统编版高中语文选择性必修上册6.2《五石之瓠》同步练习(word版 有答案)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册6.2《五石之瓠》同步练习(word版 有答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-04 22:53:49 | ||

图片预览

文档简介

《五石之瓠》同步练习 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册

一、基础巩固

1.下列句子中黑体字的虚词的意义和用法,相同的一项是( )

A.有车之用 民之从事,常于几成而败之

B.埏埴以为器 以辅万物之自然而不敢为

C.吾为其无用而掊之 宋人善为不龟手之药者

D.死而不亡者寿 而忧其瓠落无所容

2.从词类活用的角度看,下列黑体字的词的用法和其他三项不同的一项是( )

A.其未兆易谋

B.我树之成而实五石

C.复众人之所过

D.常于几成而败之

3.下列句子与“慎终如始,则无败事”句式不相同的一项是( )

A.宋人有善为不龟手之药者

B.请买其方百金

C.夫子固拙于用大

D.何不虑以为大樽而浮乎江湖

4.下列句子中黑体字的词语古今意义相同的一项是( )

A.企者不立,跨者不行

B.强行者有志

C.不贵难得之货

D.常于几成而败之

阅读下文,完成5~9题。

惠子谓庄子曰:“魏王贻我大瓠之种①,我树之成而实五石。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容②。非不呺然大也,吾为其无用而掊之③。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼为事④。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼,不过数金。今一朝而鬻技百金,请与之。’客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之⑤。能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!”

[注] ①大瓠(hù)之种,大葫芦的种子。②瓠落无所容:又平又浅的,装不了什么东西。③非不呺(xiāo)然大也,吾为其无用而掊(pǒu)之:葫芦并非不大,我因为它无用而砸碎它。然,空空的样子。掊,击碎。④世世以洴澼(píng pì kuàng)为事:世世代代以漂絮为业。洴澼,漂洗。,絮、丝绵。⑤裂地而封之:指吴王划定一块土地封给他。

5.解释下列加点词的意思。

(1)我树之成而实五石( )

(2)夫子固拙于用大矣( )

(3)越有难,吴王使之将( )

(4)宋人有善为不龟手之药者( )

6.翻译文中的句子。

(1)能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼,则所用之异也。

译文:

(2)则夫子犹有蓬之心也夫!

译文:

7.运用对话描写刻画人物是本文的一大特色,试结合文中人物语言说说惠子和庄子在文中的形象。

答:

8.惠子和庄子在对话时,各自引用了“大瓠之种”和“不龟手之药”的事例,都有什么用意?

答:

9.文章的结尾是耐人寻味的,你能想像一下,在庄子说完“夫子犹有蓬之心也夫!”一句后惠子会有什么表现吗?

答:

二、能力提升

(一)阅读下面的材料,完成10~12题。

子食于有丧者之侧,未尝饱也。(《论语》)

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“……鼓盆而歌,不亦甚乎?”庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概①然?……气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。人且偃然寝于巨室②,而我嗷嗷然随而哭之,自以为不通乎命,故止也。”(《庄子·外篇》)

[注] ①概:通“慨”,感触于心。②偃然寝于巨室:偃然,安宁状。巨室,指天地。

10.请分别用两个字概括孔子和庄子面对丧事的思想情感。

孔子: ;庄子:

11.从《庄子·外篇》选段中找出一个成语,并解释其意义。

答:

12.孔子和庄子对待丧事为什么会有不同的思想情感?请简述之。

答:

(二)阅读下面的文言文,完成13~18题。

老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

孔子适周将问礼于老子老子曰子所言者其人与骨皆已朽矣独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

或曰:老莱子亦楚人也,著书十五篇,言道家之用,与孔子同时云。

盖老子百有六十余岁,或言二百余岁,以其修道而养寿也。

自孔子死之后百二十九年,而史记周太史儋见秦献公曰:“始秦与周合,合五百岁而离,离七十岁而霸王者出焉。”或曰儋即老子,或曰非也,世莫知其然否。老子,隐君子也。

老子之子名宗,宗为魏将,封于段干。宗子注,注子宫,宫玄孙假,假仕于汉孝文帝。而假之子解为胶西王印太傅,因家于齐焉。

世之学老子者则绌儒学,儒学亦绌老子。“道不同不相为谋”,岂谓是邪?李耳无为自化,清静自正。(选自《史记·老子韩非列传》)

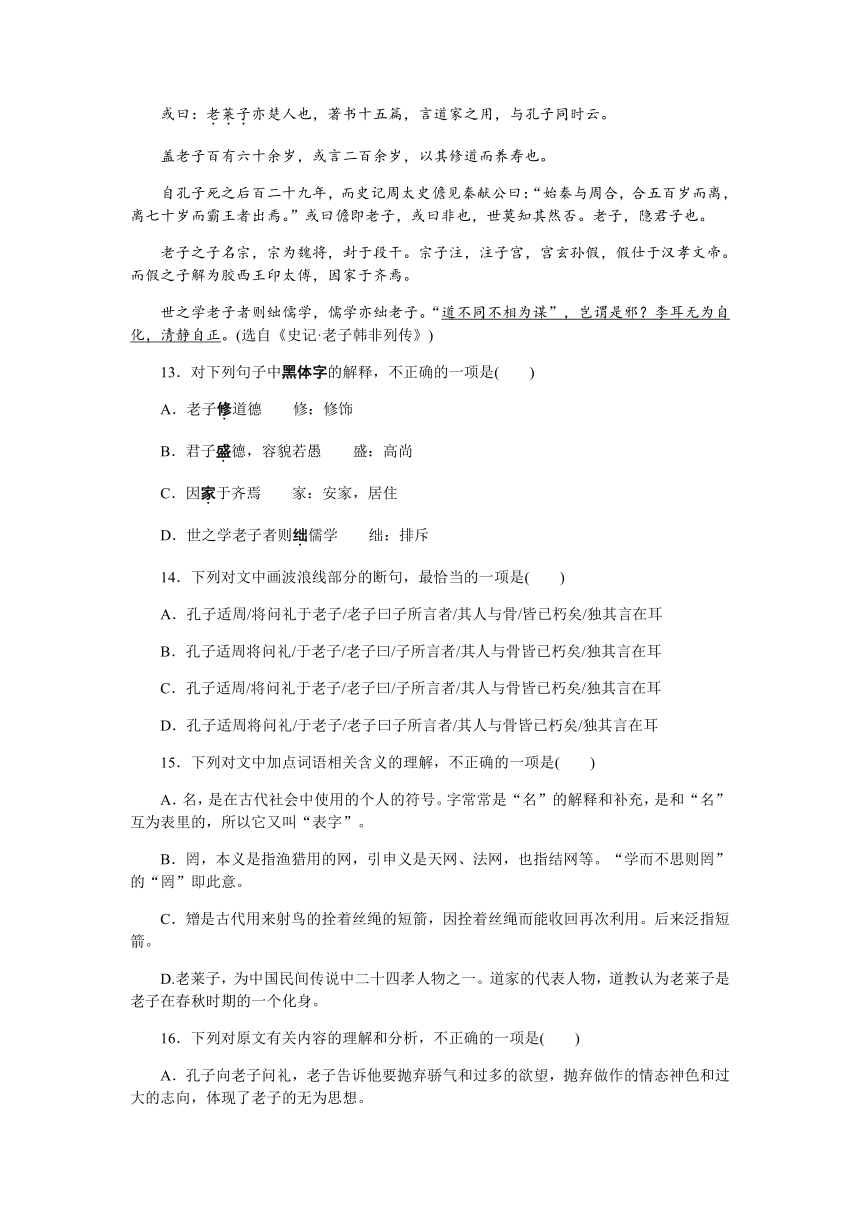

13.对下列句子中黑体字的解释,不正确的一项是( )

A.老子修道德 修:修饰

B.君子盛德,容貌若愚 盛:高尚

C.因家于齐焉 家:安家,居住

D.世之学老子者则绌儒学 绌:排斥

14.下列对文中画波浪线部分的断句,最恰当的一项是( )

A.孔子适周/将问礼于老子/老子曰子所言者/其人与骨/皆已朽矣/独其言在耳

B.孔子适周将问礼/于老子/老子曰/子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳

C.孔子适周/将问礼于老子/老子曰/子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳

D.孔子适周将问礼/于老子/老子曰子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳

15.下列对文中加点词语相关含义的理解,不正确的一项是( )

A.名,是在古代社会中使用的个人的符号。字常常是“名”的解释和补充,是和“名”互为表里的,所以它又叫“表字”。

B.罔,本义是指渔猎用的网,引申义是天网、法网,也指结网等。“学而不思则罔”的“罔”即此意。

C.矰是古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭,因拴着丝绳而能收回再次利用。后来泛指短箭。

D.老莱子,为中国民间传说中二十四孝人物之一。道家的代表人物,道教认为老莱子是老子在春秋时期的一个化身。

16.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.孔子向老子问礼,老子告诉他要抛弃骄气和过多的欲望,抛弃做作的情态神色和过大的志向,体现了老子的无为思想。

B.孔子问礼归来,告诉自己的弟子,老子就像是一条龙,自己不能了解他,钦佩之情溢于言表。

C.老子的学说以隐匿声迹、不求闻达为宗旨。他在周都住了很久,见周朝衰微了,就离开周都。

D.《史记》上记载周太史儋会见秦献公时,曾预言说“当初秦国与周朝合在一起,合了五百年而又分开了,分开七十年之后,就会有称霸称王的人出现。”

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。

译文:

(2)“道不同不相为谋”,岂谓是邪?李耳无为自化,清静自正。

译文:

18.选文中,体现了老子怎样的思想主张?

答:

1.解析:B项,恶:厌恶。

答案:B

2.解析:A项,都是表示转折关系的连词;B项,都是结构助词,的;C项,都是代词,它,它的;D项,介词,用,拿,把/介词,因为。

答案:D

3.解析:A项,“行”,同“形”,形貌;B项,“泮”,同“判”,分离;D项,“累”,同“蔂”,土筐。

答案:C

4.解析:B、C、D三项都是倒装句。

答案:A

5.答案:(1)故有之以为利 无之以为用 (2)企者不立 跨者不行 (3)自伐者无功 自矜者不长 (4)死而不亡者寿 (5)九层之台 起于累土 千里之行 始于足下 (6)故有之以为利 无之以为用

6.解析:①要与特点二在表达内容和形式上形成对应;②是结合颜回清苦的生活与快乐的提炼;③是道家幸福观与儒家幸福观的关联理解。

答案:①精神快乐重于物质享受 ②把物质享受与精神快乐对立起来 ③是一种补充

7.解析:行:品行。

答案:D

8.解析:A项,日:每一天。B项,胜:尽。C项,之:助词,宾语前置的标志/连词,用于名词与介宾短语之间,起粘连作用。D项,代词,那。

答案:C

9.解析:D项,“失”应为“过错”的意思,这句应译为“赐,你做错了啊”。

答案:D

10.解析:(1)关键词“如”(好像)、“鲜”(少)、“克”(能够)、“举”(举起)。(2)关键词“则”(就)、“复”(再次)。

答案:(1)德行虽然看起来轻如毫毛,但人们少有能举起它的。

(2)不领取金钱的话,就不再会有人去赎人了。

11.解析:题干已经指出两则材料的中心是“要重视微小的事物”,两则短文中能作为中心论点的语句一定要体现“重视微小的事物”这一观点,并且是一个概括性语句。标题要根据两则短文的具体内容来拟定。

答案:(1)第一则:能积微者速成。

第二则:(孔子)见之以细,观化远也。(察其秋毫,则大物不过矣。)

(2)第一则:标题:积微(说积微、积微与速成)。理由:本则内容是重视小事,积小事之成才能成就大事。

第二则:标题:察微(说察微、萌芽与预见)。理由:本则内容是观察到事物微小的萌芽才能有所预见,避免在大事上犯错。

【参考译文】

(1)积累微小的成果,每个月积累不如每天积累,每个季度积累不如每个月积累,每年积累不如每个季度积累。一般人喜欢轻视怠慢小事,等大事来了,然后才把它提到议事日程上努力去做它。像这样,那么只顾处理大事的就不如注重从事小事的。这是为什么呢?因为小事出现得很频繁,它牵扯的时间多,它积累起来的成果也就大。大事出现得很少,它牵扯的时间少,它积累起来的成果也就小。所以善于每天积累的君主就能称王天下,善于每一季度积累的君主就能称霸诸侯,出了漏洞再去补救的君主就危险了,政事很荒疏的国家就会灭亡。所以称王天下的君主慎重地对待每一天,称霸诸侯的君主重视每一个季度,勉强存在的国家陷入危险以后君主才为它悲伤,亡国的君主到了国家灭亡以后才知道会灭亡,临死的时候才知道要死,亡国的君主造成的祸害和失败,多到悔不胜悔。霸主的功业很显赫,可以按季度来记录;称王天下的君主的功绩名誉,就是每天记录也不可能全部都记下来。财物货宝以大为贵,政教功名却与此相反,能积累微小成果的君主才能迅速成功。《诗经》中说:“德行虽然看起来轻如毫毛,但人们少有能举起它的。”说的就是这个道理。

(2)假设治和乱、存和亡的区别像高山和深谷,像白土和黑漆那样分明,那就没有必要运用智慧,即使愚蠢的人也可以知道了。然而治和乱、存和亡的区别并不是这样的。好像可知,又好像不可知;好像可见,又好像不可见。所以有才智的人、贤明的人都在千思百虑、用尽心思去探求治乱存亡的征兆,尽管如此,尚且有管叔、蔡叔的叛乱事件和东夷八国不听王命的阴谋。所以治乱存亡,它们刚刚出现的时候就像秋毫那样。能够明察秋毫,大事就不会出现过失了。

鲁国的法律规定,鲁人在诸侯那里做奴隶,谁能替她赎身,谁就可以从府中取得赏金。子贡从诸侯那里赎了一个鲁国人,来到府中却推辞,不要赏金。孔子说:“赐,你做错了啊。从今以后,鲁国人不会去赎人了。”取得赏金,那么无损自己的品行;不领取金钱的话,就不再会有人去赎人了。子路救了一个落水的人,那人用一头牛来感谢他,子路接受了。孔子说:“鲁国一定会有很多人去救落水的人了。”孔子从小事情能看到教化潜移默化的深远影响。

12.解析:本题第一问要求概括孔子三次回答的内容,注意理解文言语句,然后用自己的话作答。第二问要求说明短文中反映的孔子思想,需重点思考第三段孔子回答公西华的话。对同一问题,孔子根据学生的不同性格做出不同的回答,体现的是孔子因材施教的思想。

答案:三次回答:

①孔子告诉子路不应听到某种道理就立刻去实行它,要先听听父兄的意见。

②孔子告诉冉有可以听到某种道理就去实行它。

③孔子认为冉有容易退缩,所以鼓励他进取;认为子路勇于作为,胆子太大,所以要他谨慎些。

思想:此则短文生动地反映了孔子因材施教(因人施教)的教育思想。

【参考译文】

子路问:“听到就做吗?”孔子说:“有父兄在,怎么能听到就做?”

冉有问:“听到就做吗?”孔子说:“听到就做。”

公西华说:“仲由问‘听到就做吗’,您说‘有父兄在’;冉求问‘听到就做吗’,您却说‘听到就做’。我很疑惑,请问这是为什么?”孔子说:“冉求总是退缩,所以要鼓励他;仲由勇于作为,所以要约束他。”

13.答案:示例:①刻意地去追求功名 ②而不屑于做小事 ③也许最终一事无成

一、基础巩固

1.下列句子中黑体字的虚词的意义和用法,相同的一项是( )

A.有车之用 民之从事,常于几成而败之

B.埏埴以为器 以辅万物之自然而不敢为

C.吾为其无用而掊之 宋人善为不龟手之药者

D.死而不亡者寿 而忧其瓠落无所容

2.从词类活用的角度看,下列黑体字的词的用法和其他三项不同的一项是( )

A.其未兆易谋

B.我树之成而实五石

C.复众人之所过

D.常于几成而败之

3.下列句子与“慎终如始,则无败事”句式不相同的一项是( )

A.宋人有善为不龟手之药者

B.请买其方百金

C.夫子固拙于用大

D.何不虑以为大樽而浮乎江湖

4.下列句子中黑体字的词语古今意义相同的一项是( )

A.企者不立,跨者不行

B.强行者有志

C.不贵难得之货

D.常于几成而败之

阅读下文,完成5~9题。

惠子谓庄子曰:“魏王贻我大瓠之种①,我树之成而实五石。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容②。非不呺然大也,吾为其无用而掊之③。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼为事④。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼,不过数金。今一朝而鬻技百金,请与之。’客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之⑤。能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!”

[注] ①大瓠(hù)之种,大葫芦的种子。②瓠落无所容:又平又浅的,装不了什么东西。③非不呺(xiāo)然大也,吾为其无用而掊(pǒu)之:葫芦并非不大,我因为它无用而砸碎它。然,空空的样子。掊,击碎。④世世以洴澼(píng pì kuàng)为事:世世代代以漂絮为业。洴澼,漂洗。,絮、丝绵。⑤裂地而封之:指吴王划定一块土地封给他。

5.解释下列加点词的意思。

(1)我树之成而实五石( )

(2)夫子固拙于用大矣( )

(3)越有难,吴王使之将( )

(4)宋人有善为不龟手之药者( )

6.翻译文中的句子。

(1)能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼,则所用之异也。

译文:

(2)则夫子犹有蓬之心也夫!

译文:

7.运用对话描写刻画人物是本文的一大特色,试结合文中人物语言说说惠子和庄子在文中的形象。

答:

8.惠子和庄子在对话时,各自引用了“大瓠之种”和“不龟手之药”的事例,都有什么用意?

答:

9.文章的结尾是耐人寻味的,你能想像一下,在庄子说完“夫子犹有蓬之心也夫!”一句后惠子会有什么表现吗?

答:

二、能力提升

(一)阅读下面的材料,完成10~12题。

子食于有丧者之侧,未尝饱也。(《论语》)

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“……鼓盆而歌,不亦甚乎?”庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概①然?……气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。人且偃然寝于巨室②,而我嗷嗷然随而哭之,自以为不通乎命,故止也。”(《庄子·外篇》)

[注] ①概:通“慨”,感触于心。②偃然寝于巨室:偃然,安宁状。巨室,指天地。

10.请分别用两个字概括孔子和庄子面对丧事的思想情感。

孔子: ;庄子:

11.从《庄子·外篇》选段中找出一个成语,并解释其意义。

答:

12.孔子和庄子对待丧事为什么会有不同的思想情感?请简述之。

答:

(二)阅读下面的文言文,完成13~18题。

老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

孔子适周将问礼于老子老子曰子所言者其人与骨皆已朽矣独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

或曰:老莱子亦楚人也,著书十五篇,言道家之用,与孔子同时云。

盖老子百有六十余岁,或言二百余岁,以其修道而养寿也。

自孔子死之后百二十九年,而史记周太史儋见秦献公曰:“始秦与周合,合五百岁而离,离七十岁而霸王者出焉。”或曰儋即老子,或曰非也,世莫知其然否。老子,隐君子也。

老子之子名宗,宗为魏将,封于段干。宗子注,注子宫,宫玄孙假,假仕于汉孝文帝。而假之子解为胶西王印太傅,因家于齐焉。

世之学老子者则绌儒学,儒学亦绌老子。“道不同不相为谋”,岂谓是邪?李耳无为自化,清静自正。(选自《史记·老子韩非列传》)

13.对下列句子中黑体字的解释,不正确的一项是( )

A.老子修道德 修:修饰

B.君子盛德,容貌若愚 盛:高尚

C.因家于齐焉 家:安家,居住

D.世之学老子者则绌儒学 绌:排斥

14.下列对文中画波浪线部分的断句,最恰当的一项是( )

A.孔子适周/将问礼于老子/老子曰子所言者/其人与骨/皆已朽矣/独其言在耳

B.孔子适周将问礼/于老子/老子曰/子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳

C.孔子适周/将问礼于老子/老子曰/子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳

D.孔子适周将问礼/于老子/老子曰子所言者/其人与骨皆已朽矣/独其言在耳

15.下列对文中加点词语相关含义的理解,不正确的一项是( )

A.名,是在古代社会中使用的个人的符号。字常常是“名”的解释和补充,是和“名”互为表里的,所以它又叫“表字”。

B.罔,本义是指渔猎用的网,引申义是天网、法网,也指结网等。“学而不思则罔”的“罔”即此意。

C.矰是古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭,因拴着丝绳而能收回再次利用。后来泛指短箭。

D.老莱子,为中国民间传说中二十四孝人物之一。道家的代表人物,道教认为老莱子是老子在春秋时期的一个化身。

16.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.孔子向老子问礼,老子告诉他要抛弃骄气和过多的欲望,抛弃做作的情态神色和过大的志向,体现了老子的无为思想。

B.孔子问礼归来,告诉自己的弟子,老子就像是一条龙,自己不能了解他,钦佩之情溢于言表。

C.老子的学说以隐匿声迹、不求闻达为宗旨。他在周都住了很久,见周朝衰微了,就离开周都。

D.《史记》上记载周太史儋会见秦献公时,曾预言说“当初秦国与周朝合在一起,合了五百年而又分开了,分开七十年之后,就会有称霸称王的人出现。”

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。

译文:

(2)“道不同不相为谋”,岂谓是邪?李耳无为自化,清静自正。

译文:

18.选文中,体现了老子怎样的思想主张?

答:

1.解析:B项,恶:厌恶。

答案:B

2.解析:A项,都是表示转折关系的连词;B项,都是结构助词,的;C项,都是代词,它,它的;D项,介词,用,拿,把/介词,因为。

答案:D

3.解析:A项,“行”,同“形”,形貌;B项,“泮”,同“判”,分离;D项,“累”,同“蔂”,土筐。

答案:C

4.解析:B、C、D三项都是倒装句。

答案:A

5.答案:(1)故有之以为利 无之以为用 (2)企者不立 跨者不行 (3)自伐者无功 自矜者不长 (4)死而不亡者寿 (5)九层之台 起于累土 千里之行 始于足下 (6)故有之以为利 无之以为用

6.解析:①要与特点二在表达内容和形式上形成对应;②是结合颜回清苦的生活与快乐的提炼;③是道家幸福观与儒家幸福观的关联理解。

答案:①精神快乐重于物质享受 ②把物质享受与精神快乐对立起来 ③是一种补充

7.解析:行:品行。

答案:D

8.解析:A项,日:每一天。B项,胜:尽。C项,之:助词,宾语前置的标志/连词,用于名词与介宾短语之间,起粘连作用。D项,代词,那。

答案:C

9.解析:D项,“失”应为“过错”的意思,这句应译为“赐,你做错了啊”。

答案:D

10.解析:(1)关键词“如”(好像)、“鲜”(少)、“克”(能够)、“举”(举起)。(2)关键词“则”(就)、“复”(再次)。

答案:(1)德行虽然看起来轻如毫毛,但人们少有能举起它的。

(2)不领取金钱的话,就不再会有人去赎人了。

11.解析:题干已经指出两则材料的中心是“要重视微小的事物”,两则短文中能作为中心论点的语句一定要体现“重视微小的事物”这一观点,并且是一个概括性语句。标题要根据两则短文的具体内容来拟定。

答案:(1)第一则:能积微者速成。

第二则:(孔子)见之以细,观化远也。(察其秋毫,则大物不过矣。)

(2)第一则:标题:积微(说积微、积微与速成)。理由:本则内容是重视小事,积小事之成才能成就大事。

第二则:标题:察微(说察微、萌芽与预见)。理由:本则内容是观察到事物微小的萌芽才能有所预见,避免在大事上犯错。

【参考译文】

(1)积累微小的成果,每个月积累不如每天积累,每个季度积累不如每个月积累,每年积累不如每个季度积累。一般人喜欢轻视怠慢小事,等大事来了,然后才把它提到议事日程上努力去做它。像这样,那么只顾处理大事的就不如注重从事小事的。这是为什么呢?因为小事出现得很频繁,它牵扯的时间多,它积累起来的成果也就大。大事出现得很少,它牵扯的时间少,它积累起来的成果也就小。所以善于每天积累的君主就能称王天下,善于每一季度积累的君主就能称霸诸侯,出了漏洞再去补救的君主就危险了,政事很荒疏的国家就会灭亡。所以称王天下的君主慎重地对待每一天,称霸诸侯的君主重视每一个季度,勉强存在的国家陷入危险以后君主才为它悲伤,亡国的君主到了国家灭亡以后才知道会灭亡,临死的时候才知道要死,亡国的君主造成的祸害和失败,多到悔不胜悔。霸主的功业很显赫,可以按季度来记录;称王天下的君主的功绩名誉,就是每天记录也不可能全部都记下来。财物货宝以大为贵,政教功名却与此相反,能积累微小成果的君主才能迅速成功。《诗经》中说:“德行虽然看起来轻如毫毛,但人们少有能举起它的。”说的就是这个道理。

(2)假设治和乱、存和亡的区别像高山和深谷,像白土和黑漆那样分明,那就没有必要运用智慧,即使愚蠢的人也可以知道了。然而治和乱、存和亡的区别并不是这样的。好像可知,又好像不可知;好像可见,又好像不可见。所以有才智的人、贤明的人都在千思百虑、用尽心思去探求治乱存亡的征兆,尽管如此,尚且有管叔、蔡叔的叛乱事件和东夷八国不听王命的阴谋。所以治乱存亡,它们刚刚出现的时候就像秋毫那样。能够明察秋毫,大事就不会出现过失了。

鲁国的法律规定,鲁人在诸侯那里做奴隶,谁能替她赎身,谁就可以从府中取得赏金。子贡从诸侯那里赎了一个鲁国人,来到府中却推辞,不要赏金。孔子说:“赐,你做错了啊。从今以后,鲁国人不会去赎人了。”取得赏金,那么无损自己的品行;不领取金钱的话,就不再会有人去赎人了。子路救了一个落水的人,那人用一头牛来感谢他,子路接受了。孔子说:“鲁国一定会有很多人去救落水的人了。”孔子从小事情能看到教化潜移默化的深远影响。

12.解析:本题第一问要求概括孔子三次回答的内容,注意理解文言语句,然后用自己的话作答。第二问要求说明短文中反映的孔子思想,需重点思考第三段孔子回答公西华的话。对同一问题,孔子根据学生的不同性格做出不同的回答,体现的是孔子因材施教的思想。

答案:三次回答:

①孔子告诉子路不应听到某种道理就立刻去实行它,要先听听父兄的意见。

②孔子告诉冉有可以听到某种道理就去实行它。

③孔子认为冉有容易退缩,所以鼓励他进取;认为子路勇于作为,胆子太大,所以要他谨慎些。

思想:此则短文生动地反映了孔子因材施教(因人施教)的教育思想。

【参考译文】

子路问:“听到就做吗?”孔子说:“有父兄在,怎么能听到就做?”

冉有问:“听到就做吗?”孔子说:“听到就做。”

公西华说:“仲由问‘听到就做吗’,您说‘有父兄在’;冉求问‘听到就做吗’,您却说‘听到就做’。我很疑惑,请问这是为什么?”孔子说:“冉求总是退缩,所以要鼓励他;仲由勇于作为,所以要约束他。”

13.答案:示例:①刻意地去追求功名 ②而不屑于做小事 ③也许最终一事无成