沪粤版物理九年级下册 17.3 发电机为什么能发电(表格式) 教案

文档属性

| 名称 | 沪粤版物理九年级下册 17.3 发电机为什么能发电(表格式) 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-05 07:38:08 | ||

图片预览

文档简介

《发电机为什么能发电》教学设计

教学设计思路

根据新课程基本理念“注重科学探究,提倡学习方式多样化”,在本课教学中采用探究式教学法、多媒体辅助教学法及问题讨论结合的教学方法。通过实验探究、讨论交流,鼓励学生的行为参与和思维参与,充分体现学生在教学中的主体作用。使学生从具体的探究活动中获得体验,培养学生科学的物理观念、严禁的科学态度。本节课由奥斯特“电生磁”引出“磁生电”,从电动机工作入手,逆向操作感受“发电机”发出的电,作为新课的引入。从能量转化的角度入手分析电与磁相互转化的关系。这种设计是从两个角度入手:一是“电动机”与“发电机”都体现了“电”与“磁”的交流与碰撞,更是科学家们智慧的结晶;二是“电生磁”的逆向思维和“电能与机械能转化”的逆向思维。利用“简化的思想”,分析线圈在磁场中的运动,由学生总结概括电磁感应现象发生的条件。在层层递进的教学思考中培养学生善于思考,发现问题解决问题的能力。借助自制教具、演示实验使抽象的切割磁感线运动以形象直观的形式呈现给学生,在交流中不仅掌握规律和原理,更重要让学生体会探究的精神和精巧的设计在实验中闪闪发光便于理解和掌握。让学生在不断总结归纳中体会物理的简约之美。

学情分析

通过前面几节的学习,学生对磁与电的关系有了初步认识。也具备了对复杂机械简化的思维方式。有一定的分析概括能力。

学生在学习本节之前已经学习了磁场的性质、磁极间的相互作用,电流的磁效应,磁场对电流的作用,学生对这些知识还没有连贯起来,这节课要把它们串联起来,引导学生发现新的问题找出其中的规律。把学生对电动机的认识过渡到对发电机的认识。观察电动机的结构,模仿磁生电。从无意摆弄到有意探究,提高学生的学习兴趣。

教学目标

1.知识与技能

(1)通过探究,知道电磁感应现象,知道产生感应电流的条件

(1)通过探究,知道感应电流的方向与哪些因素有关

2.过程与方法

(1)经历实验探究感应电流产生的条件

(2)学会科学探究中简化法的使用

(3)体会物理学中重要的逆向思维法

3.情感态度与价值观

(1)通过归纳总结,体会物理的简约之美

(2)通过阅读法拉第发现过程,培养物理人文的情怀

(3)初步形成发明创造的意识

教学重点与难点

教学重点:感应电流产生的条件

教学难点:如何让学生总结概括出电磁感应现象

教学资源

1.实验器材:

风扇,铁架台,灵敏电流计,小灯泡,蹄形磁体,条形磁体,线圈,导线,模型

2.多媒体资源:

多媒体课件

教法学法

教法:启发式教学法、多媒体视图教学。

学法:自主探究、合作学习、观察讨论。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情境引入 活动一:感受触电 让学生捏住插头的金属片。转动扇片。 扇片转动时,手上感到发麻,“触电”感觉。 通过学生体验,亲自感受电流的产生。

检验产生的感应电流 用LED等检验风扇是否产生电流 展示手摇式发电机 观察灯亮 认识发电机

提问:发电机为什么能发电 引出本节课要研究的问题

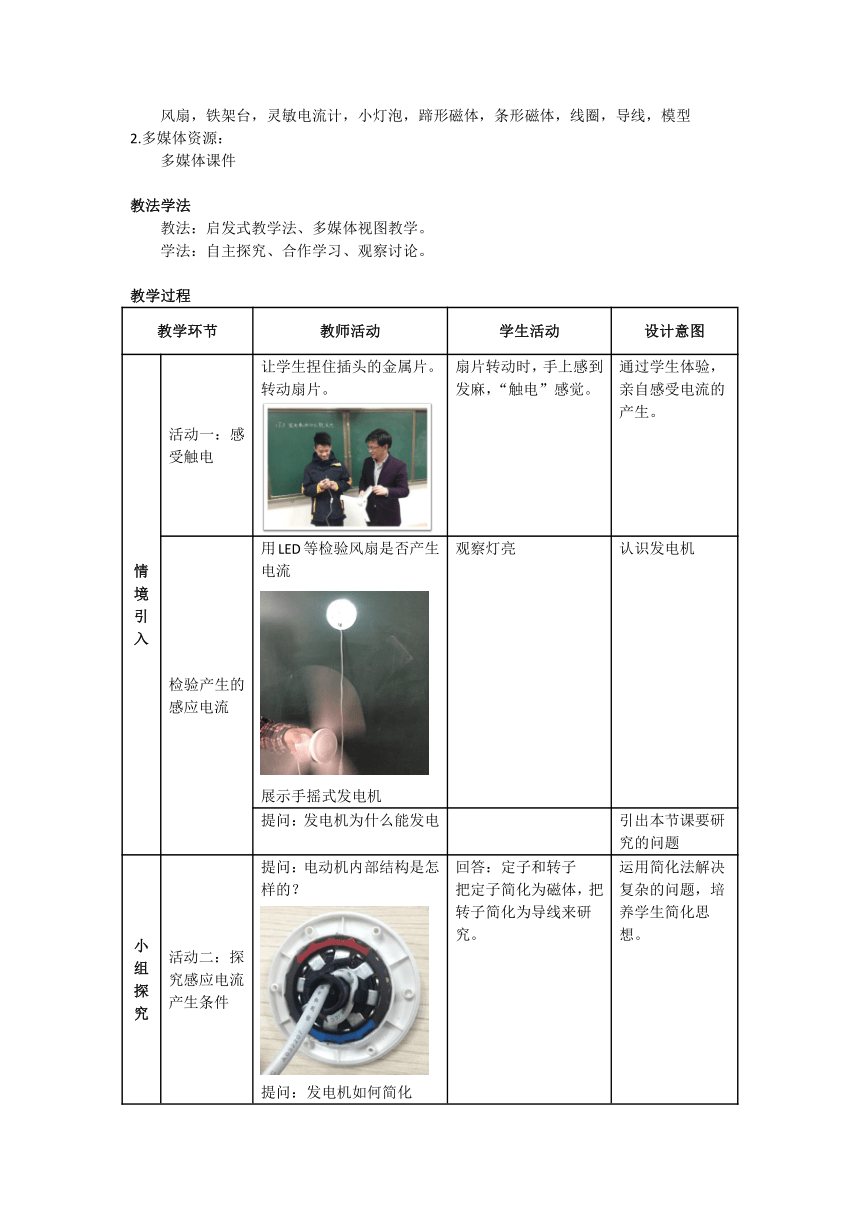

小组探究 活动二:探究感应电流产生条件 提问:电动机内部结构是怎样的? 提问:发电机如何简化 回答:定子和转子 把定子简化为磁体,把转子简化为导线来研究。 运用简化法解决复杂的问题,培养学生简化思想。

把导体放入磁场中,分析不同放法。 提问:三种放法分别是哪条边在磁场中 回答:指出 引出磁铁放法对电流产生的影响。

分两大组分别研究磁铁竖放和磁铁横放时产生电流的情况。 让导体分别在磁场中做竖直,水平和斜向运动 学生实验 通过分组实验,让学生自主探究出感应电流产生的条件。

提问:如何准确记录电流方向? 提问:如何让导体的运动确保竖直? 回答:把运动分解为向上和向下,等电流计稳定后再完成下一个动作 回答:用三角板配合 培养学生对实验的操作能力 培养学生正确处理实验中困难的能力

概括初步结论。 提问:如何进一步简化结论? 分析图纸 培养学生对结论的概括能力,让学生在完善结论同时,感受物理的简约之美

活动三:观察模型 对比科学家结论,观察模型,认识什么是切割磁感线运动。 学生观察 通过模型直观感受切割磁感线运动。

资料阅读 活动三:PPT阅读文献 介绍法拉第,他用了十年的时间,经过艰苦的探索,最终找到这一规律。从而把人类社会,从蒸汽时代带入到电气时代。 学生阅读 培养学生的物理人文情怀。

拓展延伸 活动四:话筒 展示简易话筒 介绍话筒是如何工作的 用简易话筒说话 STS让学生感受从生活到物理,从物理到社会的理念。

课堂小练 活动五:课堂小练 例:请你比较发电机和电动机的结构,看看它们的主要结构有什么相似之处。 它们都是由线圈和磁体两个主要部件组成。 课堂巩固

作业设计

练习册《发电机为什么能发电》

板书设计

效果评价(或预估)

本节课突出了重点,突破了教学难点,解决了由教师教给“切割磁感线运动”变为学生总结出“切割磁感线运动”,落实了以“学生为主体,教师为主导”的新课标理念。

教学设计思路

根据新课程基本理念“注重科学探究,提倡学习方式多样化”,在本课教学中采用探究式教学法、多媒体辅助教学法及问题讨论结合的教学方法。通过实验探究、讨论交流,鼓励学生的行为参与和思维参与,充分体现学生在教学中的主体作用。使学生从具体的探究活动中获得体验,培养学生科学的物理观念、严禁的科学态度。本节课由奥斯特“电生磁”引出“磁生电”,从电动机工作入手,逆向操作感受“发电机”发出的电,作为新课的引入。从能量转化的角度入手分析电与磁相互转化的关系。这种设计是从两个角度入手:一是“电动机”与“发电机”都体现了“电”与“磁”的交流与碰撞,更是科学家们智慧的结晶;二是“电生磁”的逆向思维和“电能与机械能转化”的逆向思维。利用“简化的思想”,分析线圈在磁场中的运动,由学生总结概括电磁感应现象发生的条件。在层层递进的教学思考中培养学生善于思考,发现问题解决问题的能力。借助自制教具、演示实验使抽象的切割磁感线运动以形象直观的形式呈现给学生,在交流中不仅掌握规律和原理,更重要让学生体会探究的精神和精巧的设计在实验中闪闪发光便于理解和掌握。让学生在不断总结归纳中体会物理的简约之美。

学情分析

通过前面几节的学习,学生对磁与电的关系有了初步认识。也具备了对复杂机械简化的思维方式。有一定的分析概括能力。

学生在学习本节之前已经学习了磁场的性质、磁极间的相互作用,电流的磁效应,磁场对电流的作用,学生对这些知识还没有连贯起来,这节课要把它们串联起来,引导学生发现新的问题找出其中的规律。把学生对电动机的认识过渡到对发电机的认识。观察电动机的结构,模仿磁生电。从无意摆弄到有意探究,提高学生的学习兴趣。

教学目标

1.知识与技能

(1)通过探究,知道电磁感应现象,知道产生感应电流的条件

(1)通过探究,知道感应电流的方向与哪些因素有关

2.过程与方法

(1)经历实验探究感应电流产生的条件

(2)学会科学探究中简化法的使用

(3)体会物理学中重要的逆向思维法

3.情感态度与价值观

(1)通过归纳总结,体会物理的简约之美

(2)通过阅读法拉第发现过程,培养物理人文的情怀

(3)初步形成发明创造的意识

教学重点与难点

教学重点:感应电流产生的条件

教学难点:如何让学生总结概括出电磁感应现象

教学资源

1.实验器材:

风扇,铁架台,灵敏电流计,小灯泡,蹄形磁体,条形磁体,线圈,导线,模型

2.多媒体资源:

多媒体课件

教法学法

教法:启发式教学法、多媒体视图教学。

学法:自主探究、合作学习、观察讨论。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情境引入 活动一:感受触电 让学生捏住插头的金属片。转动扇片。 扇片转动时,手上感到发麻,“触电”感觉。 通过学生体验,亲自感受电流的产生。

检验产生的感应电流 用LED等检验风扇是否产生电流 展示手摇式发电机 观察灯亮 认识发电机

提问:发电机为什么能发电 引出本节课要研究的问题

小组探究 活动二:探究感应电流产生条件 提问:电动机内部结构是怎样的? 提问:发电机如何简化 回答:定子和转子 把定子简化为磁体,把转子简化为导线来研究。 运用简化法解决复杂的问题,培养学生简化思想。

把导体放入磁场中,分析不同放法。 提问:三种放法分别是哪条边在磁场中 回答:指出 引出磁铁放法对电流产生的影响。

分两大组分别研究磁铁竖放和磁铁横放时产生电流的情况。 让导体分别在磁场中做竖直,水平和斜向运动 学生实验 通过分组实验,让学生自主探究出感应电流产生的条件。

提问:如何准确记录电流方向? 提问:如何让导体的运动确保竖直? 回答:把运动分解为向上和向下,等电流计稳定后再完成下一个动作 回答:用三角板配合 培养学生对实验的操作能力 培养学生正确处理实验中困难的能力

概括初步结论。 提问:如何进一步简化结论? 分析图纸 培养学生对结论的概括能力,让学生在完善结论同时,感受物理的简约之美

活动三:观察模型 对比科学家结论,观察模型,认识什么是切割磁感线运动。 学生观察 通过模型直观感受切割磁感线运动。

资料阅读 活动三:PPT阅读文献 介绍法拉第,他用了十年的时间,经过艰苦的探索,最终找到这一规律。从而把人类社会,从蒸汽时代带入到电气时代。 学生阅读 培养学生的物理人文情怀。

拓展延伸 活动四:话筒 展示简易话筒 介绍话筒是如何工作的 用简易话筒说话 STS让学生感受从生活到物理,从物理到社会的理念。

课堂小练 活动五:课堂小练 例:请你比较发电机和电动机的结构,看看它们的主要结构有什么相似之处。 它们都是由线圈和磁体两个主要部件组成。 课堂巩固

作业设计

练习册《发电机为什么能发电》

板书设计

效果评价(或预估)

本节课突出了重点,突破了教学难点,解决了由教师教给“切割磁感线运动”变为学生总结出“切割磁感线运动”,落实了以“学生为主体,教师为主导”的新课标理念。