苏轼词两首

图片预览

文档简介

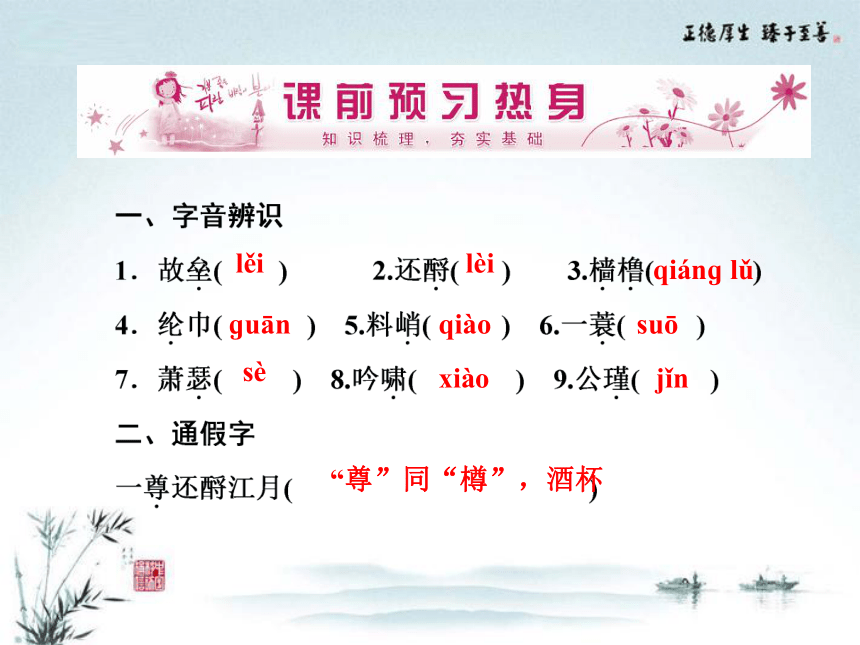

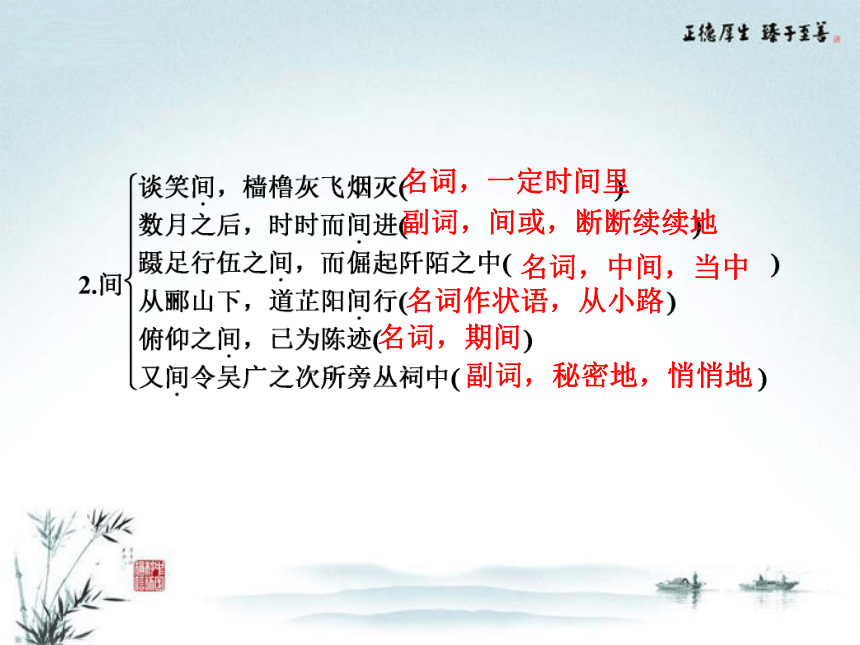

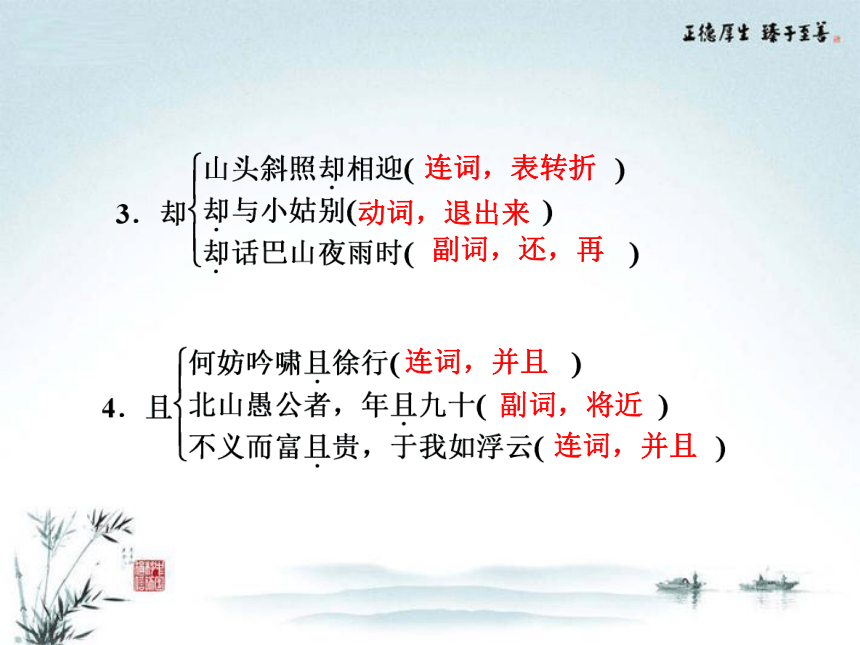

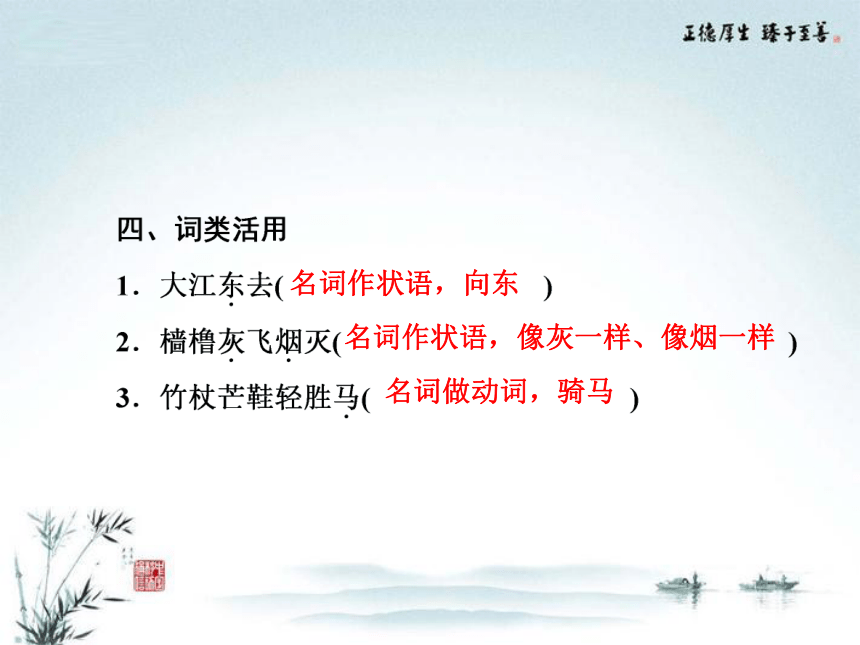

课件50张PPT。第5课 苏轼词两首lěi lèi qiánɡ lǔ ɡuān qiào suō sè xiào jǐn “尊”同“樽”,酒杯 形容词,旧的 名词,交情,交往 副词,仍旧 副词,故意,特意 连词,所以 名词,一定时间里 副词,间或,断断续续地 名词,中间,当中 名词作状语,从小路 名词,期间 副词,秘密地,悄悄地 连词,表转折 动词,退出来 副词,还,再 连词,并且 副词,将近 连词,并且 名词作状语,向东 名词作状语,像灰一样、像烟一样 名词做动词,骑马 风吹雨落的声音。 长江。 多愁善感。 刚才。 终身,一生。 杰出的。 六、文言句式

1.故国神游( )

2.多情应笑我( )

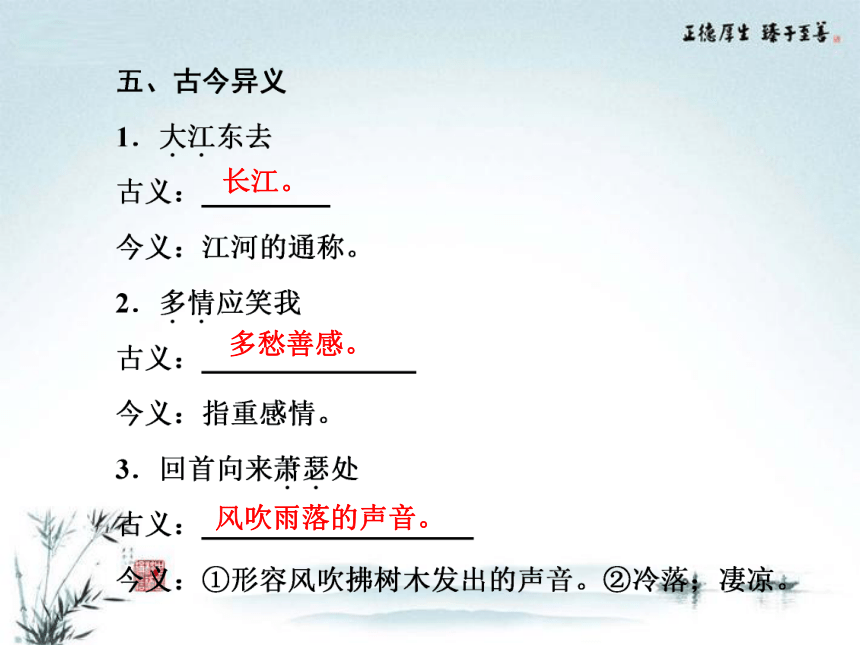

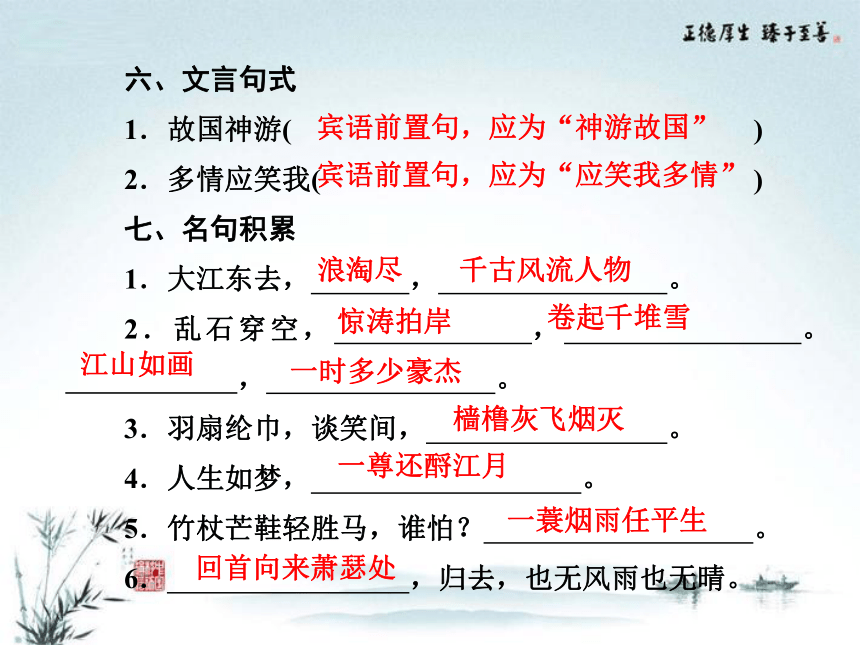

七、名句积累

1.大江东去, , 。

2.乱石穿空, , 。 , 。

3.羽扇纶巾,谈笑间, 。

4.人生如梦, 。

5.竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 。

6. ,归去,也无风雨也无晴。宾语前置句,应为“神游故国”宾语前置句,应为“应笑我多情”浪淘尽千古风流人物惊涛拍岸卷起千堆雪江山如画一时多少豪杰樯橹灰飞烟灭一尊还酹江月一蓑烟雨任平生回首向来萧瑟处一、作者简介

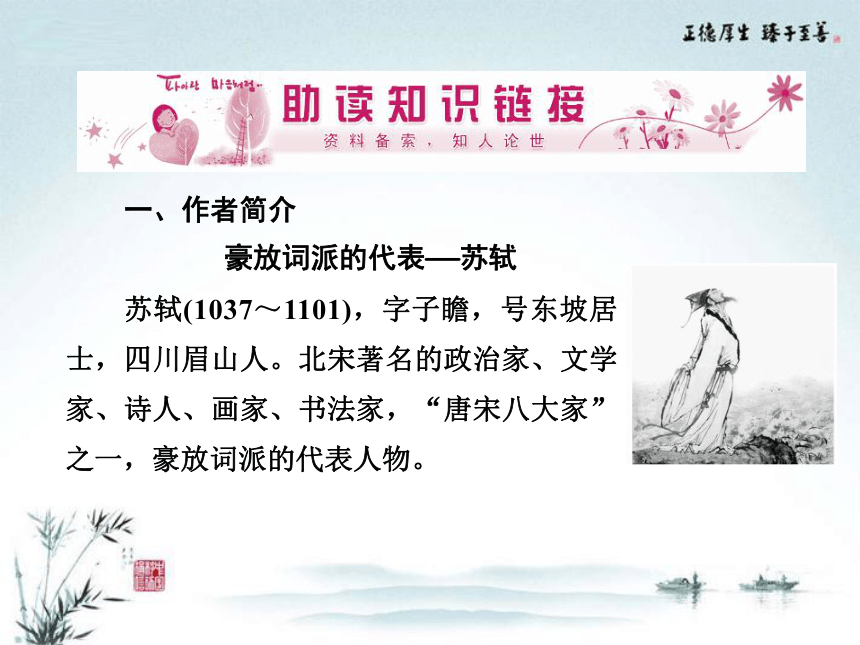

豪放词派的代表——苏轼

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名的政治家、文学家、诗人、画家、书法家,“唐宋八大家”之一,豪放词派的代表人物。苏轼的散文汪洋恣肆,明白畅达,作为“唐宋八大家”之一,代表作有《赤壁赋》《超然台记》《石钟山记》等。在诗歌方面,现存诗两千七百余首,题材广泛,内容丰富;他的词属豪放派,对后世很有影响,他与辛弃疾合称为“苏辛”,是豪放词派的开创者。书画方面,苏轼擅长行书、楷书,善作枯木怪石,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋书画四大家”。

苏轼追求“诗中有画,画中有诗”的艺术造诣。他注重提携后人,“苏门四学士”——秦观、黄庭坚、张耒、晁补之为其门下。二、写作背景

《念奴娇 赤壁怀古》写于宋神宗元丰五年(1082)七月,时年苏轼已近50岁。苏轼因“乌台诗案”被贬到黄州。此时,苏轼深感自己年岁渐老,功名事业还没有成就,尤其政治上遭遇挫折,更滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想感情。由于内心十分苦闷,苏轼便经常游走于江湖之间,其间他写出了一些著名的散文、诗词,如《赤壁赋》、《念奴娇 赤壁怀古》等。由于作者无法解决理想与现实之间的矛盾,便有了“人生如梦”的消极思想的流露,情调显得低沉。但其追求功业的豪迈心情,仍然是掩盖不住的。

《定风波》也写于1082年。苏轼与同伴到离黄冈30里处的沙湖去看新买的农田,途中遇雨,随身又未携带雨具,同行人皆狼狈不堪。苏轼通过这样一件生活中平常的事,即事抒怀,表现了他乐观旷达的襟怀,以及在人生艰苦旅程中泰然前行的洒脱且带有几分倔强的性格。它艺术地反映了苏轼独特的人生体验和为人处世的态度。三、相关知识

乌台诗案

乌台诗案,是北宋年间的一场文字狱,结果苏轼被抓进乌台,被关4个月。御史中丞李定、舒亶、何正臣等人摘取苏轼《湖州谢上表》中的语句和此前所作诗句,以“谤讪新政”的罪名逮捕了苏轼,苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括变法过程中的一些问题。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。所谓“乌台”即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。1.《念奴娇 赤壁怀古》

本词融写景、怀古、抒情为一体,从描绘古战场的雄奇景色入手,称赞一代儒将周瑜的丰功伟绩,抒发作者个人的贬谪失意、功业无成的感慨。结尾处“人生如梦”的感慨是作者迅速从惆怅失意中排解出来,表达苏轼特有的旷达洒脱的情怀。

2.《定风波》

这首词记叙的是主人公出游时途中遇雨的一件小事,表述了他对人生的独特体验和感悟,表达了作者洒脱、旷达的性格和胸襟。结构图解:1.《念奴娇 赤壁怀古》的上片描绘了赤壁怎样的画面?呈现了什么特点?

探究:画面:乱石穿空、惊涛拍岸、卷起千堆雪。

特点:“乱”——写出岸边岩石山崖之险怪;

“穿”——写出陡峭山崖直插云霄的高峻;

“惊”——写出了惊悚江水的汹涌澎湃;

“拍”——突出了惊涛骇浪与江岸搏击的力度;

“卷”——波涛力量之迅猛巨大。

2.苏轼为何仰慕周瑜?在描写周瑜的才华和功勋前,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?其深刻含义在哪里?

探究:周瑜年仅三十四岁就在赤壁之战中取得胜利,成为一时之英雄。而自己年将半百,却身遭贬谪,功业无成,怎能不在感慨万分中生发仰慕之情呢?这正是作者一生追求理想的豪迈心情和迫切建功立业思想的表现。

词中插入“小乔初嫁了”这一细节的深刻含义在于:一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为;二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿;三是小乔之姊大乔系孙权之嫂,所以周瑜跟孙权外托君臣之义,内有葭莩之亲,能取得孙权的绝对信任,这是他能够建功立业的一个重要条件。这正是作者所没有的,又是他十分渴望的。这也能补证作者之所以仰慕周瑜的原因。

3.《定风波》的上阕刻画了怎样的抒情主体形象?表现了词人怎样的精神?

探究:首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便见性情。雨点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说“莫听”,就有外物不足萦怀之意。

“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”来。“吟啸且徐行”是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。这两句展示了词人不为外界的风云变幻所干扰,总是以自己的定规行事的生活态度。风雨潇潇,穿林打叶,真有点席卷天地的气势,但词人以“莫听”便将之化为乌有,不但如此,还要吟咏着诗词悠然信步,隐含着诗人对生活厄运的挑战。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人手持竹杖,脚穿芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

“一蓑烟雨任平生”一句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了词人面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

4.《定风波》的下阕结句“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”仅仅是对雨过天晴之后自然现象的一种概括吗?它包含着怎样的人生哲理?表达出作者怎样的人生态度?探究:不是。这是一句饱含人生哲理的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的风雨既属寻常,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二句,意为风雨之声,与上阕的“穿林打叶声”相应和。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎将他置于死地的政治风雨和人生险途。“归去,也无风雨也无晴”,好像什么事也没有发生过。不管是风吹雨打,还是阳光普照,一旦过去都成了虚无。这反映了苏轼不以物喜、不以己悲的旷达胸襟,也反映了他超凡脱俗的人生态度。(1)这首词要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”说起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中到周瑜一人身上,突出周瑜在作者心中的重要地位,这是烘托手法的运用,以此来突出人物形象。

(2)词中插入“小乔初嫁了”这一细节的深刻意义在于:一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为;二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿,韵华似锦,年轻有为。

(3)词的上片将“周郎”和“赤壁”并称,已经肯定了周瑜在赤壁之战中的决定性作用,表明了作者对他的景仰。词的下片作者从“故国神游,多情应笑我,早生华发”几句中可以看出,这里边寓含词人政治理想落空的悲哀,词人振兴王朝的愿望、报国的壮怀同黑暗的政治现实、横遭贬谪的坎坷处境大相抵牾,这与风华正茂即建立盖世功业的周公瑾恰成鲜明的对照,词人自感韶光易逝,壮志难酬,感慨良多。6.(开放探究)有人说“人生如梦,一尊还酹江月”表达了作者消极颓废的处世态度,是这样吗?

观点一:表现了词人复杂矛盾的思想。词人深受儒、道、佛三家思想(如:穷则独善其身,达则兼济天下;清静无为;四大皆空)影响,既有积极进取的精神,又交织着“齐生死、等是非”的虚无态度。这首词中的壮丽江山、英雄业绩,既激起了他的豪迈奋发之情,也加深了他的思想矛盾,使他产生了“人生如梦”的感慨。“人生如梦”是词人在遭受压抑情况下的自慰之词,但他并未想到及时行乐,他的“一尊还酹江月”也不过是要向“江月”寄托壮志难酬的苦闷。观点二:如果词写到“人生如梦”即戛然而止,则流露的是哀伤和感叹,但是加了“一尊还酹江月”一句则多少可以看出作者旷达的一面:人生如梦般既美丽又短暂,既然我不能改变现实,就无须多想,斟杯酒敬明月,让它代我向周公表达敬意。(古语说“今月曾经照古人”)或者这样理解:我是不能像周瑜那样年少得志了,可是我知道人生像梦一般短暂,我何必为自己的不得志而耿耿于怀、郁郁寡欢呢?斟杯酒,邀月共饮吧。邀月共饮其实就是寄情山水,排解苦闷。

作者对“月”情有独钟,“明月几时有,把酒问青天……但愿人长久,千里共婵娟。”“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”寄情山水,借月消愁是作者摆脱现实困扰、获得心灵安慰的重要途径。双 关

[点击文本]

《定风波》中的“也无风雨也无晴”是一句饱含人生哲理意味的点睛之笔。“风雨”和“晴”从表面上看,说的是天气的变化,实际上都是指人生的沉浮变幻、喜乐哀愁。这是双关的手法,以曲笔直抒胸臆,从生活小事中见出人生大哲理。作者那种醒醉全无、无喜无悲、胜败两忘的人生哲学和处世态度便呈现在读者面前。

[技法点拨]

双关指的是利用词语同音或多义等条件,有意使一个语句在特定的语言环境中同时兼有两种意思,表面上说的是甲义,实际上说的是乙义。它类似我们平时所说的一石三鸟、一箭双雕、指桑骂槐,即言在此而意在彼。双关包括谐音双关和语义双关两种。1.谐音双关即利用词语的同音或近音条件构成的双关。

例如:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

例句中利用“丝”“思”同音构成双关。

汉语中的许多歇后语就是利用谐音双关构成的。

例如:(1)老虎拉车——谁赶(敢)?(2)孔夫子搬家——净是书(输)。

2.语义双关即利用词语或句子的多义性构成的双关。

例如:可是匪徒们走上几十里的大山脊,他们没想到包马脚的麻袋片全烂掉在马路上,露出了他们的马脚。

(曲波《林海雪原》)

例句中的“马脚”也是实际用的比喻义:破绽。

[迁移运用]

阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

竹枝词

刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

三、四句运用了什么修辞手法?表达了什么内容?

答案:双关。“晴”与“情”同音,诗人用谐音双关的修辞手法,表面上说天气,实际上是说这歌声好像“无情”,又好像“有情”,难以捉摸。以此表现出初恋少女忐忑不安的微妙心理。苏轼诗词名句

1.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。——《题西林壁》

2.水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。——《饮湖上初晴后雨》

3.野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清。西崦人家应最乐,煮葵烧笋饷春耕。——《新城道中》

4.日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。——《惠州一绝》《念奴娇 赤壁怀古》居“宋词排行榜”之首

昨日,曾出版《唐诗排行榜》的武汉大学中文系教授王兆鹏,对媒体发布《宋词排行榜》。而刚推出的《宋词排行榜》则把苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》排在第一位。

在王兆鹏的“宋词排行榜”前十位中,苏轼、辛弃疾、姜夔各占两首。王兆鹏介绍,放眼百篇入选者,拥有名篇数量最多的是周邦彦,共有15首;辛弃疾12首,排第二;苏轼11首,排第三;李清照10首,排第四。王兆鹏说:“要推举唐朝两位最杰出的诗人,那一定是李白和杜甫。而宋朝词人中哪两家可为冠冕人物,还没有形成共识。宋词中的苏、辛还没有取得像唐诗中李、杜那样至高无上的地位”。“王氏宋词排行榜”前十位

苏轼《念奴娇 赤壁怀古》、岳飞《满江红 怒发冲冠》、李清照《声声慢 寻寻觅觅》、苏轼《水调歌头 明月几时有》、柳永《雨霖铃 寒蝉凄切》、辛弃疾《永遇乐 千古江山》、姜夔《扬州慢 淮左名都》、陆游《钗头凤 红酥手》、辛弃疾《摸鱼儿 更能消》、姜夔《暗香 旧时月色》。

(2012年2月14日 人民网)

[热评]做排行榜是传播经典的“一种策略”,希望用科学方法引起人们阅读的兴趣。“淡”是人生最深的滋味

蒋 醺

苏东坡在落难的时候,在岸边写下“大江东去,浪淘尽”,写出最好的诗句来。受到皇帝赏识时,他的书法漂亮、工整、华丽而且得意。因为他是一个才子,才子总是很得意的。但是他从来没有想过,他让很多人受过伤。他得意的时候,很多人恨得要死,别人没有他的才气,当然要恨他。但是他落难写的书法,这么笨拙,歪歪倒倒,却变成中国书法的极品。此时苦味出来了,他开始知道生命的苦味,并不是他年轻时得意忘形的样子,而是在这么卑屈,所有的朋友都不敢见他的时候,在岸边写出了最美的诗句。

他原来是一个翰林大学士,但因为政治,朋友都避得远远的。但当时他的朋友马梦得就不怕政治上受连累,帮苏轼夫妇申请了一块荒芜的旧营地安家,所以苏轼就改名叫苏东坡。

苏东坡开始在那里种田、写诗,他忽然觉得:我何必一定要在政治里争这些东西?为什么不在历史上留下一个光明磊落的生命情感?

所以他那时候写出最好的词。他有米可吃了,还跟他妻子说:“让我酿点酒喝,好不好?”他还是要喝酒!“夜饮东坡醒复醉”是说晚上就在这个坡地喝酒,醒了又醉,醉了又醒;“归来仿佛三更”则是回来已经很晚。“家童鼻息已雷鸣”是说当地还有一个小孩帮他管管家务,但是他睡着了,鼻子打呼。“敲门都不应”是指苏东坡敲门都不应。我们看到他之前的词,敲门都不应,就要发脾气了,可是现在就算了,他就走去听听江水的声音,“倚仗听江声”。苏轼变成了苏东坡后,他觉得丑都可以是美的。他开始欣赏不同的东西,他那时候跑到黄州的夜市喝点酒,碰到一身刺青的壮汉,那个人就把他打在地上说:“什么东西,你敢碰我!你不知道我在这里混得怎样?”他不知道这个人是苏东坡,然后倒在地上的苏东坡忽然就笑起来,回家写了封信给马梦得说:“自喜渐不为人知。”我觉得这是了不起的生命的过程,他过去为什么这么容易得意忘形?他是才子,全天下都要认识他,然后他常常不给人好脸色;可是落难之后,他的生命开始有另外一种包容,有另外一种力量。所以我觉得,苏东坡经过酸、甜、苦、辣、咸百味杂陈后,最后出来的一个味觉是“淡”,所有的味觉都尝过了,你才知道淡的精彩,你才知道一碗白稀饭、一块豆腐好像没有味道,可是这个味觉却是生命中最深的味觉。

你会发现他在做官的时候,从来没有感觉到清风徐来,但是从他的诗中看到,因为他不做官,才感觉到清风。

我觉得苏东坡应该感谢的是:他不断被下放,每一次的下放就使他更好一点。因为整个生命被现实的目的性绑住了,所以被下放的时候,才可以回到自我,才能写出这么美的句子来。他可以感受到:历史上的那些争名逐利,最后变成一场虚空。可以“多情应笑我,早生华发”,是因为他回到了自我。

我相信,美是一种自我的循环。美到最后,不管你是富贵,或是贫穷,有自我,才有美可言,如果这个自我是为别人而活着,其实都感觉不到。

所以这个“淡”是你经历酸、甜、苦、辣、咸以后,才知道“淡”的可贵。所以他写过一首很有名的词说,“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。他回头看他走来的这一生,心很静,也就无所谓了。

[鉴赏]人不能改变环境,那就改变心情。这其实告诉我们一个朴实的生活道理,人生不如意事十有八九,当你遇到人生苦难时,抱怨无济于事,伤感徒增烦恼,所以要学会自我解脱和心灵释放,想想人生也就犹如一场梦,“古今将相今何在?不见当年秦始皇”“一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中”,天大的困难放到短暂而宝贵的人生面前,又算得了什么呢?又何必苦苦去计较呢?

这就是人生的豁达境界。苏轼年轻时也是意气风发,拼搏进取,有“澄清天下之志”,而“乌台诗案”让他站到了死亡的边缘,也许在鬼神向他敲门的时候,苏轼才能真正地体会和领悟人生的价值和意义。如果说这就是“消极”,那么我想说,人生需要这样的消极,建立自己的弹性人生,或许正是一个人积极进取的另一种表现。

1.故国神游( )

2.多情应笑我( )

七、名句积累

1.大江东去, , 。

2.乱石穿空, , 。 , 。

3.羽扇纶巾,谈笑间, 。

4.人生如梦, 。

5.竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 。

6. ,归去,也无风雨也无晴。宾语前置句,应为“神游故国”宾语前置句,应为“应笑我多情”浪淘尽千古风流人物惊涛拍岸卷起千堆雪江山如画一时多少豪杰樯橹灰飞烟灭一尊还酹江月一蓑烟雨任平生回首向来萧瑟处一、作者简介

豪放词派的代表——苏轼

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名的政治家、文学家、诗人、画家、书法家,“唐宋八大家”之一,豪放词派的代表人物。苏轼的散文汪洋恣肆,明白畅达,作为“唐宋八大家”之一,代表作有《赤壁赋》《超然台记》《石钟山记》等。在诗歌方面,现存诗两千七百余首,题材广泛,内容丰富;他的词属豪放派,对后世很有影响,他与辛弃疾合称为“苏辛”,是豪放词派的开创者。书画方面,苏轼擅长行书、楷书,善作枯木怪石,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋书画四大家”。

苏轼追求“诗中有画,画中有诗”的艺术造诣。他注重提携后人,“苏门四学士”——秦观、黄庭坚、张耒、晁补之为其门下。二、写作背景

《念奴娇 赤壁怀古》写于宋神宗元丰五年(1082)七月,时年苏轼已近50岁。苏轼因“乌台诗案”被贬到黄州。此时,苏轼深感自己年岁渐老,功名事业还没有成就,尤其政治上遭遇挫折,更滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想感情。由于内心十分苦闷,苏轼便经常游走于江湖之间,其间他写出了一些著名的散文、诗词,如《赤壁赋》、《念奴娇 赤壁怀古》等。由于作者无法解决理想与现实之间的矛盾,便有了“人生如梦”的消极思想的流露,情调显得低沉。但其追求功业的豪迈心情,仍然是掩盖不住的。

《定风波》也写于1082年。苏轼与同伴到离黄冈30里处的沙湖去看新买的农田,途中遇雨,随身又未携带雨具,同行人皆狼狈不堪。苏轼通过这样一件生活中平常的事,即事抒怀,表现了他乐观旷达的襟怀,以及在人生艰苦旅程中泰然前行的洒脱且带有几分倔强的性格。它艺术地反映了苏轼独特的人生体验和为人处世的态度。三、相关知识

乌台诗案

乌台诗案,是北宋年间的一场文字狱,结果苏轼被抓进乌台,被关4个月。御史中丞李定、舒亶、何正臣等人摘取苏轼《湖州谢上表》中的语句和此前所作诗句,以“谤讪新政”的罪名逮捕了苏轼,苏轼的诗歌确实有些讥刺时政,包括变法过程中的一些问题。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。所谓“乌台”即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。1.《念奴娇 赤壁怀古》

本词融写景、怀古、抒情为一体,从描绘古战场的雄奇景色入手,称赞一代儒将周瑜的丰功伟绩,抒发作者个人的贬谪失意、功业无成的感慨。结尾处“人生如梦”的感慨是作者迅速从惆怅失意中排解出来,表达苏轼特有的旷达洒脱的情怀。

2.《定风波》

这首词记叙的是主人公出游时途中遇雨的一件小事,表述了他对人生的独特体验和感悟,表达了作者洒脱、旷达的性格和胸襟。结构图解:1.《念奴娇 赤壁怀古》的上片描绘了赤壁怎样的画面?呈现了什么特点?

探究:画面:乱石穿空、惊涛拍岸、卷起千堆雪。

特点:“乱”——写出岸边岩石山崖之险怪;

“穿”——写出陡峭山崖直插云霄的高峻;

“惊”——写出了惊悚江水的汹涌澎湃;

“拍”——突出了惊涛骇浪与江岸搏击的力度;

“卷”——波涛力量之迅猛巨大。

2.苏轼为何仰慕周瑜?在描写周瑜的才华和功勋前,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?其深刻含义在哪里?

探究:周瑜年仅三十四岁就在赤壁之战中取得胜利,成为一时之英雄。而自己年将半百,却身遭贬谪,功业无成,怎能不在感慨万分中生发仰慕之情呢?这正是作者一生追求理想的豪迈心情和迫切建功立业思想的表现。

词中插入“小乔初嫁了”这一细节的深刻含义在于:一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为;二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿;三是小乔之姊大乔系孙权之嫂,所以周瑜跟孙权外托君臣之义,内有葭莩之亲,能取得孙权的绝对信任,这是他能够建功立业的一个重要条件。这正是作者所没有的,又是他十分渴望的。这也能补证作者之所以仰慕周瑜的原因。

3.《定风波》的上阕刻画了怎样的抒情主体形象?表现了词人怎样的精神?

探究:首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便见性情。雨点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说“莫听”,就有外物不足萦怀之意。

“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”来。“吟啸且徐行”是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。这两句展示了词人不为外界的风云变幻所干扰,总是以自己的定规行事的生活态度。风雨潇潇,穿林打叶,真有点席卷天地的气势,但词人以“莫听”便将之化为乌有,不但如此,还要吟咏着诗词悠然信步,隐含着诗人对生活厄运的挑战。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人手持竹杖,脚穿芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

“一蓑烟雨任平生”一句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了词人面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

4.《定风波》的下阕结句“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”仅仅是对雨过天晴之后自然现象的一种概括吗?它包含着怎样的人生哲理?表达出作者怎样的人生态度?探究:不是。这是一句饱含人生哲理的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的风雨既属寻常,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二句,意为风雨之声,与上阕的“穿林打叶声”相应和。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎将他置于死地的政治风雨和人生险途。“归去,也无风雨也无晴”,好像什么事也没有发生过。不管是风吹雨打,还是阳光普照,一旦过去都成了虚无。这反映了苏轼不以物喜、不以己悲的旷达胸襟,也反映了他超凡脱俗的人生态度。(1)这首词要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”说起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中到周瑜一人身上,突出周瑜在作者心中的重要地位,这是烘托手法的运用,以此来突出人物形象。

(2)词中插入“小乔初嫁了”这一细节的深刻意义在于:一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为;二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿,韵华似锦,年轻有为。

(3)词的上片将“周郎”和“赤壁”并称,已经肯定了周瑜在赤壁之战中的决定性作用,表明了作者对他的景仰。词的下片作者从“故国神游,多情应笑我,早生华发”几句中可以看出,这里边寓含词人政治理想落空的悲哀,词人振兴王朝的愿望、报国的壮怀同黑暗的政治现实、横遭贬谪的坎坷处境大相抵牾,这与风华正茂即建立盖世功业的周公瑾恰成鲜明的对照,词人自感韶光易逝,壮志难酬,感慨良多。6.(开放探究)有人说“人生如梦,一尊还酹江月”表达了作者消极颓废的处世态度,是这样吗?

观点一:表现了词人复杂矛盾的思想。词人深受儒、道、佛三家思想(如:穷则独善其身,达则兼济天下;清静无为;四大皆空)影响,既有积极进取的精神,又交织着“齐生死、等是非”的虚无态度。这首词中的壮丽江山、英雄业绩,既激起了他的豪迈奋发之情,也加深了他的思想矛盾,使他产生了“人生如梦”的感慨。“人生如梦”是词人在遭受压抑情况下的自慰之词,但他并未想到及时行乐,他的“一尊还酹江月”也不过是要向“江月”寄托壮志难酬的苦闷。观点二:如果词写到“人生如梦”即戛然而止,则流露的是哀伤和感叹,但是加了“一尊还酹江月”一句则多少可以看出作者旷达的一面:人生如梦般既美丽又短暂,既然我不能改变现实,就无须多想,斟杯酒敬明月,让它代我向周公表达敬意。(古语说“今月曾经照古人”)或者这样理解:我是不能像周瑜那样年少得志了,可是我知道人生像梦一般短暂,我何必为自己的不得志而耿耿于怀、郁郁寡欢呢?斟杯酒,邀月共饮吧。邀月共饮其实就是寄情山水,排解苦闷。

作者对“月”情有独钟,“明月几时有,把酒问青天……但愿人长久,千里共婵娟。”“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”寄情山水,借月消愁是作者摆脱现实困扰、获得心灵安慰的重要途径。双 关

[点击文本]

《定风波》中的“也无风雨也无晴”是一句饱含人生哲理意味的点睛之笔。“风雨”和“晴”从表面上看,说的是天气的变化,实际上都是指人生的沉浮变幻、喜乐哀愁。这是双关的手法,以曲笔直抒胸臆,从生活小事中见出人生大哲理。作者那种醒醉全无、无喜无悲、胜败两忘的人生哲学和处世态度便呈现在读者面前。

[技法点拨]

双关指的是利用词语同音或多义等条件,有意使一个语句在特定的语言环境中同时兼有两种意思,表面上说的是甲义,实际上说的是乙义。它类似我们平时所说的一石三鸟、一箭双雕、指桑骂槐,即言在此而意在彼。双关包括谐音双关和语义双关两种。1.谐音双关即利用词语的同音或近音条件构成的双关。

例如:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

例句中利用“丝”“思”同音构成双关。

汉语中的许多歇后语就是利用谐音双关构成的。

例如:(1)老虎拉车——谁赶(敢)?(2)孔夫子搬家——净是书(输)。

2.语义双关即利用词语或句子的多义性构成的双关。

例如:可是匪徒们走上几十里的大山脊,他们没想到包马脚的麻袋片全烂掉在马路上,露出了他们的马脚。

(曲波《林海雪原》)

例句中的“马脚”也是实际用的比喻义:破绽。

[迁移运用]

阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

竹枝词

刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

三、四句运用了什么修辞手法?表达了什么内容?

答案:双关。“晴”与“情”同音,诗人用谐音双关的修辞手法,表面上说天气,实际上是说这歌声好像“无情”,又好像“有情”,难以捉摸。以此表现出初恋少女忐忑不安的微妙心理。苏轼诗词名句

1.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。——《题西林壁》

2.水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。——《饮湖上初晴后雨》

3.野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清。西崦人家应最乐,煮葵烧笋饷春耕。——《新城道中》

4.日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。——《惠州一绝》《念奴娇 赤壁怀古》居“宋词排行榜”之首

昨日,曾出版《唐诗排行榜》的武汉大学中文系教授王兆鹏,对媒体发布《宋词排行榜》。而刚推出的《宋词排行榜》则把苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》排在第一位。

在王兆鹏的“宋词排行榜”前十位中,苏轼、辛弃疾、姜夔各占两首。王兆鹏介绍,放眼百篇入选者,拥有名篇数量最多的是周邦彦,共有15首;辛弃疾12首,排第二;苏轼11首,排第三;李清照10首,排第四。王兆鹏说:“要推举唐朝两位最杰出的诗人,那一定是李白和杜甫。而宋朝词人中哪两家可为冠冕人物,还没有形成共识。宋词中的苏、辛还没有取得像唐诗中李、杜那样至高无上的地位”。“王氏宋词排行榜”前十位

苏轼《念奴娇 赤壁怀古》、岳飞《满江红 怒发冲冠》、李清照《声声慢 寻寻觅觅》、苏轼《水调歌头 明月几时有》、柳永《雨霖铃 寒蝉凄切》、辛弃疾《永遇乐 千古江山》、姜夔《扬州慢 淮左名都》、陆游《钗头凤 红酥手》、辛弃疾《摸鱼儿 更能消》、姜夔《暗香 旧时月色》。

(2012年2月14日 人民网)

[热评]做排行榜是传播经典的“一种策略”,希望用科学方法引起人们阅读的兴趣。“淡”是人生最深的滋味

蒋 醺

苏东坡在落难的时候,在岸边写下“大江东去,浪淘尽”,写出最好的诗句来。受到皇帝赏识时,他的书法漂亮、工整、华丽而且得意。因为他是一个才子,才子总是很得意的。但是他从来没有想过,他让很多人受过伤。他得意的时候,很多人恨得要死,别人没有他的才气,当然要恨他。但是他落难写的书法,这么笨拙,歪歪倒倒,却变成中国书法的极品。此时苦味出来了,他开始知道生命的苦味,并不是他年轻时得意忘形的样子,而是在这么卑屈,所有的朋友都不敢见他的时候,在岸边写出了最美的诗句。

他原来是一个翰林大学士,但因为政治,朋友都避得远远的。但当时他的朋友马梦得就不怕政治上受连累,帮苏轼夫妇申请了一块荒芜的旧营地安家,所以苏轼就改名叫苏东坡。

苏东坡开始在那里种田、写诗,他忽然觉得:我何必一定要在政治里争这些东西?为什么不在历史上留下一个光明磊落的生命情感?

所以他那时候写出最好的词。他有米可吃了,还跟他妻子说:“让我酿点酒喝,好不好?”他还是要喝酒!“夜饮东坡醒复醉”是说晚上就在这个坡地喝酒,醒了又醉,醉了又醒;“归来仿佛三更”则是回来已经很晚。“家童鼻息已雷鸣”是说当地还有一个小孩帮他管管家务,但是他睡着了,鼻子打呼。“敲门都不应”是指苏东坡敲门都不应。我们看到他之前的词,敲门都不应,就要发脾气了,可是现在就算了,他就走去听听江水的声音,“倚仗听江声”。苏轼变成了苏东坡后,他觉得丑都可以是美的。他开始欣赏不同的东西,他那时候跑到黄州的夜市喝点酒,碰到一身刺青的壮汉,那个人就把他打在地上说:“什么东西,你敢碰我!你不知道我在这里混得怎样?”他不知道这个人是苏东坡,然后倒在地上的苏东坡忽然就笑起来,回家写了封信给马梦得说:“自喜渐不为人知。”我觉得这是了不起的生命的过程,他过去为什么这么容易得意忘形?他是才子,全天下都要认识他,然后他常常不给人好脸色;可是落难之后,他的生命开始有另外一种包容,有另外一种力量。所以我觉得,苏东坡经过酸、甜、苦、辣、咸百味杂陈后,最后出来的一个味觉是“淡”,所有的味觉都尝过了,你才知道淡的精彩,你才知道一碗白稀饭、一块豆腐好像没有味道,可是这个味觉却是生命中最深的味觉。

你会发现他在做官的时候,从来没有感觉到清风徐来,但是从他的诗中看到,因为他不做官,才感觉到清风。

我觉得苏东坡应该感谢的是:他不断被下放,每一次的下放就使他更好一点。因为整个生命被现实的目的性绑住了,所以被下放的时候,才可以回到自我,才能写出这么美的句子来。他可以感受到:历史上的那些争名逐利,最后变成一场虚空。可以“多情应笑我,早生华发”,是因为他回到了自我。

我相信,美是一种自我的循环。美到最后,不管你是富贵,或是贫穷,有自我,才有美可言,如果这个自我是为别人而活着,其实都感觉不到。

所以这个“淡”是你经历酸、甜、苦、辣、咸以后,才知道“淡”的可贵。所以他写过一首很有名的词说,“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。他回头看他走来的这一生,心很静,也就无所谓了。

[鉴赏]人不能改变环境,那就改变心情。这其实告诉我们一个朴实的生活道理,人生不如意事十有八九,当你遇到人生苦难时,抱怨无济于事,伤感徒增烦恼,所以要学会自我解脱和心灵释放,想想人生也就犹如一场梦,“古今将相今何在?不见当年秦始皇”“一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中”,天大的困难放到短暂而宝贵的人生面前,又算得了什么呢?又何必苦苦去计较呢?

这就是人生的豁达境界。苏轼年轻时也是意气风发,拼搏进取,有“澄清天下之志”,而“乌台诗案”让他站到了死亡的边缘,也许在鬼神向他敲门的时候,苏轼才能真正地体会和领悟人生的价值和意义。如果说这就是“消极”,那么我想说,人生需要这样的消极,建立自己的弹性人生,或许正是一个人积极进取的另一种表现。