拿来主义

图片预览

文档简介

课件57张PPT。内容综述

真正有思想深度的好文章,读来总是令人深思,使人清醒,感到增添了某种向上的力量,杂文就是如此。

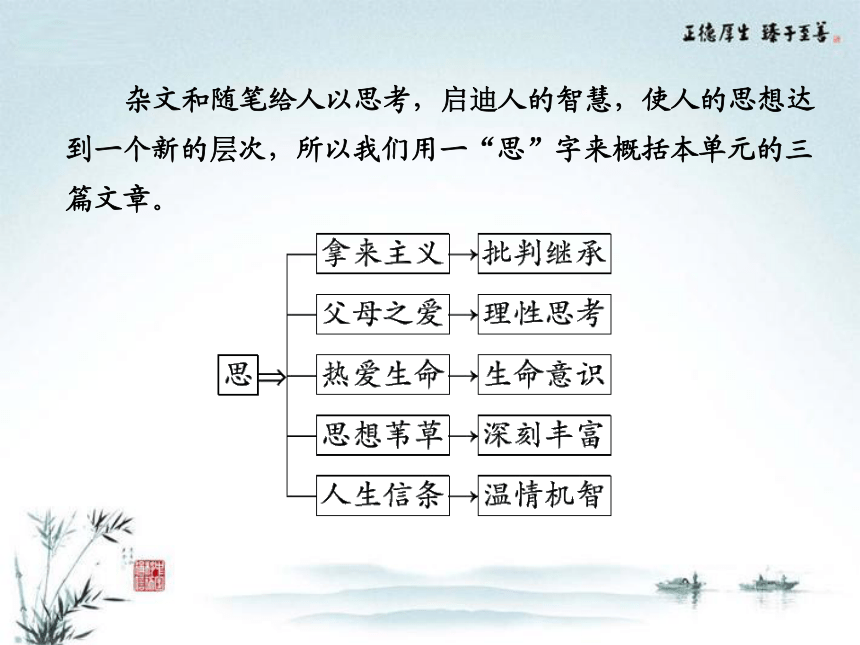

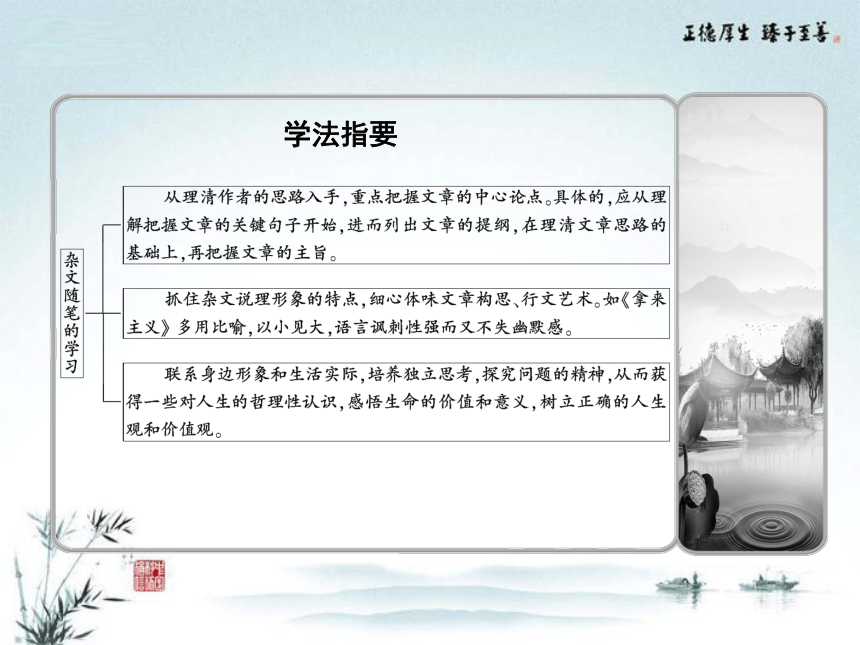

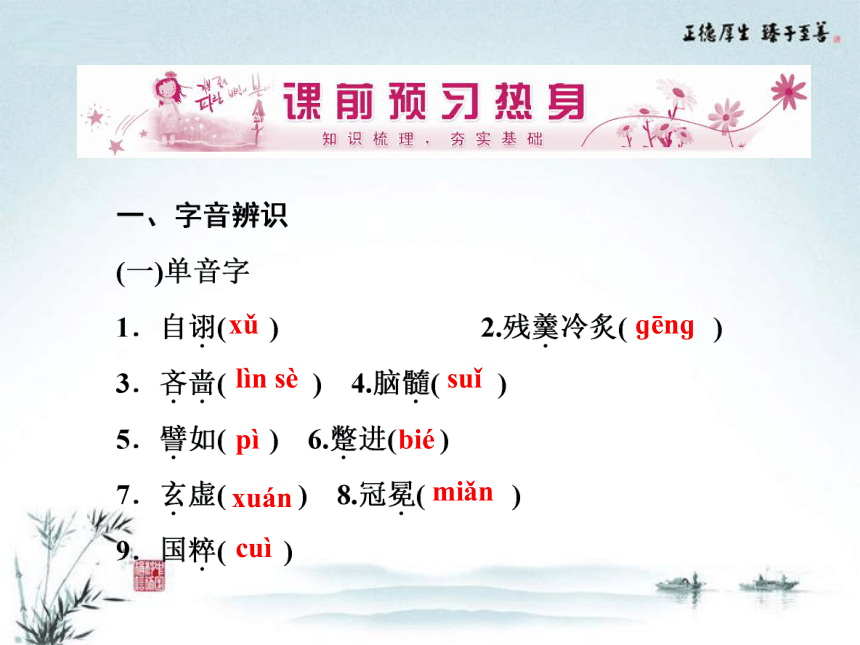

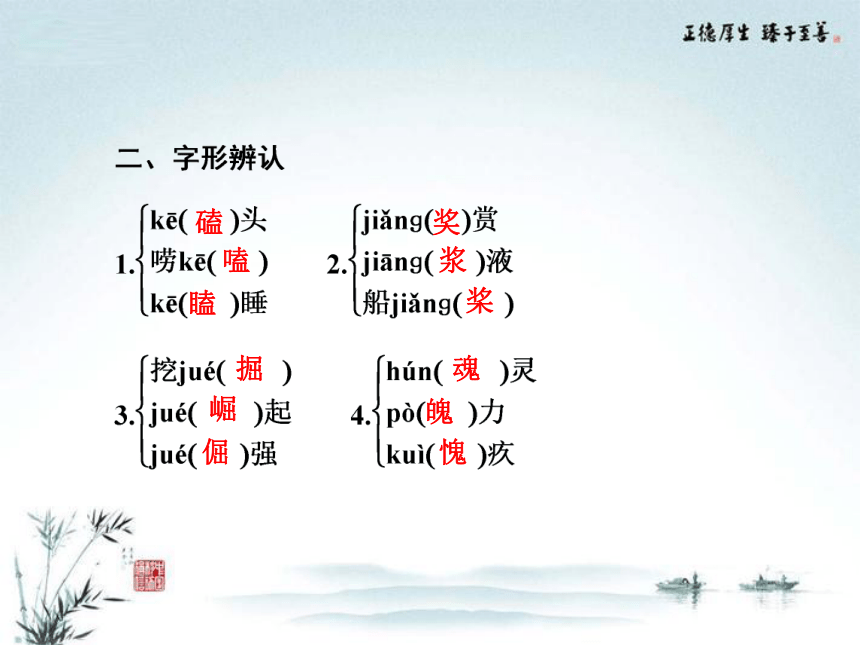

周泽雄说:“杂文是一种素怀大志、不甘雌伏的文体,即使可供支配的篇幅如此有限,它也坚定不移地实施一种大闹天宫的文体策略。杂文看起来命定要与深刻共舞,深刻既是杂文的使命,也是杂文的终极目标。”朱健国先生认为:“真正的现代杂文,应该超越政治,站在对人性思考的高度,对人类的各种不公正思想予以争鸣批判。”随笔更讲思想性,读者欣赏随笔是想从随笔那里获得思想的升华。思想性是靠艺术性来支撑的,光有思想性而无艺术性,那个思想也很难立得住。好的杂文与随笔,在形式、结构和语言中处处体现了艺术的感悟和匠心,也就是说艺术中的一切都包含了思想与感受。在这里,思想与艺术天衣无缝地融合在一起,达到水乳交融、血肉相连的地步。本单元的三篇文章都出自名家之手。揭露国民党反动派卖国主义政策的《拿来主义》旗帜鲜明地提出了“拿来主义”的主张。《父母与孩子之间的爱》理性地剖析了父母与孩子之间的关系。《短文三篇》阐述了如何对待生命,在生活中该如何思考、如何做事、如何做人,真正实现自己的人生价值,让生命活得更有意义的共同主题。杂文和随笔给人以思考,启迪人的智慧,使人的思想达到一个新的层次,所以我们用一“思”字来概括本单元的三篇文章。学法指要 第8课 拿来主义cuì xǔ ɡēnɡ lìn sè suǐ pì bié xuán miǎn bāo dù duó càn chán ɡuān ɡuàn qiǎnɡ qiānɡ jiě jiè xiè pào páo 磕 嗑 瞌 奖 浆 桨 掘 崛 倔 魂 魄 愧 三、词语辨析

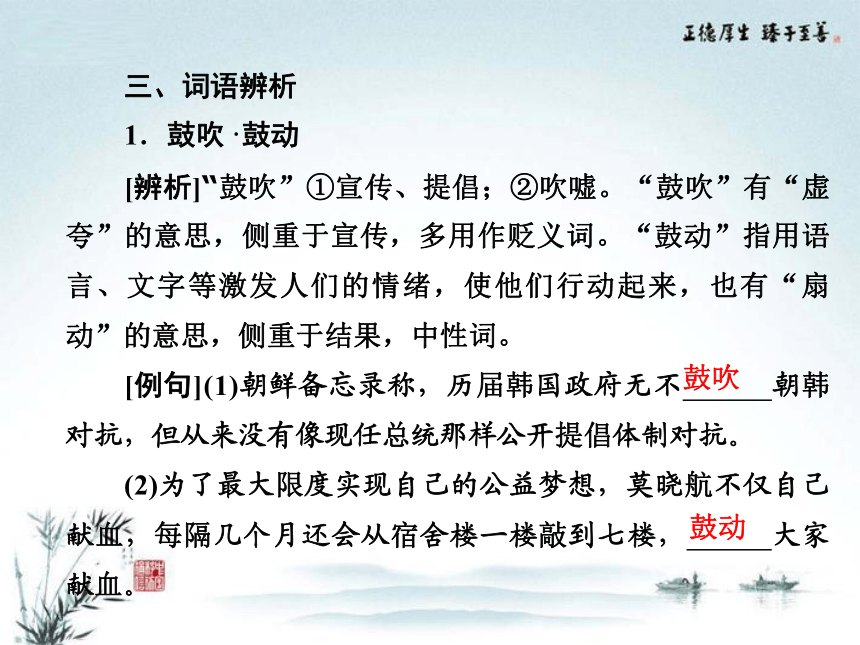

1.鼓吹·鼓动

[辨析]“鼓吹”①宣传、提倡;②吹嘘。“鼓吹”有“虚夸”的意思,侧重于宣传,多用作贬义词。“鼓动”指用语言、文字等激发人们的情绪,使他们行动起来,也有“扇动”的意思,侧重于结果,中性词。

[例句](1)朝鲜备忘录称,历届韩国政府无不 朝韩对抗,但从来没有像现任总统那样公开提倡体制对抗。

(2)为了最大限度实现自己的公益梦想,莫晓航不仅自己献血,每隔几个月还会从宿舍楼一楼敲到七楼, 大家献血。鼓吹鼓动2.徘徊·徜徉

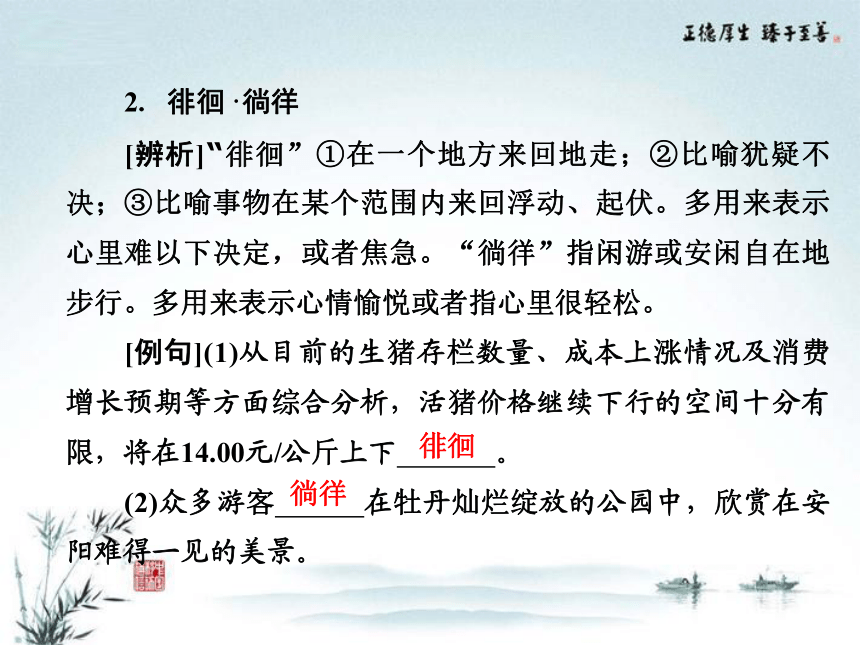

[辨析]“徘徊”①在一个地方来回地走;②比喻犹疑不决;③比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。多用来表示心里难以下决定,或者焦急。“徜徉”指闲游或安闲自在地步行。多用来表示心情愉悦或者指心里很轻松。

[例句](1)从目前的生猪存栏数量、成本上涨情况及消费增长预期等方面综合分析,活猪价格继续下行的空间十分有限,将在14.00元/公斤上下 。

(2)众多游客 在牡丹灿烂绽放的公园中,欣赏在安阳难得一见的美景。徘徊徜徉3.恐怖·恐惧

[辨析]“恐怖”指由于生命受到威胁而恐惧。“恐惧”指惊慌害怕。后者比前者程度重。

[例句](1)索马里政府日前正式宣布,为维护国家稳定和和平,必须清除国内的极端武装。为此,俘虏任何一名 分子者,国家都将奖励500美元。

(2)为了消除手术患者的 心理,护士们设计制作了“手术体位卡”,提前把手术中的场景通过画面向患者介绍,从而消除患者心中的疑虑。恐怖恐惧4.大度·大方

[辨析]“大度”心胸宽广。“大度”常和“宽容”一起使用。“大方”①举止自然;不拘束;举止大方。②对财物不计较;出手大方。③不俗气;布局很大方。

[例句](1)意大利奥委会最 ,每个奥运冠军的奖金是11万6千英镑,俄罗斯其次,是8万6千英镑,法国第三,4万1千英镑,中国第四,3万4千英镑。

(2)大师之大,不仅表现在其学术地位及渊博的知识,还表现在人格风范方面,大师的 ,让我们看到了令人仰望的人格光辉。大方大度5.吝啬·吝惜

[辨析]“吝啬”指抠门,不愿意花钱,是贬义词。“吝惜”指不舍得给某样东西,是中性词。

[例句](1)微笑能改变情绪,情绪能改变生活。微笑,虽然只是简单的嘴角微微上扬,却能给人无穷的力量。所以,请不要 自己的微笑,为自己,为他人。

(2)美国去年对外援助307亿美元,仍是全球最大的援助国,但只占其国民收入的0.2%,在发达国家中最“ ”。吝惜吝啬6.未免·不免

[辨析]“未免”同一些词语搭配,表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味。“不免”表示某种结果在客观上不可避免。

[例句](1)公租房寄托着政府和民众太多期望,可谓千呼万唤始出来,却遭此冷遇, 让人一头雾水。

(2)又到清明时,身居海外的华人 更加思念亲人。然而由于海外华人时间和经济上的种种限制,无法在清明节返回祖(籍)国祭祖。未免不免四、熟语积累

1.残羹冷炙: 。

2.冠冕堂皇: 。

3.礼尚往来: 。

4.不管三七二十一: 。

5.故弄玄虚: 。

6.勃然大怒: 。吃剩的饭菜,借指权贵的施舍。炙,烤肉很体面、很气派在礼节上重视有来有往。尚,崇尚不顾一切或不问是非缘由故意玩弄花招,迷惑人,欺骗人突然变脸大发脾气,形容人大怒的样子一、作者简介

民族魂——鲁迅

鲁迅(1881~1936),我国伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是他的笔名。1918年5月,鲁迅发表中国第一篇白话文小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基础。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》等。

鲁迅以笔为武器,战斗一生,被誉为“民族魂”。毛泽东评价他是中华文化革命的主将。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”是鲁迅先生一生的写照。二、写作背景

20世纪30年代的中国,国民党反动派对外实行屈膝投降的卖国政策,对内采取高压政策,进行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。文化界反动文人的复古主义逆流,资产阶级买办文人的“全盘西化”思维甚嚣尘上,为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。许多人在如何对待文化遗产的问题上,存在着错误认识和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,澄清错误认识,鲁迅先生提出了“拿来主义”的主张,“拿来主义”是鲁迅先生创造的通俗形象的新名词,它反映了无产阶级对待中外文化的基本观点和科学态度。三、相关知识

杂 文

杂文,文学体裁之一,散文中的一类(一般以议论为主),直接而迅速地反映社会事件的文艺性论文。以短小、活泼、锋利、隽永为特点,是一种战斗的文体。内容广泛,形式多样,有关社会生活、文化动态以及政治事变的杂感、杂谈、随笔都可归入这一类。

杂文的特点

杂文是文艺性的论文。它有以下几个特征:

第一,战斗性与愉悦性和谐统一。杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”“攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。愉悦性伴随战斗性而生。第二,论辩性与形象性有机结合。杂文的本质是论辩的,它有“论”的色彩。它以逻辑力量制服论敌,作者的最终目的是论是非,辨正误,揭真理。然而,杂文的论辩是形象性的论辩。杂文的形象性,最主要的是“砭痼弊常取类型”。它虽然写的是“一鼻,一嘴,一毛”,其“形象”却是可知可感的;把它们合起来读,不仅某一形象更加鲜明,而且可以从中看出“时代的眉目”。

第三,幽默、讽刺手法的巧妙运用。幽默,是通过影射、讽喻、双关等修辞手法,在善意的微笑中,揭露生活中不合情理之处。讽刺,是以含蓄的语言或夸张的手法,讥刺、嘲讽落后、黑暗的人或事。杂文笔法,就是以讽刺、幽默为主的笔法。

第四,形式活泼,短小精悍。杂文的表现形式是多种多样的,如杂感、随笔、短评、演讲等等都可采用。杂文篇幅一般不宜过长,这主要是由斗争的需要决定的,杂文常常是从一个侧面入笔,也需要短小的篇幅。杂文短小但必须精悍如同短诗,在短小篇幅中凝聚着高度提炼后的思想精华。作者开始先批判了“送去主义”,边批判边树立自己的观点,然后以生动的比喻阐述了“拿来主义”如何对待文化遗产,最后对全文作了总结,明确了实行“拿来主义”对于创造民族文化的重要意义和实行“拿来主义”的人必须具备的品质。结构图解:1.本文论证的重点是“拿来主义”,但前半部分却用了不小的篇幅来论述“闭关主义”和“送去主义”,这是为什么?

探究:这样写有两个作用:一是先提出“闭关主义”和“送去主义”这两种对待外来文化和文化遗产的错误做法,把它们驳倒,也就自然引出了自己的正确主张,“拿来主义”也就顺理成章地立住了脚,这是先破后立,破中有立,破得彻底,立得更稳。

二是“闭关主义”与“送去主义”是作为“拿来主义”的对立物出现的,与之形成了鲜明的对比,使“拿来主义”的观点更加突出。2.“送去主义”的表现有哪些?其实质是什么?为什么作者只把锋芒指向学艺方面的几件小事,而不去揭露国民党出卖领土和资源的重大罪行呢?

探究:“送去主义”的表现是送古董、送画、送活人。

送这些东西,不一定得扣上卖国的帽子,但这绝不是正常的文化交流,而是媚外求荣。这里也没有非议梅兰芳的意思,而是斥责国民党利用梅兰芳去苏联一事欺世惑众、向西方献媚取宠。作者在列举这几个事例时,字里行间充满了辛辣的讽刺、无情的嘲弄和深刻的批判。

作者没有揭露国民党出卖领土和资源的重大罪行,而是列举了学艺方面的三个事例,这是因为本文论述的中心是如何对待文化遗产的问题,所以用“单是”一词将其他尽人皆知的事实一笔推开,从而将批判的重点更集中,这样选材才更准确,与中心一致。

3.什么是“拿来主义”?“拿来主义”具体内容包括哪些方面?

探究:“拿来主义”就是吸取精华、剔除糟粕的主张。这是作者对批判继承文化遗产这个重大问题的准确概括。

4.文章的最后一段共有五句话,如果这五句话是五个问题的答案,那么这五个问题分别是什么?

探究:①究竟应该怎样对待文化遗产?②对文化遗产应该怎样区别对待?③正确对待文化遗产有什么积极意义?④要处理好文化遗产我们必须具备哪些条件?⑤实行“拿来主义”的重要性、迫切性何在?5.作者采用了比喻论证的方式,说明了文化遗产中不同的成分以及我们应该持有的态度。请结合课文分析说明。

探究:6.(开放探究)近年来在文化界出现了“日韩电视剧潮流”;青年人热衷于过圣诞节等“洋节”,有些同学喜欢吃洋快餐,如“麦当劳”“肯德基”等,你如何看待这种现象?

观点一:随着我国改革开放的深入发展,外国的物质和文化产品越来越多地出现在我们的生活当中,直接或间接地影响着我们的思想、道德和价值观念。中学生处于迅速成长、走向成熟的年龄段,思想活跃,头脑中没有各种条条框框的限制,喜欢新奇,喜欢模仿,最容易接受外来影响,因而也需要提高区分、鉴别的能力。

观点二:文化上的侵略是一种真正的腐蚀。麦当劳、美国影片、日韩潮流是一种文化入侵,但是他们流行不会很久。因为流行的肯定不能长久,经典的才会长久流行。例如所谓的“视觉系”歌手,往往会让人们把注意力全部集中在他们令人惊异的外形上,而忽略了音乐本身,称他们为歌手还不如称他们是“作秀手”更合适。

观点三:应有这样的基本态度:我们要对外来文化抱有宽容的态度,要批判地吸收借鉴,我们传统当中落后的观念要抛弃,文化道德修养要学习、提高,但是优秀的传统文化要继承和发扬光大,不可妄自菲薄,更不能抛弃传统,失掉自己的根基。如青年热衷于过圣诞节等“洋节”,而对中国的传统节日不屑一顾,这是一种“数典忘祖”的错误做法,不能丢掉我们自身的优秀文化。巧用反语,妙趣横生

[点击文本]

本文作者在论证中巧用反语,进行了辛辣的嘲讽。如“活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”中的“进步”,作者运用反语,讽刺了“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟、愈陷愈深之势。

[技法点拨]

什么是反语?运用反语有什么作用?运用反语需要注意什么?

1.反语的概念

反语是一种修辞格。运用跟本意相反的词语来表达本意,却含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,这种手法叫做反语。反语也叫倒反,就是说反话。2.反语的作用

①直接表达禁止和压制时,以反话表达正面的意思。

②面对荒谬不硬加驳斥,而是谬上加谬,使其荒唐之处被极端放大而达到归谬目的。

③正面语言难以表述强烈情绪时,以反语表达加强效果。

3.反语的类型

①以正当反。用正面的语句去表达反面的意思。

②以反当正。用反面的语句去表达正面的意思。

4.运用反语应注意的问题

①运用反语要认清对象的不同,区别对待。

②运用反语应当鲜明、显豁,使反语的意思明确、易懂。[迁移运用]

秦朝有一个人叫优旃,他非常善于运用反语讽谏秦始皇。

秦始皇统一天下之后,便想大规模地扩建皇家苑囿,东起函谷关,西到陈仓县,在这大片土地上放养飞禽走兽。这么一来,不知有多少老百姓要无家可归,流离失所了。

这一天,朝中正在商议这件事,优旃一听,就对秦始皇说:“________________________”优旃一边说着,一边还低头弯腰,两手做出长角的模样,模拟起麋鹿顶的动作来。

秦始皇看了,不禁笑了起来,这件事也就作罢。

请你运用反语,补写出优旃的话。

答案:(示例)好哇!真是好主意!大王,还可以再在里边多放养一些麋鹿,这样一则方便大王打猎,二则若是有敌寇来侵犯,我们就可以让糜鹿用长角去顶他们,看他们怕不怕!鲁迅名句

1.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

2.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

3.心事浩渺连广宇,于无声处听惊雷。

4.无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

5.希望是附丽于存在的。有存在,便有希望;有希望,便有光明。

6.改造自己,总比禁止别人来得难。鲁迅是当下国民最喜爱的作家

据中新网报道,“第九次全国国民阅读调查”初步研究成果2012年4月19日下午在北京对外发布。调查结果显示,2011年,中国18~70周岁国民各媒介综合阅读率为77.6%,比2010年增加0.5个百分点。2011年读者最喜爱的十大作家排名为:鲁迅、金庸、韩寒、琼瑶、郭敬明、老舍、曹雪芹、冰心、古龙、巴金。2011年读者最喜爱的十本图书为:《三国演义》《红楼梦》《水浒传》《西游记》《简·爱》《天龙八部》《钢铁是怎样炼成的》《平凡的世界》《史蒂夫·乔布斯传》《围城》。

此次调查结果显示,2011年我国18~70周岁国民各媒介综合阅读率为77.6%,比2010年的77.1%增加0.5个百分点。其中,图书阅读率为53.9%,比2010年的52.3%增加了1.6个百分点;报纸阅读率为63.1%,比2010年的66.8%下降了3.7个百分点;期刊阅读率为41.3%,比2010年的46.9%下降了5.6个百分点。此次调查数据显示,“文学”和“日常生活”类图书是18~70周岁国民最喜欢的图书类型。喜欢的国民均接近三成。历史、医药卫生、心理、经济管理和军事类图书的喜爱者相对较多,喜爱者比例均超过10%。

(2012年4月20日 财经网)

[热评]我国国民综合阅读率的上升得益于全民阅读活动的深入开展,许多城市的政府部门都把“阅读月”、“阅读周”作为为老百姓办的实事来抓。综合阅读率的上升有益于提升国民素质。鲁迅会离我们远去吗?

蔡宏伟

杨曾宪先生有篇名为“鲁迅不应离我们远去”的文章,慨叹当代国人疏离鲁迅,是精神追求方面的巨大滑坡。这篇文章若与鲁迅逝世后不久郁达夫写的《怀鲁迅》并读,关心中国命运的读者也许会惊出冷汗:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

粗粗翻检苏教版高中语文课本,鲁迅的文章很少,其数量可能连某些写小女人散文的大男人作家也不如。我不知道编者此举意图如何?只是想到鲁迅远在彼岛的曾孙女在媒体面前那无邪的笑脸:“这边课堂里不学曾祖父的文章,所以我知道得不多!”现在总算可以设想下面的对话了:

“我们这边也不大有人学了!”

“为什么不大学了?”

“有人说太难了!”

这个“太难”是很圆滑的解释,有着汉语语义模糊性的显著特征。于是,鲁迅作品与中学生渐行渐远的“传言”变成了“事实”,从而有了基于这种“事实”的教材。而实际上,任何一位在精神领域里有过奋力拓荒业绩的人都不会远去,只不过影响的人数、地域随时代发生些变化而已!鲁迅生前经常提到的王阳明,作为思想家始终影响着当时、现在乃至今后的社会。不幸的是,他的思想在中国的某个阶段被某些拥有话语权的同胞说成“太难”,于是有了和孟子一样“迂远而阔于事情”的“事实”,其影响被限制,其福泽被阻断。反倒在海洋彼岸的日本,他们拥有话语权的人认为“太难”就应该学,结果王阳明的思想成了日本走上明治维新道路的先声。现在,听说日本并不排斥鲁迅,而我们这边倒在营造中学生不喜欢鲁迅作品的“事实”。

精神产品不同于物质产品。孩子爱吃可口的饭菜,我们没必要把有营养的菜肴弄得难吃,然后美其名曰“苦难教育”!精神产品的“销售”要强化引导意识,不能专在“口味”上下工夫。学生喜欢金庸、梁羽生,金庸的作品就上教材;那么黄易、郭敬明的呢?我们总不至于有朝一日“民主”到从“地摊文学”中编选语文教材吧!清人薛雪的这段话,理应成为学习研读文学作品的人的晨钟暮鼓:

“诗文无定价。一则眼力不齐,嗜好各别;一则阿私所好,爱而忘丑。如某之与某,或心知,或亲串,必将其声价逢人说项,极口揄扬;美则牵合归之,疵则宛转掩之。谈诗论文,开口便以其人为标准,他人纵有杰作,必索一瘢以诋之。后生立脚不定,无不被其所惑。吾辈定须竖起脊梁,撑开慧眼,举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮。则魔群妖党,无所施其伎俩矣。”

鲁迅不会离我们远去!从文学史发展角度来看,鲁迅作品的风格特征明显,作为文学百花园中的一员,自有其存世和传世的价值和魅力。他未必是百花中最璀璨的一朵,但一定是报春最早的那一束;他未必是草地上最鲜亮的一丛,但一定是根扎得最深的那一茎;他未必是树林里最醒目的一棵,但一定是最耐霜雪的那一枝。鲁迅不会离我们远去!从思想史嬗变的过程来看,一位拥有自己说话方式和头脑的学者,他对历史和人生的解读,总有着穿越时光、普照众生的智慧之光,以前、现在、今后,总会有爱思考的读者从他那儿领取睿智的教导和热忱的勉励。

2006年9月7日于宁波城南

(载《阅读与作文》2006年第11期)

[鉴赏]作者满怀感情地论述了鲁迅文章的思想价值和文学价值,旁征博引地反驳了“鲁迅文章太难”的观点,对当今关于鲁迅文章是不是要被“踢”出课本的争论很有指导意义。读罢此文,“鲁迅不会离我们远去”的呼声久久回荡在耳畔,勾起我们对鲁迅由衷的敬意。

真正有思想深度的好文章,读来总是令人深思,使人清醒,感到增添了某种向上的力量,杂文就是如此。

周泽雄说:“杂文是一种素怀大志、不甘雌伏的文体,即使可供支配的篇幅如此有限,它也坚定不移地实施一种大闹天宫的文体策略。杂文看起来命定要与深刻共舞,深刻既是杂文的使命,也是杂文的终极目标。”朱健国先生认为:“真正的现代杂文,应该超越政治,站在对人性思考的高度,对人类的各种不公正思想予以争鸣批判。”随笔更讲思想性,读者欣赏随笔是想从随笔那里获得思想的升华。思想性是靠艺术性来支撑的,光有思想性而无艺术性,那个思想也很难立得住。好的杂文与随笔,在形式、结构和语言中处处体现了艺术的感悟和匠心,也就是说艺术中的一切都包含了思想与感受。在这里,思想与艺术天衣无缝地融合在一起,达到水乳交融、血肉相连的地步。本单元的三篇文章都出自名家之手。揭露国民党反动派卖国主义政策的《拿来主义》旗帜鲜明地提出了“拿来主义”的主张。《父母与孩子之间的爱》理性地剖析了父母与孩子之间的关系。《短文三篇》阐述了如何对待生命,在生活中该如何思考、如何做事、如何做人,真正实现自己的人生价值,让生命活得更有意义的共同主题。杂文和随笔给人以思考,启迪人的智慧,使人的思想达到一个新的层次,所以我们用一“思”字来概括本单元的三篇文章。学法指要 第8课 拿来主义cuì xǔ ɡēnɡ lìn sè suǐ pì bié xuán miǎn bāo dù duó càn chán ɡuān ɡuàn qiǎnɡ qiānɡ jiě jiè xiè pào páo 磕 嗑 瞌 奖 浆 桨 掘 崛 倔 魂 魄 愧 三、词语辨析

1.鼓吹·鼓动

[辨析]“鼓吹”①宣传、提倡;②吹嘘。“鼓吹”有“虚夸”的意思,侧重于宣传,多用作贬义词。“鼓动”指用语言、文字等激发人们的情绪,使他们行动起来,也有“扇动”的意思,侧重于结果,中性词。

[例句](1)朝鲜备忘录称,历届韩国政府无不 朝韩对抗,但从来没有像现任总统那样公开提倡体制对抗。

(2)为了最大限度实现自己的公益梦想,莫晓航不仅自己献血,每隔几个月还会从宿舍楼一楼敲到七楼, 大家献血。鼓吹鼓动2.徘徊·徜徉

[辨析]“徘徊”①在一个地方来回地走;②比喻犹疑不决;③比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。多用来表示心里难以下决定,或者焦急。“徜徉”指闲游或安闲自在地步行。多用来表示心情愉悦或者指心里很轻松。

[例句](1)从目前的生猪存栏数量、成本上涨情况及消费增长预期等方面综合分析,活猪价格继续下行的空间十分有限,将在14.00元/公斤上下 。

(2)众多游客 在牡丹灿烂绽放的公园中,欣赏在安阳难得一见的美景。徘徊徜徉3.恐怖·恐惧

[辨析]“恐怖”指由于生命受到威胁而恐惧。“恐惧”指惊慌害怕。后者比前者程度重。

[例句](1)索马里政府日前正式宣布,为维护国家稳定和和平,必须清除国内的极端武装。为此,俘虏任何一名 分子者,国家都将奖励500美元。

(2)为了消除手术患者的 心理,护士们设计制作了“手术体位卡”,提前把手术中的场景通过画面向患者介绍,从而消除患者心中的疑虑。恐怖恐惧4.大度·大方

[辨析]“大度”心胸宽广。“大度”常和“宽容”一起使用。“大方”①举止自然;不拘束;举止大方。②对财物不计较;出手大方。③不俗气;布局很大方。

[例句](1)意大利奥委会最 ,每个奥运冠军的奖金是11万6千英镑,俄罗斯其次,是8万6千英镑,法国第三,4万1千英镑,中国第四,3万4千英镑。

(2)大师之大,不仅表现在其学术地位及渊博的知识,还表现在人格风范方面,大师的 ,让我们看到了令人仰望的人格光辉。大方大度5.吝啬·吝惜

[辨析]“吝啬”指抠门,不愿意花钱,是贬义词。“吝惜”指不舍得给某样东西,是中性词。

[例句](1)微笑能改变情绪,情绪能改变生活。微笑,虽然只是简单的嘴角微微上扬,却能给人无穷的力量。所以,请不要 自己的微笑,为自己,为他人。

(2)美国去年对外援助307亿美元,仍是全球最大的援助国,但只占其国民收入的0.2%,在发达国家中最“ ”。吝惜吝啬6.未免·不免

[辨析]“未免”同一些词语搭配,表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味。“不免”表示某种结果在客观上不可避免。

[例句](1)公租房寄托着政府和民众太多期望,可谓千呼万唤始出来,却遭此冷遇, 让人一头雾水。

(2)又到清明时,身居海外的华人 更加思念亲人。然而由于海外华人时间和经济上的种种限制,无法在清明节返回祖(籍)国祭祖。未免不免四、熟语积累

1.残羹冷炙: 。

2.冠冕堂皇: 。

3.礼尚往来: 。

4.不管三七二十一: 。

5.故弄玄虚: 。

6.勃然大怒: 。吃剩的饭菜,借指权贵的施舍。炙,烤肉很体面、很气派在礼节上重视有来有往。尚,崇尚不顾一切或不问是非缘由故意玩弄花招,迷惑人,欺骗人突然变脸大发脾气,形容人大怒的样子一、作者简介

民族魂——鲁迅

鲁迅(1881~1936),我国伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是他的笔名。1918年5月,鲁迅发表中国第一篇白话文小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基础。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》等。

鲁迅以笔为武器,战斗一生,被誉为“民族魂”。毛泽东评价他是中华文化革命的主将。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”是鲁迅先生一生的写照。二、写作背景

20世纪30年代的中国,国民党反动派对外实行屈膝投降的卖国政策,对内采取高压政策,进行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。文化界反动文人的复古主义逆流,资产阶级买办文人的“全盘西化”思维甚嚣尘上,为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。许多人在如何对待文化遗产的问题上,存在着错误认识和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,澄清错误认识,鲁迅先生提出了“拿来主义”的主张,“拿来主义”是鲁迅先生创造的通俗形象的新名词,它反映了无产阶级对待中外文化的基本观点和科学态度。三、相关知识

杂 文

杂文,文学体裁之一,散文中的一类(一般以议论为主),直接而迅速地反映社会事件的文艺性论文。以短小、活泼、锋利、隽永为特点,是一种战斗的文体。内容广泛,形式多样,有关社会生活、文化动态以及政治事变的杂感、杂谈、随笔都可归入这一类。

杂文的特点

杂文是文艺性的论文。它有以下几个特征:

第一,战斗性与愉悦性和谐统一。杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”“攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。愉悦性伴随战斗性而生。第二,论辩性与形象性有机结合。杂文的本质是论辩的,它有“论”的色彩。它以逻辑力量制服论敌,作者的最终目的是论是非,辨正误,揭真理。然而,杂文的论辩是形象性的论辩。杂文的形象性,最主要的是“砭痼弊常取类型”。它虽然写的是“一鼻,一嘴,一毛”,其“形象”却是可知可感的;把它们合起来读,不仅某一形象更加鲜明,而且可以从中看出“时代的眉目”。

第三,幽默、讽刺手法的巧妙运用。幽默,是通过影射、讽喻、双关等修辞手法,在善意的微笑中,揭露生活中不合情理之处。讽刺,是以含蓄的语言或夸张的手法,讥刺、嘲讽落后、黑暗的人或事。杂文笔法,就是以讽刺、幽默为主的笔法。

第四,形式活泼,短小精悍。杂文的表现形式是多种多样的,如杂感、随笔、短评、演讲等等都可采用。杂文篇幅一般不宜过长,这主要是由斗争的需要决定的,杂文常常是从一个侧面入笔,也需要短小的篇幅。杂文短小但必须精悍如同短诗,在短小篇幅中凝聚着高度提炼后的思想精华。作者开始先批判了“送去主义”,边批判边树立自己的观点,然后以生动的比喻阐述了“拿来主义”如何对待文化遗产,最后对全文作了总结,明确了实行“拿来主义”对于创造民族文化的重要意义和实行“拿来主义”的人必须具备的品质。结构图解:1.本文论证的重点是“拿来主义”,但前半部分却用了不小的篇幅来论述“闭关主义”和“送去主义”,这是为什么?

探究:这样写有两个作用:一是先提出“闭关主义”和“送去主义”这两种对待外来文化和文化遗产的错误做法,把它们驳倒,也就自然引出了自己的正确主张,“拿来主义”也就顺理成章地立住了脚,这是先破后立,破中有立,破得彻底,立得更稳。

二是“闭关主义”与“送去主义”是作为“拿来主义”的对立物出现的,与之形成了鲜明的对比,使“拿来主义”的观点更加突出。2.“送去主义”的表现有哪些?其实质是什么?为什么作者只把锋芒指向学艺方面的几件小事,而不去揭露国民党出卖领土和资源的重大罪行呢?

探究:“送去主义”的表现是送古董、送画、送活人。

送这些东西,不一定得扣上卖国的帽子,但这绝不是正常的文化交流,而是媚外求荣。这里也没有非议梅兰芳的意思,而是斥责国民党利用梅兰芳去苏联一事欺世惑众、向西方献媚取宠。作者在列举这几个事例时,字里行间充满了辛辣的讽刺、无情的嘲弄和深刻的批判。

作者没有揭露国民党出卖领土和资源的重大罪行,而是列举了学艺方面的三个事例,这是因为本文论述的中心是如何对待文化遗产的问题,所以用“单是”一词将其他尽人皆知的事实一笔推开,从而将批判的重点更集中,这样选材才更准确,与中心一致。

3.什么是“拿来主义”?“拿来主义”具体内容包括哪些方面?

探究:“拿来主义”就是吸取精华、剔除糟粕的主张。这是作者对批判继承文化遗产这个重大问题的准确概括。

4.文章的最后一段共有五句话,如果这五句话是五个问题的答案,那么这五个问题分别是什么?

探究:①究竟应该怎样对待文化遗产?②对文化遗产应该怎样区别对待?③正确对待文化遗产有什么积极意义?④要处理好文化遗产我们必须具备哪些条件?⑤实行“拿来主义”的重要性、迫切性何在?5.作者采用了比喻论证的方式,说明了文化遗产中不同的成分以及我们应该持有的态度。请结合课文分析说明。

探究:6.(开放探究)近年来在文化界出现了“日韩电视剧潮流”;青年人热衷于过圣诞节等“洋节”,有些同学喜欢吃洋快餐,如“麦当劳”“肯德基”等,你如何看待这种现象?

观点一:随着我国改革开放的深入发展,外国的物质和文化产品越来越多地出现在我们的生活当中,直接或间接地影响着我们的思想、道德和价值观念。中学生处于迅速成长、走向成熟的年龄段,思想活跃,头脑中没有各种条条框框的限制,喜欢新奇,喜欢模仿,最容易接受外来影响,因而也需要提高区分、鉴别的能力。

观点二:文化上的侵略是一种真正的腐蚀。麦当劳、美国影片、日韩潮流是一种文化入侵,但是他们流行不会很久。因为流行的肯定不能长久,经典的才会长久流行。例如所谓的“视觉系”歌手,往往会让人们把注意力全部集中在他们令人惊异的外形上,而忽略了音乐本身,称他们为歌手还不如称他们是“作秀手”更合适。

观点三:应有这样的基本态度:我们要对外来文化抱有宽容的态度,要批判地吸收借鉴,我们传统当中落后的观念要抛弃,文化道德修养要学习、提高,但是优秀的传统文化要继承和发扬光大,不可妄自菲薄,更不能抛弃传统,失掉自己的根基。如青年热衷于过圣诞节等“洋节”,而对中国的传统节日不屑一顾,这是一种“数典忘祖”的错误做法,不能丢掉我们自身的优秀文化。巧用反语,妙趣横生

[点击文本]

本文作者在论证中巧用反语,进行了辛辣的嘲讽。如“活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”中的“进步”,作者运用反语,讽刺了“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟、愈陷愈深之势。

[技法点拨]

什么是反语?运用反语有什么作用?运用反语需要注意什么?

1.反语的概念

反语是一种修辞格。运用跟本意相反的词语来表达本意,却含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,这种手法叫做反语。反语也叫倒反,就是说反话。2.反语的作用

①直接表达禁止和压制时,以反话表达正面的意思。

②面对荒谬不硬加驳斥,而是谬上加谬,使其荒唐之处被极端放大而达到归谬目的。

③正面语言难以表述强烈情绪时,以反语表达加强效果。

3.反语的类型

①以正当反。用正面的语句去表达反面的意思。

②以反当正。用反面的语句去表达正面的意思。

4.运用反语应注意的问题

①运用反语要认清对象的不同,区别对待。

②运用反语应当鲜明、显豁,使反语的意思明确、易懂。[迁移运用]

秦朝有一个人叫优旃,他非常善于运用反语讽谏秦始皇。

秦始皇统一天下之后,便想大规模地扩建皇家苑囿,东起函谷关,西到陈仓县,在这大片土地上放养飞禽走兽。这么一来,不知有多少老百姓要无家可归,流离失所了。

这一天,朝中正在商议这件事,优旃一听,就对秦始皇说:“________________________”优旃一边说着,一边还低头弯腰,两手做出长角的模样,模拟起麋鹿顶的动作来。

秦始皇看了,不禁笑了起来,这件事也就作罢。

请你运用反语,补写出优旃的话。

答案:(示例)好哇!真是好主意!大王,还可以再在里边多放养一些麋鹿,这样一则方便大王打猎,二则若是有敌寇来侵犯,我们就可以让糜鹿用长角去顶他们,看他们怕不怕!鲁迅名句

1.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

2.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

3.心事浩渺连广宇,于无声处听惊雷。

4.无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

5.希望是附丽于存在的。有存在,便有希望;有希望,便有光明。

6.改造自己,总比禁止别人来得难。鲁迅是当下国民最喜爱的作家

据中新网报道,“第九次全国国民阅读调查”初步研究成果2012年4月19日下午在北京对外发布。调查结果显示,2011年,中国18~70周岁国民各媒介综合阅读率为77.6%,比2010年增加0.5个百分点。2011年读者最喜爱的十大作家排名为:鲁迅、金庸、韩寒、琼瑶、郭敬明、老舍、曹雪芹、冰心、古龙、巴金。2011年读者最喜爱的十本图书为:《三国演义》《红楼梦》《水浒传》《西游记》《简·爱》《天龙八部》《钢铁是怎样炼成的》《平凡的世界》《史蒂夫·乔布斯传》《围城》。

此次调查结果显示,2011年我国18~70周岁国民各媒介综合阅读率为77.6%,比2010年的77.1%增加0.5个百分点。其中,图书阅读率为53.9%,比2010年的52.3%增加了1.6个百分点;报纸阅读率为63.1%,比2010年的66.8%下降了3.7个百分点;期刊阅读率为41.3%,比2010年的46.9%下降了5.6个百分点。此次调查数据显示,“文学”和“日常生活”类图书是18~70周岁国民最喜欢的图书类型。喜欢的国民均接近三成。历史、医药卫生、心理、经济管理和军事类图书的喜爱者相对较多,喜爱者比例均超过10%。

(2012年4月20日 财经网)

[热评]我国国民综合阅读率的上升得益于全民阅读活动的深入开展,许多城市的政府部门都把“阅读月”、“阅读周”作为为老百姓办的实事来抓。综合阅读率的上升有益于提升国民素质。鲁迅会离我们远去吗?

蔡宏伟

杨曾宪先生有篇名为“鲁迅不应离我们远去”的文章,慨叹当代国人疏离鲁迅,是精神追求方面的巨大滑坡。这篇文章若与鲁迅逝世后不久郁达夫写的《怀鲁迅》并读,关心中国命运的读者也许会惊出冷汗:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

粗粗翻检苏教版高中语文课本,鲁迅的文章很少,其数量可能连某些写小女人散文的大男人作家也不如。我不知道编者此举意图如何?只是想到鲁迅远在彼岛的曾孙女在媒体面前那无邪的笑脸:“这边课堂里不学曾祖父的文章,所以我知道得不多!”现在总算可以设想下面的对话了:

“我们这边也不大有人学了!”

“为什么不大学了?”

“有人说太难了!”

这个“太难”是很圆滑的解释,有着汉语语义模糊性的显著特征。于是,鲁迅作品与中学生渐行渐远的“传言”变成了“事实”,从而有了基于这种“事实”的教材。而实际上,任何一位在精神领域里有过奋力拓荒业绩的人都不会远去,只不过影响的人数、地域随时代发生些变化而已!鲁迅生前经常提到的王阳明,作为思想家始终影响着当时、现在乃至今后的社会。不幸的是,他的思想在中国的某个阶段被某些拥有话语权的同胞说成“太难”,于是有了和孟子一样“迂远而阔于事情”的“事实”,其影响被限制,其福泽被阻断。反倒在海洋彼岸的日本,他们拥有话语权的人认为“太难”就应该学,结果王阳明的思想成了日本走上明治维新道路的先声。现在,听说日本并不排斥鲁迅,而我们这边倒在营造中学生不喜欢鲁迅作品的“事实”。

精神产品不同于物质产品。孩子爱吃可口的饭菜,我们没必要把有营养的菜肴弄得难吃,然后美其名曰“苦难教育”!精神产品的“销售”要强化引导意识,不能专在“口味”上下工夫。学生喜欢金庸、梁羽生,金庸的作品就上教材;那么黄易、郭敬明的呢?我们总不至于有朝一日“民主”到从“地摊文学”中编选语文教材吧!清人薛雪的这段话,理应成为学习研读文学作品的人的晨钟暮鼓:

“诗文无定价。一则眼力不齐,嗜好各别;一则阿私所好,爱而忘丑。如某之与某,或心知,或亲串,必将其声价逢人说项,极口揄扬;美则牵合归之,疵则宛转掩之。谈诗论文,开口便以其人为标准,他人纵有杰作,必索一瘢以诋之。后生立脚不定,无不被其所惑。吾辈定须竖起脊梁,撑开慧眼,举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮。则魔群妖党,无所施其伎俩矣。”

鲁迅不会离我们远去!从文学史发展角度来看,鲁迅作品的风格特征明显,作为文学百花园中的一员,自有其存世和传世的价值和魅力。他未必是百花中最璀璨的一朵,但一定是报春最早的那一束;他未必是草地上最鲜亮的一丛,但一定是根扎得最深的那一茎;他未必是树林里最醒目的一棵,但一定是最耐霜雪的那一枝。鲁迅不会离我们远去!从思想史嬗变的过程来看,一位拥有自己说话方式和头脑的学者,他对历史和人生的解读,总有着穿越时光、普照众生的智慧之光,以前、现在、今后,总会有爱思考的读者从他那儿领取睿智的教导和热忱的勉励。

2006年9月7日于宁波城南

(载《阅读与作文》2006年第11期)

[鉴赏]作者满怀感情地论述了鲁迅文章的思想价值和文学价值,旁征博引地反驳了“鲁迅文章太难”的观点,对当今关于鲁迅文章是不是要被“踢”出课本的争论很有指导意义。读罢此文,“鲁迅不会离我们远去”的呼声久久回荡在耳畔,勾起我们对鲁迅由衷的敬意。