父母与孩子之间的爱

图片预览

文档简介

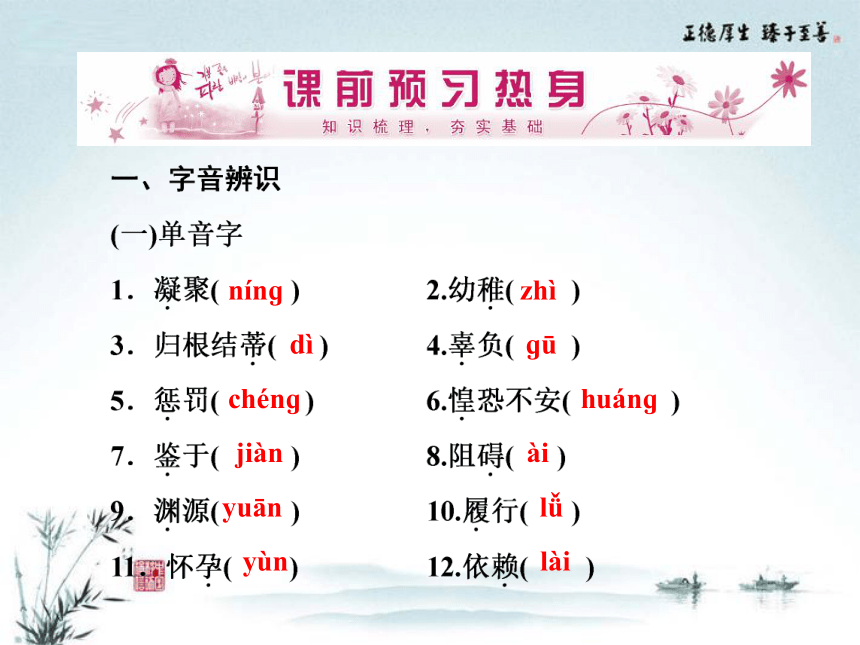

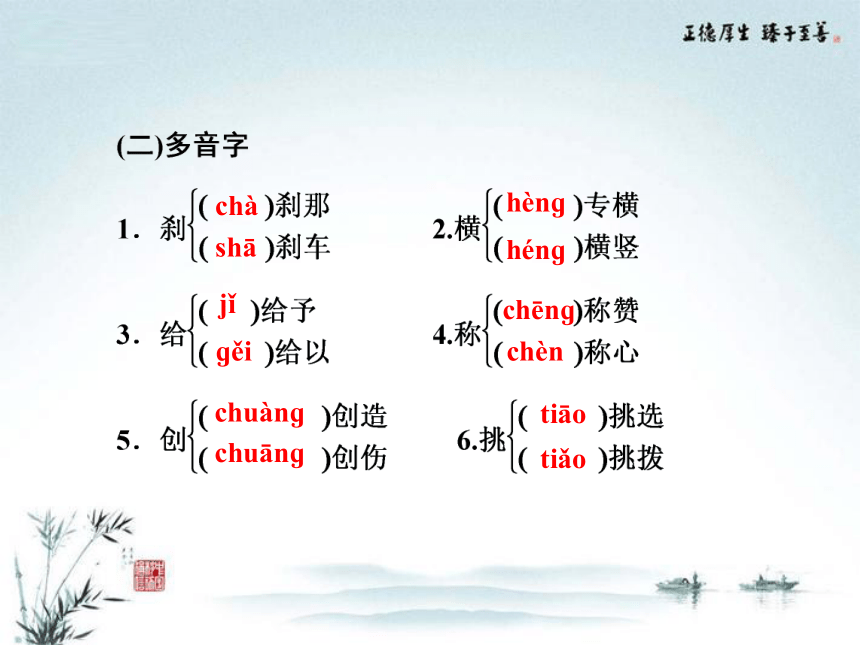

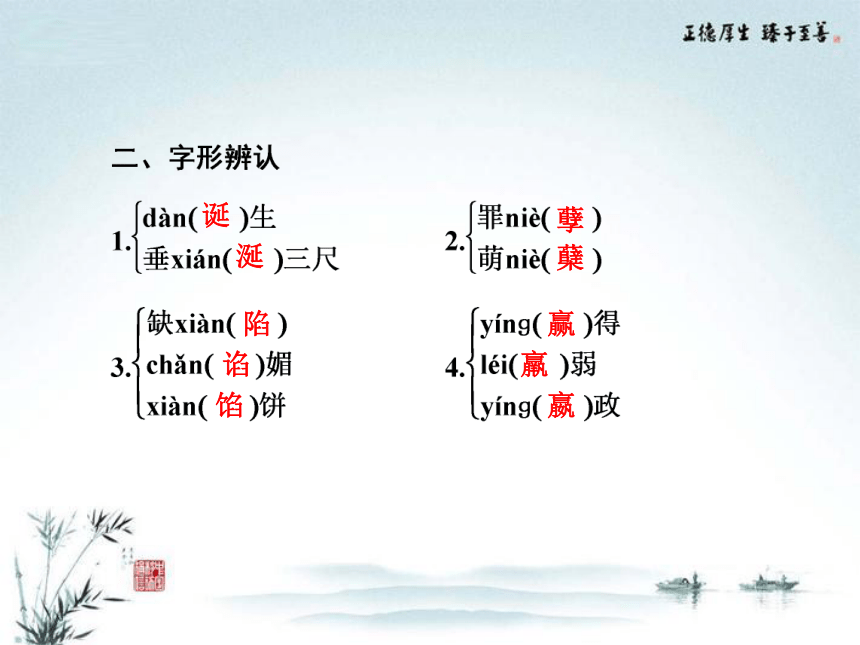

课件51张PPT。第9课 父母与孩子之间的爱 nínɡzhìdìɡūchénɡhuánɡjiànàiyuānlǚyùnlàichàshāhènɡhénɡjǐɡěichēnɡchènchuànɡchuānɡtiāo

tiǎo诞涎孽

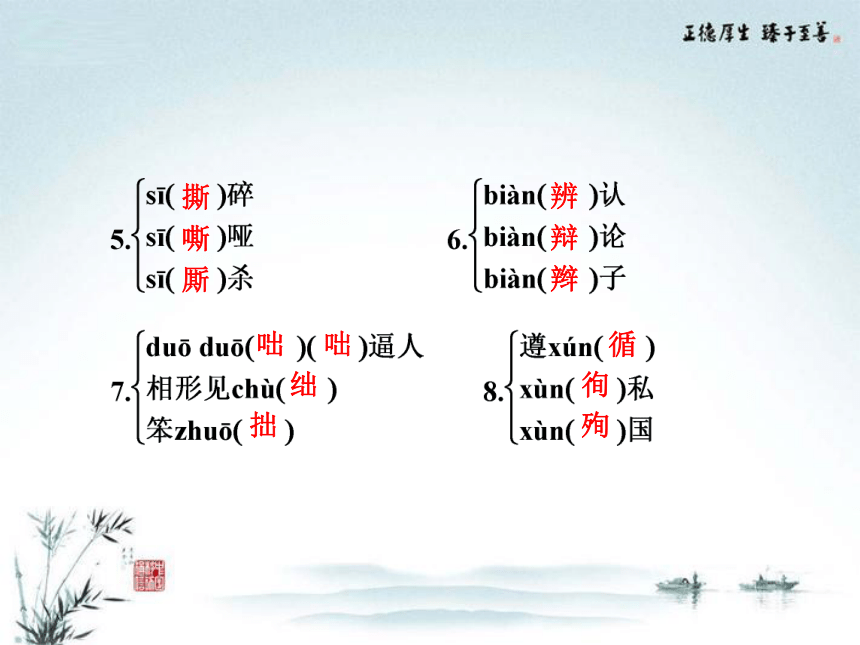

蘖陷谄馅赢羸嬴撕

嘶

厮辨

辩

辫咄咄绌拙循徇殉

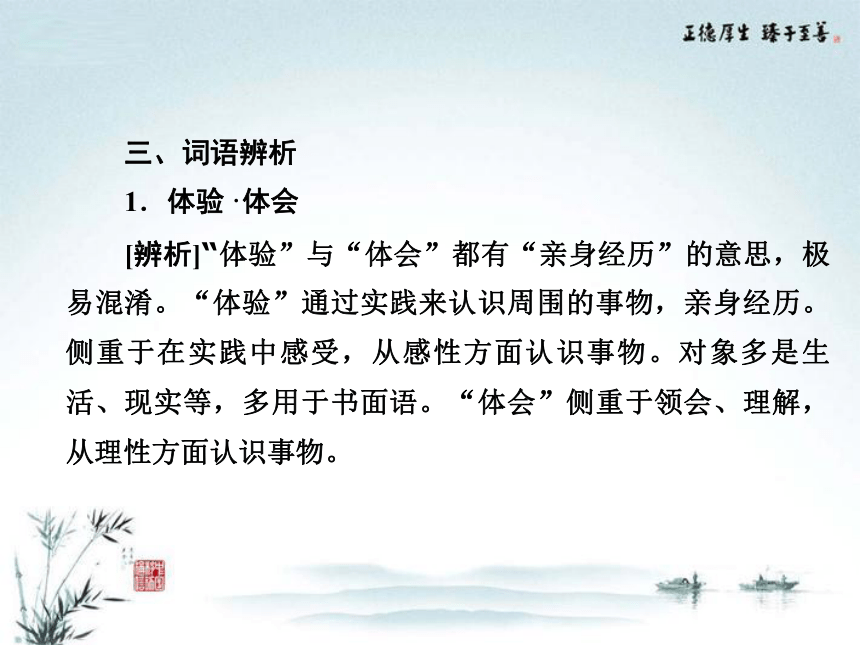

三、词语辨析

1.体验·体会

[辨析]“体验”与“体会”都有“亲身经历”的意思,极易混淆。“体验”通过实践来认识周围的事物,亲身经历。侧重于在实践中感受,从感性方面认识事物。对象多是生活、现实等,多用于书面语。“体会”侧重于领会、理解,从理性方面认识事物。

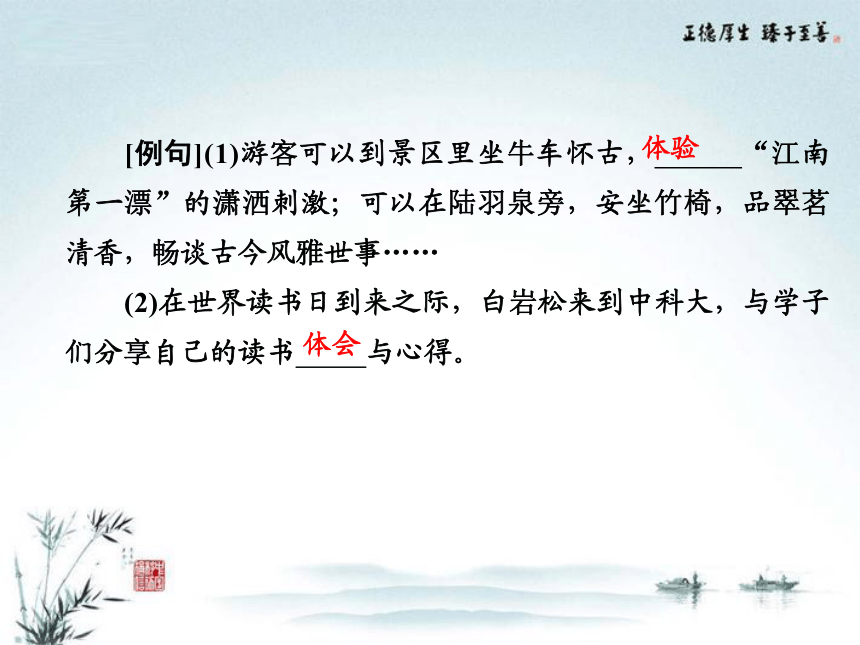

[例句](1)游客可以到景区里坐牛车怀古, “江南第一漂”的潇洒刺激;可以在陆羽泉旁,安坐竹椅,品翠茗清香,畅谈古今风雅世事……

(2)在世界读书日到来之际,白岩松来到中科大,与学子们分享自己的读书 与心得。体验体会2.树立·竖立

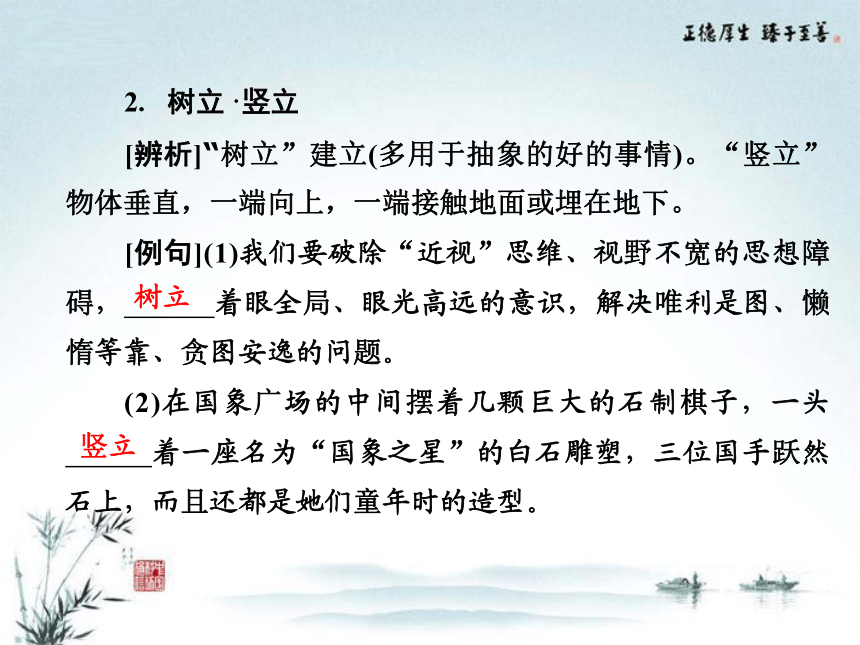

[辨析]“树立”建立(多用于抽象的好的事情)。“竖立”物体垂直,一端向上,一端接触地面或埋在地下。

[例句](1)我们要破除“近视”思维、视野不宽的思想障碍, 着眼全局、眼光高远的意识,解决唯利是图、懒惰等靠、贪图安逸的问题。

(2)在国象广场的中间摆着几颗巨大的石制棋子,一头 着一座名为“国象之星”的白石雕塑,三位国手跃然石上,而且还都是她们童年时的造型。树立竖立3.反应·反映

[辨析]“反应”指受到某种刺激引起的活动,也指化学、物理的连锁变化;还指事情引起的意见、态度或行动。

“反映”指把客观事物的实质表现出来,也指向有关方面报告情况或问题。“反应”是被动的,“反映”是主动的。

[例句](1)在海拔高达数千米的高原上冒着寒冬拍摄,随时可能有高原 ,同时也是对身心耐受力的严峻考验。

(2)领导在讲话时要求,各级领导要切实把政风行风建设摆到更加重要位置,着力解决好重点领域群众 强烈的乱收费问题,切实抓好今年纠风工作。反应反映

4.遵循·遵照

[辨析]两词都有“依照”的意思。“遵循”侧重于依照顺从,不偏离。语意比“遵照”重。对象多是组织或领导者所制定或指出的方针、政策、路线、原则、方向、道路、规律等。使用范围比“遵照”窄,书面色彩比“遵照”浓。“遵照”侧重于遵守照办,不背离。对象多是前辈或上级指出的较为具体的意见、要求、命令、指示、安排、设想等,也可以是组织或领导者所制定的路线、原则、纲领等。

[例句](1)加强和改进大学生思想政治工作是高校的永恒主题,为了真正体现人文关怀,这篇文章提出在思想政治工作中要 培养目标与尊重个性相结合的原则。

(2)市红十字会承诺,募捐款物将严格 捐赠者意愿使用,全程接受社会和新闻媒体监督。遵循遵照

5.鉴于·由于

[辨析]“鉴于”觉察到,考虑到。用在表因果关系的复句中前一分句句首。“由于”表因果或理由。

[例句](1)预计近期国内葵花油将以平稳或小幅震荡为主, 全球油料减产格局,葵花油整体后市依旧看好。

(2) 鳗鱼苗至今不能人工繁殖,捕捞量的减少,让今年的鳗苗价格已经堪比黄金。鉴于由于6.履行·实行

[辨析]“履行”实践(自己答应做的或应该做的)。“实行”①法令、规章等公布后从某时起发挥效力。②按照某种方式或办法去做。

[例句](1)联合国安理会一致通过主席声明,对大规模杀伤性武器的扩散及其运输方式表示高度关切,呼吁各国_____义务,遵守有关裁军与核不扩散的承诺,并加强国际合作。

(2)我省对各地问题胶囊清查情况 日报告制度,省药监局昨天已经派出了五个工作小组奔赴各个地市,加大各地清查问题胶囊的力度。履行实行四、熟语积累

1.休戚相关:

2.节外生枝:

3.不足为奇:

4.惶恐不安:

5.咄咄逼人:

6.归根结蒂:

7.孤立无援: 彼此间祸福互相关联。形容关系密切,利害相关。比喻在问题之外又岔出了新的问题。也比喻故意设置障碍,使问题不能顺利解决。不值得奇怪。指事物、现象等很平常。内心害怕,十分不安。形容气势汹汹,盛气凌人。归结到根本上,又作“归根结底”。不能得到同情和援助。一、作者简介

新精神分析学派的代表人物——艾·弗罗姆艾·弗罗姆(1900~1980),美国著名心理学家、哲学家,是新精神分析学派(社会文化学派)的代表人物之一,对精神分析的发展作出了重要贡献。代表作有《逃避自由》《自我的追寻》《爱的艺术》等。

二、写作背景

作为一个在“反犹”环境中长大的犹太人,艾·弗罗姆很快就认识到了社会政治力量对人类行为的影响作用。他14岁时,第二次世界大战爆发,使得他的这种认识又进一步得到了强化。青少年时期,他被周围战争的不合理性和破坏性所困扰。这些经历使他一生都对人类本性充满了好奇。

随着人类社会的不断进步,人类对自身的认识也在不断深入。作为一位心理学家,弗罗姆力图从人本主义出发,以此来考察、分析当代世界尤其是西方资本主义社会的各种现实问题、矛盾和危机。在弗罗姆看来,爱是一种主动的能力,因而它像其他艺术一样,是可以而且应该学习的。他认为,爱是在保持自己尊严和个性的前提条件下进行的感情交流的行为。本文就是作者在此背景下对“爱的艺术”的深入探讨。三、相关知识

关于《爱的艺术》

艾·弗罗姆所著的《爱的艺术》,是一部以精神分析的方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。在这部理论专著中,他阐述了爱是一种主动的能力,爱和其他艺术一样,是可以而且应该学习的。他认为爱是在保持自己尊严和个性的前提条件下的感情交流的行为。这本书告诉读者:如果不努力发展自己的全部人格并以此达到一种创造倾向性,那么每种爱的作用都会失败;如果没有爱他人的能力,如果不能真正谦恭地、勇敢地、真诚地和有纪律地爱他人,那么人们在自己的爱情生活中也永远得不到满足。本文是关于伦理学方面的随笔,阐述的是一个人从出生到长大成人这段时间里“爱”的能力的获得与发展,精辟地论述了母爱和父爱在人生中的区别,指出人的成熟过程是从同母亲的紧密关系发展到同父亲的紧密关系,最后达到综合的过程。结构图解:1.本文中的标题包含有“父亲”“母亲”“孩子”三者之间的爱,那么在文章中,“孩子的爱”是怎样的?

探究:人在生长过程中各个阶段的情感变化特征如下:2.母爱和父爱有什么区别?

探究:

3.作者阐释父母与孩子之间的爱有什么意义?

探究:作者在文中阐释了孩子对父母爱的发展过程,母亲对孩子爱的无条件,父亲对孩子爱的原则。同时,也指出了不成熟的、幼稚的爱的原则和成熟的爱的原则。一路读来,对读者至少有两个方面的重大意义:一是提升认识和指导实践。生活中,大部分人生活在这种亲情和爱之中,却很少有人有这么清晰的理性认识,读来给人茅塞顿开或恍然大悟的感觉。在实践中,母亲应指导孩子学会克服生活中的困难,应该让孩子从中学会坚强,学会独立。父亲应宽容、耐心,恰当地向孩子提出要求,培养孩子的自信心,并逐渐摆脱自己的权威。

孩子应将母亲的良知与父亲的良知结合起来,既要敢于承担责任,正视自己,又要争取自己的幸福,相信自己的判断力。

二是作者的结论让人认识到:爱是可以主动争取的;给人爱、爱你所以需要你。这种认识具有积极的社会意义和重大的人生意义。如果我们每个人都这样去践行,那么人类社会将会变得更加美好。4.作者认为怎样才算是一个成熟的人?

探究:①一个成熟的人最终能达到他既是自己的母亲,又是自己的父亲的高度。他发展了一个母亲的良知,又发展了一个父亲的良知。②成熟的人使自己同母亲和父亲的外部形象脱离,却在内心建立起这两个形象。不是通过合并父亲和母亲,从而树立起这两个形象,而是把母亲的良知建筑在他自己爱的能力上,把父亲的良知建筑在自己的理智和判断力上。成熟的人既同母亲的良知,又同父亲的良知生活在一起。5.课文中的以下内容看似矛盾,你怎么理解?

(1)“母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感”和“她应该希望孩子独立并最终脱离自己”矛盾吗?

(2)“在六岁左右孩子就需要父亲的权威和指引”和“从而能够脱离父亲的权威”矛盾吗?

(3)“父爱应该受一定的原则支配并提出一定的要求,应该是宽容的、耐心的,不应该是咄咄逼人和专横的”和“如果一个人只发展父亲的良知,那他也会变得严厉和没有人性”矛盾吗?探究:均不矛盾。

(1)理想的母爱是会给孩子安全感的,现实中的母爱应该能给孩子安全感。孩子只有拥有了安全感,才能学会独立,脱离母亲的庇佑。

(2)讲的是人成长的过程。由崇拜权威,崇拜父亲,逐渐成长为相信自己,是自己的主人,从而脱离父亲的权威。

(3)正因为父爱是有条件的爱,对孩子而言,会感觉严厉,会害怕父亲,所以理想的父爱应该宽容,有耐心。6.(开放探究)文中,作者在比较父爱和母爱的本质区别时,说“母爱是无条件的”,“这种爱不仅不需要用努力去换取,而且也根本无法赢得”。真的如此吗?请探究一下,发表一下自己的看法。

观点一:确实如此,母爱是伟大的,相对于其他几种爱的形式而言,它是最少明确意识到爱的动机和目的的一种形式。只要孩子存在,孩子是我的孩子,我便爱他。母爱很少有需要报偿的明显动机。“母亲是我们的故乡,是大自然、大地和海洋。”所以我说:母爱是无条件的。

观点二:母亲之所以爱孩子,是因为孩子给她以慰藉和希望,这种慰藉和希望在很多场合是潜意识的,或者是下意识的。母亲并不一定意识到这一条件,但是不等于客观上不存在。所以说“母爱是有条件的”。

观点三:母爱是有条件的,它十分自私,它需要你是母亲的孩子,这才会得到母亲的爱。母亲只爱自己的孩子,她希望自己的孩子最优秀,并期望其所有希望能够达到。她付出无尽的爱,同时也希望收获骄傲和自豪,这是有条件的爱。对比论证

[点击文本]

本文成功地运用了对比论证的写作手法。文章从心理学的角度对父母与孩子之间的爱进行了对比分析,具体分析了父爱、母爱的本质,并告诉读者,随着孩子的成长、孩子的感受、体验外界及对父母爱的能力也在不断地变化。

[技法点拨]

什么是对比论证的方法?进行对比论证的方法有哪些?

1.概念

议论时把两种事物或者同一事物的两种不同情况加以对照、比较和分析,突出它们之间的不同点,从中引出结论来。这种论证方法叫对比论证。

2.作用

有比较才会有鉴别(对照出事物之间的不同),尤其是将性质相反的两种事物加以对比,更能把它们的不同性质极其鲜明地显露出来。对比论证由于对相反的两种情况加以比较分析,因而容易丰富论证的内容,开拓读者的视野,引导读者的思维向纵深处发展,因此说理较为深刻、透彻,有很强的说服力。3.运用对比论证法进行议论的方法

横向对比:拿两种性质、特点均不相同的事物或情况进行对照、比较和分析。

纵向对比:拿一种事物(当然也可以是人物)前后不同情况进行对照、比较和分析。

连续对比:针对某种情况,连续从几个不同角度对两种事物或两种情况进行对照、比较和分析,从而论证文章的中心论点。

[迁移运用]

请以“包容”为中心,运用对比论证的方法写一段不少于200字的文段。中心要明确,表意要清楚,对比要鲜明。

答案:(示例)包容是一种修养,一种境界。佛经有言:“一念境转。”面对他人的过错,耿耿于怀、睚眦必报会带来沉重的心灵负累。与其让仇恨啮噬心灵,制造痛苦,不如以包容之心去获取一份泰然。勾践忍受了十年卧薪尝胆的艰辛,灭吴后下令诛尽吴国宗室。韩信未发迹时无端遭受“胯下之辱”,但封王之后却笑释前嫌,任命当初侮辱过自己的人为巡城校尉。相比之下,韩信的人格要比勾践健全得多。鲁迅先生说过,“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”,包容不仅是对他人的宽恕,更是送给自己的最好礼物。关于母爱、父爱的名言警句

1.树欲静而风不止,子欲养而亲不待也。

——《孔子集注·孝本》

2.老母一百岁,常念八十儿。 ——《劝孝歌》

3.尊前慈母在,浪子不觉寒。 ——《劝孝歌》

4.羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。 ——《增广贤文》

5.白头老母遮门啼,挽断衫袖留不止。 ——韩愈

6.成功的时候,谁都是朋友。但只有母亲——她是失败时的伴侣。 ——郑振铎

儿子异地读高中 父亲三年发十万字短信“陪读”

短信摘录

“2010.1.16:我只知道***的校名次是62名,**402分,他的英语比你少40分,数理化比你多60分。你们班这次非常强大,因此虽然你的班名次退了点,但关键的指标校名次进步了,所以仍然值得肯定!”

“2010年6月15日:初高中学生陷入恋情,十有八九不能善终,一来外部环境不允许,二来他们的自我掌控能力远远不够。还有一个原因大概是抑郁症。”

父亲3年发10万字短信陪儿读书

湖北的一名父亲老郑在儿子读高中期间坚持每天给儿子发一条短信,日前,老郑发帖将3年共计10万余字的短信择录公布感动了网友。老郑表示,自己发短信主要是想给儿子一种亲情的感觉,并没有要求他一定要考上什么样的大学,期望儿子做一个独立正直的人。儿子考上大学,每天一条短信变每周一条

老郑在接受采访时说,2009年,儿子从孝感市云梦县考入华中师大一附中读高中,当时并没有刻意要给儿子发短信,只是因为学校有规定,不让父母长时间给小孩打电话,于是他采取了短信的方式,跟儿子谈学习、讲知识、念家常,慢慢形成习惯。高中三年,老郑每天给孩子发一条短信,由于老郑使用的是老式手机,短信存到一定数量就会自动消失,因此,老郑隔三差五便把短信逐条存到电脑里,三年下来,10万余字的短信成为父子真情最直接的见证。今年秋天,儿子顺利考入北京一所大学,老郑的短信也由之前的每天一条变成了每周一条。老郑说:“儿子现在长大了,知识面比我还丰富,也有独立处理问题的能力,没必要每天都给他发短信。我没有要求他一定要考入什么大学,有多大成就,我希望他成为一个独立正直的人。我相信儿子的各方面都不差。”

(摘自2012年10月28日《中国日报》)

[热评]都说父爱如山,父爱无言,湖北慈父老郑将自己对儿子的谆谆教诲、殷殷期盼凝聚在三年每一天几句话的短信中,告诉孩子:无论成功或失败,父亲都在你身边。从老郑三年十万字的“陪读”短信中,我们可以领悟到:父爱同母爱一样无私,他不求回报;父爱是默默无闻、寓于无形之中的一种感情,只有用心的人才能体会。剪不断的思念

孙有田母亲去世了。终日陪伴她的那把剪刀,静静地躺在针线筐里,成了母亲的遗物,成了母亲一生勤劳的象征,给子女留下悠悠地思念。母亲是位普通的妇女。她用那把普通的剪刀,剪裁一家人的衣帽鞋袜。在我童年的记忆里,每逢夜深人静之时,总有一阵阵剪刀的“嚓嚓”声催我入梦。她为全家剪碎了多少长夜和寒暑,直到剪断了她的尘世之缘。

剪断了尘世之缘,却剪不断亲人的思念。母亲有一双巧手,不仅针线活闻名乡里,剪纸花的手艺也很精湛。不管是姑娘的鞋花和娃娃的帽花,她一看就会剪。剪刀在她手里像条水中的鱼,穿梭在流逝的时光中。左邻右舍的大闺女、小媳妇喊着“亲嫂子”“好婶子”央求她剪花样子。记得小时候,常看她端着针线筐儿坐在门口剪纸花。针线筐里放着一本少角没边的线装书,书里夹着她剪的花鸟虫鱼,一朵朵、一只只无不鲜活可爱。一天,街上来个吹糖人的,挑着一小锅冒着热气的糖稀,引得孩子们围上去买糖人。我不知母亲没钱,竟哭闹着也要买。母亲无奈,只好喊道:“吹糖人的,给俺孩子吹一个,俺用花样子给你换。这不,都夹在这书本里,随你挑。”那吹糖人的果真过来挑了一副“喜鹊闹梅”,给我吹了一个“老鼠上灯台”。

弟弟出生后,母亲的那把剪刀增加了一种功能:为我们哥儿俩剪头发。记得有一次,我已上小学一年级,弟弟还没有上学。当时在外面剃头挑子上剪一次头发要花两毛钱,按当时的物价,能买四只肉包子。看到我们俩头发长了,母亲就和我们商量:“这四毛钱都给你们,每人两毛。叫我剪呢,省下钱来能买四只肉包子吃。不叫我剪呢,到外面剪去,就没有肉包子吃。”我还没有拿定主意,弟弟却马上决定吃肉包子。

只见他手里拿着两毛钱,脖子里围上一条白毛巾,老实地坐在母亲怀里,等待开剪。母亲拿起剪刀,在弟弟头上小心翼翼地剪起来,尽管她剪纸技术精湛,但毕竟不是理发师,另外剪纸和剪发是两码事,实在难为母亲了。她精益求精、不断进行修改,完工之后,弟弟的头还是变成了一只“花菜瓜”。我在一旁忍不住笑,弟弟却满不在乎,他连镜子都不照一下,扯下毛巾,一溜小跑去买肉包子了。

我没有享受那一次特殊的母爱,至今后悔不已。

剪不断,理还乱,是离愁……离别尚有团圆日,永诀再无相逢时。母亲去世,母爱已成史诗。再也看不见她的音容笑貌,再也听不到那“嚓嚓”的剪刀声……在母亲节的那天夜里,我梦见那把剪刀已成为母亲的墓碑。

[鉴赏]睹物思人是人之常情。“剪刀”是陪伴母亲终日的物件,母亲去了,留下“我”对母亲深深的思念,于是,这把剪刀成为触动思念的媒介,由此引出“我”对母亲的回忆。由物及人,由人及事,这种技巧你会运用了吗?

tiǎo诞涎孽

蘖陷谄馅赢羸嬴撕

嘶

厮辨

辩

辫咄咄绌拙循徇殉

三、词语辨析

1.体验·体会

[辨析]“体验”与“体会”都有“亲身经历”的意思,极易混淆。“体验”通过实践来认识周围的事物,亲身经历。侧重于在实践中感受,从感性方面认识事物。对象多是生活、现实等,多用于书面语。“体会”侧重于领会、理解,从理性方面认识事物。

[例句](1)游客可以到景区里坐牛车怀古, “江南第一漂”的潇洒刺激;可以在陆羽泉旁,安坐竹椅,品翠茗清香,畅谈古今风雅世事……

(2)在世界读书日到来之际,白岩松来到中科大,与学子们分享自己的读书 与心得。体验体会2.树立·竖立

[辨析]“树立”建立(多用于抽象的好的事情)。“竖立”物体垂直,一端向上,一端接触地面或埋在地下。

[例句](1)我们要破除“近视”思维、视野不宽的思想障碍, 着眼全局、眼光高远的意识,解决唯利是图、懒惰等靠、贪图安逸的问题。

(2)在国象广场的中间摆着几颗巨大的石制棋子,一头 着一座名为“国象之星”的白石雕塑,三位国手跃然石上,而且还都是她们童年时的造型。树立竖立3.反应·反映

[辨析]“反应”指受到某种刺激引起的活动,也指化学、物理的连锁变化;还指事情引起的意见、态度或行动。

“反映”指把客观事物的实质表现出来,也指向有关方面报告情况或问题。“反应”是被动的,“反映”是主动的。

[例句](1)在海拔高达数千米的高原上冒着寒冬拍摄,随时可能有高原 ,同时也是对身心耐受力的严峻考验。

(2)领导在讲话时要求,各级领导要切实把政风行风建设摆到更加重要位置,着力解决好重点领域群众 强烈的乱收费问题,切实抓好今年纠风工作。反应反映

4.遵循·遵照

[辨析]两词都有“依照”的意思。“遵循”侧重于依照顺从,不偏离。语意比“遵照”重。对象多是组织或领导者所制定或指出的方针、政策、路线、原则、方向、道路、规律等。使用范围比“遵照”窄,书面色彩比“遵照”浓。“遵照”侧重于遵守照办,不背离。对象多是前辈或上级指出的较为具体的意见、要求、命令、指示、安排、设想等,也可以是组织或领导者所制定的路线、原则、纲领等。

[例句](1)加强和改进大学生思想政治工作是高校的永恒主题,为了真正体现人文关怀,这篇文章提出在思想政治工作中要 培养目标与尊重个性相结合的原则。

(2)市红十字会承诺,募捐款物将严格 捐赠者意愿使用,全程接受社会和新闻媒体监督。遵循遵照

5.鉴于·由于

[辨析]“鉴于”觉察到,考虑到。用在表因果关系的复句中前一分句句首。“由于”表因果或理由。

[例句](1)预计近期国内葵花油将以平稳或小幅震荡为主, 全球油料减产格局,葵花油整体后市依旧看好。

(2) 鳗鱼苗至今不能人工繁殖,捕捞量的减少,让今年的鳗苗价格已经堪比黄金。鉴于由于6.履行·实行

[辨析]“履行”实践(自己答应做的或应该做的)。“实行”①法令、规章等公布后从某时起发挥效力。②按照某种方式或办法去做。

[例句](1)联合国安理会一致通过主席声明,对大规模杀伤性武器的扩散及其运输方式表示高度关切,呼吁各国_____义务,遵守有关裁军与核不扩散的承诺,并加强国际合作。

(2)我省对各地问题胶囊清查情况 日报告制度,省药监局昨天已经派出了五个工作小组奔赴各个地市,加大各地清查问题胶囊的力度。履行实行四、熟语积累

1.休戚相关:

2.节外生枝:

3.不足为奇:

4.惶恐不安:

5.咄咄逼人:

6.归根结蒂:

7.孤立无援: 彼此间祸福互相关联。形容关系密切,利害相关。比喻在问题之外又岔出了新的问题。也比喻故意设置障碍,使问题不能顺利解决。不值得奇怪。指事物、现象等很平常。内心害怕,十分不安。形容气势汹汹,盛气凌人。归结到根本上,又作“归根结底”。不能得到同情和援助。一、作者简介

新精神分析学派的代表人物——艾·弗罗姆艾·弗罗姆(1900~1980),美国著名心理学家、哲学家,是新精神分析学派(社会文化学派)的代表人物之一,对精神分析的发展作出了重要贡献。代表作有《逃避自由》《自我的追寻》《爱的艺术》等。

二、写作背景

作为一个在“反犹”环境中长大的犹太人,艾·弗罗姆很快就认识到了社会政治力量对人类行为的影响作用。他14岁时,第二次世界大战爆发,使得他的这种认识又进一步得到了强化。青少年时期,他被周围战争的不合理性和破坏性所困扰。这些经历使他一生都对人类本性充满了好奇。

随着人类社会的不断进步,人类对自身的认识也在不断深入。作为一位心理学家,弗罗姆力图从人本主义出发,以此来考察、分析当代世界尤其是西方资本主义社会的各种现实问题、矛盾和危机。在弗罗姆看来,爱是一种主动的能力,因而它像其他艺术一样,是可以而且应该学习的。他认为,爱是在保持自己尊严和个性的前提条件下进行的感情交流的行为。本文就是作者在此背景下对“爱的艺术”的深入探讨。三、相关知识

关于《爱的艺术》

艾·弗罗姆所著的《爱的艺术》,是一部以精神分析的方法研究和阐述爱的艺术的理论专著。在这部理论专著中,他阐述了爱是一种主动的能力,爱和其他艺术一样,是可以而且应该学习的。他认为爱是在保持自己尊严和个性的前提条件下的感情交流的行为。这本书告诉读者:如果不努力发展自己的全部人格并以此达到一种创造倾向性,那么每种爱的作用都会失败;如果没有爱他人的能力,如果不能真正谦恭地、勇敢地、真诚地和有纪律地爱他人,那么人们在自己的爱情生活中也永远得不到满足。本文是关于伦理学方面的随笔,阐述的是一个人从出生到长大成人这段时间里“爱”的能力的获得与发展,精辟地论述了母爱和父爱在人生中的区别,指出人的成熟过程是从同母亲的紧密关系发展到同父亲的紧密关系,最后达到综合的过程。结构图解:1.本文中的标题包含有“父亲”“母亲”“孩子”三者之间的爱,那么在文章中,“孩子的爱”是怎样的?

探究:人在生长过程中各个阶段的情感变化特征如下:2.母爱和父爱有什么区别?

探究:

3.作者阐释父母与孩子之间的爱有什么意义?

探究:作者在文中阐释了孩子对父母爱的发展过程,母亲对孩子爱的无条件,父亲对孩子爱的原则。同时,也指出了不成熟的、幼稚的爱的原则和成熟的爱的原则。一路读来,对读者至少有两个方面的重大意义:一是提升认识和指导实践。生活中,大部分人生活在这种亲情和爱之中,却很少有人有这么清晰的理性认识,读来给人茅塞顿开或恍然大悟的感觉。在实践中,母亲应指导孩子学会克服生活中的困难,应该让孩子从中学会坚强,学会独立。父亲应宽容、耐心,恰当地向孩子提出要求,培养孩子的自信心,并逐渐摆脱自己的权威。

孩子应将母亲的良知与父亲的良知结合起来,既要敢于承担责任,正视自己,又要争取自己的幸福,相信自己的判断力。

二是作者的结论让人认识到:爱是可以主动争取的;给人爱、爱你所以需要你。这种认识具有积极的社会意义和重大的人生意义。如果我们每个人都这样去践行,那么人类社会将会变得更加美好。4.作者认为怎样才算是一个成熟的人?

探究:①一个成熟的人最终能达到他既是自己的母亲,又是自己的父亲的高度。他发展了一个母亲的良知,又发展了一个父亲的良知。②成熟的人使自己同母亲和父亲的外部形象脱离,却在内心建立起这两个形象。不是通过合并父亲和母亲,从而树立起这两个形象,而是把母亲的良知建筑在他自己爱的能力上,把父亲的良知建筑在自己的理智和判断力上。成熟的人既同母亲的良知,又同父亲的良知生活在一起。5.课文中的以下内容看似矛盾,你怎么理解?

(1)“母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感”和“她应该希望孩子独立并最终脱离自己”矛盾吗?

(2)“在六岁左右孩子就需要父亲的权威和指引”和“从而能够脱离父亲的权威”矛盾吗?

(3)“父爱应该受一定的原则支配并提出一定的要求,应该是宽容的、耐心的,不应该是咄咄逼人和专横的”和“如果一个人只发展父亲的良知,那他也会变得严厉和没有人性”矛盾吗?探究:均不矛盾。

(1)理想的母爱是会给孩子安全感的,现实中的母爱应该能给孩子安全感。孩子只有拥有了安全感,才能学会独立,脱离母亲的庇佑。

(2)讲的是人成长的过程。由崇拜权威,崇拜父亲,逐渐成长为相信自己,是自己的主人,从而脱离父亲的权威。

(3)正因为父爱是有条件的爱,对孩子而言,会感觉严厉,会害怕父亲,所以理想的父爱应该宽容,有耐心。6.(开放探究)文中,作者在比较父爱和母爱的本质区别时,说“母爱是无条件的”,“这种爱不仅不需要用努力去换取,而且也根本无法赢得”。真的如此吗?请探究一下,发表一下自己的看法。

观点一:确实如此,母爱是伟大的,相对于其他几种爱的形式而言,它是最少明确意识到爱的动机和目的的一种形式。只要孩子存在,孩子是我的孩子,我便爱他。母爱很少有需要报偿的明显动机。“母亲是我们的故乡,是大自然、大地和海洋。”所以我说:母爱是无条件的。

观点二:母亲之所以爱孩子,是因为孩子给她以慰藉和希望,这种慰藉和希望在很多场合是潜意识的,或者是下意识的。母亲并不一定意识到这一条件,但是不等于客观上不存在。所以说“母爱是有条件的”。

观点三:母爱是有条件的,它十分自私,它需要你是母亲的孩子,这才会得到母亲的爱。母亲只爱自己的孩子,她希望自己的孩子最优秀,并期望其所有希望能够达到。她付出无尽的爱,同时也希望收获骄傲和自豪,这是有条件的爱。对比论证

[点击文本]

本文成功地运用了对比论证的写作手法。文章从心理学的角度对父母与孩子之间的爱进行了对比分析,具体分析了父爱、母爱的本质,并告诉读者,随着孩子的成长、孩子的感受、体验外界及对父母爱的能力也在不断地变化。

[技法点拨]

什么是对比论证的方法?进行对比论证的方法有哪些?

1.概念

议论时把两种事物或者同一事物的两种不同情况加以对照、比较和分析,突出它们之间的不同点,从中引出结论来。这种论证方法叫对比论证。

2.作用

有比较才会有鉴别(对照出事物之间的不同),尤其是将性质相反的两种事物加以对比,更能把它们的不同性质极其鲜明地显露出来。对比论证由于对相反的两种情况加以比较分析,因而容易丰富论证的内容,开拓读者的视野,引导读者的思维向纵深处发展,因此说理较为深刻、透彻,有很强的说服力。3.运用对比论证法进行议论的方法

横向对比:拿两种性质、特点均不相同的事物或情况进行对照、比较和分析。

纵向对比:拿一种事物(当然也可以是人物)前后不同情况进行对照、比较和分析。

连续对比:针对某种情况,连续从几个不同角度对两种事物或两种情况进行对照、比较和分析,从而论证文章的中心论点。

[迁移运用]

请以“包容”为中心,运用对比论证的方法写一段不少于200字的文段。中心要明确,表意要清楚,对比要鲜明。

答案:(示例)包容是一种修养,一种境界。佛经有言:“一念境转。”面对他人的过错,耿耿于怀、睚眦必报会带来沉重的心灵负累。与其让仇恨啮噬心灵,制造痛苦,不如以包容之心去获取一份泰然。勾践忍受了十年卧薪尝胆的艰辛,灭吴后下令诛尽吴国宗室。韩信未发迹时无端遭受“胯下之辱”,但封王之后却笑释前嫌,任命当初侮辱过自己的人为巡城校尉。相比之下,韩信的人格要比勾践健全得多。鲁迅先生说过,“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”,包容不仅是对他人的宽恕,更是送给自己的最好礼物。关于母爱、父爱的名言警句

1.树欲静而风不止,子欲养而亲不待也。

——《孔子集注·孝本》

2.老母一百岁,常念八十儿。 ——《劝孝歌》

3.尊前慈母在,浪子不觉寒。 ——《劝孝歌》

4.羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。 ——《增广贤文》

5.白头老母遮门啼,挽断衫袖留不止。 ——韩愈

6.成功的时候,谁都是朋友。但只有母亲——她是失败时的伴侣。 ——郑振铎

儿子异地读高中 父亲三年发十万字短信“陪读”

短信摘录

“2010.1.16:我只知道***的校名次是62名,**402分,他的英语比你少40分,数理化比你多60分。你们班这次非常强大,因此虽然你的班名次退了点,但关键的指标校名次进步了,所以仍然值得肯定!”

“2010年6月15日:初高中学生陷入恋情,十有八九不能善终,一来外部环境不允许,二来他们的自我掌控能力远远不够。还有一个原因大概是抑郁症。”

父亲3年发10万字短信陪儿读书

湖北的一名父亲老郑在儿子读高中期间坚持每天给儿子发一条短信,日前,老郑发帖将3年共计10万余字的短信择录公布感动了网友。老郑表示,自己发短信主要是想给儿子一种亲情的感觉,并没有要求他一定要考上什么样的大学,期望儿子做一个独立正直的人。儿子考上大学,每天一条短信变每周一条

老郑在接受采访时说,2009年,儿子从孝感市云梦县考入华中师大一附中读高中,当时并没有刻意要给儿子发短信,只是因为学校有规定,不让父母长时间给小孩打电话,于是他采取了短信的方式,跟儿子谈学习、讲知识、念家常,慢慢形成习惯。高中三年,老郑每天给孩子发一条短信,由于老郑使用的是老式手机,短信存到一定数量就会自动消失,因此,老郑隔三差五便把短信逐条存到电脑里,三年下来,10万余字的短信成为父子真情最直接的见证。今年秋天,儿子顺利考入北京一所大学,老郑的短信也由之前的每天一条变成了每周一条。老郑说:“儿子现在长大了,知识面比我还丰富,也有独立处理问题的能力,没必要每天都给他发短信。我没有要求他一定要考入什么大学,有多大成就,我希望他成为一个独立正直的人。我相信儿子的各方面都不差。”

(摘自2012年10月28日《中国日报》)

[热评]都说父爱如山,父爱无言,湖北慈父老郑将自己对儿子的谆谆教诲、殷殷期盼凝聚在三年每一天几句话的短信中,告诉孩子:无论成功或失败,父亲都在你身边。从老郑三年十万字的“陪读”短信中,我们可以领悟到:父爱同母爱一样无私,他不求回报;父爱是默默无闻、寓于无形之中的一种感情,只有用心的人才能体会。剪不断的思念

孙有田母亲去世了。终日陪伴她的那把剪刀,静静地躺在针线筐里,成了母亲的遗物,成了母亲一生勤劳的象征,给子女留下悠悠地思念。母亲是位普通的妇女。她用那把普通的剪刀,剪裁一家人的衣帽鞋袜。在我童年的记忆里,每逢夜深人静之时,总有一阵阵剪刀的“嚓嚓”声催我入梦。她为全家剪碎了多少长夜和寒暑,直到剪断了她的尘世之缘。

剪断了尘世之缘,却剪不断亲人的思念。母亲有一双巧手,不仅针线活闻名乡里,剪纸花的手艺也很精湛。不管是姑娘的鞋花和娃娃的帽花,她一看就会剪。剪刀在她手里像条水中的鱼,穿梭在流逝的时光中。左邻右舍的大闺女、小媳妇喊着“亲嫂子”“好婶子”央求她剪花样子。记得小时候,常看她端着针线筐儿坐在门口剪纸花。针线筐里放着一本少角没边的线装书,书里夹着她剪的花鸟虫鱼,一朵朵、一只只无不鲜活可爱。一天,街上来个吹糖人的,挑着一小锅冒着热气的糖稀,引得孩子们围上去买糖人。我不知母亲没钱,竟哭闹着也要买。母亲无奈,只好喊道:“吹糖人的,给俺孩子吹一个,俺用花样子给你换。这不,都夹在这书本里,随你挑。”那吹糖人的果真过来挑了一副“喜鹊闹梅”,给我吹了一个“老鼠上灯台”。

弟弟出生后,母亲的那把剪刀增加了一种功能:为我们哥儿俩剪头发。记得有一次,我已上小学一年级,弟弟还没有上学。当时在外面剃头挑子上剪一次头发要花两毛钱,按当时的物价,能买四只肉包子。看到我们俩头发长了,母亲就和我们商量:“这四毛钱都给你们,每人两毛。叫我剪呢,省下钱来能买四只肉包子吃。不叫我剪呢,到外面剪去,就没有肉包子吃。”我还没有拿定主意,弟弟却马上决定吃肉包子。

只见他手里拿着两毛钱,脖子里围上一条白毛巾,老实地坐在母亲怀里,等待开剪。母亲拿起剪刀,在弟弟头上小心翼翼地剪起来,尽管她剪纸技术精湛,但毕竟不是理发师,另外剪纸和剪发是两码事,实在难为母亲了。她精益求精、不断进行修改,完工之后,弟弟的头还是变成了一只“花菜瓜”。我在一旁忍不住笑,弟弟却满不在乎,他连镜子都不照一下,扯下毛巾,一溜小跑去买肉包子了。

我没有享受那一次特殊的母爱,至今后悔不已。

剪不断,理还乱,是离愁……离别尚有团圆日,永诀再无相逢时。母亲去世,母爱已成史诗。再也看不见她的音容笑貌,再也听不到那“嚓嚓”的剪刀声……在母亲节的那天夜里,我梦见那把剪刀已成为母亲的墓碑。

[鉴赏]睹物思人是人之常情。“剪刀”是陪伴母亲终日的物件,母亲去了,留下“我”对母亲深深的思念,于是,这把剪刀成为触动思念的媒介,由此引出“我”对母亲的回忆。由物及人,由人及事,这种技巧你会运用了吗?