部编版历史七年级下册同步练习:第15课 明朝的对外关系(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级下册同步练习:第15课 明朝的对外关系(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 330.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第15课 明朝的对外关系

1.小说《三宝太监西洋记通俗演义》中写道:“明永乐三年到明宣德八年,郑和奉永乐皇帝之命七次出使西洋。”“永乐皇帝”指的是 ( )

A.明太祖 B.明成祖 C.建文帝 D.崇祯帝

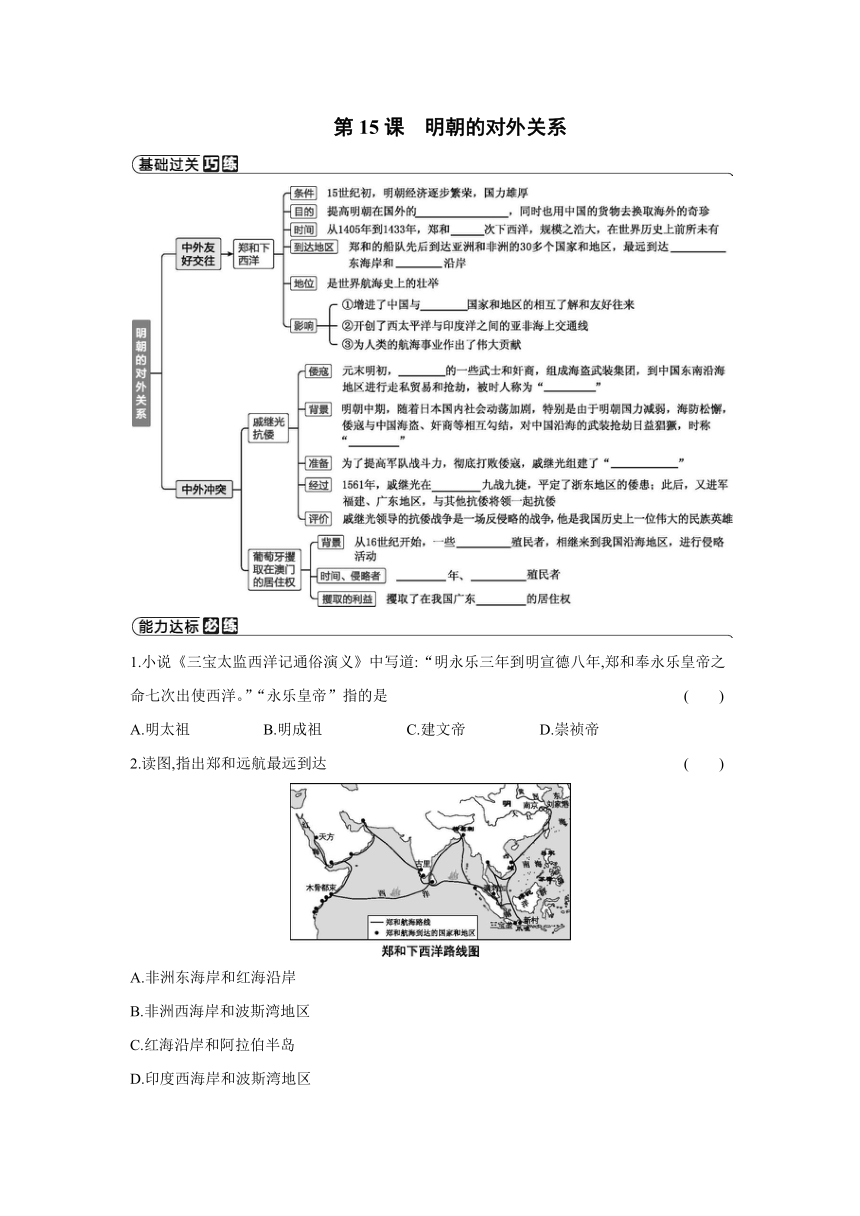

2.读图,指出郑和远航最远到达 ( )

A.非洲东海岸和红海沿岸

B.非洲西海岸和波斯湾地区

C.红海沿岸和阿拉伯半岛

D.印度西海岸和波斯湾地区

3.英国学者李约瑟评价说:“东方的航海家中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存;他们全副武装,却从不征服其他民族,也不建立要塞。”这一评价体现了郑和下西洋的特点是 ( )

A.船队规模大 B.友好交往

C.航行时间长 D.范围广

4.戚继光曾赋诗明志:“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”诗中的“危”指的是 ( )

A.东南沿海倭患严重 B.新疆地区遭受侵略

C.东北地区遭到入侵 D.台湾被殖民者强占

5.七年级某班围绕“岳飞”“戚继光”展开研读历史人物的专题活动。以下是同学们对两人的看法,其中不正确的有 ( )

①两人都反抗外来侵略,是值得敬佩的民族英雄

②两人领导的战争性质不同

③两人领导的军队都纪律严明

④两人的活动均促成了南北政权对峙

A.①② B.①④

C.②④ D.②③

6.戚继光祠堂中有一副对联,内容为“千秋隆祀典,百战著勋名”。下列能够体现戚继光“百战著勋名”的事件是 ( )

A.澳门反侵略之战 B.台州九战九捷

C.郾城大捷 D.澶州之战

7.明朝前期,我国同亚非各国的经济、文化交流频繁。明朝中后期,中国与外来侵略势力的矛盾却日益尖锐,表现为冲突与战争。明朝对外关系的变化,从本质上反映了我国 ( )

A.对外政策的变化 B.封建制度的没落

C.军事实力的落后 D.文学艺术的衰败

8.阅读材料,回答问题。

材料一 下面是郑和下西洋系列纪念邮票

材料二 宣德六年(1431年),郑和自述:“自永乐三年(1405年)奉使西洋,迨今七次,所历番国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里。……由是海道清宁,番人仰赖者,皆神之赐也。”

(1)结合所学知识,说说郑和下西洋的历史意义。

(2)根据材料二,概括郑和下西洋的突出特点。郑和下西洋体现了我国古代对外交往的什么传统

材料三 小筑暂高枕,忧时旧有盟。呼樽来揖客,挥麈坐谈兵。云护牙签满,星含宝剑横。封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光《韬钤深处》

(3)结合所学知识,回答与材料三中“但愿海波平”相关的历史事件。从材料中我们可以感受到戚继光的什么精神

(4)明朝中后期,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。试举一例说明。

1.法国学者弗朗索瓦 德勃雷在《海外华人》一书中记载了郑和为说服明仁宗朱高炽保留宝船队时的一段话:“欲国家富强,不可置海洋于不顾。财富取之海洋,危险亦来自海上……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。”据此判断,这说明郑和 ( )

A.七下西洋实践了“天朝上国”的理念

B.船队主要用于扩大通商和控制南洋

C.具有海洋开放、财富、主权和忧患意识

D.这一言论和日益严重的东南倭患有关

2.南宋岳飞统率的“岳家军”北伐,从金军手中收复许多失地;明朝戚继光率领的“戚家军”南下浙江抗倭,多次击退倭寇的进攻。这两支军队能屡打胜仗的主要原因是 ( )

A.统治者反抗侵略决心坚定

B.军队训练有素,纪律严明

C.将士们对倭寇的深恶痛绝

D.朝廷国力强盛,防备森严

/答案/

第15课 明朝的对外关系

【基础过关·巧练】

地位和威望 七 非洲 红海 亚非 日本 倭寇 倭患 戚家军 台州 欧洲 1553 葡萄牙 澳门

【能力达标·必练】

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.B

7.B 明朝前期,我国同亚非各国的经济、文化交流频繁。明朝中后期,中国与外来侵略势力的矛盾却日益尖锐,表现为冲突与战争。明朝对外关系的变化,从本质上反映了我国封建制度的没落。

8.(1)郑和下西洋不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

(2)特点:规模大,历时长,次数多,航程远,到达国家多。传统:和平交往,友好往来。

(3)戚继光抗倭。精神:驱逐倭寇、保卫海防、拯救百姓于水火、重义轻利的崇高精神。

(4)1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

【素养拔高·选练】

1.C 2.B

1.小说《三宝太监西洋记通俗演义》中写道:“明永乐三年到明宣德八年,郑和奉永乐皇帝之命七次出使西洋。”“永乐皇帝”指的是 ( )

A.明太祖 B.明成祖 C.建文帝 D.崇祯帝

2.读图,指出郑和远航最远到达 ( )

A.非洲东海岸和红海沿岸

B.非洲西海岸和波斯湾地区

C.红海沿岸和阿拉伯半岛

D.印度西海岸和波斯湾地区

3.英国学者李约瑟评价说:“东方的航海家中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存;他们全副武装,却从不征服其他民族,也不建立要塞。”这一评价体现了郑和下西洋的特点是 ( )

A.船队规模大 B.友好交往

C.航行时间长 D.范围广

4.戚继光曾赋诗明志:“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”诗中的“危”指的是 ( )

A.东南沿海倭患严重 B.新疆地区遭受侵略

C.东北地区遭到入侵 D.台湾被殖民者强占

5.七年级某班围绕“岳飞”“戚继光”展开研读历史人物的专题活动。以下是同学们对两人的看法,其中不正确的有 ( )

①两人都反抗外来侵略,是值得敬佩的民族英雄

②两人领导的战争性质不同

③两人领导的军队都纪律严明

④两人的活动均促成了南北政权对峙

A.①② B.①④

C.②④ D.②③

6.戚继光祠堂中有一副对联,内容为“千秋隆祀典,百战著勋名”。下列能够体现戚继光“百战著勋名”的事件是 ( )

A.澳门反侵略之战 B.台州九战九捷

C.郾城大捷 D.澶州之战

7.明朝前期,我国同亚非各国的经济、文化交流频繁。明朝中后期,中国与外来侵略势力的矛盾却日益尖锐,表现为冲突与战争。明朝对外关系的变化,从本质上反映了我国 ( )

A.对外政策的变化 B.封建制度的没落

C.军事实力的落后 D.文学艺术的衰败

8.阅读材料,回答问题。

材料一 下面是郑和下西洋系列纪念邮票

材料二 宣德六年(1431年),郑和自述:“自永乐三年(1405年)奉使西洋,迨今七次,所历番国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里。……由是海道清宁,番人仰赖者,皆神之赐也。”

(1)结合所学知识,说说郑和下西洋的历史意义。

(2)根据材料二,概括郑和下西洋的突出特点。郑和下西洋体现了我国古代对外交往的什么传统

材料三 小筑暂高枕,忧时旧有盟。呼樽来揖客,挥麈坐谈兵。云护牙签满,星含宝剑横。封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光《韬钤深处》

(3)结合所学知识,回答与材料三中“但愿海波平”相关的历史事件。从材料中我们可以感受到戚继光的什么精神

(4)明朝中后期,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。试举一例说明。

1.法国学者弗朗索瓦 德勃雷在《海外华人》一书中记载了郑和为说服明仁宗朱高炽保留宝船队时的一段话:“欲国家富强,不可置海洋于不顾。财富取之海洋,危险亦来自海上……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。”据此判断,这说明郑和 ( )

A.七下西洋实践了“天朝上国”的理念

B.船队主要用于扩大通商和控制南洋

C.具有海洋开放、财富、主权和忧患意识

D.这一言论和日益严重的东南倭患有关

2.南宋岳飞统率的“岳家军”北伐,从金军手中收复许多失地;明朝戚继光率领的“戚家军”南下浙江抗倭,多次击退倭寇的进攻。这两支军队能屡打胜仗的主要原因是 ( )

A.统治者反抗侵略决心坚定

B.军队训练有素,纪律严明

C.将士们对倭寇的深恶痛绝

D.朝廷国力强盛,防备森严

/答案/

第15课 明朝的对外关系

【基础过关·巧练】

地位和威望 七 非洲 红海 亚非 日本 倭寇 倭患 戚家军 台州 欧洲 1553 葡萄牙 澳门

【能力达标·必练】

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.B

7.B 明朝前期,我国同亚非各国的经济、文化交流频繁。明朝中后期,中国与外来侵略势力的矛盾却日益尖锐,表现为冲突与战争。明朝对外关系的变化,从本质上反映了我国封建制度的没落。

8.(1)郑和下西洋不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

(2)特点:规模大,历时长,次数多,航程远,到达国家多。传统:和平交往,友好往来。

(3)戚继光抗倭。精神:驱逐倭寇、保卫海防、拯救百姓于水火、重义轻利的崇高精神。

(4)1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

【素养拔高·选练】

1.C 2.B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源