5 《黄河颂》光未然 课件(共32张PPT) 部编版七年级下册

文档属性

| 名称 | 5 《黄河颂》光未然 课件(共32张PPT) 部编版七年级下册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第五课

——光未然

黄河颂

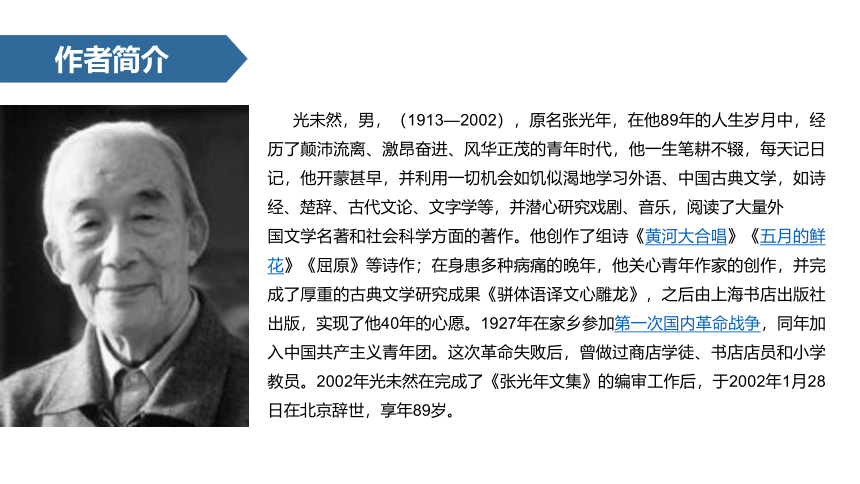

作者简介

光未然,男,(1913—2002),原名张光年,在他89年的人生岁月中,经历了颠沛流离、激昂奋进、风华正茂的青年时代,他一生笔耕不辍,每天记日记,他开蒙甚早,并利用一切机会如饥似渴地学习外语、中国古典文学,如诗经、楚辞、古代文论、文字学等,并潜心研究戏剧、音乐,阅读了大量外 国文学名著和社会科学方面的著作。他创作了组诗《黄河大合唱》《五月的鲜花》《屈原》等诗作;在身患多种病痛的晚年,他关心青年作家的创作,并完成了厚重的古典文学研究成果《骈体语译文心雕龙》,之后由上海书店出版社出版,实现了他40年的心愿。1927年在家乡参加第一次国内革命战争,同年加入中国共产主义青年团。这次革命失败后,曾做过商店学徒、书店店员和小学教员。2002年光未然在完成了《张光年文集》的编审工作后,于2002年1月28日在北京辞世,享年89岁。

写作背景

1937年,抗日战争全面爆发后,日本侵略者的铁蹄践踏着华北大地,人民陷入了水深火热之中。疯狂的日本侵略者在中国的土地上残杀着我们的同胞!我们中国人的鲜血洒在黄土地上,血流成河,哀鸿遍野……这时候,全国人民掀起了抗日救亡运动的高潮。

1939年,诗人光未然跟随抗日战士行军到了黄河岸边,感慨不已,于是写下了歌颂黄河母亲的大型组诗《黄河大合唱》,共由八个乐章组成,经冼星海谱曲后风行全国。本文即是第二章。

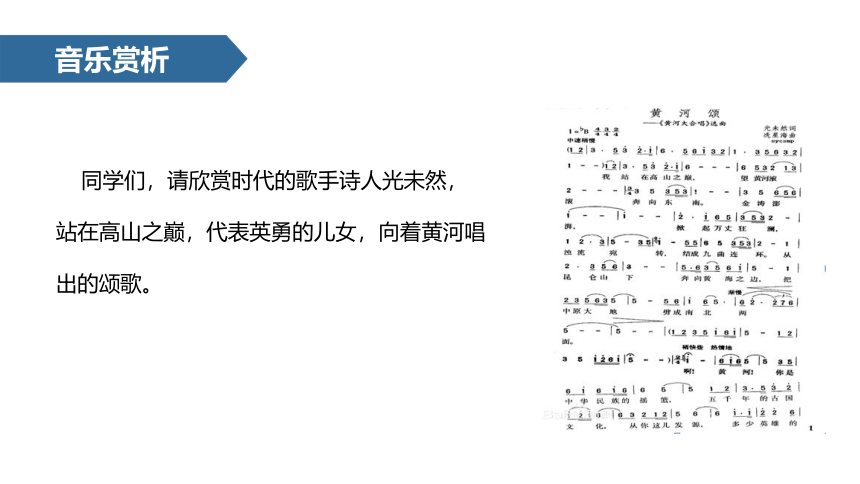

音乐赏析

同学们,请欣赏时代的歌手诗人光未然,站在高山之巅,代表英勇的儿女,向着黄河唱出的颂歌。

诗歌研读

美读课文,深入情感思考下列问题。

1.本课的题目是《黄河颂》,其中哪个字是关键,也是题眼?____________________________________________________________

2.开头点题后,作者并没有直接去颂而是在描写黄河,如果在文中找一个字来统领,应该是哪个字?____________________________________________________________

答:标题中最关键的字是“颂”。

答:在“望”黄河的惊涛澎湃、磅礴气势的基础上,对黄河进行赞“颂”。

诗歌研读

3.诗歌从哪几个方面来歌颂黄河的?歌词主体部分反复出现“啊!黄河!”起什么作用?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河的历史贡献、地理特征、自然特点;“啊!黄河!”反复出现,把诗歌的主体部分分为三个层次,即黄河是摇篮养育了中华民族,黄河是屏障保卫了中华民族,黄河是臂膀还将激励着中华民族,黄河,是我们的母亲河!象征着我们中华的民族魂!反复的修辞手法的运用,强调了战斗的决心,表达了对民族精神的赞颂,也表达了必胜的信心。由实到虚,环环相扣,逐步深入。

诗歌研读

4.全诗表达了作者怎样的思想感情? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:诗人借歌颂黄河歌颂我们的民族,激发广大中华儿女的民族自豪感与自信心,激励中华儿女像黄河一样伟大坚强,以英勇的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。

歌词精鉴

1.作者在“朗诵词”部分写出了歌颂黄河的原因,从文中勾画出相应语句。______________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河以它英雄的气魄,出现在亚洲原野;它表现出我们民族的精神:伟大而又坚强。

2.文题“黄河颂”,显然,文章的重心——歌词部分是在“颂”,那么作者是从哪两个大的方面颂黄河的?并画出相应起始句。

________________________________________________________________________________________________________________________________

答:一方面是视觉层面上的——有标志性词语“望;”另一方面是情感层面上的——有直接抒情的语言标志“啊,黄河!”

(一)扣住“颂”字整体感知,梳理结构

歌词精鉴

1.齐读“我”站在高山之巅所“望”到的黄河景象,并思考:你感受到作者笔下黄河的自然景观有怎样的特点?_______________________________________________________________

答:磅礴雄浑,恢弘壮观,一泻千里。

2.我们感受到的黄河形象,照应着朗诵词中的哪个词语?

________________________________________________________________

答:英雄气魄。

(二)扣住“英雄气魄”品味第一个层次上的“颂”——望中颂

3.再读望到的黄河的自然景象,思考:具体是哪些词语让我们充分感受到了黄河的“英雄气魄”?

________________________________________________________________

答:奔向;掀起;结成;劈成。

歌词精鉴

4.这些词语有什么特点?_______________________________________________________________

答:拟人化;动词,让黄河化身为一个主动的有力量,有气势的施动者。

5.歌词中作者都选择了和黄河相关的哪些地理特征来写。

______________________________________________________________

答:黄河的色彩、水势(奔腾的气势、汹涌的力度)、走势、形态、长度等。

歌词精鉴

6.把歌词中的描写的黄河的自然地理特性还原成介绍黄河的说明性文章。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河河水呈黄色,从青藏高原越过青、甘两省的崇山峻岭;横跨宁夏、内蒙古的河套平原;奔腾于晋、陕之间的高山深谷之中;破“龙门”而出,在西岳华山脚下调头东去,横穿华北平原,急奔渤海之滨。它流经9个省、区,汇集了40多条主要支流和1000多条溪川,行程5464公里,流域面积达75万多平方公里,是中国第二大河。

歌词精鉴

7.朗读·比较——体会歌词的表现力。总结体会两种文字的特点。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:①说明性文字——客观的介绍,感染力不足。②歌词语言(文学语言)——带着主观的情绪、情感去描写其地理特性,不仅写出黄河的自然特点,而且“扣”住了朗诵词部分提到的“英雄气魄”。生动形象,富有感染力和表现力。同时,语言直观可感,朗朗上口,便于传唱,符合歌词特点。

歌词精鉴

8.散文诗歌中,如何去歌颂某一事物的自然特点(或是抒发对某一自然事物的情感)?

________________________________________________________________________________________________________________________________

答:带着主观情感去描写客观存在。本文是借助一系列的动词,把黄河放在主动的施动者的位置。

9.如何带着主观情感去描写客观存在?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:要能体现作者从自然中感受到的特点。得“扣”住这一特点去选择词语。我们把这一原则称为“扣”字原则。“扣”字原则歌:文字要有表现力,扣字原则定牢记。写作目的是扣点,主观情感选词句。

歌词精鉴

1. “摇篮、屏障、哺育”三个词语是从哪个角度来歌颂黄河的?_______________________________________________________________

答:写出了黄河对中华民族的贡献。

2.由此,黄河展现在我们眼前的不仅“景美”而且“情美”。这三方面的贡献,作者运用了什么修辞手法?

________________________________________________________________

答:摇篮、屏障——比喻;哺育——拟人。

(三)从架构方法入手,品味第二个层次的颂——抒情中颂黄河

歌词精鉴

1.出示“摇篮、屏障、哺育”词语解释,思考:如此比喻拟人的原因。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:摇篮:比喻幼年或青年时代的生活环境或文化、运动等的发源地。

屏障:像屏风那样遮挡着的东西(多指山岭、岛屿等)。

哺育:喂养,通过教育培养。

(1)摇篮——黄河是中华民族的发祥地,中华文化在黄河流域产生、发展、壮大,黄河哺育滋养了世代炎黄子孙。

(2)屏障——黄河对中华民族的保卫作用而言。黄河天险在地理上可作为军事屏障。(提醒学生注意歌词的创作时间1939年,学生可结合抗日战争的具体战事来谈。点到及可,不做深入挖掘。)

(3)哺育——建立在把黄河喻为母亲的基础之上的拟人。把黄河喻为母亲和喻为“摇篮”的依据一样。

(四)理解“象征意象和地理特性”的关系,感悟写作技巧

歌词精鉴

2.总结概括:这些具体意象是如何产生的?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河如此丰富的历史文化和政治内涵都是从其地理特性中衍生出来的,自然地理特性与被赋予的历史、文化,政治内涵有“相近”“相似”点,有了这些“相似”点,其衍生的联想,具体的意象才有依据,其象征的精神才是自然的。也就是得“扣”住地理特点联想符合黄河对于中国重大贡献的意象,自然地理特点是作者选择意象的基础。

3.如此颂扬黄河对于中华民族的贡献,有什么好处?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:这些象征意象让抽象的抒情变得具体可感,生动形象,这些具体的意象使歌词更富有表现力和感染力。

歌词精鉴

4. 《黄河颂》把抽象的抒情具体化采用了什么方法增强语言的表现力感染力的?____________________________________________________________

答:比喻、拟人的修辞手法。我们把这些事物统称为“相似事物”。

“扣”字原则歌

文字要有表现力,扣字原则定牢记。

写作目的是扣点,主观情感选词句。

扣住扣点别放弃,还可抽象化具体。

具体事物可选择,相关相似象征义。

上述自然是基础,否则文章白费力。

歌词精鉴

1.在日本侵略者入侵中国,在民族危亡之时,作者给我们描绘黄河的伟大、坚强,气势磅礴、势不可档的气势仅仅是颂黄河,颂祖国吗?作者还要表达怎样的内涵?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:在日本侵略者入侵中国,在民族危亡之时,以黄河磅礴的力量激励我们中华儿女学习黄河的伟大坚强。

(五)学习40~43句,完善对歌词主旨的理解

2.诗歌借助赞颂黄河了表达了一种什么样的感情?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:颂扬祖国的伟大坚强,抒发了中华儿女的民族自豪感与自信心,以及学习黄河精神的决心。

板书设计

知识链接

黄河,是中国北部大河,全长约5464公里,流域面积约752443平方公里。世界第五大长河,中国第二长河。

黄河发源于青海省青藏高原的巴颜喀拉山脉北麓约古宗列盆地的玛曲,呈"几"字形。自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东9个省、市、自治区,最后流入渤海。

黄河中上游以山地为主,中下游以平原、丘陵为主。由于河流中段流经中国黄土高原地区,因此夹带了大量的泥沙,所以它也被称为世界上含沙量最多的河流。但是在中国历史上,黄河下游的改道给人类文明带来了巨大的影响。是中华文明最主要的发源地,中国人称其为"母亲河"。每年都会生产差不多十六亿吨泥沙,其中有十二亿吨流入大海,剩下四亿吨长年留在黄河下游,形成冲积平原,有利于种植。

知识点解析

1.归纳中心思想主要有三点要求:

(1)确切,即能准确、恰当地找出文章所反映的思想感情。

(2)完整,即用恰如其分的句子把作者在文章中所反映的主要思想感情不遗漏地 表达出来。

(3)简洁,即在确切、完整的前提下,用最简明扼要的文字来表达。

知识点:中心思想的概括

知识点解析

(1)审题概括法

有些记叙文的题目,标题就十分明确地揭示了文章的中心思想。如《我爱故乡的杨梅》《伟大的友谊》标题点明了中心。我们可以考虑用扩句的方法,在题目的基础上,加上适当的词语,扩展成意思完整的句子,就是文章的中心思想。当然,用这种方法概括中心思想,还要先认真阅读文章的主要内容,然后再仔细考虑题目与中心思想的内在联系。

2.归纳文章中心思想的方法主要有以下几种:

知识点解析

(2)摘句法

在阅读和分析文章时,找出文章中心句,对概括中心有很大的帮助。有的文章在开头和结尾点明中心思想。如《桂林山水》一课,开头就点明了“桂林山水甲天下”这一中心。《一夜的工作》一文结尾一句“他是多么劳苦,多么简朴!”点明了中心思想。有的中心句在文章的中间,有的中心句在文章中反复出现几次。

知识点解析

(3)主要内容概括法

有的文章中心思想往往不是一目了然的。一般记事的记叙文,是在叙述事件的发展过程中反映文章的中心思想的。写人的记叙文是通过主要人物在事件发展过程中的言行来反映文章的中心思想的。这就要求我们首先要认真阅读文章,在阅读的基础上,正确理解和掌握文章的主要内容,然后再进一步推敲,领会作者的写作意图,用自己的语言概括出文章的中心思想。如《卖火柴的小女孩》一文,讲了一个卖火柴的小女孩在大半夜冻死在街头的故事,通篇写了小女孩悲惨的遭遇。同学们读后会产生对小女孩深切的同情,在这基础上,理解到作者写作的目的是为了揭露资本主义社会的罪恶,中心思想也就十分明确了。

知识点解析

【例】在例文中划出表示中心思想的句子。

【讲评】本题要求找原句,比较简单。记叙文往往在结尾部分点明中心,所以这道题的答案很容易找出来,就是“真正的友谊是来之不易的,同学之间真诚的友情才是最可贵、最高尚的。”

【参考答案】真正的友谊是来之不易的,同学之间真诚的友情才是最可贵、最高尚的。

【小练习】

1.写出这篇短文的中心思想。

【讲评】这篇文章的中心思想并没有明确点出来,需要抓住人物的言行来概括。这就要求我们首先要认真阅读文章,在阅读的基础上,正确理解和掌握文章的主要内容,然后再进一步推敲,领会作者的写作意图,用自己的语言概括出文章的中心思想。

知识点解析

【参考答案】文章表现了中国小朋友聪明机智,舍己为人的优秀品质。

中考在线

【例】(江西中考题·《木瓜树的选择》)结合文章最后两个自然段,谈谈你对文章主旨的理解。

考点:中心思想的概括

【讲评】此题考查对文章中心思想的理解。概括文章的中心思想往往要抓住一些关键段落语句:(1)抓住文中直接告诉读者中心意思的语句。(2)抓住开头、结尾中提示中心意思的点题句、关键句,用适当的词语连贯起来。(3)通过结构分析来归纳中心意思。(4)从时代背景入手理解特定时期特定的社会内容所包含的深刻意义。

中考在线

【例】(江西中考题·《木瓜树的选择》)结合文章最后两个自然段,谈谈你对文章主旨的理解。

【参考答案】要点:①要对立美好的理想,追求真善美的生活,相信自己有一天一定可以实现理想。②万一理想实现不了,至少要保持一颗追求上进的心,不能自暴自弃。

中考在线

【实战演练】(益阳中考题·《夜深了,花睡了》)文章写了哪些往事?表达了作者怎样的思想感情?

【讲评】解答这道题首先要分析作者写了哪些事,用恰当的语言概括即可。在此基础体会分析作者的思想感情。

【参考答案】作者回忆了夫妻所度过的艰难岁月,重点写了丈夫为“我”买百合花,反遭自己责骂及丈夫死后上坟等事件。(1分)表达了作者对丈夫深深的爱和追悔莫及的怀念之情。(2分)

课后习题

1.给下列划线字注音或根据拼音写汉字。

屏障( ) 哺育( ) 发扬滋长( )

澎湃( ) wǎn( )转 高山之diān( )

体pò( ) zhuó( )流 一xiè( )万丈

2.根据意思写出相应的词语。

(1)巨大的波浪。( )

(2)辗转。这里指弯弯曲曲地延伸。( )

(3)原指水势浩大,漫无边际。也指声势浩大。( )

(4)喂养,通过教育培养。( )

zhàng

bǔ

zī

pài

宛

巅

魄

浊

泻

狂澜

宛转

浩浩荡荡

哺育

课后习题

3.《黄河大合唱》,1939年作于抗日根据地_________,_________词,________曲,由________个乐章组成。

延安

光未然

4.课文解读。熟读《黄河颂》一诗,回答以下问题。

(1)诗歌中多次出现第二人称“你”,这样写有什么好处?“你”究竟指什么?

________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)诗歌结尾处“像你一样的伟大坚强”出现两次是否重复?为什么?

_____________________________________________________________________________________

冼星海

八

答:第二人称的作用是亲切自然,便于直接抒情,亲切、自然、直抒胸臆。“你”指中华民族和中华民族的精神。

答:否。表达了中华儿女有着坚强不屈、斗争到底的民族精神。

课后习题

答:运用了象征的表现手法和比喻修辞手法。

(3)全诗运用了什么明显的表现手法和修辞方法?

________________________________________________________________________________

第五课

——光未然

黄河颂

作者简介

光未然,男,(1913—2002),原名张光年,在他89年的人生岁月中,经历了颠沛流离、激昂奋进、风华正茂的青年时代,他一生笔耕不辍,每天记日记,他开蒙甚早,并利用一切机会如饥似渴地学习外语、中国古典文学,如诗经、楚辞、古代文论、文字学等,并潜心研究戏剧、音乐,阅读了大量外 国文学名著和社会科学方面的著作。他创作了组诗《黄河大合唱》《五月的鲜花》《屈原》等诗作;在身患多种病痛的晚年,他关心青年作家的创作,并完成了厚重的古典文学研究成果《骈体语译文心雕龙》,之后由上海书店出版社出版,实现了他40年的心愿。1927年在家乡参加第一次国内革命战争,同年加入中国共产主义青年团。这次革命失败后,曾做过商店学徒、书店店员和小学教员。2002年光未然在完成了《张光年文集》的编审工作后,于2002年1月28日在北京辞世,享年89岁。

写作背景

1937年,抗日战争全面爆发后,日本侵略者的铁蹄践踏着华北大地,人民陷入了水深火热之中。疯狂的日本侵略者在中国的土地上残杀着我们的同胞!我们中国人的鲜血洒在黄土地上,血流成河,哀鸿遍野……这时候,全国人民掀起了抗日救亡运动的高潮。

1939年,诗人光未然跟随抗日战士行军到了黄河岸边,感慨不已,于是写下了歌颂黄河母亲的大型组诗《黄河大合唱》,共由八个乐章组成,经冼星海谱曲后风行全国。本文即是第二章。

音乐赏析

同学们,请欣赏时代的歌手诗人光未然,站在高山之巅,代表英勇的儿女,向着黄河唱出的颂歌。

诗歌研读

美读课文,深入情感思考下列问题。

1.本课的题目是《黄河颂》,其中哪个字是关键,也是题眼?____________________________________________________________

2.开头点题后,作者并没有直接去颂而是在描写黄河,如果在文中找一个字来统领,应该是哪个字?____________________________________________________________

答:标题中最关键的字是“颂”。

答:在“望”黄河的惊涛澎湃、磅礴气势的基础上,对黄河进行赞“颂”。

诗歌研读

3.诗歌从哪几个方面来歌颂黄河的?歌词主体部分反复出现“啊!黄河!”起什么作用?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河的历史贡献、地理特征、自然特点;“啊!黄河!”反复出现,把诗歌的主体部分分为三个层次,即黄河是摇篮养育了中华民族,黄河是屏障保卫了中华民族,黄河是臂膀还将激励着中华民族,黄河,是我们的母亲河!象征着我们中华的民族魂!反复的修辞手法的运用,强调了战斗的决心,表达了对民族精神的赞颂,也表达了必胜的信心。由实到虚,环环相扣,逐步深入。

诗歌研读

4.全诗表达了作者怎样的思想感情? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:诗人借歌颂黄河歌颂我们的民族,激发广大中华儿女的民族自豪感与自信心,激励中华儿女像黄河一样伟大坚强,以英勇的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。

歌词精鉴

1.作者在“朗诵词”部分写出了歌颂黄河的原因,从文中勾画出相应语句。______________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河以它英雄的气魄,出现在亚洲原野;它表现出我们民族的精神:伟大而又坚强。

2.文题“黄河颂”,显然,文章的重心——歌词部分是在“颂”,那么作者是从哪两个大的方面颂黄河的?并画出相应起始句。

________________________________________________________________________________________________________________________________

答:一方面是视觉层面上的——有标志性词语“望;”另一方面是情感层面上的——有直接抒情的语言标志“啊,黄河!”

(一)扣住“颂”字整体感知,梳理结构

歌词精鉴

1.齐读“我”站在高山之巅所“望”到的黄河景象,并思考:你感受到作者笔下黄河的自然景观有怎样的特点?_______________________________________________________________

答:磅礴雄浑,恢弘壮观,一泻千里。

2.我们感受到的黄河形象,照应着朗诵词中的哪个词语?

________________________________________________________________

答:英雄气魄。

(二)扣住“英雄气魄”品味第一个层次上的“颂”——望中颂

3.再读望到的黄河的自然景象,思考:具体是哪些词语让我们充分感受到了黄河的“英雄气魄”?

________________________________________________________________

答:奔向;掀起;结成;劈成。

歌词精鉴

4.这些词语有什么特点?_______________________________________________________________

答:拟人化;动词,让黄河化身为一个主动的有力量,有气势的施动者。

5.歌词中作者都选择了和黄河相关的哪些地理特征来写。

______________________________________________________________

答:黄河的色彩、水势(奔腾的气势、汹涌的力度)、走势、形态、长度等。

歌词精鉴

6.把歌词中的描写的黄河的自然地理特性还原成介绍黄河的说明性文章。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河河水呈黄色,从青藏高原越过青、甘两省的崇山峻岭;横跨宁夏、内蒙古的河套平原;奔腾于晋、陕之间的高山深谷之中;破“龙门”而出,在西岳华山脚下调头东去,横穿华北平原,急奔渤海之滨。它流经9个省、区,汇集了40多条主要支流和1000多条溪川,行程5464公里,流域面积达75万多平方公里,是中国第二大河。

歌词精鉴

7.朗读·比较——体会歌词的表现力。总结体会两种文字的特点。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:①说明性文字——客观的介绍,感染力不足。②歌词语言(文学语言)——带着主观的情绪、情感去描写其地理特性,不仅写出黄河的自然特点,而且“扣”住了朗诵词部分提到的“英雄气魄”。生动形象,富有感染力和表现力。同时,语言直观可感,朗朗上口,便于传唱,符合歌词特点。

歌词精鉴

8.散文诗歌中,如何去歌颂某一事物的自然特点(或是抒发对某一自然事物的情感)?

________________________________________________________________________________________________________________________________

答:带着主观情感去描写客观存在。本文是借助一系列的动词,把黄河放在主动的施动者的位置。

9.如何带着主观情感去描写客观存在?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:要能体现作者从自然中感受到的特点。得“扣”住这一特点去选择词语。我们把这一原则称为“扣”字原则。“扣”字原则歌:文字要有表现力,扣字原则定牢记。写作目的是扣点,主观情感选词句。

歌词精鉴

1. “摇篮、屏障、哺育”三个词语是从哪个角度来歌颂黄河的?_______________________________________________________________

答:写出了黄河对中华民族的贡献。

2.由此,黄河展现在我们眼前的不仅“景美”而且“情美”。这三方面的贡献,作者运用了什么修辞手法?

________________________________________________________________

答:摇篮、屏障——比喻;哺育——拟人。

(三)从架构方法入手,品味第二个层次的颂——抒情中颂黄河

歌词精鉴

1.出示“摇篮、屏障、哺育”词语解释,思考:如此比喻拟人的原因。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:摇篮:比喻幼年或青年时代的生活环境或文化、运动等的发源地。

屏障:像屏风那样遮挡着的东西(多指山岭、岛屿等)。

哺育:喂养,通过教育培养。

(1)摇篮——黄河是中华民族的发祥地,中华文化在黄河流域产生、发展、壮大,黄河哺育滋养了世代炎黄子孙。

(2)屏障——黄河对中华民族的保卫作用而言。黄河天险在地理上可作为军事屏障。(提醒学生注意歌词的创作时间1939年,学生可结合抗日战争的具体战事来谈。点到及可,不做深入挖掘。)

(3)哺育——建立在把黄河喻为母亲的基础之上的拟人。把黄河喻为母亲和喻为“摇篮”的依据一样。

(四)理解“象征意象和地理特性”的关系,感悟写作技巧

歌词精鉴

2.总结概括:这些具体意象是如何产生的?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:黄河如此丰富的历史文化和政治内涵都是从其地理特性中衍生出来的,自然地理特性与被赋予的历史、文化,政治内涵有“相近”“相似”点,有了这些“相似”点,其衍生的联想,具体的意象才有依据,其象征的精神才是自然的。也就是得“扣”住地理特点联想符合黄河对于中国重大贡献的意象,自然地理特点是作者选择意象的基础。

3.如此颂扬黄河对于中华民族的贡献,有什么好处?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:这些象征意象让抽象的抒情变得具体可感,生动形象,这些具体的意象使歌词更富有表现力和感染力。

歌词精鉴

4. 《黄河颂》把抽象的抒情具体化采用了什么方法增强语言的表现力感染力的?____________________________________________________________

答:比喻、拟人的修辞手法。我们把这些事物统称为“相似事物”。

“扣”字原则歌

文字要有表现力,扣字原则定牢记。

写作目的是扣点,主观情感选词句。

扣住扣点别放弃,还可抽象化具体。

具体事物可选择,相关相似象征义。

上述自然是基础,否则文章白费力。

歌词精鉴

1.在日本侵略者入侵中国,在民族危亡之时,作者给我们描绘黄河的伟大、坚强,气势磅礴、势不可档的气势仅仅是颂黄河,颂祖国吗?作者还要表达怎样的内涵?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:在日本侵略者入侵中国,在民族危亡之时,以黄河磅礴的力量激励我们中华儿女学习黄河的伟大坚强。

(五)学习40~43句,完善对歌词主旨的理解

2.诗歌借助赞颂黄河了表达了一种什么样的感情?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

答:颂扬祖国的伟大坚强,抒发了中华儿女的民族自豪感与自信心,以及学习黄河精神的决心。

板书设计

知识链接

黄河,是中国北部大河,全长约5464公里,流域面积约752443平方公里。世界第五大长河,中国第二长河。

黄河发源于青海省青藏高原的巴颜喀拉山脉北麓约古宗列盆地的玛曲,呈"几"字形。自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东9个省、市、自治区,最后流入渤海。

黄河中上游以山地为主,中下游以平原、丘陵为主。由于河流中段流经中国黄土高原地区,因此夹带了大量的泥沙,所以它也被称为世界上含沙量最多的河流。但是在中国历史上,黄河下游的改道给人类文明带来了巨大的影响。是中华文明最主要的发源地,中国人称其为"母亲河"。每年都会生产差不多十六亿吨泥沙,其中有十二亿吨流入大海,剩下四亿吨长年留在黄河下游,形成冲积平原,有利于种植。

知识点解析

1.归纳中心思想主要有三点要求:

(1)确切,即能准确、恰当地找出文章所反映的思想感情。

(2)完整,即用恰如其分的句子把作者在文章中所反映的主要思想感情不遗漏地 表达出来。

(3)简洁,即在确切、完整的前提下,用最简明扼要的文字来表达。

知识点:中心思想的概括

知识点解析

(1)审题概括法

有些记叙文的题目,标题就十分明确地揭示了文章的中心思想。如《我爱故乡的杨梅》《伟大的友谊》标题点明了中心。我们可以考虑用扩句的方法,在题目的基础上,加上适当的词语,扩展成意思完整的句子,就是文章的中心思想。当然,用这种方法概括中心思想,还要先认真阅读文章的主要内容,然后再仔细考虑题目与中心思想的内在联系。

2.归纳文章中心思想的方法主要有以下几种:

知识点解析

(2)摘句法

在阅读和分析文章时,找出文章中心句,对概括中心有很大的帮助。有的文章在开头和结尾点明中心思想。如《桂林山水》一课,开头就点明了“桂林山水甲天下”这一中心。《一夜的工作》一文结尾一句“他是多么劳苦,多么简朴!”点明了中心思想。有的中心句在文章的中间,有的中心句在文章中反复出现几次。

知识点解析

(3)主要内容概括法

有的文章中心思想往往不是一目了然的。一般记事的记叙文,是在叙述事件的发展过程中反映文章的中心思想的。写人的记叙文是通过主要人物在事件发展过程中的言行来反映文章的中心思想的。这就要求我们首先要认真阅读文章,在阅读的基础上,正确理解和掌握文章的主要内容,然后再进一步推敲,领会作者的写作意图,用自己的语言概括出文章的中心思想。如《卖火柴的小女孩》一文,讲了一个卖火柴的小女孩在大半夜冻死在街头的故事,通篇写了小女孩悲惨的遭遇。同学们读后会产生对小女孩深切的同情,在这基础上,理解到作者写作的目的是为了揭露资本主义社会的罪恶,中心思想也就十分明确了。

知识点解析

【例】在例文中划出表示中心思想的句子。

【讲评】本题要求找原句,比较简单。记叙文往往在结尾部分点明中心,所以这道题的答案很容易找出来,就是“真正的友谊是来之不易的,同学之间真诚的友情才是最可贵、最高尚的。”

【参考答案】真正的友谊是来之不易的,同学之间真诚的友情才是最可贵、最高尚的。

【小练习】

1.写出这篇短文的中心思想。

【讲评】这篇文章的中心思想并没有明确点出来,需要抓住人物的言行来概括。这就要求我们首先要认真阅读文章,在阅读的基础上,正确理解和掌握文章的主要内容,然后再进一步推敲,领会作者的写作意图,用自己的语言概括出文章的中心思想。

知识点解析

【参考答案】文章表现了中国小朋友聪明机智,舍己为人的优秀品质。

中考在线

【例】(江西中考题·《木瓜树的选择》)结合文章最后两个自然段,谈谈你对文章主旨的理解。

考点:中心思想的概括

【讲评】此题考查对文章中心思想的理解。概括文章的中心思想往往要抓住一些关键段落语句:(1)抓住文中直接告诉读者中心意思的语句。(2)抓住开头、结尾中提示中心意思的点题句、关键句,用适当的词语连贯起来。(3)通过结构分析来归纳中心意思。(4)从时代背景入手理解特定时期特定的社会内容所包含的深刻意义。

中考在线

【例】(江西中考题·《木瓜树的选择》)结合文章最后两个自然段,谈谈你对文章主旨的理解。

【参考答案】要点:①要对立美好的理想,追求真善美的生活,相信自己有一天一定可以实现理想。②万一理想实现不了,至少要保持一颗追求上进的心,不能自暴自弃。

中考在线

【实战演练】(益阳中考题·《夜深了,花睡了》)文章写了哪些往事?表达了作者怎样的思想感情?

【讲评】解答这道题首先要分析作者写了哪些事,用恰当的语言概括即可。在此基础体会分析作者的思想感情。

【参考答案】作者回忆了夫妻所度过的艰难岁月,重点写了丈夫为“我”买百合花,反遭自己责骂及丈夫死后上坟等事件。(1分)表达了作者对丈夫深深的爱和追悔莫及的怀念之情。(2分)

课后习题

1.给下列划线字注音或根据拼音写汉字。

屏障( ) 哺育( ) 发扬滋长( )

澎湃( ) wǎn( )转 高山之diān( )

体pò( ) zhuó( )流 一xiè( )万丈

2.根据意思写出相应的词语。

(1)巨大的波浪。( )

(2)辗转。这里指弯弯曲曲地延伸。( )

(3)原指水势浩大,漫无边际。也指声势浩大。( )

(4)喂养,通过教育培养。( )

zhàng

bǔ

zī

pài

宛

巅

魄

浊

泻

狂澜

宛转

浩浩荡荡

哺育

课后习题

3.《黄河大合唱》,1939年作于抗日根据地_________,_________词,________曲,由________个乐章组成。

延安

光未然

4.课文解读。熟读《黄河颂》一诗,回答以下问题。

(1)诗歌中多次出现第二人称“你”,这样写有什么好处?“你”究竟指什么?

________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)诗歌结尾处“像你一样的伟大坚强”出现两次是否重复?为什么?

_____________________________________________________________________________________

冼星海

八

答:第二人称的作用是亲切自然,便于直接抒情,亲切、自然、直抒胸臆。“你”指中华民族和中华民族的精神。

答:否。表达了中华儿女有着坚强不屈、斗争到底的民族精神。

课后习题

答:运用了象征的表现手法和比喻修辞手法。

(3)全诗运用了什么明显的表现手法和修辞方法?

________________________________________________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读