4.5【教案】语文一轮 语言文字运用 修辞手法的判定和分析

文档属性

| 名称 | 4.5【教案】语文一轮 语言文字运用 修辞手法的判定和分析 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-06 16:41:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

修辞手法的判定和分析

——妙笔生花修辞法,如椽巨笔著华章

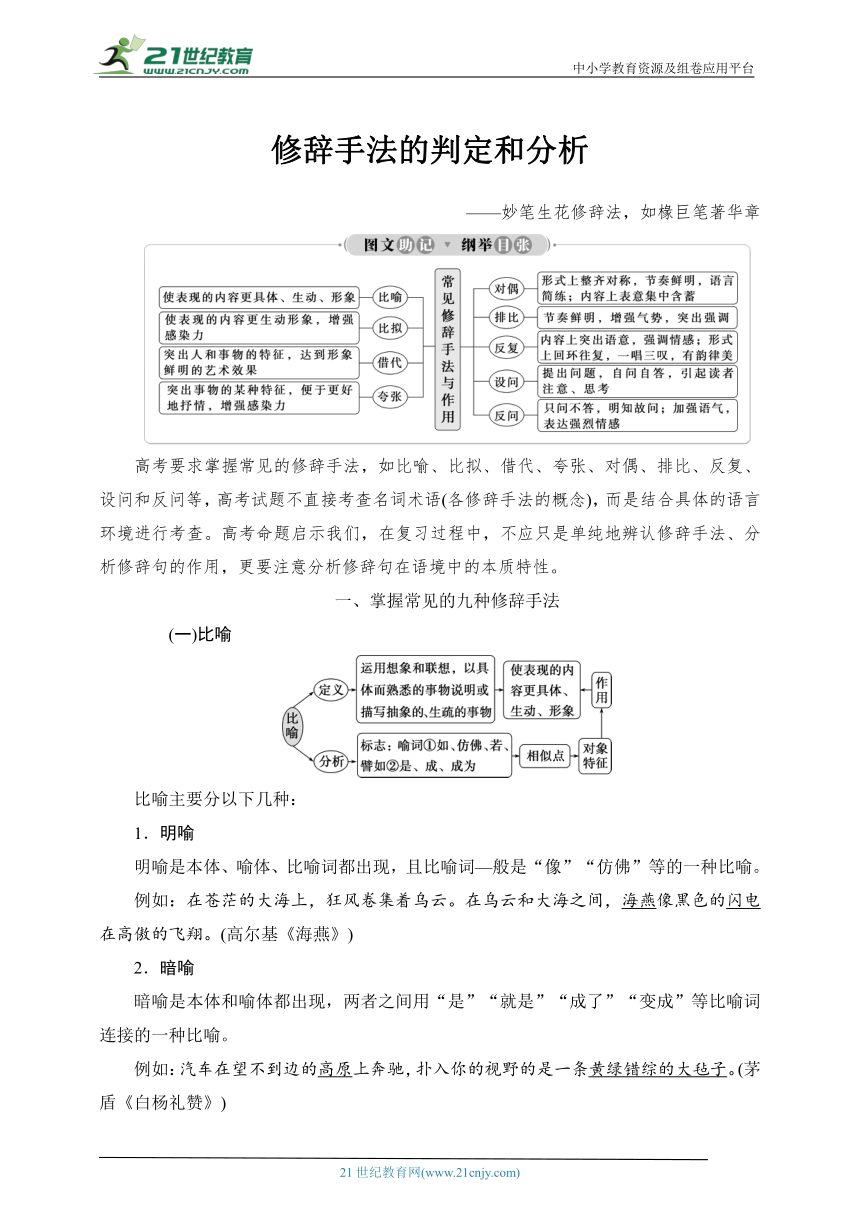

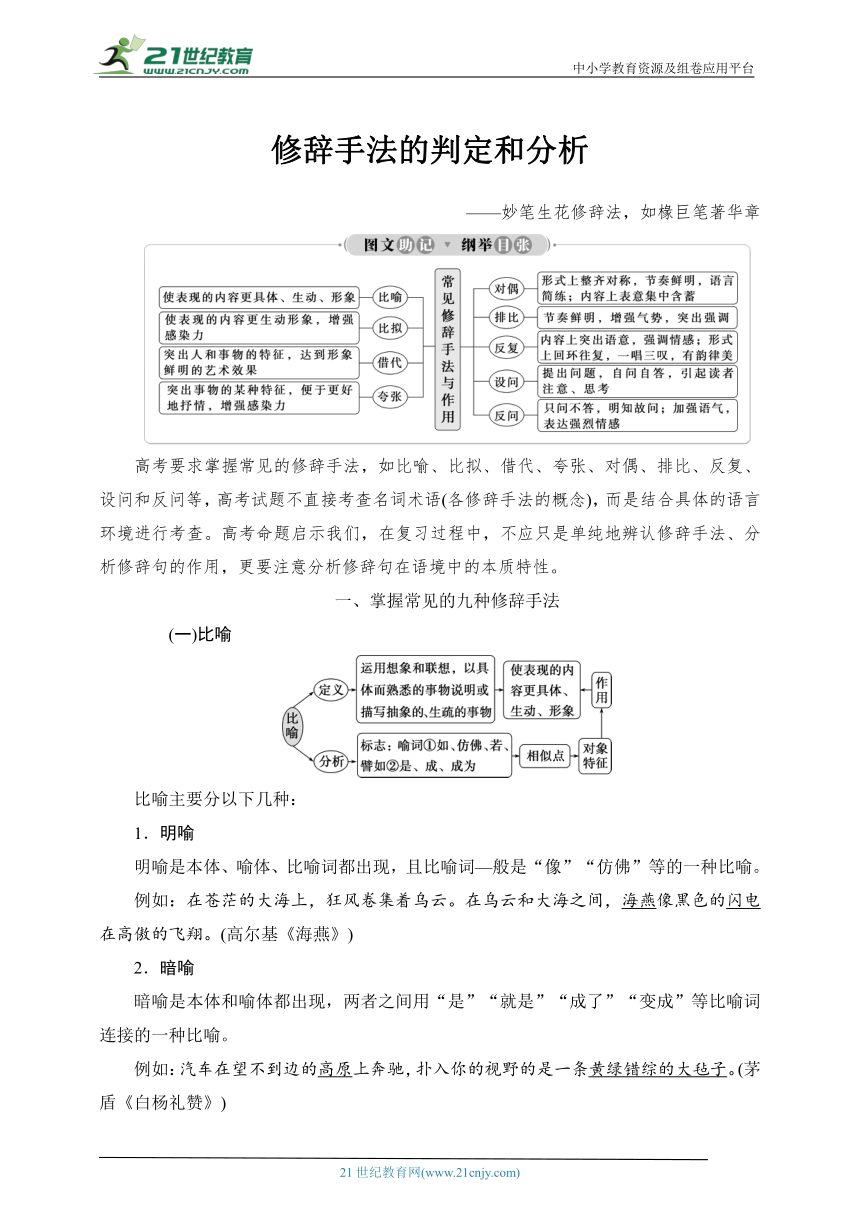

高考要求掌握常见的修辞手法,如比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问和反问等,高考试题不直接考查名词术语(各修辞手法的概念),而是结合具体的语言环境进行考查。高考命题启示我们,在复习过程中,不应只是单纯地辨认修辞手法、分析修辞句的作用,更要注意分析修辞句在语境中的本质特性。

一、掌握常见的九种修辞手法

比喻主要分以下几种:

1.明喻

明喻是本体、喻体、比喻词都出现,且比喻词—般是“像”“仿佛”等的一种比喻。

例如:在苍茫的大海上,狂风卷集着乌云。在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电在高傲的飞翔。(高尔基《海燕》)

2.暗喻

暗喻是本体和喻体都出现,两者之间用“是”“就是”“成了”“变成”等比喻词连接的一种比喻。

例如:汽车在望不到边的高原上奔驰,扑入你的视野的是一条黄绿错综的大毡子。(茅盾《白杨礼赞》)

暗喻还有以下几种变体:

(1)本体和喻体是并列关系。

例如:从喷泉里喷出来的都是水,(正如)从血管里流出来的都是血。

(2)本体和喻体是修饰关系。

例如:我思想感情的潮水在放纵奔流着。

把“思想感情”比作“潮水”。

(3)本体和喻体是注释关系。

例如:我爱北京——祖国的心脏。

3.借喻

借喻是本体、比喻词都不出现,而是借喻体来代替本体的一种比喻。

例如:我似乎打了一个寒噤;我知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(鲁迅《故乡》)

以“厚障壁”比喻“我”和闰土之间形成的精神上的隔膜。

4.博喻

连用几个比喻共同说明一个本体。

例如:耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

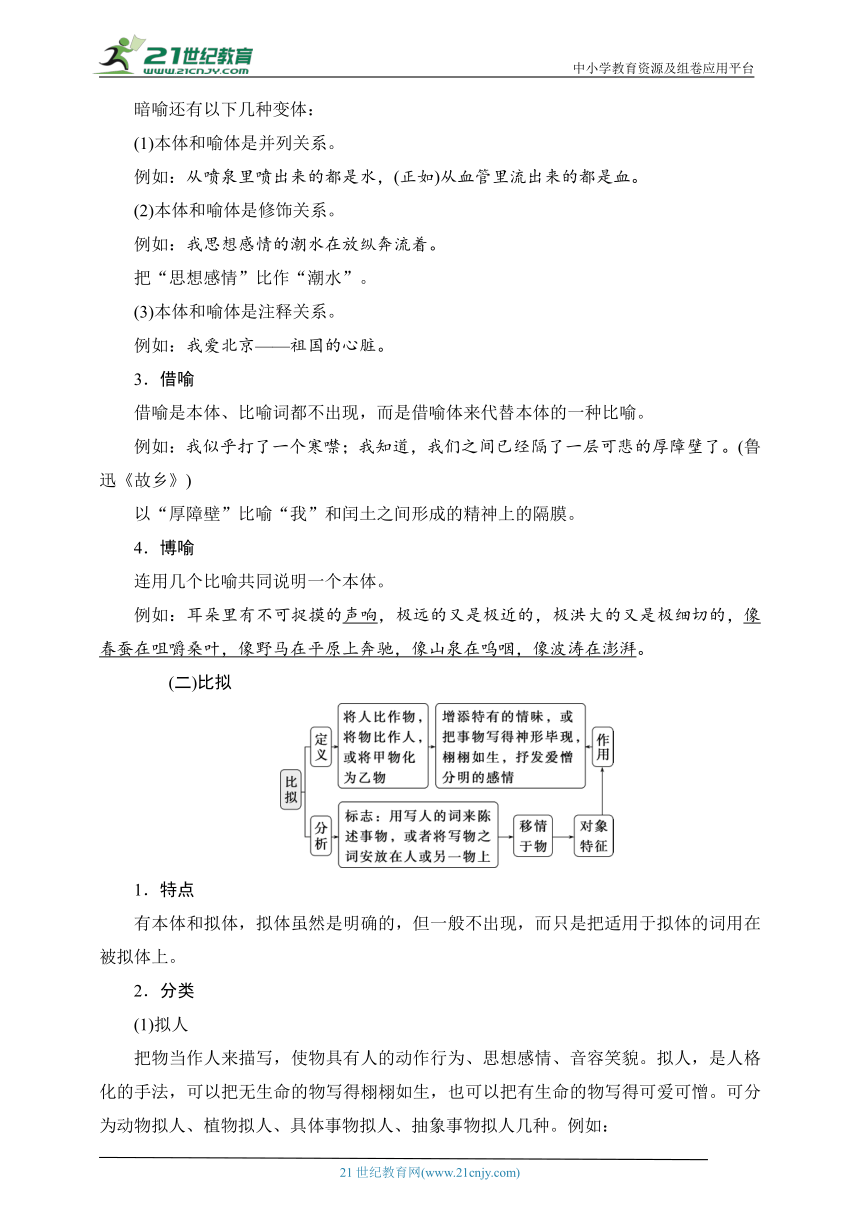

1.特点

有本体和拟体,拟体虽然是明确的,但一般不出现,而只是把适用于拟体的词用在被拟体上。

2.分类

(1)拟人

把物当作人来描写,使物具有人的动作行为、思想感情、音容笑貌。拟人,是人格化的手法,可以把无生命的物写得栩栩如生,也可以把有生命的物写得可爱可憎。可分为动物拟人、植物拟人、具体事物拟人、抽象事物拟人几种。例如:

①待到山花烂漫时,她在丛中笑。

“笑”是写人的动词,用来写花, 拟人。

②这里叫教条主义休息,有些同志却叫它起床。

“休息”“起床”是写人的动词,用来写“教条主义”,拟人。

(2)拟物

赋予人以物的特性,把人当作物来描述或把甲事物当作乙事物来描述。根据被比拟对象的属性,拟物又可分为人物拟物和事物拟物两类。例如:

①指导员讲得真来劲儿,嘎子竖起耳朵听。(以人拟物)

“竖起耳朵”是写兔子的,这里写嘎子听得仔细。

②布鲁诺的思想在自由的人民当中翱翔。(以物拟物)

“翱翔”是写鸟的,这里写思想传播得快。

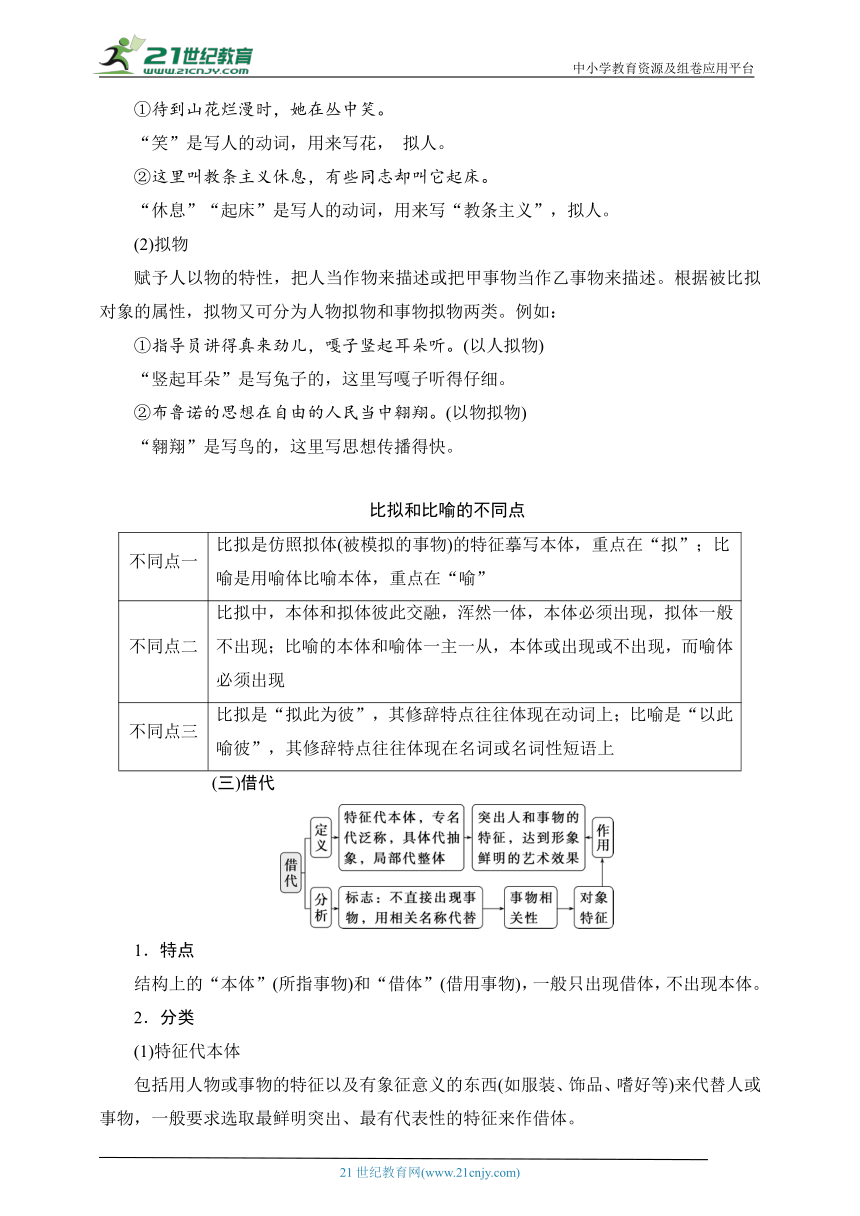

比拟和比喻的不同点

不同点一 比拟是仿照拟体(被模拟的事物)的特征摹写本体,重点在“拟”;比喻是用喻体比喻本体,重点在“喻”

不同点二 比拟中,本体和拟体彼此交融,浑然一体,本体必须出现,拟体一般不出现;比喻的本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现

不同点三 比拟是“拟此为彼”,其修辞特点往往体现在动词上;比喻是“以此喻彼”,其修辞特点往往体现在名词或名词性短语上

1.特点

结构上的“本体”(所指事物)和“借体”(借用事物),一般只出现借体,不出现本体。

2.分类

(1)特征代本体

包括用人物或事物的特征以及有象征意义的东西(如服装、饰品、嗜好等)来代替人或事物,一般要求选取最鲜明突出、最有代表性的特征来作借体。

例如:谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不是冤枉?

“三道头”指当时上海租界里的外国警察头目,因为他们的臂章上有三条人字形的标志,所以叫他们“三道头”,含厌恶、鄙视的意味。

(2)专名代泛称

例如:我们的时代需要千千万万个雷锋。

“雷锋”是一个人的名字,在上述语境中成了一类人的名称。

(3)处所代本体

包括以人的处所,人的出生地、任职地,物品的产地等代替人或事物。

例如:“两杯龙井”,景先吩咐完,随即付了钞。

“龙井”代“龙井茶”,“龙井”是这种茶的产地。

(4)部分代整体

例如:吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

“眉”代“头”。

(5)具体代抽象

例如:尽管战争近在咫尺,然而这儿却没有一点儿火药味,倒是夜夜艳歌,日日浪舞。

“火药味”代“战争气氛”,“艳歌”“浪舞”代太平景象。

(6)结果代原因

例如:大家都为你捏着一把汗。

“捏着一把汗”是“紧张、担心”的结果,用此来代担心。

(7)以材料、工具代事物

以制造该事物所用的原料、材料、工具等代替事物。

例如:住房的事是笔杆子们要那样吹,与周志允同志本人无关。

“笔杆子”是写文章的人最主要、最有代表性的工具,用来代文人、作者、记者等。

借代与借喻的异同点

相同点 它们都用一事物代替另一事物,事物本体不出现

不同点 借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,只代不喻;借喻的作用是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代

构成借代的基础是事物的相关性,即要求借体和本体有某种关系;构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体在某些方面有相似性

借喻可改为明喻或暗喻,而借代不能

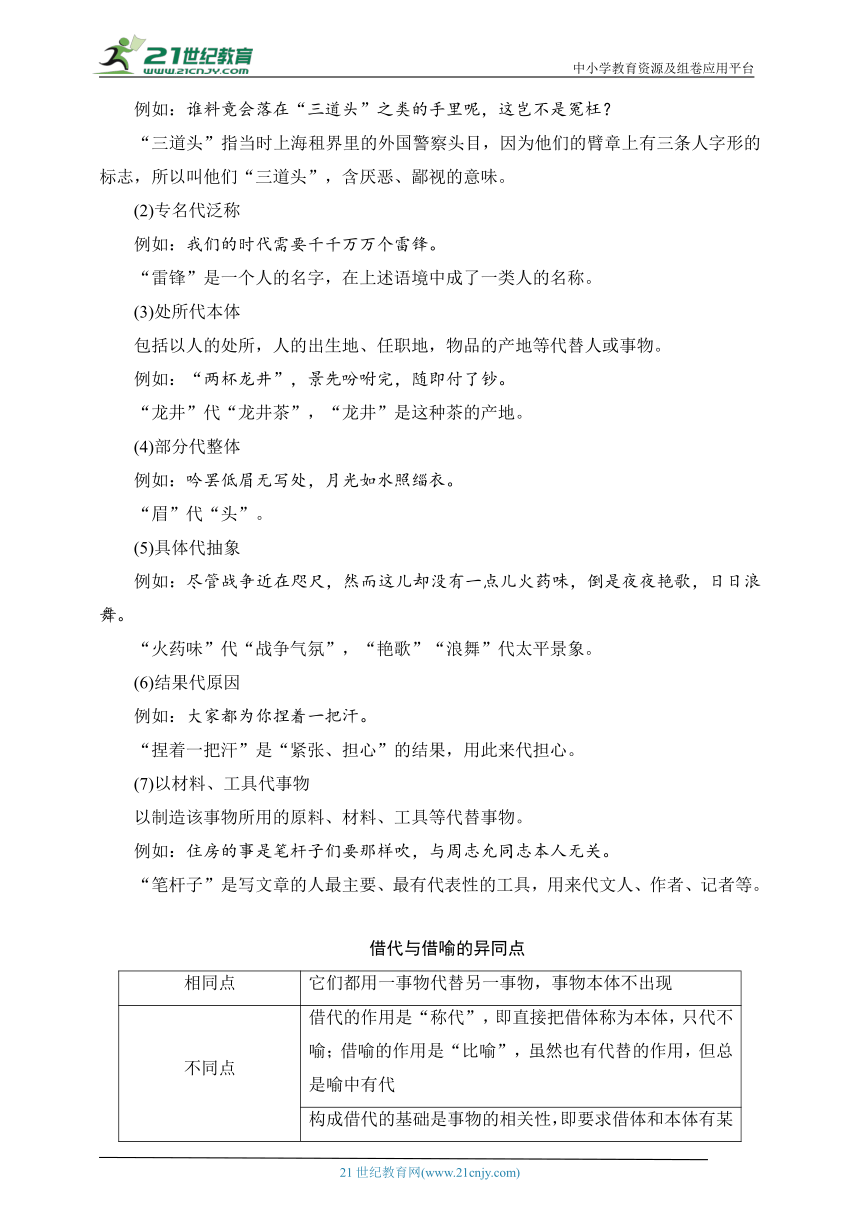

1.特点

夸张的基础是真实性,被夸张的事物不是真如此,而是经过作者的加工处理。

2.分类

(1)扩大夸张

把事物的形象、数量、特征或作用等,用夸张的语言尽量往高、多、强、大等方面说。

例如:白发三千丈,缘愁似个长。

(2)缩小夸张

把事物的形象、数量、特征或作用等,用夸张的语言尽量往低、少、弱、小等方面说。

例如:天是那样蓝,几乎是透明的,月亮离山顶,似乎不过几尺……

(3)超前夸张

把在时间上后发生的事物或行为说成先发生,或者说成同另一先发生的事物或行为同时发生。

例如:他酒没沾唇,心早就醉了。

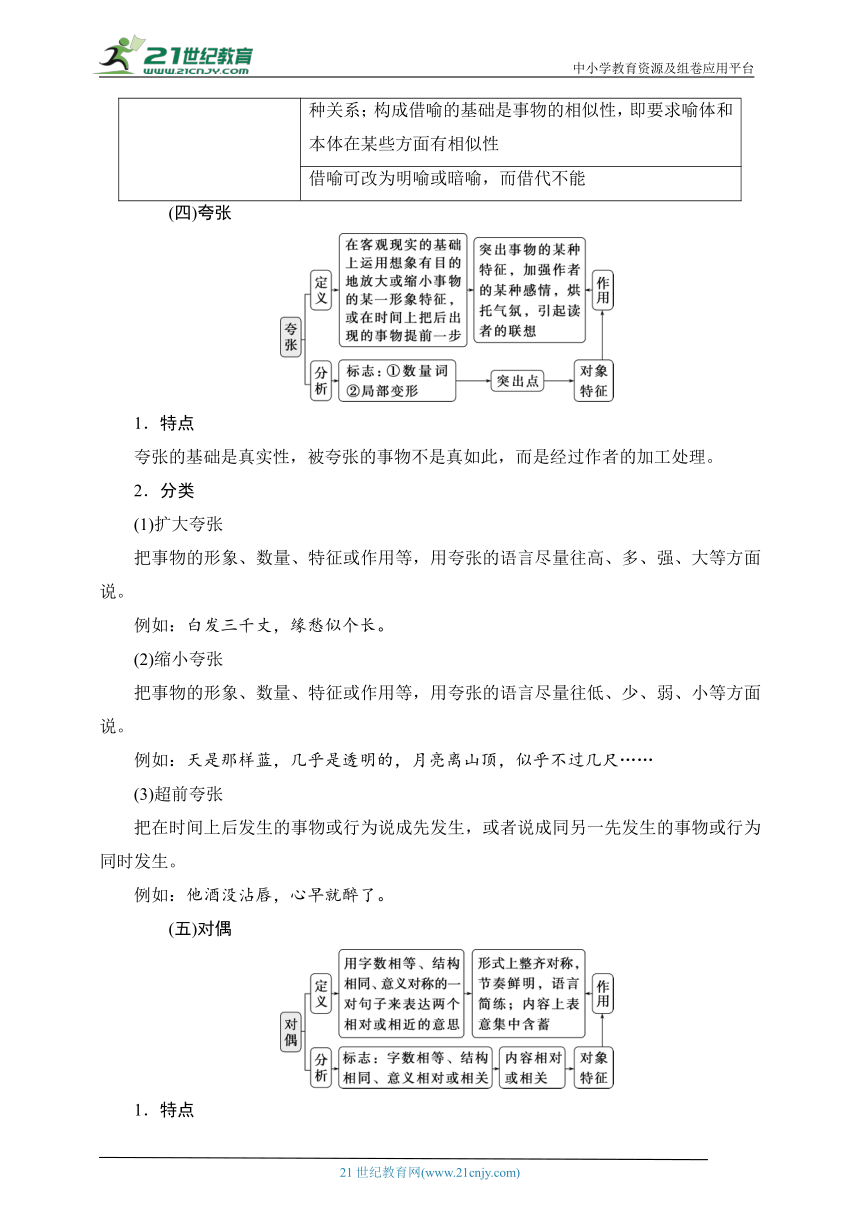

1.特点

从形式上看,组成对偶的两个句子必须字数相等,语法结构相同或相似,词性、平仄相对;从内容上看,对偶句表达的是相关或相对的内容。

2.分类

从形式上可分为严对和宽对。

(1)严对

就是严格的对偶(也叫对仗)。“严”表现在三个方面:语音方面不仅要求音节相等,而且要平仄相对;词汇方面,要求上下联不能出现相同的词,且对应的词在意义上要有一定的联系;语法方面,要求对应的词词性相当,语法结构必须相同。

例如:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

(2)宽对

与“严对”相对,在形式上不需像“严对”那样严格,语法结构大致相同即可;不必讲究平仄和词性,字面上也可出现个别词的重复。

例如:权力使人昏迷了,叫人发狂了。

对偶与对比的不同点

不同点一 对偶的基本特点是“对称”,对比的基本特点是“对立”

不同点二 对偶主要是从结构形式上说的,它要求结构相称,字数相等;对比是从意义上说的,它要求意义相反,而不管结构形式如何

不同点三 对偶里的“反对”(如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”),就意义上说是对比,就形式上说是对偶,这是修辞手法的兼类现象

1.特点

形式上,构成排比的语句至少要有三项,而且结构相似;内容上,构成排比的各项在语意上是相同或相关的。

2.分类

(1)短语排比

以短语形式组成的排比,充当句子的某一成分。

例如:延安的歌声……它是黑夜中的火把,雪天里的煤炭,大旱后的甘霖。

(2)分句排比

即一个复句的各个分句构成排比。

例如:他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广。

(3)单句排比

由几个句子构成的排比。

例如:天太大。海太阔。人太老。游泳的姿势和动作太单一。胆子和力气太小。舌苔太厚……(王蒙《海的梦》)

(4)段落排比

由三个或三个以上结构相似、内容相近的段落组成,段落的开头和结尾常用相同的句子提领、收束。

反复的种类主要有:

(1)连续反复

中间无其他词语间隔。

例如:沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(2)间隔反复

中间有其他词语间隔。

例如:好个“友邦人士”!日本帝国主义的兵队强占了辽吉,炮轰机关,他们不惊诧;阻断铁路,追炸客车,捕禁官吏,枪毙人民,他们不惊诧……

特点:

(1)设问的部分一般包括自问、他问或自拟他问;

(2)设问后面的答案包括自答、他答或自拟他答。

1.特点

从反面提问,以疑问的形式表达确定的意义,答案已由句子本身阐明。

2.分类

(1)以否定的形式表示肯定的内容。例如:

①人被压迫了,为什么不斗争?

②你不觉得我们的战士是可爱的吗?你不为我们的祖国有这样的英雄而感到自豪吗?

③啊,黄继光、刘胡兰……不都是党亲手培育的用共产主义的甘霖灌溉出来的鲜花吗?

(2)以肯定的形式表示否定的内容。例如:

①嘴里天天说“唤起民众”,民众起来了又害怕得要死,这和叶公好龙有什么两样?

②人同此心,心同此理,凡属黄帝子孙,谁愿成为民族的千古罪人?

设问与反问的区别

不同点一 内容结构不同。设问多是自问自答,答案就在问句的后面;反问多是问而不答,人们可以从问句本身找出答案

不同点二 表现形式不同。设问本身不表示肯定、否定,一般是紧接着问句摆出答案;反问则明确表示肯定或否定,不是用肯定句表示否定内容,就是用否定句表示肯定内容

不同点三 修辞作用不同。设问主要是提醒注意,引人思考,有针对性和启发性;反问则主要是加强语气,抒发强烈的感情,增强文章的说服力和感染力

二、修辞手法题的解题“三技巧”

熟练掌握各种修辞手法,理解其特征及作用、效果,不能只停留在对其概念的理解上,还要在具体的语境中综合判断,深度分析,全面赏析。这也正是高考修辞题所要求的。

1.易混组合,仔细辨析

高考命题者往往把易混易错的修辞手法组合在一起放在语段中设置“陷阱”,如比喻与比拟的混淆、借代与借喻的混淆。这时需要结合平时掌握的这些易混手法的辨析知识在语段中仔细揣摩,反复辨析。另外,对于一些综合运用修辞手法的句子要综合分析,不可“定于一格”。

2.结合语境,深度理解

从2020年新高考试卷的比喻题型看,高考还是把修辞手法放在一个语段中深度理解,如考查比喻,在题干明确是比喻的前提下要求分析其本体与喻体分别是什么,相似点是什么,有什么作用。对此,我们不能满足于使用了什么修辞手法,应深入思考其特征是什么,在特定的语段中起到什么作用,应该培养自己的这种深刻思维,深入思考这种修辞手法在语段中是如何运用的。

3.理解赏析,抓住要点

要点有两个:一是其自身特点、特性的分析,如比喻,把什么比作什么;借代,用什么代指什么;反复,反复的是哪个词语、哪个成分,是连续性还是间隔性的。

二是表达效果的分析,分析时要把该修辞手法的自身效果与在语段中的实际效果结合起来。

【跟踪训练】

1.下列对文中使用的修辞手法的判断,正确的一项是( )

秋天是红色的季节,现在的院子正是这种色彩。远处看,柿子树和枫树的叶子着了红装。柿子树的叶片本就厚实,这时红得像浸过红颜料的布头,裹着黄柿子,露出一脸的憨厚;枫树,正庆幸这是他们一年中最露脸的时刻,不管是元宝枫还是鸡爪枫,都尽力伸展开他们的尖叶,鲜红欲滴。走近看,那爬山虎的蔓也着了红装,爬山虎的蔓本是怯怯地匍匐在墙角、墙头,用它的墨绿去勾线填缝,而这时它的蔓却喷出耀眼的红光,一时墙头便舞着蜿蜒的红飘带,墙角则像是被谁刚泼了一桶红油漆,而高楼整面的山墙,则满墙鲜艳,火辣辣地呼喊着大地上所有的浪漫。

A.比拟、夸张、互文 B.比拟、比喻、夸张

C.比喻、借代、夸张 D.比喻、互文、借代

2.(2022·福建高三质检)下列各项中,和画横线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

带着海腥味的风吹来,暖洋洋的,有一股独特的清新气息。海鸥的鸣叫声透着喜气;跳跳鱼在浅海滩欢呼雀跃,迎接着书院的春天;蛏子张开嘴巴,在春水中吐着泡泡;螃蜞在海滩上爬来爬去,也出来感受春日的阳光。

A.既见复关,载笑载言。

B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

3.请从修辞手法的角度,对末句作简要赏析。

纵观元散曲由生到灭的全过程,关汉卿确实是一个举足轻重的人物。他在元初顺应了下层知识分子独特的心理和生活要求,在世俗生活中扬起散曲之波,形成了一股强烈的思想文化力量,使之延伸到了清初。关曲中适时而动的哲学观念符合历史的潮流,对中国文化的多样化发展有着不可磨灭的贡献。不论在思想内容还是艺术形式上,我们拿许多元代、明代作家散曲作品与现存关氏作品加以对比,就会发现,关曲是整个散曲发展的“遗传基因”。

答:

4.请对文中画横线的句子所用主要修辞手法进行赏析。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫,去豆腥气。不可久烫,久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头,芽叶未舒,颜色紫赤,嗅之香气扑鼻,入开水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴。一箸入口,三春不忘。香椿头只卖得数日,过此则叶绿梗硬,香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语:“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。

答:

5.排比具有整齐性。请据此对文中画横线的句子所用的排比手法进行简要分析。

一位司机小哥自豪地跟我说:“我们村子里的井水又回来了,像我们小时候一样,又清,又亮,又旺,仔细尝尝,还真是有一点甜丝丝呢。现在每天都有城里人,大早起来背两个大可乐瓶子,赶到我们村里取水,说是专门烧茶吃,味道好极了……”

我就问:“前些年水没了吗?去哪儿啦?”

“就是没了呀!井底都能看到了,干秃秃的去哪里了我不知道,也许是回到天上去了吧?现在,它们可能看到我们的环境治理好了,就又回来了!老师你是没看见,那井水真旺呢,打了又冒,冒了又打,又可以像过去一样把两只西瓜吊下去泡,下班回来切一个,哎哟那叫甜,一下子就窜到肺里面了。用那井水浇地,番茄都更红,青菜都更绿,萝卜都更脆呢……”

答:

参考答案

1解析:选B。本段中,“红得像浸过红颜料的布头”“墙头便舞着蜿蜒的红飘带,墙角则像是被谁刚泼了一桶红油漆”等使用了比喻的修辞手法;“裹着黄柿子,露出一脸的憨厚”“爬山虎的蔓本是怯怯地匍匐在墙角、墙头”等使用了比拟的修辞手法;“满墙鲜艳,火辣辣地呼喊着大地上所有的浪漫”使用了夸张的修辞手法。本段中没有使用互文、借代的修辞手法。故选B项。

2解析:选D。画横线句运用了拟人的修辞手法。A.“复关”借代氓;B.夸张;C.“管弦”为借代;D.以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟亦惊心。

3答案:运用了比喻(暗喻)的修辞手法。将关曲比作散曲发展的“遗传基因”,强调了关曲在整个散曲发展过程中的重要奠基作用与深远影响力。

4答案:此处运用夸张手法。“三春”一词在时间上夸张延长,写出了对香椿拌豆腐的香味的久久不忘,突出了作者对香椿拌豆腐的喜爱之情。

5答案:每个分句都使用了“都更……”的句式,句式整齐,语气强烈,更鲜明地表达出“井水”的作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

修辞手法的判定和分析

——妙笔生花修辞法,如椽巨笔著华章

高考要求掌握常见的修辞手法,如比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问和反问等,高考试题不直接考查名词术语(各修辞手法的概念),而是结合具体的语言环境进行考查。高考命题启示我们,在复习过程中,不应只是单纯地辨认修辞手法、分析修辞句的作用,更要注意分析修辞句在语境中的本质特性。

一、掌握常见的九种修辞手法

比喻主要分以下几种:

1.明喻

明喻是本体、喻体、比喻词都出现,且比喻词—般是“像”“仿佛”等的一种比喻。

例如:在苍茫的大海上,狂风卷集着乌云。在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电在高傲的飞翔。(高尔基《海燕》)

2.暗喻

暗喻是本体和喻体都出现,两者之间用“是”“就是”“成了”“变成”等比喻词连接的一种比喻。

例如:汽车在望不到边的高原上奔驰,扑入你的视野的是一条黄绿错综的大毡子。(茅盾《白杨礼赞》)

暗喻还有以下几种变体:

(1)本体和喻体是并列关系。

例如:从喷泉里喷出来的都是水,(正如)从血管里流出来的都是血。

(2)本体和喻体是修饰关系。

例如:我思想感情的潮水在放纵奔流着。

把“思想感情”比作“潮水”。

(3)本体和喻体是注释关系。

例如:我爱北京——祖国的心脏。

3.借喻

借喻是本体、比喻词都不出现,而是借喻体来代替本体的一种比喻。

例如:我似乎打了一个寒噤;我知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(鲁迅《故乡》)

以“厚障壁”比喻“我”和闰土之间形成的精神上的隔膜。

4.博喻

连用几个比喻共同说明一个本体。

例如:耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

1.特点

有本体和拟体,拟体虽然是明确的,但一般不出现,而只是把适用于拟体的词用在被拟体上。

2.分类

(1)拟人

把物当作人来描写,使物具有人的动作行为、思想感情、音容笑貌。拟人,是人格化的手法,可以把无生命的物写得栩栩如生,也可以把有生命的物写得可爱可憎。可分为动物拟人、植物拟人、具体事物拟人、抽象事物拟人几种。例如:

①待到山花烂漫时,她在丛中笑。

“笑”是写人的动词,用来写花, 拟人。

②这里叫教条主义休息,有些同志却叫它起床。

“休息”“起床”是写人的动词,用来写“教条主义”,拟人。

(2)拟物

赋予人以物的特性,把人当作物来描述或把甲事物当作乙事物来描述。根据被比拟对象的属性,拟物又可分为人物拟物和事物拟物两类。例如:

①指导员讲得真来劲儿,嘎子竖起耳朵听。(以人拟物)

“竖起耳朵”是写兔子的,这里写嘎子听得仔细。

②布鲁诺的思想在自由的人民当中翱翔。(以物拟物)

“翱翔”是写鸟的,这里写思想传播得快。

比拟和比喻的不同点

不同点一 比拟是仿照拟体(被模拟的事物)的特征摹写本体,重点在“拟”;比喻是用喻体比喻本体,重点在“喻”

不同点二 比拟中,本体和拟体彼此交融,浑然一体,本体必须出现,拟体一般不出现;比喻的本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现

不同点三 比拟是“拟此为彼”,其修辞特点往往体现在动词上;比喻是“以此喻彼”,其修辞特点往往体现在名词或名词性短语上

1.特点

结构上的“本体”(所指事物)和“借体”(借用事物),一般只出现借体,不出现本体。

2.分类

(1)特征代本体

包括用人物或事物的特征以及有象征意义的东西(如服装、饰品、嗜好等)来代替人或事物,一般要求选取最鲜明突出、最有代表性的特征来作借体。

例如:谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不是冤枉?

“三道头”指当时上海租界里的外国警察头目,因为他们的臂章上有三条人字形的标志,所以叫他们“三道头”,含厌恶、鄙视的意味。

(2)专名代泛称

例如:我们的时代需要千千万万个雷锋。

“雷锋”是一个人的名字,在上述语境中成了一类人的名称。

(3)处所代本体

包括以人的处所,人的出生地、任职地,物品的产地等代替人或事物。

例如:“两杯龙井”,景先吩咐完,随即付了钞。

“龙井”代“龙井茶”,“龙井”是这种茶的产地。

(4)部分代整体

例如:吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

“眉”代“头”。

(5)具体代抽象

例如:尽管战争近在咫尺,然而这儿却没有一点儿火药味,倒是夜夜艳歌,日日浪舞。

“火药味”代“战争气氛”,“艳歌”“浪舞”代太平景象。

(6)结果代原因

例如:大家都为你捏着一把汗。

“捏着一把汗”是“紧张、担心”的结果,用此来代担心。

(7)以材料、工具代事物

以制造该事物所用的原料、材料、工具等代替事物。

例如:住房的事是笔杆子们要那样吹,与周志允同志本人无关。

“笔杆子”是写文章的人最主要、最有代表性的工具,用来代文人、作者、记者等。

借代与借喻的异同点

相同点 它们都用一事物代替另一事物,事物本体不出现

不同点 借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,只代不喻;借喻的作用是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代

构成借代的基础是事物的相关性,即要求借体和本体有某种关系;构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体在某些方面有相似性

借喻可改为明喻或暗喻,而借代不能

1.特点

夸张的基础是真实性,被夸张的事物不是真如此,而是经过作者的加工处理。

2.分类

(1)扩大夸张

把事物的形象、数量、特征或作用等,用夸张的语言尽量往高、多、强、大等方面说。

例如:白发三千丈,缘愁似个长。

(2)缩小夸张

把事物的形象、数量、特征或作用等,用夸张的语言尽量往低、少、弱、小等方面说。

例如:天是那样蓝,几乎是透明的,月亮离山顶,似乎不过几尺……

(3)超前夸张

把在时间上后发生的事物或行为说成先发生,或者说成同另一先发生的事物或行为同时发生。

例如:他酒没沾唇,心早就醉了。

1.特点

从形式上看,组成对偶的两个句子必须字数相等,语法结构相同或相似,词性、平仄相对;从内容上看,对偶句表达的是相关或相对的内容。

2.分类

从形式上可分为严对和宽对。

(1)严对

就是严格的对偶(也叫对仗)。“严”表现在三个方面:语音方面不仅要求音节相等,而且要平仄相对;词汇方面,要求上下联不能出现相同的词,且对应的词在意义上要有一定的联系;语法方面,要求对应的词词性相当,语法结构必须相同。

例如:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

(2)宽对

与“严对”相对,在形式上不需像“严对”那样严格,语法结构大致相同即可;不必讲究平仄和词性,字面上也可出现个别词的重复。

例如:权力使人昏迷了,叫人发狂了。

对偶与对比的不同点

不同点一 对偶的基本特点是“对称”,对比的基本特点是“对立”

不同点二 对偶主要是从结构形式上说的,它要求结构相称,字数相等;对比是从意义上说的,它要求意义相反,而不管结构形式如何

不同点三 对偶里的“反对”(如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”),就意义上说是对比,就形式上说是对偶,这是修辞手法的兼类现象

1.特点

形式上,构成排比的语句至少要有三项,而且结构相似;内容上,构成排比的各项在语意上是相同或相关的。

2.分类

(1)短语排比

以短语形式组成的排比,充当句子的某一成分。

例如:延安的歌声……它是黑夜中的火把,雪天里的煤炭,大旱后的甘霖。

(2)分句排比

即一个复句的各个分句构成排比。

例如:他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广。

(3)单句排比

由几个句子构成的排比。

例如:天太大。海太阔。人太老。游泳的姿势和动作太单一。胆子和力气太小。舌苔太厚……(王蒙《海的梦》)

(4)段落排比

由三个或三个以上结构相似、内容相近的段落组成,段落的开头和结尾常用相同的句子提领、收束。

反复的种类主要有:

(1)连续反复

中间无其他词语间隔。

例如:沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(2)间隔反复

中间有其他词语间隔。

例如:好个“友邦人士”!日本帝国主义的兵队强占了辽吉,炮轰机关,他们不惊诧;阻断铁路,追炸客车,捕禁官吏,枪毙人民,他们不惊诧……

特点:

(1)设问的部分一般包括自问、他问或自拟他问;

(2)设问后面的答案包括自答、他答或自拟他答。

1.特点

从反面提问,以疑问的形式表达确定的意义,答案已由句子本身阐明。

2.分类

(1)以否定的形式表示肯定的内容。例如:

①人被压迫了,为什么不斗争?

②你不觉得我们的战士是可爱的吗?你不为我们的祖国有这样的英雄而感到自豪吗?

③啊,黄继光、刘胡兰……不都是党亲手培育的用共产主义的甘霖灌溉出来的鲜花吗?

(2)以肯定的形式表示否定的内容。例如:

①嘴里天天说“唤起民众”,民众起来了又害怕得要死,这和叶公好龙有什么两样?

②人同此心,心同此理,凡属黄帝子孙,谁愿成为民族的千古罪人?

设问与反问的区别

不同点一 内容结构不同。设问多是自问自答,答案就在问句的后面;反问多是问而不答,人们可以从问句本身找出答案

不同点二 表现形式不同。设问本身不表示肯定、否定,一般是紧接着问句摆出答案;反问则明确表示肯定或否定,不是用肯定句表示否定内容,就是用否定句表示肯定内容

不同点三 修辞作用不同。设问主要是提醒注意,引人思考,有针对性和启发性;反问则主要是加强语气,抒发强烈的感情,增强文章的说服力和感染力

二、修辞手法题的解题“三技巧”

熟练掌握各种修辞手法,理解其特征及作用、效果,不能只停留在对其概念的理解上,还要在具体的语境中综合判断,深度分析,全面赏析。这也正是高考修辞题所要求的。

1.易混组合,仔细辨析

高考命题者往往把易混易错的修辞手法组合在一起放在语段中设置“陷阱”,如比喻与比拟的混淆、借代与借喻的混淆。这时需要结合平时掌握的这些易混手法的辨析知识在语段中仔细揣摩,反复辨析。另外,对于一些综合运用修辞手法的句子要综合分析,不可“定于一格”。

2.结合语境,深度理解

从2020年新高考试卷的比喻题型看,高考还是把修辞手法放在一个语段中深度理解,如考查比喻,在题干明确是比喻的前提下要求分析其本体与喻体分别是什么,相似点是什么,有什么作用。对此,我们不能满足于使用了什么修辞手法,应深入思考其特征是什么,在特定的语段中起到什么作用,应该培养自己的这种深刻思维,深入思考这种修辞手法在语段中是如何运用的。

3.理解赏析,抓住要点

要点有两个:一是其自身特点、特性的分析,如比喻,把什么比作什么;借代,用什么代指什么;反复,反复的是哪个词语、哪个成分,是连续性还是间隔性的。

二是表达效果的分析,分析时要把该修辞手法的自身效果与在语段中的实际效果结合起来。

【跟踪训练】

1.下列对文中使用的修辞手法的判断,正确的一项是( )

秋天是红色的季节,现在的院子正是这种色彩。远处看,柿子树和枫树的叶子着了红装。柿子树的叶片本就厚实,这时红得像浸过红颜料的布头,裹着黄柿子,露出一脸的憨厚;枫树,正庆幸这是他们一年中最露脸的时刻,不管是元宝枫还是鸡爪枫,都尽力伸展开他们的尖叶,鲜红欲滴。走近看,那爬山虎的蔓也着了红装,爬山虎的蔓本是怯怯地匍匐在墙角、墙头,用它的墨绿去勾线填缝,而这时它的蔓却喷出耀眼的红光,一时墙头便舞着蜿蜒的红飘带,墙角则像是被谁刚泼了一桶红油漆,而高楼整面的山墙,则满墙鲜艳,火辣辣地呼喊着大地上所有的浪漫。

A.比拟、夸张、互文 B.比拟、比喻、夸张

C.比喻、借代、夸张 D.比喻、互文、借代

2.(2022·福建高三质检)下列各项中,和画横线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

带着海腥味的风吹来,暖洋洋的,有一股独特的清新气息。海鸥的鸣叫声透着喜气;跳跳鱼在浅海滩欢呼雀跃,迎接着书院的春天;蛏子张开嘴巴,在春水中吐着泡泡;螃蜞在海滩上爬来爬去,也出来感受春日的阳光。

A.既见复关,载笑载言。

B.钉头磷磷,多于在庾之粟粒。

C.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

3.请从修辞手法的角度,对末句作简要赏析。

纵观元散曲由生到灭的全过程,关汉卿确实是一个举足轻重的人物。他在元初顺应了下层知识分子独特的心理和生活要求,在世俗生活中扬起散曲之波,形成了一股强烈的思想文化力量,使之延伸到了清初。关曲中适时而动的哲学观念符合历史的潮流,对中国文化的多样化发展有着不可磨灭的贡献。不论在思想内容还是艺术形式上,我们拿许多元代、明代作家散曲作品与现存关氏作品加以对比,就会发现,关曲是整个散曲发展的“遗传基因”。

答:

4.请对文中画横线的句子所用主要修辞手法进行赏析。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫,去豆腥气。不可久烫,久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头,芽叶未舒,颜色紫赤,嗅之香气扑鼻,入开水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴。一箸入口,三春不忘。香椿头只卖得数日,过此则叶绿梗硬,香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语:“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。

答:

5.排比具有整齐性。请据此对文中画横线的句子所用的排比手法进行简要分析。

一位司机小哥自豪地跟我说:“我们村子里的井水又回来了,像我们小时候一样,又清,又亮,又旺,仔细尝尝,还真是有一点甜丝丝呢。现在每天都有城里人,大早起来背两个大可乐瓶子,赶到我们村里取水,说是专门烧茶吃,味道好极了……”

我就问:“前些年水没了吗?去哪儿啦?”

“就是没了呀!井底都能看到了,干秃秃的去哪里了我不知道,也许是回到天上去了吧?现在,它们可能看到我们的环境治理好了,就又回来了!老师你是没看见,那井水真旺呢,打了又冒,冒了又打,又可以像过去一样把两只西瓜吊下去泡,下班回来切一个,哎哟那叫甜,一下子就窜到肺里面了。用那井水浇地,番茄都更红,青菜都更绿,萝卜都更脆呢……”

答:

参考答案

1解析:选B。本段中,“红得像浸过红颜料的布头”“墙头便舞着蜿蜒的红飘带,墙角则像是被谁刚泼了一桶红油漆”等使用了比喻的修辞手法;“裹着黄柿子,露出一脸的憨厚”“爬山虎的蔓本是怯怯地匍匐在墙角、墙头”等使用了比拟的修辞手法;“满墙鲜艳,火辣辣地呼喊着大地上所有的浪漫”使用了夸张的修辞手法。本段中没有使用互文、借代的修辞手法。故选B项。

2解析:选D。画横线句运用了拟人的修辞手法。A.“复关”借代氓;B.夸张;C.“管弦”为借代;D.以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟亦惊心。

3答案:运用了比喻(暗喻)的修辞手法。将关曲比作散曲发展的“遗传基因”,强调了关曲在整个散曲发展过程中的重要奠基作用与深远影响力。

4答案:此处运用夸张手法。“三春”一词在时间上夸张延长,写出了对香椿拌豆腐的香味的久久不忘,突出了作者对香椿拌豆腐的喜爱之情。

5答案:每个分句都使用了“都更……”的句式,句式整齐,语气强烈,更鲜明地表达出“井水”的作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录