安徽省阜阳市2021-2022学年高一下学期期末考试语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省阜阳市2021-2022学年高一下学期期末考试语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 69.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-05 21:57:52 | ||

图片预览

文档简介

阜阳市2021-2022学年高一下学期期末考试

语文

考生注意:

1.本试卷共150分,考试时间150分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

史铁生曾在给友人的信中写道:“今天的文学,毛病就是太文学,今天的小说,绝望就绝望在太小说。当有人说‘这不是小说’的时候,我总忍不住要问:‘什么是小说 ’”史铁生对“什么是小说”的追问透露出对既有文学规范的强烈不满。在他的文学观念里:“文学即越界,文学的生命力就在于不轨之思。”作为当代文坛为数不多的真正的“异数”,史铁生始终自外于当代文学的每一热闹潮流,成为最无以归类的作家之一。

冥思,是失去行走能力的史铁生所获得的另一种异常发达的“行走能力”——“精神漫游”。他试图通过冥思来找到应对生存困境的答案,给自己一个“不至于自杀”的理由。这就形成了史铁生非同寻常的写作观——“为灵魂的安宁寻找种种理由的过程即是写作行为”“写什么和怎么写都像是宿命,与主义和流派无关”。

轻形式技巧的史铁生更强调思想,而他抵达思想的方式是提问——“向自己的心魂深处去观看,去发问”。史铁生早期的提问多是出于对个体残疾的困惑和愤怒,生和死的难题成为他冥思的重心。当同时代作家的危机感大多停留在社会层面的时候,史铁生却偏离常轨,沉醉于对形而上哲学命题的迷思。提问导向新的发现,史铁生正是从个体的残疾开启了对人类精神残缺的思索。

不断地提问,然后是呓语般的自问自答,史铁生仿佛在进行思想的自搏。他的全部小说,都像是由自我分裂出来的两个主体之间的对话。史铁生曾说“最近似小说的东西就是聊天”“写作就像自语,就像冥思……”。聊天和自语无需规矩,更用不着技巧,只关乎真诚。真诚、善思,便是史铁生透露的写作秘诀。对他而言,写作越到后来越变成自由的“心魂之舞”。

《我与地坛》发表之初,引发过文体归属的争议:从个人“沉思录”的性质来看,无疑是散文,但如果从叙事的角度分析,又处处可见其“小说手法”。对于这种文体越界,史铁生认为是件好事:“散文正以其内省的倾向和自由的天性侵犯着小说,既不必保护散文的贞操,也用不着捍卫小说的领土完整。”也许,在他看来,当一种文体无力承纳作家的“不轨之思”时,需要改变的,恰是我们对文体边界的厘定。

为数不多的从文学史视角研究史铁生的论者,都曾强调过一个不争的事实,即文学史写作对史铁生一定程度的“忽略”。他们为此扼腕痛惜,但如果跳脱通过文学史为作家寻找坐标的惯性思维,史铁生的不能被整合归类反倒成了他始终保有鲜明文学个性的自由徽章。站在文学史边缘的史铁生对文学有自己的分类——“面对灵魂的写作”“面对社会的写作”“根据市场的需求而写作”以及特殊时代的“奉命写作”。在史铁生的文学词典里,“面对灵魂的写作”是唯一的、最高的文学品类。

小说是什么,从来都是一个生长着的问题。史铁生曾借用徐悲鸿的名联“独执偏见,一意孤行”来表明自己的写作立场,他大约早已洞悉自己终将是一个孤绝寂寥的独行者。

(摘编自荆亚平《“不轨之思”与文体越界》)

材料二:

一个残疾作家,对正在变动的世界的理解,是有限的。但正是这一有限,使他沉浸到了人性之海的深处,他拷问着、自省着、盘诘着。有限与无限、必然与偶然、平凡与奇迹、绝望与幻觉……史铁生的世界充满了悖论,满溢着困境。在他那里,俗谛的召唤消失了,他尽可能绕过被千百万人重复过的思维之网,精神被还原到一片混沌之中。

史铁生写小说,故事永远是单调的,但内蕴竟如此丰满。而有时,艺术的界限被踏破了,使你不知道这是诗呢还是散文,是小说呢还是随笔。形式对他并不重要,重要的是那颗漂泊的心。技巧、主义、思潮、热点均与其无缘,他的世界只有生命与苍穹。但这简单的元素却迸放着汩汩热流,你在红尘滚滚的商场可以看到这热度么 在变幻莫测的官场里能领略其风采么 不,你在世俗王国永远看不到它,在所谓精英文人那里也领略不到它。史铁生是一颗夜幕里的新星,虽微小而又微小,但其迷人的光泽,已使昏暗之夜显得更加无色。

《我与地坛》是一曲生命的交响,那寂寥的底色下涌动的是汩汩热流,作者在一片荒芜的园子里感受到了时间,感受到了命运。除了鲁迅、张承志的作品曾这样荒凉地展示过人性的苦涩外,中国的新文学,绝少这类形而上意味的孤独的咏叹。史铁生以其岑寂的声色,将已身的苦难与人类的苦难汇于同一个调色板里,在静静的荒凉里,倾听着生命慢慢的流逝声,倾听着岁月在自己躯体上的划过。一切都是流动的,像肖邦的夜曲,宁静中隐含着悠远的韵致。

在他的灵魂里与其说感到了一个残疾者的精神代偿,不如说看到人类对自身缺陷填补的渴求。一切有着自由意志的人,都可以在他的声音里感受到一种亲昵和抚慰。史铁生以自己的孤独而获得了朋友,其作品也因此与流俗区别开来。我相信他已不再简单的隶属于文学史,而未来的哲人或诗人,或许正是通过这类文人的著作,看到我们这一代的苦境。

这虽只是猜想,但是史铁生,对此当之无愧。

(摘编自孙郁《通往哲学的路——读史铁生》)

1.下列对材料相关内容理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.出于对个体残疾的困惑和愤怒,史铁生向自己发问,进而开启对人类精神残缺的思索,思想愈发深刻。

B.在自问自答中,史铁生仿佛进行着思想的自搏,他的全部小说,都采用两个主体之间的对话形式展开。

C.史铁生的写作重视思想,轻视形式技巧,在作者看来,“面对灵魂的写作”是唯一的、最高的文学品类。

D.史铁生的作品个性鲜明,思想独特,难以被归类,部分论者认为他在文学史上还没有获得应有的地位。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.《我与地坛》一度引发过文体归属的争议,史铁生认为散文与小说可以越界,所以无须厘定两者文体的边界。

B.史铁生的小说,故事多数是单调的,但内蕴是非常丰满的,可以说比“所谓精英文人”的作品更具有思想性。

C.中国的新文学中,《我与地坛》的文学价值可与鲁迅、张承志的作品并驾齐驱,都荒凉地展示了人性的苦涩。

D.史铁生自外于当代文学的每一热闹潮流,是当代文坛为数不多的真正的“异数”,但作者看到了其独特的价值。

3.材料一中提到“史铁生正是从个体的残疾开启了对人类精神残缺的思索”,下列语句不能体现他已“开启了对人类精神残缺的思索”的一项是(3分)

A.这就是命运,在这过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。所以一切人都是平等的,我们毫不特殊。(《病隙碎笔》)

B.上帝为什么早早地召母亲回去呢 迷迷糊糊的,我听见回答:“她心里太苦了。上帝看她受不住了,就召她回去。”(《合欢树》)

C.假如世界上没有了苦难,世界还能够存在吗 所有的人都一味健康、漂亮、聪慧、高尚,结果会怎样呢 怕是人间的剧目就全要收场了。(《我与地坛》)

D.于人类而言,残缺就是孤独,寻求弥补就是要摆脱孤独。当一个孤独寻找另一个孤独时,便有了爱的欲望。(《务虚笔记》)

4.材料二使用了哪些论证方法,请简要说明。(4分)

5.为什么说史铁生是“最无以归类的作家之一” 请结合材料谈谈你的理解。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

麦海 徐广慧

老张来了。

老张来的时候,麦子都高过觅食的喜鹊了。麦田像是绿色的海,从天的那边,铺到天的这边。那老张,肩膀上挎着一个布书包,书包里放着写日记的本子。

老张走在大街上,像个谜语。老张走路一晃一晃的,见人就说,吃了呗 干什么去呀 见到岁数大的,他就喊大爷大娘、叔叔婶子,见到岁数小的,他就喊哥哥姐姐。大家被他问得一蒙一蒙的,瞪着眼睛看着他,心里嘀咕:这人谁啊,俺不认识你啊。

那个自称老张的人是谁呢 慢慢地,村里的人就都知道了。老张是市委办公室派下来的驻村干部。来福村的扶贫工作队一共三个人,老张是队长,在来福村任第一书记。

您的梦想是什么 老张挨家挨户,问遍了村子里的每一个人。

呃,梦想,这个……梦想嘛……

被问的人看看天,陷入了沉思。也有的人装作挠痒痒,一把捂住了自己的鼻子,担心自己笑出声来。

老张还是问。老张像个小学生一样,把老百姓说的话都记到了他的小本本上。他像是追风筝一样,追着村子里的人,非要弄清他们的脑袋里到底装着什么。

老李是个有梦想的人。谈起梦想来,老李眼睛湿乎乎的。老李说,专员啊,俺从小的梦想就是把门前的这条路修修。真的,这也是俺爹小时候的梦想,现在俺爹没啦,俺也到了半百的年纪啦,这梦想还没实现。老李媳妇的嘴快,老李的话还没说完,老李媳妇就说,哎哟,专员,今儿个我把这话儿撂这儿,您要是真能把门前的这条路修了,我马素芬就在来福村大街上倒着走。

行!这事儿就这么定了,这个月我找人规划一下,下个月就动工。老张一拍大腿,整个人像弹簧一样,从杌子上跳了起来。

老百姓的梦想,就是我的梦想。老张在跟领导道别的时候,说出了这句话,声音不大还有点儿发颤,但很清楚。

红房子、黄土地、白杨树、绿麦子,是老张梦境的依靠。老张在工作前,每年的春夏之交,都会回到家乡,穿着布底鞋,到麦海里走一走。他喜欢麦子。麦子幼年时是绿色的,等到结了穗,灌满浆,就变为了黄绿色。阳光一照,一照,再一照,就又变成了金黄色。一行行,一片片,一眼望不到边的麦海像是一个热气腾腾的大油饼,铺满了整个田野。路过的人,没走几步,浑身上下,就都变成了香的。没有一棵麦子背叛过大地,哪怕是遗落在路边的,也会被拾麦穗的手收进粮仓。

老张拿着他的小本本说,包括进村的那一段,要是从东到西都修通,差不多有三公里。沙子、石子、水泥、沥青这些材料咱们自个儿买,机械和人工费都算进去,水稳一平八十五,油面一吨二百九,一吨可以铺五公分油面八平左右,我估计两百万应该够了。支书的脑袋垂了下去,两个委员趴下身子,眼睛死死地盯着地皮。

老张拿着他的小本本说,修路面临的首要问题不是资金问题,是清理路面的障碍物。最东边,是一个三四亩大四五米深的大坑,坑里和坑沿上长满了碗口粗的毛白杨。坑东边,依次是李袖中家的柴火垛、王二傻家的猪圈、老南瓜家的两棵梨树、麻花家的牛棚。坑西边是一个坍塌的断桥,断桥西边是刘金钟家的鸡窝、老李家的药铺、二黑家的老枣树、王又年家的榆树、三奶奶家的菜地、一根筋家的厕所、甄挺香家的车库……光障碍物,老张就在小本本上记了十几页。哪一个障碍物是谁家的,什么时候什么原因占了公共的地点,那一家有几口人,都多少岁,都是干什么的,有了事儿家里谁做主,谁好说话,谁不好说话,老张都记得清清楚楚。要想修路,首先得把路面上的障碍物清走。这个好办呀 不好办。老张琢磨了半天,把这事交给了马素芬。

哎哟喂,马素芬,叫她给别人家做工作,她自己哩,她家的那个药铺子别看只有一间屋,那可是她的命根子。他们一大家子,全凭着卖农药挣钱哩!她舍得把自己的药铺子拆了吗 她要是舍得,我立马把我们家的车库推平。这话是谁说的,街南的甄挺香说的。这话很快传到了马素芬的耳朵里。人们想,好啦,这下事儿闹大了,炮捻儿点着了,光等着看烟火,听响声了。大家屏住呼吸,捂好了耳朵,却没有见到一点儿火星,更是没有听到一点儿动静。要知道,在这之前,这俩女人是不说话的。现在俩人隔空对话,可把村里的人稀罕坏了。甄挺香说,她的药铺子拆了,我的车库立马拆,我不叫公家动手,我自己就把这活儿干了。马素芬说,好,沙地里拔萝卜,来他个干净利索的。人们睡了一晚,醒来后发现马素芬家药铺子的房顶不知哪儿去了,光剩下个屋茬子。那些红红绿绿的瓶子也不知去了哪里。

儿子开着挖掘机拆车库时,甄挺香也出来了,脖子里系着一条丝巾。丝巾是彩色的,紫、蓝、黄、绿、红……你所能想到的颜色,在她的丝巾上几乎都能找到。真是美呢,听说那条丝巾是老张的媳妇来看老张时送给她的,那丝巾像是一只彩色的蝴蝶,把甄挺香的脸衬托得好看极了。天空湛蓝湛蓝的,飘着几朵洁白的云。太阳干净得像是婴儿的脸。没有风,空气暖洋洋的。

转眼间,一条明晃晃的柏油路一直延伸到麦田里。麦到小满日夜黄。金黄的麦穗,像是一条条自带发光体的小鱼,在麦海里自由自在游着。那个下午,老张嗅着麦香,向麦海深处走去,他觉得自己变成了一棵会行走的麦子。

一阵风吹过,麦浪翻滚。

(选自《人民文学》2021年09期,有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)

A.“老张走在大街上,像个谜语”一句,运用了比喻的手法,写出老张初到来福村时对村里情况的不熟悉。

B.老张在跟领导道别时的声音特点,既表明了他对理想的坚定,也表明了他对扶贫工作的开展没有把握。

C.修路是老李家两代人的梦想,老李媳妇激将老张的话,既含有怀疑也含有期盼,同时为下文拆药铺做铺垫。

D.甄挺香之所以会痛快地将自家车库拆掉,是因为与马素芬的“隔空对话”刺激了她,她不肯比别人落后。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说以“老张来了”开头,并且单独成段,既醒目突出,有强调的意味,也设置了悬念,激发读者的阅读兴趣。

B.小说中的描写生动形象,如“麦海像是一个热气腾腾的大油饼”,所写之景如在眼前,有较强的画面感、镜头感。

C.小说情节设置不以曲折跌宕取胜,而是重点勾勒村民们的各色形象,有利于展现来福村的风貌,增加作品真实感。

D.小说详写老张对修路所需资金、路面上需要清理的障碍物及各家情况的记录内容,侧面刻画了老张的细心、严谨。

8.小说中画线句的内容在全文情节上有何作用 (4分)

9.小说标题“麦海”有丰富的意蕴,请结合文本加以分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一 )文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

文本一:

登泰山记 姚鼐

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采,日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或日,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

文本二:

西为石马山,游黄华洞进路处也。吕坤因洞路艰危,故题“回车岩”于此。

北为北天门,旧有石坊,额曰“玄武门”,今废。又北为摩云岭丹嶂峻空岭东有八仙洞危若鹘枉即马第伯所云石室也其下为乱石沟水南流过避尘桥东折经鹤山北。夹岸陡险,苍松彀卧如梁,水潆洄而东注,达于溪里峪。

(《泰山道里记》节选)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙/洞危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石/沟水南流过避尘桥/东折经鹤山北

B.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙洞/危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石沟/水南流过避尘桥/东折经鹤山北

C.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙/洞危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石沟/水南流过避尘桥/东折经鹤山北

D.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙洞/危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石/沟水南流过避尘桥/东折经鹤山北

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.阳,山之南和水之北皆为阳。“泰山之阳,汶水西流”,说明汶水在泰山的南面。

B.晦,旧指农历每月最后一天。从文中可知,这次观日是在农历十二月最后一天。

C.行宫,京城外供帝王出行居住的宫殿,也指帝王出京后临时寓居的官署或住宅。

D.桐城,文中指桐城派,清代文坛最大的散文流派,因主要作家是桐城人而得名。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.作者从京师出发,经齐河、长清,穿泰山,越长城,来到泰安,并且和他的友人朱孝纯一起登游泰山,赏泰山夕照,观泰山日出。

B.作者登泰山,没有沿古人的路从东谷进入,而是从中谷进入,半路越过中岭,沿着西谷来到山巅,没有去古人所谓“天门溪水”。

C.作者虽历经迷雾冰滑,艰辛登山;但登顶后山、水、城郭尽收眼底,苍山负雪,日照城郭,居雾若带,雄浑壮阔,可谓不虚此行。

D.作者一路上观赏了岱祠、碧霞元君祠及皇帝行宫等,道中从唐朝显庆以来的石刻虽然都已经模糊或缺失,却还是引起了他的关注。

13.把文本中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。(4分)

(2)西为石马山,游黄华洞进路处也。吕坤因洞路艰危,故题“回车岩”于此。(4分)

14.作者描写“泰山日出”,堪称“有物、有序、简洁”,请简要分析。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这两首宋词,完成15-16题。

鹊桥仙 秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

鹊桥仙·七夕 范成大

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。娟娟月姊满眉顰,更无奈、风姨吹雨。

相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去。

15.下列对这两首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.秦词中“巧”与“恨”,契合七夕人间“乞巧”主题及牛郎织女故事的悲剧特征。

B.范词中嫦娥蹙紧蛾眉,风姨兴风吹雨,承群仙相妒写出,宕开一笔,诗意隽永。

C.两首词遣辞造句各异,但都借牛郎织女的故事,表达“欢娱苦短”的永恒主题。

D.两首词都熔写景、抒情与议论于一炉,赋予牛郎、织女这对仙侣浓郁的人情味。

16.对于牛郎织女的鹊桥相会,秦观和范成大所表达的观点有何不同 请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《谏太宗十思疏》中,魏征连用排比进谏“十思”,其中告诫君王要虚心接受他人意见,远离奸佞小人的“两思”是“ ▲ , ▲ ”。

(2)张孝祥《念奴娇·过洞庭》中的“ ▲ , ▲ ”,描绘了月光下水天辉映,天地一片纯净晶莹的景象。

(3)“舟”是古代诗词中常见的物象,具有独特而丰富的文化意蕴,如宋词中的“ ▲ ”和“ ▲ ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18-20题。

连绵的山丘、温暖广阔的田野以及无尽的白昼在此沉眠,它们尽享明媚阳光,不再叹息生命短长。荒凉之野不再寂寞。进入这里,可卸下肩头习俗的包袱。自然的圣洁使宗教相形见绌,自然的真实使英雄 ▲ 。在这儿,我们发现任何东西都无法同大自然 ▲ ,自然如同神明,审判每一个接近的人。无言的树木开始说服我们放弃那些以庄重为名的琐碎,与之一起生活。走进展开的风景,为崭新的画卷所倾倒,为 ▲ 的思绪所吸引,你会无比轻松惬意,以致将思家之情于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,随自然心满意足地而去。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分)

A.黯然失色 相映争辉 接踵而至

B.黯然失神 相映争辉 摩肩接踵

C.黯然失色 相映成趣 接踵而至

D.黯然失神 相映成趣 摩肩接踵

19.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,随自然心满意足地而去。

B.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置之于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,心满意足地随自然而去。

C.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,心满意足地随自然而去。

D.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置之于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,随自然心满意足地而去。

20.文中画横线的句子使用了拟人的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21-22题。

最新的研究表明,人类的创造力与大规模的脑部网络连通性有关。在生命的最初几年里, ① :孩子在每一秒钟里,能够在大脑中建立超过100万个神经元连接,这种惊人的速度在此后生命的任何阶段中都无法再现。人类早期大脑发育与培养创造力之间的关系不言而喻。

而随着人的成长, ② 。当我们迈入20岁出头时,额叶皮层变得更加理性,使我们能够做出更好的价值判断和决策。它的一个副作用则是让我们开始失去发散性思维的能力,这对创造力来说可能具有致命的杀伤力。

除此之外,创造力的流失也与社会主流价值观的形成有关。成年人常常倾向于将错误视为失败,而并不认为它属于创造过程的一部分。反观孩子的玩耍过程,是一个充满创造的过程,因为这个过程中没有什么绝对正确可言,成功也没有唯一的答案。所以在成人的世界里, ③ 。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.请以“培养创造力”为开头,分别用一个双重否定句概括上文前两段中培养创造力的条件。每句不超过15个字。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

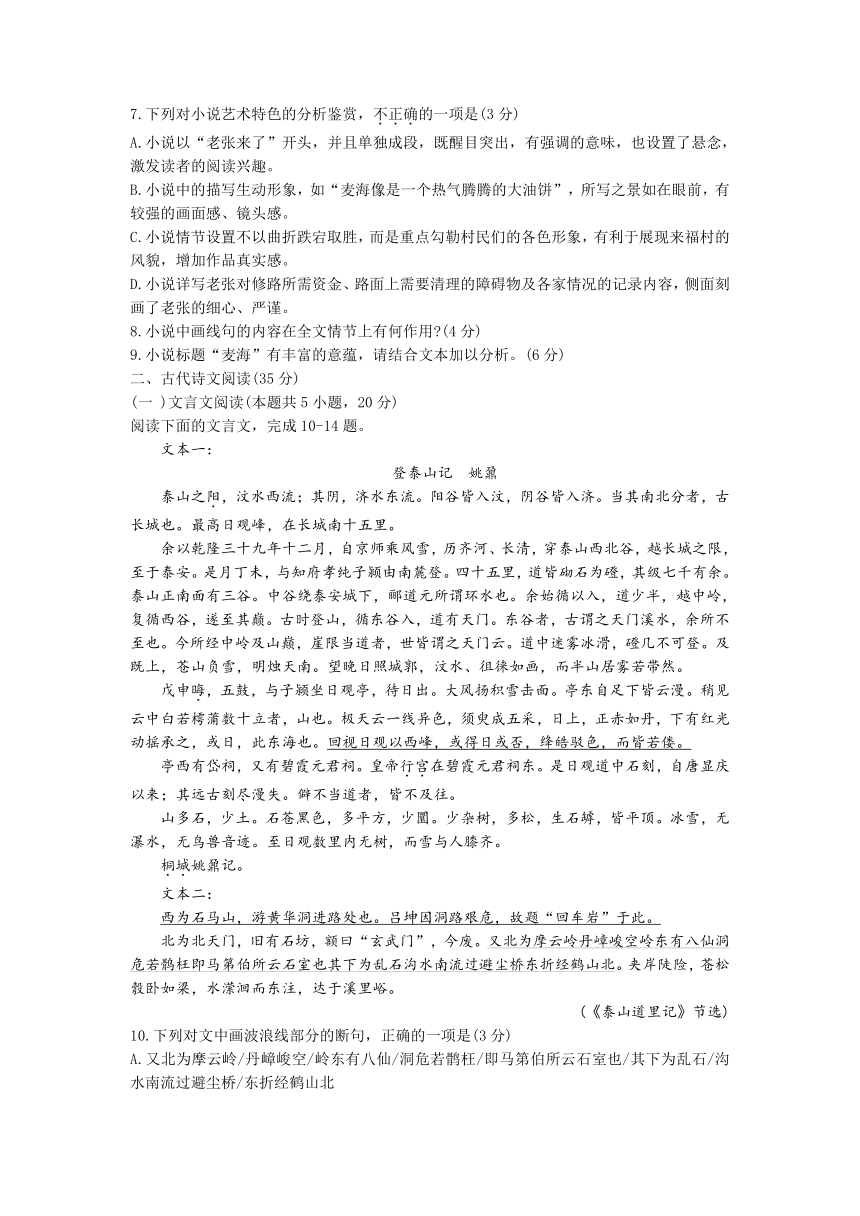

请整体把握漫画的内容和寓意,写一篇文章,体现你的感悟和思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阜阳市2021-2022学年高一下学期期末考试

语文参考答案

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(19分)

1.(3分)B[解析]本题考查理解和分析文章内容的能力。原文中说“都像是由自我分裂出来的两个主体之间的对话”。不是真正的“对话形式”。

2.(3分)D[解析]本题考查理解文章重要内容和作者的观点态度的能力。A项“无须厘定”错,原文是改变“对文体边界的厘定”;B项“故事多数是单调的”错;C项“并驾齐驱”于文无据。

3.(3分)B[解析]本题考查分析文章观点与论据相关知识的能力。对母亲早逝的痛苦属于个体层面。

4.(4分)①举例论证,以《我与地坛》为例,论证史铁生作品的个性特点;②对比论证,用世俗王国精英文人的作品和史铁生的作品对比,突出史铁生作品的独特魅力;③类比论证,用鲁迅、张承志的作品和史铁生的作品类比,论证史铁生作品显示的苦涩与孤独;④比喻论证,把史铁生比作“夜幕里的新星”,把《我与地坛》比作“肖邦的夜曲”,论证史铁生作品的韵致。评分建议:每点2分,答出其中两点即可,意思对即可。

[解析]本题考查分析文章论证方法的能力。论述文中常用的论证方法有举例论证、引用论证、对比论证、类比论证、比喻论证、因果论证等,考生要逐段分析,找出所有的论证方法。

5.(6分)①他的作品深入灵魂,思考人性,充满哲思,角度独特,不同于同时代只停留于社会层面思考的作品;②他的写作轻视形式技巧,摒弃主义、思潮和热点;③他的作品突破了文体的边界,文体归属有争议。评分建议:一点2分,答对三点得6分;如有其他答案,言之成理可酌情赋分。

[解析)本题考查理解材料重要内容、筛选材料信息的能力。回答本题不能只引用材料中的原句,要先在材料中找到答题区域,再归类概括。本题可以从作品内容、技巧、文体边界等方面进行概括。

(二)现代文阅读Ⅱ(16分)

6.(3分)C[解析]本题考查理解文章内容的能力。A项表面写老张,其实是写村民对他身份的猜测;B项应是因即将开展的扶贫工作而激动;D项原因除了与马素芬的“隔空对话”之外,还有老张细致的工作——让妻子送丝巾等。

7.(3分)D[解析]本题考查分析鉴赏文章艺术特色的能力。直接描写人物的语言属于正面描写。

8.(4分)①“药铺子”“车库”,与上文路面障碍物的叙写相呼应;②“她要是舍得,我立马把我们家的车库推平”,为下文马素芬使拆药铺、甄挺香愿拆车库的情节埋下了伏笔。评分建议:一点2分,意思对即可;如有其他答案,言之成理可酌情赋分。

[解析]本题考查分析重要句子的作用的能力。分析句子的作用要看句子在文章中所处的位置,分析其与上下文内容的关联。一般可以从内容、结构等方面概括。本题中要注意题目中的“情节上”这一要求。

9.(6分)①现实生活中的麦海是像绿色海洋的麦田,是老张刚到来福村时看到的景色;②记忆中的麦海是老张家乡一眼望不到边的麦田,景色变化、充满诗意;③麦海象征着出身农村的老张不忘本、反哺农村的责任心与使命感;④麦海象征着丰收与希望,象征着扶贫工作下,新农村建设开创出的美好局面。评分建议:一点2分,答对三点得6分;如有其他答案,言之成理可酌情赋分。

[解析]本题考查分析作品标题意蕴的能力。分析作品标题意蕴的小技巧:1.首先分析标题的表面上的含义,然后分析标题的深层含义。也就是说先把标题字面上的意思分析出来。接着根据全文挖掘标题的深层含义。要结合小说的故事情节、人物形象来分析。2.分析标题意蕴的几个角度:①环境角度。交代了什么时间、什么地点、什么故事背景,渲染了什么气氛,等等。②故事情节的作用。是不是有推动故事情节发展的作用,是不是设置了悬念,等等。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

10.(3分)B[解析]本题考查文言断句的能力。原文标点:又北为摩云岭,丹嶂峻空。岭东有八仙洞,危若鹘枉,即马第伯所云石室也。其下为乱石沟,水南流过避尘桥,东折经鹤山北。

11.(3分)D[解析]本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。文中是地名。

12.(3分)D[解析]本题考查筛选文中信息、归纳内容要点的能力。“都已经模糊或缺失”错。

13.(1)(4分)回头看日观峰以西的山峰,有的被日光照到,有的没被照到,或红或白,颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。评分建议:译出大意给2分;“驳”“若偻”两处,每译对一处给1分。

(2)(4分)西边是石马山,是进入黄华洞游览的路口。因为游览黄华洞的路危险难走,所以吕坤在这个地方写了“回车岩”(三个字)。评分建议:译出大意给2分;判断句、“题”两处,每译对一处给1分。

[解析]本题考查理解并翻译文中句子的能力。翻译题是分点给分的,所以要注意字字落实,特别是一些特殊语法现象,还有重点实词或虚词。解答此类题时,先要找出关键字或句子确定其含义,再整体翻译。文言文翻译最基本的方法就是替换、组词.保留、省略。

14.(3分)作者按照日将出、日正出、日已出的时间顺序,依次描写了长天、云彩、大海的景象;语言简明扼要,寥寥数语使日出壮景宛然在目。评分建议:时间顺序、景物内容、语言特点,各1分;意思对即可。

[解析]本题考查理解、分析文章内容的能力。答案要围绕“有物”“有序”“简洁”这三个方面,在文章中找到相应的内容再分析、概括。

(二)古代诗歌阅读(9分)

15.(3分)C[解析]本题考查鉴赏诗歌的语言、表达技巧和评价诗歌的观点态度的能力。秦词表达的主题是歌咏忠贞不渝的爱情。

16.(6分)①秦观认为,鹊桥相会,虽聚少离多,却不值得哀怨。因为时空的阻隔反能酿就相会的甜蜜;只要彼此情深意长,就不必在乎朝夕相守。②范成大认为,七夕相会,匆匆一面,不如不见。因为见面只会重新撩乱万千离愁别绪;而且旧愁未消,反载了难以负荷的新恨归去。评分建议:观点各1分,分析各2分;意思对即可。

[解析]本题考查分析诗句的含意的能力。本题要求比较两首词的观点,答案一般分为两点,每首词一点。作答时不能只随意分析内容情感等,要围绕着统一的角度,即题目所要求的“对于牛郎织女的鹊桥相会”。

(三)名篇名句默写(6分)

17.(6分)(1)虑壅蔽则思虚心以纳下 想谗邪则思正身以黜恶(2)素月分辉 明河共影(3)示例:①彩舟云淡②着我扁舟一叶③只恐双溪舴艋舟④小舟从此逝(每空1分,多字、漏字、错字、语序错误等均不得分)评分建议:每答对一空得1分,有错别字等该空不得分。

[解析]本题考查默写名篇名句的能力。第(1)题扣住“虚心接受”“远离奸佞小人”等关键词,第(2)题扣住“月光下”“水天辉映”等关键词,第(3)题是开放性默写题,只要诗句跟“舟”有关即可。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(10分)

18.(3分)A[解析]本题考查正确使用词语的能力。黯然失色:本指心情不好,脸色难看。后多比喻相比之下有很大差距,远远不如。黯然失神:1.由于心情沮丧而精神受到摧残;2.情绪低沉,失魂落魄;3.形容十分沮丧的样子。根据语境,应选“黯然失色”。相映争辉:争夺光辉。相映成趣:相互衬托着,显得很有趣味,很有意思。根据语境,应选“相映争辉”。接踵而至:人们前脚跟着后脚,接连不断地来,形容人接连而来或事情持续发生。摩肩接踵:肩碰着肩,脚碰着脚,形容人多拥挤。根据语境,应选“接踵而至”。

19.(3分)C[解析]本题考查修改病句的能力。A项,语序不当,将“随自然”放到“而去”的前面。B项,成分赘余,去掉“之”。D项,错误同A.B两项。

20.(4分)①用“无言”“说服”“生活”等词,赋予树木人的特点,使之生动形象;②通过对树木的拟人化描写,告诉人们不要被庸常琐碎的生活裏挾,要亲近自然,热爱自然。评分建议:一点2分,意思对即可。

[解析]本题考查分析修辞手法的能力。本题答题要分两步,先回答手法的构成,再回答手法的表达效果。回答效果时不能泛泛而谈,要结合具体的语句。

(二)语言文字运用Ⅱ(10分)

21.(6分)①人脑的发育速度最快;②创造力在慢慢流失;③犯错也许意味着创造。评分建议:一处2分,意思对即可。

[解析]本题考查语言表达连贯的能力。第①处根据后文的“这种惊人的速度”等可以推知。第②处根据后文的“这对创造力来说可能具有致命的杀伤力”可以推知。第③处根据第三段内容可以推知。

22.(4分)①不能不抓住生命的最初阶段;②不能不重视发散性思维。评分建议:一点2分,意思对即可。

[解析]本题考查概括文段主要内容的能力。这个题目比一般的概括题多了一个要求,即要求使用双重否定句,还要注意答题范围,即前两段。

四、写作(60分)

23.(60分)[解析]本题考查写作能力。根据2021年全国卷作文评分细则赋分。

一、审题

这是一则漫画类材料,材料具有思辨色彩。漫画的左侧是标示“梦想”的高山,右侧有一个人站在现实的山顶。梦想与现实之间有着深深的壕沟。漫画的上方揭示了漫画的主题:当我们谈起“现实和梦想”,总会看到这样的鸿沟。这则漫画主题明确、指向精准,启迪考生思考“梦想与现实”的关系。漫画材料中明确指.出梦想与现实存在巨大的鸿沟,考生应在此基础上思考如何准确界定梦想与现实之间的关系。梦想与现实既对立又统一;两者相辅相成,在一定条件下,梦想可以转化为未来的现实;梦想高于现实,梦想的存在启动了现实发展的动力。准确把握“梦想与现实”的关系,能够多角度思考剖析其丰富含义,明确梦想与现实之间存在巨大的鸿沟,在此基础上思考如何处理两者的关系等是立意的关键,也是写作的重心。

语文

考生注意:

1.本试卷共150分,考试时间150分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

史铁生曾在给友人的信中写道:“今天的文学,毛病就是太文学,今天的小说,绝望就绝望在太小说。当有人说‘这不是小说’的时候,我总忍不住要问:‘什么是小说 ’”史铁生对“什么是小说”的追问透露出对既有文学规范的强烈不满。在他的文学观念里:“文学即越界,文学的生命力就在于不轨之思。”作为当代文坛为数不多的真正的“异数”,史铁生始终自外于当代文学的每一热闹潮流,成为最无以归类的作家之一。

冥思,是失去行走能力的史铁生所获得的另一种异常发达的“行走能力”——“精神漫游”。他试图通过冥思来找到应对生存困境的答案,给自己一个“不至于自杀”的理由。这就形成了史铁生非同寻常的写作观——“为灵魂的安宁寻找种种理由的过程即是写作行为”“写什么和怎么写都像是宿命,与主义和流派无关”。

轻形式技巧的史铁生更强调思想,而他抵达思想的方式是提问——“向自己的心魂深处去观看,去发问”。史铁生早期的提问多是出于对个体残疾的困惑和愤怒,生和死的难题成为他冥思的重心。当同时代作家的危机感大多停留在社会层面的时候,史铁生却偏离常轨,沉醉于对形而上哲学命题的迷思。提问导向新的发现,史铁生正是从个体的残疾开启了对人类精神残缺的思索。

不断地提问,然后是呓语般的自问自答,史铁生仿佛在进行思想的自搏。他的全部小说,都像是由自我分裂出来的两个主体之间的对话。史铁生曾说“最近似小说的东西就是聊天”“写作就像自语,就像冥思……”。聊天和自语无需规矩,更用不着技巧,只关乎真诚。真诚、善思,便是史铁生透露的写作秘诀。对他而言,写作越到后来越变成自由的“心魂之舞”。

《我与地坛》发表之初,引发过文体归属的争议:从个人“沉思录”的性质来看,无疑是散文,但如果从叙事的角度分析,又处处可见其“小说手法”。对于这种文体越界,史铁生认为是件好事:“散文正以其内省的倾向和自由的天性侵犯着小说,既不必保护散文的贞操,也用不着捍卫小说的领土完整。”也许,在他看来,当一种文体无力承纳作家的“不轨之思”时,需要改变的,恰是我们对文体边界的厘定。

为数不多的从文学史视角研究史铁生的论者,都曾强调过一个不争的事实,即文学史写作对史铁生一定程度的“忽略”。他们为此扼腕痛惜,但如果跳脱通过文学史为作家寻找坐标的惯性思维,史铁生的不能被整合归类反倒成了他始终保有鲜明文学个性的自由徽章。站在文学史边缘的史铁生对文学有自己的分类——“面对灵魂的写作”“面对社会的写作”“根据市场的需求而写作”以及特殊时代的“奉命写作”。在史铁生的文学词典里,“面对灵魂的写作”是唯一的、最高的文学品类。

小说是什么,从来都是一个生长着的问题。史铁生曾借用徐悲鸿的名联“独执偏见,一意孤行”来表明自己的写作立场,他大约早已洞悉自己终将是一个孤绝寂寥的独行者。

(摘编自荆亚平《“不轨之思”与文体越界》)

材料二:

一个残疾作家,对正在变动的世界的理解,是有限的。但正是这一有限,使他沉浸到了人性之海的深处,他拷问着、自省着、盘诘着。有限与无限、必然与偶然、平凡与奇迹、绝望与幻觉……史铁生的世界充满了悖论,满溢着困境。在他那里,俗谛的召唤消失了,他尽可能绕过被千百万人重复过的思维之网,精神被还原到一片混沌之中。

史铁生写小说,故事永远是单调的,但内蕴竟如此丰满。而有时,艺术的界限被踏破了,使你不知道这是诗呢还是散文,是小说呢还是随笔。形式对他并不重要,重要的是那颗漂泊的心。技巧、主义、思潮、热点均与其无缘,他的世界只有生命与苍穹。但这简单的元素却迸放着汩汩热流,你在红尘滚滚的商场可以看到这热度么 在变幻莫测的官场里能领略其风采么 不,你在世俗王国永远看不到它,在所谓精英文人那里也领略不到它。史铁生是一颗夜幕里的新星,虽微小而又微小,但其迷人的光泽,已使昏暗之夜显得更加无色。

《我与地坛》是一曲生命的交响,那寂寥的底色下涌动的是汩汩热流,作者在一片荒芜的园子里感受到了时间,感受到了命运。除了鲁迅、张承志的作品曾这样荒凉地展示过人性的苦涩外,中国的新文学,绝少这类形而上意味的孤独的咏叹。史铁生以其岑寂的声色,将已身的苦难与人类的苦难汇于同一个调色板里,在静静的荒凉里,倾听着生命慢慢的流逝声,倾听着岁月在自己躯体上的划过。一切都是流动的,像肖邦的夜曲,宁静中隐含着悠远的韵致。

在他的灵魂里与其说感到了一个残疾者的精神代偿,不如说看到人类对自身缺陷填补的渴求。一切有着自由意志的人,都可以在他的声音里感受到一种亲昵和抚慰。史铁生以自己的孤独而获得了朋友,其作品也因此与流俗区别开来。我相信他已不再简单的隶属于文学史,而未来的哲人或诗人,或许正是通过这类文人的著作,看到我们这一代的苦境。

这虽只是猜想,但是史铁生,对此当之无愧。

(摘编自孙郁《通往哲学的路——读史铁生》)

1.下列对材料相关内容理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.出于对个体残疾的困惑和愤怒,史铁生向自己发问,进而开启对人类精神残缺的思索,思想愈发深刻。

B.在自问自答中,史铁生仿佛进行着思想的自搏,他的全部小说,都采用两个主体之间的对话形式展开。

C.史铁生的写作重视思想,轻视形式技巧,在作者看来,“面对灵魂的写作”是唯一的、最高的文学品类。

D.史铁生的作品个性鲜明,思想独特,难以被归类,部分论者认为他在文学史上还没有获得应有的地位。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.《我与地坛》一度引发过文体归属的争议,史铁生认为散文与小说可以越界,所以无须厘定两者文体的边界。

B.史铁生的小说,故事多数是单调的,但内蕴是非常丰满的,可以说比“所谓精英文人”的作品更具有思想性。

C.中国的新文学中,《我与地坛》的文学价值可与鲁迅、张承志的作品并驾齐驱,都荒凉地展示了人性的苦涩。

D.史铁生自外于当代文学的每一热闹潮流,是当代文坛为数不多的真正的“异数”,但作者看到了其独特的价值。

3.材料一中提到“史铁生正是从个体的残疾开启了对人类精神残缺的思索”,下列语句不能体现他已“开启了对人类精神残缺的思索”的一项是(3分)

A.这就是命运,在这过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。所以一切人都是平等的,我们毫不特殊。(《病隙碎笔》)

B.上帝为什么早早地召母亲回去呢 迷迷糊糊的,我听见回答:“她心里太苦了。上帝看她受不住了,就召她回去。”(《合欢树》)

C.假如世界上没有了苦难,世界还能够存在吗 所有的人都一味健康、漂亮、聪慧、高尚,结果会怎样呢 怕是人间的剧目就全要收场了。(《我与地坛》)

D.于人类而言,残缺就是孤独,寻求弥补就是要摆脱孤独。当一个孤独寻找另一个孤独时,便有了爱的欲望。(《务虚笔记》)

4.材料二使用了哪些论证方法,请简要说明。(4分)

5.为什么说史铁生是“最无以归类的作家之一” 请结合材料谈谈你的理解。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

麦海 徐广慧

老张来了。

老张来的时候,麦子都高过觅食的喜鹊了。麦田像是绿色的海,从天的那边,铺到天的这边。那老张,肩膀上挎着一个布书包,书包里放着写日记的本子。

老张走在大街上,像个谜语。老张走路一晃一晃的,见人就说,吃了呗 干什么去呀 见到岁数大的,他就喊大爷大娘、叔叔婶子,见到岁数小的,他就喊哥哥姐姐。大家被他问得一蒙一蒙的,瞪着眼睛看着他,心里嘀咕:这人谁啊,俺不认识你啊。

那个自称老张的人是谁呢 慢慢地,村里的人就都知道了。老张是市委办公室派下来的驻村干部。来福村的扶贫工作队一共三个人,老张是队长,在来福村任第一书记。

您的梦想是什么 老张挨家挨户,问遍了村子里的每一个人。

呃,梦想,这个……梦想嘛……

被问的人看看天,陷入了沉思。也有的人装作挠痒痒,一把捂住了自己的鼻子,担心自己笑出声来。

老张还是问。老张像个小学生一样,把老百姓说的话都记到了他的小本本上。他像是追风筝一样,追着村子里的人,非要弄清他们的脑袋里到底装着什么。

老李是个有梦想的人。谈起梦想来,老李眼睛湿乎乎的。老李说,专员啊,俺从小的梦想就是把门前的这条路修修。真的,这也是俺爹小时候的梦想,现在俺爹没啦,俺也到了半百的年纪啦,这梦想还没实现。老李媳妇的嘴快,老李的话还没说完,老李媳妇就说,哎哟,专员,今儿个我把这话儿撂这儿,您要是真能把门前的这条路修了,我马素芬就在来福村大街上倒着走。

行!这事儿就这么定了,这个月我找人规划一下,下个月就动工。老张一拍大腿,整个人像弹簧一样,从杌子上跳了起来。

老百姓的梦想,就是我的梦想。老张在跟领导道别的时候,说出了这句话,声音不大还有点儿发颤,但很清楚。

红房子、黄土地、白杨树、绿麦子,是老张梦境的依靠。老张在工作前,每年的春夏之交,都会回到家乡,穿着布底鞋,到麦海里走一走。他喜欢麦子。麦子幼年时是绿色的,等到结了穗,灌满浆,就变为了黄绿色。阳光一照,一照,再一照,就又变成了金黄色。一行行,一片片,一眼望不到边的麦海像是一个热气腾腾的大油饼,铺满了整个田野。路过的人,没走几步,浑身上下,就都变成了香的。没有一棵麦子背叛过大地,哪怕是遗落在路边的,也会被拾麦穗的手收进粮仓。

老张拿着他的小本本说,包括进村的那一段,要是从东到西都修通,差不多有三公里。沙子、石子、水泥、沥青这些材料咱们自个儿买,机械和人工费都算进去,水稳一平八十五,油面一吨二百九,一吨可以铺五公分油面八平左右,我估计两百万应该够了。支书的脑袋垂了下去,两个委员趴下身子,眼睛死死地盯着地皮。

老张拿着他的小本本说,修路面临的首要问题不是资金问题,是清理路面的障碍物。最东边,是一个三四亩大四五米深的大坑,坑里和坑沿上长满了碗口粗的毛白杨。坑东边,依次是李袖中家的柴火垛、王二傻家的猪圈、老南瓜家的两棵梨树、麻花家的牛棚。坑西边是一个坍塌的断桥,断桥西边是刘金钟家的鸡窝、老李家的药铺、二黑家的老枣树、王又年家的榆树、三奶奶家的菜地、一根筋家的厕所、甄挺香家的车库……光障碍物,老张就在小本本上记了十几页。哪一个障碍物是谁家的,什么时候什么原因占了公共的地点,那一家有几口人,都多少岁,都是干什么的,有了事儿家里谁做主,谁好说话,谁不好说话,老张都记得清清楚楚。要想修路,首先得把路面上的障碍物清走。这个好办呀 不好办。老张琢磨了半天,把这事交给了马素芬。

哎哟喂,马素芬,叫她给别人家做工作,她自己哩,她家的那个药铺子别看只有一间屋,那可是她的命根子。他们一大家子,全凭着卖农药挣钱哩!她舍得把自己的药铺子拆了吗 她要是舍得,我立马把我们家的车库推平。这话是谁说的,街南的甄挺香说的。这话很快传到了马素芬的耳朵里。人们想,好啦,这下事儿闹大了,炮捻儿点着了,光等着看烟火,听响声了。大家屏住呼吸,捂好了耳朵,却没有见到一点儿火星,更是没有听到一点儿动静。要知道,在这之前,这俩女人是不说话的。现在俩人隔空对话,可把村里的人稀罕坏了。甄挺香说,她的药铺子拆了,我的车库立马拆,我不叫公家动手,我自己就把这活儿干了。马素芬说,好,沙地里拔萝卜,来他个干净利索的。人们睡了一晚,醒来后发现马素芬家药铺子的房顶不知哪儿去了,光剩下个屋茬子。那些红红绿绿的瓶子也不知去了哪里。

儿子开着挖掘机拆车库时,甄挺香也出来了,脖子里系着一条丝巾。丝巾是彩色的,紫、蓝、黄、绿、红……你所能想到的颜色,在她的丝巾上几乎都能找到。真是美呢,听说那条丝巾是老张的媳妇来看老张时送给她的,那丝巾像是一只彩色的蝴蝶,把甄挺香的脸衬托得好看极了。天空湛蓝湛蓝的,飘着几朵洁白的云。太阳干净得像是婴儿的脸。没有风,空气暖洋洋的。

转眼间,一条明晃晃的柏油路一直延伸到麦田里。麦到小满日夜黄。金黄的麦穗,像是一条条自带发光体的小鱼,在麦海里自由自在游着。那个下午,老张嗅着麦香,向麦海深处走去,他觉得自己变成了一棵会行走的麦子。

一阵风吹过,麦浪翻滚。

(选自《人民文学》2021年09期,有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)

A.“老张走在大街上,像个谜语”一句,运用了比喻的手法,写出老张初到来福村时对村里情况的不熟悉。

B.老张在跟领导道别时的声音特点,既表明了他对理想的坚定,也表明了他对扶贫工作的开展没有把握。

C.修路是老李家两代人的梦想,老李媳妇激将老张的话,既含有怀疑也含有期盼,同时为下文拆药铺做铺垫。

D.甄挺香之所以会痛快地将自家车库拆掉,是因为与马素芬的“隔空对话”刺激了她,她不肯比别人落后。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说以“老张来了”开头,并且单独成段,既醒目突出,有强调的意味,也设置了悬念,激发读者的阅读兴趣。

B.小说中的描写生动形象,如“麦海像是一个热气腾腾的大油饼”,所写之景如在眼前,有较强的画面感、镜头感。

C.小说情节设置不以曲折跌宕取胜,而是重点勾勒村民们的各色形象,有利于展现来福村的风貌,增加作品真实感。

D.小说详写老张对修路所需资金、路面上需要清理的障碍物及各家情况的记录内容,侧面刻画了老张的细心、严谨。

8.小说中画线句的内容在全文情节上有何作用 (4分)

9.小说标题“麦海”有丰富的意蕴,请结合文本加以分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一 )文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

文本一:

登泰山记 姚鼐

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采,日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或日,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

文本二:

西为石马山,游黄华洞进路处也。吕坤因洞路艰危,故题“回车岩”于此。

北为北天门,旧有石坊,额曰“玄武门”,今废。又北为摩云岭丹嶂峻空岭东有八仙洞危若鹘枉即马第伯所云石室也其下为乱石沟水南流过避尘桥东折经鹤山北。夹岸陡险,苍松彀卧如梁,水潆洄而东注,达于溪里峪。

(《泰山道里记》节选)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙/洞危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石/沟水南流过避尘桥/东折经鹤山北

B.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙洞/危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石沟/水南流过避尘桥/东折经鹤山北

C.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙/洞危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石沟/水南流过避尘桥/东折经鹤山北

D.又北为摩云岭/丹嶂峻空/岭东有八仙洞/危若鹘枉/即马第伯所云石室也/其下为乱石/沟水南流过避尘桥/东折经鹤山北

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.阳,山之南和水之北皆为阳。“泰山之阳,汶水西流”,说明汶水在泰山的南面。

B.晦,旧指农历每月最后一天。从文中可知,这次观日是在农历十二月最后一天。

C.行宫,京城外供帝王出行居住的宫殿,也指帝王出京后临时寓居的官署或住宅。

D.桐城,文中指桐城派,清代文坛最大的散文流派,因主要作家是桐城人而得名。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.作者从京师出发,经齐河、长清,穿泰山,越长城,来到泰安,并且和他的友人朱孝纯一起登游泰山,赏泰山夕照,观泰山日出。

B.作者登泰山,没有沿古人的路从东谷进入,而是从中谷进入,半路越过中岭,沿着西谷来到山巅,没有去古人所谓“天门溪水”。

C.作者虽历经迷雾冰滑,艰辛登山;但登顶后山、水、城郭尽收眼底,苍山负雪,日照城郭,居雾若带,雄浑壮阔,可谓不虚此行。

D.作者一路上观赏了岱祠、碧霞元君祠及皇帝行宫等,道中从唐朝显庆以来的石刻虽然都已经模糊或缺失,却还是引起了他的关注。

13.把文本中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。(4分)

(2)西为石马山,游黄华洞进路处也。吕坤因洞路艰危,故题“回车岩”于此。(4分)

14.作者描写“泰山日出”,堪称“有物、有序、简洁”,请简要分析。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这两首宋词,完成15-16题。

鹊桥仙 秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

鹊桥仙·七夕 范成大

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。娟娟月姊满眉顰,更无奈、风姨吹雨。

相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去。

15.下列对这两首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.秦词中“巧”与“恨”,契合七夕人间“乞巧”主题及牛郎织女故事的悲剧特征。

B.范词中嫦娥蹙紧蛾眉,风姨兴风吹雨,承群仙相妒写出,宕开一笔,诗意隽永。

C.两首词遣辞造句各异,但都借牛郎织女的故事,表达“欢娱苦短”的永恒主题。

D.两首词都熔写景、抒情与议论于一炉,赋予牛郎、织女这对仙侣浓郁的人情味。

16.对于牛郎织女的鹊桥相会,秦观和范成大所表达的观点有何不同 请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《谏太宗十思疏》中,魏征连用排比进谏“十思”,其中告诫君王要虚心接受他人意见,远离奸佞小人的“两思”是“ ▲ , ▲ ”。

(2)张孝祥《念奴娇·过洞庭》中的“ ▲ , ▲ ”,描绘了月光下水天辉映,天地一片纯净晶莹的景象。

(3)“舟”是古代诗词中常见的物象,具有独特而丰富的文化意蕴,如宋词中的“ ▲ ”和“ ▲ ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18-20题。

连绵的山丘、温暖广阔的田野以及无尽的白昼在此沉眠,它们尽享明媚阳光,不再叹息生命短长。荒凉之野不再寂寞。进入这里,可卸下肩头习俗的包袱。自然的圣洁使宗教相形见绌,自然的真实使英雄 ▲ 。在这儿,我们发现任何东西都无法同大自然 ▲ ,自然如同神明,审判每一个接近的人。无言的树木开始说服我们放弃那些以庄重为名的琐碎,与之一起生活。走进展开的风景,为崭新的画卷所倾倒,为 ▲ 的思绪所吸引,你会无比轻松惬意,以致将思家之情于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,随自然心满意足地而去。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分)

A.黯然失色 相映争辉 接踵而至

B.黯然失神 相映争辉 摩肩接踵

C.黯然失色 相映成趣 接踵而至

D.黯然失神 相映成趣 摩肩接踵

19.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,随自然心满意足地而去。

B.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置之于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,心满意足地随自然而去。

C.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,心满意足地随自然而去。

D.你会无比轻松惬意,以致将思家之情置之于脑海之外,任面前不可抗拒之美清除一切记忆,随自然心满意足地而去。

20.文中画横线的句子使用了拟人的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21-22题。

最新的研究表明,人类的创造力与大规模的脑部网络连通性有关。在生命的最初几年里, ① :孩子在每一秒钟里,能够在大脑中建立超过100万个神经元连接,这种惊人的速度在此后生命的任何阶段中都无法再现。人类早期大脑发育与培养创造力之间的关系不言而喻。

而随着人的成长, ② 。当我们迈入20岁出头时,额叶皮层变得更加理性,使我们能够做出更好的价值判断和决策。它的一个副作用则是让我们开始失去发散性思维的能力,这对创造力来说可能具有致命的杀伤力。

除此之外,创造力的流失也与社会主流价值观的形成有关。成年人常常倾向于将错误视为失败,而并不认为它属于创造过程的一部分。反观孩子的玩耍过程,是一个充满创造的过程,因为这个过程中没有什么绝对正确可言,成功也没有唯一的答案。所以在成人的世界里, ③ 。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.请以“培养创造力”为开头,分别用一个双重否定句概括上文前两段中培养创造力的条件。每句不超过15个字。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

请整体把握漫画的内容和寓意,写一篇文章,体现你的感悟和思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阜阳市2021-2022学年高一下学期期末考试

语文参考答案

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(19分)

1.(3分)B[解析]本题考查理解和分析文章内容的能力。原文中说“都像是由自我分裂出来的两个主体之间的对话”。不是真正的“对话形式”。

2.(3分)D[解析]本题考查理解文章重要内容和作者的观点态度的能力。A项“无须厘定”错,原文是改变“对文体边界的厘定”;B项“故事多数是单调的”错;C项“并驾齐驱”于文无据。

3.(3分)B[解析]本题考查分析文章观点与论据相关知识的能力。对母亲早逝的痛苦属于个体层面。

4.(4分)①举例论证,以《我与地坛》为例,论证史铁生作品的个性特点;②对比论证,用世俗王国精英文人的作品和史铁生的作品对比,突出史铁生作品的独特魅力;③类比论证,用鲁迅、张承志的作品和史铁生的作品类比,论证史铁生作品显示的苦涩与孤独;④比喻论证,把史铁生比作“夜幕里的新星”,把《我与地坛》比作“肖邦的夜曲”,论证史铁生作品的韵致。评分建议:每点2分,答出其中两点即可,意思对即可。

[解析]本题考查分析文章论证方法的能力。论述文中常用的论证方法有举例论证、引用论证、对比论证、类比论证、比喻论证、因果论证等,考生要逐段分析,找出所有的论证方法。

5.(6分)①他的作品深入灵魂,思考人性,充满哲思,角度独特,不同于同时代只停留于社会层面思考的作品;②他的写作轻视形式技巧,摒弃主义、思潮和热点;③他的作品突破了文体的边界,文体归属有争议。评分建议:一点2分,答对三点得6分;如有其他答案,言之成理可酌情赋分。

[解析)本题考查理解材料重要内容、筛选材料信息的能力。回答本题不能只引用材料中的原句,要先在材料中找到答题区域,再归类概括。本题可以从作品内容、技巧、文体边界等方面进行概括。

(二)现代文阅读Ⅱ(16分)

6.(3分)C[解析]本题考查理解文章内容的能力。A项表面写老张,其实是写村民对他身份的猜测;B项应是因即将开展的扶贫工作而激动;D项原因除了与马素芬的“隔空对话”之外,还有老张细致的工作——让妻子送丝巾等。

7.(3分)D[解析]本题考查分析鉴赏文章艺术特色的能力。直接描写人物的语言属于正面描写。

8.(4分)①“药铺子”“车库”,与上文路面障碍物的叙写相呼应;②“她要是舍得,我立马把我们家的车库推平”,为下文马素芬使拆药铺、甄挺香愿拆车库的情节埋下了伏笔。评分建议:一点2分,意思对即可;如有其他答案,言之成理可酌情赋分。

[解析]本题考查分析重要句子的作用的能力。分析句子的作用要看句子在文章中所处的位置,分析其与上下文内容的关联。一般可以从内容、结构等方面概括。本题中要注意题目中的“情节上”这一要求。

9.(6分)①现实生活中的麦海是像绿色海洋的麦田,是老张刚到来福村时看到的景色;②记忆中的麦海是老张家乡一眼望不到边的麦田,景色变化、充满诗意;③麦海象征着出身农村的老张不忘本、反哺农村的责任心与使命感;④麦海象征着丰收与希望,象征着扶贫工作下,新农村建设开创出的美好局面。评分建议:一点2分,答对三点得6分;如有其他答案,言之成理可酌情赋分。

[解析]本题考查分析作品标题意蕴的能力。分析作品标题意蕴的小技巧:1.首先分析标题的表面上的含义,然后分析标题的深层含义。也就是说先把标题字面上的意思分析出来。接着根据全文挖掘标题的深层含义。要结合小说的故事情节、人物形象来分析。2.分析标题意蕴的几个角度:①环境角度。交代了什么时间、什么地点、什么故事背景,渲染了什么气氛,等等。②故事情节的作用。是不是有推动故事情节发展的作用,是不是设置了悬念,等等。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

10.(3分)B[解析]本题考查文言断句的能力。原文标点:又北为摩云岭,丹嶂峻空。岭东有八仙洞,危若鹘枉,即马第伯所云石室也。其下为乱石沟,水南流过避尘桥,东折经鹤山北。

11.(3分)D[解析]本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。文中是地名。

12.(3分)D[解析]本题考查筛选文中信息、归纳内容要点的能力。“都已经模糊或缺失”错。

13.(1)(4分)回头看日观峰以西的山峰,有的被日光照到,有的没被照到,或红或白,颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。评分建议:译出大意给2分;“驳”“若偻”两处,每译对一处给1分。

(2)(4分)西边是石马山,是进入黄华洞游览的路口。因为游览黄华洞的路危险难走,所以吕坤在这个地方写了“回车岩”(三个字)。评分建议:译出大意给2分;判断句、“题”两处,每译对一处给1分。

[解析]本题考查理解并翻译文中句子的能力。翻译题是分点给分的,所以要注意字字落实,特别是一些特殊语法现象,还有重点实词或虚词。解答此类题时,先要找出关键字或句子确定其含义,再整体翻译。文言文翻译最基本的方法就是替换、组词.保留、省略。

14.(3分)作者按照日将出、日正出、日已出的时间顺序,依次描写了长天、云彩、大海的景象;语言简明扼要,寥寥数语使日出壮景宛然在目。评分建议:时间顺序、景物内容、语言特点,各1分;意思对即可。

[解析]本题考查理解、分析文章内容的能力。答案要围绕“有物”“有序”“简洁”这三个方面,在文章中找到相应的内容再分析、概括。

(二)古代诗歌阅读(9分)

15.(3分)C[解析]本题考查鉴赏诗歌的语言、表达技巧和评价诗歌的观点态度的能力。秦词表达的主题是歌咏忠贞不渝的爱情。

16.(6分)①秦观认为,鹊桥相会,虽聚少离多,却不值得哀怨。因为时空的阻隔反能酿就相会的甜蜜;只要彼此情深意长,就不必在乎朝夕相守。②范成大认为,七夕相会,匆匆一面,不如不见。因为见面只会重新撩乱万千离愁别绪;而且旧愁未消,反载了难以负荷的新恨归去。评分建议:观点各1分,分析各2分;意思对即可。

[解析]本题考查分析诗句的含意的能力。本题要求比较两首词的观点,答案一般分为两点,每首词一点。作答时不能只随意分析内容情感等,要围绕着统一的角度,即题目所要求的“对于牛郎织女的鹊桥相会”。

(三)名篇名句默写(6分)

17.(6分)(1)虑壅蔽则思虚心以纳下 想谗邪则思正身以黜恶(2)素月分辉 明河共影(3)示例:①彩舟云淡②着我扁舟一叶③只恐双溪舴艋舟④小舟从此逝(每空1分,多字、漏字、错字、语序错误等均不得分)评分建议:每答对一空得1分,有错别字等该空不得分。

[解析]本题考查默写名篇名句的能力。第(1)题扣住“虚心接受”“远离奸佞小人”等关键词,第(2)题扣住“月光下”“水天辉映”等关键词,第(3)题是开放性默写题,只要诗句跟“舟”有关即可。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(10分)

18.(3分)A[解析]本题考查正确使用词语的能力。黯然失色:本指心情不好,脸色难看。后多比喻相比之下有很大差距,远远不如。黯然失神:1.由于心情沮丧而精神受到摧残;2.情绪低沉,失魂落魄;3.形容十分沮丧的样子。根据语境,应选“黯然失色”。相映争辉:争夺光辉。相映成趣:相互衬托着,显得很有趣味,很有意思。根据语境,应选“相映争辉”。接踵而至:人们前脚跟着后脚,接连不断地来,形容人接连而来或事情持续发生。摩肩接踵:肩碰着肩,脚碰着脚,形容人多拥挤。根据语境,应选“接踵而至”。

19.(3分)C[解析]本题考查修改病句的能力。A项,语序不当,将“随自然”放到“而去”的前面。B项,成分赘余,去掉“之”。D项,错误同A.B两项。

20.(4分)①用“无言”“说服”“生活”等词,赋予树木人的特点,使之生动形象;②通过对树木的拟人化描写,告诉人们不要被庸常琐碎的生活裏挾,要亲近自然,热爱自然。评分建议:一点2分,意思对即可。

[解析]本题考查分析修辞手法的能力。本题答题要分两步,先回答手法的构成,再回答手法的表达效果。回答效果时不能泛泛而谈,要结合具体的语句。

(二)语言文字运用Ⅱ(10分)

21.(6分)①人脑的发育速度最快;②创造力在慢慢流失;③犯错也许意味着创造。评分建议:一处2分,意思对即可。

[解析]本题考查语言表达连贯的能力。第①处根据后文的“这种惊人的速度”等可以推知。第②处根据后文的“这对创造力来说可能具有致命的杀伤力”可以推知。第③处根据第三段内容可以推知。

22.(4分)①不能不抓住生命的最初阶段;②不能不重视发散性思维。评分建议:一点2分,意思对即可。

[解析]本题考查概括文段主要内容的能力。这个题目比一般的概括题多了一个要求,即要求使用双重否定句,还要注意答题范围,即前两段。

四、写作(60分)

23.(60分)[解析]本题考查写作能力。根据2021年全国卷作文评分细则赋分。

一、审题

这是一则漫画类材料,材料具有思辨色彩。漫画的左侧是标示“梦想”的高山,右侧有一个人站在现实的山顶。梦想与现实之间有着深深的壕沟。漫画的上方揭示了漫画的主题:当我们谈起“现实和梦想”,总会看到这样的鸿沟。这则漫画主题明确、指向精准,启迪考生思考“梦想与现实”的关系。漫画材料中明确指.出梦想与现实存在巨大的鸿沟,考生应在此基础上思考如何准确界定梦想与现实之间的关系。梦想与现实既对立又统一;两者相辅相成,在一定条件下,梦想可以转化为未来的现实;梦想高于现实,梦想的存在启动了现实发展的动力。准确把握“梦想与现实”的关系,能够多角度思考剖析其丰富含义,明确梦想与现实之间存在巨大的鸿沟,在此基础上思考如何处理两者的关系等是立意的关键,也是写作的重心。

同课章节目录