人教版高中语文选修--新闻阅读与实践《毛泽东先生到重庆》课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--新闻阅读与实践《毛泽东先生到重庆》课件(共16张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-06 19:35:04 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

毛泽东先生到重庆

特

特

写

特写:镜头式的新闻片段

学习目标

1、了解新闻特写的概念、分类。

2、理解人物特写的特点,体会新闻性与文学性的有机结合。

毛泽东先生到重庆

“特写是什么?是艺术品!”

放大并定格瞬间

永 恒

特写的概念、分类

1、概念:特写的本意是指摄影中“放大了的近景”。在新闻学上,特写是以描写为主要表现手段的一种新闻体裁,它往往截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段或细节,作形象化的再现与放大。

2、特点:描写局部并放大细节(主要表现手法是描写;选材:截取“局部”,而非一件事的始末或一个人的一生,并放大细节)

3、分类:人物特写和场景特写。

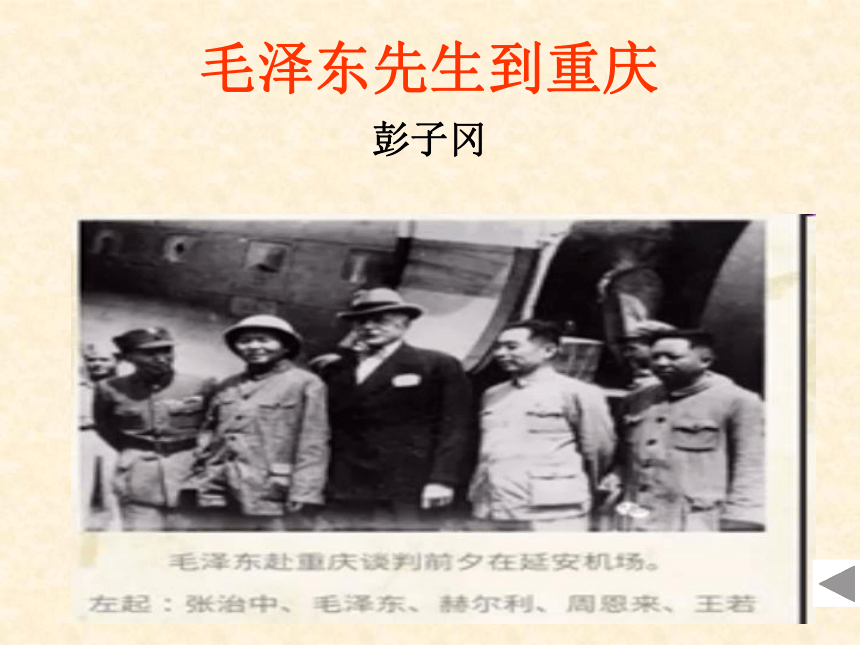

毛泽东先生到重庆

彭子冈

赏析探究

1、《毛泽东先生到重庆》是一篇人物特写,主要截取人物活动的哪些片段?思考作者为什么截取人物活动的这些片段?毛泽东到重庆有什么特别的意义?从课文中哪些语句可以看出来?

2、阅读课文,说说作者眼中的毛泽东有着怎样的精神气质,课文是通过哪些细节体现这一点的。

2、阅读课文,说说作者眼中的毛泽东有着怎样的精神气质,课文是通过哪些细节体现这一点的。

①“很感谢。”他几乎是用陕北口音说这三个字,当记者与他握手时,他仍在重复这三个字,他的手指被香烟烧得焦黄。 这位伟大的革命者是来自民间的书生

,他伟大而质朴、亲切而平易。他对那些关心中国的未来并为促成此次谈判作出重大贡献的“爱好和

②当他大踏步走下扶梯的时候,我看到他的鞋底还是新的。无疑这是他的新装。

③毛先生敞了外衣,又露出里面的簇新白绸衬衫。 平自由的人士”表示着衷心的感谢,他对这次“和平的握手”极为重视,细心准备,他对豪华、讲究的生活方式毫无经验,他希望和“外面的世界”有更多的交流。

④他打碎了一只盖碗茶杯,广漆地板的客厅里的一切,显然对他很生疏。他完全像一位来自乡野的书生。

⑤他翻看重庆报纸时说:“我们在延安也能读到一些。”他盼望有更多的记者可以到延安等地去。

赏析探究

3、有人认为该文的“通篇思想与文风至今仍不失为新闻写作的范例”。 作者恰当而娴熟地运用了“客观报道”这一高妙的宣传策略,在字里行间巧妙地表达了作者所要传达的信息,从而机智地突破了国民党的新闻检查,使爱好和平的人民“听”到了作者煞费苦心地“弹”出的弦外之音。联系背景,说说这“弹”出的弦外之音是什么?

背景链接

毛泽东赴重庆参加国共和谈,是70多年前那个秋天里最大的新闻,举国瞩目。据说当时有130多位中外记者前往机场报道,本文作者彭子冈时为《大公报》记者,也参与了这场新闻报道。

在当时的国统区,有3份比较有影响的报纸。一是国民党的《中央日报》,秉承蒋介石的指示采取低调淡化处理,妄图缩小影响;一是共产党的《新华日报》,则浓墨重彩,积极开展宣传;一是较为中立的《大公报》,虽然站在中立的立场上,但是他们真诚的呼吁和平,希望避免内战,所以在他们的最初报道中,充分表达了对这一事件的欣喜之情。

彭子冈(1914~1988)

中国新闻家。原名彭雪珍。1914年2月7日生于江苏苏州,1988年1月9日卒于北京。1936年北平中国大学肄业。1938年加入中国共产党。抗日战争时期,她以《大公报》记者名义在大后方采访,发表大量通讯,揭露日本侵略罪行。解放战争时期,任《大公报》驻北平记者。她是当时后方新闻界著名的“四大名旦”之一——这“四大名旦”就是四位女记者:彭子冈、浦熙修、杨刚、戈扬(前三人还曾被称为是“三剑客”)。中华人民共和国建立后,先后任天津《进步日报》和《人民日报》记者。1954年后任《旅行家》杂志主编。中国新闻社的名誉理事。

作者以女性特有的敏感,抓住了一些不为人知的细节,客观展现了毛泽东这位朴实无华,对豪华的官场生活极不适应的共产党领袖形象,使国统区的人民对这位被国民党称为“匪首”的共产党最高领导人能有真实的、正确的认识。

课堂小结

1.回扣目标 ,总结收获;

2.评出优秀小组和个人。

毛泽东先生到重庆

特

特

写

特写:镜头式的新闻片段

学习目标

1、了解新闻特写的概念、分类。

2、理解人物特写的特点,体会新闻性与文学性的有机结合。

毛泽东先生到重庆

“特写是什么?是艺术品!”

放大并定格瞬间

永 恒

特写的概念、分类

1、概念:特写的本意是指摄影中“放大了的近景”。在新闻学上,特写是以描写为主要表现手段的一种新闻体裁,它往往截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段或细节,作形象化的再现与放大。

2、特点:描写局部并放大细节(主要表现手法是描写;选材:截取“局部”,而非一件事的始末或一个人的一生,并放大细节)

3、分类:人物特写和场景特写。

毛泽东先生到重庆

彭子冈

赏析探究

1、《毛泽东先生到重庆》是一篇人物特写,主要截取人物活动的哪些片段?思考作者为什么截取人物活动的这些片段?毛泽东到重庆有什么特别的意义?从课文中哪些语句可以看出来?

2、阅读课文,说说作者眼中的毛泽东有着怎样的精神气质,课文是通过哪些细节体现这一点的。

2、阅读课文,说说作者眼中的毛泽东有着怎样的精神气质,课文是通过哪些细节体现这一点的。

①“很感谢。”他几乎是用陕北口音说这三个字,当记者与他握手时,他仍在重复这三个字,他的手指被香烟烧得焦黄。 这位伟大的革命者是来自民间的书生

,他伟大而质朴、亲切而平易。他对那些关心中国的未来并为促成此次谈判作出重大贡献的“爱好和

②当他大踏步走下扶梯的时候,我看到他的鞋底还是新的。无疑这是他的新装。

③毛先生敞了外衣,又露出里面的簇新白绸衬衫。 平自由的人士”表示着衷心的感谢,他对这次“和平的握手”极为重视,细心准备,他对豪华、讲究的生活方式毫无经验,他希望和“外面的世界”有更多的交流。

④他打碎了一只盖碗茶杯,广漆地板的客厅里的一切,显然对他很生疏。他完全像一位来自乡野的书生。

⑤他翻看重庆报纸时说:“我们在延安也能读到一些。”他盼望有更多的记者可以到延安等地去。

赏析探究

3、有人认为该文的“通篇思想与文风至今仍不失为新闻写作的范例”。 作者恰当而娴熟地运用了“客观报道”这一高妙的宣传策略,在字里行间巧妙地表达了作者所要传达的信息,从而机智地突破了国民党的新闻检查,使爱好和平的人民“听”到了作者煞费苦心地“弹”出的弦外之音。联系背景,说说这“弹”出的弦外之音是什么?

背景链接

毛泽东赴重庆参加国共和谈,是70多年前那个秋天里最大的新闻,举国瞩目。据说当时有130多位中外记者前往机场报道,本文作者彭子冈时为《大公报》记者,也参与了这场新闻报道。

在当时的国统区,有3份比较有影响的报纸。一是国民党的《中央日报》,秉承蒋介石的指示采取低调淡化处理,妄图缩小影响;一是共产党的《新华日报》,则浓墨重彩,积极开展宣传;一是较为中立的《大公报》,虽然站在中立的立场上,但是他们真诚的呼吁和平,希望避免内战,所以在他们的最初报道中,充分表达了对这一事件的欣喜之情。

彭子冈(1914~1988)

中国新闻家。原名彭雪珍。1914年2月7日生于江苏苏州,1988年1月9日卒于北京。1936年北平中国大学肄业。1938年加入中国共产党。抗日战争时期,她以《大公报》记者名义在大后方采访,发表大量通讯,揭露日本侵略罪行。解放战争时期,任《大公报》驻北平记者。她是当时后方新闻界著名的“四大名旦”之一——这“四大名旦”就是四位女记者:彭子冈、浦熙修、杨刚、戈扬(前三人还曾被称为是“三剑客”)。中华人民共和国建立后,先后任天津《进步日报》和《人民日报》记者。1954年后任《旅行家》杂志主编。中国新闻社的名誉理事。

作者以女性特有的敏感,抓住了一些不为人知的细节,客观展现了毛泽东这位朴实无华,对豪华的官场生活极不适应的共产党领袖形象,使国统区的人民对这位被国民党称为“匪首”的共产党最高领导人能有真实的、正确的认识。

课堂小结

1.回扣目标 ,总结收获;

2.评出优秀小组和个人。

同课章节目录