第2单元 6 记念刘和珍君 为了忘却的记念 讲义

文档属性

| 名称 | 第2单元 6 记念刘和珍君 为了忘却的记念 讲义 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-07 12:52:35 | ||

图片预览

文档简介

中国革命传统作品研习——纪实与虚构

本单元所选课文均属于“中国革命传统作品研习”学习任务群,旨在引导学生通过阅读与研讨革命传统作品,深入体会革命志士以及广大群众为民族解放事业英勇奋斗、百折不挠的革命精神和革命人格,了解中国革命的伟大历史进程,理解革命文化的精神内涵,深刻认识革命传统,激发奋发向上的精神力量,把握当下,树立当代中国人的文化自信。

[单元目标]

素养目标 对应内容 学习提示

语言建构与运用 揣摩作品中语意丰富的语句,体悟作者各自不同的语言风格。 1.开展研讨活动。分组讨论中国革命的意义;邀请专家指导、答疑和总结。2.举办人物访谈。获取真实资料,加深对革命背景和英雄人物思想境界的深刻理解。3.写作交流。撰写读书笔记,整理采访记录,提高写作水平。

思维发展与提升 理清文章思路,把握叙事特点,梳理作品中关键信息,深入体会作者的写作意图。

审美鉴赏与创造 结合时代背景,抓住关键语句,感受作品中革命志士和英雄人物的艺术形象,思考作品的内涵。

文化传承与理解 体会革命志士巨大的奉献和牺牲精神,思考中国革命的历史意义,陶冶性情,坚定志向,形成正确的世界观、人生观和价值观。

《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》

在风雨如磐的漫漫长夜,鲁迅用充满血泪的道义文字寄托对烈士牺牲的深切哀痛,表达对正义力量的信心。《记念刘和珍君》赞扬以刘和珍为代表的“为中国而死的中国的青年”,《为了忘却的记念》感叹白莽、柔石等人的牺牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼、景仰之情以及对反动势力的痛恨之意。

《包身工》

在20世纪初的中国,生活着这样一个特殊的工人阶层,他们住的是十七八个人挤在一起的鸽笼,吃的是豆腐渣熬成的稀汤和烂菜叶,干的是每天十二三小时繁重的纱厂劳动。他们没有阳光,没有欢笑,甚至也不能拥有自己——这就是包身工,受着帝国主义和封建势力双重压榨、失去人身自由的包身工。作者夏衍以纪实的文字预示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运,揭示了中国革命的意义。

《荷花淀》《小二黑结婚(节选)》《党费》

革命的烽火燃遍中华大地,人民群众在这座培育钢铁栋梁的革命熔炉中逐渐觉醒,不断进步。《荷花淀》刻画了善良勇敢的抗日军民的群像,歌颂了他们的斗争精神与美好情感;《小二黑结婚》讲述了根据地青年在中国共产党领导下追求婚姻自主、走向新生活的故事;《党费》描绘了革命斗争的场景,体现出革命斗争的艰险和革命者对党的忠诚与热爱。

[语言建构]

一、读准字音

(一)单音字

寥落(liáo) 洗涤(dí) 踌躇(chóu chú)

桀骜(jié) 赁屋(lìn) 噩耗(è)

尸骸(hái) 屠戮(lù) 浸渍(zì)

绯红(fēi) 殒身不恤(yǔn)

(二)多音字

1.组词辨析法

(1)攒 (2)抹

(3)菲 (4)创

2.语境辨析法

(1)这个血(xuè)案是谁制造的呢?眼前血(xiě)淋淋的现场让人惊恐。

(2)不要因为吃不上这薄(bò)荷味的薄(báo)饼而妄自菲薄(bó)。

二、写对字形

(1) (2)

(3) (4)

三、积累词语

1.理解辨析

(1)干练·熟练

干练:指又有才能又有经验,侧重于“有才能”。熟练:指工作、动作等因常做而有经验,侧重于“做得纯熟”。两者都是形容词,都有“从事某项工作有经验”的意思。

(2)徘徊·徜徉

徘徊:来回慢慢走动(一般有心事)。比喻犹疑不决,也比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。徜徉:闲游,安闲自在地步行。两者都有“慢慢走”的意思。

(3)目不忍视·不忍卒读

目不忍视:形容景象十分凄惨,使人不忍心看。不忍卒读:不忍心读完,多形容文章悲惨动人。两者都有“不忍心看”的意思。

2.明确词义

(1)殒身不恤:_____________________________________________________

(2)长歌当哭:_____________________________________________________

(3)出离愤怒:_____________________________________________________

(4)惊心动魄:_____________________________________________________

[答案] (1)牺牲生命也在所不惜。褒义词,用于赞扬的语境中。(2)用文章来当作哭泣。长歌,吸吭高歌,这里指写文章。当,当作。(3)愤怒到极点,甚至超出了愤怒的程度。(4)原指文辞优美,意境深远,使人感受很深,震动很大。后形容使人惊骇紧张到极点。

[语言运用]

1.判断下面句子中加点字的读音、写法的正误,并将错误的改正。

我平素想,能够不为势力所屈,反抗一广有羽冀的校长的学生,无论如何,总该是有些桀(jié)傲(ào)锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。

改正:__________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “冀”应为“翼”;“傲”应为“骜”。

2.判断下面句子中加点字的读音、写法,词语使用的正误和画线句子是否有语病,并将错误的改正。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干炼坚决,百折不回的气势,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒(yǔn)身不恤(xù)的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋密计,压抑至数千年,而终于没有消亡。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

改正:____________________________________________________________

[答案] “气势”是外显的力量和形势。此处指中国女子面对重大问题表现出了正直、豪迈的态度,应用“气概”;炼—练,密—秘;画线句子残缺宾语中心词,在“消亡”后加“的明证了”。

3.判断下面句子中加点的字的读音、写法的正误,并选出填入下面横线处的句子正确的一项。

然而即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸(hé)。还有一具,是杨德群君的。而且又证明着这不但是杀害,简直是谑杀,________。

A.以致身体上还有棍棒的伤痕

B.因为身体上还有棍棒的伤痕

改正:____________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “骸”应读hái;谑—虐。画线处与前文构成因果关系,故选B项。

[资料链接]

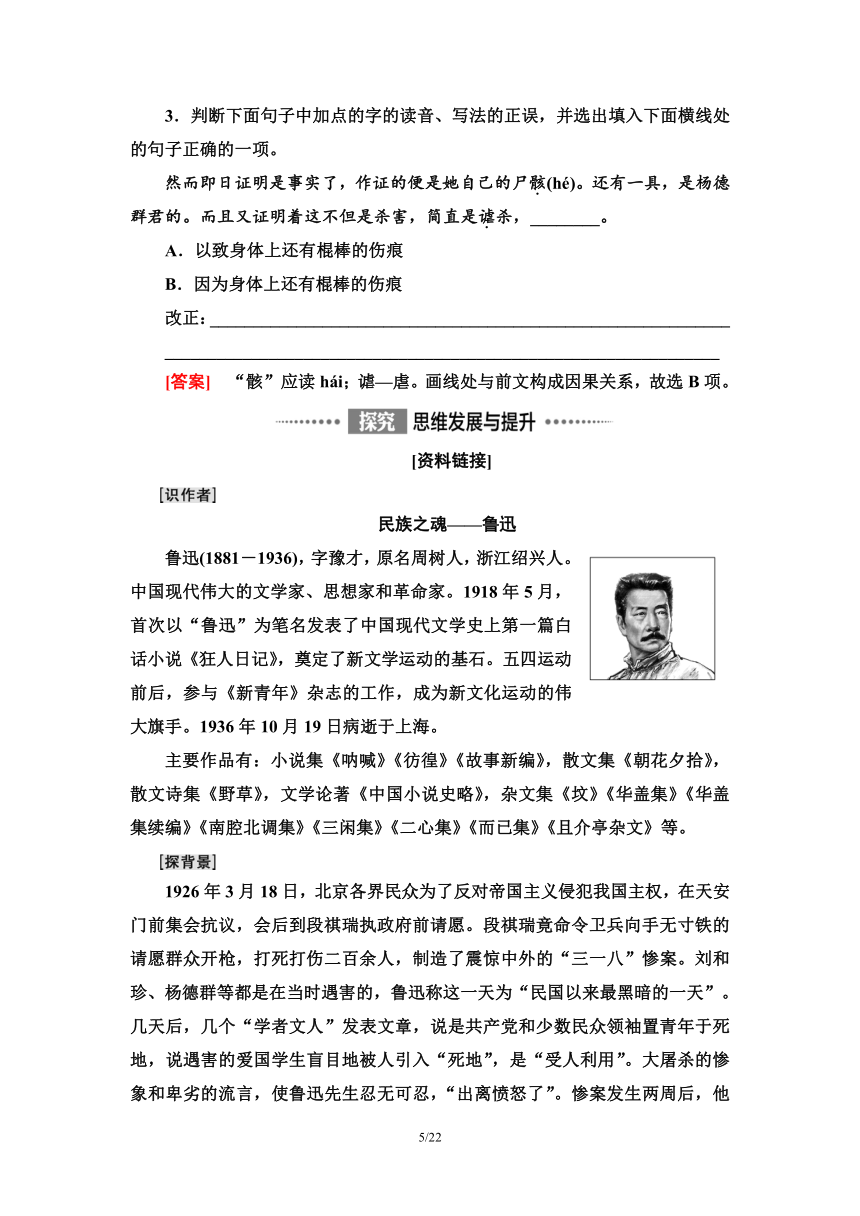

民族之魂——鲁迅

鲁迅(1881-1936),字豫才,原名周树人,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。五四运动前后,参与《新青年》杂志的工作,成为新文化运动的伟大旗手。1936年10月19日病逝于上海。

主要作品有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,文学论著《中国小说史略》,杂文集《坟》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

1926年3月18日,北京各界民众为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向手无寸铁的请愿群众开枪,打死打伤二百余人,制造了震惊中外的“三一八”惨案。刘和珍、杨德群等都是在当时遇害的,鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。几天后,几个“学者文人”发表文章,说是共产党和少数民众领袖置青年于死地,说遇害的爱国学生盲目地被人引入“死地”,是“受人利用”。大屠杀的惨象和卑劣的流言,使鲁迅先生忍无可忍,“出离愤怒了”。惨案发生两周后,他写下了这篇悲愤警世的名作。

杂 文

杂文,是一种特殊的议论文,是直接而迅速地反映社会事件,对“有害的事物”立刻给以反响或抨击的文艺性论文。它介于“论说”和“文学”之间,其特点是:现实性十分强烈,倾向性十分鲜明,语言犀利,论证有力,风格多样,不拘一格,“嬉笑怒骂,皆成文章”。因此,人们称它为“感应的神经”“攻守的手足”,又称为“匕首”“投枪”。杂文的内容广泛,形式多样,有关日常生活、文化动态及政治事件等的杂感、随笔都可归入这一类。

[文本鉴赏]

《记念刘和珍君》通过悼念刘和珍,深刻地揭露了北洋军阀政府屠杀爱国青年的滔天罪行,有力地抨击帮闲文人造谣诬蔑爱国青年的无耻卑劣,高度赞颂爱国青年临危不惧、团结友爱的崇高品质和大义凛然、殒身不恤的爱国精神,呼唤民众,激励猛士,抒发作者强烈的爱憎分明的情感。

①____________ ②____________

[答案] ①详写遇难经过 ②劝诫徒手请愿

任务一 赏析文章的语言

1.在第二部分,作者两次提到“有写一点东西的必要了”,两个“必要”有何深意?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 第一个“必要”说的是悼念遇害者,奉献作者的哀痛和尊敬,控诉段祺瑞执政府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调。第二个“必要”在于唤醒“庸人”,使人们记住这笔血债不要忘记。两次“必要”,突出了写作缘由。

2.联系语境,体会关键词语的含义和表现力,并写出句子的深层意蕴。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “真的猛士”指真正勇敢的革命者。“惨淡的人生”指反动派统治下的黑暗现实。“哀痛者”和“幸福者”分别指看到黑暗现实,哀痛于国家和人民而无力改变的人和敢于正视黑暗现实,为国为民敢于斗争敢于牺牲的人。

深层意蕴:真正勇猛的革命志士,能严肃对待反动统治下的血腥屠杀,毫不回避,奋然而起,前仆后继,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。他们为国家和民族的前途、人民的悲惨命运而哀痛,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。这是何等的伟大,何等的崇高。

理解文中词语的含义

理解词的意义包含词语的指代义、隐喻义、象征义等;理解短语的意义要注意短语的丰富内涵和隐喻、象征的意义。可从以下角度入手:

1.联系词语所在句子的内容及前后句。理解词语必须联系语境,做到“词不离句”。

2.联系文章的主题或作者的情感态度。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语等依据此法。

3.联系作者写作时的写作意图和社会背景理解词语的含义。

4.依托手法挖掘。可以依托修辞、描写手法挖掘其背后作者要表达什么意思,要达到什么效果。

3.下列语段中加点的虚词有什么表达效果?

说卫队居然开枪……但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案]

词语 表达效果

居然 指出乎人们的意料,人们没有想到执政府竟如此残忍地杀害“请愿群众”。 这些虚词一气贯下,表达了作者无比悲愤的心情。

但、竟 表现了作者的诧异,作者不相信“噩耗”,怀疑它只是传说,突出反动派的凶残。

向来、然而、也 写出了统治者卑劣凶残的程度令人闻所未闻。

况且、更 写出了善良谦和的刘和珍无端遭遇毒手,反衬反动派的凶残。

4.第七部分第三段中说“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。如何理解这句话?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 一般的民众,会从中国女子的英勇斗争、互相救助、虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价其牺牲的意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用,充满着感奋之情。

任务二 分析文章的内容

5.文章追忆了刘和珍的哪些事迹?从这些事迹中可以看出刘和珍是怎样的一位青年?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] (1)反抗广有羽翼的校长——疾恶如仇、勇于斗争的青年;(2)坦然对偏安——坚毅乐观的青年;(3)黯然虑母校——具有高度责任心和事业心的青年;(4)欣然去请愿而被害——勇敢无畏。

6.第四部分中“衰亡民族之所以默无声息的缘由”中“缘由”有哪些?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 敌人残暴凶杀的暴力统治和反动文人用反动舆论进行的思想统治,屠刀加钳口术的专制性统治,使得我们的民族更加衰亡。

7.本文题为“记念刘和珍君”,但明显不全在写刘和珍,请找出文中一共写了哪几类人?作者对他们的态度和感情怎样?(在下面表中填上相关内容)

哪类人 作者的态度和感情

爱国者、猛士、苟活者(“我”) ①

② 揭露、嘲讽

麻木的民众、庸人、无恶意的闲人 ③

[答案] ①尊敬、悼念、激励 ②反动派、当局者、流言家、有恶意的闲人 ③哀伤、唤醒

任务三 鉴赏文章的表达技巧

8.第五部分中“中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”运用了什么修辞手法?请分析一下。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 运用了反语的修辞手法。屠戮妇婴、惩创学生并非伟绩、武功,作者反话正说,旨在讽刺中外反动派的暴行。

9.第六部分中“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”一句运用了什么修辞手法?有何作用?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 运用了比喻的修辞手法。“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,“大量的木材”比喻残酷的流血斗争,“一小块”比喻前进一小步。作用:人类历史和大量的木材只能生成一小块煤一样,也是要付出大量的流血牺牲才能前进一小步,作者以“煤的形成”做比喻,形象而深刻地阐明了“人类的血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,并沉痛指出这次惨案的经验教训,告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变斗争方法。

任务四 合作探究

10.刘和珍等青年学生因为请愿而被反动当局杀害,那么,作为新时代的学生,是应该专心读书、埋头学问,还是应该“家事国事天下事,事事关心”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] (观点一)作为新时代的青年学生,专心读书、埋头学问才是我们的第一要务。至于参加其他社会活动,关心国家大事,这都不是青年学生在校期间应该做的事情。所以,像刘和珍等青年学生就不应该上街游行,而应该坐在教室里专心致志地读书做学问。只有这样,才不会有无谓的牺牲,才能更好地发挥聪明才智,为国家做贡献。

(观点二)作为新时代的青年学生,光死读书是不够的,而应该“家事国事天下事,事事关心”,也就是说青年学生对小到家事,大到国家大事,都应该关心。献一份微薄之力是青年学生义不容辞的责任。所以,刘和珍等青年学生的行为是值得我们当今社会提倡的爱国行为。

[语言建构]

一、读准字音

(一)单音字

竦身(sǒng) 不屑(xiè) 罗曼谛克(dì)

惴惴(zhuì) 爱憎(zēng) 艺苑(yuàn)

循着(xún) 戳穿(chuō) 吮血(shǔn)

冯铿(kēng) 涅槃(pán) 客栈(zhàn)

被褥(rù) 挈妇(qiè)

(二)多音字

1.组词辨析法

(1)率 (2)禁

(3)模 (4)拓

2.语境辨析法

(1)夜深了,可大家急于寻找的目标尚无着(zhuó)落,着(zháo)急的同时,每个人都在想着(zhe)不同的着(zhāo)数,以求尽快把问题解决。

(2)走入佛(fó)教圣地,所有人都仿佛(fú)进入了一片心灵的净土。

二、写对字形

(1) (2)

(3) (4)

三、积累词语

1.理解辨析

(1)简洁·简捷

两者都是形容词,都有“简单”的意思。“简洁”指(说话、行文等)简明扼要,没有多余的内容。“简捷”①指说话直截了当。②指简便快捷。

(2)轻率·草率

两者都是形容词,形容做事的态度缺乏思考,粗心大意。“轻率”着重指(说话、做事)随随便便,没有经过慎重考虑,常用来形容说话、行动以及对人的态度。“草率”着重指(做事)不认真,敷衍了事。

2.明确词义

(1)情随事迁:_____________________________________________________

(2)隐约其辞:_____________________________________________________

(3)明珠投暗:_____________________________________________________

(4)郑重其事:_____________________________________________________

[答案] (1)思想感情随着情况的变迁而发生变化。(2)形容说话躲躲闪闪,使人不易完全明白。(3)比喻怀才不遇或好人失足参加坏集团,也泛指珍贵的东西得不到赏识。(4)形容对待事情非常严肃认真。

[语言运用]

1.判断下面语段中加点词语运用的正误和画线句子是否有语病,如有错误,请改正。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不屑,或不愿载这件事,只在《文艺新闻》上有一点模棱两可的文章。

改正:____________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “模棱两可”应为“隐约其辞”;“不屑”与“不愿”语序不当,应颠倒位置。

2.判断下面语段中加点字的读音、词语运用的正误,如有错误,请改正。

他终于决定地改变了,有一回,曾经明白的告诉我,此后应该转换作品的内容和形式。我说:这怕难罢,譬(bì)如使惯了刀的,这回要他耍棍,怎么能行呢?他简捷的答道:只要学起来!

改正:____________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “譬如”中的“譬”应读pì;“简捷”应为“简洁”。

3.填入下面横线处的句子,正确的一项是( )

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,____①____。夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,____②_____。

A.①我还在这样的世界上活着 ②即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的

B.①这是怎样的世界呢 ②除了我,将来还会有人记起他们,再说他们的时候的

C.①我不知道这样的世界何时是个尽头 ②除了我,将来还会有人记起他们,再说他们的时候的

D.①这是怎样的世界呢 ②即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的

D [第①处紧承上文,强调“这”,故应用“这是怎样的世界呢”,作者发出对“这个世界”的诅咒;第②处用假设让步复句的形式,强调五位革命青年作家死难的意义。]

[资料链接]

本文选自《南腔北调集》。最初发表于1933年4月1日《现代》第2卷第6期。第二次国内革命战争时期,国民党政府配合其军事“围剿”,疯狂地进行文化“围剿”。他们一方面利用其御用文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。

1931年1月17日,柔石、白莽等左联的5位青年作家被捕。同年2月7日被秘密枪杀于上海龙华的特务机关“警备司令部”,大批左联作家被通缉,鲁迅先生也时刻面临被捕的危险境地。鲁迅先生没有畏惧反动派的屠刀和淫威,在闻知柔石、白莽等左联的5位青年遇难的消息后,发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子,即1933年2月7日至8日,鲁迅先生怀着无限的悲愤写下这篇纪念文章《为了忘却的记念》。

中国左翼作家联盟

中国左翼作家联盟,简称左联,是中国共产党于20世纪30年代在中国上海领导创建的一个文学组织,目的是与中国国民党争取宣传阵地,吸引广大民众支持其思想。左联的旗帜人物是鲁迅。

“左联五烈士”

1931年2月7日,左联作家有柔石、胡也频、殷夫、冯铿及尚未加入左联的李伟森与其他18位共产党员,被国民党秘密杀害于上海龙华。牺牲的这5位年轻作家,史称“左联五烈士”。“左联五烈士”就义后,左联即刻发表了抗议和宣言,指斥国民党暴行,国内外进步力量也声讨这一暴行。

[文本鉴赏]

本文通过对白莽、柔石等5位烈士生平遇难情况的回忆,高度赞扬了烈士们善良、执着、坚忍的优秀品质,抒发了对烈士沉痛悼念和无限尊敬之情,揭露了国民党反动派杀害革命作家的卑劣行径,表达了化悲痛为力量、与黑暗势力不懈斗争的坚定决心和必胜信心。

①____________ ②____________

[答案] ①回忆与柔石的交往,顺带写冯铿 ②抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达坚定信念

任务一 理解文中重要语句的含义

1.文章第一部分第二段中“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”这句话的含意应如何理解?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 这句话极概括地叙述了当时上海报刊对五烈士遇害牺牲的四种不同态度:①“不敢”→同情革命者,想刊载以揭露反动派,但怕惹祸;②“不愿”→不想惹是非、担风险,明哲保身;③“不屑”→站在反动立场上,充满轻视情绪,认为革命者流血牺牲不值一提;④“隐约其辞”→只有《文艺新闻》巧妙地透露出一些消息。

2.文章第五部分最后一段中“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢”有怎样深刻的含意?请简要分析。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “夜正长”象征着黑暗统治还正严酷,需要用战斗去驱散那浓重的黑暗。“路也正长”象征革命斗争的道路也还漫长,需要不懈地斗争,夺取胜利。“我不如忘却,不说的好罢”照应开头,再次强调要摆脱悲哀,化悲痛为力量,砸烂那似人非人的世界。

3.第四部分中“原来如此!……”自成一段,其中的感叹号和省略号各有什么作用?试分析该句的深层次含意。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 作用:感叹号表明了作者此时正在挂念狱中的进步青年,却忽然得知他们已被杀害的震惊;而省略号表明了作者更加复杂的感受,有对反动政府残暴的极度愤慨和对青年们遇害的巨大悲伤,因感情过于强烈而无法诉诸言语。深层次含意:反动派竟如此卑劣凶残地对待无辜青年,柔石等这样的好青年竟会遭到如此残酷的杀害。

任务二 赏析文章中的形象

4.概述作者同白莽三次相见的情况,并说说作者通过哪些具体生动的材料,表现白莽形象的什么特点。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 作者通过白莽对彼得裴传和诗的翻译及有意曲译;他与鲁迅初次见面后的来信并坦率地表示“很悔和我相见”;刚从狱中释出,热天穿厚棉袍、汗流满面,却毫无愁苦地便登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者这三个具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的革命文学青年的形象特点。

5.怎样理解柔石的“迂”?鲁迅先生为什么在纪念文章里说他“迂”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 柔石的“迂”指两个方面,一是对社会的黑暗、人心的险恶,还缺乏清醒的深刻的认识,因而不免碰钉子;二是受“男女授受不亲”的影响,和女性在一起不自然,难为情,连一同走路都不敢,后来就是敢了,还要拉开距离。柔石的“迂”,固然说明他对时代对社会缺乏洞察力,单纯幼稚。但至少说明他心地善良,品行端正。

鲁迅写他的“迂”,笔端饱含深情,鲁迅要告诉世人,柔石的心太好了,他太善良、太老实了!同时暗示他从事的事业是正义的,反动派残害这样的青年,足见其残暴、反动。

概括形象特点

概括形象特点应重点把握:①思想性。包括人物形象的性格和社会意义,注意它所揭示的作品的主题和它所体现的现实意义。②艺术性。主要是指人物形象塑造的方法。

1.从叙述的事件中概括分析。文章中对人物形象的刻画往往通过事件表现出来,因此,对人物形象的概括要紧扣叙述事件。

2.从对人物的描写中概括分析。对文中的动作、语言、心理等细节描写要重点关注,这些都是概括分析的依据。

3.从作者的抒情议论中概括分析。文中议论抒情的语句,特别是对形象的评价性语句,往往直接点明形象特点。

任务三 鉴赏表达技巧

6.阅读文章第二部分,请简要分析作者塑造柔石这一人物形象时是如何运用夹叙夹议手法的,并简要分析其作用。

记叙 议论 作用

叙述“我的决不邀投稿者相见”的原因,以及“故意回避”一般文学青年 ① 充分地说明与柔石的相知之深

② 无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来 高度评价了柔石的崇高品质

柔石“转换作品的内容和形式”的决心和作者对冯铿“很隔膜” 连用了三个“疑心”发表议论,逐一否定了冯铿的急于事功和柔石的受人影响 ③

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] ①柔石是当时作者“惟一的不但敢于随便谈笑,而且还敢于托他办点私事的人” ②叙述柔石在朝花社工作的种种表现 ③谦虚剖析自己“偷懒”的“伤疤”,凸显柔石的进取精神

7.试分析鲁迅在文中使用三个典故的用意。

典故 用意

① 突出柔石性格中的“硬气”和“迂”的特征;用明成祖朱棣惨无人道、滥杀无辜的罪行,来暗示国民党反动派杀害革命青年的罪行,是对国民党反动派深刻的揭露和控诉

② 揭露国民党反动派的滥杀无辜与奸相秦桧没什么两样;表明自己不像高僧那样束手待毙,而是“逃走”,以保存实力,继续战斗

向子期作《思旧赋》悼念亡友 ③

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] ①方孝孺宁死不起草诏书 ②《说岳全传》高僧坐化 ③揭露反动统治的极端黑暗腐朽,用以说明在黑暗政治下正直的人是没有言论自由的

这三个典故主要运用了议论的表达方式,强化了叙事的深度和广度,较为含蓄地表达了对烈士们的深沉悼念和对黑暗政治的强烈不满。

任务四 合作探究

8.《记念刘和珍君》以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,《为了忘却的记念》则说“我不如忘却,不说的好罢”,这两处的“忘却”表达的情感是否相同?请谈谈自己的看法。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 《记念刘和珍君》中的“忘却”意在警醒人们,也提醒自己,不要忘记烈士的鲜血,要总结教训,为了“更奋然而前行”。《为了忘却的记念》中的“忘却”实际上是“摆脱”“搁置”的同义语,也就是将由战友牺牲而带来的无限悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。

[写法借鉴]

1.写作特色

记叙、议论、抒情完美结合

这两篇文章均是具有浓烈抒情成分的散文诗式的杂文,文中的记叙和议论常与抒情结合,处处凝集着强烈深沉的悼念之情,使文章的纪念性更强,更能打动人心。

《记念刘和珍君》第五部分,先记叙了刘和珍等遇难的情景,描绘了爱国青年英勇斗争的形象,揭露了反动派的凶残。接着写出“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了……”这一句。这是在记叙之后,作者悲极愤极的感情的总的抒发,强有力地表达了作者对反动派的憎恨,对死难烈士的悲痛。在记叙和抒情中又交叉着议论,增强了对反动派凶残下劣揭露的深刻性。

《为了忘却的记念》第四部分先写柔石的被捕,接着谈到自己受牵连,“不愿意到那些不明不白的地方去辩解”,说明作者对反动政府的蔑视,并插入一段借《说岳全传》引起的议论,既批判了空盼“剑侠”的无稽,又嘲讽了敌来“坐化”的无益,明确地表示了“我于是就逃走”的抉择,充分体现了他一向“韧”的战斗精神。接着叙述柔石等青年作家被捕后的情况。在这部分中,作者对战友牺牲噩耗进行叙述的同时,对反动派的滔天罪行也进行了一系列的议论,均具有浓郁的抒彩,尤其是那首七律《惯于长夜过春时》,更是作者如火激情的高度凝聚。

2.写法指导

记叙、议论、抒情完美结合的“三要求”

记叙、议论、抒情完美结合是指在以记叙为主的文章中适当地穿插一些抒情和议论,对所记叙的人物、事件等加以评述,表明见解,或是就个别事物点出它的普遍意义,抒发内心强烈的感情。这种方法能引起读者联想,激起读者思想上的共鸣;画龙点睛,表现文章主题;使文章更具有感染力。运用这种手法应做到以下三点:

(1)抒情和议论要少而精。叙述中的议论与抒情应是“点睛之笔”,所以话不在多而在精。它是叙述与描写的总结与升华,应一语中的,能启迪读者的思考,或引起读者的共鸣,切忌长篇大论或肆意抒情,以至喧宾夺主,影响了记叙文体。

(2)抒情和议论要贴切、自然。记叙文中的议论与抒情是建立在叙述与描写的基础上的,必须使所议之题、所抒之情紧扣叙述与描写的内容,力求做到不突兀、不生硬、不虚假,使读者有水到渠成之感,有情真意切之感。议论部分还应特别注意力求角度新颖,含意深刻。

(3)抒情与议论密不可分。在记叙文中,有时议论的过程中不仅表明了作者的观点,同时也表明了作者的好恶喜怒,洋溢着感彩,这种和抒情密切结合的议论,既要“以理服人”,又要“动之以情”,这样才能收到良好效果。

3.迁移运用

请以“忘记”为话题,写一段文字,综合运用记叙、议论、抒情的表达方式,不少于300字。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] (示例)“你还记得这些手帕吗?十几年的全都在这儿啦。你看,这块蓝色的,还记得吗?你才四岁的时候,我常用一个别针将它别在你的外套上,给你擦汗。”看着你在我面前叨叨地说着,并不看我,完完全全地沉醉在幸福的回忆中。我静静地听着,不敢吱声,我无法应和母亲——因为我什么也不记得了。

“还有这块白色红边儿的,是你十岁那年特意订制的。看,上面还印着字哩——爱女玲珑十岁生日快乐。唉,日子过得真快,转眼就八年了,一眨眼的工夫。”她轻轻叹息。我是多么希望自己能记得这些往事啊,哪怕是模糊的、零碎的也好!我无法想象,为什么母亲如此细心地收藏着过往、如数家珍般道出我的点滴,她不是常常抱怨说人老了,记性坏了吗?

我承认,我是彻底地将手帕的故事忘了,很随意地扔在了记忆的角落。况且,现在也不时兴手帕了,取而代之的是一种纸巾,薄如纱,白若雪,香似兰,装在一个很精致的塑料口袋中。当我流汗了,取出一张,轻轻一擦,质感很好,而且还有一种隐隐的香气,然后随手扔掉,多方便。于是很自然地,手帕便不常被人记得了。我的书包中全是柠檬香型的纸巾,手帕的概念变得淡然了,甚至要忘却。若不是母亲无意中提起,我实在无法忆起这些手帕曾属于我。

[素材采撷]

一

1.素材积累

鲁迅对爱国青年的不幸死去寄托了无限的哀思。他热爱青年,正因为如此,他不愿意他们无谓地死去。鲁迅痛惜刘和珍的死,但是认为她的死意义有限,因为没有达到目的,鲁迅以此启迪青年要注意变换斗争方式。鲁迅热烈地爱,也热烈地恨,他对反动势力无比憎恨,痛恨反动政府的凶残和反动文人的无耻,并用犀利的笔进行彻底的揭露和批判,使之显露原形于国人面前;对于有害的事物,对于国民性的痼疾,他的鞭挞不留情面;对于某些不良倾向,他也常义愤溢于言表。

【应用角度】 “爱与恨”“爱国”“精神导师”“勇士”等。

2.素材应用

是谁?曾经彷徨,而后怀着满腔热情拿起笔杆子,向敌人的咽喉刺去!是谁?曾经呐喊,而后激励着一代又一代的有志青年,在布满荆棘的道路上奋勇前行,追寻那一片光明!是谁?曾经伤逝,为的是无法一直做人民的孺子牛,为革命多做一些事!是您,鲁迅先生!您敢爱敢恨,沧海横流,您是识时务之俊杰;刀光剑影,您是永远不倒的猛士!

您犹如一轮喷着红火焰的红日,在平静苍白的天空中炽热地燃烧,猛士的一生是不畏艰险的,他们在如地狱般的世界里勇敢地与黑暗抗争,为了给人民拼搏出一个光明的未来。猛士呵,您也许是那只将要涅槃的火凤凰,您的举动会让更多的“刘和珍”站起来。到今天,若您仍在世,您便会看到革命的胜利所带来的辉煌——一个自强昌盛的新中国,一个繁荣安乐的太平盛世!

二

1.素材积累

国民党反动派“禁止书报,通缉作家,封闭书店”,实行疯狂的法西斯血腥统治,但是,一大批革命青年仍在热烈地拥护和发展左翼文艺,积极地进行革命活动。白莽翻译《彼得斐传》,呼唤真正的“自由”;即使两次被捕仍然敢于为革命事业献身。柔石等人设立朝花社,出版进步刊物,介绍进步文化……1931年1月17日,五

位“左联”的革命作家被捕,2月7日被秘密枪杀。鲁迅先生等“左联”作家特地发表《为国民党屠杀大批革命作家宣言》,控诉反动派的罪恶暴行,指出这种虐杀手段决然不可能消灭左翼作家文化运动,并坚决表示要继续反对“国民党在末日之前的黑暗的乱舞”。

【应用角度】 “奉献”“责任”“中国的脊梁”等。

2.素材应用

善良、执着的柔石借钱也要创办启国人心智的杂志社,勇敢、率性的白莽两次被捕不改初衷,因为他们都熟知“国家兴亡,匹夫有责”。中国的历史,就是一部把“责任”世代传承的历史。几千年来,中国人用绵延不绝的责任,惊天动地地注解着民族精神:大禹治水,三过家门而不入,身影何其匆匆;漫漫长路,屈原上下求索,心志何其虔诚;身受宫刑,司马迁忍受欺侮,“史家绝唱”何其恢宏;虎门销烟,林则徐铸我中华尊严,神情何其凝重!因为责任,毛泽东同志指点江山,聚万众之心,开天辟地;因为责任,邓小平同志海纳百川,开启改革开放的大门;因为责任,新一代领导人继往开来,点燃中华民族腾飞之火……

1.[先贤语录] 孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”

(《孟子·尽心上》)

[明理知义] 孟子说:“充分运用心灵思考的人,是知道人的本性的人。知道人的本性,就知道天命。保持心灵的思考,涵养本性,这就是对待天命的方法。无论短命还是长寿都一心一意地修身以等待天命,这就是安身立命的方法。”

[成长启示] 孟子认为,所谓安身立命,就是一心一意地进行自身修养。对于青年学生来说,要加强知识学习和思想修养,充实自己的心灵,不做悠悠天地中的匆匆过客,以致蹉跎岁月。

2.[先贤语录] 子曰:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”

(《论语·阳货》)

[明理知义] 孔子说:“弟子们,你们为什么不学《诗经》呢?《诗经》,可以激发人的情志,可以培养观察能力,可以培养与人群相处的本事,可以抒发内心的幽怨。近处讲能用其中的道理侍奉父母,远处说可以用其中的道理侍奉国君。还可以多知道一些鸟兽草木的名称。”

[成长启示] 孔子谈《诗经》的三大功能,一是诗教,兴观群怨以修身;二是诗识,鸟兽草木以致知;三是诗用,事父事君以治国。孔子在这里阐述了文学经典的作用,同学们培养读书的兴趣,养成阅读经典的习惯,对于个人的成长无疑是大有裨益的。

2/22

本单元所选课文均属于“中国革命传统作品研习”学习任务群,旨在引导学生通过阅读与研讨革命传统作品,深入体会革命志士以及广大群众为民族解放事业英勇奋斗、百折不挠的革命精神和革命人格,了解中国革命的伟大历史进程,理解革命文化的精神内涵,深刻认识革命传统,激发奋发向上的精神力量,把握当下,树立当代中国人的文化自信。

[单元目标]

素养目标 对应内容 学习提示

语言建构与运用 揣摩作品中语意丰富的语句,体悟作者各自不同的语言风格。 1.开展研讨活动。分组讨论中国革命的意义;邀请专家指导、答疑和总结。2.举办人物访谈。获取真实资料,加深对革命背景和英雄人物思想境界的深刻理解。3.写作交流。撰写读书笔记,整理采访记录,提高写作水平。

思维发展与提升 理清文章思路,把握叙事特点,梳理作品中关键信息,深入体会作者的写作意图。

审美鉴赏与创造 结合时代背景,抓住关键语句,感受作品中革命志士和英雄人物的艺术形象,思考作品的内涵。

文化传承与理解 体会革命志士巨大的奉献和牺牲精神,思考中国革命的历史意义,陶冶性情,坚定志向,形成正确的世界观、人生观和价值观。

《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》

在风雨如磐的漫漫长夜,鲁迅用充满血泪的道义文字寄托对烈士牺牲的深切哀痛,表达对正义力量的信心。《记念刘和珍君》赞扬以刘和珍为代表的“为中国而死的中国的青年”,《为了忘却的记念》感叹白莽、柔石等人的牺牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼、景仰之情以及对反动势力的痛恨之意。

《包身工》

在20世纪初的中国,生活着这样一个特殊的工人阶层,他们住的是十七八个人挤在一起的鸽笼,吃的是豆腐渣熬成的稀汤和烂菜叶,干的是每天十二三小时繁重的纱厂劳动。他们没有阳光,没有欢笑,甚至也不能拥有自己——这就是包身工,受着帝国主义和封建势力双重压榨、失去人身自由的包身工。作者夏衍以纪实的文字预示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运,揭示了中国革命的意义。

《荷花淀》《小二黑结婚(节选)》《党费》

革命的烽火燃遍中华大地,人民群众在这座培育钢铁栋梁的革命熔炉中逐渐觉醒,不断进步。《荷花淀》刻画了善良勇敢的抗日军民的群像,歌颂了他们的斗争精神与美好情感;《小二黑结婚》讲述了根据地青年在中国共产党领导下追求婚姻自主、走向新生活的故事;《党费》描绘了革命斗争的场景,体现出革命斗争的艰险和革命者对党的忠诚与热爱。

[语言建构]

一、读准字音

(一)单音字

寥落(liáo) 洗涤(dí) 踌躇(chóu chú)

桀骜(jié) 赁屋(lìn) 噩耗(è)

尸骸(hái) 屠戮(lù) 浸渍(zì)

绯红(fēi) 殒身不恤(yǔn)

(二)多音字

1.组词辨析法

(1)攒 (2)抹

(3)菲 (4)创

2.语境辨析法

(1)这个血(xuè)案是谁制造的呢?眼前血(xiě)淋淋的现场让人惊恐。

(2)不要因为吃不上这薄(bò)荷味的薄(báo)饼而妄自菲薄(bó)。

二、写对字形

(1) (2)

(3) (4)

三、积累词语

1.理解辨析

(1)干练·熟练

干练:指又有才能又有经验,侧重于“有才能”。熟练:指工作、动作等因常做而有经验,侧重于“做得纯熟”。两者都是形容词,都有“从事某项工作有经验”的意思。

(2)徘徊·徜徉

徘徊:来回慢慢走动(一般有心事)。比喻犹疑不决,也比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。徜徉:闲游,安闲自在地步行。两者都有“慢慢走”的意思。

(3)目不忍视·不忍卒读

目不忍视:形容景象十分凄惨,使人不忍心看。不忍卒读:不忍心读完,多形容文章悲惨动人。两者都有“不忍心看”的意思。

2.明确词义

(1)殒身不恤:_____________________________________________________

(2)长歌当哭:_____________________________________________________

(3)出离愤怒:_____________________________________________________

(4)惊心动魄:_____________________________________________________

[答案] (1)牺牲生命也在所不惜。褒义词,用于赞扬的语境中。(2)用文章来当作哭泣。长歌,吸吭高歌,这里指写文章。当,当作。(3)愤怒到极点,甚至超出了愤怒的程度。(4)原指文辞优美,意境深远,使人感受很深,震动很大。后形容使人惊骇紧张到极点。

[语言运用]

1.判断下面句子中加点字的读音、写法的正误,并将错误的改正。

我平素想,能够不为势力所屈,反抗一广有羽冀的校长的学生,无论如何,总该是有些桀(jié)傲(ào)锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。

改正:__________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “冀”应为“翼”;“傲”应为“骜”。

2.判断下面句子中加点字的读音、写法,词语使用的正误和画线句子是否有语病,并将错误的改正。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干炼坚决,百折不回的气势,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒(yǔn)身不恤(xù)的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋密计,压抑至数千年,而终于没有消亡。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

改正:____________________________________________________________

[答案] “气势”是外显的力量和形势。此处指中国女子面对重大问题表现出了正直、豪迈的态度,应用“气概”;炼—练,密—秘;画线句子残缺宾语中心词,在“消亡”后加“的明证了”。

3.判断下面句子中加点的字的读音、写法的正误,并选出填入下面横线处的句子正确的一项。

然而即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸(hé)。还有一具,是杨德群君的。而且又证明着这不但是杀害,简直是谑杀,________。

A.以致身体上还有棍棒的伤痕

B.因为身体上还有棍棒的伤痕

改正:____________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “骸”应读hái;谑—虐。画线处与前文构成因果关系,故选B项。

[资料链接]

民族之魂——鲁迅

鲁迅(1881-1936),字豫才,原名周树人,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。五四运动前后,参与《新青年》杂志的工作,成为新文化运动的伟大旗手。1936年10月19日病逝于上海。

主要作品有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,文学论著《中国小说史略》,杂文集《坟》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

1926年3月18日,北京各界民众为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向手无寸铁的请愿群众开枪,打死打伤二百余人,制造了震惊中外的“三一八”惨案。刘和珍、杨德群等都是在当时遇害的,鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。几天后,几个“学者文人”发表文章,说是共产党和少数民众领袖置青年于死地,说遇害的爱国学生盲目地被人引入“死地”,是“受人利用”。大屠杀的惨象和卑劣的流言,使鲁迅先生忍无可忍,“出离愤怒了”。惨案发生两周后,他写下了这篇悲愤警世的名作。

杂 文

杂文,是一种特殊的议论文,是直接而迅速地反映社会事件,对“有害的事物”立刻给以反响或抨击的文艺性论文。它介于“论说”和“文学”之间,其特点是:现实性十分强烈,倾向性十分鲜明,语言犀利,论证有力,风格多样,不拘一格,“嬉笑怒骂,皆成文章”。因此,人们称它为“感应的神经”“攻守的手足”,又称为“匕首”“投枪”。杂文的内容广泛,形式多样,有关日常生活、文化动态及政治事件等的杂感、随笔都可归入这一类。

[文本鉴赏]

《记念刘和珍君》通过悼念刘和珍,深刻地揭露了北洋军阀政府屠杀爱国青年的滔天罪行,有力地抨击帮闲文人造谣诬蔑爱国青年的无耻卑劣,高度赞颂爱国青年临危不惧、团结友爱的崇高品质和大义凛然、殒身不恤的爱国精神,呼唤民众,激励猛士,抒发作者强烈的爱憎分明的情感。

①____________ ②____________

[答案] ①详写遇难经过 ②劝诫徒手请愿

任务一 赏析文章的语言

1.在第二部分,作者两次提到“有写一点东西的必要了”,两个“必要”有何深意?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 第一个“必要”说的是悼念遇害者,奉献作者的哀痛和尊敬,控诉段祺瑞执政府的暴行,痛斥走狗文人的阴险论调。第二个“必要”在于唤醒“庸人”,使人们记住这笔血债不要忘记。两次“必要”,突出了写作缘由。

2.联系语境,体会关键词语的含义和表现力,并写出句子的深层意蕴。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “真的猛士”指真正勇敢的革命者。“惨淡的人生”指反动派统治下的黑暗现实。“哀痛者”和“幸福者”分别指看到黑暗现实,哀痛于国家和人民而无力改变的人和敢于正视黑暗现实,为国为民敢于斗争敢于牺牲的人。

深层意蕴:真正勇猛的革命志士,能严肃对待反动统治下的血腥屠杀,毫不回避,奋然而起,前仆后继,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。他们为国家和民族的前途、人民的悲惨命运而哀痛,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。这是何等的伟大,何等的崇高。

理解文中词语的含义

理解词的意义包含词语的指代义、隐喻义、象征义等;理解短语的意义要注意短语的丰富内涵和隐喻、象征的意义。可从以下角度入手:

1.联系词语所在句子的内容及前后句。理解词语必须联系语境,做到“词不离句”。

2.联系文章的主题或作者的情感态度。一般分析具有深层含义或特定意义的词语、能点明中心或主旨的词语等依据此法。

3.联系作者写作时的写作意图和社会背景理解词语的含义。

4.依托手法挖掘。可以依托修辞、描写手法挖掘其背后作者要表达什么意思,要达到什么效果。

3.下列语段中加点的虚词有什么表达效果?

说卫队居然开枪……但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案]

词语 表达效果

居然 指出乎人们的意料,人们没有想到执政府竟如此残忍地杀害“请愿群众”。 这些虚词一气贯下,表达了作者无比悲愤的心情。

但、竟 表现了作者的诧异,作者不相信“噩耗”,怀疑它只是传说,突出反动派的凶残。

向来、然而、也 写出了统治者卑劣凶残的程度令人闻所未闻。

况且、更 写出了善良谦和的刘和珍无端遭遇毒手,反衬反动派的凶残。

4.第七部分第三段中说“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。如何理解这句话?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 一般的民众,会从中国女子的英勇斗争、互相救助、虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价其牺牲的意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用,充满着感奋之情。

任务二 分析文章的内容

5.文章追忆了刘和珍的哪些事迹?从这些事迹中可以看出刘和珍是怎样的一位青年?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] (1)反抗广有羽翼的校长——疾恶如仇、勇于斗争的青年;(2)坦然对偏安——坚毅乐观的青年;(3)黯然虑母校——具有高度责任心和事业心的青年;(4)欣然去请愿而被害——勇敢无畏。

6.第四部分中“衰亡民族之所以默无声息的缘由”中“缘由”有哪些?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 敌人残暴凶杀的暴力统治和反动文人用反动舆论进行的思想统治,屠刀加钳口术的专制性统治,使得我们的民族更加衰亡。

7.本文题为“记念刘和珍君”,但明显不全在写刘和珍,请找出文中一共写了哪几类人?作者对他们的态度和感情怎样?(在下面表中填上相关内容)

哪类人 作者的态度和感情

爱国者、猛士、苟活者(“我”) ①

② 揭露、嘲讽

麻木的民众、庸人、无恶意的闲人 ③

[答案] ①尊敬、悼念、激励 ②反动派、当局者、流言家、有恶意的闲人 ③哀伤、唤醒

任务三 鉴赏文章的表达技巧

8.第五部分中“中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了”运用了什么修辞手法?请分析一下。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 运用了反语的修辞手法。屠戮妇婴、惩创学生并非伟绩、武功,作者反话正说,旨在讽刺中外反动派的暴行。

9.第六部分中“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”一句运用了什么修辞手法?有何作用?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 运用了比喻的修辞手法。“煤的形成”比喻人类血战前行的历史,“大量的木材”比喻残酷的流血斗争,“一小块”比喻前进一小步。作用:人类历史和大量的木材只能生成一小块煤一样,也是要付出大量的流血牺牲才能前进一小步,作者以“煤的形成”做比喻,形象而深刻地阐明了“人类的血战前行的历史”往往要付出极大的代价,才能前进一小步,并沉痛指出这次惨案的经验教训,告诉国民认清反动统治者“吃人”的本性,吸取血的教训,改变斗争方法。

任务四 合作探究

10.刘和珍等青年学生因为请愿而被反动当局杀害,那么,作为新时代的学生,是应该专心读书、埋头学问,还是应该“家事国事天下事,事事关心”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] (观点一)作为新时代的青年学生,专心读书、埋头学问才是我们的第一要务。至于参加其他社会活动,关心国家大事,这都不是青年学生在校期间应该做的事情。所以,像刘和珍等青年学生就不应该上街游行,而应该坐在教室里专心致志地读书做学问。只有这样,才不会有无谓的牺牲,才能更好地发挥聪明才智,为国家做贡献。

(观点二)作为新时代的青年学生,光死读书是不够的,而应该“家事国事天下事,事事关心”,也就是说青年学生对小到家事,大到国家大事,都应该关心。献一份微薄之力是青年学生义不容辞的责任。所以,刘和珍等青年学生的行为是值得我们当今社会提倡的爱国行为。

[语言建构]

一、读准字音

(一)单音字

竦身(sǒng) 不屑(xiè) 罗曼谛克(dì)

惴惴(zhuì) 爱憎(zēng) 艺苑(yuàn)

循着(xún) 戳穿(chuō) 吮血(shǔn)

冯铿(kēng) 涅槃(pán) 客栈(zhàn)

被褥(rù) 挈妇(qiè)

(二)多音字

1.组词辨析法

(1)率 (2)禁

(3)模 (4)拓

2.语境辨析法

(1)夜深了,可大家急于寻找的目标尚无着(zhuó)落,着(zháo)急的同时,每个人都在想着(zhe)不同的着(zhāo)数,以求尽快把问题解决。

(2)走入佛(fó)教圣地,所有人都仿佛(fú)进入了一片心灵的净土。

二、写对字形

(1) (2)

(3) (4)

三、积累词语

1.理解辨析

(1)简洁·简捷

两者都是形容词,都有“简单”的意思。“简洁”指(说话、行文等)简明扼要,没有多余的内容。“简捷”①指说话直截了当。②指简便快捷。

(2)轻率·草率

两者都是形容词,形容做事的态度缺乏思考,粗心大意。“轻率”着重指(说话、做事)随随便便,没有经过慎重考虑,常用来形容说话、行动以及对人的态度。“草率”着重指(做事)不认真,敷衍了事。

2.明确词义

(1)情随事迁:_____________________________________________________

(2)隐约其辞:_____________________________________________________

(3)明珠投暗:_____________________________________________________

(4)郑重其事:_____________________________________________________

[答案] (1)思想感情随着情况的变迁而发生变化。(2)形容说话躲躲闪闪,使人不易完全明白。(3)比喻怀才不遇或好人失足参加坏集团,也泛指珍贵的东西得不到赏识。(4)形容对待事情非常严肃认真。

[语言运用]

1.判断下面语段中加点词语运用的正误和画线句子是否有语病,如有错误,请改正。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不屑,或不愿载这件事,只在《文艺新闻》上有一点模棱两可的文章。

改正:____________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “模棱两可”应为“隐约其辞”;“不屑”与“不愿”语序不当,应颠倒位置。

2.判断下面语段中加点字的读音、词语运用的正误,如有错误,请改正。

他终于决定地改变了,有一回,曾经明白的告诉我,此后应该转换作品的内容和形式。我说:这怕难罢,譬(bì)如使惯了刀的,这回要他耍棍,怎么能行呢?他简捷的答道:只要学起来!

改正:____________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “譬如”中的“譬”应读pì;“简捷”应为“简洁”。

3.填入下面横线处的句子,正确的一项是( )

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,____①____。夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,____②_____。

A.①我还在这样的世界上活着 ②即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的

B.①这是怎样的世界呢 ②除了我,将来还会有人记起他们,再说他们的时候的

C.①我不知道这样的世界何时是个尽头 ②除了我,将来还会有人记起他们,再说他们的时候的

D.①这是怎样的世界呢 ②即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的

D [第①处紧承上文,强调“这”,故应用“这是怎样的世界呢”,作者发出对“这个世界”的诅咒;第②处用假设让步复句的形式,强调五位革命青年作家死难的意义。]

[资料链接]

本文选自《南腔北调集》。最初发表于1933年4月1日《现代》第2卷第6期。第二次国内革命战争时期,国民党政府配合其军事“围剿”,疯狂地进行文化“围剿”。他们一方面利用其御用文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。

1931年1月17日,柔石、白莽等左联的5位青年作家被捕。同年2月7日被秘密枪杀于上海龙华的特务机关“警备司令部”,大批左联作家被通缉,鲁迅先生也时刻面临被捕的危险境地。鲁迅先生没有畏惧反动派的屠刀和淫威,在闻知柔石、白莽等左联的5位青年遇难的消息后,发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子,即1933年2月7日至8日,鲁迅先生怀着无限的悲愤写下这篇纪念文章《为了忘却的记念》。

中国左翼作家联盟

中国左翼作家联盟,简称左联,是中国共产党于20世纪30年代在中国上海领导创建的一个文学组织,目的是与中国国民党争取宣传阵地,吸引广大民众支持其思想。左联的旗帜人物是鲁迅。

“左联五烈士”

1931年2月7日,左联作家有柔石、胡也频、殷夫、冯铿及尚未加入左联的李伟森与其他18位共产党员,被国民党秘密杀害于上海龙华。牺牲的这5位年轻作家,史称“左联五烈士”。“左联五烈士”就义后,左联即刻发表了抗议和宣言,指斥国民党暴行,国内外进步力量也声讨这一暴行。

[文本鉴赏]

本文通过对白莽、柔石等5位烈士生平遇难情况的回忆,高度赞扬了烈士们善良、执着、坚忍的优秀品质,抒发了对烈士沉痛悼念和无限尊敬之情,揭露了国民党反动派杀害革命作家的卑劣行径,表达了化悲痛为力量、与黑暗势力不懈斗争的坚定决心和必胜信心。

①____________ ②____________

[答案] ①回忆与柔石的交往,顺带写冯铿 ②抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达坚定信念

任务一 理解文中重要语句的含义

1.文章第一部分第二段中“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”这句话的含意应如何理解?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 这句话极概括地叙述了当时上海报刊对五烈士遇害牺牲的四种不同态度:①“不敢”→同情革命者,想刊载以揭露反动派,但怕惹祸;②“不愿”→不想惹是非、担风险,明哲保身;③“不屑”→站在反动立场上,充满轻视情绪,认为革命者流血牺牲不值一提;④“隐约其辞”→只有《文艺新闻》巧妙地透露出一些消息。

2.文章第五部分最后一段中“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢”有怎样深刻的含意?请简要分析。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] “夜正长”象征着黑暗统治还正严酷,需要用战斗去驱散那浓重的黑暗。“路也正长”象征革命斗争的道路也还漫长,需要不懈地斗争,夺取胜利。“我不如忘却,不说的好罢”照应开头,再次强调要摆脱悲哀,化悲痛为力量,砸烂那似人非人的世界。

3.第四部分中“原来如此!……”自成一段,其中的感叹号和省略号各有什么作用?试分析该句的深层次含意。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 作用:感叹号表明了作者此时正在挂念狱中的进步青年,却忽然得知他们已被杀害的震惊;而省略号表明了作者更加复杂的感受,有对反动政府残暴的极度愤慨和对青年们遇害的巨大悲伤,因感情过于强烈而无法诉诸言语。深层次含意:反动派竟如此卑劣凶残地对待无辜青年,柔石等这样的好青年竟会遭到如此残酷的杀害。

任务二 赏析文章中的形象

4.概述作者同白莽三次相见的情况,并说说作者通过哪些具体生动的材料,表现白莽形象的什么特点。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 作者通过白莽对彼得裴传和诗的翻译及有意曲译;他与鲁迅初次见面后的来信并坦率地表示“很悔和我相见”;刚从狱中释出,热天穿厚棉袍、汗流满面,却毫无愁苦地便登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者这三个具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的革命文学青年的形象特点。

5.怎样理解柔石的“迂”?鲁迅先生为什么在纪念文章里说他“迂”?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 柔石的“迂”指两个方面,一是对社会的黑暗、人心的险恶,还缺乏清醒的深刻的认识,因而不免碰钉子;二是受“男女授受不亲”的影响,和女性在一起不自然,难为情,连一同走路都不敢,后来就是敢了,还要拉开距离。柔石的“迂”,固然说明他对时代对社会缺乏洞察力,单纯幼稚。但至少说明他心地善良,品行端正。

鲁迅写他的“迂”,笔端饱含深情,鲁迅要告诉世人,柔石的心太好了,他太善良、太老实了!同时暗示他从事的事业是正义的,反动派残害这样的青年,足见其残暴、反动。

概括形象特点

概括形象特点应重点把握:①思想性。包括人物形象的性格和社会意义,注意它所揭示的作品的主题和它所体现的现实意义。②艺术性。主要是指人物形象塑造的方法。

1.从叙述的事件中概括分析。文章中对人物形象的刻画往往通过事件表现出来,因此,对人物形象的概括要紧扣叙述事件。

2.从对人物的描写中概括分析。对文中的动作、语言、心理等细节描写要重点关注,这些都是概括分析的依据。

3.从作者的抒情议论中概括分析。文中议论抒情的语句,特别是对形象的评价性语句,往往直接点明形象特点。

任务三 鉴赏表达技巧

6.阅读文章第二部分,请简要分析作者塑造柔石这一人物形象时是如何运用夹叙夹议手法的,并简要分析其作用。

记叙 议论 作用

叙述“我的决不邀投稿者相见”的原因,以及“故意回避”一般文学青年 ① 充分地说明与柔石的相知之深

② 无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来 高度评价了柔石的崇高品质

柔石“转换作品的内容和形式”的决心和作者对冯铿“很隔膜” 连用了三个“疑心”发表议论,逐一否定了冯铿的急于事功和柔石的受人影响 ③

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] ①柔石是当时作者“惟一的不但敢于随便谈笑,而且还敢于托他办点私事的人” ②叙述柔石在朝花社工作的种种表现 ③谦虚剖析自己“偷懒”的“伤疤”,凸显柔石的进取精神

7.试分析鲁迅在文中使用三个典故的用意。

典故 用意

① 突出柔石性格中的“硬气”和“迂”的特征;用明成祖朱棣惨无人道、滥杀无辜的罪行,来暗示国民党反动派杀害革命青年的罪行,是对国民党反动派深刻的揭露和控诉

② 揭露国民党反动派的滥杀无辜与奸相秦桧没什么两样;表明自己不像高僧那样束手待毙,而是“逃走”,以保存实力,继续战斗

向子期作《思旧赋》悼念亡友 ③

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] ①方孝孺宁死不起草诏书 ②《说岳全传》高僧坐化 ③揭露反动统治的极端黑暗腐朽,用以说明在黑暗政治下正直的人是没有言论自由的

这三个典故主要运用了议论的表达方式,强化了叙事的深度和广度,较为含蓄地表达了对烈士们的深沉悼念和对黑暗政治的强烈不满。

任务四 合作探究

8.《记念刘和珍君》以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,《为了忘却的记念》则说“我不如忘却,不说的好罢”,这两处的“忘却”表达的情感是否相同?请谈谈自己的看法。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] 《记念刘和珍君》中的“忘却”意在警醒人们,也提醒自己,不要忘记烈士的鲜血,要总结教训,为了“更奋然而前行”。《为了忘却的记念》中的“忘却”实际上是“摆脱”“搁置”的同义语,也就是将由战友牺牲而带来的无限悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。

[写法借鉴]

1.写作特色

记叙、议论、抒情完美结合

这两篇文章均是具有浓烈抒情成分的散文诗式的杂文,文中的记叙和议论常与抒情结合,处处凝集着强烈深沉的悼念之情,使文章的纪念性更强,更能打动人心。

《记念刘和珍君》第五部分,先记叙了刘和珍等遇难的情景,描绘了爱国青年英勇斗争的形象,揭露了反动派的凶残。接着写出“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了……”这一句。这是在记叙之后,作者悲极愤极的感情的总的抒发,强有力地表达了作者对反动派的憎恨,对死难烈士的悲痛。在记叙和抒情中又交叉着议论,增强了对反动派凶残下劣揭露的深刻性。

《为了忘却的记念》第四部分先写柔石的被捕,接着谈到自己受牵连,“不愿意到那些不明不白的地方去辩解”,说明作者对反动政府的蔑视,并插入一段借《说岳全传》引起的议论,既批判了空盼“剑侠”的无稽,又嘲讽了敌来“坐化”的无益,明确地表示了“我于是就逃走”的抉择,充分体现了他一向“韧”的战斗精神。接着叙述柔石等青年作家被捕后的情况。在这部分中,作者对战友牺牲噩耗进行叙述的同时,对反动派的滔天罪行也进行了一系列的议论,均具有浓郁的抒彩,尤其是那首七律《惯于长夜过春时》,更是作者如火激情的高度凝聚。

2.写法指导

记叙、议论、抒情完美结合的“三要求”

记叙、议论、抒情完美结合是指在以记叙为主的文章中适当地穿插一些抒情和议论,对所记叙的人物、事件等加以评述,表明见解,或是就个别事物点出它的普遍意义,抒发内心强烈的感情。这种方法能引起读者联想,激起读者思想上的共鸣;画龙点睛,表现文章主题;使文章更具有感染力。运用这种手法应做到以下三点:

(1)抒情和议论要少而精。叙述中的议论与抒情应是“点睛之笔”,所以话不在多而在精。它是叙述与描写的总结与升华,应一语中的,能启迪读者的思考,或引起读者的共鸣,切忌长篇大论或肆意抒情,以至喧宾夺主,影响了记叙文体。

(2)抒情和议论要贴切、自然。记叙文中的议论与抒情是建立在叙述与描写的基础上的,必须使所议之题、所抒之情紧扣叙述与描写的内容,力求做到不突兀、不生硬、不虚假,使读者有水到渠成之感,有情真意切之感。议论部分还应特别注意力求角度新颖,含意深刻。

(3)抒情与议论密不可分。在记叙文中,有时议论的过程中不仅表明了作者的观点,同时也表明了作者的好恶喜怒,洋溢着感彩,这种和抒情密切结合的议论,既要“以理服人”,又要“动之以情”,这样才能收到良好效果。

3.迁移运用

请以“忘记”为话题,写一段文字,综合运用记叙、议论、抒情的表达方式,不少于300字。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[答案] (示例)“你还记得这些手帕吗?十几年的全都在这儿啦。你看,这块蓝色的,还记得吗?你才四岁的时候,我常用一个别针将它别在你的外套上,给你擦汗。”看着你在我面前叨叨地说着,并不看我,完完全全地沉醉在幸福的回忆中。我静静地听着,不敢吱声,我无法应和母亲——因为我什么也不记得了。

“还有这块白色红边儿的,是你十岁那年特意订制的。看,上面还印着字哩——爱女玲珑十岁生日快乐。唉,日子过得真快,转眼就八年了,一眨眼的工夫。”她轻轻叹息。我是多么希望自己能记得这些往事啊,哪怕是模糊的、零碎的也好!我无法想象,为什么母亲如此细心地收藏着过往、如数家珍般道出我的点滴,她不是常常抱怨说人老了,记性坏了吗?

我承认,我是彻底地将手帕的故事忘了,很随意地扔在了记忆的角落。况且,现在也不时兴手帕了,取而代之的是一种纸巾,薄如纱,白若雪,香似兰,装在一个很精致的塑料口袋中。当我流汗了,取出一张,轻轻一擦,质感很好,而且还有一种隐隐的香气,然后随手扔掉,多方便。于是很自然地,手帕便不常被人记得了。我的书包中全是柠檬香型的纸巾,手帕的概念变得淡然了,甚至要忘却。若不是母亲无意中提起,我实在无法忆起这些手帕曾属于我。

[素材采撷]

一

1.素材积累

鲁迅对爱国青年的不幸死去寄托了无限的哀思。他热爱青年,正因为如此,他不愿意他们无谓地死去。鲁迅痛惜刘和珍的死,但是认为她的死意义有限,因为没有达到目的,鲁迅以此启迪青年要注意变换斗争方式。鲁迅热烈地爱,也热烈地恨,他对反动势力无比憎恨,痛恨反动政府的凶残和反动文人的无耻,并用犀利的笔进行彻底的揭露和批判,使之显露原形于国人面前;对于有害的事物,对于国民性的痼疾,他的鞭挞不留情面;对于某些不良倾向,他也常义愤溢于言表。

【应用角度】 “爱与恨”“爱国”“精神导师”“勇士”等。

2.素材应用

是谁?曾经彷徨,而后怀着满腔热情拿起笔杆子,向敌人的咽喉刺去!是谁?曾经呐喊,而后激励着一代又一代的有志青年,在布满荆棘的道路上奋勇前行,追寻那一片光明!是谁?曾经伤逝,为的是无法一直做人民的孺子牛,为革命多做一些事!是您,鲁迅先生!您敢爱敢恨,沧海横流,您是识时务之俊杰;刀光剑影,您是永远不倒的猛士!

您犹如一轮喷着红火焰的红日,在平静苍白的天空中炽热地燃烧,猛士的一生是不畏艰险的,他们在如地狱般的世界里勇敢地与黑暗抗争,为了给人民拼搏出一个光明的未来。猛士呵,您也许是那只将要涅槃的火凤凰,您的举动会让更多的“刘和珍”站起来。到今天,若您仍在世,您便会看到革命的胜利所带来的辉煌——一个自强昌盛的新中国,一个繁荣安乐的太平盛世!

二

1.素材积累

国民党反动派“禁止书报,通缉作家,封闭书店”,实行疯狂的法西斯血腥统治,但是,一大批革命青年仍在热烈地拥护和发展左翼文艺,积极地进行革命活动。白莽翻译《彼得斐传》,呼唤真正的“自由”;即使两次被捕仍然敢于为革命事业献身。柔石等人设立朝花社,出版进步刊物,介绍进步文化……1931年1月17日,五

位“左联”的革命作家被捕,2月7日被秘密枪杀。鲁迅先生等“左联”作家特地发表《为国民党屠杀大批革命作家宣言》,控诉反动派的罪恶暴行,指出这种虐杀手段决然不可能消灭左翼作家文化运动,并坚决表示要继续反对“国民党在末日之前的黑暗的乱舞”。

【应用角度】 “奉献”“责任”“中国的脊梁”等。

2.素材应用

善良、执着的柔石借钱也要创办启国人心智的杂志社,勇敢、率性的白莽两次被捕不改初衷,因为他们都熟知“国家兴亡,匹夫有责”。中国的历史,就是一部把“责任”世代传承的历史。几千年来,中国人用绵延不绝的责任,惊天动地地注解着民族精神:大禹治水,三过家门而不入,身影何其匆匆;漫漫长路,屈原上下求索,心志何其虔诚;身受宫刑,司马迁忍受欺侮,“史家绝唱”何其恢宏;虎门销烟,林则徐铸我中华尊严,神情何其凝重!因为责任,毛泽东同志指点江山,聚万众之心,开天辟地;因为责任,邓小平同志海纳百川,开启改革开放的大门;因为责任,新一代领导人继往开来,点燃中华民族腾飞之火……

1.[先贤语录] 孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”

(《孟子·尽心上》)

[明理知义] 孟子说:“充分运用心灵思考的人,是知道人的本性的人。知道人的本性,就知道天命。保持心灵的思考,涵养本性,这就是对待天命的方法。无论短命还是长寿都一心一意地修身以等待天命,这就是安身立命的方法。”

[成长启示] 孟子认为,所谓安身立命,就是一心一意地进行自身修养。对于青年学生来说,要加强知识学习和思想修养,充实自己的心灵,不做悠悠天地中的匆匆过客,以致蹉跎岁月。

2.[先贤语录] 子曰:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”

(《论语·阳货》)

[明理知义] 孔子说:“弟子们,你们为什么不学《诗经》呢?《诗经》,可以激发人的情志,可以培养观察能力,可以培养与人群相处的本事,可以抒发内心的幽怨。近处讲能用其中的道理侍奉父母,远处说可以用其中的道理侍奉国君。还可以多知道一些鸟兽草木的名称。”

[成长启示] 孔子谈《诗经》的三大功能,一是诗教,兴观群怨以修身;二是诗识,鸟兽草木以致知;三是诗用,事父事君以治国。孔子在这里阐述了文学经典的作用,同学们培养读书的兴趣,养成阅读经典的习惯,对于个人的成长无疑是大有裨益的。

2/22