沪科版物理八年级全一册同步提优训练:2.4 科学探究速度的变化(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级全一册同步提优训练:2.4 科学探究速度的变化(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-07 17:19:53 | ||

图片预览

文档简介

第四节 科学探究:速度的变化

题组1 生活中粗略测定物体运动的速度

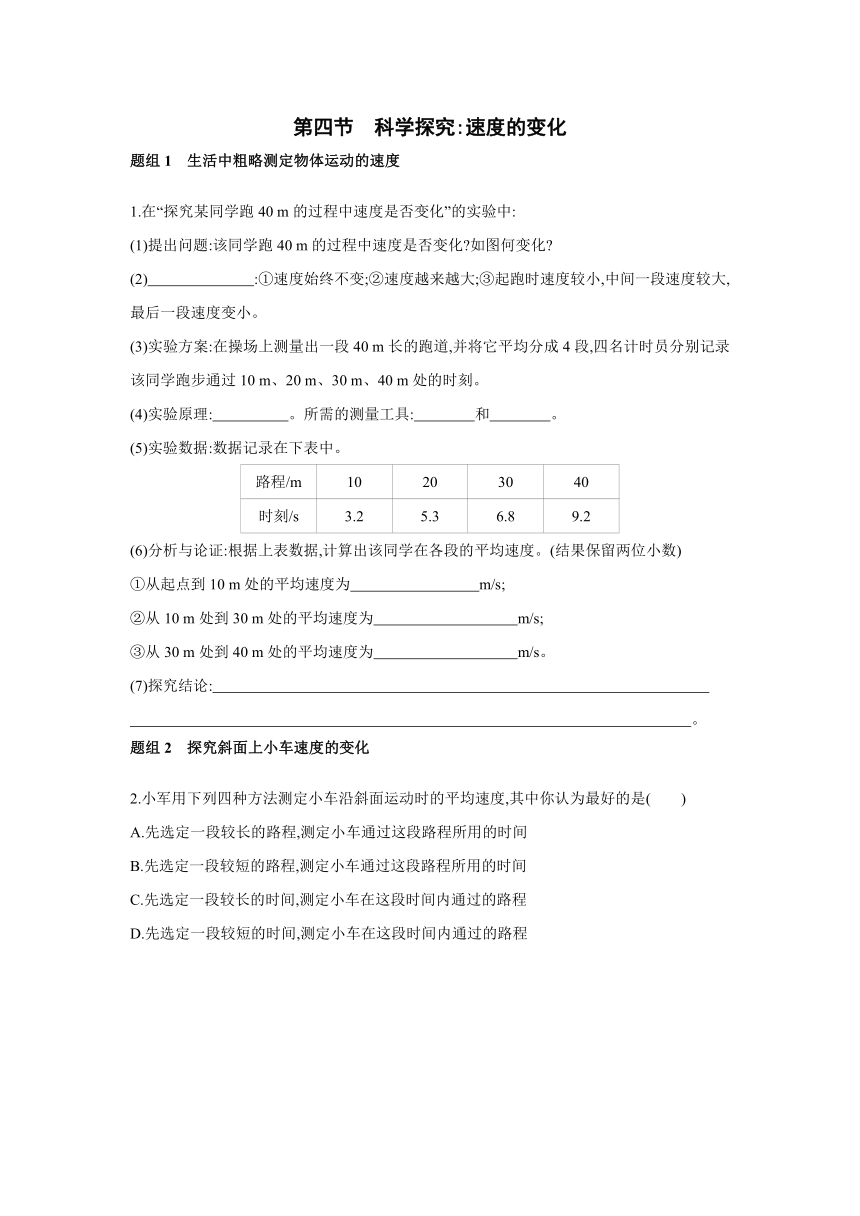

1.在“探究某同学跑40 m的过程中速度是否变化”的实验中:

(1)提出问题:该同学跑40 m的过程中速度是否变化 如图何变化

(2) :①速度始终不变;②速度越来越大;③起跑时速度较小,中间一段速度较大,最后一段速度变小。

(3)实验方案:在操场上测量出一段40 m长的跑道,并将它平均分成4段,四名计时员分别记录该同学跑步通过10 m、20 m、30 m、40 m处的时刻。

(4)实验原理: 。所需的测量工具: 和 。

(5)实验数据:数据记录在下表中。

路程/m 10 20 30 40

时刻/s 3.2 5.3 6.8 9.2

(6)分析与论证:根据上表数据,计算出该同学在各段的平均速度。(结果保留两位小数)

①从起点到10 m处的平均速度为 m/s;

②从10 m处到30 m处的平均速度为 m/s;

③从30 m处到40 m处的平均速度为 m/s。

(7)探究结论:

。

题组2 探究斜面上小车速度的变化

2.小军用下列四种方法测定小车沿斜面运动时的平均速度,其中你认为最好的是( )

A.先选定一段较长的路程,测定小车通过这段路程所用的时间

B.先选定一段较短的路程,测定小车通过这段路程所用的时间

C.先选定一段较长的时间,测定小车在这段时间内通过的路程

D.先选定一段较短的时间,测定小车在这段时间内通过的路程

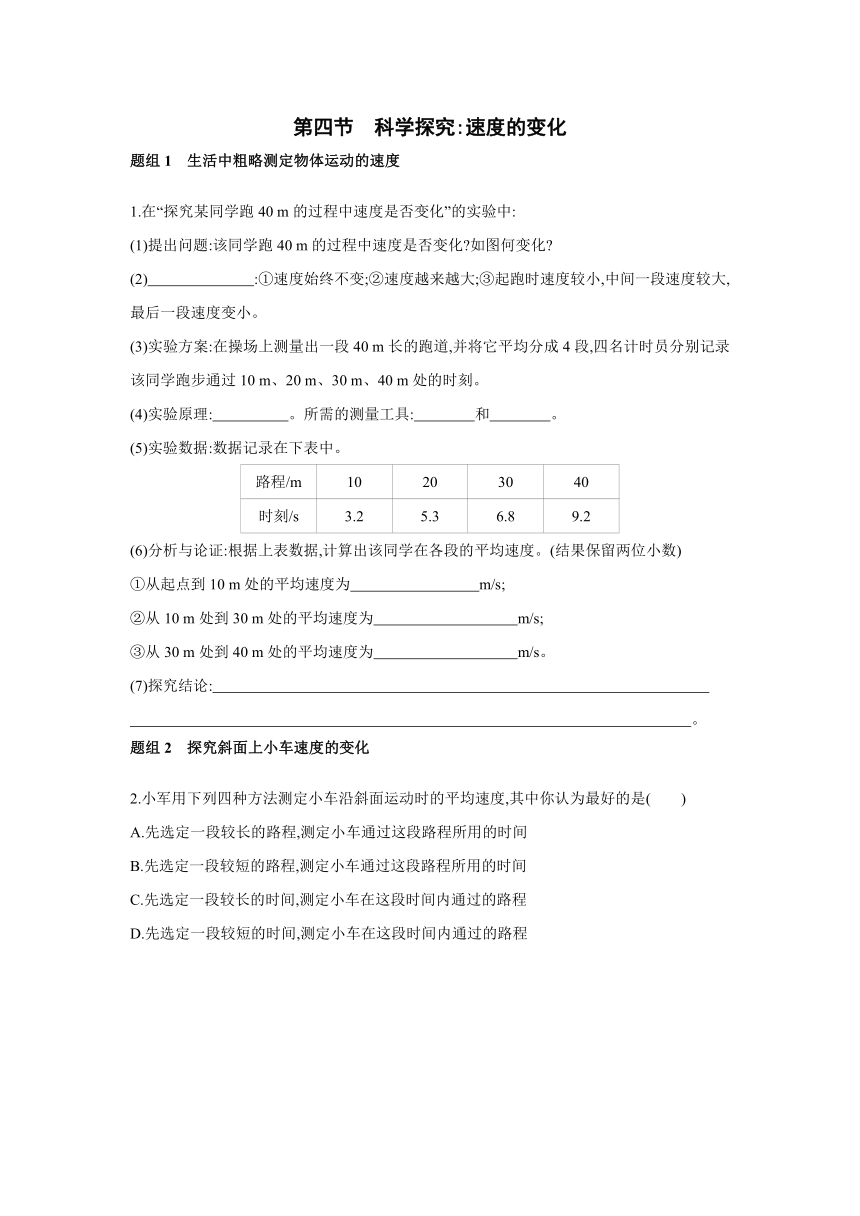

3.某物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面、小车和电子表测量“小车的平均速度”,如图所示,图中显示的是他们在测量过程中小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”。

(1)请根据上图完成下表:

过程 甲至乙 乙至丙 甲至丙

路程 s1= cm s2=64.0 cm s3=90.0 cm

时间 t1=2 s t2= s t3=6 s

(2)某同学计算甲至丙过程中的平均速度,采用了以下两种方法计算:

方法1:v3=;方法2:v3=。

以上两种计算方法中正确的是 (选填“方法1”或“方法2”)。甲至丙过程中的平均速度是 m/s。

(3)分析表中数据,可知小车全程 (选填“是”或“不是”)做匀速直线运动。

(4)要使小车的平均速度增大,可采用的方法有 (写出一种即可)。

4.如图所示,测平均速度时,测得小车从斜面的顶端A处由静止开始滑到B处所用的时间为t,已知小车长为s1,斜面长为s2。

(1)小车从A处到B处的平均速度的表达式为v= (用题中字母表示)。

(2)若在小车放开之前就已开始计时,则测得的平均速度与真实值相比偏 。

(3)中能够准确反映小车的运动情况的是 。

(4)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从中点C处由静止释放,测出小车到达B处的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗 ,理由是

。

题组3 利用频闪照片探究速度的变化

5.(2020大庆)如图所示是一小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片。若频闪照相机每隔0.2 s闪拍一次,分析照片可知:小球从A点到F点是做 (选填“匀速”“加速”或“减速”)直线运动,从A点到E点共运动了 cm的路程,小球从A点到E点的平均速度为

m/s。

题后反思

利用频闪照片探究速度的变化,应根据题目已知的频闪时间间隔,求出物体运动的时间;读取物体运动的路程时,应以物体的前端或后端作为标准读数,再用两次的读数相减;最后,利用公式v=求出物体运动的平均速度。

思维拓展 提升能力素养

6.如图甲所示是某同学设计的测量平均速度的实验,图乙是某教师的改进实验:将一小块含铁小重物(涂黑部分)密封在灌满水的长直玻璃管内。当长直玻璃管竖直后,迅速移去玻璃管顶端的小磁铁,小重物开始下落,分别测得小重物到达15 cm、30 cm、45 cm处所用的时间,实验数据如图下表所示。

距离/cm 时间/s 次数 15 30 45

1 1.00 1.92 2.82

2 0.99 1.94 2.80

3 0.96 1.90 2.78

(1)要完成该实验,需要用到的测量工具是刻度尺和 。

(2)分析表中数据(不考虑实验误差),从最高处下落到玻璃管底部的过程中,小重物

(选填“是”或“不是”)做匀速直线运动。

(3)为求小重物在第1次实验中整个下落过程的平均速度,某同学采用了下列两种计算方法:

方法1:v===……

方法2:v==×++=……

以上两种计算方法中正确的是 (选填“方法1”或“方法2”)。

(4)在图甲实验中,为了方便测量铅笔沿硬纸板下滑的平均速度,应使硬纸板较长且斜面保持较 (选填“大”或“小”)的坡度。

(5)与图甲实验相比,图乙实验具有能保证物体做直线运动、便于观察实验过程等优点,但还有继续改进之处,你的改进建议是 (写出一点即可)。

答案

第四节 科学探究:速度的变化

1.(2)猜想与假设 (4)v= 卷尺 停表

(6)①3.13 ②5.56 ③4.17

(7)该同学跑40 m的过程中速度是变化的,起跑时速度较小,中间一段速度较大,最后一段速度变小

2.A

3.(1)26.0 4 (2)方法1 0.15 (3)不是 (4)增大斜面的倾斜程度(合理即可)

4.(1) (2)小 (3)C

(4)不正确 所测时间不是小车运动过程中下半程的时间

5.加速 8.00 0.1 解: 由图可知:在相等时间内小球通过的路程越来越大,即小球运动的速度越来越大,故小球做加速直线运动;该刻度尺的分度值是0.1 cm,则小球从A点到E点运动的路程为8.00 cm;小球从A点到E点运动的时间:t=4×0.2 s=0.8 s,故小球从A点到E点的平均速度:v===10 cm/s=0.1 m/s。

6.(1)停表 (2)不是 (3)方法1 (4)小 (5)增加玻璃管的长度

解: (3)方法1计算平均速度是用总路程除以总时间,是正确的;方法2是三段路程的平均速度求平均值,不符合平均速度的计算方法,是错误的。

(4)图甲实验中应使斜面的坡度小一些,铅笔滑下时所用的时间长一些,便于记录时间。

(5)图乙实验中物体自由下落,下落时间短,增加玻璃管的长度,可以增加下落时间,便于测量。

题组1 生活中粗略测定物体运动的速度

1.在“探究某同学跑40 m的过程中速度是否变化”的实验中:

(1)提出问题:该同学跑40 m的过程中速度是否变化 如图何变化

(2) :①速度始终不变;②速度越来越大;③起跑时速度较小,中间一段速度较大,最后一段速度变小。

(3)实验方案:在操场上测量出一段40 m长的跑道,并将它平均分成4段,四名计时员分别记录该同学跑步通过10 m、20 m、30 m、40 m处的时刻。

(4)实验原理: 。所需的测量工具: 和 。

(5)实验数据:数据记录在下表中。

路程/m 10 20 30 40

时刻/s 3.2 5.3 6.8 9.2

(6)分析与论证:根据上表数据,计算出该同学在各段的平均速度。(结果保留两位小数)

①从起点到10 m处的平均速度为 m/s;

②从10 m处到30 m处的平均速度为 m/s;

③从30 m处到40 m处的平均速度为 m/s。

(7)探究结论:

。

题组2 探究斜面上小车速度的变化

2.小军用下列四种方法测定小车沿斜面运动时的平均速度,其中你认为最好的是( )

A.先选定一段较长的路程,测定小车通过这段路程所用的时间

B.先选定一段较短的路程,测定小车通过这段路程所用的时间

C.先选定一段较长的时间,测定小车在这段时间内通过的路程

D.先选定一段较短的时间,测定小车在这段时间内通过的路程

3.某物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面、小车和电子表测量“小车的平均速度”,如图所示,图中显示的是他们在测量过程中小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”。

(1)请根据上图完成下表:

过程 甲至乙 乙至丙 甲至丙

路程 s1= cm s2=64.0 cm s3=90.0 cm

时间 t1=2 s t2= s t3=6 s

(2)某同学计算甲至丙过程中的平均速度,采用了以下两种方法计算:

方法1:v3=;方法2:v3=。

以上两种计算方法中正确的是 (选填“方法1”或“方法2”)。甲至丙过程中的平均速度是 m/s。

(3)分析表中数据,可知小车全程 (选填“是”或“不是”)做匀速直线运动。

(4)要使小车的平均速度增大,可采用的方法有 (写出一种即可)。

4.如图所示,测平均速度时,测得小车从斜面的顶端A处由静止开始滑到B处所用的时间为t,已知小车长为s1,斜面长为s2。

(1)小车从A处到B处的平均速度的表达式为v= (用题中字母表示)。

(2)若在小车放开之前就已开始计时,则测得的平均速度与真实值相比偏 。

(3)中能够准确反映小车的运动情况的是 。

(4)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从中点C处由静止释放,测出小车到达B处的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗 ,理由是

。

题组3 利用频闪照片探究速度的变化

5.(2020大庆)如图所示是一小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片。若频闪照相机每隔0.2 s闪拍一次,分析照片可知:小球从A点到F点是做 (选填“匀速”“加速”或“减速”)直线运动,从A点到E点共运动了 cm的路程,小球从A点到E点的平均速度为

m/s。

题后反思

利用频闪照片探究速度的变化,应根据题目已知的频闪时间间隔,求出物体运动的时间;读取物体运动的路程时,应以物体的前端或后端作为标准读数,再用两次的读数相减;最后,利用公式v=求出物体运动的平均速度。

思维拓展 提升能力素养

6.如图甲所示是某同学设计的测量平均速度的实验,图乙是某教师的改进实验:将一小块含铁小重物(涂黑部分)密封在灌满水的长直玻璃管内。当长直玻璃管竖直后,迅速移去玻璃管顶端的小磁铁,小重物开始下落,分别测得小重物到达15 cm、30 cm、45 cm处所用的时间,实验数据如图下表所示。

距离/cm 时间/s 次数 15 30 45

1 1.00 1.92 2.82

2 0.99 1.94 2.80

3 0.96 1.90 2.78

(1)要完成该实验,需要用到的测量工具是刻度尺和 。

(2)分析表中数据(不考虑实验误差),从最高处下落到玻璃管底部的过程中,小重物

(选填“是”或“不是”)做匀速直线运动。

(3)为求小重物在第1次实验中整个下落过程的平均速度,某同学采用了下列两种计算方法:

方法1:v===……

方法2:v==×++=……

以上两种计算方法中正确的是 (选填“方法1”或“方法2”)。

(4)在图甲实验中,为了方便测量铅笔沿硬纸板下滑的平均速度,应使硬纸板较长且斜面保持较 (选填“大”或“小”)的坡度。

(5)与图甲实验相比,图乙实验具有能保证物体做直线运动、便于观察实验过程等优点,但还有继续改进之处,你的改进建议是 (写出一点即可)。

答案

第四节 科学探究:速度的变化

1.(2)猜想与假设 (4)v= 卷尺 停表

(6)①3.13 ②5.56 ③4.17

(7)该同学跑40 m的过程中速度是变化的,起跑时速度较小,中间一段速度较大,最后一段速度变小

2.A

3.(1)26.0 4 (2)方法1 0.15 (3)不是 (4)增大斜面的倾斜程度(合理即可)

4.(1) (2)小 (3)C

(4)不正确 所测时间不是小车运动过程中下半程的时间

5.加速 8.00 0.1 解: 由图可知:在相等时间内小球通过的路程越来越大,即小球运动的速度越来越大,故小球做加速直线运动;该刻度尺的分度值是0.1 cm,则小球从A点到E点运动的路程为8.00 cm;小球从A点到E点运动的时间:t=4×0.2 s=0.8 s,故小球从A点到E点的平均速度:v===10 cm/s=0.1 m/s。

6.(1)停表 (2)不是 (3)方法1 (4)小 (5)增加玻璃管的长度

解: (3)方法1计算平均速度是用总路程除以总时间,是正确的;方法2是三段路程的平均速度求平均值,不符合平均速度的计算方法,是错误的。

(4)图甲实验中应使斜面的坡度小一些,铅笔滑下时所用的时间长一些,便于记录时间。

(5)图乙实验中物体自由下落,下落时间短,增加玻璃管的长度,可以增加下落时间,便于测量。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙