沪科版物理八年级全一册同步提优训练:3.1 科学探究声音的产生与传播(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级全一册同步提优训练:3.1 科学探究声音的产生与传播(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-07 17:20:43 | ||

图片预览

文档简介

第一节 科学探究:声音的产生与传播

题组1 声音的产生

1.下列实验不能说明声音产生条件的是 ( )

A.将正在发声的音叉轻轻插入水中,音叉能激起水花

B.将纸屑放到正在发声的喇叭的纸盆上,看到纸屑在“跳舞”

C.将正在发声的音叉轻触静止悬挂的乒乓球,乒乓球被弹开

D.将正在发声的手机密封在塑料袋内放入水中,仍能听到手机发出的声音

2.关于声音的产生,下列说法正确的是 ( )

A.正在发声的物体都在振动

B.物体停止振动后还会发出很弱的声音

C.振动停止,我们就听不到该声源发出的声音了

D.只要物体振动,我们就能听到声音

3.如图所示,8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水,仔细调节水的高度,敲击它们,就可以发出“1、2、3、4、5、6、7、”的声音来;而用嘴吹每个瓶子的上端,可以发出哨声。则下列说法正确的是 ( )

A.敲击瓶子时,声音只是由瓶本身的振动产生的

B.敲击瓶子时,声音只是由瓶中水柱的振动产生的

C.用嘴吹气时,哨声是由瓶中空气柱振动产生的

D.用嘴吹气时,哨声是由瓶中水柱振动产生的

4.老师讲课的声音是由声带 产生的。在笛子、小提琴、腰鼓这三种乐器中,利用弦振动发声的是 ,利用空气柱振动发声的是 。

5.小丽同学探究“声音的产生”的实验装置如图所示。

(1)小丽同学将发声的音叉轻触系在细线上的乒乓球,能观察到 。通过实验现象可得出的结论是

。 (2)乒乓球在实验中起到的作用是 。这种实验方法叫做

(选填“等效法”“控制变量法”“转换法”或“类比法”)。

题组2 声音的传播

6.下列实例中,能说明液体可以传播声音的是 ( )

A.在岸上的人听见河水流动的声音

B.枕着牛皮制成的箭筒睡在地上的士兵,能听到夜袭敌人的马蹄声

C.我们能听到波浪拍击礁石的声音

D.潜入水中的潜水员能听到岸上的讲话声

7.小明为了探究声音传播的特点做了如图下实验。如图甲所示实验中,敲击衣架发声,他听到的声音主要是通过 传入耳中的;如图图乙所示实验中,把绕线的两根手指紧压在耳朵上,敲击衣架,可以听到更大的声音,此时他听到的声音主要是通过 传入耳中的;在图丙所示实验中,将一手机放入塑料袋,用细线封口,手提细线,将装有手机的塑料袋浸没在圆柱形玻璃容器内的水中且不接触容器,用另一手机拨通水中的手机,此时小明听到了容器中手机的铃声,这主要说明 可以传播声音。

8.小明做真空罩闹铃实验,如图所示。

(1)把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会听到铃声逐渐变 。

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,又会听到铃声逐渐变 。

(3)推理过程:玻璃罩内空气越少,听到的铃声越 ;如图果把玻璃罩内抽成真空后,就听不到闹钟响铃的声音了。

(4)结论: 。

(5)此实验用到的研究方法是 。

9.如图所示,小明与小芳用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

(1)通话时,传声的物质有 、 和 。

(2)若在用“土电话”通话时,另一名同学用手捏住细棉线的某一部分,则听的同学就听不到声音了,这是由于

。

(3)若在用“土电话”通话时,棉线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

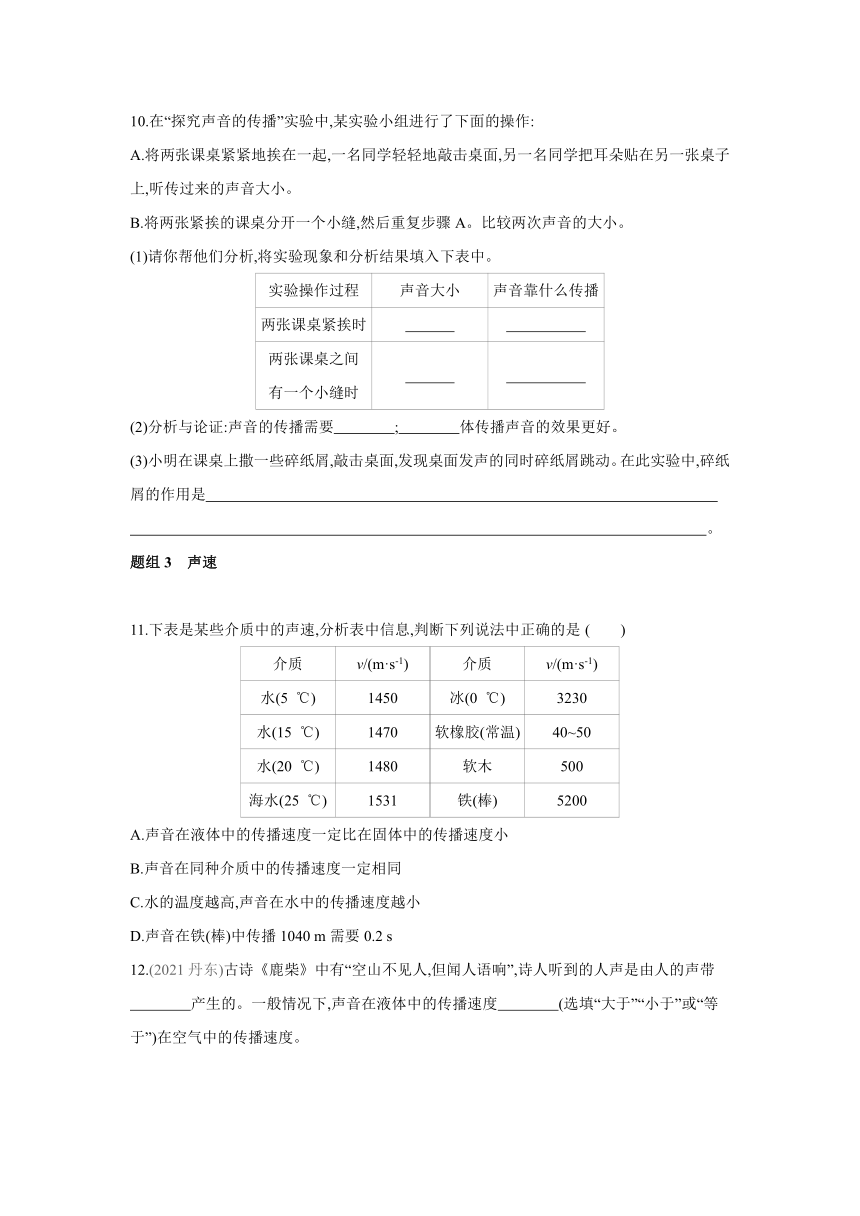

10.在“探究声音的传播”实验中,某实验小组进行了下面的操作:

A.将两张课桌紧紧地挨在一起,一名同学轻轻地敲击桌面,另一名同学把耳朵贴在另一张桌子上,听传过来的声音大小。

B.将两张紧挨的课桌分开一个小缝,然后重复步骤A。比较两次声音的大小。

(1)请你帮他们分析,将实验现象和分析结果填入下表中。

实验操作过程 声音大小 声音靠什么传播

两张课桌紧挨时

两张课桌之间 有一个小缝时

(2)分析与论证:声音的传播需要 ; 体传播声音的效果更好。

(3)小明在课桌上撒一些碎纸屑,敲击桌面,发现桌面发声的同时碎纸屑跳动。在此实验中,碎纸屑的作用是

。

题组3 声速

11.下表是某些介质中的声速,分析表中信息,判断下列说法中正确的是 ( )

介质 v/(m·s-1) 介质 v/(m·s-1)

水(5 ℃) 1450 冰(0 ℃) 3230

水(15 ℃) 1470 软橡胶(常温) 40~50

水(20 ℃) 1480 软木 500

海水(25 ℃) 1531 铁(棒) 5200

A.声音在液体中的传播速度一定比在固体中的传播速度小

B.声音在同种介质中的传播速度一定相同

C.水的温度越高,声音在水中的传播速度越小

D.声音在铁(棒)中传播1040 m需要0.2 s

12.(2021丹东)古诗《鹿柴》中有“空山不见人,但闻人语响”,诗人听到的人声是由人的声带

产生的。一般情况下,声音在液体中的传播速度 (选填“大于”“小于”或“等于”)在空气中的传播速度。

13.有一根长1020 m的金属管,在金属管的一端敲一下,在管的另一端可以听到两次响声,两次响声相隔2.8 s,如图果当时空气中的声速是340 m/s,那么声音在金属管中的传播速度是

m/s。

题后反思

(1)声音的传播速度不仅与介质种类有关,还与温度有关。

(2)一般情况下,声音在液体中的传播速度大于在气体中的传播速度,小于在固体中的传播速度;但也有例外,如图:声音在15 ℃水中的传播速度大于在软木中的传播速度。

题组4 回声

14.(2020乐山)小华向着远处的山崖大喊一声,约3 s后听到回声,则小华距山崖大约

m。(空气中的声速取340 m/s)

15.已知声音在空气中的传播速度为340 m/s,下列关于回声的说法中正确的是 ( )

A.被山崖、高墙反射回来的声音才叫回声

B.回声比原声晚0.1 s以上

C.在较小的房间内说话时,没有回声

D.只要有障碍物存在就有回声,但若要分辨回声,人到障碍物的距离应大于17 m

16.小丽同学假期跟随爸爸去游玩,站在两座山之间的开阔地带,看到美丽的风景,小丽高兴地大喊了一声。经过0.4 s听到第一次回声,又经过0.6 s听到第二次回声,已知声音在空气中的传播速度为340 m/s,那么两座山之间的距离是 ( )

A.102 m B.170 m C.272 m D.238 m

17.汽车行驶的正前方有一座高山,汽车以12 m/s的速度匀速行驶,鸣笛2 s后,司机听到回声,则此时汽车离高山有多远 (声音在空气中的传播速度取340 m/s)

题后反思

(1)回声测距的原理:L=s=v声t,其中t是声音从发出到遇到障碍物返回所用的时间。

(2)人区分原声与回声的条件:回声比原声晚0.1 s以上到达人耳。

思维拓展 提升能力素养

18.(2020苏州改编)某手机软件能够自动记录下所接收到的两次响声的时间间隔:当手机接收到第一次响声时便自动计时,当再次接收到响声时计时自动停止(类似于使用停表时的启动和停止),由于对声音的响应非常灵敏,计时可精确到0.001 s。

如图所示,甲、乙两人使用手机在空旷安静的广场上测量声音的传播速度。他们分别站于间距测量值为s的A、B两处,打开手机软件做好计时准备。甲先在手机边击掌一次,乙听到击掌声之后,也在手机边击掌一次。查看甲、乙两人的手机均有效记录下了两次掌声的时间间隔,分别为t甲、t乙。

(1)若空气中的声速为340 m/s,则0.001 s内声音的传播距离为 m。

(2)本实验中两手机所记录的时间大小关系是t甲 (选填“>”“=”或“<”)t乙。

(3)测得空气中声音的传播速度v声= 。(用s、t甲、t乙表示)

答案

第一节 科学探究:声音的产生与传播

1.D 2.A

3.C 解: 敲击瓶子时瓶子与水柱共同振动而发出声音,故A、B错误;用嘴吹气也会听到声音,这是空气柱振动产生的,故C正确,D错误。

4.振动 小提琴 笛子

5.(1)乒乓球被弹开 声音是由物体振动产生的 (2)将音叉的微小振动放大 转换法

6.D

7.空气(或气体) 线和手指(或固体) 水(或液体)

8.(1)小 (2)大 (3)小 (4)真空不能传声(或声音的传播需要介质)

(5)科学推理法

解: 在“研究声音的传播”实验中,随着玻璃罩内空气被不断抽出,听到的铃声越来越小,在此基础上,通过进一步推理可知,玻璃罩内被抽成真空后将听不到铃声,于是得出结论:真空不能传声(或声音的传播需要介质)。因为很难将玻璃罩内抽成真空,所以真空不能传声的结论是通过科学推理法得出的。

9.(1)纸杯 细棉线 空气

(2)手阻止了细棉线的振动,使声音无法通过细棉线来传播

(3)不能

10.(1)大 课桌(或固体) 小 空气和课桌(或气体和固体)

(2)介质 固 (3)放大桌面的振动

11.D 解: 由表中数据可知,声音在15 ℃水中的传播速度是1470 m/s,而在软木中的传播速度是500 m/s,故声音在液体中的传播速度不一定比在固体中的传播速度小,A错误;声音在温度不同的水中的传播速度不同,故声音在同种介质中的传播速度不一定相同,B错误;水的温度越高,水中的声速越大,C错误;声音在铁(棒)中传播1040 m需要的时间:t===0.2 s,D正确。

12.振动 大于

13.5100 解: 声音在空气中传播的时间:t1===3 s,则声音在金属管中的传播时间:t2=t1-Δt=3 s-2.8 s=0.2 s,故声音在金属管中的传播速度:v2===5100 m/s。

14.510 解: 声音从小华传播到山崖所用的时间:t=×3 s=1.5 s,

故小华距山崖的距离:s=vt=340 m/s×1.5 s=510 m。

15.D 解: 声音在传播过程中,遇到障碍物都能被反射回来形成回声,故A选项错误。回声和原声的时间差取决于声源与障碍物的距离,故B选项错误。在较小的房间里说话也会产生回声,故C选项错误。只要有障碍物存在就有回声,回声比原声到达人耳的时间晚0.1 s以上,人耳才能将回声和原声区分开,所以若要分辨回声,人到障碍物的距离应大于s=s声=vt=×340 m/s×0.1 s=17 m,故D选项正确。

16.D 解: 呼喊后经0.4 s听到第一次回声,声音从较近的山传播到人所经历的时间为t1=×0.4 s=0.2 s,s1=vt1=340 m/s×0.2 s=68 m;同理,再经0.6 s听到第二次回声,则声音从较远的山传播到人所用的时间为t2=×(0.4 s+0.6 s)=0.5 s, s2=vt2=340 m/s×0.5 s=170 m,则两山之间的距离:s=s1+s2=68 m+170 m=238 m。

17.设鸣笛时汽车离高山的距离为s,

声音传播的距离:s声=v声t=340 m/s×2 s=680 m,

汽车行驶的距离:s车=v车t=12 m/s×2 s=24 m,

由题意可知,2s=s声+s车,解得s=352 m,

所以听到回声时,汽车与高山相距:

s'=s-s车=352 m-24 m=328 m。

18.(1)0.34 (2)> (3)

解: (1)0.001 s内声音的传播距离:

s=vt=340 m/s×0.001 s=0.34 m。

(2)已知“当手机接收到第一次响声时便自动计时,当再次接收到响声时计时自动停止”,则由记录过程可知:t甲和t乙都记录了乙听到击掌声到乙击掌的时间,但t甲比t乙多记录了甲的击掌声传到乙和乙的击掌声传到甲的时间,故t甲>t乙。

(3)从A处到B处声音的传播时间:t=;

故空气中声音的传播速度:

v声===。

题组1 声音的产生

1.下列实验不能说明声音产生条件的是 ( )

A.将正在发声的音叉轻轻插入水中,音叉能激起水花

B.将纸屑放到正在发声的喇叭的纸盆上,看到纸屑在“跳舞”

C.将正在发声的音叉轻触静止悬挂的乒乓球,乒乓球被弹开

D.将正在发声的手机密封在塑料袋内放入水中,仍能听到手机发出的声音

2.关于声音的产生,下列说法正确的是 ( )

A.正在发声的物体都在振动

B.物体停止振动后还会发出很弱的声音

C.振动停止,我们就听不到该声源发出的声音了

D.只要物体振动,我们就能听到声音

3.如图所示,8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水,仔细调节水的高度,敲击它们,就可以发出“1、2、3、4、5、6、7、”的声音来;而用嘴吹每个瓶子的上端,可以发出哨声。则下列说法正确的是 ( )

A.敲击瓶子时,声音只是由瓶本身的振动产生的

B.敲击瓶子时,声音只是由瓶中水柱的振动产生的

C.用嘴吹气时,哨声是由瓶中空气柱振动产生的

D.用嘴吹气时,哨声是由瓶中水柱振动产生的

4.老师讲课的声音是由声带 产生的。在笛子、小提琴、腰鼓这三种乐器中,利用弦振动发声的是 ,利用空气柱振动发声的是 。

5.小丽同学探究“声音的产生”的实验装置如图所示。

(1)小丽同学将发声的音叉轻触系在细线上的乒乓球,能观察到 。通过实验现象可得出的结论是

。 (2)乒乓球在实验中起到的作用是 。这种实验方法叫做

(选填“等效法”“控制变量法”“转换法”或“类比法”)。

题组2 声音的传播

6.下列实例中,能说明液体可以传播声音的是 ( )

A.在岸上的人听见河水流动的声音

B.枕着牛皮制成的箭筒睡在地上的士兵,能听到夜袭敌人的马蹄声

C.我们能听到波浪拍击礁石的声音

D.潜入水中的潜水员能听到岸上的讲话声

7.小明为了探究声音传播的特点做了如图下实验。如图甲所示实验中,敲击衣架发声,他听到的声音主要是通过 传入耳中的;如图图乙所示实验中,把绕线的两根手指紧压在耳朵上,敲击衣架,可以听到更大的声音,此时他听到的声音主要是通过 传入耳中的;在图丙所示实验中,将一手机放入塑料袋,用细线封口,手提细线,将装有手机的塑料袋浸没在圆柱形玻璃容器内的水中且不接触容器,用另一手机拨通水中的手机,此时小明听到了容器中手机的铃声,这主要说明 可以传播声音。

8.小明做真空罩闹铃实验,如图所示。

(1)把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会听到铃声逐渐变 。

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,又会听到铃声逐渐变 。

(3)推理过程:玻璃罩内空气越少,听到的铃声越 ;如图果把玻璃罩内抽成真空后,就听不到闹钟响铃的声音了。

(4)结论: 。

(5)此实验用到的研究方法是 。

9.如图所示,小明与小芳用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

(1)通话时,传声的物质有 、 和 。

(2)若在用“土电话”通话时,另一名同学用手捏住细棉线的某一部分,则听的同学就听不到声音了,这是由于

。

(3)若在用“土电话”通话时,棉线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

10.在“探究声音的传播”实验中,某实验小组进行了下面的操作:

A.将两张课桌紧紧地挨在一起,一名同学轻轻地敲击桌面,另一名同学把耳朵贴在另一张桌子上,听传过来的声音大小。

B.将两张紧挨的课桌分开一个小缝,然后重复步骤A。比较两次声音的大小。

(1)请你帮他们分析,将实验现象和分析结果填入下表中。

实验操作过程 声音大小 声音靠什么传播

两张课桌紧挨时

两张课桌之间 有一个小缝时

(2)分析与论证:声音的传播需要 ; 体传播声音的效果更好。

(3)小明在课桌上撒一些碎纸屑,敲击桌面,发现桌面发声的同时碎纸屑跳动。在此实验中,碎纸屑的作用是

。

题组3 声速

11.下表是某些介质中的声速,分析表中信息,判断下列说法中正确的是 ( )

介质 v/(m·s-1) 介质 v/(m·s-1)

水(5 ℃) 1450 冰(0 ℃) 3230

水(15 ℃) 1470 软橡胶(常温) 40~50

水(20 ℃) 1480 软木 500

海水(25 ℃) 1531 铁(棒) 5200

A.声音在液体中的传播速度一定比在固体中的传播速度小

B.声音在同种介质中的传播速度一定相同

C.水的温度越高,声音在水中的传播速度越小

D.声音在铁(棒)中传播1040 m需要0.2 s

12.(2021丹东)古诗《鹿柴》中有“空山不见人,但闻人语响”,诗人听到的人声是由人的声带

产生的。一般情况下,声音在液体中的传播速度 (选填“大于”“小于”或“等于”)在空气中的传播速度。

13.有一根长1020 m的金属管,在金属管的一端敲一下,在管的另一端可以听到两次响声,两次响声相隔2.8 s,如图果当时空气中的声速是340 m/s,那么声音在金属管中的传播速度是

m/s。

题后反思

(1)声音的传播速度不仅与介质种类有关,还与温度有关。

(2)一般情况下,声音在液体中的传播速度大于在气体中的传播速度,小于在固体中的传播速度;但也有例外,如图:声音在15 ℃水中的传播速度大于在软木中的传播速度。

题组4 回声

14.(2020乐山)小华向着远处的山崖大喊一声,约3 s后听到回声,则小华距山崖大约

m。(空气中的声速取340 m/s)

15.已知声音在空气中的传播速度为340 m/s,下列关于回声的说法中正确的是 ( )

A.被山崖、高墙反射回来的声音才叫回声

B.回声比原声晚0.1 s以上

C.在较小的房间内说话时,没有回声

D.只要有障碍物存在就有回声,但若要分辨回声,人到障碍物的距离应大于17 m

16.小丽同学假期跟随爸爸去游玩,站在两座山之间的开阔地带,看到美丽的风景,小丽高兴地大喊了一声。经过0.4 s听到第一次回声,又经过0.6 s听到第二次回声,已知声音在空气中的传播速度为340 m/s,那么两座山之间的距离是 ( )

A.102 m B.170 m C.272 m D.238 m

17.汽车行驶的正前方有一座高山,汽车以12 m/s的速度匀速行驶,鸣笛2 s后,司机听到回声,则此时汽车离高山有多远 (声音在空气中的传播速度取340 m/s)

题后反思

(1)回声测距的原理:L=s=v声t,其中t是声音从发出到遇到障碍物返回所用的时间。

(2)人区分原声与回声的条件:回声比原声晚0.1 s以上到达人耳。

思维拓展 提升能力素养

18.(2020苏州改编)某手机软件能够自动记录下所接收到的两次响声的时间间隔:当手机接收到第一次响声时便自动计时,当再次接收到响声时计时自动停止(类似于使用停表时的启动和停止),由于对声音的响应非常灵敏,计时可精确到0.001 s。

如图所示,甲、乙两人使用手机在空旷安静的广场上测量声音的传播速度。他们分别站于间距测量值为s的A、B两处,打开手机软件做好计时准备。甲先在手机边击掌一次,乙听到击掌声之后,也在手机边击掌一次。查看甲、乙两人的手机均有效记录下了两次掌声的时间间隔,分别为t甲、t乙。

(1)若空气中的声速为340 m/s,则0.001 s内声音的传播距离为 m。

(2)本实验中两手机所记录的时间大小关系是t甲 (选填“>”“=”或“<”)t乙。

(3)测得空气中声音的传播速度v声= 。(用s、t甲、t乙表示)

答案

第一节 科学探究:声音的产生与传播

1.D 2.A

3.C 解: 敲击瓶子时瓶子与水柱共同振动而发出声音,故A、B错误;用嘴吹气也会听到声音,这是空气柱振动产生的,故C正确,D错误。

4.振动 小提琴 笛子

5.(1)乒乓球被弹开 声音是由物体振动产生的 (2)将音叉的微小振动放大 转换法

6.D

7.空气(或气体) 线和手指(或固体) 水(或液体)

8.(1)小 (2)大 (3)小 (4)真空不能传声(或声音的传播需要介质)

(5)科学推理法

解: 在“研究声音的传播”实验中,随着玻璃罩内空气被不断抽出,听到的铃声越来越小,在此基础上,通过进一步推理可知,玻璃罩内被抽成真空后将听不到铃声,于是得出结论:真空不能传声(或声音的传播需要介质)。因为很难将玻璃罩内抽成真空,所以真空不能传声的结论是通过科学推理法得出的。

9.(1)纸杯 细棉线 空气

(2)手阻止了细棉线的振动,使声音无法通过细棉线来传播

(3)不能

10.(1)大 课桌(或固体) 小 空气和课桌(或气体和固体)

(2)介质 固 (3)放大桌面的振动

11.D 解: 由表中数据可知,声音在15 ℃水中的传播速度是1470 m/s,而在软木中的传播速度是500 m/s,故声音在液体中的传播速度不一定比在固体中的传播速度小,A错误;声音在温度不同的水中的传播速度不同,故声音在同种介质中的传播速度不一定相同,B错误;水的温度越高,水中的声速越大,C错误;声音在铁(棒)中传播1040 m需要的时间:t===0.2 s,D正确。

12.振动 大于

13.5100 解: 声音在空气中传播的时间:t1===3 s,则声音在金属管中的传播时间:t2=t1-Δt=3 s-2.8 s=0.2 s,故声音在金属管中的传播速度:v2===5100 m/s。

14.510 解: 声音从小华传播到山崖所用的时间:t=×3 s=1.5 s,

故小华距山崖的距离:s=vt=340 m/s×1.5 s=510 m。

15.D 解: 声音在传播过程中,遇到障碍物都能被反射回来形成回声,故A选项错误。回声和原声的时间差取决于声源与障碍物的距离,故B选项错误。在较小的房间里说话也会产生回声,故C选项错误。只要有障碍物存在就有回声,回声比原声到达人耳的时间晚0.1 s以上,人耳才能将回声和原声区分开,所以若要分辨回声,人到障碍物的距离应大于s=s声=vt=×340 m/s×0.1 s=17 m,故D选项正确。

16.D 解: 呼喊后经0.4 s听到第一次回声,声音从较近的山传播到人所经历的时间为t1=×0.4 s=0.2 s,s1=vt1=340 m/s×0.2 s=68 m;同理,再经0.6 s听到第二次回声,则声音从较远的山传播到人所用的时间为t2=×(0.4 s+0.6 s)=0.5 s, s2=vt2=340 m/s×0.5 s=170 m,则两山之间的距离:s=s1+s2=68 m+170 m=238 m。

17.设鸣笛时汽车离高山的距离为s,

声音传播的距离:s声=v声t=340 m/s×2 s=680 m,

汽车行驶的距离:s车=v车t=12 m/s×2 s=24 m,

由题意可知,2s=s声+s车,解得s=352 m,

所以听到回声时,汽车与高山相距:

s'=s-s车=352 m-24 m=328 m。

18.(1)0.34 (2)> (3)

解: (1)0.001 s内声音的传播距离:

s=vt=340 m/s×0.001 s=0.34 m。

(2)已知“当手机接收到第一次响声时便自动计时,当再次接收到响声时计时自动停止”,则由记录过程可知:t甲和t乙都记录了乙听到击掌声到乙击掌的时间,但t甲比t乙多记录了甲的击掌声传到乙和乙的击掌声传到甲的时间,故t甲>t乙。

(3)从A处到B处声音的传播时间:t=;

故空气中声音的传播速度:

v声===。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙