沪科版物理八年级全一册同步提优训练:4.5 第2课时 凸透镜成像规律(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级全一册同步提优训练:4.5 第2课时 凸透镜成像规律(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-07 22:12:37 | ||

图片预览

文档简介

第2课时 凸透镜成像规律

题组1 探究凸透镜成像规律

1.(2020锦州改编)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,凸透镜的焦距为10 cm。

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整烛焰、凸透镜和光屏三者的中心大致在 ,这样做的目的是 。

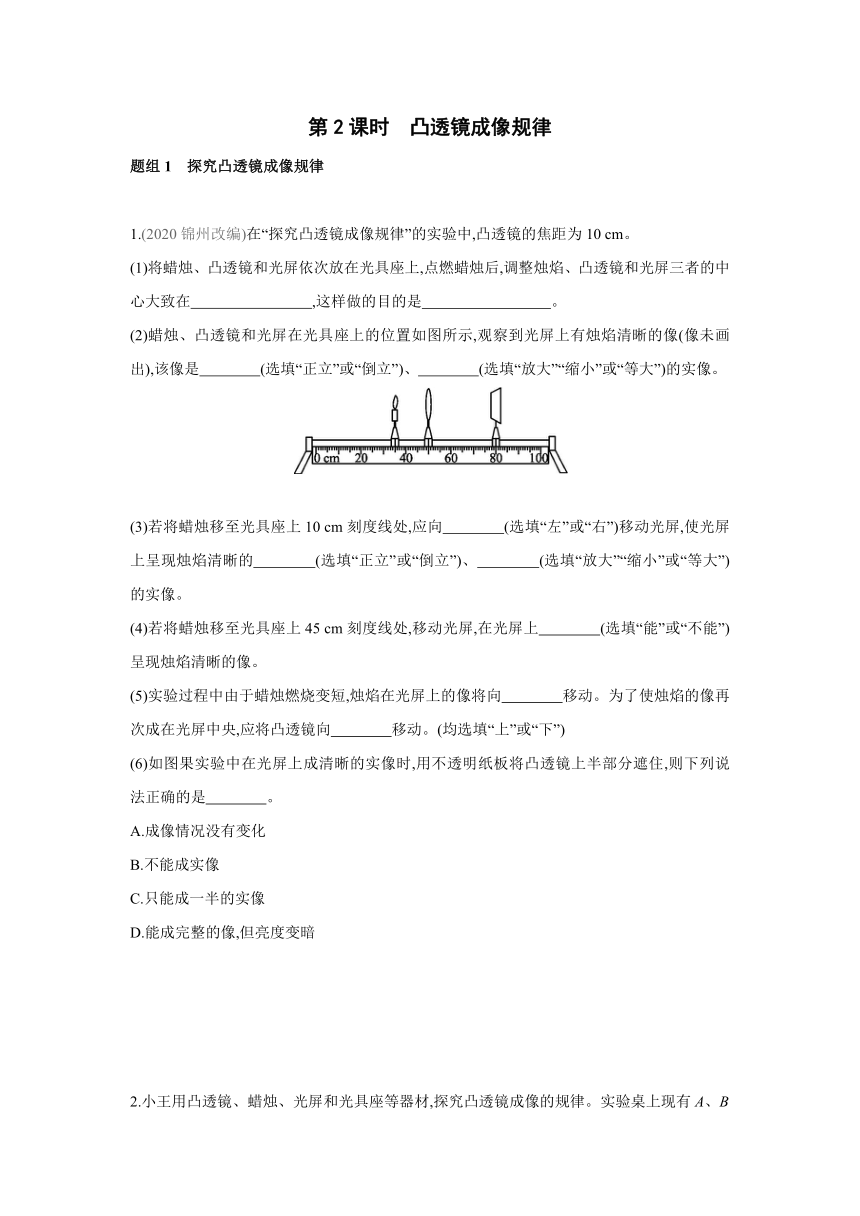

(2)蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示,观察到光屏上有烛焰清晰的像(像未画出),该像是 (选填“正立”或“倒立”)、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。

(3)若将蜡烛移至光具座上10 cm刻度线处,应向 (选填“左”或“右”)移动光屏,使光屏上呈现烛焰清晰的 (选填“正立”或“倒立”)、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。

(4)若将蜡烛移至光具座上45 cm刻度线处,移动光屏,在光屏上 (选填“能”或“不能”)呈现烛焰清晰的像。

(5)实验过程中由于蜡烛燃烧变短,烛焰在光屏上的像将向 移动。为了使烛焰的像再次成在光屏中央,应将凸透镜向 移动。(均选填“上”或“下”)

(6)如图果实验中在光屏上成清晰的实像时,用不透明纸板将凸透镜上半部分遮住,则下列说法正确的是 。

A.成像情况没有变化

B.不能成实像

C.只能成一半的实像

D.能成完整的像,但亮度变暗

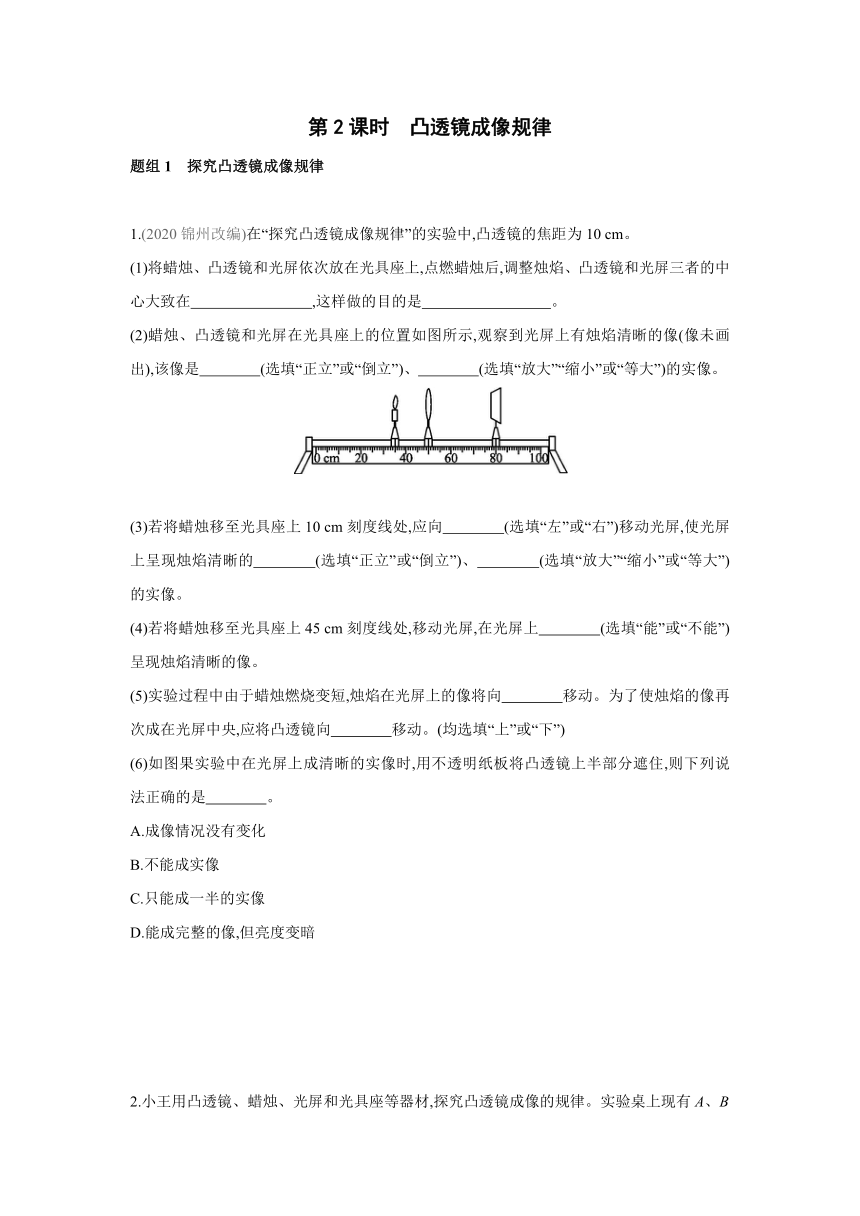

2.小王用凸透镜、蜡烛、光屏和光具座等器材,探究凸透镜成像的规律。实验桌上现有A、B两个凸透镜,其中凸透镜A的焦距为50 cm,凸透镜B的焦距为10 cm。光具座上标尺的刻度范围如图所示。

(1)小王想探究凸透镜成像的规律,应选用凸透镜 (选填“A”或“B”)。

(2)小王在图中的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如图下表所示。

实验 次序 物体到凸透镜 的距离u/cm 光屏上像到凸透 镜的距离v/cm 光屏上像 的大小

1 60 12 缩小

2 30 15 缩小

3 20 20 等大

4 15 30 放大

5 12 60 放大

分析实验数据可知:

①从实验次序2、3、4可以看出,当成实像时,物体到凸透镜的距离越小,光屏上的像就越 。

②同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而 。

(3)你认为小王同学的实验过程是否全面 请提出你的看法(写出一种即可)。

答:

。

题后反思

1.凸透镜成像实验操作中的注意点:(1)调节烛焰、凸透镜、光屏的高度,使烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在同一高度(都在透镜主光轴上);(2)移动光屏接收像,需先粗调,后左右微调,直至光屏上的像最清晰明亮。

2.光屏上的像不在光屏的中心时通常有三种调节方法:以像在光屏上方时为例,可向上移动光屏,或向上移动蜡烛,或向下移动凸透镜。

3.固定蜡烛和凸透镜,移动光屏接收不到像的主要原因有三个:(1)蜡烛放在了凸透镜1倍焦距以内或焦点上;(2)蜡烛到凸透镜的距离稍大于焦距,成像在很远的地方,光具座上的光屏无法移到该位置;(3)光屏与凸透镜、烛焰三者的中心不在同一高度。

题组2 判断凸透镜成像的性质

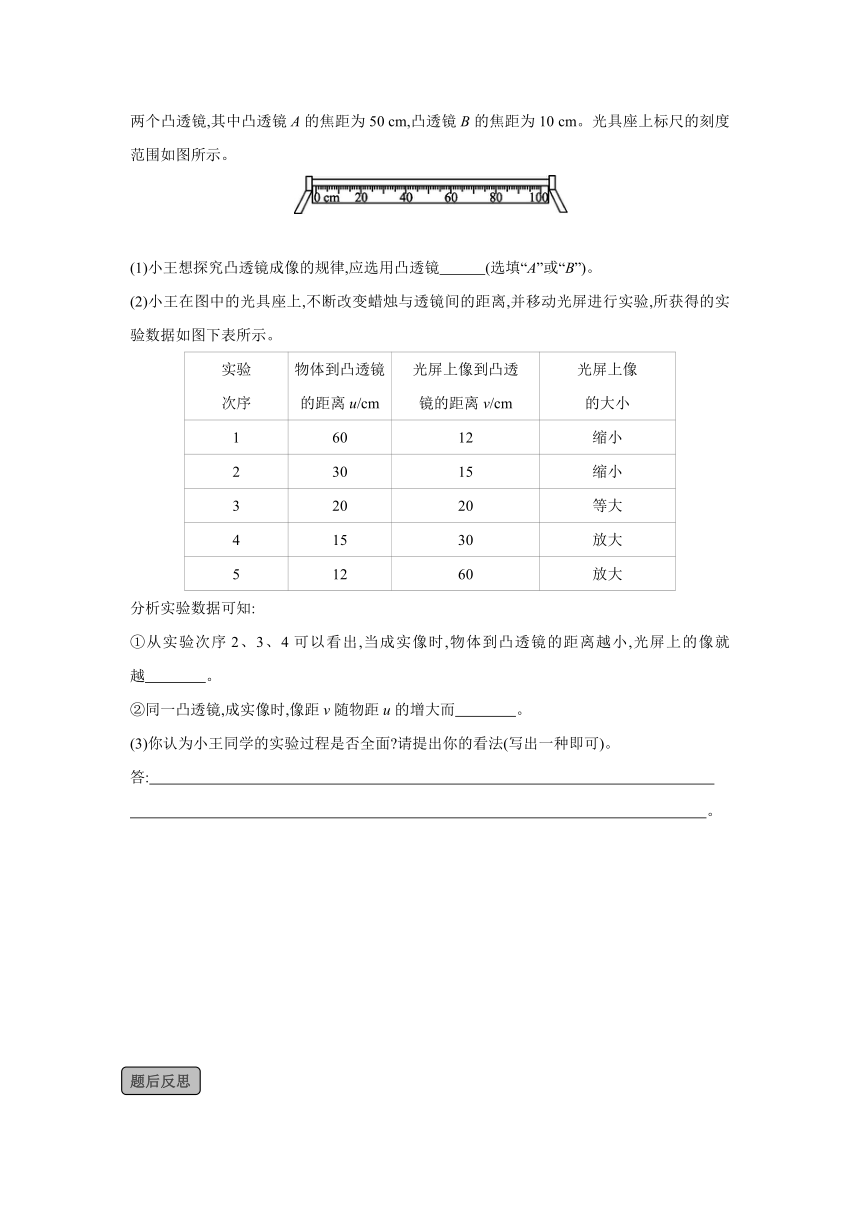

3.(2020乐山)如图所示,在“探究凸透镜成像的规律”实验中,下列说法正确的是( )

A.将蜡烛移至a处时,移动光屏,可看见放大、正立的实像

B.将蜡烛移至b处时,移动光屏,可看见缩小、倒立的实像

C.将蜡烛移至c处时,移动光屏,可看见放大、倒立的实像

D.将蜡烛移至d处时,移动光屏,可看见放大、正立的虚像

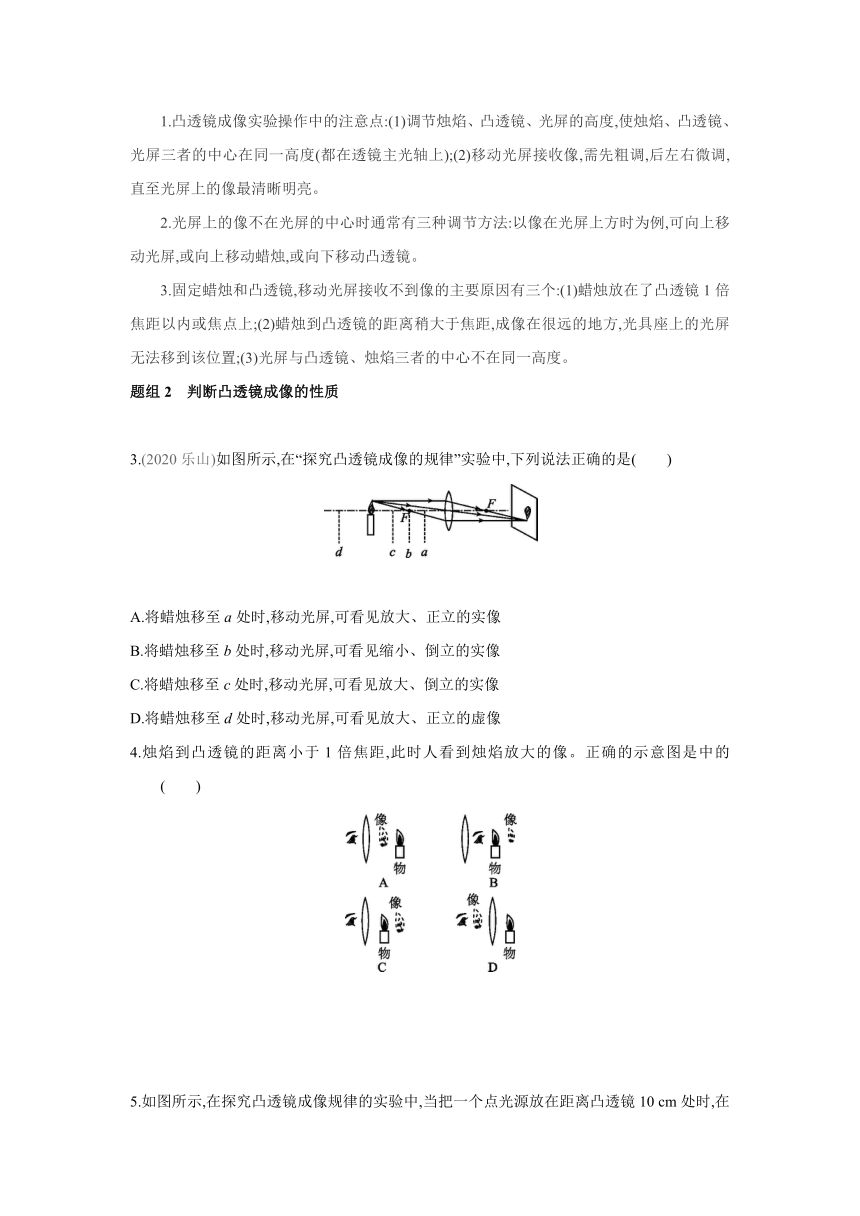

4.烛焰到凸透镜的距离小于1倍焦距,此时人看到烛焰放大的像。正确的示意图是中的 ( )

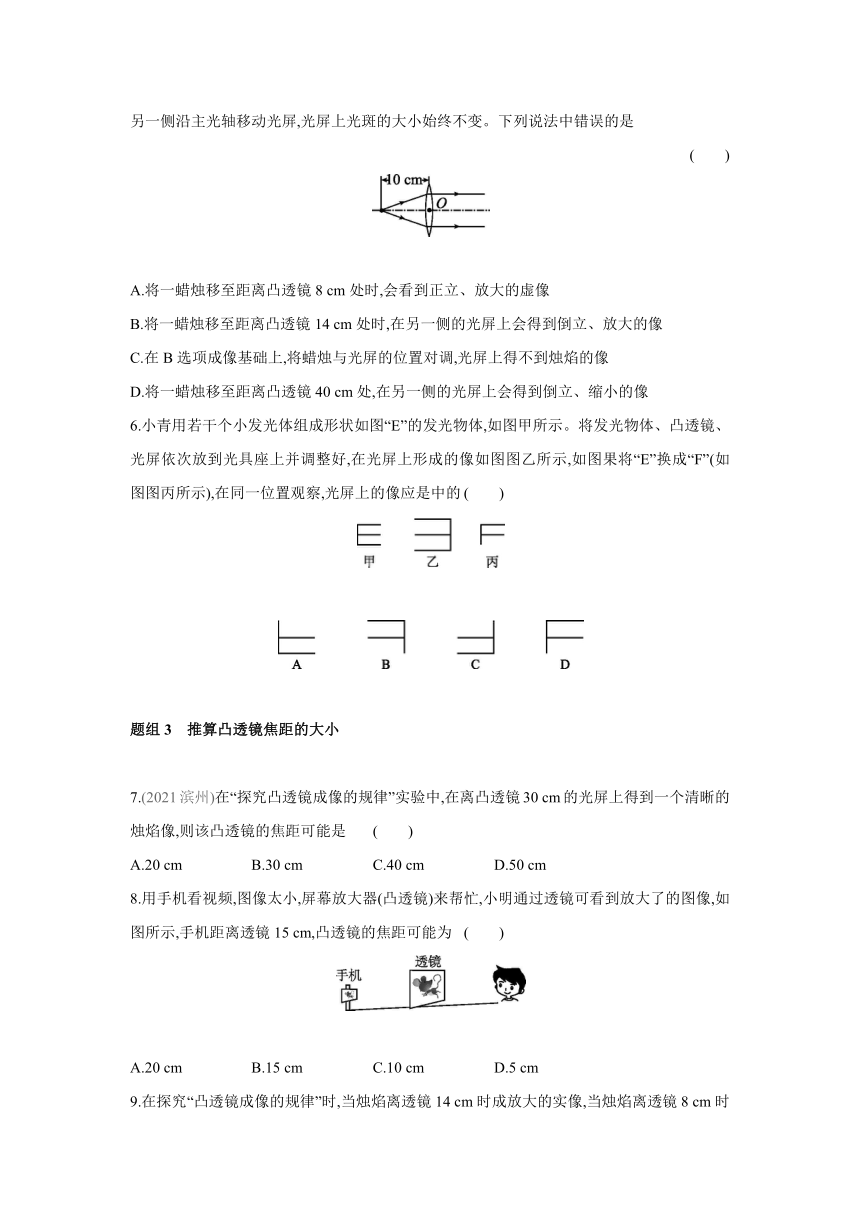

5.如图所示,在探究凸透镜成像规律的实验中,当把一个点光源放在距离凸透镜10 cm处时,在另一侧沿主光轴移动光屏,光屏上光斑的大小始终不变。下列说法中错误的是

( )

A.将一蜡烛移至距离凸透镜8 cm处时,会看到正立、放大的虚像

B.将一蜡烛移至距离凸透镜14 cm处时,在另一侧的光屏上会得到倒立、放大的像

C.在B选项成像基础上,将蜡烛与光屏的位置对调,光屏上得不到烛焰的像

D.将一蜡烛移至距离凸透镜40 cm处,在另一侧的光屏上会得到倒立、缩小的像

6.小青用若干个小发光体组成形状如图“E”的发光物体,如图甲所示。将发光物体、凸透镜、光屏依次放到光具座上并调整好,在光屏上形成的像如图图乙所示,如图果将“E”换成“F”(如图图丙所示),在同一位置观察,光屏上的像应是中的 ( )

题组3 推算凸透镜焦距的大小

7.(2021滨州)在“探究凸透镜成像的规律”实验中,在离凸透镜30 cm的光屏上得到一个清晰的烛焰像,则该凸透镜的焦距可能是 ( )

A.20 cm B.30 cm C.40 cm D.50 cm

8.用手机看视频,图像太小,屏幕放大器(凸透镜)来帮忙,小明通过透镜可看到放大了的图像,如图所示,手机距离透镜15 cm,凸透镜的焦距可能为 ( )

A.20 cm B.15 cm C.10 cm D.5 cm

9.在探究“凸透镜成像的规律”时,当烛焰离透镜14 cm时成放大的实像,当烛焰离透镜8 cm时成放大的虚像,则这个透镜的焦距可能是 ( )

A.4 cm B.7 cm C.10 cm D.16 cm

10.实验室备有甲、乙、丙三个凸透镜,三个实验小组分别用这三个凸透镜探究凸透镜成像规律,实验时,当蜡烛到透镜的距离都为12 cm时,甲、乙、丙三个透镜分别成缩小的实像、放大的虚像、放大的实像,则这三个透镜的焦距f甲、f乙、f丙的大小关系为( )

A.f甲>f乙>f丙 B.f乙>f丙>f甲

C.f乙>f甲>f丙 D.f丙>f乙>f甲

11.如图所示,在“探究凸透镜成像规律”的实验中,烛焰在距离凸透镜8 cm处时,在凸透镜另一侧距凸透镜15 cm处的光屏上成倒立的像(图中未画出)。保持蜡烛和光屏不动,现把凸透镜向光屏方向移动7 cm,下列关于烛焰在光屏上成像的说法中正确的是 ( )

A.不能成清晰的像 B.成倒立、缩小的像

C.成倒立、放大的像 D.成倒立、等大的像

题后反思

凸透镜焦距大小的推算方法

(1)判断成像性质:先明确是成实像还是成虚像,像是倒立的还是正立的,是放大的还是缩小的。

(2)确定像距或物距的大小:在知道成像性质的基础上,确定物距(或像距)与焦距的关系。

(3)计算焦距:数理结合列不等式推算焦距取值范围。

题组4 凸透镜动态成像问题分析

12.一凸透镜的焦距为15 cm,将点燃的蜡烛从离该凸透镜40 cm处沿主光轴移到离凸透镜20 cm处的过程中,像的大小和像距的变化情况是 ( )

A.像变大,像距变大 B.像变小,像距变小

C.像变大,像距变小 D.像变小,像距变大

13.(2020自贡)在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时,烛焰在光屏上呈现一个清晰放大的像(未画出)。要使烛焰在光屏上呈现一个清晰缩小的像,调节的方法是 ( )

A.透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏靠近透镜移动

B.透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏远离透镜移动

C.透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏远离透镜移动

D.透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏靠近透镜移动

14.在做“探究凸透镜成像的规律”实验时,某实验小组所描绘的图线如图所示,图线中A、B、C三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应。则下列说法正确的是

( )

A.该凸透镜的焦距f=20 cm

B.分析图线可知,物距增大时像距也增大

C.将蜡烛从C移动到B的过程中,所成像逐渐增大

D.将蜡烛从B移动到A的过程中,所成像逐渐减小

15.(2021常德)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,当点燃的蜡烛、凸透镜及光屏处于如图所示的位置时,在光屏上得到烛焰清晰的像。下列说法中正确的是 ( )

A.该凸透镜的焦距范围为7.5 cmB.光屏上成倒立、放大的实像

C.透镜不动,蜡烛向右移动,光屏向左移动,可再次得到清晰的像

D.蜡烛和光屏不动,移动凸透镜到适当位置,光屏上可再次得到清晰、缩小的像

题组5 凸透镜成像作图

16.如图所示,P是物体所成像的位置,O是透镜光心的位置,请在图中O位置画出所需要的透镜并完成光路图。

17.如图所示,在“研究凸透镜成像规律”的实验中,观察到正立、放大的虚像。试通过作图找出该透镜的两个焦点F的位置。

题后反思

凸透镜成像作图方法:①找“光心”,像与物对应点的连线必过光心;②画“凸透镜”,在光心处作垂直于主光轴的凸透镜;③定“焦点”,物点发出一条平行于主光轴的光线,经过凸透镜时的“入射点”与对应像点的连线必经过焦点。

思维拓展 提升能力素养

18.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,某小组同学利用焦距为10 cm的凸透镜、高为3 cm的发光体、光屏和光具座进行实验,将测得的物距u、像距v以及所成像的高L像分别记录在下表中。在验证得到凸透镜成像的初步规律后,为了进一步研究,他们进行适量的运算,将结果分别记录在下表的后两列中。

实验 序号 物距 u/cm 像距 v/cm 像高 L像/cm 像距与物 距之比 物距与像 距之和 (u+v)/cm

1 60.0 12.0 0.60 0.20 72.0

2 50.0 12.5 0.75 0.25 62.5

3 30.0 15.0 1.50 0.50 45.0

4 18.0 22.5 3.75 1.25 40.5

5 16.0 26.7 5.00 1.67 42.7

6 14.0 35.0 7.50 2.50 49.0

(1)根据实验序号1~6的数据,分析比较像距v随物距u的变化情况及相关条件,可得出初步结论:凸透镜成实像时, 。

(2)根据实验序号1~6的数据,分析比较像高L像与的变化情况及相关条件,可得出初步结论:凸透镜成实像时, 。

(3)该小组同学继续利用表中的数据及相关条件,分析、归纳得出结论:

①根据实验序号1~3的数据,分析比较物距变化量Δu与像距变化量Δv的大小关系及成像情况,可得出初步结论:

。

②根据实验序号1~6的数据,分析比较物距u变化时,L像、u+v的变化情况,可得出初步结论:

。

答案

第2课时 凸透镜成像规律

1.(1)同一高度 使烛焰的像成在光屏的中央

(2)倒立 放大 (3)左 倒立 缩小 (4)不能

(5)上 下 (6)D

2.(1)B (2)①大 ②减小

(3)小王同学的记录过程不够全面,因为他只记录了像的大小,没有记录像的正倒

3.C 解: 将蜡烛移至a处时,物距小于焦距,成正立、放大的虚像,移动光屏,找不到像,故A错误;将蜡烛移至b处时,物距等于焦距,此时不成像,故B错误;将蜡烛移至c处时,物距大于1倍焦距、小于2倍焦距,移动光屏,可看见放大、倒立的实像,故C正确;将蜡烛移至d处时,物距大于焦距,移动光屏,可成实像,故D错误。

4.C 解: 由凸透镜成像规律可知,当u5.C 解: 光斑大小始终不变说明折射光线是平行的,这时光源刚好在焦点上,因此凸透镜的焦距:f=10 cm。将蜡烛移至距离凸透镜8 cm处时,物距小于1倍焦距,成正立、放大的虚像,故A选项正确。将一蜡烛移至距离凸透镜14 cm处时,物距大于1倍焦距、小于2倍焦距,成倒立、放大的实像,故B选项正确。在B选项成像基础上,将蜡烛与光屏的位置对调,根据折射时光路是可逆的,此时物距大于2倍焦距,成倒立、缩小的实像,则光屏上可以得到烛焰的像,故C选项错误。将一蜡烛移至距离透镜40 cm处时,物距大于2倍焦距,在另一侧的光屏上会得到倒立、缩小的实像,故D选项正确。

6.C

7.A 解: 由题意可知v=30 cm,在光屏上得到一个清晰的烛焰像,说明成的像是实像,此时有两种可能,则:30 cm>2f或f<30 cm<2f;解得f<15 cm或15 cm8.A 解: 小明通过透镜看到正立、放大的图像,可知凸透镜此时成的是虚像。凸透镜成放大虚像的条件是物距小于焦距,由此可知,凸透镜的焦距应大于物距15 cm,凸透镜的焦距可能为20 cm。

9.C 解: 当烛焰离透镜14 cm时,成放大的实像,则物体在1倍焦距和2倍焦距之间,即f<14 cm<2f,所以7 cm8 cm。综上所述,8 cm10.B 解: 物距相同,甲凸透镜成倒立、缩小的实像,u>2f甲,所以f甲<==6 cm;乙凸透镜成正立、放大的虚像,uu=12 cm;丙凸透镜成倒立、放大的实像,f丙<12 cm<2f丙,所以6 cmf丙>f甲。

11.B

12.A 解: 由题意可知,物距始终大于焦距,因此,凸透镜成实像;根据“成实像时,物近像远像变大”可以判断:像距变大,像变大。

13.A

14.C 解: 根据凸透镜成像规律可知,当u=v=2f时,凸透镜成倒立、等大的实像,由图可知,u=v=2f=20 cm,所以f=10 cm,故A错误;分析图线可知,物距增大时像距减小,故B错误;将蜡烛从C移动到B的过程中,物距大于1倍焦距,凸透镜成实像,且物距减小,像距增大,像变大,故C正确;将蜡烛从B移动到A的过程中,物距大于1倍焦距,凸透镜成实像,物距减小,像距增大,像变大,故D错误。

15.A 解: 由题意可知,蜡烛距离凸透镜30 cm时,在透镜的另一侧距凸透镜15 cm处的光屏上得到一个清晰的像,此时物距大于像距,成倒立、缩小的实像,此时物距在2倍焦距以外,像距在1倍焦距和2倍焦距之间,即:f<15 cm<2f、2f<30 cm,解得:7.5 cm16.如图图所示

17.如图图所示

18.(1)物距减小,像距增大

(2)像高与成正比

(3)①当u>2f时,Δu>Δv,成缩小的实像

②凸透镜成实像时,u越小,L像越大;当成缩小的实像时,u+v随u的增大而增大;当成放大的实像时,u+v随u的增大而减小

题组1 探究凸透镜成像规律

1.(2020锦州改编)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,凸透镜的焦距为10 cm。

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整烛焰、凸透镜和光屏三者的中心大致在 ,这样做的目的是 。

(2)蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示,观察到光屏上有烛焰清晰的像(像未画出),该像是 (选填“正立”或“倒立”)、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。

(3)若将蜡烛移至光具座上10 cm刻度线处,应向 (选填“左”或“右”)移动光屏,使光屏上呈现烛焰清晰的 (选填“正立”或“倒立”)、 (选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。

(4)若将蜡烛移至光具座上45 cm刻度线处,移动光屏,在光屏上 (选填“能”或“不能”)呈现烛焰清晰的像。

(5)实验过程中由于蜡烛燃烧变短,烛焰在光屏上的像将向 移动。为了使烛焰的像再次成在光屏中央,应将凸透镜向 移动。(均选填“上”或“下”)

(6)如图果实验中在光屏上成清晰的实像时,用不透明纸板将凸透镜上半部分遮住,则下列说法正确的是 。

A.成像情况没有变化

B.不能成实像

C.只能成一半的实像

D.能成完整的像,但亮度变暗

2.小王用凸透镜、蜡烛、光屏和光具座等器材,探究凸透镜成像的规律。实验桌上现有A、B两个凸透镜,其中凸透镜A的焦距为50 cm,凸透镜B的焦距为10 cm。光具座上标尺的刻度范围如图所示。

(1)小王想探究凸透镜成像的规律,应选用凸透镜 (选填“A”或“B”)。

(2)小王在图中的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如图下表所示。

实验 次序 物体到凸透镜 的距离u/cm 光屏上像到凸透 镜的距离v/cm 光屏上像 的大小

1 60 12 缩小

2 30 15 缩小

3 20 20 等大

4 15 30 放大

5 12 60 放大

分析实验数据可知:

①从实验次序2、3、4可以看出,当成实像时,物体到凸透镜的距离越小,光屏上的像就越 。

②同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而 。

(3)你认为小王同学的实验过程是否全面 请提出你的看法(写出一种即可)。

答:

。

题后反思

1.凸透镜成像实验操作中的注意点:(1)调节烛焰、凸透镜、光屏的高度,使烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在同一高度(都在透镜主光轴上);(2)移动光屏接收像,需先粗调,后左右微调,直至光屏上的像最清晰明亮。

2.光屏上的像不在光屏的中心时通常有三种调节方法:以像在光屏上方时为例,可向上移动光屏,或向上移动蜡烛,或向下移动凸透镜。

3.固定蜡烛和凸透镜,移动光屏接收不到像的主要原因有三个:(1)蜡烛放在了凸透镜1倍焦距以内或焦点上;(2)蜡烛到凸透镜的距离稍大于焦距,成像在很远的地方,光具座上的光屏无法移到该位置;(3)光屏与凸透镜、烛焰三者的中心不在同一高度。

题组2 判断凸透镜成像的性质

3.(2020乐山)如图所示,在“探究凸透镜成像的规律”实验中,下列说法正确的是( )

A.将蜡烛移至a处时,移动光屏,可看见放大、正立的实像

B.将蜡烛移至b处时,移动光屏,可看见缩小、倒立的实像

C.将蜡烛移至c处时,移动光屏,可看见放大、倒立的实像

D.将蜡烛移至d处时,移动光屏,可看见放大、正立的虚像

4.烛焰到凸透镜的距离小于1倍焦距,此时人看到烛焰放大的像。正确的示意图是中的 ( )

5.如图所示,在探究凸透镜成像规律的实验中,当把一个点光源放在距离凸透镜10 cm处时,在另一侧沿主光轴移动光屏,光屏上光斑的大小始终不变。下列说法中错误的是

( )

A.将一蜡烛移至距离凸透镜8 cm处时,会看到正立、放大的虚像

B.将一蜡烛移至距离凸透镜14 cm处时,在另一侧的光屏上会得到倒立、放大的像

C.在B选项成像基础上,将蜡烛与光屏的位置对调,光屏上得不到烛焰的像

D.将一蜡烛移至距离凸透镜40 cm处,在另一侧的光屏上会得到倒立、缩小的像

6.小青用若干个小发光体组成形状如图“E”的发光物体,如图甲所示。将发光物体、凸透镜、光屏依次放到光具座上并调整好,在光屏上形成的像如图图乙所示,如图果将“E”换成“F”(如图图丙所示),在同一位置观察,光屏上的像应是中的 ( )

题组3 推算凸透镜焦距的大小

7.(2021滨州)在“探究凸透镜成像的规律”实验中,在离凸透镜30 cm的光屏上得到一个清晰的烛焰像,则该凸透镜的焦距可能是 ( )

A.20 cm B.30 cm C.40 cm D.50 cm

8.用手机看视频,图像太小,屏幕放大器(凸透镜)来帮忙,小明通过透镜可看到放大了的图像,如图所示,手机距离透镜15 cm,凸透镜的焦距可能为 ( )

A.20 cm B.15 cm C.10 cm D.5 cm

9.在探究“凸透镜成像的规律”时,当烛焰离透镜14 cm时成放大的实像,当烛焰离透镜8 cm时成放大的虚像,则这个透镜的焦距可能是 ( )

A.4 cm B.7 cm C.10 cm D.16 cm

10.实验室备有甲、乙、丙三个凸透镜,三个实验小组分别用这三个凸透镜探究凸透镜成像规律,实验时,当蜡烛到透镜的距离都为12 cm时,甲、乙、丙三个透镜分别成缩小的实像、放大的虚像、放大的实像,则这三个透镜的焦距f甲、f乙、f丙的大小关系为( )

A.f甲>f乙>f丙 B.f乙>f丙>f甲

C.f乙>f甲>f丙 D.f丙>f乙>f甲

11.如图所示,在“探究凸透镜成像规律”的实验中,烛焰在距离凸透镜8 cm处时,在凸透镜另一侧距凸透镜15 cm处的光屏上成倒立的像(图中未画出)。保持蜡烛和光屏不动,现把凸透镜向光屏方向移动7 cm,下列关于烛焰在光屏上成像的说法中正确的是 ( )

A.不能成清晰的像 B.成倒立、缩小的像

C.成倒立、放大的像 D.成倒立、等大的像

题后反思

凸透镜焦距大小的推算方法

(1)判断成像性质:先明确是成实像还是成虚像,像是倒立的还是正立的,是放大的还是缩小的。

(2)确定像距或物距的大小:在知道成像性质的基础上,确定物距(或像距)与焦距的关系。

(3)计算焦距:数理结合列不等式推算焦距取值范围。

题组4 凸透镜动态成像问题分析

12.一凸透镜的焦距为15 cm,将点燃的蜡烛从离该凸透镜40 cm处沿主光轴移到离凸透镜20 cm处的过程中,像的大小和像距的变化情况是 ( )

A.像变大,像距变大 B.像变小,像距变小

C.像变大,像距变小 D.像变小,像距变大

13.(2020自贡)在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时,烛焰在光屏上呈现一个清晰放大的像(未画出)。要使烛焰在光屏上呈现一个清晰缩小的像,调节的方法是 ( )

A.透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏靠近透镜移动

B.透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏远离透镜移动

C.透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏远离透镜移动

D.透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏靠近透镜移动

14.在做“探究凸透镜成像的规律”实验时,某实验小组所描绘的图线如图所示,图线中A、B、C三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应。则下列说法正确的是

( )

A.该凸透镜的焦距f=20 cm

B.分析图线可知,物距增大时像距也增大

C.将蜡烛从C移动到B的过程中,所成像逐渐增大

D.将蜡烛从B移动到A的过程中,所成像逐渐减小

15.(2021常德)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,当点燃的蜡烛、凸透镜及光屏处于如图所示的位置时,在光屏上得到烛焰清晰的像。下列说法中正确的是 ( )

A.该凸透镜的焦距范围为7.5 cm

C.透镜不动,蜡烛向右移动,光屏向左移动,可再次得到清晰的像

D.蜡烛和光屏不动,移动凸透镜到适当位置,光屏上可再次得到清晰、缩小的像

题组5 凸透镜成像作图

16.如图所示,P是物体所成像的位置,O是透镜光心的位置,请在图中O位置画出所需要的透镜并完成光路图。

17.如图所示,在“研究凸透镜成像规律”的实验中,观察到正立、放大的虚像。试通过作图找出该透镜的两个焦点F的位置。

题后反思

凸透镜成像作图方法:①找“光心”,像与物对应点的连线必过光心;②画“凸透镜”,在光心处作垂直于主光轴的凸透镜;③定“焦点”,物点发出一条平行于主光轴的光线,经过凸透镜时的“入射点”与对应像点的连线必经过焦点。

思维拓展 提升能力素养

18.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,某小组同学利用焦距为10 cm的凸透镜、高为3 cm的发光体、光屏和光具座进行实验,将测得的物距u、像距v以及所成像的高L像分别记录在下表中。在验证得到凸透镜成像的初步规律后,为了进一步研究,他们进行适量的运算,将结果分别记录在下表的后两列中。

实验 序号 物距 u/cm 像距 v/cm 像高 L像/cm 像距与物 距之比 物距与像 距之和 (u+v)/cm

1 60.0 12.0 0.60 0.20 72.0

2 50.0 12.5 0.75 0.25 62.5

3 30.0 15.0 1.50 0.50 45.0

4 18.0 22.5 3.75 1.25 40.5

5 16.0 26.7 5.00 1.67 42.7

6 14.0 35.0 7.50 2.50 49.0

(1)根据实验序号1~6的数据,分析比较像距v随物距u的变化情况及相关条件,可得出初步结论:凸透镜成实像时, 。

(2)根据实验序号1~6的数据,分析比较像高L像与的变化情况及相关条件,可得出初步结论:凸透镜成实像时, 。

(3)该小组同学继续利用表中的数据及相关条件,分析、归纳得出结论:

①根据实验序号1~3的数据,分析比较物距变化量Δu与像距变化量Δv的大小关系及成像情况,可得出初步结论:

。

②根据实验序号1~6的数据,分析比较物距u变化时,L像、u+v的变化情况,可得出初步结论:

。

答案

第2课时 凸透镜成像规律

1.(1)同一高度 使烛焰的像成在光屏的中央

(2)倒立 放大 (3)左 倒立 缩小 (4)不能

(5)上 下 (6)D

2.(1)B (2)①大 ②减小

(3)小王同学的记录过程不够全面,因为他只记录了像的大小,没有记录像的正倒

3.C 解: 将蜡烛移至a处时,物距小于焦距,成正立、放大的虚像,移动光屏,找不到像,故A错误;将蜡烛移至b处时,物距等于焦距,此时不成像,故B错误;将蜡烛移至c处时,物距大于1倍焦距、小于2倍焦距,移动光屏,可看见放大、倒立的实像,故C正确;将蜡烛移至d处时,物距大于焦距,移动光屏,可成实像,故D错误。

4.C 解: 由凸透镜成像规律可知,当u

6.C

7.A 解: 由题意可知v=30 cm,在光屏上得到一个清晰的烛焰像,说明成的像是实像,此时有两种可能,则:30 cm>2f或f<30 cm<2f;解得f<15 cm或15 cm

9.C 解: 当烛焰离透镜14 cm时,成放大的实像,则物体在1倍焦距和2倍焦距之间,即f<14 cm<2f,所以7 cm

11.B

12.A 解: 由题意可知,物距始终大于焦距,因此,凸透镜成实像;根据“成实像时,物近像远像变大”可以判断:像距变大,像变大。

13.A

14.C 解: 根据凸透镜成像规律可知,当u=v=2f时,凸透镜成倒立、等大的实像,由图可知,u=v=2f=20 cm,所以f=10 cm,故A错误;分析图线可知,物距增大时像距减小,故B错误;将蜡烛从C移动到B的过程中,物距大于1倍焦距,凸透镜成实像,且物距减小,像距增大,像变大,故C正确;将蜡烛从B移动到A的过程中,物距大于1倍焦距,凸透镜成实像,物距减小,像距增大,像变大,故D错误。

15.A 解: 由题意可知,蜡烛距离凸透镜30 cm时,在透镜的另一侧距凸透镜15 cm处的光屏上得到一个清晰的像,此时物距大于像距,成倒立、缩小的实像,此时物距在2倍焦距以外,像距在1倍焦距和2倍焦距之间,即:f<15 cm<2f、2f<30 cm,解得:7.5 cm

17.如图图所示

18.(1)物距减小,像距增大

(2)像高与成正比

(3)①当u>2f时,Δu>Δv,成缩小的实像

②凸透镜成实像时,u越小,L像越大;当成缩小的实像时,u+v随u的增大而增大;当成放大的实像时,u+v随u的增大而减小

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙