沪科版物理八年级全一册同步提优训练:第二章 运动的世界 章末复习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级全一册同步提优训练:第二章 运动的世界 章末复习(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 259.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-07 22:19:04 | ||

图片预览

文档简介

章末复习

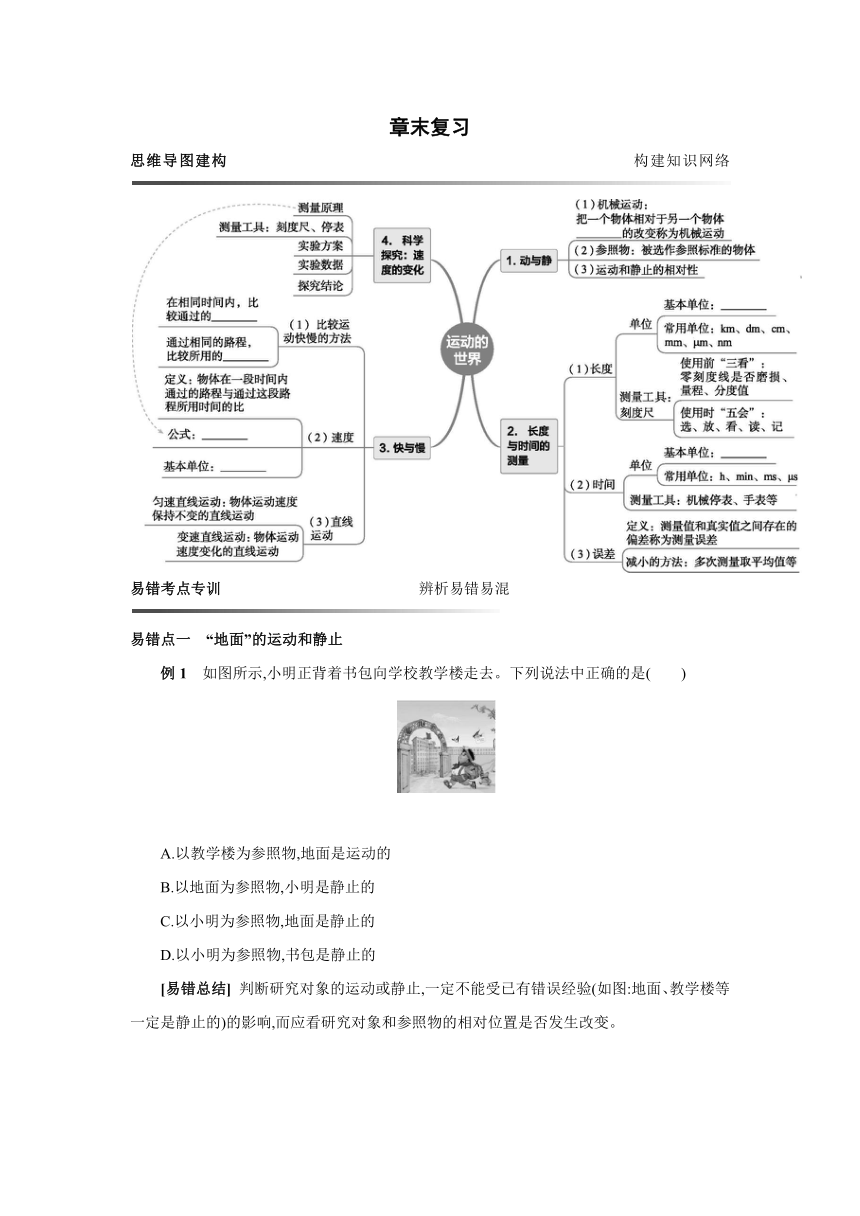

思维导图建构 构建知识网络

易错考点专训 辨析易错易混

易错点一 “地面”的运动和静止

例1 如图所示,小明正背着书包向学校教学楼走去。下列说法中正确的是( )

A.以教学楼为参照物,地面是运动的

B.以地面为参照物,小明是静止的

C.以小明为参照物,地面是静止的

D.以小明为参照物,书包是静止的

[易错总结] 判断研究对象的运动或静止,一定不能受已有错误经验(如图:地面、教学楼等一定是静止的)的影响,而应看研究对象和参照物的相对位置是否发生改变。

易错点二 火车过桥、隧道问题

例2 连淮扬镇高铁过江通道“五峰山公铁大桥”建成后,扬州进一步融入上海一小时经济圈。五峰山公铁大桥主跨长1120 m,一列长280 m的高铁匀速通过大桥主跨的时间为70 s,则高铁的速度为 m/s,这列高铁全部在桥面上的时间为 ,一名一直坐在9车厢3A座位上的乘客通过整个大桥的时间为 。

[易错总结] 关键是知道高铁通过大桥行驶的路程等于桥长加上车长,高铁完全在桥上的行驶路程等于桥长减去车长。“长度”是一个“数学概念”,而“路程”是一个“物理概念”。

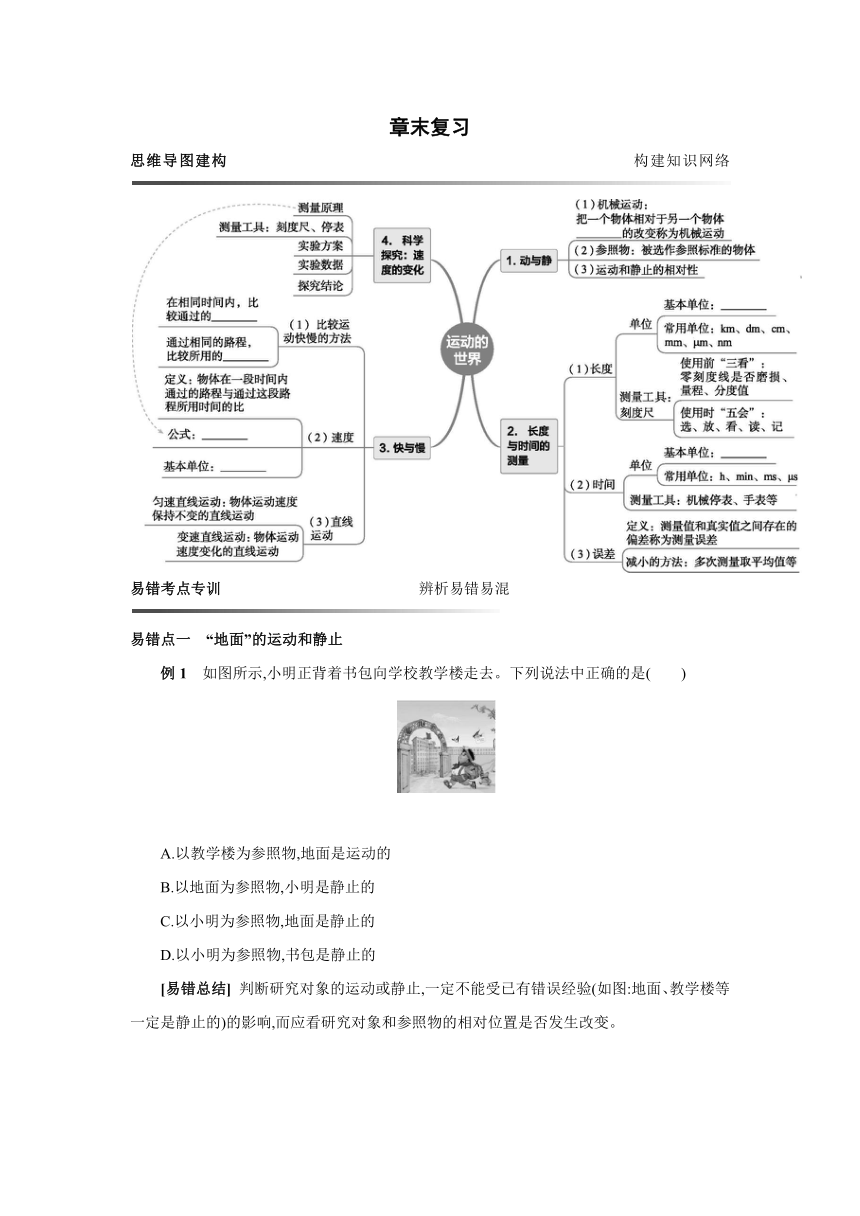

易错点三 “s-t图像”的分析

例3 在平直公路上的A、B两点相距2000 m,甲、乙两车都从A点出发,运动到B点,两车通过的路程随时间变化的关系如图所示,下列说法正确的是 ( )

A.甲车先出发

B.乙车全程的平均速度小于甲车全程的平均速度

C.行驶途中,甲车领先乙车三次

D.在t1~t2时间段,甲车相对于乙车静止

[易错总结] 在分析“s-t图像”时,要做到三个关注:一是关注小车出发时相对于原点的距离以及出发的时刻;二是关注小车在各段图线的运动状态;三是关注多辆小车是否相遇,即是否存在某一时刻,有几辆小车相对于原点的距离相同。

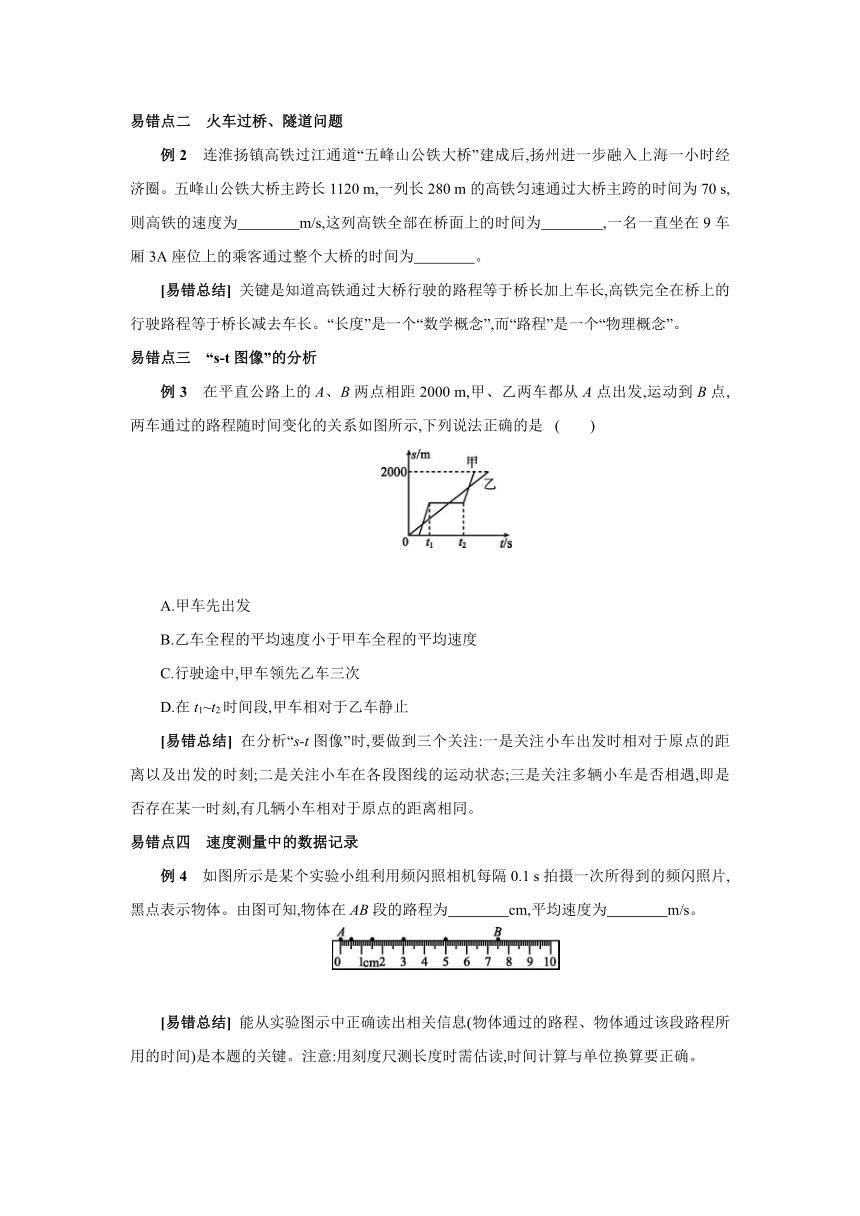

易错点四 速度测量中的数据记录

例4 如图所示是某个实验小组利用频闪照相机每隔0.1 s拍摄一次所得到的频闪照片,黑点表示物体。由图可知,物体在AB段的路程为 cm,平均速度为 m/s。

[易错总结] 能从实验图示中正确读出相关信息(物体通过的路程、物体通过该段路程所用的时间)是本题的关键。注意:用刻度尺测长度时需估读,时间计算与单位换算要正确。

易错点五 半时、半程平均速度的辨析

例5 物体做变速运动,物理上可用平均速度来描述其运动。某物体沿直线做单向(往一个方向)变速运动,若在前一半时间的平均速度为v1,后一半时间的平均速度为v2,则可推出其整个时间段的平均速度为 ;若其前半程的平均速度为v3,后半程的平均速度为v4,则可推出其全程的平均速度为 。

[易错总结] 不管是半时的平均速度,还是半程的平均速度,都应抓住平均速度的计算方法进行计算,不能简单地认为是求两个速度的平均值。

重点实验突破 整合突破考点

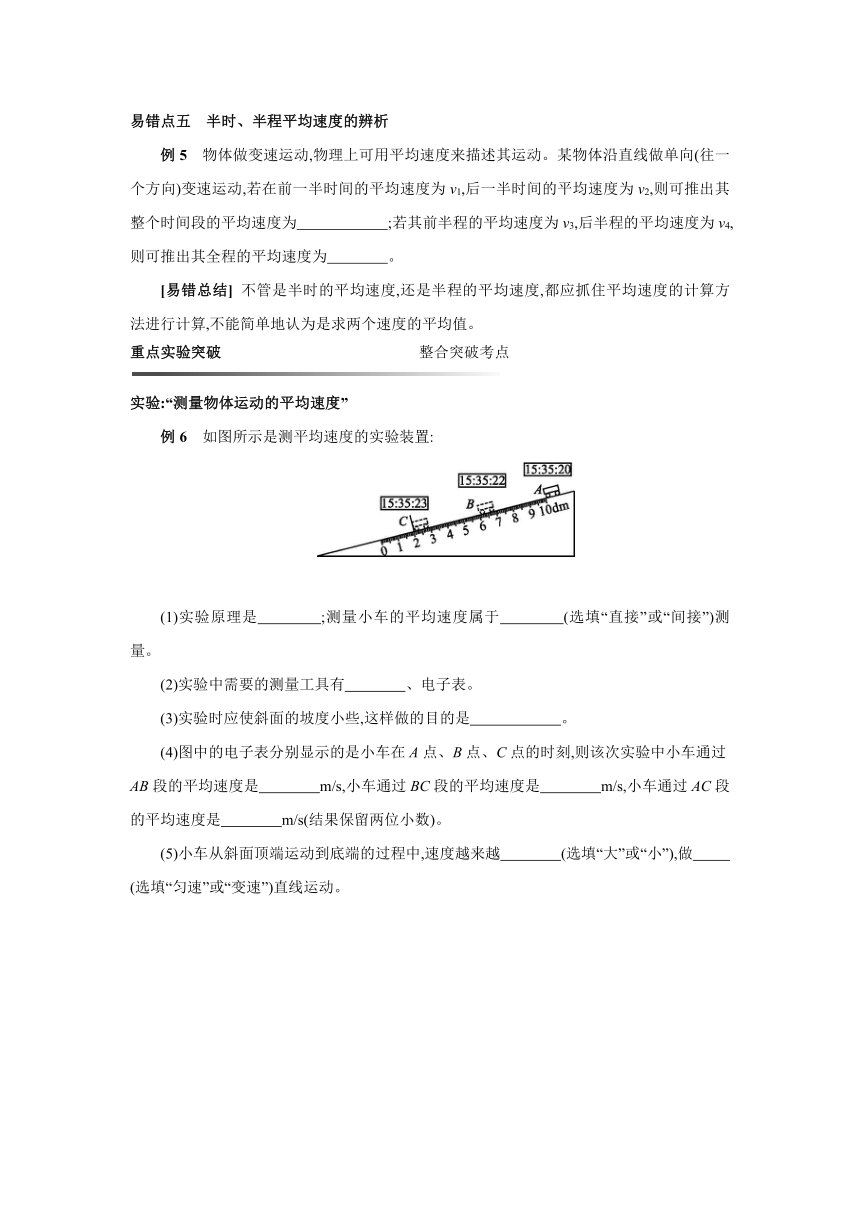

实验:“测量物体运动的平均速度”

例6 如图所示是测平均速度的实验装置:

(1)实验原理是 ;测量小车的平均速度属于 (选填“直接”或“间接”)测量。

(2)实验中需要的测量工具有 、电子表。

(3)实验时应使斜面的坡度小些,这样做的目的是 。

(4)图中的电子表分别显示的是小车在A点、B点、C点的时刻,则该次实验中小车通过AB段的平均速度是 m/s,小车通过BC段的平均速度是 m/s,小车通过AC段的平均速度是 m/s(结果保留两位小数)。

(5)小车从斜面顶端运动到底端的过程中,速度越来越 (选填“大”或“小”),做 (选填“匀速”或“变速”)直线运动。

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

(1)中四个速度随时间变化的关系图像,能反映小车下滑的运动情况的是 。

(2)如图果小车过了A点后才开始计时,会使所测全程时间偏 ,平均速度偏 。(均选填“大”或“小”)

(3)如图果小车还没有从A点释放就开始计时,会使所测全程时间偏 ,平均速度偏 。(均选填“大”或“小”)

(4)在测量小车到达B点的时间时,如图果计时反应稍慢了一点,会使所测AB段的时间偏 ,平均速度偏 。(均选填“大”或“小”)

(5)如图果某同学为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,将小车从B点由静止释放,测出小车运动到C点所用的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗 ,理由是

。

答案

章末复习(一)

[思维导图建构]

1.(1)位置

2.(1)m (2)s

3.(1)路程 时间 (2)v= m/s

[易错考点专训]

例1 D 解: 以教学楼为参照物,地面相对于教学楼的位置没有发生改变,是静止的,故A错误;以地面为参照物,小明相对于地面的位置发生了改变,是运动的,故B错误;以小明为参照物,地面相对于小明的位置发生了改变,是运动的,故C错误;以小明为参照物,书包相对于小明的位置没有发生改变,是静止的,故D正确。

例2 20 42 s 56 s 解: 高铁通过大桥行驶的路程:s=L桥+L车=1120 m+280 m=1400 m,则高铁的速度:v===20 m/s;这列高铁全部在桥面上的时间:t'===42 s;一直坐在9车厢3A座位上的某乘客通过整个大桥的时间为t″====56 s。

例3 B 解: 由图像可知:乙车出发时间早于甲车,故A错误;通过全程,乙车行驶的时间大于甲车,由v=可知:乙车全程的平均速度小于甲车全程的平均速度,故B正确;两车起点相同,甲车有两次行驶的路程超过乙车,则甲车有两次领先乙车,故C错误;在t1~t2时间段,甲车速度为0,相对于地面保持静止,但乙车继续行驶,则甲车相对于乙车,位置不断发生变化,故甲车相对于乙车是运动的,故D错误。

例4 7.50 0.15 解: 此刻度尺的分度值为1 mm,则该物体在AB段的路程为7.50 cm;物体在AB段运动的时间:t=0.1 s×5=0.5 s;

平均速度:v===15 cm/s=0.15 m/s。

例5

解: (1)设物体运动的前一半时间与后一半时间都为t,则总时间为2t;物体在前一半与后一半时间通过的路程分别为s1=v1t,s2=v2t,则总路程为s=s1+s2=v1t+v2t,故整个时间段的平均速度为v===。

(2)设物体运动的前一半路程与后一半路程都为s',则总路程为2s';物体在前一半与后一半路程运动的时间分别为t1=,t2=,故物体全程的平均速度为v'===。

[重点实验突破]

例6 (1)v= 间接 (2)刻度尺 (3)方便计时 (4)0.2 0.4 0.27 (5)大 变速

解: (1)测量平均速度的实验原理是v=,首先需要测量物体通过的路程和所用的时间,然后根据公式v=计算,所以属于间接测量。

(2)由实验原理可知,应使用刻度尺测量小车通过的路程s,用电子表测量小车运动的时间t。

(3)实验中为了方便计时,应使斜面的坡度小些。

(4)AB段的路程为s1=100.0 cm-60.0 cm=40.0 cm,通过AB段所用的时间为t1=2 s,则AB段的平均速度为v1===20 cm/s=0.2 m/s;BC段的路程为s2=60.0 cm-20.0 cm=40.0 cm,通过BC段所用的时间为t2=1 s,则BC段的平均速度为v2===40 cm/s=0.4 m/s;AC段的路程为s3=100.0 cm-20.0 cm=80.0 cm,通过AC段所用的时间为t3=3 s,则AC段的平均速度为v3===27 cm/s=0.27 m/s。

(5)由实验数据可知,v2>v1,则小车在运动过程中速度越来越大,做变速直线运动。

【变式延伸】

(1)C (2)小 大 (3)大 小 (4)大 小

(5)不正确 将小车从B点由静止释放,运动到C点所用的时间并不是小车运动过程中下半程的时间

解: (1)由实验数据可知,小车的速度随时间的增加而增大,故C符合题意。

(2)如图果小车过了A点后才开始计时,将导致所测时间偏小,但小车通过的路程不变,由v=可知,会使所测全程的平均速度偏大。

(3)如图果小车还没有从A点释放就开始计时,将导致所测时间偏大;但小车通过的路程不变,由v=可知,会使所测全程的平均速度偏小。

(4)在测量小车到达B点的时间时,如图果计时反应稍慢了一点,将导致所测时间偏大;但小车通过的路程不变,由v=可知,会使所测AB段的平均速度偏小。

(5)小车在下滑过程中,到达B点的速度并不为零,则将小车从B点由静止释放,运动到C点所用的时间并不是小车运动过程中下半程的时间,故该同学的做法不正确。

思维导图建构 构建知识网络

易错考点专训 辨析易错易混

易错点一 “地面”的运动和静止

例1 如图所示,小明正背着书包向学校教学楼走去。下列说法中正确的是( )

A.以教学楼为参照物,地面是运动的

B.以地面为参照物,小明是静止的

C.以小明为参照物,地面是静止的

D.以小明为参照物,书包是静止的

[易错总结] 判断研究对象的运动或静止,一定不能受已有错误经验(如图:地面、教学楼等一定是静止的)的影响,而应看研究对象和参照物的相对位置是否发生改变。

易错点二 火车过桥、隧道问题

例2 连淮扬镇高铁过江通道“五峰山公铁大桥”建成后,扬州进一步融入上海一小时经济圈。五峰山公铁大桥主跨长1120 m,一列长280 m的高铁匀速通过大桥主跨的时间为70 s,则高铁的速度为 m/s,这列高铁全部在桥面上的时间为 ,一名一直坐在9车厢3A座位上的乘客通过整个大桥的时间为 。

[易错总结] 关键是知道高铁通过大桥行驶的路程等于桥长加上车长,高铁完全在桥上的行驶路程等于桥长减去车长。“长度”是一个“数学概念”,而“路程”是一个“物理概念”。

易错点三 “s-t图像”的分析

例3 在平直公路上的A、B两点相距2000 m,甲、乙两车都从A点出发,运动到B点,两车通过的路程随时间变化的关系如图所示,下列说法正确的是 ( )

A.甲车先出发

B.乙车全程的平均速度小于甲车全程的平均速度

C.行驶途中,甲车领先乙车三次

D.在t1~t2时间段,甲车相对于乙车静止

[易错总结] 在分析“s-t图像”时,要做到三个关注:一是关注小车出发时相对于原点的距离以及出发的时刻;二是关注小车在各段图线的运动状态;三是关注多辆小车是否相遇,即是否存在某一时刻,有几辆小车相对于原点的距离相同。

易错点四 速度测量中的数据记录

例4 如图所示是某个实验小组利用频闪照相机每隔0.1 s拍摄一次所得到的频闪照片,黑点表示物体。由图可知,物体在AB段的路程为 cm,平均速度为 m/s。

[易错总结] 能从实验图示中正确读出相关信息(物体通过的路程、物体通过该段路程所用的时间)是本题的关键。注意:用刻度尺测长度时需估读,时间计算与单位换算要正确。

易错点五 半时、半程平均速度的辨析

例5 物体做变速运动,物理上可用平均速度来描述其运动。某物体沿直线做单向(往一个方向)变速运动,若在前一半时间的平均速度为v1,后一半时间的平均速度为v2,则可推出其整个时间段的平均速度为 ;若其前半程的平均速度为v3,后半程的平均速度为v4,则可推出其全程的平均速度为 。

[易错总结] 不管是半时的平均速度,还是半程的平均速度,都应抓住平均速度的计算方法进行计算,不能简单地认为是求两个速度的平均值。

重点实验突破 整合突破考点

实验:“测量物体运动的平均速度”

例6 如图所示是测平均速度的实验装置:

(1)实验原理是 ;测量小车的平均速度属于 (选填“直接”或“间接”)测量。

(2)实验中需要的测量工具有 、电子表。

(3)实验时应使斜面的坡度小些,这样做的目的是 。

(4)图中的电子表分别显示的是小车在A点、B点、C点的时刻,则该次实验中小车通过AB段的平均速度是 m/s,小车通过BC段的平均速度是 m/s,小车通过AC段的平均速度是 m/s(结果保留两位小数)。

(5)小车从斜面顶端运动到底端的过程中,速度越来越 (选填“大”或“小”),做 (选填“匀速”或“变速”)直线运动。

【变式延伸】结合上例探究以下问题:

(1)中四个速度随时间变化的关系图像,能反映小车下滑的运动情况的是 。

(2)如图果小车过了A点后才开始计时,会使所测全程时间偏 ,平均速度偏 。(均选填“大”或“小”)

(3)如图果小车还没有从A点释放就开始计时,会使所测全程时间偏 ,平均速度偏 。(均选填“大”或“小”)

(4)在测量小车到达B点的时间时,如图果计时反应稍慢了一点,会使所测AB段的时间偏 ,平均速度偏 。(均选填“大”或“小”)

(5)如图果某同学为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,将小车从B点由静止释放,测出小车运动到C点所用的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗 ,理由是

。

答案

章末复习(一)

[思维导图建构]

1.(1)位置

2.(1)m (2)s

3.(1)路程 时间 (2)v= m/s

[易错考点专训]

例1 D 解: 以教学楼为参照物,地面相对于教学楼的位置没有发生改变,是静止的,故A错误;以地面为参照物,小明相对于地面的位置发生了改变,是运动的,故B错误;以小明为参照物,地面相对于小明的位置发生了改变,是运动的,故C错误;以小明为参照物,书包相对于小明的位置没有发生改变,是静止的,故D正确。

例2 20 42 s 56 s 解: 高铁通过大桥行驶的路程:s=L桥+L车=1120 m+280 m=1400 m,则高铁的速度:v===20 m/s;这列高铁全部在桥面上的时间:t'===42 s;一直坐在9车厢3A座位上的某乘客通过整个大桥的时间为t″====56 s。

例3 B 解: 由图像可知:乙车出发时间早于甲车,故A错误;通过全程,乙车行驶的时间大于甲车,由v=可知:乙车全程的平均速度小于甲车全程的平均速度,故B正确;两车起点相同,甲车有两次行驶的路程超过乙车,则甲车有两次领先乙车,故C错误;在t1~t2时间段,甲车速度为0,相对于地面保持静止,但乙车继续行驶,则甲车相对于乙车,位置不断发生变化,故甲车相对于乙车是运动的,故D错误。

例4 7.50 0.15 解: 此刻度尺的分度值为1 mm,则该物体在AB段的路程为7.50 cm;物体在AB段运动的时间:t=0.1 s×5=0.5 s;

平均速度:v===15 cm/s=0.15 m/s。

例5

解: (1)设物体运动的前一半时间与后一半时间都为t,则总时间为2t;物体在前一半与后一半时间通过的路程分别为s1=v1t,s2=v2t,则总路程为s=s1+s2=v1t+v2t,故整个时间段的平均速度为v===。

(2)设物体运动的前一半路程与后一半路程都为s',则总路程为2s';物体在前一半与后一半路程运动的时间分别为t1=,t2=,故物体全程的平均速度为v'===。

[重点实验突破]

例6 (1)v= 间接 (2)刻度尺 (3)方便计时 (4)0.2 0.4 0.27 (5)大 变速

解: (1)测量平均速度的实验原理是v=,首先需要测量物体通过的路程和所用的时间,然后根据公式v=计算,所以属于间接测量。

(2)由实验原理可知,应使用刻度尺测量小车通过的路程s,用电子表测量小车运动的时间t。

(3)实验中为了方便计时,应使斜面的坡度小些。

(4)AB段的路程为s1=100.0 cm-60.0 cm=40.0 cm,通过AB段所用的时间为t1=2 s,则AB段的平均速度为v1===20 cm/s=0.2 m/s;BC段的路程为s2=60.0 cm-20.0 cm=40.0 cm,通过BC段所用的时间为t2=1 s,则BC段的平均速度为v2===40 cm/s=0.4 m/s;AC段的路程为s3=100.0 cm-20.0 cm=80.0 cm,通过AC段所用的时间为t3=3 s,则AC段的平均速度为v3===27 cm/s=0.27 m/s。

(5)由实验数据可知,v2>v1,则小车在运动过程中速度越来越大,做变速直线运动。

【变式延伸】

(1)C (2)小 大 (3)大 小 (4)大 小

(5)不正确 将小车从B点由静止释放,运动到C点所用的时间并不是小车运动过程中下半程的时间

解: (1)由实验数据可知,小车的速度随时间的增加而增大,故C符合题意。

(2)如图果小车过了A点后才开始计时,将导致所测时间偏小,但小车通过的路程不变,由v=可知,会使所测全程的平均速度偏大。

(3)如图果小车还没有从A点释放就开始计时,将导致所测时间偏大;但小车通过的路程不变,由v=可知,会使所测全程的平均速度偏小。

(4)在测量小车到达B点的时间时,如图果计时反应稍慢了一点,将导致所测时间偏大;但小车通过的路程不变,由v=可知,会使所测AB段的平均速度偏小。

(5)小车在下滑过程中,到达B点的速度并不为零,则将小车从B点由静止释放,运动到C点所用的时间并不是小车运动过程中下半程的时间,故该同学的做法不正确。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙