杜甫诗两首《望岳》《春望》说课稿

文档属性

| 名称 | 杜甫诗两首《望岳》《春望》说课稿 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-28 21:54:55 | ||

图片预览

文档简介

杜甫诗两首《望岳》《春望》说课稿

教学背景

(一)课程背景

《望岳》《春望》位于八上第五单元——古诗文单元,是“杜甫诗三首”中的前两首。

八年级的诗文学习既要完成诵读、疏通文意的初步任务,更要满足学生深入学习的需求,做到披诗文入情,注重赏析,读出志趣,品出味道。

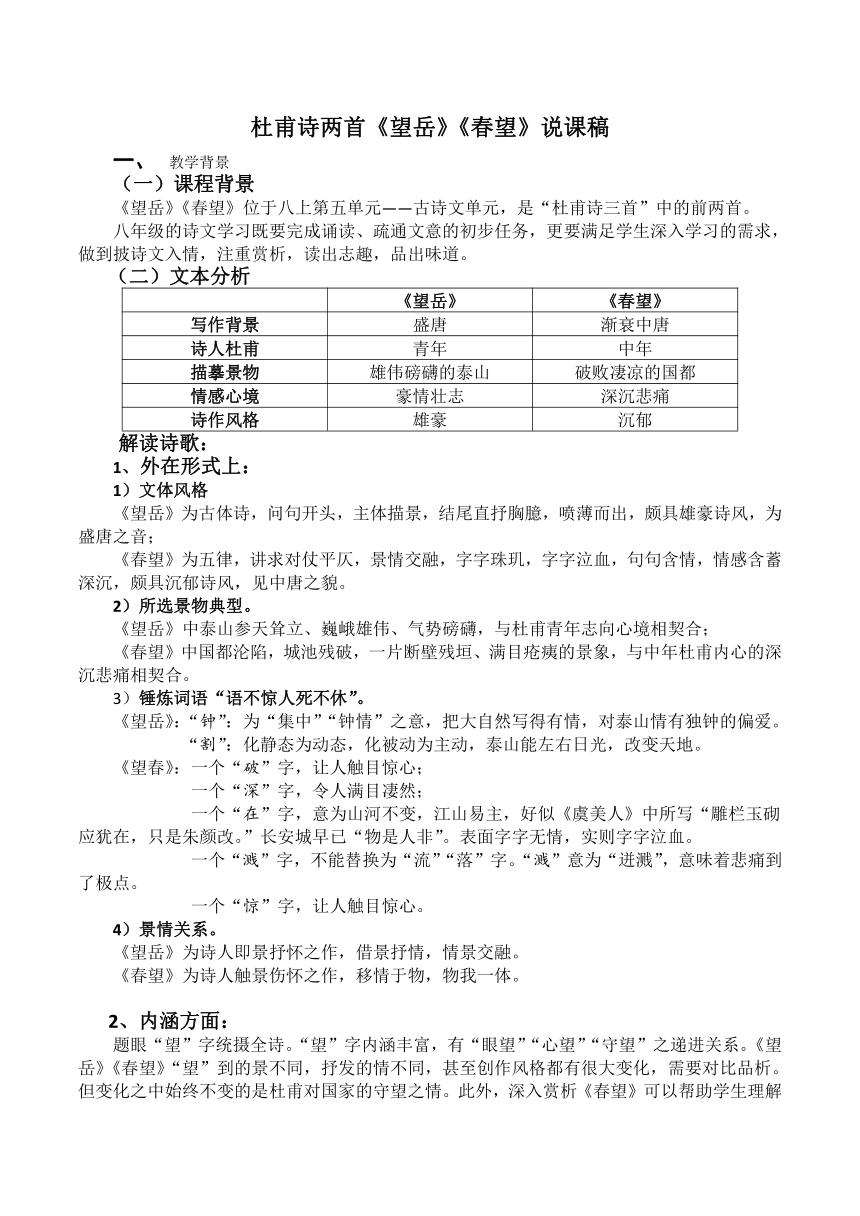

(二)文本分析

《望岳》 《春望》

写作背景 盛唐 渐衰中唐

诗人杜甫 青年 中年

描摹景物 雄伟磅礴的泰山 破败凄凉的国都

情感心境 豪情壮志 深沉悲痛

诗作风格 雄豪 沉郁

解读诗歌:

外在形式上:

1)文体风格

《望岳》为古体诗,问句开头,主体描景,结尾直抒胸臆,喷薄而出,颇具雄豪诗风,为盛唐之音;

《春望》为五律,讲求对仗平仄,景情交融,字字珠玑,字字泣血,句句含情,情感含蓄深沉,颇具沉郁诗风,见中唐之貌。

2)所选景物典型。

《望岳》中泰山参天耸立、巍峨雄伟、气势磅礴,与杜甫青年志向心境相契合;

《春望》中国都沦陷,城池残破,一片断壁残垣、满目疮痍的景象,与中年杜甫内心的深沉悲痛相契合。

3)锤炼词语“语不惊人死不休”。

《望岳》:“钟”:为“集中”“钟情”之意,把大自然写得有情,对泰山情有独钟的偏爱。

“割”:化静态为动态,化被动为主动,泰山能左右日光,改变天地。

《望春》:一个“破”字,让人触目惊心;

一个“深”字,令人满目凄然;

一个“在”字,意为山河不变,江山易主,好似《虞美人》中所写“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”长安城早已“物是人非”。表面字字无情,实则字字泣血。

一个“溅”字,不能替换为“流”“落”字。“溅”意为“迸溅”,意味着悲痛到了极点。

一个“惊”字,让人触目惊心。

4)景情关系。

《望岳》为诗人即景抒怀之作,借景抒情,情景交融。

《春望》为诗人触景伤怀之作,移情于物,物我一体。

2、内涵方面:

题眼“望”字统摄全诗。“望”字内涵丰富,有“眼望”“心望”“守望”之递进关系。《望岳》《春望》“望”到的景不同,抒发的情不同,甚至创作风格都有很大变化,需要对比品析。但变化之中始终不变的是杜甫对国家的守望之情。此外,深入赏析《春望》可以帮助学生理解后世称杜甫为“诗圣”的原因。

名句“会当凌绝顶,一览众山小” 表明青年时代的杜甫胸怀高远,壮志凌云,有一股年轻人的冲劲,颇具理想主义色彩。然而当梦想照进现实,中年杜甫所经历的一切残酷地摧毁了那些梦想,凌云之志不得实现。然而虽然杜甫的仕途之志没有实现,但他用他那句句含情、字字泣血的诗篇,用他对国家的热爱和“守望”,为后世留下了最宝贵的文学财富和精神财富。而杜甫也永远地屹立在了文学史的巅峰之上,真正实现了“会当凌绝顶,一览众山小”的凌云壮志。

(三)学情调查分析

请写出你对杜甫的了解。

杜甫,字子美,自称少陵野老,世称杜少陵,唐朝现实主义诗人,后世称杜甫为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

【调查结果分析】

学生对杜甫的认识更多停留在文学常识的层面,而没有深入地了解杜甫其诗、理解杜甫其人。

【备课思考】

学生只“知其然”,教师应紧扣诗歌内容教学,令生“知其所以然”。

请写出你尚不能掌握的字词。

《望岳》:岱宗,夫,生曾云,决眦,会当,凌绝顶。

《春望》:感时,花溅泪,鸟惊心,烽火连三月,搔,胜簪。

请写出这两首诗中你最喜欢的诗句并简要说明原因。

80%喜欢“会当凌绝顶,一览众山小。”

20%喜欢“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

10%喜欢“烽火连三月,家书抵万金。”

8%喜欢“国破山河在,城春草木深。”

6%喜欢“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

6%喜欢“荡胸生层云,决眦入归鸟。”

【调查结果分析】

从数据上看,《望岳》似乎更受欢迎。近三分之二的学生喜欢“会当凌绝顶,一览众山小”这两句,并能说出喜欢的具体理由;而对于写景的“造化钟神秀,阴阳割分晓”,“荡胸生层云,决眦入归鸟”这四句,却不能说出喜欢的具体明确理由。

【备课思考】

学生赏景 “无处下手” ,教师教生“有法可依”。

试着推测编者将这两首诗以这样的顺序编在同一课中的意图。

50%能说出较合理的理由。

其中20%能结合背景和诗人经历来说明。

【调查结果分析】

大部分同学“知人论世”的意识较弱,学生多只“读诗”。

【备课思考】

教师带生关注“知人论世”,建立正确科学的鉴赏诗歌思维方式。

请写出你需要老师帮助和提供的是什么。

背景资料。

更深入理解古诗文的意思。

古诗词的学习方法。

作者的思想情感。

杜甫人生的变化和唐朝的情况。

杜甫为什么会忧国忧民,为什么会有那样的情感?

【调查结果分析】

反映出学生不同层次的学习需求。

【备课思考】

教师力求满足不同层次的学习需求。

力求平衡“知识方法能力”和“情感态度价值观”的关系。

指导思想——课标精神

语文学科特点

工具性(语言文字)与人文性(文学文化)的统一。

语文学科要以学生为主体,在进行语言的积累、语感的训练和听、说、读、写方面的实际运用能力培养的同时,也要培养学生的文化品位、审美情趣、思维品质、人生态度和思想修养,注重潜移默化的熏陶感染,把这些内容渗透于日常的教学过程之中。

三维目标相互渗透、融为一体

知识与能力:鉴赏方法、思维方式。

引导学生体会学习诗歌鉴赏的基本方法,培养学生正确科学的诗歌鉴赏思维方式。

过程与方法:题眼整合、层层递进。

教学过程的设计要适应学生的认知水平,符合学生认知规律,关注个体差异和不同的学习需求。重视开发语文课程资源(包括文本深入解读和学情调查),精心设计教学活动,注重文化熏陶。

3、情感态度价值观 :守望国家、仰望诗圣。

高度重视情感、态度、价值观的正确导向。培养学生高尚的道德情操、健康的审美情趣和积极的人生态度和正确的世界观、价值观。

小结:适应学生认知水平 ;符合学生认知规律 ;培养学生积极三观。

教学目标

(一)知识与能力

1.体会学习诗歌鉴赏的基本方法,如:景情分析法,炼字法,拓展延伸法等。

2.建立鉴赏诗歌的正确思维方式——“读诗—知世—论人”。

(二)过程与方法

1.朗读感知法,诵读体悟法。

2.用诗歌赏析法“读诗”,用背景介绍法“知世”,用对比阅读法“论人”。

(三)情感态度价值观

通过对比品析,理解杜甫对国家始终不变的守望,激发学生对诗圣杜甫的仰望之情。

教学过程(详见教案)

教学环节 教学过程

一、导入 开门见山,直接入题

二、赏析《望岳》 (一)整体感知1、齐读《望岳》。2、思考问题:把题目“望岳”换作“看岳”,可以吗?(二)深入分析1、思考问题:前四句中,诗人“望”到的泰山具体是什么样子?2、重点鉴赏两个动词:“钟”“割”。3、思考问题:诗人通过“望”岳抒发了怎样的情感?(三)补充背景唐玄宗开元二十四年(736年),杜甫25岁,赴长安参加贡举考试,结果落榜。于是,他就到齐赵一带漫游,疏散心情。此间写下《望岳》。(四)朗读体悟

三、设疑过渡 “会当凌绝顶,一览众山小。”青年时代胸怀高远的杜甫,他的壮志凌云后来实现了吗?

四、赏析《春望》 (一)写作背景公元756年6月,安史叛军攻占了长安。 7月,杜甫听到肃宗在灵武即位的消息,便把家小安顿在鄜州,只身去灵武投奔肃宗。他不幸在路上被安史叛军所虏,带到长安。次年,诗人睹物神伤,将自己的所见所感高度熔铸在40个字的《春望》之中。(二)朗读感知(三)深入分析1、思考问题:题目《春望》能否改为《望春》?2、思考问题:请结合前四句,描绘一下诗人“望”到的是怎样的景象。3、重点鉴赏动词:“溅”“惊”。4、思考问题:诗歌表达了诗人怎样的情感?(四)朗读体悟

五、对比品析 1、对比品析:两首诗,题目同为“望”,“望”的内涵有何异同?2、拓展体悟杜甫用他的一生在“望”。

六、升华探究 1、开放式讨论:所谓“窥一斑可见全豹”,请结合《春望》的诗句,思考为什么后世称杜甫为“诗圣”?2、升华提问:杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的凌云壮志实现了吗?

七、作业二选一 1、结合我们对杜甫诗歌的学习以及对杜甫的了解,请谈谈你对“生前的命与身后的‘名’”的看法,并写在练笔本上。2、运用本节课所学习的诗歌鉴赏方法,赏析《闻官军收河南河北》。

设计特色

抓题眼 “望” ,整合问题,巧妙设计

大问题提领 引出思考角度 解决问题

《望岳》 之“望” 把题目“望”岳换作“看”岳,可以吗? 望的对象特征 景 教学重点

望的情感心境 情

望的视角距离

《春望》之“望” 题目《春望》能否改为《望春》? 望的对象特征 景 教学重点

望的情感心境 情

(二)“会当凌绝顶,一览众山小。” 一题两问异答,杜甫实现了么?

“会当凌绝顶,一览众山小。” 杜甫实现了么?

提问时间 设计意图 答案 深入思考 延伸思考 教学难点

第一次问 赏析《望岳》后 设疑过渡 没实现 生前命身后名 课后作业

第二次问 探究“诗圣”后 升华探究 实现了

(三)眼望—心望—守望—诗圣 :层层递进,逐步深入

仰望诗圣

④ 诗圣

人

③ 守望

志

② 心望

情

① 眼望

景

赏析景 ——体会情 ——领悟志 ——认识人

由浅入深,符合学生认知规律,层层递进,真正读懂诗歌,真正认识诗人。

小结:

杜甫是最正统儒家思想的承袭者,他怀仁心,忧国忧民,由始至终守望着国家。

虽然他的仕途之志没有实现,但他用句句含情、字字泣血的诗篇,用他对国家的热爱和“守望”,为后世留下了最宝贵的文学财富和精神财富。杜甫也因此永远地屹立在了文学史的巅峰之上,他真正实现了“会当凌绝顶,一览众山小”的凌云壮志。

板书设计:见PPT

通过以上教学,力争实现预定教学目标。

教学背景

(一)课程背景

《望岳》《春望》位于八上第五单元——古诗文单元,是“杜甫诗三首”中的前两首。

八年级的诗文学习既要完成诵读、疏通文意的初步任务,更要满足学生深入学习的需求,做到披诗文入情,注重赏析,读出志趣,品出味道。

(二)文本分析

《望岳》 《春望》

写作背景 盛唐 渐衰中唐

诗人杜甫 青年 中年

描摹景物 雄伟磅礴的泰山 破败凄凉的国都

情感心境 豪情壮志 深沉悲痛

诗作风格 雄豪 沉郁

解读诗歌:

外在形式上:

1)文体风格

《望岳》为古体诗,问句开头,主体描景,结尾直抒胸臆,喷薄而出,颇具雄豪诗风,为盛唐之音;

《春望》为五律,讲求对仗平仄,景情交融,字字珠玑,字字泣血,句句含情,情感含蓄深沉,颇具沉郁诗风,见中唐之貌。

2)所选景物典型。

《望岳》中泰山参天耸立、巍峨雄伟、气势磅礴,与杜甫青年志向心境相契合;

《春望》中国都沦陷,城池残破,一片断壁残垣、满目疮痍的景象,与中年杜甫内心的深沉悲痛相契合。

3)锤炼词语“语不惊人死不休”。

《望岳》:“钟”:为“集中”“钟情”之意,把大自然写得有情,对泰山情有独钟的偏爱。

“割”:化静态为动态,化被动为主动,泰山能左右日光,改变天地。

《望春》:一个“破”字,让人触目惊心;

一个“深”字,令人满目凄然;

一个“在”字,意为山河不变,江山易主,好似《虞美人》中所写“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”长安城早已“物是人非”。表面字字无情,实则字字泣血。

一个“溅”字,不能替换为“流”“落”字。“溅”意为“迸溅”,意味着悲痛到了极点。

一个“惊”字,让人触目惊心。

4)景情关系。

《望岳》为诗人即景抒怀之作,借景抒情,情景交融。

《春望》为诗人触景伤怀之作,移情于物,物我一体。

2、内涵方面:

题眼“望”字统摄全诗。“望”字内涵丰富,有“眼望”“心望”“守望”之递进关系。《望岳》《春望》“望”到的景不同,抒发的情不同,甚至创作风格都有很大变化,需要对比品析。但变化之中始终不变的是杜甫对国家的守望之情。此外,深入赏析《春望》可以帮助学生理解后世称杜甫为“诗圣”的原因。

名句“会当凌绝顶,一览众山小” 表明青年时代的杜甫胸怀高远,壮志凌云,有一股年轻人的冲劲,颇具理想主义色彩。然而当梦想照进现实,中年杜甫所经历的一切残酷地摧毁了那些梦想,凌云之志不得实现。然而虽然杜甫的仕途之志没有实现,但他用他那句句含情、字字泣血的诗篇,用他对国家的热爱和“守望”,为后世留下了最宝贵的文学财富和精神财富。而杜甫也永远地屹立在了文学史的巅峰之上,真正实现了“会当凌绝顶,一览众山小”的凌云壮志。

(三)学情调查分析

请写出你对杜甫的了解。

杜甫,字子美,自称少陵野老,世称杜少陵,唐朝现实主义诗人,后世称杜甫为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

【调查结果分析】

学生对杜甫的认识更多停留在文学常识的层面,而没有深入地了解杜甫其诗、理解杜甫其人。

【备课思考】

学生只“知其然”,教师应紧扣诗歌内容教学,令生“知其所以然”。

请写出你尚不能掌握的字词。

《望岳》:岱宗,夫,生曾云,决眦,会当,凌绝顶。

《春望》:感时,花溅泪,鸟惊心,烽火连三月,搔,胜簪。

请写出这两首诗中你最喜欢的诗句并简要说明原因。

80%喜欢“会当凌绝顶,一览众山小。”

20%喜欢“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

10%喜欢“烽火连三月,家书抵万金。”

8%喜欢“国破山河在,城春草木深。”

6%喜欢“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

6%喜欢“荡胸生层云,决眦入归鸟。”

【调查结果分析】

从数据上看,《望岳》似乎更受欢迎。近三分之二的学生喜欢“会当凌绝顶,一览众山小”这两句,并能说出喜欢的具体理由;而对于写景的“造化钟神秀,阴阳割分晓”,“荡胸生层云,决眦入归鸟”这四句,却不能说出喜欢的具体明确理由。

【备课思考】

学生赏景 “无处下手” ,教师教生“有法可依”。

试着推测编者将这两首诗以这样的顺序编在同一课中的意图。

50%能说出较合理的理由。

其中20%能结合背景和诗人经历来说明。

【调查结果分析】

大部分同学“知人论世”的意识较弱,学生多只“读诗”。

【备课思考】

教师带生关注“知人论世”,建立正确科学的鉴赏诗歌思维方式。

请写出你需要老师帮助和提供的是什么。

背景资料。

更深入理解古诗文的意思。

古诗词的学习方法。

作者的思想情感。

杜甫人生的变化和唐朝的情况。

杜甫为什么会忧国忧民,为什么会有那样的情感?

【调查结果分析】

反映出学生不同层次的学习需求。

【备课思考】

教师力求满足不同层次的学习需求。

力求平衡“知识方法能力”和“情感态度价值观”的关系。

指导思想——课标精神

语文学科特点

工具性(语言文字)与人文性(文学文化)的统一。

语文学科要以学生为主体,在进行语言的积累、语感的训练和听、说、读、写方面的实际运用能力培养的同时,也要培养学生的文化品位、审美情趣、思维品质、人生态度和思想修养,注重潜移默化的熏陶感染,把这些内容渗透于日常的教学过程之中。

三维目标相互渗透、融为一体

知识与能力:鉴赏方法、思维方式。

引导学生体会学习诗歌鉴赏的基本方法,培养学生正确科学的诗歌鉴赏思维方式。

过程与方法:题眼整合、层层递进。

教学过程的设计要适应学生的认知水平,符合学生认知规律,关注个体差异和不同的学习需求。重视开发语文课程资源(包括文本深入解读和学情调查),精心设计教学活动,注重文化熏陶。

3、情感态度价值观 :守望国家、仰望诗圣。

高度重视情感、态度、价值观的正确导向。培养学生高尚的道德情操、健康的审美情趣和积极的人生态度和正确的世界观、价值观。

小结:适应学生认知水平 ;符合学生认知规律 ;培养学生积极三观。

教学目标

(一)知识与能力

1.体会学习诗歌鉴赏的基本方法,如:景情分析法,炼字法,拓展延伸法等。

2.建立鉴赏诗歌的正确思维方式——“读诗—知世—论人”。

(二)过程与方法

1.朗读感知法,诵读体悟法。

2.用诗歌赏析法“读诗”,用背景介绍法“知世”,用对比阅读法“论人”。

(三)情感态度价值观

通过对比品析,理解杜甫对国家始终不变的守望,激发学生对诗圣杜甫的仰望之情。

教学过程(详见教案)

教学环节 教学过程

一、导入 开门见山,直接入题

二、赏析《望岳》 (一)整体感知1、齐读《望岳》。2、思考问题:把题目“望岳”换作“看岳”,可以吗?(二)深入分析1、思考问题:前四句中,诗人“望”到的泰山具体是什么样子?2、重点鉴赏两个动词:“钟”“割”。3、思考问题:诗人通过“望”岳抒发了怎样的情感?(三)补充背景唐玄宗开元二十四年(736年),杜甫25岁,赴长安参加贡举考试,结果落榜。于是,他就到齐赵一带漫游,疏散心情。此间写下《望岳》。(四)朗读体悟

三、设疑过渡 “会当凌绝顶,一览众山小。”青年时代胸怀高远的杜甫,他的壮志凌云后来实现了吗?

四、赏析《春望》 (一)写作背景公元756年6月,安史叛军攻占了长安。 7月,杜甫听到肃宗在灵武即位的消息,便把家小安顿在鄜州,只身去灵武投奔肃宗。他不幸在路上被安史叛军所虏,带到长安。次年,诗人睹物神伤,将自己的所见所感高度熔铸在40个字的《春望》之中。(二)朗读感知(三)深入分析1、思考问题:题目《春望》能否改为《望春》?2、思考问题:请结合前四句,描绘一下诗人“望”到的是怎样的景象。3、重点鉴赏动词:“溅”“惊”。4、思考问题:诗歌表达了诗人怎样的情感?(四)朗读体悟

五、对比品析 1、对比品析:两首诗,题目同为“望”,“望”的内涵有何异同?2、拓展体悟杜甫用他的一生在“望”。

六、升华探究 1、开放式讨论:所谓“窥一斑可见全豹”,请结合《春望》的诗句,思考为什么后世称杜甫为“诗圣”?2、升华提问:杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的凌云壮志实现了吗?

七、作业二选一 1、结合我们对杜甫诗歌的学习以及对杜甫的了解,请谈谈你对“生前的命与身后的‘名’”的看法,并写在练笔本上。2、运用本节课所学习的诗歌鉴赏方法,赏析《闻官军收河南河北》。

设计特色

抓题眼 “望” ,整合问题,巧妙设计

大问题提领 引出思考角度 解决问题

《望岳》 之“望” 把题目“望”岳换作“看”岳,可以吗? 望的对象特征 景 教学重点

望的情感心境 情

望的视角距离

《春望》之“望” 题目《春望》能否改为《望春》? 望的对象特征 景 教学重点

望的情感心境 情

(二)“会当凌绝顶,一览众山小。” 一题两问异答,杜甫实现了么?

“会当凌绝顶,一览众山小。” 杜甫实现了么?

提问时间 设计意图 答案 深入思考 延伸思考 教学难点

第一次问 赏析《望岳》后 设疑过渡 没实现 生前命身后名 课后作业

第二次问 探究“诗圣”后 升华探究 实现了

(三)眼望—心望—守望—诗圣 :层层递进,逐步深入

仰望诗圣

④ 诗圣

人

③ 守望

志

② 心望

情

① 眼望

景

赏析景 ——体会情 ——领悟志 ——认识人

由浅入深,符合学生认知规律,层层递进,真正读懂诗歌,真正认识诗人。

小结:

杜甫是最正统儒家思想的承袭者,他怀仁心,忧国忧民,由始至终守望着国家。

虽然他的仕途之志没有实现,但他用句句含情、字字泣血的诗篇,用他对国家的热爱和“守望”,为后世留下了最宝贵的文学财富和精神财富。杜甫也因此永远地屹立在了文学史的巅峰之上,他真正实现了“会当凌绝顶,一览众山小”的凌云壮志。

板书设计:见PPT

通过以上教学,力争实现预定教学目标。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》