4.1《喜看稻菽千重浪》课件(共34张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 4.1《喜看稻菽千重浪》课件(共34张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-08 17:55:41 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!”

这是2004年度感动中国获奖者之一袁隆平的颁奖词。袁隆平为什么能够获此殊荣呢?下面我们来学习一篇关于袁隆平的人物通讯,看看作者是如何描写袁隆平这个人物的。

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

沈英甲,吉林辉南人。历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、机动记者部主任等。

本文标题采用了正副标题的形式,正标题为虚,“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律·到韶山》,这里特指稻谷丰收,突出了袁隆平的科学成就,表达了作者对袁隆平的研究成果以及突出贡献的赞叹;副标题为实,交代了这篇人物通讯的主人公及其所获得的奖项。

【题目解说】

【作者简介】

七律·到韶山

毛泽东

别梦依稀咒逝川,

故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,

黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,

敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,

遍地英雄下夕烟。

【译文】离别后多少梦境在诅咒岁月的流逝,我的故乡啊与你一别已过了三十二年。红旗漫卷吹动农民的武装,而敌人却高高举起霸主的皮鞭。因为太多的壮志才会有牺牲,但我敢令天地翻覆换一副新颜。再喜看大片庄稼如浪涛滚滚,尽是农民英雄们在暮色中收工归来。

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。当时,作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

袁隆平的研究成果还得到了世界的认可,他相继获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”和联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

1981 年,我国将第一个特等发明奖授予袁隆平研究小组。

1995 年,袁隆平当选为中国工程院院士。

2001 年2 月19 日,袁隆平被授予2000 年度中国国家最高科学技术奖。

2001 年2 月22 日,《科技日报》记者沈英甲发表人物通讯《喜看稻菽千重浪》。

【写作背景】

走进新闻文体

新闻:

广义的新闻指及时报道新近发生的重要事件、生活现象的各种文章,包括消息、通讯和报告文学。

狭义新闻专指消息。

分类

消息是指简要而迅速的新闻报道。(简而快)

通讯是运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式,具体、形象地反映新闻事件或典型人物的一种报道形式,突出特点为报道事件完整的一种新闻体裁。(事件来龙去脉比较完整,时效性不及消息与特写)

新闻特写是指截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段、剖面或细节。(做形象化的再现与放大的一种新闻体裁)

报告文学是散文的一种,介于新闻报导和小说之间,兼有新闻和文学的特点的散文。(夏衍的《包身工》)

人物访谈是指与新闻人物进行直接的会话报道。(鲁豫有约)

新闻评论是媒体就当前重大问题、新闻事件发议论、作解释、提批评、谈意见的一种论说文体。(如《南方周末》《南方都市报》等)

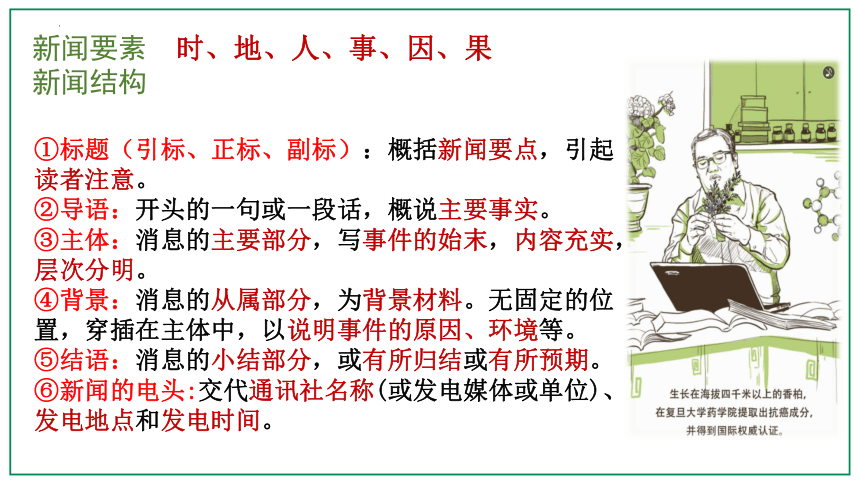

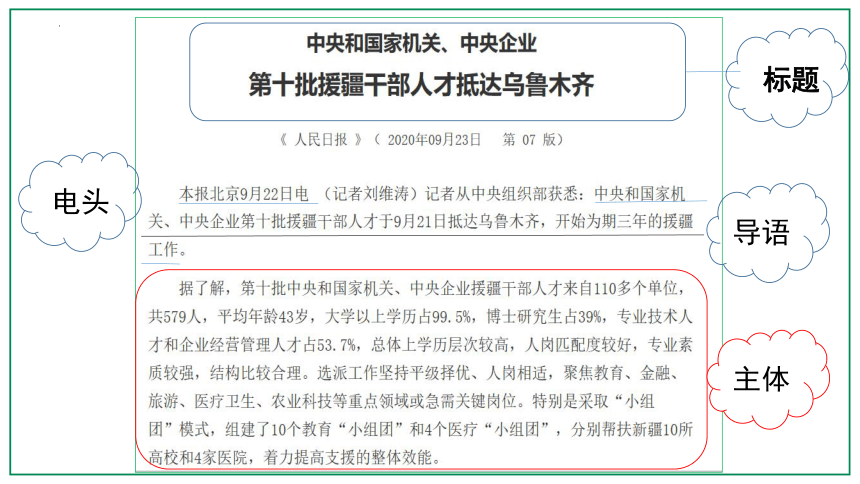

①标题(引标、正标、副标):概括新闻要点,引起读者注意。

②导语:开头的一句或一段话,概说主要事实。

③主体:消息的主要部分,写事件的始末,内容充实,层次分明。

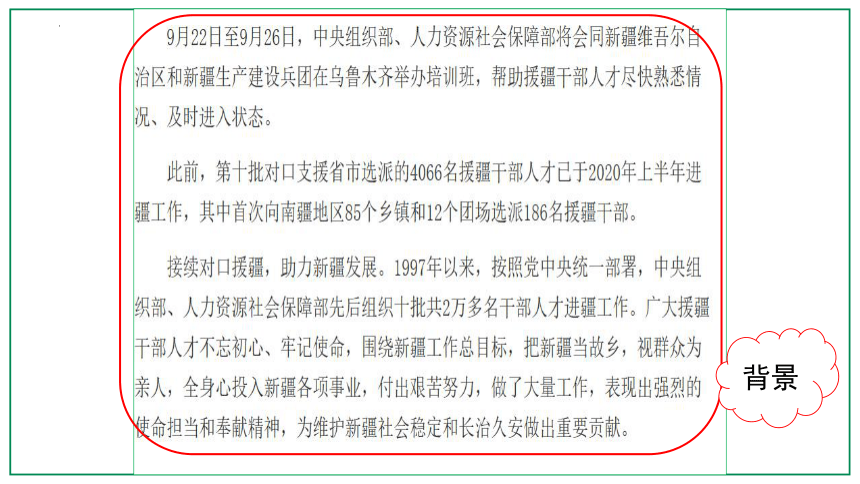

④背景:消息的从属部分,为背景材料。无固定的位置,穿插在主体中,以说明事件的原因、环境等。

⑤结语:消息的小结部分,或有所归结或有所预期。

⑥新闻的电头:交代通讯社名称(或发电媒体或单位)、发电地点和发电时间。

时、地、人、事、因、果

新闻要素

新闻结构

标题

导语

主体

电头

背景

新闻的基本特点:

1)真实性(准确性)用事实说话最基本的特点

2)时效性(及时性)

3)客观性(“零度写作”)

4)简明性

走进人物通讯

人物通讯是以人物为报道对象,反映一个人或几个人的思想、言行、事迹,在一个主题贯穿下容纳着相当丰富的材料,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者的一种通讯。

人物通讯中的人物要具有新闻性。从实际情况看,大致上有这样几种类型:

各行各业的英雄模范人物

如雷锋、焦裕禄、王进喜、张海迪、孔繁森、徐虎、李素丽等,都是由人物通讯向全社会推出的楷模。这样的人物通讯,社会影响最为广泛、深远。

人们普遍关心的社会名流

如著名科学家、社会活动家、爱国人士、运动员、演员等。这样的通讯在报刊上常占有相当多的数量,有些报刊甚至可以通过报道这样的人物来吸引读者,提高报刊的发行量。

人物通讯中的人物要具有新闻性。从实际情况看,大致上有这样几种类型:

在平凡的生活和工作中体现了某种人生价值,或者为人民做出贡献的普通人

这是近年人物通讯题材发展的一个新趋向

某些对社会有警示作用的反面人物,提示人们某种道理。

雷锋

钟南山

焦裕禄

邓稼先

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

写作类型

传记式

其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,现在也很常见。

特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

特写式

群像式

人物通讯

人物通讯的特点:

①真实性:要求写真人真事。

②典型性:要求选择现实生活中具有典型意

义的材料加以报道。

③新闻性:及时发现生活中出现的新事物,

进行有针对性的报道。

④生动性:结构、表现手法可以灵活多样。

⑤评论性:通讯评论贵在以情感人,情在理中。

人物通讯

通读课文,概括主要事迹、线索。

按时间顺序排列——以时间为线索,分别讲述了袁隆平与水稻研究所取得的阶段性成果。

线索:

【课文分析】

主要事迹

(一)曾记否,到中流击水

(二)创新是科学家的灵魂和本质

(三)事实是科学家的空气

(四)饥饿的威胁在退却

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

①在稻田里工作 ②1961年袁隆平敏锐地发现“天然杂交稻”的杂种第一代。

追述了袁隆平科学实践的过程

采用了怎样的手法?

第一部分 “曾记否,到中流击水”

倒叙

先说现在,然后说1961年7月的一天

表现了袁隆平对科学的严谨、一丝不苟和敢于实践的科学精神。

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

第5段写了20世纪五六十年代我国普遍发生饥馑,上一段还提到毛泽东同志的话,有什么意义?

①说明提高粮食产量、开发超产稻米在当时是关系民生的大事,交代了研究杂交稻的背景和必要性。

②交代了袁隆平经历了几十年风雨不改初衷,终于研究出优质杂交水稻动力的原因。因为祖国的普遍饥馑,让青年袁隆平下定决心,把毕生精力投入到祖国人民最需要的农业科技事业中去,这表现了袁隆平高度的责任感。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

第6段片段:袁隆平把讲义夹放在田埂上,走下稻田一行行地观察起来。突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

细节描写

通过“鹤立鸡群”写出了的样株的与众不同,突出特性,而“抚摸”更是生动传神的写出了袁隆平将样株视若珍宝的情态,将那份欣喜与激动准确的表达了出来。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

第7段片段:这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。

细节描写

从“穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒”这样的细节描写我们能够看出袁隆平对待植物科学、农业技术研究的科学严谨的态度,和对稻田如数家珍般的熟悉与热爱。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

根据本部分内容,袁隆平从事杂交水稻研究的有利条件有哪些?

①中国有悠久的水稻种植历史和丰富的种质资源。

②中国国土辽阔,有像海南岛这样理想的育种环境。

③有优越的社会主义制度和党的领导,可以组织力量协作攻关,克服任何困难。

第二部分 “创新是科学家的灵魂和本质”

第三部分 “事实是科学家的空气”

这部分主要说明了袁隆平哪方面的品质?这部分主要围绕什么情节来写,在选材上有什么特点?

这部分是说明袁隆平是“真理的捍卫者,是事实的追随者。”表现他坚持真理,捍卫真理,不计个人风险得失的道德操守。

主要围绕“三不稻”这个情节来写的。

这部分在选材上的特点有两个:

一是有个性,突出了袁隆平对于杂交水稻的认知的与众不同。

二是选材精,不庞杂。

第四部分 “饥饿的威胁在退却”

如何理解袁隆平的“梦”?

一个个杂交水稻科学实验成功之后,主人公袁隆平不仅没有感到任何的满足,相反地,他觉得肩上的担子更重了。这就使他自觉不自觉地对主持人,也是对自己说出了这番令人感动的话语。这不是“梦”,而是基于严谨科学态度上信心的坦诚表露,是未来科研累累硕果的可感、可触、可敬的展示。

第四部分 “饥饿的威胁在退却”

梦所提出的战略设想不仅是袁隆平的理想,更体现了他心怀天下、情系世界,生命不息、追求不止的理想志向。

“梦”:

篇目 人物 人物身份 选取的典型事例 人物精神品质 作者

倾向

《喜看稻菽千重浪》

袁隆平

农业科学家

1.发现“天然杂交稻”杂种第一代

认真严谨

一丝不苟

2.挑战无优势论,找到水稻雄性不育植株

敢于挑战权威

勇于创新

3.写信反驳“三不稻”,用事实说明“杂交稻既能高产又能高质”

坚持真理

实事求是

4.做梦、提出杂交水稻育种的战略设想

心怀天下,矢志为中国和世界人民作贡献

高度赞扬袁隆平勇于探索、敢于突破、实事求是、不断进取的劳动品质。

内容小结

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿,高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现了“超级稻”目标,而且对解决中国及至全世界的粮食问题都具有重大意义。

【主题归纳】

(1)细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

【深入探究】

(2)选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

补充:写人物通讯,本文选取突出人物个性的事例,用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的? 有何特点?

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实科学家的空气

饥饿的威胁在退却

工作态度、方法

学术精神、品格

道德操守、准则

个人理想、志向

全文通过把人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙

特点:条理清晰明白,重点突出;语句精妙、结构工整;内容深刻,形式灵动。

(3)记叙为主,夹以描写、议论、说明。

多种灵活的表达方式。如说明袁隆平是怎样发现真理时,采用了倒叙手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是 1961 年7 月的一天——发起挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

【写作训练】

你还知道哪些杰出的劳动者 请选取其典型事例,以小标题的形式,尝试写一篇关于他的人物通讯。

“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!”

这是2004年度感动中国获奖者之一袁隆平的颁奖词。袁隆平为什么能够获此殊荣呢?下面我们来学习一篇关于袁隆平的人物通讯,看看作者是如何描写袁隆平这个人物的。

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

沈英甲,吉林辉南人。历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、机动记者部主任等。

本文标题采用了正副标题的形式,正标题为虚,“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律·到韶山》,这里特指稻谷丰收,突出了袁隆平的科学成就,表达了作者对袁隆平的研究成果以及突出贡献的赞叹;副标题为实,交代了这篇人物通讯的主人公及其所获得的奖项。

【题目解说】

【作者简介】

七律·到韶山

毛泽东

别梦依稀咒逝川,

故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,

黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,

敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,

遍地英雄下夕烟。

【译文】离别后多少梦境在诅咒岁月的流逝,我的故乡啊与你一别已过了三十二年。红旗漫卷吹动农民的武装,而敌人却高高举起霸主的皮鞭。因为太多的壮志才会有牺牲,但我敢令天地翻覆换一副新颜。再喜看大片庄稼如浪涛滚滚,尽是农民英雄们在暮色中收工归来。

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。当时,作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

袁隆平的研究成果还得到了世界的认可,他相继获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”和联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

1981 年,我国将第一个特等发明奖授予袁隆平研究小组。

1995 年,袁隆平当选为中国工程院院士。

2001 年2 月19 日,袁隆平被授予2000 年度中国国家最高科学技术奖。

2001 年2 月22 日,《科技日报》记者沈英甲发表人物通讯《喜看稻菽千重浪》。

【写作背景】

走进新闻文体

新闻:

广义的新闻指及时报道新近发生的重要事件、生活现象的各种文章,包括消息、通讯和报告文学。

狭义新闻专指消息。

分类

消息是指简要而迅速的新闻报道。(简而快)

通讯是运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式,具体、形象地反映新闻事件或典型人物的一种报道形式,突出特点为报道事件完整的一种新闻体裁。(事件来龙去脉比较完整,时效性不及消息与特写)

新闻特写是指截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段、剖面或细节。(做形象化的再现与放大的一种新闻体裁)

报告文学是散文的一种,介于新闻报导和小说之间,兼有新闻和文学的特点的散文。(夏衍的《包身工》)

人物访谈是指与新闻人物进行直接的会话报道。(鲁豫有约)

新闻评论是媒体就当前重大问题、新闻事件发议论、作解释、提批评、谈意见的一种论说文体。(如《南方周末》《南方都市报》等)

①标题(引标、正标、副标):概括新闻要点,引起读者注意。

②导语:开头的一句或一段话,概说主要事实。

③主体:消息的主要部分,写事件的始末,内容充实,层次分明。

④背景:消息的从属部分,为背景材料。无固定的位置,穿插在主体中,以说明事件的原因、环境等。

⑤结语:消息的小结部分,或有所归结或有所预期。

⑥新闻的电头:交代通讯社名称(或发电媒体或单位)、发电地点和发电时间。

时、地、人、事、因、果

新闻要素

新闻结构

标题

导语

主体

电头

背景

新闻的基本特点:

1)真实性(准确性)用事实说话最基本的特点

2)时效性(及时性)

3)客观性(“零度写作”)

4)简明性

走进人物通讯

人物通讯是以人物为报道对象,反映一个人或几个人的思想、言行、事迹,在一个主题贯穿下容纳着相当丰富的材料,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者的一种通讯。

人物通讯中的人物要具有新闻性。从实际情况看,大致上有这样几种类型:

各行各业的英雄模范人物

如雷锋、焦裕禄、王进喜、张海迪、孔繁森、徐虎、李素丽等,都是由人物通讯向全社会推出的楷模。这样的人物通讯,社会影响最为广泛、深远。

人们普遍关心的社会名流

如著名科学家、社会活动家、爱国人士、运动员、演员等。这样的通讯在报刊上常占有相当多的数量,有些报刊甚至可以通过报道这样的人物来吸引读者,提高报刊的发行量。

人物通讯中的人物要具有新闻性。从实际情况看,大致上有这样几种类型:

在平凡的生活和工作中体现了某种人生价值,或者为人民做出贡献的普通人

这是近年人物通讯题材发展的一个新趋向

某些对社会有警示作用的反面人物,提示人们某种道理。

雷锋

钟南山

焦裕禄

邓稼先

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

写作类型

传记式

其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,现在也很常见。

特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

特写式

群像式

人物通讯

人物通讯的特点:

①真实性:要求写真人真事。

②典型性:要求选择现实生活中具有典型意

义的材料加以报道。

③新闻性:及时发现生活中出现的新事物,

进行有针对性的报道。

④生动性:结构、表现手法可以灵活多样。

⑤评论性:通讯评论贵在以情感人,情在理中。

人物通讯

通读课文,概括主要事迹、线索。

按时间顺序排列——以时间为线索,分别讲述了袁隆平与水稻研究所取得的阶段性成果。

线索:

【课文分析】

主要事迹

(一)曾记否,到中流击水

(二)创新是科学家的灵魂和本质

(三)事实是科学家的空气

(四)饥饿的威胁在退却

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

①在稻田里工作 ②1961年袁隆平敏锐地发现“天然杂交稻”的杂种第一代。

追述了袁隆平科学实践的过程

采用了怎样的手法?

第一部分 “曾记否,到中流击水”

倒叙

先说现在,然后说1961年7月的一天

表现了袁隆平对科学的严谨、一丝不苟和敢于实践的科学精神。

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

第5段写了20世纪五六十年代我国普遍发生饥馑,上一段还提到毛泽东同志的话,有什么意义?

①说明提高粮食产量、开发超产稻米在当时是关系民生的大事,交代了研究杂交稻的背景和必要性。

②交代了袁隆平经历了几十年风雨不改初衷,终于研究出优质杂交水稻动力的原因。因为祖国的普遍饥馑,让青年袁隆平下定决心,把毕生精力投入到祖国人民最需要的农业科技事业中去,这表现了袁隆平高度的责任感。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

第6段片段:袁隆平把讲义夹放在田埂上,走下稻田一行行地观察起来。突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

细节描写

通过“鹤立鸡群”写出了的样株的与众不同,突出特性,而“抚摸”更是生动传神的写出了袁隆平将样株视若珍宝的情态,将那份欣喜与激动准确的表达了出来。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

第7段片段:这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。

细节描写

从“穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒”这样的细节描写我们能够看出袁隆平对待植物科学、农业技术研究的科学严谨的态度,和对稻田如数家珍般的熟悉与热爱。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

根据本部分内容,袁隆平从事杂交水稻研究的有利条件有哪些?

①中国有悠久的水稻种植历史和丰富的种质资源。

②中国国土辽阔,有像海南岛这样理想的育种环境。

③有优越的社会主义制度和党的领导,可以组织力量协作攻关,克服任何困难。

第二部分 “创新是科学家的灵魂和本质”

第三部分 “事实是科学家的空气”

这部分主要说明了袁隆平哪方面的品质?这部分主要围绕什么情节来写,在选材上有什么特点?

这部分是说明袁隆平是“真理的捍卫者,是事实的追随者。”表现他坚持真理,捍卫真理,不计个人风险得失的道德操守。

主要围绕“三不稻”这个情节来写的。

这部分在选材上的特点有两个:

一是有个性,突出了袁隆平对于杂交水稻的认知的与众不同。

二是选材精,不庞杂。

第四部分 “饥饿的威胁在退却”

如何理解袁隆平的“梦”?

一个个杂交水稻科学实验成功之后,主人公袁隆平不仅没有感到任何的满足,相反地,他觉得肩上的担子更重了。这就使他自觉不自觉地对主持人,也是对自己说出了这番令人感动的话语。这不是“梦”,而是基于严谨科学态度上信心的坦诚表露,是未来科研累累硕果的可感、可触、可敬的展示。

第四部分 “饥饿的威胁在退却”

梦所提出的战略设想不仅是袁隆平的理想,更体现了他心怀天下、情系世界,生命不息、追求不止的理想志向。

“梦”:

篇目 人物 人物身份 选取的典型事例 人物精神品质 作者

倾向

《喜看稻菽千重浪》

袁隆平

农业科学家

1.发现“天然杂交稻”杂种第一代

认真严谨

一丝不苟

2.挑战无优势论,找到水稻雄性不育植株

敢于挑战权威

勇于创新

3.写信反驳“三不稻”,用事实说明“杂交稻既能高产又能高质”

坚持真理

实事求是

4.做梦、提出杂交水稻育种的战略设想

心怀天下,矢志为中国和世界人民作贡献

高度赞扬袁隆平勇于探索、敢于突破、实事求是、不断进取的劳动品质。

内容小结

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿,高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现了“超级稻”目标,而且对解决中国及至全世界的粮食问题都具有重大意义。

【主题归纳】

(1)细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

【深入探究】

(2)选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

补充:写人物通讯,本文选取突出人物个性的事例,用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的? 有何特点?

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实科学家的空气

饥饿的威胁在退却

工作态度、方法

学术精神、品格

道德操守、准则

个人理想、志向

全文通过把人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙

特点:条理清晰明白,重点突出;语句精妙、结构工整;内容深刻,形式灵动。

(3)记叙为主,夹以描写、议论、说明。

多种灵活的表达方式。如说明袁隆平是怎样发现真理时,采用了倒叙手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是 1961 年7 月的一天——发起挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

【写作训练】

你还知道哪些杰出的劳动者 请选取其典型事例,以小标题的形式,尝试写一篇关于他的人物通讯。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读