部编版语文五年级上册第八单元语文园地八 课件 (共2课时,共84张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文五年级上册第八单元语文园地八 课件 (共2课时,共84张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-09 12:06:39 | ||

图片预览

文档简介

(共84张PPT)

语文园地

第1课时

01

谈话导入,

激发兴趣

语文园地

交流平台

写

说

背

练

日积月累

词句段运用

书写提示

02

交流平台

回顾本单元所学的课文,你认为哪一篇课文给自己留下的印象最深?为什么?

自读“交流平台”中的内容,梳理、总结其中提到的找书方法。

找书方法

·沿着课文找书读;

·根据所读书籍的内容找相关内容的书籍读;

·根据作者找书读;

·根据种类找书读;

·根据一篇文章找整本书读,根据整本书的内

容找同类书籍读。

小结

这些方法其实可以概括为一种方法,即“串联找书法”,这个方法指的是从一本书里找到另一本书,从一个作者认识另一个作者。

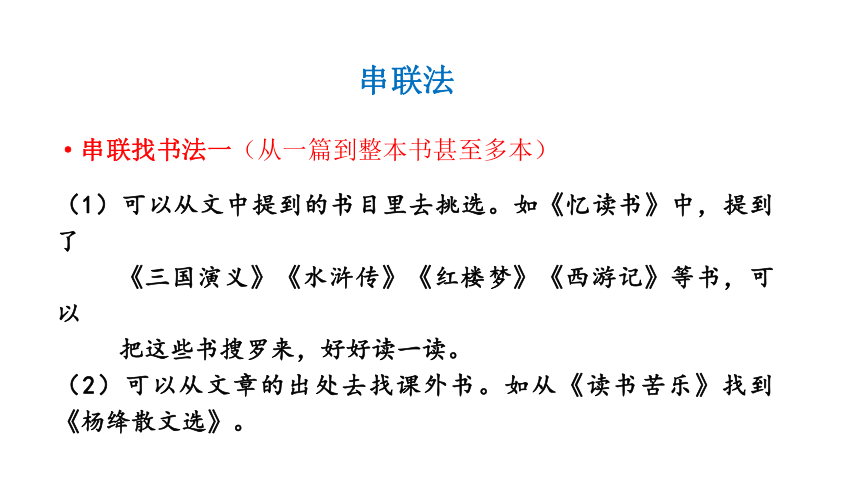

串联法

·串联找书法一(从一篇到整本书甚至多本)

(1)可以从文中提到的书目里去挑选。如《忆读书》中,提到了

《三国演义》《水浒传》《红楼梦》《西游记》等书,可以

把这些书搜罗来,好好读一读。

(2)可以从文章的出处去找课外书。如从《读书苦乐》找到《杨绛散文选》。

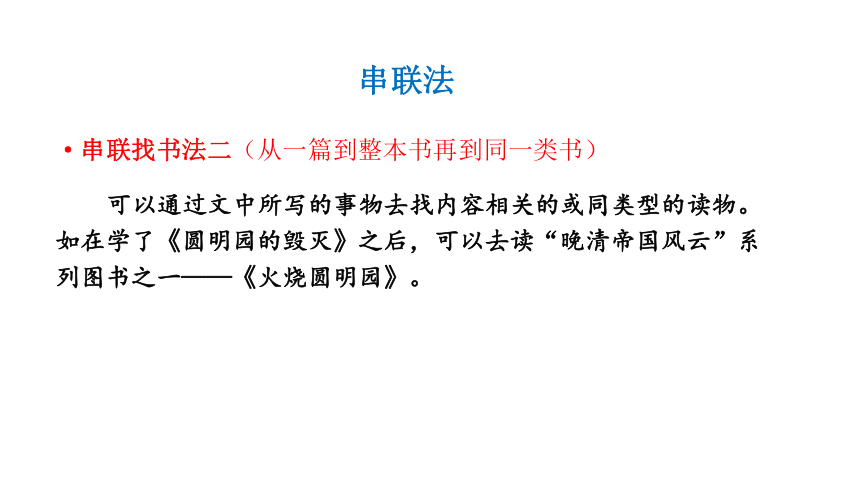

·串联找书法二(从一篇到整本书再到同一类书)

可以通过文中所写的事物去找内容相关的或同类型的读物。如在学了《圆明园的毁灭》之后,可以去读“晚清帝国风云”系列图书之一——《火烧圆明园》。

串联法

·串联找书法三(从一个作者到其他作者)

可以从作者出发,找该作者的其他作品,或者找和这个作者相关的其他作者的作品。如读了冰心的《寄小读者》,可以再读读她的《繁星·春水》,也可以找和她写作风格相似的泰戈尔的作品《飞鸟集》《新月集》来读读。

串联法

回顾自己的阅读经历,小组交流自己挑选好书的方法。

读课外书不仅仅是一种消遣,更是一种获取知识的方式。当你在某个阶段需要学习某方面知识的时候,可以根据该知识点来找书。如最近在学习描写景物的变化,那就可以找一些描写景物的书或者名家的写景散文来阅读。

根据要学的知识找书

出版社有很多,但我们可以锁定几个领域内比较出色的出版社,如《红楼梦》等文学作品可以关注人民文学出版社,《一粒种子的旅行》之类外文翻译而来的书籍可以关注上海译文出版社和南海出版社。当然,出色的出版社有很多,只要选定相关领域内的佼佼者即可。

通过出版社找书

虽说网上购书很方便,但逛实体书店或参加书展对于挑选一本好书也是非常有必要的。网购之后,网页会根据你买过的书给你推荐类似的书,长此以往,阅读书目的类型就会变得单一。而书店大多有自己的畅销排行榜、推荐好书区,以及各分类专区,在书店里或书展上,你总会有新的发现。

逛书店或书展

可以从书评的杂志里挑选好书。当然,根据老师、名家的推荐去找书,也是不错的选择。如果不想花时间和精力去找书,则可以根据学校或者网上推荐的必读书目,从中选取自己感兴趣的书来读,这样准不会出错。每个人的喜好不同,“该读什么课外书”“如何挑选一本好书”更是见仁见智的问题,所以,找到适合的、愿意读的即可。

根据书评杂志或他人推荐找书

结合自己的阅读经验,全班讨论这些找书方法有什么好处。

沿着课文找书可以令自己的课内外阅读紧密联系在一起,对理解课文内容很有帮助;根据所读书籍的内容找相关内容的书读,更容易发现自己喜欢的作品;根据作者找书读,能更深入地了解作者及其写作风格和特点。

根据种类找书读,以及根据一篇文章找整本书,根据整本书的内容找同类书籍的方法,它们的共同点是能提高找书效率,同时能更深入、全面地了解某一类知识。

根据要学的知识找书的方式较为高效,能帮助理解要学的知识。

通过出版社找书能保证所读内容的权威性和准确性。

逛书店或书展常有意想不到的收获,还能丰富自己的阅读种类,开阔视野。

根据书评杂志或他人推荐的方式找书能提高效率,并且能读到经典书目,提升自己的文学素养。

小结

每种找书方法都有自己的优点,大家要根据自己的实际情况和阅读需要,有目的地选择找书方法,提高找书效率。

根据自己的阅读经验,小组交流自己在阅读中获得的感悟。

在大量的课外阅读中,我了解了很多人和事,积累了很多名人名言,这让我在跟别人交流的时候,有很多话题可以聊,还能时不时引用一些名人名言发表自己的看法。这时,对方往往会投来赞赏的目光,我感到很自豪。

通过课外阅读,我学习了很多的表达方式,这让我在写作的时候更加自如,使我的习作增色不少。

我在课外阅读中学习到了别人思考问题的角度和方式,这让我在看问题的时候有更多的思考方向,往往也能寻找到更多的解决方法。

既然读书的好处那么多,那我们就利用这个即将到来的寒假多读一些好书。现在请为你的寒假阅读制订一个切实可行的计划吧!

03

词句段运用:用比喻的方式表达对书的看法

找出下列句子中的本体和喻体分别是什么。

书,被人们称为人类文明的“长生果”。

找出下列句子中的本体和喻体分别是什么。

书,被人们称为人类文明的“长生果”。

本体:书

喻体:长生果

作者为什么要将书比作“长生果”?这样表达有什么好处?

长生果能让人长生不老,永葆青春,而书中蕴含的知识可以代代传承下去,绵延不绝,让人类文明长存于世。这二者之间具有一定的相似性,所以将书比作“长生果”,这一表达生动形象地写出了书籍对人类文明发展的作用。

作者为什么要将书比作“长生果”?这样表达有什么好处?

找出下面这句话中的本体和喻体,并体会这样表达的效果。

莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。”

找出下面这句话中的本体和喻体,并体会这样表达的效果。

莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。”

本体:书 喻体:营养品

营养品是人不可或缺的保持身体健康的营养物质,而书是让人保持精神健康、填补精神空虚的不可或缺的读物,不读书、没有知识储备的人,他的精神是缺乏营养的,无异于行尸走肉。把书比喻成营养品,生动形象地写出了书对一个人的重要性:书能滋养一个人,让人的精神世界变得细腻而饱满,让人更有活力,也让人活得更精致。

小组交流,找出下面这句话的本体和喻体,并分析这句话的内涵。

一本你喜爱的书就是一位朋友,也是一处你随时

想去就去的故地。

本体:书 喻体:朋友、故地

朋友是不分年龄、性别、地域、种族的,是能陪伴我们的人,是在我们需要的时候能给予帮助的人;而书也是不分古今、没有国界、随时随地可以阅读的,能给予我们启示、为我们指引方向。把书比作朋友,突出了书在一个人成长过程中的重要性。

故地是一个人最能放得开、最熟悉的地方;书则能让人安静下来,做回最真实、最放松的自己。把书比作故地,突出了书的包容性和安抚心灵的作用。

小结

通过分析,我们发现“长生果”“营养品”“朋友”

“故地”等和人的关系同书对人的作用有着十分相似的地方。所以通过合理的想象,能用比喻的方式形象地表达书与人的关系,给人留下深刻的印象。

结合自己的读书经验和感受,说说还能把书比作什么。

书籍是登山靴,助我们一步步登上人生的高峰。

一本书就是一位充满智慧的老人,能告诉我们无穷无尽的奥秘。

书籍是永不熄灭的明灯,照亮我们前进的道路。

书就像一扇扇无形的门,门后是一个个不同的世界,等待我们去探索。

热爱书吧,这是知识的源泉。 ——〔苏联〕高尔基

读过一本好书,像交了一个益友。——臧克家

生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,

就好像鸟儿没有翅膀。——〔英〕莎士比亚

想想下列句子分别把书比作了什么,并读背积累。

04

词句段运用:梳理句子间的逻辑关系,给句子排序

( )阅读是什么?是吸收。

( )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者

用笔写。

( )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

( )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是

出,从内到外。

( )写作是什么?是表达。

小组交流,运用本单元所学的梳理信息的方法,梳理下列五句话之间的关系,看看哪些句子讲的是同一个意思,哪句话是总述,哪句话是结束语。

( )阅读是什么?是吸收。

( )写作是什么?是表达。

阅读是吸收,此句讲的是阅读。

( )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者用笔写。

脑子里的东西即想法,把你的想法让大家知道,即表达。“说”“写”是表达方法。这一句讲表达。

( )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

进一步解释阅读为什么是吸收,吸收的是什么。

( )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是出,从

内到外。

对比阅读和写作的区别,一个是吸收,进,一个是表达,出。

写作是表达,这句话讲的是写作。

第1句和第3句讲的是同一个意思,都是在讲吸收,即阅读。第1句是总述,第3句是具体说明。第2句和第5句讲的是同一个意思,都是在讲表达,即写作。第2句是总述,第5句是具体说明。第4句讲的是阅读和写作的关系,是对整段话的总述,也是结束语。

小组交流,运用本单元所学的梳理信息的方法,梳理下列五句话之间的关系,看看哪些句子讲的是同一个意思,哪句话是总述,哪句话是结束语。

根据梳理结果对五句话进行排序,并和同桌交流排序的理由。

( )阅读是什么?是吸收。

( )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者

用笔写。

( )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

( )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是

出,从内到外。

( )写作是什么?是表达。

( 1 )阅读是什么?是吸收。

( 4 )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者

用笔写。

( 2 )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

( 5 )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是

出,从内到外。

( 3 )写作是什么?是表达。

根据梳理结果对五句话进行排序,并和同桌交流排序的理由。

“阅读”和“写作”首次出现在同一句话中,由句中“阅读”“写作”出现的顺序和关系可推知,这段话应是先说阅读、吸收、进,再说写作、表达、出。

所以,第1句话应该放在首位,讲“阅读”是什么;随后要说“吸收”,即第3句;紧接着应该是第5句,引出“写作”;“写作”之后是“表达”,即第2句。

又因为第4句是陈述句,说阅读是吸收,是进,是从外到内,不可能在第1句“阅读是什么”、第5句“写作是什么”的前面,所以第4句应该在最后,是对前面一段叙述的总结。从而,括号里应依次填入1、4、2、5、3。

根据梳理结果对五句话进行排序,并和同桌交流排序的理由。

根据排列的顺序,再读一读这段话,体会叶圣陶先生的关于阅读与写作的感悟。

根据排列的顺序,再读一读这段话,体会叶圣陶先生的关于阅读与写作的感悟。

在叶圣陶先生看来,阅读是储备,写作是对所储备的知识的运用,是一种实践活动。它们两者之间是一种相辅相成的关系。阅读为写作奠定基础,写作又能促进对阅读知识的理解和运用。

第2课时

01

书写提示

京剧

武术

书法

中医

四大国粹

小组内交流自己课前搜集到的关于欧阳询和《九成宫醴泉铭》的资料。

除楷书外,他也擅长行书。他将前人的书法艺术融入自己的作品中。其行书字体修长,骨硬肉丰满,笔力刚劲,风格险峻。

最擅长楷书。其楷书笔力刚劲,笔画方润,纤细得中,整体平正端庄而险劲生动,给人爽利精神之感,易于初学者临摹练习,被誉为“欧体”。

特长及特点一

楷书有《九成宫醴泉铭》《皇甫诞碑》《化度寺碑》,行书有《仲尼梦奠帖》《卜商帖》。

代表作

特长及特点二

欧阳询,字信本,汉族,潭州临湘(今湖南长沙)人,唐朝著名书法家。

基本信息

欧阳询

地位与荣誉

欧阳询与同代的虞(yú)世南、褚(ch^)遂良、薛稷(j#)并称为“初唐四大家”;又因他与同代的颜真卿、柳公权及元代赵孟 (f^)都在书法史上以楷书著称,故世人将这四人并称为“楷书四大家”;因为他的儿子欧阳通也擅长书法,所以他又被称为“大欧”。

他写的《化度寺帮僧邕禅师舍利塔铭》《虞恭公温彦博碑》《皇甫诞碑》被称为“唐人楷书第一”。

欧阳询对书法有其独到见解,著有《传授诀》《用笔论》《八诀》《三十六法》,书中总结了自己学书的经验,包含用笔、结体、章法等书法形式技巧和美学要求,是中国书法理论的珍贵遗产。

基本信息

它是唐贞观六年即632年,由魏征撰文、书法家欧阳询书丹(指用朱砂直接书写在碑石上)而成的楷书书法作品(碑者不可考),全文约1200字。

主要内容

叙述了醴泉发现的经过;记述了九成宫这一宏伟建筑;赞美了麟游宜人的气候;歌颂了唐太宗的文治武功,并告诫唐太宗要“居高思坠,持满戒溢”。

碑石因年久风化,加之自立碑之后,爱好欧书的人捶拓,断损严重,现碑座已经破损,碑首与碑身一体,存于陕西麟游县博物馆。另外,有传世最佳、笔画丰腴、字迹清晰的宋拓本,现藏于北京故宫博物院。

它是欧阳询晚年得意之作,历来为学书者所推崇,被视为楷书正宗,被后世誉为“天下第一楷书”或“天下第一正书”。

点画瘦硬、秀丽、温润;结字平正、紧结、纵长;章法庄重严肃,字形大小适中且体重相当。

书法特点

地位

现状

《九成宫

醴泉铭》

自主阅读“书写提示”部分的内容,圈画出描写欧阳询楷书用笔和结构特点的词语,初步了解欧阳询楷书的特点。

描写欧阳询楷书用笔和结构特点的词语:用笔方整,笔力刚劲,点画的起、收及转折处一丝不苟。字形竖长,各部分之间穿插巧妙,结构十分严谨。整体上显得既平正端庄,又险劲生动。

自主阅读“书写提示”部分的内容,圈画出描写欧阳询楷书用笔和结构特点的词语,初步了解欧阳询楷书的特点。

关注教材中的《九成宫醴泉铭》碑帖图片,对照碑帖图片感受欧阳询的楷书用笔和结构特点。

“功”字整体平正端庄。左半部分“工”的第一笔横起、收一丝不苟,第二笔竖用笔方正,第三笔横变成提,巧妙地避让了右半部分的撇,体现了欧楷书法穿插避让的特点。右半部分“力”字的第一笔起、及转折处一丝不苟,最后一笔撇刚劲有力,体现了欧楷书法险劲生动的特点。

“大”字第一笔横起笔、收笔棱角分明,第二笔撇起笔一丝不苟 ,第三笔捺苍劲有力,体现了欧楷书法平正端庄,又险劲生动的特点。

“四、方”这两个字方方正正,棱角分明,体现了欧楷书法平正端庄、用笔方整的特点。

《九成宫醴泉铭》属于瘦硬书风,点画比宋徽宗赵信所创的瘦金体粗,比颜体瘦,在肥瘦方面处于适中状态。书法讲求笔力,笔力通过“骨”来实现,太肥容易“无骨”,太瘦骨易“折断”,肥瘦适中、骨肉匀称较为合适。

欧楷书法特点例析

一、点画瘦硬、秀丽、温润

宋徽宗赵佶

《闰中秋月诗帖》

欧阳询

《九成宫醴泉铭》

颜真卿

《自书告身帖》

《九成宫醴泉铭》的秀丽主要体现在圆笔和修长的笔画中,尤其是修长的长撇、长捺容易产生秀色。例如“公”字第二、第五笔处两点方圆兼备,给人温厚含蓄之感,而其他三点呈三角形,有棱有角,英气逼人,两者一中和,整个字就不至于悍厉和粗犷(guǎng)。

《九成宫醴泉铭》的温润是温厚且润。温厚是圆笔或藏锋造成的艺术效果,例如“宫”字,起笔半藏锋,在折笔处就比较圆润,不是一味追求棱角。而润则指墨法。唐代基本用浓墨,但墨太浓则笔滞,按笔处易出现臃肿,所以会加适量的水,造成浓而润的效果。

欧楷书法特点例析

二、结字平正、紧结、纵长

《九成宫醴泉铭》结字的第一个特点是平正,平正与端庄的意思差不多。《九成宫醴泉铭》有平正的特点,但它的平正是平正与险劲的统一。这又分为两种情况:正中含奇和奇不失正。

如铭文中有两个“饮”字,在左边的“饮”中,“欠”的末笔成了反捺,与撇距离稍远,从而将欹(qī)侧之势拉正;在右边的“饮”中,“欠”的末笔写成了直捺,因其“重量”较大,与撇相接就能保证正势。这两个字中,

欧楷书法特点例析

“食”都是正的,“欠”都呈左倾之势,整个字平正而不失活泼,这是正中含奇的两个字例。再如“武”字,戈钩与右上的打点造成左倾之势,但左边的三横左低右高,撑住了这种险劲;“分”字,每一笔都是斜的,但整个字却显得很正,这也是险中求稳、奇中求正的结体。

《九成宫醴泉铭》结字的第二个特点是紧结,即内紧外松或内密外疏。笔画往中宫靠拢,向四周放射,也称为辐射性结体。如“成”字的短横、横折钩、戈钩和最后一点也是往中心聚拢,而戈钩修长,向左上和右下辐射,紧结给人以挺拔舒展之感。

《九成宫醴泉铭》结字的第三个特点是纵长。《九成宫醴泉铭》不仅带有隶意,还带有篆意,这里的篆意指的是小篆的笔意。它有多种表现,例如全用中锋、圆起圆收、粗细一致、使转处为圆转、字形修长等。《九成宫醴泉铭》的篆意主要体现在结体的纵长上,欧阳询将字形拉长,既是一种创新,又是一种复归——向小篆结体的复归。

三、章法庄重严肃、字形大小适中且体重相当

《九成宫醴泉铭》是奉皇帝之命而作,为了表示庄重和严肃,会对碑石的大小、碑文的内容和字数等情况进行全面了解,并打好界格(确定字的大小)。所以全文纵成行、横成列,行距、字距差别不会太大。

《九成宫醴泉铭》章法的第二个特点是字形大小适中且一致,整体显得疏朗开阔,却又不至于空荡似“溺水之禽”(王羲之语)。

欧楷书法特点例析

《九成宫醴泉铭》章法的第三个特点是每个字的体重基本相等。字的体重是视觉上的重量感,如“询”字,左下方较密,笔画相对细些,右上方的“勹”笔画相对粗些,所以整个字并不让人觉得重心失衡。就多个字来看,一般笔画少的字要写得粗一些,笔画多的字要写得细一些,这是为了保证它们的重量大致相等。

欧楷书法特点例析

小结

书法历史悠久,源远流长,是中国最具传统文化色彩的艺术形式之一,它根植于中国传统文化的土壤,那浸染着墨色芬芳的一撇一捺也早已深深浸入中华民族的血液之中。中国书法之美,可以说令人“叹为观止”。所以我们要了解书法,学会欣赏书法,感受书法的魅力,并让其成为我们书写的指导。

02

日积月累

小组交流,结合课前预习,解决自己不理解的字词。

小组合作,结合对字词的理解,梳理古诗大意。

观书有感(其一)

[宋]朱 熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

译

文

半亩大的方形池塘像一面打开的镜子,阳光和云彩的倒影都在水面上来回移动。那方形池塘里的水怎么会如此清澈呢?是因为池塘的源头会源源不断地为它送来活水。

·资料链接

半亩方塘

“半亩方塘”是朱熹小时候读书的地方,有资料载,此地在福建尤溪城南郑义斋馆舍(后为南溪书院)内。方塘面积约342平方米,半亩有余(一亩为667平方米),呈方形,所以称“半亩方塘”。

方塘里的水引自“源头活水”,方塘中间有一座桥,叫“濂洛桥”。因朱熹当年留下了这首脍炙人口的古诗——《观书有感》,“半亩方塘”也随之成为文人骚客、莘莘学子寻找朱子文化底蕴、追慕先贤的神圣之地。

观书有感(其二)

[宋]朱 熹

昨夜江边春水生,蒙冲巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

译

文

昨天夜里江边的春水大涨,那艘庞大的战船就像一片羽毛一样轻。春水上涨之前,花费许多力量也不能推动战船,今天在水中却能自在地航行。

结合诗意再次朗读古诗,并思考:题目是“观书有感”,但是诗中为什么没有提到书?诗中描写的景象和“观书”的感受之间有什么关系?

诗题是“观书有感”,可全诗并未出现“书”。

用阳光、云彩在水中的倒影

表现塘水的清澈。

读书达到的境界:心灵澄明。

用“源头活水”的不断输入,

解说“方塘”不枯竭、不陈

腐、不污浊,永远“深”且

“清澈”的原因。

书籍就像源头活水,只有不停地读书,脑中所储存的知识、思想才会日日更新,头脑和心灵才会清澈明净,灵感也才会源源不断地涌现。

表面不提“书”,却处处在写读书的好处!写

法含蓄又耐人寻味,可谓妙哉!

诗题是“观书有感”,可全诗并未出现“书”。

说江边涨起来的春水让

巨舰浮了起来,且能自

如地在水中航行。

突如其来的艺术灵感让创作变得流畅自

如,也可以理解为在阅读和创作的基本

功到家后,才能将文字驾驭自如。

往日舟大水浅,众人使劲推船,也是白费力气。

春水的重要性

没有积累,没有足够的练习,就算是苦心经营,在艺术创作的道路上也寸步难行。

大量阅读、知识积淀的重要性

比喻

比喻

事

理

泛舟

学习与创作

结合对这两首诗的理解,谈谈自己的读书体会。

在不断读书学习的过程中,我接触到了越来越多的新知识,它们让我的认知不断更新,知识面不断扩大,视野不断开阔。原来这就是“问渠那得清如许?为有源头活水来”。

通过读书学习,我明白了许多道理,也积累了丰富的素材,这让我在面对问题时能多角度思考,得出多种解决方法;在与人交际的过程中,有更多的交际内容;在写作中有很多的灵感。

总结点拨

这两首诗用生动形象的比喻阐述了读书的道理。第一首诗告诉我们只有不断学习、更新和发展,汲取新的知识,像不断有源头活水注入塘中那样,才能保持内心澄明;第二首诗告诉我们只有博览群书,注重积累,做学问的时候才能运用自如。

语文园地

第1课时

01

谈话导入,

激发兴趣

语文园地

交流平台

写

说

背

练

日积月累

词句段运用

书写提示

02

交流平台

回顾本单元所学的课文,你认为哪一篇课文给自己留下的印象最深?为什么?

自读“交流平台”中的内容,梳理、总结其中提到的找书方法。

找书方法

·沿着课文找书读;

·根据所读书籍的内容找相关内容的书籍读;

·根据作者找书读;

·根据种类找书读;

·根据一篇文章找整本书读,根据整本书的内

容找同类书籍读。

小结

这些方法其实可以概括为一种方法,即“串联找书法”,这个方法指的是从一本书里找到另一本书,从一个作者认识另一个作者。

串联法

·串联找书法一(从一篇到整本书甚至多本)

(1)可以从文中提到的书目里去挑选。如《忆读书》中,提到了

《三国演义》《水浒传》《红楼梦》《西游记》等书,可以

把这些书搜罗来,好好读一读。

(2)可以从文章的出处去找课外书。如从《读书苦乐》找到《杨绛散文选》。

·串联找书法二(从一篇到整本书再到同一类书)

可以通过文中所写的事物去找内容相关的或同类型的读物。如在学了《圆明园的毁灭》之后,可以去读“晚清帝国风云”系列图书之一——《火烧圆明园》。

串联法

·串联找书法三(从一个作者到其他作者)

可以从作者出发,找该作者的其他作品,或者找和这个作者相关的其他作者的作品。如读了冰心的《寄小读者》,可以再读读她的《繁星·春水》,也可以找和她写作风格相似的泰戈尔的作品《飞鸟集》《新月集》来读读。

串联法

回顾自己的阅读经历,小组交流自己挑选好书的方法。

读课外书不仅仅是一种消遣,更是一种获取知识的方式。当你在某个阶段需要学习某方面知识的时候,可以根据该知识点来找书。如最近在学习描写景物的变化,那就可以找一些描写景物的书或者名家的写景散文来阅读。

根据要学的知识找书

出版社有很多,但我们可以锁定几个领域内比较出色的出版社,如《红楼梦》等文学作品可以关注人民文学出版社,《一粒种子的旅行》之类外文翻译而来的书籍可以关注上海译文出版社和南海出版社。当然,出色的出版社有很多,只要选定相关领域内的佼佼者即可。

通过出版社找书

虽说网上购书很方便,但逛实体书店或参加书展对于挑选一本好书也是非常有必要的。网购之后,网页会根据你买过的书给你推荐类似的书,长此以往,阅读书目的类型就会变得单一。而书店大多有自己的畅销排行榜、推荐好书区,以及各分类专区,在书店里或书展上,你总会有新的发现。

逛书店或书展

可以从书评的杂志里挑选好书。当然,根据老师、名家的推荐去找书,也是不错的选择。如果不想花时间和精力去找书,则可以根据学校或者网上推荐的必读书目,从中选取自己感兴趣的书来读,这样准不会出错。每个人的喜好不同,“该读什么课外书”“如何挑选一本好书”更是见仁见智的问题,所以,找到适合的、愿意读的即可。

根据书评杂志或他人推荐找书

结合自己的阅读经验,全班讨论这些找书方法有什么好处。

沿着课文找书可以令自己的课内外阅读紧密联系在一起,对理解课文内容很有帮助;根据所读书籍的内容找相关内容的书读,更容易发现自己喜欢的作品;根据作者找书读,能更深入地了解作者及其写作风格和特点。

根据种类找书读,以及根据一篇文章找整本书,根据整本书的内容找同类书籍的方法,它们的共同点是能提高找书效率,同时能更深入、全面地了解某一类知识。

根据要学的知识找书的方式较为高效,能帮助理解要学的知识。

通过出版社找书能保证所读内容的权威性和准确性。

逛书店或书展常有意想不到的收获,还能丰富自己的阅读种类,开阔视野。

根据书评杂志或他人推荐的方式找书能提高效率,并且能读到经典书目,提升自己的文学素养。

小结

每种找书方法都有自己的优点,大家要根据自己的实际情况和阅读需要,有目的地选择找书方法,提高找书效率。

根据自己的阅读经验,小组交流自己在阅读中获得的感悟。

在大量的课外阅读中,我了解了很多人和事,积累了很多名人名言,这让我在跟别人交流的时候,有很多话题可以聊,还能时不时引用一些名人名言发表自己的看法。这时,对方往往会投来赞赏的目光,我感到很自豪。

通过课外阅读,我学习了很多的表达方式,这让我在写作的时候更加自如,使我的习作增色不少。

我在课外阅读中学习到了别人思考问题的角度和方式,这让我在看问题的时候有更多的思考方向,往往也能寻找到更多的解决方法。

既然读书的好处那么多,那我们就利用这个即将到来的寒假多读一些好书。现在请为你的寒假阅读制订一个切实可行的计划吧!

03

词句段运用:用比喻的方式表达对书的看法

找出下列句子中的本体和喻体分别是什么。

书,被人们称为人类文明的“长生果”。

找出下列句子中的本体和喻体分别是什么。

书,被人们称为人类文明的“长生果”。

本体:书

喻体:长生果

作者为什么要将书比作“长生果”?这样表达有什么好处?

长生果能让人长生不老,永葆青春,而书中蕴含的知识可以代代传承下去,绵延不绝,让人类文明长存于世。这二者之间具有一定的相似性,所以将书比作“长生果”,这一表达生动形象地写出了书籍对人类文明发展的作用。

作者为什么要将书比作“长生果”?这样表达有什么好处?

找出下面这句话中的本体和喻体,并体会这样表达的效果。

莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。”

找出下面这句话中的本体和喻体,并体会这样表达的效果。

莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。”

本体:书 喻体:营养品

营养品是人不可或缺的保持身体健康的营养物质,而书是让人保持精神健康、填补精神空虚的不可或缺的读物,不读书、没有知识储备的人,他的精神是缺乏营养的,无异于行尸走肉。把书比喻成营养品,生动形象地写出了书对一个人的重要性:书能滋养一个人,让人的精神世界变得细腻而饱满,让人更有活力,也让人活得更精致。

小组交流,找出下面这句话的本体和喻体,并分析这句话的内涵。

一本你喜爱的书就是一位朋友,也是一处你随时

想去就去的故地。

本体:书 喻体:朋友、故地

朋友是不分年龄、性别、地域、种族的,是能陪伴我们的人,是在我们需要的时候能给予帮助的人;而书也是不分古今、没有国界、随时随地可以阅读的,能给予我们启示、为我们指引方向。把书比作朋友,突出了书在一个人成长过程中的重要性。

故地是一个人最能放得开、最熟悉的地方;书则能让人安静下来,做回最真实、最放松的自己。把书比作故地,突出了书的包容性和安抚心灵的作用。

小结

通过分析,我们发现“长生果”“营养品”“朋友”

“故地”等和人的关系同书对人的作用有着十分相似的地方。所以通过合理的想象,能用比喻的方式形象地表达书与人的关系,给人留下深刻的印象。

结合自己的读书经验和感受,说说还能把书比作什么。

书籍是登山靴,助我们一步步登上人生的高峰。

一本书就是一位充满智慧的老人,能告诉我们无穷无尽的奥秘。

书籍是永不熄灭的明灯,照亮我们前进的道路。

书就像一扇扇无形的门,门后是一个个不同的世界,等待我们去探索。

热爱书吧,这是知识的源泉。 ——〔苏联〕高尔基

读过一本好书,像交了一个益友。——臧克家

生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,

就好像鸟儿没有翅膀。——〔英〕莎士比亚

想想下列句子分别把书比作了什么,并读背积累。

04

词句段运用:梳理句子间的逻辑关系,给句子排序

( )阅读是什么?是吸收。

( )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者

用笔写。

( )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

( )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是

出,从内到外。

( )写作是什么?是表达。

小组交流,运用本单元所学的梳理信息的方法,梳理下列五句话之间的关系,看看哪些句子讲的是同一个意思,哪句话是总述,哪句话是结束语。

( )阅读是什么?是吸收。

( )写作是什么?是表达。

阅读是吸收,此句讲的是阅读。

( )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者用笔写。

脑子里的东西即想法,把你的想法让大家知道,即表达。“说”“写”是表达方法。这一句讲表达。

( )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

进一步解释阅读为什么是吸收,吸收的是什么。

( )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是出,从

内到外。

对比阅读和写作的区别,一个是吸收,进,一个是表达,出。

写作是表达,这句话讲的是写作。

第1句和第3句讲的是同一个意思,都是在讲吸收,即阅读。第1句是总述,第3句是具体说明。第2句和第5句讲的是同一个意思,都是在讲表达,即写作。第2句是总述,第5句是具体说明。第4句讲的是阅读和写作的关系,是对整段话的总述,也是结束语。

小组交流,运用本单元所学的梳理信息的方法,梳理下列五句话之间的关系,看看哪些句子讲的是同一个意思,哪句话是总述,哪句话是结束语。

根据梳理结果对五句话进行排序,并和同桌交流排序的理由。

( )阅读是什么?是吸收。

( )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者

用笔写。

( )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

( )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是

出,从内到外。

( )写作是什么?是表达。

( 1 )阅读是什么?是吸收。

( 4 )把脑子里的东西拿出来,让人家知道,或者用嘴说,或者

用笔写。

( 2 )好像每天吃饭吸收营养一样,阅读就是吸收精神上的营养。

( 5 )阅读和写作,吸收和表达,一个是进,从外到内;一个是

出,从内到外。

( 3 )写作是什么?是表达。

根据梳理结果对五句话进行排序,并和同桌交流排序的理由。

“阅读”和“写作”首次出现在同一句话中,由句中“阅读”“写作”出现的顺序和关系可推知,这段话应是先说阅读、吸收、进,再说写作、表达、出。

所以,第1句话应该放在首位,讲“阅读”是什么;随后要说“吸收”,即第3句;紧接着应该是第5句,引出“写作”;“写作”之后是“表达”,即第2句。

又因为第4句是陈述句,说阅读是吸收,是进,是从外到内,不可能在第1句“阅读是什么”、第5句“写作是什么”的前面,所以第4句应该在最后,是对前面一段叙述的总结。从而,括号里应依次填入1、4、2、5、3。

根据梳理结果对五句话进行排序,并和同桌交流排序的理由。

根据排列的顺序,再读一读这段话,体会叶圣陶先生的关于阅读与写作的感悟。

根据排列的顺序,再读一读这段话,体会叶圣陶先生的关于阅读与写作的感悟。

在叶圣陶先生看来,阅读是储备,写作是对所储备的知识的运用,是一种实践活动。它们两者之间是一种相辅相成的关系。阅读为写作奠定基础,写作又能促进对阅读知识的理解和运用。

第2课时

01

书写提示

京剧

武术

书法

中医

四大国粹

小组内交流自己课前搜集到的关于欧阳询和《九成宫醴泉铭》的资料。

除楷书外,他也擅长行书。他将前人的书法艺术融入自己的作品中。其行书字体修长,骨硬肉丰满,笔力刚劲,风格险峻。

最擅长楷书。其楷书笔力刚劲,笔画方润,纤细得中,整体平正端庄而险劲生动,给人爽利精神之感,易于初学者临摹练习,被誉为“欧体”。

特长及特点一

楷书有《九成宫醴泉铭》《皇甫诞碑》《化度寺碑》,行书有《仲尼梦奠帖》《卜商帖》。

代表作

特长及特点二

欧阳询,字信本,汉族,潭州临湘(今湖南长沙)人,唐朝著名书法家。

基本信息

欧阳询

地位与荣誉

欧阳询与同代的虞(yú)世南、褚(ch^)遂良、薛稷(j#)并称为“初唐四大家”;又因他与同代的颜真卿、柳公权及元代赵孟 (f^)都在书法史上以楷书著称,故世人将这四人并称为“楷书四大家”;因为他的儿子欧阳通也擅长书法,所以他又被称为“大欧”。

他写的《化度寺帮僧邕禅师舍利塔铭》《虞恭公温彦博碑》《皇甫诞碑》被称为“唐人楷书第一”。

欧阳询对书法有其独到见解,著有《传授诀》《用笔论》《八诀》《三十六法》,书中总结了自己学书的经验,包含用笔、结体、章法等书法形式技巧和美学要求,是中国书法理论的珍贵遗产。

基本信息

它是唐贞观六年即632年,由魏征撰文、书法家欧阳询书丹(指用朱砂直接书写在碑石上)而成的楷书书法作品(碑者不可考),全文约1200字。

主要内容

叙述了醴泉发现的经过;记述了九成宫这一宏伟建筑;赞美了麟游宜人的气候;歌颂了唐太宗的文治武功,并告诫唐太宗要“居高思坠,持满戒溢”。

碑石因年久风化,加之自立碑之后,爱好欧书的人捶拓,断损严重,现碑座已经破损,碑首与碑身一体,存于陕西麟游县博物馆。另外,有传世最佳、笔画丰腴、字迹清晰的宋拓本,现藏于北京故宫博物院。

它是欧阳询晚年得意之作,历来为学书者所推崇,被视为楷书正宗,被后世誉为“天下第一楷书”或“天下第一正书”。

点画瘦硬、秀丽、温润;结字平正、紧结、纵长;章法庄重严肃,字形大小适中且体重相当。

书法特点

地位

现状

《九成宫

醴泉铭》

自主阅读“书写提示”部分的内容,圈画出描写欧阳询楷书用笔和结构特点的词语,初步了解欧阳询楷书的特点。

描写欧阳询楷书用笔和结构特点的词语:用笔方整,笔力刚劲,点画的起、收及转折处一丝不苟。字形竖长,各部分之间穿插巧妙,结构十分严谨。整体上显得既平正端庄,又险劲生动。

自主阅读“书写提示”部分的内容,圈画出描写欧阳询楷书用笔和结构特点的词语,初步了解欧阳询楷书的特点。

关注教材中的《九成宫醴泉铭》碑帖图片,对照碑帖图片感受欧阳询的楷书用笔和结构特点。

“功”字整体平正端庄。左半部分“工”的第一笔横起、收一丝不苟,第二笔竖用笔方正,第三笔横变成提,巧妙地避让了右半部分的撇,体现了欧楷书法穿插避让的特点。右半部分“力”字的第一笔起、及转折处一丝不苟,最后一笔撇刚劲有力,体现了欧楷书法险劲生动的特点。

“大”字第一笔横起笔、收笔棱角分明,第二笔撇起笔一丝不苟 ,第三笔捺苍劲有力,体现了欧楷书法平正端庄,又险劲生动的特点。

“四、方”这两个字方方正正,棱角分明,体现了欧楷书法平正端庄、用笔方整的特点。

《九成宫醴泉铭》属于瘦硬书风,点画比宋徽宗赵信所创的瘦金体粗,比颜体瘦,在肥瘦方面处于适中状态。书法讲求笔力,笔力通过“骨”来实现,太肥容易“无骨”,太瘦骨易“折断”,肥瘦适中、骨肉匀称较为合适。

欧楷书法特点例析

一、点画瘦硬、秀丽、温润

宋徽宗赵佶

《闰中秋月诗帖》

欧阳询

《九成宫醴泉铭》

颜真卿

《自书告身帖》

《九成宫醴泉铭》的秀丽主要体现在圆笔和修长的笔画中,尤其是修长的长撇、长捺容易产生秀色。例如“公”字第二、第五笔处两点方圆兼备,给人温厚含蓄之感,而其他三点呈三角形,有棱有角,英气逼人,两者一中和,整个字就不至于悍厉和粗犷(guǎng)。

《九成宫醴泉铭》的温润是温厚且润。温厚是圆笔或藏锋造成的艺术效果,例如“宫”字,起笔半藏锋,在折笔处就比较圆润,不是一味追求棱角。而润则指墨法。唐代基本用浓墨,但墨太浓则笔滞,按笔处易出现臃肿,所以会加适量的水,造成浓而润的效果。

欧楷书法特点例析

二、结字平正、紧结、纵长

《九成宫醴泉铭》结字的第一个特点是平正,平正与端庄的意思差不多。《九成宫醴泉铭》有平正的特点,但它的平正是平正与险劲的统一。这又分为两种情况:正中含奇和奇不失正。

如铭文中有两个“饮”字,在左边的“饮”中,“欠”的末笔成了反捺,与撇距离稍远,从而将欹(qī)侧之势拉正;在右边的“饮”中,“欠”的末笔写成了直捺,因其“重量”较大,与撇相接就能保证正势。这两个字中,

欧楷书法特点例析

“食”都是正的,“欠”都呈左倾之势,整个字平正而不失活泼,这是正中含奇的两个字例。再如“武”字,戈钩与右上的打点造成左倾之势,但左边的三横左低右高,撑住了这种险劲;“分”字,每一笔都是斜的,但整个字却显得很正,这也是险中求稳、奇中求正的结体。

《九成宫醴泉铭》结字的第二个特点是紧结,即内紧外松或内密外疏。笔画往中宫靠拢,向四周放射,也称为辐射性结体。如“成”字的短横、横折钩、戈钩和最后一点也是往中心聚拢,而戈钩修长,向左上和右下辐射,紧结给人以挺拔舒展之感。

《九成宫醴泉铭》结字的第三个特点是纵长。《九成宫醴泉铭》不仅带有隶意,还带有篆意,这里的篆意指的是小篆的笔意。它有多种表现,例如全用中锋、圆起圆收、粗细一致、使转处为圆转、字形修长等。《九成宫醴泉铭》的篆意主要体现在结体的纵长上,欧阳询将字形拉长,既是一种创新,又是一种复归——向小篆结体的复归。

三、章法庄重严肃、字形大小适中且体重相当

《九成宫醴泉铭》是奉皇帝之命而作,为了表示庄重和严肃,会对碑石的大小、碑文的内容和字数等情况进行全面了解,并打好界格(确定字的大小)。所以全文纵成行、横成列,行距、字距差别不会太大。

《九成宫醴泉铭》章法的第二个特点是字形大小适中且一致,整体显得疏朗开阔,却又不至于空荡似“溺水之禽”(王羲之语)。

欧楷书法特点例析

《九成宫醴泉铭》章法的第三个特点是每个字的体重基本相等。字的体重是视觉上的重量感,如“询”字,左下方较密,笔画相对细些,右上方的“勹”笔画相对粗些,所以整个字并不让人觉得重心失衡。就多个字来看,一般笔画少的字要写得粗一些,笔画多的字要写得细一些,这是为了保证它们的重量大致相等。

欧楷书法特点例析

小结

书法历史悠久,源远流长,是中国最具传统文化色彩的艺术形式之一,它根植于中国传统文化的土壤,那浸染着墨色芬芳的一撇一捺也早已深深浸入中华民族的血液之中。中国书法之美,可以说令人“叹为观止”。所以我们要了解书法,学会欣赏书法,感受书法的魅力,并让其成为我们书写的指导。

02

日积月累

小组交流,结合课前预习,解决自己不理解的字词。

小组合作,结合对字词的理解,梳理古诗大意。

观书有感(其一)

[宋]朱 熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

译

文

半亩大的方形池塘像一面打开的镜子,阳光和云彩的倒影都在水面上来回移动。那方形池塘里的水怎么会如此清澈呢?是因为池塘的源头会源源不断地为它送来活水。

·资料链接

半亩方塘

“半亩方塘”是朱熹小时候读书的地方,有资料载,此地在福建尤溪城南郑义斋馆舍(后为南溪书院)内。方塘面积约342平方米,半亩有余(一亩为667平方米),呈方形,所以称“半亩方塘”。

方塘里的水引自“源头活水”,方塘中间有一座桥,叫“濂洛桥”。因朱熹当年留下了这首脍炙人口的古诗——《观书有感》,“半亩方塘”也随之成为文人骚客、莘莘学子寻找朱子文化底蕴、追慕先贤的神圣之地。

观书有感(其二)

[宋]朱 熹

昨夜江边春水生,蒙冲巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

译

文

昨天夜里江边的春水大涨,那艘庞大的战船就像一片羽毛一样轻。春水上涨之前,花费许多力量也不能推动战船,今天在水中却能自在地航行。

结合诗意再次朗读古诗,并思考:题目是“观书有感”,但是诗中为什么没有提到书?诗中描写的景象和“观书”的感受之间有什么关系?

诗题是“观书有感”,可全诗并未出现“书”。

用阳光、云彩在水中的倒影

表现塘水的清澈。

读书达到的境界:心灵澄明。

用“源头活水”的不断输入,

解说“方塘”不枯竭、不陈

腐、不污浊,永远“深”且

“清澈”的原因。

书籍就像源头活水,只有不停地读书,脑中所储存的知识、思想才会日日更新,头脑和心灵才会清澈明净,灵感也才会源源不断地涌现。

表面不提“书”,却处处在写读书的好处!写

法含蓄又耐人寻味,可谓妙哉!

诗题是“观书有感”,可全诗并未出现“书”。

说江边涨起来的春水让

巨舰浮了起来,且能自

如地在水中航行。

突如其来的艺术灵感让创作变得流畅自

如,也可以理解为在阅读和创作的基本

功到家后,才能将文字驾驭自如。

往日舟大水浅,众人使劲推船,也是白费力气。

春水的重要性

没有积累,没有足够的练习,就算是苦心经营,在艺术创作的道路上也寸步难行。

大量阅读、知识积淀的重要性

比喻

比喻

事

理

泛舟

学习与创作

结合对这两首诗的理解,谈谈自己的读书体会。

在不断读书学习的过程中,我接触到了越来越多的新知识,它们让我的认知不断更新,知识面不断扩大,视野不断开阔。原来这就是“问渠那得清如许?为有源头活水来”。

通过读书学习,我明白了许多道理,也积累了丰富的素材,这让我在面对问题时能多角度思考,得出多种解决方法;在与人交际的过程中,有更多的交际内容;在写作中有很多的灵感。

总结点拨

这两首诗用生动形象的比喻阐述了读书的道理。第一首诗告诉我们只有不断学习、更新和发展,汲取新的知识,像不断有源头活水注入塘中那样,才能保持内心澄明;第二首诗告诉我们只有博览群书,注重积累,做学问的时候才能运用自如。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地