历史中外历史纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史中外历史纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共27张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 77.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-11 11:32:47 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

诸侯纷争与变法运动

第2课

乱局·破局·格局——变革的春秋战国

课程标准

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

乱局·破局·格局——变革的春秋战国

目录

壹 乱局·权力更迭,社会失序

贰 破局·传统治国方式的调整

叁 格局·社会发展的大转型

乱局·破局·格局——变革的春秋战国

壹 乱局·权力更迭,社会失序

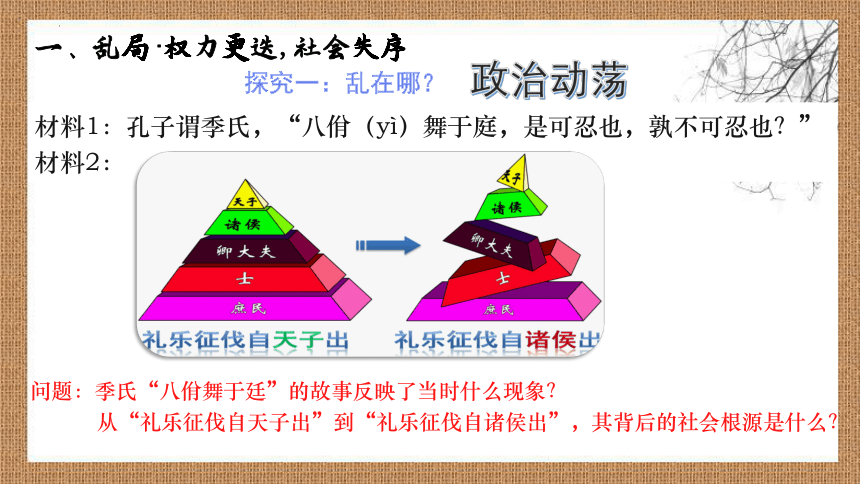

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究一:乱在哪?

材料1:孔子谓季氏,“八佾(yì)舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

材料2:

问题:季氏“八佾舞于廷”的故事反映了当时什么现象?

从“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”,其背后的社会根源是什么?

政治动荡

一、乱局·权力更迭,社会失序

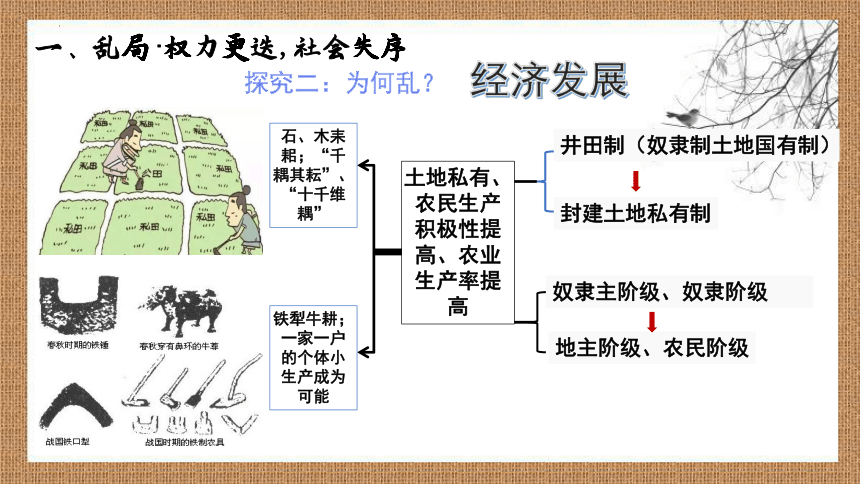

探究二:为何乱?

经济发展

土地私有、农民生产积极性提高、农业生产率提高

封建土地私有制

奴隶主阶级、奴隶阶级

地主阶级、农民阶级

井田制(奴隶制土地国有制)

石、木耒耜;“千耦其耘”、“十千维耦”

铁犁牛耕;一家一户的个体小生产成为可能

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

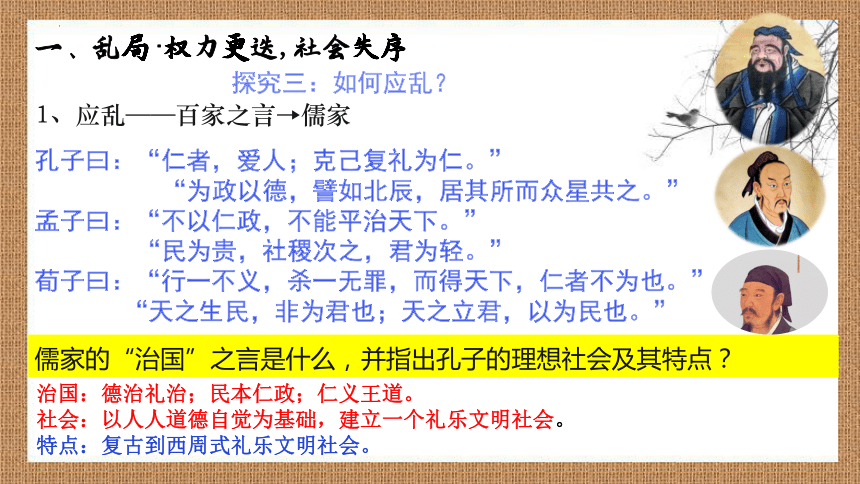

1、应乱——百家之言→儒家

孔子曰:“仁者,爱人;克己复礼为仁。”

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

孟子曰:“不以仁政,不能平治天下。”

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

荀子曰:“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也。”

“天之生民,非为君也;天之立君,以为民也。”

儒家的“治国”之言是什么,并指出孔子的理想社会及其特点?

治国:德治礼治;民本仁政;仁义王道。

社会:以人人道德自觉为基础,建立一个礼乐文明社会。

特点:复古到西周式礼乐文明社会。

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

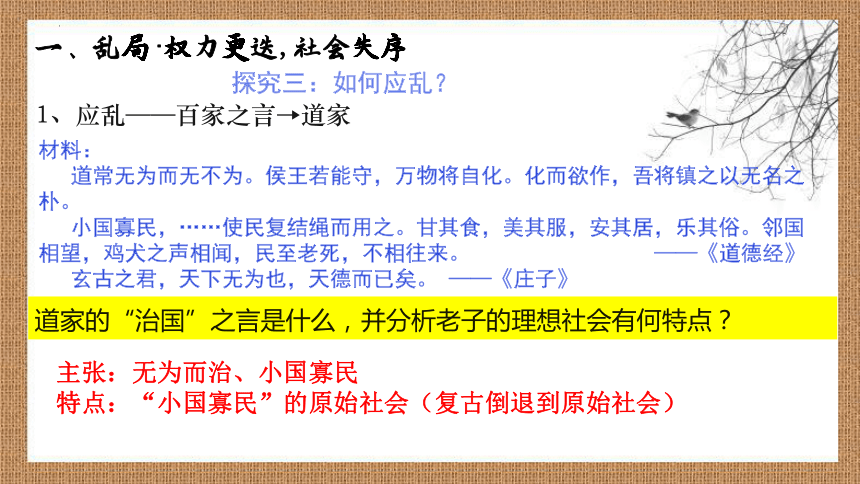

1、应乱——百家之言→道家

材料:

道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。

小国寡民,……使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。 ——《道德经》

玄古之君,天下无为也,天德而已矣。 ——《庄子》

道家的“治国”之言是什么,并分析老子的理想社会有何特点?

主张:无为而治、小国寡民

特点:“小国寡民”的原始社会(复古倒退到原始社会)

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

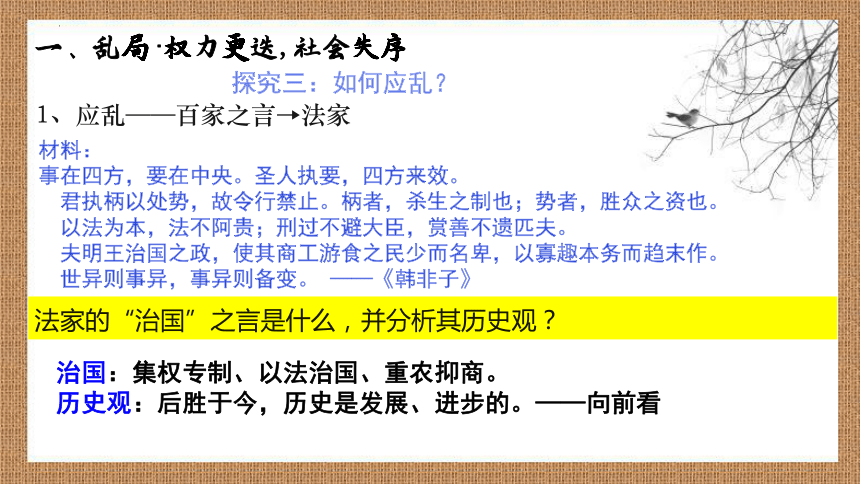

1、应乱——百家之言→法家

材料:

事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效。

君执柄以处势,故令行禁止。柄者,杀生之制也;势者,胜众之资也。

以法为本,法不阿贵;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

夫明王治国之政,使其商工游食之民少而名卑,以寡趣本务而趋末作。

世异则事异,事异则备变。 ——《韩非子》

法家的“治国”之言是什么,并分析其历史观?

治国:集权专制、以法治国、重农抑商。

历史观:后胜于今,历史是发展、进步的。——向前看

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言(异同点)

核心 道家 儒家 法家

如何治国

向何处去

无为而治

小国寡民

德治礼治

民本仁政

以法治国

集权专制

复古倒退

(原始社会)

复古倒退

(西周式礼乐社会)

趋向前进

后胜于今

前进

重农抑商

同:匡正社会秩序

异:百家争鸣

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言→百家争鸣的意义

推动世卿世禄制向官僚政治转变

改革的设计者与霸业的开拓者

统一战争的推动者和组织者

百家争鸣

学术繁荣与发展

政治动荡经济发展

阶级变动

百家争鸣

促进社会进步

贰 破局·传统治国方式的调整

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法

假如你是战国时期某国的国君,你准备变法,你愿意采纳哪个学派的观点?为什么?

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国纷纷变法的实质是什么?有何影响?

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法→商鞅变法

商鞅变法

措 施

富国之策 ①废井田开阡陌,实行土地私有制

②重农抑商,奖励耕织

③统一度量衡

④小家庭政策

强兵之策 废世卿世禄制

立军功爵制

集权之策 废分封,行县制

户籍制,什伍连坐

实质:建立代表地主阶级利益的君主专制中央集权郡县官僚制国家

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法→商鞅变法

依据材料并结合所学知识,探究如何评价商鞅变法?

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。 ——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策一》

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

叁 格局·社会发展的大转型

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料1:周平王东迁后,王畿的土地日益缩小,政治、经济实力大大衰落。从此,诸侯不再听从天子的命令,不再定期向天子纳贡、朝聘和述职。当时的各大国诸侯均被连绵不断的战争消耗得筋疲力尽,这为诸侯国内部的卿大夫提供了绝好的发展机会,他们在经济上掌握了大量私田和隐民,在政治上有了自己的独立行政机构和所属的官吏“家臣”或“家宰”,在军事上有自己的车队、甲兵和徒兵。这些有势力的私门,宛如一个个独立王国。

政治转型:出现了春秋争霸和战国兼并战争,各国纷纷变法图强。分封制遭到严重破坏,郡县制出现,形成中央集权的雏形;国家由分裂走向统一;由奴隶制贵族政治走向封建的官僚政治。

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料3:西周时期那种“千耦其耘”的大规模集体耕作制到秦汉则以“一夫挟五口,治田四百亩”的小家庭耕作制为主。与倡导农业生产小家庭化相配合的是,战国时期手工业也日益小家庭化……一个家庭内“男子力耕……女子纺绩”……的自给自足的家庭小农业,逐渐成为中国农耕经济的主体。

——孟意华《中华文化产生形成的基础》

经济转型:由于铁犁牛耕出现,封建土地私有制逐渐确立,井田制瓦解,小农经济逐渐成为中国古代社会农业生产的基本模式。纺织业、冶铁业等成为手工业的主要部门,私商成为社会的一大群体,商业兴盛,但受重农抑商政策限制。

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料3:在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。

诸侯之宝三:土地、人民、政事;宝珠玉者,殃必及身。民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

——《荀子·王制》

用国者,得百姓之力者富,得百姓之死者强,得百姓之誉者荣。三得者具而天下归之,三得者亡而天下去之。

——《荀子·王霸》

思想转型:百家争鸣的局面形成于春秋战国时期,是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国传统文化的基础。儒家学说孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;法家学说的变革精神成为历代进步政治家改革图强的理论武器,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料4:蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

——《诗经·秦风·蒹葭苍苍》

文化转型:天文学发达,战国时出现了世界上现存最古老的《石氏星表》。文学上以《诗经》和《离骚》为代表奠定了中国古典文学的基础。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较比邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”

华夏认同

民族大融合

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

及时训练

1.春秋时期,郑国在泰山下有一块封地,叫作祊(beng)田,原为周王封给郑国作为祭祀泰山的费用;鲁国在许国有一块封地,叫许地(今河南许昌)公元前715年,郑鲁两国协商,本着就近原则将两块封地交换。这反映出

A.经济发展促进了土地私有化

B.诸侯国交往更注重现实利益

C.诸侯国封地所有权观念淡漠

D.礼法制度已失去普遍约束力

D

材料反映的依旧是分封制,故A项错误;材料的例子,仅能反映诸侯国交往的小部分内容,故B项错误;根据材料“本着就近原则将两块封地交换”,依旧反映的是对土地所有权的重视,故C项错误;根据材料材料“春秋时期……郑鲁两国协商,本着就近原则将两块封地交换”,结合所学,春秋时期,礼坏乐崩,私自将两块封地交换,故D项正确。

2.当晋楚两国争霸中原时,长江下游崛起了吴、越这两个国家。晋为了对付楚国,就联合吴国。吴、楚之间多次发生战争。吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都,楚的国力大大削弱。这些战争

A.促进了区域统一和社会大变革

B.属于周初分封国间争权夺利的斗争

C.加速了汉族与南方民族的融合

D.说明分封制和宗法制已经彻底瓦解

A

“吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都,楚的国力大大削弱”促进了局部统一,同时促进各国改革图强,故A项正确;“晋楚两国争霸中原”说明周天子已经衰落,应该处于分封制的末期,故B项错误;“吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都”无法确定汉族与南方民族的融合,这些诸侯过去都是周分封的诸侯,故C项错误;“晋为了对付楚国,就联合吴国。吴、楚之间多次发生战争。吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都”虽然诸侯之间有征伐,但没有完全取代,无法得出分封制、宗法制已经完全破坏,故D项错误。

3.春秋时期,建立国储粮制度的齐国对鲁国发动了商战,连续多年大量进口鲁国的丝织品绨,鲁国民众基本放弃了其他生产。然后齐国阻断其粮食进口通道,迫使其屈服,这说明

A.农业具有战略价值

B.商战决定争霸成效

C.自然经济保障国家安全

D.贸易战争有损国际秩序

A

齐国对鲁国进行的商战,主要是通过进口鲁国的丝织品,使得鲁国民众放弃农业的粮食生产,然后齐国再阻断鲁国的粮食进口,最终鲁国屈服,这体现了农业在此时期的战略价值,故A项正确;商战决定争霸成效说法太绝对,故B项错误;材料强调的是粮食生产的重要性,而没有突出自然经济,故C项错误;贸易战争有损国际秩序错误,故D项错误。

谢谢观看

诸侯纷争与变法运动

第2课

乱局·破局·格局——变革的春秋战国

课程标准

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

乱局·破局·格局——变革的春秋战国

目录

壹 乱局·权力更迭,社会失序

贰 破局·传统治国方式的调整

叁 格局·社会发展的大转型

乱局·破局·格局——变革的春秋战国

壹 乱局·权力更迭,社会失序

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究一:乱在哪?

材料1:孔子谓季氏,“八佾(yì)舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

材料2:

问题:季氏“八佾舞于廷”的故事反映了当时什么现象?

从“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”,其背后的社会根源是什么?

政治动荡

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究二:为何乱?

经济发展

土地私有、农民生产积极性提高、农业生产率提高

封建土地私有制

奴隶主阶级、奴隶阶级

地主阶级、农民阶级

井田制(奴隶制土地国有制)

石、木耒耜;“千耦其耘”、“十千维耦”

铁犁牛耕;一家一户的个体小生产成为可能

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言→儒家

孔子曰:“仁者,爱人;克己复礼为仁。”

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

孟子曰:“不以仁政,不能平治天下。”

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

荀子曰:“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也。”

“天之生民,非为君也;天之立君,以为民也。”

儒家的“治国”之言是什么,并指出孔子的理想社会及其特点?

治国:德治礼治;民本仁政;仁义王道。

社会:以人人道德自觉为基础,建立一个礼乐文明社会。

特点:复古到西周式礼乐文明社会。

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言→道家

材料:

道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。

小国寡民,……使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。 ——《道德经》

玄古之君,天下无为也,天德而已矣。 ——《庄子》

道家的“治国”之言是什么,并分析老子的理想社会有何特点?

主张:无为而治、小国寡民

特点:“小国寡民”的原始社会(复古倒退到原始社会)

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言→法家

材料:

事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效。

君执柄以处势,故令行禁止。柄者,杀生之制也;势者,胜众之资也。

以法为本,法不阿贵;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

夫明王治国之政,使其商工游食之民少而名卑,以寡趣本务而趋末作。

世异则事异,事异则备变。 ——《韩非子》

法家的“治国”之言是什么,并分析其历史观?

治国:集权专制、以法治国、重农抑商。

历史观:后胜于今,历史是发展、进步的。——向前看

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言(异同点)

核心 道家 儒家 法家

如何治国

向何处去

无为而治

小国寡民

德治礼治

民本仁政

以法治国

集权专制

复古倒退

(原始社会)

复古倒退

(西周式礼乐社会)

趋向前进

后胜于今

前进

重农抑商

同:匡正社会秩序

异:百家争鸣

一、乱局·权力更迭,社会失序

探究三:如何应乱?

1、应乱——百家之言→百家争鸣的意义

推动世卿世禄制向官僚政治转变

改革的设计者与霸业的开拓者

统一战争的推动者和组织者

百家争鸣

学术繁荣与发展

政治动荡经济发展

阶级变动

百家争鸣

促进社会进步

贰 破局·传统治国方式的调整

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法

假如你是战国时期某国的国君,你准备变法,你愿意采纳哪个学派的观点?为什么?

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国纷纷变法的实质是什么?有何影响?

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法→商鞅变法

商鞅变法

措 施

富国之策 ①废井田开阡陌,实行土地私有制

②重农抑商,奖励耕织

③统一度量衡

④小家庭政策

强兵之策 废世卿世禄制

立军功爵制

集权之策 废分封,行县制

户籍制,什伍连坐

实质:建立代表地主阶级利益的君主专制中央集权郡县官僚制国家

二、破局·传统治国方式的调整

探究四:如何破局?

1、破局——治国之法→商鞅变法

依据材料并结合所学知识,探究如何评价商鞅变法?

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。 ——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策一》

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

叁 格局·社会发展的大转型

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料1:周平王东迁后,王畿的土地日益缩小,政治、经济实力大大衰落。从此,诸侯不再听从天子的命令,不再定期向天子纳贡、朝聘和述职。当时的各大国诸侯均被连绵不断的战争消耗得筋疲力尽,这为诸侯国内部的卿大夫提供了绝好的发展机会,他们在经济上掌握了大量私田和隐民,在政治上有了自己的独立行政机构和所属的官吏“家臣”或“家宰”,在军事上有自己的车队、甲兵和徒兵。这些有势力的私门,宛如一个个独立王国。

政治转型:出现了春秋争霸和战国兼并战争,各国纷纷变法图强。分封制遭到严重破坏,郡县制出现,形成中央集权的雏形;国家由分裂走向统一;由奴隶制贵族政治走向封建的官僚政治。

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料3:西周时期那种“千耦其耘”的大规模集体耕作制到秦汉则以“一夫挟五口,治田四百亩”的小家庭耕作制为主。与倡导农业生产小家庭化相配合的是,战国时期手工业也日益小家庭化……一个家庭内“男子力耕……女子纺绩”……的自给自足的家庭小农业,逐渐成为中国农耕经济的主体。

——孟意华《中华文化产生形成的基础》

经济转型:由于铁犁牛耕出现,封建土地私有制逐渐确立,井田制瓦解,小农经济逐渐成为中国古代社会农业生产的基本模式。纺织业、冶铁业等成为手工业的主要部门,私商成为社会的一大群体,商业兴盛,但受重农抑商政策限制。

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料3:在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。

诸侯之宝三:土地、人民、政事;宝珠玉者,殃必及身。民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

——《荀子·王制》

用国者,得百姓之力者富,得百姓之死者强,得百姓之誉者荣。三得者具而天下归之,三得者亡而天下去之。

——《荀子·王霸》

思想转型:百家争鸣的局面形成于春秋战国时期,是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国传统文化的基础。儒家学说孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;法家学说的变革精神成为历代进步政治家改革图强的理论武器,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

材料4:蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

——《诗经·秦风·蒹葭苍苍》

文化转型:天文学发达,战国时出现了世界上现存最古老的《石氏星表》。文学上以《诗经》和《离骚》为代表奠定了中国古典文学的基础。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较比邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”

华夏认同

民族大融合

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

三、格局·社会发展的大转型

探究五:春秋战国时期的大变革对社会转型的的影响有哪些?

及时训练

1.春秋时期,郑国在泰山下有一块封地,叫作祊(beng)田,原为周王封给郑国作为祭祀泰山的费用;鲁国在许国有一块封地,叫许地(今河南许昌)公元前715年,郑鲁两国协商,本着就近原则将两块封地交换。这反映出

A.经济发展促进了土地私有化

B.诸侯国交往更注重现实利益

C.诸侯国封地所有权观念淡漠

D.礼法制度已失去普遍约束力

D

材料反映的依旧是分封制,故A项错误;材料的例子,仅能反映诸侯国交往的小部分内容,故B项错误;根据材料“本着就近原则将两块封地交换”,依旧反映的是对土地所有权的重视,故C项错误;根据材料材料“春秋时期……郑鲁两国协商,本着就近原则将两块封地交换”,结合所学,春秋时期,礼坏乐崩,私自将两块封地交换,故D项正确。

2.当晋楚两国争霸中原时,长江下游崛起了吴、越这两个国家。晋为了对付楚国,就联合吴国。吴、楚之间多次发生战争。吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都,楚的国力大大削弱。这些战争

A.促进了区域统一和社会大变革

B.属于周初分封国间争权夺利的斗争

C.加速了汉族与南方民族的融合

D.说明分封制和宗法制已经彻底瓦解

A

“吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都,楚的国力大大削弱”促进了局部统一,同时促进各国改革图强,故A项正确;“晋楚两国争霸中原”说明周天子已经衰落,应该处于分封制的末期,故B项错误;“吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都”无法确定汉族与南方民族的融合,这些诸侯过去都是周分封的诸侯,故C项错误;“晋为了对付楚国,就联合吴国。吴、楚之间多次发生战争。吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都”虽然诸侯之间有征伐,但没有完全取代,无法得出分封制、宗法制已经完全破坏,故D项错误。

3.春秋时期,建立国储粮制度的齐国对鲁国发动了商战,连续多年大量进口鲁国的丝织品绨,鲁国民众基本放弃了其他生产。然后齐国阻断其粮食进口通道,迫使其屈服,这说明

A.农业具有战略价值

B.商战决定争霸成效

C.自然经济保障国家安全

D.贸易战争有损国际秩序

A

齐国对鲁国进行的商战,主要是通过进口鲁国的丝织品,使得鲁国民众放弃农业的粮食生产,然后齐国再阻断鲁国的粮食进口,最终鲁国屈服,这体现了农业在此时期的战略价值,故A项正确;商战决定争霸成效说法太绝对,故B项错误;材料强调的是粮食生产的重要性,而没有突出自然经济,故C项错误;贸易战争有损国际秩序错误,故D项错误。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进