2023届高考语文复习小说阅读:《情节的作用》 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习小说阅读:《情节的作用》 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 100.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-09 10:09:54 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

小说阅读:

情节的作用

阅读下面的文字,完成文后问题。

越野滑雪 [美]海明威

缆车又颠了一下,停了。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡,把靴尖塞进滑雪板上的铁夹,牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下,落脚在硬邦邦的冰壳上,来一个弹跳旋转,蹲下身子,把滑雪杖拖在背后,一溜烟滑下山坡。

乔治在下面的雪坡上一落一起,再一落就不见了人影。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时,那股冲势加上猛然下滑的劲儿把他弄得浑然忘却一切,只觉得身子里有一股飞翔、下坠的奇妙感。他挺起身,稍稍来个上滑姿势,一下子又往下滑,往下滑,冲下最后一个陡峭的长坡,越滑越快,越滑越快,雪坡似乎在他脚下消失了。身子下蹲得几乎倒坐在滑雪板上,尽量把重心放低,只见飞雪犹如沙暴,他知道速度太快了。但他稳住了。随即一搭被风刮进坑里的软雪把他绊倒,滑雪板一阵磕磕绊绊,他接连翻了几个筋斗,然后停住,两腿交叉,滑雪板朝天翘起,鼻子耳朵里满是雪。

一、真题引领

乔治站在坡下稍远的地方,正噼噼啪啪地拍掉风衣上的雪。

“你的姿势真美妙,尼克,”他大声叫道,“那搭烂糟糟的雪真该死,把我也绊了一跤。”

“在峡谷滑雪什么滋味儿?”尼克挣扎着站起来。

“你得靠左滑。因为谷底有堵栅栏,所以飞速冲下去后得来个大旋身。”

“等一会儿我们一起去滑。”

“不,你先去。我想看你滑下峡谷。”

尼克赶过乔治。他的滑雪板开始有点打滑,随后一下子猛冲下去。他坚持靠左滑,末了,在冲向栅栏时,紧紧并拢双膝,像拧紧螺旋似的旋转身子,把滑雪板向右来个急转弯,扬起滚滚白雪,然后慢慢减速,跟铁丝栅栏平行地站住了。

他抬头看看山上。乔治正屈起双膝滑下山来;两支滑雪杖像虫子的细腿那样荡着,杖尖触到地面,掀起阵阵白雪,最后,他一腿下跪,一腿拖随,整个身子来个漂亮的右转弯,蹲着滑行,双腿一前一后,飞快移动,身子探出,防止旋转,两支滑雪杖像两个光点,把弧线衬托得更加突出,一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。

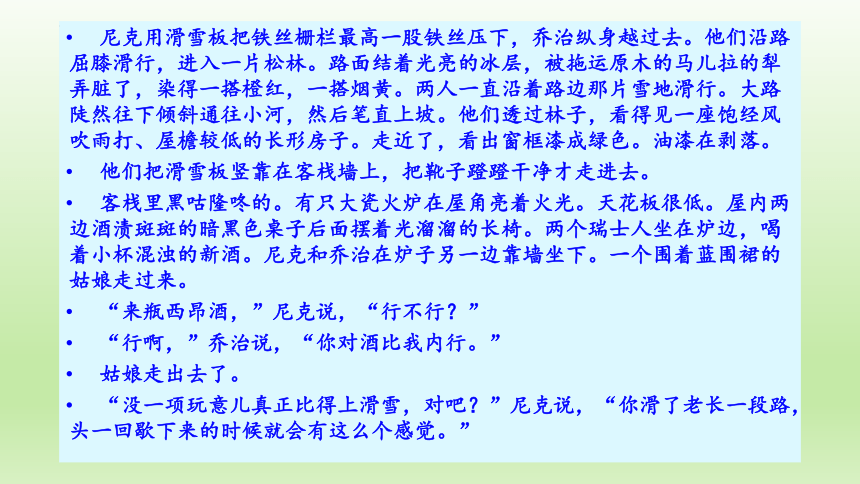

尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压下,乔治纵身越过去。他们沿路屈膝滑行,进入一片松林。路面结着光亮的冰层,被拖运原木的马儿拉的犁弄脏了,染得一搭橙红,一搭烟黄。两人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡然往下倾斜通往小河,然后笔直上坡。他们透过林子,看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形房子。走近了,看出窗框漆成绿色。油漆在剥落。

他们把滑雪板竖靠在客栈墙上,把靴子蹬蹬干净才走进去。

客栈里黑咕隆咚的。有只大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低。屋内两边酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边,喝着小杯混浊的新酒。尼克和乔治在炉子另一边靠墙坐下。一个围着蓝围裙的姑娘走过来。

“来瓶西昂酒,”尼克说,“行不行?”

“行啊,”乔治说,“你对酒比我内行。”

姑娘走出去了。

“没一项玩意儿真正比得上滑雪,对吧?”尼克说,“你滑了老长一段路,头一回歇下来的时候就会有这么个感觉。”

“嘿,”乔治说,“真是妙不可言。”

姑娘拿进酒来又出去了,他们听见她在隔壁房里唱歌。

门开了,一帮子从大路那头来的伐木工人走进来,在屋里把靴子上的雪跺掉,身上直冒水汽。女招待给这帮人送来了三公升新酒,他们分坐两桌,光抽烟,不作声,脱了帽,有的背靠着墙,有的趴在桌上。屋外,拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子,铃铛就清脆地叮当作响。

乔治和尼克都高高兴兴的。他们两人很合得来。他们知道回去还有一段路程可滑呢。

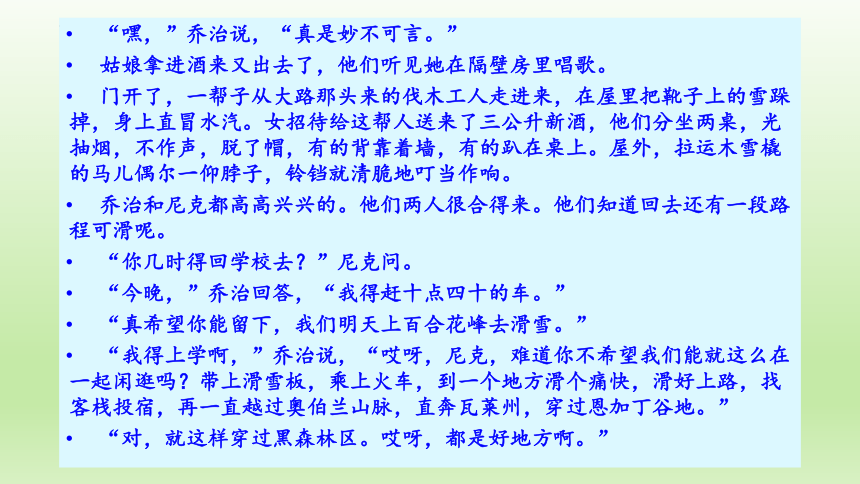

“你几时得回学校去?”尼克问。

“今晚,”乔治回答,“我得赶十点四十的车。”

“真希望你能留下,我们明天上百合花峰去滑雪。”

“我得上学啊,”乔治说,“哎呀,尼克,难道你不希望我们能就这么在一起闲逛吗?带上滑雪板,乘上火车,到一个地方滑个痛快,滑好上路,找客栈投宿,再一直越过奥伯兰山脉,直奔瓦莱州,穿过恩加丁谷地。”

“对,就这样穿过黑森林区。哎呀,都是好地方啊。”

“就是你今年夏天钓鱼的地方吧?”

“是啊。”

他们喝干了剩酒。

尼克双肘撑在桌上,乔治往墙上颓然一靠。

“也许我们再也没机会滑雪了,尼克。”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克说,“否则就没意思了。”

“我们要去滑,没错。”乔治说。

“我们一定得滑。”尼克附和说。

“希望我们能就此说定了。”乔治说。

尼克站起身。他把风衣扣紧。他拿起靠墙放着的两支滑雪杖。

“说定了可一点也靠不住。”他说。

他们开了门,走出去。天气很冷。雪结得硬邦邦的。大路一直爬上山坡通到松林里。

(陈良廷译,有删改)

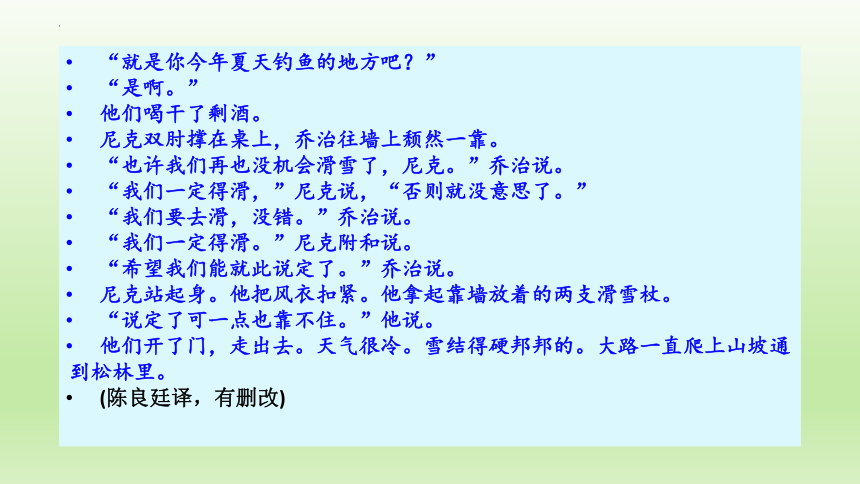

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说中描写滑雪的段落多从尼克的角度来写,要么侧重他本人滑雪时的感受,要么通过他的眼睛来观看乔治滑雪的姿态,虽多次描写而无雷同之感。

B.小说的多个细节描写突出了客栈的破败和黯淡,与白雪皑皑的山间峡谷形成鲜明对比,小说氛围由此发生变化,情节也由此发生转折。

C.小说插入了对喝酒的瑞士人、客栈女招待、伐木工人等人物的描写,这符合主人公在客栈小憩时的观察,也为小说增添了更真切的故事背景。

D.小说主旨与《老人与海》较为接近,都是通过描写人挑战大自然或者投身不甘平庸的冒险生活,来塑造海明威式的“硬汉”形象。

答案:D

解析:本题考查对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力。D项,这篇小说的主旨不是塑造海明威式的“硬汉”形象,而是表现尼克和乔治的不甘平庸、热爱冒险生活,表达作者对两人之间崇高感情的赞美。

2.两人在喝完酒离开客栈前有一段一再相约的对话,请结合上下文分析对话者的心理。

思路:①认真审题,注意题干信息“结合上下文”。②梳理文本,确定答题要点。两位青年越野滑雪,凌空飞跃,身姿矫健,“真是妙不可言”,喝酒期间又谋划着“到一个地方滑个痛快”,从这些情节中可以看出他们对这项运动的热爱。两位青年都从越野滑雪中感受到无限的快乐,这是他们的友谊的见证,即将分别时的一再相约,自然也传达出朋友之间的不舍与留恋之情。喝完酒后,乔治“颓然一靠”的动作,他俩“也许我们再也没机会滑雪了”“说定了可一点也靠不住”的话语,表明了二人心情怅惘的一面。③规范回答。注意包括概括情节和分析心理活动两部分。

答案:①两人一再相约表明他们对此有强烈的愿望;②分别之际的一再相约,也表达出他们依依不舍的心情;③但他们已经感觉到这一愿望不会实现,心情有些惘然。

3.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

思路:①认真审题。题干分两问——“情节安排”和“效果”。②梳理文本。本文从表面上看,讲述的是两位青年的越野滑雪及在客栈逗留再约的故事,这正是海明威“冰山”理论所说的作品“露出水面的八分之一”,是读者完完全全读得到、看得见的东西。那隐藏在“水面之下”的部分则会引起读者的丰富联想,比如这两位青年为什么如此热爱越野滑雪,他们来自什么样的家庭,有什么样的经历,滑雪之外还会做什么,将来二人到底能不能一起滑雪等。这些没有写出来的内容,恰恰可以由读者自己去创造与完善。文学作品本身就是作者与读者共同完成的,在这个过程中,读者可以更积极地参与到作品中去,获得更多的审美享受。③规范回答。注意从情节概括和情节作用两方面回答。

答案:①小说的情节是两人越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

1.小说的开头方式和作用

悬念式开头。开头提出疑问,造成悬念,引出下文,引起读者的阅读兴趣

写景式开头。开头写景,交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情

直切式开头。小说直接切入场景,直接将读者置于故事情节之中,现场感与参与感强烈

二、明确小说各种情节的作用

2.小说的结尾方式和作用

(1)出人意料的结局。

①从结构看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,产生震撼人心的效果

②从表现手法看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中

(2)令人伤感的结局。

①从主题看,能更好地深化主题

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格

③从表达效果看,这种结局令人感动,引人回味和思考

(3)令人喜悦的结局。

①从表达效果看,小说的喜剧结局给读者留下了想象空间,耐人寻味

②从读者角度看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感

③从主题看,凸显美好人性,符合大众审美,容易引起读者的共鸣

(4)戛然而止的结局。给读者留下广阔的想象空间,引人深思

(5)以景作结的结局。

①从结构看,照应标题,首尾呼应

②从情节看,暗示情节发展、故事结局

③从人物看,烘托人物

④从主题看,升华主题

⑤从读者看,言有尽而意无穷,留给读者无限的想象空间

1.结构上的作用。照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫;推动情节发展,使情节曲折生动;等等

2.对环境的作用。突出/交代人物活动的环境,使环境更具典型性,等等

3.对人物的作用。塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满,等等

4.对主题的作用。揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题,等等

5.对读者感受的作用。设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考

三、技法点拨

例1:《越野滑雪》海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排有何表达效果。

【分析】

1.审题干。题干可转换为概括小说情节安排的作用

2.审文本。

情节与人物。通过小说中已有的情节与人物心境,可以推知小说之外二人的生活与心境。(由已知情节推测隐藏的内容)

读者。二人能不能再次一起滑雪文中并未交代,“他们开了门,走出去……”引发读者想象及思考。(“八分之一”之外的内容并未写出,引人遐想,给读者想象空间)

【答题】

①通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;

②这种情节安排使小说大量留白,引人遐想。

例2:《告诉你个秘密》小说的结尾有何妙处?请结合全文简要分析。

答案:

①小说结尾揭示的最后一个秘密和前两个秘密的截然不同与偶然巧合形成情节上的突转,给读者揭秘的同时带来意料之外、情理之中的艺术享受,耐人寻味。

②体现了社会主流价值,传递了正能量,契合人们心理上、精神上的期待与追求,令人感动,富有教育意义。

③卒章显志,水到渠成、自然而然地借助“我”惬意、愉悦的感受点明并升华主题。

解析:

本题考查分析小说情节作用的能力。

题目要求分析小说结尾的妙处,实质是分析结尾的作用。

在原文结尾,“我”无意中听到的秘密使“我”明白了前面的两个秘密,结尾的秘密和前面两个秘密既截然不同,又偶然巧合,给人意料之外、情理之中的感受。原文“这个秘密,却似一阵无比清爽的风吹向我的心田。

顿时,眼前被滚滚暑热笼罩的世界,变得清凉、清亮起来”,卒章显志,升华主题。倒数第2自然段刘姐母亲的话“我做了一辈子买卖,从没亏欠过自己的良心。人在做,天在看。公道自在人心”,体现了社会主流价值观,传递了正能量。

“什么办法?”斯克沃尔佐夫大喝一声,逼近他,“工作呀,这就是办法!您应该工作!”

“这个我自己也明白,可是上哪儿去找工作呀?去当看门人吧,谁也不会要我,工厂也不会要我,工人要有手艺,我却什么也不会。”“胡说!您总能找到借口!那么,您愿意去劈柴吗?在我家里劈柴您愿意吗?”

“好吧,我可以劈……”

斯克沃尔佐夫高兴地搓着手,把厨娘叫了出来。对她说:“奥莉加,把这位先生领到板棚里去,让他劈木柴。”破衣人耸了耸肩,似乎感到纳闷。话已出口的他犹豫不决地跟着厨娘走了。斯克沃尔佐夫赶快走进餐室,那里的窗子正对着院子,斯克沃尔佐夫看到他们进了院子。奥莉加气呼呼地打量她的同伴,打开锁着的板棚,“砰”的一声,恶狠狠地推开了门。那个冒牌教师和冒牌大学生坐到木墩子上,用拳头支着红腮帮,想起心事来。

四、巩固训练

厨娘把一把斧子扔到他脚旁,破衣人迟疑地拉过一块木柴,把它放在两腿中间,胆怯地用斧子砍下去,木柴摇晃起来,倒了,那人又把它拉过来,很小心地砍下去,木柴又倒下了。

斯克沃尔佐夫的气愤已经消散,他感到有点不安,有点惭愧。他回到书房里,“我这样做是为了他好。”

一小时后,奥莉加来报告,木柴已经劈好。“拿着,把这半卢布交给他,”斯克沃尔佐夫说,“要是他愿意,让他常来,活总是有的。”从此,他经常出现:有时把雪扫成堆,有时收拾板棚里的杂物。斯克沃尔佐夫搬家时,雇他来帮忙。破衣人没有喝酒,很少说话。搬运完之后,斯克沃尔佐夫吩咐人把他找来。

“噢,我看得出来,我的话对您起了作用,”他说着,递给他一个卢布,“这是给您的工钱。我看得出来,您没有喝酒,也不反对工作。您叫什么?”

“卢什科夫。”

“那么,卢什科夫,我现在介绍您去做另一份工作。您拿上这封信,明天去找我的一个同行,他会给您一份抄写的工作。好好工作,把酒戒了,别忘了我对您说过的话。再见吧!”

斯克沃尔佐夫很得意:自己总算把这个人拉到了正道上。

两年过去了。有一天,斯克沃尔佐夫站在剧院的售票处付钱买票,看到身旁站着一个身材矮小的人,翻着羊羔皮领子,戴一顶旧的海狗皮帽子。

“卢什科夫,是您呀?”斯克沃尔佐夫问,“喂,怎么样?现在做什么事?日子过得好吧?”

“还可以,现在我在一位公证人那里工作,每月拿三十五个卢布,先生。”

“哦,谢天谢地。太好了!我为您感到高兴,非常非常高兴,卢什科夫!要知道您在某种程度上可以说是我的教子。要知道这是我把您推上了正道。”卢什科夫说:“我既感激您,也感激您家的厨娘,求上帝保佑这个善良而高尚的女人身体健康!说实在的,真正救我的是您家的厨娘奥莉加。”

“这是怎么回事?”

“当初我去您家劈柴,我一到,她总是这样开始:‘噢,你这个酒鬼!你这个天地不容的人!’然后发起愁来,瞧着我的脸,哭着说:‘你是个不幸的人!你活在世上没有一点快活,就是到了另一个世界,你这酒鬼,也要下地狱!你这苦命人啊!’您知道,尽是这类的话。但重要的是,她替我劈柴!先生,我在您家里连一根柴也没有劈过!为什么她要挽救我,为什么我瞧着她就决心痛改前非,这些我对您也解释不清。我只知道,她的那些话和高尚的行为使我的心灵起了变化,是她挽救了我,这件事我永世不忘。该入场了,里面正在打铃。”

卢什科夫鞠躬告辞,找他的楼座去了。

3.小说叙述了卢什科夫“乞讨”“劳动”“释疑”等行为,这样写的作用是什么?请简要分析。

答案:

①通过描述卢什科夫行乞时信誓旦旦的谎言直观地揭露了人性的缺陷,批判了社会中行乞者利用人性善良博取同情心的丑恶行为。

②通过劳动情景的描写,表现出了卢什科夫好逸恶劳、懦弱无能的形象特征,从而表达了作者对不愿通过劳动改变生活的丑恶现象的批判与否定。

③通过释疑情节的插叙,我们发现同样是帮助,奥莉加的帮助显出平等的态度和对人的尊重,更显真诚,因而才真正产生了“帮助”的效果,从而丰富了小说的内涵,点明并深化了主题:帮助人的关键是真诚、尊重与平等。

解析:本题考查分析小说情节作用的能力。

解答此题,应从小说中找出卢什科夫“乞讨”“劳动”“释疑”等具体情节,分析其在展现人物形象与揭示创作意图等方面的作用。小说借斯克沃尔佐夫的话,揭示了卢什科夫“乞讨”行为的意图,即“这家伙一味说谎,利用别人的仁慈,恰恰亵渎了他有着纯洁的心灵且喜欢周济穷人的一片好意”,作者将矛头指向社会中利用善良人性来获得好处的行为。再看“劳动”行为的描写,卢什科夫“坐到木墩子上,用拳头支着红腮帮,想起心事来”“迟疑地拉过一块木柴,把它放在两腿中间,胆怯地用斧子砍下去,木柴摇晃起来,倒了,那人又把它拉过来,很小心地砍下去,木柴又倒下了”,表现了他的好逸恶劳、懦弱无能,表达了作者对不愿通过劳动改变生活的丑恶现象的批判与否定。小说结尾的“释疑”行为,让读者明白真正改变卢什科夫的是奥莉加,奥莉加对卢什科夫的帮助是发自内心的,不是斯克沃尔佐夫那种居高临下的帮助,揭示了真正能帮助人的应该是真诚、尊重和平等这一主题。

小说阅读:

情节的作用

阅读下面的文字,完成文后问题。

越野滑雪 [美]海明威

缆车又颠了一下,停了。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡,把靴尖塞进滑雪板上的铁夹,牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下,落脚在硬邦邦的冰壳上,来一个弹跳旋转,蹲下身子,把滑雪杖拖在背后,一溜烟滑下山坡。

乔治在下面的雪坡上一落一起,再一落就不见了人影。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时,那股冲势加上猛然下滑的劲儿把他弄得浑然忘却一切,只觉得身子里有一股飞翔、下坠的奇妙感。他挺起身,稍稍来个上滑姿势,一下子又往下滑,往下滑,冲下最后一个陡峭的长坡,越滑越快,越滑越快,雪坡似乎在他脚下消失了。身子下蹲得几乎倒坐在滑雪板上,尽量把重心放低,只见飞雪犹如沙暴,他知道速度太快了。但他稳住了。随即一搭被风刮进坑里的软雪把他绊倒,滑雪板一阵磕磕绊绊,他接连翻了几个筋斗,然后停住,两腿交叉,滑雪板朝天翘起,鼻子耳朵里满是雪。

一、真题引领

乔治站在坡下稍远的地方,正噼噼啪啪地拍掉风衣上的雪。

“你的姿势真美妙,尼克,”他大声叫道,“那搭烂糟糟的雪真该死,把我也绊了一跤。”

“在峡谷滑雪什么滋味儿?”尼克挣扎着站起来。

“你得靠左滑。因为谷底有堵栅栏,所以飞速冲下去后得来个大旋身。”

“等一会儿我们一起去滑。”

“不,你先去。我想看你滑下峡谷。”

尼克赶过乔治。他的滑雪板开始有点打滑,随后一下子猛冲下去。他坚持靠左滑,末了,在冲向栅栏时,紧紧并拢双膝,像拧紧螺旋似的旋转身子,把滑雪板向右来个急转弯,扬起滚滚白雪,然后慢慢减速,跟铁丝栅栏平行地站住了。

他抬头看看山上。乔治正屈起双膝滑下山来;两支滑雪杖像虫子的细腿那样荡着,杖尖触到地面,掀起阵阵白雪,最后,他一腿下跪,一腿拖随,整个身子来个漂亮的右转弯,蹲着滑行,双腿一前一后,飞快移动,身子探出,防止旋转,两支滑雪杖像两个光点,把弧线衬托得更加突出,一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。

尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压下,乔治纵身越过去。他们沿路屈膝滑行,进入一片松林。路面结着光亮的冰层,被拖运原木的马儿拉的犁弄脏了,染得一搭橙红,一搭烟黄。两人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡然往下倾斜通往小河,然后笔直上坡。他们透过林子,看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形房子。走近了,看出窗框漆成绿色。油漆在剥落。

他们把滑雪板竖靠在客栈墙上,把靴子蹬蹬干净才走进去。

客栈里黑咕隆咚的。有只大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低。屋内两边酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边,喝着小杯混浊的新酒。尼克和乔治在炉子另一边靠墙坐下。一个围着蓝围裙的姑娘走过来。

“来瓶西昂酒,”尼克说,“行不行?”

“行啊,”乔治说,“你对酒比我内行。”

姑娘走出去了。

“没一项玩意儿真正比得上滑雪,对吧?”尼克说,“你滑了老长一段路,头一回歇下来的时候就会有这么个感觉。”

“嘿,”乔治说,“真是妙不可言。”

姑娘拿进酒来又出去了,他们听见她在隔壁房里唱歌。

门开了,一帮子从大路那头来的伐木工人走进来,在屋里把靴子上的雪跺掉,身上直冒水汽。女招待给这帮人送来了三公升新酒,他们分坐两桌,光抽烟,不作声,脱了帽,有的背靠着墙,有的趴在桌上。屋外,拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子,铃铛就清脆地叮当作响。

乔治和尼克都高高兴兴的。他们两人很合得来。他们知道回去还有一段路程可滑呢。

“你几时得回学校去?”尼克问。

“今晚,”乔治回答,“我得赶十点四十的车。”

“真希望你能留下,我们明天上百合花峰去滑雪。”

“我得上学啊,”乔治说,“哎呀,尼克,难道你不希望我们能就这么在一起闲逛吗?带上滑雪板,乘上火车,到一个地方滑个痛快,滑好上路,找客栈投宿,再一直越过奥伯兰山脉,直奔瓦莱州,穿过恩加丁谷地。”

“对,就这样穿过黑森林区。哎呀,都是好地方啊。”

“就是你今年夏天钓鱼的地方吧?”

“是啊。”

他们喝干了剩酒。

尼克双肘撑在桌上,乔治往墙上颓然一靠。

“也许我们再也没机会滑雪了,尼克。”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克说,“否则就没意思了。”

“我们要去滑,没错。”乔治说。

“我们一定得滑。”尼克附和说。

“希望我们能就此说定了。”乔治说。

尼克站起身。他把风衣扣紧。他拿起靠墙放着的两支滑雪杖。

“说定了可一点也靠不住。”他说。

他们开了门,走出去。天气很冷。雪结得硬邦邦的。大路一直爬上山坡通到松林里。

(陈良廷译,有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说中描写滑雪的段落多从尼克的角度来写,要么侧重他本人滑雪时的感受,要么通过他的眼睛来观看乔治滑雪的姿态,虽多次描写而无雷同之感。

B.小说的多个细节描写突出了客栈的破败和黯淡,与白雪皑皑的山间峡谷形成鲜明对比,小说氛围由此发生变化,情节也由此发生转折。

C.小说插入了对喝酒的瑞士人、客栈女招待、伐木工人等人物的描写,这符合主人公在客栈小憩时的观察,也为小说增添了更真切的故事背景。

D.小说主旨与《老人与海》较为接近,都是通过描写人挑战大自然或者投身不甘平庸的冒险生活,来塑造海明威式的“硬汉”形象。

答案:D

解析:本题考查对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力。D项,这篇小说的主旨不是塑造海明威式的“硬汉”形象,而是表现尼克和乔治的不甘平庸、热爱冒险生活,表达作者对两人之间崇高感情的赞美。

2.两人在喝完酒离开客栈前有一段一再相约的对话,请结合上下文分析对话者的心理。

思路:①认真审题,注意题干信息“结合上下文”。②梳理文本,确定答题要点。两位青年越野滑雪,凌空飞跃,身姿矫健,“真是妙不可言”,喝酒期间又谋划着“到一个地方滑个痛快”,从这些情节中可以看出他们对这项运动的热爱。两位青年都从越野滑雪中感受到无限的快乐,这是他们的友谊的见证,即将分别时的一再相约,自然也传达出朋友之间的不舍与留恋之情。喝完酒后,乔治“颓然一靠”的动作,他俩“也许我们再也没机会滑雪了”“说定了可一点也靠不住”的话语,表明了二人心情怅惘的一面。③规范回答。注意包括概括情节和分析心理活动两部分。

答案:①两人一再相约表明他们对此有强烈的愿望;②分别之际的一再相约,也表达出他们依依不舍的心情;③但他们已经感觉到这一愿望不会实现,心情有些惘然。

3.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

思路:①认真审题。题干分两问——“情节安排”和“效果”。②梳理文本。本文从表面上看,讲述的是两位青年的越野滑雪及在客栈逗留再约的故事,这正是海明威“冰山”理论所说的作品“露出水面的八分之一”,是读者完完全全读得到、看得见的东西。那隐藏在“水面之下”的部分则会引起读者的丰富联想,比如这两位青年为什么如此热爱越野滑雪,他们来自什么样的家庭,有什么样的经历,滑雪之外还会做什么,将来二人到底能不能一起滑雪等。这些没有写出来的内容,恰恰可以由读者自己去创造与完善。文学作品本身就是作者与读者共同完成的,在这个过程中,读者可以更积极地参与到作品中去,获得更多的审美享受。③规范回答。注意从情节概括和情节作用两方面回答。

答案:①小说的情节是两人越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

1.小说的开头方式和作用

悬念式开头。开头提出疑问,造成悬念,引出下文,引起读者的阅读兴趣

写景式开头。开头写景,交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情

直切式开头。小说直接切入场景,直接将读者置于故事情节之中,现场感与参与感强烈

二、明确小说各种情节的作用

2.小说的结尾方式和作用

(1)出人意料的结局。

①从结构看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,产生震撼人心的效果

②从表现手法看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中

(2)令人伤感的结局。

①从主题看,能更好地深化主题

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格

③从表达效果看,这种结局令人感动,引人回味和思考

(3)令人喜悦的结局。

①从表达效果看,小说的喜剧结局给读者留下了想象空间,耐人寻味

②从读者角度看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感

③从主题看,凸显美好人性,符合大众审美,容易引起读者的共鸣

(4)戛然而止的结局。给读者留下广阔的想象空间,引人深思

(5)以景作结的结局。

①从结构看,照应标题,首尾呼应

②从情节看,暗示情节发展、故事结局

③从人物看,烘托人物

④从主题看,升华主题

⑤从读者看,言有尽而意无穷,留给读者无限的想象空间

1.结构上的作用。照应前文;承上启下;线索,贯串全文;设置悬念,埋下伏笔;为后面情节做铺垫;推动情节发展,使情节曲折生动;等等

2.对环境的作用。突出/交代人物活动的环境,使环境更具典型性,等等

3.对人物的作用。塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画了人物……的心理,使人物形象更加丰满,等等

4.对主题的作用。揭示/表达/寄托/暗示了……的主题,深化主题,突出主题,丰富主题,等等

5.对读者感受的作用。设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发读者思考

三、技法点拨

例1:《越野滑雪》海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排有何表达效果。

【分析】

1.审题干。题干可转换为概括小说情节安排的作用

2.审文本。

情节与人物。通过小说中已有的情节与人物心境,可以推知小说之外二人的生活与心境。(由已知情节推测隐藏的内容)

读者。二人能不能再次一起滑雪文中并未交代,“他们开了门,走出去……”引发读者想象及思考。(“八分之一”之外的内容并未写出,引人遐想,给读者想象空间)

【答题】

①通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;

②这种情节安排使小说大量留白,引人遐想。

例2:《告诉你个秘密》小说的结尾有何妙处?请结合全文简要分析。

答案:

①小说结尾揭示的最后一个秘密和前两个秘密的截然不同与偶然巧合形成情节上的突转,给读者揭秘的同时带来意料之外、情理之中的艺术享受,耐人寻味。

②体现了社会主流价值,传递了正能量,契合人们心理上、精神上的期待与追求,令人感动,富有教育意义。

③卒章显志,水到渠成、自然而然地借助“我”惬意、愉悦的感受点明并升华主题。

解析:

本题考查分析小说情节作用的能力。

题目要求分析小说结尾的妙处,实质是分析结尾的作用。

在原文结尾,“我”无意中听到的秘密使“我”明白了前面的两个秘密,结尾的秘密和前面两个秘密既截然不同,又偶然巧合,给人意料之外、情理之中的感受。原文“这个秘密,却似一阵无比清爽的风吹向我的心田。

顿时,眼前被滚滚暑热笼罩的世界,变得清凉、清亮起来”,卒章显志,升华主题。倒数第2自然段刘姐母亲的话“我做了一辈子买卖,从没亏欠过自己的良心。人在做,天在看。公道自在人心”,体现了社会主流价值观,传递了正能量。

“什么办法?”斯克沃尔佐夫大喝一声,逼近他,“工作呀,这就是办法!您应该工作!”

“这个我自己也明白,可是上哪儿去找工作呀?去当看门人吧,谁也不会要我,工厂也不会要我,工人要有手艺,我却什么也不会。”“胡说!您总能找到借口!那么,您愿意去劈柴吗?在我家里劈柴您愿意吗?”

“好吧,我可以劈……”

斯克沃尔佐夫高兴地搓着手,把厨娘叫了出来。对她说:“奥莉加,把这位先生领到板棚里去,让他劈木柴。”破衣人耸了耸肩,似乎感到纳闷。话已出口的他犹豫不决地跟着厨娘走了。斯克沃尔佐夫赶快走进餐室,那里的窗子正对着院子,斯克沃尔佐夫看到他们进了院子。奥莉加气呼呼地打量她的同伴,打开锁着的板棚,“砰”的一声,恶狠狠地推开了门。那个冒牌教师和冒牌大学生坐到木墩子上,用拳头支着红腮帮,想起心事来。

四、巩固训练

厨娘把一把斧子扔到他脚旁,破衣人迟疑地拉过一块木柴,把它放在两腿中间,胆怯地用斧子砍下去,木柴摇晃起来,倒了,那人又把它拉过来,很小心地砍下去,木柴又倒下了。

斯克沃尔佐夫的气愤已经消散,他感到有点不安,有点惭愧。他回到书房里,“我这样做是为了他好。”

一小时后,奥莉加来报告,木柴已经劈好。“拿着,把这半卢布交给他,”斯克沃尔佐夫说,“要是他愿意,让他常来,活总是有的。”从此,他经常出现:有时把雪扫成堆,有时收拾板棚里的杂物。斯克沃尔佐夫搬家时,雇他来帮忙。破衣人没有喝酒,很少说话。搬运完之后,斯克沃尔佐夫吩咐人把他找来。

“噢,我看得出来,我的话对您起了作用,”他说着,递给他一个卢布,“这是给您的工钱。我看得出来,您没有喝酒,也不反对工作。您叫什么?”

“卢什科夫。”

“那么,卢什科夫,我现在介绍您去做另一份工作。您拿上这封信,明天去找我的一个同行,他会给您一份抄写的工作。好好工作,把酒戒了,别忘了我对您说过的话。再见吧!”

斯克沃尔佐夫很得意:自己总算把这个人拉到了正道上。

两年过去了。有一天,斯克沃尔佐夫站在剧院的售票处付钱买票,看到身旁站着一个身材矮小的人,翻着羊羔皮领子,戴一顶旧的海狗皮帽子。

“卢什科夫,是您呀?”斯克沃尔佐夫问,“喂,怎么样?现在做什么事?日子过得好吧?”

“还可以,现在我在一位公证人那里工作,每月拿三十五个卢布,先生。”

“哦,谢天谢地。太好了!我为您感到高兴,非常非常高兴,卢什科夫!要知道您在某种程度上可以说是我的教子。要知道这是我把您推上了正道。”卢什科夫说:“我既感激您,也感激您家的厨娘,求上帝保佑这个善良而高尚的女人身体健康!说实在的,真正救我的是您家的厨娘奥莉加。”

“这是怎么回事?”

“当初我去您家劈柴,我一到,她总是这样开始:‘噢,你这个酒鬼!你这个天地不容的人!’然后发起愁来,瞧着我的脸,哭着说:‘你是个不幸的人!你活在世上没有一点快活,就是到了另一个世界,你这酒鬼,也要下地狱!你这苦命人啊!’您知道,尽是这类的话。但重要的是,她替我劈柴!先生,我在您家里连一根柴也没有劈过!为什么她要挽救我,为什么我瞧着她就决心痛改前非,这些我对您也解释不清。我只知道,她的那些话和高尚的行为使我的心灵起了变化,是她挽救了我,这件事我永世不忘。该入场了,里面正在打铃。”

卢什科夫鞠躬告辞,找他的楼座去了。

3.小说叙述了卢什科夫“乞讨”“劳动”“释疑”等行为,这样写的作用是什么?请简要分析。

答案:

①通过描述卢什科夫行乞时信誓旦旦的谎言直观地揭露了人性的缺陷,批判了社会中行乞者利用人性善良博取同情心的丑恶行为。

②通过劳动情景的描写,表现出了卢什科夫好逸恶劳、懦弱无能的形象特征,从而表达了作者对不愿通过劳动改变生活的丑恶现象的批判与否定。

③通过释疑情节的插叙,我们发现同样是帮助,奥莉加的帮助显出平等的态度和对人的尊重,更显真诚,因而才真正产生了“帮助”的效果,从而丰富了小说的内涵,点明并深化了主题:帮助人的关键是真诚、尊重与平等。

解析:本题考查分析小说情节作用的能力。

解答此题,应从小说中找出卢什科夫“乞讨”“劳动”“释疑”等具体情节,分析其在展现人物形象与揭示创作意图等方面的作用。小说借斯克沃尔佐夫的话,揭示了卢什科夫“乞讨”行为的意图,即“这家伙一味说谎,利用别人的仁慈,恰恰亵渎了他有着纯洁的心灵且喜欢周济穷人的一片好意”,作者将矛头指向社会中利用善良人性来获得好处的行为。再看“劳动”行为的描写,卢什科夫“坐到木墩子上,用拳头支着红腮帮,想起心事来”“迟疑地拉过一块木柴,把它放在两腿中间,胆怯地用斧子砍下去,木柴摇晃起来,倒了,那人又把它拉过来,很小心地砍下去,木柴又倒下了”,表现了他的好逸恶劳、懦弱无能,表达了作者对不愿通过劳动改变生活的丑恶现象的批判与否定。小说结尾的“释疑”行为,让读者明白真正改变卢什科夫的是奥莉加,奥莉加对卢什科夫的帮助是发自内心的,不是斯克沃尔佐夫那种居高临下的帮助,揭示了真正能帮助人的应该是真诚、尊重和平等这一主题。