2023届高考小说阅读专题复习:情节手法 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考小说阅读专题复习:情节手法 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 213.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-09 11:24:36 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

小说阅读:

情节手法

阅读下面的文字,完成下列问题。

书匠(节选) 葛亮

秋天的时候,我父亲接到了小龙的电话。

小龙说,毛羽,这个老董,差点没把我气死。

父亲问他怎么回事。

他说,馆里昨天开了一个古籍修复的研讨会,请了许多业界有声望的学者。我好心让老董列席,他竟然和那些权威叫起板来。说起来,还是因为馆里来了本清雍正国子监刊本《论语》,很稀见。可是书皮烧毁了一多半,给修复带来很大难度。省外的专家,都主张将整页书皮换掉。没承想老董跟人家轴上了,说什么“不遇良工,宁存故物”,弄得几个专家都下不了台。其中一个,当时就站起身要走,说,我倒要看看,到哪里找这么个“良工”。老董也站起来,说,好,给我一个月,我把这书皮补上。不然,我就从馆里走人,永远离开修书行。你说说看,仪器做了电子配比都没辙,你一个肉眼凡胎,却要跟自己过不去,还立了军令状。毛羽,再想保他,我怕是有心无力了。

一、真题引领

父亲找到老董,说,董哥,你怎么应承我的?

老董不说话,闷着头,不吱声。

父亲说,你回头想想,当年你和夏主任那梁子,是怎么结下的。你能回来不容易,为了一本书,值得吗?

老董将手中那把乌黑发亮的竹起子,用一块绒布擦了擦,说,值得。

后来,父亲托了丝绸研究所的朋友,在库房里搜寻,找到了一块绢。这块绢的质地和经纬,都很接近内府绢。但可惜的是,绢是米色的。

老董摸一摸说,毛羽,你是帮了我大忙。剩下的交给我。我把这蓝绢染出来。

父亲说,谈何容易,这染蓝的工艺已经失传了。

老董笑笑,凡蓝五种,皆可为靛。《天工开物》里写着呢,无非“菘、蓼、马、吴、苋”。这造靛的老法子,是师父教会的。我总能将它试出来。

此后很久,没见着老董,听说这蓝染得并不顺利。老董家里,沙发套和桌布、窗帘,都变成了靛蓝色。这是让老董拿去当了试验品。

中秋后,我照旧去老董家练书法。父亲拎了一笼螃蟹给他家。老董说,毛羽,今天放个假。我带孩子出去玩玩。

老董穿了一件卡其布的工作服,肩膀上挎了个军挎。父亲笑笑,也没有多问,只是让我听伯伯的话。

老董就踩着一辆二八型的自行车,带着我,穿过了整个校园。老董踩得不快不慢,中间经过了夫子庙,停下来,给我买了一串糖葫芦。我问老董,伯伯,我们去哪里啊?

老董说,咱们看秋去。

也不知骑了多久,我们在东郊一处颓败的城墙处停住了。

这里是我所不熟悉的南京。萧瑟、空阔,人烟稀少,但是似乎充满了野趣。沿着水塘,生着许多高大的树。枝叶生长蔓延,彼此相接,树冠于是像伞一样张开来。我问,这是什么树?

老董抬着头,也静静地看着,说,橡树。

老董说,这么多年了。这是寿数长的树啊。

老董说,我刚刚到南京的时候,老师傅们就带我到这里来。后来,我每年都来,有时候自己来,有时和人结伴。有一次,我和你爷爷一起来。

你爷爷那次带了画架,就支在那里。老董抬起胳膊,指了指一个地方。那里是一人高的芦苇丛,在微风中摇荡。

你爷爷说,这是个好地方,有难得的风景啊。

他说这个话,已经是三十年前了。

老董的目光,渐渐变得肃穆。他抬起头,喃喃说,老馆长,我带您的后人来了。

我问,伯伯,我们来做什么呢?

老董俯下身,从地上捡起一个东西,放在我手里。那东西浑身毛刺刺的,像个海胆。老董说,收橡碗啊。

我问,橡碗是什么呢?

老董用大拇指,在手里揉捏一下,说,你瞧,橡树结的橡子,熟透了,就掉到地上,壳也爆开了,这壳子就是橡碗。

这时候,忽然从树上跳下来个毛茸茸的东西。定睛一看,原来是一只松鼠。它落到了地上,竟像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子。看到我们,便慌慌张张地跑远了。

老董说,它也识得宝呢。

我问,橡碗有什么用呢?

老董这才回过神,说,捡回去洗洗干净,在锅里煮到咕嘟响,那汤就是好染料啊。哪朝哪代的旧书,可都补得赢喽。我们这些人啊,一年也盼中秋,不求分月饼吃螃蟹,就盼橡碗熟呢。

我听了恍然大悟,说,原来是为了修书啊,那咱们赶快捡吧。

老董到底把那块蓝绢染出来了。据说送去做光谱检测,色温、光泽度与成分配比率,和古书的原书皮相似度接近百分之九十。也就是说,基本完美地将雍正年间的官刻品复制了出来。

因为本地一家媒体的报道,老董成了修书界的英雄。图书馆要给老董转正,请他参与主持修复文澜阁《四库全书》的工作。老董摇摇头,说,不了,还是原来那样吧,挺好。

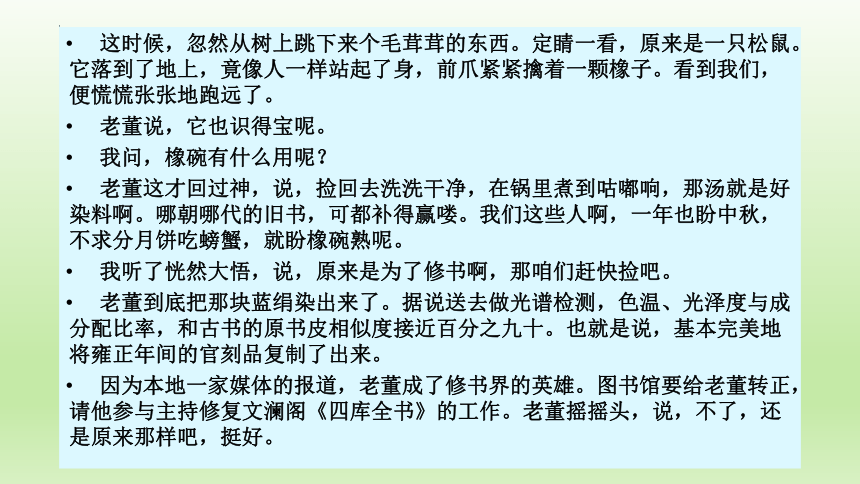

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小龙与“我”父亲毛羽的电话,既介绍了本文故事发生的起因,表现了书匠老董的性格,也为情节的发展做了铺垫。

B.“老董穿了一件卡其布的工作服,肩膀上挎了个军挎”,“踩着一辆二八型的自行车”,是老董生活现状、职业习惯的表现。

C.小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,渲染了此处的生机与野趣,烘托了老董的童心与快乐。

D.“仪器做了电子配比都没辙”,老董却用传统工艺修复了稀见典籍,说明在科技发达的今天,传统技艺仍有用武之地。

答案:C

解析:本题考查对小说思想内容与艺术特色的分析和鉴赏能力。C项,“烘托了老董的童心与快乐”错。文章说小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,既渲染了此处的生机与野趣,也是为了说明老董也如小松鼠一样视橡子(橡碗)为宝物,没有借此烘托“老董的童心与快乐”。故选C。

2.本文画线部分表达了老董怎样的心情?请结合本文简要分析。

思路:①认真审题。注意题干的关键信息——“画线部分”和“老董的心情”。②梳理文本,确定答题点。从老董的言语中,我们可以得知老董刚到南京的时候,老师傅们就带着他到过这里,如今老董再次见到这里的橡树,也势必会回想起当年那个初来乍到的自己,面对自己职业的起点,老董心里充满了对旧时光的感慨。橡树依然是三十年前的那些橡树,“这是寿数长的树啊”,而老馆长却已经不在世上了,“他说这个话,已经是三十年前了”,此刻老董内心有一种岁月如梭、世事沧桑的生命感悟。老董带着老馆长的后人重游旧地,指给“我”当年爷爷作画的地方,并且还清晰地记得爷爷当时说过的话。老董表情肃穆,抬起头喃喃自语。这一系列的动作、神态描写反映出老董对老馆长深切的思念之情。③规范回答。组织答案时注意运用体现心情的词语。

答案:①多年后面对自己职业起点时的人生感慨;②带老馆长后人重游旧地时对老前辈的深切怀念;③对岁月如梭、世事沧桑的生命感悟。

3.老董的匠人精神主要体现在哪些方面?请结合本文简要分析。

思路:①认真审题。注意题干中的关键信息“匠人精神”。②梳理文本,确定答题点。根据原文可知,稀见典籍《论语》的书皮被烧毁了一多半,省外的专家都主张将整页书皮换掉,而老董非常倔强,坚决反对,甚至和权威叫板,还立了军令状,可见他对行业规矩、原则的坚持;从“父亲”与老董的对话中可推知,老董曾因为自己的坚持与夏主任结下梁子,现在为了修复古书,即使再次失去工作,他也认为值得,反映出他对修书工作的敬畏与热爱,对职业操守的坚守;蓝染得并不顺利,老董把家里的沙发套和桌布、窗帘都拿去当了试验品,还去了偏远的橡树林,可见其勇于尝试、精益求精、迎难而上的精神。③规范回答。组织答案时注意用先总后分的格式。

答案:①坚持行业规矩。不忘“不遇良工,宁存故物”的古训,为此甚至跟权威叫板。②恪守职业操守,敬畏、热爱自己的职业。为了一本书,即使再次失去工作,也认为“值得”。③修书精益求精。为染蓝绢不断试验,最终完成修复任务。

(一)叙述人称和叙述视角

1.第一人称(有限视角)。第一人称只能局限于叙述者的所见所闻,因为会受到一定的叙述限制故又称为“有限视角”,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

2.第二人称。第二人称拉近了叙述者与人物之间的距离,增强了文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

3.第三人称(全知视角)。第三人称不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由。它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者;还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事。。

二、小说情节叙述手法

【说明】

高考选文常见的叙述人称是第一人称和第三人称,因为这两种叙述人称各有长短,为了发挥各自的优势,文章常常交叉采用两种不同的叙述人称。

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。

采用人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

(二)叙述方式

1.顺叙。

按照时间(空间)的先后顺序来写(情节发展脉络分明,层次清晰)。

2.倒叙。

不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去(制造悬念,引人入胜)

3.插叙。

在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达

(1)对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实

(2)衬托中心人物,丰富情节,深化文章主题

4.补叙。

也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些补充的交代,补充另一件与之有关的事,使事件的整个过程更加清晰完。

(1)对上文的内容做补充交代,有助于更好地表达主题。

(2)使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。

5平叙。

就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件的“花开两朵,各表一枝”的形式。

(1)将头绪纷繁、错综复杂的事写得眉目清楚、有条不紊。

(2)拓展作品容量。

1.悬念。指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种写作技巧。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜。

2.抑扬。指对写作对象或欲扬先抑,或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

3.照应。又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

4.伏笔。指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先做的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后更呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

三、小说情节结构手法

5.对比。把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

6.衬托。指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

7.铺垫。也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而以另外的人物或事物进行基础性描写。运用铺垫手法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

8.突转。在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

9.线索。线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。线索一般有单线和双线两种。寻找线索的途径有小说标题、小说中的关键词(体现“人物出场、时空变化、事件演变”的词语等)

(1)小说线索安排的作用

可使小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题

(2)小说的明线与暗线

明线:就是由人物活动或事件发展直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事比较集中突出

暗线:就是由未直接描述的人物活动或事件间接呈现出来的线索。暗线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出

【教材链接】

(1)《装在套子里的人》一文采用了怎样的叙述手法?有什么好处(从叙述手法角度设题)

答案:采用了倒叙的手法,先写别里科夫的死亡,然后叙述其故事,这样写能制造悬念,引人入胜

分析:本题考查情节手法,属于情节叙述手法类题目。解答本题,要先指出所用叙述手法,然后分析这种手法的作用

(2)《边城》一文在情节安排上很有特点,请作简要分析(从结构手法角度设题)

答案:①第三章写端午节的风俗活动,为翠翠回忆两年前的端午节埋下伏笔;②第四章具体追述了两年前第一个端午节,翠翠在河边看龙舟,巧遇二老傩送时的情形;③第五章照应第四章,补叙上一年端午节翠翠和外祖父看竞渡时巧遇大老天保的情景,进一步交代了二老的消息;④第六章回到现在,写爷爷和翠翠的对话,照应了第四、五章。可见,这篇课文在情节上跌宕起伏,前设伏笔,后置照应,衔接自然,连贯流畅。时间的回环往复衔接得天衣无缝,情节铺设更是跌宕起伏,引人入胜

分析:本题考查情节手法,属于情节结构手法类题目。解答本题,可以先梳理情节结构,指出情节之间的关系,然后归纳总结

四、情节手法题规范答题“3步骤”

阅读下面的文字,回答文后问题。

雪 [苏]康斯坦丁·帕乌斯托夫斯基

彼得洛芙娜搬来一个月后,波塔波夫老人就去世了。这座房子里就剩下彼得洛芙娜和她的女儿瓦丽娅。

这座只有三个房间的小屋坐落在山上,小屋后面是一座凋零的花园。

离婚后的彼得洛芙娜离开莫斯科以后,在很长一段时间里都不习惯这座空旷的小城。可是回莫斯科已经不可能了。她在这座小城的军医院找了事做,受伤的心也就暂时安定下来了。

渐渐地,她有点喜欢上这座小城了,喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪。她渐渐习惯了小屋里摆放着的那架走了调的钢琴,习惯了挂在墙上的那些业已发黄的照片。

她知道老人有一个儿子,如今正在黑海舰队上服役。桌上有一张他的照片。有时,她会拿起他的照片,端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢?是什么时候的事呢?

水兵那双安详的眼睛仿佛在问:“喂,怎么样?难道您真的想不起来,我们是在哪里相会的吗?”

冬天到来之后,陆续有写给波塔波夫老头的信寄来。彼得洛芙娜把这些信都叠放在书桌上。有一天夜里,她醒了过来。窗外的白雪发出昏暗的光亮。她点燃桌上的蜡烛,小心地抽出一封信,拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来。

“亲爱的老爷子,”她念道,“我从战场上下来已经在医院里躺了一个月了。伤不是很重。总的来说,伤快要养好啦。”

“爸爸,我常常想起你,”她接着念下去,“我也常常想起我们家这座小屋,但这些离我似乎都非常遥远。我只要一闭上眼睛,立刻就会看到:我好像正在推开小门,走进花园。这是在冬天,白雪皑皑,可是通向那座旧亭子的小径被清扫得干干净净,钢琴当然已经修好啦,你把那些螺旋状的蜡烛插在了烛台上。钢琴上摆着的还是那些曲谱:《黑桃皇后》序曲和抒情曲《为了遥远的祖国的海岸……》。门上的铃还响吗?我走的时候还是没来得及把这修好。我难道还能再见到这一切吗?我明白,我在保卫的不仅是整个国家,也在保卫这个国家里的每一个角落,包括我们家的花园小屋。”

“我出院后,会有一个很短的时间回家探亲。我还不能确定。不过最好别等。”

她思忖,或许就在这两天内,这个陌生人就会从前线回来。

一大早,彼得洛芙娜就吩咐瓦丽娅拿起木铲去清理通向山坡上那座亭子的小径。这座亭子已经非常破旧了。彼得洛芙娜修理好了门铃,她按了按门铃,门铃响了起来,声音很大。她显得格外精神,面色绯红,说话嗓门特别大。她从城里请来了一位老技师,他修好了钢琴,说这的确是一架好钢琴。

老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都充满了音乐声。

还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站长建议中尉就别回家去了。

中尉沉默了一会儿,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。

穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。

“怎么会是这样?”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。

不知是谁小心翼翼地拍了拍波塔波夫的肩膀。他回过头去。在他身后站着一位年轻的女人。“进屋吧,别在这站着。”女人轻轻说。波塔波夫一言不发。女人拽着他的袖口,沿着打扫干净的小径走向小木屋。快到台阶的时候,波塔波夫停了下来,感到喉咙里一阵痉挛,几乎喘不上气来。女人还是那样轻柔地说道:“没关系。请您别拘束。很快就会过去的。”

他进了屋子。整个晚上,波塔波夫都无法消除一种奇怪的幻觉,仿佛他处在一种飘然的、影影绰绰的,但却十分真实可靠的梦境中。钢琴、蜡烛……屋子里的一切都如他当初想看见的一样。

彼得洛芙娜坐到钢琴前,小心翼翼地弹奏了几曲,转过身,对波塔波夫说:

“我觉得我好像在哪儿见过您。”

“也许吧,”波塔波夫答道,“不过,想不起来啦。”

几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信。

“我当然记得我们是在哪里相逢的,”波塔波夫写道,“可是我不想在家里对您说。您还记得1927年在利瓦季亚吗?在一条小道上,我只看了您一眼,您的倩影就永远刻在了我脑海里。当我看着您的背影远逝,我就知道,您是会让我的一生发生改变的人。可我当时不知为什么就是没有追上去。在这条小道上,我只看了您一眼,就永远失去了您。不过,生活看来对我还是很宽厚的,让我又遇上了您。如果能有一个美满的结局,如果您需要我的生命,那它当然是属于您的。”

彼得洛芙娜放下手中的信,两眼朦胧地望着窗外那白雪皑皑的花园,低声说道:

“天呐,我从来没有去过利瓦季亚!从来没有!可是,现在这还有什么意义吗?该不该让他知道这一点呢?或者干脆欺骗一下我自己吧!”

她捂住自己的双眼,笑了起来。

作者用了哪些手法使小说结构紧凑?

【分析】

审题干 题干中“哪些手法使小说结构紧凑”的“结构”可理解为情节,所以此题可变式为对情节手法的考查

审文本 情节结构手法(照应、勾连) 开篇“她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢”结尾“您还记得1927年在利瓦季亚吗……” 悬念开篇,首尾呼应

题目“雪”,开篇“喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪”,中间“树枝上有雪花簌簌飘落……”,结尾“两眼朦胧地望着窗外那白雪皑皑的花园” “雪”贯串全文,前后勾连,使情节紧凑

开篇“陆续有写给波塔波夫老头的信寄来”“拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来”,结尾“几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信” 利用书信加快叙述节奏

【答题】

①情节前后照应。小说开头以悬念的方式提到女主人公觉得和对方似曾相识,结尾进行呼应。

②利用书信来加快小说的叙述节奏。通过书信,将男女主人公的心灵迅速拉近。

③利用景物进行前后勾连。雪、钢琴、蜡烛等景物反复出现并前后勾连、照应。

④场景相对集中。通过压缩空间的方式,将场景集中到波塔波夫老人的花园和小屋。

情节叙述手法(第三人称) 叙述人称为第三人称,全知视角;同时,作者将不同时间发生的事情集中在相同的地点——波塔波夫老人的花园和小屋 压缩空间,场景集中

小说阅读:

情节手法

阅读下面的文字,完成下列问题。

书匠(节选) 葛亮

秋天的时候,我父亲接到了小龙的电话。

小龙说,毛羽,这个老董,差点没把我气死。

父亲问他怎么回事。

他说,馆里昨天开了一个古籍修复的研讨会,请了许多业界有声望的学者。我好心让老董列席,他竟然和那些权威叫起板来。说起来,还是因为馆里来了本清雍正国子监刊本《论语》,很稀见。可是书皮烧毁了一多半,给修复带来很大难度。省外的专家,都主张将整页书皮换掉。没承想老董跟人家轴上了,说什么“不遇良工,宁存故物”,弄得几个专家都下不了台。其中一个,当时就站起身要走,说,我倒要看看,到哪里找这么个“良工”。老董也站起来,说,好,给我一个月,我把这书皮补上。不然,我就从馆里走人,永远离开修书行。你说说看,仪器做了电子配比都没辙,你一个肉眼凡胎,却要跟自己过不去,还立了军令状。毛羽,再想保他,我怕是有心无力了。

一、真题引领

父亲找到老董,说,董哥,你怎么应承我的?

老董不说话,闷着头,不吱声。

父亲说,你回头想想,当年你和夏主任那梁子,是怎么结下的。你能回来不容易,为了一本书,值得吗?

老董将手中那把乌黑发亮的竹起子,用一块绒布擦了擦,说,值得。

后来,父亲托了丝绸研究所的朋友,在库房里搜寻,找到了一块绢。这块绢的质地和经纬,都很接近内府绢。但可惜的是,绢是米色的。

老董摸一摸说,毛羽,你是帮了我大忙。剩下的交给我。我把这蓝绢染出来。

父亲说,谈何容易,这染蓝的工艺已经失传了。

老董笑笑,凡蓝五种,皆可为靛。《天工开物》里写着呢,无非“菘、蓼、马、吴、苋”。这造靛的老法子,是师父教会的。我总能将它试出来。

此后很久,没见着老董,听说这蓝染得并不顺利。老董家里,沙发套和桌布、窗帘,都变成了靛蓝色。这是让老董拿去当了试验品。

中秋后,我照旧去老董家练书法。父亲拎了一笼螃蟹给他家。老董说,毛羽,今天放个假。我带孩子出去玩玩。

老董穿了一件卡其布的工作服,肩膀上挎了个军挎。父亲笑笑,也没有多问,只是让我听伯伯的话。

老董就踩着一辆二八型的自行车,带着我,穿过了整个校园。老董踩得不快不慢,中间经过了夫子庙,停下来,给我买了一串糖葫芦。我问老董,伯伯,我们去哪里啊?

老董说,咱们看秋去。

也不知骑了多久,我们在东郊一处颓败的城墙处停住了。

这里是我所不熟悉的南京。萧瑟、空阔,人烟稀少,但是似乎充满了野趣。沿着水塘,生着许多高大的树。枝叶生长蔓延,彼此相接,树冠于是像伞一样张开来。我问,这是什么树?

老董抬着头,也静静地看着,说,橡树。

老董说,这么多年了。这是寿数长的树啊。

老董说,我刚刚到南京的时候,老师傅们就带我到这里来。后来,我每年都来,有时候自己来,有时和人结伴。有一次,我和你爷爷一起来。

你爷爷那次带了画架,就支在那里。老董抬起胳膊,指了指一个地方。那里是一人高的芦苇丛,在微风中摇荡。

你爷爷说,这是个好地方,有难得的风景啊。

他说这个话,已经是三十年前了。

老董的目光,渐渐变得肃穆。他抬起头,喃喃说,老馆长,我带您的后人来了。

我问,伯伯,我们来做什么呢?

老董俯下身,从地上捡起一个东西,放在我手里。那东西浑身毛刺刺的,像个海胆。老董说,收橡碗啊。

我问,橡碗是什么呢?

老董用大拇指,在手里揉捏一下,说,你瞧,橡树结的橡子,熟透了,就掉到地上,壳也爆开了,这壳子就是橡碗。

这时候,忽然从树上跳下来个毛茸茸的东西。定睛一看,原来是一只松鼠。它落到了地上,竟像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子。看到我们,便慌慌张张地跑远了。

老董说,它也识得宝呢。

我问,橡碗有什么用呢?

老董这才回过神,说,捡回去洗洗干净,在锅里煮到咕嘟响,那汤就是好染料啊。哪朝哪代的旧书,可都补得赢喽。我们这些人啊,一年也盼中秋,不求分月饼吃螃蟹,就盼橡碗熟呢。

我听了恍然大悟,说,原来是为了修书啊,那咱们赶快捡吧。

老董到底把那块蓝绢染出来了。据说送去做光谱检测,色温、光泽度与成分配比率,和古书的原书皮相似度接近百分之九十。也就是说,基本完美地将雍正年间的官刻品复制了出来。

因为本地一家媒体的报道,老董成了修书界的英雄。图书馆要给老董转正,请他参与主持修复文澜阁《四库全书》的工作。老董摇摇头,说,不了,还是原来那样吧,挺好。

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小龙与“我”父亲毛羽的电话,既介绍了本文故事发生的起因,表现了书匠老董的性格,也为情节的发展做了铺垫。

B.“老董穿了一件卡其布的工作服,肩膀上挎了个军挎”,“踩着一辆二八型的自行车”,是老董生活现状、职业习惯的表现。

C.小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,渲染了此处的生机与野趣,烘托了老董的童心与快乐。

D.“仪器做了电子配比都没辙”,老董却用传统工艺修复了稀见典籍,说明在科技发达的今天,传统技艺仍有用武之地。

答案:C

解析:本题考查对小说思想内容与艺术特色的分析和鉴赏能力。C项,“烘托了老董的童心与快乐”错。文章说小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,既渲染了此处的生机与野趣,也是为了说明老董也如小松鼠一样视橡子(橡碗)为宝物,没有借此烘托“老董的童心与快乐”。故选C。

2.本文画线部分表达了老董怎样的心情?请结合本文简要分析。

思路:①认真审题。注意题干的关键信息——“画线部分”和“老董的心情”。②梳理文本,确定答题点。从老董的言语中,我们可以得知老董刚到南京的时候,老师傅们就带着他到过这里,如今老董再次见到这里的橡树,也势必会回想起当年那个初来乍到的自己,面对自己职业的起点,老董心里充满了对旧时光的感慨。橡树依然是三十年前的那些橡树,“这是寿数长的树啊”,而老馆长却已经不在世上了,“他说这个话,已经是三十年前了”,此刻老董内心有一种岁月如梭、世事沧桑的生命感悟。老董带着老馆长的后人重游旧地,指给“我”当年爷爷作画的地方,并且还清晰地记得爷爷当时说过的话。老董表情肃穆,抬起头喃喃自语。这一系列的动作、神态描写反映出老董对老馆长深切的思念之情。③规范回答。组织答案时注意运用体现心情的词语。

答案:①多年后面对自己职业起点时的人生感慨;②带老馆长后人重游旧地时对老前辈的深切怀念;③对岁月如梭、世事沧桑的生命感悟。

3.老董的匠人精神主要体现在哪些方面?请结合本文简要分析。

思路:①认真审题。注意题干中的关键信息“匠人精神”。②梳理文本,确定答题点。根据原文可知,稀见典籍《论语》的书皮被烧毁了一多半,省外的专家都主张将整页书皮换掉,而老董非常倔强,坚决反对,甚至和权威叫板,还立了军令状,可见他对行业规矩、原则的坚持;从“父亲”与老董的对话中可推知,老董曾因为自己的坚持与夏主任结下梁子,现在为了修复古书,即使再次失去工作,他也认为值得,反映出他对修书工作的敬畏与热爱,对职业操守的坚守;蓝染得并不顺利,老董把家里的沙发套和桌布、窗帘都拿去当了试验品,还去了偏远的橡树林,可见其勇于尝试、精益求精、迎难而上的精神。③规范回答。组织答案时注意用先总后分的格式。

答案:①坚持行业规矩。不忘“不遇良工,宁存故物”的古训,为此甚至跟权威叫板。②恪守职业操守,敬畏、热爱自己的职业。为了一本书,即使再次失去工作,也认为“值得”。③修书精益求精。为染蓝绢不断试验,最终完成修复任务。

(一)叙述人称和叙述视角

1.第一人称(有限视角)。第一人称只能局限于叙述者的所见所闻,因为会受到一定的叙述限制故又称为“有限视角”,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

2.第二人称。第二人称拉近了叙述者与人物之间的距离,增强了文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

3.第三人称(全知视角)。第三人称不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由。它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者;还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事。。

二、小说情节叙述手法

【说明】

高考选文常见的叙述人称是第一人称和第三人称,因为这两种叙述人称各有长短,为了发挥各自的优势,文章常常交叉采用两种不同的叙述人称。

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。

采用人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

(二)叙述方式

1.顺叙。

按照时间(空间)的先后顺序来写(情节发展脉络分明,层次清晰)。

2.倒叙。

不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去(制造悬念,引人入胜)

3.插叙。

在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达

(1)对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实

(2)衬托中心人物,丰富情节,深化文章主题

4.补叙。

也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些补充的交代,补充另一件与之有关的事,使事件的整个过程更加清晰完。

(1)对上文的内容做补充交代,有助于更好地表达主题。

(2)使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。

5平叙。

就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件的“花开两朵,各表一枝”的形式。

(1)将头绪纷繁、错综复杂的事写得眉目清楚、有条不紊。

(2)拓展作品容量。

1.悬念。指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种写作技巧。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜。

2.抑扬。指对写作对象或欲扬先抑,或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

3.照应。又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

4.伏笔。指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先做的提示或暗示。伏笔用得好,可使全文前后更呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

三、小说情节结构手法

5.对比。把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

6.衬托。指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

7.铺垫。也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而以另外的人物或事物进行基础性描写。运用铺垫手法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

8.突转。在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

9.线索。线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。线索一般有单线和双线两种。寻找线索的途径有小说标题、小说中的关键词(体现“人物出场、时空变化、事件演变”的词语等)

(1)小说线索安排的作用

可使小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题

(2)小说的明线与暗线

明线:就是由人物活动或事件发展直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事比较集中突出

暗线:就是由未直接描述的人物活动或事件间接呈现出来的线索。暗线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出

【教材链接】

(1)《装在套子里的人》一文采用了怎样的叙述手法?有什么好处(从叙述手法角度设题)

答案:采用了倒叙的手法,先写别里科夫的死亡,然后叙述其故事,这样写能制造悬念,引人入胜

分析:本题考查情节手法,属于情节叙述手法类题目。解答本题,要先指出所用叙述手法,然后分析这种手法的作用

(2)《边城》一文在情节安排上很有特点,请作简要分析(从结构手法角度设题)

答案:①第三章写端午节的风俗活动,为翠翠回忆两年前的端午节埋下伏笔;②第四章具体追述了两年前第一个端午节,翠翠在河边看龙舟,巧遇二老傩送时的情形;③第五章照应第四章,补叙上一年端午节翠翠和外祖父看竞渡时巧遇大老天保的情景,进一步交代了二老的消息;④第六章回到现在,写爷爷和翠翠的对话,照应了第四、五章。可见,这篇课文在情节上跌宕起伏,前设伏笔,后置照应,衔接自然,连贯流畅。时间的回环往复衔接得天衣无缝,情节铺设更是跌宕起伏,引人入胜

分析:本题考查情节手法,属于情节结构手法类题目。解答本题,可以先梳理情节结构,指出情节之间的关系,然后归纳总结

四、情节手法题规范答题“3步骤”

阅读下面的文字,回答文后问题。

雪 [苏]康斯坦丁·帕乌斯托夫斯基

彼得洛芙娜搬来一个月后,波塔波夫老人就去世了。这座房子里就剩下彼得洛芙娜和她的女儿瓦丽娅。

这座只有三个房间的小屋坐落在山上,小屋后面是一座凋零的花园。

离婚后的彼得洛芙娜离开莫斯科以后,在很长一段时间里都不习惯这座空旷的小城。可是回莫斯科已经不可能了。她在这座小城的军医院找了事做,受伤的心也就暂时安定下来了。

渐渐地,她有点喜欢上这座小城了,喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪。她渐渐习惯了小屋里摆放着的那架走了调的钢琴,习惯了挂在墙上的那些业已发黄的照片。

她知道老人有一个儿子,如今正在黑海舰队上服役。桌上有一张他的照片。有时,她会拿起他的照片,端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢?是什么时候的事呢?

水兵那双安详的眼睛仿佛在问:“喂,怎么样?难道您真的想不起来,我们是在哪里相会的吗?”

冬天到来之后,陆续有写给波塔波夫老头的信寄来。彼得洛芙娜把这些信都叠放在书桌上。有一天夜里,她醒了过来。窗外的白雪发出昏暗的光亮。她点燃桌上的蜡烛,小心地抽出一封信,拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来。

“亲爱的老爷子,”她念道,“我从战场上下来已经在医院里躺了一个月了。伤不是很重。总的来说,伤快要养好啦。”

“爸爸,我常常想起你,”她接着念下去,“我也常常想起我们家这座小屋,但这些离我似乎都非常遥远。我只要一闭上眼睛,立刻就会看到:我好像正在推开小门,走进花园。这是在冬天,白雪皑皑,可是通向那座旧亭子的小径被清扫得干干净净,钢琴当然已经修好啦,你把那些螺旋状的蜡烛插在了烛台上。钢琴上摆着的还是那些曲谱:《黑桃皇后》序曲和抒情曲《为了遥远的祖国的海岸……》。门上的铃还响吗?我走的时候还是没来得及把这修好。我难道还能再见到这一切吗?我明白,我在保卫的不仅是整个国家,也在保卫这个国家里的每一个角落,包括我们家的花园小屋。”

“我出院后,会有一个很短的时间回家探亲。我还不能确定。不过最好别等。”

她思忖,或许就在这两天内,这个陌生人就会从前线回来。

一大早,彼得洛芙娜就吩咐瓦丽娅拿起木铲去清理通向山坡上那座亭子的小径。这座亭子已经非常破旧了。彼得洛芙娜修理好了门铃,她按了按门铃,门铃响了起来,声音很大。她显得格外精神,面色绯红,说话嗓门特别大。她从城里请来了一位老技师,他修好了钢琴,说这的确是一架好钢琴。

老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都充满了音乐声。

还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站长建议中尉就别回家去了。

中尉沉默了一会儿,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。

穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。

“怎么会是这样?”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。

不知是谁小心翼翼地拍了拍波塔波夫的肩膀。他回过头去。在他身后站着一位年轻的女人。“进屋吧,别在这站着。”女人轻轻说。波塔波夫一言不发。女人拽着他的袖口,沿着打扫干净的小径走向小木屋。快到台阶的时候,波塔波夫停了下来,感到喉咙里一阵痉挛,几乎喘不上气来。女人还是那样轻柔地说道:“没关系。请您别拘束。很快就会过去的。”

他进了屋子。整个晚上,波塔波夫都无法消除一种奇怪的幻觉,仿佛他处在一种飘然的、影影绰绰的,但却十分真实可靠的梦境中。钢琴、蜡烛……屋子里的一切都如他当初想看见的一样。

彼得洛芙娜坐到钢琴前,小心翼翼地弹奏了几曲,转过身,对波塔波夫说:

“我觉得我好像在哪儿见过您。”

“也许吧,”波塔波夫答道,“不过,想不起来啦。”

几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信。

“我当然记得我们是在哪里相逢的,”波塔波夫写道,“可是我不想在家里对您说。您还记得1927年在利瓦季亚吗?在一条小道上,我只看了您一眼,您的倩影就永远刻在了我脑海里。当我看着您的背影远逝,我就知道,您是会让我的一生发生改变的人。可我当时不知为什么就是没有追上去。在这条小道上,我只看了您一眼,就永远失去了您。不过,生活看来对我还是很宽厚的,让我又遇上了您。如果能有一个美满的结局,如果您需要我的生命,那它当然是属于您的。”

彼得洛芙娜放下手中的信,两眼朦胧地望着窗外那白雪皑皑的花园,低声说道:

“天呐,我从来没有去过利瓦季亚!从来没有!可是,现在这还有什么意义吗?该不该让他知道这一点呢?或者干脆欺骗一下我自己吧!”

她捂住自己的双眼,笑了起来。

作者用了哪些手法使小说结构紧凑?

【分析】

审题干 题干中“哪些手法使小说结构紧凑”的“结构”可理解为情节,所以此题可变式为对情节手法的考查

审文本 情节结构手法(照应、勾连) 开篇“她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢”结尾“您还记得1927年在利瓦季亚吗……” 悬念开篇,首尾呼应

题目“雪”,开篇“喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪”,中间“树枝上有雪花簌簌飘落……”,结尾“两眼朦胧地望着窗外那白雪皑皑的花园” “雪”贯串全文,前后勾连,使情节紧凑

开篇“陆续有写给波塔波夫老头的信寄来”“拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来”,结尾“几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信” 利用书信加快叙述节奏

【答题】

①情节前后照应。小说开头以悬念的方式提到女主人公觉得和对方似曾相识,结尾进行呼应。

②利用书信来加快小说的叙述节奏。通过书信,将男女主人公的心灵迅速拉近。

③利用景物进行前后勾连。雪、钢琴、蜡烛等景物反复出现并前后勾连、照应。

④场景相对集中。通过压缩空间的方式,将场景集中到波塔波夫老人的花园和小屋。

情节叙述手法(第三人称) 叙述人称为第三人称,全知视角;同时,作者将不同时间发生的事情集中在相同的地点——波塔波夫老人的花园和小屋 压缩空间,场景集中