视界与境界——历史教师的发展与教学的创意 课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 视界与境界——历史教师的发展与教学的创意 课件(51张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-10 07:31:12 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

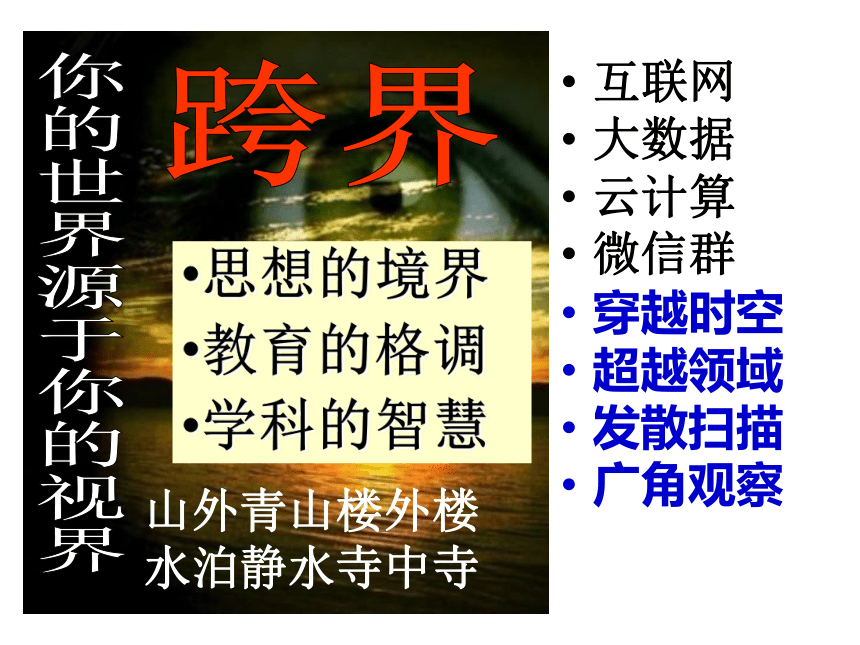

互联网

大数据

云计算

微信群

穿越时空

超越领域

发散扫描

广角观察

山外青山楼外楼

水泊静水寺中寺

思想的境界

教育的格调

学科的智慧

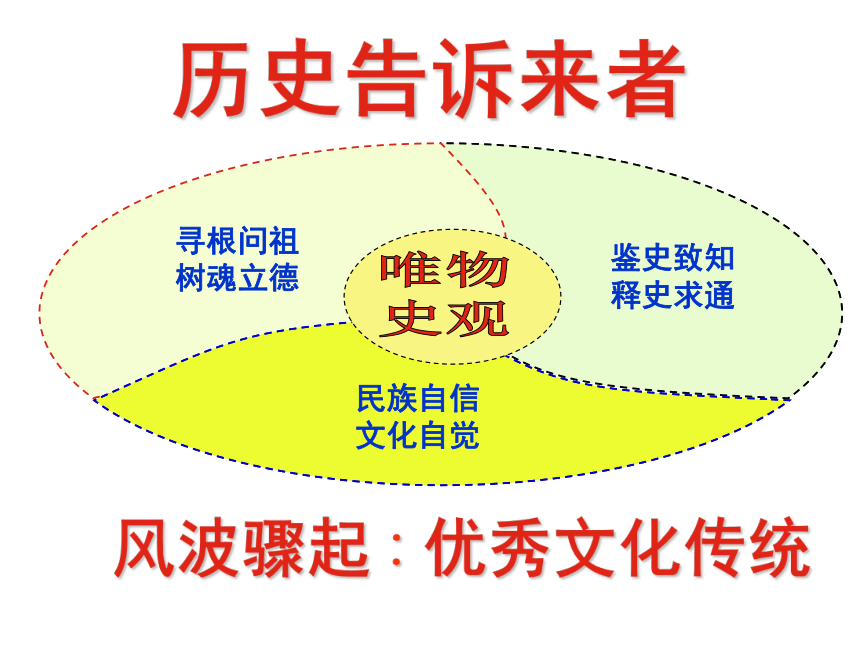

历史告诉来者

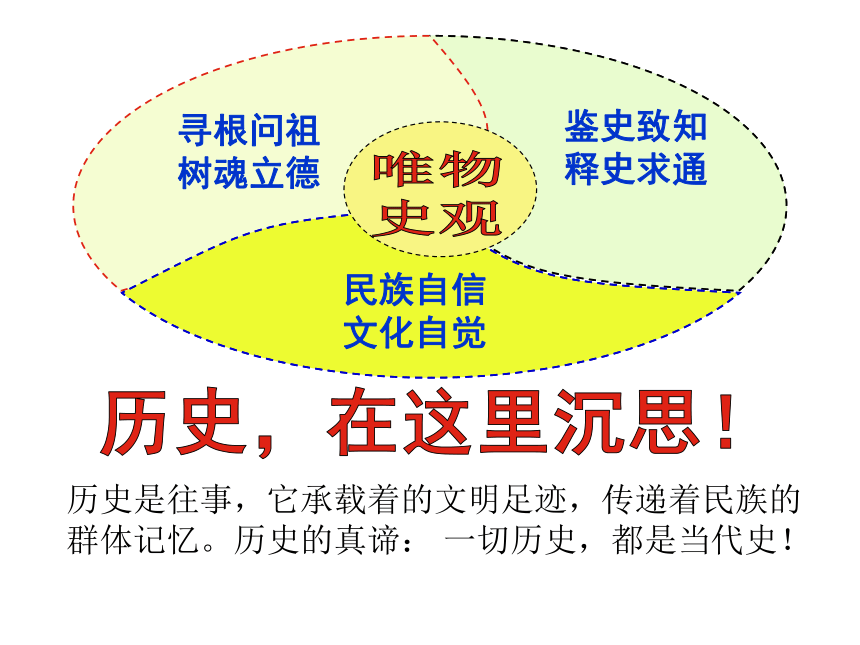

寻根问祖

树魂立德

鉴史致知

释史求通

民族自信

文化自觉

风波骤起︰优秀文化传统

历史是往事,它承载着的文明足迹,传递着民族的群体记忆。历史的真谛: 一切历史,都是当代史!

寻根问祖

树魂立德

鉴史致知

释史求通

民族自信

文化自觉

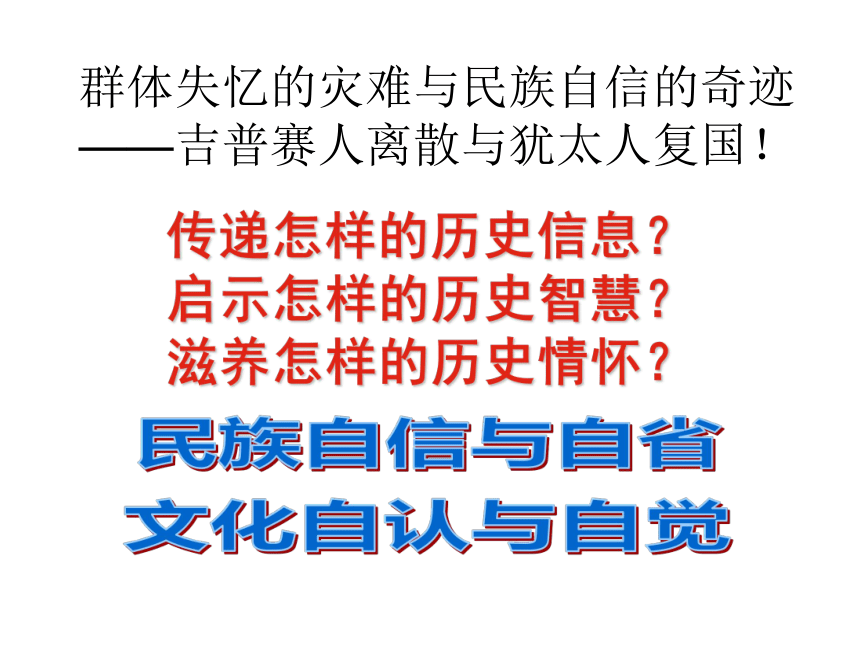

群体失忆的灾难与民族自信的奇迹

——吉普赛人离散与犹太人复国!

传递怎样的历史信息? 启示怎样的历史智慧? 滋养怎样的历史情怀?

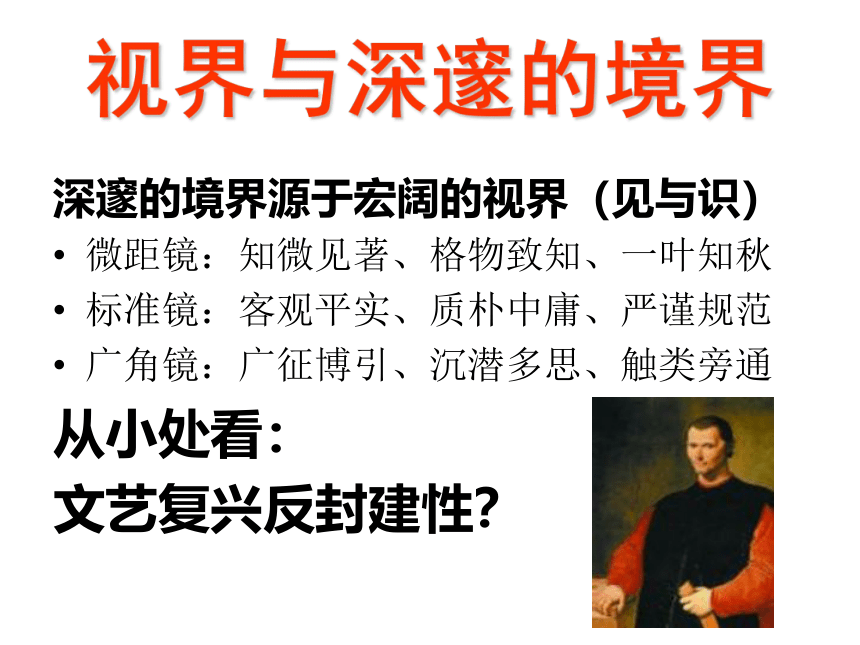

视界与深邃的境界

深邃的境界源于宏阔的视界(见与识)

微距镜:知微见著、格物致知、一叶知秋

标准镜:客观平实、质朴中庸、严谨规范

广角镜:广征博引、沉潜多思、触类旁通

从小处看:

文艺复兴反封建性?

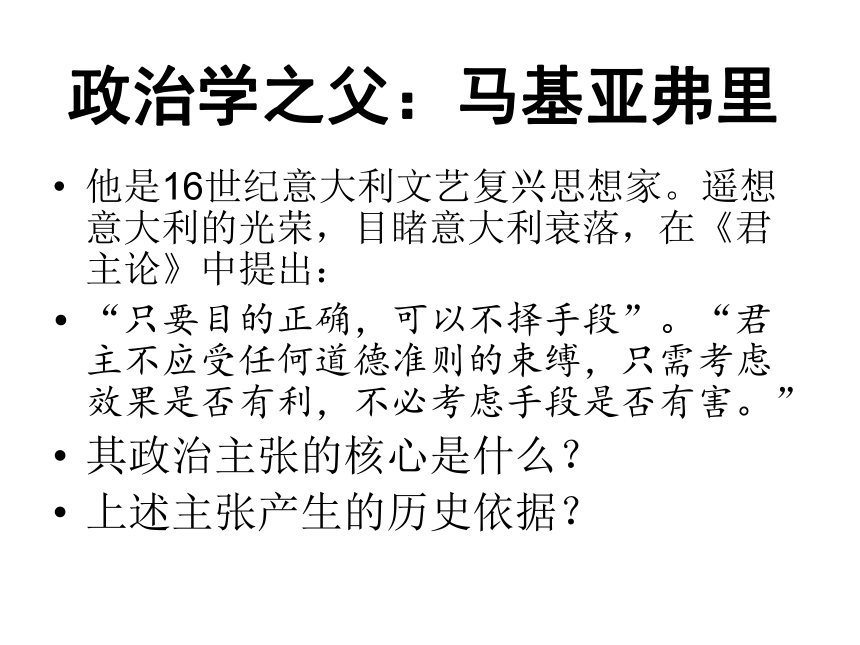

政治学之父:马基亚弗里

他是16世纪意大利文艺复兴思想家。遥想意大利的光荣,目睹意大利衰落,在《君主论》中提出:

“只要目的正确,可以不择手段”。“君主不应受任何道德准则的束缚,只需考虑效果是否有利,不必考虑手段是否有害。”

其政治主张的核心是什么?

上述主张产生的历史依据?

视界与深邃的境界

从中处看:

西周的地位

隋唐的嬗变

从深处看:

三省六部与科举制度的内部逻辑?

军机处的设置何以强化君主专制?

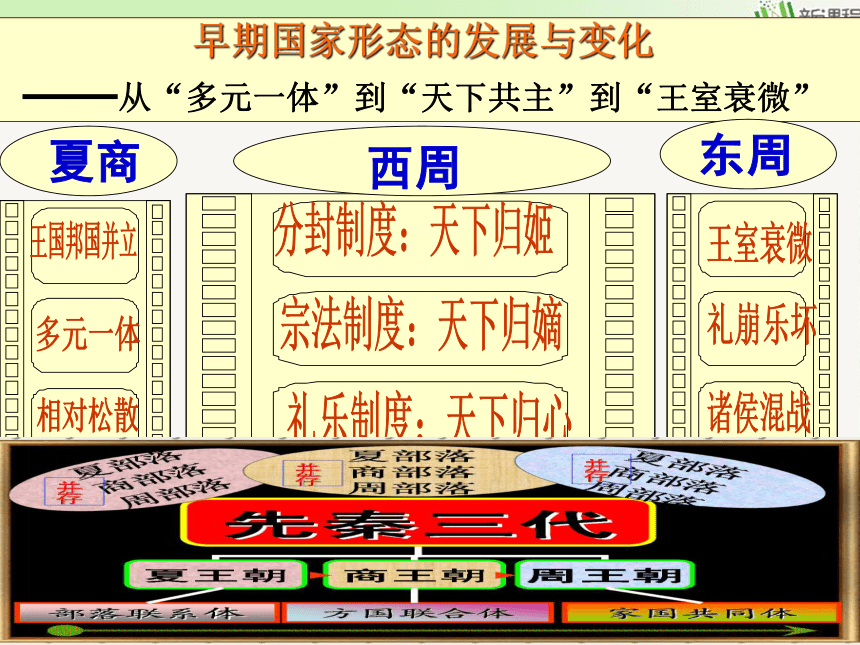

早期国家形态的发展与变化 ——从“多元一体”到“天下共主”到“王室衰微”

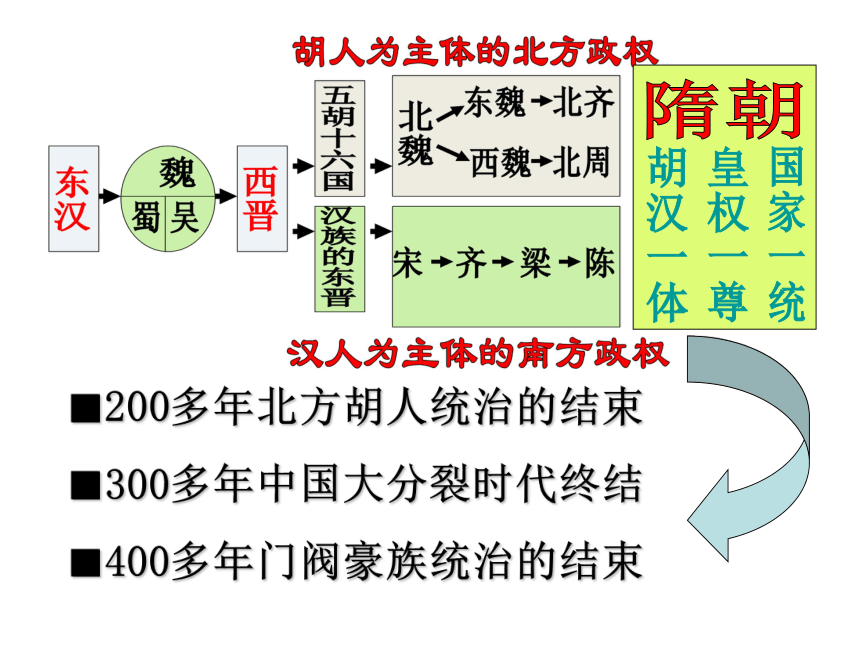

■200多年北方胡人统治的结束

■300多年中国大分裂时代终结

■400多年门阀豪族统治的结束

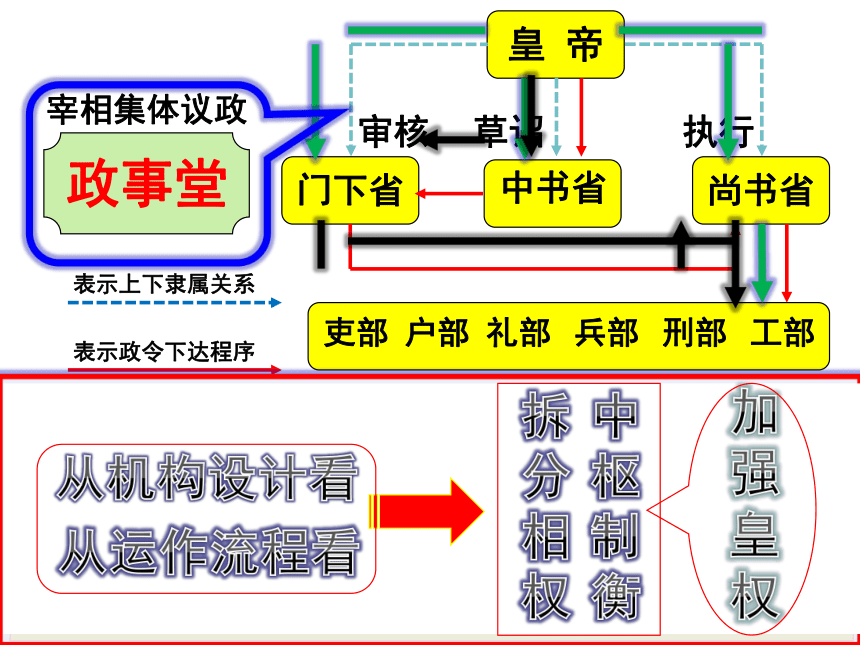

政事堂

宰相集体议政

门下省

尚书省

皇 帝

草诏

执行

审核

表示上下隶属关系

表示政令下达程序

吏部

民部

礼部

兵部

刑部

工部

户部

中书省

凡遇军国大事,照例先由中书省……拟意见……送经皇帝画敕后,再须送门下省,……复审……必得中书、门下两省共同认可,那道敕书才算合法。

帝王的隐痛

康熙16年,辟乾清宫西南角一房间为南书房,用于皇帝与翰林院词臣研讨学问、吟诗作画。

雍正借口西北战事,在寝宫养心殿找了

一间平房,亲信在此商量军国大事。

“皇帝能以个人之力独揽国家一切繁剧军政事务。达到了机构精简、迅捷高校、机密严谨、运转和谐这历史前所未有的境界。中国古代专制主义中央集权政治体制到这时候才可以说达到完备程度。”

——郭成康

军机大臣从皇帝亲信和重臣中调任。“著在军机处学习行走”

——临时值班当差的性质。

跪受笔录

按谕拟诏

皇帝审定

廷寄(地方)

交片(六部)

皇帝朱批

依样胡芦画不难,胡芦变化有千端。

画成依样旧胡芦,要把胡芦仔细看。

依样胡芦画不难,胡芦变化有千端。

画成依样旧胡芦,要把胡芦仔细看。

纵然葫芦变千端,葫芦神韵跃笔尖。

半瓢葫芦抵六部,葫芦半瓢达三江。

俯首铭心听葫芦,神笔妙韵画葫芦。

廷寄交片依葫芦,万端政务效葫芦。

跪受笔录

按谕拟诏

皇帝审定

交片、廷寄

皇帝朱批

历史是故事,是学问,历史教育也是学问。学问的道路看不见尽头。虽不能至,心向往之!

南北战争三次认识的突破

阶级——国家——人本

行者有疆思无涯!

行者是在无尽的“厚积”与“问道”中,思考着前行的。不仅要读万卷书,还要行万里路。视界宽了,才能将路途中沉淀的悟性转化为思想。

我不敢妄称有什么思想,这是完成时态。但是我一直鞭策自己要进行思想,这是永恒的一个未来时态。

视界与超越的境界

超越的境界植根于拓展的视界

冲破牢笼,挣脱束缚

反思传统,超越自我

“必然性”、“规律性”的叩问

强调“必然”的同时,有意无意地将其基点建立在“驯服偶然”的暴力逻辑中。其代价是“偶然”的丰富性被“必然”的单调性所取代,“必然”带上了炫目的光环。其结果是历史被裁剪成了单一乏味的某种既定的逻辑重复表演。

(改革的悖论——托克维维的慧眼)

泛化的“问题意识”及其恶果

运用新理念构筑“问题意识”时,丰富的历史呈现力和思辨力在加剧消褪。

“问题意识”不过是事先设定并给定答案的老师组合成的标识符号,被组合进标准程式。历史的动感和意蕴被这架可怕的机器无情地绞碎、粘贴;再按照“必然规律”排比、归类,最后抽缩成一串串干瘪虚伪的政治教条。

( 虚化、谈话历史和历史意识)

(历史辛亥革命的必然性等等)

狗尾续貂的“形式”与“胡动”

课堂教学中的合作学习,师生互动必须建立在了解历史、围绕中心、聚焦问题的前提之下,互动的要害在于“神动”,也就是激烈的思想活动,而非缺失灵魂的“声动”、“形动”和“群动”。那种没有思维价值、缺乏历史意蕴的课堂“互动”实际上就是“胡动”!

“布道”的残忍与“信道”的悲哀

传统教育最大悲剧之一在于视教材为真理,教师为真理的代言人。于是,在学生的学习过程中往往轻易地渡越本来难以渡越的思维空间。

学生变成了虔诚机械的所谓真理的“朝圣者”,老师变成了匠气十足的所谓真理的“布道人”,教材则变成了至高无上的所谓真理的“古兰经”。

这是对真理内涵的亵渎,是对求索过程的曲解,更是对自主精神和鲜活个性的禁锢。

“过渡开发”导致“教学失真”

历史的特质与学科的特点?

曾经被玷污和践踏的史德!

我注六经,还是六经注我?

有一种教育的创新叫回归!

道可道,非常道!

“道可道,非常道”。历史教学之道本身就在“有道”与“无道”,“此道”与“彼道”之间往复穿行、渐行渐悟的无际思量过程。

历史是老人,而历史教育者却应该只是一个穷究好奇的孩子。对于历史的探求,要有宗教徒的虔诚和献身精神,但却不能有宗教徒的迷狂和偏执。

理念——目标趋向的航标

灵魂——目标统合的纽带

创意——目标愿景的格调

适切——目标达成的基础

视界与创意的境界

1901——1905

1905——1911

知识习得——基础性

方法领悟——思辨性

情感滋养——人文性

“半瓶香油”——潜移默化达成目标

历史折射

两岸关系时序性变化与现状

历史感悟

两岸关系的成因与抽象思维

历史启示

血浓于水的认同与内心震撼

全面—三维 相关—对应

适度—可期 中规—导向

灵魂统摄目标

“灵魂”:史实、史识、史感的交集点。环节、过程、目标的粘合点。教学、教化、教养的着力点。是一节课的“神来之笔”或者“点睛之笔”。

“灵魂”源于历史感知的理性升与和内心体验。是一种高屋建瓴眺望历史的心界,一种洞察秋毫沉思历史的境界,一种另辟蹊径叩问历史的眼界。

灵魂统摄目标

灵魂需要创意

灵魂决定品质

灵魂统摄目标

历史教学

与学习过程中

基本知识

基本技能

思维习惯

思想方法

情感态度

和价值观

在灵魂统摄下,变多种资源为诠释灵魂的有机素材,使历史演绎、教学流程、学习体验在一个主轴或一条主线下得以顺畅流淌,彰显灵魂的过程,实际上就是达成三维目标的过程。

历史教学与学习的过程中

基本知识和基本技能

思维习惯和思想方法

情感态度和价值观

二、灵魂统摄目标

三维目标无痕粘合

灵魂是三维目标浑然一体、有机融合的纽带。

灵魂是预设目标循序渐进、分进合击的令旗。

灵魂是达成目标有的放矢、形散神聚的标靶。

一、创意决定品质

高远的立意

精深的悬想

博大的情怀

历史的感念

现实的回首

创意——游走于历史与现实、教化、生活的科学和艺术的特殊思维活动。

巴黎和会

“贡比涅森林”——硝烟将散去的地方!

“凡尔赛皇宫”——大国博弈的新沙场!

“凡尔赛条约”——和平缔造者的准则!

“凡尔赛体系”——历史只能到此止步!

尽管当年凡尔赛体系没能让人类最终摆脱战争,尽管二十年后的第二次世界大战使得野蛮达到了无极化的程度。但是,当人类再次理性反思战争的时候,人们从威尔逊、从劳合·乔治、从克里孟梭这些巨人身上所汲取的历史教训本身不正是人类的一笔精神财富吗?

作家杰克·伦敦说:“我创作的天堂,就是描写我脚下巴掌大的这块土地。创作需要天赋,它首先是一种境界,一种格调,一种灵魂的搏击和生命的燃烧”。

突破的关键在于创意,创意决定着一节课的品质。

一节辛亥革命的创意

1、辛亥革命的酝酿:暮鼓晨钟——革命党(空怀强国梦、医人到医国、政党与纲领);壮怀激烈——苏报案;大义诀别——与妻书;山雨欲来——初潮涌。

2、辛亥革命的发展:发生——楚望台上的枪声;高涨——大清帝国的坍塌;建国——南京城里的盛典;立法——临时约法的颁布。

3、辛亥革命的启示:主题:走进先烈的精神世界。分为学生交流、播放视屏、教师感言三个环节。

苏报案的引入和创意

老师将章太炎自信言论无罪不肯逃避,坐以待毙;章太炎大义相招晚辈邹容一同入狱这一令人敬仰,肝胆相照,充满侠气的情节描述的淋漓精致。特别是在降到邹容不堪牢狱非人凌虐而冤死狱中,令章太炎终生耿耿,心有不安的悲情时,为学生朗诵了章太炎写给邹容的一首诗:

邹容吾小弟,被髪下瀛洲。

快剪刀除辫,甘牛肉作糇。

英雄一入狱,天地亦悲秋。

临命须掺手,乾坤祗两頭。

为了情感在冲突中升华

“黄花岗七十二烈士”之一的林觉民,福建侯官人。为怀念年仅24岁英勇就义的革命先烈, 1996年人们在他家乡福州仓前公园建造了他的雕像。

后来,塑像倒在一个公厕旁长达两年,被当作一些不愿意付3角钱如厕费人们的小便槽。令人揪心的是,雕像身部有一个大黑洞,里面全是一些乌七八糟的垃圾。塑像静静躺着,目光坚毅地看着前方。

历史的价值在于透过并不如烟的城南旧事,领悟其中的道理。对于孩子们而言,道理是从生动故事中自然生成的朴素明晰的内心感受。

二、灵魂决定个性

一节课一个灵魂!

在一个灵魂统摄下,变多种资源为诠释灵魂的有机素材,使历史演绎、教学流程、学习体验在形散神聚中得以顺畅流淌。

灵魂就是设计思想的主轴和教学活动的主线;灵魂就是对于三为目标有机融通的无形纽带和无痕粘合。

“灵魂”的发掘需要逻辑性与意向性的结合。在教学设计中,固然需要严谨的逻辑,细密的推敲。更需要怀着对于历史的崇尚与敬畏之情,充分地加以意想。

逻辑推论是思维的骨架,它规定历史想象的范围与限度;历史想象如同血肉,在逻辑推论之上形成有表情的外形,使历史意识有传达的载体。这种演绎思维使历史过程中碎片因为认识者的再体验而被联系成连续性的整体 。

美国的独立与建国

美国的理想——自由、民主的追求

美国的历程——独立、建国的实践

这节课的主旨(灵魂)何在?

a firm league

of friendship

the United States

互联网

大数据

云计算

微信群

穿越时空

超越领域

发散扫描

广角观察

山外青山楼外楼

水泊静水寺中寺

思想的境界

教育的格调

学科的智慧

历史告诉来者

寻根问祖

树魂立德

鉴史致知

释史求通

民族自信

文化自觉

风波骤起︰优秀文化传统

历史是往事,它承载着的文明足迹,传递着民族的群体记忆。历史的真谛: 一切历史,都是当代史!

寻根问祖

树魂立德

鉴史致知

释史求通

民族自信

文化自觉

群体失忆的灾难与民族自信的奇迹

——吉普赛人离散与犹太人复国!

传递怎样的历史信息? 启示怎样的历史智慧? 滋养怎样的历史情怀?

视界与深邃的境界

深邃的境界源于宏阔的视界(见与识)

微距镜:知微见著、格物致知、一叶知秋

标准镜:客观平实、质朴中庸、严谨规范

广角镜:广征博引、沉潜多思、触类旁通

从小处看:

文艺复兴反封建性?

政治学之父:马基亚弗里

他是16世纪意大利文艺复兴思想家。遥想意大利的光荣,目睹意大利衰落,在《君主论》中提出:

“只要目的正确,可以不择手段”。“君主不应受任何道德准则的束缚,只需考虑效果是否有利,不必考虑手段是否有害。”

其政治主张的核心是什么?

上述主张产生的历史依据?

视界与深邃的境界

从中处看:

西周的地位

隋唐的嬗变

从深处看:

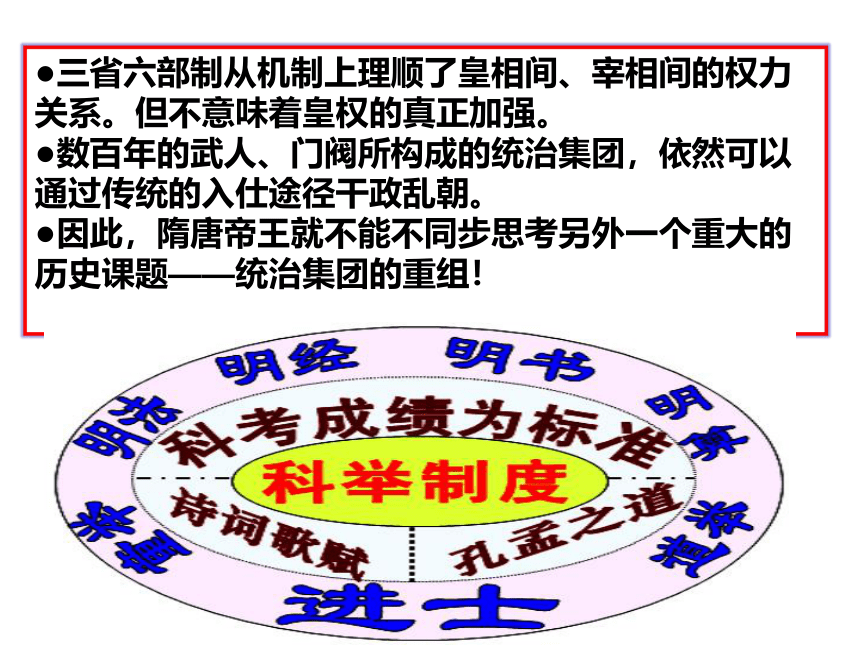

三省六部与科举制度的内部逻辑?

军机处的设置何以强化君主专制?

早期国家形态的发展与变化 ——从“多元一体”到“天下共主”到“王室衰微”

■200多年北方胡人统治的结束

■300多年中国大分裂时代终结

■400多年门阀豪族统治的结束

政事堂

宰相集体议政

门下省

尚书省

皇 帝

草诏

执行

审核

表示上下隶属关系

表示政令下达程序

吏部

民部

礼部

兵部

刑部

工部

户部

中书省

凡遇军国大事,照例先由中书省……拟意见……送经皇帝画敕后,再须送门下省,……复审……必得中书、门下两省共同认可,那道敕书才算合法。

帝王的隐痛

康熙16年,辟乾清宫西南角一房间为南书房,用于皇帝与翰林院词臣研讨学问、吟诗作画。

雍正借口西北战事,在寝宫养心殿找了

一间平房,亲信在此商量军国大事。

“皇帝能以个人之力独揽国家一切繁剧军政事务。达到了机构精简、迅捷高校、机密严谨、运转和谐这历史前所未有的境界。中国古代专制主义中央集权政治体制到这时候才可以说达到完备程度。”

——郭成康

军机大臣从皇帝亲信和重臣中调任。“著在军机处学习行走”

——临时值班当差的性质。

跪受笔录

按谕拟诏

皇帝审定

廷寄(地方)

交片(六部)

皇帝朱批

依样胡芦画不难,胡芦变化有千端。

画成依样旧胡芦,要把胡芦仔细看。

依样胡芦画不难,胡芦变化有千端。

画成依样旧胡芦,要把胡芦仔细看。

纵然葫芦变千端,葫芦神韵跃笔尖。

半瓢葫芦抵六部,葫芦半瓢达三江。

俯首铭心听葫芦,神笔妙韵画葫芦。

廷寄交片依葫芦,万端政务效葫芦。

跪受笔录

按谕拟诏

皇帝审定

交片、廷寄

皇帝朱批

历史是故事,是学问,历史教育也是学问。学问的道路看不见尽头。虽不能至,心向往之!

南北战争三次认识的突破

阶级——国家——人本

行者有疆思无涯!

行者是在无尽的“厚积”与“问道”中,思考着前行的。不仅要读万卷书,还要行万里路。视界宽了,才能将路途中沉淀的悟性转化为思想。

我不敢妄称有什么思想,这是完成时态。但是我一直鞭策自己要进行思想,这是永恒的一个未来时态。

视界与超越的境界

超越的境界植根于拓展的视界

冲破牢笼,挣脱束缚

反思传统,超越自我

“必然性”、“规律性”的叩问

强调“必然”的同时,有意无意地将其基点建立在“驯服偶然”的暴力逻辑中。其代价是“偶然”的丰富性被“必然”的单调性所取代,“必然”带上了炫目的光环。其结果是历史被裁剪成了单一乏味的某种既定的逻辑重复表演。

(改革的悖论——托克维维的慧眼)

泛化的“问题意识”及其恶果

运用新理念构筑“问题意识”时,丰富的历史呈现力和思辨力在加剧消褪。

“问题意识”不过是事先设定并给定答案的老师组合成的标识符号,被组合进标准程式。历史的动感和意蕴被这架可怕的机器无情地绞碎、粘贴;再按照“必然规律”排比、归类,最后抽缩成一串串干瘪虚伪的政治教条。

( 虚化、谈话历史和历史意识)

(历史辛亥革命的必然性等等)

狗尾续貂的“形式”与“胡动”

课堂教学中的合作学习,师生互动必须建立在了解历史、围绕中心、聚焦问题的前提之下,互动的要害在于“神动”,也就是激烈的思想活动,而非缺失灵魂的“声动”、“形动”和“群动”。那种没有思维价值、缺乏历史意蕴的课堂“互动”实际上就是“胡动”!

“布道”的残忍与“信道”的悲哀

传统教育最大悲剧之一在于视教材为真理,教师为真理的代言人。于是,在学生的学习过程中往往轻易地渡越本来难以渡越的思维空间。

学生变成了虔诚机械的所谓真理的“朝圣者”,老师变成了匠气十足的所谓真理的“布道人”,教材则变成了至高无上的所谓真理的“古兰经”。

这是对真理内涵的亵渎,是对求索过程的曲解,更是对自主精神和鲜活个性的禁锢。

“过渡开发”导致“教学失真”

历史的特质与学科的特点?

曾经被玷污和践踏的史德!

我注六经,还是六经注我?

有一种教育的创新叫回归!

道可道,非常道!

“道可道,非常道”。历史教学之道本身就在“有道”与“无道”,“此道”与“彼道”之间往复穿行、渐行渐悟的无际思量过程。

历史是老人,而历史教育者却应该只是一个穷究好奇的孩子。对于历史的探求,要有宗教徒的虔诚和献身精神,但却不能有宗教徒的迷狂和偏执。

理念——目标趋向的航标

灵魂——目标统合的纽带

创意——目标愿景的格调

适切——目标达成的基础

视界与创意的境界

1901——1905

1905——1911

知识习得——基础性

方法领悟——思辨性

情感滋养——人文性

“半瓶香油”——潜移默化达成目标

历史折射

两岸关系时序性变化与现状

历史感悟

两岸关系的成因与抽象思维

历史启示

血浓于水的认同与内心震撼

全面—三维 相关—对应

适度—可期 中规—导向

灵魂统摄目标

“灵魂”:史实、史识、史感的交集点。环节、过程、目标的粘合点。教学、教化、教养的着力点。是一节课的“神来之笔”或者“点睛之笔”。

“灵魂”源于历史感知的理性升与和内心体验。是一种高屋建瓴眺望历史的心界,一种洞察秋毫沉思历史的境界,一种另辟蹊径叩问历史的眼界。

灵魂统摄目标

灵魂需要创意

灵魂决定品质

灵魂统摄目标

历史教学

与学习过程中

基本知识

基本技能

思维习惯

思想方法

情感态度

和价值观

在灵魂统摄下,变多种资源为诠释灵魂的有机素材,使历史演绎、教学流程、学习体验在一个主轴或一条主线下得以顺畅流淌,彰显灵魂的过程,实际上就是达成三维目标的过程。

历史教学与学习的过程中

基本知识和基本技能

思维习惯和思想方法

情感态度和价值观

二、灵魂统摄目标

三维目标无痕粘合

灵魂是三维目标浑然一体、有机融合的纽带。

灵魂是预设目标循序渐进、分进合击的令旗。

灵魂是达成目标有的放矢、形散神聚的标靶。

一、创意决定品质

高远的立意

精深的悬想

博大的情怀

历史的感念

现实的回首

创意——游走于历史与现实、教化、生活的科学和艺术的特殊思维活动。

巴黎和会

“贡比涅森林”——硝烟将散去的地方!

“凡尔赛皇宫”——大国博弈的新沙场!

“凡尔赛条约”——和平缔造者的准则!

“凡尔赛体系”——历史只能到此止步!

尽管当年凡尔赛体系没能让人类最终摆脱战争,尽管二十年后的第二次世界大战使得野蛮达到了无极化的程度。但是,当人类再次理性反思战争的时候,人们从威尔逊、从劳合·乔治、从克里孟梭这些巨人身上所汲取的历史教训本身不正是人类的一笔精神财富吗?

作家杰克·伦敦说:“我创作的天堂,就是描写我脚下巴掌大的这块土地。创作需要天赋,它首先是一种境界,一种格调,一种灵魂的搏击和生命的燃烧”。

突破的关键在于创意,创意决定着一节课的品质。

一节辛亥革命的创意

1、辛亥革命的酝酿:暮鼓晨钟——革命党(空怀强国梦、医人到医国、政党与纲领);壮怀激烈——苏报案;大义诀别——与妻书;山雨欲来——初潮涌。

2、辛亥革命的发展:发生——楚望台上的枪声;高涨——大清帝国的坍塌;建国——南京城里的盛典;立法——临时约法的颁布。

3、辛亥革命的启示:主题:走进先烈的精神世界。分为学生交流、播放视屏、教师感言三个环节。

苏报案的引入和创意

老师将章太炎自信言论无罪不肯逃避,坐以待毙;章太炎大义相招晚辈邹容一同入狱这一令人敬仰,肝胆相照,充满侠气的情节描述的淋漓精致。特别是在降到邹容不堪牢狱非人凌虐而冤死狱中,令章太炎终生耿耿,心有不安的悲情时,为学生朗诵了章太炎写给邹容的一首诗:

邹容吾小弟,被髪下瀛洲。

快剪刀除辫,甘牛肉作糇。

英雄一入狱,天地亦悲秋。

临命须掺手,乾坤祗两頭。

为了情感在冲突中升华

“黄花岗七十二烈士”之一的林觉民,福建侯官人。为怀念年仅24岁英勇就义的革命先烈, 1996年人们在他家乡福州仓前公园建造了他的雕像。

后来,塑像倒在一个公厕旁长达两年,被当作一些不愿意付3角钱如厕费人们的小便槽。令人揪心的是,雕像身部有一个大黑洞,里面全是一些乌七八糟的垃圾。塑像静静躺着,目光坚毅地看着前方。

历史的价值在于透过并不如烟的城南旧事,领悟其中的道理。对于孩子们而言,道理是从生动故事中自然生成的朴素明晰的内心感受。

二、灵魂决定个性

一节课一个灵魂!

在一个灵魂统摄下,变多种资源为诠释灵魂的有机素材,使历史演绎、教学流程、学习体验在形散神聚中得以顺畅流淌。

灵魂就是设计思想的主轴和教学活动的主线;灵魂就是对于三为目标有机融通的无形纽带和无痕粘合。

“灵魂”的发掘需要逻辑性与意向性的结合。在教学设计中,固然需要严谨的逻辑,细密的推敲。更需要怀着对于历史的崇尚与敬畏之情,充分地加以意想。

逻辑推论是思维的骨架,它规定历史想象的范围与限度;历史想象如同血肉,在逻辑推论之上形成有表情的外形,使历史意识有传达的载体。这种演绎思维使历史过程中碎片因为认识者的再体验而被联系成连续性的整体 。

美国的独立与建国

美国的理想——自由、民主的追求

美国的历程——独立、建国的实践

这节课的主旨(灵魂)何在?

a firm league

of friendship

the United States

同课章节目录