2023届高考中华优秀传统文化的内涵与特点 一轮复习课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考中华优秀传统文化的内涵与特点 一轮复习课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 58.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-10 07:51:09 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

——以“中华优秀传统文化

的内涵与特点”为例

明理、求因、评判

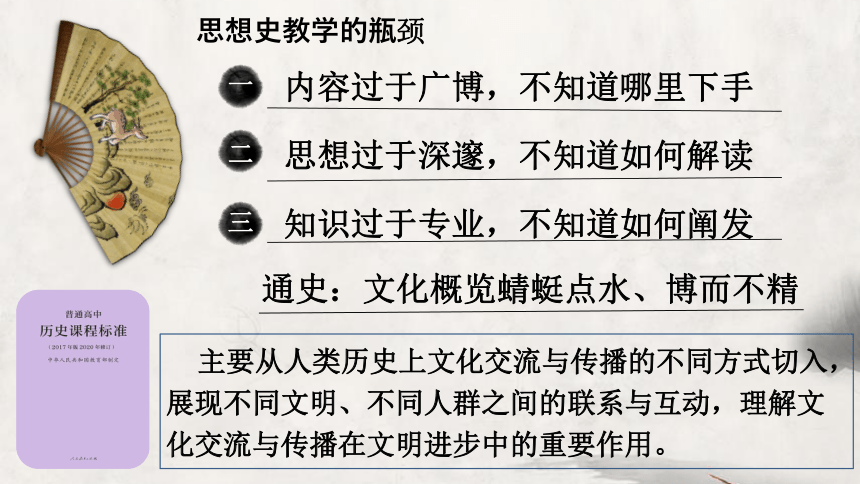

内容过于广博,不知道哪里下手

一

思想过于深邃,不知道如何解读

二

知识过于专业,不知道如何阐发

三

思想史教学的瓶颈

主要从人类历史上文化交流与传播的不同方式切入,展现不同文明、不同人群之间的联系与互动,理解文化交流与传播在文明进步中的重要作用。

通史:文化概览蜻蜓点水、博而不精

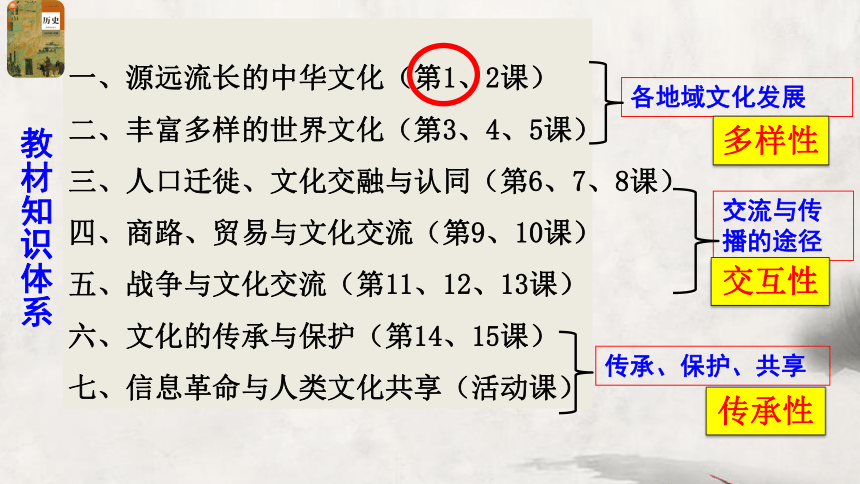

各地域文化发展

多样性

交流与传播的途径

传承、保护、共享

交互性

传承性

教材知识体系

一、源远流长的中华文化(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交融与认同(第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流(第9、10课)

五、战争与文化交流(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护(第14、15课)

七、信息革命与人类文化共享(活动课)

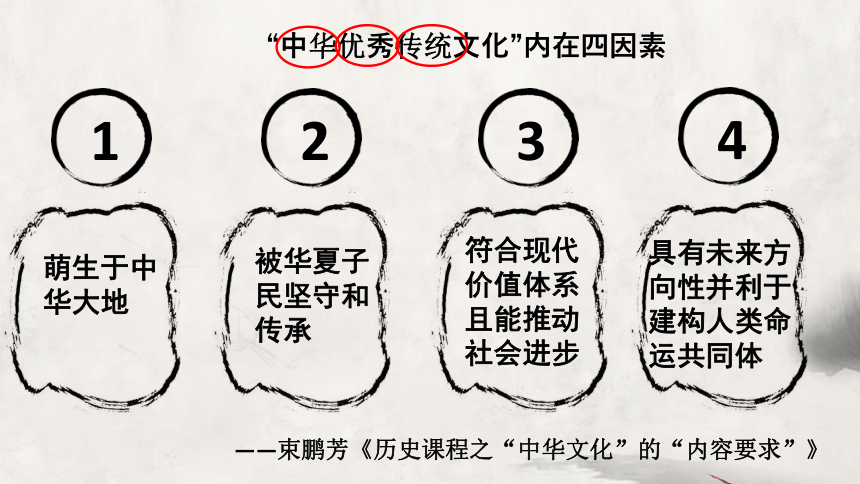

萌生于中华大地

被华夏子民坚守和传承

“中华优秀传统文化”内在四因素

1

2

3

4

具有未来方向性并利于建构人类命运共同体

符合现代价值体系且能推动社会进步

——束鹏芳《历史课程之“中华文化”的“内容要求”》

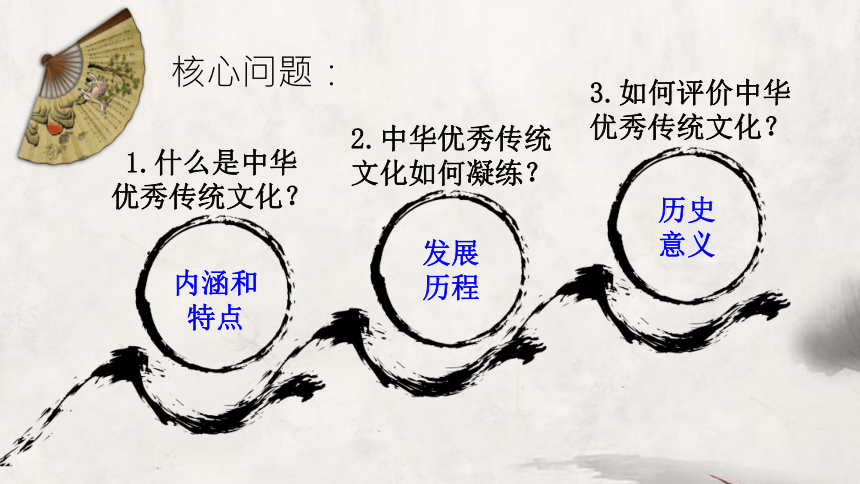

内涵和特点

1.什么是中华优秀传统文化?

发展

历程

2.中华优秀传统文化如何凝练?

历史

意义

3.如何评价中华优秀传统文化?

核心问题:

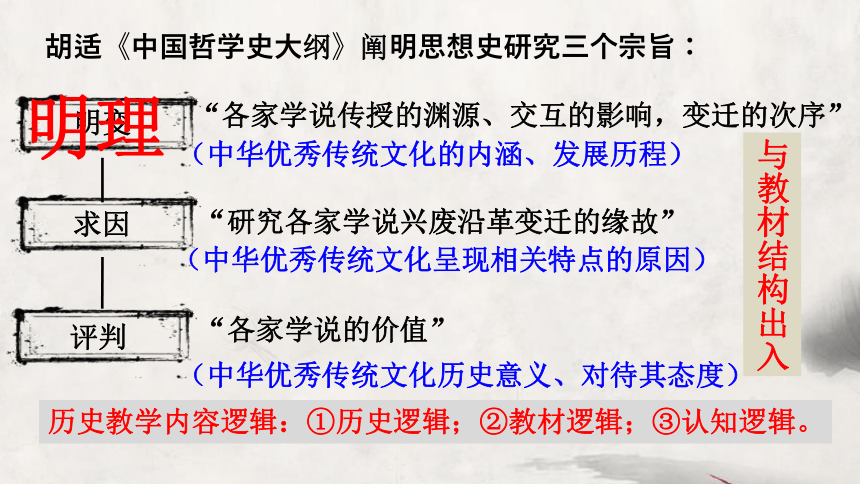

胡适《中国哲学史大纲》阐明思想史研究三个宗旨:

“各家学说传授的渊源、交互的影响,变迁的次序”

“研究各家学说兴废沿革变迁的缘故”

“各家学说的价值”

(中华优秀传统文化的内涵、发展历程)

(中华优秀传统文化呈现相关特点的原因)

(中华优秀传统文化历史意义、对待其态度)

明变

求因

评判

历史教学内容逻辑:①历史逻辑;②教材逻辑;③认知逻辑。

与教材结构出入

明理

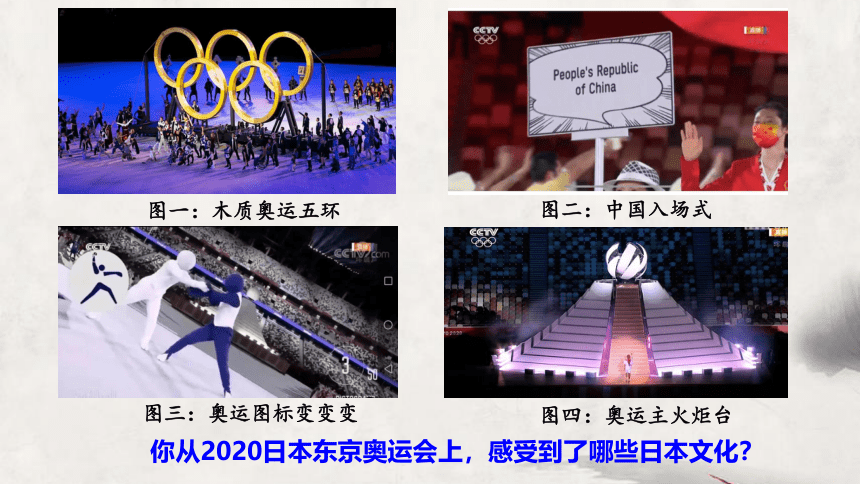

你从2020日本东京奥运会上,感受到了哪些日本文化?

图一:木质奥运五环

图二:中国入场式

图三:奥运图标变变变

图四:奥运主火炬台

舒展画卷,展示文明

图一:_____三千弟子吟诵《论语》

图二:“和”文化

图三:丝绸之路

图四:______下西洋

孔子

郑和

①充满文化自信的礼仪之邦的盛世气象;

②以“和”为贵,和平发展的美好理念;

③不断开拓创新、走向世界的积极姿态;

④……

1.务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣 。 ——《论语.雍也》

2.民为贵,社稷次之,君为轻。 ——《孟子.尽心下》

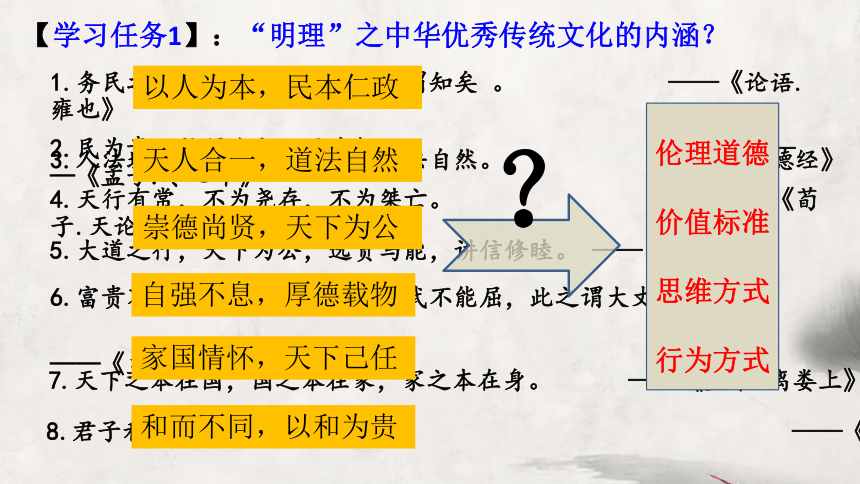

【学习任务1】:“明理”之中华优秀传统文化的内涵?

3.人法地,地法天,天法道,道法自然。 ——《道德经》

4.天行有常,不为尧存,不为桀亡。 ——《荀子.天论》

5.大道之行,天下为公,选贤与能,讲信修睦。 ——《礼记》

6.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

——《孟子.滕文公下》

7.天下之本在国,国之本在家,家之本在身。 ——《孟子.离娄上》

8.君子和不同,小人同而不和。 ——《论语》

以人为本,民本仁政

天人合一,道法自然

崇德尚贤,天下为公

自强不息,厚德载物

家国情怀,天下己任

和而不同,以和为贵

伦理道德

价值标准

思维方式

行为方式

?

【课堂展示1】讲一讲历史上他们的故事?

范仲淹

岳 飞

文天祥

顾炎武

阅读材料,文化认同——顾氏从“亡国之恨”到“心系天下”。

先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐。

靖康耻,犹未雪;

臣子恨,何时灭!

人生自古谁无死,

留取丹青照汗青!

天下兴亡,

匹夫有责。

“文化认同是国家认同的心理与思想基础,是民族凝聚力与国家向心力的精神之源。”

材料一:有亡国,有亡天下,亡国与亡天下奚辨?曰:异姓改号谓之亡国。邪说巫民充塞仁义,而至率兽食人,人相互食,谓之亡天下。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。

——顾炎武《日知录》

阅读材料,文化认同——顾氏从“亡国之恨”到“心系天下”。

(1)顾炎武是怎样区分“亡国”和“亡天下”的?体现了他怎样的情感与价值观?

材料二:文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。若此者有益于天下,有益于将来,多一篇,多一篇之益矣。若夫怪力乱神之事,无稽之言,剿袭之说,谀佞之文,若此者,有损于己,无益于人,多一篇,多一篇之损矣。

——顾炎武《日知录》

(2)顾炎武的治学精神和治学方法是怎样的?对你今后的学习有怎样的启示?

明道救世

务实求真

经世致用

【课堂展示1】讲一讲历史上他们的故事?

你身边有感动的故事吗?他们传承的主要精神是什么?

伟大的思想文化之所以被传承,都有其共性:

爱国主义、为国家强盛、民族自强、

人类社会进步的强烈时代责任感等。

明“理”(知识层面、精神层面)

【学习任务2】:阅读教材P2-4,结合《中外历史纲要》(上)所学知识,梳理中华优秀传统文化的发展历程,概括其时代特征。

时期 代表性文化现象

远古— 夏商周

春秋战国

秦汉

魏晋— 宋元

明清之际

近代以来

①通过对表格内容的填

写、思考,落实主干

知识;

②引导对相关问题和情

境材料思考,促进学

生高阶思维发展。

提供学习支架

(材料、问题、方法)

仰韶文化、良渚文化、青铜文明

【学习任务2】:“明理”之梳理中华优秀传统文化的发展历程?

中华国宝重器—何尊(西周),尊内底铸有铭文12行,122字。

记述成王继承武王遗训,营建东都成周之事。

你认识这两个字吗?

当时的河南洛阳人称自己为“中国人”,当时浙江杭州人也称自己为“中国人”吗?

以新颖的角度向生活中习以为常的观念提出质疑

中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

苏秉琦“满天星斗”说

严文明“重瓣花朵”说

——多元一体

——多元性

——多样性

——本土性

“中华文明多元一体,源远流长,生生不息,展现了自身发展道路的独特魅力。”

【学习任务2】:阅读教材P2-4,结合《中外历史纲要》(上)所学知识,梳理中华优秀传统文化的发展历程,概括其时代特征。

时期 代表性文化现象

远古— 夏商周

春秋战国

秦汉

魏晋— 宋元

明清之际

近代以来

仰韶文化、良渚文化、青铜文明

百家争鸣

儒学正统

儒、佛、道交融、理学形成

陆王心学、反专制、经世致用

向西方学习、马克思主义

时代特征

中华文明的肇兴与奠基

中华文明的形成与繁盛

中华文明的传承与转折

中华文明的衰落与复兴

【学习任务3】绘制并展示儒学发展历程-----春秋至清末

(1)说一说,你为什么这样绘制?

(2)你从图示中看到了哪些信息?

能否结合教材内容作出解释?

(3)你能从儒学发展历程中得到

哪些文化发展的一般规律?

调动知识、运用知识,形成判断并做出合理解释的过程。

【学习任务3】绘制并展示儒学发展历程-----春秋至清末

——包容性

(1)秦朝会陷入低谷?汉朝又会进入一个高潮?

(2)从汉朝到明朝,儒家思想为何基本保持一个相对繁荣发展态势?

(3)从春秋至明清,儒家虽经历起伏,但其主流为什么仍在不断向前发展之中?

——连续性

战国诸子百家部分代表

阴阳家 邹衍(五行创始人)

杂家 吕不韦《吕氏春秋》

兵家 孙膑《孙子兵法》

纵横家 苏秦、张仪《战国策》

小说家 虞初《虞初周说》

医家 扁鹊

魏晋墓砖壁画

北宋“三教合一”

【学习任务4】:“求因”之分析形成中华优秀传统文化特点的原因?

“百家争鸣” 民族融合 兼收并蓄

聚焦p3“思考点”,结合《中外历史纲要》(上)所学,“求因”中华文化源远流长的原因?

(中国)由于很早就凝聚了一个核心,才有不断转变与成长的依托:因能容纳,而成其大;因能调试,而成其久!

——许倬云《说中国》

【学习任务5】:“评判”之理性对待中华优秀传统文化及其历史意义?

材料二:近代以来,……中国人痛定思痛之后,开始了一场前无古人的文化反思,得出的结论是中国的失败很大程度上要归因于中国文化。近代以来的文化变革运动多以否定中国文化为前提,这对于开放学习,特别是向西方学习是有积极意义的,但是长期观察我们便会发现,这种文化变革运动对于中国文化软实力的发挥,也起到了阻碍作用。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

(2)新文化运动如何对待中国传统文化?为什么会采取这一态度?

(3)综合上述材料,我们该如何正确对待中国传统文化?

材料一:顾炎武曾痛责明末以来的清谈理学,“刘石乱华,本于清谈之流祸,人人知之。孰知今日之清谈,有甚于前代者。昔之清谈老庄,今之清谈孔孟”。(清)戴震 :“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”鲁迅:翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” ……

(1)根据所学,谈谈你对宋明理学的认识?

在特定的时空条件下具体分析历史问题的能力,以此提升唯物史观、时空观念、历史解释等学科核心素养。

“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。”

——习近平2018年8月21日《全国宣传工作会议》上的讲话

发展动力

维护

统一

当代

借鉴

文化自信

政治自觉

中华优秀传统文化

明理

求因

评判

内涵之丰富

历程之久远

特点之鲜明

原因之综合

影响之深远

文化自信

政治自觉

——以“中华优秀传统文化

的内涵与特点”为例

明理、求因、评判

内容过于广博,不知道哪里下手

一

思想过于深邃,不知道如何解读

二

知识过于专业,不知道如何阐发

三

思想史教学的瓶颈

主要从人类历史上文化交流与传播的不同方式切入,展现不同文明、不同人群之间的联系与互动,理解文化交流与传播在文明进步中的重要作用。

通史:文化概览蜻蜓点水、博而不精

各地域文化发展

多样性

交流与传播的途径

传承、保护、共享

交互性

传承性

教材知识体系

一、源远流长的中华文化(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交融与认同(第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流(第9、10课)

五、战争与文化交流(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护(第14、15课)

七、信息革命与人类文化共享(活动课)

萌生于中华大地

被华夏子民坚守和传承

“中华优秀传统文化”内在四因素

1

2

3

4

具有未来方向性并利于建构人类命运共同体

符合现代价值体系且能推动社会进步

——束鹏芳《历史课程之“中华文化”的“内容要求”》

内涵和特点

1.什么是中华优秀传统文化?

发展

历程

2.中华优秀传统文化如何凝练?

历史

意义

3.如何评价中华优秀传统文化?

核心问题:

胡适《中国哲学史大纲》阐明思想史研究三个宗旨:

“各家学说传授的渊源、交互的影响,变迁的次序”

“研究各家学说兴废沿革变迁的缘故”

“各家学说的价值”

(中华优秀传统文化的内涵、发展历程)

(中华优秀传统文化呈现相关特点的原因)

(中华优秀传统文化历史意义、对待其态度)

明变

求因

评判

历史教学内容逻辑:①历史逻辑;②教材逻辑;③认知逻辑。

与教材结构出入

明理

你从2020日本东京奥运会上,感受到了哪些日本文化?

图一:木质奥运五环

图二:中国入场式

图三:奥运图标变变变

图四:奥运主火炬台

舒展画卷,展示文明

图一:_____三千弟子吟诵《论语》

图二:“和”文化

图三:丝绸之路

图四:______下西洋

孔子

郑和

①充满文化自信的礼仪之邦的盛世气象;

②以“和”为贵,和平发展的美好理念;

③不断开拓创新、走向世界的积极姿态;

④……

1.务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣 。 ——《论语.雍也》

2.民为贵,社稷次之,君为轻。 ——《孟子.尽心下》

【学习任务1】:“明理”之中华优秀传统文化的内涵?

3.人法地,地法天,天法道,道法自然。 ——《道德经》

4.天行有常,不为尧存,不为桀亡。 ——《荀子.天论》

5.大道之行,天下为公,选贤与能,讲信修睦。 ——《礼记》

6.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

——《孟子.滕文公下》

7.天下之本在国,国之本在家,家之本在身。 ——《孟子.离娄上》

8.君子和不同,小人同而不和。 ——《论语》

以人为本,民本仁政

天人合一,道法自然

崇德尚贤,天下为公

自强不息,厚德载物

家国情怀,天下己任

和而不同,以和为贵

伦理道德

价值标准

思维方式

行为方式

?

【课堂展示1】讲一讲历史上他们的故事?

范仲淹

岳 飞

文天祥

顾炎武

阅读材料,文化认同——顾氏从“亡国之恨”到“心系天下”。

先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐。

靖康耻,犹未雪;

臣子恨,何时灭!

人生自古谁无死,

留取丹青照汗青!

天下兴亡,

匹夫有责。

“文化认同是国家认同的心理与思想基础,是民族凝聚力与国家向心力的精神之源。”

材料一:有亡国,有亡天下,亡国与亡天下奚辨?曰:异姓改号谓之亡国。邪说巫民充塞仁义,而至率兽食人,人相互食,谓之亡天下。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。

——顾炎武《日知录》

阅读材料,文化认同——顾氏从“亡国之恨”到“心系天下”。

(1)顾炎武是怎样区分“亡国”和“亡天下”的?体现了他怎样的情感与价值观?

材料二:文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。若此者有益于天下,有益于将来,多一篇,多一篇之益矣。若夫怪力乱神之事,无稽之言,剿袭之说,谀佞之文,若此者,有损于己,无益于人,多一篇,多一篇之损矣。

——顾炎武《日知录》

(2)顾炎武的治学精神和治学方法是怎样的?对你今后的学习有怎样的启示?

明道救世

务实求真

经世致用

【课堂展示1】讲一讲历史上他们的故事?

你身边有感动的故事吗?他们传承的主要精神是什么?

伟大的思想文化之所以被传承,都有其共性:

爱国主义、为国家强盛、民族自强、

人类社会进步的强烈时代责任感等。

明“理”(知识层面、精神层面)

【学习任务2】:阅读教材P2-4,结合《中外历史纲要》(上)所学知识,梳理中华优秀传统文化的发展历程,概括其时代特征。

时期 代表性文化现象

远古— 夏商周

春秋战国

秦汉

魏晋— 宋元

明清之际

近代以来

①通过对表格内容的填

写、思考,落实主干

知识;

②引导对相关问题和情

境材料思考,促进学

生高阶思维发展。

提供学习支架

(材料、问题、方法)

仰韶文化、良渚文化、青铜文明

【学习任务2】:“明理”之梳理中华优秀传统文化的发展历程?

中华国宝重器—何尊(西周),尊内底铸有铭文12行,122字。

记述成王继承武王遗训,营建东都成周之事。

你认识这两个字吗?

当时的河南洛阳人称自己为“中国人”,当时浙江杭州人也称自己为“中国人”吗?

以新颖的角度向生活中习以为常的观念提出质疑

中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

苏秉琦“满天星斗”说

严文明“重瓣花朵”说

——多元一体

——多元性

——多样性

——本土性

“中华文明多元一体,源远流长,生生不息,展现了自身发展道路的独特魅力。”

【学习任务2】:阅读教材P2-4,结合《中外历史纲要》(上)所学知识,梳理中华优秀传统文化的发展历程,概括其时代特征。

时期 代表性文化现象

远古— 夏商周

春秋战国

秦汉

魏晋— 宋元

明清之际

近代以来

仰韶文化、良渚文化、青铜文明

百家争鸣

儒学正统

儒、佛、道交融、理学形成

陆王心学、反专制、经世致用

向西方学习、马克思主义

时代特征

中华文明的肇兴与奠基

中华文明的形成与繁盛

中华文明的传承与转折

中华文明的衰落与复兴

【学习任务3】绘制并展示儒学发展历程-----春秋至清末

(1)说一说,你为什么这样绘制?

(2)你从图示中看到了哪些信息?

能否结合教材内容作出解释?

(3)你能从儒学发展历程中得到

哪些文化发展的一般规律?

调动知识、运用知识,形成判断并做出合理解释的过程。

【学习任务3】绘制并展示儒学发展历程-----春秋至清末

——包容性

(1)秦朝会陷入低谷?汉朝又会进入一个高潮?

(2)从汉朝到明朝,儒家思想为何基本保持一个相对繁荣发展态势?

(3)从春秋至明清,儒家虽经历起伏,但其主流为什么仍在不断向前发展之中?

——连续性

战国诸子百家部分代表

阴阳家 邹衍(五行创始人)

杂家 吕不韦《吕氏春秋》

兵家 孙膑《孙子兵法》

纵横家 苏秦、张仪《战国策》

小说家 虞初《虞初周说》

医家 扁鹊

魏晋墓砖壁画

北宋“三教合一”

【学习任务4】:“求因”之分析形成中华优秀传统文化特点的原因?

“百家争鸣” 民族融合 兼收并蓄

聚焦p3“思考点”,结合《中外历史纲要》(上)所学,“求因”中华文化源远流长的原因?

(中国)由于很早就凝聚了一个核心,才有不断转变与成长的依托:因能容纳,而成其大;因能调试,而成其久!

——许倬云《说中国》

【学习任务5】:“评判”之理性对待中华优秀传统文化及其历史意义?

材料二:近代以来,……中国人痛定思痛之后,开始了一场前无古人的文化反思,得出的结论是中国的失败很大程度上要归因于中国文化。近代以来的文化变革运动多以否定中国文化为前提,这对于开放学习,特别是向西方学习是有积极意义的,但是长期观察我们便会发现,这种文化变革运动对于中国文化软实力的发挥,也起到了阻碍作用。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

(2)新文化运动如何对待中国传统文化?为什么会采取这一态度?

(3)综合上述材料,我们该如何正确对待中国传统文化?

材料一:顾炎武曾痛责明末以来的清谈理学,“刘石乱华,本于清谈之流祸,人人知之。孰知今日之清谈,有甚于前代者。昔之清谈老庄,今之清谈孔孟”。(清)戴震 :“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”鲁迅:翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” ……

(1)根据所学,谈谈你对宋明理学的认识?

在特定的时空条件下具体分析历史问题的能力,以此提升唯物史观、时空观念、历史解释等学科核心素养。

“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。”

——习近平2018年8月21日《全国宣传工作会议》上的讲话

发展动力

维护

统一

当代

借鉴

文化自信

政治自觉

中华优秀传统文化

明理

求因

评判

内涵之丰富

历程之久远

特点之鲜明

原因之综合

影响之深远

文化自信

政治自觉

同课章节目录