高中语文部编版必修上册10.2《师说》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版必修上册10.2《师说》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 640.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-10 09:06:20 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

统编版高中语文必修上册第六单元

师说

预习梳理与积累

【认识作者】

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南孟州)人,世称“韩昌黎”。唐代杰出的文学家、思想家,古文运动的倡导者,苏轼称赞其“文起八代之衰”,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。著有《韩昌黎集》四十卷,另有《外集》十卷。他提出的文道合一、气盛言宜、务去陈言、文从字顺等散文创作理论,对后人很有指导意义。

预习助读

【写作背景】

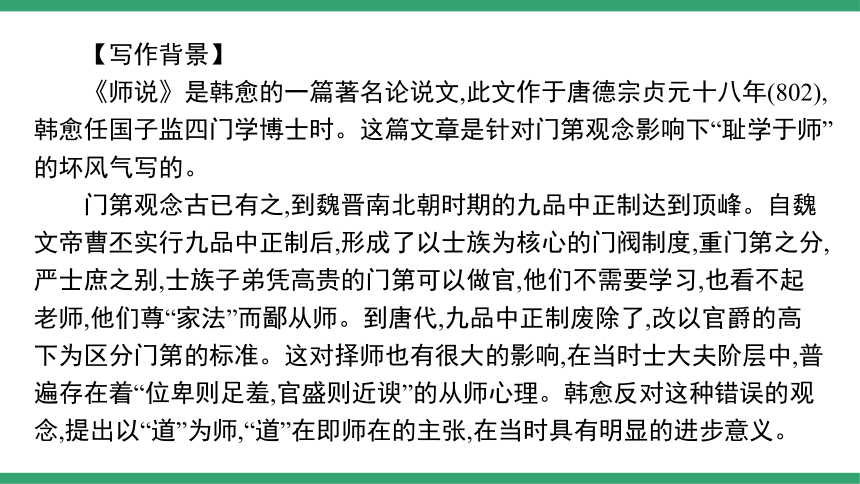

《师说》是韩愈的一篇著名论说文,此文作于唐德宗贞元十八年(802),韩愈任国子监四门学博士时。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。

门第观念古已有之,到魏晋南北朝时期的九品中正制达到顶峰。自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为核心的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族子弟凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,普遍存在着“位卑则足羞,官盛则近谀”的从师心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在的主张,在当时具有明显的进步意义。

【相关链接】

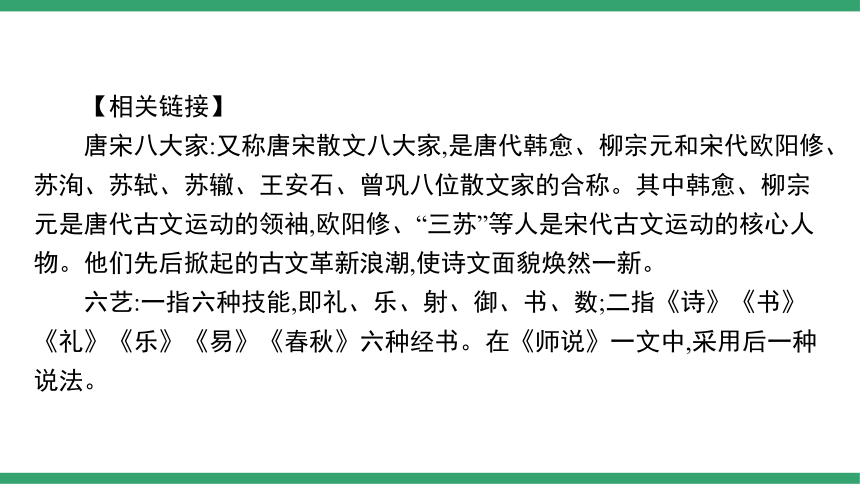

唐宋八大家:又称唐宋散文八大家,是唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、“三苏”等人是宋代古文运动的核心人物。他们先后掀起的古文革新浪潮,使诗文面貌焕然一新。

六艺:一指六种技能,即礼、乐、射、御、书、数;二指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。在《师说》一文中,采用后一种说法。

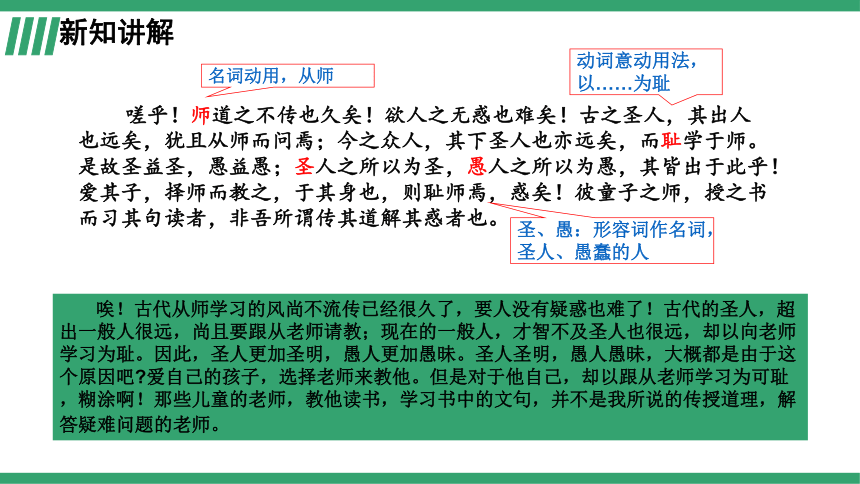

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚;圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

名词动用,从师

动词意动用法,

以……为耻

圣、愚:形容词作名词,

圣人、愚蠢的人

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!古代的圣人,超出一般人很远,尚且要跟从老师请教;现在的一般人,才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人圣明,愚人愚昧,大概都是由于这个原因吧 爱自己的孩子,选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。

新知讲解

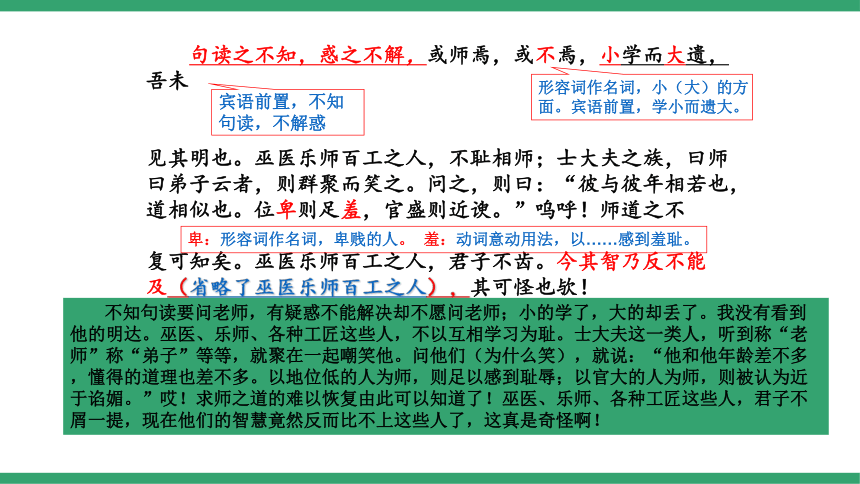

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未

见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师

曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不

复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿。今其智乃反不能

及(省略了巫医乐师百工之人),其可怪也欤!

宾语前置,不知

句读,不解惑

形容词作名词,小(大)的方

面。宾语前置,学小而遗大。

卑:形容词作名词,卑贱的人。 羞:动词意动用法,以……感到羞耻。

不知句读要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的学了,大的却丢了。我没有看到他的明达。巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”等等,就聚在一起嘲笑他。问他们(为什么笑),就说:“他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。以地位低的人为师,则足以感到耻辱;以官大的人为师,则被认为近于谄媚。”哎!求师之道的难以恢复由此可以知道了!巫医、乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

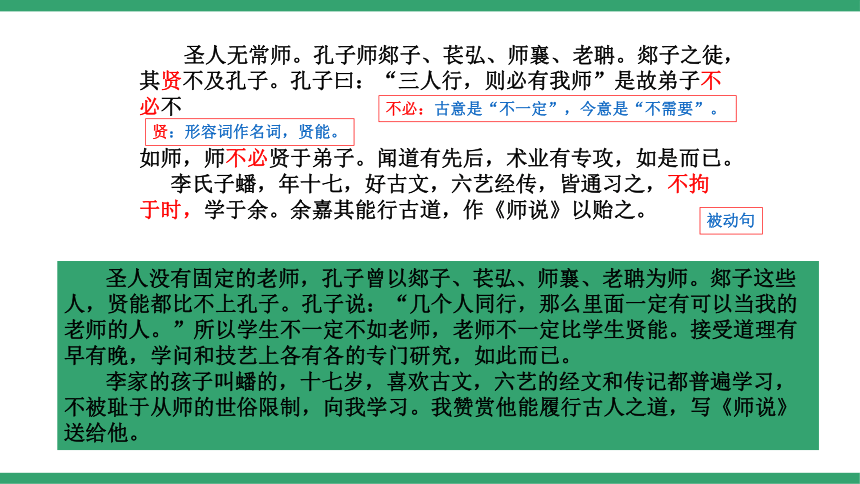

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”是故弟子不必不

如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传,皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

贤:形容词作名词,贤能。

圣人没有固定的老师,孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人同行,那么里面一定有可以当我的老师的人。”所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能。接受道理有早有晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此而已。

李家的孩子叫蟠的,十七岁,喜欢古文,六艺的经文和传记都普遍学习,不被耻于从师的世俗限制,向我学习。我赞赏他能履行古人之道,写《师说》送给他。

不必:古意是“不一定”,今意是“不需要”。

被动句

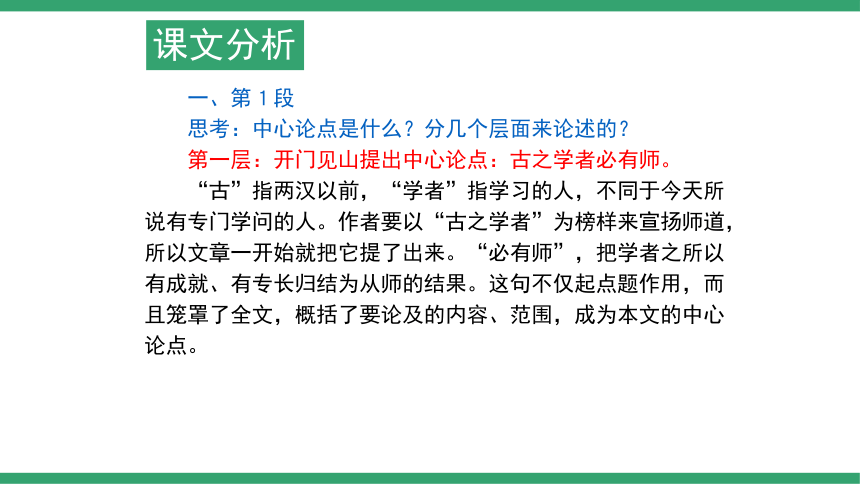

课文分析

一、第1段

思考:中心论点是什么?分几个层面来论述的?

第一层:开门见山提出中心论点:古之学者必有师。

“古”指两汉以前,“学者”指学习的人,不同于今天所说有专门学问的人。作者要以“古之学者”为榜样来宣扬师道,所以文章一开始就把它提了出来。“必有师”,把学者之所以有成就、有专长归结为从师的结果。这句不仅起点题作用,而且笼罩了全文,概括了要论及的内容、范围,成为本文的中心论点。

第二层:正面概论教师的职能:传道、受业、解惑。

“师者,所以传道受业解惑也”,句中的“所以”是两个单音词。“所”具有代词性质,“以”是介词,构成“以所”介宾短语,但习惯上这两个字倒置着用。“所”指代“老师”,译为“他”,“以”译为“靠”。全句译为:老师,是靠他来传授道理,教授学业,解释疑难问题的。”句中的“道”,是包含“仁”、“义”等具体内容的儒家之道,即儒家的政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点;“业”就是下文的“六艺经传”;“惑”就是上述“道”和“业”中的疑难问题。

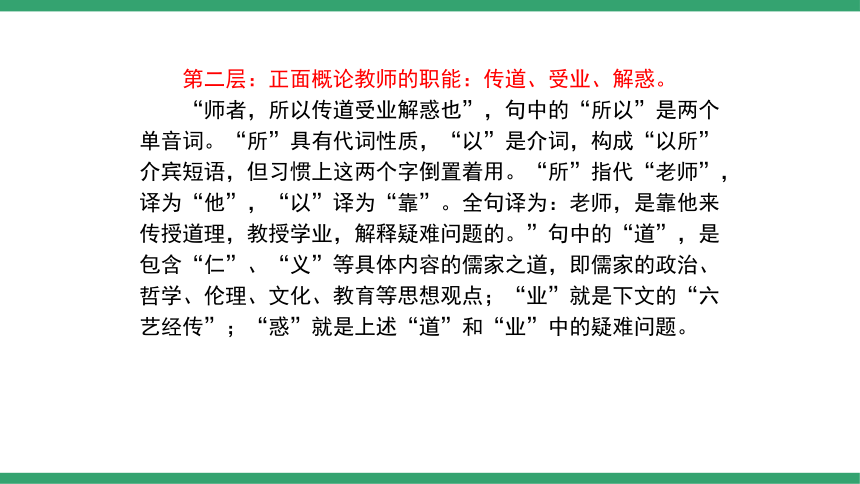

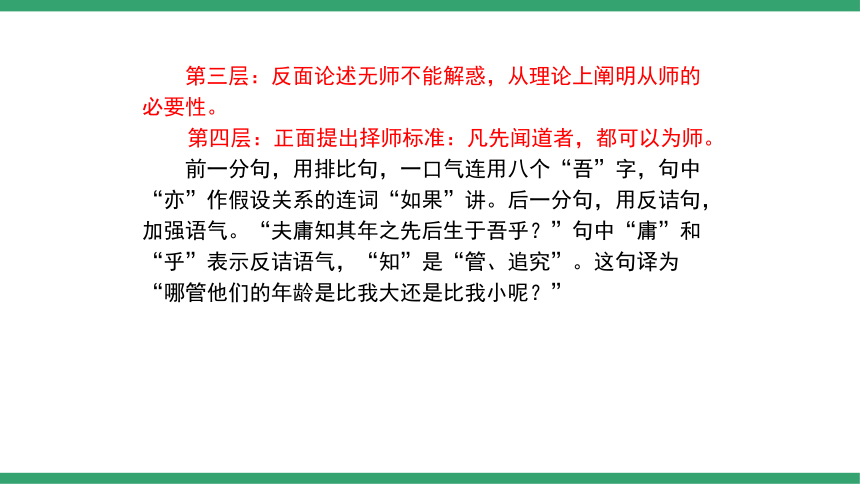

第三层:反面论述无师不能解惑,从理论上阐明从师的必要性。

第四层:正面提出择师标准:凡先闻道者,都可以为师。

前一分句,用排比句,一口气连用八个“吾”字,句中“亦”作假设关系的连词“如果”讲。后一分句,用反诘句,加强语气。“夫庸知其年之先后生于吾乎?”句中“庸”和“乎”表示反诘语气,“知”是“管、追究”。这句译为“哪管他们的年龄是比我大还是比我小呢?”

第五层:归纳上文,提出从师的原则。无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

“无”作条件关系的连词“无论”讲,“所存”,名词性所字结构,译为“……地方”。句中“道之所存”作主语,“师之所存”作谓语。全句译为:无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方”。这里作者表达了不耻下问,能者为师的进步思想。

1.读一读加点字

知识积累

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)一词多义

(3)词类活用

(4)古今异义

①古之学者必有师

古义:求学的人。

今义:在学问上有一定成就的人。

②所以传道受业解惑也

古义:用来……的,凭它(他)来……的。

今义:表示因果关系。

③今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:一般人。

今义:大家,许多人。

④是故弟子不必不如师

古义:不一定。

今义:表示事理上或情理上不需要。

(5)重要虚词

3.指出下列句子的句式特点

(1)师者,所以传道受业解惑也( 判断句 )

(2)句读之不知,惑之不解( 宾语前置 )

(3)不拘于时,学于余( 被动句,介宾短语后置 )

(4)师不必贤于弟子( 介宾短语后置 )

(5)耻学于师( 介宾短语后置 )

4.记诵韩愈诗文名句

(1)古之学者必有师。

——韩愈《师说》

(2)师者,所以传道受业解惑也。

——韩愈《师说》

(3)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

——韩愈《师说》

(4)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

——韩愈《师说》

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

——韩愈《师说》

(6)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

——韩愈《师说》

(7)业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

(8)仰不愧天,俯不愧人,内不愧心。

——韩愈《与孟尚书书》

(9)世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

——韩愈《马说》

(10)人生处万类,知识最为贤。

——韩愈《谢自然诗》

研习讨论与鉴赏

【任务一】 把握文章的论述层次

1.文章第1段的行文思路是怎样的

参考答案:文章一开头就提出“古之学者必有师”这个论断,并指出“师者,所以传道受业解惑也”;接着由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。其间层层衔接,环环相扣,一气贯通,具有很强的说服力。

2.第2段的主要内容是什么 本段与第1段是怎样联系起来的

参考答案:本段以第1段为立论根据,批判当时士大夫耻于从师的不良风气。通过针砭时弊,又从反面论证了第1段所提出的观点,说明从师的必要性。

问题研讨

3.第3段举孔子从师的实例和言行,其目的是什么

参考答案:以孔子从师为范例,既照应“古之学者必有师”,又进一步阐明从师的必要性和“道之所存,师之所存”的道理。

4.第4段的主要内容是什么 这段文字与文章的中心观点有什么联系

参考答案:这段文字说明了作《师说》的原因。是对后辈李蟠的勉励,也是对当时求学之人的号召。作者赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,这里“不拘于时”的“时”应该指的是“耻学于师”“惑而不从师”的社会风气,“古道”指的是“从师而问”的师道传统,实际上还是在进一步阐明本文的中心观点。

【任务二】 学习文章的论证方法

1.这篇文章在论证方法上有可圈可点之处,统观全文,作者采用了哪些论证方法来论证“道之所存,师之所存”的观点

参考答案:本文的论证方法有:对比论证、举例论证、道理论证。

2.第2段从三个方面批判了当时的社会风气,请根据提示把下面的表格补充完整。

参考答案:

3.第2段的三层对比是平行并列还是逐层深入的关系 谈谈你的理解。

参考答案:是逐层深入的关系。这三层对比,一层深于一层地揭露和批判了当时人们对待师道的错误态度。作者抓住这三层文字内在的本质联系,步步展开,有理论,有事实,有分析。

4.第3段在论证方法上有什么特点 阐述了什么观点

参考答案:第3段运用了举例论证和道理论证的论证方法。以孔子的言行,阐述了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点。

1.关于《师说》的中心论点,有人认为是“古之学者必有师”,有人认为是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。你认为本文的中心论点是什么 请谈谈你的看法。

提示:对于《师说》中心论点的界定,可从不同的角度来分析。

观点一:“古之学者必有师” 作者要以“古之学者”为榜样来宣扬师道,所以文章开篇就把它提了出来,把“古之学者”之所以有成就、有专长归结为从师的结果。这一论点不仅起到了点题的作用,而且概括了要论证的内容、范围。

观点二:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也” 士大夫心中的“师”是有年龄、地位、道德等方面限制的。什么人可以为师,标准不清,正是产生这种现象的根源所在。而这一论点正好切中时弊,树立了正确的择师标准,澄清了人们的认识。

课堂活动

2.《劝学》和《师说》都是我国古代探讨学习问题的名篇,试比较二者的异同。

提示:这两篇都是论述性文章,但论述的重点、采用的方法不同,论证的结构也不相同,要注意从这些角度加以区分。

参考答案:

课文 异 同

论述重点 论证结构 主要论证方法

《劝学》 讲学习的重要性,学习的态度和方法,强调要“善假于物”,核心是“学不可以已” 总分 结构 比喻 论证 都强调学习的重要性,与我们现在所说的“终身学习”“合作学习”“创造性学习”“学会学习”等有很多相通之处。

《师说》 围绕师道展开,反对“耻学于师”,强调要重视传统的师道 总分总 结构 对比论证、举例论证

【思路整合】

整合建构

【审美鉴赏】

谨严的论证结构

《师说》论点鲜明,结构严谨,正反对比,事实充分,说理透彻,气势磅礴,有极强的说服力和感染力。

文章先从历史事实(“古之学者必有师”)、教师职能(“传道受业解惑”)、学者定会遇到疑难(“人非生而知之者,孰能无惑”)三个方面证明了从师学习的必要性和重要性,然后提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,明确择师的标准。

接着从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;然后将人们对孩子与对自己的不同要求进行对比,指出其行为的自相矛盾;最后将“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”进行对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要性。

作者从“道之所存,师之所存”的择师标准出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的论断。为了证明这一论断,作者以孔子的言行来佐证,很有说服力。这样,文章以其鲜明的中心、清晰的层次、充分的说理体现了逻辑思维的严密。

【素材挖掘】

●从师学习是美好的风尚 自古而来,我们就有从师学习的风尚,即使圣贤如孔子,也曾从师于郯子、苌弘、师襄、老聃。孔子还留下了“三人行,则必有我师”的名言。

●从师学习是解决疑惑的有效途径 “人非生而知之者,孰能无惑 ”面对困惑,有人讳疾忌医,有人从师学习。讳疾忌医者必将孤陋而寡闻,从师学习者定会博才而多识。

●道之所存,师之所存 学习的目的是增长学问,想要增长学问自然就要向比自己有学问的人请教。因此,从师学习不以年长为前提,不因年幼而弃之。在知识更新速度加快的今天,年轻人也有可能成为年长者的老师。

●要敢为人师 面对“耻学于师”“不敢为人师”的社会风气,韩愈不仅“不顾流俗”,“好为人师”,而且还向公众大声疾呼自己的从师之道,这不仅是勇气,更体现出知识分子的担当和责任。

下节课见!

统编版高中语文必修上册第六单元

师说

预习梳理与积累

【认识作者】

韩愈(768—824),字退之,河南河阳(今河南孟州)人,世称“韩昌黎”。唐代杰出的文学家、思想家,古文运动的倡导者,苏轼称赞其“文起八代之衰”,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。著有《韩昌黎集》四十卷,另有《外集》十卷。他提出的文道合一、气盛言宜、务去陈言、文从字顺等散文创作理论,对后人很有指导意义。

预习助读

【写作背景】

《师说》是韩愈的一篇著名论说文,此文作于唐德宗贞元十八年(802),韩愈任国子监四门学博士时。这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。

门第观念古已有之,到魏晋南北朝时期的九品中正制达到顶峰。自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为核心的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族子弟凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,普遍存在着“位卑则足羞,官盛则近谀”的从师心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在的主张,在当时具有明显的进步意义。

【相关链接】

唐宋八大家:又称唐宋散文八大家,是唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、“三苏”等人是宋代古文运动的核心人物。他们先后掀起的古文革新浪潮,使诗文面貌焕然一新。

六艺:一指六种技能,即礼、乐、射、御、书、数;二指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。在《师说》一文中,采用后一种说法。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚;圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

名词动用,从师

动词意动用法,

以……为耻

圣、愚:形容词作名词,

圣人、愚蠢的人

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!古代的圣人,超出一般人很远,尚且要跟从老师请教;现在的一般人,才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人圣明,愚人愚昧,大概都是由于这个原因吧 爱自己的孩子,选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。

新知讲解

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未

见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,曰师

曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不

复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿。今其智乃反不能

及(省略了巫医乐师百工之人),其可怪也欤!

宾语前置,不知

句读,不解惑

形容词作名词,小(大)的方

面。宾语前置,学小而遗大。

卑:形容词作名词,卑贱的人。 羞:动词意动用法,以……感到羞耻。

不知句读要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的学了,大的却丢了。我没有看到他的明达。巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”等等,就聚在一起嘲笑他。问他们(为什么笑),就说:“他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。以地位低的人为师,则足以感到耻辱;以官大的人为师,则被认为近于谄媚。”哎!求师之道的难以恢复由此可以知道了!巫医、乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师”是故弟子不必不

如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传,皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

贤:形容词作名词,贤能。

圣人没有固定的老师,孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人同行,那么里面一定有可以当我的老师的人。”所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能。接受道理有早有晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此而已。

李家的孩子叫蟠的,十七岁,喜欢古文,六艺的经文和传记都普遍学习,不被耻于从师的世俗限制,向我学习。我赞赏他能履行古人之道,写《师说》送给他。

不必:古意是“不一定”,今意是“不需要”。

被动句

课文分析

一、第1段

思考:中心论点是什么?分几个层面来论述的?

第一层:开门见山提出中心论点:古之学者必有师。

“古”指两汉以前,“学者”指学习的人,不同于今天所说有专门学问的人。作者要以“古之学者”为榜样来宣扬师道,所以文章一开始就把它提了出来。“必有师”,把学者之所以有成就、有专长归结为从师的结果。这句不仅起点题作用,而且笼罩了全文,概括了要论及的内容、范围,成为本文的中心论点。

第二层:正面概论教师的职能:传道、受业、解惑。

“师者,所以传道受业解惑也”,句中的“所以”是两个单音词。“所”具有代词性质,“以”是介词,构成“以所”介宾短语,但习惯上这两个字倒置着用。“所”指代“老师”,译为“他”,“以”译为“靠”。全句译为:老师,是靠他来传授道理,教授学业,解释疑难问题的。”句中的“道”,是包含“仁”、“义”等具体内容的儒家之道,即儒家的政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点;“业”就是下文的“六艺经传”;“惑”就是上述“道”和“业”中的疑难问题。

第三层:反面论述无师不能解惑,从理论上阐明从师的必要性。

第四层:正面提出择师标准:凡先闻道者,都可以为师。

前一分句,用排比句,一口气连用八个“吾”字,句中“亦”作假设关系的连词“如果”讲。后一分句,用反诘句,加强语气。“夫庸知其年之先后生于吾乎?”句中“庸”和“乎”表示反诘语气,“知”是“管、追究”。这句译为“哪管他们的年龄是比我大还是比我小呢?”

第五层:归纳上文,提出从师的原则。无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

“无”作条件关系的连词“无论”讲,“所存”,名词性所字结构,译为“……地方”。句中“道之所存”作主语,“师之所存”作谓语。全句译为:无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方”。这里作者表达了不耻下问,能者为师的进步思想。

1.读一读加点字

知识积累

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)一词多义

(3)词类活用

(4)古今异义

①古之学者必有师

古义:求学的人。

今义:在学问上有一定成就的人。

②所以传道受业解惑也

古义:用来……的,凭它(他)来……的。

今义:表示因果关系。

③今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:一般人。

今义:大家,许多人。

④是故弟子不必不如师

古义:不一定。

今义:表示事理上或情理上不需要。

(5)重要虚词

3.指出下列句子的句式特点

(1)师者,所以传道受业解惑也( 判断句 )

(2)句读之不知,惑之不解( 宾语前置 )

(3)不拘于时,学于余( 被动句,介宾短语后置 )

(4)师不必贤于弟子( 介宾短语后置 )

(5)耻学于师( 介宾短语后置 )

4.记诵韩愈诗文名句

(1)古之学者必有师。

——韩愈《师说》

(2)师者,所以传道受业解惑也。

——韩愈《师说》

(3)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

——韩愈《师说》

(4)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

——韩愈《师说》

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

——韩愈《师说》

(6)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

——韩愈《师说》

(7)业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

——韩愈《进学解》

(8)仰不愧天,俯不愧人,内不愧心。

——韩愈《与孟尚书书》

(9)世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

——韩愈《马说》

(10)人生处万类,知识最为贤。

——韩愈《谢自然诗》

研习讨论与鉴赏

【任务一】 把握文章的论述层次

1.文章第1段的行文思路是怎样的

参考答案:文章一开头就提出“古之学者必有师”这个论断,并指出“师者,所以传道受业解惑也”;接着由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。其间层层衔接,环环相扣,一气贯通,具有很强的说服力。

2.第2段的主要内容是什么 本段与第1段是怎样联系起来的

参考答案:本段以第1段为立论根据,批判当时士大夫耻于从师的不良风气。通过针砭时弊,又从反面论证了第1段所提出的观点,说明从师的必要性。

问题研讨

3.第3段举孔子从师的实例和言行,其目的是什么

参考答案:以孔子从师为范例,既照应“古之学者必有师”,又进一步阐明从师的必要性和“道之所存,师之所存”的道理。

4.第4段的主要内容是什么 这段文字与文章的中心观点有什么联系

参考答案:这段文字说明了作《师说》的原因。是对后辈李蟠的勉励,也是对当时求学之人的号召。作者赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,这里“不拘于时”的“时”应该指的是“耻学于师”“惑而不从师”的社会风气,“古道”指的是“从师而问”的师道传统,实际上还是在进一步阐明本文的中心观点。

【任务二】 学习文章的论证方法

1.这篇文章在论证方法上有可圈可点之处,统观全文,作者采用了哪些论证方法来论证“道之所存,师之所存”的观点

参考答案:本文的论证方法有:对比论证、举例论证、道理论证。

2.第2段从三个方面批判了当时的社会风气,请根据提示把下面的表格补充完整。

参考答案:

3.第2段的三层对比是平行并列还是逐层深入的关系 谈谈你的理解。

参考答案:是逐层深入的关系。这三层对比,一层深于一层地揭露和批判了当时人们对待师道的错误态度。作者抓住这三层文字内在的本质联系,步步展开,有理论,有事实,有分析。

4.第3段在论证方法上有什么特点 阐述了什么观点

参考答案:第3段运用了举例论证和道理论证的论证方法。以孔子的言行,阐述了“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点。

1.关于《师说》的中心论点,有人认为是“古之学者必有师”,有人认为是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。你认为本文的中心论点是什么 请谈谈你的看法。

提示:对于《师说》中心论点的界定,可从不同的角度来分析。

观点一:“古之学者必有师” 作者要以“古之学者”为榜样来宣扬师道,所以文章开篇就把它提了出来,把“古之学者”之所以有成就、有专长归结为从师的结果。这一论点不仅起到了点题的作用,而且概括了要论证的内容、范围。

观点二:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也” 士大夫心中的“师”是有年龄、地位、道德等方面限制的。什么人可以为师,标准不清,正是产生这种现象的根源所在。而这一论点正好切中时弊,树立了正确的择师标准,澄清了人们的认识。

课堂活动

2.《劝学》和《师说》都是我国古代探讨学习问题的名篇,试比较二者的异同。

提示:这两篇都是论述性文章,但论述的重点、采用的方法不同,论证的结构也不相同,要注意从这些角度加以区分。

参考答案:

课文 异 同

论述重点 论证结构 主要论证方法

《劝学》 讲学习的重要性,学习的态度和方法,强调要“善假于物”,核心是“学不可以已” 总分 结构 比喻 论证 都强调学习的重要性,与我们现在所说的“终身学习”“合作学习”“创造性学习”“学会学习”等有很多相通之处。

《师说》 围绕师道展开,反对“耻学于师”,强调要重视传统的师道 总分总 结构 对比论证、举例论证

【思路整合】

整合建构

【审美鉴赏】

谨严的论证结构

《师说》论点鲜明,结构严谨,正反对比,事实充分,说理透彻,气势磅礴,有极强的说服力和感染力。

文章先从历史事实(“古之学者必有师”)、教师职能(“传道受业解惑”)、学者定会遇到疑难(“人非生而知之者,孰能无惑”)三个方面证明了从师学习的必要性和重要性,然后提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,明确择师的标准。

接着从三个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人。先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果;然后将人们对孩子与对自己的不同要求进行对比,指出其行为的自相矛盾;最后将“士大夫之族”与“巫医乐师百工之人”进行对比,揭露士大夫之族的错误想法,指出这是“师道不复”的真正原因。从后果、行为、心理等方面逐层深入分析,指出了他们在“从师”问题上的不同态度,点明了从师学习的重要性。

作者从“道之所存,师之所存”的择师标准出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的论断。为了证明这一论断,作者以孔子的言行来佐证,很有说服力。这样,文章以其鲜明的中心、清晰的层次、充分的说理体现了逻辑思维的严密。

【素材挖掘】

●从师学习是美好的风尚 自古而来,我们就有从师学习的风尚,即使圣贤如孔子,也曾从师于郯子、苌弘、师襄、老聃。孔子还留下了“三人行,则必有我师”的名言。

●从师学习是解决疑惑的有效途径 “人非生而知之者,孰能无惑 ”面对困惑,有人讳疾忌医,有人从师学习。讳疾忌医者必将孤陋而寡闻,从师学习者定会博才而多识。

●道之所存,师之所存 学习的目的是增长学问,想要增长学问自然就要向比自己有学问的人请教。因此,从师学习不以年长为前提,不因年幼而弃之。在知识更新速度加快的今天,年轻人也有可能成为年长者的老师。

●要敢为人师 面对“耻学于师”“不敢为人师”的社会风气,韩愈不仅“不顾流俗”,“好为人师”,而且还向公众大声疾呼自己的从师之道,这不仅是勇气,更体现出知识分子的担当和责任。

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读