【广东省】2020—2022三年中考真题汇编 1. 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【广东省】2020—2022三年中考真题汇编 1. 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-11 13:59:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史2020—2022三年中考真题汇编

1.广东省 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷

一、单选题

1. (2022:广东)皮洛遗址位于四川省稻城县。该遗址中发现了大量距今已有13万年、两面打制的手斧。这些手斧产生于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D .铁器时代

2. (2021广东) 18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍” 是( )

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

3. (2020深圳)中华文明主要是在适合农业耕作的大河流域诞生的。如图所示的文物出土于( )

A.长江流域 B.珠江流域 C.黄河流域 D.辽河流域

4. (2022广东)《诗经》是我国的第一部诗歌总集,内容丰富。其中,不仅提到252种动植物,还描述了动植物与环境的关系,也有选择农作物良种的概念。这表明,《诗经》( )

A.文笔清新节奏明快 B.内容通俗易懂

C.蕴含朴素科学意识 D.韵律典雅优美

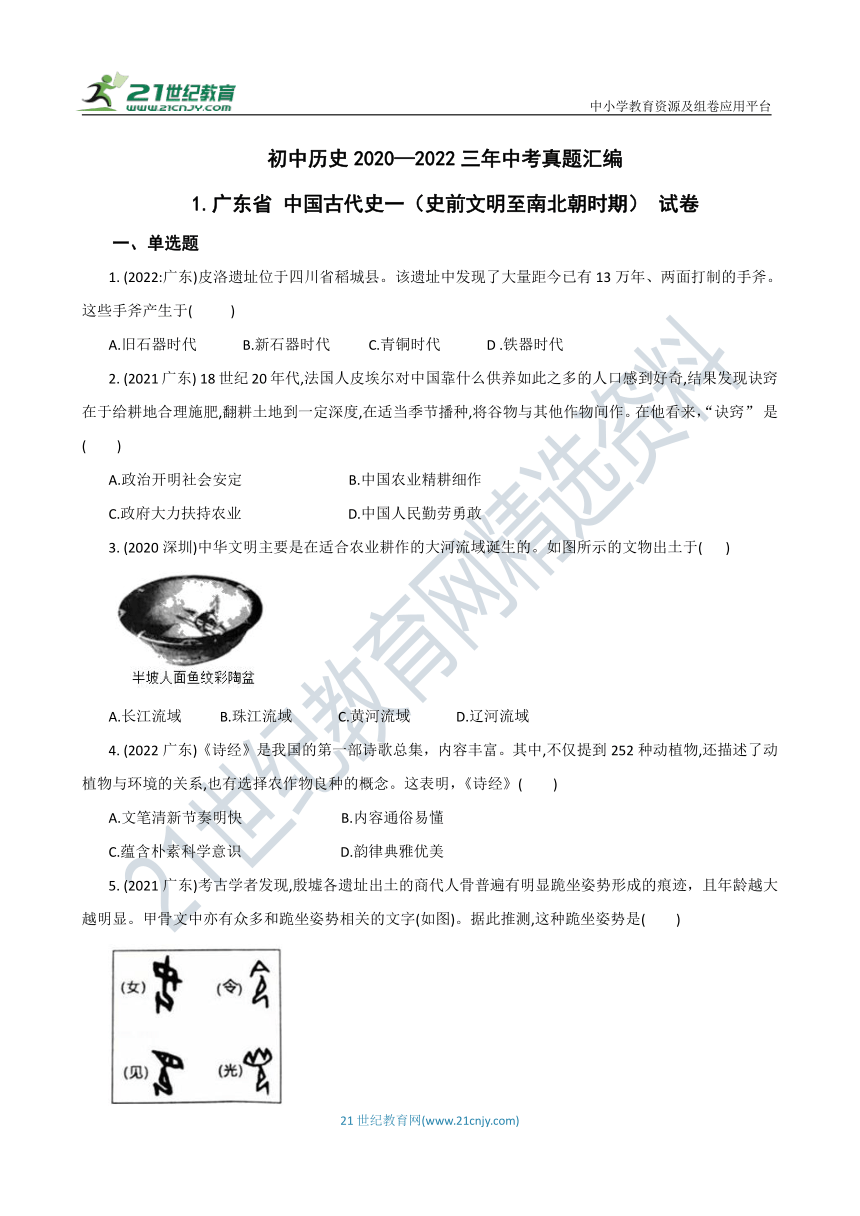

5. (2021广东)考古学者发现,殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显。甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(如图)。据此推测,这种跪坐姿势是( )

A.礼仪规范的结果 B.狩猎生活的需要

C.战斗训练的要求 D .刑罚残酷的表现

6. (2020深圳)我们的先人很早就认识到生态环境的重要性。孔子说:”钓而不纲, 戈坏射宿。”意思是“不用大网打鱼,不射夜宿之鸟”。这一观点出自( )

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

7. (2022广东)湖北云梦秦墓中发掘的秦律很大-部分内容属于官府行政法规性质,秦的大小官府机构都制定有若干规章制度。官吏若有违反,就可构成犯罪。这些规章制度有助于( )

A.废除郡县制度 B.巩固分封 C.完善法律制度 D.尊崇儒术

8. (2021广东)《史记》记载,胡亥是赵高和李斯篡改秦始皇遗诏而立,但北京大学收藏的西汉竹书《赵正书》却记载,胡亥是秦始皇临终前亲自认可的继承人。这表明( )

A.《赵正书》缺乏史料价值 B.出土文献更可信

C.《史记》仅仅是一家之言 D.秦始皇刚愎自用

9. (2020广东)东汉梁太后之兄梁冀独揽朝政20余年。梁冀-门“前后七封候,三皇后,六贵人,一大将军...余卿、将、尹、校五十七人”, 宗室姻亲充斥朝廷和郡县。这说明当时( )

A.官僚机构脆肿 B.宦官把持朝政

C.豪强地主横行 D .外戚势力膨胀

10. (2022:广东)十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚”行礼于辟雍,祀先师孔子”, 前秦政权形成“英儒毕集”局面。苻坚这一举措( )

A.改革了官员选拔制度 B.体现“无为而治”

C.完善了儒家思想体系 D .有利于民族交融

11. (2020深圳)在学习历史的过程中,我们可以借助历史文学作品来了解史实。《三 国演义》中“孔明草船借箭”“周瑜打黄盖” 的故事有助于我们了解( )

A.桂陵之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

12. (2020广东)魏普南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡” 。昌思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )

A.民族交融加强 B.周业贸易繁荣

C.政治清明稳定 D.中外交流频繁

13. (2021.广东)东晋初期,大量避乱南迁的北方贵族定居浙东,他们主要参与制造业、商业和运输业等经济活动,很少涉足大土地农业经营。这表明北方贵族( )

A.缺乏生产工具和技术 B.可支配的劳动力不足

C.难以获得广阔的田地 D .排斥南方的本地贵族

二、材料分析

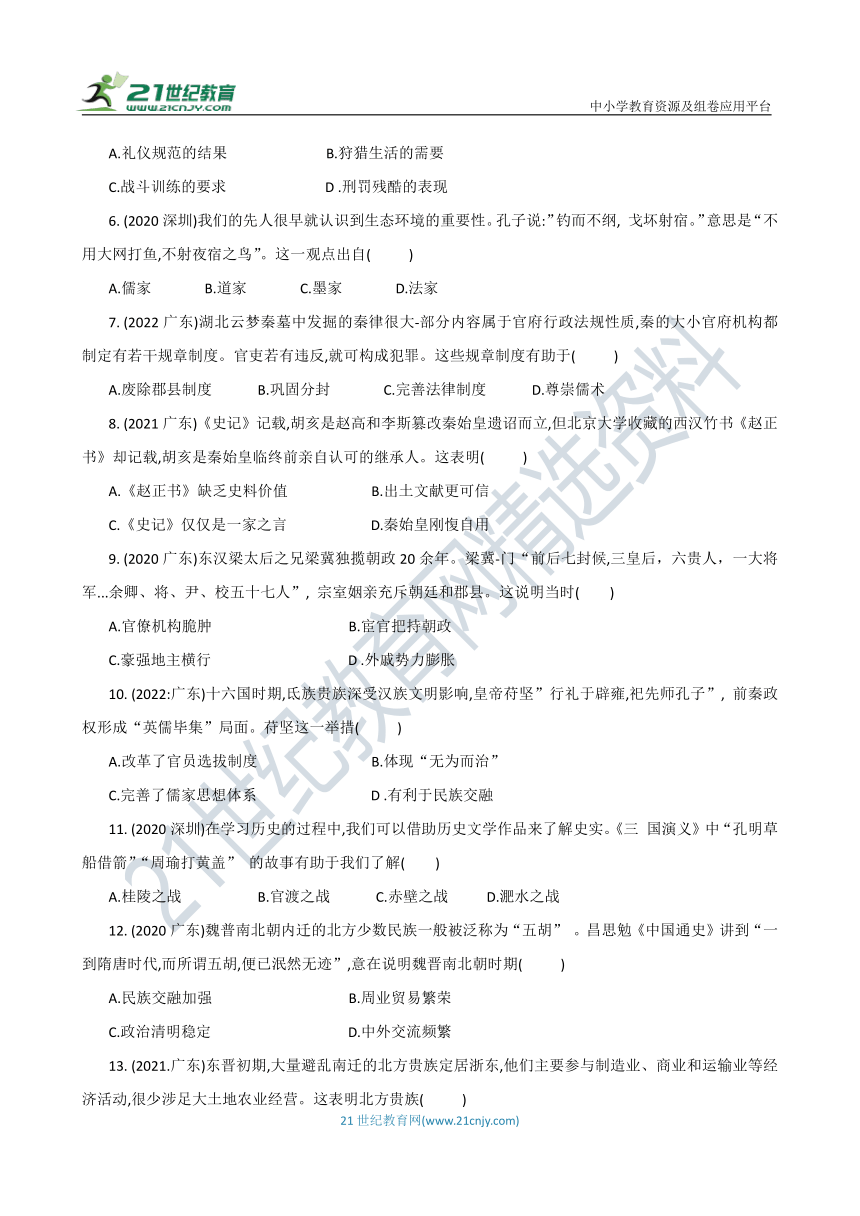

14. (2021广东)中华民族的形成和发展是一部充满互动与交融、 从多元到- -体的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:胡之名,初本专指匈奴,后为北族通称,以其形貌相同,可无以为别,故以方位冠之。轨、鲜卑之先,称为东胡是也。其后循是例,施诸西北,则日西胡, 8西域...其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、孰、鲜卑等,入中国后, 胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉。

——摘编自吕思勉《读史札记胡考》

材料二:君不闻胡茄声最悲,紫髯绿眼胡人吹。

——岑参 《胡茄歌送颜真卿使赴河陇》

铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群。

——杜甫《黄河》

紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。

——白居易 《西凉伎》

材料三:沙陀族建立的后唐、后晋与后汉王朝,并未带来严重的种族歧视与压迫,反而历经摸爬滚打促成了各民族的融汇。恰恰在这一时期之后,所谓“蕃兵胡将”问题,河北、河东地区的“胡化”问题,不再成为纳入士大夫视野的严重问题。活动在中原地区的沙陀、粟特、回鹘等民族,有许多就地融入了汉族社会。

——摘编自邓小南《论五代宋初"胡/汉”语境的消解》

(1)根据材料一,指出称“胡”的民族具体有哪些 分析“胡”由北族通称变成仅指西域人的原因。

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述五代宋初“胡” ”汉”观念有何变化

15. (2020-深圳)服饰作为社会文化的符号,它的变化折射出人类社会的政治变革、经济变化和风尚变迁。 阅读材料,回答问题。

材料一: (孝文帝)引见王公卿士,责留京之官日:“昨望 见妇女之服,仍为夹领小袖(少数民族旧俗)。... . .卿等何为而违前诏 "

——《魏书》卷二+-上《献文六王.咸阳王禧传》

材料二:民国元年,迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一一个正式的服饰法令 ,即《服制》。...使洋服正式步入中国人的生活……革命党人正是以法国大革命、美国独立战争为榜样,以西方政体为基本。因此,民初服饰的西化是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹。

一一摘编自《光明日报》2014年5月14日

材料三: 18世纪以前,英国的棉织品质地低劣,竞争不过印度、中国的棉织品。当时穿着中印棉布衣服的风尚风靡一时。为了促进本国纺织业的发展,1700年英国议会通过法令,禁止从印度、中国和伊朗输入染色的棉纺织....英国只有采用新技术才能在国际市场上同印度、中国的产品争。正是这个商品竞争的需要,才推动了一系列新发明,进而引发了工业革命。

——摘自刘祚昌、光仁洪、韩承文主编《世界通史》

材料四:如图这幅艺术作品描绘的是日本明治维新时期民众生活的一一个场景。

请回答:

(1 )根据材料一并结合所学知识,指出孝文帝是哪一民族的统治者。 留京官员违背了他的哪项诏令 孝文帝坚持推行改革起到了什么作用

(2)根据材料二并结合所学知识,分析服饰法令的颁发与哪次革命存在关联。此后,民国时期服饰出现了什么变化 “以西方政体为摹本”中国建立了什么政体

根据材料三并结合所学知识,指出工业革命最早从哪一-行业开始。 列举两个工业革命中的新发明。从材料中归纳英国促进该行业发展的方法。

(4)根据材料四,如图反映了明治维新时期民众服装的差异,有人穿传统服装,有人穿西式服装。结合所学知识,指出这是改革的哪一方面。经过改革,日本走上了什么道路

参考答案

一、1.1.[知识点]中国境内的早期人类;)

[答案] A

[解析] [分析] 1旧石器时代距今约300万年至距今约1万年,以使用打制石器为主;新石器时代大约从1万年前开始结束时间从距今5000多年至2000年,以使用磨制石器为主。根据题干中的“距今已有13万年”" 两面打制的手斧”等信息可知,这些手斧产生于旧石器时代。

A项1旧8石器时代使用打制石器,符合题意;

B项新石器时代使用磨制石器,不符合题意;

C项青铜时代指商周时期,不符合题意;

D项铁器时代春秋后期开始,不符合题意;

故答案为A。

[点评]本题难度适中,考查皮洛遗址及学生的理解能力。识记并理解相关知识。

2.[知识点]原始的农耕生活;

[答案] B

[解析] [分析] 题干关键信息“诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作”说明当时农业耕作有了新气象,如施肥、深耕,间作,使得农业经济得到了发展,因而在他看来,“诀窍” 是中国农业精耕细作, B符台题意。

故答案选: B.

[点评]本题旨在考查学生对中国古代小农经济的特点的了解,主要考查学生对材料的分析和理解能力。

3.[知识点]原始的农耕生活

[答案] C

[解析] [分析] 本题考查半坡人的生产生活,知道半坡人生活在黄河流域,会制造彩陶。据题干并结合所学知识可知,距今约6000年的半坡人生活在黄河流域,会制造彩陶。故如图所示的文物出土于黄河流域。

故答案为: C。

[点评]本题考查半坡人的生产生活,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.[知识点]春秋争霸;

[答案] C

[解析] [分析] “不仅提到252种动植物 ,还描述了动植物与环境的关系,也有选择农作物良种的概念”反映的是《诗经》注意到动植物与生长环境之间的关系,蕴含朴素科学意识。

ABD三项不能从材料中得出,不符合题意;

C项蕴含朴素科学意识理解正确,符合题意;

故答案为C.

[点评]本题难度适中,考查《诗经》的内容及学生的理解能力。《诗经》 是中国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌。本题是材料式选择题,解答关键是正确分析材料。

5.[知识点]夏商、西周的更替

[答案] A

[解析] [分析] 由材料“殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显”可知,这种跪坐姿势是一种长期的行为,而不是因为刑罚、或战斗训练。商朝人也不再过狩猎生活,而是农耕生活,所以最合理的解释是礼仪规范的结

故答案选: A。

[点评]本题考查甲骨文的相关知识,关键是对材料的分析与解读。

6.[知识点]孔子的贡献及评价

[答案] A

[解析] [分析] 本题考查孔子,知道孔子是儒家学派创始人。孔子是儒家学派创始人,他的核心思想是仁,故“钓而不纲,不射宿”出自儒家。

故答案为:A..

[点评]本题考查孔子,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.[知识点]秦巩固统一的措施

[答案] C

[解析] [分析] “秦的大小官府机构都制定有若干规章制度。 官吏若有违反,就可构成犯罪”反映了秦朝的法制,这些规章制度有助于完善法律制度。

A项废除郡县制度错误,秦朝确立郡县制,不符合题意;

B项巩固分封错误,秦朝废除了分封制,不符合题意;

C项完善法律制度理解正确,符合题意;

D项尊崇儒术是在汉武帝时期,秦朝“焚书坑儒”, 不符合题意;

故答案为C。

[点评]本题难度适中,考查秦朝的统治及学生的理解能力。秦朝建立了一整套专制主义中央集权制度。 掌握秦朝的统治和影响。

8.[知识点]《史记》; 司马迁;

[答案] C

[解析] [分析] 由材料"《史记》记载,胡亥是赵高和李斯篡改秦始皇遗诏而立,但北京大学收藏的西汉竹书《赵正书》却记载,胡亥是秦始皇临终前亲自认可的继承人”可知,对同一个历史事件,不同的文献有不同的记载,这说明《史记》仅仅是一家之言。故答案选:C;

《史记》和《赵正书》均属于文献史料,均有较高的史料价值,因此, AB项说法过于绝对,排除AB ;题干材料无法说明秦始皇刚愎自用,排除D项;

故答案为C。

[点评]本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

9.[知识点]外戚与宦官交替专权;

[答案] D

[解析] [分析] 据题干可知,题干反映了东汉时期外戚势力膨胀。东汉中期以后,于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。

ABCE项和题干材料不符,不符合题意;

D项外戚势力膨胀理解正确,符合题意;

故答案为D。

[点评]本题难度适中,考查东汉的兴衰及学生的识记和理解能力。解题关键是熟练掌握基础知识,知道东汉中期以后出现了外戚与宦官交替专权的局面。

10.[知识点]淝水之战;

[答案] D

[解析] [分析] “行礼于辟雍 ,祀先师孔子”反映了苻坚接受儒家思想的行为,这缩小了与汉族的区别,有利于民族交融。AC两项理解错误,材料反映的不是官员选拔制度,也不能完善儒家思想体系,不符合题意;

B项体现“无为而治”理解错误,无为而治是首家思想的主张,不符合题意;

D项有利于民族交融理解正确,符合题意;

故答案为D.

[点评]本题难度适中,考查苻坚的事迹及学生准确解读历史材料的能力。掌握苻坚的事迹和影响。

11.[知识点]官渡之战和赤壁之战;

[答案] C

[解析] [分析] 本题考查了赤壁之战。孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。“孔明草船借箭” “周瑜打黄盖” 等这些脍炙人口的故事都和赤壁之战有关。208年 曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动赤壁之 战。刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。相传在这次战役中诸葛亮““草船借箭”和施“连环计”。黄盖诈降、庞统献“连环计”的时候,程昱等人就劝曹操要谨慎小心、明察秋毫,但曹操不听劝告,-意孤行,从而.导致上当中计,兵败赤壁。蒋干盗书,成语典故。这个故事出自《三国演义》,发生在赤壁 大战前夕,曹操亲率百万大军,驻扎在长江北岸,意欲横渡长江,直下东吴。东吴都督周瑜也带兵与曹军隔江对峙,双方剑拔弩张。曹操手下的谋士蒋干,因自幼和周瑜同窗读书,便向曹操毛遂自荐,要过江到东吴去作说客 ,劝降周瑜。结果周瑜设下计策,令蒋干盗得假冒曹操水军都督蔡瑁、张允写给周瑜的降书。蒋干献书曹操,令斩了蔡瑁、张允。后来蒋干盗书用来比喻中别人的反间计。

故答案为: C.

[点评]本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记赤壁之战的相关故事。

12.[知识点]北魏孝文帝的改革;

[答案] A

[解析] [分析] 吕思勉《中国通史》讲到“-到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”, 意在说明魏晋南北朝时期民族交融加强,致使魏晋南北朝内迁的北方少数民族即“五胡”到隋唐时期已经汉化,与汉族无异。

A项民族交融加强是题干材料意在说明的内容,符合题意;

BCD三项和题干材料内容不符,不符合题意;

故答案为A。

[点评]本题难度适中,考查北方民族大交融及学生的识记和理解能力。解题关键是熟练掌握基础知识,知道魏晋南北朝时期民族交融加强,致使魏晋南北朝内迁的北方少数民族即“五胡”到隋唐时期已经汉化,与汉族无异。

13.[知识点]江南地区的开发;

[答案] C

[解析] [分析] A缺乏生产工具和技术,与史实不符,故排除;

B可支配的劳动力不足,材料并未体现,故排除;

C难以获得广阔的田地,是北方贵族参 与制造业、商业和运输业经济活动的原因, C正确;

D排斥南方本地贵族,材料未体现,故排除;

故答案选:C.

[点评]本题考查两晋之间人口迁徙的相关知识,北人南迁,促进了江南地区经济发展。

14.(1)[答案]具体有:匈奴、孰鲜卑;原因:虽居住地、习俗、名字可变,但相貌不可泯灭。

(2)[答案]材料中古诗1、 3中的紫髯与人俑中的大胡须印证:材料中的古诗2高鼻与人俑中的高鼻梁印证;材料古诗1.3中绿眼、深目与人俑中的眼睛凹陷印证。

(3)[答案]变化:汉人主朝用兵采用蕃兵胡将,胡化。中原地区少数民族融合进汉族社会,汉化。民族融汇,人们的观念与认识演变促成胡、汉的观念逐渐消解。

[知识点]秦巩固统一的措施;北方游牧民族的内迁;

[解析] [分析] (1 )根据材料中可以看出具体有的民族有匈奴、孰、鲜卑。原因根据”其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉”进行分析可知,虽居住地、习俗、名字可变,但相貌不可泯灭。

(2 )根据材料二给出的古诗“君不闻胡茄声最悲,紫髯绿眼胡人吹。””铁马张鸣不知数 ,胡人鼻动成群”"紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。”和图片材料进行对比印证,可以看出紫髯,鼻、绿眼、深目与人俑中的大胡须、高鼻梁、眼睛凹陷印证。

(3 )根据材料...未带来严重的种族歧视与压迫,反而历经摸爬滚打促成了各民族的融汇。恰恰在这一时期之后 ,所谓‘蕃兵胡将’问题,河北、河东地区的‘胡化' 问题,不再成为纳入士大夫视野的严重问题。活动在中原地区的沙陀、粟特、回鹘等民族,有许多就地融入了汉族社会”看出民族融汇,人们的观念与认识演变促成胡、汉的观念逐渐消解。汉人主朝用兵采用蕃兵胡将,胡化。中原地区少数民族融合进汉族社会,汉化。民族融汇,人们的观念与认识演变促成胡、汉的观念逐渐消解。

[点评]本题以三则文字图片材料为背景依托,主要考查了五代民族交融、五代宋初“胡”“汉” 观念的变化等知识,掌握相关基础知识。

15.(1)[答案]鲜卑族;以汉服代替鲜卑服;促进民族交融,增强北魏实力。

(2)[答案]命;服饰西化;民主共和政体。

(3)[答案]棉纺织业;珍妮机、改良蒸汽机等;出台法令禁止棉纺织品进口,采用新技术。

(4)[答案]政治变革,国家政策的影响等。

[知识点]中国近代社会生活的变化;北魏孝文帝的改革 ;中华民国 ;日本明治维新 ;第一次工业革命;革命志士与武装起义 ;

[解析] [分析] (1)根据材料一“ (孝文帝)引见王公卿士,留京之官曰:‘昨望见妇女之服,仍为夹领小袖(少数民族旧俗)。……卿等何为而违前诏 ’”并结合所学知识孔子,孝文帝是鲜卑族的统治者。 留京官员违背了他的以汉服代替鲜卑服的诏令,文帝坚持推行改革起到了促进民族交融,增强北魏实力的作用。

(2)根据材料二”民国元年,迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一个正式的服饰法令 ,即《服制》。……使洋服正式步入中国人的生活……革命党人正是以法国大革命、美国独立战争为榜样,以西方政体为基本。因此,民初服饰的西化是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹”并结合所学知识孔子,服饰法令的颁发与辛亥革命存在关联。此后,民国时期服饰出现的变化是服饰西化,“以西方政体为摹本” , 中国建立了民主共和政体。

(3)根据材料三“18世纪以前,英国的棉织品质地低劣,竞静不过印度、中国的棉织品。当时穿着中印棉布衣服的风尚风摩一时。为了促进本国纺织业的发展, 1700年英国议会通过法令,禁止从印度、中国和伊朗输入染色的棉纺织……英国只有采用新技术才能在国际市场上同印度、中国的产品竞争。正这个商品竞争的需要,才推动了-系列新发明,进而引发了工业革命”并结合所学知识可知,工业革命最早从棉纺织业开始。工业革命中的新发明有珍妮机、改良蒸汽机等。英国促进棉纺织业发展的方法是出台法令禁止棉纺织品进口,采用新技术。

(4)根据材料四可知,图片反映了明治维新时期民众服装的差异,有人穿传统服装,有人穿西式服装。结合所学知识可知,这是改革的社会生活方面。经过改革,日本走上了发展资本主义的道路。

(5)根据材料一、材料二和材料四可知,引起服饰变化的共同因素是政治变革,国家政策的影响等。

故答案为: ()鲜卑族;以汉服代替鲜卑服;促进民族交融,增强北魏实力。

(2)辛亥革命;服饰西化;民主共和政体。

(3)棉纺织业;珍妮机、改良蒸汽机等;出台法令禁止棉纺织品进口,采用新技术。

(4)社会生活方面;发展资本主义的道路。

(5)政治变革,国家政策的影响等。

[点评]本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记北魏孝文帝改革、辛亥革命的影响、第一次工业革命、日本明治维新等相关史实。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

初中历史2020—2022三年中考真题汇编

1.广东省 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷

一、单选题

1. (2022:广东)皮洛遗址位于四川省稻城县。该遗址中发现了大量距今已有13万年、两面打制的手斧。这些手斧产生于( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D .铁器时代

2. (2021广东) 18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍” 是( )

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

3. (2020深圳)中华文明主要是在适合农业耕作的大河流域诞生的。如图所示的文物出土于( )

A.长江流域 B.珠江流域 C.黄河流域 D.辽河流域

4. (2022广东)《诗经》是我国的第一部诗歌总集,内容丰富。其中,不仅提到252种动植物,还描述了动植物与环境的关系,也有选择农作物良种的概念。这表明,《诗经》( )

A.文笔清新节奏明快 B.内容通俗易懂

C.蕴含朴素科学意识 D.韵律典雅优美

5. (2021广东)考古学者发现,殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显。甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(如图)。据此推测,这种跪坐姿势是( )

A.礼仪规范的结果 B.狩猎生活的需要

C.战斗训练的要求 D .刑罚残酷的表现

6. (2020深圳)我们的先人很早就认识到生态环境的重要性。孔子说:”钓而不纲, 戈坏射宿。”意思是“不用大网打鱼,不射夜宿之鸟”。这一观点出自( )

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

7. (2022广东)湖北云梦秦墓中发掘的秦律很大-部分内容属于官府行政法规性质,秦的大小官府机构都制定有若干规章制度。官吏若有违反,就可构成犯罪。这些规章制度有助于( )

A.废除郡县制度 B.巩固分封 C.完善法律制度 D.尊崇儒术

8. (2021广东)《史记》记载,胡亥是赵高和李斯篡改秦始皇遗诏而立,但北京大学收藏的西汉竹书《赵正书》却记载,胡亥是秦始皇临终前亲自认可的继承人。这表明( )

A.《赵正书》缺乏史料价值 B.出土文献更可信

C.《史记》仅仅是一家之言 D.秦始皇刚愎自用

9. (2020广东)东汉梁太后之兄梁冀独揽朝政20余年。梁冀-门“前后七封候,三皇后,六贵人,一大将军...余卿、将、尹、校五十七人”, 宗室姻亲充斥朝廷和郡县。这说明当时( )

A.官僚机构脆肿 B.宦官把持朝政

C.豪强地主横行 D .外戚势力膨胀

10. (2022:广东)十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚”行礼于辟雍,祀先师孔子”, 前秦政权形成“英儒毕集”局面。苻坚这一举措( )

A.改革了官员选拔制度 B.体现“无为而治”

C.完善了儒家思想体系 D .有利于民族交融

11. (2020深圳)在学习历史的过程中,我们可以借助历史文学作品来了解史实。《三 国演义》中“孔明草船借箭”“周瑜打黄盖” 的故事有助于我们了解( )

A.桂陵之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

12. (2020广东)魏普南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡” 。昌思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )

A.民族交融加强 B.周业贸易繁荣

C.政治清明稳定 D.中外交流频繁

13. (2021.广东)东晋初期,大量避乱南迁的北方贵族定居浙东,他们主要参与制造业、商业和运输业等经济活动,很少涉足大土地农业经营。这表明北方贵族( )

A.缺乏生产工具和技术 B.可支配的劳动力不足

C.难以获得广阔的田地 D .排斥南方的本地贵族

二、材料分析

14. (2021广东)中华民族的形成和发展是一部充满互动与交融、 从多元到- -体的历史。阅读材料,回答问题。

材料一:胡之名,初本专指匈奴,后为北族通称,以其形貌相同,可无以为别,故以方位冠之。轨、鲜卑之先,称为东胡是也。其后循是例,施诸西北,则日西胡, 8西域...其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、孰、鲜卑等,入中国后, 胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉。

——摘编自吕思勉《读史札记胡考》

材料二:君不闻胡茄声最悲,紫髯绿眼胡人吹。

——岑参 《胡茄歌送颜真卿使赴河陇》

铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群。

——杜甫《黄河》

紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。

——白居易 《西凉伎》

材料三:沙陀族建立的后唐、后晋与后汉王朝,并未带来严重的种族歧视与压迫,反而历经摸爬滚打促成了各民族的融汇。恰恰在这一时期之后,所谓“蕃兵胡将”问题,河北、河东地区的“胡化”问题,不再成为纳入士大夫视野的严重问题。活动在中原地区的沙陀、粟特、回鹘等民族,有许多就地融入了汉族社会。

——摘编自邓小南《论五代宋初"胡/汉”语境的消解》

(1)根据材料一,指出称“胡”的民族具体有哪些 分析“胡”由北族通称变成仅指西域人的原因。

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述五代宋初“胡” ”汉”观念有何变化

15. (2020-深圳)服饰作为社会文化的符号,它的变化折射出人类社会的政治变革、经济变化和风尚变迁。 阅读材料,回答问题。

材料一: (孝文帝)引见王公卿士,责留京之官日:“昨望 见妇女之服,仍为夹领小袖(少数民族旧俗)。... . .卿等何为而违前诏 "

——《魏书》卷二+-上《献文六王.咸阳王禧传》

材料二:民国元年,迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一一个正式的服饰法令 ,即《服制》。...使洋服正式步入中国人的生活……革命党人正是以法国大革命、美国独立战争为榜样,以西方政体为基本。因此,民初服饰的西化是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹。

一一摘编自《光明日报》2014年5月14日

材料三: 18世纪以前,英国的棉织品质地低劣,竞争不过印度、中国的棉织品。当时穿着中印棉布衣服的风尚风靡一时。为了促进本国纺织业的发展,1700年英国议会通过法令,禁止从印度、中国和伊朗输入染色的棉纺织....英国只有采用新技术才能在国际市场上同印度、中国的产品争。正是这个商品竞争的需要,才推动了一系列新发明,进而引发了工业革命。

——摘自刘祚昌、光仁洪、韩承文主编《世界通史》

材料四:如图这幅艺术作品描绘的是日本明治维新时期民众生活的一一个场景。

请回答:

(1 )根据材料一并结合所学知识,指出孝文帝是哪一民族的统治者。 留京官员违背了他的哪项诏令 孝文帝坚持推行改革起到了什么作用

(2)根据材料二并结合所学知识,分析服饰法令的颁发与哪次革命存在关联。此后,民国时期服饰出现了什么变化 “以西方政体为摹本”中国建立了什么政体

根据材料三并结合所学知识,指出工业革命最早从哪一-行业开始。 列举两个工业革命中的新发明。从材料中归纳英国促进该行业发展的方法。

(4)根据材料四,如图反映了明治维新时期民众服装的差异,有人穿传统服装,有人穿西式服装。结合所学知识,指出这是改革的哪一方面。经过改革,日本走上了什么道路

参考答案

一、1.1.[知识点]中国境内的早期人类;)

[答案] A

[解析] [分析] 1旧石器时代距今约300万年至距今约1万年,以使用打制石器为主;新石器时代大约从1万年前开始结束时间从距今5000多年至2000年,以使用磨制石器为主。根据题干中的“距今已有13万年”" 两面打制的手斧”等信息可知,这些手斧产生于旧石器时代。

A项1旧8石器时代使用打制石器,符合题意;

B项新石器时代使用磨制石器,不符合题意;

C项青铜时代指商周时期,不符合题意;

D项铁器时代春秋后期开始,不符合题意;

故答案为A。

[点评]本题难度适中,考查皮洛遗址及学生的理解能力。识记并理解相关知识。

2.[知识点]原始的农耕生活;

[答案] B

[解析] [分析] 题干关键信息“诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作”说明当时农业耕作有了新气象,如施肥、深耕,间作,使得农业经济得到了发展,因而在他看来,“诀窍” 是中国农业精耕细作, B符台题意。

故答案选: B.

[点评]本题旨在考查学生对中国古代小农经济的特点的了解,主要考查学生对材料的分析和理解能力。

3.[知识点]原始的农耕生活

[答案] C

[解析] [分析] 本题考查半坡人的生产生活,知道半坡人生活在黄河流域,会制造彩陶。据题干并结合所学知识可知,距今约6000年的半坡人生活在黄河流域,会制造彩陶。故如图所示的文物出土于黄河流域。

故答案为: C。

[点评]本题考查半坡人的生产生活,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.[知识点]春秋争霸;

[答案] C

[解析] [分析] “不仅提到252种动植物 ,还描述了动植物与环境的关系,也有选择农作物良种的概念”反映的是《诗经》注意到动植物与生长环境之间的关系,蕴含朴素科学意识。

ABD三项不能从材料中得出,不符合题意;

C项蕴含朴素科学意识理解正确,符合题意;

故答案为C.

[点评]本题难度适中,考查《诗经》的内容及学生的理解能力。《诗经》 是中国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌。本题是材料式选择题,解答关键是正确分析材料。

5.[知识点]夏商、西周的更替

[答案] A

[解析] [分析] 由材料“殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显”可知,这种跪坐姿势是一种长期的行为,而不是因为刑罚、或战斗训练。商朝人也不再过狩猎生活,而是农耕生活,所以最合理的解释是礼仪规范的结

故答案选: A。

[点评]本题考查甲骨文的相关知识,关键是对材料的分析与解读。

6.[知识点]孔子的贡献及评价

[答案] A

[解析] [分析] 本题考查孔子,知道孔子是儒家学派创始人。孔子是儒家学派创始人,他的核心思想是仁,故“钓而不纲,不射宿”出自儒家。

故答案为:A..

[点评]本题考查孔子,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.[知识点]秦巩固统一的措施

[答案] C

[解析] [分析] “秦的大小官府机构都制定有若干规章制度。 官吏若有违反,就可构成犯罪”反映了秦朝的法制,这些规章制度有助于完善法律制度。

A项废除郡县制度错误,秦朝确立郡县制,不符合题意;

B项巩固分封错误,秦朝废除了分封制,不符合题意;

C项完善法律制度理解正确,符合题意;

D项尊崇儒术是在汉武帝时期,秦朝“焚书坑儒”, 不符合题意;

故答案为C。

[点评]本题难度适中,考查秦朝的统治及学生的理解能力。秦朝建立了一整套专制主义中央集权制度。 掌握秦朝的统治和影响。

8.[知识点]《史记》; 司马迁;

[答案] C

[解析] [分析] 由材料"《史记》记载,胡亥是赵高和李斯篡改秦始皇遗诏而立,但北京大学收藏的西汉竹书《赵正书》却记载,胡亥是秦始皇临终前亲自认可的继承人”可知,对同一个历史事件,不同的文献有不同的记载,这说明《史记》仅仅是一家之言。故答案选:C;

《史记》和《赵正书》均属于文献史料,均有较高的史料价值,因此, AB项说法过于绝对,排除AB ;题干材料无法说明秦始皇刚愎自用,排除D项;

故答案为C。

[点评]本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

9.[知识点]外戚与宦官交替专权;

[答案] D

[解析] [分析] 据题干可知,题干反映了东汉时期外戚势力膨胀。东汉中期以后,于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。

ABCE项和题干材料不符,不符合题意;

D项外戚势力膨胀理解正确,符合题意;

故答案为D。

[点评]本题难度适中,考查东汉的兴衰及学生的识记和理解能力。解题关键是熟练掌握基础知识,知道东汉中期以后出现了外戚与宦官交替专权的局面。

10.[知识点]淝水之战;

[答案] D

[解析] [分析] “行礼于辟雍 ,祀先师孔子”反映了苻坚接受儒家思想的行为,这缩小了与汉族的区别,有利于民族交融。AC两项理解错误,材料反映的不是官员选拔制度,也不能完善儒家思想体系,不符合题意;

B项体现“无为而治”理解错误,无为而治是首家思想的主张,不符合题意;

D项有利于民族交融理解正确,符合题意;

故答案为D.

[点评]本题难度适中,考查苻坚的事迹及学生准确解读历史材料的能力。掌握苻坚的事迹和影响。

11.[知识点]官渡之战和赤壁之战;

[答案] C

[解析] [分析] 本题考查了赤壁之战。孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。“孔明草船借箭” “周瑜打黄盖” 等这些脍炙人口的故事都和赤壁之战有关。208年 曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动赤壁之 战。刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。相传在这次战役中诸葛亮““草船借箭”和施“连环计”。黄盖诈降、庞统献“连环计”的时候,程昱等人就劝曹操要谨慎小心、明察秋毫,但曹操不听劝告,-意孤行,从而.导致上当中计,兵败赤壁。蒋干盗书,成语典故。这个故事出自《三国演义》,发生在赤壁 大战前夕,曹操亲率百万大军,驻扎在长江北岸,意欲横渡长江,直下东吴。东吴都督周瑜也带兵与曹军隔江对峙,双方剑拔弩张。曹操手下的谋士蒋干,因自幼和周瑜同窗读书,便向曹操毛遂自荐,要过江到东吴去作说客 ,劝降周瑜。结果周瑜设下计策,令蒋干盗得假冒曹操水军都督蔡瑁、张允写给周瑜的降书。蒋干献书曹操,令斩了蔡瑁、张允。后来蒋干盗书用来比喻中别人的反间计。

故答案为: C.

[点评]本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记赤壁之战的相关故事。

12.[知识点]北魏孝文帝的改革;

[答案] A

[解析] [分析] 吕思勉《中国通史》讲到“-到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”, 意在说明魏晋南北朝时期民族交融加强,致使魏晋南北朝内迁的北方少数民族即“五胡”到隋唐时期已经汉化,与汉族无异。

A项民族交融加强是题干材料意在说明的内容,符合题意;

BCD三项和题干材料内容不符,不符合题意;

故答案为A。

[点评]本题难度适中,考查北方民族大交融及学生的识记和理解能力。解题关键是熟练掌握基础知识,知道魏晋南北朝时期民族交融加强,致使魏晋南北朝内迁的北方少数民族即“五胡”到隋唐时期已经汉化,与汉族无异。

13.[知识点]江南地区的开发;

[答案] C

[解析] [分析] A缺乏生产工具和技术,与史实不符,故排除;

B可支配的劳动力不足,材料并未体现,故排除;

C难以获得广阔的田地,是北方贵族参 与制造业、商业和运输业经济活动的原因, C正确;

D排斥南方本地贵族,材料未体现,故排除;

故答案选:C.

[点评]本题考查两晋之间人口迁徙的相关知识,北人南迁,促进了江南地区经济发展。

14.(1)[答案]具体有:匈奴、孰鲜卑;原因:虽居住地、习俗、名字可变,但相貌不可泯灭。

(2)[答案]材料中古诗1、 3中的紫髯与人俑中的大胡须印证:材料中的古诗2高鼻与人俑中的高鼻梁印证;材料古诗1.3中绿眼、深目与人俑中的眼睛凹陷印证。

(3)[答案]变化:汉人主朝用兵采用蕃兵胡将,胡化。中原地区少数民族融合进汉族社会,汉化。民族融汇,人们的观念与认识演变促成胡、汉的观念逐渐消解。

[知识点]秦巩固统一的措施;北方游牧民族的内迁;

[解析] [分析] (1 )根据材料中可以看出具体有的民族有匈奴、孰、鲜卑。原因根据”其居地可以屡迁,俗尚亦易融合,惟形貌之异,卒不可泯,故匈奴、乌丸、鲜卑等,入中国后,胡名遂隐,惟西域人则始终蒙是称焉”进行分析可知,虽居住地、习俗、名字可变,但相貌不可泯灭。

(2 )根据材料二给出的古诗“君不闻胡茄声最悲,紫髯绿眼胡人吹。””铁马张鸣不知数 ,胡人鼻动成群”"紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。”和图片材料进行对比印证,可以看出紫髯,鼻、绿眼、深目与人俑中的大胡须、高鼻梁、眼睛凹陷印证。

(3 )根据材料...未带来严重的种族歧视与压迫,反而历经摸爬滚打促成了各民族的融汇。恰恰在这一时期之后 ,所谓‘蕃兵胡将’问题,河北、河东地区的‘胡化' 问题,不再成为纳入士大夫视野的严重问题。活动在中原地区的沙陀、粟特、回鹘等民族,有许多就地融入了汉族社会”看出民族融汇,人们的观念与认识演变促成胡、汉的观念逐渐消解。汉人主朝用兵采用蕃兵胡将,胡化。中原地区少数民族融合进汉族社会,汉化。民族融汇,人们的观念与认识演变促成胡、汉的观念逐渐消解。

[点评]本题以三则文字图片材料为背景依托,主要考查了五代民族交融、五代宋初“胡”“汉” 观念的变化等知识,掌握相关基础知识。

15.(1)[答案]鲜卑族;以汉服代替鲜卑服;促进民族交融,增强北魏实力。

(2)[答案]命;服饰西化;民主共和政体。

(3)[答案]棉纺织业;珍妮机、改良蒸汽机等;出台法令禁止棉纺织品进口,采用新技术。

(4)[答案]政治变革,国家政策的影响等。

[知识点]中国近代社会生活的变化;北魏孝文帝的改革 ;中华民国 ;日本明治维新 ;第一次工业革命;革命志士与武装起义 ;

[解析] [分析] (1)根据材料一“ (孝文帝)引见王公卿士,留京之官曰:‘昨望见妇女之服,仍为夹领小袖(少数民族旧俗)。……卿等何为而违前诏 ’”并结合所学知识孔子,孝文帝是鲜卑族的统治者。 留京官员违背了他的以汉服代替鲜卑服的诏令,文帝坚持推行改革起到了促进民族交融,增强北魏实力的作用。

(2)根据材料二”民国元年,迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一个正式的服饰法令 ,即《服制》。……使洋服正式步入中国人的生活……革命党人正是以法国大革命、美国独立战争为榜样,以西方政体为基本。因此,民初服饰的西化是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹”并结合所学知识孔子,服饰法令的颁发与辛亥革命存在关联。此后,民国时期服饰出现的变化是服饰西化,“以西方政体为摹本” , 中国建立了民主共和政体。

(3)根据材料三“18世纪以前,英国的棉织品质地低劣,竞静不过印度、中国的棉织品。当时穿着中印棉布衣服的风尚风摩一时。为了促进本国纺织业的发展, 1700年英国议会通过法令,禁止从印度、中国和伊朗输入染色的棉纺织……英国只有采用新技术才能在国际市场上同印度、中国的产品竞争。正这个商品竞争的需要,才推动了-系列新发明,进而引发了工业革命”并结合所学知识可知,工业革命最早从棉纺织业开始。工业革命中的新发明有珍妮机、改良蒸汽机等。英国促进棉纺织业发展的方法是出台法令禁止棉纺织品进口,采用新技术。

(4)根据材料四可知,图片反映了明治维新时期民众服装的差异,有人穿传统服装,有人穿西式服装。结合所学知识可知,这是改革的社会生活方面。经过改革,日本走上了发展资本主义的道路。

(5)根据材料一、材料二和材料四可知,引起服饰变化的共同因素是政治变革,国家政策的影响等。

故答案为: ()鲜卑族;以汉服代替鲜卑服;促进民族交融,增强北魏实力。

(2)辛亥革命;服饰西化;民主共和政体。

(3)棉纺织业;珍妮机、改良蒸汽机等;出台法令禁止棉纺织品进口,采用新技术。

(4)社会生活方面;发展资本主义的道路。

(5)政治变革,国家政策的影响等。

[点评]本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记北魏孝文帝改革、辛亥革命的影响、第一次工业革命、日本明治维新等相关史实。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录