2021-2022两年科学中考真题分类汇编01:声和光(按年份分练)

文档属性

| 名称 | 2021-2022两年科学中考真题分类汇编01:声和光(按年份分练) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-11 11:30:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年科学中考真题分类汇编01:声和光

一、单选题

1.(2021·金华)“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北……”我们能看见水中的鱼,是因为( )

A. 光的直线传播 B. 光的反射 C. 平面镜成像 D. 光的折射

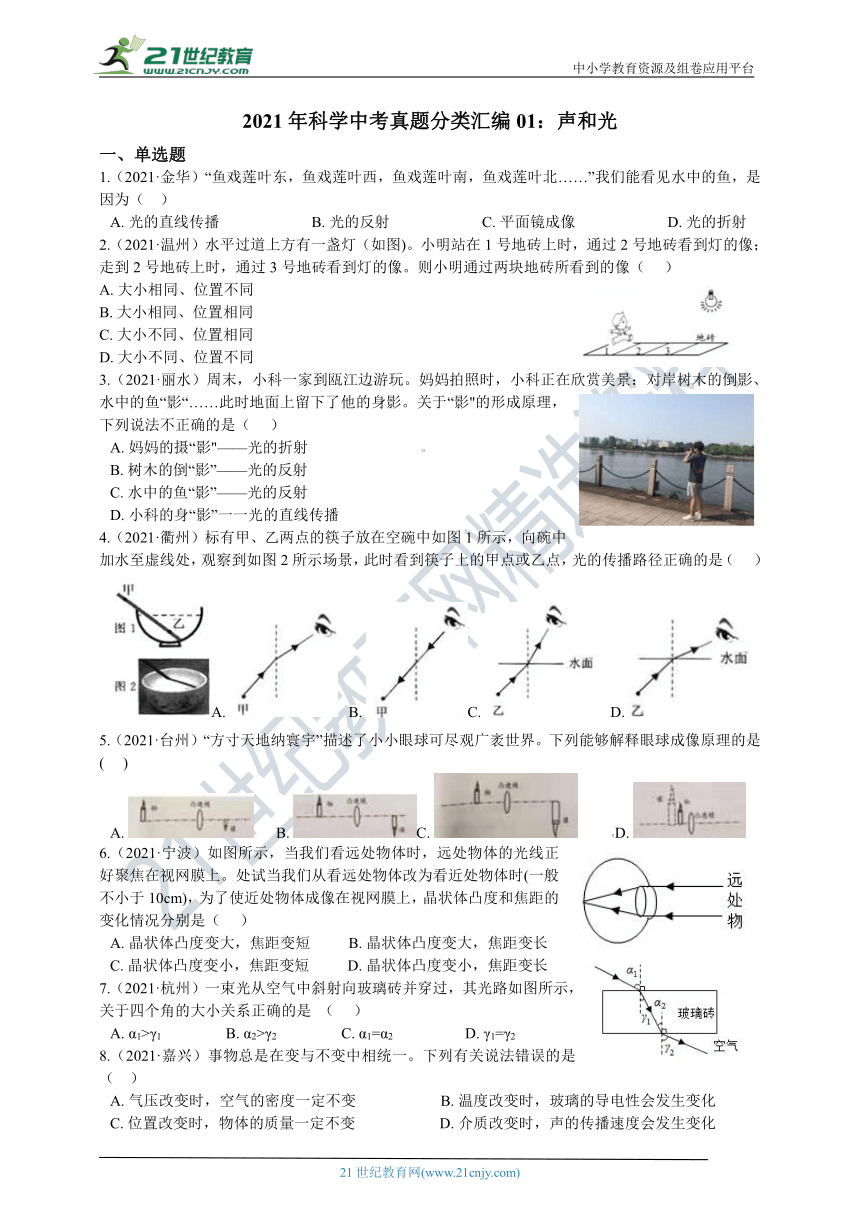

2.(2021·温州)水平过道上方有一盏灯(如图)。小明站在1号地砖上时,通过2号地砖看到灯的像;走到2号地砖上时,通过3号地砖看到灯的像。则小明通过两块地砖所看到的像( )

A. 大小相同、位置不同

B. 大小相同、位置相同

C. 大小不同、位置相同

D. 大小不同、位置不同

3.(2021·丽水)周末,小科一家到瓯江边游玩。妈妈拍照时,小科正在欣赏美景:对岸树木的倒影、水中的鱼“影“……此时地面上留下了他的身影。关于“影"的形成原理,下列说法不正确的是( )

A. 妈妈的摄“影"——光的折射

B. 树木的倒“影”——光的反射

C. 水中的鱼“影”——光的反射

D. 小科的身“影”一一光的直线传播

4.(2021·衢州)标有甲、乙两点的筷子放在空碗中如图1所示,向碗中加水至虚线处,观察到如图2所示场景,此时看到筷子上的甲点或乙点,光的传播路径正确的是( )

A. B. C. D.

5.(2021·台州)“方寸天地纳寰宇”描述了小小眼球可尽观广袤世界。下列能够解释眼球成像原理的是( )

A. B. C. D.

6.(2021·宁波)如图所示,当我们看远处物体时,远处物体的光线正好聚焦在视网膜上。处试当我们从看远处物体改为看近处物体时(一般不小于10cm),为了使近处物体成像在视网膜上,晶状体凸度和焦距的变化情况分别是( )

A. 晶状体凸度变大,焦距变短 B. 晶状体凸度变大,焦距变长

C. 晶状体凸度变小,焦距变短 D. 晶状体凸度变小,焦距变长

7.(2021·杭州)一束光从空气中斜射向玻璃砖并穿过,其光路如图所示,关于四个角的大小关系正确的是 ( )

A. α1>γ1 B. α2>γ2 C. α1=α2 D. γ1=γ2

8.(2021·嘉兴)事物总是在变与不变中相统一。下列有关说法错误的是( )

A. 气压改变时,空气的密度一定不变 B. 温度改变时,玻璃的导电性会发生变化

C. 位置改变时,物体的质量一定不变 D. 介质改变时,声的传播速度会发生变化

二、填空题

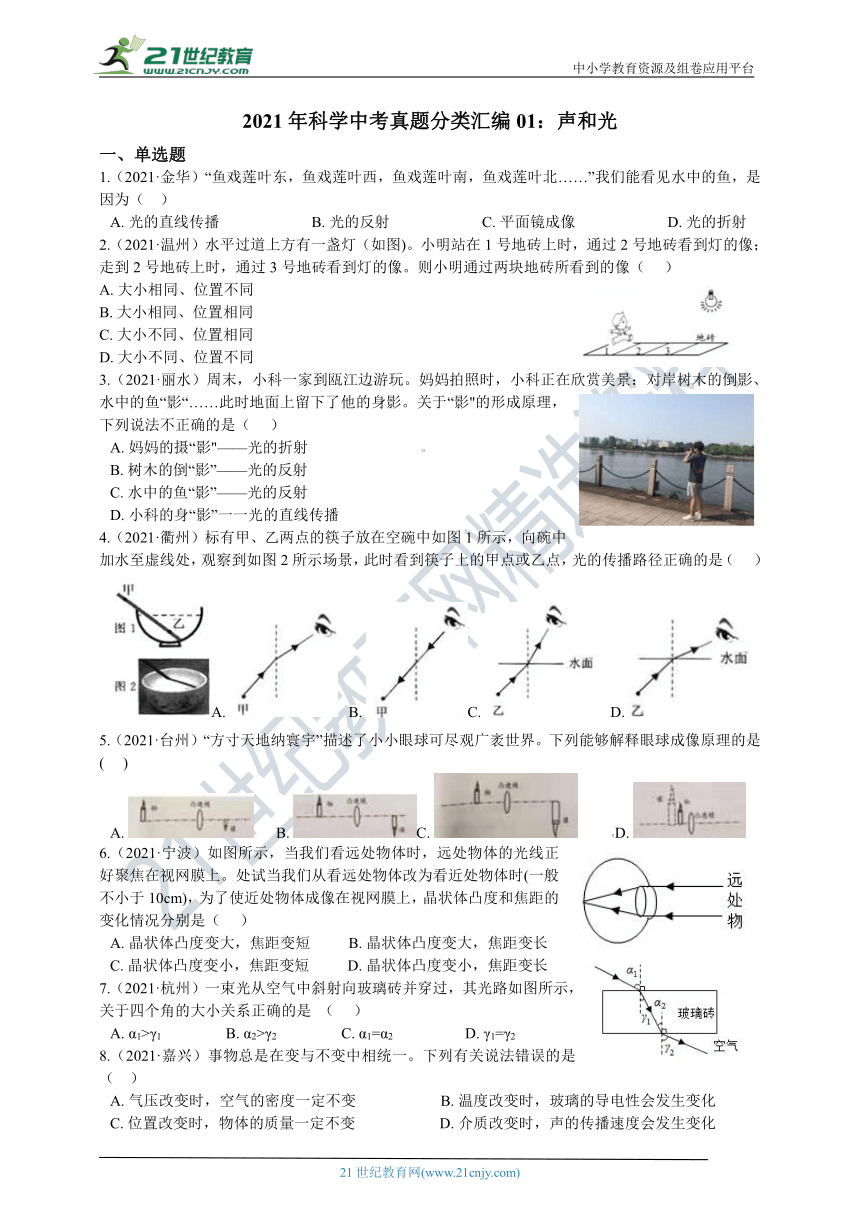

9.(2021·宁波)科学方法是开启大自然奥秘之门的钥匙。

(1)如图所示,用鼓锤分别重敲和轻敲鼓面,铜鼓发出的声音的响度不同,同时可以通过乒乓球反弹的高度,来显示出鼓面振动的情况。通过实验可知:鼓面振动的 ________越大,响度越大。

(2)为了便于描述光的传播路径和方向,科学上引入了光线的概念,实际上光线并不存在。为了形象地表示磁体周围磁场分布的强弱和方向,科学上引入了________的概念,实际上它也并不存在。

10.(2021·宁波)宁波某校课外实践小组利用一根垂直插入水平地面的圭杆,进行为期一年的“观竿测影”活动。2021 年3月14日正午时刻圭杆的杆影如图所示,并测得杆影OA长为55.7cm。

(1)杆影的形成是由于光在同一均匀介质中沿________传播。

(2)图中杆影从O到A指向________方。

(3)预测2021年6月20日正午时刻,该圭杆的杆影长度将比55.7cm________(填“大”或“小”)。

11.(2021·杭州)我们生活在不断变化的环境中,当环境条件改变时,人体往往会发生相应的生理变化,以维持机体内部环境的稳定与平衡。如:

(1)长期居住低海拔区域(如杭州)的人刚进入高海拔区域(如青藏高原)其呼吸频率将________,以适应氧气稀薄的高原环境。

(2)人体从常温环境进人低温环境中时,皮肤血管的管腔将________,从而降低皮肤温度,以利于减少散热,维持体温恒定。

(3)从常温进入高温环境中时,人体会大量出汗,未及时补充水分的情况下,肾小管对水分的重吸收能力将________, 以利于维持体内的水盐平衡。

(4)人们从明亮的环境进入黑暗的场所,眼球的瞳孔将________以增加进入瞳孔的光线适应黑暗的环境。

12.(2021·绍兴)小敏做了如下三个光学实验:

(1)图甲是“探究光的反射定律”的实验,小敏转动激光笔,使入射光束EO贴着纸板绕入射点O沿逆时针方向转动,可观察到反射光束OF沿________时针方向转动。

(2)图乙是“探究平面镜成像规律”的实验,小敏选择玻璃板而不选择平面镜的原因是 ________。

(3)图丙是“研究凸透镜成像规律”的实验,此时光屏上成清晰的像,小敏将凸透镜向光源方向移动至某位置,发现在光屏上又成一个清晰、________(填像的性质)的实像。

13.(2021·湖州)小明用手机拍照,发现手机镜头过于靠近拍摄对象时(如右图所示)无法正常对焦,拍出的照片模糊,此时像成在感光器(相当于光屏)________(选填“前”或“后”)。小明发现将________透镜紧靠在手机镜头上可以解决这一问题,从而理解了手机微距镜头的工作原理。

三、解答题

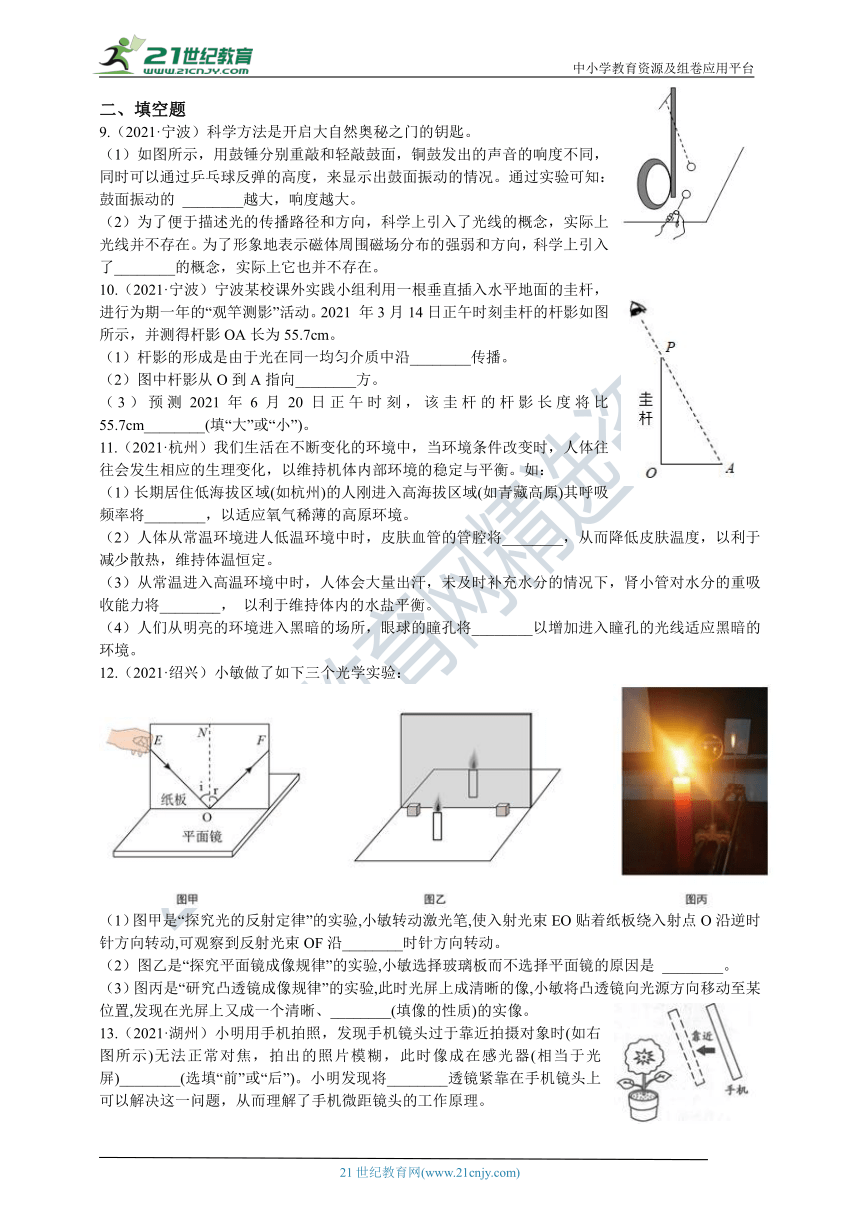

14.(2021·衢州)我国继去年嫦娥五号成功登月之后,今年5月15日天问一号探测器携祝融号火星车又成功着陆火星乌托邦平原。天问- -号探测器从进入火星大气到着陆火星表面的9分钟过程中,依靠自身完成弹开降落伞、反推发动机点火、悬停避障、缓冲着陆等多个动作,实现速度从4.9km/s降低到0m/s。月球和火星部分信息见下表。

天体 离地球距离 天体表面物体受到的重力 表面状况 大气压情况

火星 5.5×107km-4×108km 约为地球上的2/5 岩石、高山、平原 只有地球大气压的1%,大气中95%为二氧化碳

月球 3.6×107km-4×108km 约为地球上的1/6 环形山、高地、平原 没有

(1)探测器着陆火星时离地球约为1.8×108km,根据相关报道,探测器着陆火星表面的9分钟过程中,它会“失去”地面指挥人员的控制,只能依靠自身独立完成各种精确动作。请你根据数据计算并分析探测器“失控”的原因。(提示:通讯信息是通过电磁波传递的,其速度为3×105km/s)

(2)已知祝融号火星车质量为240kg,它随探测器降落至距离火星表面100m时,先悬停避障然后着陆到火星表面。请计算从距离火星表而100m处到着陆火星表面过程中火星车重力做了多少功。

(3)自上个世纪60年代以来,人类对火星开展了40余次探测活动,成功的却不到五半,但人类探索太空的脚步并未停止,相信不远的将来,在火星上将会建立研究站进行长期考察。你认为在设计制定建立研究站计划时,需要考虑人类生存的问题有: ________ (写出一点即可)。

(4)如图为一幅网友自称来自月球车在月球上拍摄的照片,照片上呈现了类似地球上雨后“彩虹”光晕。很多网友问这是不是月球上的彩虹?请你作出判断并说明理由。

四、实验探究题

15.(2021·台州)味蕾中存在着一种甜味感受器, 能感受糖的刺激。但科学家发现原本偏爱甜食的小鼠,被完全破坏该甜味感受器后、仍然喜欢吃某种甜食。这是为什么呢?分析该甜食的组成,发现除葡萄糖外还含有钠盐。已知,单独的钠盐溶液不会引起神经系统对甜味刺激的反应科学家选取一定数量的小鼠,完全破坏该甜味感受器后进行实验,记录如下表。

实验Ⅰ 实验Ⅱ

组别 擦拭小鼠舌头的溶液 对甜味刺激的反应 将小鼠置于提供水、X、含钠盐的葡萄糖溶液的环境中,统计发现小鼠更偏爱含钠盐的葡萄糖溶液,对水和X无明显偏爱。

第一组 含的盐的葡萄糖溶液 反应明显

第二组 X 反应微弱

回答下列问题:

(1)下列物质中,可作为实验用钠盐的是 。

A.Na B.Na2O C.NaOH D.NaCl

(2)表格中的“X”是________溶液。

(3)科学家进行实验基于的假设是________。

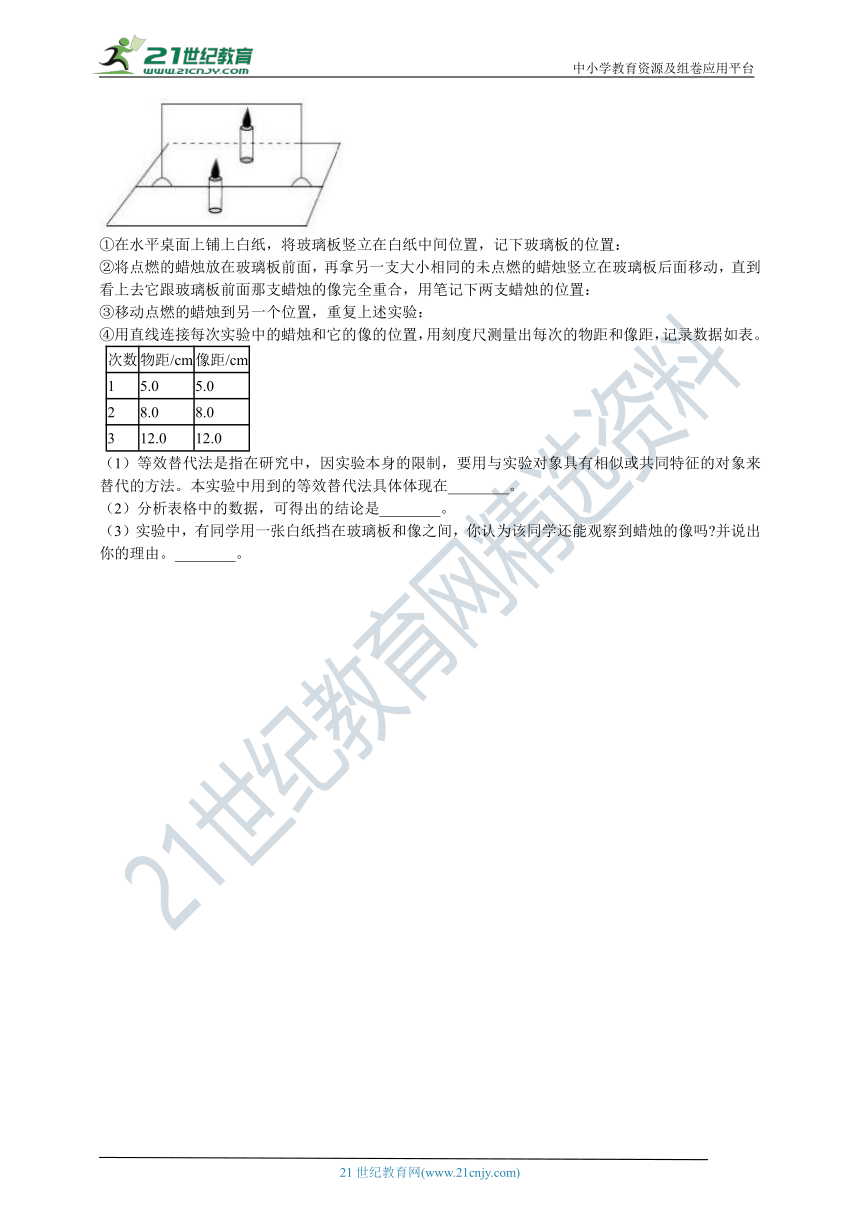

16.(2021·嘉兴)某科学兴趣小组用如图所示装置研究平面镜成像特点。探充像距与物距关系时的实验步骤如下:

①在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置:

②将点燃的蜡烛放在玻璃板前面,再拿另一支大小相同的未点燃的蜡烛竖立在玻璃板后面移动,直到看上去它跟玻璃板前面那支蜡烛的像完全重合,用笔记下两支蜡烛的位置:

③移动点燃的蜡烛到另一个位置,重复上述实验:

④用直线连接每次实验中的蜡烛和它的像的位置,用刻度尺测量出每次的物距和像距,记录数据如表。

次数 物距/cm 像距/cm

1 5.0 5.0

2 8.0 8.0

3 12.0 12.0

(1)等效替代法是指在研究中,因实验本身的限制,要用与实验对象具有相似或共同特征的对象来替代的方法。本实验中用到的等效替代法具体体现在________。

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是________。

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,你认为该同学还能观察到蜡烛的像吗 并说出你的理由。________。

答案解析部分

一、单选题

1. D

解析:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,这就是光的折射,据此分析判断。

我们能看见水中的鱼,其实是鱼身上发出的光线,从水射入空气时发生折射现象形成的虚像,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

不过“胜哥”对此答案有疑义。具体论证请看《我们为何能看到水中的鱼?(一道中考争议题的详细》 ( https: / / mp.weixin. / s __biz=MzI2OTY2MDAyMQ==&mid=2247525933&idx=1&sn=05e04c5cca7f9410a8badd90e7584b36&chksm=eadedc37dda95521f0bfa47af488ae3a045b68cab6567dc35934aece7968bdee722c70b0487a" \l "rd )。

2. B

解析:根据平面镜成像的特点分析判断。

物体在平面镜中所成的像与物体关于平面镜所在的那条直线对称。地砖2和3都处在同一平面内,即它们处在同一直线上,灯泡的位置不动,则通过地砖看到的像大小相同,且位置不变。

故选B。

3. C

解析:根据光的直线传播、反射和折射的知识分析判断。

A.妈妈的摄“影",光从空气射入玻璃镜头发生光的折射,故A正确不合题意;

B.树木的倒“影”,光从空气射到水面发生反射形成的,故B正确不合题意;

C.水中的鱼“影”,光从水中射入空气中发生折射形成,故C错误符合题意;

D.小科的身“影”,是光沿直线传播形成的,故D正确不合题意。

故选C。

4. D

解析:根据光的直线传播和广的折射规律分析判断。

甲点始终在空气中,它发出的光线在空气中沿直线传播,射入我们的眼睛,于是我们看到甲点,故A、B错误;

乙点发出的光线,从水中射入空气中,在水面发生折射,此时折射角小于入射角,折射光线进入眼睛后,我们看到水中乙点的虚像,故C错误,D正确。

故选D。

5. A

解析:根据凸透镜成像的规律分析判断。

人眼就是一架照相机,晶状体和角膜相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,物体在视网膜上成倒立、缩小的实像,此时物距大于像距,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

6. A

解析:①凸透镜的凸度越大,对光线的会聚能力越强,此时焦距越短;

②根据凸透镜成像“物近像远大,物远像近小”的规律分析判断。

①假设晶状体的凸度不变,当看近处物体时,根据“物近像远大”可知,此时像距增大,即成像在视网膜后面;

②要使像向前移动到视网膜上,必须使光线会聚,则晶状体的凸度要变大,而焦距要变小。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

7. A

解析:根据光的折射规律分析判断。

当光从空气射入玻璃中时,折射角小于入射角,即α1>γ1 , 故A正确;

当光从玻璃射入空气中时,折射角大于入射角,即α2<γ2 , 故B错误;

根据光路的可逆性可知,最初的入射角等于后来的折射角,即α1=γ2;最初的折射角等于后来的入射角,即γ1=α2 , 故C、D错误。

故选A。

8. A

解析:(1)根据气压和体积的变化关系分析;

(2)根据导体和绝缘体之间没有严格的界限分析;

(3)根据质量的特性分析;

(4)根据声速的影响因素判断。

A.当气体的质量不变而气压改变时,气体的体积肯定改变,那么空气的密度一定改变,故A错误符合题意;

B. 常温下的玻璃为绝缘体,当温度达到熔融状态时,玻璃会变成导体,故B正确不合题意;

C. 质量是物质的一种属性,不随物体形状、位置、温度的变化而变化,故C正确不合题意;

D.声音在固体、液体和气体中,传播速度不同,故D正确不合题意。

故选A。

二、填空题

9. (1)幅度(或振幅)

(2)磁感线

解析:(1)根据响度与振幅的关系解答;

(2)根据磁感线的定义和用途分析解答。

(1)如图所示,用鼓锤分别重敲和轻敲鼓面,铜鼓发出的声音的响度不同,同时可以通过乒乓球反弹的高度,来显示出鼓面振动的情况。通过实验可知:鼓面振动的幅度(或振幅)越大,响度越大。

(2)为了形象地表示磁体周围磁场分布的强弱和方向,科学上引入了磁感线的概念,实际上它也并不存在。

10. (1)直线

(2)北

(3)小

解析:太阳直射点以一年为周期在南北回归线之间移动。夏至日太阳直射北回归线(北纬23°26'),北回归线以北正午太阳高度达到最大,整个南半球正午太阳高度达到最小。

(1)影子是因为光的直线传播形成的;

(2)3月14日,太阳直射点在南半球,所以影子OA指向北方;

(3)6月20日太阳直射点在北半球,这时的影子长度要比太阳直射点在南半球时短;

故答案为:(1)直线;(2)北;(3)小。

11. (1)变快

(2)变小

(3)增强

(4)变大

解析:(1)当海拔高度越高时,大气压力就越低,空气变的较稀薄,所以空气中的含氧量也就越少;

(2)低温环境中,皮肤血管收缩,血流量减少,进而减少散热量;

(3)肾对水有强大的调节功能。体内缺水时,肾小管对水的重吸收增加,尿比重上升,尿液浓缩;反之,体内水过多时,肾排水量增加。

(4)瞳孔能调节进入眼内的光量,强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激.

(1)低海拔地区氧气含量高,高海拔地区氧气含量低,所以在青藏高原地区,要加快呼吸;

(2)人在低温环境,为了减少散热,减小血管官腔的面积,可以减少散热;

(3)人在高温环境,人体大量出汗,体内水分不足,肾小管重吸收作用可以减少尿液,来维持身体内水盐平衡;

(4)眼球的瞳孔可以控制进光量,瞳孔越大,进光量越多,瞳孔越小,进光量越少。外界环境黑暗,所以进光量比较少,所以要增加进光量,瞳孔要变大。

故答案为:(1) 变快 (2) 变小 (3) 增强 (4)变大

12. (1)顺

(2)便于确定像的位置

(3)倒立、放大

解析:(1)根据“反射角等于入射角”分析;

(2)半透明的玻璃板成像没有平面镜清晰,但是透过它可以看到后面的蜡烛,通过这支蜡烛的移动可以确定像的位置,比较像和物体的大小关系;

(3)在凸透镜成像的实验中,如果将物距和像距对调,那么光屏上仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。

(1)图甲是“探究光的反射定律”的实验,小敏转动激光笔,使入射光束EO贴着纸板绕入射点O沿逆时针方向转动,这时入射角增大,根据“反射角等于入射角”可知,此时反射角也增大,则可观察到反射光束OF沿顺时针方向转动。

(2)图乙是“探究平面镜成像规律”的实验,小敏选择玻璃板而不选择平面镜的原因是便于确定像的位置。

(3)图丙是“研究凸透镜成像规律”的实验,此时光屏上成清晰的像,小敏将凸透镜向光源方向移动至某位置,发现在光屏上又成一个清晰、倒立、放大的实像。

13. 后;凸

解析:(1)根据“物近像远大,物远像近小”的规律判断;

(2)要使像成在感光器上,根据成像位置确定光线要发散还是会聚,进而判断透镜的种类。

(1)当手机镜头过于靠近拍摄对象时,物距很小,根据“物近像远大”可知,此时像距过大,即像成在感光器的后面;

(2)要使像前移到感光器上,需要使原来的光线更加会聚,因此将凸透镜靠在手机镜头上可以解决微距拍摄的问题。

三、解答题

14. (1)地球指挥人员与火星车之间依靠电磁波传递信息,电磁波以光速传播,由于火星车着落时离地球的距离有1.8×108km

根据公式:t=s/v=1.8×108km/3.0×105km/s=600s=10min,从火星车上发出要着落的信号后,地球上的指挥员收到上述信息需要10分钟时间,地球上的指挥员发出指令到达火星车的时间又需要10分钟,此时,火星车早就在地球上指挥人员收到信息前就完成着陆过程了。因此,该过程地面指挥人员对火星车“失去”了控制,祝融号着陆的9分钟过程中只能完全依靠自身识别、判断,地面指挥人员无法代替祝融号作出反应。

(2)解:方法一:

G地=mg=240kg×10N/kg=2400N

G火=2/5×G地=2/5×2400N=960N

W火=Fs=G火s=960N×100m=96000J

方法二:

W地=Fs=Gs=mgs=240kg×10N/kg×100m=240000J(2分)

W火=2/5W地=240000J×2/5=96000J

(3)如何获得氧气、水和燃料,如何获得食物,获得什么食物等。

(4)不是彩虹,因为月球上空没有液态小水滴,所以不能形成彩虹。

解析:(1)由于火星与地球相距甚远,电磁波信号的传递需要一定的时间,所以根据S=vt计算信号传递的时间即可;

(2)已知火星车的质量,根据W=Gh=mgh,计算出其重力做功即可;

(3)在火星上生存要考虑食物、氧气的来源,及能量的来源;

(4)彩虹是光的色散现象,即太阳光通过大气时,通过液态小水滴的折射形成的,而火星大气中没有液态水,所以不可能是彩虹.

四、实验探究题

15. (1)D

(2)葡萄糖溶液

(3)味蕾中还存在林外一中感受器,接受葡萄糖和钠盐的共同刺激

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。味觉是人体重要的生理感觉之一,在很大程度上决定着动物对饮食的选择,使其能根据自身需要及时地补充有利于生存的营养物质。

(1)AB、Na、Na2O 与水反应会生成NaOH,具有腐蚀性;故AB错误;

C、NaOH具有腐蚀性,不可以使用;故C错误;

D、NaCl是食盐,可以直接食用;故D正确;

(2)实验过程中要形成对照,第一组使用的是含盐的葡萄糖溶液,所以第二组使用的是葡萄糖溶液;

(3)单独的钠盐溶液不会引起神经系统对甜味的刺激,而实验中同时用了钠盐和葡萄糖两种物质,所以该实验是基于味蕾中存在另外一种感受器,可以接受葡萄糖和钠盐的共同刺激;

故答案为:(1)D;(2)葡萄糖;(3)味蕾中存在另外一种感受器,接受葡萄糖和钠盐的共同刺激。

16. (1)用未点燃的蜡烛替代像

(2)像距等于物距

(3)能,平面镜成像的原理是光的反射所成的虚像

解析:(1)在探究平面镜成像的实验中,由于成的是虚像,因此不能用光屏承接的方向确定像的位置。需要两个完全相同的蜡烛,一个在前面充当物体,一个在后面不断移动,直到与前面蜡烛的像重合,从而确定像的位置,比较像和物体的大小关系,这里运用了等效替代法。

(2)比较物距和像距的大小,确定二者的大小关系;

(3)根据平面镜成像的原理和特点分析。

(1)等效替代法是指在研究中,因实验本身的限制,要用与实验对象具有相似或共同特征的对象来替代的方法。本实验中用到的等效替代法具体体现在:用未点燃的蜡烛替代像。

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是像距等于物距。

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,我认为该同学还能观察到蜡烛的像,理由为:平面镜成像的原理是光的反射所成的虚像。

2022年科学中考真题分类汇编01:声和光

一、单选题

1.下列所成的像为实像的是( )

A.人在平面镜中成的像

B.山在水中的倒影

C.邮票经放大镜成的正立放大的像

D.太阳经过小孔在地面上成的圆形光斑

2.光从空气斜射到水面时发生了反射和折射,光路如图,其中表示折射光线的是( )

A.AO B.OB C.OC D.ON

3.如图所示是实验室中的毛玻璃片,一面磨砂,一面平滑。为了分辨这两个面,下列方法中不可行的是( )

A.用手去触摸,粗糙的一面是磨砂面

B.用激光笔照射表面,反射后可在光屏上成一个亮点的一面是平滑面

C.压力相同时,与同一水平桌面之间滑动摩擦力较大的一面是磨砂面

D.透过毛玻璃片看不清远处物体,朝向眼睛的一面是平滑面

4.如图所示是一个放置于宁波某地水平地面上的简易计时模型,圭杆垂直下列描述错误的是( )

A.杆影的形成是由于光在均匀介质中沿直线传播

B.一天内,杆影移动是由地球公转造成的

C.一天内,正午的杆影最短

D.该模型依据杆影的方位计时

5.如图所示,在“探究平面镜成像规律”时,固定蜡烛甲,为确定其像的位置,下列操作正确的是( )

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙

C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离内

6.如图,小敏在家中做凸透镜成像实验,墙上出现一个倒立缩小清晰的像,下列说法正确的是( )

A.墙上所成的烛焰像是虚像

B.手和透镜的影子是光的反射形成的

C.若透镜不动,蜡烛远离透镜,手和透镜的影子大小不变

D.若蜡烛不动,透镜靠近蜡烛,能再次呈现清晰的烛焰像

7.光与影的世界是生活也是艺术,更包含着科学的知识与原理。如图是汤勺放入装有水的玻璃杯中,置于平面镜前的情景。下列现象与原理相对应的是( )

A.灯光下玻璃杯的影子——光的折射

B.水中放大的“勺头”——光的反射

C.水中弯折的“汤勺”——光的折射

D.平面镜中的“杯子”——光沿直线传播

8.如图,小舟利用平面镜研究光的反射定律,下列说法错误的是( )

A.AO是入射光线

B.反射角等于30°

C.将激光笔靠近N时,光线OB会靠近ON

D.绕ON前后转动F板,F板上观察不到光线

9.李白的名句“举杯邀明月,对影成三人”中,涉及到的光学知识理解正确的是( )

A.空中的明月是光源

B.杯中的人影是光的折射形成的

C.地上的人影是光沿直线传播形成的

D.月光能照射到人说明光的传播需要介质

二、填空题

10.钻石素有“宝石之王”的称谓,因其优越的特性和漂亮的外表而受到大众喜爱(图甲)。

(1)钻石是在地下150~250 千米的深处,由熔化的地幔中的碳元素冷却生成的八面体晶体。之后,这些晶体经 搬运到地表附近。

(2)天然钻石产量极其稀少,在很多领域会用性质相近的氧化锆(ZrO2)替代。前者属于单质,后者属于化合物,分类的依据是 。

(3)钻石闪闪发光的奥秘在于控制切割钻石的角度,使入射光线不穿透下部亭部面,而被全部反射。图乙为光线经钻石传播的部分光路图,请补充光传播到E处后的折射光线。

三、实验探究题

11.三棱镜是一种重要的光学元件,光通过三棱镜的传播路线是怎样的呢?小越用红光以一定角度射到三棱镜上,光路图如图1所示。改变入射角度,光路图如图2、图3所示。

(1)经过两次折射后,红光均向三棱镜的 (选填“顶角A”或“底面BC”)偏折。这个规律对于其他的单色光成立吗?小越选用其他不同的单色光重复上述实验,发现了同样的规律。

(2)了解了小越的探究后,老师建议小越把凸透镜分割成两部分进行思考,如图4所示。小越经过分析和综合,理解了凸透镜对光具有 作用的原因。

(3)利用三棱镜还可以进行的探究实验是 。

四、解答题

12.如图甲所示,在小宁与平面镜之间有一只杯子,为何杯子和杯子的像在小宁眼球视网膜上成的像大小不同 根据“平面镜成像”、“视觉的形成”等有关知识,我们可以用作图的方法来解释上述现象。图乙为杯子的像CD在视网膜上成像的示意图,请你在图丙中画出杯子AB在视网膜上成的像A'B'。(要求:先根据平面镜成像规律画出AB,再用图乙的方法画出A'B')

答案解析部分

1.D

解析:实像由实际光线会聚而成,可以成在光屏上,根据各个选项的成像原理和特点判断。

A.人在平面镜中成的像,是光的反射形成的虚像,故A不合题意;

B.山在水中的倒影,是光的反射形成的虚像,故B不合题意;

C.邮票经放大镜成的正立放大的像,是光的折射形成的虚像,故C不合题意;

D.太阳经过小孔在地面上成的圆形光斑,是光沿直线传播形成的实像,故D符合题意。

故选D。

2.C

解析:根据光的折射规律分析。

在光的折射现象中,折射光线和入射光线分居在法线两侧。根据图片可知,ON为法线,AO为入射光线,那么水中的OC为折射光线。

故选C。

3.D

解析:(1)根据两个表面的手感不同判断;

(2)光在光滑平整的表面上发生镜面反射,反射光线集中在某个范围内;光在凸凹不平的表面上发生漫反射,反射光线射向四面八方;

(3)增大摩擦力的方法:①增大压力;②增大接触面的粗糙程度;

(4)根据光的折射的知识判断。

A.用手去触摸,粗糙的一面是磨砂面,光滑的一面为平滑面,故A正确不合题意;

B.用激光笔照射表面,反射后可在光屏上成一个亮点的一面发生的是镜面反射,则这个面是平滑面 ,故B正确不合题意;

C.压力相同时,与同一水平桌面之间滑动摩擦力较大的一面肯定比较粗糙,应该是磨砂面,故C正确不合题意;

D.透过毛玻璃片看不清远处物体,无论朝向眼睛的一面为平滑面还是粗糙面,穿过玻璃后的折射光线都是杂乱无章的,因此无法看到远处的物体,故D错误符合题意。

故选D。

4.B

解析:根据光沿直线传播的知识分析判断

A.杆影的形成是由于光在均匀介质中沿直线传播,故A正确不合题意;

B.一天内,杆影移动是由地球自转造成的,故B错误符合题意;

C.一天内,正午时阳光与地面的夹角最大,此时的杆影最短,故C正确不合题意;

D.该模型依据杆影的所对的刻度值进行计时,故D正确不合题意。

故选B。

5.A

解析:根据探究平面镜成像规律的实验过程、现象和结论分析判断。

根据图片可知,蜡烛乙的位置其实就是蜡烛甲在平面镜内成的像的位置。为了找到甲的像的位置,应该用一根与其完全相同的蜡烛丙在镜子另一侧移动,直到与乙重合的位置即可。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

6.D

解析:根据凸透镜成像的特点和规律分析判断。

A.墙相当于光屏,能够成在光屏上的像肯定是实像,故A错误;

B.手和透镜的影子,是光沿直线传播时被阻挡而形成的照不到的黑色区域,故B错误;

C.若透镜不动,蜡烛远离透镜,手和透镜的影子变小,故C错误;

D.根据光路的可逆性可知,当凸透镜成实像时,将物距和像距的数值交换时,光屏上依然呈现清晰的实像,只是像的大小改变,故D正确。

故选D。

7.C

解析:根据有关光的反射、折射和直线传播的知识分析判断。

A.灯光下玻璃杯的影子,是光沿直线传播时形成的光线找不到的黑色区域,故A错误;

B.水中放大的“勺头”,是因为水杯中间厚边缘薄,相当于一个放大镜,光从水中射入空气中时发生折射形成的正立放大的虚像,故B错误;

C.水中弯折的“汤勺”,是勺子发出的光从水中斜射入空气中发生折射形成的虚像,故C正确;

D.平面镜中的“杯子”,是光在镜子表面发生反射形成的虚像,故D错误。

故选C。

8.B

解析:根据对光的反射定律的理解分析判断。

A.根据图片可知,AO是激光笔发出的射向镜面的光线,因此为入射光线,故A正确不合题意;

B.ON为法线,OB为反射光线,二者的夹角∠NOB为反射角。根据图片可知,反射角应该为60°,故B错误符合题意;

C.将激光笔靠近N时,入射角会减小。根据“反射角等于入射角”可知,反射角会减小,即反射光线OB会靠近ON,故C正确不合题意;

D.反射光线、法线和入射光线在同一平面内,则绕ON前后转动F板,此时F板上不会看到反射光线,故D正确不合题意。

故选B。

9.C

解析:(1)能够自己发光的物体叫光源;

(2)根据光的反射知识判断;

(3)根据光沿直线传播的知识判断;

(4)根据光的传播的知识判断。

A.月亮自己不会发光,它反射太阳光,则它不是光源,故A错误;

B.杯中的人影,其实是人发出的光线在水面发生反射形成的虚像,故B错误;

C.地上的人影是光沿直线传播形成的,故C正确;

D.光的传播不需要介质,可以在真空中传播,故D错误。

故选C。

10.(1)地壳变动

(2)是否由同种元素组成

(3)

解析:1.地壳变动是在地球内力的作用下形成的,地震和火山是地壳变动的主要表现形式。

2.纯净物只由一种物质构成,只由一种元素构成的纯净物只有一种物质,即单质。

由两种或两种以上组分(如元素)按一定重量比与一定结构排列结合成的叫化合物。

3.光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象。属于光的折射现象。

(1)钻石是在地下150~250 千米的深处,由熔化的地幔中的碳元素冷却生成的八面体晶体。之后,这些晶体经地壳变动搬运到地表附近。

(2)天然钻石产量极其稀少,在很多领域会用性质相近的氧化锆(ZrO2)替代。前者属于单质,后者属于化合物,分类的依据是是否由同种元素组成。

(3)钻石闪闪发光的奥秘在于控制切割钻石的角度,使入射光线不穿透下部亭部面,而被全部反射。光线由钻石台面垂直进入时亭角的设计,光线进入钻石后经亭部C、D发生两次全反射,并以小于钻石临界角的角度从钻石冠部射出,故光传播到E处后的折射光线如图:

11.(1)底面BC

(2)会聚

(3)光的色散或凹透镜对光的作用

解析:(1)根据图1、图2、图3,分析红光通过三棱镜后的偏折规律;

(2)根据凸透镜对光线的作用解答;

(3)根据三棱镜的特点分析解答。

(1)根据图1、图2、图3可知,经过两次折射后,红光均向三棱镜的底面BC方向偏折。

(2)根据图4可知,凸透镜相当于两个相同的三棱镜将底部重合在一起,根据三棱镜对光线的作用可知,上面的光线向下偏折,下面的光线向上偏折,其实就是所有的光线都向主轴偏折,即凸透镜对光线有会聚作用。

(3)①太阳光经过三棱镜后会被分解为七种颜色的色光,这就是光的色散现象;

②凹透镜相当于两个相同的三棱镜顶角重合在一起,根据三棱镜对光线的作用可知,上面的光线向上偏折,下面的光线向下偏折,其实就是使光线远离主轴,即凹透镜对光线有发散作用。

那么利用三棱镜还可以进行的探究实验为:光的色散或凹透镜对光的作用。

12.

解析:①根据平面镜成像的对称性找到杯子AB的位置和大小;

②在凸透镜成像时,射向光心的光线传播方式不发生改变,据此画出AB在视网膜上所成的像A'B'。

①通过C点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”的规律在镜面右侧这条直线上找到对应的发光的A的位置;

②同理,找到D点对应的发光点B的位置;

③将A、B连接,这就是镜面前的杯子;

④将A与晶状体的中心连接并延长,与视网膜的交点就是像点A';同理,找到B点在视网膜上的像点B';

⑤将像点A'B'连接即可,如下图所示:

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2021年科学中考真题分类汇编01:声和光

一、单选题

1.(2021·金华)“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北……”我们能看见水中的鱼,是因为( )

A. 光的直线传播 B. 光的反射 C. 平面镜成像 D. 光的折射

2.(2021·温州)水平过道上方有一盏灯(如图)。小明站在1号地砖上时,通过2号地砖看到灯的像;走到2号地砖上时,通过3号地砖看到灯的像。则小明通过两块地砖所看到的像( )

A. 大小相同、位置不同

B. 大小相同、位置相同

C. 大小不同、位置相同

D. 大小不同、位置不同

3.(2021·丽水)周末,小科一家到瓯江边游玩。妈妈拍照时,小科正在欣赏美景:对岸树木的倒影、水中的鱼“影“……此时地面上留下了他的身影。关于“影"的形成原理,下列说法不正确的是( )

A. 妈妈的摄“影"——光的折射

B. 树木的倒“影”——光的反射

C. 水中的鱼“影”——光的反射

D. 小科的身“影”一一光的直线传播

4.(2021·衢州)标有甲、乙两点的筷子放在空碗中如图1所示,向碗中加水至虚线处,观察到如图2所示场景,此时看到筷子上的甲点或乙点,光的传播路径正确的是( )

A. B. C. D.

5.(2021·台州)“方寸天地纳寰宇”描述了小小眼球可尽观广袤世界。下列能够解释眼球成像原理的是( )

A. B. C. D.

6.(2021·宁波)如图所示,当我们看远处物体时,远处物体的光线正好聚焦在视网膜上。处试当我们从看远处物体改为看近处物体时(一般不小于10cm),为了使近处物体成像在视网膜上,晶状体凸度和焦距的变化情况分别是( )

A. 晶状体凸度变大,焦距变短 B. 晶状体凸度变大,焦距变长

C. 晶状体凸度变小,焦距变短 D. 晶状体凸度变小,焦距变长

7.(2021·杭州)一束光从空气中斜射向玻璃砖并穿过,其光路如图所示,关于四个角的大小关系正确的是 ( )

A. α1>γ1 B. α2>γ2 C. α1=α2 D. γ1=γ2

8.(2021·嘉兴)事物总是在变与不变中相统一。下列有关说法错误的是( )

A. 气压改变时,空气的密度一定不变 B. 温度改变时,玻璃的导电性会发生变化

C. 位置改变时,物体的质量一定不变 D. 介质改变时,声的传播速度会发生变化

二、填空题

9.(2021·宁波)科学方法是开启大自然奥秘之门的钥匙。

(1)如图所示,用鼓锤分别重敲和轻敲鼓面,铜鼓发出的声音的响度不同,同时可以通过乒乓球反弹的高度,来显示出鼓面振动的情况。通过实验可知:鼓面振动的 ________越大,响度越大。

(2)为了便于描述光的传播路径和方向,科学上引入了光线的概念,实际上光线并不存在。为了形象地表示磁体周围磁场分布的强弱和方向,科学上引入了________的概念,实际上它也并不存在。

10.(2021·宁波)宁波某校课外实践小组利用一根垂直插入水平地面的圭杆,进行为期一年的“观竿测影”活动。2021 年3月14日正午时刻圭杆的杆影如图所示,并测得杆影OA长为55.7cm。

(1)杆影的形成是由于光在同一均匀介质中沿________传播。

(2)图中杆影从O到A指向________方。

(3)预测2021年6月20日正午时刻,该圭杆的杆影长度将比55.7cm________(填“大”或“小”)。

11.(2021·杭州)我们生活在不断变化的环境中,当环境条件改变时,人体往往会发生相应的生理变化,以维持机体内部环境的稳定与平衡。如:

(1)长期居住低海拔区域(如杭州)的人刚进入高海拔区域(如青藏高原)其呼吸频率将________,以适应氧气稀薄的高原环境。

(2)人体从常温环境进人低温环境中时,皮肤血管的管腔将________,从而降低皮肤温度,以利于减少散热,维持体温恒定。

(3)从常温进入高温环境中时,人体会大量出汗,未及时补充水分的情况下,肾小管对水分的重吸收能力将________, 以利于维持体内的水盐平衡。

(4)人们从明亮的环境进入黑暗的场所,眼球的瞳孔将________以增加进入瞳孔的光线适应黑暗的环境。

12.(2021·绍兴)小敏做了如下三个光学实验:

(1)图甲是“探究光的反射定律”的实验,小敏转动激光笔,使入射光束EO贴着纸板绕入射点O沿逆时针方向转动,可观察到反射光束OF沿________时针方向转动。

(2)图乙是“探究平面镜成像规律”的实验,小敏选择玻璃板而不选择平面镜的原因是 ________。

(3)图丙是“研究凸透镜成像规律”的实验,此时光屏上成清晰的像,小敏将凸透镜向光源方向移动至某位置,发现在光屏上又成一个清晰、________(填像的性质)的实像。

13.(2021·湖州)小明用手机拍照,发现手机镜头过于靠近拍摄对象时(如右图所示)无法正常对焦,拍出的照片模糊,此时像成在感光器(相当于光屏)________(选填“前”或“后”)。小明发现将________透镜紧靠在手机镜头上可以解决这一问题,从而理解了手机微距镜头的工作原理。

三、解答题

14.(2021·衢州)我国继去年嫦娥五号成功登月之后,今年5月15日天问一号探测器携祝融号火星车又成功着陆火星乌托邦平原。天问- -号探测器从进入火星大气到着陆火星表面的9分钟过程中,依靠自身完成弹开降落伞、反推发动机点火、悬停避障、缓冲着陆等多个动作,实现速度从4.9km/s降低到0m/s。月球和火星部分信息见下表。

天体 离地球距离 天体表面物体受到的重力 表面状况 大气压情况

火星 5.5×107km-4×108km 约为地球上的2/5 岩石、高山、平原 只有地球大气压的1%,大气中95%为二氧化碳

月球 3.6×107km-4×108km 约为地球上的1/6 环形山、高地、平原 没有

(1)探测器着陆火星时离地球约为1.8×108km,根据相关报道,探测器着陆火星表面的9分钟过程中,它会“失去”地面指挥人员的控制,只能依靠自身独立完成各种精确动作。请你根据数据计算并分析探测器“失控”的原因。(提示:通讯信息是通过电磁波传递的,其速度为3×105km/s)

(2)已知祝融号火星车质量为240kg,它随探测器降落至距离火星表面100m时,先悬停避障然后着陆到火星表面。请计算从距离火星表而100m处到着陆火星表面过程中火星车重力做了多少功。

(3)自上个世纪60年代以来,人类对火星开展了40余次探测活动,成功的却不到五半,但人类探索太空的脚步并未停止,相信不远的将来,在火星上将会建立研究站进行长期考察。你认为在设计制定建立研究站计划时,需要考虑人类生存的问题有: ________ (写出一点即可)。

(4)如图为一幅网友自称来自月球车在月球上拍摄的照片,照片上呈现了类似地球上雨后“彩虹”光晕。很多网友问这是不是月球上的彩虹?请你作出判断并说明理由。

四、实验探究题

15.(2021·台州)味蕾中存在着一种甜味感受器, 能感受糖的刺激。但科学家发现原本偏爱甜食的小鼠,被完全破坏该甜味感受器后、仍然喜欢吃某种甜食。这是为什么呢?分析该甜食的组成,发现除葡萄糖外还含有钠盐。已知,单独的钠盐溶液不会引起神经系统对甜味刺激的反应科学家选取一定数量的小鼠,完全破坏该甜味感受器后进行实验,记录如下表。

实验Ⅰ 实验Ⅱ

组别 擦拭小鼠舌头的溶液 对甜味刺激的反应 将小鼠置于提供水、X、含钠盐的葡萄糖溶液的环境中,统计发现小鼠更偏爱含钠盐的葡萄糖溶液,对水和X无明显偏爱。

第一组 含的盐的葡萄糖溶液 反应明显

第二组 X 反应微弱

回答下列问题:

(1)下列物质中,可作为实验用钠盐的是 。

A.Na B.Na2O C.NaOH D.NaCl

(2)表格中的“X”是________溶液。

(3)科学家进行实验基于的假设是________。

16.(2021·嘉兴)某科学兴趣小组用如图所示装置研究平面镜成像特点。探充像距与物距关系时的实验步骤如下:

①在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置:

②将点燃的蜡烛放在玻璃板前面,再拿另一支大小相同的未点燃的蜡烛竖立在玻璃板后面移动,直到看上去它跟玻璃板前面那支蜡烛的像完全重合,用笔记下两支蜡烛的位置:

③移动点燃的蜡烛到另一个位置,重复上述实验:

④用直线连接每次实验中的蜡烛和它的像的位置,用刻度尺测量出每次的物距和像距,记录数据如表。

次数 物距/cm 像距/cm

1 5.0 5.0

2 8.0 8.0

3 12.0 12.0

(1)等效替代法是指在研究中,因实验本身的限制,要用与实验对象具有相似或共同特征的对象来替代的方法。本实验中用到的等效替代法具体体现在________。

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是________。

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,你认为该同学还能观察到蜡烛的像吗 并说出你的理由。________。

答案解析部分

一、单选题

1. D

解析:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,这就是光的折射,据此分析判断。

我们能看见水中的鱼,其实是鱼身上发出的光线,从水射入空气时发生折射现象形成的虚像,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

不过“胜哥”对此答案有疑义。具体论证请看《我们为何能看到水中的鱼?(一道中考争议题的详细》 ( https: / / mp.weixin. / s __biz=MzI2OTY2MDAyMQ==&mid=2247525933&idx=1&sn=05e04c5cca7f9410a8badd90e7584b36&chksm=eadedc37dda95521f0bfa47af488ae3a045b68cab6567dc35934aece7968bdee722c70b0487a" \l "rd )。

2. B

解析:根据平面镜成像的特点分析判断。

物体在平面镜中所成的像与物体关于平面镜所在的那条直线对称。地砖2和3都处在同一平面内,即它们处在同一直线上,灯泡的位置不动,则通过地砖看到的像大小相同,且位置不变。

故选B。

3. C

解析:根据光的直线传播、反射和折射的知识分析判断。

A.妈妈的摄“影",光从空气射入玻璃镜头发生光的折射,故A正确不合题意;

B.树木的倒“影”,光从空气射到水面发生反射形成的,故B正确不合题意;

C.水中的鱼“影”,光从水中射入空气中发生折射形成,故C错误符合题意;

D.小科的身“影”,是光沿直线传播形成的,故D正确不合题意。

故选C。

4. D

解析:根据光的直线传播和广的折射规律分析判断。

甲点始终在空气中,它发出的光线在空气中沿直线传播,射入我们的眼睛,于是我们看到甲点,故A、B错误;

乙点发出的光线,从水中射入空气中,在水面发生折射,此时折射角小于入射角,折射光线进入眼睛后,我们看到水中乙点的虚像,故C错误,D正确。

故选D。

5. A

解析:根据凸透镜成像的规律分析判断。

人眼就是一架照相机,晶状体和角膜相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,物体在视网膜上成倒立、缩小的实像,此时物距大于像距,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

6. A

解析:①凸透镜的凸度越大,对光线的会聚能力越强,此时焦距越短;

②根据凸透镜成像“物近像远大,物远像近小”的规律分析判断。

①假设晶状体的凸度不变,当看近处物体时,根据“物近像远大”可知,此时像距增大,即成像在视网膜后面;

②要使像向前移动到视网膜上,必须使光线会聚,则晶状体的凸度要变大,而焦距要变小。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

7. A

解析:根据光的折射规律分析判断。

当光从空气射入玻璃中时,折射角小于入射角,即α1>γ1 , 故A正确;

当光从玻璃射入空气中时,折射角大于入射角,即α2<γ2 , 故B错误;

根据光路的可逆性可知,最初的入射角等于后来的折射角,即α1=γ2;最初的折射角等于后来的入射角,即γ1=α2 , 故C、D错误。

故选A。

8. A

解析:(1)根据气压和体积的变化关系分析;

(2)根据导体和绝缘体之间没有严格的界限分析;

(3)根据质量的特性分析;

(4)根据声速的影响因素判断。

A.当气体的质量不变而气压改变时,气体的体积肯定改变,那么空气的密度一定改变,故A错误符合题意;

B. 常温下的玻璃为绝缘体,当温度达到熔融状态时,玻璃会变成导体,故B正确不合题意;

C. 质量是物质的一种属性,不随物体形状、位置、温度的变化而变化,故C正确不合题意;

D.声音在固体、液体和气体中,传播速度不同,故D正确不合题意。

故选A。

二、填空题

9. (1)幅度(或振幅)

(2)磁感线

解析:(1)根据响度与振幅的关系解答;

(2)根据磁感线的定义和用途分析解答。

(1)如图所示,用鼓锤分别重敲和轻敲鼓面,铜鼓发出的声音的响度不同,同时可以通过乒乓球反弹的高度,来显示出鼓面振动的情况。通过实验可知:鼓面振动的幅度(或振幅)越大,响度越大。

(2)为了形象地表示磁体周围磁场分布的强弱和方向,科学上引入了磁感线的概念,实际上它也并不存在。

10. (1)直线

(2)北

(3)小

解析:太阳直射点以一年为周期在南北回归线之间移动。夏至日太阳直射北回归线(北纬23°26'),北回归线以北正午太阳高度达到最大,整个南半球正午太阳高度达到最小。

(1)影子是因为光的直线传播形成的;

(2)3月14日,太阳直射点在南半球,所以影子OA指向北方;

(3)6月20日太阳直射点在北半球,这时的影子长度要比太阳直射点在南半球时短;

故答案为:(1)直线;(2)北;(3)小。

11. (1)变快

(2)变小

(3)增强

(4)变大

解析:(1)当海拔高度越高时,大气压力就越低,空气变的较稀薄,所以空气中的含氧量也就越少;

(2)低温环境中,皮肤血管收缩,血流量减少,进而减少散热量;

(3)肾对水有强大的调节功能。体内缺水时,肾小管对水的重吸收增加,尿比重上升,尿液浓缩;反之,体内水过多时,肾排水量增加。

(4)瞳孔能调节进入眼内的光量,强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激.

(1)低海拔地区氧气含量高,高海拔地区氧气含量低,所以在青藏高原地区,要加快呼吸;

(2)人在低温环境,为了减少散热,减小血管官腔的面积,可以减少散热;

(3)人在高温环境,人体大量出汗,体内水分不足,肾小管重吸收作用可以减少尿液,来维持身体内水盐平衡;

(4)眼球的瞳孔可以控制进光量,瞳孔越大,进光量越多,瞳孔越小,进光量越少。外界环境黑暗,所以进光量比较少,所以要增加进光量,瞳孔要变大。

故答案为:(1) 变快 (2) 变小 (3) 增强 (4)变大

12. (1)顺

(2)便于确定像的位置

(3)倒立、放大

解析:(1)根据“反射角等于入射角”分析;

(2)半透明的玻璃板成像没有平面镜清晰,但是透过它可以看到后面的蜡烛,通过这支蜡烛的移动可以确定像的位置,比较像和物体的大小关系;

(3)在凸透镜成像的实验中,如果将物距和像距对调,那么光屏上仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。

(1)图甲是“探究光的反射定律”的实验,小敏转动激光笔,使入射光束EO贴着纸板绕入射点O沿逆时针方向转动,这时入射角增大,根据“反射角等于入射角”可知,此时反射角也增大,则可观察到反射光束OF沿顺时针方向转动。

(2)图乙是“探究平面镜成像规律”的实验,小敏选择玻璃板而不选择平面镜的原因是便于确定像的位置。

(3)图丙是“研究凸透镜成像规律”的实验,此时光屏上成清晰的像,小敏将凸透镜向光源方向移动至某位置,发现在光屏上又成一个清晰、倒立、放大的实像。

13. 后;凸

解析:(1)根据“物近像远大,物远像近小”的规律判断;

(2)要使像成在感光器上,根据成像位置确定光线要发散还是会聚,进而判断透镜的种类。

(1)当手机镜头过于靠近拍摄对象时,物距很小,根据“物近像远大”可知,此时像距过大,即像成在感光器的后面;

(2)要使像前移到感光器上,需要使原来的光线更加会聚,因此将凸透镜靠在手机镜头上可以解决微距拍摄的问题。

三、解答题

14. (1)地球指挥人员与火星车之间依靠电磁波传递信息,电磁波以光速传播,由于火星车着落时离地球的距离有1.8×108km

根据公式:t=s/v=1.8×108km/3.0×105km/s=600s=10min,从火星车上发出要着落的信号后,地球上的指挥员收到上述信息需要10分钟时间,地球上的指挥员发出指令到达火星车的时间又需要10分钟,此时,火星车早就在地球上指挥人员收到信息前就完成着陆过程了。因此,该过程地面指挥人员对火星车“失去”了控制,祝融号着陆的9分钟过程中只能完全依靠自身识别、判断,地面指挥人员无法代替祝融号作出反应。

(2)解:方法一:

G地=mg=240kg×10N/kg=2400N

G火=2/5×G地=2/5×2400N=960N

W火=Fs=G火s=960N×100m=96000J

方法二:

W地=Fs=Gs=mgs=240kg×10N/kg×100m=240000J(2分)

W火=2/5W地=240000J×2/5=96000J

(3)如何获得氧气、水和燃料,如何获得食物,获得什么食物等。

(4)不是彩虹,因为月球上空没有液态小水滴,所以不能形成彩虹。

解析:(1)由于火星与地球相距甚远,电磁波信号的传递需要一定的时间,所以根据S=vt计算信号传递的时间即可;

(2)已知火星车的质量,根据W=Gh=mgh,计算出其重力做功即可;

(3)在火星上生存要考虑食物、氧气的来源,及能量的来源;

(4)彩虹是光的色散现象,即太阳光通过大气时,通过液态小水滴的折射形成的,而火星大气中没有液态水,所以不可能是彩虹.

四、实验探究题

15. (1)D

(2)葡萄糖溶液

(3)味蕾中还存在林外一中感受器,接受葡萄糖和钠盐的共同刺激

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。味觉是人体重要的生理感觉之一,在很大程度上决定着动物对饮食的选择,使其能根据自身需要及时地补充有利于生存的营养物质。

(1)AB、Na、Na2O 与水反应会生成NaOH,具有腐蚀性;故AB错误;

C、NaOH具有腐蚀性,不可以使用;故C错误;

D、NaCl是食盐,可以直接食用;故D正确;

(2)实验过程中要形成对照,第一组使用的是含盐的葡萄糖溶液,所以第二组使用的是葡萄糖溶液;

(3)单独的钠盐溶液不会引起神经系统对甜味的刺激,而实验中同时用了钠盐和葡萄糖两种物质,所以该实验是基于味蕾中存在另外一种感受器,可以接受葡萄糖和钠盐的共同刺激;

故答案为:(1)D;(2)葡萄糖;(3)味蕾中存在另外一种感受器,接受葡萄糖和钠盐的共同刺激。

16. (1)用未点燃的蜡烛替代像

(2)像距等于物距

(3)能,平面镜成像的原理是光的反射所成的虚像

解析:(1)在探究平面镜成像的实验中,由于成的是虚像,因此不能用光屏承接的方向确定像的位置。需要两个完全相同的蜡烛,一个在前面充当物体,一个在后面不断移动,直到与前面蜡烛的像重合,从而确定像的位置,比较像和物体的大小关系,这里运用了等效替代法。

(2)比较物距和像距的大小,确定二者的大小关系;

(3)根据平面镜成像的原理和特点分析。

(1)等效替代法是指在研究中,因实验本身的限制,要用与实验对象具有相似或共同特征的对象来替代的方法。本实验中用到的等效替代法具体体现在:用未点燃的蜡烛替代像。

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是像距等于物距。

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,我认为该同学还能观察到蜡烛的像,理由为:平面镜成像的原理是光的反射所成的虚像。

2022年科学中考真题分类汇编01:声和光

一、单选题

1.下列所成的像为实像的是( )

A.人在平面镜中成的像

B.山在水中的倒影

C.邮票经放大镜成的正立放大的像

D.太阳经过小孔在地面上成的圆形光斑

2.光从空气斜射到水面时发生了反射和折射,光路如图,其中表示折射光线的是( )

A.AO B.OB C.OC D.ON

3.如图所示是实验室中的毛玻璃片,一面磨砂,一面平滑。为了分辨这两个面,下列方法中不可行的是( )

A.用手去触摸,粗糙的一面是磨砂面

B.用激光笔照射表面,反射后可在光屏上成一个亮点的一面是平滑面

C.压力相同时,与同一水平桌面之间滑动摩擦力较大的一面是磨砂面

D.透过毛玻璃片看不清远处物体,朝向眼睛的一面是平滑面

4.如图所示是一个放置于宁波某地水平地面上的简易计时模型,圭杆垂直下列描述错误的是( )

A.杆影的形成是由于光在均匀介质中沿直线传播

B.一天内,杆影移动是由地球公转造成的

C.一天内,正午的杆影最短

D.该模型依据杆影的方位计时

5.如图所示,在“探究平面镜成像规律”时,固定蜡烛甲,为确定其像的位置,下列操作正确的是( )

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙

C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离内

6.如图,小敏在家中做凸透镜成像实验,墙上出现一个倒立缩小清晰的像,下列说法正确的是( )

A.墙上所成的烛焰像是虚像

B.手和透镜的影子是光的反射形成的

C.若透镜不动,蜡烛远离透镜,手和透镜的影子大小不变

D.若蜡烛不动,透镜靠近蜡烛,能再次呈现清晰的烛焰像

7.光与影的世界是生活也是艺术,更包含着科学的知识与原理。如图是汤勺放入装有水的玻璃杯中,置于平面镜前的情景。下列现象与原理相对应的是( )

A.灯光下玻璃杯的影子——光的折射

B.水中放大的“勺头”——光的反射

C.水中弯折的“汤勺”——光的折射

D.平面镜中的“杯子”——光沿直线传播

8.如图,小舟利用平面镜研究光的反射定律,下列说法错误的是( )

A.AO是入射光线

B.反射角等于30°

C.将激光笔靠近N时,光线OB会靠近ON

D.绕ON前后转动F板,F板上观察不到光线

9.李白的名句“举杯邀明月,对影成三人”中,涉及到的光学知识理解正确的是( )

A.空中的明月是光源

B.杯中的人影是光的折射形成的

C.地上的人影是光沿直线传播形成的

D.月光能照射到人说明光的传播需要介质

二、填空题

10.钻石素有“宝石之王”的称谓,因其优越的特性和漂亮的外表而受到大众喜爱(图甲)。

(1)钻石是在地下150~250 千米的深处,由熔化的地幔中的碳元素冷却生成的八面体晶体。之后,这些晶体经 搬运到地表附近。

(2)天然钻石产量极其稀少,在很多领域会用性质相近的氧化锆(ZrO2)替代。前者属于单质,后者属于化合物,分类的依据是 。

(3)钻石闪闪发光的奥秘在于控制切割钻石的角度,使入射光线不穿透下部亭部面,而被全部反射。图乙为光线经钻石传播的部分光路图,请补充光传播到E处后的折射光线。

三、实验探究题

11.三棱镜是一种重要的光学元件,光通过三棱镜的传播路线是怎样的呢?小越用红光以一定角度射到三棱镜上,光路图如图1所示。改变入射角度,光路图如图2、图3所示。

(1)经过两次折射后,红光均向三棱镜的 (选填“顶角A”或“底面BC”)偏折。这个规律对于其他的单色光成立吗?小越选用其他不同的单色光重复上述实验,发现了同样的规律。

(2)了解了小越的探究后,老师建议小越把凸透镜分割成两部分进行思考,如图4所示。小越经过分析和综合,理解了凸透镜对光具有 作用的原因。

(3)利用三棱镜还可以进行的探究实验是 。

四、解答题

12.如图甲所示,在小宁与平面镜之间有一只杯子,为何杯子和杯子的像在小宁眼球视网膜上成的像大小不同 根据“平面镜成像”、“视觉的形成”等有关知识,我们可以用作图的方法来解释上述现象。图乙为杯子的像CD在视网膜上成像的示意图,请你在图丙中画出杯子AB在视网膜上成的像A'B'。(要求:先根据平面镜成像规律画出AB,再用图乙的方法画出A'B')

答案解析部分

1.D

解析:实像由实际光线会聚而成,可以成在光屏上,根据各个选项的成像原理和特点判断。

A.人在平面镜中成的像,是光的反射形成的虚像,故A不合题意;

B.山在水中的倒影,是光的反射形成的虚像,故B不合题意;

C.邮票经放大镜成的正立放大的像,是光的折射形成的虚像,故C不合题意;

D.太阳经过小孔在地面上成的圆形光斑,是光沿直线传播形成的实像,故D符合题意。

故选D。

2.C

解析:根据光的折射规律分析。

在光的折射现象中,折射光线和入射光线分居在法线两侧。根据图片可知,ON为法线,AO为入射光线,那么水中的OC为折射光线。

故选C。

3.D

解析:(1)根据两个表面的手感不同判断;

(2)光在光滑平整的表面上发生镜面反射,反射光线集中在某个范围内;光在凸凹不平的表面上发生漫反射,反射光线射向四面八方;

(3)增大摩擦力的方法:①增大压力;②增大接触面的粗糙程度;

(4)根据光的折射的知识判断。

A.用手去触摸,粗糙的一面是磨砂面,光滑的一面为平滑面,故A正确不合题意;

B.用激光笔照射表面,反射后可在光屏上成一个亮点的一面发生的是镜面反射,则这个面是平滑面 ,故B正确不合题意;

C.压力相同时,与同一水平桌面之间滑动摩擦力较大的一面肯定比较粗糙,应该是磨砂面,故C正确不合题意;

D.透过毛玻璃片看不清远处物体,无论朝向眼睛的一面为平滑面还是粗糙面,穿过玻璃后的折射光线都是杂乱无章的,因此无法看到远处的物体,故D错误符合题意。

故选D。

4.B

解析:根据光沿直线传播的知识分析判断

A.杆影的形成是由于光在均匀介质中沿直线传播,故A正确不合题意;

B.一天内,杆影移动是由地球自转造成的,故B错误符合题意;

C.一天内,正午时阳光与地面的夹角最大,此时的杆影最短,故C正确不合题意;

D.该模型依据杆影的所对的刻度值进行计时,故D正确不合题意。

故选B。

5.A

解析:根据探究平面镜成像规律的实验过程、现象和结论分析判断。

根据图片可知,蜡烛乙的位置其实就是蜡烛甲在平面镜内成的像的位置。为了找到甲的像的位置,应该用一根与其完全相同的蜡烛丙在镜子另一侧移动,直到与乙重合的位置即可。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

6.D

解析:根据凸透镜成像的特点和规律分析判断。

A.墙相当于光屏,能够成在光屏上的像肯定是实像,故A错误;

B.手和透镜的影子,是光沿直线传播时被阻挡而形成的照不到的黑色区域,故B错误;

C.若透镜不动,蜡烛远离透镜,手和透镜的影子变小,故C错误;

D.根据光路的可逆性可知,当凸透镜成实像时,将物距和像距的数值交换时,光屏上依然呈现清晰的实像,只是像的大小改变,故D正确。

故选D。

7.C

解析:根据有关光的反射、折射和直线传播的知识分析判断。

A.灯光下玻璃杯的影子,是光沿直线传播时形成的光线找不到的黑色区域,故A错误;

B.水中放大的“勺头”,是因为水杯中间厚边缘薄,相当于一个放大镜,光从水中射入空气中时发生折射形成的正立放大的虚像,故B错误;

C.水中弯折的“汤勺”,是勺子发出的光从水中斜射入空气中发生折射形成的虚像,故C正确;

D.平面镜中的“杯子”,是光在镜子表面发生反射形成的虚像,故D错误。

故选C。

8.B

解析:根据对光的反射定律的理解分析判断。

A.根据图片可知,AO是激光笔发出的射向镜面的光线,因此为入射光线,故A正确不合题意;

B.ON为法线,OB为反射光线,二者的夹角∠NOB为反射角。根据图片可知,反射角应该为60°,故B错误符合题意;

C.将激光笔靠近N时,入射角会减小。根据“反射角等于入射角”可知,反射角会减小,即反射光线OB会靠近ON,故C正确不合题意;

D.反射光线、法线和入射光线在同一平面内,则绕ON前后转动F板,此时F板上不会看到反射光线,故D正确不合题意。

故选B。

9.C

解析:(1)能够自己发光的物体叫光源;

(2)根据光的反射知识判断;

(3)根据光沿直线传播的知识判断;

(4)根据光的传播的知识判断。

A.月亮自己不会发光,它反射太阳光,则它不是光源,故A错误;

B.杯中的人影,其实是人发出的光线在水面发生反射形成的虚像,故B错误;

C.地上的人影是光沿直线传播形成的,故C正确;

D.光的传播不需要介质,可以在真空中传播,故D错误。

故选C。

10.(1)地壳变动

(2)是否由同种元素组成

(3)

解析:1.地壳变动是在地球内力的作用下形成的,地震和火山是地壳变动的主要表现形式。

2.纯净物只由一种物质构成,只由一种元素构成的纯净物只有一种物质,即单质。

由两种或两种以上组分(如元素)按一定重量比与一定结构排列结合成的叫化合物。

3.光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象。属于光的折射现象。

(1)钻石是在地下150~250 千米的深处,由熔化的地幔中的碳元素冷却生成的八面体晶体。之后,这些晶体经地壳变动搬运到地表附近。

(2)天然钻石产量极其稀少,在很多领域会用性质相近的氧化锆(ZrO2)替代。前者属于单质,后者属于化合物,分类的依据是是否由同种元素组成。

(3)钻石闪闪发光的奥秘在于控制切割钻石的角度,使入射光线不穿透下部亭部面,而被全部反射。光线由钻石台面垂直进入时亭角的设计,光线进入钻石后经亭部C、D发生两次全反射,并以小于钻石临界角的角度从钻石冠部射出,故光传播到E处后的折射光线如图:

11.(1)底面BC

(2)会聚

(3)光的色散或凹透镜对光的作用

解析:(1)根据图1、图2、图3,分析红光通过三棱镜后的偏折规律;

(2)根据凸透镜对光线的作用解答;

(3)根据三棱镜的特点分析解答。

(1)根据图1、图2、图3可知,经过两次折射后,红光均向三棱镜的底面BC方向偏折。

(2)根据图4可知,凸透镜相当于两个相同的三棱镜将底部重合在一起,根据三棱镜对光线的作用可知,上面的光线向下偏折,下面的光线向上偏折,其实就是所有的光线都向主轴偏折,即凸透镜对光线有会聚作用。

(3)①太阳光经过三棱镜后会被分解为七种颜色的色光,这就是光的色散现象;

②凹透镜相当于两个相同的三棱镜顶角重合在一起,根据三棱镜对光线的作用可知,上面的光线向上偏折,下面的光线向下偏折,其实就是使光线远离主轴,即凹透镜对光线有发散作用。

那么利用三棱镜还可以进行的探究实验为:光的色散或凹透镜对光的作用。

12.

解析:①根据平面镜成像的对称性找到杯子AB的位置和大小;

②在凸透镜成像时,射向光心的光线传播方式不发生改变,据此画出AB在视网膜上所成的像A'B'。

①通过C点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”的规律在镜面右侧这条直线上找到对应的发光的A的位置;

②同理,找到D点对应的发光点B的位置;

③将A、B连接,这就是镜面前的杯子;

④将A与晶状体的中心连接并延长,与视网膜的交点就是像点A';同理,找到B点在视网膜上的像点B';

⑤将像点A'B'连接即可,如下图所示:

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录