部编版语文七年级上册同步课课练:4 古代诗歌四首(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册同步课课练:4 古代诗歌四首(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

[4 古代诗歌四首]

1.下列加点字的注音完全正确的一项是 ( )

A.沧海(cāng) 碣石(jiē) 绿水(lù)

B.竦峙(chì) 灿烂(càn) 龙标(biāo)

C.潮平(zháo) 归雁(yàn) 澹澹(dàn)

D.洛阳(luò) 夜郎(lánɡ) 天涯(yá)

2.为下列诗句中的加点词选择正确的义项。

(1)杨花落尽子规啼 ( )

A.啼哭 B.鸟兽鸣叫 C.打鸣

(2)枯藤老树昏鸦 ( )

A.黑色 B.昏迷 C.黄昏

(3)星汉灿烂 ( )

A.银河 B.星星 C.星空

(4)次北固山下 ( )

A.一次 B.停宿 C.游览

(5)东临碣石 ( )

A.临近 B.靠近 C.到达,登上

3.下列诗句的朗读节奏划分不正确的一项是 ( )

A.东临/碣石,以观/沧海

B.客路/青山外,行舟/绿水前

C.枯藤/老树/昏鸦

D.我寄愁/心与明月,随君直/到夜郎西

4.下列说法正确的一项是 ( )

A.律诗要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字。通常的律诗规定每首八句,每两句为一联,计四联。第二、四、六、八句押韵。

B.《观沧海》是《步出夏门行》的第一章,作者曹操,字翼德,东汉末政治家、军事家、诗人。他的诗以“慷慨悲壮”见称。

C.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是唐代大诗人李白为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的七言律诗。

D.《天净沙·秋思》是一首乐府诗,作者马致远,号东篱,元代戏曲作家、散曲家,与关汉卿、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”。

5.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整、连贯。(每处不超过10字)

诗歌的源头是歌谣。 ① 。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞足蹈便是帮助节奏的;而乐歌的节奏更规律化些。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。 ② ,才有人将那些歌谣记录下来,这便是最初的诗了。

①

②

6.名句默写。

(1)水何澹澹, 。 (曹操《观沧海》)

(2) ,洪波涌起。 (曹操《观沧海》)

(3)我寄愁心与明月, 。 (李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(4)《观沧海》中最能体现诗人博大胸怀的诗句是: , ;

, 。

(5)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中运用拟人的修辞手法,表达诗人对友人的同情与关切的两句诗是: , 。

(6)《次北固山下》一诗中表示时序交替,表现出具有普遍意义的生活哲理的名句是: , 。

(7)《天净沙·秋思》 中直接抒发作者情的句子是: , 。

7.学了《古代诗歌四首》后,班上准备举行以“轻叩诗歌大门”为主题的综合性学习活动,请你完成以下任务。

(1)为了营造“诗中有画,画中有诗”的妙境,有些诗人会给意象着色,如“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”“枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红”,这些佳句都用了红与绿这种对比色。

请谈谈对比色的运用有什么艺术效果,并说说在生活中我们常用“绿叶”来比喻哪一类人。

(2)下图是某同学为《天净沙·秋思》选的插图,请你给插图作者提出修改建议。

(一)阅读《观沧海》,回答问题。

观沧海

[东汉] 曹 操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

8.请任选角度赏析诗句“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”。

9.下列对这首诗理解有误的一项是 ( )

A.这是一首写景抒情诗,诗人借景抒情,诗中洋溢着饱满的激情。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”虚实结合,显示了大海的辽阔和威严。

C.“洪波涌起”中的“涌”字,不仅让我们看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D.诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时所加的套语,与正文内容没有直接关系。

(二)[2020·海南] 阅读《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐] 李 白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

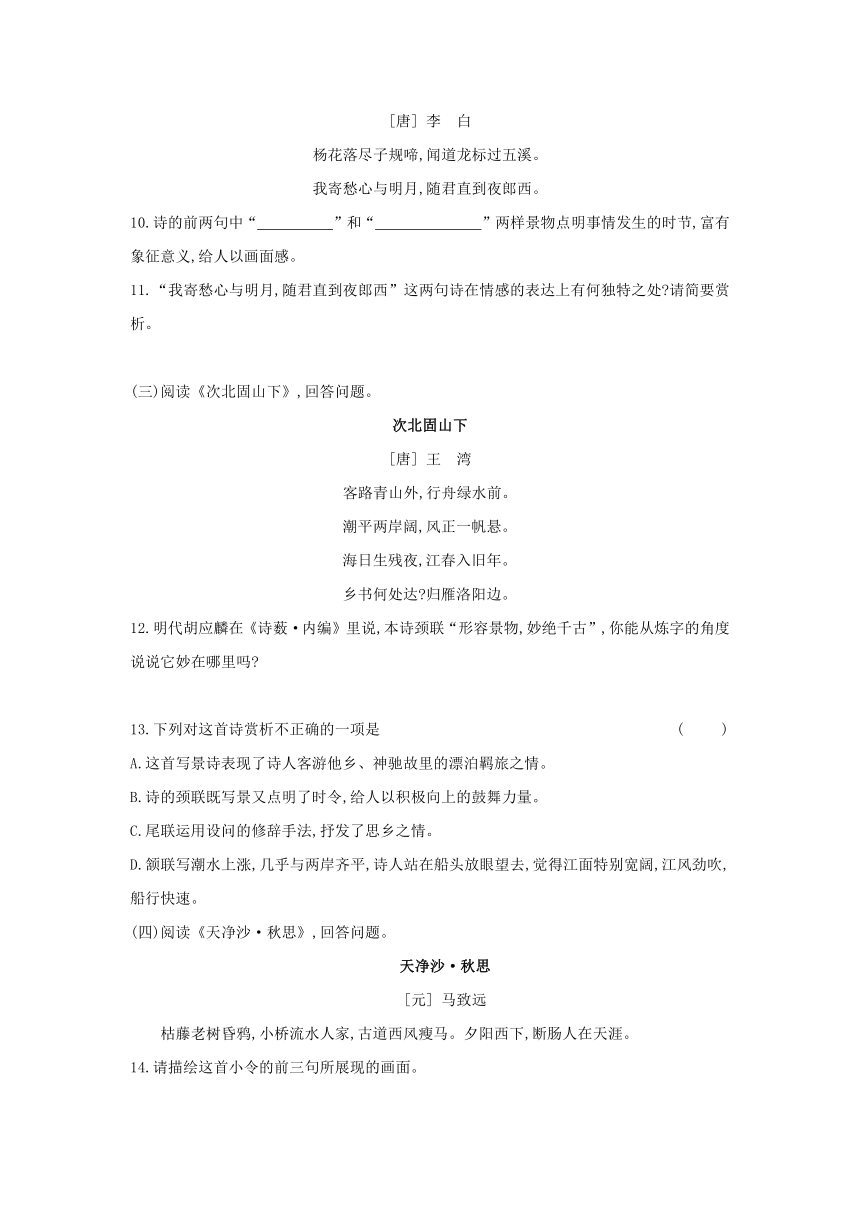

10.诗的前两句中“ ”和“ ”两样景物点明事情发生的时节,富有象征意义,给人以画面感。

11.“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”这两句诗在情感的表达上有何独特之处 请简要赏析。

(三)阅读《次北固山下》,回答问题。

次北固山下

[唐] 王 湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达 归雁洛阳边。

12.明代胡应麟在《诗薮·内编》里说,本诗颈联“形容景物,妙绝千古”,你能从炼字的角度说说它妙在哪里吗

13.下列对这首诗赏析不正确的一项是 ( )

A.这首写景诗表现了诗人客游他乡、神驰故里的漂泊羁旅之情。

B.诗的颈联既写景又点明了时令,给人以积极向上的鼓舞力量。

C.尾联运用设问的修辞手法,抒发了思乡之情。

D.颔联写潮水上涨,几乎与两岸齐平,诗人站在船头放眼望去,觉得江面特别宽阔,江风劲吹,船行快速。

(四)阅读《天净沙·秋思》,回答问题。

天净沙·秋思

[元] 马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

14.请描绘这首小令的前三句所展现的画面。

15.“断肠人在天涯”抒发了诗人怎样的思想感情

[2020·滨州] 阅读下面这首诗,回答问题,

绝句漫兴九首(其七)

[唐] 杜 甫

糁①径杨花铺白毡,点溪荷叶叠青钱。

笋根雉子②无人见,沙上凫雏③傍母眠。

[注] ①糁(sǎn):米粒。②雉子:小野鸡。③凫雏:小野鸭。

16.诗人在第一、二句中选取“径”“ ”“ ”“ ”等物,描绘了一幅初夏郊野图。(3分)

17.品析“沙上凫雏傍母眠”中“傍”字的妙处。(3分)

答案

1. D A项,“碣”应读“jié”,“绿”应读“lǜ”;B项,“峙”应读“zhì”;C项,“潮”应读“cháo”。

2.(1)B (2)C (3)A (4)B (5)C

3. D 正确的朗读节奏划分应为“我寄愁心/与明月,随君直到/夜郎西”。

4. A B项,曹操,字孟德;C项,《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是七言绝句;D项,《天净沙·秋思》是一首小令。

5. 本题考查句子的衔接与补写能力。可通过理解语段大意、前后语句的联系解答此类题。该语段主要讲的是由歌谣到诗的演变。首句点明诗歌起源于歌谣,随后介绍了徒歌和乐歌的区别,据此可推断徒歌和乐歌是歌谣的两种类型,①处可填与“歌谣可分为徒歌和乐歌”意思相近的句子。然后说文字出现前后歌谣的变化,②处可填与“有了文字以后”意思相近的句子。

[答案] 示例:①歌谣可分为徒歌和乐歌

②有了文字以后

6.(1)山岛竦峙

(2)秋风萧瑟

(3)随君直到夜郎西

(4)日月之行 若出其中 星汉灿烂 若出其里

(5)我寄愁心与明月 随君直到夜郎西

(6)海日生残夜 江春入旧年

(7)夕阳西下 断肠人在天涯

7.(1) 运用对比色的作用是突出强调,使要表现的事物形象更加鲜明。根据生活积累,可知“绿叶”指默默奉献的人。

[答案] 运用对比色,会使两种色彩都得到加强,如红和绿两种颜色放在一起,会使红的更红,绿的更绿,从而形成一种明丽鲜艳的视觉效果。我们常用“绿叶”来比喻在取得成功的人物背后默默奉献的人。

(2) 根据自己对诗歌意境的理解,结合画面所展示的内容提出自己的建议。

[答案] 示例一:可以将人骑在马上改为人牵着马走,这样更能表现出鞍马劳顿的意味。因为连马都累得走不动了,画中人的漂泊之苦可想而知。

示例二:画中人可以不戴帽子,让发丝微微飘起,这样就能表现出西风。还可以把“小桥流水人家”安排得远一点,让古道的纵深感强一些,以便景物能真正成为背景,从而突出主人公的孤独感。

8.示例:诗人借助丰富奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概,虚中有实,实中有虚,表现了诗人的博大胸怀和豪迈气概。

9. B 这两句诗动静结合,描写的都是实景。

10. 本题考查筛选诗中景物的能力。阅读全诗,结合题干中的“两样景物点明事情发生的时节”“富有象征意义”“给人以画面感”这些关键词,可知是杨花、子规。

[答案] 杨花 子规

11. 本题考查赏析诗句的能力。题干要求赏析诗句在情感的表达上的独特之处,即要分析诗句是如何表达情感的。 “我寄愁心与明月”想象奇特,诗人想象着把愁心寄托给明月,很显然是把明月当成了人;然后分析第二句,把愁心寄托给明月让其“随君直到夜郎西”,含蓄地表达了诗人对朋友的关心和怀念之情,使诗歌更有韵味。最后整理出运用的修辞手法和其表达效果,即可得出本题的答案。

[答案] 诗人想象奇特,用拟人的修辞手法将明月人格化,把明月当成使者,含蓄地表达了诗人对朋友的关心和怀念之情,使诗歌更有韵味。

12.妙在诗人用“日”“春”作为新生美好事物的象征,提到主语位置而加以强调,并且用“生”“入”两字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。

13. D “江风劲吹”理解错误。由诗中“风正一帆悬”可知,应是和风,船行平稳而快速。

14.示例:一个秋日的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树上,乌鸦已经回巢,不时地啼叫几声;远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,一个人牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上。

15.抒发了诗人羁旅在外思念家乡的孤寂愁苦之情。

16. 本题考查对诗歌内容的理解。解答本题,先分析本诗第一、二两句的意思,然后从中找到描写的景物。根据已经给出的“径”,可知填写的应该是后面的景物,“铺白毡”是对杨花的描绘,不是景物;第二句“点溪荷叶叠青钱”中,“溪”是景物,“荷叶”也是景物,“叠青钱”是对荷叶的具体描写,不是景物。

[答案] 杨花 溪 荷叶

17. 本题考查诗歌炼字的能力。“傍”的意思是“靠近、依靠”,此处指“依偎”,写出了小野鸭亲昵地依偎在母鸭身旁安然入睡的情态,突出了诗人对这幅宁静、温馨画面的喜爱。

[答案] “傍”,本指靠近、依靠,诗句中写小野鸭亲昵地依偎在母鸭身旁安然入睡的情态,流露出诗人对这幅宁静、温馨画面的喜爱之情。

1.下列加点字的注音完全正确的一项是 ( )

A.沧海(cāng) 碣石(jiē) 绿水(lù)

B.竦峙(chì) 灿烂(càn) 龙标(biāo)

C.潮平(zháo) 归雁(yàn) 澹澹(dàn)

D.洛阳(luò) 夜郎(lánɡ) 天涯(yá)

2.为下列诗句中的加点词选择正确的义项。

(1)杨花落尽子规啼 ( )

A.啼哭 B.鸟兽鸣叫 C.打鸣

(2)枯藤老树昏鸦 ( )

A.黑色 B.昏迷 C.黄昏

(3)星汉灿烂 ( )

A.银河 B.星星 C.星空

(4)次北固山下 ( )

A.一次 B.停宿 C.游览

(5)东临碣石 ( )

A.临近 B.靠近 C.到达,登上

3.下列诗句的朗读节奏划分不正确的一项是 ( )

A.东临/碣石,以观/沧海

B.客路/青山外,行舟/绿水前

C.枯藤/老树/昏鸦

D.我寄愁/心与明月,随君直/到夜郎西

4.下列说法正确的一项是 ( )

A.律诗要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字。通常的律诗规定每首八句,每两句为一联,计四联。第二、四、六、八句押韵。

B.《观沧海》是《步出夏门行》的第一章,作者曹操,字翼德,东汉末政治家、军事家、诗人。他的诗以“慷慨悲壮”见称。

C.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是唐代大诗人李白为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的七言律诗。

D.《天净沙·秋思》是一首乐府诗,作者马致远,号东篱,元代戏曲作家、散曲家,与关汉卿、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”。

5.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整、连贯。(每处不超过10字)

诗歌的源头是歌谣。 ① 。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞足蹈便是帮助节奏的;而乐歌的节奏更规律化些。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。 ② ,才有人将那些歌谣记录下来,这便是最初的诗了。

①

②

6.名句默写。

(1)水何澹澹, 。 (曹操《观沧海》)

(2) ,洪波涌起。 (曹操《观沧海》)

(3)我寄愁心与明月, 。 (李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(4)《观沧海》中最能体现诗人博大胸怀的诗句是: , ;

, 。

(5)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中运用拟人的修辞手法,表达诗人对友人的同情与关切的两句诗是: , 。

(6)《次北固山下》一诗中表示时序交替,表现出具有普遍意义的生活哲理的名句是: , 。

(7)《天净沙·秋思》 中直接抒发作者情的句子是: , 。

7.学了《古代诗歌四首》后,班上准备举行以“轻叩诗歌大门”为主题的综合性学习活动,请你完成以下任务。

(1)为了营造“诗中有画,画中有诗”的妙境,有些诗人会给意象着色,如“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”“枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红”,这些佳句都用了红与绿这种对比色。

请谈谈对比色的运用有什么艺术效果,并说说在生活中我们常用“绿叶”来比喻哪一类人。

(2)下图是某同学为《天净沙·秋思》选的插图,请你给插图作者提出修改建议。

(一)阅读《观沧海》,回答问题。

观沧海

[东汉] 曹 操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

8.请任选角度赏析诗句“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”。

9.下列对这首诗理解有误的一项是 ( )

A.这是一首写景抒情诗,诗人借景抒情,诗中洋溢着饱满的激情。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”虚实结合,显示了大海的辽阔和威严。

C.“洪波涌起”中的“涌”字,不仅让我们看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D.诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时所加的套语,与正文内容没有直接关系。

(二)[2020·海南] 阅读《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》,回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐] 李 白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

10.诗的前两句中“ ”和“ ”两样景物点明事情发生的时节,富有象征意义,给人以画面感。

11.“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”这两句诗在情感的表达上有何独特之处 请简要赏析。

(三)阅读《次北固山下》,回答问题。

次北固山下

[唐] 王 湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达 归雁洛阳边。

12.明代胡应麟在《诗薮·内编》里说,本诗颈联“形容景物,妙绝千古”,你能从炼字的角度说说它妙在哪里吗

13.下列对这首诗赏析不正确的一项是 ( )

A.这首写景诗表现了诗人客游他乡、神驰故里的漂泊羁旅之情。

B.诗的颈联既写景又点明了时令,给人以积极向上的鼓舞力量。

C.尾联运用设问的修辞手法,抒发了思乡之情。

D.颔联写潮水上涨,几乎与两岸齐平,诗人站在船头放眼望去,觉得江面特别宽阔,江风劲吹,船行快速。

(四)阅读《天净沙·秋思》,回答问题。

天净沙·秋思

[元] 马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

14.请描绘这首小令的前三句所展现的画面。

15.“断肠人在天涯”抒发了诗人怎样的思想感情

[2020·滨州] 阅读下面这首诗,回答问题,

绝句漫兴九首(其七)

[唐] 杜 甫

糁①径杨花铺白毡,点溪荷叶叠青钱。

笋根雉子②无人见,沙上凫雏③傍母眠。

[注] ①糁(sǎn):米粒。②雉子:小野鸡。③凫雏:小野鸭。

16.诗人在第一、二句中选取“径”“ ”“ ”“ ”等物,描绘了一幅初夏郊野图。(3分)

17.品析“沙上凫雏傍母眠”中“傍”字的妙处。(3分)

答案

1. D A项,“碣”应读“jié”,“绿”应读“lǜ”;B项,“峙”应读“zhì”;C项,“潮”应读“cháo”。

2.(1)B (2)C (3)A (4)B (5)C

3. D 正确的朗读节奏划分应为“我寄愁心/与明月,随君直到/夜郎西”。

4. A B项,曹操,字孟德;C项,《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是七言绝句;D项,《天净沙·秋思》是一首小令。

5. 本题考查句子的衔接与补写能力。可通过理解语段大意、前后语句的联系解答此类题。该语段主要讲的是由歌谣到诗的演变。首句点明诗歌起源于歌谣,随后介绍了徒歌和乐歌的区别,据此可推断徒歌和乐歌是歌谣的两种类型,①处可填与“歌谣可分为徒歌和乐歌”意思相近的句子。然后说文字出现前后歌谣的变化,②处可填与“有了文字以后”意思相近的句子。

[答案] 示例:①歌谣可分为徒歌和乐歌

②有了文字以后

6.(1)山岛竦峙

(2)秋风萧瑟

(3)随君直到夜郎西

(4)日月之行 若出其中 星汉灿烂 若出其里

(5)我寄愁心与明月 随君直到夜郎西

(6)海日生残夜 江春入旧年

(7)夕阳西下 断肠人在天涯

7.(1) 运用对比色的作用是突出强调,使要表现的事物形象更加鲜明。根据生活积累,可知“绿叶”指默默奉献的人。

[答案] 运用对比色,会使两种色彩都得到加强,如红和绿两种颜色放在一起,会使红的更红,绿的更绿,从而形成一种明丽鲜艳的视觉效果。我们常用“绿叶”来比喻在取得成功的人物背后默默奉献的人。

(2) 根据自己对诗歌意境的理解,结合画面所展示的内容提出自己的建议。

[答案] 示例一:可以将人骑在马上改为人牵着马走,这样更能表现出鞍马劳顿的意味。因为连马都累得走不动了,画中人的漂泊之苦可想而知。

示例二:画中人可以不戴帽子,让发丝微微飘起,这样就能表现出西风。还可以把“小桥流水人家”安排得远一点,让古道的纵深感强一些,以便景物能真正成为背景,从而突出主人公的孤独感。

8.示例:诗人借助丰富奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概,虚中有实,实中有虚,表现了诗人的博大胸怀和豪迈气概。

9. B 这两句诗动静结合,描写的都是实景。

10. 本题考查筛选诗中景物的能力。阅读全诗,结合题干中的“两样景物点明事情发生的时节”“富有象征意义”“给人以画面感”这些关键词,可知是杨花、子规。

[答案] 杨花 子规

11. 本题考查赏析诗句的能力。题干要求赏析诗句在情感的表达上的独特之处,即要分析诗句是如何表达情感的。 “我寄愁心与明月”想象奇特,诗人想象着把愁心寄托给明月,很显然是把明月当成了人;然后分析第二句,把愁心寄托给明月让其“随君直到夜郎西”,含蓄地表达了诗人对朋友的关心和怀念之情,使诗歌更有韵味。最后整理出运用的修辞手法和其表达效果,即可得出本题的答案。

[答案] 诗人想象奇特,用拟人的修辞手法将明月人格化,把明月当成使者,含蓄地表达了诗人对朋友的关心和怀念之情,使诗歌更有韵味。

12.妙在诗人用“日”“春”作为新生美好事物的象征,提到主语位置而加以强调,并且用“生”“入”两字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。

13. D “江风劲吹”理解错误。由诗中“风正一帆悬”可知,应是和风,船行平稳而快速。

14.示例:一个秋日的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树上,乌鸦已经回巢,不时地啼叫几声;远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,一个人牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上。

15.抒发了诗人羁旅在外思念家乡的孤寂愁苦之情。

16. 本题考查对诗歌内容的理解。解答本题,先分析本诗第一、二两句的意思,然后从中找到描写的景物。根据已经给出的“径”,可知填写的应该是后面的景物,“铺白毡”是对杨花的描绘,不是景物;第二句“点溪荷叶叠青钱”中,“溪”是景物,“荷叶”也是景物,“叠青钱”是对荷叶的具体描写,不是景物。

[答案] 杨花 溪 荷叶

17. 本题考查诗歌炼字的能力。“傍”的意思是“靠近、依靠”,此处指“依偎”,写出了小野鸭亲昵地依偎在母鸭身旁安然入睡的情态,突出了诗人对这幅宁静、温馨画面的喜爱。

[答案] “傍”,本指靠近、依靠,诗句中写小野鸭亲昵地依偎在母鸭身旁安然入睡的情态,流露出诗人对这幅宁静、温馨画面的喜爱之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首