2021-2022两年科学中考真题分类汇编15:酸碱盐与金属(按年份分练)

文档属性

| 名称 | 2021-2022两年科学中考真题分类汇编15:酸碱盐与金属(按年份分练) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 11:35:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年科学中考真题分类汇编15:酸碱盐与金属1

一、单选题

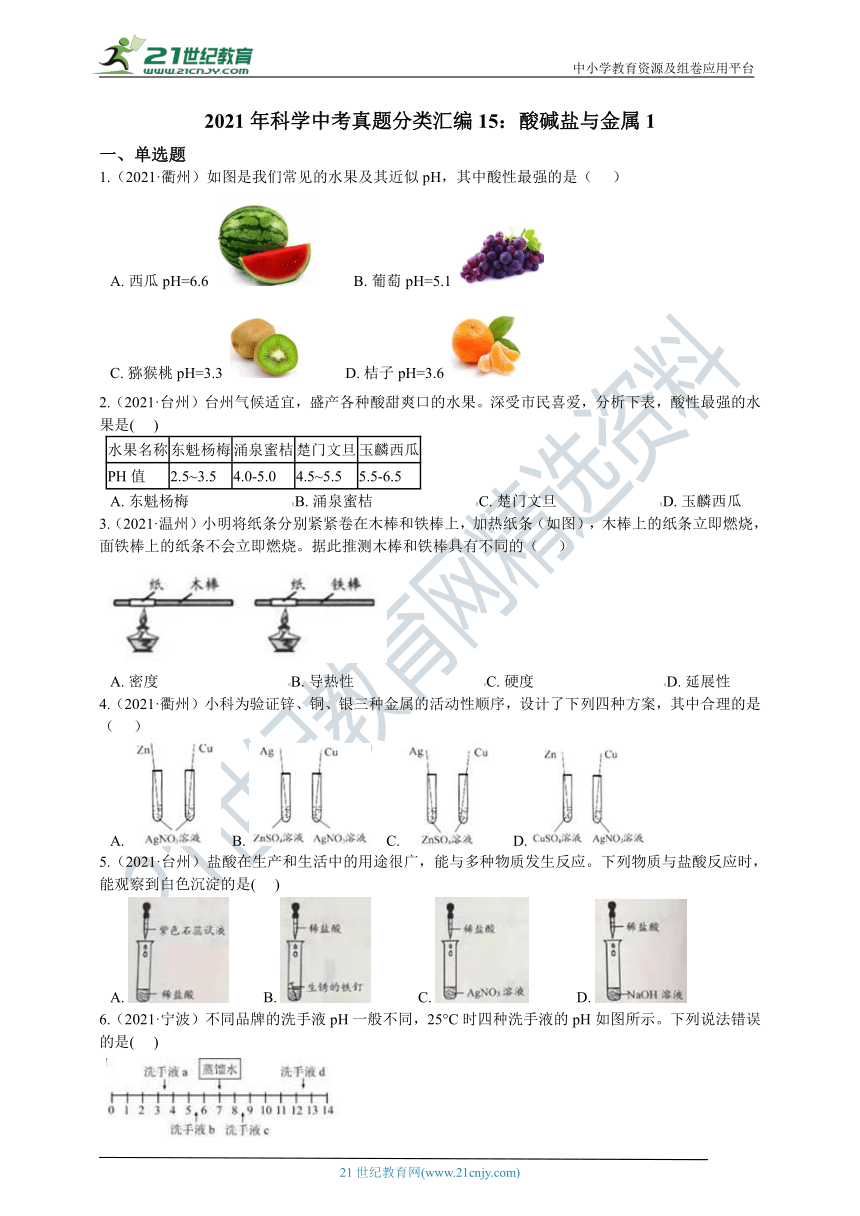

1.(2021·衢州)如图是我们常见的水果及其近似pH,其中酸性最强的是( )

A. 西瓜pH=6.6 B. 葡萄pH=5.1

C. 猕猴桃pH=3.3 D. 桔子pH=3.6

2.(2021·台州)台州气候适宜,盛产各种酸甜爽口的水果。深受市民喜爱,分析下表,酸性最强的水果是( )

水果名称 东魁杨梅 涌泉蜜桔 楚门文旦 玉麟西瓜

PH值 2.5~3.5 4.0-5.0 4.5~5.5 5.5-6.5

A. 东魁杨梅 B. 涌泉蜜桔 C. 楚门文旦 D. 玉麟西瓜

3.(2021·温州)小明将纸条分别紧紧卷在木棒和铁棒上,加热纸条(如图),木棒上的纸条立即燃烧,面铁棒上的纸条不会立即燃烧。据此推测木棒和铁棒具有不同的( )

A. 密度 B. 导热性 C. 硬度 D. 延展性

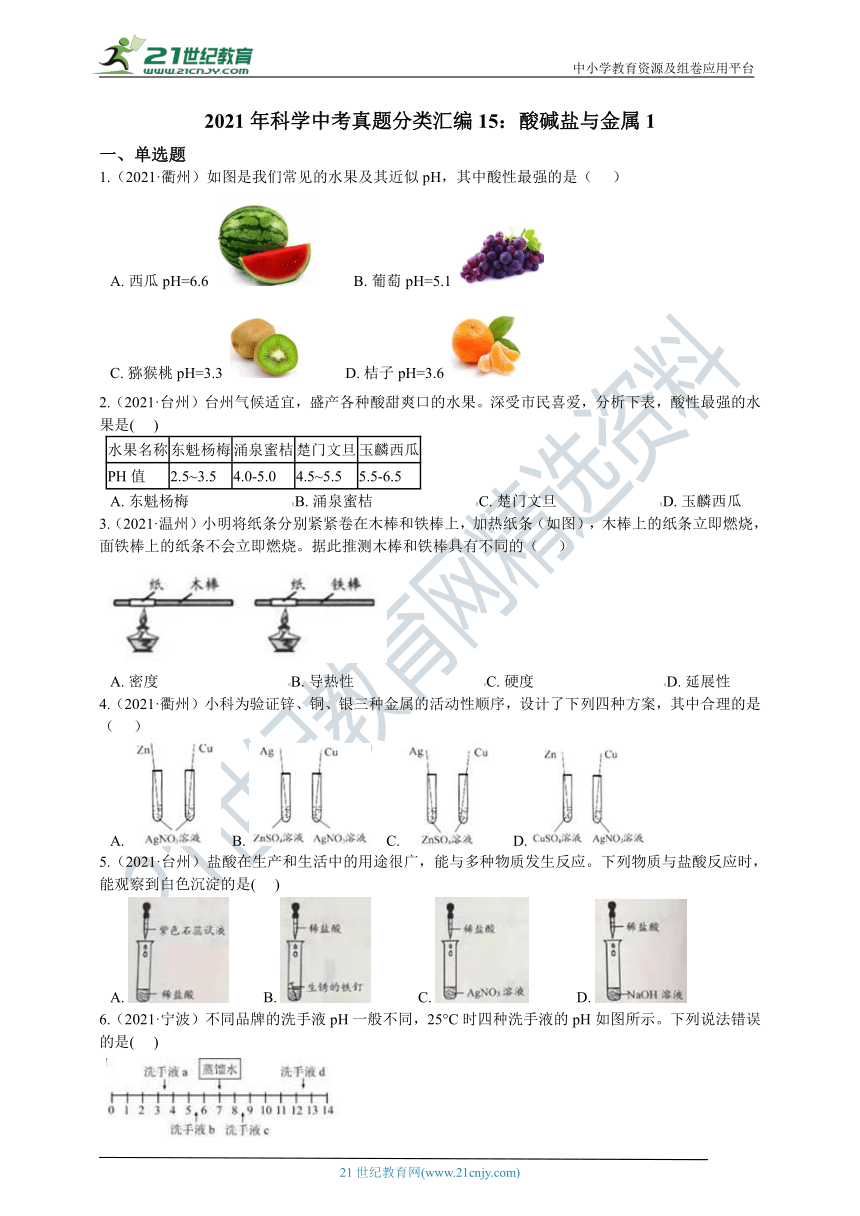

4.(2021·衢州)小科为验证锌、铜、银三种金属的活动性顺序,设计了下列四种方案,其中合理的是( )

A. B. C. D.

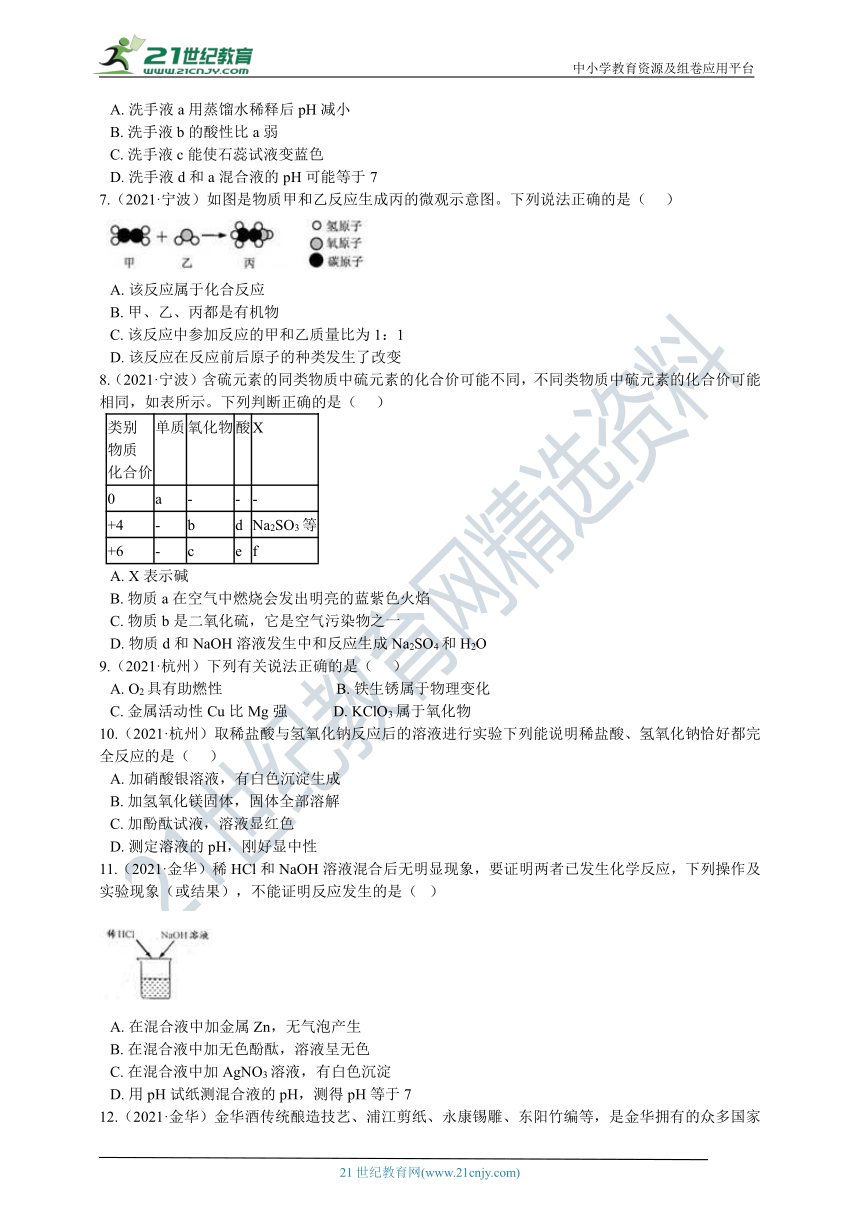

5.(2021·台州)盐酸在生产和生活中的用途很广,能与多种物质发生反应。下列物质与盐酸反应时,能观察到白色沉淀的是( )

A. B. C. D.

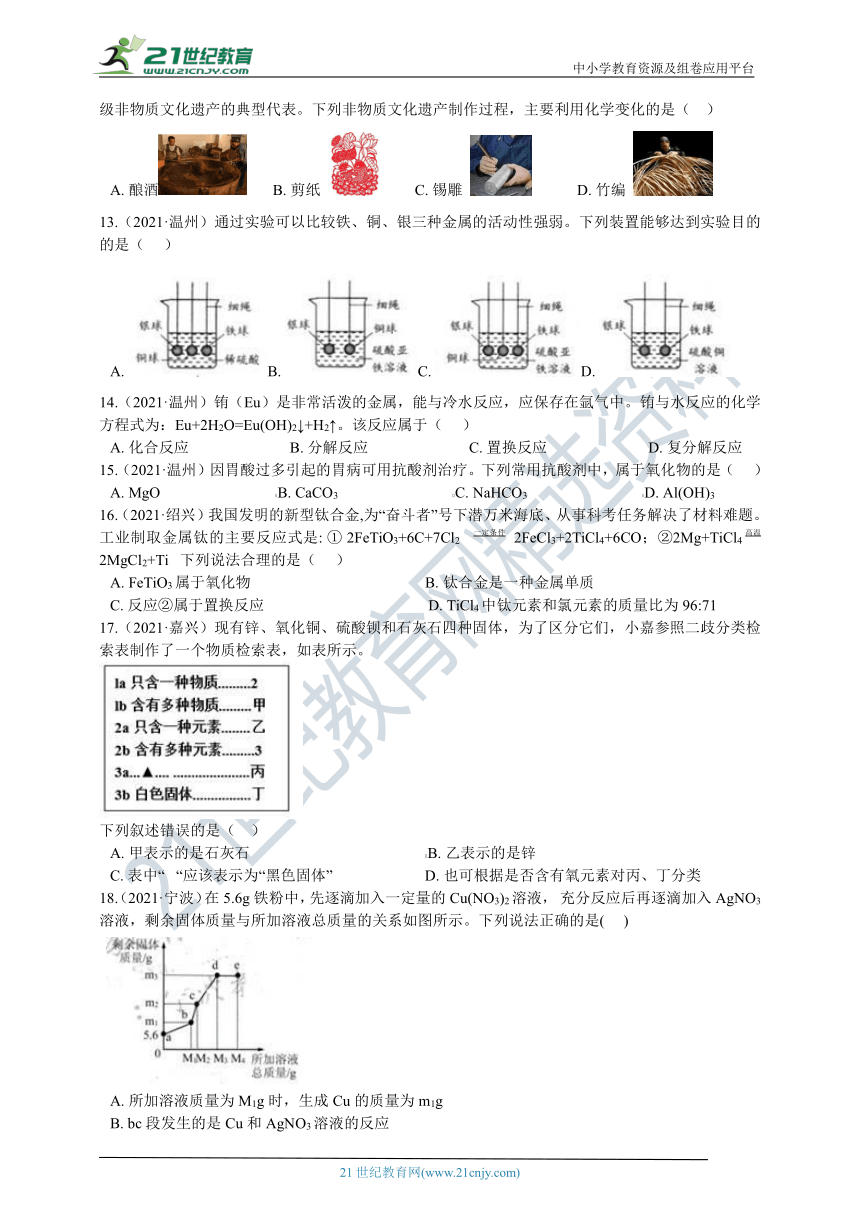

6.(2021·宁波)不同品牌的洗手液pH一般不同,25°C时四种洗手液的pH如图所示。下列说法错误的是( )

A. 洗手液a用蒸馏水稀释后pH减小

B. 洗手液b的酸性比a弱

C. 洗手液c能使石蕊试液变蓝色

D. 洗手液d和a混合液的pH可能等于7

7.(2021·宁波)如图是物质甲和乙反应生成丙的微观示意图。下列说法正确的是( )

A. 该反应属于化合反应

B. 甲、乙、丙都是有机物

C. 该反应中参加反应的甲和乙质量比为1:1

D. 该反应在反应前后原子的种类发生了改变

8.(2021·宁波)含硫元素的同类物质中硫元素的化合价可能不同,不同类物质中硫元素的化合价可能相同,如表所示。下列判断正确的是( )

类别物质化合价 单质 氧化物 酸 X

0 a - - -

+4 - b d Na2SO3等

+6 - c e f

A. X表示碱

B. 物质a在空气中燃烧会发出明亮的蓝紫色火焰

C. 物质b是二氧化硫,它是空气污染物之一

D. 物质d和NaOH溶液发生中和反应生成Na2SO4和H2O

9.(2021·杭州)下列有关说法正确的是( )

A. O2具有助燃性 B. 铁生锈属于物理变化

C. 金属活动性Cu比Mg强 D. KClO3属于氧化物

10.(2021·杭州)取稀盐酸与氢氧化钠反应后的溶液进行实验下列能说明稀盐酸、氢氧化钠恰好都完全反应的是( )

A. 加硝酸银溶液,有白色沉淀生成

B. 加氢氧化镁固体,固体全部溶解

C. 加酚酞试液,溶液显红色

D. 测定溶液的pH,刚好显中性

11.(2021·金华)稀HCl和NaOH溶液混合后无明显现象,要证明两者已发生化学反应,下列操作及实验现象(或结果),不能证明反应发生的是( )

A. 在混合液中加金属Zn,无气泡产生

B. 在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色

C. 在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀

D. 用pH试纸测混合液的pH,测得pH等于7

12.(2021·金华)金华酒传统酿造技艺、浦江剪纸、永康锡雕、东阳竹编等,是金华拥有的众多国家级非物质文化遗产的典型代表。下列非物质文化遗产制作过程,主要利用化学变化的是( )

A. 酿酒 B. 剪纸 C. 锡雕 D. 竹编

13.(2021·温州)通过实验可以比较铁、铜、银三种金属的活动性强弱。下列装置能够达到实验目的的是( )

A. B. C. D.

14.(2021·温州)铕(Eu)是非常活泼的金属,能与冷水反应,应保存在氩气中。铕与水反应的化学方程式为:Eu+2H2O=Eu(OH)2↓+H2↑。该反应属于( )

A. 化合反应 B. 分解反应 C. 置换反应 D. 复分解反应

15.(2021·温州)因胃酸过多引起的胃病可用抗酸剂治疗。下列常用抗酸剂中,属于氧化物的是( )

A. MgO B. CaCO3 C. NaHCO3 D. Al(OH)3

16.(2021·绍兴)我国发明的新型钛合金,为“奋斗者”号下潜万米海底、从事科考任务解决了材料难题。工业制取金属钛的主要反应式是: ① 2FeTiO3+6C+7Cl2 一定条件 2FeCl3+2TiCl4+6CO;②2Mg+TiCl4高温2MgCl2+Ti 下列说法合理的是( )

A. FeTiO3属于氧化物 B. 钛合金是一种金属单质

C. 反应②属于置换反应 D. TiCl4中钛元素和氯元素的质量比为96:71

17.(2021·嘉兴)现有锌、氧化铜、硫酸钡和石灰石四种固体,为了区分它们,小嘉参照二歧分类检索表制作了一个物质检索表,如表所示。

下列叙述错误的是( )

A. 甲表示的是石灰石 B. 乙表示的是锌

C. 表中“ “应该表示为“黑色固体” D. 也可根据是否含有氧元素对丙、丁分类

18.(2021·宁波)在5.6g铁粉中,先逐滴加入一定量的Cu(NO3)2溶液, 充分反应后再逐滴加入AgNO3溶液,剩余固体质量与所加溶液总质量的关系如图所示。下列说法正确的是( )

A. 所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量为m1g

B. bc段发生的是Cu和AgNO3溶液的反应

C. m3的值为21.6

D. e点溶液中不含Cu(NO3)2

19.(2021·绍兴)向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物,充分反应后过滤,得到不饱和的滤液和滤渣,将滤渣洗涤、干燥后再称量,得到的固体质量仍为a克。下列分析合理的是( )

①滤渣中可能有铜 ②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生

③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2

④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量一定大于原混合溶液溶质的质量

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

二、填空题

20.(2021·衢州)从生活经验到定性实验,再到定量实验,科学方法的进步推动科学的发展。

材料一:公元前,亚里士多德认为万物都是由火、空气、土和水四种元素组成的,他把元素定义为其他物体可以分解成它,而它本身不能再分割成其他物体。

材料二:17世纪,玻义耳认为元素是只能通过实验证明不能再进一步分解的物质。他把严密的定性实验方法引入科学中,认识到“混合”和“化合”的不同,把“混合”叫“机械混合”,把“化合”叫“完全混合”。

材料三:18世纪,卡文迪许用酸与金属反应得到“易燃空气”,这种气体在空气中燃烧形成小露珠。拉瓦锡知道后,进行定量实验,发现“易燃空气”与“氧”化合生成水的质量?两种气体消耗的质量,从而得出水是两种气体的化合物,而不是一种元素。

根据材料,回答下列问题:

(1)“完全混合”后的物质,其类别属于纯净物中的________。

(2)材料三作为“水不是一种元素"的证据,应在“?”处填________。

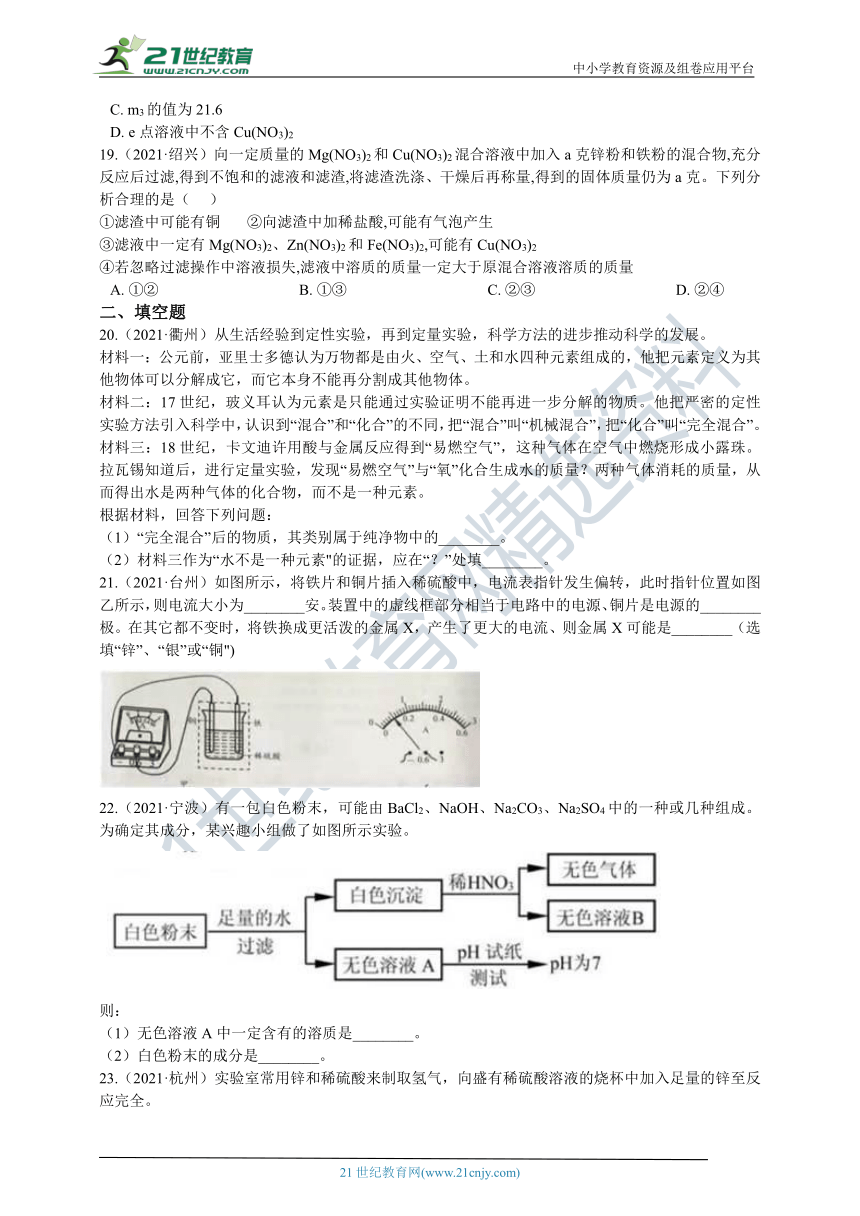

21.(2021·台州)如图所示,将铁片和铜片插入稀硫酸中,电流表指针发生偏转,此时指针位置如图乙所示,则电流大小为________安。装置中的虚线框部分相当于电路中的电源、铜片是电源的________极。在其它都不变时,将铁换成更活泼的金属X,产生了更大的电流、则金属X可能是________(选填“锌”、“银”或“铜")

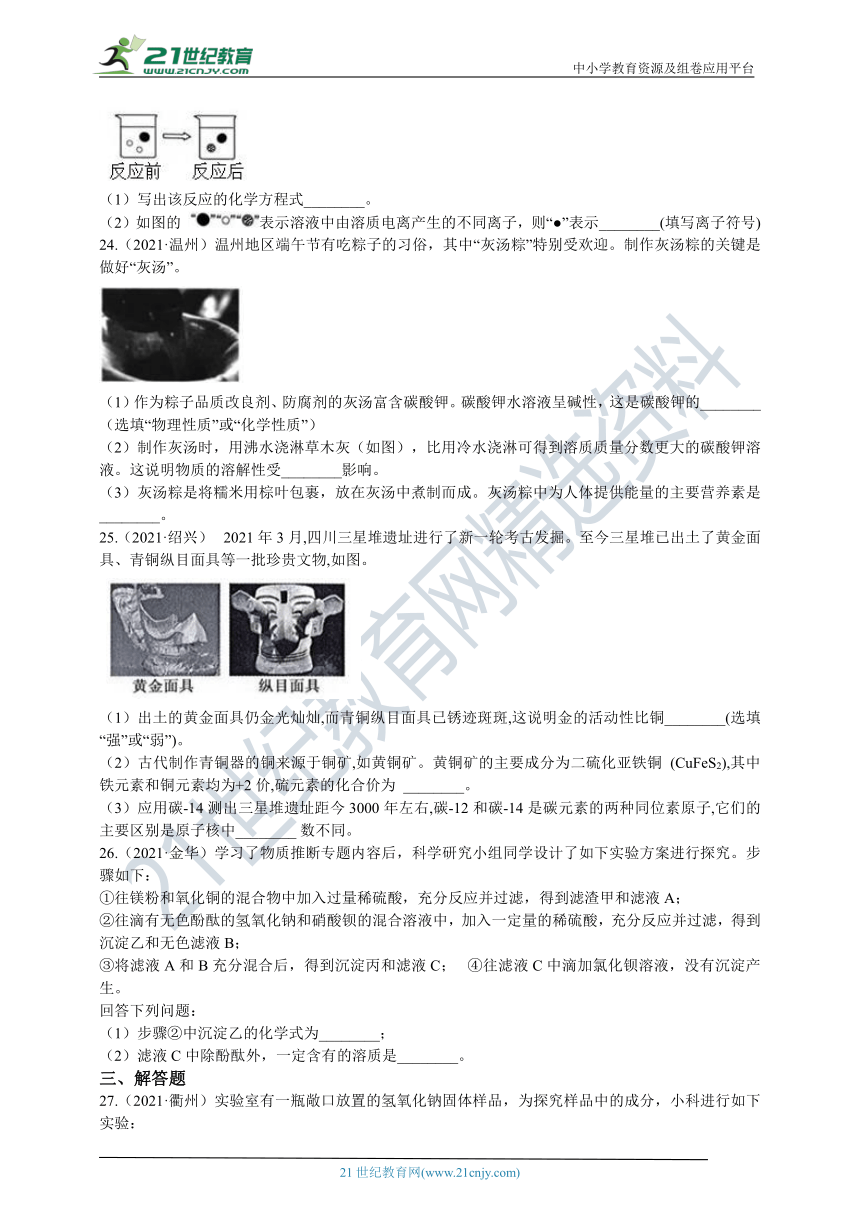

22.(2021·宁波)有一包白色粉末,可能由BaCl2、NaOH、Na2CO3、Na2SO4中的一种或几种组成。为确定其成分,某兴趣小组做了如图所示实验。

则:

(1)无色溶液A中一定含有的溶质是________。

(2)白色粉末的成分是________。

23.(2021·杭州)实验室常用锌和稀硫酸来制取氢气,向盛有稀硫酸溶液的烧杯中加入足量的锌至反应完全。

(1)写出该反应的化学方程式________。

(2)如图的 表示溶液中由溶质电离产生的不同离子,则“●”表示________(填写离子符号)

24.(2021·温州)温州地区端午节有吃粽子的习俗,其中“灰汤粽”特别受欢迎。制作灰汤粽的关键是做好“灰汤”。

(1)作为粽子品质改良剂、防腐剂的灰汤富含碳酸钾。碳酸钾水溶液呈碱性,这是碳酸钾的________(选填“物理性质”或“化学性质”)

(2)制作灰汤时,用沸水浇淋草木灰(如图),比用冷水浇淋可得到溶质质量分数更大的碳酸钾溶液。这说明物质的溶解性受________影响。

(3)灰汤粽是将糯米用棕叶包裹,放在灰汤中煮制而成。灰汤粽中为人体提供能量的主要营养素是________。

25.(2021·绍兴) 2021年3月,四川三星堆遗址进行了新一轮考古发掘。至今三星堆已出土了黄金面具、青铜纵目面具等一批珍贵文物,如图。

(1)出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,这说明金的活动性比铜________(选填“强”或“弱”)。

(2)古代制作青铜器的铜来源于铜矿,如黄铜矿。黄铜矿的主要成分为二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,硫元素的化合价为 ________。

(3)应用碳-14测出三星堆遗址距今3000年左右,碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中________ 数不同。

26.(2021·金华)学习了物质推断专题内容后,科学研究小组同学设计了如下实验方案进行探究。步骤如下:

①往镁粉和氧化铜的混合物中加入过量稀硫酸,充分反应并过滤,得到滤渣甲和滤液A;

②往滴有无色酚酞的氢氧化钠和硝酸钡的混合溶液中,加入一定量的稀硫酸,充分反应并过滤,得到沉淀乙和无色滤液B;

③将滤液A和B充分混合后,得到沉淀丙和滤液C; ④往滤液C中滴加氯化钡溶液,没有沉淀产生。

回答下列问题:

(1)步骤②中沉淀乙的化学式为________;

(2)滤液C中除酚酞外,一定含有的溶质是________。

三、解答题

27.(2021·衢州)实验室有一瓶敞口放置的氢氧化钠固体样品,为探究样品中的成分,小科进行如下实验:

(1)操作①是加水充分溶解,操作②的名称是________。

(2)沉淀B的化学式是________。

(3)小科根据实验现象认为样品中一定含有氢氧化钠,请你评价小科的判断是否正确,并说明理由。

28.(2021·台州)钙是生物体骨骼的重要组成元素。鱼骨中含有碳酸钙、现设计图甲实验测定鱼骨中的碳酸钙含量,并将测得的数据绘制成图乙。

提示:①食醋的主要成分是醋酸(HAc)。醋酸和碳酸钙反应的化学方程式为:

CaCO3+2HAc=CaAc2+H2O+CO2

②鱼骨中其它成分与食醋反应生成的气体可忽略不计

(1)该实验中浓硫酸的作用是________。

(2)由图乙中的AB曲线,可知锥形瓶中反应速率的变化情况是________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(3)根据图中的数据计算鱼骨中碳酸钙的质量分数。

(4)生活中,用喝醋的方法除去卡在咽上的鱼刺,这种做法是不科学的。请你结合实验结果加以说明。

29.(2021·宁波)小宁用稀盐酸和石灰石反应制取二氧化碳(石灰石中的杂质既不溶于水也不和酸反应),为了探究反应后溶液的成分,他又进行如下实验:取反应后的溶液50g于烧杯中,逐滴滴入碳酸钠溶液,发现先有气泡产生,后生成白色沉淀。下表为产生的气体总质量、沉淀总质量与滴入碳酸钠溶液总质量的关系。

碳酸钠溶液总质量/g 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0

气体总质量/g 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

沉淀总质量/g 0 0 2.5 5.0 m n 9.0 9.0

(1)表中n=________。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是________ 。

(3)所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是多少?

30.(2021·绍兴)按我国政府要求2021年1月1日起餐饮行业已禁用不可降解的一次性塑料吸管,取而代之的是一些可降解的环保吸管,环保纸吸管的主要成分是纤维素,化学式为(C6H10O5)n,而原来塑料吸管的主要成分是聚丙烯,化学式为(C3H6)n。

(1)纤维素是一种________(选填“有机物”或“无机物”)。

(2)纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为 ________ 。

(3)计算32.4克纤维素中所含碳元素质量与多少克聚丙烯中所含碳元素质量相同

31.(2021·绍兴) 2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部

分碳排放,达到“净零排放”的目的。

(1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是: ________。

(2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。

①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是________(选填“真核”或“原核”)生物,该技术的本质是利用微藻的________作用实现固碳。

②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于________变化(选填“物理”或“化学”)。

③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是太阳能→电能→________ 能。

甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳 ________ 吨。

(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:CO2+3H2一定条件CH3OH+H2O)

(3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,

请回答:

①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放________kg的二氧化碳。

(ρ汽油=0.7×103kg/m3,结果精确到0.1)

②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是________发电。

32.(2021·绍兴)取敞口放置的氢氧化钠溶液于烧杯中,倒入一定量的稀硫酸充分反应。为探究反应后所得溶液X的成分,兴趣小组进行了如下实验(所加试剂均足量):

(1)过滤中玻璃棒的作用是 ________ 。

(2)产生的无色气体是 ________。

(3)溶液X的溶质是________。

(4)计算滤液A中氯化钠的质量。

四、实验探究题

33.(2021·宁波)有一瓶气体,可能由O2、CO、CO2中的一种或几种组成。为确定其组成,在老师的指导下,实验小组对该瓶气体进行了如下探究:

[查阅资料]脱氧剂(还原铁粉)能够吸收氧气和水蒸气。

[实验设计]用下图所示的装置进行实验(已略去夹持装置)。

[实验步骤]①检查装置气密性;②通入一定量氮气;③通入该气体,点燃酒精灯。

[实验现象]步骤③实验过程中,A装置无现象,B和F装置出现白色沉淀,E装置中出现光亮的红色物质。

(1)[实验结论]该气体由________组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是________。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是________。

(4)E装置中氧化铜粉末发生反应的化学方程式为________。

34.(2021·杭州)小金为了探究氧化铜与氢气的反应和反应产物,用如图所示装置进行实验。注射器内装满氢气,并将注射器针头扎200m注射器入橡皮塞中,将少许氧化铜粉末送入长柄U形石英玻璃管内并平铺于管底。将少量白色的无水硫酸铜粉末送入长柄U形石英玻璃管中并平铺于直管中部。然后将一个气球套在长柄U形石英玻璃管的直管出口处,连接好整个实验装置并检查装置气密性……

(1)为确保实验安全,在点燃酒精灯加热前的操作是________。

(2)装置末端连接的气球的作用是________。

(3)实验过程中,当观察到________现象时可判断一定有产物水生成。

(4)实验开始时加入a克纯氧化铜粉末,实验结束后取出U形管底的固体称量为b克,当b为________(用含有a式子表示)时,可判断氧化铜已完全转化为铜。

35.(2021·杭州)某种粗盐水中有少量含SO42-、K+的杂质,小金用这种粗盐水经过下列实验流程制取纯净氯化钠晶体。

(1)固体A是________。(填化学式)

(2)加碳酸钠溶液时发生反应的化学方程式________。

(3)若将溶液C蒸发至出现大量固体时停止加热,利用余热将溶液蒸干得到晶体,所得体仍不是纯净的氯化钠,理由是________。

36.(2021·杭州)牙是人体口腔内的消化器官,而龋齿(俗称蛀牙是青少年中发生率很高的牙病。

(1)下列龋齿形成的过程中,哪一环节会导致患者感觉到剧烈牙疼 ________。

(2)使用含氟牙膏是预防龋齿的一种有效途径,但过量摄入氟化物,也会引起氟斑牙等疾病,因此在含氟牙膏上往往标明:六岁及以下儿童使用豌豆大小牙膏,在成人指导下刷牙。估测豌豆大小牙膏的体积约为 。

A.0.3mm3

B.0.3cm3

C.0.3dm3

D.0.3m3

(3)含氟牙膏中摩擦剂的种类对氟化物能否有效预防龋齿有较大影响。假如某含氟牙膏中使用的摩擦剂分可能为碳酸钙、水合硅石不溶于水且不与盐酸反应)中的一种或两种,而牙膏的其他成分均能溶于水且不与盐酸反应。请设计实验探究此牙膏中摩擦剂的成分。(写出实验思路即可)

37.(2021·金华)科学学习小组同学在完成盐酸除铁锈实验时,发现生锈的铁钉表面有气泡生成。同学们对此现象感到很好奇,针对“气体是由什么反应生成的这”一问题,设计实验进行探究。

【设计实验】小组同学经过认真分析思考,提出了自己的假设,并设计了图甲所示的实验A和B进行探究。实验时,观察到试管A中有气泡,试管B中没有气泡,从而验证了自己的假设是成立的。

(1)小组同学设计图甲所示实验基于的假设是________;

(2)小金同学认为图甲实验A和B对照设置不够严谨,溶液中的水可能会对气体生成产生影响。于是在图甲实验基础上补充设计了如图乙对照实验C和D。但小科同学认为对照实验D的设置没有必要,他提出这一观点的理由是________;

(3)【反思提高】设置对照实验首要问题是找准找全影响因素,通过控制变量,来进行对照实验的设置,实现对照实验组设置的有效性和完整性。

【迁移应用】一次课外实验的意外现象:镁条放入Na2CO3溶液中,快速产生气泡。

请结合设置对照实验的思想,完成“气体是由什么反应生成的”问题探究。

【实验探究】查阅资料:①镁能与水缓慢反应生成氢气;②Na2CO3溶液呈碱性,其溶液中除了Na+、CO32-、水分子外,还有OH-。

小组同学设计了如图丙对照试验E、F和G。

往镁条中分别加入等量的水、Na2CO3溶液、x溶液进行实验。一段时间后,观察到试管E、G中有气体产生,但缓慢且少,试管F中产生气体既快又多。从对照实验设置的角度分析,实验G所加“x溶液”应该是________;

(4)分析图丙实验可知,镁条放入Na2CO3溶液中,气体是由镁与水反应生成的。试管F中快速产生气体,是因为Na2CO3溶液中存在能促进镁与水反应的离子,该离子是________。

38.(2021·金华)思维模型的建构既方便于问题的解决,又能促进深度学习。某科学研究小组同学,在研究了气体检验专题内容后,认为气体检验的关键是干扰气体的界定,判断标准是对后续实验是否会产生干扰。于是在老师的指导下对解决“气体检验”类问题建构了如下思维模型:

【模型应用】同学们为检验天然气燃烧后的气体产物成分,应用思维模型设计了如图甲实验方案(固定装置未画出),将天然气在氧气中燃烧后得到的混合气体通过该方案进行实验。

(1)实验过程中观察到A装置中的无水硫酸铜变蓝,B、F装置中的澄清石灰水均变浑浊,D装置中的澄清石灰水不变浑浊,由此可得出该气体产物的成分为________;

(2)图甲实验方案中,装置C和D归属于上述思维模型中的________环节;

(3)【改进创新】小金同学认为,原气体产物中的CO2对CO的检验不会产生干扰,于是从简约装置、节约实验药品的角度出发,对图甲方案进行了改进与创新,去掉B、C、D装置,替换F、G装置,改用图乙所示的装置对该气体产物的成分进行探究。在实验中,小金先从A处通一段时间混合气体,再点燃E处酒精灯加热,观察现象,也实现了气体产物成分的检验。

实验中,小金在加热前先通一段时间的混合气体,其目的是________;

(4)实验中,判断E中玻璃管内空气已排净的实验现象是________。

39.(2021·绍兴)酸碱理论的发展如下:

(1)根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于________(选填“酸”或“碱”)。

(2)根据酸碱电离理论理解酸碱反应的实质是: ________。

(3)已知H2CO3→ +H+和 →CO32-+H+,由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是 ________ 。

(4)随着认知水平的不断提高,人们对酸碱理论的描述也在不断完善。下列对不同酸碱理论的分析合理的是 。

A.酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质

B.酸碱电离理论认为氧元素是酸中必不可少的元素

C.酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子

D.酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,不再具有局限性

五、综合说理题

40.(2021·台州)1823年德贝菜纳发现氢气在空气中遇到铂会起火,并研制出以他名字命名的世界上第一个化学打火机,如图甲所示。德贝菜纳打火机的结构如图所示。使用时,将顶盖上的开关打开,从内管中冲出的氢气贝点燃。开关关闭,喷嘴被堵住、火焰熄灭,随后氢气停止产生,请你用所学过的科学知识介绍德贝菜纳打火机的使用原理。

答案解析部分

一、单选题

1.C

解析:pH<7时,物质呈酸性;且pH越小,酸性越强,据此分析判断。

根据图片可知,猕猴桃的pH最小,则它的酸性最强,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

2.A

解析:pH 小于7的显酸性,而且数值越小,酸性越强,据此分析判断。

从表格数据可知,东魁杨梅的PH值在2.5-3.5之间,数值范围最小,酸性最强,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

3.B

解析:燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度得到着火点,据此分析判断。

两个纸条都是可燃物,且都与空气接触,而且着火点相同。木条上的纸条燃烧,说明它的温度达到着火点;铁棒上的纸条不燃烧,说明它的温度低于着火点,即它的热量通过铁棒传导出去了,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

4.D

解析:在金属活动性顺序表中,只有排在前面的金属才能将后面的金属从它的盐溶液中置换出来,据此分析判断。

A.锌和铜都能与硝酸银反应,只能说明它们的活动性比银强,但是不能判断锌和铜活动性的大小,故A错误;

B.银和硫酸锌不反应,则锌的活动性大于银;铜和硝酸银反应,则活动性铜大于银,但是无法比较锌和铜的活动性大小,故B错误;

C.银和铜都不能与硫酸锌反应,不能比较二者的活动性大小,故C错误;

D.锌和硫酸铜反应,则锌的活动性大于铜;铜和硝酸银反应,则铜的活动性大于银,那么三种的金属活动性强弱:锌>铜>银,故D正确。

故选D。

5.C

解析:根据酸的化学性质分析判断。

A.紫色石蕊试液滴入稀盐酸,溶液变成红色,但是没有沉淀生成,故A不合题意;

B.铁锈和稀盐酸反应,生成氯化铁和水,溶液变成黄色,但是没有沉淀生成,故B不合题意;

C.稀盐酸与硝酸银反应,生成白色沉淀氯化银和稀硝酸,即Cl+Ag+=AgCl↓,故C符合题意;

D.稀盐酸与氢氧化钠反应,生成氯化钠和水,没有沉淀生成,故D不合题意。

故选C。

6.A

解析:根据溶液的酸碱性和酸碱指示剂的知识分析判断。

A.洗手液a的pH<7,呈酸性,用蒸馏水稀释后pH增大,故A错误符合题意;

B.洗手液b的pH值大于a,则它的酸性比a弱,故B正确不合题意;

C.洗手液c的PH>7,呈碱性,能使石蕊试液变蓝色,故C正确不合题意;

D.洗手液d的pH>7,呈碱性;a的pH<7,呈酸性,则二者混合液的pH可能等于7,故D正确不合题意。

故选A。

7.A

解析:(1)多种物质反应生成一种物质,该反应为化合反应;

(2)有机物一般指有机化合物,狭义上的有机化合物主要是指由碳元素、氢元素组成,一定是含碳的化合物,但是不包括碳的氧化物和硫化物、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳化物、碳硼烷、羰基金属、不含M-C键的金属有机配体配合物;

(3)根据示意图确定分子的组成,进而计算出参加反应的物质质量之比;

(4)根据示意图分析反应前后原子的种类是否改变即可。

A.该反应反应物有两种,生成物只有一种,为化合反应,故A正确;

B.根据示意图可知,乙中不含碳元素,肯定不是有机物,故B错误;

C.甲的化学式为C2H4 , 乙的化学式为H2O,则参加反应的甲和乙的质量之比为:(12×2+1×4):(1×2+16)=28:18,故C错误;

D.反应前后原子的种类都是三种,故D错误。

故选A。

8.C

解析:(1)碱由金属离子和氢氧根离子构成;

(2)根据硫在空气中燃烧的现象判断;

(3)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物b的化学式,并根据它的性质判断;

(4)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物d的化学式,并根据它的性质判断。

A.根据化学式 Na2SO3 可知,亚硫酸钠由金属离子和亚硫酸根构成,则x为盐而不是碱,故A错误;

B.a为硫单质,它在空气中燃烧生成淡蓝色火焰,故B错误;

C.设氧化物的化学式为SxOy,根据正负化合价代数和为零得到:(+4)x+(-2)y=0,解得:x:y=1:2,那么化学式为SO2 , 它有刺激性气味,严重污染空气,故C正确;

D.物质d为酸,其中S元素化合价为+4价,那么应该为H2SO3 , 与氢氧化钠反应,生成Na2SO3和H2O,故D错误。

故选C。

9.A

解析:A.根据氧气的助燃性分析;

B.有新物质生成的变化为化学变化分析;

C.根据镁的活动性比铜强分析;

D.根据氯酸钾属于盐分析。

A、 O2具有助燃性 ,符合题意;

B、 铁生锈属于化学变化 ,不符合题意;

C、 金属活动性Cu比Mg弱 ,不符合题意;

D、 KClO3由三种元素组成,不属于氧化物 ,不符合题意;

故选A。

10.D

解析:根据盐酸与氢氧化镁能反应、氢氧化钠能使酚酞变红及盐酸和氢氧化钠恰好完全反应溶液呈中性分析。

A、因反应后溶液中一定有氯化钠,加硝酸银溶液,能反应生成白色沉淀 ,所以不能证明反应恰好完全,不符合题意;

B、 加氢氧化镁固体,固体全部溶解 ,说明盐酸过量,不符合题意;

C、 加酚酞试液,溶液显红色 ,说明氢氧化钠过量,不符合题意;

D、 测定溶液的pH,刚好显中性 ,说明氢氧化钠和盐酸刚好完全反应,符合题意;

故选D

11.C

解析:根据盐酸和氢氧化钠的化学性质分析,盐酸溶液pH小于7,能与金属反应产生氢气,氢氧化钠溶液pH大于7,能使酚酞变红。

A、锌与盐酸反应会产生气泡,在混合液中加金属Zn,无气泡产生 ,可证明盐酸发生了反应,不符合题意;

B、氢氧化钠溶液能使酚酞变红, 在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色 ,说明氢氧化钠发生了反应,不符合题意;

C、反应后溶液中有氯化钠也能与硝酸银反应生成白色沉淀,在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀,不能判断反应的发生,符合题意;

D、盐酸的pH小于7,氢氧化钠溶液pH大于7, 用pH试纸测混合液的pH,测得pH等于7 ,可证明二者发生了反应,不符合题意;

故选C。

12.A

解析:根据化学变化物理变化的特点分析,化学变化有新物质生成,物理变化没有新物质生成,判断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

A、酿酒有新物质生成,属于化学变化,符合题意;

B、剪纸没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C、锡雕只是形状发生变化,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D、 竹编没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

故选A。

13.D

解析:根据金属能否与酸或盐溶液反应,从而证明金属活动性强弱分析。

A、银和铜都不与稀硫酸反应,只有铁能与稀硫酸反应,只能证明铁的活动性最强,不能证明银和铜的活动性强弱,不符合题意;

B、银和铜都不能与硫酸亚铁溶液反应,只能证明铁的活动性最强,不能证明银和铜的活动性强弱,不符合题意;

C、银和铜都不能与硫酸亚铁溶液反应,只能证明铁的活动性最强,不能证明银和铜的活动性强弱,不符合题意;

D、铁能与硫酸铜反应,银不能与硫酸铜反应,可证明铁的活动性大于铜,铜的活动性大于银,可证明三金属活动性强弱,符合题意;

故选D。

14.C

解析:根据置换反应是由一种单质和一种化合物生成另一种单质和另一种化合物的反应分析。

由反应方程式可知,该反应反应物和生成物都是一种单质和一种化合物,属于置换反应,C正确;

故选C。

15.A

解析:根据氧化物定义分析,氧化物为由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物。

A、 MgO由镁元素和氧元素组成,属于氧化物 ,符合题意;

B、CaCO3由三种元素组成,不是氧化物 ,不符合题意由

C、NaHCO3由三种元素组成,不是氧化物 ,不符合题意;

D、Al(OH)3由三种元素组成,不是氧化物 ,不符合题意;

故选A。

16.C

解析:A、根据氧化物由两种元素组成其中一种为氧元素的化合物分析;

B、根据合金属于混合物分析;

C、根据置换反应反应物和生成物都一种单质和一种化合物分析;

D、根据元素质量比为相对原子质量×原子个数之比分析。

A、 FeTiO3由三种元素组成,不属于氧化物 ,不符合题意;

B、 钛合金是混合物,不符合题意;

C、 反应②属于置换反应反应物和生成物都一种单质和一种化合物,属于置换反应,符合题意;

D、 TiCl4中钛元素和氯元素的质量比为48:142 ,不符合题意;

故选C。

17.D

解析:根据物质分类的知识分析判断。

A.甲中含有多种物质,那么它应该是混合物,而石灰石的主要成分为碳酸钙,同时含有其它杂质,应该是混合物,故A正确不合题意;

B.乙中只含有一种元素,那么它应该是单质,而锌就是单质,故B正确不合题意;

C.硫酸钡为白色固体,故丁是硫酸钡,而丙为黑色固体氧化铜,故C正确不合题意;

D.硫酸钡和氧化铜中都含有氧元素,无法利用是否含有氧元素对二者分类,故D错误符合题意。

故选D。

18.C

解析:根据图像可知,铁粉先和硝酸铜反应,生成硝酸亚铁和铜单质,然后再和硝酸银反应生成硝酸亚铁和银单质,接下来铜单质再和硝酸银反应生成硝酸铜和银单质,据此分析判断。

A.根据图像可知,ab段为铁和硝酸铜的反应,所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量和剩余铁的质量之和为m1g ,故A错误;

B.bc段发生的是Fe和AgNO3溶液的反应,故B错误;

C.在整个实验过程中,铁置换出铜,铜再置换出银,其实最终置换出的银都是铁置换而出的。

设置换出银的质量m3为x,

Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag;

56 216

5.6g x

;

解得:x=21.6g。

故C正确;

D.cd段铜和硝酸银反应,生成硝酸铜和银单质,则e点溶液中肯定含Cu(NO3)2 , 故D错误。

故选C。

19.C

解析:根据向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,且锌先反应,然后铁再反应,锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加分析。

向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,不能与硝酸镁反应,且锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加,反应后固体质量不变则说明锌和铁都与硝酸铜发生了反应,由金属活动性顺序可知,锌要与硝酸铜反应完全后铁才能与硝酸铜反应,说明反应后锌一定没有剩余,滤渣中一定有铜,一定没有锌,可能有铁,滤液中一定有硝酸镁、硝酸锌、硝酸亚铁,可能有硝酸铜,①滤渣中可能有铜,错误;②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生,正确;③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2 , 正确;④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量等于原混合溶液溶质的质量,错误。

故选C。

二、填空题

20.(1)化合物

(2)等于或=或相等于

解析:(1)只有一种物质组成的叫纯净物,由两种或多种物质组成的叫混合物;只由一种元素组成的纯净物叫单质,由两种或多种元素组成的叫化合物,据此分析解答;

(2)易燃空气与氧反应,生成水,如果水的质量等于两种气体的质量之和,那么说明水肯定不是一种元素组成,而是两种元素组成的化合物,据此分析解答。

(1)根据““化合”叫“完全混合”可知,“完全混合”后的物质,其类别属于纯净物中的化合物。

(2)材料三作为“水不是一种元素"的证据,应在“?”处填等于或=。

21.0.1;正;锌

解析:(1)根据图片确定电流表的量程和分度值,然后根据指针的位置读出示数;

(2)根据电流表的接线方法判断;

(3)在金属活动性顺序表中,位置越靠前,活动性越强,据此分析解答。

(1)根据右图可知,电流表选择量程0~0.6A,分度值为0.02A,示数为0.1A;

(2)电流表的“+”接线柱与正极相连。根据甲图可知,电流表的“0.6”接线柱与铜片相连,因此铜片为正极;

(3)在金属活动性顺序表中,锌排在铁的前面,比铁活泼,因此金属X可能是锌。

22.(1)氯化钠(NaCl)

(2)氯化钡和碳酸钠(BaCl2和Na2CO3)

解析:①碳酸钡和硫酸钡都是白色沉淀,但是硫酸钡与稀硝酸不反应,而碳酸钡与稀硝酸反应生成二氧化碳气体;

②碳酸钠和氢氧化钠溶液都成碱性,据此分析解答。

①白色粉末溶于水,生成了白色沉淀,加入稀硝酸后,沉淀全部溶解且有气体生成,则沉淀为碳酸钡,即溶液中肯定存在氯化钡和碳酸钠,没有硫酸钠。

②将白色粉末溶于水后得到的无色溶液A用试纸测试,pH=7,则其中肯定没有氢氧化钠。

(1)无色溶液A中一定含有的溶质是氯化钡和碳酸钠的反应产物氯化钠(NaCl)。

(2)白色粉末的成分是氯化钡和碳酸钠(BaCl2和Na2CO3)。

23.(1)Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2↑

(2)SO42-

解析:(1)根据锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气分析;

(2)根据反应前后烧杯中离子种类分析。

(1)锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气,反应方程式为Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2↑ ;

(2)反应前烧杯中为氢离子和硫酸根离子,反应后为锌离子和硫酸根离子,则“●”表示SO42- ;

故答案为:(1)Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2↑ ;(2) SO42- 。

24.(1)化学性质

(2)温度

(3)糖类

解析:化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质。溶解性是物质在形成溶液时的一种物理性质。它是指物质在一种特定溶剂里溶解能力大小的一种属性。营养素为维持机体繁殖、生长发育和生存等一切生命活动和过程,需要从外界环境中摄取的物质。

(1)碱性是需要通过化学变化来体现的,属于化学性质;

(2)沸水与冷水的区别是温度不同,由此体现了物质的溶解性受温度的影响;

(3)糯米的主要是淀粉,即糖类;

故答案为:(1)化学性质;(2)温度;(3)糖类。

25.(1)弱

(2)-2

(3)中子

解析:(1)根据金的活动性比铜弱分析;

(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;

(3)根据同种元素中不同种原子中子数不同分析。

(1) 出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,说明铜的发生了缓慢氧化,而金没有,即金的活动性比铜弱;

(2) 二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,根据化合物中元素化合价代数和为0可知,硫元素的化合价为-2价;

(3) 碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中的中子数不同;

故答案为:(1)弱;(2)-2;(3)中子。

26.(1)BaSO4

(2)HNO3、Mg(NO3)2、NaNO3

解析:根据各步物质间的反应分析,确定反应后成分时要注意反应物的用量,若反应物过量,则反应后物质中一定存在过量的物质,结合钡离子与硫酸根离子能生成硫酸钡沉淀解答。

①往镁粉和氧化铜的混合物中加入过量稀硫酸,镁和氧化铜分别与硫酸反应生成硫酸镁和硫酸铜,镁能与硫酸铜反应生成硫酸镁和铜,充分反应并过滤,得到滤渣甲和滤液A,甲成分为铜,A的溶质一定有硫酸镁和硫酸,可能有硫酸铜;

②往滴有无色酚酞的氢氧化钠和硝酸钡的混合溶液中,加入一定量的稀硫酸,充分反应并过滤,得到沉淀乙和无色滤液B,沉淀乙为硫酸钡,B溶质一定有硝酸钠,可能有硫酸钠或硝酸钡或硫酸;

③将滤液A和B充分混合后,得到沉淀丙和滤液C;说明B中有硝酸钠、硝酸钡;

④往滤液C中滴加氯化钡溶液,没有沉淀产生,说明C中不含硫酸根离子,则一定含有溶质为 HNO3、Mg(NO3)2、NaNO3 。

故答案为:(1) BaSO4 ;(2) HNO3、Mg(NO3)2、NaNO3 。

三、解答题

27.(1)过滤

(2)CaCO3

(3)不正确,加入的氢氧化钙中的氢氧根离子干扰实验

解析:(1)过滤操作用于分离液体和不溶于液体的固态物质;

(2)氢氧化钠和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠和氢氧化钙反应,生成沉淀碳酸钙和氢氧化钠;

(3)红褐色的沉淀为氢氧化铁,其中的氢氧根离子可能来自与氢氧化钙,也可能来自与样品中的氢氧化钠,据此分析解答。

(1)操作②后得到沉淀B和溶液C,它用于分离固体和液体,因此名称为过滤。

(2)沉淀B为碳酸钙,化学式为 CaCO3 ;

(3)我认为小科的判断不正确,理由: 加入的氢氧化钙中的氢氧根离子干扰实验 。

28.(1)吸收被二氧化碳带出的水,防止影响实验

(2)变小

(3)二氧化碳的质量=820-819.89=0.11g,设碳酸钙的质量为xg.

CaCO3+2HAc=CaAc2+H2O+ CO2↑

100 44

xg 0.11g

列比例式解得x=025g

CaCO3%= ×100%=1.25%

(4)这个做法是不科学的,因为碳酸钙的含量本身很少,用醋去反应只能反应其中极少一部分,更多的鱼刺还是没有被反应掉。

解析:(1)根据浓硫酸具有的作用分析其在该实验中的作用;

(2)化学反应的速率受反应物的浓度的影响;

(3)由装置质量的变化得出二氧化碳气体的质量,然后根据方程式计算出碳酸钙的质量;

(4)利用实验的结论分析问题;

(1)浓硫酸具有吸水性,可以将二氧化碳带出的水吸收,减小误差;

(2)图像中,倾斜角度表示了变化的快慢,此处变缓,故变小;

(3)二氧化碳的质量=820-819.89=0.11g,设碳酸钙的质量为xg.

CaCO3+2HAc=CaAc2+H2O+ CO2↑

100 44

xg 0.11g

列比例式解得x=025g

CaCO3%= ×100%=1.25%

(4)根据计算可知,碳酸钙只占鱼骨成分的1.25%,含量极低,因此喝醋后,可以与鱼骨中的碳酸钙反应,但是鱼骨绝大部分成分并没有反应掉,所以无法通过喝醋除去卡在咽上的鱼骨;

故答案为:(1) 吸收被二氧化碳带出的水,防止影响实验;(2)变小;(3)1.25%;(4) 这个做法是不科学的,因为碳酸钙的含量本身很少,用醋去反应只能反应其中极少一部分,更多的鱼刺还是没有被反应掉。

29.(1)9.0

(2)氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCI)

(3)解:设所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数为x

Na2CO3+2HCl=2NaCl+ CO2↑+H2O

106 44

50g×x 2.2g

x= 10.6%

答:所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是10.6%。

解析:(1)滴入碳酸钠后,先有气泡产生,肯定是碳酸钠与剩余的稀盐酸反应,生成了二氧化碳气体,然后再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀。根据表格确定与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量,并确定生成沉淀与滴入碳酸钠溶液的质量关系,再根据最终沉淀质量计算出与氯化钙反应的碳酸钠的溶液质量,然后与150g比较从而确定n的数值。

(2)根据(1)中的分析确定50g溶液中的溶质种类;

(3)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据生成二氧化碳的质量计算出参加反应的碳酸钠溶液质量,并计算出碳酸钠溶液的质量分数。

(1)根据表格可知,生成二氧化碳的质量为2.2g,与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量为50g。比较第3和第4组数据可知,每滴加25g碳酸钠溶液,生成沉淀碳酸钙2.5g。

实验最终生成沉淀的质量为9g,那么参加反应的碳酸钠溶液的质量为: , 则此时滴入碳酸钠溶液的质量:50g+90g=140g。因为150g>140g,所以此时沉淀已经生成完毕,则沉淀总质量n=9g。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCl) 。

30.(1)有机物

(2)2:1

(3)32.4克纤维素中所含碳元素质量:32.4克×(72n/162n)=14.4克

含碳元素质量相同的聚丙烯为:14.4克/(36n/42n)=16.8克

解析:(1)根据含碳化合物为有机物分析;

(2)根据化学式右下角数字为原子个数比分析;

(3)根据元素质量为物质质量×元素质量分数分析。

(1) 纤维素是一种有机物;

(2)由化学式可知, 纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为10:5=2:1;

故答案为:(1)有机物;(2)2:1;(3)16.8克。

31.(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可)

(2)真核;光合;化学;化学;13.75

(3)11.3;光伏(水力、风力等合理即可)

解析:碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。

(1)图甲中显示大气中二氧化碳浓度升高时,大气温度也在升高,可以说明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;

(2) ① 藻类具有成形的细胞核,属于真核生物;微藻能够通过光合作用吸收二氧化碳;

② 二氧化碳加水与矿物质作用形成碳酸盐,有新物质的生成,因此该过程属于化学变化;

③ 二氧化碳和氢气在一定条件下生成甲醇,其中涉及的能量转化是把太阳能最终转化为甲醇中的化学能储存;

设消耗CO2X吨

CO2+3H2 一定条件 CH3OH+H2O

44 32

X 10t

X=13.75t;

(3)由图可知,电动车每行驶100km会释放20×0.785kg=15.7kgCO2;

而燃油车每行驶100km会释放10×10-3m3×0.7×10kg/m3×3.857= 26.99kgCO2 ,

则少释放CO226.999kg-15.7kg=11.299kg=11.3kg;

符合减碳的理念,则说明新的发电方式没有产生二氧化碳,如光伏发电、水力发电、风力发电、地热能发电等等;

故答案为:(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) ;(2)真核;光合;化学;化学;13.75;(3)11.3; 光伏(水力、风力等合理即可) 。

32.(1)引流

(2)CO2

(3)NaOH 、Na2CO3、Na2SO4

(4)设反应生成的氯化钠的质量为X

Na2SO4+BaCl2= BaSO4↓+ 2NaCl

233 117

4.66克 X

X=2.34克

设反应生成的氯化钠的质量为Y

Na2 CO3+BaCl2= BaCO3↓+ 2NaCl

197 117

7.88克 X

Y=4.68克

氯化钠的质量为2.34克+4.68克=7.02克

解析:(1)根据过滤时玻璃棒作用是引流分析;

(2)根据碳酸钡与酸反应产生二氧化碳分析;

(3)根据碳酸钡溶于酸,硫酸钡不溶于酸,氢氧化钠溶液呈碱性分析;

(4)根据产生碳酸钡和硫酸钡的质量代入方程式,利用方程式计算生成氯化钠分析。

(1)过滤时玻璃棒作用是引流;

(2)加入氯化钡产生能与硝酸反应且生成气体的固体甲,则甲中含有碳酸钡沉淀,无色气体为二氧化碳;

(3)溶液X加入氯化钡产生部分溶于硝酸的沉淀,则沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则X中含有硫酸钠和碳酸钠,加氯化钡所得溶液加无色酚酞,呈红色,说明含氢氧化钠,故溶液X中溶质为 NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;

故答案为:(1)引流;(2) CO2 ;(3) NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;(4)7.02g。

四、实验探究题

33.(1)一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)

(2)除去CO2气体

(3)排尽装置中原有的空气

(4)CO+CuO Cu+CO2

解析:(1)B中澄清的石灰水变浑浊,说明气体中含有二氧化碳;F中澄清的石灰水变浑浊,E装置中出现红色物质,说明气体与氧化铜反应,生成了二氧化碳和铜单质,那么该气体应该是一氧化碳。

(2)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,因此C中的氢氧化钠溶液用于吸收二氧化碳,避免对后面的实验产生影响。

(3)实验中要验证是否存在二氧化碳气体,而空气中含有二氧化碳,因此必须在实验前将装置中的空气排出去。

(4)确定反应物、反应条件和生成物,进而写出反应的方程式。

(1)[实验结论]该气体由一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是除去CO2气体。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是排尽装置中原有的空气。

(4)E装置中氧化铜粉末与一氧化碳反应,生成铜单质和二氧化碳气体,反应的方程式为: CO+CuO Cu+CO 。

34.(1)通入氢气

(2)收集尾气(或防止空气中的水蒸气进入)

(3)U形石英玻璃管的直管中部白色粉末变蓝

(4)0.8a

解析:根据氢气与氧化铜反应生成铜和水,进行实验时为防止发生爆炸要先排除装置内空气及氧化铜中铜元素质量即为生成铜的质量分析。

(1)氢气与空气混合气体受热易发生爆炸,所以为确保实验安全,在点燃酒精灯加热前应先通入纯净氢气排除装置内空气;

(2)空气中水蒸气会干扰实验结果,装置末端连接的气球可收集尾气且防止空气中的水蒸气进入;

(3)硫酸铜遇水会变蓝, U形石英玻璃管的直管中部白色粉末变蓝可判断有水生成;

(4)a克氧化铜中铜元素质量为 , 若生成0.8a则说明氧化铜已完全转化为铜。

故答案为:(1)通入氢气;(2) 收集尾气(或防止空气中的水蒸气进入) ;(3) U形石英玻璃管的直管中部白色粉末变蓝 ;(4)0.8a.

35.(1)BaSO4

(2)BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCI

(3)钾离子未除去

解析:根据流程图中加氯化钡可除去硫酸根离子,加碳酸钠可除去钡离子分析。

(1)固体A是加入过量氯化钡产生的,为硫酸根与钡离子生成的硫酸钡;

(2)加碳酸钠可除去A中过量的氯化钡,反应方程式为 BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCI ;

(3)因整个过程中没有除去钾离子,所以所得晶体不是纯净氯化钠。

故答案为:(1) BaSO4 ; BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCl;(3)钾离子未除去。

36.(1)D

(2)B

(3)⒈取一定量的牙膏样品,加蒸馏水溶解

⒉过滤,分离滤液与沉淀

⒊取沉淀加过量盐酸,观察其溶解的情况

①若全部溶解,则摩擦剂的成分是CaCO3

③若全部不溶解则摩擦剂的成分是水合硅石

解析:(1)牙齿的结构, 牙齿的结构,最外面的就是牙釉质。中间的是牙本质,最里面的牙髓。

(2)根据常识可判断豌豆大小牙膏的体积;

(3)要分析牙膏的成分,先要分离牙膏中可溶物和不可溶物。然后要检验是否有碳酸钙.

(1)牙髓里有神经,神经破坏了,人感觉到剧烈疼痛。故选D

(2) 豌豆大小的牙膏,一般以立方厘米,故选B

37.(1)气体是铁和稀盐酸反应生成的

(2)稀盐酸溶液中含有水,铁锈在稀盐酸中无气泡

(3)NaOH

(4)CO32-

解析:根据铁与盐酸反应产生氢气及对比实验的设计要求分析,设计对比实验时要注意药品的选择,证明对实验产生影响的粒子除可直接证明外还可用排除法间接证明。

(1) 小组同学设计图甲所示实验基于气体是铁和稀盐酸反应生成的假设;

(2) 稀盐酸溶液中含有水,铁锈在稀盐酸中无气泡,所以对照实验D的设置没有必要 ;

(3)碳酸钠溶液中含有钠离子、碳酸根离子、水分子和氢氧根离子,向镁中加碳酸钠溶液快速产生气泡,而加水和X溶液则产生气泡很少,从而得出碳酸根离子对实验的影响,则说明X溶液可以排除钠离子和氢氧根离子的作用,X为氢氧化钠;

(4)由上述分析可知, 促进镁与水反应的离子是 CO32- ;

故答案为:(1)气体是铁和稀盐酸反应生成的 ;(2)稀盐酸溶液中含有水,铁锈在稀盐酸中无气泡 ;(3) NaOH ;(4) CO32- 。

38.(1)H2O、CO2、CO

(2)气体净化

(3)防止加热时发生爆炸,检验CO2

(4)H装置中澄清石灰水变浑浊

解析:根据水能使无水硫酸铜变蓝,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,一氧化碳与氧化铜反应后生成二氧化碳分析。

(1) 实验过程中观察到A装置中的无水硫酸铜变蓝,说明含有水,B装置中的澄清石灰水均变浑浊,说明含有二氧化碳,D装置中的澄清石灰水不变浑浊,F石灰水变浑浊,说明将原二氧化碳除去,经过反应又生成了二氧化碳,即原气体中含有一氧化碳;

(2) 装置C和D是除去原有二氧化碳,归属于上述思维模型中的气体净化 ;

(3)加热CO与空气的混合气体时易发生爆炸,且为验证气体中有二氧化碳,需在CO反应前检验,所以小金在加热前先通一段时间的混合气体,目的是防止加热时发生爆炸,并检验CO2;

(4) H装置中澄清石灰水变浑浊,则说明有通入气体进入H,装置内空气已排净;

故答案为:(1) H2O、CO2、CO ;(2)气体净化;(3) 防止加热时发生爆炸,检验CO2 ;(4) H装置中澄清石灰水变浑浊 。

39.(1)碱

(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O)

(3)

(4)A,C

解析:根据题中所给信息分析,由给出的三种理论,判断酸、碱物质及中和反应实质。

(1) 根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于碱;

(2)按酸碱电离理论可知,酸碱反应的实质是酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程;

(3) 由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是;

(4) 酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质,A正确;酸碱电离理论认为氢元素是酸中必不可少的元素,B错误; 酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子,C正确; 酸碱质子理论没有扩大酸和碱的范围,,D错误;

故答案为:(1)碱;(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O) (3) ;(4)AC。

五、综合说理题

40.①内管气压大于外界大气压,开关打开时,氢气出,氢气在空气中遇到粉发生燃烧

②锌和稀硫酸反应不断产生氢气。

③没有氢气喷出,火焰灭

④开关关后,与稀硫酸仍续反应产生氢气,使内管的气压变大

⑤内管液面下降,使锌与硫酸分离,停止产生氢气

解析:①内管气压大于外界大气压,开关打开时,氢气出,氢气在空气中遇到粉发生燃烧;

②锌和稀硫酸反应不断产生氢气;

③没有氢气喷出,火焰灭;

④开关关后,与稀硫酸仍续反应产生氢气,使内管的气压变大;

⑤内管液面下降,使锌与硫酸分离,停止产生氢气,据此分析解答。

打火机的开关打开时,锌和稀硫酸反应不断产生氢气,由于内管气压大于外界大气压,所以氢气从管中冲出,在空气中遇到铂发生燃烧,开关关掉后,锌与稀硫酸仍续反应产生氢气,使内管的气压变大,内管液面下降,使锌与硫酸分离,停止产生氢气。由于没有氢气喷出,所以打火机的火焰熄灭。

2022年科学中考真题分类汇编15:酸碱盐与金属

一、单选题

1.如图所示,两只燃烧匙里装有相同质量的镁粉与锌粉,分别在空气中加热燃烧。根据燃烧难易及剧烈程度不同,可推测镁与锌具有不同的( )

A.颜色 B.熔点 C.金属延展性 D.金属活动性

2.小敏称取等质量的铜粉和铁粉,分别加入到25毫升溶质质量分数为12%的硝酸银溶液中(如图所示),充分反应。下列情况可能出现的是( )

A.铁和钢都有剩余,甲、乙生成银的质量比为7:8

B.铁和铜都没有剩余,甲、乙生成银的质量比为1:1

C.铁有剩余,铜没有剩余,甲、乙生成银的质量比为16:15

D.铜有剩余,铁没有剩余,甲、乙生成银的质量比为15:14

3.春秋初期,绍兴一带是南方的一个冶铁中心,其炼铁方法是在1000℃左右的温度下,使木炭和铁矿石(主要成分为Fe2O3)发生一系列的反应生成含较多杂质的海绵铁。其中主要化学反应为:3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2。下列说法正确的是( )

A.海绵铁是一种纯净物

B.Fe2O3中铁元素的化合价为+3价

C.上述反应中涉及的氧化物只有2种

D.炼铁过程中,木炭只是作为燃料使用

4.取一段镁条放入盛有少量稀盐酸的试管中,用手摸试管外壁会感觉发烫,反应的化学方程式为Mg+2HCl=MgCl2+H2↑。下列有关说法正确的是( )

A.反应中无明显现象 B.反应是一个吸热反应

C.反应后溶液中溶质质量减少 D.反应说明镁能置换出酸中的氢

5.一般地说,金属越活泼,冶炼越困难,人类使用该金属的时间就越迟。如图为铁、铜、钠、锌四种金属的最早冶炼历史年代,则甲代表的金属是( )

A.铁 B.铜 C.钠 D.锌

6.某兴趣小组为探究“猪肝中的铁元素”,进行了以下实验:选用新鲜猪肝,如图操作I将猪肝中的铁转化为铁离子,再用硫氰化钾溶液检验(硫氰化钾溶液遇铁离子变红色)。有关该实验的说法正确的是( )

A.实验研究的问题是新鲜猪肝中是否含有铁离子

B.新鲜猪肝中的铁是以游离态形式存在的

C.实验中获得的土黄色混合液属于溶液

D.新鲜猪肝中含铁元素的证据是滴加硫氰化钾溶液后溶液变红

7.2008年北京奥运会“样云”火炬、2022年北京冬奥会“飞扬”火炬的外壳材料的主要成分和燃料如表所示。奥运火炬的迭代,体现了我国科技水平的提高。下列有关两火炬的说法错误的是( )

“样云”火炬 “飞扬”火炬

外壳材料的主要成分 铝合金 碳纤维复合材料

燃料 丙烷(C3H8) 氢气(H2)

A. 外壳材料的主要成分都属于非金属单质

B.燃料都具有可燃性

C.燃料燃烧时,助燃物都是氧气

D.燃料燃烧时,都有水生成

8.在利用黄铜(一种合金)制作机器零件的过程中会产生黄铜屑,经测定黄铜屑主要含Zn、ZnO、Cu和CuO。下列分析错误的是( )

A.将黄铜屑加入足量稀硫酸中,会有气泡产生

B.将黄铜屑加入足量稀硫酸中,黄铜屑会全部溶解

C.根据黄铜屑的成分,可确定黄铜中含有锌和铜两种金属

D.根据黄铜屑与足量稀硫酸反应的现象,可比较锌和铜的金属活动性强弱

9.下列物质间的转化不能实现的是( )

A.CO2 H2CO3

B.Fe2O3 Fe

C.S FeS

D.CuOCu(OH)2

10.我国是最早使用湿法炼铜的国家,湿法炼铜涉及到的主要化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu。这一化学反应的类型是( )

A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应

11.长征五号系列新一级运载火箭发动机“液发77”是我国推力最大的氢氧火箭发动机,并且非常环保,因为其燃料的燃烧产物只有水。在物质分类上,水属于( )

A.氧化物 B.酸 C.碱 D.盐

12.中国科学院首创室温制氢方案,其反应原理如图所示。下列说法错误的是( )

A.该反应的化学方程式是CO+H2O H2+CO2

B.该反应前后分子数目不变

C.该反应前后氢元素的化合价不变

D.反应物CO和HO都是氧化物

13.将锌粉持续加入到100g含有AgNO3和Cu(NO3)2两种溶质的混合溶液中,充分反应。当加入锌粉的质量为6.5g时,溶液质量最小;当加入锌粉的质量为13.0g时,恰好完全反应。下列是反应中的相关量随加入锌的质量变化的关系图,其中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

二、填空题

14.“原子-分子”学说的建立经历了曲折的过程。

材料一:1803年,道尔顿在原子论中提出元素由微小的不可分的原子组成;不同元素的原子以简单数目比例形成不可再分的原子——“复杂原子”。

材料二:1809年,盖·吕萨克认同道尔顿的原子论,并提出自己的假说:在同温同压下,相同体积的不同气体中含有相同数目的原子(包括“复杂原子”)。道尔顿反对盖·吕萨克的假说,他认为若该假说成立,解释化学反应时,有些反应会推导出“半个原子”,与原于论矛盾。

材料三:1811年,阿伏加德罗提出分子学说,解决了道尔顿和盖·吕萨克的矛盾。随后科学家们确立并逐步完善了“原子-分子”学说。

(1)1897年,汤姆生发现原子内有带负电的 ,否定了“原子不可再分”的观点。

(2)道尔顿原子论中“复杂原子”构成的物质,按现在物质的组成分类,属于纯净物中的 。

(3)依据道尔顿的原子论和盖·吕萨克的假说,下列反应能推导出“半个原子”的是__________。(可多选)

A.1升氢气和1升氯气化合成2升氯化氢气体

B.2升氢气和1升氧气化合成2升水蒸气

C.木炭与1升氧气化合成1升二氧化碳

D.木炭与1升二氧化碳化合成2升一氧化碳

E.硫与1升氢气化合成1升硫化氢气体

15.性能神奇的金属钛(Ti)是航空、军工、电力等领域的重要原材料。常温下钛不与非金属及强酸反应,加热时却可以和常见的非金属单质反应。金红石(主要成分TiO2)是钛矿石之一,目前利用金红石大规模生产钛的过程是:

①在高温条件下在往金红石与碳粉混合物中通入氯气,反应制得四氯化钛(TiCl4)和一种可燃性气体;

②在氩气的气流中,高温下用过量的镁跟四氯化钛反应制得钛和氯化镁。

完成下列问题:

(1)过程①中发生反应的化学方程式为 ;

(2)过程②中发生的反应,属于基本反应类型中的 。

16.某混合气体X由CO2、CO、H2O(水蒸气)、H2中的两种或两种以上组成,X气体依次通过如图1装置(假定每步反应均完全),现象分别为:A中溶液变浑浊;B中固体变为红色;C中粉末变为蓝色;D中溶液变浑浊。

完成下列问题:

(1)该实验能得出CO气体一定存在的证据是 ;

(2)只要在图1中加装一个图2装置,就能确定原混合气体X中是否含有H2。

①写出图2装置中试剂名称 ;

②该装置连接在图1中哪两个装置之间 (用字母表示)。

17.家务劳动不仅能减轻父母的负担,而且能将科学知识学以致用。

(1)洗涤铝制容器时,不能用钢丝球擦洗,以免破坏 导致金 属铝继续被空气氧化。

(2)烹饪时如遇油锅着火,灭火的措施是 ,以免引起火灾。

18.小舟归纳了金属及其化合物之间的部分转化关系,如图所示。

(1)请写出符合图中转化规律①的化学方程式 (写一个即可)。

(2)我国古代劳动人民最早发明使用湿法炼铜,其原理是:第一步用硫酸将铜矿中的铜转变为可溶性的硫酸铜,第二步将铁放入硫酸铜溶液中把铜置换出来。其中利用了图中转化规律⑧的是第 步。

19.从镍氢电池到锂电池,再到钠电池、钾电池,科学家在不断提升电池的性能。

(1)金属原子失去电子后形成 (选填“阴”或“阳”)离子,理、钠、钾等金属很容易失去电子,所以常被用作电池材料。

(2)研究表明,半径越大的金属离子越容易在电池正负极之间移动,充电速度越快:如图是锂、钠、钾三种金属的离子半径大小,电池容量相同的这三种电池,充满电的时间最短的是 电池。

20.《天工开物》中介绍了用碳和氧化锌在高温条件下冶炼锌的方法,化学方程式为:2ZnO+C 2Zn+CO2↑.该反应中具有还原性的反应物是 ,ZnO中锌元系的化合价为 价。

21.某白色固体M可能由Na2CO3、Na2SO4、MgCl2、Ba(OH)2中的一种或几种物质组成。为确定其成分,小宁进行如图所示实验。

则:

(1)白色沉淀G的化学式为 。

(2)白色固体M的成分是 。

三、实验探究题

22.久置的镁带表面会有一层灰黑色固体。为了测量久置镁带中金属镁的质量分数,同学们提出了两种实验方法:

物理方法:取一定质量的镁带,用砂纸打磨,除尽表面的灰黑色固体,根据剩余固体质量计算金属镁的质量分数。

化学方法:取一定质量的镁带,与足量的稀硫酸反应,根据测得生成气体的体积计算金属镁的质量分数。

(1)经讨论,同学们否定了物理方法。理由是:打磨过程中 。

(2)常温常压下氢气密度已知,因此大家认为化学方法可行。

(老师提示:镁与稀硫酸反应放热;灰黑色固体除了氧化镁之外,还存在少量碱式碳酸镁【MgCO3 Mg(OH)2】,它与酸反应会产生CO2气体;碱石灰是CaO和NaOH的混合物)

同学们从下列装置中选择合适的装置,组装并进行实验。

①图C、D虚线框内有一种测量体积的仪器(未画出),该仪器是 。

②完成该实验应选择的装置为 (填字母)。

③结合实验方法和选择的装置分析,会造成实验结果不准确的是 。

A.加入稀硫酸不足,镁带有剩余

B.装置气密性不好

C.反应结束,立即读数

23.下图是人类对氧化还原反应的认识过程中的三个阶段

【阶段Ⅰ】得失氧说:物质跟氧发生的反应叫氧化反应,含氧化合物中的氧被夺取的反应叫还原反应,【阶段Ⅱ】化合价升降说:凡是出现元素化合价升降的化学反应都是氧化还原反应。化合价升高的反应叫氧化反应,化合价降低的反应叫还原反应。

【阶段Ⅲ】电子转移说:化合价升降的原因是电子的转移。凡有电子转移发生的化学反应都是氧化还原反应。失电子的反应叫氧化反应,得电子的反应叫还原反应。

(1)根据得失氧说,在H2+CuOCu十H2O化学变化中,H2发生了 反应。

(2)电子转移是元素化合价改变的本质原因。失电子后,元素的化合价会 (选填“升高”或“降低”)

(3)根据化合价升降说,化学反应的四种基本类型与氧化还原反应之间的关系如图所示,其中乙是 反应。

(4)关于氧化还原反应的认识,下列理解正确的是 。

A.氧化和还原是相互对立又辩证统一的关系

B.电子转移说是从微观视角来探析和建构氧化还原反应的概念

C.自然界中发生的氧化还原反应对人类的生活和生产都是有利的

D.人类对氧化还原反应的认识过程是一个逐步发展、延伸和完善的过程

24.小丽和小科在做“金属与酸反应”的实验时,他们分别将镁条投入盛有稀盐酸的试管中,小丽加入少量镁条,而小科加入了足量镁条。一段时间后,小科的试管底部“意外”地出现了灰白色固体。为探究该固体是什么物质,他们开展了如下探究:

[提出问题]足量镁和稀盐酸反应生成的灰白色固体是什么

[查阅资料]氢氧化镁和碱式氯化镁[Mg(OH)Cl]都难溶于水,但都能与稀硝酸反应,后者能生成Mg(NO3)2

[建立假设]假设1:未溶解完的氯化镁;假设2:氢氧化镁;假设3:碱式氯化镁.....

[进行实验]将灰白色固体过滤、充分洗涤后进行如下实验:

序号 实验操作 实验现象 实验结论

实验一 取灰白色固体于试管中,加入足量蒸馏水,充分振荡 固体不溶解 假设1 。

实验二 取灰白色固体于试管中,加入足量稀硝酸,充分振荡 固体溶解 假设2不成立

往上述溶液中滴加硝酸银溶液:的 。

[评价交流]小丽认为该灰白色固体平定是碱式氯化镁。小科认为上述探究还不足以说明该固体就是碱式氯化镁,其理由是 。

[继续探究]......

四、解答题

25.某维生素C泡腾片的主要成分如图甲所示。

(1)维生素C由 种元素组成。

(2)按照如图乙的物质分类方法,该泡腾片属于 。

(3)该泡腾片放入水中,会立刻产生大量的气泡,其原因是:柠檬酸是一种酸,它和碳酸氢钠在水中会发生反应,生成能使澄清石灰水变浑浊的 气体。

答案解析部分

1.D

解析:当金属在氧气中燃烧时,金属的活动性越强,越容易发生反应,且反应越剧烈,据此分析判断。

如图所示,两只燃烧匙里装有相同质量的镁粉与锌粉,分别在空气中加热燃烧。根据燃烧难易及剧烈程度不同,可推测镁与锌具有不同的金属活动性,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

2.C

解析:根据题目中的数据解和化学方程式进行分析。由于金属的活动性顺序是铁>铜>银,等质量的铜粉和铁粉,分别加入到25毫升溶质质量分数为12%的硝酸银溶液中,反应的质量关系是:

Fe+2AgNO3═Fe(NO3)2+2Ag

56 216

Cu+2AgNO3═Cu(NO3)2+2Ag

64 216

A.铁和铜都有剩余时,硝酸银全部参加反应,因为硝酸银溶液的体积和溶质质量分数相同,因此甲、乙生成银的质量比为1:1,故A错误;

B.铁和铜都没有剩余,则金属铜和银全部反应,根据化学方程式,设金属的质量均为m,则生成银的质量比为:,故B错误;

C.由方程式可知,每64份质量的铜能与340份质量的硝酸银溶液恰好反应,每56份质量的铁能与340份质量的硝酸银溶液恰好反应,等质量的硝酸银溶液完全反应消耗的铜的质量大于铁的质量,故铁有剩余时,铜能完全反应,C选项有可能出现,故C正确;

D.等质量的铜和银,铜有剩余,则铁一定有剩余,故D错误。

故选C。

此题是错题。详细解答过程点击链接。《2022年疑似中考错题详析》 ( https: / / mp.weixin. / s __biz=MzI2OTY2MDAyMQ==&mid=2247557779&idx=1&sn=8859bf9534140c20254e8a5bfc358698&chksm=eadf5889dda8d19f2bd30258705be6612fdf501f9cfc368ca9b1e9be348909b57d284663224c&token=1622399544&lang=zh_CN" \l "rd )

3.B

解析:(1)只由一种物质组成纯净物,由多种物质组成混合物;

(2)在化学式中,正负化合价的代数和为零;

(3)由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物叫氧化物;

(4)根据木炭的作用判断。

A.海绵铁中很有杂质,为混合物,故A错误;

B.在Fe2O3中,O的化合价为-2,根据正负化合价代数和为零得到:2x+(-2)×3=0,解得:x=+3,故B正确;

C.CO、Fe2O3和CO2,三者都是氧化物,故C错误;

D.在炼铁的过程中,木炭是还原剂,故D错误。

故选B。

4.D

解析:根据镁与盐酸反应发生置换反应,生成氢气,同时放热分析。

A、根据反应的化学方程式可知,反应中产生气体,不符合题意;

B、 用手摸试管外壁会感觉发烫 说明该反应放热,不符合题意;

C、每反应24份质量的镁,置换出2份质量的氢气,反应后溶液质量增加,不符合题意;

D、该反应是镁置换出盐酸中的氢,符合题意;

故选D。

5.B

解析:根据铁、铜、钠、锌的活动顺序为钠>锌>铁>铜分析。

金属越活泼,冶炼越困难,人类使用该金属的时间就越迟,铁、铜、钠、锌的活动顺序为钠>锌>铁>铜,甲为使用最早的金属,应为铜;

故选B。

6.D

解析:根据题中各转化过程,结合铁发生置换反应转化为亚铁离子、溶液的均一性和稳定性及铁离子的验证方法分析。

A、 实验研究的问题是新鲜猪肝中是否含有铁元素,不符合题意;

B、 新鲜猪肝中的铁与硝酸反应转化为铁离子,说明铁是化合态形式存在的 ,不符合题意;

C、 实验中获得的土黄色混合液过滤后有滤渣, 说明为悬浊液 ,不符合题意;

D、 硫氰化钾溶液遇铁离子变红色 ,新鲜猪肝中含铁元素的证据是滴加硫氰化钾溶液后溶液变红 ,符合题意;

故选D。

7.A

解析:根据表格提取信息,然后对各个选项进行分析。

A.根据表格可知,“祥云”外壳的主要成分为铝合金,而不是非金属单质,故A错误符合题意;

B.燃料丙烷和氢气都具有可燃性,故B正确不合题意;

CD.丙烷与氧气反应,生成水和二氧化碳;氢气与氧气反应,生成水,故C、D正确符合题意。

故选A。

8.B

解析:(1)注意锌和酸的反应;

(2)注意铜是否与酸反应;

(3)根据黄铜屑的成分判断;

(4)根据金属能否与酸反应分析。

A.黄铜屑中存在金属锌,它能与稀硫酸反应生成氢气,故A正确不合题意;

B.铜不能与稀硫酸反应,因此黄铜屑不会全部溶解,故B错误符合题意;

C.根据“Zn、ZnO、Cu和CuO”可知,黄铜屑中只有锌和铜两种元素,故C正确不合题意;

D.锌和稀硫酸反应,则锌的活动性大于氢;铜不能与稀硫酸反应,那么铜的活动性小于氢,则锌的活动性大于铜,故D正确不合题意。

故选B。

9.D

解析:根据不同物质之间的转化方法判断。

A.二氧化碳和水反应,生成碳酸钙,故A不合题意;

B.氧化铁和一氧化碳在高温下反应,生成铁和二氧化碳,故B不合题意;

C.硫和铁在加热的条件下反应,生成硫化铁,故C不合题意;

D.氧化铜和水不能直接反应,需要先与稀盐酸反应生成氯化铜,再与氢氧化钡反应生成氢氧化铜,故D符合题意。

故选D。

10.C

解析:根据反应物和生成物的种类和种数,确定化学反应的基本类型。

根据方程式 Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 可知,单质与化合物反应,生成新的单质和化合物,则该反应为置换反应,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

11.A

解析:(1)由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物为氧化物;

(2)酸由氢离子和酸根离子构成;

(3)碱由金属离子与氢氧根离子构成;

(4)盐由金属离子(或铵根离子)与酸根离子构成。

水的化学式为H2O,它只由两种元素组成,其中一种为氧元素,因此属于氧化物,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

12.C

解析:(1)确定反应物、反应条件和生成物,据此写出反应的方程式;

(2)根据方程式进行分析;

(3)比较反应前后氢元素化合价的大小即可;

(4)只由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物叫氧化物。

A.根据图片可知,水和一氧化碳反应,生成氢气和二氧化碳,则反应的方程式为: CO+H2O H2+CO2 ,故A正确不合题意;

B.根据方程式可知,反应前后氧原子有2个,氢原子有2个,碳原子只有1个,故B正确不合题意;

C.反应前,在H2O中,氢元素的化合价为+1;反应后,在H2中,氢元素的化合价为0价,故C错误符合题意;

D.CO和H2O,都由两种元素组成,其中一种为氧元素,那么它们都是氧化物,故D正确不合题意。

故选C。

13.C

解析: 本题是图像的判断题,解答时要通过题目要求分析涉及到的各物质之间量的关系,结合变化趋势先做出判断,如随着横坐标物质量的变化,纵坐标表示的物质的量的变化趋势,增加或降低等,再确定图形中的起点、终点、转折点是否符合题意。

将锌粉持续加入到100g含有AgNO3和Cu(NO3)2两种溶质的混合溶液中,锌先与硝酸银反应生成银和硝酸锌,化学方程式为Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag,每65份质量的锌完全反应生成216份质量的银,溶液质量减小。硝酸银反应结束,锌再与硝酸铜反应生成硝酸锌和铜,化学方程式为Zn+Cu(NO3)2=Zn(NO3)2+Cu,每65份质量的锌完全反应生成64份质量的铜,溶液质量增加。当加入锌粉的质量为6.5g时,溶液质量最小,说明硝酸银恰好完全反应。

Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag

65 340 189 216

6.5g 34g 18.9g 21.6g

Zn+Cu(NO3)2=Zn(NO3)2+Cu

65 188 189 64

6.5g 18.8g 18.9g 6.4g

A.由以上分析可知,混合溶液中硝酸银质量为34g,当加入锌从0到6.5g,锌与硝酸银反应,硝酸银质量减小,锌为6.5g,硝酸银质量为0,故A错误;

B.锌先与硝酸银反应生成银和硝酸锌,此时硝酸铜质量不变,当锌大于6.5g锌与硝酸铜反应,硝酸铜质量减小,当锌质量为13g时硝酸铜完全反应,硝酸铜质量为0,故B错误;

C.由分析可知,6.5g锌反应生成银质量为21.6g,当锌的质量为13g时生成固体总质量为21.6g+6.4g=28.0g,故C正确;

D.当锌为6.5g时硝酸锌的质量分数为

.当锌质量为13g,硝酸锌的质量分数为,

故D错误。

故选C。

14.(1)电子

(2)化合物

(3)A;B;D

解析:(1)在原子内部,质子带正电,电子带负电,中子不带电;

(2)只由一种物质组成纯净物,由多种元素组成的纯净物叫化合物;

(3)根据资料中的信息分析。

(1)1897年,汤姆生发现原子内有带负电的电子,得出了原子可以继续再分的结论;

(2)道尔顿原子论中“复杂原子”——不同元素的原子以简单数目比例形成不可再分的原子,即为不同原子构成的分子,按现在物质的组成分类,属于纯净物中的化合物;

(3)A.1升氢气和1升氯气化合成2升氯化氢气体,在同温同压下,相同体积的不同气体中含有相同数目的原子(包括“复杂原子”),则每一个氯化氢“原子”中就应只含有半个氯“原子”和半个氢“原子”,即“半个原子”,故A符合题意;

B.2升氢气和1升氧气化合成2升水蒸气,则每一个水“原子”中就应只含有半个氧“原子”和一个氢“原子”,即“半个原子”,故B符合题意;

C.木炭与1升氧气化合成1升二氧化碳,则每一个二氧化碳“原子”中就应只含有一个氧“原子”,故C不合题意;

D.木炭与1升二氧化碳化合成2升一氧化碳,则每一个一氧化碳“原子”中就应只含有半个二氧化碳“原子”,即“半个原子”,故D符合题意。

E.硫与1升氢气化合成1升硫化氢气体,则每一个氯化氢“原子”中就应只含有一个氢“原子”,故E不合题意。

故选ABD。

15.(1)TiO2+2C+2Cl2 TiCl4+2CO

(2)置换反应

解析:(1)根据题中所给信息确定反应物和生成物,书写反应方程式分析;

(2)根据置换反应中反应物和生成物中都一种单质和一种化合物分析。

(1) 过程①为二氧化钛与碳、氯气反应生成四氯化钛和一氧化碳,发生反应的化学方程式为TiO2+2C+2Cl2 TiCl4+2CO ;

(2) 过程②为镁跟四氯化钛反应制得钛和氯化镁 ,属于置换反应。

故答案为:(1) TiO2+2C+2Cl2 TiCl4+2CO ;(2)置换反应。

16.(1)澄清石灰水变浑浊

(2)浓硫酸;A与B之间

解析:一氧化碳和氢气与氧化铜反应生成铜和二氧化碳、水;可通过通入氧化铜后生成物的验证来验证一氧化碳和氢气的存在。

(1)可利用CO与氧化铜反应生成铜和二氧化碳来证明,所以通过澄清石灰水变浑浊的现象证明CO存在;

(2)要证明氢气,需利用氢气与氧化铜反应生成铜和水证明,图2装置中试剂应为浓硫酸,该装置是为了除去原气体中的水蒸气,应连接在A与B之间。

故答案为:(1)澄清石灰水变浑浊;(2)浓硫酸;A与B之间。

17.(1)氧化膜

(2)用锅盖盖灭

解析:(1)根据铝表面有氧化铝膜分析;

(2)根据隔离氧气的灭火原理分析。

(1)铝制品表面有氧化膜,可保护里面的铝不被腐蚀,所以洗涤铝制容器时,不能用钢丝球擦洗 ,以免破坏氧化膜;

(2) 烹饪时如遇油锅着火, 可用锅盖盖灭,使油隔离空气达到灭火目的。

故答案为:(1)氧化膜;(2) 用锅盖盖灭 。

18.(1)2Mg+O2 2MgO

(2)二

解析:根据金属与氧气反应生成金属氧化物及金属与盐溶液反应生成金属分析。

(1) 转化规律①为金属与氧气的反应,如镁与氧气转化为氧化镁,方程式为 2Mg+O2 2MgO ;

(2) ⑧ 为金属与盐发生置换反应生成金属,属于第二步。

故答案为:(1) 2Mg+O2 2MgO ;(2)二。

19.(1)阳 (2)钾

解析:(1)根据原子失电子形成阳离子分析;

(2)根据锂、钠、钾中钾的离子半径最大分析。

(1) 金属原子失去电子后形成带正电荷的阳离子;

(2) 半径越大的金属离子越容易在电池正负极之间移动,充电速度越快,由图示可知,钾离子半径最大,则充满电的时间最短;

故答案为:(1)阳;(2)钾。

20.C(或“碳”);+2

解析:① 在氧化还原反应中,失去氧元素被还原,则它为氧化剂;得到氧元素被氧化,则它为还原剂;

(2)在化合物中,正负化合价的代数和为零。

(1)根据方程式 2ZnO+C 2Zn+CO2↑ 可知,C得到氧元素变成CO2,则它被氧化而具有还原性;

(2)在ZnO中,O的化合价为-2,根据正负化合价为零得到:x+(-2)=0,解得:x=+2。

21.(1)AgCl

(2)Na2CO3、MgCl2、Ba(OH)2

解析:根据氢氧根离子和镁离子会生成氢氧化镁沉淀,碳酸根离子和钡离子反应生成溶于酸的碳酸钡沉淀,硫酸根离子和钡离子反应生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,氯离子和银离子反应生成氯化银沉淀等知识进行分析。(1)白色固体加入足量的水溶解得到白色沉淀A和无色溶液,白色沉淀A中加入足量的稀盐酸,产生气泡,沉淀全部溶解,所以白色沉淀中含有碳酸钡,一定不含硫酸钡,即样品中一定含有碳酸钠、氢氧化钡或氯化镁,一定不含硫酸钠;无色溶液B中通入二氧化碳气体,生成白色沉淀E,所以A中一定含有氢氧化钡,无色溶液F中加入稀硝酸和硝酸银溶液生成白色沉淀G,所以G是氯化银,样品中一定含有氯化镁,所以白色沉淀G的化学式为AgCl;

(2)白色固体M的成分是Na2CO3、MgCl2、Ba(OH)2。

22.(1)镁会被磨掉 (2)量筒(或量杯);ABC;ABC

解析:(1)用砂纸打磨过程中可能会除去部分镁;

(2)①根据量筒的用途分析;

②根据反应物的状态和反应条件选择气体的发生装置,根据气体的性质选择吸收方法和收集方法;

③根据实验操作注意事项分析。(1)经讨论,同学们否定了物理方法。理由是:打磨过程中可能会除去部分镁;

(2)①图C、D虚线框内有一种测量体积的仪器,该仪器是测量体积的仪器是量筒;

②镁带与硫酸反应是固液常温型,用A做发生装置。由于灰黑色固体除了氧化镁之外,还存在少量碱式碳酸镁【MgCO3 Mg(OH)2】,它与酸反应会产生CO2气体,故可用碱石灰吸收二氧化碳,应该选B。用装置C收集氢气,氢气密度比水小,难溶于水,从短管进入,水从长管排出到量筒,量筒内水的体积即为生成氢气体积,故完成该实验应选择的装置为ABC;

③A.加入稀硫酸不足,镁带有剩余,金属镁的质量分数偏小,会造成实验结果不准确,故A符合题意;

B.装置气密性不好,氢气体积不准确,求得镁质量不准确,会造成实验结果不准确,故B符合题意;

C.镁与稀硫酸反应放热,反应结束,立即读数,氢气体积偏大,会造成实验结果不准确,故C符合题意。

故选ABC。

23.(1)氧化 (2)升高 (3)置换 (4)A;B;D

解析:(1)得到氧元素被氧化,失去氧元素被还原;

(2)得到电子时,负电荷数大于正电荷数,则带负电荷,显负价;失去电子时,负电荷数小于正电荷数,则带正电荷,显正价;

(3)根据四种基本反应类型的特点分析;

(4)根据自己对氧化还原反应的认识判断。

(1)根据得失氧说,在H2+CuO=Cu十H2O化学变化中,H2得到氧元素变成了H2O,因此它被氧化,发生了氧化反应;

(2)电子转移是元素化合价改变的本质原因。失电子后,元素显正价,即元素的化合价会升高。

(3)单质与化合物的反应,生成新的单质和化合物,这种反应为置换反应。单质的化合价为0,而元素在化合物中化合价肯定不为0,因此元素的化合价肯定会升降,那么置换反应肯定是氧化还原反应,则乙为置换反应。

(4)A.氧化和还原是相互对立又辩证统一的关系,故A正确;

B.电子转移说是从微观视角来探析和建构氧化还原反应的概念,故B正确;

C.自然界中发生的氧化还原反应对人类的生活和生产有的是有利的,有些是有害的,故C错误;

D.人类对氧化还原反应的认识过程是一个逐步发展、延伸和完善的过程,故D正确。

故选ABD。

24.不成立;产生白色沉淀;只证明了氯元素的存在,未证明碱式氯化镁中的其他元素

解析:根据氯化镁的可溶性,氢氧化镁与硝酸反应生成硝酸镁和水,硝酸镁与硝酸银不反应,氯化镁与硝酸银反应产生氯化银沉淀分析。

[进行实验] 氯化镁能溶于水,加水后固体不溶解,则说明假设1不成立。氢氧化镁与硝酸反应生成硝酸镁和水,硝酸镁与硝酸银不反应,假设2不成立,则固体中加入稀硝酸溶解后,再加入硝酸银,会产生白色沉淀。

[评价交流] 实验中只证明了氯元素的存在,未证明碱式氯化镁中的其他元素,所以实验方案不足以得出结论。

故答案为:不成立;产生白色沉淀; 只证明了氯元素的存在,未证明碱式氯化镁中的其他元素。

25.(1)3 (2)混合物 (3)二氧化碳(CO2)

解析:(1)在化学式中,一种符号代表一种元素;

(2)一种物质组成纯净物,多种物质组成混合物;

(3)根据二氧化碳的化学性质解答。

(1)根据化学式C6H8O6可知,维生素由C、H、O共3种元素组成;

(2)根据甲图可知,维生素C泡腾片由维生素、碳酸氢钠和柠檬酸等物质组成,应该为混合物。

(3)该泡腾片放入水中,会立刻产生大量的气泡,其原因是:柠檬酸是一种酸,它和碳酸氢钠在水中会发生反应,生成能使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳(CO2)气体。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2021年科学中考真题分类汇编15:酸碱盐与金属1

一、单选题

1.(2021·衢州)如图是我们常见的水果及其近似pH,其中酸性最强的是( )

A. 西瓜pH=6.6 B. 葡萄pH=5.1

C. 猕猴桃pH=3.3 D. 桔子pH=3.6

2.(2021·台州)台州气候适宜,盛产各种酸甜爽口的水果。深受市民喜爱,分析下表,酸性最强的水果是( )

水果名称 东魁杨梅 涌泉蜜桔 楚门文旦 玉麟西瓜

PH值 2.5~3.5 4.0-5.0 4.5~5.5 5.5-6.5

A. 东魁杨梅 B. 涌泉蜜桔 C. 楚门文旦 D. 玉麟西瓜

3.(2021·温州)小明将纸条分别紧紧卷在木棒和铁棒上,加热纸条(如图),木棒上的纸条立即燃烧,面铁棒上的纸条不会立即燃烧。据此推测木棒和铁棒具有不同的( )

A. 密度 B. 导热性 C. 硬度 D. 延展性

4.(2021·衢州)小科为验证锌、铜、银三种金属的活动性顺序,设计了下列四种方案,其中合理的是( )

A. B. C. D.

5.(2021·台州)盐酸在生产和生活中的用途很广,能与多种物质发生反应。下列物质与盐酸反应时,能观察到白色沉淀的是( )

A. B. C. D.

6.(2021·宁波)不同品牌的洗手液pH一般不同,25°C时四种洗手液的pH如图所示。下列说法错误的是( )

A. 洗手液a用蒸馏水稀释后pH减小

B. 洗手液b的酸性比a弱

C. 洗手液c能使石蕊试液变蓝色

D. 洗手液d和a混合液的pH可能等于7

7.(2021·宁波)如图是物质甲和乙反应生成丙的微观示意图。下列说法正确的是( )

A. 该反应属于化合反应

B. 甲、乙、丙都是有机物

C. 该反应中参加反应的甲和乙质量比为1:1

D. 该反应在反应前后原子的种类发生了改变

8.(2021·宁波)含硫元素的同类物质中硫元素的化合价可能不同,不同类物质中硫元素的化合价可能相同,如表所示。下列判断正确的是( )

类别物质化合价 单质 氧化物 酸 X

0 a - - -

+4 - b d Na2SO3等

+6 - c e f

A. X表示碱

B. 物质a在空气中燃烧会发出明亮的蓝紫色火焰

C. 物质b是二氧化硫,它是空气污染物之一

D. 物质d和NaOH溶液发生中和反应生成Na2SO4和H2O

9.(2021·杭州)下列有关说法正确的是( )

A. O2具有助燃性 B. 铁生锈属于物理变化

C. 金属活动性Cu比Mg强 D. KClO3属于氧化物

10.(2021·杭州)取稀盐酸与氢氧化钠反应后的溶液进行实验下列能说明稀盐酸、氢氧化钠恰好都完全反应的是( )

A. 加硝酸银溶液,有白色沉淀生成

B. 加氢氧化镁固体,固体全部溶解

C. 加酚酞试液,溶液显红色

D. 测定溶液的pH,刚好显中性

11.(2021·金华)稀HCl和NaOH溶液混合后无明显现象,要证明两者已发生化学反应,下列操作及实验现象(或结果),不能证明反应发生的是( )

A. 在混合液中加金属Zn,无气泡产生

B. 在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色

C. 在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀

D. 用pH试纸测混合液的pH,测得pH等于7

12.(2021·金华)金华酒传统酿造技艺、浦江剪纸、永康锡雕、东阳竹编等,是金华拥有的众多国家级非物质文化遗产的典型代表。下列非物质文化遗产制作过程,主要利用化学变化的是( )

A. 酿酒 B. 剪纸 C. 锡雕 D. 竹编

13.(2021·温州)通过实验可以比较铁、铜、银三种金属的活动性强弱。下列装置能够达到实验目的的是( )

A. B. C. D.

14.(2021·温州)铕(Eu)是非常活泼的金属,能与冷水反应,应保存在氩气中。铕与水反应的化学方程式为:Eu+2H2O=Eu(OH)2↓+H2↑。该反应属于( )

A. 化合反应 B. 分解反应 C. 置换反应 D. 复分解反应

15.(2021·温州)因胃酸过多引起的胃病可用抗酸剂治疗。下列常用抗酸剂中,属于氧化物的是( )

A. MgO B. CaCO3 C. NaHCO3 D. Al(OH)3

16.(2021·绍兴)我国发明的新型钛合金,为“奋斗者”号下潜万米海底、从事科考任务解决了材料难题。工业制取金属钛的主要反应式是: ① 2FeTiO3+6C+7Cl2 一定条件 2FeCl3+2TiCl4+6CO;②2Mg+TiCl4高温2MgCl2+Ti 下列说法合理的是( )

A. FeTiO3属于氧化物 B. 钛合金是一种金属单质

C. 反应②属于置换反应 D. TiCl4中钛元素和氯元素的质量比为96:71

17.(2021·嘉兴)现有锌、氧化铜、硫酸钡和石灰石四种固体,为了区分它们,小嘉参照二歧分类检索表制作了一个物质检索表,如表所示。

下列叙述错误的是( )

A. 甲表示的是石灰石 B. 乙表示的是锌

C. 表中“ “应该表示为“黑色固体” D. 也可根据是否含有氧元素对丙、丁分类

18.(2021·宁波)在5.6g铁粉中,先逐滴加入一定量的Cu(NO3)2溶液, 充分反应后再逐滴加入AgNO3溶液,剩余固体质量与所加溶液总质量的关系如图所示。下列说法正确的是( )

A. 所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量为m1g

B. bc段发生的是Cu和AgNO3溶液的反应

C. m3的值为21.6

D. e点溶液中不含Cu(NO3)2

19.(2021·绍兴)向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物,充分反应后过滤,得到不饱和的滤液和滤渣,将滤渣洗涤、干燥后再称量,得到的固体质量仍为a克。下列分析合理的是( )

①滤渣中可能有铜 ②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生

③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2

④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量一定大于原混合溶液溶质的质量

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

二、填空题

20.(2021·衢州)从生活经验到定性实验,再到定量实验,科学方法的进步推动科学的发展。

材料一:公元前,亚里士多德认为万物都是由火、空气、土和水四种元素组成的,他把元素定义为其他物体可以分解成它,而它本身不能再分割成其他物体。

材料二:17世纪,玻义耳认为元素是只能通过实验证明不能再进一步分解的物质。他把严密的定性实验方法引入科学中,认识到“混合”和“化合”的不同,把“混合”叫“机械混合”,把“化合”叫“完全混合”。

材料三:18世纪,卡文迪许用酸与金属反应得到“易燃空气”,这种气体在空气中燃烧形成小露珠。拉瓦锡知道后,进行定量实验,发现“易燃空气”与“氧”化合生成水的质量?两种气体消耗的质量,从而得出水是两种气体的化合物,而不是一种元素。

根据材料,回答下列问题:

(1)“完全混合”后的物质,其类别属于纯净物中的________。

(2)材料三作为“水不是一种元素"的证据,应在“?”处填________。

21.(2021·台州)如图所示,将铁片和铜片插入稀硫酸中,电流表指针发生偏转,此时指针位置如图乙所示,则电流大小为________安。装置中的虚线框部分相当于电路中的电源、铜片是电源的________极。在其它都不变时,将铁换成更活泼的金属X,产生了更大的电流、则金属X可能是________(选填“锌”、“银”或“铜")

22.(2021·宁波)有一包白色粉末,可能由BaCl2、NaOH、Na2CO3、Na2SO4中的一种或几种组成。为确定其成分,某兴趣小组做了如图所示实验。

则:

(1)无色溶液A中一定含有的溶质是________。

(2)白色粉末的成分是________。

23.(2021·杭州)实验室常用锌和稀硫酸来制取氢气,向盛有稀硫酸溶液的烧杯中加入足量的锌至反应完全。

(1)写出该反应的化学方程式________。

(2)如图的 表示溶液中由溶质电离产生的不同离子,则“●”表示________(填写离子符号)

24.(2021·温州)温州地区端午节有吃粽子的习俗,其中“灰汤粽”特别受欢迎。制作灰汤粽的关键是做好“灰汤”。

(1)作为粽子品质改良剂、防腐剂的灰汤富含碳酸钾。碳酸钾水溶液呈碱性,这是碳酸钾的________(选填“物理性质”或“化学性质”)

(2)制作灰汤时,用沸水浇淋草木灰(如图),比用冷水浇淋可得到溶质质量分数更大的碳酸钾溶液。这说明物质的溶解性受________影响。

(3)灰汤粽是将糯米用棕叶包裹,放在灰汤中煮制而成。灰汤粽中为人体提供能量的主要营养素是________。

25.(2021·绍兴) 2021年3月,四川三星堆遗址进行了新一轮考古发掘。至今三星堆已出土了黄金面具、青铜纵目面具等一批珍贵文物,如图。

(1)出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,这说明金的活动性比铜________(选填“强”或“弱”)。

(2)古代制作青铜器的铜来源于铜矿,如黄铜矿。黄铜矿的主要成分为二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,硫元素的化合价为 ________。

(3)应用碳-14测出三星堆遗址距今3000年左右,碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中________ 数不同。

26.(2021·金华)学习了物质推断专题内容后,科学研究小组同学设计了如下实验方案进行探究。步骤如下:

①往镁粉和氧化铜的混合物中加入过量稀硫酸,充分反应并过滤,得到滤渣甲和滤液A;

②往滴有无色酚酞的氢氧化钠和硝酸钡的混合溶液中,加入一定量的稀硫酸,充分反应并过滤,得到沉淀乙和无色滤液B;

③将滤液A和B充分混合后,得到沉淀丙和滤液C; ④往滤液C中滴加氯化钡溶液,没有沉淀产生。

回答下列问题:

(1)步骤②中沉淀乙的化学式为________;

(2)滤液C中除酚酞外,一定含有的溶质是________。

三、解答题

27.(2021·衢州)实验室有一瓶敞口放置的氢氧化钠固体样品,为探究样品中的成分,小科进行如下实验:

(1)操作①是加水充分溶解,操作②的名称是________。

(2)沉淀B的化学式是________。

(3)小科根据实验现象认为样品中一定含有氢氧化钠,请你评价小科的判断是否正确,并说明理由。

28.(2021·台州)钙是生物体骨骼的重要组成元素。鱼骨中含有碳酸钙、现设计图甲实验测定鱼骨中的碳酸钙含量,并将测得的数据绘制成图乙。

提示:①食醋的主要成分是醋酸(HAc)。醋酸和碳酸钙反应的化学方程式为:

CaCO3+2HAc=CaAc2+H2O+CO2

②鱼骨中其它成分与食醋反应生成的气体可忽略不计

(1)该实验中浓硫酸的作用是________。

(2)由图乙中的AB曲线,可知锥形瓶中反应速率的变化情况是________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(3)根据图中的数据计算鱼骨中碳酸钙的质量分数。

(4)生活中,用喝醋的方法除去卡在咽上的鱼刺,这种做法是不科学的。请你结合实验结果加以说明。

29.(2021·宁波)小宁用稀盐酸和石灰石反应制取二氧化碳(石灰石中的杂质既不溶于水也不和酸反应),为了探究反应后溶液的成分,他又进行如下实验:取反应后的溶液50g于烧杯中,逐滴滴入碳酸钠溶液,发现先有气泡产生,后生成白色沉淀。下表为产生的气体总质量、沉淀总质量与滴入碳酸钠溶液总质量的关系。

碳酸钠溶液总质量/g 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0

气体总质量/g 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

沉淀总质量/g 0 0 2.5 5.0 m n 9.0 9.0

(1)表中n=________。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是________ 。

(3)所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是多少?

30.(2021·绍兴)按我国政府要求2021年1月1日起餐饮行业已禁用不可降解的一次性塑料吸管,取而代之的是一些可降解的环保吸管,环保纸吸管的主要成分是纤维素,化学式为(C6H10O5)n,而原来塑料吸管的主要成分是聚丙烯,化学式为(C3H6)n。

(1)纤维素是一种________(选填“有机物”或“无机物”)。

(2)纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为 ________ 。

(3)计算32.4克纤维素中所含碳元素质量与多少克聚丙烯中所含碳元素质量相同

31.(2021·绍兴) 2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部

分碳排放,达到“净零排放”的目的。

(1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是: ________。

(2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。

①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是________(选填“真核”或“原核”)生物,该技术的本质是利用微藻的________作用实现固碳。

②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于________变化(选填“物理”或“化学”)。

③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是太阳能→电能→________ 能。

甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳 ________ 吨。

(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:CO2+3H2一定条件CH3OH+H2O)

(3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,

请回答:

①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放________kg的二氧化碳。

(ρ汽油=0.7×103kg/m3,结果精确到0.1)

②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是________发电。

32.(2021·绍兴)取敞口放置的氢氧化钠溶液于烧杯中,倒入一定量的稀硫酸充分反应。为探究反应后所得溶液X的成分,兴趣小组进行了如下实验(所加试剂均足量):

(1)过滤中玻璃棒的作用是 ________ 。

(2)产生的无色气体是 ________。

(3)溶液X的溶质是________。

(4)计算滤液A中氯化钠的质量。

四、实验探究题

33.(2021·宁波)有一瓶气体,可能由O2、CO、CO2中的一种或几种组成。为确定其组成,在老师的指导下,实验小组对该瓶气体进行了如下探究:

[查阅资料]脱氧剂(还原铁粉)能够吸收氧气和水蒸气。

[实验设计]用下图所示的装置进行实验(已略去夹持装置)。

[实验步骤]①检查装置气密性;②通入一定量氮气;③通入该气体,点燃酒精灯。

[实验现象]步骤③实验过程中,A装置无现象,B和F装置出现白色沉淀,E装置中出现光亮的红色物质。

(1)[实验结论]该气体由________组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是________。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是________。

(4)E装置中氧化铜粉末发生反应的化学方程式为________。

34.(2021·杭州)小金为了探究氧化铜与氢气的反应和反应产物,用如图所示装置进行实验。注射器内装满氢气,并将注射器针头扎200m注射器入橡皮塞中,将少许氧化铜粉末送入长柄U形石英玻璃管内并平铺于管底。将少量白色的无水硫酸铜粉末送入长柄U形石英玻璃管中并平铺于直管中部。然后将一个气球套在长柄U形石英玻璃管的直管出口处,连接好整个实验装置并检查装置气密性……

(1)为确保实验安全,在点燃酒精灯加热前的操作是________。

(2)装置末端连接的气球的作用是________。

(3)实验过程中,当观察到________现象时可判断一定有产物水生成。

(4)实验开始时加入a克纯氧化铜粉末,实验结束后取出U形管底的固体称量为b克,当b为________(用含有a式子表示)时,可判断氧化铜已完全转化为铜。

35.(2021·杭州)某种粗盐水中有少量含SO42-、K+的杂质,小金用这种粗盐水经过下列实验流程制取纯净氯化钠晶体。

(1)固体A是________。(填化学式)

(2)加碳酸钠溶液时发生反应的化学方程式________。

(3)若将溶液C蒸发至出现大量固体时停止加热,利用余热将溶液蒸干得到晶体,所得体仍不是纯净的氯化钠,理由是________。

36.(2021·杭州)牙是人体口腔内的消化器官,而龋齿(俗称蛀牙是青少年中发生率很高的牙病。

(1)下列龋齿形成的过程中,哪一环节会导致患者感觉到剧烈牙疼 ________。

(2)使用含氟牙膏是预防龋齿的一种有效途径,但过量摄入氟化物,也会引起氟斑牙等疾病,因此在含氟牙膏上往往标明:六岁及以下儿童使用豌豆大小牙膏,在成人指导下刷牙。估测豌豆大小牙膏的体积约为 。

A.0.3mm3

B.0.3cm3

C.0.3dm3

D.0.3m3

(3)含氟牙膏中摩擦剂的种类对氟化物能否有效预防龋齿有较大影响。假如某含氟牙膏中使用的摩擦剂分可能为碳酸钙、水合硅石不溶于水且不与盐酸反应)中的一种或两种,而牙膏的其他成分均能溶于水且不与盐酸反应。请设计实验探究此牙膏中摩擦剂的成分。(写出实验思路即可)

37.(2021·金华)科学学习小组同学在完成盐酸除铁锈实验时,发现生锈的铁钉表面有气泡生成。同学们对此现象感到很好奇,针对“气体是由什么反应生成的这”一问题,设计实验进行探究。

【设计实验】小组同学经过认真分析思考,提出了自己的假设,并设计了图甲所示的实验A和B进行探究。实验时,观察到试管A中有气泡,试管B中没有气泡,从而验证了自己的假设是成立的。

(1)小组同学设计图甲所示实验基于的假设是________;

(2)小金同学认为图甲实验A和B对照设置不够严谨,溶液中的水可能会对气体生成产生影响。于是在图甲实验基础上补充设计了如图乙对照实验C和D。但小科同学认为对照实验D的设置没有必要,他提出这一观点的理由是________;

(3)【反思提高】设置对照实验首要问题是找准找全影响因素,通过控制变量,来进行对照实验的设置,实现对照实验组设置的有效性和完整性。

【迁移应用】一次课外实验的意外现象:镁条放入Na2CO3溶液中,快速产生气泡。

请结合设置对照实验的思想,完成“气体是由什么反应生成的”问题探究。

【实验探究】查阅资料:①镁能与水缓慢反应生成氢气;②Na2CO3溶液呈碱性,其溶液中除了Na+、CO32-、水分子外,还有OH-。

小组同学设计了如图丙对照试验E、F和G。

往镁条中分别加入等量的水、Na2CO3溶液、x溶液进行实验。一段时间后,观察到试管E、G中有气体产生,但缓慢且少,试管F中产生气体既快又多。从对照实验设置的角度分析,实验G所加“x溶液”应该是________;

(4)分析图丙实验可知,镁条放入Na2CO3溶液中,气体是由镁与水反应生成的。试管F中快速产生气体,是因为Na2CO3溶液中存在能促进镁与水反应的离子,该离子是________。

38.(2021·金华)思维模型的建构既方便于问题的解决,又能促进深度学习。某科学研究小组同学,在研究了气体检验专题内容后,认为气体检验的关键是干扰气体的界定,判断标准是对后续实验是否会产生干扰。于是在老师的指导下对解决“气体检验”类问题建构了如下思维模型:

【模型应用】同学们为检验天然气燃烧后的气体产物成分,应用思维模型设计了如图甲实验方案(固定装置未画出),将天然气在氧气中燃烧后得到的混合气体通过该方案进行实验。

(1)实验过程中观察到A装置中的无水硫酸铜变蓝,B、F装置中的澄清石灰水均变浑浊,D装置中的澄清石灰水不变浑浊,由此可得出该气体产物的成分为________;

(2)图甲实验方案中,装置C和D归属于上述思维模型中的________环节;

(3)【改进创新】小金同学认为,原气体产物中的CO2对CO的检验不会产生干扰,于是从简约装置、节约实验药品的角度出发,对图甲方案进行了改进与创新,去掉B、C、D装置,替换F、G装置,改用图乙所示的装置对该气体产物的成分进行探究。在实验中,小金先从A处通一段时间混合气体,再点燃E处酒精灯加热,观察现象,也实现了气体产物成分的检验。

实验中,小金在加热前先通一段时间的混合气体,其目的是________;

(4)实验中,判断E中玻璃管内空气已排净的实验现象是________。

39.(2021·绍兴)酸碱理论的发展如下:

(1)根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于________(选填“酸”或“碱”)。

(2)根据酸碱电离理论理解酸碱反应的实质是: ________。

(3)已知H2CO3→ +H+和 →CO32-+H+,由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是 ________ 。

(4)随着认知水平的不断提高,人们对酸碱理论的描述也在不断完善。下列对不同酸碱理论的分析合理的是 。

A.酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质

B.酸碱电离理论认为氧元素是酸中必不可少的元素

C.酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子

D.酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,不再具有局限性

五、综合说理题

40.(2021·台州)1823年德贝菜纳发现氢气在空气中遇到铂会起火,并研制出以他名字命名的世界上第一个化学打火机,如图甲所示。德贝菜纳打火机的结构如图所示。使用时,将顶盖上的开关打开,从内管中冲出的氢气贝点燃。开关关闭,喷嘴被堵住、火焰熄灭,随后氢气停止产生,请你用所学过的科学知识介绍德贝菜纳打火机的使用原理。

答案解析部分

一、单选题

1.C

解析:pH<7时,物质呈酸性;且pH越小,酸性越强,据此分析判断。

根据图片可知,猕猴桃的pH最小,则它的酸性最强,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

2.A

解析:pH 小于7的显酸性,而且数值越小,酸性越强,据此分析判断。

从表格数据可知,东魁杨梅的PH值在2.5-3.5之间,数值范围最小,酸性最强,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

3.B

解析:燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度得到着火点,据此分析判断。

两个纸条都是可燃物,且都与空气接触,而且着火点相同。木条上的纸条燃烧,说明它的温度达到着火点;铁棒上的纸条不燃烧,说明它的温度低于着火点,即它的热量通过铁棒传导出去了,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

4.D

解析:在金属活动性顺序表中,只有排在前面的金属才能将后面的金属从它的盐溶液中置换出来,据此分析判断。

A.锌和铜都能与硝酸银反应,只能说明它们的活动性比银强,但是不能判断锌和铜活动性的大小,故A错误;

B.银和硫酸锌不反应,则锌的活动性大于银;铜和硝酸银反应,则活动性铜大于银,但是无法比较锌和铜的活动性大小,故B错误;

C.银和铜都不能与硫酸锌反应,不能比较二者的活动性大小,故C错误;

D.锌和硫酸铜反应,则锌的活动性大于铜;铜和硝酸银反应,则铜的活动性大于银,那么三种的金属活动性强弱:锌>铜>银,故D正确。

故选D。

5.C

解析:根据酸的化学性质分析判断。

A.紫色石蕊试液滴入稀盐酸,溶液变成红色,但是没有沉淀生成,故A不合题意;

B.铁锈和稀盐酸反应,生成氯化铁和水,溶液变成黄色,但是没有沉淀生成,故B不合题意;

C.稀盐酸与硝酸银反应,生成白色沉淀氯化银和稀硝酸,即Cl+Ag+=AgCl↓,故C符合题意;

D.稀盐酸与氢氧化钠反应,生成氯化钠和水,没有沉淀生成,故D不合题意。

故选C。

6.A

解析:根据溶液的酸碱性和酸碱指示剂的知识分析判断。

A.洗手液a的pH<7,呈酸性,用蒸馏水稀释后pH增大,故A错误符合题意;

B.洗手液b的pH值大于a,则它的酸性比a弱,故B正确不合题意;

C.洗手液c的PH>7,呈碱性,能使石蕊试液变蓝色,故C正确不合题意;

D.洗手液d的pH>7,呈碱性;a的pH<7,呈酸性,则二者混合液的pH可能等于7,故D正确不合题意。

故选A。

7.A

解析:(1)多种物质反应生成一种物质,该反应为化合反应;

(2)有机物一般指有机化合物,狭义上的有机化合物主要是指由碳元素、氢元素组成,一定是含碳的化合物,但是不包括碳的氧化物和硫化物、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳化物、碳硼烷、羰基金属、不含M-C键的金属有机配体配合物;

(3)根据示意图确定分子的组成,进而计算出参加反应的物质质量之比;

(4)根据示意图分析反应前后原子的种类是否改变即可。

A.该反应反应物有两种,生成物只有一种,为化合反应,故A正确;

B.根据示意图可知,乙中不含碳元素,肯定不是有机物,故B错误;

C.甲的化学式为C2H4 , 乙的化学式为H2O,则参加反应的甲和乙的质量之比为:(12×2+1×4):(1×2+16)=28:18,故C错误;

D.反应前后原子的种类都是三种,故D错误。

故选A。

8.C

解析:(1)碱由金属离子和氢氧根离子构成;

(2)根据硫在空气中燃烧的现象判断;

(3)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物b的化学式,并根据它的性质判断;

(4)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物d的化学式,并根据它的性质判断。

A.根据化学式 Na2SO3 可知,亚硫酸钠由金属离子和亚硫酸根构成,则x为盐而不是碱,故A错误;

B.a为硫单质,它在空气中燃烧生成淡蓝色火焰,故B错误;

C.设氧化物的化学式为SxOy,根据正负化合价代数和为零得到:(+4)x+(-2)y=0,解得:x:y=1:2,那么化学式为SO2 , 它有刺激性气味,严重污染空气,故C正确;

D.物质d为酸,其中S元素化合价为+4价,那么应该为H2SO3 , 与氢氧化钠反应,生成Na2SO3和H2O,故D错误。

故选C。

9.A

解析:A.根据氧气的助燃性分析;

B.有新物质生成的变化为化学变化分析;

C.根据镁的活动性比铜强分析;

D.根据氯酸钾属于盐分析。

A、 O2具有助燃性 ,符合题意;

B、 铁生锈属于化学变化 ,不符合题意;

C、 金属活动性Cu比Mg弱 ,不符合题意;

D、 KClO3由三种元素组成,不属于氧化物 ,不符合题意;

故选A。

10.D

解析:根据盐酸与氢氧化镁能反应、氢氧化钠能使酚酞变红及盐酸和氢氧化钠恰好完全反应溶液呈中性分析。

A、因反应后溶液中一定有氯化钠,加硝酸银溶液,能反应生成白色沉淀 ,所以不能证明反应恰好完全,不符合题意;

B、 加氢氧化镁固体,固体全部溶解 ,说明盐酸过量,不符合题意;

C、 加酚酞试液,溶液显红色 ,说明氢氧化钠过量,不符合题意;

D、 测定溶液的pH,刚好显中性 ,说明氢氧化钠和盐酸刚好完全反应,符合题意;

故选D

11.C

解析:根据盐酸和氢氧化钠的化学性质分析,盐酸溶液pH小于7,能与金属反应产生氢气,氢氧化钠溶液pH大于7,能使酚酞变红。

A、锌与盐酸反应会产生气泡,在混合液中加金属Zn,无气泡产生 ,可证明盐酸发生了反应,不符合题意;

B、氢氧化钠溶液能使酚酞变红, 在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色 ,说明氢氧化钠发生了反应,不符合题意;

C、反应后溶液中有氯化钠也能与硝酸银反应生成白色沉淀,在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀,不能判断反应的发生,符合题意;

D、盐酸的pH小于7,氢氧化钠溶液pH大于7, 用pH试纸测混合液的pH,测得pH等于7 ,可证明二者发生了反应,不符合题意;

故选C。

12.A

解析:根据化学变化物理变化的特点分析,化学变化有新物质生成,物理变化没有新物质生成,判断变化种类就是看变化后有没有新物质生成。

A、酿酒有新物质生成,属于化学变化,符合题意;

B、剪纸没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C、锡雕只是形状发生变化,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D、 竹编没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

故选A。

13.D

解析:根据金属能否与酸或盐溶液反应,从而证明金属活动性强弱分析。

A、银和铜都不与稀硫酸反应,只有铁能与稀硫酸反应,只能证明铁的活动性最强,不能证明银和铜的活动性强弱,不符合题意;

B、银和铜都不能与硫酸亚铁溶液反应,只能证明铁的活动性最强,不能证明银和铜的活动性强弱,不符合题意;

C、银和铜都不能与硫酸亚铁溶液反应,只能证明铁的活动性最强,不能证明银和铜的活动性强弱,不符合题意;

D、铁能与硫酸铜反应,银不能与硫酸铜反应,可证明铁的活动性大于铜,铜的活动性大于银,可证明三金属活动性强弱,符合题意;

故选D。

14.C

解析:根据置换反应是由一种单质和一种化合物生成另一种单质和另一种化合物的反应分析。

由反应方程式可知,该反应反应物和生成物都是一种单质和一种化合物,属于置换反应,C正确;

故选C。

15.A

解析:根据氧化物定义分析,氧化物为由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物。

A、 MgO由镁元素和氧元素组成,属于氧化物 ,符合题意;

B、CaCO3由三种元素组成,不是氧化物 ,不符合题意由

C、NaHCO3由三种元素组成,不是氧化物 ,不符合题意;

D、Al(OH)3由三种元素组成,不是氧化物 ,不符合题意;

故选A。

16.C

解析:A、根据氧化物由两种元素组成其中一种为氧元素的化合物分析;

B、根据合金属于混合物分析;

C、根据置换反应反应物和生成物都一种单质和一种化合物分析;

D、根据元素质量比为相对原子质量×原子个数之比分析。

A、 FeTiO3由三种元素组成,不属于氧化物 ,不符合题意;

B、 钛合金是混合物,不符合题意;

C、 反应②属于置换反应反应物和生成物都一种单质和一种化合物,属于置换反应,符合题意;

D、 TiCl4中钛元素和氯元素的质量比为48:142 ,不符合题意;

故选C。

17.D

解析:根据物质分类的知识分析判断。

A.甲中含有多种物质,那么它应该是混合物,而石灰石的主要成分为碳酸钙,同时含有其它杂质,应该是混合物,故A正确不合题意;

B.乙中只含有一种元素,那么它应该是单质,而锌就是单质,故B正确不合题意;

C.硫酸钡为白色固体,故丁是硫酸钡,而丙为黑色固体氧化铜,故C正确不合题意;

D.硫酸钡和氧化铜中都含有氧元素,无法利用是否含有氧元素对二者分类,故D错误符合题意。

故选D。

18.C

解析:根据图像可知,铁粉先和硝酸铜反应,生成硝酸亚铁和铜单质,然后再和硝酸银反应生成硝酸亚铁和银单质,接下来铜单质再和硝酸银反应生成硝酸铜和银单质,据此分析判断。

A.根据图像可知,ab段为铁和硝酸铜的反应,所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量和剩余铁的质量之和为m1g ,故A错误;

B.bc段发生的是Fe和AgNO3溶液的反应,故B错误;

C.在整个实验过程中,铁置换出铜,铜再置换出银,其实最终置换出的银都是铁置换而出的。

设置换出银的质量m3为x,

Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag;

56 216

5.6g x

;

解得:x=21.6g。

故C正确;

D.cd段铜和硝酸银反应,生成硝酸铜和银单质,则e点溶液中肯定含Cu(NO3)2 , 故D错误。

故选C。

19.C

解析:根据向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,且锌先反应,然后铁再反应,锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加分析。

向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,不能与硝酸镁反应,且锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加,反应后固体质量不变则说明锌和铁都与硝酸铜发生了反应,由金属活动性顺序可知,锌要与硝酸铜反应完全后铁才能与硝酸铜反应,说明反应后锌一定没有剩余,滤渣中一定有铜,一定没有锌,可能有铁,滤液中一定有硝酸镁、硝酸锌、硝酸亚铁,可能有硝酸铜,①滤渣中可能有铜,错误;②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生,正确;③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2 , 正确;④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量等于原混合溶液溶质的质量,错误。

故选C。

二、填空题

20.(1)化合物

(2)等于或=或相等于

解析:(1)只有一种物质组成的叫纯净物,由两种或多种物质组成的叫混合物;只由一种元素组成的纯净物叫单质,由两种或多种元素组成的叫化合物,据此分析解答;

(2)易燃空气与氧反应,生成水,如果水的质量等于两种气体的质量之和,那么说明水肯定不是一种元素组成,而是两种元素组成的化合物,据此分析解答。

(1)根据““化合”叫“完全混合”可知,“完全混合”后的物质,其类别属于纯净物中的化合物。

(2)材料三作为“水不是一种元素"的证据,应在“?”处填等于或=。

21.0.1;正;锌

解析:(1)根据图片确定电流表的量程和分度值,然后根据指针的位置读出示数;

(2)根据电流表的接线方法判断;

(3)在金属活动性顺序表中,位置越靠前,活动性越强,据此分析解答。

(1)根据右图可知,电流表选择量程0~0.6A,分度值为0.02A,示数为0.1A;

(2)电流表的“+”接线柱与正极相连。根据甲图可知,电流表的“0.6”接线柱与铜片相连,因此铜片为正极;

(3)在金属活动性顺序表中,锌排在铁的前面,比铁活泼,因此金属X可能是锌。

22.(1)氯化钠(NaCl)

(2)氯化钡和碳酸钠(BaCl2和Na2CO3)

解析:①碳酸钡和硫酸钡都是白色沉淀,但是硫酸钡与稀硝酸不反应,而碳酸钡与稀硝酸反应生成二氧化碳气体;

②碳酸钠和氢氧化钠溶液都成碱性,据此分析解答。

①白色粉末溶于水,生成了白色沉淀,加入稀硝酸后,沉淀全部溶解且有气体生成,则沉淀为碳酸钡,即溶液中肯定存在氯化钡和碳酸钠,没有硫酸钠。

②将白色粉末溶于水后得到的无色溶液A用试纸测试,pH=7,则其中肯定没有氢氧化钠。

(1)无色溶液A中一定含有的溶质是氯化钡和碳酸钠的反应产物氯化钠(NaCl)。

(2)白色粉末的成分是氯化钡和碳酸钠(BaCl2和Na2CO3)。

23.(1)Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2↑

(2)SO42-

解析:(1)根据锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气分析;

(2)根据反应前后烧杯中离子种类分析。

(1)锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气,反应方程式为Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2↑ ;

(2)反应前烧杯中为氢离子和硫酸根离子,反应后为锌离子和硫酸根离子,则“●”表示SO42- ;

故答案为:(1)Zn+H2SO4=ZnSO4 +H2↑ ;(2) SO42- 。

24.(1)化学性质

(2)温度

(3)糖类

解析:化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质。溶解性是物质在形成溶液时的一种物理性质。它是指物质在一种特定溶剂里溶解能力大小的一种属性。营养素为维持机体繁殖、生长发育和生存等一切生命活动和过程,需要从外界环境中摄取的物质。

(1)碱性是需要通过化学变化来体现的,属于化学性质;

(2)沸水与冷水的区别是温度不同,由此体现了物质的溶解性受温度的影响;

(3)糯米的主要是淀粉,即糖类;

故答案为:(1)化学性质;(2)温度;(3)糖类。

25.(1)弱

(2)-2

(3)中子

解析:(1)根据金的活动性比铜弱分析;

(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;

(3)根据同种元素中不同种原子中子数不同分析。

(1) 出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,说明铜的发生了缓慢氧化,而金没有,即金的活动性比铜弱;

(2) 二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,根据化合物中元素化合价代数和为0可知,硫元素的化合价为-2价;

(3) 碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中的中子数不同;

故答案为:(1)弱;(2)-2;(3)中子。

26.(1)BaSO4

(2)HNO3、Mg(NO3)2、NaNO3

解析:根据各步物质间的反应分析,确定反应后成分时要注意反应物的用量,若反应物过量,则反应后物质中一定存在过量的物质,结合钡离子与硫酸根离子能生成硫酸钡沉淀解答。

①往镁粉和氧化铜的混合物中加入过量稀硫酸,镁和氧化铜分别与硫酸反应生成硫酸镁和硫酸铜,镁能与硫酸铜反应生成硫酸镁和铜,充分反应并过滤,得到滤渣甲和滤液A,甲成分为铜,A的溶质一定有硫酸镁和硫酸,可能有硫酸铜;

②往滴有无色酚酞的氢氧化钠和硝酸钡的混合溶液中,加入一定量的稀硫酸,充分反应并过滤,得到沉淀乙和无色滤液B,沉淀乙为硫酸钡,B溶质一定有硝酸钠,可能有硫酸钠或硝酸钡或硫酸;

③将滤液A和B充分混合后,得到沉淀丙和滤液C;说明B中有硝酸钠、硝酸钡;

④往滤液C中滴加氯化钡溶液,没有沉淀产生,说明C中不含硫酸根离子,则一定含有溶质为 HNO3、Mg(NO3)2、NaNO3 。

故答案为:(1) BaSO4 ;(2) HNO3、Mg(NO3)2、NaNO3 。

三、解答题

27.(1)过滤

(2)CaCO3

(3)不正确,加入的氢氧化钙中的氢氧根离子干扰实验

解析:(1)过滤操作用于分离液体和不溶于液体的固态物质;

(2)氢氧化钠和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠和氢氧化钙反应,生成沉淀碳酸钙和氢氧化钠;

(3)红褐色的沉淀为氢氧化铁,其中的氢氧根离子可能来自与氢氧化钙,也可能来自与样品中的氢氧化钠,据此分析解答。

(1)操作②后得到沉淀B和溶液C,它用于分离固体和液体,因此名称为过滤。

(2)沉淀B为碳酸钙,化学式为 CaCO3 ;

(3)我认为小科的判断不正确,理由: 加入的氢氧化钙中的氢氧根离子干扰实验 。

28.(1)吸收被二氧化碳带出的水,防止影响实验

(2)变小

(3)二氧化碳的质量=820-819.89=0.11g,设碳酸钙的质量为xg.

CaCO3+2HAc=CaAc2+H2O+ CO2↑

100 44

xg 0.11g

列比例式解得x=025g

CaCO3%= ×100%=1.25%

(4)这个做法是不科学的,因为碳酸钙的含量本身很少,用醋去反应只能反应其中极少一部分,更多的鱼刺还是没有被反应掉。

解析:(1)根据浓硫酸具有的作用分析其在该实验中的作用;

(2)化学反应的速率受反应物的浓度的影响;

(3)由装置质量的变化得出二氧化碳气体的质量,然后根据方程式计算出碳酸钙的质量;

(4)利用实验的结论分析问题;

(1)浓硫酸具有吸水性,可以将二氧化碳带出的水吸收,减小误差;

(2)图像中,倾斜角度表示了变化的快慢,此处变缓,故变小;

(3)二氧化碳的质量=820-819.89=0.11g,设碳酸钙的质量为xg.

CaCO3+2HAc=CaAc2+H2O+ CO2↑

100 44

xg 0.11g

列比例式解得x=025g

CaCO3%= ×100%=1.25%

(4)根据计算可知,碳酸钙只占鱼骨成分的1.25%,含量极低,因此喝醋后,可以与鱼骨中的碳酸钙反应,但是鱼骨绝大部分成分并没有反应掉,所以无法通过喝醋除去卡在咽上的鱼骨;

故答案为:(1) 吸收被二氧化碳带出的水,防止影响实验;(2)变小;(3)1.25%;(4) 这个做法是不科学的,因为碳酸钙的含量本身很少,用醋去反应只能反应其中极少一部分,更多的鱼刺还是没有被反应掉。

29.(1)9.0

(2)氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCI)

(3)解:设所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数为x

Na2CO3+2HCl=2NaCl+ CO2↑+H2O

106 44

50g×x 2.2g

x= 10.6%

答:所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是10.6%。

解析:(1)滴入碳酸钠后,先有气泡产生,肯定是碳酸钠与剩余的稀盐酸反应,生成了二氧化碳气体,然后再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀。根据表格确定与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量,并确定生成沉淀与滴入碳酸钠溶液的质量关系,再根据最终沉淀质量计算出与氯化钙反应的碳酸钠的溶液质量,然后与150g比较从而确定n的数值。

(2)根据(1)中的分析确定50g溶液中的溶质种类;

(3)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据生成二氧化碳的质量计算出参加反应的碳酸钠溶液质量,并计算出碳酸钠溶液的质量分数。

(1)根据表格可知,生成二氧化碳的质量为2.2g,与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量为50g。比较第3和第4组数据可知,每滴加25g碳酸钠溶液,生成沉淀碳酸钙2.5g。

实验最终生成沉淀的质量为9g,那么参加反应的碳酸钠溶液的质量为: , 则此时滴入碳酸钠溶液的质量:50g+90g=140g。因为150g>140g,所以此时沉淀已经生成完毕,则沉淀总质量n=9g。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCl) 。

30.(1)有机物

(2)2:1

(3)32.4克纤维素中所含碳元素质量:32.4克×(72n/162n)=14.4克

含碳元素质量相同的聚丙烯为:14.4克/(36n/42n)=16.8克

解析:(1)根据含碳化合物为有机物分析;

(2)根据化学式右下角数字为原子个数比分析;

(3)根据元素质量为物质质量×元素质量分数分析。

(1) 纤维素是一种有机物;

(2)由化学式可知, 纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为10:5=2:1;

故答案为:(1)有机物;(2)2:1;(3)16.8克。

31.(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可)

(2)真核;光合;化学;化学;13.75

(3)11.3;光伏(水力、风力等合理即可)

解析:碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。

(1)图甲中显示大气中二氧化碳浓度升高时,大气温度也在升高,可以说明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;

(2) ① 藻类具有成形的细胞核,属于真核生物;微藻能够通过光合作用吸收二氧化碳;

② 二氧化碳加水与矿物质作用形成碳酸盐,有新物质的生成,因此该过程属于化学变化;

③ 二氧化碳和氢气在一定条件下生成甲醇,其中涉及的能量转化是把太阳能最终转化为甲醇中的化学能储存;

设消耗CO2X吨

CO2+3H2 一定条件 CH3OH+H2O

44 32

X 10t

X=13.75t;

(3)由图可知,电动车每行驶100km会释放20×0.785kg=15.7kgCO2;

而燃油车每行驶100km会释放10×10-3m3×0.7×10kg/m3×3.857= 26.99kgCO2 ,

则少释放CO226.999kg-15.7kg=11.299kg=11.3kg;

符合减碳的理念,则说明新的发电方式没有产生二氧化碳,如光伏发电、水力发电、风力发电、地热能发电等等;

故答案为:(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) ;(2)真核;光合;化学;化学;13.75;(3)11.3; 光伏(水力、风力等合理即可) 。

32.(1)引流

(2)CO2

(3)NaOH 、Na2CO3、Na2SO4

(4)设反应生成的氯化钠的质量为X

Na2SO4+BaCl2= BaSO4↓+ 2NaCl

233 117

4.66克 X

X=2.34克

设反应生成的氯化钠的质量为Y

Na2 CO3+BaCl2= BaCO3↓+ 2NaCl

197 117

7.88克 X

Y=4.68克

氯化钠的质量为2.34克+4.68克=7.02克

解析:(1)根据过滤时玻璃棒作用是引流分析;

(2)根据碳酸钡与酸反应产生二氧化碳分析;

(3)根据碳酸钡溶于酸,硫酸钡不溶于酸,氢氧化钠溶液呈碱性分析;

(4)根据产生碳酸钡和硫酸钡的质量代入方程式,利用方程式计算生成氯化钠分析。

(1)过滤时玻璃棒作用是引流;

(2)加入氯化钡产生能与硝酸反应且生成气体的固体甲,则甲中含有碳酸钡沉淀,无色气体为二氧化碳;

(3)溶液X加入氯化钡产生部分溶于硝酸的沉淀,则沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则X中含有硫酸钠和碳酸钠,加氯化钡所得溶液加无色酚酞,呈红色,说明含氢氧化钠,故溶液X中溶质为 NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;

故答案为:(1)引流;(2) CO2 ;(3) NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;(4)7.02g。

四、实验探究题

33.(1)一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)

(2)除去CO2气体

(3)排尽装置中原有的空气

(4)CO+CuO Cu+CO2

解析:(1)B中澄清的石灰水变浑浊,说明气体中含有二氧化碳;F中澄清的石灰水变浑浊,E装置中出现红色物质,说明气体与氧化铜反应,生成了二氧化碳和铜单质,那么该气体应该是一氧化碳。

(2)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,因此C中的氢氧化钠溶液用于吸收二氧化碳,避免对后面的实验产生影响。

(3)实验中要验证是否存在二氧化碳气体,而空气中含有二氧化碳,因此必须在实验前将装置中的空气排出去。

(4)确定反应物、反应条件和生成物,进而写出反应的方程式。

(1)[实验结论]该气体由一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是除去CO2气体。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是排尽装置中原有的空气。

(4)E装置中氧化铜粉末与一氧化碳反应,生成铜单质和二氧化碳气体,反应的方程式为: CO+CuO Cu+CO 。

34.(1)通入氢气

(2)收集尾气(或防止空气中的水蒸气进入)

(3)U形石英玻璃管的直管中部白色粉末变蓝

(4)0.8a

解析:根据氢气与氧化铜反应生成铜和水,进行实验时为防止发生爆炸要先排除装置内空气及氧化铜中铜元素质量即为生成铜的质量分析。

(1)氢气与空气混合气体受热易发生爆炸,所以为确保实验安全,在点燃酒精灯加热前应先通入纯净氢气排除装置内空气;

(2)空气中水蒸气会干扰实验结果,装置末端连接的气球可收集尾气且防止空气中的水蒸气进入;

(3)硫酸铜遇水会变蓝, U形石英玻璃管的直管中部白色粉末变蓝可判断有水生成;

(4)a克氧化铜中铜元素质量为 , 若生成0.8a则说明氧化铜已完全转化为铜。

故答案为:(1)通入氢气;(2) 收集尾气(或防止空气中的水蒸气进入) ;(3) U形石英玻璃管的直管中部白色粉末变蓝 ;(4)0.8a.

35.(1)BaSO4

(2)BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCI

(3)钾离子未除去

解析:根据流程图中加氯化钡可除去硫酸根离子,加碳酸钠可除去钡离子分析。

(1)固体A是加入过量氯化钡产生的,为硫酸根与钡离子生成的硫酸钡;

(2)加碳酸钠可除去A中过量的氯化钡,反应方程式为 BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCI ;

(3)因整个过程中没有除去钾离子,所以所得晶体不是纯净氯化钠。

故答案为:(1) BaSO4 ; BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCl;(3)钾离子未除去。

36.(1)D

(2)B

(3)⒈取一定量的牙膏样品,加蒸馏水溶解

⒉过滤,分离滤液与沉淀

⒊取沉淀加过量盐酸,观察其溶解的情况

①若全部溶解,则摩擦剂的成分是CaCO3

③若全部不溶解则摩擦剂的成分是水合硅石

解析:(1)牙齿的结构, 牙齿的结构,最外面的就是牙釉质。中间的是牙本质,最里面的牙髓。

(2)根据常识可判断豌豆大小牙膏的体积;

(3)要分析牙膏的成分,先要分离牙膏中可溶物和不可溶物。然后要检验是否有碳酸钙.

(1)牙髓里有神经,神经破坏了,人感觉到剧烈疼痛。故选D

(2) 豌豆大小的牙膏,一般以立方厘米,故选B

37.(1)气体是铁和稀盐酸反应生成的

(2)稀盐酸溶液中含有水,铁锈在稀盐酸中无气泡

(3)NaOH

(4)CO32-

解析:根据铁与盐酸反应产生氢气及对比实验的设计要求分析,设计对比实验时要注意药品的选择,证明对实验产生影响的粒子除可直接证明外还可用排除法间接证明。

(1) 小组同学设计图甲所示实验基于气体是铁和稀盐酸反应生成的假设;

(2) 稀盐酸溶液中含有水,铁锈在稀盐酸中无气泡,所以对照实验D的设置没有必要 ;

(3)碳酸钠溶液中含有钠离子、碳酸根离子、水分子和氢氧根离子,向镁中加碳酸钠溶液快速产生气泡,而加水和X溶液则产生气泡很少,从而得出碳酸根离子对实验的影响,则说明X溶液可以排除钠离子和氢氧根离子的作用,X为氢氧化钠;

(4)由上述分析可知, 促进镁与水反应的离子是 CO32- ;

故答案为:(1)气体是铁和稀盐酸反应生成的 ;(2)稀盐酸溶液中含有水,铁锈在稀盐酸中无气泡 ;(3) NaOH ;(4) CO32- 。

38.(1)H2O、CO2、CO

(2)气体净化

(3)防止加热时发生爆炸,检验CO2

(4)H装置中澄清石灰水变浑浊

解析:根据水能使无水硫酸铜变蓝,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,一氧化碳与氧化铜反应后生成二氧化碳分析。

(1) 实验过程中观察到A装置中的无水硫酸铜变蓝,说明含有水,B装置中的澄清石灰水均变浑浊,说明含有二氧化碳,D装置中的澄清石灰水不变浑浊,F石灰水变浑浊,说明将原二氧化碳除去,经过反应又生成了二氧化碳,即原气体中含有一氧化碳;

(2) 装置C和D是除去原有二氧化碳,归属于上述思维模型中的气体净化 ;

(3)加热CO与空气的混合气体时易发生爆炸,且为验证气体中有二氧化碳,需在CO反应前检验,所以小金在加热前先通一段时间的混合气体,目的是防止加热时发生爆炸,并检验CO2;

(4) H装置中澄清石灰水变浑浊,则说明有通入气体进入H,装置内空气已排净;

故答案为:(1) H2O、CO2、CO ;(2)气体净化;(3) 防止加热时发生爆炸,检验CO2 ;(4) H装置中澄清石灰水变浑浊 。

39.(1)碱

(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O)

(3)

(4)A,C

解析:根据题中所给信息分析,由给出的三种理论,判断酸、碱物质及中和反应实质。

(1) 根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于碱;

(2)按酸碱电离理论可知,酸碱反应的实质是酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程;

(3) 由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是;

(4) 酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质,A正确;酸碱电离理论认为氢元素是酸中必不可少的元素,B错误; 酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子,C正确; 酸碱质子理论没有扩大酸和碱的范围,,D错误;

故答案为:(1)碱;(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O) (3) ;(4)AC。

五、综合说理题

40.①内管气压大于外界大气压,开关打开时,氢气出,氢气在空气中遇到粉发生燃烧

②锌和稀硫酸反应不断产生氢气。

③没有氢气喷出,火焰灭

④开关关后,与稀硫酸仍续反应产生氢气,使内管的气压变大

⑤内管液面下降,使锌与硫酸分离,停止产生氢气

解析:①内管气压大于外界大气压,开关打开时,氢气出,氢气在空气中遇到粉发生燃烧;

②锌和稀硫酸反应不断产生氢气;

③没有氢气喷出,火焰灭;

④开关关后,与稀硫酸仍续反应产生氢气,使内管的气压变大;

⑤内管液面下降,使锌与硫酸分离,停止产生氢气,据此分析解答。

打火机的开关打开时,锌和稀硫酸反应不断产生氢气,由于内管气压大于外界大气压,所以氢气从管中冲出,在空气中遇到铂发生燃烧,开关关掉后,锌与稀硫酸仍续反应产生氢气,使内管的气压变大,内管液面下降,使锌与硫酸分离,停止产生氢气。由于没有氢气喷出,所以打火机的火焰熄灭。

2022年科学中考真题分类汇编15:酸碱盐与金属

一、单选题

1.如图所示,两只燃烧匙里装有相同质量的镁粉与锌粉,分别在空气中加热燃烧。根据燃烧难易及剧烈程度不同,可推测镁与锌具有不同的( )

A.颜色 B.熔点 C.金属延展性 D.金属活动性

2.小敏称取等质量的铜粉和铁粉,分别加入到25毫升溶质质量分数为12%的硝酸银溶液中(如图所示),充分反应。下列情况可能出现的是( )

A.铁和钢都有剩余,甲、乙生成银的质量比为7:8

B.铁和铜都没有剩余,甲、乙生成银的质量比为1:1

C.铁有剩余,铜没有剩余,甲、乙生成银的质量比为16:15

D.铜有剩余,铁没有剩余,甲、乙生成银的质量比为15:14

3.春秋初期,绍兴一带是南方的一个冶铁中心,其炼铁方法是在1000℃左右的温度下,使木炭和铁矿石(主要成分为Fe2O3)发生一系列的反应生成含较多杂质的海绵铁。其中主要化学反应为:3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2。下列说法正确的是( )

A.海绵铁是一种纯净物

B.Fe2O3中铁元素的化合价为+3价

C.上述反应中涉及的氧化物只有2种

D.炼铁过程中,木炭只是作为燃料使用

4.取一段镁条放入盛有少量稀盐酸的试管中,用手摸试管外壁会感觉发烫,反应的化学方程式为Mg+2HCl=MgCl2+H2↑。下列有关说法正确的是( )

A.反应中无明显现象 B.反应是一个吸热反应

C.反应后溶液中溶质质量减少 D.反应说明镁能置换出酸中的氢

5.一般地说,金属越活泼,冶炼越困难,人类使用该金属的时间就越迟。如图为铁、铜、钠、锌四种金属的最早冶炼历史年代,则甲代表的金属是( )

A.铁 B.铜 C.钠 D.锌

6.某兴趣小组为探究“猪肝中的铁元素”,进行了以下实验:选用新鲜猪肝,如图操作I将猪肝中的铁转化为铁离子,再用硫氰化钾溶液检验(硫氰化钾溶液遇铁离子变红色)。有关该实验的说法正确的是( )

A.实验研究的问题是新鲜猪肝中是否含有铁离子

B.新鲜猪肝中的铁是以游离态形式存在的

C.实验中获得的土黄色混合液属于溶液

D.新鲜猪肝中含铁元素的证据是滴加硫氰化钾溶液后溶液变红

7.2008年北京奥运会“样云”火炬、2022年北京冬奥会“飞扬”火炬的外壳材料的主要成分和燃料如表所示。奥运火炬的迭代,体现了我国科技水平的提高。下列有关两火炬的说法错误的是( )

“样云”火炬 “飞扬”火炬

外壳材料的主要成分 铝合金 碳纤维复合材料

燃料 丙烷(C3H8) 氢气(H2)

A. 外壳材料的主要成分都属于非金属单质

B.燃料都具有可燃性

C.燃料燃烧时,助燃物都是氧气

D.燃料燃烧时,都有水生成

8.在利用黄铜(一种合金)制作机器零件的过程中会产生黄铜屑,经测定黄铜屑主要含Zn、ZnO、Cu和CuO。下列分析错误的是( )

A.将黄铜屑加入足量稀硫酸中,会有气泡产生

B.将黄铜屑加入足量稀硫酸中,黄铜屑会全部溶解

C.根据黄铜屑的成分,可确定黄铜中含有锌和铜两种金属

D.根据黄铜屑与足量稀硫酸反应的现象,可比较锌和铜的金属活动性强弱

9.下列物质间的转化不能实现的是( )

A.CO2 H2CO3

B.Fe2O3 Fe

C.S FeS

D.CuOCu(OH)2

10.我国是最早使用湿法炼铜的国家,湿法炼铜涉及到的主要化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu。这一化学反应的类型是( )

A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应

11.长征五号系列新一级运载火箭发动机“液发77”是我国推力最大的氢氧火箭发动机,并且非常环保,因为其燃料的燃烧产物只有水。在物质分类上,水属于( )

A.氧化物 B.酸 C.碱 D.盐

12.中国科学院首创室温制氢方案,其反应原理如图所示。下列说法错误的是( )

A.该反应的化学方程式是CO+H2O H2+CO2

B.该反应前后分子数目不变

C.该反应前后氢元素的化合价不变

D.反应物CO和HO都是氧化物

13.将锌粉持续加入到100g含有AgNO3和Cu(NO3)2两种溶质的混合溶液中,充分反应。当加入锌粉的质量为6.5g时,溶液质量最小;当加入锌粉的质量为13.0g时,恰好完全反应。下列是反应中的相关量随加入锌的质量变化的关系图,其中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

二、填空题

14.“原子-分子”学说的建立经历了曲折的过程。

材料一:1803年,道尔顿在原子论中提出元素由微小的不可分的原子组成;不同元素的原子以简单数目比例形成不可再分的原子——“复杂原子”。

材料二:1809年,盖·吕萨克认同道尔顿的原子论,并提出自己的假说:在同温同压下,相同体积的不同气体中含有相同数目的原子(包括“复杂原子”)。道尔顿反对盖·吕萨克的假说,他认为若该假说成立,解释化学反应时,有些反应会推导出“半个原子”,与原于论矛盾。

材料三:1811年,阿伏加德罗提出分子学说,解决了道尔顿和盖·吕萨克的矛盾。随后科学家们确立并逐步完善了“原子-分子”学说。

(1)1897年,汤姆生发现原子内有带负电的 ,否定了“原子不可再分”的观点。

(2)道尔顿原子论中“复杂原子”构成的物质,按现在物质的组成分类,属于纯净物中的 。

(3)依据道尔顿的原子论和盖·吕萨克的假说,下列反应能推导出“半个原子”的是__________。(可多选)

A.1升氢气和1升氯气化合成2升氯化氢气体

B.2升氢气和1升氧气化合成2升水蒸气

C.木炭与1升氧气化合成1升二氧化碳

D.木炭与1升二氧化碳化合成2升一氧化碳

E.硫与1升氢气化合成1升硫化氢气体

15.性能神奇的金属钛(Ti)是航空、军工、电力等领域的重要原材料。常温下钛不与非金属及强酸反应,加热时却可以和常见的非金属单质反应。金红石(主要成分TiO2)是钛矿石之一,目前利用金红石大规模生产钛的过程是:

①在高温条件下在往金红石与碳粉混合物中通入氯气,反应制得四氯化钛(TiCl4)和一种可燃性气体;

②在氩气的气流中,高温下用过量的镁跟四氯化钛反应制得钛和氯化镁。

完成下列问题:

(1)过程①中发生反应的化学方程式为 ;

(2)过程②中发生的反应,属于基本反应类型中的 。

16.某混合气体X由CO2、CO、H2O(水蒸气)、H2中的两种或两种以上组成,X气体依次通过如图1装置(假定每步反应均完全),现象分别为:A中溶液变浑浊;B中固体变为红色;C中粉末变为蓝色;D中溶液变浑浊。

完成下列问题:

(1)该实验能得出CO气体一定存在的证据是 ;

(2)只要在图1中加装一个图2装置,就能确定原混合气体X中是否含有H2。

①写出图2装置中试剂名称 ;

②该装置连接在图1中哪两个装置之间 (用字母表示)。

17.家务劳动不仅能减轻父母的负担,而且能将科学知识学以致用。

(1)洗涤铝制容器时,不能用钢丝球擦洗,以免破坏 导致金 属铝继续被空气氧化。

(2)烹饪时如遇油锅着火,灭火的措施是 ,以免引起火灾。

18.小舟归纳了金属及其化合物之间的部分转化关系,如图所示。

(1)请写出符合图中转化规律①的化学方程式 (写一个即可)。

(2)我国古代劳动人民最早发明使用湿法炼铜,其原理是:第一步用硫酸将铜矿中的铜转变为可溶性的硫酸铜,第二步将铁放入硫酸铜溶液中把铜置换出来。其中利用了图中转化规律⑧的是第 步。

19.从镍氢电池到锂电池,再到钠电池、钾电池,科学家在不断提升电池的性能。

(1)金属原子失去电子后形成 (选填“阴”或“阳”)离子,理、钠、钾等金属很容易失去电子,所以常被用作电池材料。

(2)研究表明,半径越大的金属离子越容易在电池正负极之间移动,充电速度越快:如图是锂、钠、钾三种金属的离子半径大小,电池容量相同的这三种电池,充满电的时间最短的是 电池。

20.《天工开物》中介绍了用碳和氧化锌在高温条件下冶炼锌的方法,化学方程式为:2ZnO+C 2Zn+CO2↑.该反应中具有还原性的反应物是 ,ZnO中锌元系的化合价为 价。

21.某白色固体M可能由Na2CO3、Na2SO4、MgCl2、Ba(OH)2中的一种或几种物质组成。为确定其成分,小宁进行如图所示实验。

则:

(1)白色沉淀G的化学式为 。

(2)白色固体M的成分是 。

三、实验探究题

22.久置的镁带表面会有一层灰黑色固体。为了测量久置镁带中金属镁的质量分数,同学们提出了两种实验方法:

物理方法:取一定质量的镁带,用砂纸打磨,除尽表面的灰黑色固体,根据剩余固体质量计算金属镁的质量分数。

化学方法:取一定质量的镁带,与足量的稀硫酸反应,根据测得生成气体的体积计算金属镁的质量分数。

(1)经讨论,同学们否定了物理方法。理由是:打磨过程中 。

(2)常温常压下氢气密度已知,因此大家认为化学方法可行。

(老师提示:镁与稀硫酸反应放热;灰黑色固体除了氧化镁之外,还存在少量碱式碳酸镁【MgCO3 Mg(OH)2】,它与酸反应会产生CO2气体;碱石灰是CaO和NaOH的混合物)

同学们从下列装置中选择合适的装置,组装并进行实验。

①图C、D虚线框内有一种测量体积的仪器(未画出),该仪器是 。

②完成该实验应选择的装置为 (填字母)。

③结合实验方法和选择的装置分析,会造成实验结果不准确的是 。

A.加入稀硫酸不足,镁带有剩余

B.装置气密性不好

C.反应结束,立即读数

23.下图是人类对氧化还原反应的认识过程中的三个阶段

【阶段Ⅰ】得失氧说:物质跟氧发生的反应叫氧化反应,含氧化合物中的氧被夺取的反应叫还原反应,【阶段Ⅱ】化合价升降说:凡是出现元素化合价升降的化学反应都是氧化还原反应。化合价升高的反应叫氧化反应,化合价降低的反应叫还原反应。

【阶段Ⅲ】电子转移说:化合价升降的原因是电子的转移。凡有电子转移发生的化学反应都是氧化还原反应。失电子的反应叫氧化反应,得电子的反应叫还原反应。

(1)根据得失氧说,在H2+CuOCu十H2O化学变化中,H2发生了 反应。

(2)电子转移是元素化合价改变的本质原因。失电子后,元素的化合价会 (选填“升高”或“降低”)

(3)根据化合价升降说,化学反应的四种基本类型与氧化还原反应之间的关系如图所示,其中乙是 反应。

(4)关于氧化还原反应的认识,下列理解正确的是 。

A.氧化和还原是相互对立又辩证统一的关系

B.电子转移说是从微观视角来探析和建构氧化还原反应的概念

C.自然界中发生的氧化还原反应对人类的生活和生产都是有利的

D.人类对氧化还原反应的认识过程是一个逐步发展、延伸和完善的过程

24.小丽和小科在做“金属与酸反应”的实验时,他们分别将镁条投入盛有稀盐酸的试管中,小丽加入少量镁条,而小科加入了足量镁条。一段时间后,小科的试管底部“意外”地出现了灰白色固体。为探究该固体是什么物质,他们开展了如下探究:

[提出问题]足量镁和稀盐酸反应生成的灰白色固体是什么

[查阅资料]氢氧化镁和碱式氯化镁[Mg(OH)Cl]都难溶于水,但都能与稀硝酸反应,后者能生成Mg(NO3)2

[建立假设]假设1:未溶解完的氯化镁;假设2:氢氧化镁;假设3:碱式氯化镁.....

[进行实验]将灰白色固体过滤、充分洗涤后进行如下实验:

序号 实验操作 实验现象 实验结论

实验一 取灰白色固体于试管中,加入足量蒸馏水,充分振荡 固体不溶解 假设1 。

实验二 取灰白色固体于试管中,加入足量稀硝酸,充分振荡 固体溶解 假设2不成立

往上述溶液中滴加硝酸银溶液:的 。

[评价交流]小丽认为该灰白色固体平定是碱式氯化镁。小科认为上述探究还不足以说明该固体就是碱式氯化镁,其理由是 。

[继续探究]......

四、解答题

25.某维生素C泡腾片的主要成分如图甲所示。

(1)维生素C由 种元素组成。

(2)按照如图乙的物质分类方法,该泡腾片属于 。

(3)该泡腾片放入水中,会立刻产生大量的气泡,其原因是:柠檬酸是一种酸,它和碳酸氢钠在水中会发生反应,生成能使澄清石灰水变浑浊的 气体。

答案解析部分

1.D

解析:当金属在氧气中燃烧时,金属的活动性越强,越容易发生反应,且反应越剧烈,据此分析判断。

如图所示,两只燃烧匙里装有相同质量的镁粉与锌粉,分别在空气中加热燃烧。根据燃烧难易及剧烈程度不同,可推测镁与锌具有不同的金属活动性,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

2.C

解析:根据题目中的数据解和化学方程式进行分析。由于金属的活动性顺序是铁>铜>银,等质量的铜粉和铁粉,分别加入到25毫升溶质质量分数为12%的硝酸银溶液中,反应的质量关系是:

Fe+2AgNO3═Fe(NO3)2+2Ag

56 216

Cu+2AgNO3═Cu(NO3)2+2Ag

64 216

A.铁和铜都有剩余时,硝酸银全部参加反应,因为硝酸银溶液的体积和溶质质量分数相同,因此甲、乙生成银的质量比为1:1,故A错误;

B.铁和铜都没有剩余,则金属铜和银全部反应,根据化学方程式,设金属的质量均为m,则生成银的质量比为:,故B错误;

C.由方程式可知,每64份质量的铜能与340份质量的硝酸银溶液恰好反应,每56份质量的铁能与340份质量的硝酸银溶液恰好反应,等质量的硝酸银溶液完全反应消耗的铜的质量大于铁的质量,故铁有剩余时,铜能完全反应,C选项有可能出现,故C正确;

D.等质量的铜和银,铜有剩余,则铁一定有剩余,故D错误。

故选C。

此题是错题。详细解答过程点击链接。《2022年疑似中考错题详析》 ( https: / / mp.weixin. / s __biz=MzI2OTY2MDAyMQ==&mid=2247557779&idx=1&sn=8859bf9534140c20254e8a5bfc358698&chksm=eadf5889dda8d19f2bd30258705be6612fdf501f9cfc368ca9b1e9be348909b57d284663224c&token=1622399544&lang=zh_CN" \l "rd )

3.B

解析:(1)只由一种物质组成纯净物,由多种物质组成混合物;

(2)在化学式中,正负化合价的代数和为零;

(3)由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物叫氧化物;

(4)根据木炭的作用判断。

A.海绵铁中很有杂质,为混合物,故A错误;

B.在Fe2O3中,O的化合价为-2,根据正负化合价代数和为零得到:2x+(-2)×3=0,解得:x=+3,故B正确;

C.CO、Fe2O3和CO2,三者都是氧化物,故C错误;

D.在炼铁的过程中,木炭是还原剂,故D错误。

故选B。

4.D

解析:根据镁与盐酸反应发生置换反应,生成氢气,同时放热分析。

A、根据反应的化学方程式可知,反应中产生气体,不符合题意;

B、 用手摸试管外壁会感觉发烫 说明该反应放热,不符合题意;

C、每反应24份质量的镁,置换出2份质量的氢气,反应后溶液质量增加,不符合题意;

D、该反应是镁置换出盐酸中的氢,符合题意;

故选D。

5.B

解析:根据铁、铜、钠、锌的活动顺序为钠>锌>铁>铜分析。

金属越活泼,冶炼越困难,人类使用该金属的时间就越迟,铁、铜、钠、锌的活动顺序为钠>锌>铁>铜,甲为使用最早的金属,应为铜;

故选B。

6.D

解析:根据题中各转化过程,结合铁发生置换反应转化为亚铁离子、溶液的均一性和稳定性及铁离子的验证方法分析。

A、 实验研究的问题是新鲜猪肝中是否含有铁元素,不符合题意;

B、 新鲜猪肝中的铁与硝酸反应转化为铁离子,说明铁是化合态形式存在的 ,不符合题意;

C、 实验中获得的土黄色混合液过滤后有滤渣, 说明为悬浊液 ,不符合题意;

D、 硫氰化钾溶液遇铁离子变红色 ,新鲜猪肝中含铁元素的证据是滴加硫氰化钾溶液后溶液变红 ,符合题意;

故选D。

7.A

解析:根据表格提取信息,然后对各个选项进行分析。

A.根据表格可知,“祥云”外壳的主要成分为铝合金,而不是非金属单质,故A错误符合题意;

B.燃料丙烷和氢气都具有可燃性,故B正确不合题意;

CD.丙烷与氧气反应,生成水和二氧化碳;氢气与氧气反应,生成水,故C、D正确符合题意。

故选A。

8.B

解析:(1)注意锌和酸的反应;

(2)注意铜是否与酸反应;

(3)根据黄铜屑的成分判断;

(4)根据金属能否与酸反应分析。

A.黄铜屑中存在金属锌,它能与稀硫酸反应生成氢气,故A正确不合题意;

B.铜不能与稀硫酸反应,因此黄铜屑不会全部溶解,故B错误符合题意;

C.根据“Zn、ZnO、Cu和CuO”可知,黄铜屑中只有锌和铜两种元素,故C正确不合题意;

D.锌和稀硫酸反应,则锌的活动性大于氢;铜不能与稀硫酸反应,那么铜的活动性小于氢,则锌的活动性大于铜,故D正确不合题意。

故选B。

9.D

解析:根据不同物质之间的转化方法判断。

A.二氧化碳和水反应,生成碳酸钙,故A不合题意;

B.氧化铁和一氧化碳在高温下反应,生成铁和二氧化碳,故B不合题意;

C.硫和铁在加热的条件下反应,生成硫化铁,故C不合题意;

D.氧化铜和水不能直接反应,需要先与稀盐酸反应生成氯化铜,再与氢氧化钡反应生成氢氧化铜,故D符合题意。

故选D。

10.C

解析:根据反应物和生成物的种类和种数,确定化学反应的基本类型。

根据方程式 Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 可知,单质与化合物反应,生成新的单质和化合物,则该反应为置换反应,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

11.A

解析:(1)由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物为氧化物;

(2)酸由氢离子和酸根离子构成;

(3)碱由金属离子与氢氧根离子构成;

(4)盐由金属离子(或铵根离子)与酸根离子构成。

水的化学式为H2O,它只由两种元素组成,其中一种为氧元素,因此属于氧化物,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

12.C

解析:(1)确定反应物、反应条件和生成物,据此写出反应的方程式;

(2)根据方程式进行分析;

(3)比较反应前后氢元素化合价的大小即可;

(4)只由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物叫氧化物。

A.根据图片可知,水和一氧化碳反应,生成氢气和二氧化碳,则反应的方程式为: CO+H2O H2+CO2 ,故A正确不合题意;

B.根据方程式可知,反应前后氧原子有2个,氢原子有2个,碳原子只有1个,故B正确不合题意;

C.反应前,在H2O中,氢元素的化合价为+1;反应后,在H2中,氢元素的化合价为0价,故C错误符合题意;

D.CO和H2O,都由两种元素组成,其中一种为氧元素,那么它们都是氧化物,故D正确不合题意。

故选C。

13.C

解析: 本题是图像的判断题,解答时要通过题目要求分析涉及到的各物质之间量的关系,结合变化趋势先做出判断,如随着横坐标物质量的变化,纵坐标表示的物质的量的变化趋势,增加或降低等,再确定图形中的起点、终点、转折点是否符合题意。

将锌粉持续加入到100g含有AgNO3和Cu(NO3)2两种溶质的混合溶液中,锌先与硝酸银反应生成银和硝酸锌,化学方程式为Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag,每65份质量的锌完全反应生成216份质量的银,溶液质量减小。硝酸银反应结束,锌再与硝酸铜反应生成硝酸锌和铜,化学方程式为Zn+Cu(NO3)2=Zn(NO3)2+Cu,每65份质量的锌完全反应生成64份质量的铜,溶液质量增加。当加入锌粉的质量为6.5g时,溶液质量最小,说明硝酸银恰好完全反应。

Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag

65 340 189 216

6.5g 34g 18.9g 21.6g

Zn+Cu(NO3)2=Zn(NO3)2+Cu

65 188 189 64

6.5g 18.8g 18.9g 6.4g

A.由以上分析可知,混合溶液中硝酸银质量为34g,当加入锌从0到6.5g,锌与硝酸银反应,硝酸银质量减小,锌为6.5g,硝酸银质量为0,故A错误;

B.锌先与硝酸银反应生成银和硝酸锌,此时硝酸铜质量不变,当锌大于6.5g锌与硝酸铜反应,硝酸铜质量减小,当锌质量为13g时硝酸铜完全反应,硝酸铜质量为0,故B错误;

C.由分析可知,6.5g锌反应生成银质量为21.6g,当锌的质量为13g时生成固体总质量为21.6g+6.4g=28.0g,故C正确;

D.当锌为6.5g时硝酸锌的质量分数为

.当锌质量为13g,硝酸锌的质量分数为,

故D错误。

故选C。

14.(1)电子

(2)化合物

(3)A;B;D

解析:(1)在原子内部,质子带正电,电子带负电,中子不带电;

(2)只由一种物质组成纯净物,由多种元素组成的纯净物叫化合物;

(3)根据资料中的信息分析。

(1)1897年,汤姆生发现原子内有带负电的电子,得出了原子可以继续再分的结论;

(2)道尔顿原子论中“复杂原子”——不同元素的原子以简单数目比例形成不可再分的原子,即为不同原子构成的分子,按现在物质的组成分类,属于纯净物中的化合物;

(3)A.1升氢气和1升氯气化合成2升氯化氢气体,在同温同压下,相同体积的不同气体中含有相同数目的原子(包括“复杂原子”),则每一个氯化氢“原子”中就应只含有半个氯“原子”和半个氢“原子”,即“半个原子”,故A符合题意;

B.2升氢气和1升氧气化合成2升水蒸气,则每一个水“原子”中就应只含有半个氧“原子”和一个氢“原子”,即“半个原子”,故B符合题意;

C.木炭与1升氧气化合成1升二氧化碳,则每一个二氧化碳“原子”中就应只含有一个氧“原子”,故C不合题意;

D.木炭与1升二氧化碳化合成2升一氧化碳,则每一个一氧化碳“原子”中就应只含有半个二氧化碳“原子”,即“半个原子”,故D符合题意。

E.硫与1升氢气化合成1升硫化氢气体,则每一个氯化氢“原子”中就应只含有一个氢“原子”,故E不合题意。

故选ABD。

15.(1)TiO2+2C+2Cl2 TiCl4+2CO

(2)置换反应

解析:(1)根据题中所给信息确定反应物和生成物,书写反应方程式分析;

(2)根据置换反应中反应物和生成物中都一种单质和一种化合物分析。

(1) 过程①为二氧化钛与碳、氯气反应生成四氯化钛和一氧化碳,发生反应的化学方程式为TiO2+2C+2Cl2 TiCl4+2CO ;

(2) 过程②为镁跟四氯化钛反应制得钛和氯化镁 ,属于置换反应。

故答案为:(1) TiO2+2C+2Cl2 TiCl4+2CO ;(2)置换反应。

16.(1)澄清石灰水变浑浊

(2)浓硫酸;A与B之间

解析:一氧化碳和氢气与氧化铜反应生成铜和二氧化碳、水;可通过通入氧化铜后生成物的验证来验证一氧化碳和氢气的存在。

(1)可利用CO与氧化铜反应生成铜和二氧化碳来证明,所以通过澄清石灰水变浑浊的现象证明CO存在;

(2)要证明氢气,需利用氢气与氧化铜反应生成铜和水证明,图2装置中试剂应为浓硫酸,该装置是为了除去原气体中的水蒸气,应连接在A与B之间。

故答案为:(1)澄清石灰水变浑浊;(2)浓硫酸;A与B之间。

17.(1)氧化膜

(2)用锅盖盖灭

解析:(1)根据铝表面有氧化铝膜分析;

(2)根据隔离氧气的灭火原理分析。

(1)铝制品表面有氧化膜,可保护里面的铝不被腐蚀,所以洗涤铝制容器时,不能用钢丝球擦洗 ,以免破坏氧化膜;

(2) 烹饪时如遇油锅着火, 可用锅盖盖灭,使油隔离空气达到灭火目的。

故答案为:(1)氧化膜;(2) 用锅盖盖灭 。

18.(1)2Mg+O2 2MgO

(2)二

解析:根据金属与氧气反应生成金属氧化物及金属与盐溶液反应生成金属分析。

(1) 转化规律①为金属与氧气的反应,如镁与氧气转化为氧化镁,方程式为 2Mg+O2 2MgO ;

(2) ⑧ 为金属与盐发生置换反应生成金属,属于第二步。

故答案为:(1) 2Mg+O2 2MgO ;(2)二。

19.(1)阳 (2)钾

解析:(1)根据原子失电子形成阳离子分析;

(2)根据锂、钠、钾中钾的离子半径最大分析。

(1) 金属原子失去电子后形成带正电荷的阳离子;

(2) 半径越大的金属离子越容易在电池正负极之间移动,充电速度越快,由图示可知,钾离子半径最大,则充满电的时间最短;

故答案为:(1)阳;(2)钾。

20.C(或“碳”);+2

解析:① 在氧化还原反应中,失去氧元素被还原,则它为氧化剂;得到氧元素被氧化,则它为还原剂;

(2)在化合物中,正负化合价的代数和为零。

(1)根据方程式 2ZnO+C 2Zn+CO2↑ 可知,C得到氧元素变成CO2,则它被氧化而具有还原性;

(2)在ZnO中,O的化合价为-2,根据正负化合价为零得到:x+(-2)=0,解得:x=+2。

21.(1)AgCl

(2)Na2CO3、MgCl2、Ba(OH)2

解析:根据氢氧根离子和镁离子会生成氢氧化镁沉淀,碳酸根离子和钡离子反应生成溶于酸的碳酸钡沉淀,硫酸根离子和钡离子反应生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,氯离子和银离子反应生成氯化银沉淀等知识进行分析。(1)白色固体加入足量的水溶解得到白色沉淀A和无色溶液,白色沉淀A中加入足量的稀盐酸,产生气泡,沉淀全部溶解,所以白色沉淀中含有碳酸钡,一定不含硫酸钡,即样品中一定含有碳酸钠、氢氧化钡或氯化镁,一定不含硫酸钠;无色溶液B中通入二氧化碳气体,生成白色沉淀E,所以A中一定含有氢氧化钡,无色溶液F中加入稀硝酸和硝酸银溶液生成白色沉淀G,所以G是氯化银,样品中一定含有氯化镁,所以白色沉淀G的化学式为AgCl;

(2)白色固体M的成分是Na2CO3、MgCl2、Ba(OH)2。

22.(1)镁会被磨掉 (2)量筒(或量杯);ABC;ABC

解析:(1)用砂纸打磨过程中可能会除去部分镁;

(2)①根据量筒的用途分析;

②根据反应物的状态和反应条件选择气体的发生装置,根据气体的性质选择吸收方法和收集方法;

③根据实验操作注意事项分析。(1)经讨论,同学们否定了物理方法。理由是:打磨过程中可能会除去部分镁;

(2)①图C、D虚线框内有一种测量体积的仪器,该仪器是测量体积的仪器是量筒;

②镁带与硫酸反应是固液常温型,用A做发生装置。由于灰黑色固体除了氧化镁之外,还存在少量碱式碳酸镁【MgCO3 Mg(OH)2】,它与酸反应会产生CO2气体,故可用碱石灰吸收二氧化碳,应该选B。用装置C收集氢气,氢气密度比水小,难溶于水,从短管进入,水从长管排出到量筒,量筒内水的体积即为生成氢气体积,故完成该实验应选择的装置为ABC;

③A.加入稀硫酸不足,镁带有剩余,金属镁的质量分数偏小,会造成实验结果不准确,故A符合题意;

B.装置气密性不好,氢气体积不准确,求得镁质量不准确,会造成实验结果不准确,故B符合题意;

C.镁与稀硫酸反应放热,反应结束,立即读数,氢气体积偏大,会造成实验结果不准确,故C符合题意。

故选ABC。

23.(1)氧化 (2)升高 (3)置换 (4)A;B;D

解析:(1)得到氧元素被氧化,失去氧元素被还原;

(2)得到电子时,负电荷数大于正电荷数,则带负电荷,显负价;失去电子时,负电荷数小于正电荷数,则带正电荷,显正价;

(3)根据四种基本反应类型的特点分析;

(4)根据自己对氧化还原反应的认识判断。

(1)根据得失氧说,在H2+CuO=Cu十H2O化学变化中,H2得到氧元素变成了H2O,因此它被氧化,发生了氧化反应;

(2)电子转移是元素化合价改变的本质原因。失电子后,元素显正价,即元素的化合价会升高。

(3)单质与化合物的反应,生成新的单质和化合物,这种反应为置换反应。单质的化合价为0,而元素在化合物中化合价肯定不为0,因此元素的化合价肯定会升降,那么置换反应肯定是氧化还原反应,则乙为置换反应。

(4)A.氧化和还原是相互对立又辩证统一的关系,故A正确;

B.电子转移说是从微观视角来探析和建构氧化还原反应的概念,故B正确;

C.自然界中发生的氧化还原反应对人类的生活和生产有的是有利的,有些是有害的,故C错误;

D.人类对氧化还原反应的认识过程是一个逐步发展、延伸和完善的过程,故D正确。

故选ABD。

24.不成立;产生白色沉淀;只证明了氯元素的存在,未证明碱式氯化镁中的其他元素

解析:根据氯化镁的可溶性,氢氧化镁与硝酸反应生成硝酸镁和水,硝酸镁与硝酸银不反应,氯化镁与硝酸银反应产生氯化银沉淀分析。

[进行实验] 氯化镁能溶于水,加水后固体不溶解,则说明假设1不成立。氢氧化镁与硝酸反应生成硝酸镁和水,硝酸镁与硝酸银不反应,假设2不成立,则固体中加入稀硝酸溶解后,再加入硝酸银,会产生白色沉淀。

[评价交流] 实验中只证明了氯元素的存在,未证明碱式氯化镁中的其他元素,所以实验方案不足以得出结论。

故答案为:不成立;产生白色沉淀; 只证明了氯元素的存在,未证明碱式氯化镁中的其他元素。

25.(1)3 (2)混合物 (3)二氧化碳(CO2)

解析:(1)在化学式中,一种符号代表一种元素;

(2)一种物质组成纯净物,多种物质组成混合物;

(3)根据二氧化碳的化学性质解答。

(1)根据化学式C6H8O6可知,维生素由C、H、O共3种元素组成;

(2)根据甲图可知,维生素C泡腾片由维生素、碳酸氢钠和柠檬酸等物质组成,应该为混合物。

(3)该泡腾片放入水中,会立刻产生大量的气泡,其原因是:柠檬酸是一种酸,它和碳酸氢钠在水中会发生反应,生成能使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳(CO2)气体。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录