北京版小学数学四上 10.1重叠问题 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 北京版小学数学四上 10.1重叠问题 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 86.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 09:16:39 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 重叠问题

是否属于地方课程或校本课程 否

学科 数学 学段: 小学 年级 四年级

相关领域 数学百花园

教材 书名:义务教育教科书 出版社:北京出版社

指导思想与理论依据

“数学是人们对客观世界定性把握和定量刻画、逐渐抽象概括、形成方法和理论,并进行广泛应用的过程。”因此,数学教学,只有从学生的生活经验出发,让学生在生活中学数学、用数学,数学教学才能焕发生命活力。本节课我运用学生参加课外活动课程的这一情境贯穿于整堂课的始终,使学生初步体会集合这种数学思想方法,调动学生已有的经验,借助学生熟悉的题材学习集合的有关思想方法。通过重复参加课外同一课外班同学怎么站队的问题引发认知冲突,从而激发学生寻求、探索出更直观的方式——韦恩图来帮助解决重复部分的数学问题,并进行理性分析。

教学背景分析

教学内容:义务教育教科书 数学 四年级上册 《重叠问题》学生情况:集合思想是数学中最基本的思想,集合理论是数学的基础。从学生一开始学习数学,其实就已经在运用集合的思想和方法了。例如:我们学习过的分类思想和方法实际上就是集合理论的基础。但并没有上升到集合理论,本节课是以前知识的一个精炼提升。教学方式:讲授法、谈话法;采用观察、操作、探究、讨论等教学方法,让学生在有限的时间和空间里,根据自己的学习体验进行学习。教学手段:信息技术辅助技术准备:多媒体课件

教学目标(内容框架)

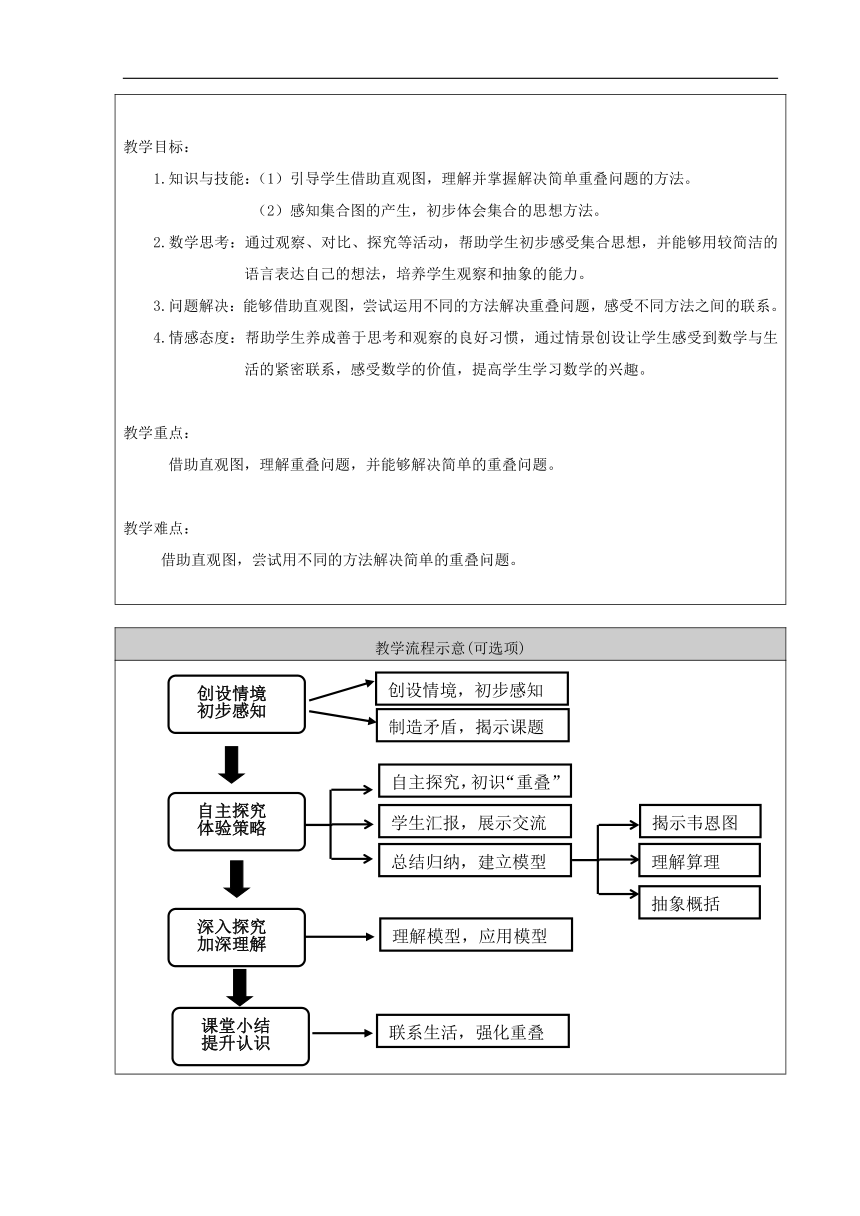

教学目标:1.知识与技能:(1)引导学生借助直观图,理解并掌握解决简单重叠问题的方法。 (2)感知集合图的产生,初步体会集合的思想方法。2.数学思考:通过观察、对比、探究等活动,帮助学生初步感受集合思想,并能够用较简洁的语言表达自己的想法,培养学生观察和抽象的能力。3.问题解决:能够借助直观图,尝试运用不同的方法解决重叠问题,感受不同方法之间的联系。4.情感态度:帮助学生养成善于思考和观察的良好习惯,通过情景创设让学生感受到数学与生活的紧密联系,感受数学的价值,提高学生学习数学的兴趣。教学重点:借助直观图,理解重叠问题,并能够解决简单的重叠问题。教学难点:借助直观图,尝试用不同的方法解决简单的重叠问题。

教学流程示意(可选项)

教学过程(文字描述)

一、创设情境,初步感知1.情境引入,激发兴趣同学们看,这是哪里啊?(课件出示学校图片)学校不仅为我们创设了一个这么优美的学习环境,为了丰富我们的校园生活,培养我们的多种兴趣和爱好,学校还为我们开设了多门课外活动课程,看,这是什么课程?(课件出示丝网花、跆拳道、葫芦丝、计算机课程图片)老师调查了一下咱班部分同学参加课外活动的情况,发现我们班参加:计算机:叶运杰、姜爱茜、丁安平、李儒杰、杨欣悦、张晨西、汪浩葫芦丝:赵恩祈、刘佳悦 健美操:刘依含、王金燕、李儒杰师提问:看了这三条信息,你能提出什么数学问题?估计生回答: (1)参加计算机和葫芦丝课外活动班的一共有多少人?(2)参加健美操和参加葫芦丝活动班的一共有多少人?(3)参加计算机和健美操课外活动班的一共有多少人?(4)参加计算机班的学生比参加葫芦丝班的学生多多少人?(5)参加葫芦丝班的学生比参加健美操班的学生少多少人?……过渡语:还有很多吧?由于时间的关系,就不再找同学一一提问了,那我们首先来看一下这三个问题。(设计意图:新课标指出:数学应该来源于生活。因此这里选择贴近学生实际生活的内容来创设情境,为下一环节设置冲突埋下伏笔。)2.制造矛盾,揭示课题(1)参加计算机和葫芦丝课外活动课的一共有多少人?该怎么列式呢?那我们来验证一下,请参加计算机课程的同学站起来,再请参加葫芦丝课程的同学站起来,大家数一数是不是9人。 (2)参加健美操和参加葫芦丝的一共有多少人?怎么列式?(3+2=5)请参加健美操和参加葫芦丝的同学站起来,大家验证一下是不是5人。 (3) 参加计算机和健美操课外活动课的一共有多少人?怎么列式?预设1:学生回答7+3=10下面请参加计算机和健美操课外活动课的同学站起来,大家验证一下是不是10。 提问:这是怎么回事?计算机的有7人,健美操的有3人,7+3不是等于10吗?为什么会少1个人呢?(李儒杰两个都参加了,重复了,数学上我们把这种现象叫做“重叠”,今天这节课我们就来研究“重叠问题”,板书课题)预设2:学生回答7+3-1=9设疑:为什么是9,参加计算机的7人和参加健美操的3人,合在一起不是10人吗?验证:请参加计算机的同学站起来,参加健美操的同学也站起来,一共多少人?9人,什么揭题:李儒杰重复了,重复是什么情况?既参加了计算机班也参加了健美操班,数学上,我们把这种现象叫做重叠,今天这节课我们就来研究重叠问题,板书课题(设计意图:借助新知与旧知的知识冲突引发学生的探究,激发了学生的学习欲望。) 二、自主探究,体验策略下面我们就请参加计算机班的同学站到讲台的左侧,参加健美操班的同学站到讲台的右侧,如果李儒杰站在计算机班健美操班就少了一个,如果她站在健美操班,计算机班就少了一个,那李儒杰该怎么站呢?她是站左侧还是右侧?(站中间)1.自主探究,初识“重叠”师:那么如何能够更清晰的表现出参加两个课外班的人员分布情况呢?下面就请同学们来探究一下。 (设计意图:通过让学生展现参加两个课外活动班的人员分布情况,发现重复,并探究对重复学生的展现方式,初步认识重叠) 2. 学生汇报,展示交流预测1:(列表格1)计算机叶运杰丁安平张晨西李儒杰姜爱茜杨欣悦汪浩健美操刘依含王金燕李儒杰预测2:(列表格:2)计算机叶运杰丁安平李儒杰张晨西姜爱茜杨欣悦汪浩健美操刘依含王金燕李儒杰预测3:(列表格:3)计算机李儒杰叶运杰丁安平张晨西姜爱茜杨欣悦汪浩健美操刘依含王金燕预测4:学生汇报时追问以下三个问题:为什么要减1。如果重叠部分是2人、3人该怎么办呢?还有其他的列式方法吗?3.总结归纳,建立模型 (1)揭示韦恩图师总结:非常好,你和英国大数学家想到一起去了,其实在很久以前,英国的大数学家也研究了这个问题,他把表示同类事物的元素放到了一个圈里。如,把参加计算机班的同学圈在一起,把参加健美操的同学放在一个圈里,而两集合圈中重复的人员放在交叉重叠的部位,这就是著名的韦恩图。用这种表示方式是不是能更清楚的表现出参加这两个班的人员分布情况呢? (2)理解算理现在我们再回过头来看一下,今天我们学习了重叠问题,重叠问题求和能不能直接用两部分相加?需要怎么办?(重叠问题求和=两部分之和—重叠部分)提问:那上边的两个问题为什么可以直接相加呢?(因为没有重叠)(3)抽象概括刚才我们用人名表示参加课外活动班的人员,如果用圆点代替人名,你还能明白这幅图表示的是什么意思吗?谁来说一说。导语:那如果参加计算机班和健美操班的人员分布是这种情况,你还能明白这幅图表示的是什么意思吗?三、深入探究,加深理解课件出示: 计算机 健美操要求:先说图意,再求一求计算机班和健美操班一共有多少人?(设计意图:让学生根据韦恩图的每一次变化,直观理解每一部分分别表示什么,然后求和,加深对韦恩图的认识。)四、课堂小结,提升认识1.通过这节课的学习你有什么收获?2.联系生活,强化重叠其实不仅在数学上有重叠现象存在,在我们的生活中重叠问题也无处不在,(课件出示生活中的重叠现象)。可见,数学是来源于生活的,同时又将回到生活中解决生活中的问题,所以我们一定要养成用数学的眼光看世界,用数学的思维去分析生活中的问题。(设计意图:把数学与生活紧密连一起,让学生感受到数学来源于生活,并将回到生活中指导我们的生活,激发学生学习数学的兴趣。)板书设计: 重叠问题 参加计算机和葫芦丝课外活动班的一共有多少人? 7+2=9(人)参加健美操和参加葫芦丝活动班的一共有多少人? 2+3=5(人)参加计算机和健美操课外活动班的一共有多少人? 7+3-1=9(人) 6+3=9(人)

创设情境,初步感知

制造矛盾,揭示课题

自主探究,初识“重叠”

学生汇报,展示交流

总结归纳,建立模型

揭示韦恩图

理解算理

抽象概括

自主探究

体验策略

创设情境

初步感知

深入探究

加深理解

课堂小结

提升认识

理解模型,应用模型

联系生活,强化重叠

自主探究

1.用你喜欢的方式把参加两个课外活动班的人员分布情况展现出来(如:画一画、写一写、圈一圈……)

2.列示计算,求一求参加两个课外活动班的学生一共有多少人。

李儒杰

刘依含、王金燕

叶运杰、丁安平、张晨西、姜爱茜、杨欣悦、汪浩

PAGE

课题 重叠问题

是否属于地方课程或校本课程 否

学科 数学 学段: 小学 年级 四年级

相关领域 数学百花园

教材 书名:义务教育教科书 出版社:北京出版社

指导思想与理论依据

“数学是人们对客观世界定性把握和定量刻画、逐渐抽象概括、形成方法和理论,并进行广泛应用的过程。”因此,数学教学,只有从学生的生活经验出发,让学生在生活中学数学、用数学,数学教学才能焕发生命活力。本节课我运用学生参加课外活动课程的这一情境贯穿于整堂课的始终,使学生初步体会集合这种数学思想方法,调动学生已有的经验,借助学生熟悉的题材学习集合的有关思想方法。通过重复参加课外同一课外班同学怎么站队的问题引发认知冲突,从而激发学生寻求、探索出更直观的方式——韦恩图来帮助解决重复部分的数学问题,并进行理性分析。

教学背景分析

教学内容:义务教育教科书 数学 四年级上册 《重叠问题》学生情况:集合思想是数学中最基本的思想,集合理论是数学的基础。从学生一开始学习数学,其实就已经在运用集合的思想和方法了。例如:我们学习过的分类思想和方法实际上就是集合理论的基础。但并没有上升到集合理论,本节课是以前知识的一个精炼提升。教学方式:讲授法、谈话法;采用观察、操作、探究、讨论等教学方法,让学生在有限的时间和空间里,根据自己的学习体验进行学习。教学手段:信息技术辅助技术准备:多媒体课件

教学目标(内容框架)

教学目标:1.知识与技能:(1)引导学生借助直观图,理解并掌握解决简单重叠问题的方法。 (2)感知集合图的产生,初步体会集合的思想方法。2.数学思考:通过观察、对比、探究等活动,帮助学生初步感受集合思想,并能够用较简洁的语言表达自己的想法,培养学生观察和抽象的能力。3.问题解决:能够借助直观图,尝试运用不同的方法解决重叠问题,感受不同方法之间的联系。4.情感态度:帮助学生养成善于思考和观察的良好习惯,通过情景创设让学生感受到数学与生活的紧密联系,感受数学的价值,提高学生学习数学的兴趣。教学重点:借助直观图,理解重叠问题,并能够解决简单的重叠问题。教学难点:借助直观图,尝试用不同的方法解决简单的重叠问题。

教学流程示意(可选项)

教学过程(文字描述)

一、创设情境,初步感知1.情境引入,激发兴趣同学们看,这是哪里啊?(课件出示学校图片)学校不仅为我们创设了一个这么优美的学习环境,为了丰富我们的校园生活,培养我们的多种兴趣和爱好,学校还为我们开设了多门课外活动课程,看,这是什么课程?(课件出示丝网花、跆拳道、葫芦丝、计算机课程图片)老师调查了一下咱班部分同学参加课外活动的情况,发现我们班参加:计算机:叶运杰、姜爱茜、丁安平、李儒杰、杨欣悦、张晨西、汪浩葫芦丝:赵恩祈、刘佳悦 健美操:刘依含、王金燕、李儒杰师提问:看了这三条信息,你能提出什么数学问题?估计生回答: (1)参加计算机和葫芦丝课外活动班的一共有多少人?(2)参加健美操和参加葫芦丝活动班的一共有多少人?(3)参加计算机和健美操课外活动班的一共有多少人?(4)参加计算机班的学生比参加葫芦丝班的学生多多少人?(5)参加葫芦丝班的学生比参加健美操班的学生少多少人?……过渡语:还有很多吧?由于时间的关系,就不再找同学一一提问了,那我们首先来看一下这三个问题。(设计意图:新课标指出:数学应该来源于生活。因此这里选择贴近学生实际生活的内容来创设情境,为下一环节设置冲突埋下伏笔。)2.制造矛盾,揭示课题(1)参加计算机和葫芦丝课外活动课的一共有多少人?该怎么列式呢?那我们来验证一下,请参加计算机课程的同学站起来,再请参加葫芦丝课程的同学站起来,大家数一数是不是9人。 (2)参加健美操和参加葫芦丝的一共有多少人?怎么列式?(3+2=5)请参加健美操和参加葫芦丝的同学站起来,大家验证一下是不是5人。 (3) 参加计算机和健美操课外活动课的一共有多少人?怎么列式?预设1:学生回答7+3=10下面请参加计算机和健美操课外活动课的同学站起来,大家验证一下是不是10。 提问:这是怎么回事?计算机的有7人,健美操的有3人,7+3不是等于10吗?为什么会少1个人呢?(李儒杰两个都参加了,重复了,数学上我们把这种现象叫做“重叠”,今天这节课我们就来研究“重叠问题”,板书课题)预设2:学生回答7+3-1=9设疑:为什么是9,参加计算机的7人和参加健美操的3人,合在一起不是10人吗?验证:请参加计算机的同学站起来,参加健美操的同学也站起来,一共多少人?9人,什么揭题:李儒杰重复了,重复是什么情况?既参加了计算机班也参加了健美操班,数学上,我们把这种现象叫做重叠,今天这节课我们就来研究重叠问题,板书课题(设计意图:借助新知与旧知的知识冲突引发学生的探究,激发了学生的学习欲望。) 二、自主探究,体验策略下面我们就请参加计算机班的同学站到讲台的左侧,参加健美操班的同学站到讲台的右侧,如果李儒杰站在计算机班健美操班就少了一个,如果她站在健美操班,计算机班就少了一个,那李儒杰该怎么站呢?她是站左侧还是右侧?(站中间)1.自主探究,初识“重叠”师:那么如何能够更清晰的表现出参加两个课外班的人员分布情况呢?下面就请同学们来探究一下。 (设计意图:通过让学生展现参加两个课外活动班的人员分布情况,发现重复,并探究对重复学生的展现方式,初步认识重叠) 2. 学生汇报,展示交流预测1:(列表格1)计算机叶运杰丁安平张晨西李儒杰姜爱茜杨欣悦汪浩健美操刘依含王金燕李儒杰预测2:(列表格:2)计算机叶运杰丁安平李儒杰张晨西姜爱茜杨欣悦汪浩健美操刘依含王金燕李儒杰预测3:(列表格:3)计算机李儒杰叶运杰丁安平张晨西姜爱茜杨欣悦汪浩健美操刘依含王金燕预测4:学生汇报时追问以下三个问题:为什么要减1。如果重叠部分是2人、3人该怎么办呢?还有其他的列式方法吗?3.总结归纳,建立模型 (1)揭示韦恩图师总结:非常好,你和英国大数学家想到一起去了,其实在很久以前,英国的大数学家也研究了这个问题,他把表示同类事物的元素放到了一个圈里。如,把参加计算机班的同学圈在一起,把参加健美操的同学放在一个圈里,而两集合圈中重复的人员放在交叉重叠的部位,这就是著名的韦恩图。用这种表示方式是不是能更清楚的表现出参加这两个班的人员分布情况呢? (2)理解算理现在我们再回过头来看一下,今天我们学习了重叠问题,重叠问题求和能不能直接用两部分相加?需要怎么办?(重叠问题求和=两部分之和—重叠部分)提问:那上边的两个问题为什么可以直接相加呢?(因为没有重叠)(3)抽象概括刚才我们用人名表示参加课外活动班的人员,如果用圆点代替人名,你还能明白这幅图表示的是什么意思吗?谁来说一说。导语:那如果参加计算机班和健美操班的人员分布是这种情况,你还能明白这幅图表示的是什么意思吗?三、深入探究,加深理解课件出示: 计算机 健美操要求:先说图意,再求一求计算机班和健美操班一共有多少人?(设计意图:让学生根据韦恩图的每一次变化,直观理解每一部分分别表示什么,然后求和,加深对韦恩图的认识。)四、课堂小结,提升认识1.通过这节课的学习你有什么收获?2.联系生活,强化重叠其实不仅在数学上有重叠现象存在,在我们的生活中重叠问题也无处不在,(课件出示生活中的重叠现象)。可见,数学是来源于生活的,同时又将回到生活中解决生活中的问题,所以我们一定要养成用数学的眼光看世界,用数学的思维去分析生活中的问题。(设计意图:把数学与生活紧密连一起,让学生感受到数学来源于生活,并将回到生活中指导我们的生活,激发学生学习数学的兴趣。)板书设计: 重叠问题 参加计算机和葫芦丝课外活动班的一共有多少人? 7+2=9(人)参加健美操和参加葫芦丝活动班的一共有多少人? 2+3=5(人)参加计算机和健美操课外活动班的一共有多少人? 7+3-1=9(人) 6+3=9(人)

创设情境,初步感知

制造矛盾,揭示课题

自主探究,初识“重叠”

学生汇报,展示交流

总结归纳,建立模型

揭示韦恩图

理解算理

抽象概括

自主探究

体验策略

创设情境

初步感知

深入探究

加深理解

课堂小结

提升认识

理解模型,应用模型

联系生活,强化重叠

自主探究

1.用你喜欢的方式把参加两个课外活动班的人员分布情况展现出来(如:画一画、写一写、圈一圈……)

2.列示计算,求一求参加两个课外活动班的学生一共有多少人。

李儒杰

刘依含、王金燕

叶运杰、丁安平、张晨西、姜爱茜、杨欣悦、汪浩

PAGE