统编版必修上册2《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册2《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 245.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 07:26:03 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

现代诗三首

【群文学习任务】

反复诵读《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》,围绕“意象”和“诗歌语言”,探讨以下问题:诗中运用了哪些意象?这些意象有怎样的特点?表达了诗人怎样的情感?激发了你怎样的情思?我们该如何通过意象来欣赏诗歌?

【预习】

反复诵读这三首诗歌,可任选其中一首诗歌,围绕上述问题,完成一则400字以上的札记,可直接记录在教材上。

袁行霈《中国古典诗歌的意象》:

“意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。”

“意境是指作者的主观情意与客观物境互相交融而形成的艺术境界。”

[唐]杜甫《绝句》:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

[元]马致远《天净沙·秋思》:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

五四时代背景,思想解放

两只蝴蝶

胡适

两个黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜。

也无心上天,天上太孤单。

(1916年8月23日)

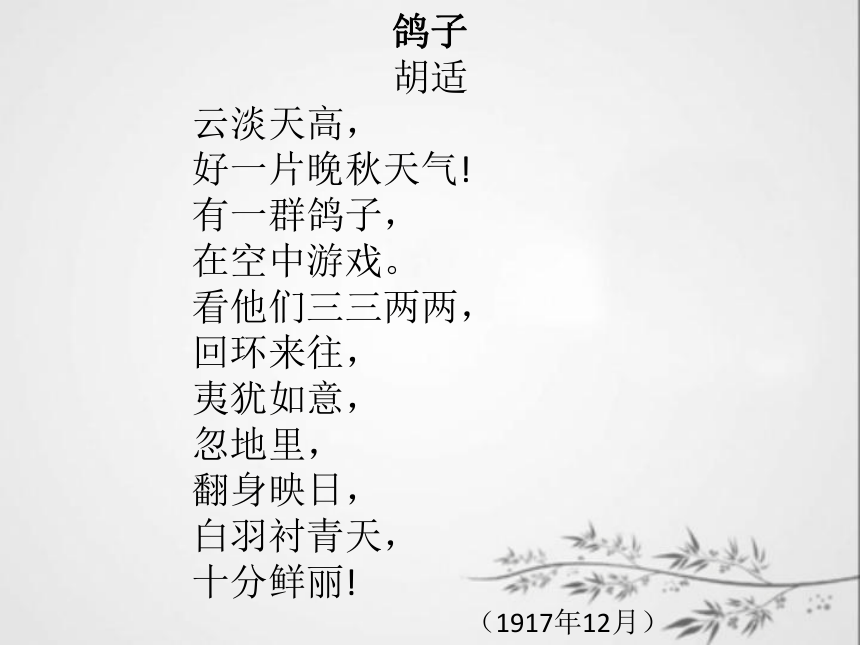

鸽子

胡适

云淡天高,

好一片晚秋天气!

有一群鸽子,

在空中游戏。

看他们三三两两,

回环来往,

夷犹如意,

忽地里,

翻身映日,

白羽衬青天,

十分鲜丽!

(1917年12月)

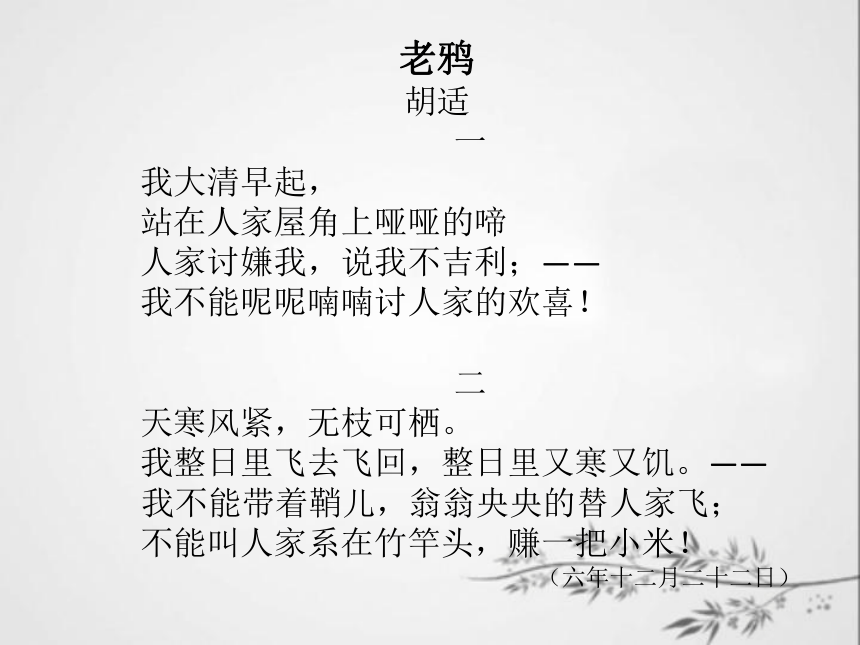

老鸦

胡适

一

我大清早起,

站在人家屋角上哑哑的啼

人家讨嫌我,说我不吉利;——

我不能呢呢喃喃讨人家的欢喜!

二

天寒风紧,无枝可栖。

我整日里飞去飞回,整日里又寒又饥。——

我不能带着鞘儿,翁翁央央的替人家飞;

不能叫人家系在竹竿头,赚一把小米!

(六年十二月二十二日)

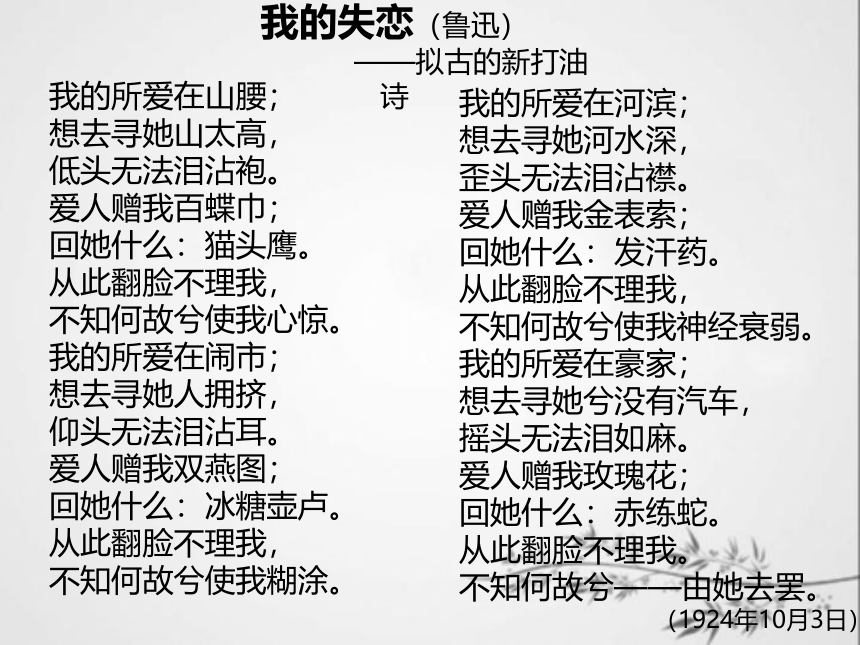

我的所爱在山腰;

想去寻她山太高,

低头无法泪沾袍。

爱人赠我百蝶巾;

回她什么:猫头鹰。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我心惊。

我的所爱在闹市;

想去寻她人拥挤,

仰头无法泪沾耳。

爱人赠我双燕图;

回她什么:冰糖壶卢。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我糊涂。

我的所爱在河滨;

想去寻她河水深,

歪头无法泪沾襟。

爱人赠我金表索;

回她什么:发汗药。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我神经衰弱。

我的所爱在豪家;

想去寻她兮没有汽车,

摇头无法泪如麻。

爱人赠我玫瑰花;

回她什么:赤练蛇。

从此翻脸不理我。

不知何故兮——由她去罢。

(1924年10月3日)

我的失恋(鲁迅)

——拟古的新打油诗

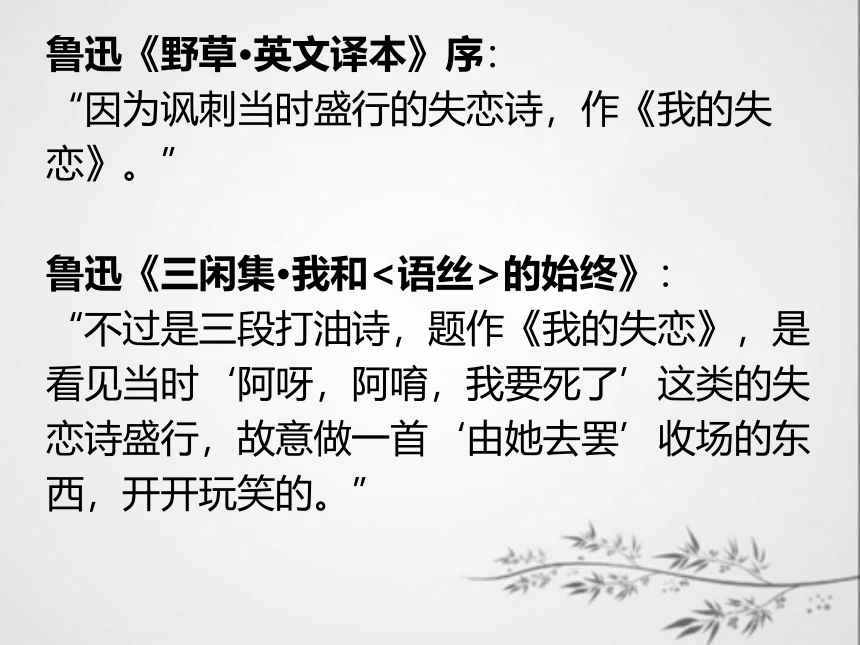

鲁迅《野草·英文译本》序:

“因为讽刺当时盛行的失恋诗,作《我的失恋》。”

鲁迅《三闲集·我和<语丝>的始终》:

“不过是三段打油诗,题作《我的失恋》,是看见当时‘阿呀,阿唷,我要死了’这类的失恋诗盛行,故意做一首‘由她去罢’收场的东西,开开玩笑的。”

教我如何不想她

天上飘着些微云,

地上吹着些微风。

啊!

微风吹动了我的头发,

教我如何不想她

月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光。

啊!

这般蜜也似的银夜。

教我如何不想她

水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游。

啊!

燕子你说些什么话

教我如何不想她

枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧。

啊!

西天还有些儿残霞,

教我如何不想她

1920.9.4

教我如何不想她(刘半农)

“我现在回头看我这五年来的诗,很象一个缠过脚后来放大了的妇人回头看她一年一年的放脚鞋样,虽然一年放大一年,年年的鞋样上总还带着缠脚时代的血腥气。”

——胡适《尝试集·四版自序》,1922年

“新文学的文体是自由的,是不拘格律的……形式上的束缚,使精神不能自由发展,使良好的内容不能充分表现。若想有一种新内容和新精神,不能不先打破那些束缚精神的枷锁镣铐。因此,中国近年的新诗运动可算得上是一种‘诗体的大解放’……五七言八句的律诗决不能容丰富的材料,长短一定的七言五言决不能委婉达出高深的理想与复杂的感情。”

——胡适:《谈新诗》,

《星期评论》 1919年10月10日

“从三百篇到近来新诗的发生,不但打破了五七言的诗体,并且推翻了词调曲谱的种种束缚;不拘格律,不拘平仄,不拘长短;有什么题目,做什么诗;诗该怎么做,就怎么做。这是第四次的诗体大解放(从诗经——骚体——唐诗——宋词元曲——自由体新诗)。这种解放,初看去似乎很激烈,其实只是《三百篇》以来的自然趋势。”

——胡适:《谈新诗》,

《星期评论》 1919年10月10日

笔立山头展望(郭沫若)

大都会的脉搏呀!

生的鼓动呀!

打着在,吹着在,叫着在,……

喷着在,飞着在,跳着在,……

四面的天郊烟幕朦胧了!

我的心脏呀,快要跳出口来了!

哦哦,山岳的波涛,瓦屋的波涛,

涌着在,涌着在,涌着在,涌着在呀!

万籁共鸣的Symphony

自然与人生的婚礼呀!

弯弯的海岸好像Cupid的弓弩呀!

人的生命便是箭,正在海上放射呀!

黑沉沉的海湾,停泊着的轮船,进行着的轮船,数不尽的轮船,

一枝枝的烟筒都开着了朵黑色的牡丹呀!

哦哦,二十世纪的名花!

近代文明的严母呀!(1920.6)

我是一条天狗呀!我把月来吞了,

我把日来吞了,

我把一切的星球来吞了,

我把全宇宙来吞了。

我便是我了!

我是月底光, 我是日底光,

我是一切星球底光,

我是 X 光线底光,

我是全宇宙底 Energy 能量的底总量!

我飞奔,我狂叫,我燃烧。

我如烈火一样地燃烧!

我如大海一样地狂叫!

我如电气一样地飞跑!

我飞跑,我飞跑,我飞跑,

我剥我的皮,我食我的肉,

我嚼我的血,我啮我的心肝,

我在我神经上飞跑,我在我脊髓上飞跑,

我在我脑筋上飞跑。

我便是我呀!

我便是我呀!

我便是我呀!

我的我要爆了!

天狗(郭沫若)

“抒情诗是情绪的直写。情绪的进行自有它的一种波状的形式,或者先抑而后扬,或者扬抑相间,这发现出来便成了诗的节奏。”

——郭沫若:《论节奏》,

《创造月刊》 1926年3月第1卷第1期。

“诗的创造贵在自然流露”,而这“自然流露”之中,便有自然的谐乐和自然的画意存在,“因为情绪自身本是具有音乐与绘画之二作用故。情绪的吕律、情绪的色彩便是诗。诗的文字便是情绪自身的表现”。“诗的原始细胞只是些单纯的直觉,浑然的情绪。到了人类渐渐文明,个体的脑筋渐渐繁复,想把种种直觉情绪分化起来,于是诗的成分中,便生了个想象出来”。一直到1925年,在一些文章中,郭沫若仍然把情绪视为诗歌生命的源泉,认为“文学的本质是有节奏的情绪的世界”,“诗是情绪的直写”。又说“文学的本质是始于感情而终于感情的”。这些都表现了郭沫若新诗本体观中情绪所占的核心性的位置。

——孙玉石《郭沫若浪漫主义新诗本体观探论》

人们熟悉的《立在地球边上放号》就是一首典型情绪的爆发之作。从诗人的自白看来,这首诗没有理智的参与,而全凭情绪的奔涌。狂暴的诗产生于狂暴的自然景观触发的情绪。亲身的“经验”正是这种主观情绪的基础和集聚,诗意也就在诗情中产生了。理智退到了极次要的隐身地位。

——孙玉石《郭沫若浪漫主义新诗本体观探论》

倘若反过来对郭沫若的诗歌创作做一番重新审视,我们也不难发现他的美学追求走向另一个极端而产生的弱点。那就是过分信赖情感自然流露而缺乏哲理思考的深沉韵味。郭沫若相信情绪的流泻,相信灵感的冲动,相信诗是写出来的而不是做出来的,因此他将自己的创作的心态与歌德创作冲动时的表现相比拟,追求一种灵感爆发时“发疯”时刻的到来。这在一定的火山喷发时期固然是可能出现的事实,但就在这时候,诗人也忽略了深沉的思考在灵感爆发中所起的作用。他的一些诗篇,有热烈的诗情,而缺乏值得嚼味的深蕴。

——孙玉石《郭沫若浪漫主义新诗本体观探论》

“没有看过海的人或者是没有看过大海的人,读了这首诗(《立在地球边上放号》)的,或者会嫌他过于狂暴。但是与我有同样经验的人,立在那样的海边上的时候,恐怕都要和我这样的狂叫罢。这是海涛的节奏鼓舞了我,不能不这样叫的。” ——郭沫若《论节奏》

“我的论点是,一首诗中的时代特征不应去诗人那儿寻找,而应去诗的语言中寻找,我相信,真正的诗歌史是语言的变化史,诗歌正是从这种不断变化的语言中产生的。”

——韦勒克,沃伦《文学理论》

“泛神便是无神。一切的自然只是神底表现,我也只是神的表现,我即是神,一切自然都是我的表现。”

——郭沫若《少年维特之烦恼序引》

“一个人只要他与自然契合,便变成了伟大的那个他,与自然契合的刹那,便是他的伟大的刹那。在那个刹那里,他与自然合而为一,分不出是自然,还是人了。在那个刹那里,我便是自然,自然便是我。这样说来,泛神论与自我主义,不仅不相反对,简直就是一物之两面,一而二,二而一的。泛神论、自我主义并存于郭君的诗中,便是为此。”

——朱湘《郭沫君的诗》,

选自《中书集》,上海书店

“我们要如暴风一样唤号,我们要如火山一样爆发,要把一切的腐败的存在扫荡尽,烧葬尽,迸射出全部的灵魂,提呈出全部的生命。”

——郭沫若《我们的文学运动》

红 烛

无题

[唐] 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

闻一多的遇难,不仅让评论界掀起了评论《红烛》和《死水》的热潮,还在大众读者中掀起了朗诵、阅读闻诗的高潮。同样的,因为《红烛》中有较多具有爱国主义色彩的诗作,则更受读者欢迎,尤其是《红烛》《洗衣歌》等篇目,在各种为闻一多举行的悼念活动、或进行的民主集会中,时常被朗诵、引用。《纪念闻一多在清华园》中就记述了当时清华大学的学生举行青年集会,最后一项程序必是集体朗诵闻一多的《洗衣歌》;很多青年学生撰文,表示视闻一多为导师,要学习他做只求奉献的“红烛”,或洗刷祖国的苦难和肮脏的“伟大洗衣匠”;一些文人和学者也纷纷表示,以前对闻一多的诗歌不够重视,“知道的很少”,这时才开始认真阅读《红烛》和《死水》,并表示对这两部诗集“有重新估价的必要”。

——陈澜,方长安

《闻一多<红烛><死水>批评接受史综论》

“我总以为新诗径直是‘新’的,不但新于中国固有的诗,而且新于西方固有的诗;换言之,它不要作纯粹的本地诗,但还要保存本地的色彩,他不要作纯粹的外洋诗,但又尽量的吸收外洋诗的长处;他要做中西艺术结婚后产生的宁馨儿。”

——闻一多《<女神>之地方色彩》

“恢复我们对于旧文学底信仰,因为我们不能开天辟地(事实与理论上是万不可能的),我们只能够清切应当早旧的基石上建设新的房屋”。旧文学的信仰的基础是他认为的东方文化,“东方底文化是绝对的美丽,是韵雅的。东方的文化而且又是人类所有的最彻底的文化”。

——闻一多《<女神>之地方色彩》

闻一多的诗歌创作道路,反映了他从传统出发,逐步从传统走向现代性的艺术探索过程。审视他的意象艺术的嬗变轨迹,我们可以较清晰地看到,闻一多先是回归意象传统,再逐渐突破意象传统,用西方意象派、象征主义的诗学与艺术经验改造中国传统意象艺术,最终试图建构起一个浪漫主义与象征主义融合的现代意象体系。他的《红烛》与《死水》划出了一条较为清晰的意象嬗变的艺术轨迹,从中透露了闻一多对中国文化传统与诗歌传统观念的某些变化。“红烛”意象是浪漫诗境的象征,是他对传统文明认可情绪的象征。闻一多的第一部诗集《红烛》1923年9月出版,收集的是他早期的诗歌创作,其中部分有代表性的诗作写于他留美时期。这个时期引人注目的诗歌意象,大多是中国古代传统诗歌中经常运用的意象,有不少诗直接从古代诗歌化用而来。

——王泽龙《闻一多诗歌意象艺术嬗变论》

“要在中国现代诗人中,找出能象他这样联结着中国古代诗、西洋诗和中国现代诗,并不很容易的。”

——乔木《哀一多先生之死》

(《解放日报》1946年7月18日)

发现

我来了,我喊一声,迸着血泪,

“这不是我的中华,不对,不对!”

我来了,因为我听见你叫我;

鞭着时间的罡风,擎一把火,

我来了,不知道是一场空喜。

我会见的是噩梦,哪里是你

那是恐怖,是噩梦挂着悬崖,

那不是你,那不是我的心爱!

我追问青天,逼迫八面的风,

我问,拳头擂着大地的赤胸,

总问不出消息;我哭着叫你,

呕出一颗心来,——在我心里!

(选自《死水》)

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

漂满了珍珠似的白沫;

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。 (选自《死水》)

死 水

自然界里面也可以发现出美来,不过那是偶然的事。偶然在言语里发现一点类似诗的节奏,便说言语就是诗,便要打破诗的音节,要它变得和言语一样——这真是诗的自杀政策了。

……这样看来,恐怕越有魄力的作家,越是要戴着脚镣跳舞才跳得痛快,跳得好。只有不会跳舞的才怪脚镣碍事,只有不会做诗的才感觉得格律的缚束。对于不会 作诗 的,格律是表现的障碍物;对于一个作家,格律便成了表现的利器。

……因为这一来,我们才觉悟了诗的实力不独包括音乐的美(音节)绘画的美(词藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的均齐)。

——闻一多《诗的格律》,

《晨报副镌·诗刊》,1926年5月。

自然界里面也可以发现出美来,不过那是偶然的事。偶然在言语里发现一点类似诗的节奏,便说言语就是诗,便要打破诗的音节,要它变得和言语一样——这真是诗的自杀政策了。

……这样看来,恐怕越有魄力的作家,越是要戴着脚镣跳舞才跳得痛快,跳得好。只有不会跳舞的才怪脚镣碍事,只有不会做诗的才感觉得格律的缚束。对于不会 作诗 的,格律是表现的障碍物;对于一个作家,格律便成了表现的利器。

……因为这一来,我们才觉悟了诗的实力不独包括音乐的美(音节)绘画的美(词藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的均齐)。

——闻一多《诗的格律》,

《晨报副镌·诗刊》,1926年5月。

闻一多在《<冬夜>评论》中分析五四白话新诗意象的单调贫弱与幻想力的缺乏时指出:“他们的诗中很少浓丽繁密的具体意象。”他主张在意象探索中,加大诗歌意象的密度,强化意象的色彩,突出意象的神秘性与暗示。意象的繁密是为了避免“只在感情的漩涡里沉浮”、“旋转”,意象是“知觉依皈的凭借”。闻一多后期诗歌意象大都能摆脱旧诗词意象的局促与束缚,跨上幻想的狂姿的翅膀,又在想象中捕捉灵动的而富有表现力的意象。他常常围绕一个核心意象,作繁缛的描写:或展开意象的联想,突出核心意象的寓意:或平行展开意象的铺陈,强化情绪的表达。闻一多意象的密置,有时显得过于堆砌,阻塞了读者想象的空间,给人意象太满,情感太浓,节奏太紧的感觉。

——王泽龙《闻一多诗歌意象艺术嬗变论》

“他(闻一多)自己的一生也就是具体而微的一篇‘诗的史’,或‘史的诗’”。

——朱自清

峨日朵雪峰之侧

【诗人介绍】

昌耀(1936—2000),原名王昌耀,湖南桃源人,长期生活在青海。参加过朝鲜战争并负伤致残,其第一首诗即写于战场上。回国后响应政府号召前往西部,在那里因诗获罪,沦为囚徒。后虽平反,其困苦的生活境况却没多少改变。昌耀的出现和诗风的形成远在“文革”之前,但他的被发现、引人关注,以及对当代诗歌构成影响,却要晚至80年代。处女集《昌耀抒情诗集》出版时,他已年届五十,以后又有《命运之书》《昌耀的诗》等诗集面世。2000年3月23日,昌耀因骨癌晚期不胜其痛,跳出三楼病房自杀。

高原之秋

船房

与

桅

云集

漾漾雨雾

淹留不发。

水手的身条

悠远

如在

邃古

兀自摇动

长峡隘路

湿了

空空

青山。

——《船,或工程脚手架》,1955年9月写作,后改写

船儿啊

建筑工地的脚手架,像云集的船桅,当留下一栋栋大厦,它又悄悄离去。

高原的秋天,

多雨的日子,

冲天的桅杆,

尽自缠着多情的白云,

不愿离去!

水手啊,

你怎么尽自喊着号子,

而船身不动一韭菜尖

难道,是怕那绕不尽的群山

难道,是怕河中的险滩

几天之后,我又向这儿远望,

船儿不知去向,

却留下一座座楼房!

船儿啊,

是谁叫你把它运来我们荒凉的“穷山”

——《高原散诗》,1955年9月

船,或工程脚手架

高原之秋

船房

与

桅

云集

漾漾雨雾

淹留不发。

水手的身条

悠远

如在

邃古

兀自摇动

长峡隘路

湿了

空空

青山。

(1955年9月写作,后改写)

船儿啊

建筑工地的脚手架,像云集的船桅,当留下一栋栋大厦,它又悄悄离去。

高原的秋天,

多雨的日子,

冲天的桅杆,

尽自缠着多情的白云,

不愿离去!

水手啊,

你怎么尽自喊着号子,

而船身不动一韭菜尖

难道,是怕那绕不尽的群山

难道,是怕河中的险滩

几天之后,我又向这儿远望,

船儿不知去向,

却留下一座座楼房!

船儿啊,

是谁叫你把它运来我们荒凉的“穷山”

(《高原散诗》,1955年9月)

艺术的根本魅力其实质表现为一一在永远捉摸不定的时空,求得了个体生存与种属繁衍的人类为寻求万无一失的理想境界而进行的永恒的追求和搏击的努力(我视此为人的本性),艺术的魅力即在于将此种“搏击的努力”幻化为审美的抽象,在再造的自然中人们得到的正是这种审美的愉悦。因之,最恒久的审美愉悦又总是显示为一种悲壮的美感,即便是在以开朗的乐观精神参与创造的作品那里也终难抹尽其乐观的亮色之后透出的对有命的黯然神伤。其实,“乐观”就是以承认了“乐观”不为前提的,只是聊以“乐观”罢了。生命本身原已定义为一种悲剧精神的奋争。

——昌耀《诗的礼赞》,

载《当代文艺思潮》1987年2期

……1986年出版的《探索诗集》中,昌耀是仅有的一位与新中国一起成长起来的首代诗人,同二、三代诗人相并列。它使我对这位诗人的不倦艺术追求深为叹服。和这种艺术新变相对应,昌耀的悲剧意识也发生了嬗变。固然在一定程度上他还保留着悲剧的善恶、是非判断,但是由于对自身悲剧命运和1957年以来的历史经验的理性反思,对中国和人类当代生存困境,尤其是中国西部地区生存困境的感悟,使他被一种人类的生存宿命深深地攫住了。这是一种建立在人类生命基础上的新的悲剧意识。它不是功利和利害性的社会悲剧、伦理悲剧,而是超功利、超利害的人类存在本身的悲剧。我们或可称为“人本悲剧”。因此,唯有人类的崇高尊严,才是对其绝望宿命的不屈抗争。所以,“悲壮”作为昌耀悲剧美感的体现,主要并不表现在英雄主义的悲剧命运的搏击,而表现在为战胜生存荒诞所进行的恒久的人格升华与完善。这正是昌耀心的“内陆高回”之“河源”。

——李万庆《“内陆高回”——论昌耀诗歌的悲剧精神》

人类的生存宿命在中国西部以其贫瘠与荒凉、旷远的生态环境,带来了更沉重、突出的历史宿命感和悲剧意识。

——李万庆《“内陆高回”——论昌耀诗歌的悲剧精神》

昌耀诗歌悲剧精神的悲壮美,集中体现于生命受到社会外力摧残或对宿命抗争所造成的人格升华即崇高人格的养成。……昌耀的悲剧精神的最高体现则表现在他后期对生存宿命的清醒感悟及对宿命抗争的崇高人格力量即悲壮美的创造。

——李万庆《“内陆高回”——论昌耀诗歌的悲剧精神》

昌耀是懂得缩小自己以进人世界和人生的少数几个当代中国诗人之一。他懂得一个弱者的真正力量。他行走的缓慢姿态,观察有时不得不坐等心灵的反应、心灵的反应不得不等待笨拙的嘴巴那迟缓的表达速度以达成三者的同步,这使他有了足够的时间和耐心缩小自己。昌耀的缩小自己意味着,他能以仰视的目光看待一切,也能以感恩的语气,说出自己的观察和心灵对所有观察的反应。

——敬文东

《对一个口吃者的精神分析——诗人昌耀论》

静极—谁的叹嘘

密西西比河此刻风雨,在那边攀沿而走。

地球这壁一人无语独坐。

——《斯人》

从地平线渐次隆起者

是青海的高车。

从北斗星宫之侧悄然轧过者

是青海的高车。

而从岁月间摇撼着远去者

仍还是青海的高车呀。

高车的青海于我是威武的巨人

青海的高车于我是巨人之轶诗。

——《高车》, 1957年

现代诗三首

【群文学习任务】

反复诵读《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》,围绕“意象”和“诗歌语言”,探讨以下问题:诗中运用了哪些意象?这些意象有怎样的特点?表达了诗人怎样的情感?激发了你怎样的情思?我们该如何通过意象来欣赏诗歌?

【预习】

反复诵读这三首诗歌,可任选其中一首诗歌,围绕上述问题,完成一则400字以上的札记,可直接记录在教材上。

袁行霈《中国古典诗歌的意象》:

“意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。”

“意境是指作者的主观情意与客观物境互相交融而形成的艺术境界。”

[唐]杜甫《绝句》:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

[元]马致远《天净沙·秋思》:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

五四时代背景,思想解放

两只蝴蝶

胡适

两个黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜。

也无心上天,天上太孤单。

(1916年8月23日)

鸽子

胡适

云淡天高,

好一片晚秋天气!

有一群鸽子,

在空中游戏。

看他们三三两两,

回环来往,

夷犹如意,

忽地里,

翻身映日,

白羽衬青天,

十分鲜丽!

(1917年12月)

老鸦

胡适

一

我大清早起,

站在人家屋角上哑哑的啼

人家讨嫌我,说我不吉利;——

我不能呢呢喃喃讨人家的欢喜!

二

天寒风紧,无枝可栖。

我整日里飞去飞回,整日里又寒又饥。——

我不能带着鞘儿,翁翁央央的替人家飞;

不能叫人家系在竹竿头,赚一把小米!

(六年十二月二十二日)

我的所爱在山腰;

想去寻她山太高,

低头无法泪沾袍。

爱人赠我百蝶巾;

回她什么:猫头鹰。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我心惊。

我的所爱在闹市;

想去寻她人拥挤,

仰头无法泪沾耳。

爱人赠我双燕图;

回她什么:冰糖壶卢。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我糊涂。

我的所爱在河滨;

想去寻她河水深,

歪头无法泪沾襟。

爱人赠我金表索;

回她什么:发汗药。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我神经衰弱。

我的所爱在豪家;

想去寻她兮没有汽车,

摇头无法泪如麻。

爱人赠我玫瑰花;

回她什么:赤练蛇。

从此翻脸不理我。

不知何故兮——由她去罢。

(1924年10月3日)

我的失恋(鲁迅)

——拟古的新打油诗

鲁迅《野草·英文译本》序:

“因为讽刺当时盛行的失恋诗,作《我的失恋》。”

鲁迅《三闲集·我和<语丝>的始终》:

“不过是三段打油诗,题作《我的失恋》,是看见当时‘阿呀,阿唷,我要死了’这类的失恋诗盛行,故意做一首‘由她去罢’收场的东西,开开玩笑的。”

教我如何不想她

天上飘着些微云,

地上吹着些微风。

啊!

微风吹动了我的头发,

教我如何不想她

月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光。

啊!

这般蜜也似的银夜。

教我如何不想她

水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游。

啊!

燕子你说些什么话

教我如何不想她

枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧。

啊!

西天还有些儿残霞,

教我如何不想她

1920.9.4

教我如何不想她(刘半农)

“我现在回头看我这五年来的诗,很象一个缠过脚后来放大了的妇人回头看她一年一年的放脚鞋样,虽然一年放大一年,年年的鞋样上总还带着缠脚时代的血腥气。”

——胡适《尝试集·四版自序》,1922年

“新文学的文体是自由的,是不拘格律的……形式上的束缚,使精神不能自由发展,使良好的内容不能充分表现。若想有一种新内容和新精神,不能不先打破那些束缚精神的枷锁镣铐。因此,中国近年的新诗运动可算得上是一种‘诗体的大解放’……五七言八句的律诗决不能容丰富的材料,长短一定的七言五言决不能委婉达出高深的理想与复杂的感情。”

——胡适:《谈新诗》,

《星期评论》 1919年10月10日

“从三百篇到近来新诗的发生,不但打破了五七言的诗体,并且推翻了词调曲谱的种种束缚;不拘格律,不拘平仄,不拘长短;有什么题目,做什么诗;诗该怎么做,就怎么做。这是第四次的诗体大解放(从诗经——骚体——唐诗——宋词元曲——自由体新诗)。这种解放,初看去似乎很激烈,其实只是《三百篇》以来的自然趋势。”

——胡适:《谈新诗》,

《星期评论》 1919年10月10日

笔立山头展望(郭沫若)

大都会的脉搏呀!

生的鼓动呀!

打着在,吹着在,叫着在,……

喷着在,飞着在,跳着在,……

四面的天郊烟幕朦胧了!

我的心脏呀,快要跳出口来了!

哦哦,山岳的波涛,瓦屋的波涛,

涌着在,涌着在,涌着在,涌着在呀!

万籁共鸣的Symphony

自然与人生的婚礼呀!

弯弯的海岸好像Cupid的弓弩呀!

人的生命便是箭,正在海上放射呀!

黑沉沉的海湾,停泊着的轮船,进行着的轮船,数不尽的轮船,

一枝枝的烟筒都开着了朵黑色的牡丹呀!

哦哦,二十世纪的名花!

近代文明的严母呀!(1920.6)

我是一条天狗呀!我把月来吞了,

我把日来吞了,

我把一切的星球来吞了,

我把全宇宙来吞了。

我便是我了!

我是月底光, 我是日底光,

我是一切星球底光,

我是 X 光线底光,

我是全宇宙底 Energy 能量的底总量!

我飞奔,我狂叫,我燃烧。

我如烈火一样地燃烧!

我如大海一样地狂叫!

我如电气一样地飞跑!

我飞跑,我飞跑,我飞跑,

我剥我的皮,我食我的肉,

我嚼我的血,我啮我的心肝,

我在我神经上飞跑,我在我脊髓上飞跑,

我在我脑筋上飞跑。

我便是我呀!

我便是我呀!

我便是我呀!

我的我要爆了!

天狗(郭沫若)

“抒情诗是情绪的直写。情绪的进行自有它的一种波状的形式,或者先抑而后扬,或者扬抑相间,这发现出来便成了诗的节奏。”

——郭沫若:《论节奏》,

《创造月刊》 1926年3月第1卷第1期。

“诗的创造贵在自然流露”,而这“自然流露”之中,便有自然的谐乐和自然的画意存在,“因为情绪自身本是具有音乐与绘画之二作用故。情绪的吕律、情绪的色彩便是诗。诗的文字便是情绪自身的表现”。“诗的原始细胞只是些单纯的直觉,浑然的情绪。到了人类渐渐文明,个体的脑筋渐渐繁复,想把种种直觉情绪分化起来,于是诗的成分中,便生了个想象出来”。一直到1925年,在一些文章中,郭沫若仍然把情绪视为诗歌生命的源泉,认为“文学的本质是有节奏的情绪的世界”,“诗是情绪的直写”。又说“文学的本质是始于感情而终于感情的”。这些都表现了郭沫若新诗本体观中情绪所占的核心性的位置。

——孙玉石《郭沫若浪漫主义新诗本体观探论》

人们熟悉的《立在地球边上放号》就是一首典型情绪的爆发之作。从诗人的自白看来,这首诗没有理智的参与,而全凭情绪的奔涌。狂暴的诗产生于狂暴的自然景观触发的情绪。亲身的“经验”正是这种主观情绪的基础和集聚,诗意也就在诗情中产生了。理智退到了极次要的隐身地位。

——孙玉石《郭沫若浪漫主义新诗本体观探论》

倘若反过来对郭沫若的诗歌创作做一番重新审视,我们也不难发现他的美学追求走向另一个极端而产生的弱点。那就是过分信赖情感自然流露而缺乏哲理思考的深沉韵味。郭沫若相信情绪的流泻,相信灵感的冲动,相信诗是写出来的而不是做出来的,因此他将自己的创作的心态与歌德创作冲动时的表现相比拟,追求一种灵感爆发时“发疯”时刻的到来。这在一定的火山喷发时期固然是可能出现的事实,但就在这时候,诗人也忽略了深沉的思考在灵感爆发中所起的作用。他的一些诗篇,有热烈的诗情,而缺乏值得嚼味的深蕴。

——孙玉石《郭沫若浪漫主义新诗本体观探论》

“没有看过海的人或者是没有看过大海的人,读了这首诗(《立在地球边上放号》)的,或者会嫌他过于狂暴。但是与我有同样经验的人,立在那样的海边上的时候,恐怕都要和我这样的狂叫罢。这是海涛的节奏鼓舞了我,不能不这样叫的。” ——郭沫若《论节奏》

“我的论点是,一首诗中的时代特征不应去诗人那儿寻找,而应去诗的语言中寻找,我相信,真正的诗歌史是语言的变化史,诗歌正是从这种不断变化的语言中产生的。”

——韦勒克,沃伦《文学理论》

“泛神便是无神。一切的自然只是神底表现,我也只是神的表现,我即是神,一切自然都是我的表现。”

——郭沫若《少年维特之烦恼序引》

“一个人只要他与自然契合,便变成了伟大的那个他,与自然契合的刹那,便是他的伟大的刹那。在那个刹那里,他与自然合而为一,分不出是自然,还是人了。在那个刹那里,我便是自然,自然便是我。这样说来,泛神论与自我主义,不仅不相反对,简直就是一物之两面,一而二,二而一的。泛神论、自我主义并存于郭君的诗中,便是为此。”

——朱湘《郭沫君的诗》,

选自《中书集》,上海书店

“我们要如暴风一样唤号,我们要如火山一样爆发,要把一切的腐败的存在扫荡尽,烧葬尽,迸射出全部的灵魂,提呈出全部的生命。”

——郭沫若《我们的文学运动》

红 烛

无题

[唐] 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

闻一多的遇难,不仅让评论界掀起了评论《红烛》和《死水》的热潮,还在大众读者中掀起了朗诵、阅读闻诗的高潮。同样的,因为《红烛》中有较多具有爱国主义色彩的诗作,则更受读者欢迎,尤其是《红烛》《洗衣歌》等篇目,在各种为闻一多举行的悼念活动、或进行的民主集会中,时常被朗诵、引用。《纪念闻一多在清华园》中就记述了当时清华大学的学生举行青年集会,最后一项程序必是集体朗诵闻一多的《洗衣歌》;很多青年学生撰文,表示视闻一多为导师,要学习他做只求奉献的“红烛”,或洗刷祖国的苦难和肮脏的“伟大洗衣匠”;一些文人和学者也纷纷表示,以前对闻一多的诗歌不够重视,“知道的很少”,这时才开始认真阅读《红烛》和《死水》,并表示对这两部诗集“有重新估价的必要”。

——陈澜,方长安

《闻一多<红烛><死水>批评接受史综论》

“我总以为新诗径直是‘新’的,不但新于中国固有的诗,而且新于西方固有的诗;换言之,它不要作纯粹的本地诗,但还要保存本地的色彩,他不要作纯粹的外洋诗,但又尽量的吸收外洋诗的长处;他要做中西艺术结婚后产生的宁馨儿。”

——闻一多《<女神>之地方色彩》

“恢复我们对于旧文学底信仰,因为我们不能开天辟地(事实与理论上是万不可能的),我们只能够清切应当早旧的基石上建设新的房屋”。旧文学的信仰的基础是他认为的东方文化,“东方底文化是绝对的美丽,是韵雅的。东方的文化而且又是人类所有的最彻底的文化”。

——闻一多《<女神>之地方色彩》

闻一多的诗歌创作道路,反映了他从传统出发,逐步从传统走向现代性的艺术探索过程。审视他的意象艺术的嬗变轨迹,我们可以较清晰地看到,闻一多先是回归意象传统,再逐渐突破意象传统,用西方意象派、象征主义的诗学与艺术经验改造中国传统意象艺术,最终试图建构起一个浪漫主义与象征主义融合的现代意象体系。他的《红烛》与《死水》划出了一条较为清晰的意象嬗变的艺术轨迹,从中透露了闻一多对中国文化传统与诗歌传统观念的某些变化。“红烛”意象是浪漫诗境的象征,是他对传统文明认可情绪的象征。闻一多的第一部诗集《红烛》1923年9月出版,收集的是他早期的诗歌创作,其中部分有代表性的诗作写于他留美时期。这个时期引人注目的诗歌意象,大多是中国古代传统诗歌中经常运用的意象,有不少诗直接从古代诗歌化用而来。

——王泽龙《闻一多诗歌意象艺术嬗变论》

“要在中国现代诗人中,找出能象他这样联结着中国古代诗、西洋诗和中国现代诗,并不很容易的。”

——乔木《哀一多先生之死》

(《解放日报》1946年7月18日)

发现

我来了,我喊一声,迸着血泪,

“这不是我的中华,不对,不对!”

我来了,因为我听见你叫我;

鞭着时间的罡风,擎一把火,

我来了,不知道是一场空喜。

我会见的是噩梦,哪里是你

那是恐怖,是噩梦挂着悬崖,

那不是你,那不是我的心爱!

我追问青天,逼迫八面的风,

我问,拳头擂着大地的赤胸,

总问不出消息;我哭着叫你,

呕出一颗心来,——在我心里!

(选自《死水》)

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

漂满了珍珠似的白沫;

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。 (选自《死水》)

死 水

自然界里面也可以发现出美来,不过那是偶然的事。偶然在言语里发现一点类似诗的节奏,便说言语就是诗,便要打破诗的音节,要它变得和言语一样——这真是诗的自杀政策了。

……这样看来,恐怕越有魄力的作家,越是要戴着脚镣跳舞才跳得痛快,跳得好。只有不会跳舞的才怪脚镣碍事,只有不会做诗的才感觉得格律的缚束。对于不会 作诗 的,格律是表现的障碍物;对于一个作家,格律便成了表现的利器。

……因为这一来,我们才觉悟了诗的实力不独包括音乐的美(音节)绘画的美(词藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的均齐)。

——闻一多《诗的格律》,

《晨报副镌·诗刊》,1926年5月。

自然界里面也可以发现出美来,不过那是偶然的事。偶然在言语里发现一点类似诗的节奏,便说言语就是诗,便要打破诗的音节,要它变得和言语一样——这真是诗的自杀政策了。

……这样看来,恐怕越有魄力的作家,越是要戴着脚镣跳舞才跳得痛快,跳得好。只有不会跳舞的才怪脚镣碍事,只有不会做诗的才感觉得格律的缚束。对于不会 作诗 的,格律是表现的障碍物;对于一个作家,格律便成了表现的利器。

……因为这一来,我们才觉悟了诗的实力不独包括音乐的美(音节)绘画的美(词藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的均齐)。

——闻一多《诗的格律》,

《晨报副镌·诗刊》,1926年5月。

闻一多在《<冬夜>评论》中分析五四白话新诗意象的单调贫弱与幻想力的缺乏时指出:“他们的诗中很少浓丽繁密的具体意象。”他主张在意象探索中,加大诗歌意象的密度,强化意象的色彩,突出意象的神秘性与暗示。意象的繁密是为了避免“只在感情的漩涡里沉浮”、“旋转”,意象是“知觉依皈的凭借”。闻一多后期诗歌意象大都能摆脱旧诗词意象的局促与束缚,跨上幻想的狂姿的翅膀,又在想象中捕捉灵动的而富有表现力的意象。他常常围绕一个核心意象,作繁缛的描写:或展开意象的联想,突出核心意象的寓意:或平行展开意象的铺陈,强化情绪的表达。闻一多意象的密置,有时显得过于堆砌,阻塞了读者想象的空间,给人意象太满,情感太浓,节奏太紧的感觉。

——王泽龙《闻一多诗歌意象艺术嬗变论》

“他(闻一多)自己的一生也就是具体而微的一篇‘诗的史’,或‘史的诗’”。

——朱自清

峨日朵雪峰之侧

【诗人介绍】

昌耀(1936—2000),原名王昌耀,湖南桃源人,长期生活在青海。参加过朝鲜战争并负伤致残,其第一首诗即写于战场上。回国后响应政府号召前往西部,在那里因诗获罪,沦为囚徒。后虽平反,其困苦的生活境况却没多少改变。昌耀的出现和诗风的形成远在“文革”之前,但他的被发现、引人关注,以及对当代诗歌构成影响,却要晚至80年代。处女集《昌耀抒情诗集》出版时,他已年届五十,以后又有《命运之书》《昌耀的诗》等诗集面世。2000年3月23日,昌耀因骨癌晚期不胜其痛,跳出三楼病房自杀。

高原之秋

船房

与

桅

云集

漾漾雨雾

淹留不发。

水手的身条

悠远

如在

邃古

兀自摇动

长峡隘路

湿了

空空

青山。

——《船,或工程脚手架》,1955年9月写作,后改写

船儿啊

建筑工地的脚手架,像云集的船桅,当留下一栋栋大厦,它又悄悄离去。

高原的秋天,

多雨的日子,

冲天的桅杆,

尽自缠着多情的白云,

不愿离去!

水手啊,

你怎么尽自喊着号子,

而船身不动一韭菜尖

难道,是怕那绕不尽的群山

难道,是怕河中的险滩

几天之后,我又向这儿远望,

船儿不知去向,

却留下一座座楼房!

船儿啊,

是谁叫你把它运来我们荒凉的“穷山”

——《高原散诗》,1955年9月

船,或工程脚手架

高原之秋

船房

与

桅

云集

漾漾雨雾

淹留不发。

水手的身条

悠远

如在

邃古

兀自摇动

长峡隘路

湿了

空空

青山。

(1955年9月写作,后改写)

船儿啊

建筑工地的脚手架,像云集的船桅,当留下一栋栋大厦,它又悄悄离去。

高原的秋天,

多雨的日子,

冲天的桅杆,

尽自缠着多情的白云,

不愿离去!

水手啊,

你怎么尽自喊着号子,

而船身不动一韭菜尖

难道,是怕那绕不尽的群山

难道,是怕河中的险滩

几天之后,我又向这儿远望,

船儿不知去向,

却留下一座座楼房!

船儿啊,

是谁叫你把它运来我们荒凉的“穷山”

(《高原散诗》,1955年9月)

艺术的根本魅力其实质表现为一一在永远捉摸不定的时空,求得了个体生存与种属繁衍的人类为寻求万无一失的理想境界而进行的永恒的追求和搏击的努力(我视此为人的本性),艺术的魅力即在于将此种“搏击的努力”幻化为审美的抽象,在再造的自然中人们得到的正是这种审美的愉悦。因之,最恒久的审美愉悦又总是显示为一种悲壮的美感,即便是在以开朗的乐观精神参与创造的作品那里也终难抹尽其乐观的亮色之后透出的对有命的黯然神伤。其实,“乐观”就是以承认了“乐观”不为前提的,只是聊以“乐观”罢了。生命本身原已定义为一种悲剧精神的奋争。

——昌耀《诗的礼赞》,

载《当代文艺思潮》1987年2期

……1986年出版的《探索诗集》中,昌耀是仅有的一位与新中国一起成长起来的首代诗人,同二、三代诗人相并列。它使我对这位诗人的不倦艺术追求深为叹服。和这种艺术新变相对应,昌耀的悲剧意识也发生了嬗变。固然在一定程度上他还保留着悲剧的善恶、是非判断,但是由于对自身悲剧命运和1957年以来的历史经验的理性反思,对中国和人类当代生存困境,尤其是中国西部地区生存困境的感悟,使他被一种人类的生存宿命深深地攫住了。这是一种建立在人类生命基础上的新的悲剧意识。它不是功利和利害性的社会悲剧、伦理悲剧,而是超功利、超利害的人类存在本身的悲剧。我们或可称为“人本悲剧”。因此,唯有人类的崇高尊严,才是对其绝望宿命的不屈抗争。所以,“悲壮”作为昌耀悲剧美感的体现,主要并不表现在英雄主义的悲剧命运的搏击,而表现在为战胜生存荒诞所进行的恒久的人格升华与完善。这正是昌耀心的“内陆高回”之“河源”。

——李万庆《“内陆高回”——论昌耀诗歌的悲剧精神》

人类的生存宿命在中国西部以其贫瘠与荒凉、旷远的生态环境,带来了更沉重、突出的历史宿命感和悲剧意识。

——李万庆《“内陆高回”——论昌耀诗歌的悲剧精神》

昌耀诗歌悲剧精神的悲壮美,集中体现于生命受到社会外力摧残或对宿命抗争所造成的人格升华即崇高人格的养成。……昌耀的悲剧精神的最高体现则表现在他后期对生存宿命的清醒感悟及对宿命抗争的崇高人格力量即悲壮美的创造。

——李万庆《“内陆高回”——论昌耀诗歌的悲剧精神》

昌耀是懂得缩小自己以进人世界和人生的少数几个当代中国诗人之一。他懂得一个弱者的真正力量。他行走的缓慢姿态,观察有时不得不坐等心灵的反应、心灵的反应不得不等待笨拙的嘴巴那迟缓的表达速度以达成三者的同步,这使他有了足够的时间和耐心缩小自己。昌耀的缩小自己意味着,他能以仰视的目光看待一切,也能以感恩的语气,说出自己的观察和心灵对所有观察的反应。

——敬文东

《对一个口吃者的精神分析——诗人昌耀论》

静极—谁的叹嘘

密西西比河此刻风雨,在那边攀沿而走。

地球这壁一人无语独坐。

——《斯人》

从地平线渐次隆起者

是青海的高车。

从北斗星宫之侧悄然轧过者

是青海的高车。

而从岁月间摇撼着远去者

仍还是青海的高车呀。

高车的青海于我是威武的巨人

青海的高车于我是巨人之轶诗。

——《高车》, 1957年

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读