全国部编版语文八年级上册同步课课练:23 范进中举(含答案)

文档属性

| 名称 | 全国部编版语文八年级上册同步课课练:23 范进中举(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 76.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 20:21:38 | ||

图片预览

文档简介

[23 范进中举]

1.给下列加点字注音。

解元( ) 星宿( ) 磕头( )

簇拥( ) 侥幸( ) 绾头发( )

盘缠( ) 心窍( ) 后襟( )

2.下列词语中有错别字的一项是 ( )

A.兀自 腼腆 千恩万谢 拱手作揖

B.忌讳 带挈 细软银两 淋淋漓漓

C.锭子 拙病 面面厮觑 趋炎附势

D.桑梓 商酌 腆着肚子 不醒人事

3.把下列句中画线的部分替换成恰当的成语。

(1)范进连连答应,叫浑家把肠子煮了,烫起酒来,在茅草棚下坐着。 ( )

(2)说了一会,极为感激,再三言谢,低着头,笑迷迷的去了。 ( )

(3)像你这尖嘴猴腮,也该撒抛尿自己照照!不伦不类,不像样子,就想天鹅屁吃! ( )

4.下列句子中没有语病的一项是 ( )

A.实施乡村振兴战略是一篇大文章,应科学推进,统筹谋划。

B.科举制改善了之前的用人制度,彻底打破世袭关系和世族的垄断。

C.中美经贸对话取得积极成果的最根本原因是两国人民和全世界的需求促成的。

D.在“一带一路”框架下,中国与东盟的合作在原有基础上不断提高。

5.下列说法不正确的一项是 ( )

A.“在下”“我小老”“晚生”,都是对自己的谦称。

B.明清科举制度,考取秀才需要经历县考初试、府考复试、院考。

C.“生”是旧时对读书人或晚辈的称呼;“世先生”是对有世交的晚辈的敬称,是旧时人们拉关系时的客套语。

D.“桑梓”,指家乡。古时住宅旁常栽桑树、梓树,后人就用“桑梓”指代家乡。

6.[2020—2021·济南期末] 名著阅读。

(1)《儒林外史》中以作者为原型塑造的正面人物是 ,他不热衷功名,反对八股科举,不愿做官,被视为“自古及今难得的一个奇人”。

(2)《儒林外史》第三回回目是“周学道校士拔真才 胡屠户行凶闹捷报”。“真才”指的是 (人名),“胡屠户行凶”指的是 (事件)。

7.学习了《范进中举》一文后,语文老师提议开展主题为“为什么学习”的综合性学习活动。请你参与其中并完成下面的任务。

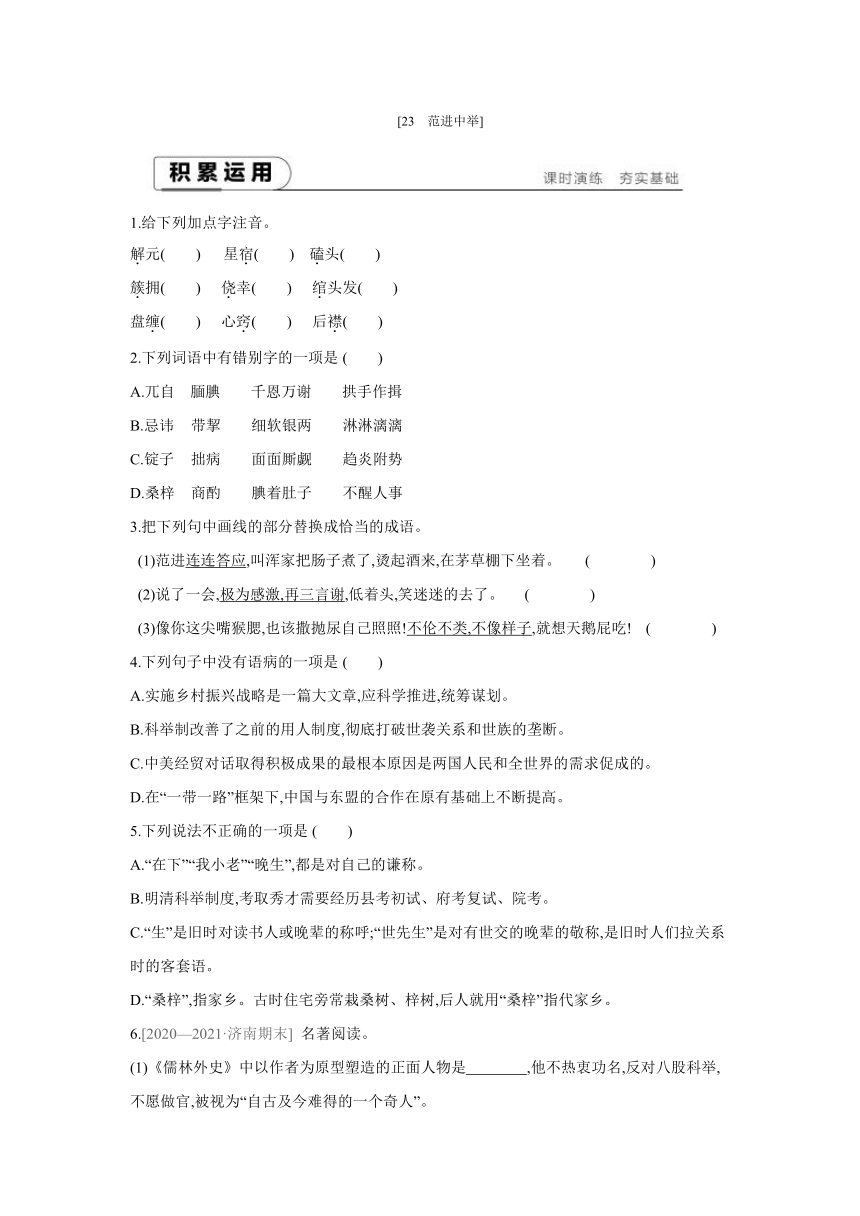

(1)下面是同学们对全校同学学习目的的调查表,请阅读后写出你的探究结果。

学习目的 所占比例

为了以后能有一个好工作 65%

为了实现自己的理想 8%

为了使国家更富强 5%

因为对所学的东西感兴趣 5%

为了父母而学习 14%

不知道为什么而学习 3%

(2)针对调查表所揭示的问题,你认为应怎样解决

阅读下文,完成题目。

面 子

陈振林

①年轻的判官走进府衙的时候,阳光正好,凤翔府衙门前的梧桐树上几只喜鹊正欢畅地聊天。

②进到公堂里,他却看到一张绷着的脸。那脸,长在一个瘦小老头的身上。

③“我姓陈。”绷着脸的老头开口说话了。年轻的判官知道这位就是自己的上司知府陈大人了。年轻人想要自我介绍一下,老头摆了摆手:“我知道你,你是新上任的知府判官。”年轻人昨晚还作了一首诗准备来呈给知府大人的,他没有从袖口里拿出来,只好自个儿站在了一边。

④下午卸下了差事,判官随同事们快步走出府衙。快嘴的衙役丁三拉过年轻判官:“贤良,你要习惯呢,陈大人就是这样的人,他让你没有面子。”

⑤“贤良,你的才华我们早知道了,你本是状元,欧阳大人最初看到你的卷子,因担心是自己的学生中状元,才朱笔将你批成了榜眼。他老人家想不到是你呢。”衙役赵四接过了话。

⑥年轻人知道,“贤良”这一说法是对读书人赞美性的称呼,自己当初应考时就是“贤良方正”科。他拱了拱手,只是轻轻地一笑,他没有想到,自己的一点好事,居然传到了这儿。

⑦又一天的公堂,知府陈大人拍了下惊堂木,叫:“前日里,哪几人称呼府人时用上了‘贤良’一词的 报上名来。”丁三和赵四,慌忙站了出来。陈大人又拍了下惊堂木,二人立即被按在长条凳子上,各自被责打了二十板子。

⑧年轻的判官额头一直在冒汗,他没有想到,几乎中了状元的人也不能被称作“贤良”,他只能眼看着两个喜欢说笑的衙役趴在长条凳子上叫喊。这怪老头子,太不给人面子了,年轻人实在是想不通。

⑨转眼到了中元节,按照惯例,府里的大小官员得一起聚会谈心。判官心想,虽说刚来,自己也算是府衙中的一员,自己也应该有个小主张才行。既然这陈大人不给自己一点面子,那这次我也就不响应他的号召,我不去参加中元聚会了,算是我的一个小小的抗议。

⑩第二天清早,年轻人在府衙门口看到了一张告示,告示上公布了昨天没有参与聚会活动人的姓名,一共有三人,自己的名字排在第一个,赫然入目。最后的结果是,每个人处以八斤铜的罚款。刚刚履职的年轻人,没有领到第一个月的薪俸,却倒被处罚了。

知府陈大人似乎没有觉察年轻判官的感受,上班了,他照样分配给年轻判官不少的事儿。其中重要的一桩事就是,写文章。说回来,写文章对年轻的读书人不算什么,更何况是官府的公文。每每任务一到,等不了多长时间,年轻的判官就写好了,认认真真地呈到陈大人面前,想着改变一下老头儿对自己的看法,让他多给自己一点面子。不想,每次呈上去的公文,陈老头不是在这儿添加一句话,就是在那儿删除一个词。这让优秀的读书人更是难堪,年轻的判官狠狠地捶着自己的书桌。

几个月之后,凤翔府修建了一座凌虚台,这次知府陈大人似乎给了年轻的判官一点面子,那就是让他写一篇《凌虚台记》。年轻人知道机会来了,他想着借写这篇文章,好好地发泄一下心中的不满。年轻人在文中写道,世事变换,漂浮不定,“盖世有足恃者,而不在乎台之存亡也”。众人一看,知道年轻人在文中有特别意思。可意外的是,知府老头儿一个字儿没有修改,让人将全文刻在了一块石碑上,立在凌虚台前。

做判官的日子似乎并不长,年轻人终于舒了一口气。他终于可以离开这个不给自己一点面子的瘦小的陈老头了。

之后的岁月,年轻的读书人四处漂泊为官,几次受谗遭贬,又几次出山,他都平平安安。在好些个有月亮的晚上,读书人猛然想起的,居然是那瘦小的陈老头。

他太给我面子了。读书人心里说。

读书人成了大学士。他从不给当朝人立传;偏偏,他为那瘦小的陈老头写了一篇长长的《陈公传》。

8.结合文章情节,完成填空。(3分)

不给判官自我介绍的机会→① →② →添改判官写的文章→③ →判官为他写《陈公传》

9.按要求回答下面的问题。(6分)

(1)第①段画线句子有什么表达作用

(2)这篇小说的主人公是谁 说说你的看法和理由。

10.文章以《面子》为标题有什么作用 (4分)

11.本文第段画线句和链接材料都采用了什么写法 各有什么表达作用 (6分)

[链接材料]

这里母子两个,千恩万谢。屠户横披了衣服,腆着肚子去了。

……

范举人先走,屠户和邻居跟在后面。屠户见女婿衣裳后襟滚皱了许多,一路低着头替他扯了几十回。

(《范进中举》)

12.结合全文,谈谈读完本文后你明白了什么道理。(4分)

答题技法 详见《听课手册》第45页

答案

1.jiè xiù kē cù jiǎo wǎn chan qiào jīn

2. D “不醒人事”应为“不省人事”。

3.(1)唯唯连声

(2)千恩万谢

(3)不三不四

4. B A项,语序不当,应先“谋划”,再“推进”,应改为“应统筹谋划,科学推进”;C项,句式杂糅,可删除“的最根本原因”或“促成的”;D项,搭配不当,“合作”与“提高”不能搭配,可将“提高”改为“加深”或“加强”。

5. C “世先生”是对有世交的平辈的敬称。

6.(1)杜少卿

(2)范进 胡屠户一巴掌将中举后喜极而疯的范进打醒

7.(1)为“以后能有一个好工作”而学习的同学所占比例最多,为65%;为“父母”、为“理想”、为“国家”而学习的同学占小部分比例;“不知道为什么而学习”的同学也占有3%的比例。

(2) 解答本题,注意围绕主题“为什么学习”,所提建议具有可行性,语句通顺合理即可。

[答案] 示例:社会、学校、家庭应共同努力,通过转变观念、统一认识,帮助学生树立社会责任感、集体荣誉感,进而明确学习的目的。

8. 本题考查对文章故事情节的梳理与概括。通读全文,根据给出的提示,找到对应的段落,然后用简练的语言概括即可。

[答案] ①责打称呼“贤良”的衙役 ②处罚没有参与聚会活动的人 ③将判官写的《凌虚台记》刻成碑文立在凌虚台前

9. (1)题考查对景物描写及作用的理解。第①段画线句子“阳光正好,凤翔府衙门前的梧桐树上几只喜鹊正欢畅地聊天”是对景物的描写,通过描写阳光正好、“几只喜鹊正欢畅地聊天”,渲染出热闹、欢快的特定氛围,烘托出判官当时的愉悦心境,与下文公堂里知府大人绷着脸的严肃情景形成鲜明对比,突出了知府大人严肃古板的性格。(2)题考查对小说主人公的判断及理由的陈述。主人公是文学作品的主要人物,即作者所着力刻画的一个或几个在作品中占据主导地位的中心人物。小说情节、结构围绕主人公展开;主人公是矛盾冲突的主体,是作者着力刻画的中心人物;主人公性格的形成和发展,直接体现作品的主题思想。据此结合文章内容分析作答即可。

[答案] (1)画线句为景物描写,渲染出温暖、热闹、活泼欢快的氛围,烘托出判官的愉悦心情,与下文知府大人绷着脸的严肃情景形成对比,突出知府大人不给人面子的古怪性格。

(2)(示例)知府大人。理由:①从故事情节和矛盾冲突来看,本文主要描述的是知府大人不给判官“面子”的几件事,知府大人是小说重点刻画的人物;②从人物描写来看,小说中对知府大人既有外貌描写,也有动作、语言等描写,他是小说中着墨最多的人物;③从小说主题来看,判官在《凌虚台记》中说,“盖世有足恃者,而不在乎台之存亡也”,而这竟得到知府大人的欣赏,表现了知府大人的贤良方正;④文中判官正是在知府大人的影响下成了一个“贤良方正”的官员,判官为他写传正是侧面烘托知府大人的贤良方正。

10. 本题考查小说标题的作用。本文标题为《面子》,这会引发读者的思考:谁的“面子” 怎样的“面子” 围绕“面子”写了几件事 设置悬念,吊足读者的胃口,吸引读者读下去。本文主要描述了知府大人不给判官“面子”的几件事,可见“面子”起到贯穿全文的线索作用。知府大人不给人面子是为了让人明白要做一个贤良方正的官员,既塑造了陈大人这一“贤良方正”的官员形象,又突出文章的主题。

[答案] ①设置悬念,激发读者的阅读兴趣;②“面子”是贯穿全文的线索;③作者围绕关于“面子”的一系列事件,塑造了陈大人这一“贤良方正”的官员形象;④通过“面子”引发读者的深层思考,揭示了做官要“贤良方正”这一主题。

11. 链接材料主要写范进中举前后胡屠户对他截然不同的态度,前后鲜明的对比,凸显了胡屠户嫌贫爱富、前倨后恭、趋炎附势的丑恶嘴脸。本文第段画线句中,判官“从不给当朝人立传”与“偏偏,他为那瘦小的陈老头写了一篇长长的《陈公传》”对比,突出强调了知府大人的贤良方正,揭示了做官要“贤良方正”这一主题。由此可知,二者在写法上都运用了对比的写法来突出人物形象,表现小说的主题。

[答案] 对比。本文通过判官“从不给当朝人立传”和“偏偏,他为那瘦小的陈老头写了一篇长长的《陈公传》”的对比,突出了陈老头在判官心目中的重要地位,揭示了做官要“贤良方正”这一主题。

链接材料通过胡屠户对范进中举前后态度的对比,表现了胡屠户嫌贫爱富、前倨后恭、趋炎附势的形象,从而有力地批判了封建科举制度对人们精神的毒害之深。

12. 本题考查对本文主题的理解,结合全文分析即可。

[答案] 略。(围绕文章主题展开,言之成理即可)

1.给下列加点字注音。

解元( ) 星宿( ) 磕头( )

簇拥( ) 侥幸( ) 绾头发( )

盘缠( ) 心窍( ) 后襟( )

2.下列词语中有错别字的一项是 ( )

A.兀自 腼腆 千恩万谢 拱手作揖

B.忌讳 带挈 细软银两 淋淋漓漓

C.锭子 拙病 面面厮觑 趋炎附势

D.桑梓 商酌 腆着肚子 不醒人事

3.把下列句中画线的部分替换成恰当的成语。

(1)范进连连答应,叫浑家把肠子煮了,烫起酒来,在茅草棚下坐着。 ( )

(2)说了一会,极为感激,再三言谢,低着头,笑迷迷的去了。 ( )

(3)像你这尖嘴猴腮,也该撒抛尿自己照照!不伦不类,不像样子,就想天鹅屁吃! ( )

4.下列句子中没有语病的一项是 ( )

A.实施乡村振兴战略是一篇大文章,应科学推进,统筹谋划。

B.科举制改善了之前的用人制度,彻底打破世袭关系和世族的垄断。

C.中美经贸对话取得积极成果的最根本原因是两国人民和全世界的需求促成的。

D.在“一带一路”框架下,中国与东盟的合作在原有基础上不断提高。

5.下列说法不正确的一项是 ( )

A.“在下”“我小老”“晚生”,都是对自己的谦称。

B.明清科举制度,考取秀才需要经历县考初试、府考复试、院考。

C.“生”是旧时对读书人或晚辈的称呼;“世先生”是对有世交的晚辈的敬称,是旧时人们拉关系时的客套语。

D.“桑梓”,指家乡。古时住宅旁常栽桑树、梓树,后人就用“桑梓”指代家乡。

6.[2020—2021·济南期末] 名著阅读。

(1)《儒林外史》中以作者为原型塑造的正面人物是 ,他不热衷功名,反对八股科举,不愿做官,被视为“自古及今难得的一个奇人”。

(2)《儒林外史》第三回回目是“周学道校士拔真才 胡屠户行凶闹捷报”。“真才”指的是 (人名),“胡屠户行凶”指的是 (事件)。

7.学习了《范进中举》一文后,语文老师提议开展主题为“为什么学习”的综合性学习活动。请你参与其中并完成下面的任务。

(1)下面是同学们对全校同学学习目的的调查表,请阅读后写出你的探究结果。

学习目的 所占比例

为了以后能有一个好工作 65%

为了实现自己的理想 8%

为了使国家更富强 5%

因为对所学的东西感兴趣 5%

为了父母而学习 14%

不知道为什么而学习 3%

(2)针对调查表所揭示的问题,你认为应怎样解决

阅读下文,完成题目。

面 子

陈振林

①年轻的判官走进府衙的时候,阳光正好,凤翔府衙门前的梧桐树上几只喜鹊正欢畅地聊天。

②进到公堂里,他却看到一张绷着的脸。那脸,长在一个瘦小老头的身上。

③“我姓陈。”绷着脸的老头开口说话了。年轻的判官知道这位就是自己的上司知府陈大人了。年轻人想要自我介绍一下,老头摆了摆手:“我知道你,你是新上任的知府判官。”年轻人昨晚还作了一首诗准备来呈给知府大人的,他没有从袖口里拿出来,只好自个儿站在了一边。

④下午卸下了差事,判官随同事们快步走出府衙。快嘴的衙役丁三拉过年轻判官:“贤良,你要习惯呢,陈大人就是这样的人,他让你没有面子。”

⑤“贤良,你的才华我们早知道了,你本是状元,欧阳大人最初看到你的卷子,因担心是自己的学生中状元,才朱笔将你批成了榜眼。他老人家想不到是你呢。”衙役赵四接过了话。

⑥年轻人知道,“贤良”这一说法是对读书人赞美性的称呼,自己当初应考时就是“贤良方正”科。他拱了拱手,只是轻轻地一笑,他没有想到,自己的一点好事,居然传到了这儿。

⑦又一天的公堂,知府陈大人拍了下惊堂木,叫:“前日里,哪几人称呼府人时用上了‘贤良’一词的 报上名来。”丁三和赵四,慌忙站了出来。陈大人又拍了下惊堂木,二人立即被按在长条凳子上,各自被责打了二十板子。

⑧年轻的判官额头一直在冒汗,他没有想到,几乎中了状元的人也不能被称作“贤良”,他只能眼看着两个喜欢说笑的衙役趴在长条凳子上叫喊。这怪老头子,太不给人面子了,年轻人实在是想不通。

⑨转眼到了中元节,按照惯例,府里的大小官员得一起聚会谈心。判官心想,虽说刚来,自己也算是府衙中的一员,自己也应该有个小主张才行。既然这陈大人不给自己一点面子,那这次我也就不响应他的号召,我不去参加中元聚会了,算是我的一个小小的抗议。

⑩第二天清早,年轻人在府衙门口看到了一张告示,告示上公布了昨天没有参与聚会活动人的姓名,一共有三人,自己的名字排在第一个,赫然入目。最后的结果是,每个人处以八斤铜的罚款。刚刚履职的年轻人,没有领到第一个月的薪俸,却倒被处罚了。

知府陈大人似乎没有觉察年轻判官的感受,上班了,他照样分配给年轻判官不少的事儿。其中重要的一桩事就是,写文章。说回来,写文章对年轻的读书人不算什么,更何况是官府的公文。每每任务一到,等不了多长时间,年轻的判官就写好了,认认真真地呈到陈大人面前,想着改变一下老头儿对自己的看法,让他多给自己一点面子。不想,每次呈上去的公文,陈老头不是在这儿添加一句话,就是在那儿删除一个词。这让优秀的读书人更是难堪,年轻的判官狠狠地捶着自己的书桌。

几个月之后,凤翔府修建了一座凌虚台,这次知府陈大人似乎给了年轻的判官一点面子,那就是让他写一篇《凌虚台记》。年轻人知道机会来了,他想着借写这篇文章,好好地发泄一下心中的不满。年轻人在文中写道,世事变换,漂浮不定,“盖世有足恃者,而不在乎台之存亡也”。众人一看,知道年轻人在文中有特别意思。可意外的是,知府老头儿一个字儿没有修改,让人将全文刻在了一块石碑上,立在凌虚台前。

做判官的日子似乎并不长,年轻人终于舒了一口气。他终于可以离开这个不给自己一点面子的瘦小的陈老头了。

之后的岁月,年轻的读书人四处漂泊为官,几次受谗遭贬,又几次出山,他都平平安安。在好些个有月亮的晚上,读书人猛然想起的,居然是那瘦小的陈老头。

他太给我面子了。读书人心里说。

读书人成了大学士。他从不给当朝人立传;偏偏,他为那瘦小的陈老头写了一篇长长的《陈公传》。

8.结合文章情节,完成填空。(3分)

不给判官自我介绍的机会→① →② →添改判官写的文章→③ →判官为他写《陈公传》

9.按要求回答下面的问题。(6分)

(1)第①段画线句子有什么表达作用

(2)这篇小说的主人公是谁 说说你的看法和理由。

10.文章以《面子》为标题有什么作用 (4分)

11.本文第段画线句和链接材料都采用了什么写法 各有什么表达作用 (6分)

[链接材料]

这里母子两个,千恩万谢。屠户横披了衣服,腆着肚子去了。

……

范举人先走,屠户和邻居跟在后面。屠户见女婿衣裳后襟滚皱了许多,一路低着头替他扯了几十回。

(《范进中举》)

12.结合全文,谈谈读完本文后你明白了什么道理。(4分)

答题技法 详见《听课手册》第45页

答案

1.jiè xiù kē cù jiǎo wǎn chan qiào jīn

2. D “不醒人事”应为“不省人事”。

3.(1)唯唯连声

(2)千恩万谢

(3)不三不四

4. B A项,语序不当,应先“谋划”,再“推进”,应改为“应统筹谋划,科学推进”;C项,句式杂糅,可删除“的最根本原因”或“促成的”;D项,搭配不当,“合作”与“提高”不能搭配,可将“提高”改为“加深”或“加强”。

5. C “世先生”是对有世交的平辈的敬称。

6.(1)杜少卿

(2)范进 胡屠户一巴掌将中举后喜极而疯的范进打醒

7.(1)为“以后能有一个好工作”而学习的同学所占比例最多,为65%;为“父母”、为“理想”、为“国家”而学习的同学占小部分比例;“不知道为什么而学习”的同学也占有3%的比例。

(2) 解答本题,注意围绕主题“为什么学习”,所提建议具有可行性,语句通顺合理即可。

[答案] 示例:社会、学校、家庭应共同努力,通过转变观念、统一认识,帮助学生树立社会责任感、集体荣誉感,进而明确学习的目的。

8. 本题考查对文章故事情节的梳理与概括。通读全文,根据给出的提示,找到对应的段落,然后用简练的语言概括即可。

[答案] ①责打称呼“贤良”的衙役 ②处罚没有参与聚会活动的人 ③将判官写的《凌虚台记》刻成碑文立在凌虚台前

9. (1)题考查对景物描写及作用的理解。第①段画线句子“阳光正好,凤翔府衙门前的梧桐树上几只喜鹊正欢畅地聊天”是对景物的描写,通过描写阳光正好、“几只喜鹊正欢畅地聊天”,渲染出热闹、欢快的特定氛围,烘托出判官当时的愉悦心境,与下文公堂里知府大人绷着脸的严肃情景形成鲜明对比,突出了知府大人严肃古板的性格。(2)题考查对小说主人公的判断及理由的陈述。主人公是文学作品的主要人物,即作者所着力刻画的一个或几个在作品中占据主导地位的中心人物。小说情节、结构围绕主人公展开;主人公是矛盾冲突的主体,是作者着力刻画的中心人物;主人公性格的形成和发展,直接体现作品的主题思想。据此结合文章内容分析作答即可。

[答案] (1)画线句为景物描写,渲染出温暖、热闹、活泼欢快的氛围,烘托出判官的愉悦心情,与下文知府大人绷着脸的严肃情景形成对比,突出知府大人不给人面子的古怪性格。

(2)(示例)知府大人。理由:①从故事情节和矛盾冲突来看,本文主要描述的是知府大人不给判官“面子”的几件事,知府大人是小说重点刻画的人物;②从人物描写来看,小说中对知府大人既有外貌描写,也有动作、语言等描写,他是小说中着墨最多的人物;③从小说主题来看,判官在《凌虚台记》中说,“盖世有足恃者,而不在乎台之存亡也”,而这竟得到知府大人的欣赏,表现了知府大人的贤良方正;④文中判官正是在知府大人的影响下成了一个“贤良方正”的官员,判官为他写传正是侧面烘托知府大人的贤良方正。

10. 本题考查小说标题的作用。本文标题为《面子》,这会引发读者的思考:谁的“面子” 怎样的“面子” 围绕“面子”写了几件事 设置悬念,吊足读者的胃口,吸引读者读下去。本文主要描述了知府大人不给判官“面子”的几件事,可见“面子”起到贯穿全文的线索作用。知府大人不给人面子是为了让人明白要做一个贤良方正的官员,既塑造了陈大人这一“贤良方正”的官员形象,又突出文章的主题。

[答案] ①设置悬念,激发读者的阅读兴趣;②“面子”是贯穿全文的线索;③作者围绕关于“面子”的一系列事件,塑造了陈大人这一“贤良方正”的官员形象;④通过“面子”引发读者的深层思考,揭示了做官要“贤良方正”这一主题。

11. 链接材料主要写范进中举前后胡屠户对他截然不同的态度,前后鲜明的对比,凸显了胡屠户嫌贫爱富、前倨后恭、趋炎附势的丑恶嘴脸。本文第段画线句中,判官“从不给当朝人立传”与“偏偏,他为那瘦小的陈老头写了一篇长长的《陈公传》”对比,突出强调了知府大人的贤良方正,揭示了做官要“贤良方正”这一主题。由此可知,二者在写法上都运用了对比的写法来突出人物形象,表现小说的主题。

[答案] 对比。本文通过判官“从不给当朝人立传”和“偏偏,他为那瘦小的陈老头写了一篇长长的《陈公传》”的对比,突出了陈老头在判官心目中的重要地位,揭示了做官要“贤良方正”这一主题。

链接材料通过胡屠户对范进中举前后态度的对比,表现了胡屠户嫌贫爱富、前倨后恭、趋炎附势的形象,从而有力地批判了封建科举制度对人们精神的毒害之深。

12. 本题考查对本文主题的理解,结合全文分析即可。

[答案] 略。(围绕文章主题展开,言之成理即可)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)