高中生物课时规范练22 生物的进化(学生版含答案详解)

文档属性

| 名称 | 高中生物课时规范练22 生物的进化(学生版含答案详解) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 109.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 22:03:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中生物课时规范练22

生物的进化

一、选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。

1.(2022山东章丘四中月考)下列有关生物进化的叙述,不正确的是( )

A.突变的有利或有害取决于环境条件

B.无论是自交还是随机交配,对种群的基因频率没有影响

C.隔离是物种形成的必要条件,但不是生物进化的必要条件

D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次

2.(2022湖南湘潭一模)基于生物的进化等相关知识,判断下列叙述正确的有( )

①自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异 ②人工选择使鲫鱼发生变异,产生现今多种形态的观赏金鱼 ③达尔文认为种群是生物进化的基本单位

④现代进化理论认为生物进化的标志是种群基因型频率的改变 ⑤生殖隔离的形成是新物种形成的标志 ⑥适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性 ⑦马和驴杂交产生的骡属于三倍体新物种

A.3项 B.4项

C.5项 D.6项

3.1973年,有位进化生物学家针对物种进化提出了红皇后假说:一个物种的任何进化可能构成对其他相关物种的竞争压力,物种之间的关系构成了驱动进化的动力。所以,物种之间的进化保持着一种动态的平衡。下列关于对红皇后假说的理解,正确的是( )

A.即使无机环境没有改变,生物也会进化

B.共同进化就是指生物之间的相互影响

C.各物种之间的共同进化与环境无关

D.一个生物的进化会促使其他各种生物发生进化

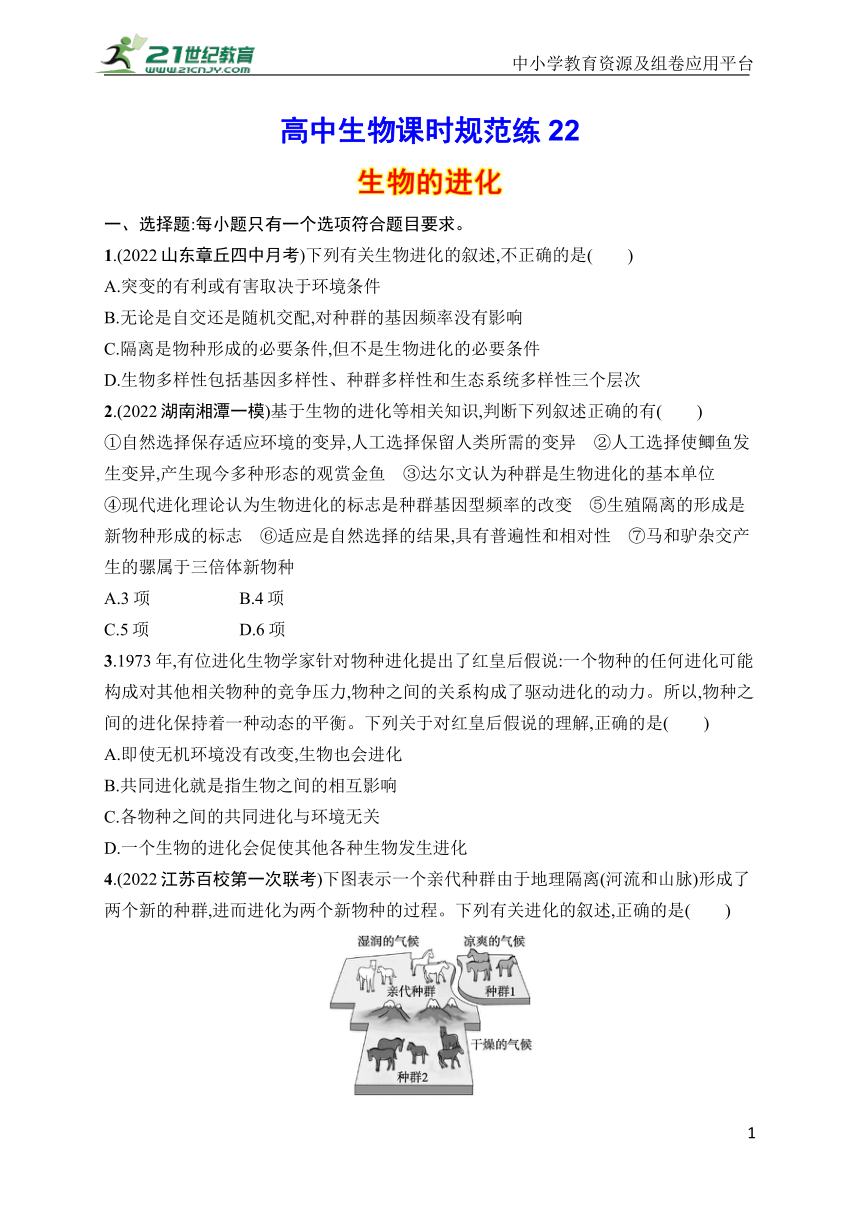

4.(2022江苏百校第一次联考)下图表示一个亲代种群由于地理隔离(河流和山脉)形成了两个新的种群,进而进化为两个新物种的过程。下列有关进化的叙述,正确的是( )

A.一个物种只有一个种群,即种群是生物进化的单位

B.种群1和2由于生活的环境不同,出现了不同的突变和基因重组

C.自然选择使种群1和2基因频率发生定向改变

D.种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库中基因都不同

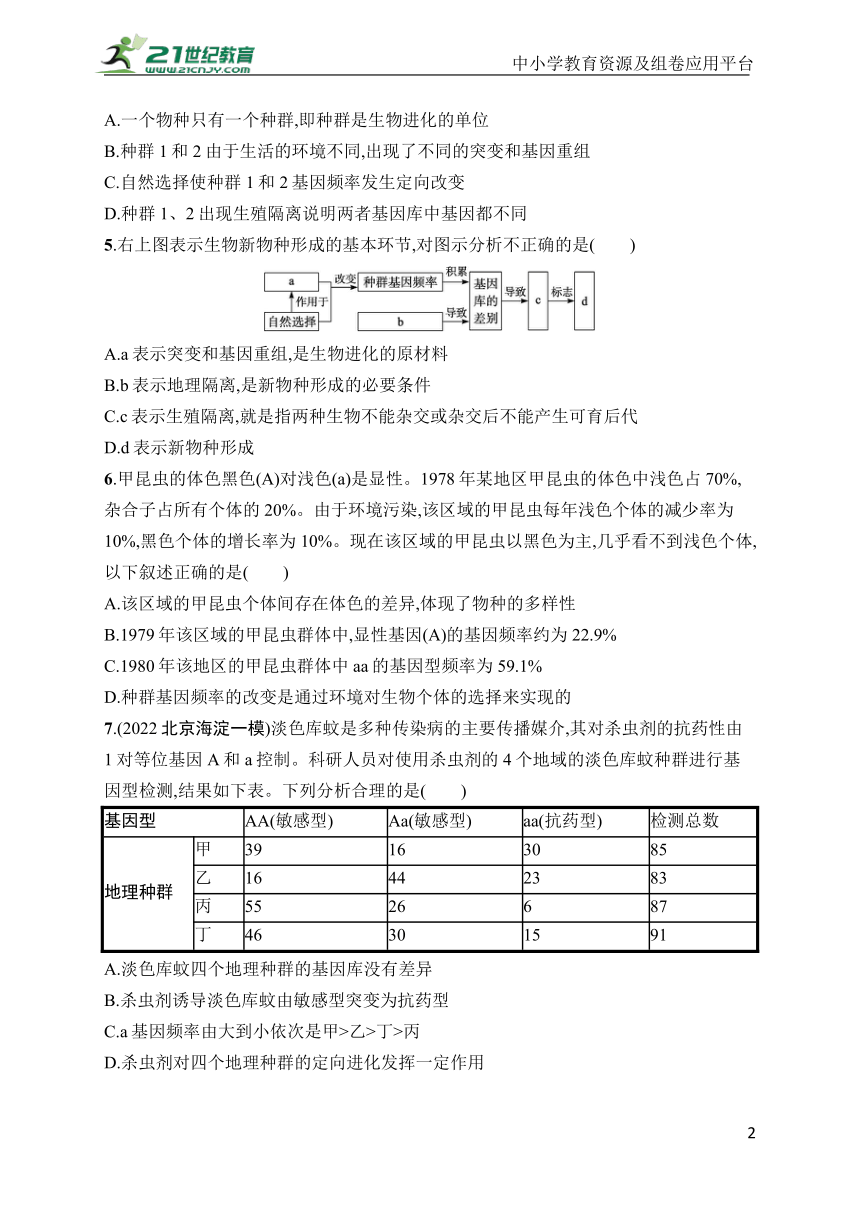

5.右上图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析不正确的是( )

A.a表示突变和基因重组,是生物进化的原材料

B.b表示地理隔离,是新物种形成的必要条件

C.c表示生殖隔离,就是指两种生物不能杂交或杂交后不能产生可育后代

D.d表示新物种形成

6.甲昆虫的体色黑色(A)对浅色(a)是显性。1978年某地区甲昆虫的体色中浅色占70%,杂合子占所有个体的20%。由于环境污染,该区域的甲昆虫每年浅色个体的减少率为10%,黑色个体的增长率为10%。现在该区域的甲昆虫以黑色为主,几乎看不到浅色个体,以下叙述正确的是( )

A.该区域的甲昆虫个体间存在体色的差异,体现了物种的多样性

B.1979年该区域的甲昆虫群体中,显性基因(A)的基因频率约为22.9%

C.1980年该地区的甲昆虫群体中aa的基因型频率为59.1%

D.种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择来实现的

7.(2022北京海淀一模)淡色库蚊是多种传染病的主要传播媒介,其对杀虫剂的抗药性由1对等位基因A和a控制。科研人员对使用杀虫剂的4个地域的淡色库蚊种群进行基因型检测,结果如下表。下列分析合理的是( )

基因型 AA(敏感型) Aa(敏感型) aa(抗药型) 检测总数

地理种群 甲 39 16 30 85

乙 16 44 23 83

丙 55 26 6 87

丁 46 30 15 91

A.淡色库蚊四个地理种群的基因库没有差异

B.杀虫剂诱导淡色库蚊由敏感型突变为抗药型

C.a基因频率由大到小依次是甲>乙>丁>丙

D.杀虫剂对四个地理种群的定向进化发挥一定作用

8.(2022山东新高考质量测评联盟联考)非洲草原上的鬣狗是一种群居性动物,它们会成群结队地猎捕食物,但有时会出现个别鬣狗在觅食时表现为求偶或其他与觅食无关的行为,此种行为一经出现,经常被群体攻击,这种现象属于进化稳定对策。下列有关说法错误的是( )

A.进化稳定对策有利于种群基因频率的定向改变

B.进化稳定对策不利于种群基因多样性的发展

C.进化稳定对策的发生有利于生物间的共同进化

D.当出现环境的剧烈改变时,进化稳定对策将会被削弱

9.(2022天津红桥模拟)某种植物正常群体中可产生少量突变型植株,突变型植株可产生有毒的生物碱,导致食用此种植株的某种昆虫死亡;该种昆虫正常群体中也可产生少量突变型个体,突变型个体食用突变型植株不会死亡。下列叙述正确的是( )

A.突变型植株对该种昆虫的变异起到了定向诱导的作用

B.突变型昆虫和突变型植株的出现增加了物种多样性

C.突变型昆虫的存在导致该种突变型植株突变基因的频率增大

D.该种昆虫和植物之间的相互选择能够实现二者的协同进化

10.(2022河南名校联盟9月联考)科学家通过对大量恐龙化石进行分析后发现,非鸟恐龙多样性从7 600万年前就已经开始下降。他们认为,这种下降与较古老物种灭绝速率上升有关,这说明恐龙难以适应变化的环境。而小行星撞击地球以及全球气候变冷则是加剧了恐龙灭绝的过程。下列有关叙述正确的是( )

A.非鸟恐龙多样性下降的过程中恐龙没有发生进化

B.非鸟恐龙的灭绝说明自然选择直接作用的是基因

C.非鸟恐龙多样性的下降加速了非鸟恐龙的灭绝

D.非鸟恐龙的进化速度太过缓慢导致其最终灭绝

11.(2022山东学业质量联合检测)平衡选择是自然选择的一种形式,在这种选择作用下,杂合子具有较高的适应性。例如,在非洲疟疾区,携带镰状细胞贫血突变基因的杂合子,并不表现为镰状细胞贫血,但对疟疾的感染率远低于正常人。下列相关叙述错误的是( )

A.在平衡选择作用下,杂合子的基因型频率会上升

B.平衡选择可以直接作用于种群内个体的基因型

C.平衡选择使等位基因都能保留,有利于维持基因的多样性

D.基因突变的有利与有害是相对的,与生物体所处环境有关

12.(2022山东青岛三模)科研人员从一种溶杆菌属的细菌中提取到一种新型抗生素(LysocinE),它能杀灭常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。下列相关叙述正确的是( )

A.新型抗生素在溶杆菌属细菌中被发现并临床应用,体现了生物多样性的潜在价值

B.“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成意味着该种群一定发生了进化

C.现代生物进化理论认为,自然选择是使超级细菌产生耐药性变异的根本原因

D.在新型抗生素作用下,超级细菌会突变出抗新型抗生素的能力,体现了共同进化

二、选择题:每小题有一个或多个选项符合题目要求。

13.(2022山东师大附中模拟)乳草产生的毒素“强心甾”能够结合并破坏动物细胞钠钾泵(又称钠钾ATP酶)的功能,然而帝王蝶幼虫不仅以乳草为食,还能将强心甾储存在体内以防御捕食者。研究人员发现帝王蝶钠钾泵的119和122位氨基酸与其他昆虫不同。利用基因编辑技术修改果蝇钠钾泵基因,发现122位氨基酸改变使果蝇获得抗强心甾能力的同时导致果蝇“瘫痪”,119位氨基酸改变无表型效应,但能消除因122位氨基酸改变导致的“瘫痪”作用。根据以上信息,下列叙述正确的是( )

A.根据题目信息可以判断强心甾与钠钾泵结合后诱发钠钾泵基因突变

B.帝王蝶钠钾泵突变基因的基因频率不断升高是乳草选择作用的结果

C.通过基因编辑技术研究果蝇钠钾泵基因功能时要设置3个实验组

D.强心甾与钠钾泵结合的普通动物细胞,一般会因渗透压失衡而死亡

三、非选择题

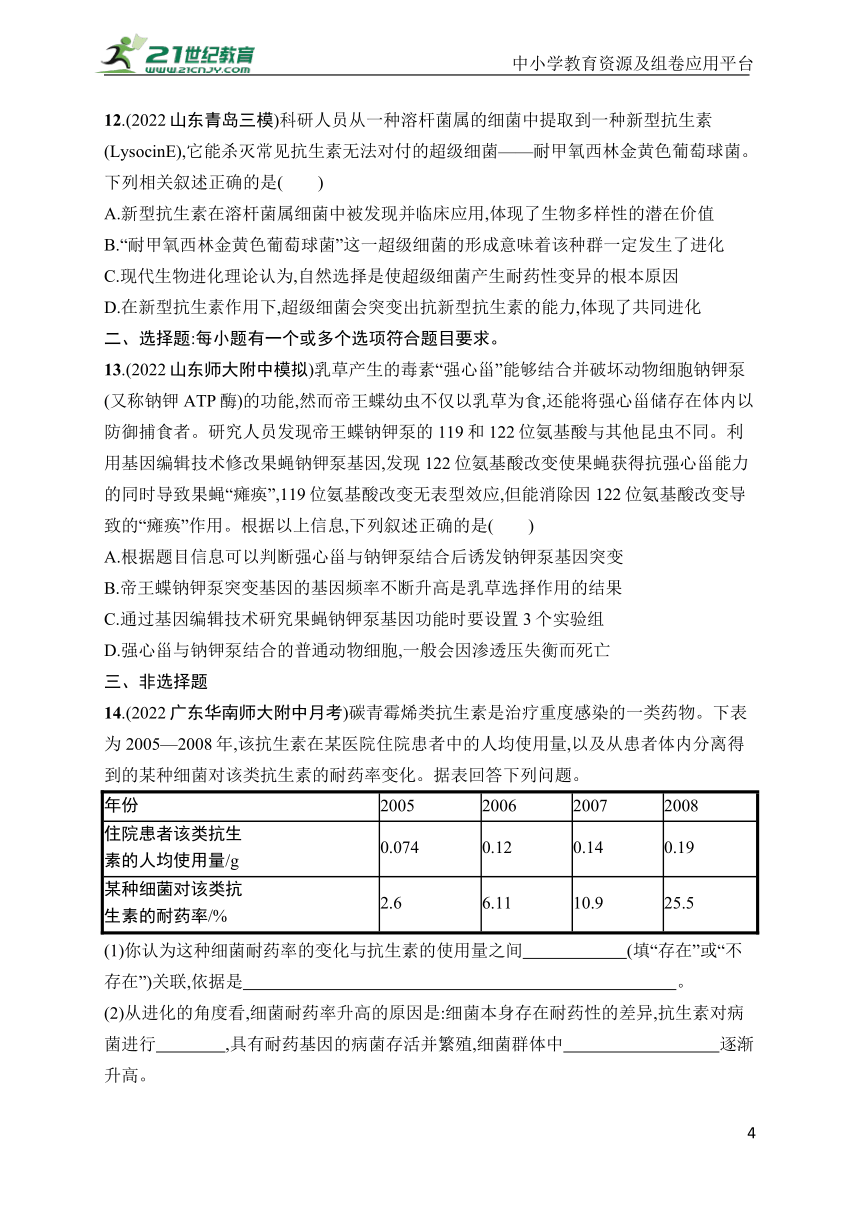

14.(2022广东华南师大附中月考)碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005—2008年,该抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生 素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗 生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

(1)你认为这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间 (填“存在”或“不存在”)关联,依据是 。

(2)从进化的角度看,细菌耐药率升高的原因是:细菌本身存在耐药性的差异,抗生素对病菌进行 ,具有耐药基因的病菌存活并繁殖,细菌群体中 逐渐升高。

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用检测网和细菌耐药检测网,并要求医疗机构开展细菌耐药检测工作,建立细菌耐药预警机制。当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析为什么要作出这一规定。 。

(4)为研究抗生素对细菌的选择作用,研究者取大肠杆菌菌液均匀涂布在固体培养基上,并将平板划分为3个大小一致的区域,各放入一个经抗生素处理的相同圆纸片,在适宜条件下培养2 d,观察结果(如下图),统计抑菌圈的直径。

①为达到研究目的,该方案需作两个重要改进:

a.为使实验更严密,平板需增加一个区域,在该区域放入一个 ;

b.挑取该平板上 (填“靠近抑菌圈”“远离抑菌圈”或“任意位置”)的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代。

②预期实验结果:随着培养代数的增加, 。

答案:

课时规范练

1.D 解析 突变的有利或有害取决于自然选择,适应环境的突变是有利的,A项正确;影响基因频率变化的因素有自然选择、基因突变、染色体变异、迁入迁出等,随机交配和自交后,种群的基因频率不会发生改变,B项正确;隔离是物种形成的必要条件,新物种产生的标志是形成生殖隔离,生物进化的必要条件是种群基因频率的改变,C项正确;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,D项错误。

2.A 解析 自然选择是对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰,人工选择是人们根据自己的需要,对合乎要求的变异个体进行选择,最后选育出新品种,①正确;变异是自发的,而人工选择并不使鲫鱼发生变异,②错误;现代进化理论认为种群是生物进化的基本单位,达尔文认为个体是生物进化的基本单位,③错误;现代进化理论认为生物进化的标志是种群基因频率的改变,不是基因型频率的改变,④错误;生殖隔离的形成是新物种形成的标志,⑤正确;适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性,⑥正确;马和驴杂交产生的骡属于二倍体,骡不育,不是新物种,⑦错误。

3.A 解析 根据题目,红皇后假说认为一个物种的进化是另外一个物种导致的,可能不是来自无机环境,因此即使无机环境没有改变,生物也会进化,A项正确;共同进化是指不同生物之间及生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,物种之间的共同进化与环境有关,B、C两项错误;若该种群的进化未改变与其他种群的关系,也没有构成对其他相关物种的竞争压力,可能不会促使其他种群发生进化,D项错误。

4.C 解析 种群是生物进化单位,一个物种可以有多个种群,A项错误;种群1和2出现的突变和基因重组都是随机的、不定向的,可能相同也可能不同,与其生活的环境没有直接关系,B项错误;自然选择的选择作用使种群1和2的基因频率发生定向改变,C项正确;种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库差异较大,但都由同一亲代种群进化而来,可能存在某些相同的基因,D项错误。

5.B 解析 a表示突变和基因重组,突变包括基因突变和染色体变异,突变和基因重组都是可遗传的变异,可以为生物进化提供原材料,A项正确;b表示地理隔离,生殖隔离是新物种形成的必要条件,B项错误;当种群的基因库形成明显的差异,种群之间就会出现c(生殖隔离),生殖隔离就是指两种生物不能杂交或杂交后不能产生可育后代,C项正确;因为出现了c(生殖隔离),所以形成了新物种,D项正确。

6.B 解析 生物性状是由基因控制的,该区域昆虫个体间存在体色的差异,说明控制性状的基因不同,体现了基因多样性,A项错误;由题意可知,1979年AA=10%×(1+10%)=11%,Aa=20%×(1+10%)=22%,aa=70%×(1-10%)=63%,因此1979年AA=11/96,Aa=22/96,A的基因频率是(11/96+22/96÷2)×100%≈22.9%,B项正确;由题意可知,1980年,AA=10%×(1+10%)2=12.1%,Aa=10%×(1+10%)2=24.2%,aa=70%×(1-10%)2=56.7%,因此1980年该种群中aa的比例是56.7%÷(24.2%+12.1%+56.7%)≈61.0%,C项错误;种群基因频率的改变是突变和基因重组导致的,而种群基因频率的定向改变是通过环境对生物个体的选择来实现的,D项错误。

7.D 解析 基因库是一个群体中所有个体的全部基因的总和,题中4个地理种群存在地理隔离,其基因频率存在差异,即基因库存在差异,A项错误;杀虫剂的使用是选择抗药型个体,而不是诱导敏感型突变为抗药型,B项错误;甲地a=(16×1/2+30)÷85×100%≈44.7%;乙地a=(44×1/2+23)÷83×100%≈54.2%;丙地a=(26×1/2+6)÷87×100%≈21.8%;丁地a=(30×1/2+15)÷91×100%≈33.0%,a基因频率由大到小依次为乙>甲>丁>丙,C项错误;由表格可知,杀虫剂对4个地理种群向抗药型方向定向进化发挥一定作用,D项正确。

8.C 解析 题中动物表现出与觅食无关的行为时被群体攻击,不合群动物被攻击也是一种自然选择,进化稳定对策有利于种群基因频率的定向改变,A项正确;对不合群的动物攻击,会导致这一类动物的减少,不利于种群基因多样性的发展,B项正确;不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展叫共同进化,而进化稳定对策发生在同一物种之间,不能体现对共同进化的影响,C项错误;当出现环境的剧烈改变时,物种由于要适应环境,进化稳定对策将会被削弱,D项正确。

9.D 解析 突变型植株会导致该种昆虫群体中不耐受生物碱的个体死亡,使昆虫种群的基因频率发生改变,突变型植株对该种昆虫的变异起到了定向选择的作用,而不是起到定向诱导作用,A项错误;突变型昆虫和突变型植株均未与原来的物种产生生殖隔离,它们的出现不能增加物种多样性,B项错误;突变型昆虫食用该种植物的正常类型和突变类型均不会死亡,则突变型昆虫的数量可能会增加,突变型昆虫的存在不会使突变型植株突变基因的频率增大,C项错误;该种昆虫和植物之间通过相互选择能够实现二者的协同进化,D项正确。

10.C 解析 非鸟恐龙多样性下降的过程中有关基因频率发生了变化,因此恐龙发生了进化,A项错误;自然选择直接作用的是表型,B项错误;依题意可知,非鸟恐龙多样性的下降使其可被选择的类型减少,从而加速其灭绝,C项正确;非鸟恐龙多样性下降过程中,进化速度并不慢,主要缺乏新的、适应环境的变异,最终导致灭绝,D项错误。

11.B 解析 杂合子体细胞中有正常和异常的血红蛋白,对疟疾有较强的抵抗力,且不表现为镰状细胞贫血,故在平衡选择作用下,杂合子的基因型频率会上升,A项正确;自然选择过程直接作用于个体的表型,故平衡选择可以直接作用于种群内个体的表型,B项错误;平衡选择作用下,杂合子优势可将不同的等位基因以一定频率同时在群体中保留下来,有利于维持基因的多样性,C项正确;基因突变的有利与有害是相对的,对生物体生存是否有利,与生物体所处的环境有关,D项正确。

12.B 解析 新型抗生素在溶杆菌属细菌中被发现并临床应用,体现了生物多样性的直接价值,A项错误;“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成是原有种群的基因频率发生了定向的改变,超级细菌一定发生了进化,B项正确;现代生物进化理论认为,自然选择对使超级细菌产生耐药性和不耐药性的变异进行了选择,并没有使超级细菌产生耐药性变异,C项错误;新型抗生素只是选择超级细菌中突变形成的抗新型抗生素类型,使其被保留下来,不是新型抗生素导致超级细菌出现该突变,D项错误。

13.BCD 解析 强心甾与钠钾泵结合后破坏动物细胞钠钾泵的功能,但不会诱发钠钾泵基因突变,A项错误;乳草产生的毒素“强心甾”能够结合并破坏动物细胞钠钾泵,而帝王蝶中存在毒素的抗性个体,所以基因频率不断升高,是乳草选择作用的结果,B项正确;通过基因编辑技术研究果蝇钠钾泵基因功能时设置了改变122位氨基酸、改变119位氨基酸、同时改变122位和119位氨基酸3个实验组,C项正确;强心甾能够结合并破坏动物细胞钠钾泵,导致细胞不能将钠离子运出细胞,钾离子运入细胞,会导致细胞渗透压失衡而死亡,D项正确。

14.答案 (1)存在 随着住院患者该类抗生素人均使用量的增加,某种细菌对该抗生素的耐药率升高 (2)自然选择 耐药基因频率 (3)提醒医生控制该抗菌药物的用量/换用其他抗菌药物,避免主要目标菌耐药性的进一步增强 (4)①不用抗生素处理的圆纸片 靠近抑菌圈 ②抑菌圈逐渐减小

解析 (1)根据表中数据可知,2005—2008年,住院患者该类抗生素人均使用量逐年增加,某种细菌对该抗生素的耐药率也逐年增加,二者呈正相关。(2)从进化的角度来看,病菌中本来就存在着耐药性的差异,抗生素的作用是对病菌进行自然选择,具有耐药性的病菌存活下来,并繁殖后代,经过长时间的变异、选择,使病菌的耐药性逐渐升高。(3)当某抗菌药物的主要目标菌耐药率超过30%时,医疗机构及时将这一预警信息进行通报,可以提醒医生控制该抗菌药物的用量,或者换用其他抗菌药物,避免主要目标菌耐药性的进一步增强。(4)根据抑菌圈大小可判定抗生素抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越弱。随着培养代数的增加,抑菌圈直径数据会逐渐变小。①为达到研究目的,该方案需作两个重要改进:a.为使实验更严密,平板需增加一个区域,在该区域放入一个不用抗生素处理的圆纸片;b.挑取该平板上靠近抑菌圈的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代。②预期实验结果:随着培养代数的增加,抑菌圈逐渐减小。

8

高中生物课时规范练22

生物的进化

一、选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。

1.(2022山东章丘四中月考)下列有关生物进化的叙述,不正确的是( )

A.突变的有利或有害取决于环境条件

B.无论是自交还是随机交配,对种群的基因频率没有影响

C.隔离是物种形成的必要条件,但不是生物进化的必要条件

D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次

2.(2022湖南湘潭一模)基于生物的进化等相关知识,判断下列叙述正确的有( )

①自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异 ②人工选择使鲫鱼发生变异,产生现今多种形态的观赏金鱼 ③达尔文认为种群是生物进化的基本单位

④现代进化理论认为生物进化的标志是种群基因型频率的改变 ⑤生殖隔离的形成是新物种形成的标志 ⑥适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性 ⑦马和驴杂交产生的骡属于三倍体新物种

A.3项 B.4项

C.5项 D.6项

3.1973年,有位进化生物学家针对物种进化提出了红皇后假说:一个物种的任何进化可能构成对其他相关物种的竞争压力,物种之间的关系构成了驱动进化的动力。所以,物种之间的进化保持着一种动态的平衡。下列关于对红皇后假说的理解,正确的是( )

A.即使无机环境没有改变,生物也会进化

B.共同进化就是指生物之间的相互影响

C.各物种之间的共同进化与环境无关

D.一个生物的进化会促使其他各种生物发生进化

4.(2022江苏百校第一次联考)下图表示一个亲代种群由于地理隔离(河流和山脉)形成了两个新的种群,进而进化为两个新物种的过程。下列有关进化的叙述,正确的是( )

A.一个物种只有一个种群,即种群是生物进化的单位

B.种群1和2由于生活的环境不同,出现了不同的突变和基因重组

C.自然选择使种群1和2基因频率发生定向改变

D.种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库中基因都不同

5.右上图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析不正确的是( )

A.a表示突变和基因重组,是生物进化的原材料

B.b表示地理隔离,是新物种形成的必要条件

C.c表示生殖隔离,就是指两种生物不能杂交或杂交后不能产生可育后代

D.d表示新物种形成

6.甲昆虫的体色黑色(A)对浅色(a)是显性。1978年某地区甲昆虫的体色中浅色占70%,杂合子占所有个体的20%。由于环境污染,该区域的甲昆虫每年浅色个体的减少率为10%,黑色个体的增长率为10%。现在该区域的甲昆虫以黑色为主,几乎看不到浅色个体,以下叙述正确的是( )

A.该区域的甲昆虫个体间存在体色的差异,体现了物种的多样性

B.1979年该区域的甲昆虫群体中,显性基因(A)的基因频率约为22.9%

C.1980年该地区的甲昆虫群体中aa的基因型频率为59.1%

D.种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择来实现的

7.(2022北京海淀一模)淡色库蚊是多种传染病的主要传播媒介,其对杀虫剂的抗药性由1对等位基因A和a控制。科研人员对使用杀虫剂的4个地域的淡色库蚊种群进行基因型检测,结果如下表。下列分析合理的是( )

基因型 AA(敏感型) Aa(敏感型) aa(抗药型) 检测总数

地理种群 甲 39 16 30 85

乙 16 44 23 83

丙 55 26 6 87

丁 46 30 15 91

A.淡色库蚊四个地理种群的基因库没有差异

B.杀虫剂诱导淡色库蚊由敏感型突变为抗药型

C.a基因频率由大到小依次是甲>乙>丁>丙

D.杀虫剂对四个地理种群的定向进化发挥一定作用

8.(2022山东新高考质量测评联盟联考)非洲草原上的鬣狗是一种群居性动物,它们会成群结队地猎捕食物,但有时会出现个别鬣狗在觅食时表现为求偶或其他与觅食无关的行为,此种行为一经出现,经常被群体攻击,这种现象属于进化稳定对策。下列有关说法错误的是( )

A.进化稳定对策有利于种群基因频率的定向改变

B.进化稳定对策不利于种群基因多样性的发展

C.进化稳定对策的发生有利于生物间的共同进化

D.当出现环境的剧烈改变时,进化稳定对策将会被削弱

9.(2022天津红桥模拟)某种植物正常群体中可产生少量突变型植株,突变型植株可产生有毒的生物碱,导致食用此种植株的某种昆虫死亡;该种昆虫正常群体中也可产生少量突变型个体,突变型个体食用突变型植株不会死亡。下列叙述正确的是( )

A.突变型植株对该种昆虫的变异起到了定向诱导的作用

B.突变型昆虫和突变型植株的出现增加了物种多样性

C.突变型昆虫的存在导致该种突变型植株突变基因的频率增大

D.该种昆虫和植物之间的相互选择能够实现二者的协同进化

10.(2022河南名校联盟9月联考)科学家通过对大量恐龙化石进行分析后发现,非鸟恐龙多样性从7 600万年前就已经开始下降。他们认为,这种下降与较古老物种灭绝速率上升有关,这说明恐龙难以适应变化的环境。而小行星撞击地球以及全球气候变冷则是加剧了恐龙灭绝的过程。下列有关叙述正确的是( )

A.非鸟恐龙多样性下降的过程中恐龙没有发生进化

B.非鸟恐龙的灭绝说明自然选择直接作用的是基因

C.非鸟恐龙多样性的下降加速了非鸟恐龙的灭绝

D.非鸟恐龙的进化速度太过缓慢导致其最终灭绝

11.(2022山东学业质量联合检测)平衡选择是自然选择的一种形式,在这种选择作用下,杂合子具有较高的适应性。例如,在非洲疟疾区,携带镰状细胞贫血突变基因的杂合子,并不表现为镰状细胞贫血,但对疟疾的感染率远低于正常人。下列相关叙述错误的是( )

A.在平衡选择作用下,杂合子的基因型频率会上升

B.平衡选择可以直接作用于种群内个体的基因型

C.平衡选择使等位基因都能保留,有利于维持基因的多样性

D.基因突变的有利与有害是相对的,与生物体所处环境有关

12.(2022山东青岛三模)科研人员从一种溶杆菌属的细菌中提取到一种新型抗生素(LysocinE),它能杀灭常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。下列相关叙述正确的是( )

A.新型抗生素在溶杆菌属细菌中被发现并临床应用,体现了生物多样性的潜在价值

B.“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成意味着该种群一定发生了进化

C.现代生物进化理论认为,自然选择是使超级细菌产生耐药性变异的根本原因

D.在新型抗生素作用下,超级细菌会突变出抗新型抗生素的能力,体现了共同进化

二、选择题:每小题有一个或多个选项符合题目要求。

13.(2022山东师大附中模拟)乳草产生的毒素“强心甾”能够结合并破坏动物细胞钠钾泵(又称钠钾ATP酶)的功能,然而帝王蝶幼虫不仅以乳草为食,还能将强心甾储存在体内以防御捕食者。研究人员发现帝王蝶钠钾泵的119和122位氨基酸与其他昆虫不同。利用基因编辑技术修改果蝇钠钾泵基因,发现122位氨基酸改变使果蝇获得抗强心甾能力的同时导致果蝇“瘫痪”,119位氨基酸改变无表型效应,但能消除因122位氨基酸改变导致的“瘫痪”作用。根据以上信息,下列叙述正确的是( )

A.根据题目信息可以判断强心甾与钠钾泵结合后诱发钠钾泵基因突变

B.帝王蝶钠钾泵突变基因的基因频率不断升高是乳草选择作用的结果

C.通过基因编辑技术研究果蝇钠钾泵基因功能时要设置3个实验组

D.强心甾与钠钾泵结合的普通动物细胞,一般会因渗透压失衡而死亡

三、非选择题

14.(2022广东华南师大附中月考)碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005—2008年,该抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生 素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗 生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

(1)你认为这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间 (填“存在”或“不存在”)关联,依据是 。

(2)从进化的角度看,细菌耐药率升高的原因是:细菌本身存在耐药性的差异,抗生素对病菌进行 ,具有耐药基因的病菌存活并繁殖,细菌群体中 逐渐升高。

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用检测网和细菌耐药检测网,并要求医疗机构开展细菌耐药检测工作,建立细菌耐药预警机制。当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析为什么要作出这一规定。 。

(4)为研究抗生素对细菌的选择作用,研究者取大肠杆菌菌液均匀涂布在固体培养基上,并将平板划分为3个大小一致的区域,各放入一个经抗生素处理的相同圆纸片,在适宜条件下培养2 d,观察结果(如下图),统计抑菌圈的直径。

①为达到研究目的,该方案需作两个重要改进:

a.为使实验更严密,平板需增加一个区域,在该区域放入一个 ;

b.挑取该平板上 (填“靠近抑菌圈”“远离抑菌圈”或“任意位置”)的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代。

②预期实验结果:随着培养代数的增加, 。

答案:

课时规范练

1.D 解析 突变的有利或有害取决于自然选择,适应环境的突变是有利的,A项正确;影响基因频率变化的因素有自然选择、基因突变、染色体变异、迁入迁出等,随机交配和自交后,种群的基因频率不会发生改变,B项正确;隔离是物种形成的必要条件,新物种产生的标志是形成生殖隔离,生物进化的必要条件是种群基因频率的改变,C项正确;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,D项错误。

2.A 解析 自然选择是对生物的选择作用,使适者生存,不适者被淘汰,人工选择是人们根据自己的需要,对合乎要求的变异个体进行选择,最后选育出新品种,①正确;变异是自发的,而人工选择并不使鲫鱼发生变异,②错误;现代进化理论认为种群是生物进化的基本单位,达尔文认为个体是生物进化的基本单位,③错误;现代进化理论认为生物进化的标志是种群基因频率的改变,不是基因型频率的改变,④错误;生殖隔离的形成是新物种形成的标志,⑤正确;适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性,⑥正确;马和驴杂交产生的骡属于二倍体,骡不育,不是新物种,⑦错误。

3.A 解析 根据题目,红皇后假说认为一个物种的进化是另外一个物种导致的,可能不是来自无机环境,因此即使无机环境没有改变,生物也会进化,A项正确;共同进化是指不同生物之间及生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,物种之间的共同进化与环境有关,B、C两项错误;若该种群的进化未改变与其他种群的关系,也没有构成对其他相关物种的竞争压力,可能不会促使其他种群发生进化,D项错误。

4.C 解析 种群是生物进化单位,一个物种可以有多个种群,A项错误;种群1和2出现的突变和基因重组都是随机的、不定向的,可能相同也可能不同,与其生活的环境没有直接关系,B项错误;自然选择的选择作用使种群1和2的基因频率发生定向改变,C项正确;种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库差异较大,但都由同一亲代种群进化而来,可能存在某些相同的基因,D项错误。

5.B 解析 a表示突变和基因重组,突变包括基因突变和染色体变异,突变和基因重组都是可遗传的变异,可以为生物进化提供原材料,A项正确;b表示地理隔离,生殖隔离是新物种形成的必要条件,B项错误;当种群的基因库形成明显的差异,种群之间就会出现c(生殖隔离),生殖隔离就是指两种生物不能杂交或杂交后不能产生可育后代,C项正确;因为出现了c(生殖隔离),所以形成了新物种,D项正确。

6.B 解析 生物性状是由基因控制的,该区域昆虫个体间存在体色的差异,说明控制性状的基因不同,体现了基因多样性,A项错误;由题意可知,1979年AA=10%×(1+10%)=11%,Aa=20%×(1+10%)=22%,aa=70%×(1-10%)=63%,因此1979年AA=11/96,Aa=22/96,A的基因频率是(11/96+22/96÷2)×100%≈22.9%,B项正确;由题意可知,1980年,AA=10%×(1+10%)2=12.1%,Aa=10%×(1+10%)2=24.2%,aa=70%×(1-10%)2=56.7%,因此1980年该种群中aa的比例是56.7%÷(24.2%+12.1%+56.7%)≈61.0%,C项错误;种群基因频率的改变是突变和基因重组导致的,而种群基因频率的定向改变是通过环境对生物个体的选择来实现的,D项错误。

7.D 解析 基因库是一个群体中所有个体的全部基因的总和,题中4个地理种群存在地理隔离,其基因频率存在差异,即基因库存在差异,A项错误;杀虫剂的使用是选择抗药型个体,而不是诱导敏感型突变为抗药型,B项错误;甲地a=(16×1/2+30)÷85×100%≈44.7%;乙地a=(44×1/2+23)÷83×100%≈54.2%;丙地a=(26×1/2+6)÷87×100%≈21.8%;丁地a=(30×1/2+15)÷91×100%≈33.0%,a基因频率由大到小依次为乙>甲>丁>丙,C项错误;由表格可知,杀虫剂对4个地理种群向抗药型方向定向进化发挥一定作用,D项正确。

8.C 解析 题中动物表现出与觅食无关的行为时被群体攻击,不合群动物被攻击也是一种自然选择,进化稳定对策有利于种群基因频率的定向改变,A项正确;对不合群的动物攻击,会导致这一类动物的减少,不利于种群基因多样性的发展,B项正确;不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展叫共同进化,而进化稳定对策发生在同一物种之间,不能体现对共同进化的影响,C项错误;当出现环境的剧烈改变时,物种由于要适应环境,进化稳定对策将会被削弱,D项正确。

9.D 解析 突变型植株会导致该种昆虫群体中不耐受生物碱的个体死亡,使昆虫种群的基因频率发生改变,突变型植株对该种昆虫的变异起到了定向选择的作用,而不是起到定向诱导作用,A项错误;突变型昆虫和突变型植株均未与原来的物种产生生殖隔离,它们的出现不能增加物种多样性,B项错误;突变型昆虫食用该种植物的正常类型和突变类型均不会死亡,则突变型昆虫的数量可能会增加,突变型昆虫的存在不会使突变型植株突变基因的频率增大,C项错误;该种昆虫和植物之间通过相互选择能够实现二者的协同进化,D项正确。

10.C 解析 非鸟恐龙多样性下降的过程中有关基因频率发生了变化,因此恐龙发生了进化,A项错误;自然选择直接作用的是表型,B项错误;依题意可知,非鸟恐龙多样性的下降使其可被选择的类型减少,从而加速其灭绝,C项正确;非鸟恐龙多样性下降过程中,进化速度并不慢,主要缺乏新的、适应环境的变异,最终导致灭绝,D项错误。

11.B 解析 杂合子体细胞中有正常和异常的血红蛋白,对疟疾有较强的抵抗力,且不表现为镰状细胞贫血,故在平衡选择作用下,杂合子的基因型频率会上升,A项正确;自然选择过程直接作用于个体的表型,故平衡选择可以直接作用于种群内个体的表型,B项错误;平衡选择作用下,杂合子优势可将不同的等位基因以一定频率同时在群体中保留下来,有利于维持基因的多样性,C项正确;基因突变的有利与有害是相对的,对生物体生存是否有利,与生物体所处的环境有关,D项正确。

12.B 解析 新型抗生素在溶杆菌属细菌中被发现并临床应用,体现了生物多样性的直接价值,A项错误;“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成是原有种群的基因频率发生了定向的改变,超级细菌一定发生了进化,B项正确;现代生物进化理论认为,自然选择对使超级细菌产生耐药性和不耐药性的变异进行了选择,并没有使超级细菌产生耐药性变异,C项错误;新型抗生素只是选择超级细菌中突变形成的抗新型抗生素类型,使其被保留下来,不是新型抗生素导致超级细菌出现该突变,D项错误。

13.BCD 解析 强心甾与钠钾泵结合后破坏动物细胞钠钾泵的功能,但不会诱发钠钾泵基因突变,A项错误;乳草产生的毒素“强心甾”能够结合并破坏动物细胞钠钾泵,而帝王蝶中存在毒素的抗性个体,所以基因频率不断升高,是乳草选择作用的结果,B项正确;通过基因编辑技术研究果蝇钠钾泵基因功能时设置了改变122位氨基酸、改变119位氨基酸、同时改变122位和119位氨基酸3个实验组,C项正确;强心甾能够结合并破坏动物细胞钠钾泵,导致细胞不能将钠离子运出细胞,钾离子运入细胞,会导致细胞渗透压失衡而死亡,D项正确。

14.答案 (1)存在 随着住院患者该类抗生素人均使用量的增加,某种细菌对该抗生素的耐药率升高 (2)自然选择 耐药基因频率 (3)提醒医生控制该抗菌药物的用量/换用其他抗菌药物,避免主要目标菌耐药性的进一步增强 (4)①不用抗生素处理的圆纸片 靠近抑菌圈 ②抑菌圈逐渐减小

解析 (1)根据表中数据可知,2005—2008年,住院患者该类抗生素人均使用量逐年增加,某种细菌对该抗生素的耐药率也逐年增加,二者呈正相关。(2)从进化的角度来看,病菌中本来就存在着耐药性的差异,抗生素的作用是对病菌进行自然选择,具有耐药性的病菌存活下来,并繁殖后代,经过长时间的变异、选择,使病菌的耐药性逐渐升高。(3)当某抗菌药物的主要目标菌耐药率超过30%时,医疗机构及时将这一预警信息进行通报,可以提醒医生控制该抗菌药物的用量,或者换用其他抗菌药物,避免主要目标菌耐药性的进一步增强。(4)根据抑菌圈大小可判定抗生素抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越弱。随着培养代数的增加,抑菌圈直径数据会逐渐变小。①为达到研究目的,该方案需作两个重要改进:a.为使实验更严密,平板需增加一个区域,在该区域放入一个不用抗生素处理的圆纸片;b.挑取该平板上靠近抑菌圈的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代。②预期实验结果:随着培养代数的增加,抑菌圈逐渐减小。

8

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成