部编版必修上册15《我与地坛》课件(95张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册15《我与地坛》课件(95张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 50.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 18:05:05 | ||

图片预览

文档简介

(共95张PPT)

向死而生

——德国哲学家海德格尔

我们每一个人都应该意识到死亡的存在,也唯有以这个为前提或参照,才能够真切地认识什么是生。

我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,

呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,

它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红……

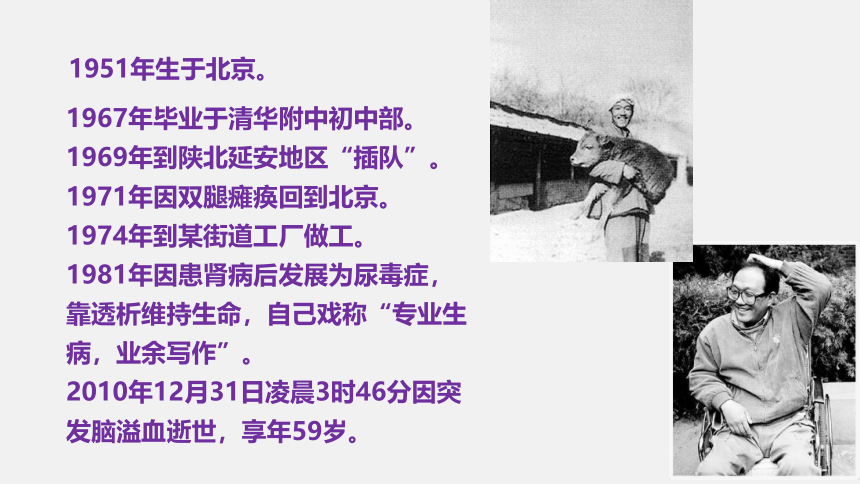

1951年生于北京。

1967年毕业于清华附中初中部。

1969年到陕北延安地区“插队”。

1971年因双腿瘫痪回到北京。

1974年到某街道工厂做工。

1981年因患肾病后发展为尿毒症,靠透析维持生命,自己戏称“专业生病,业余写作”。

2010年12月31日凌晨3时46分因突发脑溢血逝世,享年59岁。

创作风格及其作品 他的作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。史铁生的写作与他的生命是完全合而为一的。

他说:“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创造去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程而为人。”因此,他的作品是对生存意义的探求,能清醒地正视生命存在本身的矛盾、困境。

史铁生的所有作品,均贯穿一点,就是对“生命的解读”。

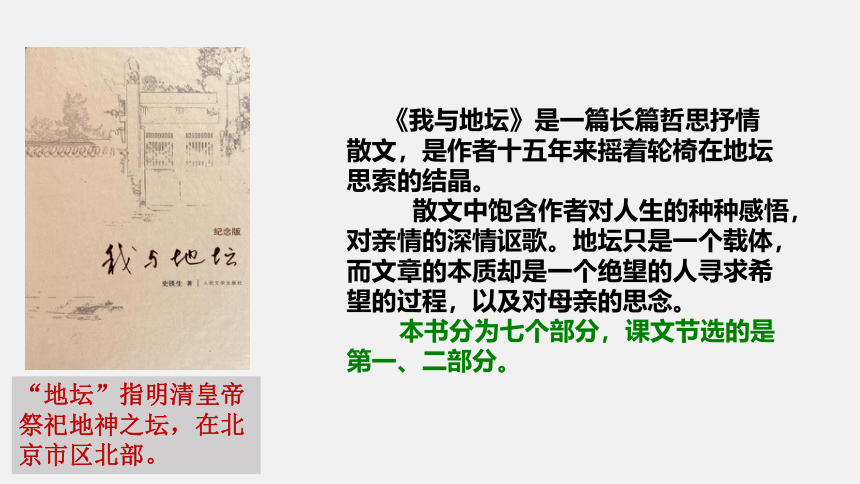

《我与地坛》是一篇长篇哲思抒情散文,是作者十五年来摇着轮椅在地坛思索的结晶。

散文中饱含作者对人生的种种感悟,对亲情的深情讴歌。地坛只是一个载体,而文章的本质却是一个绝望的人寻求希望的过程,以及对母亲的思念。

本书分为七个部分,课文节选的是第一、二部分。

“地坛”指明清皇帝

祭祀地神之坛,在北

京市区北部。

剥蚀(shí) 恪守(kè) 亘古(gèn)

撅(juē) 肆意(sì) 坍圮(tān pǐ)

窸窣(xī sū) 譬如(pì) 熨帖(yù tiē)

猝然(cù) 步履(lǚ) 倔强(jué)

隽永(juàn) 颓墙(tuí) 捋着触须(lǚ)

一杈(chà) 沧桑(cāng sāng) 焦灼(zhuó)

字音字形

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

我与地坛

史铁生

——自然天地与生命哲思

( )与( ):

( )与( ):

梳理课文

我

地坛

我

母亲

快速浏览全文,思考两部分的写作重点分别是什么?

着重写

着重写母亲对“我”的影响和激励,母亲给“我”以生存的启发,使我懂得怎样生活。

地坛给“我”的启迪。

着重写

心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的姓名的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它。不是不断地去看这些文字而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作的心魂,看这心魄的可能与去向。

——史铁生

“生命的解读”

思考一:

阅读第一部分1—5节,进入地坛时,“我”是怎样的状态?(请划出相关句子)

等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。(3.1)

十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。(3.5)

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。(5.1)

……

迷茫、苦闷、颓废、绝望

21岁:生如夏花之绚烂

健壮的体魄

阳光的笑容

青春的激情

灿烂前程 美丽爱情……

三个“找不到”,反复。找不到存在的意义和价值,看不到生活的希望,生命被突然抛出轨道的不知所措和茫然。

左右苍茫时,总也得有条路走,这条路又不能再用腿去蹚tāng ,便用笔去找。

——史铁生《病隙碎笔》

这部分蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,阅读6—7节,思考作者提出了哪些关于生命的问题。

1.为什么要出生?

2.关于死的事(该不该去死?)

3.怎样活?

我终日躺在床上,一言不发,心里先是完全的空白,随后由着一个死字去填满。

——史铁生《我二十一岁那年》

“晚了一秒钟或者没能再晚一秒钟,也可以说是早了一秒钟却偏没能再早一秒钟,以致终身截瘫”……然后那一秒钟来了。然后那一秒钟过去了,我原本很健壮的两条腿彻头彻尾成了两件摆设,并且日渐消瘦为两件非常难看的摆设,这意味着倒霉和残酷看中了一个叫莫非(莫非是我的姓名)的人,以及他今后的日子。 ——史铁生《宿命》

我越来越相信,人生是苦海,是惩罚,是原罪。对惩罚之地最恰当的态度,是把它看成锻炼之地,便有了一种猜想——灵魂曾经不在这里,灵魂也不止于这里,我们是途经这里!……我们途经这里,那就是我们可以期待一个美好的世界,比如说极乐世界。

——史铁生《活出爱》

午后,如果阳光静寂

你是否能听

往日已归去哪里?

在光的前端,或思之极处

时间被忽略在存在中

生死同一

——史铁生《最后的练习》

活着就在于活着的过程

①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。

对生命的独特思考:

直面现实,珍爱生命

发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走岂非把人的特点搞丢了?便觉天昏地暗。等到又生出褥疮,一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患上“尿毒症”,经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何灾难的前面都可能再加一个“更”字。

——史铁生《病隙碎笔》

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

我与地坛

史铁生

——自然天地与生命哲思

P112--117

一、刚进入地坛时,“我”的状态:

迷茫、苦闷、颓废、绝望

二、在地坛,提出了三个关于生命的问题并有了独特感悟。

1.为什么要出生?

2.关于死的事(该不该去死?)

3.怎样活?

直面现实,珍爱生命

思考三:

阅读第一部分,思考:为什么是在地坛而不是在其他地方完成了关于生命的思考?

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。(第一节)

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分……我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。(第二节)

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿……(第三节)

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。(第五节)

①“我”与地坛有着相同的命运——

“园子”荒废,被人遗弃;“我”残废,被社会遗弃。

②“我”家与地坛很近。

第一处(第3节):四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

第二处(第5节):蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须……压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。” “满园子都是草木竟相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

第三处(第7节):十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的……譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

③地坛的景物带给“我”生命的启示,其 顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气。

为什么是在地坛而不是其他地方完成了关于生命的思考?

①“我”家与地坛很近。(第2节)

②“我”与地坛有着相同的命运——

“园子”荒废,被人遗弃;“我”残废,被社会遗弃。(第1、2、5节)

③地坛的景物带给“我”生命的启示,其 顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气。(第3、5、7节)

宿命的味道:

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮tān pǐ了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

第一处景物描写(第3节)

浮夸的琉璃、炫耀的朱红、高墙、玉砌雕栏:

剥蚀、淡褪、坍圮、散落:

愈见苍幽、茂盛得自在坦荡:

这些词语、句子

写出了地坛的哪些特点?

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮tān pǐ了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

第一处景物描写

浮夸的琉璃、炫耀的朱红、高墙、玉砌雕栏:

曾经的辉煌灿烂

剥蚀了、淡褪了、坍圮了、散落了:

如今的古旧、沧桑 、荒芜

愈见苍幽、茂盛得自在坦荡:

旺盛的生命力和强大的韧性

地坛除去了人工雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,显露出生命的本真。

地坛给作者提供了一个可以静静地审视自我、思考人生的空间。

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

没有永远的繁华

没有不变的绚烂;

繁华过后是荒芜,

绚烂终归于平淡。

愈见苍幽的老柏树

茂盛得自在坦荡的野草荒藤

旺盛的生命力

强大的韧性

面对岁月的侵蚀和世事变迁,不怨天尤人,从容面对

微不足道的生命中寄予着巨大的精神力量

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋lǚ着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕tuì,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。” “满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

第二处景物描写(第5节)

这些景物分别具有哪些特点?

用了哪些手法?

写出了园子什么特点?

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋lǚ着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕tuì ,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。” “满园子都是草木竟相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣xī sū片刻不息。这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

第二处景物描写

蜂儿稳稳地停:稳当而诗意

一朵小雾:美丽朦胧(比喻)

蚂蚁:可爱,充满活力,有目标、信心。(拟人)

瓢虫:无拘无束,自由自在,靠自己力量改变生活轨迹。(拟人)

蝉蜕:孤独失落/新生的获得必然要经历痛苦的煎熬(比喻)

露水:一系列华丽而流畅的动作,写尽了露水活泼可爱和强劲的生命力/不断地蓄积能量,在合适的时机展现美。

草木:不息的生命律动

第二处景物描写

特点:鲜活灵动、充满活力。都按自己的方式生存着、活动着,向人们展现缤纷的生命世界,诉说生命的美丽。

启发:不管怎样微弱纤细甚至被忽略被抛弃的生命,都有自身的价值和属于它们的欢乐、悲伤及情趣,都会忠实地完成生命的轨迹,人也不例外。

地坛荒芜但不衰败

自己残废但不颓废

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖yù tiē而微苦的味道。

第三处景物描写

譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;

譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;

譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;

譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;

譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖yù tiē而微苦的味道。

落日:生命最后光辉依然绚丽夺目

雨燕:勇敢、积极、乐观

孩子:快乐地活着

苍黑的古柏:不以物喜,不以己悲,宠辱皆忘,坦荡自在

亘古不变的宁静之美

草木和泥土的气味:生命的本真气息

落叶:按自己的方式真实坦然地活着

排比

特点:

都在地坛里留下了自己的身影, 地坛上不断上演着季节的离去与来临,所有这一切都见证了生命本身的律动的真实、丰富与永恒。

启发:

外在的环境是恶劣的,但生命是无法因遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,就能感受到人生的味道了。(怎样活)

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖yù tiē而微苦的味道。

第三处景物描写

有些东西:超然博大的历史沧桑感

生生不息的生命意识

景物描写对于表达作者的思想感情的作用:

第一、烘托了作者的心境;

第二、为作者的思考提供了特殊的背景,便于作者展开生命的思考。

第三、景物描写本身就是对生命的最好的解读。

如何理解 “一个世界”、“另一个世界”?

第5节第1—3行:两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到出路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿可以是可以逃避一个世界的另一个世界。

一个世界:悲苦的现实世界。

另一个世界:指缤纷的生命世界,作者栖居的精神家园。

(《导与练》P143“背景透视”)

有时候一个人偶然到了一个地方,会神秘地感觉到这正是自己栖身之所,是他一直在寻找的家园。

——何怀宏 《卢梭和他的湖》

路

荒芜冷落、历尽沧桑————荒芜并不衰败(寻路)

失魂落魄——感悟生死——豁达超脱(心路)

2021年11月28日晚,“鹿道森”在微博上发布一份“遗书”(《无需为他立碑,只愿玫瑰年年为他绽放》),介绍自己为“农村,留守儿童,山区孩子,校园霸凌经历者,摄影创作人,独居青年,追梦的人”。

从遗书看,他的家庭教育谈不上成功,母亲的控制欲太强,父亲又不负责任。在学校时,他也因为“很乖很礼貌”,而遭受了校园霸凌。工作后也不顺利,事业并没有多少起色。层层重压,让他的生命不堪重负。

“鹿道森”的悲剧,在网络上引发了很多共鸣。他对自己有个多元的角色定义——“农村,留守儿童,山区孩子,校园霸凌经历者,摄影创作人,独居青年,追梦的人”。他的这些标签,如果单独拿出来,和很多年轻人是重叠的;他经历的艰难,不少年轻人也有着切身的体会。

“鹿道森”令人唏嘘,但他的追问也值得我们聆听的,年轻人需要被善待。比如他呼吁“请停止校园霸凌吧”,他希望父母能多给子女关心、减少“语言的暴力”,这些也确实是备受关注的社会议题。

鹿道森(1996年12月4日-2021年11月28日),独立摄影师。

《鹿道森:别让生活中的一粒沙成了一座山》

《鹿道森自杀:同情他,也请放过他的家人》

《鹿道森走后:你我的救赎,从我们自己开始》

《离世的摄影师,为什么刺痛了上千万网友?》

《鹿道森,来得太晚的陌生善意》

……

不幸的人生各有各的不幸,鹿道森对困难的感受当然可以理解,但世事沧桑,无论如何,挫败感和无助感不是一个人选择弃世的理由,成年人的世界没有谁是容易的。这个世上,除生死,无大事。以为压倒自己头上的生活琐事是一座山,也许不过是一粒沙。

假如生活欺骗了你

俄国.普希金

假如生活欺骗了你,

不要悲伤,不要心急!

忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临!

心儿永远向往着未来;

现在却常是忧郁。

一切都是瞬息,一切都将会过去;

而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

《假如生活欺骗了你》是俄国诗人普希金于1825年流放南俄敖德萨同当地总督发生冲突后,被押送到其父亲的领地米哈伊洛夫斯科耶村幽禁期间创作的一首诗歌。诗歌全文表述了一种积极乐观而坚强的人生态度 。

苦难不是逃避生命的借口,

而是一种灵魂的磨炼!

凡是历经劫难而不屈者,

才是真正大写的人!

今日作业(12月17日):

1、完成《登泰山记》练习卷。

2、预习《我与地坛》第二部分。

3、明天早读:复习《登泰山记》文言字词句及背诵。

亲爱的小孩终回家!这一刻,他们等了14年又57天

央视新闻 2021-12-06 17:55

4年前,电影《亲爱的》中人物原型孙海洋不到4岁的儿子被人拐走,孙海洋从此踏上了漫长的寻子路。近日,此案取得重大突破——孙海洋的儿子找到了。今天(6日)中午,广东省深圳市公安机关为孙海洋父子举办认亲活动,一家人相隔14年又57天后终于团圆。

当18岁的儿子摘下口罩那一刻,孙海洋妻子的眼泪一下子涌了出来。她蹲在儿子身前,轻轻抚摸儿子的头,泣不成声:“你都长成大人了……”

孙海洋把自己包子铺的招牌换成了巨大的悬赏广告,在上百家媒体上登载了儿子的照片。直到今天,他的家里还有尚未发出去的几千张寻人启事。儿子失踪之前拍的每一张照片、每一件衣服都给孙海洋夫妇留下了无尽的思念。

孙海洋家中的一个箱子装着孩子所有的衣服、玩具、书。从孩子丢失之后,无论孙海洋搬家到哪里,都会带着它。“六一儿童节、他丢失的日子,我们打开就要哭。”

这些年来,孙海洋还曾变卖家产,先后前往全国26个省市寻找儿子。 懂事的孙卓在采访里坦诚到的:“我的父母找了我十四年,他们一定很爱我吧。”

满文军《懂你》:唱给父母。

《我与地坛》第二部分:我与母亲

又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

——史铁生《秋天的怀念》

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印。(本部分最后一节)

悟路

史铁生的母亲

北京林业大学教师

焦灼——含有母亲深深的忧虑和哀伤

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印。

“我”的每一次精神跋涉都混合着母亲的精神资助,都含有母亲的忧虑和哀伤。

“车辙”与“脚印”交织,象征着母亲和地坛融为一体,成长进步的每一寸都凝聚着母亲的心血。

地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。

阅读第2--3、8--9节,思考一:

母亲为“我”做了些什么?

她对“我”的关爱有什么特点?

“我”在母亲身上读出了什么?

(圈画相关句子)

第2节

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

事情一:帮“我”上地坛,无言目送

爱的特点:疼爱、理解、担心、尊重

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝cù然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈qí求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲做过最坏的准备了,但她从来没有对我说过“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她惟一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子最终能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

第3节:

事情二:在家担忧“我”,坐卧难宁。

第8节:

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会儿我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我更是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常待的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩 但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

事情三:到地坛找“我”,悄悄缓缓。

比喻。形象地写出了母亲久候不归时的茫然无助的神态,表达了母亲对儿子的深切关爱。

“我”在母亲身上读出了什么?

儿子想使母亲骄傲,这心情毕竟是太真实了,以致使“想出名”这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题,且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡,我开始相信,至少有一点我是想错了:我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月我都到这园子里来,年年月月我都要想,母亲盼望我找到的那条路到底是什么。母亲生前没给我留下过什么隽juàn 永的哲言,或要我恪kè守的教诲huì,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

第9节:

艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱

疼爱

理解

尊重

听第1--3节朗读录音,思考二:

“我”曾经给母亲出了一个怎样的难题?

为什么母亲是活得最苦的母亲?

(边听边圈画相关句子)

“我”曾经给母亲出了一个怎样的难题?

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟, 但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。(第2节1—4行)

待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝cù然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈qí求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲做过最坏的准备了,但她从来没有对我说过“你为我想想”。 事实上我也真的没为她想过。(第三节第4—14行)

“我”曾经给母亲出了一个怎样的难题?

理解、尊重儿子,支持儿子去探寻人生之路,必须送他去地坛;

但又无法不为儿子担忧,甚至做了最坏的打算(唯一的儿子自杀)。

1.儿子的不幸在母亲那儿是加倍的。

2.面对儿子的苦难想替代又无法替代。

3.她不能保证儿子一定能找到走向幸福的路,又要随时准备接受儿子自杀的噩耗。

为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子最终能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。(第3节后面9行)

今日作业:

《课时作业》之《我与地坛》P238—239第1—11题。

明天上课内容:

把《我与地坛》第二部分讲完,分析《登泰山记》作业,接着上《故都的秋》。

请同学们准备好:

书本

《课时作业》

《登泰山记》练习卷

记叙类文章特别关注细节描写

第三节开头:

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。

静态动词,说明站的时间长

牵挂,担忧,心疼、无奈

——深沉的爱

疼爱

理解

尊重

难题

最苦

目 送

寻 找

知 道

思考三:

“我”对母亲的爱体现在哪些地方?

(阅读第2—8节)

思考三:“我”对母亲的爱体现在哪些地方?读2—8段。

2、3、5、6、8段:

回忆母亲为我做的事,设想母亲的心理,理解母亲的苦难与伟大。

4—5段:

通过写小说回报母亲,让母亲骄傲,让母亲分享我的快乐。

5-7段:

小说发表后作者整日怀念母亲(失落与惆怅)。

第8段:?

第8段:“我”对母亲的爱?

我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她--但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

倔强:“我”看见他,她没看见“我”,而“我”决意不喊她。

对母亲的爱:痛悔自己的倔强jué jiàng羞涩来表现对母亲深深的歉意、痛彻心扉的悔恨和无法弥补的遗憾。

第5--6节:小说发表后作者整日怀念母亲

在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着。我便又不能在家里待了,又整天整天独自跑到地坛去,心里是没头没尾的沉郁和哀怨,走遍整个园子却怎么也想不通:母亲为什么就不能再多活两年?为什么在她儿子就快要碰撞开一条路的时候,她却忽然熬不住了?莫非她来此世上只是为了替儿子担忧,却不该分享我的一点点快乐?她匆匆离我去时才只有四十九呀!有那么一会,我甚至对世界对上帝充满了仇恨和厌恶。后来我在一篇题为“合欢树”的文章中写道:“我坐在小公园安静的树林里,闭上眼睛,想,上帝为什么早早地召母亲回去呢?很久很久,迷迷糊糊的我听见了回答:‘她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去。’我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过。”小公园,指的也是地坛。

只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。上帝的考虑,也许是对的。

歉意、悔恨、遗憾……

无奈的安慰,理解了母亲的苦难与伟大

阅读第7节,母亲离去后“我”摇着轮椅在园中度过一天,作者为什么要这么写?

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨ái到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里オ有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

从清晨到白昼,从午后到傍晚,从日升到月升, “我”走遍了这院子的每一个角落 ,一切都像往常一样,但是母亲却已经离开了“我”,一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找“我”了。

此时的“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但已经来不及了。

作者反复讲“母亲已不在了”,一唱三叹,强烈表达出“我”因母亲不在而产生的失落、惆怅、痛悔之情。

——物是人非

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨ái到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里オ有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

《课时作业》P239第9题

9、第一段中,作者反复说“母亲已经不在了”,用意何在?作者明知母亲已经不在了,可为什么后来又说“心里才有点明白,母亲不能再来园中找我了”?

用意:一唱三叹,强烈地表达出“我”因母亲不在而产生的失落与痛苦。

原因:

(1)“我”沉浸在对往事的回忆和失去母亲的痛苦中,心神恍惚。

(2)“我”孤零零地待在地坛,直到黑暗来临、月光浮起,再没有人来“催”我回家时,这陌生的感受使“我”真实地感到母亲已离“我”而去。

这样一位母亲给史铁生以怎样的生命启示?

对于一个深深陷入苦难的人来说,单靠自我对生命的理性认识是不够的,使作者能超越苦难的更为强大、恒久的力量便是母爱。从母亲的身上作者读懂了“她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱”。为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定的生活下去。母亲的爱、母亲的意志、母亲的命运、母亲的苦难,让“我”明白了生存的意义,生存的价值,也让“我”在逆境中更加坚强,找到了一条通往幸福的道路。母爱使他在追寻生命的意义的路途上找到了答案,所以,母亲是史铁生人生的路标。

我们能感受到母亲的这种对待生活的态度,本身就启示着我要勇敢的活下去。

真的爱你

梁美薇作词 黄家驹作曲 Beyond全体成员演唱

无法可修饰的一对手

带出温暖永远在背后

纵使啰嗦始终关注

不懂珍惜太内疚

沉醉于音阶她不赞赏

母亲的爱却永未退让

决心冲开心中挣扎

亲恩终可报答

春风化雨暖透我的心

一生眷顾无言地送赠

是你多么温馨的目光

教我坚毅望着前路

叮嘱我跌倒不应放弃

没法解释怎可报尽亲恩

爱意宽大是无限

请准我说声真的爱你

你和父母之间最让你感动或后悔的一件事?

生命的两个支点

地坛

母亲

自然

精神家园

亲情

精神支柱

荒芜但并不衰败

生命感悟,

看透了生死(为什么生)

坚忍的意志、毫不张扬的爱

生存启发,坚强地承受苦难,坚忍地活下去(怎样活)

走出困境,重塑自我(精神源泉)

在突然而至的人生悲剧面前,有着相当文化修养的史铁生,产生这样的信息:“我们不能指望没有困境,可我们能够不让困境扭曲我们的智慧。”他的作品带来了肌体健全的作家所不能具有的抚慰人类灵魂、振奋人的精神的热力。

——摘自《20世纪中国作家心态史》

陈希米:华夏出版社副编审,当代作家史铁生的妻子。

代表作品:

《让“死”活下去》

他是中国当代最关注心灵磨难并到达了一种深渊境遇的作家。他的写作,有力地捍卫了写作和生命的尊严,也建立起了一个作家当有的精神高度。

-------文学评论家谢有顺

史铁生已经故去,留下的是不朽的地坛和生命的感悟。人既是向死而生,与其悲情满怀,不如乐观面对,在人世沧桑中见天地永恒,在眷恋感伤中不忘前行,这便是生命之“地坛”的终极意义。

心灵突出重围

史铁生最崇拜的短跑健将卡尔.刘易斯,他在《我的梦想》一文中这样写到:“若是有什么办法能使我变成他,我肯定不惜一切代价,如果我来世能有那样一个健美的躯体,今生这一身残病的折磨也就得到来了足够的补偿。”

但史铁生发现不是只有残疾人才有局限,刘易斯最后输给了约翰逊,困境和局限让任何人都感到茫然,感到困苦,刘易斯也存在不能超越自身的局限,后来知道约翰逊跑出了9秒29是服用了兴奋剂。

史铁生说:“难道我们不该对灵魂有了残疾的人,比对肢体有了残疾的人给予更多的同情和爱吗?”在这里,史铁生深刻地认识到每个人都有局限,而且还有比肉体残疾更严重的是灵魂的残疾,意识到这一点,史铁生终于从残疾的阴影里走出来了。

卡尔-刘易斯:

美国田径运动员

曾参加1996年亚特兰大夏奥运会

人生(鲍尔吉.原野)

人生,

从自己的哭泣声中开始,

在别人的泪水里结束,

这中间的时光,就叫做幸福。

人活着,当哭则哭,声音不悲不苦,

为国为民啼出血路,

人死了,让别人洒下诚实的眼泪,

数一数,那是人生价值的珍珠。

诗人用朴实的语言道出生命的真谛:

活出生命的意义,是每个人毕生的追求。

活在这珍贵的人间

海子

活在这珍贵的人间

太阳强烈

水波温柔

一层层白云覆盖着

我踩在青草上

感到自己是彻底干净的黑土块

活在这珍贵的人间

泥土高溅

扑打面颊

活在这珍贵的人间

人类和植物一样幸福

爱情和雨水一样幸福

像植物一样去感受阳光、雨水和泥土,生命是如此温暖、纯洁而亲切。活着是幸福的,能感受自然是幸福的。

作者珍爱这一切,也珍爱生命。简单的意象构成了海子理想中的诗意家园,体现了海子对美好事物的眷恋和对幸福生活的向往。

P238

《登泰山记》作业讲解

一.填空题。

《登泰山记》的作者是 ,他是我国 朝 派的古文家,他和 、 并称为 。

姚鼐 清 桐城

方苞 刘大櫆kuí 桐城派三祖

二.选择题。

1.下列画线字解释不正确的一项是( )

A.自京师乘风雪(冒着) B.半山居雾若带然(居住)

C.道皆砌石为磴dèng (石级) D.亭东自足下皆云漫(弥漫)

B.居:停留

2.下列加点字解释不正确的一项是( )

A.稍见云中白若樗蒱chū pú数十立者(逐渐) B.正赤如丹(红色)

C.极天云一线异色 (天边) D.其远古刻尽漫失(模糊)

B.丹:朱砂

失:缺失

3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.极天云一线异色,须臾成五采。 B.多平方,少圜。

C.苟非吾之所有,虽一毫而莫取。 D.其级七千有余。

答案:C

A.采同彩 B.圜同圆 D.有同又

4.下列画线字词类活用现象,与例句相同的一项是( )

例句:泰山之阳,汶水西流。

A.苍山负雪,明烛天南。 B.侣鱼虾而友麋鹿

C.崖限当道者。 D.下江陵,顺流而东也。

答案:C

例句和C均为名作状 西:向西 限:像门槛

A.烛:照。名作动。

B.侣:以…为侣 意动用法

D.东:东下,东行 名作动

5.下列句子中画线词语与现代汉语语义相同的一项是( )

A.越长城之限,至于泰安 B.多平方,少圜。

C.正赤如丹,下有红光动摇承之。 D.杯盘狼籍,相与枕藉乎舟中

6.下列翻译的句子不正确的一项是( )

A.自京师乘风雪(从京城冒着风雪)

B.道皆砌石为磴(道路都是石板砌成的石阶)

C.苍山负雪,明烛天南(青黑色的山上覆盖着白雪,明亮的蜡烛光照亮了南面的天空)

D.半山居雾若带然(半山腰处停留的云雾就像是一根飘带)

5.D A.至于:到达 B.平方:平的,方形的

C.动摇:晃动摇荡 D.狼籍:凌乱 枕藉:枕着垫着

6.C

翻译:青黑色的山上覆盖着白雪,雪反射的光照亮了南面的天空。

负:背 烛:照

7.下列句子中,与其他三句句式不同的一项是( )

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强 B.凌万顷之茫然

C.今所经中岭及山巅,崖限当道者 D.固一世之雄,而今安在哉?

7.D ABC均为定语后置句 D为判断句和宾语前置句。

8.《登高》一诗中, 这两句诗描述了杜甫一生失意,常陷入病痛孤独之境;在《登泰山记》中, 这两句作者先后用拟人和比喻的修辞手法写出了自己登上泰山山顶时刹那间的感受。下列选项正确的一项是( )

A.万里悲秋常作客,百年多病独登台 苍山覆雪,明烛天南

B.万里悲秋长作客,百年多病独登台 苍山负雪,明烛天南

C.万里悲秋常作客,百年多病独登台 苍山负雪,明烛天南

D.万里悲秋长作客,百年多病独登台 苍山覆雪,明烛天南

8.C

9.关于文化文学常识的解说,不正确的一项是( )

A.“当其南北分者,古长城也”中的古长城是指春秋战国时齐国所筑长城的遗址。

B.“戊申晦”中的“晦”是指农历每月的第一天,“朔”是农历每月的最后一天,“七月既望”的“望”是指农历每月十五。

C.“五鼓”是指“五更”,“一鼓”相当于现在的两个小时。

D.“皇帝行宫在碧霞元君祠东”中的“行宫”是指皇帝出外巡行时居住的处所。

9.B

“晦”指农历每月最后一天,“朔”指农历每月第一天。

1.苍山负雪

2.明烛天南

3.泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

4. 四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余

5. 余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。(中谷)

错误答案:今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。

6. 望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

7.大风扬积雪击面

8. 稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。

9. 日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。

10. 是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。

11. 绛皓驳色,而皆若偻。

三.理解性默写

四.翻译句子。

1.泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

2.道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。

一路上大雾弥漫,冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登。

3.亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

逐渐看见云中几十个白色的像掷具一样的立着的东西,那是山峰。

4.回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

五.下面是一则首届“中华泰山诗词大会”组委会拟发给某校的邀请函初稿的片段,其中有五处词语使用不当或不得体,请找出并作修改。

首届“中华泰山诗词大会”将于2018年11月22~29日隆重开幕。组委会向贵校的各位老师和同学们发出诚挚邀请。届时,您将会看到师生们精彩的诵读表演和才艺展示。您也可以牛刀小试,一展诗词诵读方面的才华。同时也希望各位能对“中华泰山诗词大会”的后续举办提出一孔之见。

①将“开幕”改为“举行”

②删去“各位”或“们”

③将“看到”改为“欣赏到”

④将“牛刀小试”改为“登台表演”

牛刀小试:比喻有很大的本领,先在小事情上施展一下。

⑤将“一孔之见”改为“宝贵意见”。

一孔之见:比喻狭隘片面的见解(多用作谦辞)

今日作业:

1.仿照《我与地坛》,写一段景物描写或你对父/母的“知道”。(细节描写为主,可加入感悟,少而精,200—300字)

2.摘录本课词语(包括拼音,2遍)

(以上作业做在练习本上,拍照上传)

3.预习《故都的秋》,早读复习《赤壁赋》。

人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。

——海德格尔

“小时候,奶奶吓唬我的最好办法,就是说:“再不听话,奶奶就死了!”

夏夜,满天星斗。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天上就少了一颗星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星。

“怎么呢 ”

“人死了,就变成一颗星。”

“为什么要变成星星呀 ”

“给走夜道儿的人照亮儿……”

那时候,我还不懂得问,是不是每个人死了都可以变成星星,都能给活着的人把路照亮。

如今,奶奶已经死了好多年。她带大的孙子忘不了她。尽管我现在想起她讲的故事,知道那是神话,但在夏天的晚上,我时常还像孩子那样,仰着脸,猜想哪一颗星是奶奶……我慢慢地回想奶奶讲过的那个神话。我相信,每一个活过的人,都能给后人的路上添一丝光亮。也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只是一支含泪的蜡烛…-- ---《奶奶的星星》节选

史铁生是我国有名的作家、散文家,他生于北京,从小就是个学霸,还很喜欢体育,是学校里有名的运动健将,参加过的比赛没有不获得名次的,尤其擅长80米跨栏,做一个专业的运动员曾一度是他的梦想。

年轻时他积极响应号召,到了延安农村插队,一次放牛时遇到了大雨,没有躲雨的地方,淋雨的他得了一场大病。那时候的他没有想到,自这一场病后,病痛会伴随他一生。

命运的苦痛就此而始,一年后,21岁的史铁生双腿瘫痪,因为延误了最佳治疗时期,回到北京治疗病情也没有好转。而后他又因为肾病发展成了尿毒症,每周要做三次透析才能维持生命。失去行动自由的痛苦,让史铁生几度想要结束生命。在《我与地坛》这篇文章里,他写了他瘫痪后的痛不欲生,他坐着轮椅去地坛,看到那里几近枯萎的老树,和那些斑驳的年代久远的建筑,悲从中来,他觉得生命没有一丝一毫的生气。

最难的时候,都是他的母亲,陪伴着他,安慰着他,这一切都写在了他的文章里

文章开篇,是双腿瘫痪后喜怒无常的史铁生,他坐在家里,很突然地就会发脾气,他砸碎玻璃、摔掉手边的任何能摔的东西,每当这个时候,他母亲就会悄悄地先躲出去。

《秋天的思念》是史铁生在他母亲死后四年写成的。又是一个秋天,他妹妹推着他去北海看菊花。各色的菊花在秋日里绽放着,热烈而深沉,泼泼洒洒,如母亲的爱,温柔而强大。此时的史铁生已经懂得了他母亲没有说完的话,他会带着他的妹妹,好好地活。

其实,史铁生本就患有先天性脊椎裂,但是在他选择上山下乡时,母亲知道他的理想,就没有阻止他。后来,他双腿瘫痪,母亲温柔地迎回儿子。他日渐颓废,母亲也绝不会放弃他,而是更加耐心地照顾他。

翻遍了资料,没有任何记载知道她的姓名,她在史铁生笔下是“母亲”,她温柔慈爱,她理性坚强,她在儿子脆弱的时候理解他、支撑他,直到自己生命的最后。

至亲的死亡,让他突然明白人的出生,是上天交给那人的事实,并且在交付时已经保证了它的结果,所以死亡是必然降临的节日,不必急于求成。

有研究者言,生病的儿子折磨母亲是有心理原因的。生命是母亲孕育的,那么这个生命个体的一切不幸都会与母亲有关。有时候想想,遭遇你坏脾气最多的人往往是母亲,因为这个世界上能够最大限度、无怨尤包容你的“坏”的人一般而言就是一位叫母亲的人。母亲离去后,史铁生对此有深切的体认。他确信,母亲的“苦”,还在于为儿子找到一条走向幸福之路而殚精竭虑。他疑惑,他所选择的写作之路未必是母亲盼望他找到的那条路。那么母亲所希望的路是怎样的路呢?史铁生的思索引向了关于生命的思考。

中国社科院文学研究所研究员陈福民认为,史铁生用自己的苦难提升了大家对生命的认识,使我们没有任何成本地享受了他所达到的精神高度。

史铁生突然离去,文坛肃然。

文学评论家谢有顺说,他是中国当代最关注心灵磨难并到达了一种深渊境遇的作家。他的写作,有力地捍卫了写作和生命的尊严,也建立起了一个作家当有的精神高度。

而作为一个普通读者,我是因为他的作品而了解了有个作家叫史铁生。他是一个令人尊敬的人,一位可以让母亲骄傲的儿子。

懂 你

满文军

你静静地离去

一步一步孤独的背影

多想伴着你

告诉你我心里多么地爱你

花静静地绽放

在我忽然想你的夜里

多想告诉你

其实你一直都是我的奇迹

一年一年风霜遮盖了笑颜

你寂寞的心有谁还能够体会

是不是春花秋月无情

春去秋来你的爱已无声

把爱全给了我

把世界给了我

从此不知你心中苦与乐

多想靠近你

依偎在你温暖寂寞的怀里

告诉你我其实一直都懂你

多想告诉你

你的寂寞我的心痛在一起

爸爸/妈妈,我想对您说……

向死而生

——德国哲学家海德格尔

我们每一个人都应该意识到死亡的存在,也唯有以这个为前提或参照,才能够真切地认识什么是生。

我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,

呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,

它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红……

1951年生于北京。

1967年毕业于清华附中初中部。

1969年到陕北延安地区“插队”。

1971年因双腿瘫痪回到北京。

1974年到某街道工厂做工。

1981年因患肾病后发展为尿毒症,靠透析维持生命,自己戏称“专业生病,业余写作”。

2010年12月31日凌晨3时46分因突发脑溢血逝世,享年59岁。

创作风格及其作品 他的作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。史铁生的写作与他的生命是完全合而为一的。

他说:“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创造去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程而为人。”因此,他的作品是对生存意义的探求,能清醒地正视生命存在本身的矛盾、困境。

史铁生的所有作品,均贯穿一点,就是对“生命的解读”。

《我与地坛》是一篇长篇哲思抒情散文,是作者十五年来摇着轮椅在地坛思索的结晶。

散文中饱含作者对人生的种种感悟,对亲情的深情讴歌。地坛只是一个载体,而文章的本质却是一个绝望的人寻求希望的过程,以及对母亲的思念。

本书分为七个部分,课文节选的是第一、二部分。

“地坛”指明清皇帝

祭祀地神之坛,在北

京市区北部。

剥蚀(shí) 恪守(kè) 亘古(gèn)

撅(juē) 肆意(sì) 坍圮(tān pǐ)

窸窣(xī sū) 譬如(pì) 熨帖(yù tiē)

猝然(cù) 步履(lǚ) 倔强(jué)

隽永(juàn) 颓墙(tuí) 捋着触须(lǚ)

一杈(chà) 沧桑(cāng sāng) 焦灼(zhuó)

字音字形

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

我与地坛

史铁生

——自然天地与生命哲思

( )与( ):

( )与( ):

梳理课文

我

地坛

我

母亲

快速浏览全文,思考两部分的写作重点分别是什么?

着重写

着重写母亲对“我”的影响和激励,母亲给“我”以生存的启发,使我懂得怎样生活。

地坛给“我”的启迪。

着重写

心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的姓名的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它。不是不断地去看这些文字而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作的心魂,看这心魄的可能与去向。

——史铁生

“生命的解读”

思考一:

阅读第一部分1—5节,进入地坛时,“我”是怎样的状态?(请划出相关句子)

等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。(3.1)

十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。(3.5)

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。(5.1)

……

迷茫、苦闷、颓废、绝望

21岁:生如夏花之绚烂

健壮的体魄

阳光的笑容

青春的激情

灿烂前程 美丽爱情……

三个“找不到”,反复。找不到存在的意义和价值,看不到生活的希望,生命被突然抛出轨道的不知所措和茫然。

左右苍茫时,总也得有条路走,这条路又不能再用腿去蹚tāng ,便用笔去找。

——史铁生《病隙碎笔》

这部分蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,阅读6—7节,思考作者提出了哪些关于生命的问题。

1.为什么要出生?

2.关于死的事(该不该去死?)

3.怎样活?

我终日躺在床上,一言不发,心里先是完全的空白,随后由着一个死字去填满。

——史铁生《我二十一岁那年》

“晚了一秒钟或者没能再晚一秒钟,也可以说是早了一秒钟却偏没能再早一秒钟,以致终身截瘫”……然后那一秒钟来了。然后那一秒钟过去了,我原本很健壮的两条腿彻头彻尾成了两件摆设,并且日渐消瘦为两件非常难看的摆设,这意味着倒霉和残酷看中了一个叫莫非(莫非是我的姓名)的人,以及他今后的日子。 ——史铁生《宿命》

我越来越相信,人生是苦海,是惩罚,是原罪。对惩罚之地最恰当的态度,是把它看成锻炼之地,便有了一种猜想——灵魂曾经不在这里,灵魂也不止于这里,我们是途经这里!……我们途经这里,那就是我们可以期待一个美好的世界,比如说极乐世界。

——史铁生《活出爱》

午后,如果阳光静寂

你是否能听

往日已归去哪里?

在光的前端,或思之极处

时间被忽略在存在中

生死同一

——史铁生《最后的练习》

活着就在于活着的过程

①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。

对生命的独特思考:

直面现实,珍爱生命

发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走岂非把人的特点搞丢了?便觉天昏地暗。等到又生出褥疮,一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患上“尿毒症”,经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何灾难的前面都可能再加一个“更”字。

——史铁生《病隙碎笔》

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

我与地坛

史铁生

——自然天地与生命哲思

P112--117

一、刚进入地坛时,“我”的状态:

迷茫、苦闷、颓废、绝望

二、在地坛,提出了三个关于生命的问题并有了独特感悟。

1.为什么要出生?

2.关于死的事(该不该去死?)

3.怎样活?

直面现实,珍爱生命

思考三:

阅读第一部分,思考:为什么是在地坛而不是在其他地方完成了关于生命的思考?

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。(第一节)

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分……我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。(第二节)

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿……(第三节)

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。(第五节)

①“我”与地坛有着相同的命运——

“园子”荒废,被人遗弃;“我”残废,被社会遗弃。

②“我”家与地坛很近。

第一处(第3节):四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

第二处(第5节):蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须……压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。” “满园子都是草木竟相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

第三处(第7节):十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的……譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

③地坛的景物带给“我”生命的启示,其 顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气。

为什么是在地坛而不是其他地方完成了关于生命的思考?

①“我”家与地坛很近。(第2节)

②“我”与地坛有着相同的命运——

“园子”荒废,被人遗弃;“我”残废,被社会遗弃。(第1、2、5节)

③地坛的景物带给“我”生命的启示,其 顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气。(第3、5、7节)

宿命的味道:

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮tān pǐ了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

第一处景物描写(第3节)

浮夸的琉璃、炫耀的朱红、高墙、玉砌雕栏:

剥蚀、淡褪、坍圮、散落:

愈见苍幽、茂盛得自在坦荡:

这些词语、句子

写出了地坛的哪些特点?

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮tān pǐ了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

第一处景物描写

浮夸的琉璃、炫耀的朱红、高墙、玉砌雕栏:

曾经的辉煌灿烂

剥蚀了、淡褪了、坍圮了、散落了:

如今的古旧、沧桑 、荒芜

愈见苍幽、茂盛得自在坦荡:

旺盛的生命力和强大的韧性

地坛除去了人工雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,显露出生命的本真。

地坛给作者提供了一个可以静静地审视自我、思考人生的空间。

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

没有永远的繁华

没有不变的绚烂;

繁华过后是荒芜,

绚烂终归于平淡。

愈见苍幽的老柏树

茂盛得自在坦荡的野草荒藤

旺盛的生命力

强大的韧性

面对岁月的侵蚀和世事变迁,不怨天尤人,从容面对

微不足道的生命中寄予着巨大的精神力量

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋lǚ着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕tuì,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。” “满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不息。这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

第二处景物描写(第5节)

这些景物分别具有哪些特点?

用了哪些手法?

写出了园子什么特点?

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋lǚ着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕tuì ,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。” “满园子都是草木竟相生长弄出的响动,窸窸窣窣窸窸窣窣xī sū片刻不息。这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

第二处景物描写

蜂儿稳稳地停:稳当而诗意

一朵小雾:美丽朦胧(比喻)

蚂蚁:可爱,充满活力,有目标、信心。(拟人)

瓢虫:无拘无束,自由自在,靠自己力量改变生活轨迹。(拟人)

蝉蜕:孤独失落/新生的获得必然要经历痛苦的煎熬(比喻)

露水:一系列华丽而流畅的动作,写尽了露水活泼可爱和强劲的生命力/不断地蓄积能量,在合适的时机展现美。

草木:不息的生命律动

第二处景物描写

特点:鲜活灵动、充满活力。都按自己的方式生存着、活动着,向人们展现缤纷的生命世界,诉说生命的美丽。

启发:不管怎样微弱纤细甚至被忽略被抛弃的生命,都有自身的价值和属于它们的欢乐、悲伤及情趣,都会忠实地完成生命的轨迹,人也不例外。

地坛荒芜但不衰败

自己残废但不颓废

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖yù tiē而微苦的味道。

第三处景物描写

譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;

譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;

譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;

譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;

譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖yù tiē而微苦的味道。

落日:生命最后光辉依然绚丽夺目

雨燕:勇敢、积极、乐观

孩子:快乐地活着

苍黑的古柏:不以物喜,不以己悲,宠辱皆忘,坦荡自在

亘古不变的宁静之美

草木和泥土的气味:生命的本真气息

落叶:按自己的方式真实坦然地活着

排比

特点:

都在地坛里留下了自己的身影, 地坛上不断上演着季节的离去与来临,所有这一切都见证了生命本身的律动的真实、丰富与永恒。

启发:

外在的环境是恶劣的,但生命是无法因遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,就能感受到人生的味道了。(怎样活)

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖yù tiē而微苦的味道。

第三处景物描写

有些东西:超然博大的历史沧桑感

生生不息的生命意识

景物描写对于表达作者的思想感情的作用:

第一、烘托了作者的心境;

第二、为作者的思考提供了特殊的背景,便于作者展开生命的思考。

第三、景物描写本身就是对生命的最好的解读。

如何理解 “一个世界”、“另一个世界”?

第5节第1—3行:两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到出路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿可以是可以逃避一个世界的另一个世界。

一个世界:悲苦的现实世界。

另一个世界:指缤纷的生命世界,作者栖居的精神家园。

(《导与练》P143“背景透视”)

有时候一个人偶然到了一个地方,会神秘地感觉到这正是自己栖身之所,是他一直在寻找的家园。

——何怀宏 《卢梭和他的湖》

路

荒芜冷落、历尽沧桑————荒芜并不衰败(寻路)

失魂落魄——感悟生死——豁达超脱(心路)

2021年11月28日晚,“鹿道森”在微博上发布一份“遗书”(《无需为他立碑,只愿玫瑰年年为他绽放》),介绍自己为“农村,留守儿童,山区孩子,校园霸凌经历者,摄影创作人,独居青年,追梦的人”。

从遗书看,他的家庭教育谈不上成功,母亲的控制欲太强,父亲又不负责任。在学校时,他也因为“很乖很礼貌”,而遭受了校园霸凌。工作后也不顺利,事业并没有多少起色。层层重压,让他的生命不堪重负。

“鹿道森”的悲剧,在网络上引发了很多共鸣。他对自己有个多元的角色定义——“农村,留守儿童,山区孩子,校园霸凌经历者,摄影创作人,独居青年,追梦的人”。他的这些标签,如果单独拿出来,和很多年轻人是重叠的;他经历的艰难,不少年轻人也有着切身的体会。

“鹿道森”令人唏嘘,但他的追问也值得我们聆听的,年轻人需要被善待。比如他呼吁“请停止校园霸凌吧”,他希望父母能多给子女关心、减少“语言的暴力”,这些也确实是备受关注的社会议题。

鹿道森(1996年12月4日-2021年11月28日),独立摄影师。

《鹿道森:别让生活中的一粒沙成了一座山》

《鹿道森自杀:同情他,也请放过他的家人》

《鹿道森走后:你我的救赎,从我们自己开始》

《离世的摄影师,为什么刺痛了上千万网友?》

《鹿道森,来得太晚的陌生善意》

……

不幸的人生各有各的不幸,鹿道森对困难的感受当然可以理解,但世事沧桑,无论如何,挫败感和无助感不是一个人选择弃世的理由,成年人的世界没有谁是容易的。这个世上,除生死,无大事。以为压倒自己头上的生活琐事是一座山,也许不过是一粒沙。

假如生活欺骗了你

俄国.普希金

假如生活欺骗了你,

不要悲伤,不要心急!

忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临!

心儿永远向往着未来;

现在却常是忧郁。

一切都是瞬息,一切都将会过去;

而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

《假如生活欺骗了你》是俄国诗人普希金于1825年流放南俄敖德萨同当地总督发生冲突后,被押送到其父亲的领地米哈伊洛夫斯科耶村幽禁期间创作的一首诗歌。诗歌全文表述了一种积极乐观而坚强的人生态度 。

苦难不是逃避生命的借口,

而是一种灵魂的磨炼!

凡是历经劫难而不屈者,

才是真正大写的人!

今日作业(12月17日):

1、完成《登泰山记》练习卷。

2、预习《我与地坛》第二部分。

3、明天早读:复习《登泰山记》文言字词句及背诵。

亲爱的小孩终回家!这一刻,他们等了14年又57天

央视新闻 2021-12-06 17:55

4年前,电影《亲爱的》中人物原型孙海洋不到4岁的儿子被人拐走,孙海洋从此踏上了漫长的寻子路。近日,此案取得重大突破——孙海洋的儿子找到了。今天(6日)中午,广东省深圳市公安机关为孙海洋父子举办认亲活动,一家人相隔14年又57天后终于团圆。

当18岁的儿子摘下口罩那一刻,孙海洋妻子的眼泪一下子涌了出来。她蹲在儿子身前,轻轻抚摸儿子的头,泣不成声:“你都长成大人了……”

孙海洋把自己包子铺的招牌换成了巨大的悬赏广告,在上百家媒体上登载了儿子的照片。直到今天,他的家里还有尚未发出去的几千张寻人启事。儿子失踪之前拍的每一张照片、每一件衣服都给孙海洋夫妇留下了无尽的思念。

孙海洋家中的一个箱子装着孩子所有的衣服、玩具、书。从孩子丢失之后,无论孙海洋搬家到哪里,都会带着它。“六一儿童节、他丢失的日子,我们打开就要哭。”

这些年来,孙海洋还曾变卖家产,先后前往全国26个省市寻找儿子。 懂事的孙卓在采访里坦诚到的:“我的父母找了我十四年,他们一定很爱我吧。”

满文军《懂你》:唱给父母。

《我与地坛》第二部分:我与母亲

又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

——史铁生《秋天的怀念》

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印。(本部分最后一节)

悟路

史铁生的母亲

北京林业大学教师

焦灼——含有母亲深深的忧虑和哀伤

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印。

“我”的每一次精神跋涉都混合着母亲的精神资助,都含有母亲的忧虑和哀伤。

“车辙”与“脚印”交织,象征着母亲和地坛融为一体,成长进步的每一寸都凝聚着母亲的心血。

地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。

阅读第2--3、8--9节,思考一:

母亲为“我”做了些什么?

她对“我”的关爱有什么特点?

“我”在母亲身上读出了什么?

(圈画相关句子)

第2节

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

事情一:帮“我”上地坛,无言目送

爱的特点:疼爱、理解、担心、尊重

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝cù然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈qí求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲做过最坏的准备了,但她从来没有对我说过“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她惟一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子最终能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

第3节:

事情二:在家担忧“我”,坐卧难宁。

第8节:

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会儿我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我更是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常待的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩 但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

事情三:到地坛找“我”,悄悄缓缓。

比喻。形象地写出了母亲久候不归时的茫然无助的神态,表达了母亲对儿子的深切关爱。

“我”在母亲身上读出了什么?

儿子想使母亲骄傲,这心情毕竟是太真实了,以致使“想出名”这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题,且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡,我开始相信,至少有一点我是想错了:我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月我都到这园子里来,年年月月我都要想,母亲盼望我找到的那条路到底是什么。母亲生前没给我留下过什么隽juàn 永的哲言,或要我恪kè守的教诲huì,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

第9节:

艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱

疼爱

理解

尊重

听第1--3节朗读录音,思考二:

“我”曾经给母亲出了一个怎样的难题?

为什么母亲是活得最苦的母亲?

(边听边圈画相关句子)

“我”曾经给母亲出了一个怎样的难题?

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟, 但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。(第2节1—4行)

待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝cù然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈qí求。现在我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲做过最坏的准备了,但她从来没有对我说过“你为我想想”。 事实上我也真的没为她想过。(第三节第4—14行)

“我”曾经给母亲出了一个怎样的难题?

理解、尊重儿子,支持儿子去探寻人生之路,必须送他去地坛;

但又无法不为儿子担忧,甚至做了最坏的打算(唯一的儿子自杀)。

1.儿子的不幸在母亲那儿是加倍的。

2.面对儿子的苦难想替代又无法替代。

3.她不能保证儿子一定能找到走向幸福的路,又要随时准备接受儿子自杀的噩耗。

为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子最终能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。(第3节后面9行)

今日作业:

《课时作业》之《我与地坛》P238—239第1—11题。

明天上课内容:

把《我与地坛》第二部分讲完,分析《登泰山记》作业,接着上《故都的秋》。

请同学们准备好:

书本

《课时作业》

《登泰山记》练习卷

记叙类文章特别关注细节描写

第三节开头:

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。

静态动词,说明站的时间长

牵挂,担忧,心疼、无奈

——深沉的爱

疼爱

理解

尊重

难题

最苦

目 送

寻 找

知 道

思考三:

“我”对母亲的爱体现在哪些地方?

(阅读第2—8节)

思考三:“我”对母亲的爱体现在哪些地方?读2—8段。

2、3、5、6、8段:

回忆母亲为我做的事,设想母亲的心理,理解母亲的苦难与伟大。

4—5段:

通过写小说回报母亲,让母亲骄傲,让母亲分享我的快乐。

5-7段:

小说发表后作者整日怀念母亲(失落与惆怅)。

第8段:?

第8段:“我”对母亲的爱?

我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她--但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

倔强:“我”看见他,她没看见“我”,而“我”决意不喊她。

对母亲的爱:痛悔自己的倔强jué jiàng羞涩来表现对母亲深深的歉意、痛彻心扉的悔恨和无法弥补的遗憾。

第5--6节:小说发表后作者整日怀念母亲

在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着。我便又不能在家里待了,又整天整天独自跑到地坛去,心里是没头没尾的沉郁和哀怨,走遍整个园子却怎么也想不通:母亲为什么就不能再多活两年?为什么在她儿子就快要碰撞开一条路的时候,她却忽然熬不住了?莫非她来此世上只是为了替儿子担忧,却不该分享我的一点点快乐?她匆匆离我去时才只有四十九呀!有那么一会,我甚至对世界对上帝充满了仇恨和厌恶。后来我在一篇题为“合欢树”的文章中写道:“我坐在小公园安静的树林里,闭上眼睛,想,上帝为什么早早地召母亲回去呢?很久很久,迷迷糊糊的我听见了回答:‘她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去。’我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过。”小公园,指的也是地坛。

只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。上帝的考虑,也许是对的。

歉意、悔恨、遗憾……

无奈的安慰,理解了母亲的苦难与伟大

阅读第7节,母亲离去后“我”摇着轮椅在园中度过一天,作者为什么要这么写?

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨ái到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里オ有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

从清晨到白昼,从午后到傍晚,从日升到月升, “我”走遍了这院子的每一个角落 ,一切都像往常一样,但是母亲却已经离开了“我”,一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找“我”了。

此时的“我”已经真正懂得母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但已经来不及了。

作者反复讲“母亲已不在了”,一唱三叹,强烈表达出“我”因母亲不在而产生的失落、惆怅、痛悔之情。

——物是人非

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨ái到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里オ有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

《课时作业》P239第9题

9、第一段中,作者反复说“母亲已经不在了”,用意何在?作者明知母亲已经不在了,可为什么后来又说“心里才有点明白,母亲不能再来园中找我了”?

用意:一唱三叹,强烈地表达出“我”因母亲不在而产生的失落与痛苦。

原因:

(1)“我”沉浸在对往事的回忆和失去母亲的痛苦中,心神恍惚。

(2)“我”孤零零地待在地坛,直到黑暗来临、月光浮起,再没有人来“催”我回家时,这陌生的感受使“我”真实地感到母亲已离“我”而去。

这样一位母亲给史铁生以怎样的生命启示?

对于一个深深陷入苦难的人来说,单靠自我对生命的理性认识是不够的,使作者能超越苦难的更为强大、恒久的力量便是母爱。从母亲的身上作者读懂了“她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱”。为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定的生活下去。母亲的爱、母亲的意志、母亲的命运、母亲的苦难,让“我”明白了生存的意义,生存的价值,也让“我”在逆境中更加坚强,找到了一条通往幸福的道路。母爱使他在追寻生命的意义的路途上找到了答案,所以,母亲是史铁生人生的路标。

我们能感受到母亲的这种对待生活的态度,本身就启示着我要勇敢的活下去。

真的爱你

梁美薇作词 黄家驹作曲 Beyond全体成员演唱

无法可修饰的一对手

带出温暖永远在背后

纵使啰嗦始终关注

不懂珍惜太内疚

沉醉于音阶她不赞赏

母亲的爱却永未退让

决心冲开心中挣扎

亲恩终可报答

春风化雨暖透我的心

一生眷顾无言地送赠

是你多么温馨的目光

教我坚毅望着前路

叮嘱我跌倒不应放弃

没法解释怎可报尽亲恩

爱意宽大是无限

请准我说声真的爱你

你和父母之间最让你感动或后悔的一件事?

生命的两个支点

地坛

母亲

自然

精神家园

亲情

精神支柱

荒芜但并不衰败

生命感悟,

看透了生死(为什么生)

坚忍的意志、毫不张扬的爱

生存启发,坚强地承受苦难,坚忍地活下去(怎样活)

走出困境,重塑自我(精神源泉)

在突然而至的人生悲剧面前,有着相当文化修养的史铁生,产生这样的信息:“我们不能指望没有困境,可我们能够不让困境扭曲我们的智慧。”他的作品带来了肌体健全的作家所不能具有的抚慰人类灵魂、振奋人的精神的热力。

——摘自《20世纪中国作家心态史》

陈希米:华夏出版社副编审,当代作家史铁生的妻子。

代表作品:

《让“死”活下去》

他是中国当代最关注心灵磨难并到达了一种深渊境遇的作家。他的写作,有力地捍卫了写作和生命的尊严,也建立起了一个作家当有的精神高度。

-------文学评论家谢有顺

史铁生已经故去,留下的是不朽的地坛和生命的感悟。人既是向死而生,与其悲情满怀,不如乐观面对,在人世沧桑中见天地永恒,在眷恋感伤中不忘前行,这便是生命之“地坛”的终极意义。

心灵突出重围

史铁生最崇拜的短跑健将卡尔.刘易斯,他在《我的梦想》一文中这样写到:“若是有什么办法能使我变成他,我肯定不惜一切代价,如果我来世能有那样一个健美的躯体,今生这一身残病的折磨也就得到来了足够的补偿。”

但史铁生发现不是只有残疾人才有局限,刘易斯最后输给了约翰逊,困境和局限让任何人都感到茫然,感到困苦,刘易斯也存在不能超越自身的局限,后来知道约翰逊跑出了9秒29是服用了兴奋剂。

史铁生说:“难道我们不该对灵魂有了残疾的人,比对肢体有了残疾的人给予更多的同情和爱吗?”在这里,史铁生深刻地认识到每个人都有局限,而且还有比肉体残疾更严重的是灵魂的残疾,意识到这一点,史铁生终于从残疾的阴影里走出来了。

卡尔-刘易斯:

美国田径运动员

曾参加1996年亚特兰大夏奥运会

人生(鲍尔吉.原野)

人生,

从自己的哭泣声中开始,

在别人的泪水里结束,

这中间的时光,就叫做幸福。

人活着,当哭则哭,声音不悲不苦,

为国为民啼出血路,

人死了,让别人洒下诚实的眼泪,

数一数,那是人生价值的珍珠。

诗人用朴实的语言道出生命的真谛:

活出生命的意义,是每个人毕生的追求。

活在这珍贵的人间

海子

活在这珍贵的人间

太阳强烈

水波温柔

一层层白云覆盖着

我踩在青草上

感到自己是彻底干净的黑土块

活在这珍贵的人间

泥土高溅

扑打面颊

活在这珍贵的人间

人类和植物一样幸福

爱情和雨水一样幸福

像植物一样去感受阳光、雨水和泥土,生命是如此温暖、纯洁而亲切。活着是幸福的,能感受自然是幸福的。

作者珍爱这一切,也珍爱生命。简单的意象构成了海子理想中的诗意家园,体现了海子对美好事物的眷恋和对幸福生活的向往。

P238

《登泰山记》作业讲解

一.填空题。

《登泰山记》的作者是 ,他是我国 朝 派的古文家,他和 、 并称为 。

姚鼐 清 桐城

方苞 刘大櫆kuí 桐城派三祖

二.选择题。

1.下列画线字解释不正确的一项是( )

A.自京师乘风雪(冒着) B.半山居雾若带然(居住)

C.道皆砌石为磴dèng (石级) D.亭东自足下皆云漫(弥漫)

B.居:停留

2.下列加点字解释不正确的一项是( )

A.稍见云中白若樗蒱chū pú数十立者(逐渐) B.正赤如丹(红色)

C.极天云一线异色 (天边) D.其远古刻尽漫失(模糊)

B.丹:朱砂

失:缺失

3.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.极天云一线异色,须臾成五采。 B.多平方,少圜。

C.苟非吾之所有,虽一毫而莫取。 D.其级七千有余。

答案:C

A.采同彩 B.圜同圆 D.有同又

4.下列画线字词类活用现象,与例句相同的一项是( )

例句:泰山之阳,汶水西流。

A.苍山负雪,明烛天南。 B.侣鱼虾而友麋鹿

C.崖限当道者。 D.下江陵,顺流而东也。

答案:C

例句和C均为名作状 西:向西 限:像门槛

A.烛:照。名作动。

B.侣:以…为侣 意动用法

D.东:东下,东行 名作动

5.下列句子中画线词语与现代汉语语义相同的一项是( )

A.越长城之限,至于泰安 B.多平方,少圜。

C.正赤如丹,下有红光动摇承之。 D.杯盘狼籍,相与枕藉乎舟中

6.下列翻译的句子不正确的一项是( )

A.自京师乘风雪(从京城冒着风雪)

B.道皆砌石为磴(道路都是石板砌成的石阶)

C.苍山负雪,明烛天南(青黑色的山上覆盖着白雪,明亮的蜡烛光照亮了南面的天空)

D.半山居雾若带然(半山腰处停留的云雾就像是一根飘带)

5.D A.至于:到达 B.平方:平的,方形的

C.动摇:晃动摇荡 D.狼籍:凌乱 枕藉:枕着垫着

6.C

翻译:青黑色的山上覆盖着白雪,雪反射的光照亮了南面的天空。

负:背 烛:照

7.下列句子中,与其他三句句式不同的一项是( )

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强 B.凌万顷之茫然

C.今所经中岭及山巅,崖限当道者 D.固一世之雄,而今安在哉?

7.D ABC均为定语后置句 D为判断句和宾语前置句。

8.《登高》一诗中, 这两句诗描述了杜甫一生失意,常陷入病痛孤独之境;在《登泰山记》中, 这两句作者先后用拟人和比喻的修辞手法写出了自己登上泰山山顶时刹那间的感受。下列选项正确的一项是( )

A.万里悲秋常作客,百年多病独登台 苍山覆雪,明烛天南

B.万里悲秋长作客,百年多病独登台 苍山负雪,明烛天南

C.万里悲秋常作客,百年多病独登台 苍山负雪,明烛天南

D.万里悲秋长作客,百年多病独登台 苍山覆雪,明烛天南

8.C

9.关于文化文学常识的解说,不正确的一项是( )

A.“当其南北分者,古长城也”中的古长城是指春秋战国时齐国所筑长城的遗址。

B.“戊申晦”中的“晦”是指农历每月的第一天,“朔”是农历每月的最后一天,“七月既望”的“望”是指农历每月十五。

C.“五鼓”是指“五更”,“一鼓”相当于现在的两个小时。

D.“皇帝行宫在碧霞元君祠东”中的“行宫”是指皇帝出外巡行时居住的处所。

9.B

“晦”指农历每月最后一天,“朔”指农历每月第一天。

1.苍山负雪

2.明烛天南

3.泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

4. 四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余

5. 余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。(中谷)

错误答案:今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。

6. 望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

7.大风扬积雪击面

8. 稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。

9. 日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。

10. 是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。

11. 绛皓驳色,而皆若偻。

三.理解性默写

四.翻译句子。

1.泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

2.道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。

一路上大雾弥漫,冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登。

3.亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

逐渐看见云中几十个白色的像掷具一样的立着的东西,那是山峰。

4.回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

五.下面是一则首届“中华泰山诗词大会”组委会拟发给某校的邀请函初稿的片段,其中有五处词语使用不当或不得体,请找出并作修改。

首届“中华泰山诗词大会”将于2018年11月22~29日隆重开幕。组委会向贵校的各位老师和同学们发出诚挚邀请。届时,您将会看到师生们精彩的诵读表演和才艺展示。您也可以牛刀小试,一展诗词诵读方面的才华。同时也希望各位能对“中华泰山诗词大会”的后续举办提出一孔之见。

①将“开幕”改为“举行”

②删去“各位”或“们”

③将“看到”改为“欣赏到”

④将“牛刀小试”改为“登台表演”

牛刀小试:比喻有很大的本领,先在小事情上施展一下。

⑤将“一孔之见”改为“宝贵意见”。

一孔之见:比喻狭隘片面的见解(多用作谦辞)

今日作业:

1.仿照《我与地坛》,写一段景物描写或你对父/母的“知道”。(细节描写为主,可加入感悟,少而精,200—300字)

2.摘录本课词语(包括拼音,2遍)

(以上作业做在练习本上,拍照上传)

3.预习《故都的秋》,早读复习《赤壁赋》。

人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。

——海德格尔

“小时候,奶奶吓唬我的最好办法,就是说:“再不听话,奶奶就死了!”

夏夜,满天星斗。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天上就少了一颗星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星。

“怎么呢 ”

“人死了,就变成一颗星。”

“为什么要变成星星呀 ”

“给走夜道儿的人照亮儿……”

那时候,我还不懂得问,是不是每个人死了都可以变成星星,都能给活着的人把路照亮。

如今,奶奶已经死了好多年。她带大的孙子忘不了她。尽管我现在想起她讲的故事,知道那是神话,但在夏天的晚上,我时常还像孩子那样,仰着脸,猜想哪一颗星是奶奶……我慢慢地回想奶奶讲过的那个神话。我相信,每一个活过的人,都能给后人的路上添一丝光亮。也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只是一支含泪的蜡烛…-- ---《奶奶的星星》节选

史铁生是我国有名的作家、散文家,他生于北京,从小就是个学霸,还很喜欢体育,是学校里有名的运动健将,参加过的比赛没有不获得名次的,尤其擅长80米跨栏,做一个专业的运动员曾一度是他的梦想。

年轻时他积极响应号召,到了延安农村插队,一次放牛时遇到了大雨,没有躲雨的地方,淋雨的他得了一场大病。那时候的他没有想到,自这一场病后,病痛会伴随他一生。

命运的苦痛就此而始,一年后,21岁的史铁生双腿瘫痪,因为延误了最佳治疗时期,回到北京治疗病情也没有好转。而后他又因为肾病发展成了尿毒症,每周要做三次透析才能维持生命。失去行动自由的痛苦,让史铁生几度想要结束生命。在《我与地坛》这篇文章里,他写了他瘫痪后的痛不欲生,他坐着轮椅去地坛,看到那里几近枯萎的老树,和那些斑驳的年代久远的建筑,悲从中来,他觉得生命没有一丝一毫的生气。

最难的时候,都是他的母亲,陪伴着他,安慰着他,这一切都写在了他的文章里

文章开篇,是双腿瘫痪后喜怒无常的史铁生,他坐在家里,很突然地就会发脾气,他砸碎玻璃、摔掉手边的任何能摔的东西,每当这个时候,他母亲就会悄悄地先躲出去。

《秋天的思念》是史铁生在他母亲死后四年写成的。又是一个秋天,他妹妹推着他去北海看菊花。各色的菊花在秋日里绽放着,热烈而深沉,泼泼洒洒,如母亲的爱,温柔而强大。此时的史铁生已经懂得了他母亲没有说完的话,他会带着他的妹妹,好好地活。

其实,史铁生本就患有先天性脊椎裂,但是在他选择上山下乡时,母亲知道他的理想,就没有阻止他。后来,他双腿瘫痪,母亲温柔地迎回儿子。他日渐颓废,母亲也绝不会放弃他,而是更加耐心地照顾他。

翻遍了资料,没有任何记载知道她的姓名,她在史铁生笔下是“母亲”,她温柔慈爱,她理性坚强,她在儿子脆弱的时候理解他、支撑他,直到自己生命的最后。

至亲的死亡,让他突然明白人的出生,是上天交给那人的事实,并且在交付时已经保证了它的结果,所以死亡是必然降临的节日,不必急于求成。

有研究者言,生病的儿子折磨母亲是有心理原因的。生命是母亲孕育的,那么这个生命个体的一切不幸都会与母亲有关。有时候想想,遭遇你坏脾气最多的人往往是母亲,因为这个世界上能够最大限度、无怨尤包容你的“坏”的人一般而言就是一位叫母亲的人。母亲离去后,史铁生对此有深切的体认。他确信,母亲的“苦”,还在于为儿子找到一条走向幸福之路而殚精竭虑。他疑惑,他所选择的写作之路未必是母亲盼望他找到的那条路。那么母亲所希望的路是怎样的路呢?史铁生的思索引向了关于生命的思考。

中国社科院文学研究所研究员陈福民认为,史铁生用自己的苦难提升了大家对生命的认识,使我们没有任何成本地享受了他所达到的精神高度。

史铁生突然离去,文坛肃然。

文学评论家谢有顺说,他是中国当代最关注心灵磨难并到达了一种深渊境遇的作家。他的写作,有力地捍卫了写作和生命的尊严,也建立起了一个作家当有的精神高度。

而作为一个普通读者,我是因为他的作品而了解了有个作家叫史铁生。他是一个令人尊敬的人,一位可以让母亲骄傲的儿子。

懂 你

满文军

你静静地离去

一步一步孤独的背影

多想伴着你

告诉你我心里多么地爱你

花静静地绽放

在我忽然想你的夜里

多想告诉你

其实你一直都是我的奇迹

一年一年风霜遮盖了笑颜

你寂寞的心有谁还能够体会

是不是春花秋月无情

春去秋来你的爱已无声

把爱全给了我

把世界给了我

从此不知你心中苦与乐

多想靠近你

依偎在你温暖寂寞的怀里

告诉你我其实一直都懂你

多想告诉你

你的寂寞我的心痛在一起

爸爸/妈妈,我想对您说……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读