6.1《老子》四章 课件(共60张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(共60张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-12 22:01:26 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

《史记》:“孔子适周,将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟吾知其能飞;鱼吾知其能游;兽吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰(zēng)。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

释义:孔子离去以后,对弟子们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的可以织网捕获它,会游的可织成丝线去钓它,会飞的可以用箭去射它。至于龙,我就不知道它能驾着风而飞腾升天。我今天见到的老子,大概就像龙一样吧!”

激趣导入

《老子》四章

学习目标

1.了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通文意。

2.分析本文使用的论证方法,概括本文的艺术特色。

3.理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道

家文化内涵,思考其现实意义。

知人论世

壹

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

诵读体会

贰

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

文本研读

叁

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

艺术赏析

肆

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

目 录

任务一

知人论世

了解老子

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。主张无为而治。

史载,老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

老子降生

老子的父亲老佐是宋国的司马。楚国攻宋,老佐在守彭城督战时被楚君鱼石部下放暗箭射中,入胸五寸,不幸坠马身亡。宋军群龙无首,溃不成军,四散逃窜。老佐眷属正处宋营军帐中,有数名侍女、十数家将、数十侍卫。忽闻老佐阵亡,又见敌军如潮涌来,众家将急忙驾车,保老夫人且战且逃。至傍晚,追兵虽已不见,但老夫人身旁仅剩下两名侍女和一位驾车家将了。家将不敢稍停,披星戴月,摸黑前行,慌不择路,沿西南方向奔去。第二日天明时分,老夫人与家将侍女来到一个偏僻村庄,向村民问去宋都之路,均摇头说不知。家将只知应向西行,岂知早已偏南。一行四人绕小道,行程七日,仍不见宋都,却来到了陈国相邑。

老子轶事

正行之时,老夫人突觉腹中疼痛。原来她已有七月身孕,老佐为践君前诺言,以必胜之心携眷出征。此时兵败,老夫人又有丧夫之悲,亡命他国,心中焦虑,身体疲劳,以至腹中胎动,疼痛难忍。侍女惊慌无措,家将忙停车于路旁,奔至村中寻一老妇前来。不过几刻时光,只听篷车之内响起“哇哇”哭声,一个早产男婴出世,这便是老佐之子──老子。

老子降生,体弱而头大,眉宽而耳阔,目如深渊珠清澈,鼻含双梁中如辙。因其双耳长大,故起名为“聃”;因其出生于庚寅虎年,亲邻们又呼之曰小狸儿,即“小老虎”之意。因江淮间人们把“猫”唤作“狸儿”,音同“李耳”。久而久之,老聃小名“狸儿”便成为大名“李耳”一代一代传下来了。

老子轶事

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

了解《老子》

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》主题思想为“道法自然”。

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

了解老子思想

政治思想:

老子在《道德经》第三章里,提出了他的“无为”思想。

老子主张“不尚贤”、“使民无知、无欲”,设想要人们回到一种无矛盾的“无为”境界。老子崇尚“无为”,主张顺其自然,合乎天理,否定有神论。是当时较为先进的思想之一。

哲学思想:

老子思想的核心是“道”(朴素辩证法)。

老子认为一切事物都遵循这样的规律(道):事物本身的内部不是单一的、静止的,而是相对复杂和变化的。事物本身即是阴阳的统一体。相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。

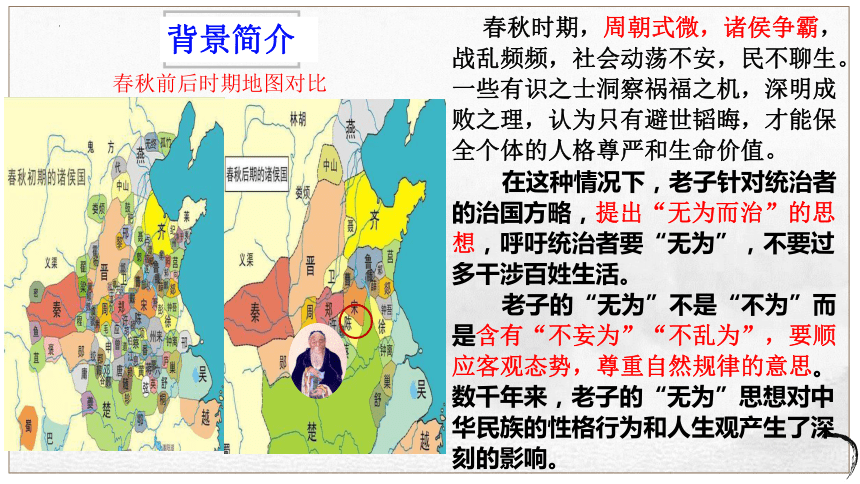

春秋前后时期地图对比

春秋时期,周朝式微,诸侯争霸,战乱频频,社会动荡不安,民不聊生。一些有识之士洞察祸福之机,深明成败之理,认为只有避世韬晦,才能保全个体的人格尊严和生命价值。

在这种情况下,老子针对统治者的治国方略,提出“无为而治”的思想,呼吁统治者要“无为”,不要过多干涉百姓生活。

老子的“无为”不是“不为”而是含有“不妄为”“不乱为”,要顺应客观态势,尊重自然规律的意思。数千年来,老子的“无为”思想对中华民族的性格行为和人生观产生了深刻的影响。

背景简介

任务二

诵读体会

活动要求:

每个小组派一位代表展示朗读,其他同学认真倾听,并从音量大小、字音是否准确、节奏是否恰当等方面进行恰当点评。

学习活动一

活动一

明确字音。

毂(gǔ) 埏埴(shān zhí)户牖(yǒu)

矜(jīn) 赘(zhuì) 强行者(qiǎng)

泮(pàn) 累土(léi) 几成而败之(jī)

任务三

文本研读

文本探究

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

②共:共同占有,共用。

③毂gǔ:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

④当:在(某处,某时)。

⑤无:指车毂的中空处。

⑥埏shān埴 zhí:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。

⑦户牖:门窗。

⑧有之以为利,无之以为用:"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

第十一章

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

[释义]

三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,车的作用正是产生在车毂中空的地方。揉和黏土用来制作器皿,器皿的功用正是产生在器具中空的地方。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生在门窗四壁内的空虚部分。所以,“有”(车子、器皿、屋室)供人方便利用,“无”发挥了它的作用。

问题探究

1.探讨:这一则蕴含着老子什么思想?

明确:“无用之用”是为大用。

问题探究

2.如何理解“有”和“无”?对我们有何启示?

有这样一个故事:宋代画院招生考试曾出过一个画题,题目叫作“深山藏古寺”。一个考生画了古寺的全貌,周围是崇山峻岭,这显得太直、太露,没有把“藏”的旨意画出来;有的应试者画了绿树掩映中的古寺一角,旁边是悬崖绝壁,这样的构思就显得含蓄,但还是嫌直白了些;最高明的一个应试者没有画古寺的一砖一瓦,只画了一条通往深山的石径和一个在溪边挑水的和尚。这个考生在“藏”字上做了文章,他虽然没有直接画寺,但人们不难从通往深山的石径和挑水的和尚联想到深山必藏有古寺。画面内蓄丰厚,表达含蓄,真是避实就虚,尽得风流。

问题探究

2.如何理解“有”和“无”?对我们有何启示?

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有、无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”。

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

问题探究

3.试分析本章的论说特点。

明确:

①运用举例论证,从世俗的经验展开思辨,用“车毂”等生活实例,直接论说道理。

②运用排比,增强韵味和气势,富有韵律美。

2022/7/12

第7则

人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

延伸拓展

明确:矜守柔弱,反对逞强

弱能胜强,柔能克刚

探讨:这一则蕴含着老子什么思想?

小结:

学了上面两则我们看到了老子的智慧,他总能看到我们平常思维没有的东西他的思维方式有什么不同?

————逆向思维

顺向思维——坚强比柔弱好,强大能战胜柔弱,我们看到的是有用者的用处。

逆向思维——柔弱比坚强好,柔弱能战胜强大,看到“无用之用”。

文本探究

研读第二十四章

原文:企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

活动一:解释词语并翻译句子。

①企者不立:踮起脚的人不能久立。

②跨者不行:跨大步的人行走不稳

③见:同“现”。 ④彰:彰显 。

⑤自伐:和“自矜”一个意思,自我夸耀。 ⑥长:长久

⑦其:代词,代指上面四种行为。

⑧行:同“形”。

⑨物或恶之:人们常常厌恶他们。

⑩处:为,做。

文本探究

研读第二十四章

原文:企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

活动一:解释词语并翻译句子。

释义:踮起脚跟想要站得高,反而站立不住;迈起大步想要前进得快,反而不能远行。自逞已见的反而得不到彰明,自以为是的反而得不到显昭,自我夸耀的建立不起功勋,自高自大的不能长久。从道的角度看,以上这些急躁炫耀的行为,只能说是剩饭赘瘤。因为它们是令人厌恶的东西,所以有道的人决不这样做。

问题探究:1.老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?

企者、跨者——不是人体最自然的状态,违背人体的自然规律。

自见、自是、自伐、自矜者——是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

2.这一章告诉我们什么道理?

明确:急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。可见,老子强调以退为进的处世哲学,主张无为而治的为政之道。

顺道而行,谦虚谨慎,无为而治。

3.这一章采用了什么论证方法?

明确:运用了反面设喻的手法,列举并剖析了企立、跨行的两种现象及四种人生态度(自见、自是、自伐、自矜)及其后果,点明这是有道的人不愿意做的事,更加形象生动,通俗易懂。

【学习迁移】

『学习任务』现实中,有些老师和家长特别鼓励同学们去积极地展现自我,彰显自我个性,对此你怎么看待?请联系实际简要谈谈你的看法。

参考示例:

俗话说“酒香也怕巷子深”。在现实生活中,一定程度的自我表现与能力展示固然应该有,但需要有个度。

过度的自我表现,一味让孩子刻意不自然地炫耀,不仅得不到称赞,反而会让人觉得幼稚浅薄,缺少内涵。如果为了某种目的而不顾孩子是否愿意、是否有能力,就更令人生厌。所以尊重孩子的愿望不加干涉,顺其自然发展才是最好的选择。

真正的自我表现、自我展示,需要真才实学。而抛却浮华,修炼真学问,真功夫,才是正道。

文本探究

研读第三十三章

原文:知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

活动一:解释词语并翻译句子

①强行者:勤勉而行的人

②不失其所者:不丧失立身之基的人

③死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿

释义:

能了解、认识别人叫做智慧,能认识、了解自己才算聪明。能战胜别人是有力的,能克制自己的弱点才算刚强。知道满足的人才是富有人,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

问题探究

1.如何理解本章中四句话之间的关系?

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。”为一组,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

如果对已经达到的境界(自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。

那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。

(参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版)

2.在这一章里老子给我们提出了什么要求?

明确:要做自知、自胜、自足、强行的人。在老子看来,“知人”、“胜人”十分重要,但是“自知”、“自胜”更加重要。他认为,一个人倘若能省视自己、坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。个人的精神修养,可以使人具有智、明、力、强、富、志、久、寿这些品格和素质,这些都具有积极的意义。

人生唯有自知,自胜,自强,才能实现天地之志,与道长存。

文本探究

研读第六十四章

原文:其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

活动一:解释词语并翻译句子

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

安:安稳,稳定

持:持守,守成

兆:征兆,苗头

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离 、分散

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

未有:没有发生

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

文本探究

释义:

事物安然未生变的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱时容易消解,事物细微时容易散失。做事情要在它尚未发生以前就处理妥当;治理国政,要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树,生长于细小的萌芽;九层的高台,筑起于每一堆泥土;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

老子说“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

明确:①荀子的观点强调的是如何做能达到最终的结果,因此他认为要“锲而不舍”“用心一也”,提出了积极进取的主张。

②老子则强调要重视开端的细微之处,主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成。

为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执者失之:(对权利)有所把持的就会失去。

无为:不妄为,指顺应自然,不求有所作为

释义:

有所作为的将会招致失败,有所执着的将会遭受损害。因此圣人无所作为所以也不会招致失败,无所执着所以也不遭受损害。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

之:主谓间,取消句子独立性

从事:行事,办事

几jī:接近

慎:形作动,慎重对待

慎终如始:如同开始时一样,谨慎地对待结束。

释义:

人们做事情,总是在快要成功时失败,所以当事情快要完成的时候,也要像开始时那样慎重,就没有办不成的事情。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

欲不欲:一“欲”,动词,想要。二“欲”,名词,想要的东西。

贵:崇尚,重视。

学不学:学习常人所不学习的。

复:弥补、补救

辅:辅助

不敢为:不妄加干预。

释义:因此,有道的圣人追求人所不追求的,不稀罕难以得到的货物,学习别人所不学习的,补救众人所经常犯的过错。这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

问题探究:概括第六十四章蕴含什么道理?

这一章是谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。

告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。始终保持谨慎,不要懈怠,做事情保持初始时的那种热情,提升韧性,才能做到“慎终如始,则无败事”。

活动四

艺术赏析

分析本文的写作特色

1.善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

2.善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”“圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等,都体现了老子的逆向思维。

3.语言凝练精妙,多用格言、警句。

《老子》中,多用方言、谚语、格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

4.善用比喻、排比、对偶等修辞。

拓展探究:

对比儒道两家思想探究其异同:

第八章 上善若水

译文:最高的善如同水一样。水滋养万物而不与万物相争,停留在人们厌恶的地方——低洼之地,所以最接近“道”。居处善于选择地方,心胸善于保持沉静宽广,待人善于真诚友爱,说话善于遵守信用,为政善于精简治理,处事善于发挥所长,行动善于把握时机。正因为有不争的美德,所以没有怨咎。

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

【解读】

老子用水性来比喻有德之人的人格,认为他们的品格像水一样:一是柔,二是居于卑下的地方,三是滋润万物丽不与之争。具备理想人格的人也应该具有这种心态,不但做有利于众人的事情而不与之争,而且还愿意去众人不愿去的地方,愿意做别人不愿做的事情。他可以忍辱负重,任劳任怨,能尽其所能贡献自己的力量去帮助他人,而不会与他人争功、争名、争利,这就是老子“善利万物而不争”的著名思想。

第十二章 五色目盲

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

译文:缤纷绚丽的颜色使人眼睛迷乱;纷繁嘈杂的音调使人听觉不敏;浓郁强烈的味道使人味觉受损;纵马狩猎,使人心情放荡发狂;稀奇珍贵的物品使人行为有害。因此,圣人只求满足温饱,不沉迷于感官享乐,所以应该抛去外物的诱惑而保持安定知足的生活。

【解读】

本章揭示了“为腹”与“为目”的辩证关系,指出了物欲文明对人的伤害,并通过色彩、声音、味道、狩猎、稀有之物对于人身心的种种伤害,进而导出自己的观点:沉迷于感官上的享乐会导致人感触功能减退,会使人的品行偏离正道。老子坚决排斥这种生活方式,而是提倡“为腹不为目”的生活态度,实际上就是把前一章的“利”和“用”关系归结到人体科学上来。表明了老子以“道”为本的微观认识论。只不过是老子在本章继续列举防碍心法达到“无”的事例。眼睛失去辨别事物的能力,就会迷惘。

时代背景:

春秋时期,一些诸侯国经过长期休养生息发展了起来,而王室的力量却逐步衰微,渐渐丧失控制诸侯的能力。强大了的诸侯,不再对周王室唯命是从了,他们有的蚕食周的土地,有的攻伐别的诸侯国。

据史书记载,春秋242年间,有36名君主被杀,52个诸侯国被灭,有大小战事480多起,诸侯的盟会450余次。

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

核心思想对比

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

异同

儒

道

比

加法

减法

拓展探究:

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

互补

儒

道

粮店

加法

减法

药店

精神失意之良方

立身处世之根本

人生启迪:

用儒家思想进取,

用道家智慧炼心。

做勇于担当的堂堂“君子”

做内心超然的悠悠“圣人”

请根据课本中老子的思想,对《红楼梦》中的王熙凤该人物做一个点评。

王熙凤:

机关算尽太聪明,反算了卿卿性命!生前心已碎,死后性空灵。家富人宁;终有个,家亡人散各奔腾。枉费了意悬悬半世心,好一似,荡悠悠三更梦。忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。呀!一场欢喜忽悲辛。叹人世,终难定!

随堂练习

1.下列句子中对加点词的解释有误的一项是( )

A.自是者不彰 彰:明辨是非

B.常于几成而败之 几:接近

C.复众人之所过 复:重复

D.吾为其无用而掊之 掊:击破

【答案】C

【解析】C项,“复”是动词,弥补、补救;句子译为:补救众人犯下的过失。故选C。

随堂练习

2.下列句子中加点词的意义和例句相同的一项是( )

例句:自伐者无功

A.此五霸之伐也 B.十年春,齐师伐我

C.坎坎伐檀兮 D.平伐其功

【答案】D

【解析】例句中的“伐”是动词,夸耀。

A项,“伐”是名词,功劳,功业。句意:这是五霸一般的功业啊。

B项,“伐”是动词,讨伐,攻打。句意:鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

C项,“伐”是动词,砍伐。句意:砍伐檀树声坎坎啊。

D项,“伐”是动词,夸耀。句意:屈原就夸耀自己的功劳。故选D。

随堂练习

理解性默写

(1)老子认为,人不但要了解别人,也要了解自己,即“__________,___________”,以提高自身修养。

(2)老子以树木为喻,表达大的事物总是从小的东西发展起来的道理的句子是:_____________,___________。

(3)老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“___________,___________”的结果。

(4)在《<老子>四章》中,表达了“有”能给人便利,是因为“无”发挥了它的作用的句子是:__________,_______________。

随堂练习

【答案】(1)知人者智,自知者明

(2)合抱之木,生于毫末

(3)民之从事,常于几成而败之

(4)故有之以为利,无之以为用

《史记》:“孔子适周,将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟吾知其能飞;鱼吾知其能游;兽吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰(zēng)。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

释义:孔子离去以后,对弟子们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的可以织网捕获它,会游的可织成丝线去钓它,会飞的可以用箭去射它。至于龙,我就不知道它能驾着风而飞腾升天。我今天见到的老子,大概就像龙一样吧!”

激趣导入

《老子》四章

学习目标

1.了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通文意。

2.分析本文使用的论证方法,概括本文的艺术特色。

3.理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道

家文化内涵,思考其现实意义。

知人论世

壹

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

诵读体会

贰

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

文本研读

叁

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

艺术赏析

肆

CLICK HERE TO ADD YOUR TITLE

目 录

任务一

知人论世

了解老子

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。主张无为而治。

史载,老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

老子降生

老子的父亲老佐是宋国的司马。楚国攻宋,老佐在守彭城督战时被楚君鱼石部下放暗箭射中,入胸五寸,不幸坠马身亡。宋军群龙无首,溃不成军,四散逃窜。老佐眷属正处宋营军帐中,有数名侍女、十数家将、数十侍卫。忽闻老佐阵亡,又见敌军如潮涌来,众家将急忙驾车,保老夫人且战且逃。至傍晚,追兵虽已不见,但老夫人身旁仅剩下两名侍女和一位驾车家将了。家将不敢稍停,披星戴月,摸黑前行,慌不择路,沿西南方向奔去。第二日天明时分,老夫人与家将侍女来到一个偏僻村庄,向村民问去宋都之路,均摇头说不知。家将只知应向西行,岂知早已偏南。一行四人绕小道,行程七日,仍不见宋都,却来到了陈国相邑。

老子轶事

正行之时,老夫人突觉腹中疼痛。原来她已有七月身孕,老佐为践君前诺言,以必胜之心携眷出征。此时兵败,老夫人又有丧夫之悲,亡命他国,心中焦虑,身体疲劳,以至腹中胎动,疼痛难忍。侍女惊慌无措,家将忙停车于路旁,奔至村中寻一老妇前来。不过几刻时光,只听篷车之内响起“哇哇”哭声,一个早产男婴出世,这便是老佐之子──老子。

老子降生,体弱而头大,眉宽而耳阔,目如深渊珠清澈,鼻含双梁中如辙。因其双耳长大,故起名为“聃”;因其出生于庚寅虎年,亲邻们又呼之曰小狸儿,即“小老虎”之意。因江淮间人们把“猫”唤作“狸儿”,音同“李耳”。久而久之,老聃小名“狸儿”便成为大名“李耳”一代一代传下来了。

老子轶事

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

了解《老子》

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》主题思想为“道法自然”。

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

了解老子思想

政治思想:

老子在《道德经》第三章里,提出了他的“无为”思想。

老子主张“不尚贤”、“使民无知、无欲”,设想要人们回到一种无矛盾的“无为”境界。老子崇尚“无为”,主张顺其自然,合乎天理,否定有神论。是当时较为先进的思想之一。

哲学思想:

老子思想的核心是“道”(朴素辩证法)。

老子认为一切事物都遵循这样的规律(道):事物本身的内部不是单一的、静止的,而是相对复杂和变化的。事物本身即是阴阳的统一体。相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。

春秋前后时期地图对比

春秋时期,周朝式微,诸侯争霸,战乱频频,社会动荡不安,民不聊生。一些有识之士洞察祸福之机,深明成败之理,认为只有避世韬晦,才能保全个体的人格尊严和生命价值。

在这种情况下,老子针对统治者的治国方略,提出“无为而治”的思想,呼吁统治者要“无为”,不要过多干涉百姓生活。

老子的“无为”不是“不为”而是含有“不妄为”“不乱为”,要顺应客观态势,尊重自然规律的意思。数千年来,老子的“无为”思想对中华民族的性格行为和人生观产生了深刻的影响。

背景简介

任务二

诵读体会

活动要求:

每个小组派一位代表展示朗读,其他同学认真倾听,并从音量大小、字音是否准确、节奏是否恰当等方面进行恰当点评。

学习活动一

活动一

明确字音。

毂(gǔ) 埏埴(shān zhí)户牖(yǒu)

矜(jīn) 赘(zhuì) 强行者(qiǎng)

泮(pàn) 累土(léi) 几成而败之(jī)

任务三

文本研读

文本探究

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

②共:共同占有,共用。

③毂gǔ:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

④当:在(某处,某时)。

⑤无:指车毂的中空处。

⑥埏shān埴 zhí:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。

⑦户牖:门窗。

⑧有之以为利,无之以为用:"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

第十一章

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

[释义]

三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,车的作用正是产生在车毂中空的地方。揉和黏土用来制作器皿,器皿的功用正是产生在器具中空的地方。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生在门窗四壁内的空虚部分。所以,“有”(车子、器皿、屋室)供人方便利用,“无”发挥了它的作用。

问题探究

1.探讨:这一则蕴含着老子什么思想?

明确:“无用之用”是为大用。

问题探究

2.如何理解“有”和“无”?对我们有何启示?

有这样一个故事:宋代画院招生考试曾出过一个画题,题目叫作“深山藏古寺”。一个考生画了古寺的全貌,周围是崇山峻岭,这显得太直、太露,没有把“藏”的旨意画出来;有的应试者画了绿树掩映中的古寺一角,旁边是悬崖绝壁,这样的构思就显得含蓄,但还是嫌直白了些;最高明的一个应试者没有画古寺的一砖一瓦,只画了一条通往深山的石径和一个在溪边挑水的和尚。这个考生在“藏”字上做了文章,他虽然没有直接画寺,但人们不难从通往深山的石径和挑水的和尚联想到深山必藏有古寺。画面内蓄丰厚,表达含蓄,真是避实就虚,尽得风流。

问题探究

2.如何理解“有”和“无”?对我们有何启示?

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有、无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”。

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

问题探究

3.试分析本章的论说特点。

明确:

①运用举例论证,从世俗的经验展开思辨,用“车毂”等生活实例,直接论说道理。

②运用排比,增强韵味和气势,富有韵律美。

2022/7/12

第7则

人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

延伸拓展

明确:矜守柔弱,反对逞强

弱能胜强,柔能克刚

探讨:这一则蕴含着老子什么思想?

小结:

学了上面两则我们看到了老子的智慧,他总能看到我们平常思维没有的东西他的思维方式有什么不同?

————逆向思维

顺向思维——坚强比柔弱好,强大能战胜柔弱,我们看到的是有用者的用处。

逆向思维——柔弱比坚强好,柔弱能战胜强大,看到“无用之用”。

文本探究

研读第二十四章

原文:企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

活动一:解释词语并翻译句子。

①企者不立:踮起脚的人不能久立。

②跨者不行:跨大步的人行走不稳

③见:同“现”。 ④彰:彰显 。

⑤自伐:和“自矜”一个意思,自我夸耀。 ⑥长:长久

⑦其:代词,代指上面四种行为。

⑧行:同“形”。

⑨物或恶之:人们常常厌恶他们。

⑩处:为,做。

文本探究

研读第二十四章

原文:企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

活动一:解释词语并翻译句子。

释义:踮起脚跟想要站得高,反而站立不住;迈起大步想要前进得快,反而不能远行。自逞已见的反而得不到彰明,自以为是的反而得不到显昭,自我夸耀的建立不起功勋,自高自大的不能长久。从道的角度看,以上这些急躁炫耀的行为,只能说是剩饭赘瘤。因为它们是令人厌恶的东西,所以有道的人决不这样做。

问题探究:1.老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?

企者、跨者——不是人体最自然的状态,违背人体的自然规律。

自见、自是、自伐、自矜者——是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

2.这一章告诉我们什么道理?

明确:急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。可见,老子强调以退为进的处世哲学,主张无为而治的为政之道。

顺道而行,谦虚谨慎,无为而治。

3.这一章采用了什么论证方法?

明确:运用了反面设喻的手法,列举并剖析了企立、跨行的两种现象及四种人生态度(自见、自是、自伐、自矜)及其后果,点明这是有道的人不愿意做的事,更加形象生动,通俗易懂。

【学习迁移】

『学习任务』现实中,有些老师和家长特别鼓励同学们去积极地展现自我,彰显自我个性,对此你怎么看待?请联系实际简要谈谈你的看法。

参考示例:

俗话说“酒香也怕巷子深”。在现实生活中,一定程度的自我表现与能力展示固然应该有,但需要有个度。

过度的自我表现,一味让孩子刻意不自然地炫耀,不仅得不到称赞,反而会让人觉得幼稚浅薄,缺少内涵。如果为了某种目的而不顾孩子是否愿意、是否有能力,就更令人生厌。所以尊重孩子的愿望不加干涉,顺其自然发展才是最好的选择。

真正的自我表现、自我展示,需要真才实学。而抛却浮华,修炼真学问,真功夫,才是正道。

文本探究

研读第三十三章

原文:知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

活动一:解释词语并翻译句子

①强行者:勤勉而行的人

②不失其所者:不丧失立身之基的人

③死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿

释义:

能了解、认识别人叫做智慧,能认识、了解自己才算聪明。能战胜别人是有力的,能克制自己的弱点才算刚强。知道满足的人才是富有人,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

问题探究

1.如何理解本章中四句话之间的关系?

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。”为一组,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

如果对已经达到的境界(自知、自胜的程度)感到知足,可称得上富有,但精益求精、强劲奋进才称得上有(求道的)意志。

那些知足者“不失其所”,可以立身长久;但强行者求道不息,身死道存,与道同在,才称得上“寿”,即不朽。

(参见饶尚宽译注《老子》,中华书局年2006版)

2.在这一章里老子给我们提出了什么要求?

明确:要做自知、自胜、自足、强行的人。在老子看来,“知人”、“胜人”十分重要,但是“自知”、“自胜”更加重要。他认为,一个人倘若能省视自己、坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。个人的精神修养,可以使人具有智、明、力、强、富、志、久、寿这些品格和素质,这些都具有积极的意义。

人生唯有自知,自胜,自强,才能实现天地之志,与道长存。

文本探究

研读第六十四章

原文:其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

活动一:解释词语并翻译句子

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

安:安稳,稳定

持:持守,守成

兆:征兆,苗头

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离 、分散

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

未有:没有发生

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

文本探究

释义:

事物安然未生变的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱时容易消解,事物细微时容易散失。做事情要在它尚未发生以前就处理妥当;治理国政,要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树,生长于细小的萌芽;九层的高台,筑起于每一堆泥土;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

老子说“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

明确:①荀子的观点强调的是如何做能达到最终的结果,因此他认为要“锲而不舍”“用心一也”,提出了积极进取的主张。

②老子则强调要重视开端的细微之处,主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成。

为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执者失之:(对权利)有所把持的就会失去。

无为:不妄为,指顺应自然,不求有所作为

释义:

有所作为的将会招致失败,有所执着的将会遭受损害。因此圣人无所作为所以也不会招致失败,无所执着所以也不遭受损害。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

之:主谓间,取消句子独立性

从事:行事,办事

几jī:接近

慎:形作动,慎重对待

慎终如始:如同开始时一样,谨慎地对待结束。

释义:

人们做事情,总是在快要成功时失败,所以当事情快要完成的时候,也要像开始时那样慎重,就没有办不成的事情。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

欲不欲:一“欲”,动词,想要。二“欲”,名词,想要的东西。

贵:崇尚,重视。

学不学:学习常人所不学习的。

复:弥补、补救

辅:辅助

不敢为:不妄加干预。

释义:因此,有道的圣人追求人所不追求的,不稀罕难以得到的货物,学习别人所不学习的,补救众人所经常犯的过错。这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

问题探究:概括第六十四章蕴含什么道理?

这一章是谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。

告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。始终保持谨慎,不要懈怠,做事情保持初始时的那种热情,提升韧性,才能做到“慎终如始,则无败事”。

活动四

艺术赏析

分析本文的写作特色

1.善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

2.善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”“圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等,都体现了老子的逆向思维。

3.语言凝练精妙,多用格言、警句。

《老子》中,多用方言、谚语、格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

4.善用比喻、排比、对偶等修辞。

拓展探究:

对比儒道两家思想探究其异同:

第八章 上善若水

译文:最高的善如同水一样。水滋养万物而不与万物相争,停留在人们厌恶的地方——低洼之地,所以最接近“道”。居处善于选择地方,心胸善于保持沉静宽广,待人善于真诚友爱,说话善于遵守信用,为政善于精简治理,处事善于发挥所长,行动善于把握时机。正因为有不争的美德,所以没有怨咎。

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

【解读】

老子用水性来比喻有德之人的人格,认为他们的品格像水一样:一是柔,二是居于卑下的地方,三是滋润万物丽不与之争。具备理想人格的人也应该具有这种心态,不但做有利于众人的事情而不与之争,而且还愿意去众人不愿去的地方,愿意做别人不愿做的事情。他可以忍辱负重,任劳任怨,能尽其所能贡献自己的力量去帮助他人,而不会与他人争功、争名、争利,这就是老子“善利万物而不争”的著名思想。

第十二章 五色目盲

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

译文:缤纷绚丽的颜色使人眼睛迷乱;纷繁嘈杂的音调使人听觉不敏;浓郁强烈的味道使人味觉受损;纵马狩猎,使人心情放荡发狂;稀奇珍贵的物品使人行为有害。因此,圣人只求满足温饱,不沉迷于感官享乐,所以应该抛去外物的诱惑而保持安定知足的生活。

【解读】

本章揭示了“为腹”与“为目”的辩证关系,指出了物欲文明对人的伤害,并通过色彩、声音、味道、狩猎、稀有之物对于人身心的种种伤害,进而导出自己的观点:沉迷于感官上的享乐会导致人感触功能减退,会使人的品行偏离正道。老子坚决排斥这种生活方式,而是提倡“为腹不为目”的生活态度,实际上就是把前一章的“利”和“用”关系归结到人体科学上来。表明了老子以“道”为本的微观认识论。只不过是老子在本章继续列举防碍心法达到“无”的事例。眼睛失去辨别事物的能力,就会迷惘。

时代背景:

春秋时期,一些诸侯国经过长期休养生息发展了起来,而王室的力量却逐步衰微,渐渐丧失控制诸侯的能力。强大了的诸侯,不再对周王室唯命是从了,他们有的蚕食周的土地,有的攻伐别的诸侯国。

据史书记载,春秋242年间,有36名君主被杀,52个诸侯国被灭,有大小战事480多起,诸侯的盟会450余次。

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

核心思想对比

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

异同

儒

道

比

加法

减法

拓展探究:

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

互补

儒

道

粮店

加法

减法

药店

精神失意之良方

立身处世之根本

人生启迪:

用儒家思想进取,

用道家智慧炼心。

做勇于担当的堂堂“君子”

做内心超然的悠悠“圣人”

请根据课本中老子的思想,对《红楼梦》中的王熙凤该人物做一个点评。

王熙凤:

机关算尽太聪明,反算了卿卿性命!生前心已碎,死后性空灵。家富人宁;终有个,家亡人散各奔腾。枉费了意悬悬半世心,好一似,荡悠悠三更梦。忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。呀!一场欢喜忽悲辛。叹人世,终难定!

随堂练习

1.下列句子中对加点词的解释有误的一项是( )

A.自是者不彰 彰:明辨是非

B.常于几成而败之 几:接近

C.复众人之所过 复:重复

D.吾为其无用而掊之 掊:击破

【答案】C

【解析】C项,“复”是动词,弥补、补救;句子译为:补救众人犯下的过失。故选C。

随堂练习

2.下列句子中加点词的意义和例句相同的一项是( )

例句:自伐者无功

A.此五霸之伐也 B.十年春,齐师伐我

C.坎坎伐檀兮 D.平伐其功

【答案】D

【解析】例句中的“伐”是动词,夸耀。

A项,“伐”是名词,功劳,功业。句意:这是五霸一般的功业啊。

B项,“伐”是动词,讨伐,攻打。句意:鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

C项,“伐”是动词,砍伐。句意:砍伐檀树声坎坎啊。

D项,“伐”是动词,夸耀。句意:屈原就夸耀自己的功劳。故选D。

随堂练习

理解性默写

(1)老子认为,人不但要了解别人,也要了解自己,即“__________,___________”,以提高自身修养。

(2)老子以树木为喻,表达大的事物总是从小的东西发展起来的道理的句子是:_____________,___________。

(3)老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“___________,___________”的结果。

(4)在《<老子>四章》中,表达了“有”能给人便利,是因为“无”发挥了它的作用的句子是:__________,_______________。

随堂练习

【答案】(1)知人者智,自知者明

(2)合抱之木,生于毫末

(3)民之从事,常于几成而败之

(4)故有之以为利,无之以为用