统编版必修上册第七单元《自然情怀》大单元设计课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册第七单元《自然情怀》大单元设计课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-13 06:54:10 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

心物交融

写景抒情散文中的艺术真实

——《故都的秋》《我与地坛(节选)》

《荷塘月色》联读

以俗为雅:写景抒情散文中的审美观照

——《故都的秋》研读

向死而生:写景抒情散文中的哲学超越

——《我与地坛》研读

真实

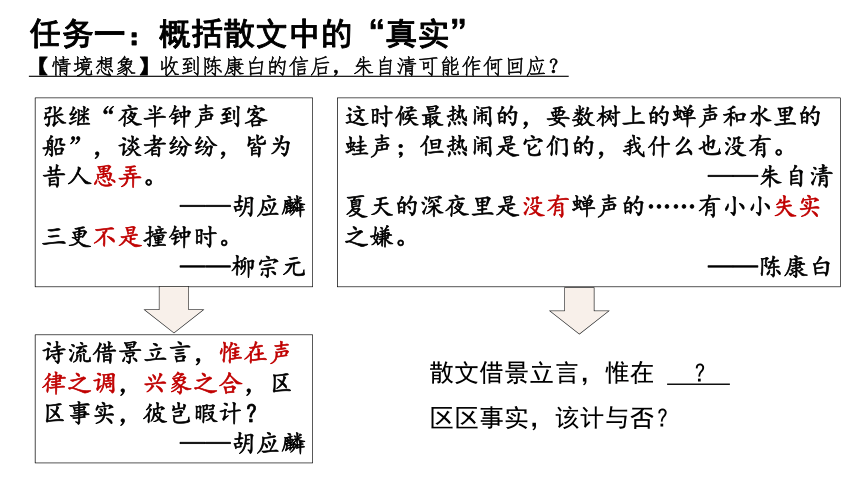

任务一:概括散文中的“真实”

张继“夜半钟声到客船”,谈者纷纷,皆为昔人愚弄。

——胡应麟

三更不是撞钟时。

——柳宗元

这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

——朱自清

夏天的深夜里是没有蝉声的……有小小失实之嫌。

——陈康白

诗流借景立言,惟在声律之调,兴象之合,区区事实,彼岂暇计?

——胡应麟

散文借景立言,惟在 ?

区区事实,该计与否?

【情境想象】收到陈康白的信后,朱自清可能作何回应?

您1927年所写的《荷塘月色》中有小小失实之嫌:夏天的深夜里是没有蝉声的。

陈康白

朱自清

1939年*月*日

1948年*月*日

过去我自己有两回亲耳听到月夜的蝉声。我最近又写了篇《关于“月夜蝉鸣”》的文章,特地谈起了这件旧事,烦请斧正。

这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

——朱自清《荷塘月色》

任务一:概括散文中的“真实”

【文本细读】小组合作探究,谈“蝉声”的作用。

艺术真实

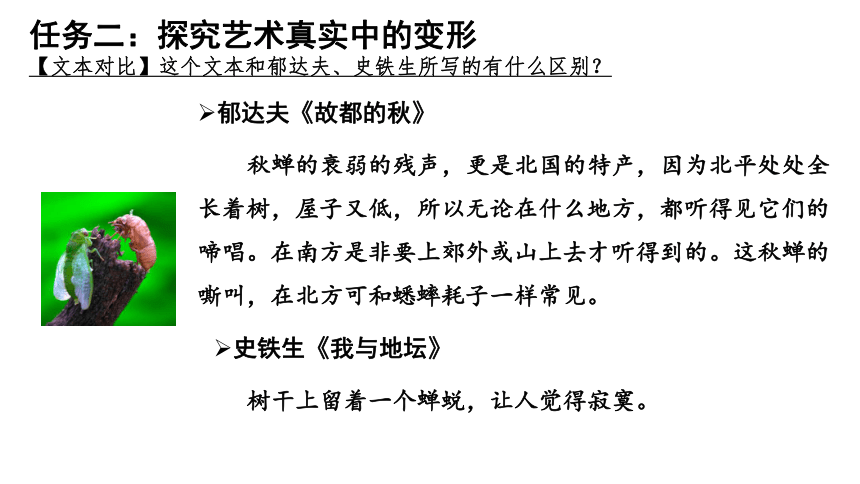

任务二:探究艺术真实中的变形

郁达夫《故都的秋》

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样常见。

史铁生《我与地坛》

树干上留着一个蝉蜕,让人觉得寂寞。

【文本对比】这个文本和郁达夫、史铁生所写的有什么区别?

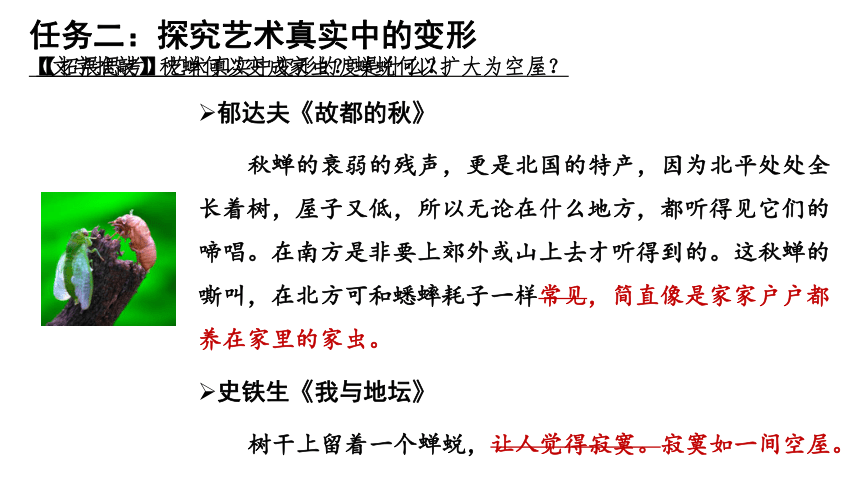

任务二:探究艺术真实中的变形

郁达夫《故都的秋》

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样常见,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

史铁生《我与地坛》

树干上留着一个蝉蜕,让人觉得寂寞。寂寞如一间空屋。

【文字推敲】秋蝉何以变成家虫?蝉蜕何以扩大为空屋?

【拓展思考】艺术真实中变形的度是什么?

任务三:探究心与物的关系

【文本对比】给郁达夫、朱自清、史铁生笔下的蝉配一幅背景图,注明绘图要点。

《故都的秋》 《我与地坛(节选)》 《荷塘月色》

其他风物

人是否在场 (说明理由)

作者是否在场 (说明理由)

任务三:探究心与物的关系

【文本对比】给郁达夫、朱自清、史铁生笔下的蝉配一幅背景图,注明绘图要点。

《故都的秋》 《我与地坛(节选)》 《荷塘月色》

其他风物 秋天的树、屋子、 蟋蟀、耗子等 蜂儿、蚂蚁、瓢虫、 柏树、草叶、露珠等

月光、荷塘、

杨柳、青蛙等

人是否在场 (说明理由) 都市闲人 不在场

不在场

作者是否在场 (说明理由) 不在场 在场

在场

郁达夫 故都

史铁生 地坛

朱自清 荷塘月色

任务三:探究心与物的关系

【符号填写】请给下列三组关系填上“≥”或“≤”符号,并说明理由。

≥

≥

≤

智性

神性

诗性

心物交融

课后拓学

任务:体裁之辨析

【小组合作探究】试着从诗歌和散文两种不同体裁的特点的角度,谈你对“艺术真实”的看法。

概念:艺术真实是主体把“内在尺度”运用到对象世界上去,经过艺术创造,与“善”“美”共生并存的审美化的真实,是符合所有文学作品的客观规律。(童庆炳)

教学

阐释

语言建构与运用

审美鉴赏与创造

设计思路

在语文实践中培养

语言文字运用能力

思维发展与提升

文化传承与理解

基于核心素养的大单元设计

贴着文本品

顺着支架探

向着深度挖

重组打通

自读文本与教读文本

课内文本与课外文本

关联递进

上位文学概念的层递

从阅读到写作的迁移

大处着眼

素养旨归

草蛇灰线

大单元设计

提升教师的站位

改变教师的格局

像专家那样思考

崔允漷(华东师范大学课程与教学研究所)

贴着文本品

「课堂流弊」

审 美 概 念 化:热 衷 论 证

审 美 模 式 化:爱 贴 标 签

曹勇军:语文老师手中的抓的永远是字词句篇

郑桂华:从整体上设计单元教学思路,不是不进行语言推敲等文本细读

温儒敏:梳理“隐在”的知识体系,比较自然又扎实地体现在自己的教学中

意

文本梳理,形象直观

表格支架

真实情境

思维拓展,指向素养

文本支架

互文共读,拓宽阅读视野

顺着支架探

象

言

学生是意义的建构者,

而非知识的被动接受者,

更非观念的被灌输者。

|

符合“最近发展区”理论

心物交融

智性神性诗性

任务三:探究心与物的关系

智性观照

神性回眸

诗性凝视

对生命的

认知和觉解

任务二:探究艺术真实中的变形

内蕴真实

能动反映

触摸生命

艺术的真实

任务一:概括散文中的“真实”

内在尺度

审美创造

客观规律

向着深度挖

感谢聆听

心物交融

写景抒情散文中的艺术真实

——《故都的秋》《我与地坛(节选)》

《荷塘月色》联读

以俗为雅:写景抒情散文中的审美观照

——《故都的秋》研读

向死而生:写景抒情散文中的哲学超越

——《我与地坛》研读

真实

任务一:概括散文中的“真实”

张继“夜半钟声到客船”,谈者纷纷,皆为昔人愚弄。

——胡应麟

三更不是撞钟时。

——柳宗元

这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

——朱自清

夏天的深夜里是没有蝉声的……有小小失实之嫌。

——陈康白

诗流借景立言,惟在声律之调,兴象之合,区区事实,彼岂暇计?

——胡应麟

散文借景立言,惟在 ?

区区事实,该计与否?

【情境想象】收到陈康白的信后,朱自清可能作何回应?

您1927年所写的《荷塘月色》中有小小失实之嫌:夏天的深夜里是没有蝉声的。

陈康白

朱自清

1939年*月*日

1948年*月*日

过去我自己有两回亲耳听到月夜的蝉声。我最近又写了篇《关于“月夜蝉鸣”》的文章,特地谈起了这件旧事,烦请斧正。

这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

——朱自清《荷塘月色》

任务一:概括散文中的“真实”

【文本细读】小组合作探究,谈“蝉声”的作用。

艺术真实

任务二:探究艺术真实中的变形

郁达夫《故都的秋》

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样常见。

史铁生《我与地坛》

树干上留着一个蝉蜕,让人觉得寂寞。

【文本对比】这个文本和郁达夫、史铁生所写的有什么区别?

任务二:探究艺术真实中的变形

郁达夫《故都的秋》

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样常见,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

史铁生《我与地坛》

树干上留着一个蝉蜕,让人觉得寂寞。寂寞如一间空屋。

【文字推敲】秋蝉何以变成家虫?蝉蜕何以扩大为空屋?

【拓展思考】艺术真实中变形的度是什么?

任务三:探究心与物的关系

【文本对比】给郁达夫、朱自清、史铁生笔下的蝉配一幅背景图,注明绘图要点。

《故都的秋》 《我与地坛(节选)》 《荷塘月色》

其他风物

人是否在场 (说明理由)

作者是否在场 (说明理由)

任务三:探究心与物的关系

【文本对比】给郁达夫、朱自清、史铁生笔下的蝉配一幅背景图,注明绘图要点。

《故都的秋》 《我与地坛(节选)》 《荷塘月色》

其他风物 秋天的树、屋子、 蟋蟀、耗子等 蜂儿、蚂蚁、瓢虫、 柏树、草叶、露珠等

月光、荷塘、

杨柳、青蛙等

人是否在场 (说明理由) 都市闲人 不在场

不在场

作者是否在场 (说明理由) 不在场 在场

在场

郁达夫 故都

史铁生 地坛

朱自清 荷塘月色

任务三:探究心与物的关系

【符号填写】请给下列三组关系填上“≥”或“≤”符号,并说明理由。

≥

≥

≤

智性

神性

诗性

心物交融

课后拓学

任务:体裁之辨析

【小组合作探究】试着从诗歌和散文两种不同体裁的特点的角度,谈你对“艺术真实”的看法。

概念:艺术真实是主体把“内在尺度”运用到对象世界上去,经过艺术创造,与“善”“美”共生并存的审美化的真实,是符合所有文学作品的客观规律。(童庆炳)

教学

阐释

语言建构与运用

审美鉴赏与创造

设计思路

在语文实践中培养

语言文字运用能力

思维发展与提升

文化传承与理解

基于核心素养的大单元设计

贴着文本品

顺着支架探

向着深度挖

重组打通

自读文本与教读文本

课内文本与课外文本

关联递进

上位文学概念的层递

从阅读到写作的迁移

大处着眼

素养旨归

草蛇灰线

大单元设计

提升教师的站位

改变教师的格局

像专家那样思考

崔允漷(华东师范大学课程与教学研究所)

贴着文本品

「课堂流弊」

审 美 概 念 化:热 衷 论 证

审 美 模 式 化:爱 贴 标 签

曹勇军:语文老师手中的抓的永远是字词句篇

郑桂华:从整体上设计单元教学思路,不是不进行语言推敲等文本细读

温儒敏:梳理“隐在”的知识体系,比较自然又扎实地体现在自己的教学中

意

文本梳理,形象直观

表格支架

真实情境

思维拓展,指向素养

文本支架

互文共读,拓宽阅读视野

顺着支架探

象

言

学生是意义的建构者,

而非知识的被动接受者,

更非观念的被灌输者。

|

符合“最近发展区”理论

心物交融

智性神性诗性

任务三:探究心与物的关系

智性观照

神性回眸

诗性凝视

对生命的

认知和觉解

任务二:探究艺术真实中的变形

内蕴真实

能动反映

触摸生命

艺术的真实

任务一:概括散文中的“真实”

内在尺度

审美创造

客观规律

向着深度挖

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读