5《鲁滨逊漂流记(节选) 教学设计

图片预览

文档简介

第二单元《鲁滨逊漂流记(节选)》教学设计

【设计理念】

以统编教材单元要素和课后题的关系为依据,抓课后题,推进教学。在教学环节中注重教给学生读懂名著的主要内容和人物的方法,搭建平台,运用方法让学生充分地进行语言实践,使学生的思维得到全面性、准确性和深刻性的表达训练,同时落实单元要素。

【教学目标】

1.自学并规范书写本课15个字,正确读写“流落、凄凉、寂寞”等词语。

2.默读梗概,罗列小标题,清楚鲁滨逊流落荒岛有哪些事,并概括小说主要内容。

3.对《鲁滨逊漂流记》产生阅读兴趣。

【教学重难点】

捕捉梗概中情节发展重要信息,罗列小标题,概括小说主要内容,了解大意。

【教学准备】

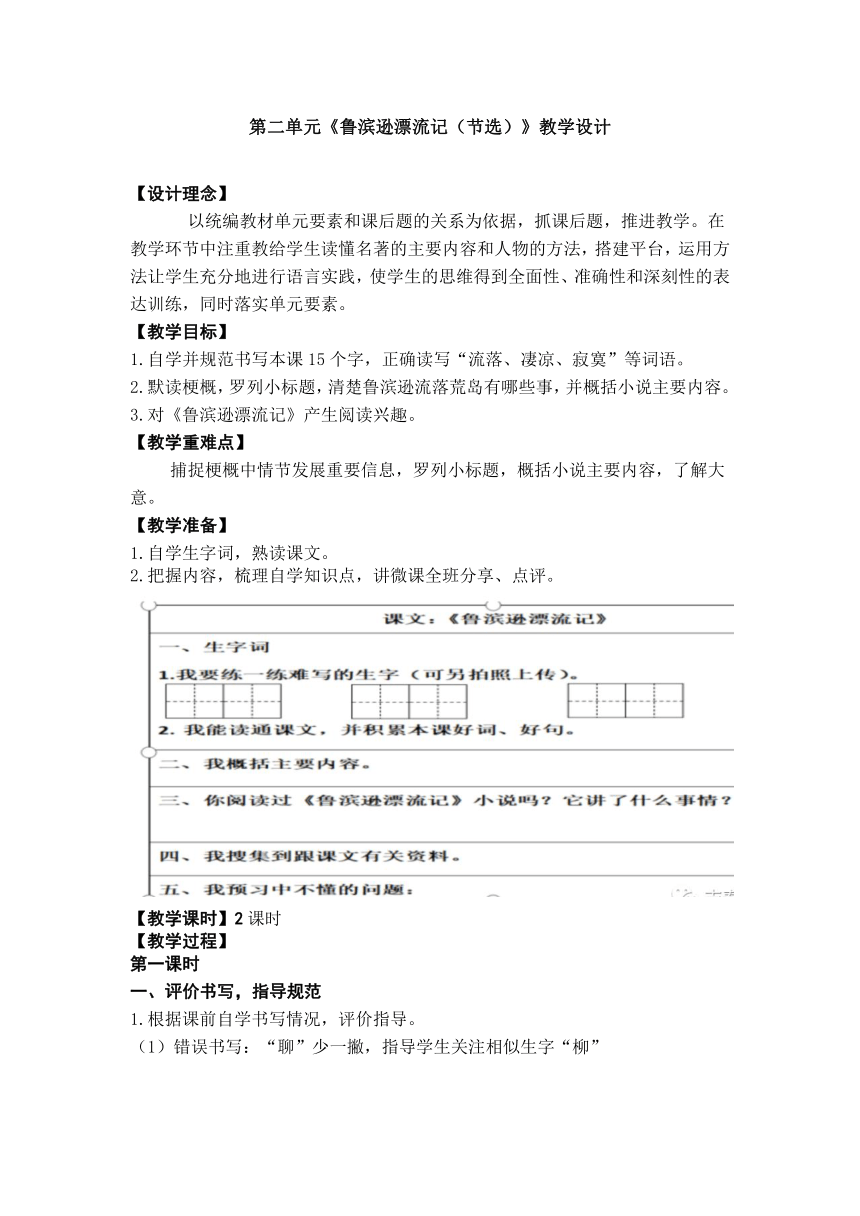

1.自学生字词,熟读课文。

2.把握内容,梳理自学知识点,讲微课全班分享、点评。

【教学课时】2课时

【教学过程】

第一课时

一、评价书写,指导规范

1.根据课前自学书写情况,评价指导。

(1)错误书写:“聊”少一撇,指导学生关注相似生字“柳”

(2)不规范书写:“覆”字上面似“西”不是“西”第五笔为竖,且写扁,上下部件要紧凑。

(3)再给学生时间当堂书写和巡查个别问题。

设计意图:学生是课堂主人。高年级学生独立识字、写字能力,教师只根据学生提交预习微课,了解学情,关注学生自学问题,针对问题引导解决书写问题。

二、揭示课题,引发期待

1.聊天导入,激发兴趣。

(1)齐读《鲁滨逊漂流记》课题,抓住“漂流”请未读作品学生猜想内容。

(2)请已读作品学生简单介绍内容,互做补充。

(3)根据交流信息,教师引导学生了解小说大意及作者概况。

(4)教师介绍小说影响。

《鲁滨逊漂流记》一经出版,在英国文坛引起轰动,翻译成多种文字,享誉世界。小说雅俗共赏,老少皆宜、不同文化、不同年龄各有所得,小说到底有什么魅力?

设计意图:读课题,猜课题,引发未读学生对“漂流”会遇到哪些险情思考和猜想,激发阅读兴趣。发挥已读学生表现欲和主体意识,搭建交流平台,在教师穿针引线下,全体学生对作品大致了解。

三、初读感知,理清脉络

1.引导学生发现本课与平时学到课文的不同。

(1)指导读准“梗概”。

(2)从内容呈现了解“梗概”大意。“梗概”如同掉光树叶的大树,是一部作品的浓缩,其情节是完整的,但没有修饰,重点叙述内容要点。

(3)介绍梗概一般用途。

2.针对学情,解决难理解词、句。

出示:我一一记下我经历的事情,并不是把自身的遭遇传给后人看,而是要把一直萦系在我心头、不断折磨着我的想法吐露出来。运用联系上下文方式理解“萦系”意思,并读准“系”。

我按照商业簿记中借方和贷方的格式,如实记录了我所遇到的幸与不幸。读好停顿,明白句意。

3.默读梗概,感知大意。

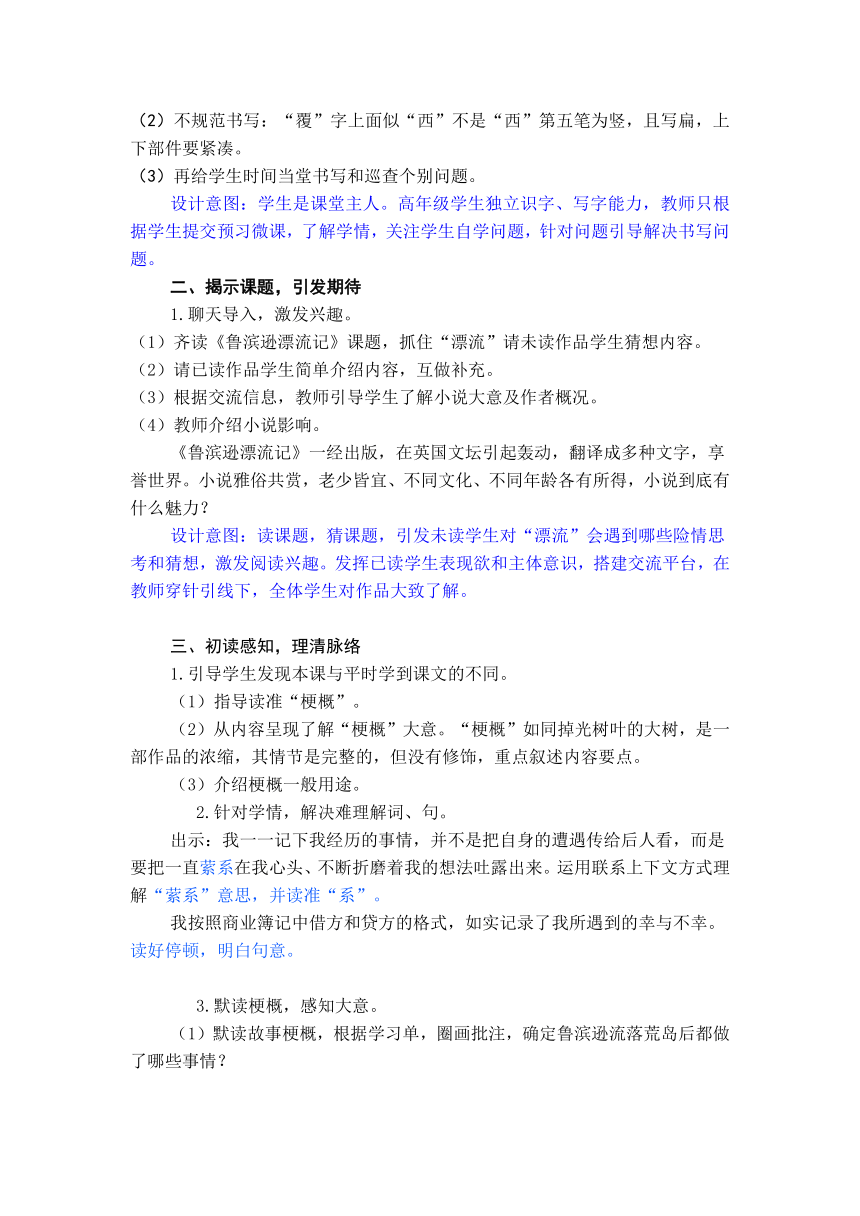

(1)默读故事梗概,根据学习单,圈画批注,确定鲁滨逊流落荒岛后都做了哪些事情?

①自由默读1-2段,罗列“流落荒岛”小标题。

预设:教师可根据学情,指导如何抓住关键语句,概括内容、罗列标题。

②依据方法,自学其他内容,小组合作,梳理标题。

③全班汇报,交流梳理标题。

预设:小标题依次:流落荒岛→建房定居→养牧种植→救野人为伴→回到英国

小结:(出示小说目录)快速找出这些小标题在书的目录里的呈现,告诉学生如果阅读中我们关注目录,就能了解整本书的重要情节和大致内容。

(2)依据小标题概括小说主要讲了什么内容?指名概括,并全班练习说清楚小说主要内容。

设计意图:引导学生带着问题,捕捉相关信息,在同桌与全班的交流中把信息捕捉全面,概括小说内容,清楚地表达训练。这不是高年级训练重点,但也是学生阅读必备基本素养,要经过多次反复的实践习得。

(3)读了梗概,说说小说中你最喜欢哪个情节?为什么?

①小组交流阅读感受。

②全班分享。

设计意图:课堂调动每一位学生阅读积极性。对未读学生引发更多阅读期待和思考,激发他们阅读,对已读学生搭建交流平台,展示阅读分享。

第二课时

[教学目标]

1. 阅读节选片段,清楚节选主要讲鲁滨逊初到荒岛经历。解决“鲁滨逊在荒岛遇到哪些困难,怎么解决困难及谋求生存的心历历程”的阅读问题。

2.逐步深入对鲁滨逊认识和评价,感受《鲁滨逊漂流记》名著的魅力,激发再读愿望。

3.学习鲁滨逊在困境中罗列“好处与坏处”做法,解决生活中遇到的麻烦或困境。

[教学重难点]

1.解决“鲁滨逊在荒岛遇到哪些困难,怎么解决困难及谋求生存的心历历程”的阅读问题。

2.逐步深入对鲁滨逊认识和评价,感受《鲁滨逊》名著魅力,激发整本书阅读的兴趣。

[教学过程]

一、复习旧知,导入节选

阅读《鲁滨逊漂流记》梗概,我们知道小说有哪些主要情节?

二、分享精彩,聚焦人物

1.阅读片段,感受人物形象。

(1)对比阅读:浏览精彩片段,与梗概对比,想想精彩片段大致在小说梗概的哪个部分,讲了什么内容?

预设:节选是梗概第二部分,讲的是鲁滨逊初到荒岛定居建房内容。

(2)初读节选片段,说说鲁滨逊初步给你留下了怎样的印象?

预设:勇敢坚毅、乐观积极、靠智慧解决困难等简单词语界定。

2.探究生存,丰满人物认识。

(1)默读课文,“鲁滨逊初到荒岛遇到哪些困难?又是怎样克服了这些困难?他的心态发生怎样变化?勾画出相关词句,同桌合作梳理、概括,并全班交流汇报。

(2)鲁滨逊克服种种困难心态变化过程中,哪个情节让你印象最深刻 你觉得他是个怎样得人?

预设1:鲁滨逊初到荒岛,没有住的地方,没有工具,没有设备,可他依然心平气和面对现实,能动手建住所,这情节给我印象深刻。他聪明能干,有着顽强生存力,不畏艰难。

预设2:鲁滨逊能冷静下来把幸与不幸罗列对照,找到宽慰自己的地方,还不失幽默的情节印象深刻。看到他积极乐观,具有辩证思维。 (3)相机从“幸与不幸”对照中,深化对鲁滨逊的认识。

①鲁滨逊怎样对照,我们与文本对话,细细读一读。

男生读“坏处”,女生读“好处”;

老师读“坏处”,全体同学齐读“好处”。

②读着鲁滨逊“好处”与“坏处”对比的心理,你发现了什么? 预设1:他的内心有变化:鲁滨逊初到荒岛是恐惧、沮丧但他能心平气和地理性分析,安慰自己,满足现状,从而找到好处,增强面对困境的信心。 预设2:鲁滨逊对比的顺序中看到层层递进关系:首先他觉得自己有最基本生活保障(他活着),其次他安于命运安排,然后找到精神满足(没有挨饿、没有衣服穿、没有野兽伤害)

(4)读到这,你对鲁滨逊又有怎样认识呢?结合节选内容,试着用原文内容“从……中,我感受到鲁滨逊是……的人”有理有据地评价人物。

预设1:从岛上物质贫乏,生活条件艰苦,他以猫狗为伴,以记日记来排遣寂寞,不断自我安慰,尽量改善生活,是一个能干,以苦为乐的人。

预设2:从面对流落到荒岛,把幸与不幸罗列6次对照,他有强大的内心,拥有积极乐观的心态,能理智、乐观地看待问题,足见鲁滨逊是一个热爱生活的人。

设计意图:从浏览读—带着问题读—精读,引导学生对鲁滨逊从粗浅到深入地认识,人物形象逐渐丰满。并整合口语交际“用原文内容评价人物”增强人物评价的说服力,训练学生多面、立体地评价人物。

(5)内化认识,学以致用。

鲁滨逊对照好处和坏处的这种做法对我们每个人都有用,结合生活中你遇到的困难、麻烦或挫折,从“好处与坏处”做比较理性分析,试试看你能否战胜他们?

教师小结:人生不可能一帆风顺,当我们处在不利的环境的时候,学习鲁滨逊直面现实,在绝望中寻找希望,增强跟困难做斗争的信心。

设计意图:学为能用,是真学。学生能将鲁滨逊面对困境对照好坏的方法在语言实践中揣摩、反思、总结,内化为自己的方法,也是教会学生学习冷静、理性的思考的过程,将是学生一辈子值得品味生活真理。

三、精神滋养,感受作品的魅力

(1)28年的荒岛生活,鲁滨逊克服许许多多的困难,作品中最能体现鲁滨逊克服困难精神的是这句话,请同学们有感情地读一读。

出示齐读:这场世界上苦难最深重的经历告诉世人:在困境中,我们可以把好处和坏处对照起来看,并且从中找到一些东西来宽慰自己。

①作品中这句话鲁滨逊告诉自己和世人什么?你懂不懂他的心声?

②指名结合自己生活实际解读。

教师梳理:首先面对任何困境都要理性面对;其次困境中也要看到希望;第三要积极乐观面对,不要消极,乐观面对。

(2)小说读到这里,你知道《鲁滨逊漂流记》为什么成为经典?

①生生、师生交流阅读感受

②过渡:《鲁滨逊漂流记》不仅故事情节惊险、传奇,更有语言给读者无限启迪。请大家阅读小说经典名言,谈谈你的感受和启发。

预设名句:

“我着手调整我的生活方式,尽我可能把一切安排得舒舒服服”。

一个人只是呆呆地坐着,空想所得不到的东西,是没有用的。

我已学会多看看自己生活中的光明面,少看看生活中的黑暗面;多想想自己所得到的享受,少想想所缺乏的东西。这种态度使我内心感到由衷安慰。

设计意图:从评价鲁滨逊到品评经典名句,不仅引导学生认识小说人物,更引导学生品味小说的精髓部分,提升学生阅读的深刻性,在教师的引导下让学生阅读上一个新台阶,学习如何深入阅读。

四、拓展延伸,激发再读

(1)阅读了节选的精彩片段,你觉精彩吗?为什么精彩

(2)再读梗概部分,猜想在梗概中还有哪些部分也会很精彩?你还有什么疑问?

预设1:鲁滨逊从船上搬来的东西里有一些麦子,他用那些麦种反复种收,到了第四年,终于吃到了自己种的粮食。我很想知道他是怎么种、怎么收粮食的?

预设2:他救了“星期五”以后就开始教化他,对于一个野人,他又是如何“教化”的呢?

(3)如果再让你读《鲁滨逊漂流记》你会读什么?怎样读?

设计意图:“你会读什么?怎样读?”激发学生再次阅读,感受经典作品魅力。小说除了故事情节引人入胜,更是因为其中的一些语言常读常新,给人深刻的启迪,带给读者精神的力量。结合学生的疑问,鼓励未读学生完成整本书的阅读。

【设计理念】

以统编教材单元要素和课后题的关系为依据,抓课后题,推进教学。在教学环节中注重教给学生读懂名著的主要内容和人物的方法,搭建平台,运用方法让学生充分地进行语言实践,使学生的思维得到全面性、准确性和深刻性的表达训练,同时落实单元要素。

【教学目标】

1.自学并规范书写本课15个字,正确读写“流落、凄凉、寂寞”等词语。

2.默读梗概,罗列小标题,清楚鲁滨逊流落荒岛有哪些事,并概括小说主要内容。

3.对《鲁滨逊漂流记》产生阅读兴趣。

【教学重难点】

捕捉梗概中情节发展重要信息,罗列小标题,概括小说主要内容,了解大意。

【教学准备】

1.自学生字词,熟读课文。

2.把握内容,梳理自学知识点,讲微课全班分享、点评。

【教学课时】2课时

【教学过程】

第一课时

一、评价书写,指导规范

1.根据课前自学书写情况,评价指导。

(1)错误书写:“聊”少一撇,指导学生关注相似生字“柳”

(2)不规范书写:“覆”字上面似“西”不是“西”第五笔为竖,且写扁,上下部件要紧凑。

(3)再给学生时间当堂书写和巡查个别问题。

设计意图:学生是课堂主人。高年级学生独立识字、写字能力,教师只根据学生提交预习微课,了解学情,关注学生自学问题,针对问题引导解决书写问题。

二、揭示课题,引发期待

1.聊天导入,激发兴趣。

(1)齐读《鲁滨逊漂流记》课题,抓住“漂流”请未读作品学生猜想内容。

(2)请已读作品学生简单介绍内容,互做补充。

(3)根据交流信息,教师引导学生了解小说大意及作者概况。

(4)教师介绍小说影响。

《鲁滨逊漂流记》一经出版,在英国文坛引起轰动,翻译成多种文字,享誉世界。小说雅俗共赏,老少皆宜、不同文化、不同年龄各有所得,小说到底有什么魅力?

设计意图:读课题,猜课题,引发未读学生对“漂流”会遇到哪些险情思考和猜想,激发阅读兴趣。发挥已读学生表现欲和主体意识,搭建交流平台,在教师穿针引线下,全体学生对作品大致了解。

三、初读感知,理清脉络

1.引导学生发现本课与平时学到课文的不同。

(1)指导读准“梗概”。

(2)从内容呈现了解“梗概”大意。“梗概”如同掉光树叶的大树,是一部作品的浓缩,其情节是完整的,但没有修饰,重点叙述内容要点。

(3)介绍梗概一般用途。

2.针对学情,解决难理解词、句。

出示:我一一记下我经历的事情,并不是把自身的遭遇传给后人看,而是要把一直萦系在我心头、不断折磨着我的想法吐露出来。运用联系上下文方式理解“萦系”意思,并读准“系”。

我按照商业簿记中借方和贷方的格式,如实记录了我所遇到的幸与不幸。读好停顿,明白句意。

3.默读梗概,感知大意。

(1)默读故事梗概,根据学习单,圈画批注,确定鲁滨逊流落荒岛后都做了哪些事情?

①自由默读1-2段,罗列“流落荒岛”小标题。

预设:教师可根据学情,指导如何抓住关键语句,概括内容、罗列标题。

②依据方法,自学其他内容,小组合作,梳理标题。

③全班汇报,交流梳理标题。

预设:小标题依次:流落荒岛→建房定居→养牧种植→救野人为伴→回到英国

小结:(出示小说目录)快速找出这些小标题在书的目录里的呈现,告诉学生如果阅读中我们关注目录,就能了解整本书的重要情节和大致内容。

(2)依据小标题概括小说主要讲了什么内容?指名概括,并全班练习说清楚小说主要内容。

设计意图:引导学生带着问题,捕捉相关信息,在同桌与全班的交流中把信息捕捉全面,概括小说内容,清楚地表达训练。这不是高年级训练重点,但也是学生阅读必备基本素养,要经过多次反复的实践习得。

(3)读了梗概,说说小说中你最喜欢哪个情节?为什么?

①小组交流阅读感受。

②全班分享。

设计意图:课堂调动每一位学生阅读积极性。对未读学生引发更多阅读期待和思考,激发他们阅读,对已读学生搭建交流平台,展示阅读分享。

第二课时

[教学目标]

1. 阅读节选片段,清楚节选主要讲鲁滨逊初到荒岛经历。解决“鲁滨逊在荒岛遇到哪些困难,怎么解决困难及谋求生存的心历历程”的阅读问题。

2.逐步深入对鲁滨逊认识和评价,感受《鲁滨逊漂流记》名著的魅力,激发再读愿望。

3.学习鲁滨逊在困境中罗列“好处与坏处”做法,解决生活中遇到的麻烦或困境。

[教学重难点]

1.解决“鲁滨逊在荒岛遇到哪些困难,怎么解决困难及谋求生存的心历历程”的阅读问题。

2.逐步深入对鲁滨逊认识和评价,感受《鲁滨逊》名著魅力,激发整本书阅读的兴趣。

[教学过程]

一、复习旧知,导入节选

阅读《鲁滨逊漂流记》梗概,我们知道小说有哪些主要情节?

二、分享精彩,聚焦人物

1.阅读片段,感受人物形象。

(1)对比阅读:浏览精彩片段,与梗概对比,想想精彩片段大致在小说梗概的哪个部分,讲了什么内容?

预设:节选是梗概第二部分,讲的是鲁滨逊初到荒岛定居建房内容。

(2)初读节选片段,说说鲁滨逊初步给你留下了怎样的印象?

预设:勇敢坚毅、乐观积极、靠智慧解决困难等简单词语界定。

2.探究生存,丰满人物认识。

(1)默读课文,“鲁滨逊初到荒岛遇到哪些困难?又是怎样克服了这些困难?他的心态发生怎样变化?勾画出相关词句,同桌合作梳理、概括,并全班交流汇报。

(2)鲁滨逊克服种种困难心态变化过程中,哪个情节让你印象最深刻 你觉得他是个怎样得人?

预设1:鲁滨逊初到荒岛,没有住的地方,没有工具,没有设备,可他依然心平气和面对现实,能动手建住所,这情节给我印象深刻。他聪明能干,有着顽强生存力,不畏艰难。

预设2:鲁滨逊能冷静下来把幸与不幸罗列对照,找到宽慰自己的地方,还不失幽默的情节印象深刻。看到他积极乐观,具有辩证思维。 (3)相机从“幸与不幸”对照中,深化对鲁滨逊的认识。

①鲁滨逊怎样对照,我们与文本对话,细细读一读。

男生读“坏处”,女生读“好处”;

老师读“坏处”,全体同学齐读“好处”。

②读着鲁滨逊“好处”与“坏处”对比的心理,你发现了什么? 预设1:他的内心有变化:鲁滨逊初到荒岛是恐惧、沮丧但他能心平气和地理性分析,安慰自己,满足现状,从而找到好处,增强面对困境的信心。 预设2:鲁滨逊对比的顺序中看到层层递进关系:首先他觉得自己有最基本生活保障(他活着),其次他安于命运安排,然后找到精神满足(没有挨饿、没有衣服穿、没有野兽伤害)

(4)读到这,你对鲁滨逊又有怎样认识呢?结合节选内容,试着用原文内容“从……中,我感受到鲁滨逊是……的人”有理有据地评价人物。

预设1:从岛上物质贫乏,生活条件艰苦,他以猫狗为伴,以记日记来排遣寂寞,不断自我安慰,尽量改善生活,是一个能干,以苦为乐的人。

预设2:从面对流落到荒岛,把幸与不幸罗列6次对照,他有强大的内心,拥有积极乐观的心态,能理智、乐观地看待问题,足见鲁滨逊是一个热爱生活的人。

设计意图:从浏览读—带着问题读—精读,引导学生对鲁滨逊从粗浅到深入地认识,人物形象逐渐丰满。并整合口语交际“用原文内容评价人物”增强人物评价的说服力,训练学生多面、立体地评价人物。

(5)内化认识,学以致用。

鲁滨逊对照好处和坏处的这种做法对我们每个人都有用,结合生活中你遇到的困难、麻烦或挫折,从“好处与坏处”做比较理性分析,试试看你能否战胜他们?

教师小结:人生不可能一帆风顺,当我们处在不利的环境的时候,学习鲁滨逊直面现实,在绝望中寻找希望,增强跟困难做斗争的信心。

设计意图:学为能用,是真学。学生能将鲁滨逊面对困境对照好坏的方法在语言实践中揣摩、反思、总结,内化为自己的方法,也是教会学生学习冷静、理性的思考的过程,将是学生一辈子值得品味生活真理。

三、精神滋养,感受作品的魅力

(1)28年的荒岛生活,鲁滨逊克服许许多多的困难,作品中最能体现鲁滨逊克服困难精神的是这句话,请同学们有感情地读一读。

出示齐读:这场世界上苦难最深重的经历告诉世人:在困境中,我们可以把好处和坏处对照起来看,并且从中找到一些东西来宽慰自己。

①作品中这句话鲁滨逊告诉自己和世人什么?你懂不懂他的心声?

②指名结合自己生活实际解读。

教师梳理:首先面对任何困境都要理性面对;其次困境中也要看到希望;第三要积极乐观面对,不要消极,乐观面对。

(2)小说读到这里,你知道《鲁滨逊漂流记》为什么成为经典?

①生生、师生交流阅读感受

②过渡:《鲁滨逊漂流记》不仅故事情节惊险、传奇,更有语言给读者无限启迪。请大家阅读小说经典名言,谈谈你的感受和启发。

预设名句:

“我着手调整我的生活方式,尽我可能把一切安排得舒舒服服”。

一个人只是呆呆地坐着,空想所得不到的东西,是没有用的。

我已学会多看看自己生活中的光明面,少看看生活中的黑暗面;多想想自己所得到的享受,少想想所缺乏的东西。这种态度使我内心感到由衷安慰。

设计意图:从评价鲁滨逊到品评经典名句,不仅引导学生认识小说人物,更引导学生品味小说的精髓部分,提升学生阅读的深刻性,在教师的引导下让学生阅读上一个新台阶,学习如何深入阅读。

四、拓展延伸,激发再读

(1)阅读了节选的精彩片段,你觉精彩吗?为什么精彩

(2)再读梗概部分,猜想在梗概中还有哪些部分也会很精彩?你还有什么疑问?

预设1:鲁滨逊从船上搬来的东西里有一些麦子,他用那些麦种反复种收,到了第四年,终于吃到了自己种的粮食。我很想知道他是怎么种、怎么收粮食的?

预设2:他救了“星期五”以后就开始教化他,对于一个野人,他又是如何“教化”的呢?

(3)如果再让你读《鲁滨逊漂流记》你会读什么?怎样读?

设计意图:“你会读什么?怎样读?”激发学生再次阅读,感受经典作品魅力。小说除了故事情节引人入胜,更是因为其中的一些语言常读常新,给人深刻的启迪,带给读者精神的力量。结合学生的疑问,鼓励未读学生完成整本书的阅读。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐