统编版一年级下册第四单元 教案(表格式)

图片预览

文档简介

小学第四单元教案

单元 第四单元 主备人 备课时间 2022.03.28

教材解读 本单元以“家人”为主题,安排了《静夜思》《夜色》《端午粽》和《彩虹》4篇课文。文章语言通俗易懂,形式丰富,适合一年级学生学习。《静夜思》表达了诗人对家乡的思念之情。《夜色》用富有童趣的语言告诉孩子们要克服胆小,做个勇敢的人,就能收获美好。《端午粽》介绍了粽子的样子、味道和花样,以及端午节吃粽子这个习俗的由来,为读者呈现了一幅温馨的画面。《彩虹》描绘了一幅幅充满趣味的画面,传递了儿童关爱家人的美好情感

学情分析 在一年级上学期,学生已经认识了300个字,会写100个字,掌握了36个常用偏旁,了解了反义词识字、对对子识字、象形字和会意字识字等识字方法,并初步接触了形声字,有了一定的识字基础。在本学期识字教学中要鼓励学生运用学到的识字方法和已学的生字、偏旁开展自主识字,不断提高白主识字的能力,培养主动识字的习惯。要引导学生自主借助拼音读准读音,既发挥汉语拼音的识字功能,又在识字过程中巩固汉语拼音的学习。

单元目标 知识与技能目标 1.认识46个生字、5个偏旁;会写28个字。2.正确、流利地朗读课文,读好长句子及问句,注意停顿,读懂句子所表达的意思。3.理解“勇敢”等词语的意思,用扩词的方法积累一些常用词语,归类积累“×来×去”,尝试说一说这样的词语。4.朗读《静夜思》并背诵积累。5.初步感受端午节的传统文化,体会浓浓的亲情。6.积累与身体部位有关的词,归类识记带有月字旁的字。7.读好带有轻声的词语并积累。8.学写“主、门、书、我”4个带有点的字,了解“点的位置不同,书写先后也不同”的笔顺特点。9.借助拼音,正确朗读古诗《寻隐者不遇》,并背诵积累。10.借助拼音和大人一起读《妞妞赶牛》,读正确、读流利,并能边读边想象画面,感受绕口令的情趣。

德育目标 亲近大自然,热爱生活。对中国传统节日的热爱。探索自然,感悟大自然的美。养成良好的学习习惯。

教学重点 联系上下文了解词语的意思。语句的积累和运用。课文朗读要重点练习读好角色的对话、读出儿童诗的情趣。

教学难点 联系上下文了解词语的意思,语句的积累要引导学生建立初步的归类意识。

章节(篇目) 教学方法与策略 课时安排

《静夜思》 观察法 引导法 合作交流法 2

《夜色》 引导法、联系生活实际法 同桌合作法 创设情境法 观察法 2

《端午粽》 示范法 引导法 交流合作法 借助图文 结合具体语境 2

《彩虹》 观察法 引导法 角色体验法 表演法 图片法 合作交流法 2

语文园地四 观察法 游戏法 引导法 创设情境法 合作法 2

作业目标 指导学生仔细观察田字格中每个生字的位置,交流提醒关键笔画所在的位置,引导学生回忆学过的笔顺规则。在田字格中正确书写,把字写端正,养成良好的书写习惯。

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 静夜思(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“夜、思”等9个生字和反文旁1个偏旁,会写“思、床”等7个字。2.能借助拼音,正确、流利地朗读古诗,背诵古诗。3.想象画面,初步感受诗中描绘的景象。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

热爱、思念家乡。 欣赏课本上的插图, 结合自己搜集的李白的资料, 听古诗,谈感受,让学生感受到诗歌所描绘的美好意境, 引导学生对中华传统文化的热爱之情,体会诗人的思乡之情。

教学重点 能正确、流利地朗读古诗,读出古诗节奏;背诵古诗。

教学难点 体会诗的韵味和美好意境。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 第一课时一、复习导入,温故知新1.复习古诗,激发兴趣。(1)小朋友们会背古诗吗?指名背。(2)复习已学的李白的古诗:《古朗月行》《赠汪伦》。(3)师生互动,说说对李白的了解,交流课前收集的资料。(4)简单介绍李白。2.温故知新,引出诗题。(1)板书诗题:静夜思。(2)齐读诗题。(3)这三个字你们认识吗?能给它们找找伙伴吗?重点认读生字“夜”。(4)能连起来说说题目的意思吗?安静的夜晚,大诗人李白在思念什么呢?让我们走进这首诗。二 、初读感知,认识生字1.通过视频,感受韵律。(1)课件播放:《静夜思》诵读视频。(2)能认识古诗中的生字,还能把古诗读得正确、流利。2.自读诗句,随文识字。(1)自由读古诗,把生字圈出来,比一比,看哪些同学能准确认读这些生字。(2)带拼音读生字。①小老师领读。②说一说哪几个字是整体认读音节,哪几个字是三拼音节。介绍偏旁反文旁,理解“故乡”一词,说一说诗人的故乡是哪儿,我们的故乡是哪儿。③同桌互相检查。3.生字扩词,帮助记忆。(1)你们给这些生字宝宝找个朋友吧,这样大家才会记得更牢啊!(2)游戏巩固:开火车读词语。4.反复练读,记住字音。(1)生字离开了它们的拼音朋友和词语伙伴,你们还认识它们吗?齐读。(2)游戏巩固:做“摘星星”的游戏。5.交流方法,识记字形。(1)学生交流识字的方法,在交流过程中认识新偏旁“攵”。(2)教师小结方法:①熟字加偏旁:“古”和“故”,“木”和“床”,“田”和“思”。②形近字比较:“底”和“低”,“忘”和“望”,“凝”和“疑”字形相近。③利用生活经验给生字组词:“光”和“夜”是常见字,给生字组词,如月光、灯光,月夜、黑夜。(3)猜谜语强化巩固。课件出示:谜语一:此木虽宽,供人卧躺。(谜底:床)谜语二:他是何方人氏,老爱脚踢石子。(谜底:低)三 、指导书写,加深记忆1.出示生字,齐读。(课件出示:用田字格展示“思、床、前、光、低、故、乡”)2.要写好字,就要按一定的笔顺规则来书写。你知道有哪些笔顺规则吗?现在我们一起来回忆,再来读一读。课件出示汉字书写笔顺规则:3.观察笔顺,小老师带领同学书空。4.观察生字在田字格中的位置。教师提示:注意横与横之间的距离。“思”书写时注意“田”字的竖在竖中线上,卧钩是关键笔画。“乡”的两个撇折转折处基本对齐。5.教师范写,学生描红、练写。学生书写,教师巡视并强调正确的书写姿势:写字要注意身坐直,本放正,笔拿稳,眼离书本一尺,手离笔尖一寸,胸离桌子一拳。6.展示佳作。学生挑出自己写得最满意的字给同桌看,说说自己是怎么写好它的。 二次备课

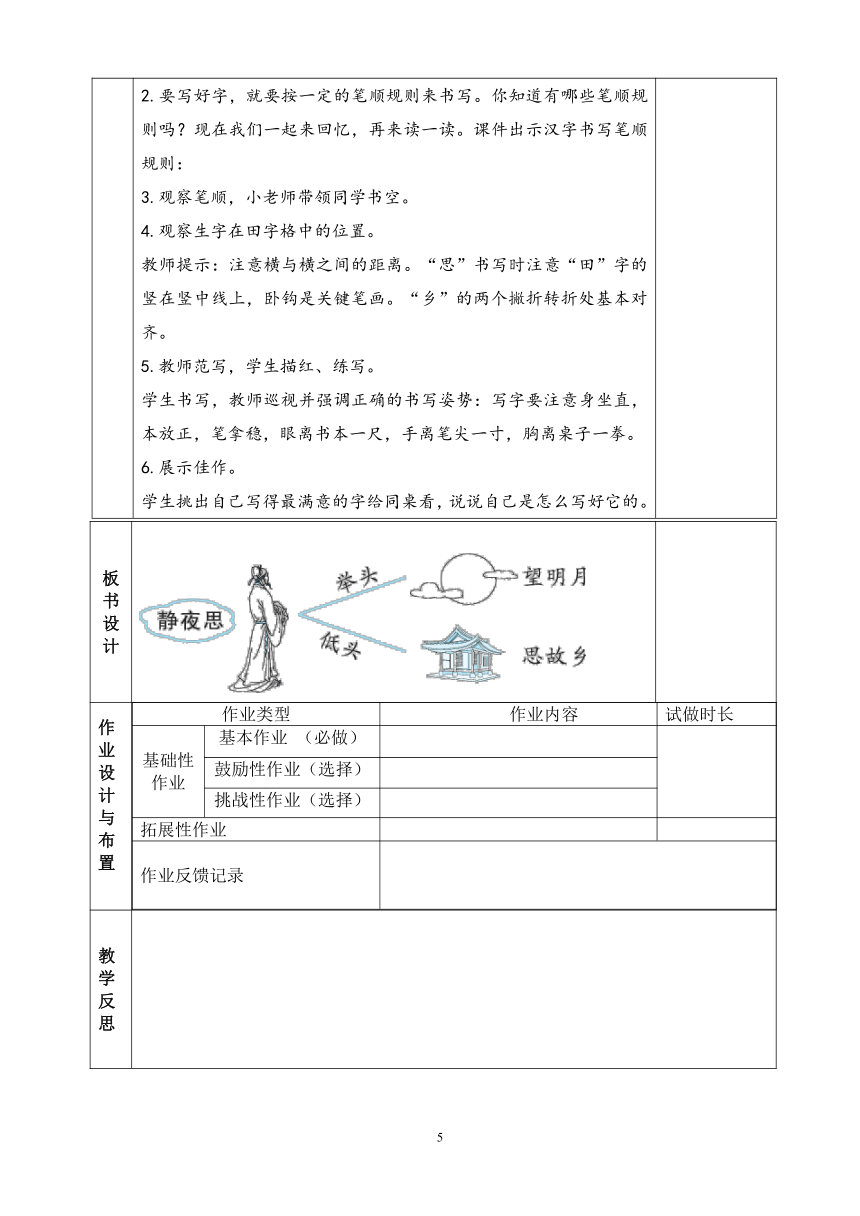

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 静夜思(第二课时) 主备人

教学目标 1.能背诵古诗。2.体会诗的韵味和美好意境。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

热爱、思念家乡。 欣赏课本上的插图, 结合自己搜集的李白的资料, 听古诗,谈感受,让学生感受到诗歌所描绘的美好意境, 引导学生对中华传统文化的热爱之情,体会诗人的思乡之情。

教学重点 能正确、流利地朗读古诗,读出古诗节奏;背诵古诗。

教学难点 体会诗的韵味和美好意境。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 播放音乐,感受意境1.教师引导:听音乐,体会乐曲所体现的意境。(课件播放:《思乡曲》)2.学生交流:图中的人在干什么?他在想些什么?3.教师小结:这是一首《思乡曲》,思乡的感情可以用音乐来表达,也可以用语言来表达。二 朗读诗句,感悟诗韵1.体会诗意。(1)指名读古诗,读出节奏。(反复练习,读好停顿和重音)(2)这首诗讲的是什么意思呢?小组讨论交流,不懂的地方互相问一问。(3)指名说。(4)学生提出不懂的地方。(5)理解“霜”,教师讲解诗意:一轮明月当空照,银色的月光洒在床前,就像地上结了一层霜。李白抬起头来,望向皎洁的圆月,想到自己独自离家在外,于是一低头就思念起故乡和亲人。2.入境朗诵。(1)在我们中国,圆月象征着团圆。在这个安静的月圆之夜,诗人却独自漂泊在外,他的心情会怎么样呢?(难过,伤心……)(2)教师范读,再现意境。(3)模仿练读,想象意境。(4)指名诵读,以评促读。(5)角色表演:现在请你们把自己想象成李白,远离家乡,远离亲人,在一个寂静的夜晚,站在窗前望着圆月。带着你的心情、你的表情和你的动作来吟诵这首《静夜思》吧!(6)游戏:谁是“小李白”?指名上台表演,配以乐曲。(7)全体起立,诵读《静夜思》。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 夜色(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“胆、敢”等12个生字,会写“色、外”等7个字,认识厂字头1个偏旁。2.能借助拼音,正确地朗读课文;读好长句子的停顿,读懂句子的意思。3.初步懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

亲近大自然,热爱生活。 欣赏美丽的夜景图片,学生根据自己的生活经验,想象夜晚看到的美丽事物,激发学生对大自然的热爱及对生活的热爱。

教学重点 读好长句子的停顿,读懂句子的意思。

教学难点 懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 情境导入,揭示课题1.视频激趣,谈话导入。(1)课件出示:播放迷人夜色的视频。(2)教师引导:感受夜色的神秘与美丽。(3)出示课件。(课件出示:夜色图)(4)师生共同欣赏图片,谈一谈:图片上是一个怎样的夜晚?(指名说)在这样漆黑的夜晚,你们有什么样的感受?2.入情入境,揭示课题。教师引导:一起走进《夜色》,看一看课文里的小朋友眼中的夜色是什么样的。(1)板书课题:夜色。(2)认识生字“色”,口头组词:颜色、景色。(3)理解课题的意思:“夜色”指的是夜晚的景色。二 初读课文,识字学词1.初读课文,整体感知。(1)认真倾听课文朗读,思考:这首儿童诗写了一件什么事?(2)课件播放:课文朗读音频。2.逐节朗读,正音识词。(1)指名读第1小节。①指名认读,根据学生的认读情况正音并强调:“勇、往、窗”是后鼻音,要注意读准。②正音后再次认读。③指导学生结合生活实际理解“勇敢”一词,并用“勇敢”练习说一个完整的句子。④齐读第1小节,说说第1小节的主要内容:“我”从前胆子很小。(2)学习第2小节的内容。①指名认读,正音指导:“爸爸”的第二个“爸”要读轻声,“晚上”的“上”也要读成轻声,“散、再”是平舌音。②正音后再次认读。③辨析“再”和“在”这一对同音字。引导学生自主认读,体会“再”与“在”用法上的区别。④结合生活实际,理解“偏要”的意思就是“非要”。⑤齐读第2小节,说说第2小节的主要内容:“我”不再害怕夜晚。3.练读课文,将课文读正确、读流利。4.指名学生读,教师范读并适当指导长句子的朗读。三 再读课文,巩固识字1.再读课文,交流方法。(1)学生再次轻声朗读课文,并与同桌一起练读,互相评价。(2)单独出示本课生字,指名认读,并让学生说说自己是如何记住这些生字的。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“胆、敢、往、外、勇、窗、乱、偏、散、原、像、微”)2.认读识记,方法指导。(1)“胆、敢、往、外、乱、偏、散、像”都是左右结构的字,可以采用熟字加偏旁、熟字加笔画的方法来帮助记忆。(2)“勇”是上下结构的字,下半部分是“力”。(3)“原”是半包围结构的字,认识偏旁厂字头,注意厂字头下不是“泉”。(4)“窗”:囱,小篆体“”,像天窗的形状,即在屋顶上留个洞,可以透光,也可以出烟。后加“穴”字头构成“窗”。(课件出示:)(5)“微”是左中右结构的字,注意偏旁是双人旁,不要写成单人旁。3.游戏巩固:游戏环节——小火车过站台,每过一个站台出示一张生字卡片,请小老师领读生字。4.课件出示例子,鼓励学生为生字口头组词。四 集中识记,指导书写1.课件出示本课要求学生会写的字,指名认读,口头组词。(课件出示:用田字格展示“色、外、看、爸、晚、笑、再”)2.学生自主观察生字,交流书写要领。3.根据学生的交流情况,重点指导:(1)“外”,右边的“卜”略高,左右要写紧凑。(2)“看”,结合动作来记忆字形:上半部分是“手”的变形,“手”在眼睛(目)上,就表示“看”的动作。(3)“晚”,右半部分是“免”字,第十笔撇要从扁“口”中穿过。(4)“笑”,下半部分是“夭”,不是“天”。(5)“再”,笔顺是横、竖、横折钩、竖、横、横,并注意最后一笔横要写长,要穿过整个字。4.教师在田字格中范写,学生认真观察并书空。5.学生自主描红、临写生字,教师巡视了解学生的书写情况并强调正确的书写姿势。6.学生评价。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 夜色(第二课时) 主备人

教学目标 1.读好长句子的停顿,读懂句子的意思。2.懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

亲近大自然,热爱生活。 欣赏美丽的夜景图片,学生根据自己的生活经验,想象夜晚看到的美丽事物,激发学生对大自然的热爱及对生活的热爱。

教学重点 读好长句子的停顿,读懂句子的意思。

教学难点 懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 回顾课文,设疑导入1.指名朗读课文。2.交流课文主要内容:文中的“我”从前胆子很小,害怕夜晚,后来不再害怕了。3.教师设疑导入:究竟是什么原因让一位怕黑的小朋友胆子变大了呢?二 逐节学习,理解感悟1.学习第1小节,体会“害怕”。(1)指名朗读第1小节。(2)引导学生交流对文中小朋友的了解。在学生交流的基础上,教师小结:“我”胆子很小。(3)教师提问:从文中哪些地方可以看出“我”的胆子很小?(4)学生交流,教师在学生交流的基础上重点引导学生关注以下几点:①引导学生在对比中感受“我”的胆子非常小。(课件出示,对比朗读:“很小很小”与“很小”)②引导学生体会妈妈通过讲述勇敢的故事来鼓励“我”不要害怕。(课件出示句子:妈妈把勇敢的故事讲了又讲。)③抓住“一看窗外心就乱跳”中的“一……就……”这个句式,引导学生体会妈妈讲的勇敢的故事对“我”来说没有起到任何作用。2.结合实际,拓展体会。(1)鼓励学生结合自己的生活经验,说说自己是否害怕黑夜,为什么害怕,以及害怕的时候是什么样子或有什么表现。(2)学生交流。(比如:我害怕黑夜。我一听到黑夜里的风声就害怕,总是担心野兽会跑到家里来。害怕的时候心跳会加速,我就会把窗帘紧紧拉起来,藏在被窝里)(3)教师提问:“可我一看窗外心就乱跳……”“我”会看到什么?想到些什么?(示例:“我”会看到晃动的树影,想到吃人的野兽)3.指导朗读第1小节,注意读出小诗的韵脚。三 诵读体会,感悟道理1.学习第2小节,感受夜晚的美好。(1)妈妈讲勇敢的故事的方法并没有让“我”变得勇敢,爸爸又想出了什么办法让“我”不再害怕夜晚呢?请同学们轻声地读一读第2小节。(2)学生轻声朗读第2小节,交流爸爸想出了什么办法:偏要拉“我”去散步。(引导学生体会“偏要”是指在“我”胆子很小、极不情愿的情况下,爸爸非要拉“我”去散步)2.引导学生想象“我”在夜色中看到了什么。(1)指名朗读“原来花草都像白天一样微笑”这句话,引导学生从“原来”一词中体会到“我”看到花草微笑时惊讶的心情。(2)拓展想象:鼓励学生结合自己的生活经验,说说在晚上散步的时候还能看到什么。(3)欣赏文中插图,让学生直观体验夜色的美丽。(4)练习表达:(5)教师小结:夜色中其实有许多美丽的景色,只要我们敢于走出去,就会发现黑夜其实并不可怕。正是有了这种发现,文中的“我”才会说道:3.师生配乐朗读全文,鼓励学生说说自己学习了这首小诗后的收获。4.教师小结:小朋友们,美丽的夜色中藏着许多我们还不知道的小秘密,只要我们勇敢地走出去,就一定会有惊喜。希望大家在今后的生活中更加勇敢独立,收获更多美好。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 端午粽(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“端、粽”等13个生字和立字旁、米字旁2个偏旁;会写“午、节”等7个字。2.通过图文结合、联系生活实际,了解“箬竹叶、糯米、裹着”等词语的意思;积累“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜、美滋滋”等词语。3.正确、流利地朗读课文,学习读好长句子;通过想象画面、体会心情朗读好课文。4.能用自己的话说一说粽子的样子、味道等,初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗、来历。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

对中国传统节日的热爱。 多媒体课件播放端午节视频, 感受端午节的节日气氛和中国传统文化。

教学重点 1.认识“端、粽”等13个生字和立字旁、米字旁2个偏旁;会写“午、叶、真、豆”4个字。2.通过图文结合、联系生活实际,了解词语“箬竹叶”的意思。3.正确、流利地朗读课文。

教学难点 能用自己的话说说粽子的样子、味道等

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 谈话导入,激发兴趣1.谈话引导。(1)谁能说一说你熟悉的传统节日及节日习俗?(2)学生自由谈论。2.引出课文题目。(1)图片展示端午节丰富多彩的习俗活动。(课件出示:赛龙舟图)(2)师生共同欣赏,感受端午节的节日气氛。(3)在端午节这个中国的传统节日里,人们都会做些什么?指名回答,其他学生补充。3.板书课文题目。(1)齐读课文题目。(2)指导书写“午”字。①先观察“午”字在田字格中的位置,说一说你的发现。②书写时注意两横的长短、间距,第三笔横书写时要长一些,最后一笔竖要又直又正。③学生描红并在田字格中书写,教师巡视指导。④学生评价。二 初读课文,认读生词1.自由朗读课文。(1)要求:读准字音,把句子读通顺、读流利。(2)学生按照要求自由朗读,教师巡视指导,及时纠正字音。2.学生认读生字。(1)用自己喜欢的方式圈画出本课的生字。(2)借助拼音,反复拼读圈画的生字;认识立字旁、米字旁。(3)同桌相互检查,纠正对方读得不准确的字音,并说说自己是怎样识记这些生字的。3.教师相机指导学生认读生词。(1)游戏环节:我是读词王。(2)以小组为单位,抢读生词。(3)齐读课文,注意生词在课文中的读音。三 再读课文,练习书写1.再读课文,读通句子。(1)教师配乐范读课文。(2)教师指导学生用多种方法朗读。指名学生以小组为单位合作共读,逐段朗读,把句子读通顺。①提出朗读要求。②学生按照要求朗读课文。(3)教师范读,指导学生画出长句子的停顿。2.指导写字,练习书写。(1)书写生字——叶。①学生观察图片,从颜色、形状两方面来描述箬竹叶的样子。(课件出示:箬竹叶图片)②学生观察“叶”字的占格情况,说一说自己的发现。③师生共同书写生字,比一比谁写得工整、漂亮。(2)书写生字——真。①观察生字结构,总结书写规律,学习书写。②巧记生字:笔画中横最多,写完中间三横才封口。3.研读课文第3、4自然段。(1)提问:外婆包的粽子花样很多,结合课文说一说外婆包了哪些花样的粽子。(2)学生带着问题自由朗读课文。(3)学生根据课文内容回答问题。(4)教师小结:外婆包的有红枣粽、红豆粽和鲜肉粽。4.指导书写生字——豆。(1)运用图文演示法理解字义。(课件出示:各种豆子图)(2)书写方法:上横短,下横长,中间的“口”要写扁些。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 端午粽(第二课时) 主备人

教学目标 1.了解“糯米、裹着”的意思;积累“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜、美滋滋”等词语。2.会写“节、米、分”3个字。3.学习读好长句子;通过想象画面、体会心情朗读好课文。4.能用自己的话说一说粽子的样子、味道等,初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

对中国传统节日的热爱。 多媒体课件播放端午节视频, 感受端午节的节日气氛和中国传统文化。

教学重点 1.认识“端、粽”等13个生字和立字旁、米字旁2个偏旁;会写“午、叶、真、豆”4个字。2.通过图文结合、联系生活实际,了解词语“箬竹叶”的意思。3.正确、流利地朗读课文。

教学难点 能用自己的话说说粽子的样子、味道等

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 复习引入,再现情境1.复习字词,走进课文。(1)玩游戏:上节课我们学习了本课的部分字词,这节课我们先来做一个小游戏:找动物。(2)教师出示小动物卡片,六张小动物卡片的反面都写着一个本课的词语。(3)以小组为单位读词语,看看哪个小组读得准确。小组派代表选择喜欢的小动物,小组内的其他同学认读词语,获胜小组得到相应的小动物卡片。2.齐读课文,再现情境。(1)师生共同读课文,读好长句子。(2)回顾:外婆包的粽子有哪些花样?二 诵读课文,品味内涵1.抓住重点,指导朗读。(1)品读课文第2自然段。(2)结合第2自然段的内容说一说:外婆包的粽子是什么样的?(3)学生带着问题自由朗读课文。(4)指导学生按照从外到内的顺序描述粽子的外形特点。(5)学生回答后教师小结:粽子是用青青的箬竹叶包的,里面裹着白白的糯米,中间有一颗红红的枣。课件出示:糯米:糯稻碾出的米,可以做糕点、粽子,也可以酿酒。也叫江米。裹着:包着,包在一起。2.词语填空,巩固内容。(1)根据课文内容填空。(2)学生填空:“青青的”“白白的”“红红的”。(3)比较朗读,比较这两个句子的不同之处,体会叠词的妙处。3.指导朗读,品味内涵。教师引导:AAB式的重叠词更能体现出粽子的特点——各种颜色相间,色香味美。朗读时仿佛让人品尝到了粽子香甜的味道。(1)积累短语。(课件出示:短语“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜”)(2)学生朗读词语,并自由朗读第2自然段。三 指导观察,正确书写1.教师指导,书写生字。(1)书写生字——节。①观察生字结构,教师在黑板上范写,学生练写。②引导学生说一说中国有哪些传统节日。③通过对节日的描述,给“节”字进行扩词训练。(2)书写生字——米。①我们“品尝”了香甜的糯米粽,一起来认识糯米的“米”字。②学生根据字形演变图,理解字义。(课件出示:“米”的字形演变图)(3)书写生字——分。①运用反义词理解字义:“合”的反义词是“分”。②书写要领:上面的“八”字要舒展,下面是“刀”不是“力”。2.师生讲评,展示学生的书写作品,互相评价,激励进步。3.总结全文,情感升华。(1)引导学生说一说通过本节课的学习有哪些收获。(2)教师总结:每年端午节我们都会吃粽子,今天通过学习《端午粽》,我们不仅“品尝”了美味香甜的端午粽,还知道了端午节包粽子、吃粽子的习俗的由来。当我们吃美味的粽子时,不要忘记缅怀伟大的爱国诗人——屈原。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 彩虹(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“虹、座”等12个生字和衣字旁1个偏旁,会写“那、着”等7个字。2.能正确、流利地朗读课文;读懂、读好多个分句组成的长句子,注意分句间的停顿,并能试着读出问句的语气。3.感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

探索自然,感悟大自然的美。 通过出示彩虹的图片,交流对彩虹的初步印象(美丽的桥),激发学生的想象力和探索自然的兴趣,感悟大自然的美。

教学重点 1.认识“虹、座”等12个生字,会写“那、着”等7个字。2.能正确、流利地朗读课文。3.读好多个分句组成的长句子,能读出问句的语气。

教学难点 感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

教学准备 多媒体课件 生字卡片

教学过程 一 图画导入,引出课文1.出示图画,导入新课。(1)观看图画。(课件出示:彩虹图)(2)教师引导,用词语、词组或句子描述彩虹。(3)交流示例:彩虹、一道彩虹、一道美丽的彩虹、这是一道美丽的彩虹等。2.学习第1自然段。(1)引读。(2)识记生字“座”,平舌音。通过词语搭配“一座房子”“一座桥”,掌握“座”的量词用法。(3)引导学生理解课文中“一座美丽的桥”指的是彩虹,让学生体会课文语言的生动,不出现“彩虹”二字同样可以把事物说清楚、说具体。(4)指导学生读第1自然段。“雨停了”,“了”是轻声;“美丽的桥”,词语连读。3.板书课题。(1)板书:彩虹。(2)齐读课题。二 初读课文,整体感知1.听课文朗读,思考问题。(课件播放课文朗读音频)(1)边听边想:课文讲了几件事情?(2)教师引导,学生交流。示例:课文讲了三件事,一是“我”在彩虹桥上洒水为爸爸浇田;二是“我”在彩虹桥上拿镜子照着妈妈梳头;三是“我”在彩虹桥上荡秋千让哥哥高兴。2.自读课文,提出要求。(1)用自己喜欢的方法读课文,圈出生字词。(2)借助拼音,把句子读通顺,遇到长长的难读的句子,多读几遍。(3)标好自然段的序号。(4)同桌间相互交流,扫除字词障碍。三 记忆字形,指导书写1.检查生字的自学情况。(1)出示要求会认的字,指名读。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“虹、座、浇、提、洒、挑、兴、镜、拿、照、千、裙”)(2)开火车读,小组竞赛读,评出最佳认字小组。(3)学习“虹”字。虹,形声字,从虫,工声。甲骨文“”像彩虹,古人以为“虹”是雨后出来饮水的“大虫”,所以用“虫”作为偏旁。①学生观察:从虫从工。②教师讲故事:“虹”总是出现在雨后,古人就认为“虹”是一种能呼风唤雨的“大虫”,在雨后下来喝水。古文中就有“虹饮于河”的说法,意思是说:一条大虫悬挂于天空,弓着身子,头伸进黄河里喝水。所以,古人造字时,用“虫”作了偏旁。(4)学习“裙”字。①分析字的结构。②认识新部首——衣字旁。③讲解衣字旁的来历。④书空衣字旁。2.写字。(1)出示要求会写的字,指名认读、领读。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“那、着、到、高、兴、千、成”)①学写“高”字。A.字理识字。高,象形字,甲骨文“”像一座高耸的建筑,上部是尖顶,中间是城楼,下部还有一扇门。B.指导学生从四个方面观察“高”字。(一看结构,二看压线,三看横画,四看竖画)②学写“兴”字。A.自己观察关键笔画。B.教师总结“兴”字的书写要领,并强调“兴”是多音字,在本课读xìnɡ。③重点指导:“着”的第六笔是“丿”,下面是“目”;“那”的第一笔是横折钩,双耳旁是悬针竖;“到”的左下部“土”下面一横变成提。(2)教师范写田字格中的生字,学生书空。(3)学生描红、临写,教师巡视、指导。(4)学生评价。3.再读课文。(1)指名读、男女生比赛读,读好长句子。(2)在这节课里,你收获了哪些知识? 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 彩虹(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“虹、座”等12个生字和衣字旁1个偏旁,会写“那、着”等7个字。2.能正确、流利地朗读课文;读懂、读好多个分句组成的长句子,注意分句间的停顿,并能试着读出问句的语气。3.感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

探索自然,感悟大自然的美。 通过出示彩虹的图片,交流对彩虹的初步印象(美丽的桥),激发学生的想象力和探索自然的兴趣,感悟大自然的美。

教学重点 1.能读懂、读好多个分句组成的长句子,注意分句间的停顿,并能试着读出问句的语气。2.感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

教学难点 感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

教学准备 多媒体课件 生字卡片

教学过程 一 复习导入,温故知新1.复习生字,读通课文。(1)抽读生字卡片,开火车认读生字。(2)学生自由朗读课文。(3)指名分段朗读。2.复习回顾,发现难点。(1)出示课件,学生朗读。(2)练读本文中的长句子。二 精读课文,突破难点1.练读问句,读出问的语气。(1)出示问句。(课件出示:爸爸,你那把浇花用的水壶呢?)①引读短语。②教师引导学生边读边体会,要读出问的语气。(2)让学生明白“我”想要的是爸爸那把浇花用的水壶。2.练读长句,读通读懂。(1)出示一个长句子。①自己练读,在课文中圈一圈“我”的动作。②同桌共同学习,一个读词语,一个读分句。③反馈交流,发现这是三个连续的动作,并在反复朗读中理解句子。④“我”真的提着爸爸的那把水壶吗?你是从哪个词语知道的?指导学生关注“如果”,表明这是“我”的想法,只是一种假设,不是真的在做。⑤“那不就是我在下雨吗”要读出问句的语气。⑥在情境中朗读。(2)出示第二个长句子。①标出难读的词语:挑水、高兴。②同桌合作学习:一个读,一个听,注意读的人是否把词语读正确,句子读通顺。③反馈交流,抽几对同桌一个读,一个评价。④情境朗读,读出疑问的语气。在评价中激发学生的朗读兴趣,体会“我”的体贴懂事、关心家人。3.练读第2自然段:把三个问句连起来读,读通句子,读出分句间的停顿,读好问句。三 学以致用,感悟体会1.学习第3、4自然段中的两个长句子。(1)学生自由读,齐读。(2)积累词语。(课件出示:荡来荡去)(3)你还能说一说和“荡来荡去”一样的词语吗?(示例:游来游去、跑来跑去、飞来飞去……)(4)教师引导学生用其中一两个词语说句子。2.朗读感悟。(1)指名读、小组比赛读课文。(2)教师提问:文中的“我”是一个怎样的小姑娘?(3)教师小结:“我”是一个很会想象的小姑娘,懂得关心家人。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 语文园地四(第一课时) 主备人

教学目标 1.联系人体部位,在游戏中正确认读“眉毛、鼻子”等8个词语。2.激发学生在生活中识字的兴趣,能运用学过的识字方法,认识人体其他的部位;自主识字,认识“眉、鼻”等8个生字。3.读准“胆子、粽子”等9个带有轻声音节的词语。4.了解“点的位置不同,书写的顺序也不同”的笔顺规则。5.熟读并背诵古诗《寻隐者不遇》,想象画面,体会古诗表现的美好意境。6.正确、流利地朗读绕口令《妞妞赶牛》,读懂绕口令的主要内容。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

养成良好的学习习惯。 通过讲解人体头部器官以及含”子”的词语,按照书写提示要求,培养学生养成良好的学习习惯和书写姿势。

教学重点 1.认识“眉、鼻、嘴、脖、臂、肚、腿、脚”8个表示身体部位的汉字,激发学生的识字兴趣。2.读准带有轻声音节的词语,提升学生的语感。3.进一步掌握点在正上方、左上方或右上方的书写笔顺规则。

教学难点 熟练朗读绕口令,感受绕口令的情趣。

教学准备 多媒体课件

教学过程 一 游戏互动,激趣导入1.游戏互动,激发兴趣。玩“鼻子鼻子眼睛”游戏:教师发口令,学生指部位。2.小结导入。教师小结:指身体部位的小游戏很好玩,表示这些身体部位的汉字也很有趣,这节课我们就先来认识认识表示身体部位的汉字。二 趣味识字,拓展提升1.读词语。(1)学生浏览词语。(2)先在小组内合作正确朗读词语,再比赛正确认读词语。2.识记生字。(1)教师引导:我们能够正确读出表示身体部位的词语,那么,有什么好的办法能够记住它们呢?(2)“眉”字的识记:眉毛是生长在眼睛之上的毛发,所以“眉”的下面是“目”。(课件出示:“眉”的字形演变图)课件出示:(3)“鼻”字的识记:人们常常指着自己的鼻子表示“自己”的意思,所以“鼻”字的上面是“自己”的“自”。(4)“嘴”字的识记:提到嘴首先想到的是“口”,然后是“嘴角”的“角”,再加一个“此”,就是“嘴”了。(5)“脖、臂”等字归类识记:①表示人体部位的生字中,大多有“月”字,“脖、肚、腿、脚”是月字旁,“臂”是月字底,可发现规律,归类识记,提高识字效率。②鼓励学生再说说其他身体部位的名称,如眼睛、脸、腰、手腕、膝盖等,教师适当进行板书,指名学生认读。③发现规律:引导学生发现与身体部位有关的汉字(脸、脖、腿、脚、腰、腕、臂、膝)有什么共同之处。④学生观察交流,教师小结:与身体部位有关的汉字,很多都有“月”字,以后我们只要看到带“月”的汉字,便可以推测这个字与身体部位有关。3.游戏巩固:我来说,你来指。(1)教师说出一个身体部位,学生对着自己的身体指出相应的部位。(2)让两个学生站到讲台上,一人说,一人指。三 读读记记,书写提高1.教师引导,读词语。(1)学生自由读词语。课件出示:胆子 粽子 镜子爸爸 妈妈 哥哥故事 月亮 时候(2)教师范读,学生正音。(3)指名交流:你们发现这几个词在读音方面有什么特点?(4)教师适当小结:第一行词语最后一个字都是“子”;第二行都是人物称呼的叠词;每个词语的第二个字都读轻声,要读得短而轻。(5)教师指导学生通过对比朗读(如“dǎn zi”与“dǎn zǐ”)来感受轻声音节在朗读时的音韵之美。(6)拓展:鼓励学生根据每一行词语的特点再说几个类似的词语。课件出示:第一行:鼻子、肚子、孩子……第二行:姐姐、弟弟、妹妹……第三行:事情、喜欢、头发……(7)小组再读词语。2.指导书写。(1)教师引导,学生观察:汉字很神奇,不仅读音有趣,而且写法也很有趣!不信,你们观察这4个汉字。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“主、门、书、我”)(2)交流发现:这4个字都有一个共同的笔画“点”。(3)总结带点的字的笔顺规则。课件出示:笔画“点”在字的正上方或者左上方,先写点;“点”在字的右上方,后写点。(4)根据“点”的书写规则,指导学生按照正确的笔顺书写带点的字。(5)教师巡视,强调正确的写字姿势。(6)学生评价。(7)拓展:鼓励学生想一想还有哪些字的点在正上方、左上方、右上方,它们是否遵循这样的笔顺规则。(如“头、方、广、文、成”等)3.课堂小结。同学们,这节课我们在“语文园地四”里认识了很多表示身体部位的汉字,还朗读了带有轻声音节的词语,学习了“点”在汉字不同位置时的笔顺规则,真是收获满满呀!希望同学们把课堂上所学的知识运用到平时的学习和生活中,这样你们的进步会更大! 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 语文园地四(第二课时) 主备人

教学目标 1.联系人体部位,在游戏中正确认读“眉毛、鼻子”等8个词语。2.激发学生在生活中识字的兴趣,能运用学过的识字方法,认识人体其他的部位;自主识字,认识“眉、鼻”等8个生字。3.读准“胆子、粽子”等9个带有轻声音节的词语。4.了解“点的位置不同,书写的顺序也不同”的笔顺规则。5.熟读并背诵古诗《寻隐者不遇》,想象画面,体会古诗表现的美好意境。6.正确、流利地朗读绕口令《妞妞赶牛》,读懂绕口令的主要内容。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

养成良好的学习习惯。 通过讲解人体头部器官以及含”子”的词语,按照书写提示要求,培养学生养成良好的学习习惯和书写姿势。

教学重点 1.熟读并背诵古诗《寻隐者不遇》,大致理解古诗的意思。2.熟练朗读绕口令《妞妞赶牛》,读懂绕口令的主要内容,感受绕口令的情趣。

教学难点 熟练朗读绕口令,感受绕口令的情趣。

教学准备 多媒体课件

教学过程 一 背诵古诗,谈话导入1.师引导,背古诗。(1)指名背诵学过的古诗。(2)齐背《静夜思》《春晓》《赠汪伦》。2.谈话导入:《静夜思》《赠汪伦》这两首诗的作者是李白,《春晓》这首诗的作者是孟浩然,他们都是唐代的大诗人,他们的诗直到今天还广为流传。今天我们再来学习一首唐诗。3.板书课题:寻隐者不遇。向学生说明这首诗的作者是唐代诗人贾岛。二 了解诗意,尝试背诵1.读古诗。(1)学生借助拼音自由朗读古诗,读准字音,读通诗句。(2)指名朗读古诗。(3)读好诗的题目:寻隐者不遇。解释题目的意思:到山上去寻找一位隐居的人,但是没有遇到他。朗读时注意根据意思标注出停顿:寻/隐者/不遇。(4)根据学生的朗读情况,相机正音:“松、童”是后鼻音,“深”是前鼻音。(5)正音后引导学生再次练读,把古诗读正确、读通顺。2.解诗意。(1)学生自由朗读,结合课文插图,想一想古诗的大致意思。(2)指名交流古诗大意,教师在学生交流的基础上适当指导:我在松树下问一位童子他的师傅到哪里去了,童子说师傅采药去了。只知道他在这座山中,但是山高云多,童子也不知道师父究竟在哪里。(3)在理解诗意的基础上,再次指导学生有节奏地朗读诗句。课件出示:松下/问童子,言师/采药去。只在/此山中,云深/不知处。3.指名背诵古诗,然后全班背诵。三 指导朗读,感受乐趣1.介绍绕口令。导语:今天老师再和大家一起读一首小诗《妞妞赶牛》。这首小诗十分有意思,读起来绕过来绕过去,这样的小诗就叫绕口令。2.读绕口令。(1)教师范读,学生认真倾听并交流听后的感受。(2)学生自主朗读绕口令,借助拼音读准字音,读通句子。(3)指名朗读,引导学生发现这首绕口令中读音比较相似、较为难读的字词,教师相机出示难读的词语。(课件出示:妞妞、牛牛、河边柳、扭头、拗不过)①指名认读这些词语,强调:这些词语当中只有“柳”读边音,其余都读鼻音,而且叠词“妞妞”“牛牛”中的第二个“妞、牛”都要读成轻声。②齐读词语。③学生再次轻声练读绕口令。④再次指名朗读绕口令,引导学生按照“妞妞/赶牛/河边走”的节奏练习朗读。⑤通过教师范读、指名读、竞赛读、拍手打节奏读等方法,进一步强化绕口令的朗读,帮助学生读熟、读顺绕口令,并适当加快语速读。3.课堂小结。同学们,这节课我们一起来到唐诗的王国,学习了唐代诗人贾岛的《寻隐者不遇》,还知道了什么叫绕口令,并且通过自己的努力把绕口令读得又快又准。课后希望同学们搜集更多的古诗和绕口令,和小伙伴们一起读一读。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

PAGE

单元 第四单元 主备人 备课时间 2022.03.28

教材解读 本单元以“家人”为主题,安排了《静夜思》《夜色》《端午粽》和《彩虹》4篇课文。文章语言通俗易懂,形式丰富,适合一年级学生学习。《静夜思》表达了诗人对家乡的思念之情。《夜色》用富有童趣的语言告诉孩子们要克服胆小,做个勇敢的人,就能收获美好。《端午粽》介绍了粽子的样子、味道和花样,以及端午节吃粽子这个习俗的由来,为读者呈现了一幅温馨的画面。《彩虹》描绘了一幅幅充满趣味的画面,传递了儿童关爱家人的美好情感

学情分析 在一年级上学期,学生已经认识了300个字,会写100个字,掌握了36个常用偏旁,了解了反义词识字、对对子识字、象形字和会意字识字等识字方法,并初步接触了形声字,有了一定的识字基础。在本学期识字教学中要鼓励学生运用学到的识字方法和已学的生字、偏旁开展自主识字,不断提高白主识字的能力,培养主动识字的习惯。要引导学生自主借助拼音读准读音,既发挥汉语拼音的识字功能,又在识字过程中巩固汉语拼音的学习。

单元目标 知识与技能目标 1.认识46个生字、5个偏旁;会写28个字。2.正确、流利地朗读课文,读好长句子及问句,注意停顿,读懂句子所表达的意思。3.理解“勇敢”等词语的意思,用扩词的方法积累一些常用词语,归类积累“×来×去”,尝试说一说这样的词语。4.朗读《静夜思》并背诵积累。5.初步感受端午节的传统文化,体会浓浓的亲情。6.积累与身体部位有关的词,归类识记带有月字旁的字。7.读好带有轻声的词语并积累。8.学写“主、门、书、我”4个带有点的字,了解“点的位置不同,书写先后也不同”的笔顺特点。9.借助拼音,正确朗读古诗《寻隐者不遇》,并背诵积累。10.借助拼音和大人一起读《妞妞赶牛》,读正确、读流利,并能边读边想象画面,感受绕口令的情趣。

德育目标 亲近大自然,热爱生活。对中国传统节日的热爱。探索自然,感悟大自然的美。养成良好的学习习惯。

教学重点 联系上下文了解词语的意思。语句的积累和运用。课文朗读要重点练习读好角色的对话、读出儿童诗的情趣。

教学难点 联系上下文了解词语的意思,语句的积累要引导学生建立初步的归类意识。

章节(篇目) 教学方法与策略 课时安排

《静夜思》 观察法 引导法 合作交流法 2

《夜色》 引导法、联系生活实际法 同桌合作法 创设情境法 观察法 2

《端午粽》 示范法 引导法 交流合作法 借助图文 结合具体语境 2

《彩虹》 观察法 引导法 角色体验法 表演法 图片法 合作交流法 2

语文园地四 观察法 游戏法 引导法 创设情境法 合作法 2

作业目标 指导学生仔细观察田字格中每个生字的位置,交流提醒关键笔画所在的位置,引导学生回忆学过的笔顺规则。在田字格中正确书写,把字写端正,养成良好的书写习惯。

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 静夜思(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“夜、思”等9个生字和反文旁1个偏旁,会写“思、床”等7个字。2.能借助拼音,正确、流利地朗读古诗,背诵古诗。3.想象画面,初步感受诗中描绘的景象。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

热爱、思念家乡。 欣赏课本上的插图, 结合自己搜集的李白的资料, 听古诗,谈感受,让学生感受到诗歌所描绘的美好意境, 引导学生对中华传统文化的热爱之情,体会诗人的思乡之情。

教学重点 能正确、流利地朗读古诗,读出古诗节奏;背诵古诗。

教学难点 体会诗的韵味和美好意境。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 第一课时一、复习导入,温故知新1.复习古诗,激发兴趣。(1)小朋友们会背古诗吗?指名背。(2)复习已学的李白的古诗:《古朗月行》《赠汪伦》。(3)师生互动,说说对李白的了解,交流课前收集的资料。(4)简单介绍李白。2.温故知新,引出诗题。(1)板书诗题:静夜思。(2)齐读诗题。(3)这三个字你们认识吗?能给它们找找伙伴吗?重点认读生字“夜”。(4)能连起来说说题目的意思吗?安静的夜晚,大诗人李白在思念什么呢?让我们走进这首诗。二 、初读感知,认识生字1.通过视频,感受韵律。(1)课件播放:《静夜思》诵读视频。(2)能认识古诗中的生字,还能把古诗读得正确、流利。2.自读诗句,随文识字。(1)自由读古诗,把生字圈出来,比一比,看哪些同学能准确认读这些生字。(2)带拼音读生字。①小老师领读。②说一说哪几个字是整体认读音节,哪几个字是三拼音节。介绍偏旁反文旁,理解“故乡”一词,说一说诗人的故乡是哪儿,我们的故乡是哪儿。③同桌互相检查。3.生字扩词,帮助记忆。(1)你们给这些生字宝宝找个朋友吧,这样大家才会记得更牢啊!(2)游戏巩固:开火车读词语。4.反复练读,记住字音。(1)生字离开了它们的拼音朋友和词语伙伴,你们还认识它们吗?齐读。(2)游戏巩固:做“摘星星”的游戏。5.交流方法,识记字形。(1)学生交流识字的方法,在交流过程中认识新偏旁“攵”。(2)教师小结方法:①熟字加偏旁:“古”和“故”,“木”和“床”,“田”和“思”。②形近字比较:“底”和“低”,“忘”和“望”,“凝”和“疑”字形相近。③利用生活经验给生字组词:“光”和“夜”是常见字,给生字组词,如月光、灯光,月夜、黑夜。(3)猜谜语强化巩固。课件出示:谜语一:此木虽宽,供人卧躺。(谜底:床)谜语二:他是何方人氏,老爱脚踢石子。(谜底:低)三 、指导书写,加深记忆1.出示生字,齐读。(课件出示:用田字格展示“思、床、前、光、低、故、乡”)2.要写好字,就要按一定的笔顺规则来书写。你知道有哪些笔顺规则吗?现在我们一起来回忆,再来读一读。课件出示汉字书写笔顺规则:3.观察笔顺,小老师带领同学书空。4.观察生字在田字格中的位置。教师提示:注意横与横之间的距离。“思”书写时注意“田”字的竖在竖中线上,卧钩是关键笔画。“乡”的两个撇折转折处基本对齐。5.教师范写,学生描红、练写。学生书写,教师巡视并强调正确的书写姿势:写字要注意身坐直,本放正,笔拿稳,眼离书本一尺,手离笔尖一寸,胸离桌子一拳。6.展示佳作。学生挑出自己写得最满意的字给同桌看,说说自己是怎么写好它的。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 静夜思(第二课时) 主备人

教学目标 1.能背诵古诗。2.体会诗的韵味和美好意境。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

热爱、思念家乡。 欣赏课本上的插图, 结合自己搜集的李白的资料, 听古诗,谈感受,让学生感受到诗歌所描绘的美好意境, 引导学生对中华传统文化的热爱之情,体会诗人的思乡之情。

教学重点 能正确、流利地朗读古诗,读出古诗节奏;背诵古诗。

教学难点 体会诗的韵味和美好意境。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 播放音乐,感受意境1.教师引导:听音乐,体会乐曲所体现的意境。(课件播放:《思乡曲》)2.学生交流:图中的人在干什么?他在想些什么?3.教师小结:这是一首《思乡曲》,思乡的感情可以用音乐来表达,也可以用语言来表达。二 朗读诗句,感悟诗韵1.体会诗意。(1)指名读古诗,读出节奏。(反复练习,读好停顿和重音)(2)这首诗讲的是什么意思呢?小组讨论交流,不懂的地方互相问一问。(3)指名说。(4)学生提出不懂的地方。(5)理解“霜”,教师讲解诗意:一轮明月当空照,银色的月光洒在床前,就像地上结了一层霜。李白抬起头来,望向皎洁的圆月,想到自己独自离家在外,于是一低头就思念起故乡和亲人。2.入境朗诵。(1)在我们中国,圆月象征着团圆。在这个安静的月圆之夜,诗人却独自漂泊在外,他的心情会怎么样呢?(难过,伤心……)(2)教师范读,再现意境。(3)模仿练读,想象意境。(4)指名诵读,以评促读。(5)角色表演:现在请你们把自己想象成李白,远离家乡,远离亲人,在一个寂静的夜晚,站在窗前望着圆月。带着你的心情、你的表情和你的动作来吟诵这首《静夜思》吧!(6)游戏:谁是“小李白”?指名上台表演,配以乐曲。(7)全体起立,诵读《静夜思》。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 夜色(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“胆、敢”等12个生字,会写“色、外”等7个字,认识厂字头1个偏旁。2.能借助拼音,正确地朗读课文;读好长句子的停顿,读懂句子的意思。3.初步懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

亲近大自然,热爱生活。 欣赏美丽的夜景图片,学生根据自己的生活经验,想象夜晚看到的美丽事物,激发学生对大自然的热爱及对生活的热爱。

教学重点 读好长句子的停顿,读懂句子的意思。

教学难点 懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 情境导入,揭示课题1.视频激趣,谈话导入。(1)课件出示:播放迷人夜色的视频。(2)教师引导:感受夜色的神秘与美丽。(3)出示课件。(课件出示:夜色图)(4)师生共同欣赏图片,谈一谈:图片上是一个怎样的夜晚?(指名说)在这样漆黑的夜晚,你们有什么样的感受?2.入情入境,揭示课题。教师引导:一起走进《夜色》,看一看课文里的小朋友眼中的夜色是什么样的。(1)板书课题:夜色。(2)认识生字“色”,口头组词:颜色、景色。(3)理解课题的意思:“夜色”指的是夜晚的景色。二 初读课文,识字学词1.初读课文,整体感知。(1)认真倾听课文朗读,思考:这首儿童诗写了一件什么事?(2)课件播放:课文朗读音频。2.逐节朗读,正音识词。(1)指名读第1小节。①指名认读,根据学生的认读情况正音并强调:“勇、往、窗”是后鼻音,要注意读准。②正音后再次认读。③指导学生结合生活实际理解“勇敢”一词,并用“勇敢”练习说一个完整的句子。④齐读第1小节,说说第1小节的主要内容:“我”从前胆子很小。(2)学习第2小节的内容。①指名认读,正音指导:“爸爸”的第二个“爸”要读轻声,“晚上”的“上”也要读成轻声,“散、再”是平舌音。②正音后再次认读。③辨析“再”和“在”这一对同音字。引导学生自主认读,体会“再”与“在”用法上的区别。④结合生活实际,理解“偏要”的意思就是“非要”。⑤齐读第2小节,说说第2小节的主要内容:“我”不再害怕夜晚。3.练读课文,将课文读正确、读流利。4.指名学生读,教师范读并适当指导长句子的朗读。三 再读课文,巩固识字1.再读课文,交流方法。(1)学生再次轻声朗读课文,并与同桌一起练读,互相评价。(2)单独出示本课生字,指名认读,并让学生说说自己是如何记住这些生字的。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“胆、敢、往、外、勇、窗、乱、偏、散、原、像、微”)2.认读识记,方法指导。(1)“胆、敢、往、外、乱、偏、散、像”都是左右结构的字,可以采用熟字加偏旁、熟字加笔画的方法来帮助记忆。(2)“勇”是上下结构的字,下半部分是“力”。(3)“原”是半包围结构的字,认识偏旁厂字头,注意厂字头下不是“泉”。(4)“窗”:囱,小篆体“”,像天窗的形状,即在屋顶上留个洞,可以透光,也可以出烟。后加“穴”字头构成“窗”。(课件出示:)(5)“微”是左中右结构的字,注意偏旁是双人旁,不要写成单人旁。3.游戏巩固:游戏环节——小火车过站台,每过一个站台出示一张生字卡片,请小老师领读生字。4.课件出示例子,鼓励学生为生字口头组词。四 集中识记,指导书写1.课件出示本课要求学生会写的字,指名认读,口头组词。(课件出示:用田字格展示“色、外、看、爸、晚、笑、再”)2.学生自主观察生字,交流书写要领。3.根据学生的交流情况,重点指导:(1)“外”,右边的“卜”略高,左右要写紧凑。(2)“看”,结合动作来记忆字形:上半部分是“手”的变形,“手”在眼睛(目)上,就表示“看”的动作。(3)“晚”,右半部分是“免”字,第十笔撇要从扁“口”中穿过。(4)“笑”,下半部分是“夭”,不是“天”。(5)“再”,笔顺是横、竖、横折钩、竖、横、横,并注意最后一笔横要写长,要穿过整个字。4.教师在田字格中范写,学生认真观察并书空。5.学生自主描红、临写生字,教师巡视了解学生的书写情况并强调正确的书写姿势。6.学生评价。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 夜色(第二课时) 主备人

教学目标 1.读好长句子的停顿,读懂句子的意思。2.懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

亲近大自然,热爱生活。 欣赏美丽的夜景图片,学生根据自己的生活经验,想象夜晚看到的美丽事物,激发学生对大自然的热爱及对生活的热爱。

教学重点 读好长句子的停顿,读懂句子的意思。

教学难点 懂得“克服胆小,做个勇敢的人,能收获美好”的道理。

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 回顾课文,设疑导入1.指名朗读课文。2.交流课文主要内容:文中的“我”从前胆子很小,害怕夜晚,后来不再害怕了。3.教师设疑导入:究竟是什么原因让一位怕黑的小朋友胆子变大了呢?二 逐节学习,理解感悟1.学习第1小节,体会“害怕”。(1)指名朗读第1小节。(2)引导学生交流对文中小朋友的了解。在学生交流的基础上,教师小结:“我”胆子很小。(3)教师提问:从文中哪些地方可以看出“我”的胆子很小?(4)学生交流,教师在学生交流的基础上重点引导学生关注以下几点:①引导学生在对比中感受“我”的胆子非常小。(课件出示,对比朗读:“很小很小”与“很小”)②引导学生体会妈妈通过讲述勇敢的故事来鼓励“我”不要害怕。(课件出示句子:妈妈把勇敢的故事讲了又讲。)③抓住“一看窗外心就乱跳”中的“一……就……”这个句式,引导学生体会妈妈讲的勇敢的故事对“我”来说没有起到任何作用。2.结合实际,拓展体会。(1)鼓励学生结合自己的生活经验,说说自己是否害怕黑夜,为什么害怕,以及害怕的时候是什么样子或有什么表现。(2)学生交流。(比如:我害怕黑夜。我一听到黑夜里的风声就害怕,总是担心野兽会跑到家里来。害怕的时候心跳会加速,我就会把窗帘紧紧拉起来,藏在被窝里)(3)教师提问:“可我一看窗外心就乱跳……”“我”会看到什么?想到些什么?(示例:“我”会看到晃动的树影,想到吃人的野兽)3.指导朗读第1小节,注意读出小诗的韵脚。三 诵读体会,感悟道理1.学习第2小节,感受夜晚的美好。(1)妈妈讲勇敢的故事的方法并没有让“我”变得勇敢,爸爸又想出了什么办法让“我”不再害怕夜晚呢?请同学们轻声地读一读第2小节。(2)学生轻声朗读第2小节,交流爸爸想出了什么办法:偏要拉“我”去散步。(引导学生体会“偏要”是指在“我”胆子很小、极不情愿的情况下,爸爸非要拉“我”去散步)2.引导学生想象“我”在夜色中看到了什么。(1)指名朗读“原来花草都像白天一样微笑”这句话,引导学生从“原来”一词中体会到“我”看到花草微笑时惊讶的心情。(2)拓展想象:鼓励学生结合自己的生活经验,说说在晚上散步的时候还能看到什么。(3)欣赏文中插图,让学生直观体验夜色的美丽。(4)练习表达:(5)教师小结:夜色中其实有许多美丽的景色,只要我们敢于走出去,就会发现黑夜其实并不可怕。正是有了这种发现,文中的“我”才会说道:3.师生配乐朗读全文,鼓励学生说说自己学习了这首小诗后的收获。4.教师小结:小朋友们,美丽的夜色中藏着许多我们还不知道的小秘密,只要我们勇敢地走出去,就一定会有惊喜。希望大家在今后的生活中更加勇敢独立,收获更多美好。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 端午粽(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“端、粽”等13个生字和立字旁、米字旁2个偏旁;会写“午、节”等7个字。2.通过图文结合、联系生活实际,了解“箬竹叶、糯米、裹着”等词语的意思;积累“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜、美滋滋”等词语。3.正确、流利地朗读课文,学习读好长句子;通过想象画面、体会心情朗读好课文。4.能用自己的话说一说粽子的样子、味道等,初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗、来历。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

对中国传统节日的热爱。 多媒体课件播放端午节视频, 感受端午节的节日气氛和中国传统文化。

教学重点 1.认识“端、粽”等13个生字和立字旁、米字旁2个偏旁;会写“午、叶、真、豆”4个字。2.通过图文结合、联系生活实际,了解词语“箬竹叶”的意思。3.正确、流利地朗读课文。

教学难点 能用自己的话说说粽子的样子、味道等

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 谈话导入,激发兴趣1.谈话引导。(1)谁能说一说你熟悉的传统节日及节日习俗?(2)学生自由谈论。2.引出课文题目。(1)图片展示端午节丰富多彩的习俗活动。(课件出示:赛龙舟图)(2)师生共同欣赏,感受端午节的节日气氛。(3)在端午节这个中国的传统节日里,人们都会做些什么?指名回答,其他学生补充。3.板书课文题目。(1)齐读课文题目。(2)指导书写“午”字。①先观察“午”字在田字格中的位置,说一说你的发现。②书写时注意两横的长短、间距,第三笔横书写时要长一些,最后一笔竖要又直又正。③学生描红并在田字格中书写,教师巡视指导。④学生评价。二 初读课文,认读生词1.自由朗读课文。(1)要求:读准字音,把句子读通顺、读流利。(2)学生按照要求自由朗读,教师巡视指导,及时纠正字音。2.学生认读生字。(1)用自己喜欢的方式圈画出本课的生字。(2)借助拼音,反复拼读圈画的生字;认识立字旁、米字旁。(3)同桌相互检查,纠正对方读得不准确的字音,并说说自己是怎样识记这些生字的。3.教师相机指导学生认读生词。(1)游戏环节:我是读词王。(2)以小组为单位,抢读生词。(3)齐读课文,注意生词在课文中的读音。三 再读课文,练习书写1.再读课文,读通句子。(1)教师配乐范读课文。(2)教师指导学生用多种方法朗读。指名学生以小组为单位合作共读,逐段朗读,把句子读通顺。①提出朗读要求。②学生按照要求朗读课文。(3)教师范读,指导学生画出长句子的停顿。2.指导写字,练习书写。(1)书写生字——叶。①学生观察图片,从颜色、形状两方面来描述箬竹叶的样子。(课件出示:箬竹叶图片)②学生观察“叶”字的占格情况,说一说自己的发现。③师生共同书写生字,比一比谁写得工整、漂亮。(2)书写生字——真。①观察生字结构,总结书写规律,学习书写。②巧记生字:笔画中横最多,写完中间三横才封口。3.研读课文第3、4自然段。(1)提问:外婆包的粽子花样很多,结合课文说一说外婆包了哪些花样的粽子。(2)学生带着问题自由朗读课文。(3)学生根据课文内容回答问题。(4)教师小结:外婆包的有红枣粽、红豆粽和鲜肉粽。4.指导书写生字——豆。(1)运用图文演示法理解字义。(课件出示:各种豆子图)(2)书写方法:上横短,下横长,中间的“口”要写扁些。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 端午粽(第二课时) 主备人

教学目标 1.了解“糯米、裹着”的意思;积累“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜、美滋滋”等词语。2.会写“节、米、分”3个字。3.学习读好长句子;通过想象画面、体会心情朗读好课文。4.能用自己的话说一说粽子的样子、味道等,初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

对中国传统节日的热爱。 多媒体课件播放端午节视频, 感受端午节的节日气氛和中国传统文化。

教学重点 1.认识“端、粽”等13个生字和立字旁、米字旁2个偏旁;会写“午、叶、真、豆”4个字。2.通过图文结合、联系生活实际,了解词语“箬竹叶”的意思。3.正确、流利地朗读课文。

教学难点 能用自己的话说说粽子的样子、味道等

教学准备 多媒体课件、生字卡片

教学过程 一 复习引入,再现情境1.复习字词,走进课文。(1)玩游戏:上节课我们学习了本课的部分字词,这节课我们先来做一个小游戏:找动物。(2)教师出示小动物卡片,六张小动物卡片的反面都写着一个本课的词语。(3)以小组为单位读词语,看看哪个小组读得准确。小组派代表选择喜欢的小动物,小组内的其他同学认读词语,获胜小组得到相应的小动物卡片。2.齐读课文,再现情境。(1)师生共同读课文,读好长句子。(2)回顾:外婆包的粽子有哪些花样?二 诵读课文,品味内涵1.抓住重点,指导朗读。(1)品读课文第2自然段。(2)结合第2自然段的内容说一说:外婆包的粽子是什么样的?(3)学生带着问题自由朗读课文。(4)指导学生按照从外到内的顺序描述粽子的外形特点。(5)学生回答后教师小结:粽子是用青青的箬竹叶包的,里面裹着白白的糯米,中间有一颗红红的枣。课件出示:糯米:糯稻碾出的米,可以做糕点、粽子,也可以酿酒。也叫江米。裹着:包着,包在一起。2.词语填空,巩固内容。(1)根据课文内容填空。(2)学生填空:“青青的”“白白的”“红红的”。(3)比较朗读,比较这两个句子的不同之处,体会叠词的妙处。3.指导朗读,品味内涵。教师引导:AAB式的重叠词更能体现出粽子的特点——各种颜色相间,色香味美。朗读时仿佛让人品尝到了粽子香甜的味道。(1)积累短语。(课件出示:短语“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜”)(2)学生朗读词语,并自由朗读第2自然段。三 指导观察,正确书写1.教师指导,书写生字。(1)书写生字——节。①观察生字结构,教师在黑板上范写,学生练写。②引导学生说一说中国有哪些传统节日。③通过对节日的描述,给“节”字进行扩词训练。(2)书写生字——米。①我们“品尝”了香甜的糯米粽,一起来认识糯米的“米”字。②学生根据字形演变图,理解字义。(课件出示:“米”的字形演变图)(3)书写生字——分。①运用反义词理解字义:“合”的反义词是“分”。②书写要领:上面的“八”字要舒展,下面是“刀”不是“力”。2.师生讲评,展示学生的书写作品,互相评价,激励进步。3.总结全文,情感升华。(1)引导学生说一说通过本节课的学习有哪些收获。(2)教师总结:每年端午节我们都会吃粽子,今天通过学习《端午粽》,我们不仅“品尝”了美味香甜的端午粽,还知道了端午节包粽子、吃粽子的习俗的由来。当我们吃美味的粽子时,不要忘记缅怀伟大的爱国诗人——屈原。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 彩虹(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“虹、座”等12个生字和衣字旁1个偏旁,会写“那、着”等7个字。2.能正确、流利地朗读课文;读懂、读好多个分句组成的长句子,注意分句间的停顿,并能试着读出问句的语气。3.感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

探索自然,感悟大自然的美。 通过出示彩虹的图片,交流对彩虹的初步印象(美丽的桥),激发学生的想象力和探索自然的兴趣,感悟大自然的美。

教学重点 1.认识“虹、座”等12个生字,会写“那、着”等7个字。2.能正确、流利地朗读课文。3.读好多个分句组成的长句子,能读出问句的语气。

教学难点 感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

教学准备 多媒体课件 生字卡片

教学过程 一 图画导入,引出课文1.出示图画,导入新课。(1)观看图画。(课件出示:彩虹图)(2)教师引导,用词语、词组或句子描述彩虹。(3)交流示例:彩虹、一道彩虹、一道美丽的彩虹、这是一道美丽的彩虹等。2.学习第1自然段。(1)引读。(2)识记生字“座”,平舌音。通过词语搭配“一座房子”“一座桥”,掌握“座”的量词用法。(3)引导学生理解课文中“一座美丽的桥”指的是彩虹,让学生体会课文语言的生动,不出现“彩虹”二字同样可以把事物说清楚、说具体。(4)指导学生读第1自然段。“雨停了”,“了”是轻声;“美丽的桥”,词语连读。3.板书课题。(1)板书:彩虹。(2)齐读课题。二 初读课文,整体感知1.听课文朗读,思考问题。(课件播放课文朗读音频)(1)边听边想:课文讲了几件事情?(2)教师引导,学生交流。示例:课文讲了三件事,一是“我”在彩虹桥上洒水为爸爸浇田;二是“我”在彩虹桥上拿镜子照着妈妈梳头;三是“我”在彩虹桥上荡秋千让哥哥高兴。2.自读课文,提出要求。(1)用自己喜欢的方法读课文,圈出生字词。(2)借助拼音,把句子读通顺,遇到长长的难读的句子,多读几遍。(3)标好自然段的序号。(4)同桌间相互交流,扫除字词障碍。三 记忆字形,指导书写1.检查生字的自学情况。(1)出示要求会认的字,指名读。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“虹、座、浇、提、洒、挑、兴、镜、拿、照、千、裙”)(2)开火车读,小组竞赛读,评出最佳认字小组。(3)学习“虹”字。虹,形声字,从虫,工声。甲骨文“”像彩虹,古人以为“虹”是雨后出来饮水的“大虫”,所以用“虫”作为偏旁。①学生观察:从虫从工。②教师讲故事:“虹”总是出现在雨后,古人就认为“虹”是一种能呼风唤雨的“大虫”,在雨后下来喝水。古文中就有“虹饮于河”的说法,意思是说:一条大虫悬挂于天空,弓着身子,头伸进黄河里喝水。所以,古人造字时,用“虫”作了偏旁。(4)学习“裙”字。①分析字的结构。②认识新部首——衣字旁。③讲解衣字旁的来历。④书空衣字旁。2.写字。(1)出示要求会写的字,指名认读、领读。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“那、着、到、高、兴、千、成”)①学写“高”字。A.字理识字。高,象形字,甲骨文“”像一座高耸的建筑,上部是尖顶,中间是城楼,下部还有一扇门。B.指导学生从四个方面观察“高”字。(一看结构,二看压线,三看横画,四看竖画)②学写“兴”字。A.自己观察关键笔画。B.教师总结“兴”字的书写要领,并强调“兴”是多音字,在本课读xìnɡ。③重点指导:“着”的第六笔是“丿”,下面是“目”;“那”的第一笔是横折钩,双耳旁是悬针竖;“到”的左下部“土”下面一横变成提。(2)教师范写田字格中的生字,学生书空。(3)学生描红、临写,教师巡视、指导。(4)学生评价。3.再读课文。(1)指名读、男女生比赛读,读好长句子。(2)在这节课里,你收获了哪些知识? 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 彩虹(第一课时) 主备人

教学目标 1.认识“虹、座”等12个生字和衣字旁1个偏旁,会写“那、着”等7个字。2.能正确、流利地朗读课文;读懂、读好多个分句组成的长句子,注意分句间的停顿,并能试着读出问句的语气。3.感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

探索自然,感悟大自然的美。 通过出示彩虹的图片,交流对彩虹的初步印象(美丽的桥),激发学生的想象力和探索自然的兴趣,感悟大自然的美。

教学重点 1.能读懂、读好多个分句组成的长句子,注意分句间的停顿,并能试着读出问句的语气。2.感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

教学难点 感受儿童纯真的想象世界,体会作者关心家人的美好感情。

教学准备 多媒体课件 生字卡片

教学过程 一 复习导入,温故知新1.复习生字,读通课文。(1)抽读生字卡片,开火车认读生字。(2)学生自由朗读课文。(3)指名分段朗读。2.复习回顾,发现难点。(1)出示课件,学生朗读。(2)练读本文中的长句子。二 精读课文,突破难点1.练读问句,读出问的语气。(1)出示问句。(课件出示:爸爸,你那把浇花用的水壶呢?)①引读短语。②教师引导学生边读边体会,要读出问的语气。(2)让学生明白“我”想要的是爸爸那把浇花用的水壶。2.练读长句,读通读懂。(1)出示一个长句子。①自己练读,在课文中圈一圈“我”的动作。②同桌共同学习,一个读词语,一个读分句。③反馈交流,发现这是三个连续的动作,并在反复朗读中理解句子。④“我”真的提着爸爸的那把水壶吗?你是从哪个词语知道的?指导学生关注“如果”,表明这是“我”的想法,只是一种假设,不是真的在做。⑤“那不就是我在下雨吗”要读出问句的语气。⑥在情境中朗读。(2)出示第二个长句子。①标出难读的词语:挑水、高兴。②同桌合作学习:一个读,一个听,注意读的人是否把词语读正确,句子读通顺。③反馈交流,抽几对同桌一个读,一个评价。④情境朗读,读出疑问的语气。在评价中激发学生的朗读兴趣,体会“我”的体贴懂事、关心家人。3.练读第2自然段:把三个问句连起来读,读通句子,读出分句间的停顿,读好问句。三 学以致用,感悟体会1.学习第3、4自然段中的两个长句子。(1)学生自由读,齐读。(2)积累词语。(课件出示:荡来荡去)(3)你还能说一说和“荡来荡去”一样的词语吗?(示例:游来游去、跑来跑去、飞来飞去……)(4)教师引导学生用其中一两个词语说句子。2.朗读感悟。(1)指名读、小组比赛读课文。(2)教师提问:文中的“我”是一个怎样的小姑娘?(3)教师小结:“我”是一个很会想象的小姑娘,懂得关心家人。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 语文园地四(第一课时) 主备人

教学目标 1.联系人体部位,在游戏中正确认读“眉毛、鼻子”等8个词语。2.激发学生在生活中识字的兴趣,能运用学过的识字方法,认识人体其他的部位;自主识字,认识“眉、鼻”等8个生字。3.读准“胆子、粽子”等9个带有轻声音节的词语。4.了解“点的位置不同,书写的顺序也不同”的笔顺规则。5.熟读并背诵古诗《寻隐者不遇》,想象画面,体会古诗表现的美好意境。6.正确、流利地朗读绕口令《妞妞赶牛》,读懂绕口令的主要内容。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

养成良好的学习习惯。 通过讲解人体头部器官以及含”子”的词语,按照书写提示要求,培养学生养成良好的学习习惯和书写姿势。

教学重点 1.认识“眉、鼻、嘴、脖、臂、肚、腿、脚”8个表示身体部位的汉字,激发学生的识字兴趣。2.读准带有轻声音节的词语,提升学生的语感。3.进一步掌握点在正上方、左上方或右上方的书写笔顺规则。

教学难点 熟练朗读绕口令,感受绕口令的情趣。

教学准备 多媒体课件

教学过程 一 游戏互动,激趣导入1.游戏互动,激发兴趣。玩“鼻子鼻子眼睛”游戏:教师发口令,学生指部位。2.小结导入。教师小结:指身体部位的小游戏很好玩,表示这些身体部位的汉字也很有趣,这节课我们就先来认识认识表示身体部位的汉字。二 趣味识字,拓展提升1.读词语。(1)学生浏览词语。(2)先在小组内合作正确朗读词语,再比赛正确认读词语。2.识记生字。(1)教师引导:我们能够正确读出表示身体部位的词语,那么,有什么好的办法能够记住它们呢?(2)“眉”字的识记:眉毛是生长在眼睛之上的毛发,所以“眉”的下面是“目”。(课件出示:“眉”的字形演变图)课件出示:(3)“鼻”字的识记:人们常常指着自己的鼻子表示“自己”的意思,所以“鼻”字的上面是“自己”的“自”。(4)“嘴”字的识记:提到嘴首先想到的是“口”,然后是“嘴角”的“角”,再加一个“此”,就是“嘴”了。(5)“脖、臂”等字归类识记:①表示人体部位的生字中,大多有“月”字,“脖、肚、腿、脚”是月字旁,“臂”是月字底,可发现规律,归类识记,提高识字效率。②鼓励学生再说说其他身体部位的名称,如眼睛、脸、腰、手腕、膝盖等,教师适当进行板书,指名学生认读。③发现规律:引导学生发现与身体部位有关的汉字(脸、脖、腿、脚、腰、腕、臂、膝)有什么共同之处。④学生观察交流,教师小结:与身体部位有关的汉字,很多都有“月”字,以后我们只要看到带“月”的汉字,便可以推测这个字与身体部位有关。3.游戏巩固:我来说,你来指。(1)教师说出一个身体部位,学生对着自己的身体指出相应的部位。(2)让两个学生站到讲台上,一人说,一人指。三 读读记记,书写提高1.教师引导,读词语。(1)学生自由读词语。课件出示:胆子 粽子 镜子爸爸 妈妈 哥哥故事 月亮 时候(2)教师范读,学生正音。(3)指名交流:你们发现这几个词在读音方面有什么特点?(4)教师适当小结:第一行词语最后一个字都是“子”;第二行都是人物称呼的叠词;每个词语的第二个字都读轻声,要读得短而轻。(5)教师指导学生通过对比朗读(如“dǎn zi”与“dǎn zǐ”)来感受轻声音节在朗读时的音韵之美。(6)拓展:鼓励学生根据每一行词语的特点再说几个类似的词语。课件出示:第一行:鼻子、肚子、孩子……第二行:姐姐、弟弟、妹妹……第三行:事情、喜欢、头发……(7)小组再读词语。2.指导书写。(1)教师引导,学生观察:汉字很神奇,不仅读音有趣,而且写法也很有趣!不信,你们观察这4个汉字。(课件出示:用田字格展示带拼音的生字“主、门、书、我”)(2)交流发现:这4个字都有一个共同的笔画“点”。(3)总结带点的字的笔顺规则。课件出示:笔画“点”在字的正上方或者左上方,先写点;“点”在字的右上方,后写点。(4)根据“点”的书写规则,指导学生按照正确的笔顺书写带点的字。(5)教师巡视,强调正确的写字姿势。(6)学生评价。(7)拓展:鼓励学生想一想还有哪些字的点在正上方、左上方、右上方,它们是否遵循这样的笔顺规则。(如“头、方、广、文、成”等)3.课堂小结。同学们,这节课我们在“语文园地四”里认识了很多表示身体部位的汉字,还朗读了带有轻声音节的词语,学习了“点”在汉字不同位置时的笔顺规则,真是收获满满呀!希望同学们把课堂上所学的知识运用到平时的学习和生活中,这样你们的进步会更大! 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

小学课时教案

备课时间: 2022.03.28 上课时间:

课题 语文园地四(第二课时) 主备人

教学目标 1.联系人体部位,在游戏中正确认读“眉毛、鼻子”等8个词语。2.激发学生在生活中识字的兴趣,能运用学过的识字方法,认识人体其他的部位;自主识字,认识“眉、鼻”等8个生字。3.读准“胆子、粽子”等9个带有轻声音节的词语。4.了解“点的位置不同,书写的顺序也不同”的笔顺规则。5.熟读并背诵古诗《寻隐者不遇》,想象画面,体会古诗表现的美好意境。6.正确、流利地朗读绕口令《妞妞赶牛》,读懂绕口令的主要内容。

德育渗透 德育范畴 实施建议(具体策略)

养成良好的学习习惯。 通过讲解人体头部器官以及含”子”的词语,按照书写提示要求,培养学生养成良好的学习习惯和书写姿势。

教学重点 1.熟读并背诵古诗《寻隐者不遇》,大致理解古诗的意思。2.熟练朗读绕口令《妞妞赶牛》,读懂绕口令的主要内容,感受绕口令的情趣。

教学难点 熟练朗读绕口令,感受绕口令的情趣。

教学准备 多媒体课件

教学过程 一 背诵古诗,谈话导入1.师引导,背古诗。(1)指名背诵学过的古诗。(2)齐背《静夜思》《春晓》《赠汪伦》。2.谈话导入:《静夜思》《赠汪伦》这两首诗的作者是李白,《春晓》这首诗的作者是孟浩然,他们都是唐代的大诗人,他们的诗直到今天还广为流传。今天我们再来学习一首唐诗。3.板书课题:寻隐者不遇。向学生说明这首诗的作者是唐代诗人贾岛。二 了解诗意,尝试背诵1.读古诗。(1)学生借助拼音自由朗读古诗,读准字音,读通诗句。(2)指名朗读古诗。(3)读好诗的题目:寻隐者不遇。解释题目的意思:到山上去寻找一位隐居的人,但是没有遇到他。朗读时注意根据意思标注出停顿:寻/隐者/不遇。(4)根据学生的朗读情况,相机正音:“松、童”是后鼻音,“深”是前鼻音。(5)正音后引导学生再次练读,把古诗读正确、读通顺。2.解诗意。(1)学生自由朗读,结合课文插图,想一想古诗的大致意思。(2)指名交流古诗大意,教师在学生交流的基础上适当指导:我在松树下问一位童子他的师傅到哪里去了,童子说师傅采药去了。只知道他在这座山中,但是山高云多,童子也不知道师父究竟在哪里。(3)在理解诗意的基础上,再次指导学生有节奏地朗读诗句。课件出示:松下/问童子,言师/采药去。只在/此山中,云深/不知处。3.指名背诵古诗,然后全班背诵。三 指导朗读,感受乐趣1.介绍绕口令。导语:今天老师再和大家一起读一首小诗《妞妞赶牛》。这首小诗十分有意思,读起来绕过来绕过去,这样的小诗就叫绕口令。2.读绕口令。(1)教师范读,学生认真倾听并交流听后的感受。(2)学生自主朗读绕口令,借助拼音读准字音,读通句子。(3)指名朗读,引导学生发现这首绕口令中读音比较相似、较为难读的字词,教师相机出示难读的词语。(课件出示:妞妞、牛牛、河边柳、扭头、拗不过)①指名认读这些词语,强调:这些词语当中只有“柳”读边音,其余都读鼻音,而且叠词“妞妞”“牛牛”中的第二个“妞、牛”都要读成轻声。②齐读词语。③学生再次轻声练读绕口令。④再次指名朗读绕口令,引导学生按照“妞妞/赶牛/河边走”的节奏练习朗读。⑤通过教师范读、指名读、竞赛读、拍手打节奏读等方法,进一步强化绕口令的朗读,帮助学生读熟、读顺绕口令,并适当加快语速读。3.课堂小结。同学们,这节课我们一起来到唐诗的王国,学习了唐代诗人贾岛的《寻隐者不遇》,还知道了什么叫绕口令,并且通过自己的努力把绕口令读得又快又准。课后希望同学们搜集更多的古诗和绕口令,和小伙伴们一起读一读。 二次备课

板书设计

作业设计与布置 作业类型作业内容试做时长基础性作业基本作业 (必做)鼓励性作业(选择)挑战性作业(选择)拓展性作业作业反馈记录

教学反思

PAGE

同课章节目录

- 识字(一)

- 1 春夏秋冬

- 2 姓氏歌

- 3 小青蛙

- 4 猜字谜

- 口语交际:听故事,讲故事

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 课文 1

- 1 吃水不忘挖井人

- 2 我多想去看看

- 3 一个接一个

- 4 四个太阳

- 语文园地二

- 课文 2

- 5 小公鸡和小鸭子

- 6 树和喜鹊

- 7 怎么都快乐

- 口语交际:请你帮个忙

- 语文园地三

- 课文 3

- 8 静夜思

- 9 夜色

- 10 端午粽

- 11 彩虹

- 语文园地四

- 识字(二)

- 5 动物儿歌

- 6 古对今

- 7 操场上

- 8 人之初

- 口语交际:打电话

- 语文园地五

- 课文 4

- 12 古诗二首

- 13 荷叶圆圆

- 14 要下雨了

- 语文园地六

- 课文 5

- 15 文具的家

- 16 一分钟

- 17 动物王国开大会

- 18 小猴子下山

- 口语交际:一起做游戏

- 语文园地七

- 课文 6

- 19 棉花姑娘

- 20 咕咚

- 21 小壁虎借尾巴

- 语文园地八