北师大版数学八年级上册 7.1 为什么要证明 教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版数学八年级上册 7.1 为什么要证明 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 563.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-13 16:17:54 | ||

图片预览

文档简介

7.1为什么要证明

《为什么要证明》是北师大版《数学》八年级上册第七章第一节的内容。本节是在前面对几何结论已经有了一定直观认识的基础上编排的。本章中所涉及的很多结论在前面已由学生通过一些直观的方法进行了探索,学生了解这些结论,这里则依据学生平时的观察、实验、归纳、类比等方法得出一种猜想,从而让学生感受这种猜想未必一定正确,所以需要我一步一步有根有据地去验证.此外,教材还注意渗透数学思想方法,如特殊结论到一般结论的归纳思想、类比、转化的思想方法等。从本节课起,学生开始从有条理的口头表述逐渐过渡到书写自己的理由,要求证明的每一步都要有依据,进行严格的形式化证明。因此本节课的学习对发展学生逻辑推理能力是非常重要的,对培养学生的创新意识也非常有利。

【知识与能力目标】

1、体会通过观察、猜想、归纳等得到的结论不一定正确,使学生对由这些方法得到的结论产生怀疑,从而认识到证明的必要性 。

2、 理解并掌握检验数学结论是否正确的常用方法:实验验证、举出反例、推理证明等,理解数学的严谨性。

【过程与方法目标】

通过观察、猜想、推理的过程,发展学生的探索意识与合作交流的意识。

【情感态度价值观目标】

发展学生的探索意识以及合作交流的习惯,关注现实,培养学生进行 思考的能力和质疑精神。

【教学重点】

理解判断一个结论正确与否需要进行推理证明,理解并掌握应用实践进行证明、举反例验证、利用推理论证来验证某些结论是否正确的方法。

【教学难点】

体会数学推理的重要性和必要性。

学生每人准备好草稿纸、铅笔、直尺;

教师准备课件,图片。

本节课的教学思路是:(1)知识回顾;(2)引入新课;(3)猜想并验证活动1;(4)猜想并验证活动2;(5)总结归纳猜想;(6)实验证明;(7)推理证明;(8)随堂练习;(9)课堂小结。

第一环节:知识回顾

活动内容:

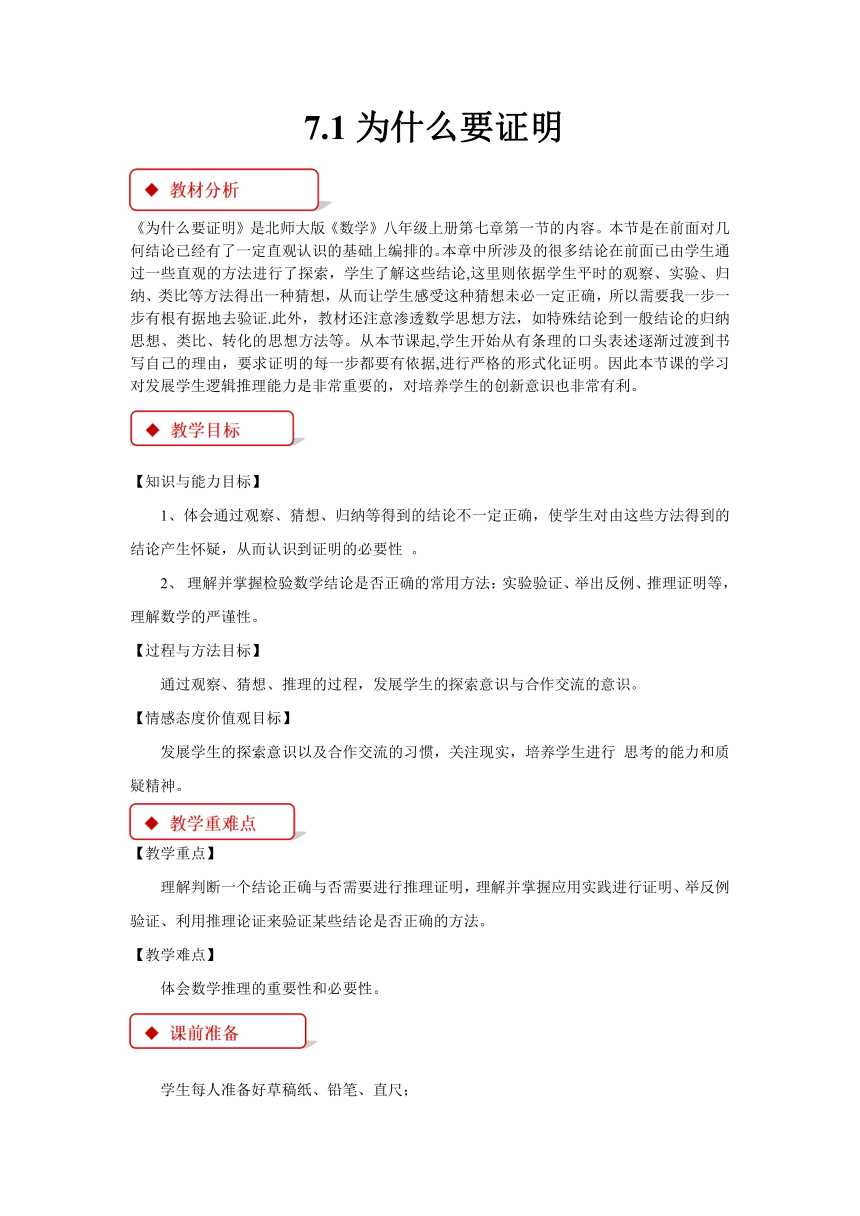

1.让学生回顾全等三角形证明的过程以及勾股定理的证明过程。

(活动目的:从以前所学的知识让学生初步感受到证明是什么?引出问题,让学生继续回顾总结以前所学的所有证明)

图1 勾股定理的证明

学生回顾以前学习过哪些证明。

(1)证明角相等

(2)证明线段相等

(3)证明角度关系

(4)证明图形

(5)证明边等

(活动目的:从以前学过的证明,引导学生思考,引出主题“为什么要证明”)

第二环节:引入新课

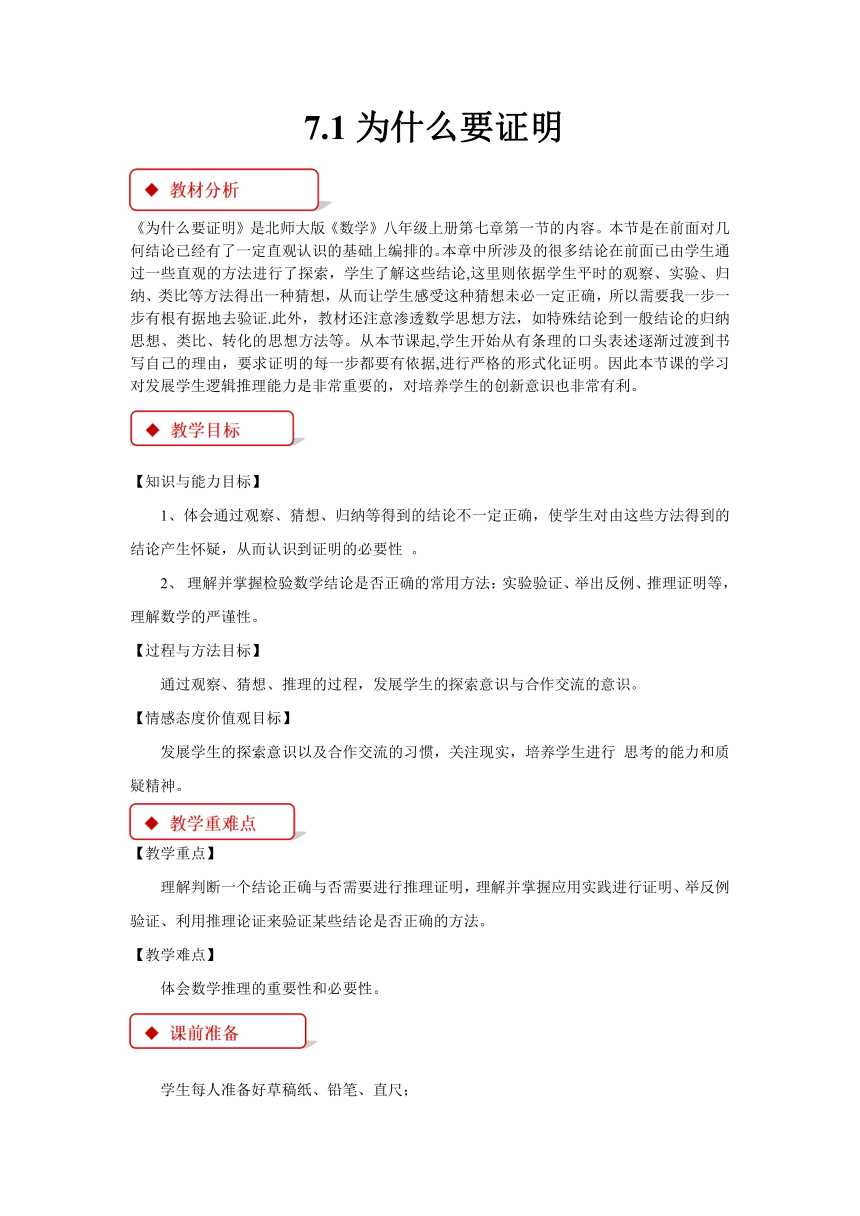

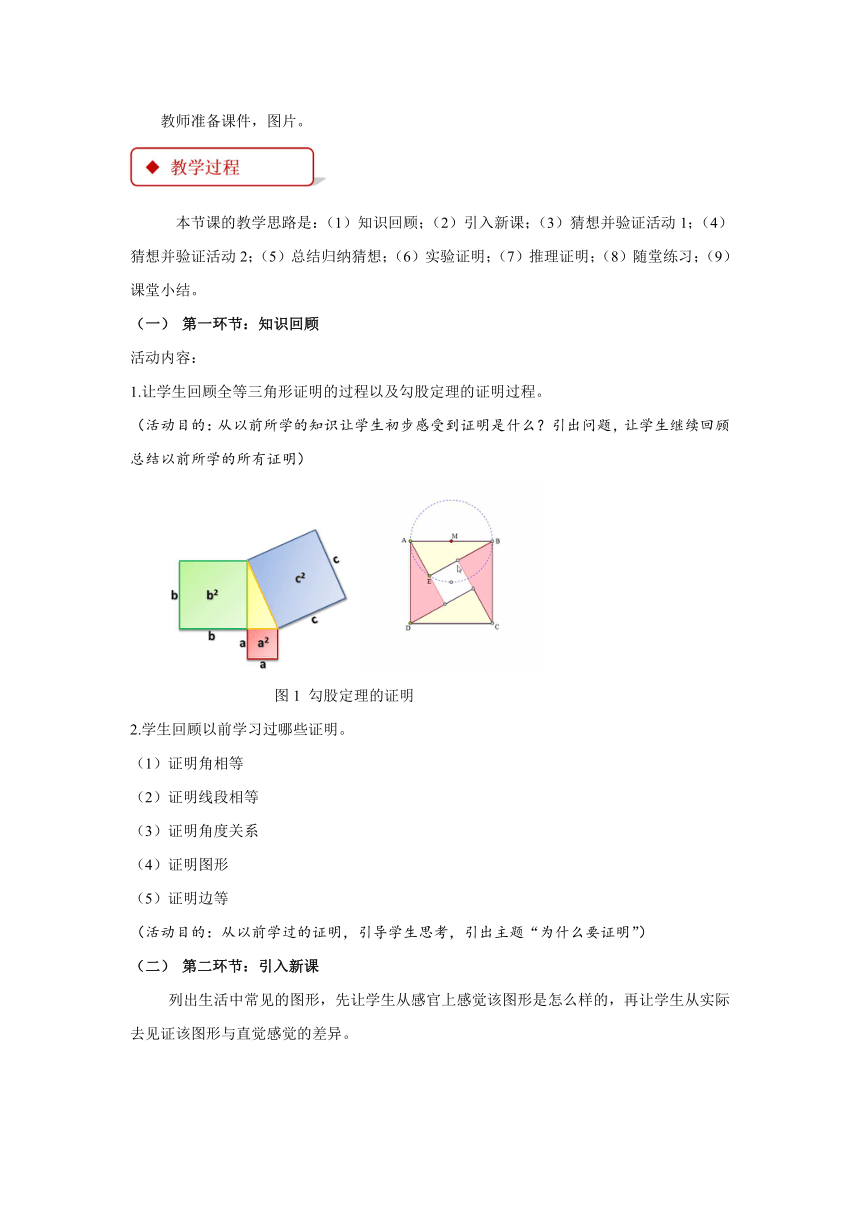

列出生活中常见的图形,先让学生从感官上感觉该图形是怎么样的,再让学生从实际去见证该图形与直觉感觉的差异。

图2 生活中的图片

图3 彭罗斯楼梯 图4 莫比乌斯环 图5 克莱因瓶

图6 那条线段更长 图7 谁与左下的斜线在一条直线上

(活动目的:让学生明白“眼见未必为实,实践出真知”。以及判断一个数学结论是否正确,仅观察、猜想、实验还不够; 必须经过一步一步、 有根有据的推理. )

(三)第三环节:猜想并验证活动1

活动内容:

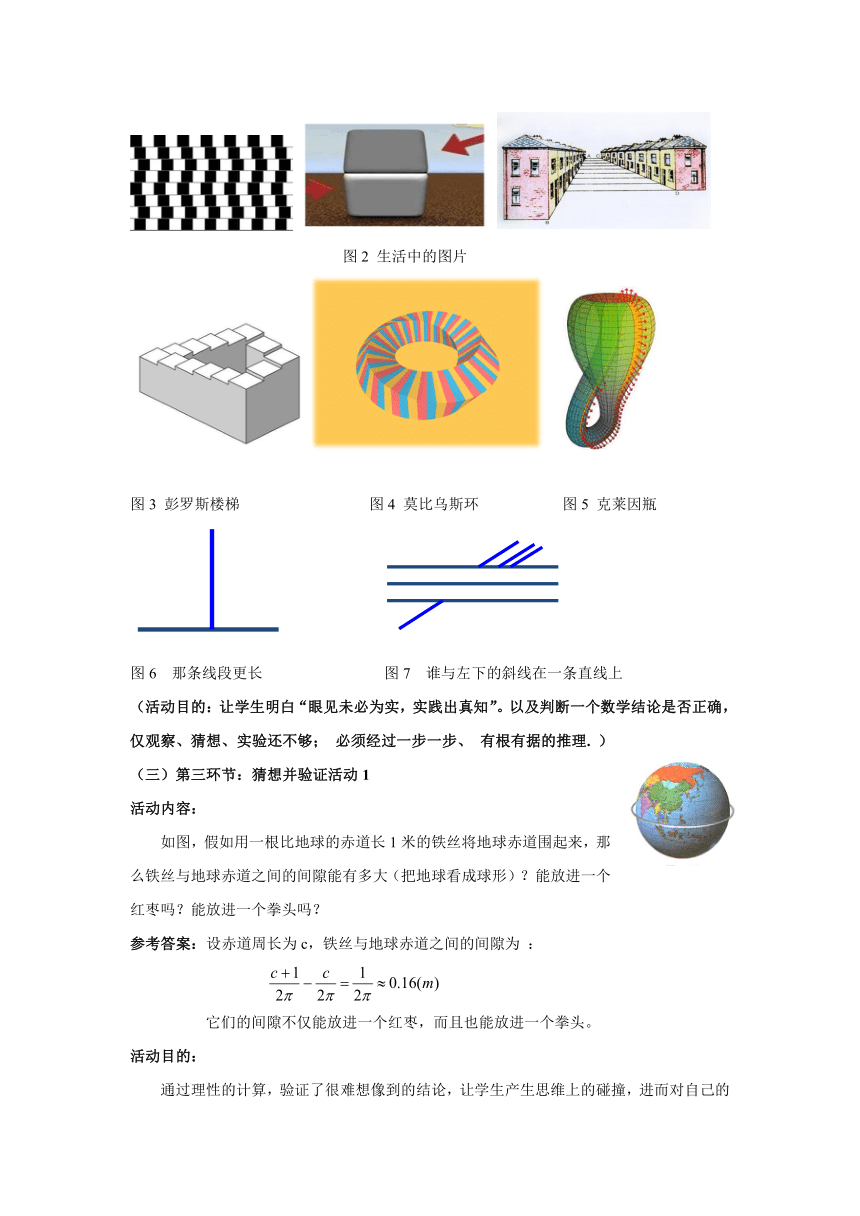

如图,假如用一根比地球的赤道长1米的铁丝将地球赤道围起来,那么铁丝与地球赤道之间的间隙能有多大(把地球看成球形)?能放进一个红枣吗?能放进一个拳头吗?

参考答案:设赤道周长为c,铁丝与地球赤道之间的间隙为 :

它们的间隙不仅能放进一个红枣,而且也能放进一个拳头。

活动目的:

通过理性的计算,验证了很难想像到的结论,让学生产生思维上的碰撞,进而对自己的直观感觉产生怀疑,再次为论证的合理性提供素材。

注意事项:

要充分让学生发表自己的见解,首先让学生对自己的结论确信无疑,再进一步计算,结果与学生的感觉产生矛盾,切忌直接进行计算,把结论告诉学生,这样就达不到预想的要求,不能让学生留下深刻的印象。

(四)第四环节:猜想并验证活动2

大数学家也有失误。当n=0,1,2,3,4时,都是质数。对于所有自然数n, 的值都是质数吗?小组讨论交流。

当n=5时,举出反例是检验错误数学结论的有效方法.

活动目的:

对现在结论进行验证,让学生感受到知识有时具有一定的迷惑性(欺骗性),从而对不完全归纳的合理性产生怀疑,为下一步的学习提供必要的精神准备。

注意事项:

学生通过列表归纳,根据自己以往的经验判断,在n=5以前都一直认为是一个质数,但当n=5时,找到了一个反例,进而发现不能根据少数几个现象轻易肯定某个数学结论的正确性。

(五)第五环节:总结归纳猜想

这个故事告诉我们:

(1)学习欧拉的求实精神与严谨的科学态度.

没有严格的推理,仅由若干特例归纳、猜测的结论可能潜藏着错误,未必正确.

要证明一个结论是错误的,举反例就是一种常用方法.

(六)第六环节:实验证明

先观察再验证.

得出结论:

有时视觉受周围环境的影响,往往误导我们,让我们得出错误的结论,所以仅靠经验、观察是不够的,只有通过科学的实验进行严格的推理,才能得出最准确的结论.

(七)第六环节:推理证明

当n为正整数时,代数式(n2-5n+5)2的值都等于1吗?

得出结论:举一反三。验证特例是判断一个结论错误的最好方法.

第八环节:随堂练习

习题1.2.3.4.5.6

(九)第九环节:课堂小结

活动内容:

今天这节课你学到了什么知识?

参考答案:1、要说明一个数学结论是否正确,无论验证多少个特殊的例子,也无法保证其正确性。

2、要确定一个数学结论的正确性,必须进行一步一步、有根有据的推理。

活动目的:

通过学生的总结,使学生对证明的必要性有一个清楚的认识,数学杜绝随意性,数学是严密的科学。

注意事项:

通过前三个例题的感受以及反馈练习,学生都清楚地知道推理、论证的必要性,了解了数学不是一种直观感受,而是一种严密的科学。

本节课的教学设计是建立在“以学生的发展为本,为学生的终身学习奠定基础”的教育理念上,融入了新课标的思想内涵,尊重学生的直观感觉,并从学生的直观感觉出发逐步将学生的思维引向严密性、逻辑证明等方面,不是一味地强调证明的必要性,而是通过几个事实的说明来让学生意识到证明的必要性,设计中突出体现了学生的主体地位。

在教学设计中,力求让学生学会将生活问题数学化,用一个有趣的生活问题:“用一根铁丝将地球赤道围起来”引起学生的兴趣并进行猜测,然后通过计算得出一个令人很意外的结果,同时也培养了学生“用数学”的意识,并且使得学生有一种感受:数学来源于生活,服务于生活,同时也要用数学的眼光看世界,切勿盲信于自己的直观感觉。

本节课通过事例让学生体会检验数学结论的常用方法:实验验证、举出反例、推理等.符合学生的认识特点和知识水平。有助于培养学生理解问题、分析问题、解决问题的能力。

《为什么要证明》是北师大版《数学》八年级上册第七章第一节的内容。本节是在前面对几何结论已经有了一定直观认识的基础上编排的。本章中所涉及的很多结论在前面已由学生通过一些直观的方法进行了探索,学生了解这些结论,这里则依据学生平时的观察、实验、归纳、类比等方法得出一种猜想,从而让学生感受这种猜想未必一定正确,所以需要我一步一步有根有据地去验证.此外,教材还注意渗透数学思想方法,如特殊结论到一般结论的归纳思想、类比、转化的思想方法等。从本节课起,学生开始从有条理的口头表述逐渐过渡到书写自己的理由,要求证明的每一步都要有依据,进行严格的形式化证明。因此本节课的学习对发展学生逻辑推理能力是非常重要的,对培养学生的创新意识也非常有利。

【知识与能力目标】

1、体会通过观察、猜想、归纳等得到的结论不一定正确,使学生对由这些方法得到的结论产生怀疑,从而认识到证明的必要性 。

2、 理解并掌握检验数学结论是否正确的常用方法:实验验证、举出反例、推理证明等,理解数学的严谨性。

【过程与方法目标】

通过观察、猜想、推理的过程,发展学生的探索意识与合作交流的意识。

【情感态度价值观目标】

发展学生的探索意识以及合作交流的习惯,关注现实,培养学生进行 思考的能力和质疑精神。

【教学重点】

理解判断一个结论正确与否需要进行推理证明,理解并掌握应用实践进行证明、举反例验证、利用推理论证来验证某些结论是否正确的方法。

【教学难点】

体会数学推理的重要性和必要性。

学生每人准备好草稿纸、铅笔、直尺;

教师准备课件,图片。

本节课的教学思路是:(1)知识回顾;(2)引入新课;(3)猜想并验证活动1;(4)猜想并验证活动2;(5)总结归纳猜想;(6)实验证明;(7)推理证明;(8)随堂练习;(9)课堂小结。

第一环节:知识回顾

活动内容:

1.让学生回顾全等三角形证明的过程以及勾股定理的证明过程。

(活动目的:从以前所学的知识让学生初步感受到证明是什么?引出问题,让学生继续回顾总结以前所学的所有证明)

图1 勾股定理的证明

学生回顾以前学习过哪些证明。

(1)证明角相等

(2)证明线段相等

(3)证明角度关系

(4)证明图形

(5)证明边等

(活动目的:从以前学过的证明,引导学生思考,引出主题“为什么要证明”)

第二环节:引入新课

列出生活中常见的图形,先让学生从感官上感觉该图形是怎么样的,再让学生从实际去见证该图形与直觉感觉的差异。

图2 生活中的图片

图3 彭罗斯楼梯 图4 莫比乌斯环 图5 克莱因瓶

图6 那条线段更长 图7 谁与左下的斜线在一条直线上

(活动目的:让学生明白“眼见未必为实,实践出真知”。以及判断一个数学结论是否正确,仅观察、猜想、实验还不够; 必须经过一步一步、 有根有据的推理. )

(三)第三环节:猜想并验证活动1

活动内容:

如图,假如用一根比地球的赤道长1米的铁丝将地球赤道围起来,那么铁丝与地球赤道之间的间隙能有多大(把地球看成球形)?能放进一个红枣吗?能放进一个拳头吗?

参考答案:设赤道周长为c,铁丝与地球赤道之间的间隙为 :

它们的间隙不仅能放进一个红枣,而且也能放进一个拳头。

活动目的:

通过理性的计算,验证了很难想像到的结论,让学生产生思维上的碰撞,进而对自己的直观感觉产生怀疑,再次为论证的合理性提供素材。

注意事项:

要充分让学生发表自己的见解,首先让学生对自己的结论确信无疑,再进一步计算,结果与学生的感觉产生矛盾,切忌直接进行计算,把结论告诉学生,这样就达不到预想的要求,不能让学生留下深刻的印象。

(四)第四环节:猜想并验证活动2

大数学家也有失误。当n=0,1,2,3,4时,都是质数。对于所有自然数n, 的值都是质数吗?小组讨论交流。

当n=5时,举出反例是检验错误数学结论的有效方法.

活动目的:

对现在结论进行验证,让学生感受到知识有时具有一定的迷惑性(欺骗性),从而对不完全归纳的合理性产生怀疑,为下一步的学习提供必要的精神准备。

注意事项:

学生通过列表归纳,根据自己以往的经验判断,在n=5以前都一直认为是一个质数,但当n=5时,找到了一个反例,进而发现不能根据少数几个现象轻易肯定某个数学结论的正确性。

(五)第五环节:总结归纳猜想

这个故事告诉我们:

(1)学习欧拉的求实精神与严谨的科学态度.

没有严格的推理,仅由若干特例归纳、猜测的结论可能潜藏着错误,未必正确.

要证明一个结论是错误的,举反例就是一种常用方法.

(六)第六环节:实验证明

先观察再验证.

得出结论:

有时视觉受周围环境的影响,往往误导我们,让我们得出错误的结论,所以仅靠经验、观察是不够的,只有通过科学的实验进行严格的推理,才能得出最准确的结论.

(七)第六环节:推理证明

当n为正整数时,代数式(n2-5n+5)2的值都等于1吗?

得出结论:举一反三。验证特例是判断一个结论错误的最好方法.

第八环节:随堂练习

习题1.2.3.4.5.6

(九)第九环节:课堂小结

活动内容:

今天这节课你学到了什么知识?

参考答案:1、要说明一个数学结论是否正确,无论验证多少个特殊的例子,也无法保证其正确性。

2、要确定一个数学结论的正确性,必须进行一步一步、有根有据的推理。

活动目的:

通过学生的总结,使学生对证明的必要性有一个清楚的认识,数学杜绝随意性,数学是严密的科学。

注意事项:

通过前三个例题的感受以及反馈练习,学生都清楚地知道推理、论证的必要性,了解了数学不是一种直观感受,而是一种严密的科学。

本节课的教学设计是建立在“以学生的发展为本,为学生的终身学习奠定基础”的教育理念上,融入了新课标的思想内涵,尊重学生的直观感觉,并从学生的直观感觉出发逐步将学生的思维引向严密性、逻辑证明等方面,不是一味地强调证明的必要性,而是通过几个事实的说明来让学生意识到证明的必要性,设计中突出体现了学生的主体地位。

在教学设计中,力求让学生学会将生活问题数学化,用一个有趣的生活问题:“用一根铁丝将地球赤道围起来”引起学生的兴趣并进行猜测,然后通过计算得出一个令人很意外的结果,同时也培养了学生“用数学”的意识,并且使得学生有一种感受:数学来源于生活,服务于生活,同时也要用数学的眼光看世界,切勿盲信于自己的直观感觉。

本节课通过事例让学生体会检验数学结论的常用方法:实验验证、举出反例、推理等.符合学生的认识特点和知识水平。有助于培养学生理解问题、分析问题、解决问题的能力。

同课章节目录

- 第一章 勾股定理

- 1 探索勾股定理

- 2 一定是直角三角形吗

- 3 勾股定理的应用

- 第二章 实数

- 1 认识无理数

- 2 平方根

- 3 立方根

- 4 估算

- 5 用计算器开方

- 6 实数

- 7 二次根式

- 第三章 位置与坐标

- 1 确定位置

- 2 平面直角坐标系

- 3 轴对称与坐标变化

- 第四章 一次函数

- 1 函数

- 2 一次函数与正比例函数

- 3 一次函数的图象

- 4 一次函数的应用

- 第五章 二元一次方程组

- 1 认识二元一次方程组

- 2 求解二元一次方程组

- 3 应用二元一次方程组——鸡免同笼

- 4 应用二元一次方程组——增收节支

- 5 应用二元一次方程组——里程碑上的数

- 6 二元一次方程与一次函数

- 7 用二元一次方程组确定一次函数表达式

- 8*三元一次方程组

- 第六章 数据的分析

- 1 平均数

- 2 中位数与众数

- 3 从统计图分析数据的集中趋势

- 4 数据的离散程度

- 第七章 平行线的证明

- 1 为什么要证明

- 2 定义与命题

- 3 平行线的判定

- 4 平行线的性质

- 5 三角形的内角和定理