2023届高考语文复习实用文阅读:筛选整合信息课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习实用文阅读:筛选整合信息课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 106.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-14 06:00:41 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

实用文阅读:

筛选整合信息

阅读下面的文章,完成后面题目。

寻找属于自己的句子

1942年夏,陈忠实出生在陕西农村。上中学时,陈忠实读赵树理的《三里湾》和柳青的《创业史》,得到滋养,萌发了文学梦。也许是好事多磨,1962年高中毕业后,他未能如愿上大学读中文系。这个20岁的青年,常常一个人坐在家乡的灞河边,想着文学,想着寻找属于自己的句子。

三年之后,陈忠实的散文《夜过流沙沟》在1965年3月8日的《西安晚报》文艺副刊上发表,他的文学生涯由此正式开始。但直到1979年小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,他才确立了文学上的自信。他感觉自己不再是一个文学爱好者和业余作者了。是年9月25日,他加入中国作家协会。又一个三年之后,陈忠实40岁,他的第一个短篇小说集《乡村》出版,赢得“小柳青”的名声,工作单位也换成陕西省作家协会,他终于是一名专业作家了。

一、真题引领

随着年岁的增长和时代的变化,陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来。他将这个愿望写进了小说《蓝袍先生》中。小说写于1985年,一个认知作者的标志性年份。这年的最后10天,他随中国作家代表团出访泰国。第一次走出国门的陈忠实特意置办了一套质地不错的西装。当他第一次穿上西装打上领带站在穿衣镜前的时候,脑海里浮现出刚完成的小说的主人公蓝袍先生。蓝袍先生多年以来一直穿着蓝色长袍,受到同学讥笑以后才脱下蓝袍,换上“列宁装”。陈忠实认为那是摆脱封建残余桎梏、获得精神解放的象征。脱下穿了几十年的中山装、换上西装的那一刻,他切实意识到自己就是蓝袍先生。

1985年的泰国之行让陈忠实深受刺激,他联想起家乡人自嘲的称呼。相比那些见多识广的城市人,他们把自己称作“乡棒”。游逛在曼谷的超市大楼,看着五颜六色、各式各样的服装,作家觉得眼花缭乱。那一刻,他觉得不仅自己是“乡棒”,教他观察服装的北京作家郑万隆也是“乡棒”。面对世界,1985年的中国人大都是“乡棒”。他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开,不仅要在生活上打开自己,更重要的是要在思想上打开自己。

在剥离的愿望中,陈忠实认识到必须写一部史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己。这时,各种新近阅读过的长篇小说萦绕心头,作家备感困惑,又备受启发。马尔克斯《百年孤独》的结构像网一样迷幻;王蒙《活动变人形》的结构自然随意,却俨然大手笔;张炜《古船》的结构完全不同,有一种精心设计的刻意……而结构背后似乎还有更深的东西。陈忠实最终发现,不是作家先别出心裁弄出一个新颖骇俗的结构来,而是先要有对人物的深刻体验。寻找到能够充分描写人物独特的生活和生命体验的恰当途径,结构方式自然就出现了。恰巧此时兴起的“文化心理结构”学说给了他决定性的影响。他相信,人的心理结构主要是由理念支撑的,而结构一旦形成,就会决定一个人的思想、道德和行为,决定一个人性格的内核。如果心理结构受到社会冲击,人就将遭遇深层的痛苦,乃至毁灭。陈忠实感到自己终于从信奉多年的“典型性格”说中剥离出来,仿佛悟得天机,茅塞顿开。多年以后,作家回忆往事,认为自己就是在1985年开始重建自我,争取实现对生活的独特发现和独立表述的。

陈忠实后来寻找到了什么是人所共知的,1992年开始在《当代》杂志连载的长篇小说《白鹿原》已经成为我们的文学经典,他在中国当代文坛的位置也随之奠定。此后,功成名就的作家继续在文学的园地里辛勤耕耘,寻找属于自己的句子。

2016年春天,陈忠实走了,属于陈忠实的句子永留人间。

(摘编自陈忠实《寻找属于自己的句子》、李清霞《陈忠实年表》等)

【相关链接】

①陈忠实的《白鹿原》是上世纪90年代中国长篇小说创作的重要收获之一,能够反映那一时期小说艺术所达到的最高水平。把这部作品放在整个20世纪中国文学的大格局里考量,无论就其思想容量还是就其审美境界而言,都有其独特的、无可取代的地位。即使与当代世界小说创作中的那些著名作品比,《白鹿原》也应该说是独树一帜的。

(何西来《关于〈白鹿原〉及其评论》)

②陈忠实常讲,创作到了一定阶段,不一定是拼生活,拼艺术,而是拼人格。好一个拼人格!这正是作家自身博大的人格魅力的反映。这就不难理解他最终被公认为描摹巨大民族悲剧的圣手,成为当代中国文学的大家之一。

(李满星《陈忠实:回首六十五载风雨人生》)

1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )

A.赵树理《三里湾》和柳青《创业史》是陈忠实最初的文学营养,使他萌发了文学梦,后来则成为他创作上必须突破的对象。

B.小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,使陈忠实在文学上确立了自信心,这是他从业余作者走向专业作家的重要转折。

C.陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”,这与其说是他的一种觉悟,不如说是他受刺激后的错误判断。

D.从发表第一篇作品到被人称为“小柳青”,再到被人称为“当代中国文学的大家”,陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺。

答案:A

解析:

B项,从文中第2自然段的表述“工作单位也换成陕西省作家协会,他终于是一名专业作家了”,可见陈忠实“从业余作者走向专业作家的重要转折”应该是他第一个短篇小说集《乡村》的出版。

C项,“不如说是他受刺激后的错误判断”于文无据。

D项,“陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺”分析错误,陈忠实的文学生涯经历了许多曲折和磨难,这从他不断寻找和剥离的经历中可以看出。

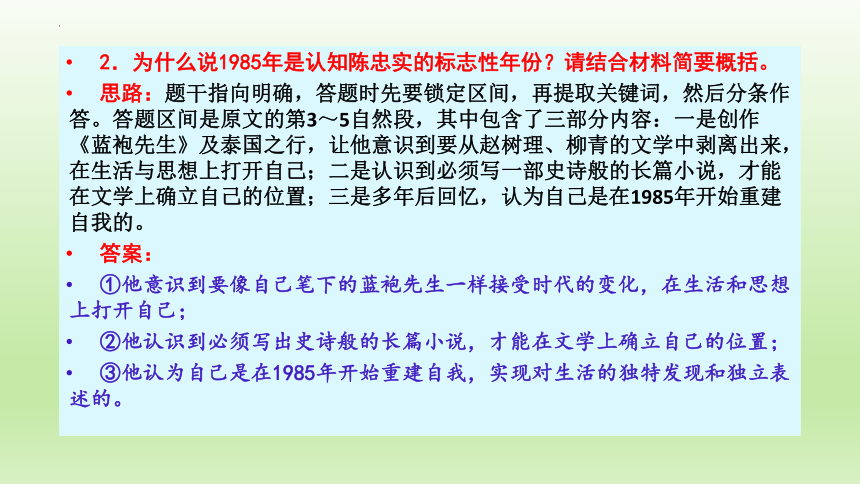

2.为什么说1985年是认知陈忠实的标志性年份?请结合材料简要概括。

思路:题干指向明确,答题时先要锁定区间,再提取关键词,然后分条作答。答题区间是原文的第3~5自然段,其中包含了三部分内容:一是创作《蓝袍先生》及泰国之行,让他意识到要从赵树理、柳青的文学中剥离出来,在生活与思想上打开自己;二是认识到必须写一部史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;三是多年后回忆,认为自己是在1985年开始重建自我的。

答案:

①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;

②他认识到必须写出史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;

③他认为自己是在1985年开始重建自我,实现对生活的独特发现和独立表述的。

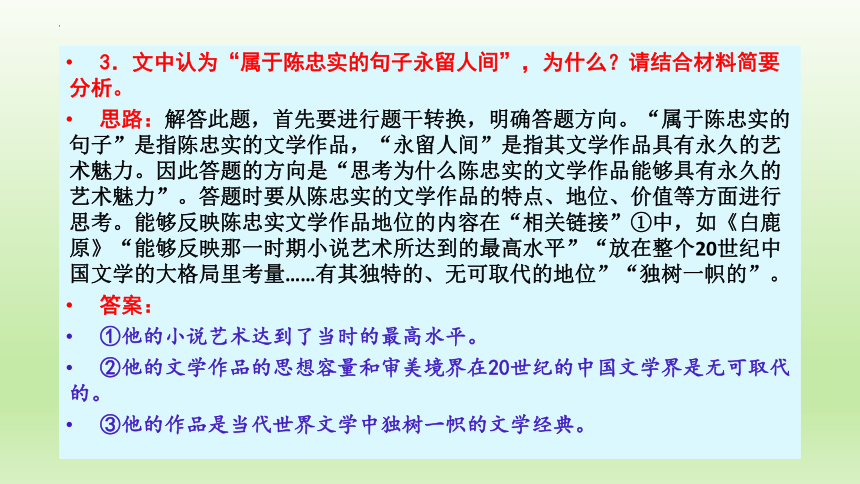

3.文中认为“属于陈忠实的句子永留人间”,为什么?请结合材料简要分析。

思路:解答此题,首先要进行题干转换,明确答题方向。“属于陈忠实的句子”是指陈忠实的文学作品,“永留人间”是指其文学作品具有永久的艺术魅力。因此答题的方向是“思考为什么陈忠实的文学作品能够具有永久的艺术魅力”。答题时要从陈忠实的文学作品的特点、地位、价值等方面进行思考。能够反映陈忠实文学作品地位的内容在“相关链接”①中,如《白鹿原》“能够反映那一时期小说艺术所达到的最高水平”“放在整个20世纪中国文学的大格局里考量……有其独特的、无可取代的地位”“独树一帜的”。

答案:

①他的小说艺术达到了当时的最高水平。

②他的文学作品的思想容量和审美境界在20世纪的中国文学界是无可取代的。

③他的作品是当代世界文学中独树一帜的文学经典。

传记阅读的中心任务就是梳理传主的生平经历,概括传主的个性品质,追溯其事业、人生等方面成败的原因。因此,阅读传记,要善于提取有关的“纲目”,“纲目”提取出来了,做题就成功了一半。那么,要提取出哪些“纲目”呢?又如何提取这些“纲目”呢?

第一步:圈点勾画。边阅读边圈点勾画出交代传主事迹、行为、贡献、成就等内容的词句及作者的评价性文字。

第二步:理清事实。在圈点勾画的基础上梳理传主的生平经历,概括传主的事迹、成就等。

第三步:概括形象。在阅读传主生平材料的基础上概括出传主的个性品质。

第四步:把握评价。把握作者对传主的情感态度及评价。

二、传记文阅读步骤

1.以偏概全

把一般的、普通的、整体的、全部的,表述成个别的、特殊的、局部的、少数的,或遗漏某一结果的部分条件。

2.混淆是非

将文中肯定的事物加以否定,或将否定的事物加以肯定。

3.混淆时态

把未发生的、不确定的事表述成已发生的、确定的事,或把已发生的、确定的事表述成未发生的、不确定的事。

4.无中生有

选项所给内容在原文中没有提及,也没有相关暗示或者推断的依据。

5.张冠李戴

把甲的事迹、成就、言论等说成乙的,把时间、地点、事件进行错误组合。

三、客观题设错类型

6.夸大缩小

在程度、情状上予以加重或减轻,在范围、分寸上予以扩大或缩小。

7.偷换概念

把原文中某概念替换成与之相关但不能等同的概念。

8.因果混乱

将具有因果关系的事物颠倒因果,将无因果关系的事物强加因果。

【客观题解题步骤】

第一步:抓住题干关键词,明确题目要求。

第二步:回归原文,找到选项对应的信息区间,勾画关键信息。

第三步:比对选项中涉及的时间、地点、人物、事件、言行等与原文说法是否一致。

示例:《寻找属于自己的句子》下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )

A.赵树理《三里湾》和柳青《创业史》是陈忠实最初的文学营养,使他萌发了文学梦,后来则成为他创作上必须突破的对象。

B.小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,使陈忠实在文学上确立了自信心,这是他从业余作者走向专业作家的重要转折。

C.陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”,这与其说是他的一种觉悟,不如说是他受刺激后的错误判断。

D.从发表第一篇作品到被人称为“小柳青”,再到被人称为“当代中国文学的大家”,陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺。

【分析】

A.

①赵树理《三里湾》和柳青《创业史》是陈忠实最初的文学营养,使他萌发了文学梦,②后来则成为他创作上必须突破的对象。

①对应第1自然段中的“陈忠实读赵树理的《三里湾》和柳青的《创业史》,得到滋养,萌发了文学梦”;②对应第3自然段中的“陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来”。

分析对应的文本信息可以发现,选项将“剥离出来”换成了“必须突破的对象”,根据文意,不难发现文本中的“剥离”与选项中的“突破”是同义的,故而此选项应是正确的。

B.

①小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,使陈忠实在文学上确立了自信心,②这是他从业余作者走向专业作家的重要转折

对应的答题区间是原文第2自然段。该项①与文中“直到1979年小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,他才确立了文学上的自信”意思一致;而②说的是《信任》这一小说对陈忠实的影响,对应文中“他感觉自己不再是一个文学爱好者和业余作者了”

第②句和原文的说法不一致,从原文看重要转折应是短篇小说集《乡村》的出版。说法和原文不完全相符,故而赋分1分

C.

①陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”,②这与其说是他的一种觉悟,不如说是他受刺激后的错误判断。

对应的答题区间是原文第4自然段。该项①中陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”与文本中“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”对应;②中“不如说是他受刺激后的错误判断”与文本中“他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开……打开自己”对应。

①和原文说法一致,②与原文不符。从文本来看,作者意在肯定陈忠实的“剥离”是一种觉悟、觉醒,故而“错误判断”的说法是错误的,该项赋分0分。

D.

①从发表第一篇作品到被人称为“小柳青”,再到被人称为“当代中国文学的大家”,②陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺。

对应的答题区间是原文第2、3、4、5自然段和“相关链接”②。

①的前一句与第2自然段中“他的文学生涯由此正式开始”“又一个三年之后,陈忠实40岁,他的第一个短篇小说集《乡村》出版,赢得‘小柳青’的名声”意思一致,后一句与“相关链接”②意思一致;而②“整个文学生涯可谓一帆风顺”则与文本中“三年之后,陈忠实的散文《夜过流沙沟》……”“但直到1979年小说《信任》……”“又一个三年之后,陈忠实40岁……”“陈忠实越来越觉得……剥离出来”“在剥离的愿望中……自己”“终于从信奉多年……剥离出来”等内容不符,故而“一帆风顺”表述错误,赋分0分。

【答题】 A

(一)阅读下面的文字,完成4~6题。

把论文写在大地上

三十多年前的一道考题,冥冥之中决定了朱有勇为农业科学奋斗的一生。1982年,朱有勇参加研究生面试。后来成为他导师的段永嘉问道:“追溯世界农业历史,依靠化学农药控制病虫害不足百年,在几千年传统农业生产中,人们靠什么控制病虫害?”这一问把他问懵了。那个年代,农作物单一品种大面积种植容易发生病虫害,致使农药用量大幅增加,对生态环境、食品安全和粮食生产构成潜在危险,水稻稻瘟病即为典型。世界各国的科学家提出了很多办法,但收效甚微。

1986年,朱有勇在云南省石屏县田间考察,偶然发现“当地农民用杂交稻和糯稻间种,稻田很少发生稻瘟病”。难道稻瘟病发病率跟水稻品种的多样性有关?循着这个思路,他开始了利用生物多样性防治病虫害的研究。此后十多年,他边研究控病机理,边进行了近千次试验,最终确证了作物多样性时空优化配置是有效控制病害的新途径。2000年,他的研究成果在国际权威期刊《自然》上作为封面文章发表,引起全球关注。

三、巩固训练

朱有勇研发的“遗传多样性控制水稻病害”技术在全国推广6 000多万亩,并获得联合国粮农组织科研一等奖和国家技术发明奖二等奖;“物种多样性控制作物病虫害”技术在国内外应用3亿多亩,获得国家科技进步二等奖。这两项技术都创造了显著效益,为国家粮食安全做出了重要贡献。

朱有勇没有躺在功劳簿上,他选择投身新战场——云南省澜沧拉祜族自治县,2015年贫困发生率仍然高达41%。这一年,中国工程院结对帮扶澜沧县。谁来牵头挑起重担呢?时年60岁的朱有勇主动请缨:“我年轻,我来干!”

说干就干,朱有勇把院士专家工作站建在了澜沧县竹塘乡云山村蒿枝坝组,带领团队一竿子插到底,在这个寨子扎下根,一待就是五年。

倡导种冬季土豆,农民刚开始不积极,他跟村组干部搞起了示范种植;考察三七基地的路上,车子陷进了泥坑,他第一个下去推车,任凭泥巴溅了一身;寻找水源时,他拄着拐杖穿行在雨后湿滑的山坡上,一路上跌了三跤……驻村扶贫,迷彩服就是朱有勇的“作战服”。他要求参加院士指导班的学员都要穿上迷彩服,因为这样可以一扫长期贫困滋生的萎靡气息,激发起奋斗的姿态来。种出五斤重的“神奇土豆”,种出药企抢着买的“有机三七”,培养科技致富带头人……“农民院士”把“冬闲田”变“致富田”,把“树下空置地”变“发财地”,老百姓的评价,就是朱有勇脱贫战线上的口碑。

1955年,朱有勇出生在云南个旧市一个农村家庭。他经历过艰难困苦的年代,对贫穷和饥饿的记忆刻骨铭心。“农民种地很辛苦,但再怎么拼命干活,种的粮食仍吃不饱。”他甚至做梦,一个玉米秆上结出五六个棒子,一株植物上面结西红柿、下面长土豆,这样大家就能吃饱了。“让农民过好一点,就是我的初心,是童年最早的理想。”朱有勇说。

恢复高考第一年,朱有勇考上云南农业大学。读大学期间,他成绩优异,名列班级第一。毕业前夕,朱有勇成为一名光荣的共产党员。党组织派人与他谈话,他表示:“我愿为党和人民的事业奋斗终生,毕业后绝对服从组织分工,到祖国最需要的地方去。”一句承诺,映照了一名共产党人初心不改的一生。留学澳洲时,他本来有机会留在悉尼,“一天的工资可能相当于国内一个月”,但他毅然回到祖国,立志“科研报国”。

2011年当选中国工程院院士,他把云南农业大学奖励的200万元悉数捐出,在学校成立“有勇奖学基金会”;2015年获得“云南省科学技术奖杰出贡献奖”,他又将200万元奖金捐赠给了基金会,专门奖励品学兼优的学生和潜心研究的老师,鼓励学农爱农的师生踏实耕耘、奋发前行。

把论文写在大地,把农民装在心里。朱有勇说:“看到科研成果在千万户农民家里开花结果,比拿多高的奖金、发表多重要的文章都高兴。”“作为一名农业科技工作者,把论文写在大地上是我的本分;作为一个科技扶贫代表,我不是一个人在努力,是成千上万的科技工作者都在努力。”2019年12月被评为“时代楷模”的朱有勇曾说:“全国成千上万的科技工作者把他们的科技成果应用到了千万家,为打赢脱贫攻坚战做出了积极贡献,他们才是千万个‘时代楷模’。”

(选自《中国工程院院士朱有勇:“我是一个会种庄稼的农民”》,有删改)

【相关链接】

①朱有勇在全国首创中国工程院科技扶贫技能实训班,院士专家直接为农户授课,以“课堂在田间、考试看收成”的全新教学模式,用群众听得懂的语言讲理论、教生产,手把手地在田间地头指导农户种植,直至学懂学会。到目前为止,院士专家已培养了840名乡土人才,这些学员回乡以后为脱贫致富发挥了带头作用,变成一颗颗脱贫致富的“种子”洒遍澜沧大地,形成脱贫攻坚的“星火燎原”之势。

(选自中宣部评选“最美奋斗者”朱有勇事迹材料)

②在澜沧开始推广林下三七种植技术时,扶贫团队里起初有两种声音,有人认为研究林下三七花了十多年时间不容易,应该技术保密,通过技术转让盈利。但朱有勇坚持免费给老百姓使用技术,他说:“不能我们发财了,老百姓用不上。”

(选自《朱有勇:用知识改变农民命运的院士》,

《光明日报》2019年11月30日)

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.花甲之年的朱有勇主动请缨到云南贫困的澜沧县帮扶脱贫,5年后,他牵头指导的扶贫工作成效显著。

B.朱有勇要求参加院士班接受扶贫指导的学员都穿着迷彩服,这就扫除了长期贫困滋生的萎靡气息。

C.在扶贫技能实训班学成的近千名学员,将先进的理论、技术带回家乡,成为带领乡亲致富的骨干力量。

D.朱有勇童年的经历让他对贫困和饥饿有深刻的认识,他把“让农民过好一点”作为自己最初的理想。

答案:B

解析:本题考查分析文章内容的能力。B项,“这就扫除了长期贫困滋生的萎靡气息”错,根据第7自然段“他要求参加院士指导班的学员都要穿上迷彩服,因为这样可以一扫长期贫困滋生的萎靡气息”可知,朱有勇认为穿上迷彩服后可以扫除萎靡气息,选项中的表述将“可能性”变为了“必然性”。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.朱有勇利用生物多样性原理,让令各国科学家都感到棘手的水稻稻瘟病得到了有效控制,为国家粮食安全做出了贡献。

B.作为一名共产党员,朱有勇始终牢记入党承诺,留学时放弃了国外优越的条件,毅然回国。

C.林下种三七是一项有科技含量、经济效益好的技术,朱有勇不仅让老百姓免费使用技术,还让“冬闲田”变成了“致富田”。

D.被评为“时代楷模”的朱有勇将科技成果惠及百姓,帮助贫困地区脱贫致富,他是全国千万个科技工作者的代表。

答案:C

解析:本题考查分析文章内容的能力。C项,“还让‘冬闲田’变成了‘致富田’”错,根据第7自然段“倡导种冬季土豆”“‘农民院士’把‘冬闲田’变‘致富田’,把‘树下空置地’变‘发财地’”及相关链接②“在澜沧开始推广林下三七种植技术”等内容可知,“三七”是在树下空置地里栽种,而把“冬闲田”变为“致富田”的是种冬季土豆。

3.朱有勇说要“把论文写在大地上”,结合文本谈谈你对这句话的理解。

答案:①从工作特点看,朱有勇作为科研人员,不仅重视理论研究,而且重视实践,竭力为农民办实事,来到田间地头,无偿教给农民技术。②从人生理想看,朱有勇从小立下远大志向,要为农民办实事,长大后不忘初心,乐于奉献,主动请缨到贫困地区扶贫。③从实际成果看,朱有勇通过大量实践取得了重大成果,帮助农民解决实际困难,成效显著。

解析:本题考查理解文中重要句子的含义的能力。从表层含义看,“大地”指农民耕种的土地,而“把论文写在大地上”的意思就是将学术研究的成果运用于耕地中,重视实践,这也是朱有勇工作的特点。从深层含义看,“大地”也指在土地上耕种的农民,“把论文写在大地上”的含义是将科研成果惠及农民,为农民办事,为扶贫出力,这也是朱有勇的人生理想。从实际成果看,“把论文写在大地上”还指将科研成果用到实际行动中,帮助农民解决实际困难。

实用文阅读:

筛选整合信息

阅读下面的文章,完成后面题目。

寻找属于自己的句子

1942年夏,陈忠实出生在陕西农村。上中学时,陈忠实读赵树理的《三里湾》和柳青的《创业史》,得到滋养,萌发了文学梦。也许是好事多磨,1962年高中毕业后,他未能如愿上大学读中文系。这个20岁的青年,常常一个人坐在家乡的灞河边,想着文学,想着寻找属于自己的句子。

三年之后,陈忠实的散文《夜过流沙沟》在1965年3月8日的《西安晚报》文艺副刊上发表,他的文学生涯由此正式开始。但直到1979年小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,他才确立了文学上的自信。他感觉自己不再是一个文学爱好者和业余作者了。是年9月25日,他加入中国作家协会。又一个三年之后,陈忠实40岁,他的第一个短篇小说集《乡村》出版,赢得“小柳青”的名声,工作单位也换成陕西省作家协会,他终于是一名专业作家了。

一、真题引领

随着年岁的增长和时代的变化,陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来。他将这个愿望写进了小说《蓝袍先生》中。小说写于1985年,一个认知作者的标志性年份。这年的最后10天,他随中国作家代表团出访泰国。第一次走出国门的陈忠实特意置办了一套质地不错的西装。当他第一次穿上西装打上领带站在穿衣镜前的时候,脑海里浮现出刚完成的小说的主人公蓝袍先生。蓝袍先生多年以来一直穿着蓝色长袍,受到同学讥笑以后才脱下蓝袍,换上“列宁装”。陈忠实认为那是摆脱封建残余桎梏、获得精神解放的象征。脱下穿了几十年的中山装、换上西装的那一刻,他切实意识到自己就是蓝袍先生。

1985年的泰国之行让陈忠实深受刺激,他联想起家乡人自嘲的称呼。相比那些见多识广的城市人,他们把自己称作“乡棒”。游逛在曼谷的超市大楼,看着五颜六色、各式各样的服装,作家觉得眼花缭乱。那一刻,他觉得不仅自己是“乡棒”,教他观察服装的北京作家郑万隆也是“乡棒”。面对世界,1985年的中国人大都是“乡棒”。他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开,不仅要在生活上打开自己,更重要的是要在思想上打开自己。

在剥离的愿望中,陈忠实认识到必须写一部史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己。这时,各种新近阅读过的长篇小说萦绕心头,作家备感困惑,又备受启发。马尔克斯《百年孤独》的结构像网一样迷幻;王蒙《活动变人形》的结构自然随意,却俨然大手笔;张炜《古船》的结构完全不同,有一种精心设计的刻意……而结构背后似乎还有更深的东西。陈忠实最终发现,不是作家先别出心裁弄出一个新颖骇俗的结构来,而是先要有对人物的深刻体验。寻找到能够充分描写人物独特的生活和生命体验的恰当途径,结构方式自然就出现了。恰巧此时兴起的“文化心理结构”学说给了他决定性的影响。他相信,人的心理结构主要是由理念支撑的,而结构一旦形成,就会决定一个人的思想、道德和行为,决定一个人性格的内核。如果心理结构受到社会冲击,人就将遭遇深层的痛苦,乃至毁灭。陈忠实感到自己终于从信奉多年的“典型性格”说中剥离出来,仿佛悟得天机,茅塞顿开。多年以后,作家回忆往事,认为自己就是在1985年开始重建自我,争取实现对生活的独特发现和独立表述的。

陈忠实后来寻找到了什么是人所共知的,1992年开始在《当代》杂志连载的长篇小说《白鹿原》已经成为我们的文学经典,他在中国当代文坛的位置也随之奠定。此后,功成名就的作家继续在文学的园地里辛勤耕耘,寻找属于自己的句子。

2016年春天,陈忠实走了,属于陈忠实的句子永留人间。

(摘编自陈忠实《寻找属于自己的句子》、李清霞《陈忠实年表》等)

【相关链接】

①陈忠实的《白鹿原》是上世纪90年代中国长篇小说创作的重要收获之一,能够反映那一时期小说艺术所达到的最高水平。把这部作品放在整个20世纪中国文学的大格局里考量,无论就其思想容量还是就其审美境界而言,都有其独特的、无可取代的地位。即使与当代世界小说创作中的那些著名作品比,《白鹿原》也应该说是独树一帜的。

(何西来《关于〈白鹿原〉及其评论》)

②陈忠实常讲,创作到了一定阶段,不一定是拼生活,拼艺术,而是拼人格。好一个拼人格!这正是作家自身博大的人格魅力的反映。这就不难理解他最终被公认为描摹巨大民族悲剧的圣手,成为当代中国文学的大家之一。

(李满星《陈忠实:回首六十五载风雨人生》)

1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )

A.赵树理《三里湾》和柳青《创业史》是陈忠实最初的文学营养,使他萌发了文学梦,后来则成为他创作上必须突破的对象。

B.小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,使陈忠实在文学上确立了自信心,这是他从业余作者走向专业作家的重要转折。

C.陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”,这与其说是他的一种觉悟,不如说是他受刺激后的错误判断。

D.从发表第一篇作品到被人称为“小柳青”,再到被人称为“当代中国文学的大家”,陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺。

答案:A

解析:

B项,从文中第2自然段的表述“工作单位也换成陕西省作家协会,他终于是一名专业作家了”,可见陈忠实“从业余作者走向专业作家的重要转折”应该是他第一个短篇小说集《乡村》的出版。

C项,“不如说是他受刺激后的错误判断”于文无据。

D项,“陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺”分析错误,陈忠实的文学生涯经历了许多曲折和磨难,这从他不断寻找和剥离的经历中可以看出。

2.为什么说1985年是认知陈忠实的标志性年份?请结合材料简要概括。

思路:题干指向明确,答题时先要锁定区间,再提取关键词,然后分条作答。答题区间是原文的第3~5自然段,其中包含了三部分内容:一是创作《蓝袍先生》及泰国之行,让他意识到要从赵树理、柳青的文学中剥离出来,在生活与思想上打开自己;二是认识到必须写一部史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;三是多年后回忆,认为自己是在1985年开始重建自我的。

答案:

①他意识到要像自己笔下的蓝袍先生一样接受时代的变化,在生活和思想上打开自己;

②他认识到必须写出史诗般的长篇小说,才能在文学上确立自己的位置;

③他认为自己是在1985年开始重建自我,实现对生活的独特发现和独立表述的。

3.文中认为“属于陈忠实的句子永留人间”,为什么?请结合材料简要分析。

思路:解答此题,首先要进行题干转换,明确答题方向。“属于陈忠实的句子”是指陈忠实的文学作品,“永留人间”是指其文学作品具有永久的艺术魅力。因此答题的方向是“思考为什么陈忠实的文学作品能够具有永久的艺术魅力”。答题时要从陈忠实的文学作品的特点、地位、价值等方面进行思考。能够反映陈忠实文学作品地位的内容在“相关链接”①中,如《白鹿原》“能够反映那一时期小说艺术所达到的最高水平”“放在整个20世纪中国文学的大格局里考量……有其独特的、无可取代的地位”“独树一帜的”。

答案:

①他的小说艺术达到了当时的最高水平。

②他的文学作品的思想容量和审美境界在20世纪的中国文学界是无可取代的。

③他的作品是当代世界文学中独树一帜的文学经典。

传记阅读的中心任务就是梳理传主的生平经历,概括传主的个性品质,追溯其事业、人生等方面成败的原因。因此,阅读传记,要善于提取有关的“纲目”,“纲目”提取出来了,做题就成功了一半。那么,要提取出哪些“纲目”呢?又如何提取这些“纲目”呢?

第一步:圈点勾画。边阅读边圈点勾画出交代传主事迹、行为、贡献、成就等内容的词句及作者的评价性文字。

第二步:理清事实。在圈点勾画的基础上梳理传主的生平经历,概括传主的事迹、成就等。

第三步:概括形象。在阅读传主生平材料的基础上概括出传主的个性品质。

第四步:把握评价。把握作者对传主的情感态度及评价。

二、传记文阅读步骤

1.以偏概全

把一般的、普通的、整体的、全部的,表述成个别的、特殊的、局部的、少数的,或遗漏某一结果的部分条件。

2.混淆是非

将文中肯定的事物加以否定,或将否定的事物加以肯定。

3.混淆时态

把未发生的、不确定的事表述成已发生的、确定的事,或把已发生的、确定的事表述成未发生的、不确定的事。

4.无中生有

选项所给内容在原文中没有提及,也没有相关暗示或者推断的依据。

5.张冠李戴

把甲的事迹、成就、言论等说成乙的,把时间、地点、事件进行错误组合。

三、客观题设错类型

6.夸大缩小

在程度、情状上予以加重或减轻,在范围、分寸上予以扩大或缩小。

7.偷换概念

把原文中某概念替换成与之相关但不能等同的概念。

8.因果混乱

将具有因果关系的事物颠倒因果,将无因果关系的事物强加因果。

【客观题解题步骤】

第一步:抓住题干关键词,明确题目要求。

第二步:回归原文,找到选项对应的信息区间,勾画关键信息。

第三步:比对选项中涉及的时间、地点、人物、事件、言行等与原文说法是否一致。

示例:《寻找属于自己的句子》下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的一项是( )

A.赵树理《三里湾》和柳青《创业史》是陈忠实最初的文学营养,使他萌发了文学梦,后来则成为他创作上必须突破的对象。

B.小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,使陈忠实在文学上确立了自信心,这是他从业余作者走向专业作家的重要转折。

C.陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”,这与其说是他的一种觉悟,不如说是他受刺激后的错误判断。

D.从发表第一篇作品到被人称为“小柳青”,再到被人称为“当代中国文学的大家”,陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺。

【分析】

A.

①赵树理《三里湾》和柳青《创业史》是陈忠实最初的文学营养,使他萌发了文学梦,②后来则成为他创作上必须突破的对象。

①对应第1自然段中的“陈忠实读赵树理的《三里湾》和柳青的《创业史》,得到滋养,萌发了文学梦”;②对应第3自然段中的“陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来”。

分析对应的文本信息可以发现,选项将“剥离出来”换成了“必须突破的对象”,根据文意,不难发现文本中的“剥离”与选项中的“突破”是同义的,故而此选项应是正确的。

B.

①小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,使陈忠实在文学上确立了自信心,②这是他从业余作者走向专业作家的重要转折

对应的答题区间是原文第2自然段。该项①与文中“直到1979年小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,他才确立了文学上的自信”意思一致;而②说的是《信任》这一小说对陈忠实的影响,对应文中“他感觉自己不再是一个文学爱好者和业余作者了”

第②句和原文的说法不一致,从原文看重要转折应是短篇小说集《乡村》的出版。说法和原文不完全相符,故而赋分1分

C.

①陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”,②这与其说是他的一种觉悟,不如说是他受刺激后的错误判断。

对应的答题区间是原文第4自然段。该项①中陈忠实认为“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”与文本中“面对世界,1985年的中国人大都是‘乡棒’”对应;②中“不如说是他受刺激后的错误判断”与文本中“他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开……打开自己”对应。

①和原文说法一致,②与原文不符。从文本来看,作者意在肯定陈忠实的“剥离”是一种觉悟、觉醒,故而“错误判断”的说法是错误的,该项赋分0分。

D.

①从发表第一篇作品到被人称为“小柳青”,再到被人称为“当代中国文学的大家”,②陈忠实的整个文学生涯可谓一帆风顺。

对应的答题区间是原文第2、3、4、5自然段和“相关链接”②。

①的前一句与第2自然段中“他的文学生涯由此正式开始”“又一个三年之后,陈忠实40岁,他的第一个短篇小说集《乡村》出版,赢得‘小柳青’的名声”意思一致,后一句与“相关链接”②意思一致;而②“整个文学生涯可谓一帆风顺”则与文本中“三年之后,陈忠实的散文《夜过流沙沟》……”“但直到1979年小说《信任》……”“又一个三年之后,陈忠实40岁……”“陈忠实越来越觉得……剥离出来”“在剥离的愿望中……自己”“终于从信奉多年……剥离出来”等内容不符,故而“一帆风顺”表述错误,赋分0分。

【答题】 A

(一)阅读下面的文字,完成4~6题。

把论文写在大地上

三十多年前的一道考题,冥冥之中决定了朱有勇为农业科学奋斗的一生。1982年,朱有勇参加研究生面试。后来成为他导师的段永嘉问道:“追溯世界农业历史,依靠化学农药控制病虫害不足百年,在几千年传统农业生产中,人们靠什么控制病虫害?”这一问把他问懵了。那个年代,农作物单一品种大面积种植容易发生病虫害,致使农药用量大幅增加,对生态环境、食品安全和粮食生产构成潜在危险,水稻稻瘟病即为典型。世界各国的科学家提出了很多办法,但收效甚微。

1986年,朱有勇在云南省石屏县田间考察,偶然发现“当地农民用杂交稻和糯稻间种,稻田很少发生稻瘟病”。难道稻瘟病发病率跟水稻品种的多样性有关?循着这个思路,他开始了利用生物多样性防治病虫害的研究。此后十多年,他边研究控病机理,边进行了近千次试验,最终确证了作物多样性时空优化配置是有效控制病害的新途径。2000年,他的研究成果在国际权威期刊《自然》上作为封面文章发表,引起全球关注。

三、巩固训练

朱有勇研发的“遗传多样性控制水稻病害”技术在全国推广6 000多万亩,并获得联合国粮农组织科研一等奖和国家技术发明奖二等奖;“物种多样性控制作物病虫害”技术在国内外应用3亿多亩,获得国家科技进步二等奖。这两项技术都创造了显著效益,为国家粮食安全做出了重要贡献。

朱有勇没有躺在功劳簿上,他选择投身新战场——云南省澜沧拉祜族自治县,2015年贫困发生率仍然高达41%。这一年,中国工程院结对帮扶澜沧县。谁来牵头挑起重担呢?时年60岁的朱有勇主动请缨:“我年轻,我来干!”

说干就干,朱有勇把院士专家工作站建在了澜沧县竹塘乡云山村蒿枝坝组,带领团队一竿子插到底,在这个寨子扎下根,一待就是五年。

倡导种冬季土豆,农民刚开始不积极,他跟村组干部搞起了示范种植;考察三七基地的路上,车子陷进了泥坑,他第一个下去推车,任凭泥巴溅了一身;寻找水源时,他拄着拐杖穿行在雨后湿滑的山坡上,一路上跌了三跤……驻村扶贫,迷彩服就是朱有勇的“作战服”。他要求参加院士指导班的学员都要穿上迷彩服,因为这样可以一扫长期贫困滋生的萎靡气息,激发起奋斗的姿态来。种出五斤重的“神奇土豆”,种出药企抢着买的“有机三七”,培养科技致富带头人……“农民院士”把“冬闲田”变“致富田”,把“树下空置地”变“发财地”,老百姓的评价,就是朱有勇脱贫战线上的口碑。

1955年,朱有勇出生在云南个旧市一个农村家庭。他经历过艰难困苦的年代,对贫穷和饥饿的记忆刻骨铭心。“农民种地很辛苦,但再怎么拼命干活,种的粮食仍吃不饱。”他甚至做梦,一个玉米秆上结出五六个棒子,一株植物上面结西红柿、下面长土豆,这样大家就能吃饱了。“让农民过好一点,就是我的初心,是童年最早的理想。”朱有勇说。

恢复高考第一年,朱有勇考上云南农业大学。读大学期间,他成绩优异,名列班级第一。毕业前夕,朱有勇成为一名光荣的共产党员。党组织派人与他谈话,他表示:“我愿为党和人民的事业奋斗终生,毕业后绝对服从组织分工,到祖国最需要的地方去。”一句承诺,映照了一名共产党人初心不改的一生。留学澳洲时,他本来有机会留在悉尼,“一天的工资可能相当于国内一个月”,但他毅然回到祖国,立志“科研报国”。

2011年当选中国工程院院士,他把云南农业大学奖励的200万元悉数捐出,在学校成立“有勇奖学基金会”;2015年获得“云南省科学技术奖杰出贡献奖”,他又将200万元奖金捐赠给了基金会,专门奖励品学兼优的学生和潜心研究的老师,鼓励学农爱农的师生踏实耕耘、奋发前行。

把论文写在大地,把农民装在心里。朱有勇说:“看到科研成果在千万户农民家里开花结果,比拿多高的奖金、发表多重要的文章都高兴。”“作为一名农业科技工作者,把论文写在大地上是我的本分;作为一个科技扶贫代表,我不是一个人在努力,是成千上万的科技工作者都在努力。”2019年12月被评为“时代楷模”的朱有勇曾说:“全国成千上万的科技工作者把他们的科技成果应用到了千万家,为打赢脱贫攻坚战做出了积极贡献,他们才是千万个‘时代楷模’。”

(选自《中国工程院院士朱有勇:“我是一个会种庄稼的农民”》,有删改)

【相关链接】

①朱有勇在全国首创中国工程院科技扶贫技能实训班,院士专家直接为农户授课,以“课堂在田间、考试看收成”的全新教学模式,用群众听得懂的语言讲理论、教生产,手把手地在田间地头指导农户种植,直至学懂学会。到目前为止,院士专家已培养了840名乡土人才,这些学员回乡以后为脱贫致富发挥了带头作用,变成一颗颗脱贫致富的“种子”洒遍澜沧大地,形成脱贫攻坚的“星火燎原”之势。

(选自中宣部评选“最美奋斗者”朱有勇事迹材料)

②在澜沧开始推广林下三七种植技术时,扶贫团队里起初有两种声音,有人认为研究林下三七花了十多年时间不容易,应该技术保密,通过技术转让盈利。但朱有勇坚持免费给老百姓使用技术,他说:“不能我们发财了,老百姓用不上。”

(选自《朱有勇:用知识改变农民命运的院士》,

《光明日报》2019年11月30日)

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.花甲之年的朱有勇主动请缨到云南贫困的澜沧县帮扶脱贫,5年后,他牵头指导的扶贫工作成效显著。

B.朱有勇要求参加院士班接受扶贫指导的学员都穿着迷彩服,这就扫除了长期贫困滋生的萎靡气息。

C.在扶贫技能实训班学成的近千名学员,将先进的理论、技术带回家乡,成为带领乡亲致富的骨干力量。

D.朱有勇童年的经历让他对贫困和饥饿有深刻的认识,他把“让农民过好一点”作为自己最初的理想。

答案:B

解析:本题考查分析文章内容的能力。B项,“这就扫除了长期贫困滋生的萎靡气息”错,根据第7自然段“他要求参加院士指导班的学员都要穿上迷彩服,因为这样可以一扫长期贫困滋生的萎靡气息”可知,朱有勇认为穿上迷彩服后可以扫除萎靡气息,选项中的表述将“可能性”变为了“必然性”。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.朱有勇利用生物多样性原理,让令各国科学家都感到棘手的水稻稻瘟病得到了有效控制,为国家粮食安全做出了贡献。

B.作为一名共产党员,朱有勇始终牢记入党承诺,留学时放弃了国外优越的条件,毅然回国。

C.林下种三七是一项有科技含量、经济效益好的技术,朱有勇不仅让老百姓免费使用技术,还让“冬闲田”变成了“致富田”。

D.被评为“时代楷模”的朱有勇将科技成果惠及百姓,帮助贫困地区脱贫致富,他是全国千万个科技工作者的代表。

答案:C

解析:本题考查分析文章内容的能力。C项,“还让‘冬闲田’变成了‘致富田’”错,根据第7自然段“倡导种冬季土豆”“‘农民院士’把‘冬闲田’变‘致富田’,把‘树下空置地’变‘发财地’”及相关链接②“在澜沧开始推广林下三七种植技术”等内容可知,“三七”是在树下空置地里栽种,而把“冬闲田”变为“致富田”的是种冬季土豆。

3.朱有勇说要“把论文写在大地上”,结合文本谈谈你对这句话的理解。

答案:①从工作特点看,朱有勇作为科研人员,不仅重视理论研究,而且重视实践,竭力为农民办实事,来到田间地头,无偿教给农民技术。②从人生理想看,朱有勇从小立下远大志向,要为农民办实事,长大后不忘初心,乐于奉献,主动请缨到贫困地区扶贫。③从实际成果看,朱有勇通过大量实践取得了重大成果,帮助农民解决实际困难,成效显著。

解析:本题考查理解文中重要句子的含义的能力。从表层含义看,“大地”指农民耕种的土地,而“把论文写在大地上”的意思就是将学术研究的成果运用于耕地中,重视实践,这也是朱有勇工作的特点。从深层含义看,“大地”也指在土地上耕种的农民,“把论文写在大地上”的含义是将科研成果惠及农民,为农民办事,为扶贫出力,这也是朱有勇的人生理想。从实际成果看,“把论文写在大地上”还指将科研成果用到实际行动中,帮助农民解决实际困难。