第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-14 17:28:52 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

《中外历史纲要》(上)

第1课《中华文明的起源与早期国家》

【导入新课】

材料一 当地时间7月6日10点43分(北京时间7月6日14点43分),在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,随着大会主席的落锤,中国提交的“良渚古城遗址”项目经世界遗产委员会审议获准列入世界遗产名录。至此,我国世界遗产总数增至55处。

良渚申遗成功后,复旦大学文物与博物馆学系教授、曾两次主持良渚博物院策展的当事人高蒙河对澎湃新闻表示,“国际学术界曾长期认为中华文明只始于距今3500年前后的殷商时期,良渚古城被列入世界遗产,这意味着中国文明起源和国家形成于距今五千年前,终于得到了国际承认。”

——陈若茜:《恭喜!良渚申遗成功》,《澎湃新闻》2019-07-06

教师设问:良渚申遗成功后,舆论一片欢腾,颇有一些扬眉吐气的感觉。良渚申遗成功,是怎样实证中华五千年文明的?这要求我们首先必须了解,什么是文明?什么是国家?中华文明是怎样诞生的、早期国家又是怎样形成的?

(一)中华文明起源

1.什么是文明?界定文明的标准是什么?

材料二 现代汉语中用“文明”来翻译英文中的civilization一词,通常是指人类社会的进步状态,与所谓“蒙昧”和“野蛮”相对而言。……现今史学界一般把“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。

——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习 中国古代史》,上海:复旦大学出版社,2018年,第1—2页

教师设问:根据材料并结合自己的理解,用最简洁的语言给“文明”下一个定义。

(参考答案:文明是人类社会发展过程中处于高级阶段的社会状态,一般已进入国家阶段)

良渚玉琮

(一)中华文明起源

材料三 长期以来,学者们对文明起源的要素问题,可谓仁者见仁、智者见智。代表性的观点主要有:文字、国家要素说;文字、城市、礼仪中心要素说;文字、城市、青铜礼器要素说;文字、城市、复杂的礼仪中心、青铜铸造要素说;金属器、文字、脱离社会的公共权力以及城市要素说;其它要素说。

——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习 中国古代史》,上海:复旦大学出版社,2018年,第2—3页

教师设问:根据材料,概括文明起源的三大要素。

(参考答案:文字、金属、城市)

(一)中华文明起源

材料四 经过探源工程10年的工作,我们对文明形成的标志提出了自己的一套认识,修正了以前有关文明的三个标准,其主要内容是:农业的显著发展,要能够供养足够多的人口;手工业技术显著进步,并且出现了专业化的手工业群体和分工;高等级制品的手工业资源和技术被王权控制;人口集中,一般是5000人以上规模的城市;强化的等级制度以及金字塔式的社会结构开始形成,最终导致王权出现和早期国家的形成,在考古学上的表现是出现了大型都邑等大规模的土木工程、高等级的宫殿、随葬品丰富的大型墓葬且出现表明权贵身份的“礼器”。

——李伟:《寻找中国之始》,《三联生活周刊》2012年第40期

(参考答案:要素:社会分工、阶级分化、中心城市和强制性权力。看法:言之成理即可)

教师设问:我国对文明形成标志的新认识包含哪几大要素?对此你有何看法?

(一)中华文明起源

“中华文明探源工程”研究团队提出,社会分工、阶级分化、中心城市和强制性权力四个方面,是中国进入文明社会的突出特征。 这四条标准中并不包括我们经常所讲的、以地中海和两河流域为基础所总结的、西方学术界常用的两条非常重要的文明判断标准,就是文字、冶金技术。这种差别,恰好表达了人类历史的发展有其普遍性的一面,也有其特殊性的一面。这也是中国文明不同于其他文明的地方。

山西陶寺遗址彩绘龙纹陶盘

(一)中华文明起源

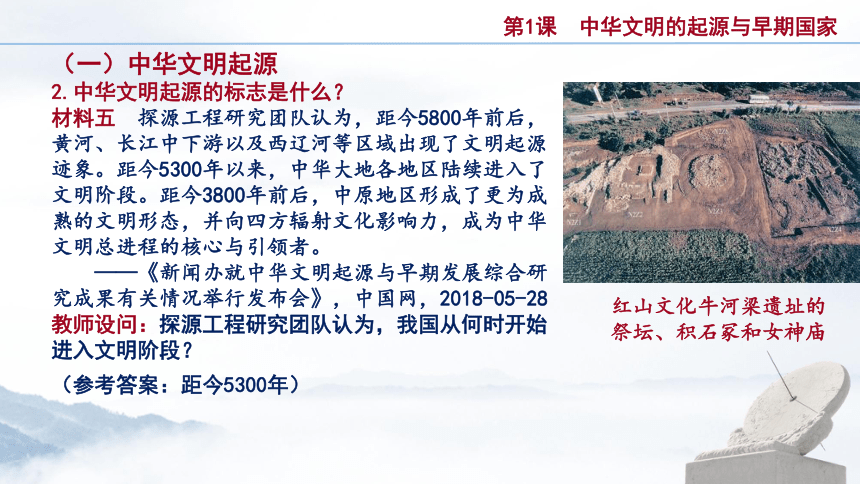

2.中华文明起源的标志是什么?

材料五 探源工程研究团队认为,距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了文明阶段。距今3800年前后,中原地区形成了更为成熟的文明形态,并向四方辐射文化影响力,成为中华文明总进程的核心与引领者。

——《新闻办就中华文明起源与早期发展综合研究成果有关情况举行发布会》,中国网,2018-05-28

教师设问:探源工程研究团队认为,我国从何时开始进入文明阶段?

(参考答案:距今5300年)

红山文化牛河梁遗址的

祭坛、积石冢和女神庙

(一)中华文明起源

2.中华文明起源的标志是什么?

材料六 单以填充莫角山平台的工程为例,30万平方米的平台,估计需用200万立方米的土方,至少要动员60万人日工。按照历史学家许倬云的分析,一般农业社会,劳动力如果投入到正常生产工作以外,每年超过了3个月,就会严重影响社会运行。那么假设100天完成这个工程,就需要动员6000人连续工作,这6000人的组织、管理和给养又需要大量的社会资源支持。如果以使用1万人计算,人口动员占可用劳动力的1/10,那么莫角山工程即需有10万人为劳动力储备基础。

——李伟:《寻找中国之始》,《三联生活周刊》2012年第40期

教师设问:以良渚文化为例,说明其已经进入文明阶段的依据。

(参考答案:通过大型的工程和充足的人口,可推测良渚城市规模较大,已出现社会分工、阶级分化,强制性权力在其中起到重要作用)

(一)中华文明起源

3.中华文明起源的特点是什么?

材料七 著名考古学家苏秉琦先生提出了中华文明起源的“满天星斗说”。他将中国古代文化划分为六个区域:陕豫晋邻境地区、山东及邻省一部分地区、湖北和邻近地区、长江下游地区、以鄱阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区、以长城地带为重心的北方地区。……从中原经汾水通过山西全境到北方,再折返到中原这样一条文化连接带,在中国文化史上曾是一个最活跃的民族大熔炉,在距今六千年到四五千年间的诸文明火花中也是最早最光亮的地带,所以,它也是中国文化总根系中一个最重要的直根系。

——苏秉琦:《中国文明起源新探》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第104—127页

教师设问:根据材料,概括中华文明起源的特点。

(参考答案:多元一体、中原核心)

【过渡】

北京大学唐晓峰教授认为,“二里头文化代表中国最早的成熟国家,它的发展水准给了它在中国地理版图内一个核心的地位。正是因为这种核心的出现,中国文明的多元一体才开始形成。”

那到底什么是国家?为什么说二里头文化代表中国最早的成熟国家?

二里头遗址一号宫殿复原图

(二)早期国家形成

1.什么是国家?什么是早期国家?

材料八 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中所提出的国家形成的两个标志——按地区来划分它的国民及凌驾于社会之上的公共权力的设立,对于古希腊罗马来说是适用的,而对于其他更为古老的许多文明民族则有一定的局限性。笔者认为,国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第14-15页

材料九 所谓早期国家,是指尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家。中国的早期国家时期,指夏、商、西周三代。这段历史,是中华民族的上古先民经过若干万年的发育成长、繁衍生息,终于突破族邦结构社会的桎梏并接近完成对今日中国疆域之内核心区域的开发与占领的历史。

——王和:《中国早期国家史话》,北京:社会科学文献出版社,2011年,封底

教师设问:国家形成的标志是什么?早期国家的特点是什么?

(参考答案:标志:一是阶级的存在;二是强制性权力系统的设立。特点:早期国家是尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家)

(二)早期国家形成

2.为什么说二里头代表的是一个国家,而不是部落呢?

材料十

二里头的“中国之最”

最早的城市干道网

最早的宫城(后世宫城直至明清“紫禁城”的源头)

最早的中轴线布局的宫殿建筑群(都邑与建筑上的王权表征)

最早的青铜礼乐器群(华夏青铜文明之肇始)

最早的青铜近战兵器

最早的青铜器铸造作坊

最早的绿松石器作坊

最早的使用双轮车的证据

最早的具有明确城市规划的大型都邑

此外,大型“四合院”建筑、玉质礼器、各类龙形象文物、白陶和原始瓷的发现,以及骨卜的习俗、鼎鬲文化的合流等,都是“中国”元素的大汇聚。

——许宏:《最早的中国》,北京:科学出版社,2009年,第16页

教师设问:为什么说二里头代表的是一个国家,而不是部落呢?

(参考答案:标志:二里头作为王朝都邑的高度发达与复杂程度,是中国历史上前所未有的,证明了国家这一强制性权力系统的存在)

(二)早期国家形成

3.你相信夏王朝存在过吗?为什么?

材料十一 考古学家孙庆伟最近出版《鼏宅禹迹》,欲以50多万字“重构夏代信史”。孙庆伟认为,尽管现在未有甲骨文这样的出土文献能够直接证明夏朝信史,但从传世文献的角度考察夏代王系、积年、都邑、族氏等问题,用“文化比较法”对黄河中下游地区的龙山时代遗存和二里头文化进行梳理,能够论证夏代的“信史”地位。

——李刚:《到底有没有夏代?考古学家持续百年的辩论有了最新版》,一财网,2018-07-20

材料十二 作为二里头考古队队长,许宏却是中国考古学界少数认为二里头的夏都地位乃至夏王朝的客观存在都还存疑的人。“二里头遗址现在还不能确证是夏都,因为缺少如甲骨文那样的内证性的文字证据出土。二里头有可能是夏,乃至极有可能是夏,但这仍是假说。”

——刘周岩:《寻找夏朝》,《三联生活周刊》2018年第23期

教师设问:为什么夏王朝的存在一直受到人们的质疑?概括孙庆伟和许宏的观点。你相信夏王朝存在过吗?为什么?

(参考答案:有关夏代历史的文献资料记载相对简略;未发现夏朝的文字系统。观点:孙庆伟:夏代是信史;许宏:二里头是夏朝,仍是假说。是否相信及原因:言之成理即可)

(二)早期国家形成

4.如何透过古文字追踪商代政治的蛛丝马迹?

材料十三

字形及字义:王:甲骨文像斧头,用以专称拥有镇压宰杀权的最高统治者。金文更像斧头形。小篆简化成一贯三。《说文》:“王,天下所归往也。”“王”的本义为“古代最高统治者的称号”。

字形及字义:服:甲骨文旁边是一个面朝左跪着的人,右上部是一只手。连起来表示用手按住一个人头令其服从。……“服”的本义是“降服”。

——王朝忠:《汉字形义演释字典》,成都:四川出版集团:四川辞书出版社,2006年,第71、673页

(二)早期国家形成

4.如何透过古文字追踪商代政治的蛛丝马迹?

材料十四

畿服图

——改编自李零:《什么是中国?》,爱思想网,http://www./data/112649.html

教师设问:透过古文字“王”“服”的演变并结合“畿服图”,概括商朝内外服制度的特点。

(参考答案:商王实际上是内外服联盟的首领;臣服于商朝的部族,大都是迫于武力征服才承认商王的中心地位;中央政权与各附属国之间的联系较为松散,各附属国有很大的自主权)

商代铜钺

(二)早期国家形成

5.怎样还原“烽火戏诸侯”遮蔽的制度根源?

材料十五 “周幽王用褒姒废太子,立褒姒子为適(同“嫡”),数欺诸侯,诸侯叛之。”

——(汉)司马迁:《史记·秦本纪第五》,北京:中华书局,2006年,第30页

教师设问:如果《史记》所载的“烽火戏诸侯”并不存在,那周幽王之死的真实原因又是什么呢?

(参考答案:违背宗法制)

教师追问:什么是宗法制?宗法制与分封制是什么关系?

(参考答案:宗法制是按照血统远近以区别亲疏的制度。关系:分封制和宗法制是互为表里的具有政治性质的制度)

骊山烽火台遗址

【尾声】

材料十六 良渚古城(中国)考古遗址位于中国东南沿海的长江流域,良渚考古遗址(约公元前3300年至公元前2300年)揭示了新石器时代后期基于水稻种植的统一信仰体系。该区由瑶山遗址区、河谷高坝区、平原低坝区和城址区四个区组成。这些废墟是早期的城市文明的一个杰出例子,在土遗址、城市规划、水资源保护系统和社会分层中表现出来,在墓地内有不同的墓葬。

——联合国教科文组织世界遗产中心(UNESCO World Heritage Centre): 《Seven cultural sites inscribed on UNESCO’s World Heritage List》,6 July 2019,http://whc.unesco.org/en/news/2003

教师设问:阅读材料十六,谈谈你对“良渚古城实证中华五千年文明”的认识。

(参考答案:言之成理即可)

【课堂小结】

葛兆光先生说过:“历史是中国人的宗教。在一个宗教信仰淡薄的国度里,书写记忆、重塑历史的叙事,无疑与权力和大众的信仰紧紧相连。”是的,中华文明起源的研究不仅对于中国历史的研究至关重要,而且对于认识人类文明和社会发展的过程和规律,对于增强中华民族的凝聚力,扩大中华文化的影响力,也具有重要意义。

文化认同是维系一个民族的重要精神纽带,我们既要警惕历史虚无主义,保有民族情感和文化自信,也要警惕过于急切的心情,让文明探源染上民族主义的情绪!

红山文化玉猪龙

《中外历史纲要》(上)

第1课《中华文明的起源与早期国家》

【导入新课】

材料一 当地时间7月6日10点43分(北京时间7月6日14点43分),在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,随着大会主席的落锤,中国提交的“良渚古城遗址”项目经世界遗产委员会审议获准列入世界遗产名录。至此,我国世界遗产总数增至55处。

良渚申遗成功后,复旦大学文物与博物馆学系教授、曾两次主持良渚博物院策展的当事人高蒙河对澎湃新闻表示,“国际学术界曾长期认为中华文明只始于距今3500年前后的殷商时期,良渚古城被列入世界遗产,这意味着中国文明起源和国家形成于距今五千年前,终于得到了国际承认。”

——陈若茜:《恭喜!良渚申遗成功》,《澎湃新闻》2019-07-06

教师设问:良渚申遗成功后,舆论一片欢腾,颇有一些扬眉吐气的感觉。良渚申遗成功,是怎样实证中华五千年文明的?这要求我们首先必须了解,什么是文明?什么是国家?中华文明是怎样诞生的、早期国家又是怎样形成的?

(一)中华文明起源

1.什么是文明?界定文明的标准是什么?

材料二 现代汉语中用“文明”来翻译英文中的civilization一词,通常是指人类社会的进步状态,与所谓“蒙昧”和“野蛮”相对而言。……现今史学界一般把“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。

——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习 中国古代史》,上海:复旦大学出版社,2018年,第1—2页

教师设问:根据材料并结合自己的理解,用最简洁的语言给“文明”下一个定义。

(参考答案:文明是人类社会发展过程中处于高级阶段的社会状态,一般已进入国家阶段)

良渚玉琮

(一)中华文明起源

材料三 长期以来,学者们对文明起源的要素问题,可谓仁者见仁、智者见智。代表性的观点主要有:文字、国家要素说;文字、城市、礼仪中心要素说;文字、城市、青铜礼器要素说;文字、城市、复杂的礼仪中心、青铜铸造要素说;金属器、文字、脱离社会的公共权力以及城市要素说;其它要素说。

——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习 中国古代史》,上海:复旦大学出版社,2018年,第2—3页

教师设问:根据材料,概括文明起源的三大要素。

(参考答案:文字、金属、城市)

(一)中华文明起源

材料四 经过探源工程10年的工作,我们对文明形成的标志提出了自己的一套认识,修正了以前有关文明的三个标准,其主要内容是:农业的显著发展,要能够供养足够多的人口;手工业技术显著进步,并且出现了专业化的手工业群体和分工;高等级制品的手工业资源和技术被王权控制;人口集中,一般是5000人以上规模的城市;强化的等级制度以及金字塔式的社会结构开始形成,最终导致王权出现和早期国家的形成,在考古学上的表现是出现了大型都邑等大规模的土木工程、高等级的宫殿、随葬品丰富的大型墓葬且出现表明权贵身份的“礼器”。

——李伟:《寻找中国之始》,《三联生活周刊》2012年第40期

(参考答案:要素:社会分工、阶级分化、中心城市和强制性权力。看法:言之成理即可)

教师设问:我国对文明形成标志的新认识包含哪几大要素?对此你有何看法?

(一)中华文明起源

“中华文明探源工程”研究团队提出,社会分工、阶级分化、中心城市和强制性权力四个方面,是中国进入文明社会的突出特征。 这四条标准中并不包括我们经常所讲的、以地中海和两河流域为基础所总结的、西方学术界常用的两条非常重要的文明判断标准,就是文字、冶金技术。这种差别,恰好表达了人类历史的发展有其普遍性的一面,也有其特殊性的一面。这也是中国文明不同于其他文明的地方。

山西陶寺遗址彩绘龙纹陶盘

(一)中华文明起源

2.中华文明起源的标志是什么?

材料五 探源工程研究团队认为,距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了文明阶段。距今3800年前后,中原地区形成了更为成熟的文明形态,并向四方辐射文化影响力,成为中华文明总进程的核心与引领者。

——《新闻办就中华文明起源与早期发展综合研究成果有关情况举行发布会》,中国网,2018-05-28

教师设问:探源工程研究团队认为,我国从何时开始进入文明阶段?

(参考答案:距今5300年)

红山文化牛河梁遗址的

祭坛、积石冢和女神庙

(一)中华文明起源

2.中华文明起源的标志是什么?

材料六 单以填充莫角山平台的工程为例,30万平方米的平台,估计需用200万立方米的土方,至少要动员60万人日工。按照历史学家许倬云的分析,一般农业社会,劳动力如果投入到正常生产工作以外,每年超过了3个月,就会严重影响社会运行。那么假设100天完成这个工程,就需要动员6000人连续工作,这6000人的组织、管理和给养又需要大量的社会资源支持。如果以使用1万人计算,人口动员占可用劳动力的1/10,那么莫角山工程即需有10万人为劳动力储备基础。

——李伟:《寻找中国之始》,《三联生活周刊》2012年第40期

教师设问:以良渚文化为例,说明其已经进入文明阶段的依据。

(参考答案:通过大型的工程和充足的人口,可推测良渚城市规模较大,已出现社会分工、阶级分化,强制性权力在其中起到重要作用)

(一)中华文明起源

3.中华文明起源的特点是什么?

材料七 著名考古学家苏秉琦先生提出了中华文明起源的“满天星斗说”。他将中国古代文化划分为六个区域:陕豫晋邻境地区、山东及邻省一部分地区、湖北和邻近地区、长江下游地区、以鄱阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区、以长城地带为重心的北方地区。……从中原经汾水通过山西全境到北方,再折返到中原这样一条文化连接带,在中国文化史上曾是一个最活跃的民族大熔炉,在距今六千年到四五千年间的诸文明火花中也是最早最光亮的地带,所以,它也是中国文化总根系中一个最重要的直根系。

——苏秉琦:《中国文明起源新探》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第104—127页

教师设问:根据材料,概括中华文明起源的特点。

(参考答案:多元一体、中原核心)

【过渡】

北京大学唐晓峰教授认为,“二里头文化代表中国最早的成熟国家,它的发展水准给了它在中国地理版图内一个核心的地位。正是因为这种核心的出现,中国文明的多元一体才开始形成。”

那到底什么是国家?为什么说二里头文化代表中国最早的成熟国家?

二里头遗址一号宫殿复原图

(二)早期国家形成

1.什么是国家?什么是早期国家?

材料八 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中所提出的国家形成的两个标志——按地区来划分它的国民及凌驾于社会之上的公共权力的设立,对于古希腊罗马来说是适用的,而对于其他更为古老的许多文明民族则有一定的局限性。笔者认为,国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第14-15页

材料九 所谓早期国家,是指尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家。中国的早期国家时期,指夏、商、西周三代。这段历史,是中华民族的上古先民经过若干万年的发育成长、繁衍生息,终于突破族邦结构社会的桎梏并接近完成对今日中国疆域之内核心区域的开发与占领的历史。

——王和:《中国早期国家史话》,北京:社会科学文献出版社,2011年,封底

教师设问:国家形成的标志是什么?早期国家的特点是什么?

(参考答案:标志:一是阶级的存在;二是强制性权力系统的设立。特点:早期国家是尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家)

(二)早期国家形成

2.为什么说二里头代表的是一个国家,而不是部落呢?

材料十

二里头的“中国之最”

最早的城市干道网

最早的宫城(后世宫城直至明清“紫禁城”的源头)

最早的中轴线布局的宫殿建筑群(都邑与建筑上的王权表征)

最早的青铜礼乐器群(华夏青铜文明之肇始)

最早的青铜近战兵器

最早的青铜器铸造作坊

最早的绿松石器作坊

最早的使用双轮车的证据

最早的具有明确城市规划的大型都邑

此外,大型“四合院”建筑、玉质礼器、各类龙形象文物、白陶和原始瓷的发现,以及骨卜的习俗、鼎鬲文化的合流等,都是“中国”元素的大汇聚。

——许宏:《最早的中国》,北京:科学出版社,2009年,第16页

教师设问:为什么说二里头代表的是一个国家,而不是部落呢?

(参考答案:标志:二里头作为王朝都邑的高度发达与复杂程度,是中国历史上前所未有的,证明了国家这一强制性权力系统的存在)

(二)早期国家形成

3.你相信夏王朝存在过吗?为什么?

材料十一 考古学家孙庆伟最近出版《鼏宅禹迹》,欲以50多万字“重构夏代信史”。孙庆伟认为,尽管现在未有甲骨文这样的出土文献能够直接证明夏朝信史,但从传世文献的角度考察夏代王系、积年、都邑、族氏等问题,用“文化比较法”对黄河中下游地区的龙山时代遗存和二里头文化进行梳理,能够论证夏代的“信史”地位。

——李刚:《到底有没有夏代?考古学家持续百年的辩论有了最新版》,一财网,2018-07-20

材料十二 作为二里头考古队队长,许宏却是中国考古学界少数认为二里头的夏都地位乃至夏王朝的客观存在都还存疑的人。“二里头遗址现在还不能确证是夏都,因为缺少如甲骨文那样的内证性的文字证据出土。二里头有可能是夏,乃至极有可能是夏,但这仍是假说。”

——刘周岩:《寻找夏朝》,《三联生活周刊》2018年第23期

教师设问:为什么夏王朝的存在一直受到人们的质疑?概括孙庆伟和许宏的观点。你相信夏王朝存在过吗?为什么?

(参考答案:有关夏代历史的文献资料记载相对简略;未发现夏朝的文字系统。观点:孙庆伟:夏代是信史;许宏:二里头是夏朝,仍是假说。是否相信及原因:言之成理即可)

(二)早期国家形成

4.如何透过古文字追踪商代政治的蛛丝马迹?

材料十三

字形及字义:王:甲骨文像斧头,用以专称拥有镇压宰杀权的最高统治者。金文更像斧头形。小篆简化成一贯三。《说文》:“王,天下所归往也。”“王”的本义为“古代最高统治者的称号”。

字形及字义:服:甲骨文旁边是一个面朝左跪着的人,右上部是一只手。连起来表示用手按住一个人头令其服从。……“服”的本义是“降服”。

——王朝忠:《汉字形义演释字典》,成都:四川出版集团:四川辞书出版社,2006年,第71、673页

(二)早期国家形成

4.如何透过古文字追踪商代政治的蛛丝马迹?

材料十四

畿服图

——改编自李零:《什么是中国?》,爱思想网,http://www./data/112649.html

教师设问:透过古文字“王”“服”的演变并结合“畿服图”,概括商朝内外服制度的特点。

(参考答案:商王实际上是内外服联盟的首领;臣服于商朝的部族,大都是迫于武力征服才承认商王的中心地位;中央政权与各附属国之间的联系较为松散,各附属国有很大的自主权)

商代铜钺

(二)早期国家形成

5.怎样还原“烽火戏诸侯”遮蔽的制度根源?

材料十五 “周幽王用褒姒废太子,立褒姒子为適(同“嫡”),数欺诸侯,诸侯叛之。”

——(汉)司马迁:《史记·秦本纪第五》,北京:中华书局,2006年,第30页

教师设问:如果《史记》所载的“烽火戏诸侯”并不存在,那周幽王之死的真实原因又是什么呢?

(参考答案:违背宗法制)

教师追问:什么是宗法制?宗法制与分封制是什么关系?

(参考答案:宗法制是按照血统远近以区别亲疏的制度。关系:分封制和宗法制是互为表里的具有政治性质的制度)

骊山烽火台遗址

【尾声】

材料十六 良渚古城(中国)考古遗址位于中国东南沿海的长江流域,良渚考古遗址(约公元前3300年至公元前2300年)揭示了新石器时代后期基于水稻种植的统一信仰体系。该区由瑶山遗址区、河谷高坝区、平原低坝区和城址区四个区组成。这些废墟是早期的城市文明的一个杰出例子,在土遗址、城市规划、水资源保护系统和社会分层中表现出来,在墓地内有不同的墓葬。

——联合国教科文组织世界遗产中心(UNESCO World Heritage Centre): 《Seven cultural sites inscribed on UNESCO’s World Heritage List》,6 July 2019,http://whc.unesco.org/en/news/2003

教师设问:阅读材料十六,谈谈你对“良渚古城实证中华五千年文明”的认识。

(参考答案:言之成理即可)

【课堂小结】

葛兆光先生说过:“历史是中国人的宗教。在一个宗教信仰淡薄的国度里,书写记忆、重塑历史的叙事,无疑与权力和大众的信仰紧紧相连。”是的,中华文明起源的研究不仅对于中国历史的研究至关重要,而且对于认识人类文明和社会发展的过程和规律,对于增强中华民族的凝聚力,扩大中华文化的影响力,也具有重要意义。

文化认同是维系一个民族的重要精神纽带,我们既要警惕历史虚无主义,保有民族情感和文化自信,也要警惕过于急切的心情,让文明探源染上民族主义的情绪!

红山文化玉猪龙

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进