第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-14 17:43:45 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第5课 三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

学习目标:

●通过利用历史地图梳理三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,提高时空观念和历史解释能力。

●分析三国两晋南北朝时期的区域开发和孝文帝改革,提升唯物史观和史料实证能力。

●认识民族交融对统一多民族封建国家巩固的意义,培养家国情怀。

目

壹

贰

政权更迭

民族交融

录

政权更迭的原因?

材料:秦、汉的大一统,到东汉末而解体。从此中国分崩离析,走上衰运,历史称此时期为魏晋南北朝。此长时期之分裂,前后凡三百九十四年。起自建安,三百九十四年中,统一政府之存在,严格言之,不到十五年。放宽言之,亦只有三十余年,不到全时期十分之一。将本期历史与前期秦、汉相较,前期以中央统一为常态,以分崩割据为变态;本期则以中央统一为变态,而以分崩割据为常态。

——钱穆《国史大纲》

统一

分裂

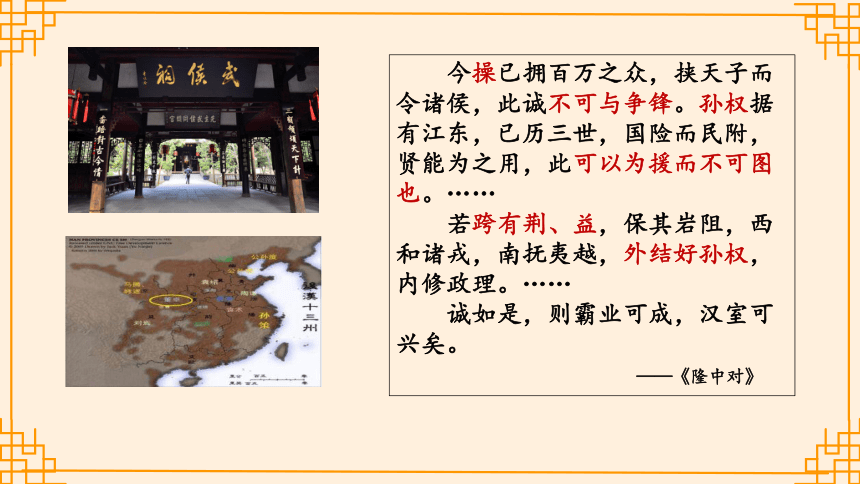

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……

若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。……

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

——《隆中对》

壹

政权更迭

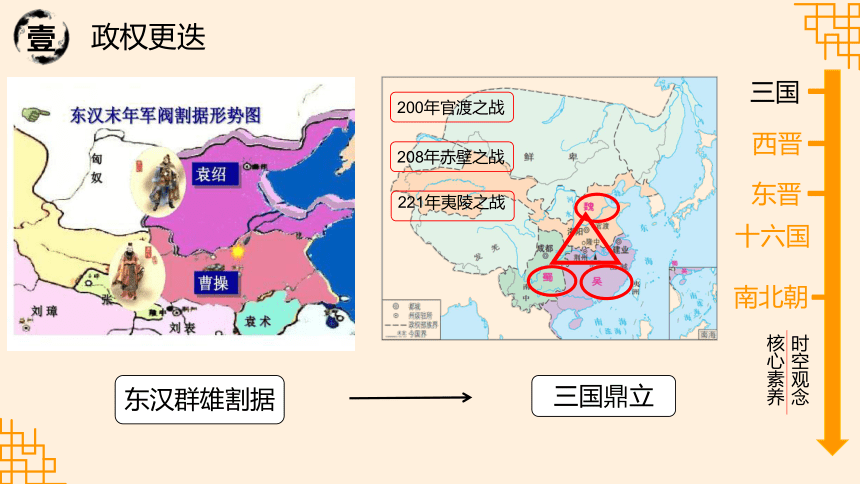

200年官渡之战

208年赤壁之战

221年夷陵之战

东汉群雄割据

三国鼎立

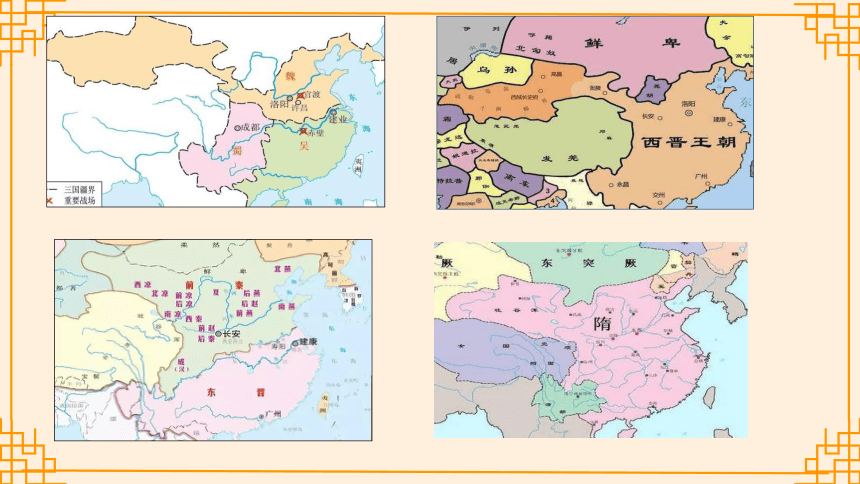

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

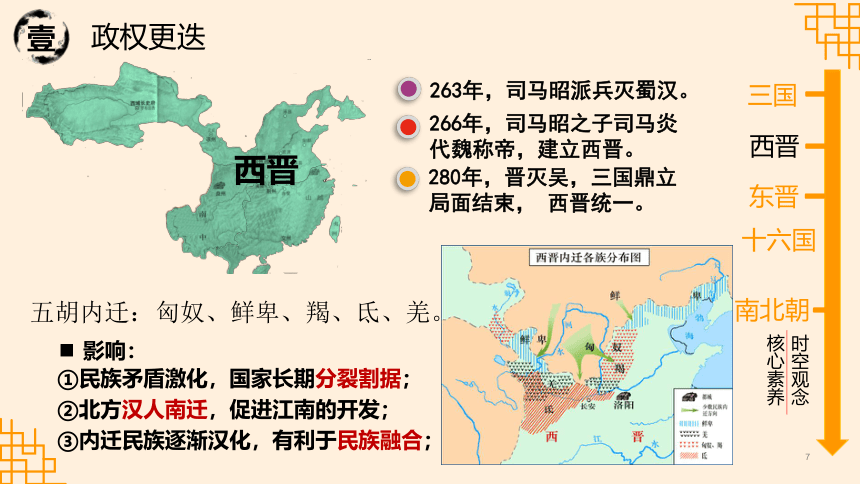

西晋266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,建立西晋。263年,司马昭派兵灭蜀汉。280年,晋灭吴,三国鼎立局面结束, 西晋统一。壹政权更迭三国西晋东晋五胡内迁:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;②北方汉人南迁,促进江南的开发;③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;影响:十六国南北朝时空观念核心素养

壹

政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

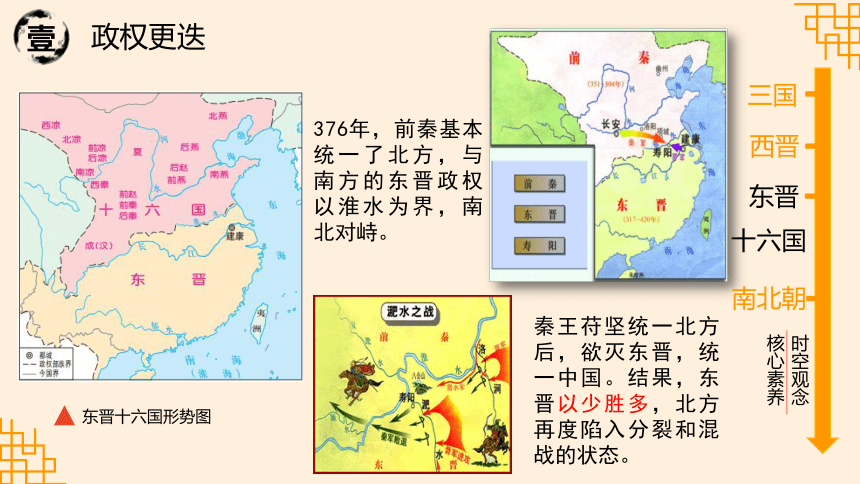

东晋十六国形势图

376年,前秦基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

秦王苻坚统一北方后,欲灭东晋,统一中国。结果,东晋以少胜多,北方再度陷入分裂和混战的状态。

南北朝

时空观念

核心素养

壹

政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

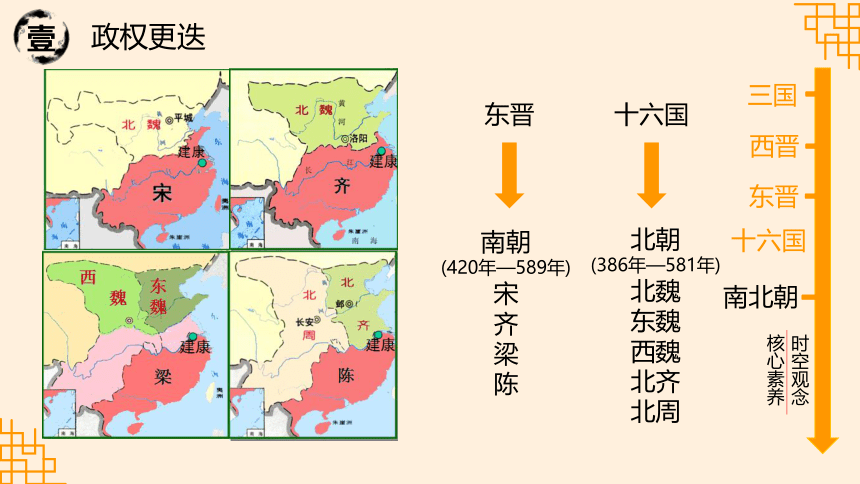

东晋

十六国

南朝

(420年—589年)

宋

齐

梁

陈

北朝

(386年—581年)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

时空观念

核心素养

东汉

蜀

魏

梁

齐

宋

东晋

十六国

西晋

陈

北齐

东魏

北魏

吴

西魏

北周

隋

589年统一

420年--

--589年

北朝

南朝

317-420年

304-439年

220-265年

222-280年

221-263年

265-316年

581-618年

五胡

频繁的政权更迭对统一的发展促进or阻碍?

壹

政权更迭

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

元帝正会,引王丞相登御床,王公固辞,中宗引之弥苦。王公日:“使太阳与万物同晖,臣下何以瞻仰

——《世说新语·宠礼》

东晋时期的政治特点是什么?

士族专权

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

探究

材料一: (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 ——《史记》

东晋时期江南地区经济发展的原因

①江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

材料二:西晋禅代,承曹魏遗产,所存官牛尚有四万五千余头,旋又颁布占田制,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即以江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——《魏晋南北朝史》

②江南战争相对较少,社会秩序比较安定。

③北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

史料实证

核心素养

列举

东晋时期江南地区经济发展的表现

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮亩……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

魏晋开始,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币。长江是东西交通的大动脉,江陵、夏口、建康和京口是沿长江的大都市,又是货物的集散地。

——何兹全主编《中国通史》

贰

政权更迭

人口流动

民族融合

江南开发

胡人内迁

北人南迁

为隋统一奠基

材料:战火不断,饥荒和瘟疫更多,百姓的生命受到严重威胁,及惠帝之后,政教陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚......人多相食,饥疫总至,百官流亡者十八九。

战争

贰

民族交融

材料一:石勒“号胡(羯)为国人”……石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。石虎死后,冉闵反过来利用“赵人,诛诸胡羯”,死者二十余万,“国人”几乎灭绝。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

材料二:坚曰:“但引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之,蔑不胜矣!”融亦以为然,遂麾兵使却。秦兵遂溃,不可复止。……初,秦兵少却,朱序在陈后呼曰:“秦兵败矣!”众遂大奔。

——《资治通鉴》

民族矛盾 民族差异

贰

民族交融

材料一:魏初风俗至陋,....迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。.... 民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

孝文帝改革的原因?

材料二:北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

核心素养

史料实证

贰

民族交融

文明冲突矛盾凸显

北魏统一

改革迫在眉睫

改革条件具备

社会经济发展需要

孝文帝改革的措施?

贰

民族交融

迁都洛阳

改姓氏

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。 ——司马光:《资治通鉴》

说汉语

穿汉服

(孝文帝)规定宗室诸王正妃“应取八族及清修之门”。——何德章《伪托望族与冒袭先祖》

胡汉通婚

加速封建化,巩固政权

唯物史观

核心素养

探究

北魏孝文帝改革的影响

材料:孝文帝拓跋宏是引导鲜卑深入汉化的关键人物,他认为鲜卑族必须汉化才能巩固政权,统一南北。《魏书》说他:“雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲,学不师授,探其精奥”孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在文化上而且政治上被中原所同化,《魏书》说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。

——樊树志《国史概要》

1.促进了北方民族大融合,缓解了民族矛盾。

2.加速了北方少数民族封建化的进程,有利于北方经济发展、社会繁荣。

贰

民族交融

材料一:在北魏前期的官制里,既有汉文化的执政机构——尚书制度,又有鲜卑文化的大人制度;既有汉文化的监察机关——御史台等,又有鲜卑文化的监察机关。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

材料二:(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料三:南北朝后期,南北双方关系出现了明显的变化。南北使节往还日益频繁,……南北方经济上的互市交易也越来越多,沿淮、汉边境由“大市”、“小市”,打破关禁的要求日益迫切。尽管全国尚未实现统一,但北人不再因民族压迫而南流,各地对统一文化的认同感也日趋强烈。

——袁行霈《中华文明史》

民族交融如何推进统一多民族国家的发展

贰

民族交融

政治方面

经济方面

文化方面

内徙民族认同与接受汉族政治模式。

打破了农牧经济的天然界限;使北方经济恢复,并促使对南方地区的开发。

促进各民族文化上的相互渗透和影响,

胡汉文化交汇 ,在冲突中走向融合

家国情怀

核心素养

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的

我们悠久的历史是各民族共同书写的

我们灿烂的文化是各民族共同创造的

我们伟大的精神是各民族共同培育的

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

—习近平在全国团结进步表彰大会的讲话

第5课 三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

学习目标:

●通过利用历史地图梳理三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,提高时空观念和历史解释能力。

●分析三国两晋南北朝时期的区域开发和孝文帝改革,提升唯物史观和史料实证能力。

●认识民族交融对统一多民族封建国家巩固的意义,培养家国情怀。

目

壹

贰

政权更迭

民族交融

录

政权更迭的原因?

材料:秦、汉的大一统,到东汉末而解体。从此中国分崩离析,走上衰运,历史称此时期为魏晋南北朝。此长时期之分裂,前后凡三百九十四年。起自建安,三百九十四年中,统一政府之存在,严格言之,不到十五年。放宽言之,亦只有三十余年,不到全时期十分之一。将本期历史与前期秦、汉相较,前期以中央统一为常态,以分崩割据为变态;本期则以中央统一为变态,而以分崩割据为常态。

——钱穆《国史大纲》

统一

分裂

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……

若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。……

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

——《隆中对》

壹

政权更迭

200年官渡之战

208年赤壁之战

221年夷陵之战

东汉群雄割据

三国鼎立

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

西晋266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,建立西晋。263年,司马昭派兵灭蜀汉。280年,晋灭吴,三国鼎立局面结束, 西晋统一。壹政权更迭三国西晋东晋五胡内迁:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;②北方汉人南迁,促进江南的开发;③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;影响:十六国南北朝时空观念核心素养

壹

政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

东晋十六国形势图

376年,前秦基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

秦王苻坚统一北方后,欲灭东晋,统一中国。结果,东晋以少胜多,北方再度陷入分裂和混战的状态。

南北朝

时空观念

核心素养

壹

政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

东晋

十六国

南朝

(420年—589年)

宋

齐

梁

陈

北朝

(386年—581年)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

时空观念

核心素养

东汉

蜀

魏

梁

齐

宋

东晋

十六国

西晋

陈

北齐

东魏

北魏

吴

西魏

北周

隋

589年统一

420年--

--589年

北朝

南朝

317-420年

304-439年

220-265年

222-280年

221-263年

265-316年

581-618年

五胡

频繁的政权更迭对统一的发展促进or阻碍?

壹

政权更迭

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

元帝正会,引王丞相登御床,王公固辞,中宗引之弥苦。王公日:“使太阳与万物同晖,臣下何以瞻仰

——《世说新语·宠礼》

东晋时期的政治特点是什么?

士族专权

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

探究

材料一: (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 ——《史记》

东晋时期江南地区经济发展的原因

①江南雨量丰沛,气候较热,土地肥沃,自然条件优越。

材料二:西晋禅代,承曹魏遗产,所存官牛尚有四万五千余头,旋又颁布占田制,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即以江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——《魏晋南北朝史》

②江南战争相对较少,社会秩序比较安定。

③北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

史料实证

核心素养

列举

东晋时期江南地区经济发展的表现

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮亩……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

魏晋开始,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币。长江是东西交通的大动脉,江陵、夏口、建康和京口是沿长江的大都市,又是货物的集散地。

——何兹全主编《中国通史》

贰

政权更迭

人口流动

民族融合

江南开发

胡人内迁

北人南迁

为隋统一奠基

材料:战火不断,饥荒和瘟疫更多,百姓的生命受到严重威胁,及惠帝之后,政教陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚......人多相食,饥疫总至,百官流亡者十八九。

战争

贰

民族交融

材料一:石勒“号胡(羯)为国人”……石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。石虎死后,冉闵反过来利用“赵人,诛诸胡羯”,死者二十余万,“国人”几乎灭绝。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

材料二:坚曰:“但引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之,蔑不胜矣!”融亦以为然,遂麾兵使却。秦兵遂溃,不可复止。……初,秦兵少却,朱序在陈后呼曰:“秦兵败矣!”众遂大奔。

——《资治通鉴》

民族矛盾 民族差异

贰

民族交融

材料一:魏初风俗至陋,....迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。.... 民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

孝文帝改革的原因?

材料二:北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

核心素养

史料实证

贰

民族交融

文明冲突矛盾凸显

北魏统一

改革迫在眉睫

改革条件具备

社会经济发展需要

孝文帝改革的措施?

贰

民族交融

迁都洛阳

改姓氏

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。 ——司马光:《资治通鉴》

说汉语

穿汉服

(孝文帝)规定宗室诸王正妃“应取八族及清修之门”。——何德章《伪托望族与冒袭先祖》

胡汉通婚

加速封建化,巩固政权

唯物史观

核心素养

探究

北魏孝文帝改革的影响

材料:孝文帝拓跋宏是引导鲜卑深入汉化的关键人物,他认为鲜卑族必须汉化才能巩固政权,统一南北。《魏书》说他:“雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲,学不师授,探其精奥”孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在文化上而且政治上被中原所同化,《魏书》说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。

——樊树志《国史概要》

1.促进了北方民族大融合,缓解了民族矛盾。

2.加速了北方少数民族封建化的进程,有利于北方经济发展、社会繁荣。

贰

民族交融

材料一:在北魏前期的官制里,既有汉文化的执政机构——尚书制度,又有鲜卑文化的大人制度;既有汉文化的监察机关——御史台等,又有鲜卑文化的监察机关。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

材料二:(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料三:南北朝后期,南北双方关系出现了明显的变化。南北使节往还日益频繁,……南北方经济上的互市交易也越来越多,沿淮、汉边境由“大市”、“小市”,打破关禁的要求日益迫切。尽管全国尚未实现统一,但北人不再因民族压迫而南流,各地对统一文化的认同感也日趋强烈。

——袁行霈《中华文明史》

民族交融如何推进统一多民族国家的发展

贰

民族交融

政治方面

经济方面

文化方面

内徙民族认同与接受汉族政治模式。

打破了农牧经济的天然界限;使北方经济恢复,并促使对南方地区的开发。

促进各民族文化上的相互渗透和影响,

胡汉文化交汇 ,在冲突中走向融合

家国情怀

核心素养

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的

我们悠久的历史是各民族共同书写的

我们灿烂的文化是各民族共同创造的

我们伟大的精神是各民族共同培育的

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

—习近平在全国团结进步表彰大会的讲话

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进