第9课 两宋的政治和军事 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-14 17:45:19 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第9课 两宋的政治和军事

课标要求:

通过了解两宋的政治与军事,

认识这一时期在政治方面的新变化。

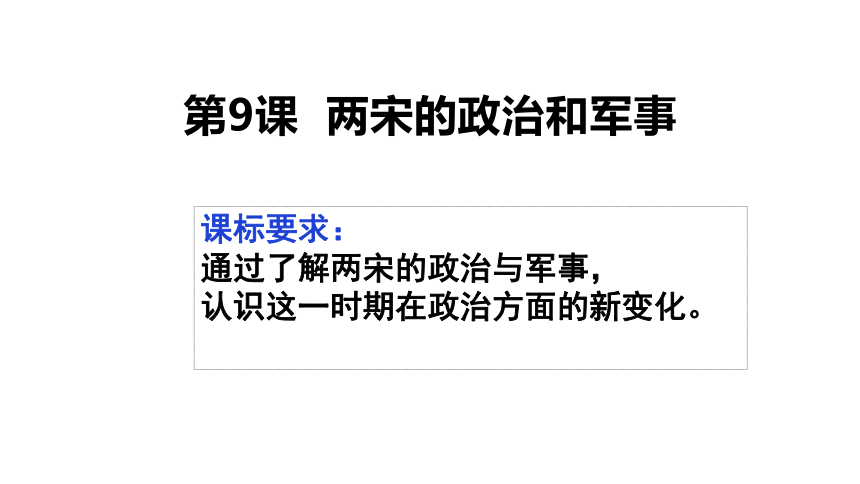

鼎盛

衰乱

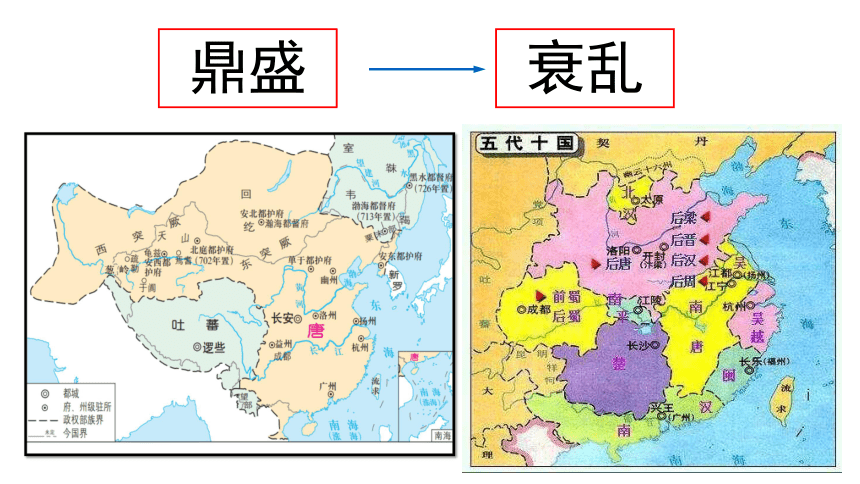

国别 开国皇帝 原官爵

五代 后梁 朱 温 梁 王.宣武节度使

后唐 李存勖 晋 王.河东节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王.河东节度使

后周 郭 威 邺都留守

十国 南楚 马 殷 楚 王.武安节度使

吴越 钱 镠 吴越王.镇海节度使

前蜀 王 建 蜀 王.西川节度使

南吴 杨 渭 吴 王.淮南节度使

燕 刘守光 燕 王.卢龙节度使

南汉 刘 岩 南海王.清海节度使

南平 高季兴 南平王.荆南节度使

闽 王延钧 闽 王.威武节度使

后蜀 孟知祥 蜀 王.西川节度使

南唐 李 升 齐 王.镇海节度使

武将夺权

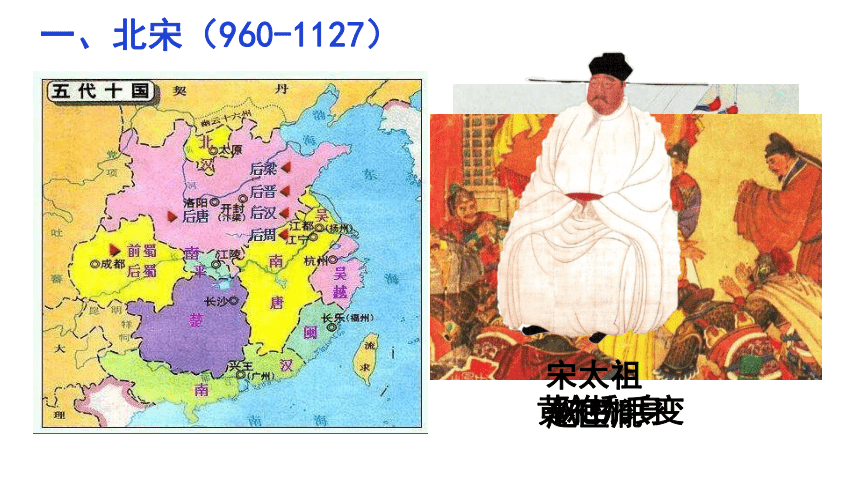

一、北宋(960-1127)

陈桥兵变

黄袍加身

宋太祖

赵匡胤

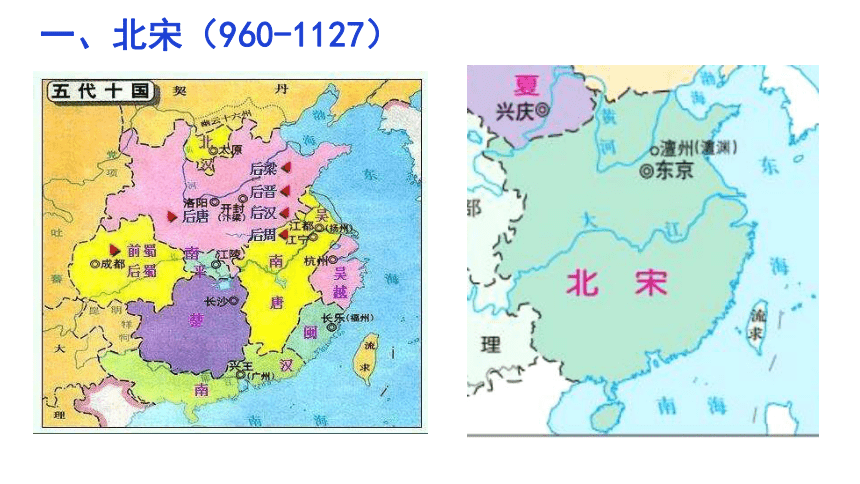

一、北宋(960-1127)

《雪夜访普图》

明代画家刘俊

普曰:“……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——司马光《续资治通鉴》

宋初面临的问题是什么?该如何解决?

藩镇太重

君弱臣强

加强中央集权

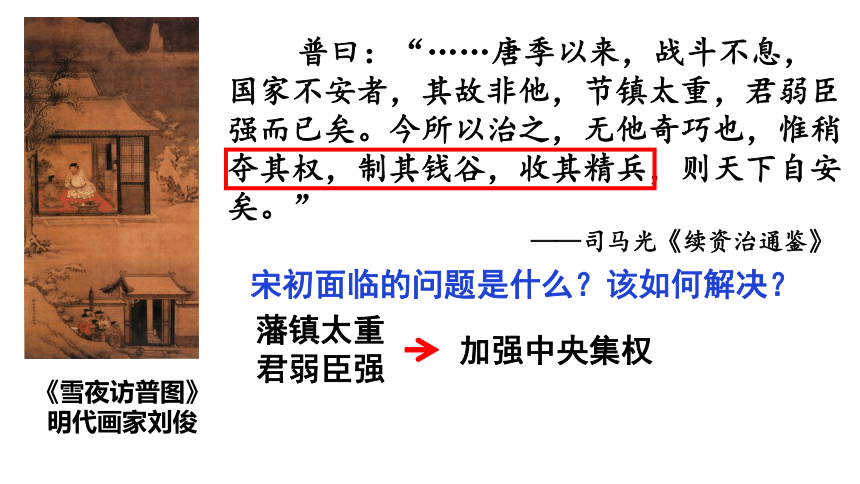

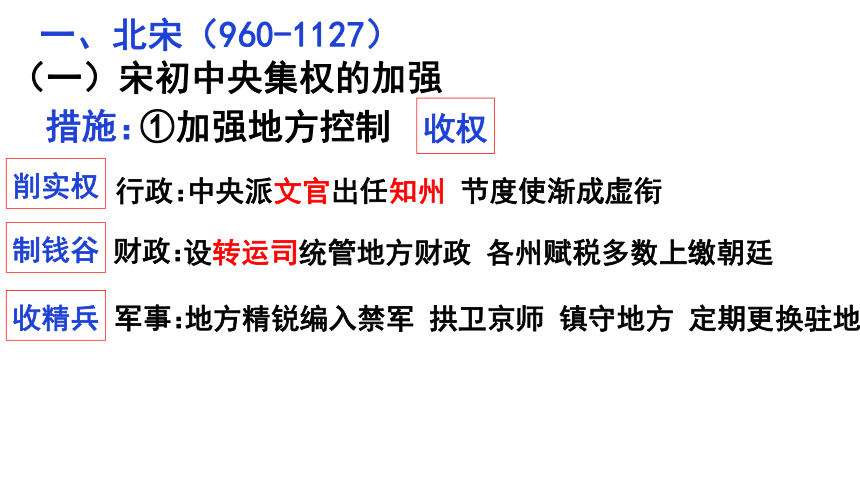

一、北宋(960-1127)

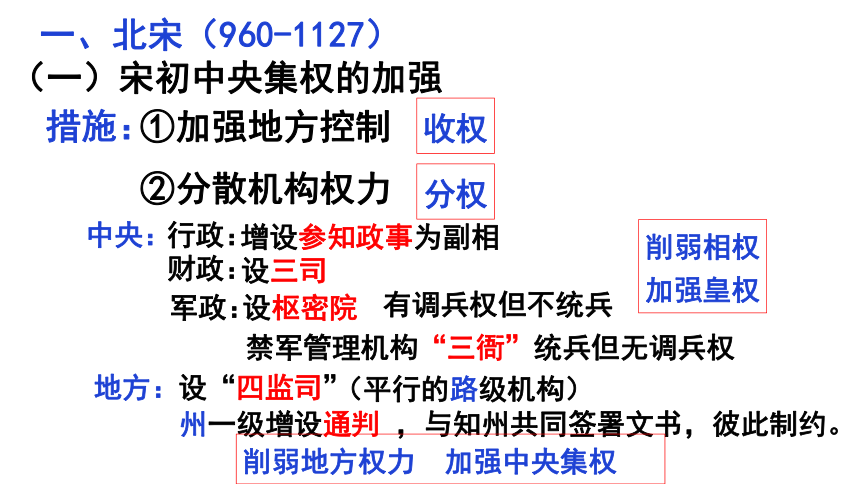

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

地方精锐编入禁军 拱卫京师 镇守地方 定期更换驻地

中央派文官出任知州 节度使渐成虚衔

设转运司统管地方财政 各州赋税多数上缴朝廷

行政:

财政:

军事:

制钱谷

削实权

收精兵

收权

一、北宋(960-1127)

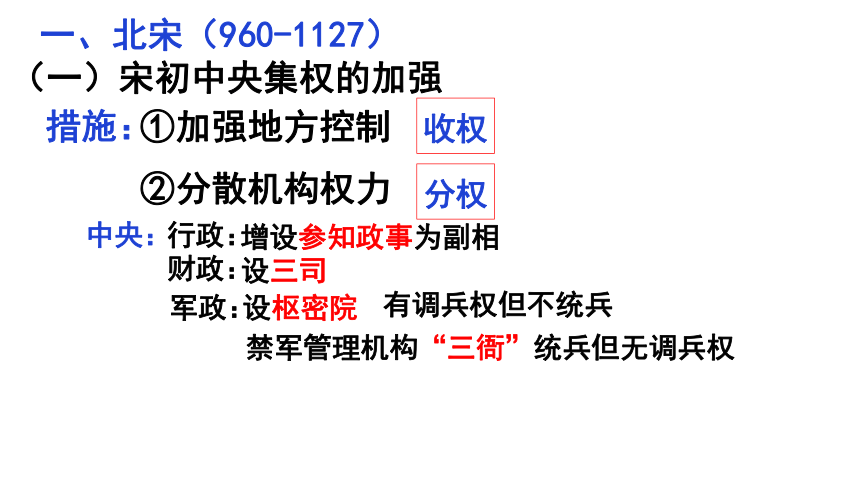

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

设枢密院

增设参知政事为副相

设三司

行政:

财政:

军政:

中央:

禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权

有调兵权但不统兵

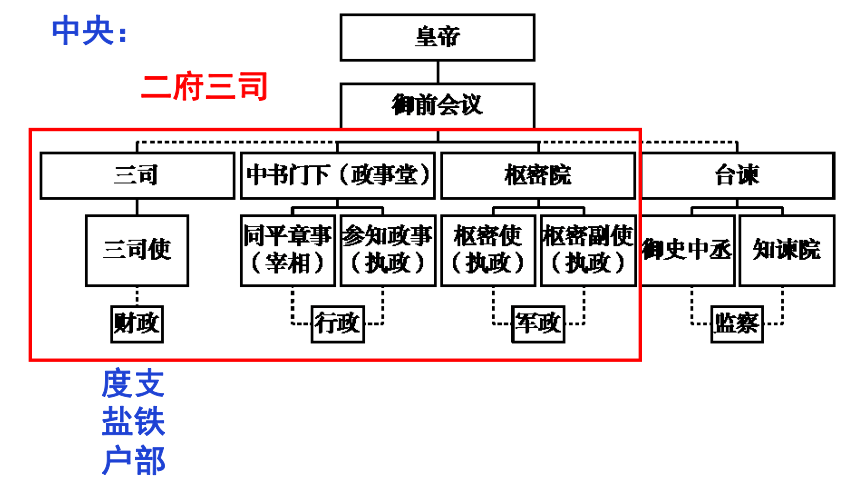

中央:

二府三司

度支

盐铁

户部

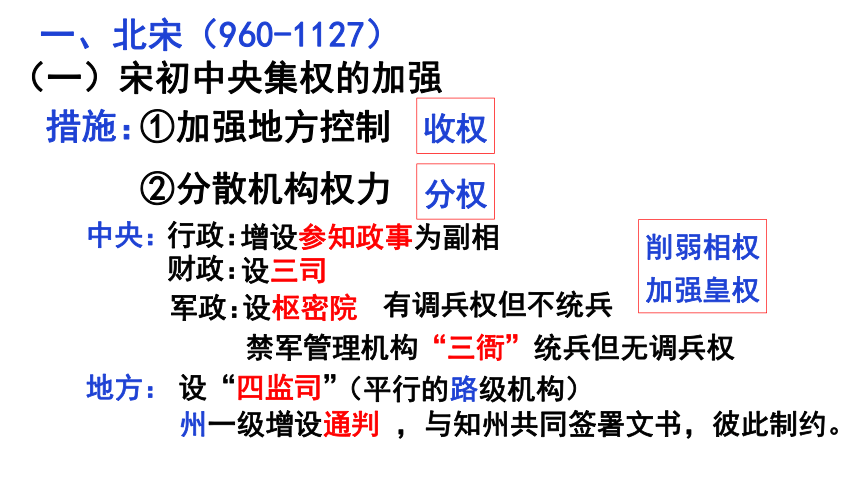

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

设枢密院

增设参知政事为副相

设三司

行政:

财政:

军政:

中央:

(平行的路级机构)

禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权

削弱相权

加强皇权

地方:

设“四监司”

有调兵权但不统兵

州一级增设通判 ,与知州共同签署文书,彼此制约。

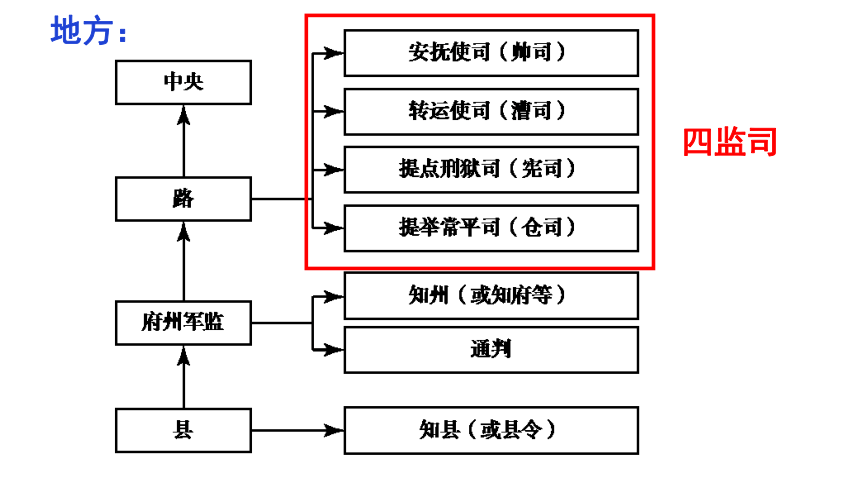

四监司

地方:

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

设枢密院

增设参知政事为副相

设三司

行政:

财政:

军政:

中央:

(平行的路级机构)

禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权

削弱相权

加强皇权

地方:

设“四监司”

有调兵权但不统兵

州一级增设通判 ,与知州共同签署文书,彼此制约。

削弱地方权力 加强中央集权

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官

③抑制武将势力 实行崇文抑武方针

提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

③抑制武将势力 实行崇文抑武方针

影响:

积极:

消极:

预防了……巩固了……强化了……

制度过于僵化,权力分割过细,影响了…助长了…

形成冗官、冗兵和冗费局面,导致积贫积弱。

地方缺乏自主性,削弱了军队的战斗力

一、北宋(960-1127)

(二)边防压力

辽(契丹族):

两次夺回燕云十六州的北伐失败

澶渊之盟:

(1005年)

维持已有边界

辽宋皇帝以兄弟相称

北宋每年给辽送“岁币”

西夏(党项族):

屡战屡败

庆历和议(1044年):

西夏保持帝号向北宋称臣

北宋每年送给西夏“岁赐”

积弱

一、北宋(960-1127)

(三)财政危机

冗兵:

实行募兵政策,

冗官:

积贫

军队扩编,军费直线上升

政府机构重叠,

官僚子弟入仕过滥,

官僚队伍不断膨胀

冗费

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

改革的先行者

1.背景:

①“三冗二积”社会危机严重

②范仲淹“庆历新政”失败

一、北宋(960-1127)

(四)王安石变法

(宋神宗时期)

2.目的:

富国强兵

3.内容:

一、北宋(960-1127)

(四)王安石变法

(宋神宗时期)

领域 内容 结果

富国

强兵

①向农民提供农业贷款

②拨巨资从事商业经营

调控经济,开辟财源

恢复“兵农合一”的征兵制

取代募兵制

达到了富国目的

增加了大笔收入

效果不佳,再败西夏

一些措施加重了人民的负担;

统治集团内部分裂严重,北宋走向衰亡。

1115年

1125年灭辽

1127年灭宋

金朝

1127年 靖康之变

宋高宗

赵构

二、南宋(1127-1279)

1115年

1125年灭辽

1127年灭宋

金朝

偏

1127年 靖康之变

二、南宋(1127-1279)

偏

二、南宋(1127-1279)

偏

1141年 绍兴和议:

①以东起淮水、

西至大散关一线划界;

②南宋对金称臣;

③每年向金朝缴纳“岁贡”

安

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,宋高宗即帝位后退保南方,是为南宋。

南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

四、困“家法”

南宋的偏安

公元960年—1127年

公元1127年—1276年

熙宁六年(1072年)散发的青苗钱回收13,965,459(贯匹石两),利息钱为2,920,000(贯匹石两)…熙宁九年全国共收免役财赋10,414,553(贯匹石两)……熙宁五年(1071年)军队改革,军队总数较宋英宗治平元年(1064年) 裁减了八十万人,相应的,军费也节省下13,000,000贯有余。

——《以富国为目的的王安石变法为何没能使北宋强大?》

达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字。

王安石变法效果如何?

元丰四年、五年 , 宋夏之间两次大战, 宋军中义勇、保甲约占一半, 这两场战争都以宋军败北 、死伤数十万人而告结束……

——吴巨洪《浅谈王安石变法失败的原因及启示》

强兵效果并不明显。

一些措施加重了人民的负担;统治集团内部分裂严重,北宋走向衰亡。

1.南宋的建立

南宋的偏安

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

2.宋金之战

南宋的偏安

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

◎秦桧夫妇像

岳 飞

两宋的政治和军事·时间轴

960

1069

1127

北宋·定都东京(开封)

1279

南宋·定都临安(杭州)

1141

宋朝建立

南宋灭亡

王安石变法

北宋灭亡

宋金绍兴和议

1004

宋辽澶渊之盟

三、南宋的偏安

1.靖康之变(1127年)

2.绍兴和议(1141年)

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣

—《宋史·岳飞传》

岳

飞

2.宋金之战

南宋的偏安

(2)偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

宋金三大和议对比

侍卫亲军步军都指挥使司

侍卫亲军马军都指挥使司

武将

殿前都指挥使司

三

衙

枢密副使

文臣

枢密使

枢

密

院

防止武将篡权

崇文抑武

调兵

统兵

第9课 两宋的政治和军事

课标要求:

通过了解两宋的政治与军事,

认识这一时期在政治方面的新变化。

鼎盛

衰乱

国别 开国皇帝 原官爵

五代 后梁 朱 温 梁 王.宣武节度使

后唐 李存勖 晋 王.河东节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王.河东节度使

后周 郭 威 邺都留守

十国 南楚 马 殷 楚 王.武安节度使

吴越 钱 镠 吴越王.镇海节度使

前蜀 王 建 蜀 王.西川节度使

南吴 杨 渭 吴 王.淮南节度使

燕 刘守光 燕 王.卢龙节度使

南汉 刘 岩 南海王.清海节度使

南平 高季兴 南平王.荆南节度使

闽 王延钧 闽 王.威武节度使

后蜀 孟知祥 蜀 王.西川节度使

南唐 李 升 齐 王.镇海节度使

武将夺权

一、北宋(960-1127)

陈桥兵变

黄袍加身

宋太祖

赵匡胤

一、北宋(960-1127)

《雪夜访普图》

明代画家刘俊

普曰:“……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——司马光《续资治通鉴》

宋初面临的问题是什么?该如何解决?

藩镇太重

君弱臣强

加强中央集权

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

地方精锐编入禁军 拱卫京师 镇守地方 定期更换驻地

中央派文官出任知州 节度使渐成虚衔

设转运司统管地方财政 各州赋税多数上缴朝廷

行政:

财政:

军事:

制钱谷

削实权

收精兵

收权

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

设枢密院

增设参知政事为副相

设三司

行政:

财政:

军政:

中央:

禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权

有调兵权但不统兵

中央:

二府三司

度支

盐铁

户部

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

设枢密院

增设参知政事为副相

设三司

行政:

财政:

军政:

中央:

(平行的路级机构)

禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权

削弱相权

加强皇权

地方:

设“四监司”

有调兵权但不统兵

州一级增设通判 ,与知州共同签署文书,彼此制约。

四监司

地方:

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

设枢密院

增设参知政事为副相

设三司

行政:

财政:

军政:

中央:

(平行的路级机构)

禁军管理机构“三衙”统兵但无调兵权

削弱相权

加强皇权

地方:

设“四监司”

有调兵权但不统兵

州一级增设通判 ,与知州共同签署文书,彼此制约。

削弱地方权力 加强中央集权

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官

③抑制武将势力 实行崇文抑武方针

提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位

一、北宋(960-1127)

(一)宋初中央集权的加强

措施:

①加强地方控制

收权

②分散机构权力

分权

③抑制武将势力 实行崇文抑武方针

影响:

积极:

消极:

预防了……巩固了……强化了……

制度过于僵化,权力分割过细,影响了…助长了…

形成冗官、冗兵和冗费局面,导致积贫积弱。

地方缺乏自主性,削弱了军队的战斗力

一、北宋(960-1127)

(二)边防压力

辽(契丹族):

两次夺回燕云十六州的北伐失败

澶渊之盟:

(1005年)

维持已有边界

辽宋皇帝以兄弟相称

北宋每年给辽送“岁币”

西夏(党项族):

屡战屡败

庆历和议(1044年):

西夏保持帝号向北宋称臣

北宋每年送给西夏“岁赐”

积弱

一、北宋(960-1127)

(三)财政危机

冗兵:

实行募兵政策,

冗官:

积贫

军队扩编,军费直线上升

政府机构重叠,

官僚子弟入仕过滥,

官僚队伍不断膨胀

冗费

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

改革的先行者

1.背景:

①“三冗二积”社会危机严重

②范仲淹“庆历新政”失败

一、北宋(960-1127)

(四)王安石变法

(宋神宗时期)

2.目的:

富国强兵

3.内容:

一、北宋(960-1127)

(四)王安石变法

(宋神宗时期)

领域 内容 结果

富国

强兵

①向农民提供农业贷款

②拨巨资从事商业经营

调控经济,开辟财源

恢复“兵农合一”的征兵制

取代募兵制

达到了富国目的

增加了大笔收入

效果不佳,再败西夏

一些措施加重了人民的负担;

统治集团内部分裂严重,北宋走向衰亡。

1115年

1125年灭辽

1127年灭宋

金朝

1127年 靖康之变

宋高宗

赵构

二、南宋(1127-1279)

1115年

1125年灭辽

1127年灭宋

金朝

偏

1127年 靖康之变

二、南宋(1127-1279)

偏

二、南宋(1127-1279)

偏

1141年 绍兴和议:

①以东起淮水、

西至大散关一线划界;

②南宋对金称臣;

③每年向金朝缴纳“岁贡”

安

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,宋高宗即帝位后退保南方,是为南宋。

南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

四、困“家法”

南宋的偏安

公元960年—1127年

公元1127年—1276年

熙宁六年(1072年)散发的青苗钱回收13,965,459(贯匹石两),利息钱为2,920,000(贯匹石两)…熙宁九年全国共收免役财赋10,414,553(贯匹石两)……熙宁五年(1071年)军队改革,军队总数较宋英宗治平元年(1064年) 裁减了八十万人,相应的,军费也节省下13,000,000贯有余。

——《以富国为目的的王安石变法为何没能使北宋强大?》

达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字。

王安石变法效果如何?

元丰四年、五年 , 宋夏之间两次大战, 宋军中义勇、保甲约占一半, 这两场战争都以宋军败北 、死伤数十万人而告结束……

——吴巨洪《浅谈王安石变法失败的原因及启示》

强兵效果并不明显。

一些措施加重了人民的负担;统治集团内部分裂严重,北宋走向衰亡。

1.南宋的建立

南宋的偏安

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

2.宋金之战

南宋的偏安

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

◎秦桧夫妇像

岳 飞

两宋的政治和军事·时间轴

960

1069

1127

北宋·定都东京(开封)

1279

南宋·定都临安(杭州)

1141

宋朝建立

南宋灭亡

王安石变法

北宋灭亡

宋金绍兴和议

1004

宋辽澶渊之盟

三、南宋的偏安

1.靖康之变(1127年)

2.绍兴和议(1141年)

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣

—《宋史·岳飞传》

岳

飞

2.宋金之战

南宋的偏安

(2)偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

宋金三大和议对比

侍卫亲军步军都指挥使司

侍卫亲军马军都指挥使司

武将

殿前都指挥使司

三

衙

枢密副使

文臣

枢密使

枢

密

院

防止武将篡权

崇文抑武

调兵

统兵

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进