七年级上册 第三单元课外古诗词诵读(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册 第三单元课外古诗词诵读(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-14 21:32:50 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

七上附录诗8首

峨眉山月歌

李白(701年2月28日—762年),字太白,号青莲居士, 又号“谪仙人”。中国唐朝诗人,有“诗仙”之称。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。他因写诗而闻名,为当时的人们所激赏,称赞他的诗可以“泣鬼神”。他以富于浪漫主义色彩的诗歌反映现实,描写山川,抒发壮志,吟咏豪情,因而成为光照古今的伟大诗人。

作者简介

背景:

这首诗是李白年轻时离开蜀地时的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《峨眉山月歌》是李白最早的一首写月诗。这首诗写于他出蜀远游,向三峡进发的途中,他怀着远大的政治抱负和生活理想,扬帆东下,辞亲远游。然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

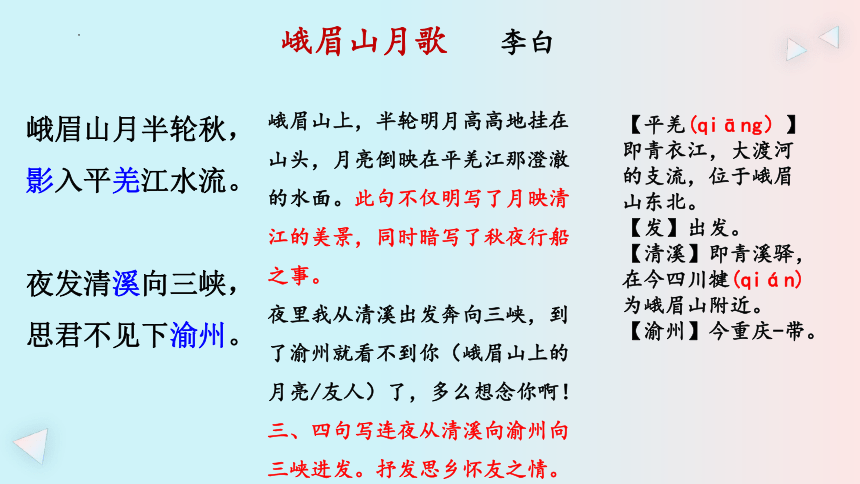

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

峨眉山月歌 李白

【平羌(qiāng)】即青衣江,大渡河的支流,位于峨眉山东北。

【发】出发。

【清溪】即青溪驿,在今四川犍(qián)为峨眉山附近。

【渝州】今重庆-带。

峨眉山上,半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。此句不仅明写了月映清江的美景,同时暗写了秋夜行船之事。

夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就看不到你(峨眉山上的月亮/友人)了,多么想念你啊!三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。抒发思乡怀友之情。

小结:

这首诗描写了“峨嵋山—平羌江—清溪—渝州—三峡”一幅千里蜀江行旅图,无处不渗透着诗人的江行体验和思友之情,这种体验和情感统一于广阔的时空。

首句写青山吐月,交待特定场合——峨眉山和特定时间——秋天夜晚。次句写月映清江,明写空间变换:峨眉山——平羌江;暗写秋夜行舟。三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。继续明写空间推移,暗写时间变化。

全诗二十八字,连用五个地名,统一了广阔的空间和较长的时间,渐次展开诗境,流畅飘逸,处处给读者以启发、联想。

概括主题

这首诗涉及五个地名,渐次展开了一幅千里蜀江行旅图,抒写了诗人即将离开故乡时的复杂感情(诗人内心的憧憬和喜悦),及对友人(故乡)的思念之情。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因。

1.“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”写诗人夜间乘船出发,向清溪进发直奔三峡,想你却难相见,恋恋不舍的离开渝州,抒发依依惜别的情思。

内容理解错,写诗人夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡,。想你却难相见,恋恋不舍去向渝州。不是“向清溪进发直奔三峡”,也不是“离开渝州”。

江南逢李龟年

唐 杜甫

知识备查

作者介绍

杜甫,字子美,世称杜工部、杜拾遗,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。他仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事,其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,诗风沉郁顿挫,形式多样。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

背景资料

知识备查

此诗大概作于公元770年杜甫在长沙的时候。安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第(贵族官僚或大地主的住宅)频繁相见和听歌的情景,感慨万千写下这首诗。

整体感知

江南逢李龟年 杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

当年在岐王宅里常常见到你的演出,在崔九堂前也曾多次听到你优美的歌声。首联、颔联是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀,前二句言过去之盛,为下文做了铺垫。

没想到在一派大好风景的江南,

在落花时节又遇见了你。颈联、尾联是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。后二句写现在之衰,抒发无穷感慨。

[岐王]唐玄宗的弟弟李范,封岐王。

[寻常]经常。

[崔九]指殿中监崔涤,唐玄宗的宠臣。“九”是他在兄弟中的排行。

暮春

概括主题

课堂小结

这首诗通过诗人对往昔与李龟年接触的美好回忆以及暮春时节与友人重逢的感慨。运用对比手法,表现了诗人对大唐繁华时代落幕的感慨,流露出深沉的悲哀。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说明原因。

《江南逢李龟年》前两句对过往岁月的美好记忆,后两句写出了诗人在暮春时节见到友人的喜悦之情。

内容理解错误,《江南逢李龟年》开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。

《行军九日思长安故园》

岑参

故乡

知识备查

作者介绍

岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。

背景资料

知识备查

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

整体感知

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

行军九日思长安故园 岑参

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。“登高”点明了诗文写作的时间。“强”表现出强烈的无可奈何的情绪。颔联化用陶渊明的典故。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。 “遥”渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。“怜”不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息。此处的想象之辞已经突破了单纯的惜花和思乡,而寄托着诗人对千万饱经战争忧患的人民的同情,对国事的忧虑,对早日平定安史之乱、取得和平的渴望。

[送酒]此处化用有关陶渊明的典故。据南朝梁萧统《陶渊明传》记载:陶渊明重阳日在宅边的菊花丛中闷坐,刚好江州刺史王弘送酒来,于是痛饮至醉而归。

[傍]靠近。

概括主题

课堂小结

这首诗通过诗人身处军营,适逢重阳节,慨叹故园为战场,表现诗人对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望。

1.写自己对饱受战争忧患的人民等同情,对早日评定安史之乱等渴望等诗句是:

2.表现出强烈的无可奈何的情绪,暗喻行军的特定环境的句子是:

3.以陶渊明为典故的句子:

遥怜故园菊,应傍战场开。

强欲登高去,无人送酒来。

强欲登高去,无人送酒来。

《夜上受降城闻笛》

李益

知识备查

作者介绍

李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。广德二年(764)随家迁居洛阳。大历四年(769)进士,授华州郑县(今陕西华县)尉。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。

整体感知

《夜上受降城闻笛》

李 益

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

回乐烽前的沙地白得象雪,

受降城外的月色有如秋霜。

描绘了一幅边塞月夜的独特景色。(大漠月夜图)沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。

不知何处吹起凄凉的芦管,

一夜间征人个个眺望故乡。

“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。

[回乐烽]烽火台名。在西受降城附近。说,一说当作“回乐峰”,山峰名,在回乐县(今宁夏灵武西南)。

[征人]指出征或戍边的军

概括主题

课堂小结

这首诗通过描写征人思乡的典型环境以及听闻凄凉幽怨的笛声的感受,表现了戍边将士浓烈的乡思和满怀的愁绪。

表现边塞荒寒凄冷的句子是

表现征人满怀愁绪,凝望故乡,思念家乡的诗句是

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

刘禹锡 字梦得,洛阳人。唐代著名诗人。祖籍中山(今河北定县)。世称刘宾客、刘尚书。刘禹锡生前与白居易齐名,世称“刘白”。有《刘梦得文集》。

作

者

简

介

背景资料

知识备查

这首诗是诗人被贬朗州司马时所作。公元805年(永贞元年),

顺宗即位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运

动。但革新遭到宦官、藩镇、官僚势力的强烈反对,以失败而

告终。顺宗被迫退位,王叔文赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,

诗人在遭受严重打击后,并没有消沉下去。刘禹锡贬到朗州

(湖南常德)时,是三十四岁。

秋词 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。

自古以来,文人墨客都悲叹秋天萧条,我却说秋天远远胜过春天。运用对比手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豪迈的心情。

秋日晴空万里,一只仙鹤排开云层扶摇直上,便引发我的诗情飞上云霄。通过对晴空排鹤的描写,展现出一幅独特而富有活力的秋景图。表现诗人积极乐观的心境,隐含诗人因支持变法屡遭贬谪、愈挫愈奋的豪情壮志。

[寂廖]冷清萧条

[春朝]春天

[排]推开

[碧宵]蓝天

“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?

一个“排”字,“推开”的意思,写出了孤鹤搏击长空的豪情壮志,抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

概括主题

课堂小结

通过描绘一幅独特而富有活力的秋景图,表现诗人积极乐观的心境,隐含诗人因支持变法屡遭贬谪、愈挫愈奋的豪情壮志。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因:

1.开头两句直接抒情,表达了作者对秋日胜春朝的看法,突出了诗人悲观的情绪。

2.“排”字是摆开的意思,写出了鹤的悠闲自在。

1.开头两句是议论,突出了诗人的乐观豁达的心境。

2.“排”是冲破的意思,表现了诗人冲破被贬谪阴霾的自信,表现了豁达乐观的胸怀。

知识备查

作者介绍

李商隐,字义山,号玉谿生,唐代著名诗人,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,作品有《李义山诗集》。

背景资料

知识备查

这首诗选自《李商隐诗歌集解》,是李商隐留滞巴蜀(今四川省)时寄怀长安亲友之作。因为长安在巴蜀之北,故题作《夜雨寄北》。在南宋洪迈编的《万首唐人绝句》里,这首诗的题目为《夜雨寄内》,意思是诗是寄给妻子的。

整体感知

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

夜雨寄北 李商隐

你问我什么时候回去,我还没有确定的日子。此刻巴山的夜雨淅淅沥沥,雨水涨满了秋天的河池。

什么时候我才能回到家乡,在西窗下我们一边剪烛一边谈心,那时我再对你说说,今晚在巴山作客听着绵绵夜雨的情景。颈联通过想象,描述未来团聚时的幸福情景。寄托了诗人心中满腹的寂寞与思念。

[巴山]泛指川东一带的山川东一带古属巴国。

[何当]何时将要

[却话]回头说,追述。

概括主题

课堂小结

这首诗通过描写现实之境的凄苦和想象之境的欢乐,表达了诗人羁旅他乡的愁情和对妻子的深切思念。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因。

1. 你问我什么时候回去,我也没有确定日期,诗人的急切心烦之意跃然纸上。

2.“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”两句,写出了诗人与友人重逢团聚的欢乐情景。

1.情感错,开头的一问一答将自己怀念亲人、欲归不能的愁绪跃然纸上。

2.理解错,诗人没有与友人重逢团聚。“何当”是设想重逢之时再见“巴山夜雨”,想象团聚之时的欢乐情景。

知识备查

作者介绍

陆游(1125年—1210年),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。自幼好学,一生坚持抗金,为权贵所嫉。他是一个富有才华而又多产的作家。他的诗歌既有深刻的现实生活内容,又有积极的浪漫主义精神。

背景资料

知识备查

陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189)罢后,闲居家乡山阴农村。绍熙三年(1192)十一月陆游退居家乡山阴时所作,是年陆游68岁。他一生主张北伐,渴望统一,虽屡受投降派的谗毁排挤,终矢志不移。抗金收复失地是他不能忘怀的事。他因风雨大作而思绪万千,既想到南宋王朝在风雨中飘摇,岌岌可危的现实,又浮起到前线作战挽救国家危亡的企望。于是,在风雨声中入梦,梦境是在前线作战。风雨声就把他所处的现实同所存的希望联系起来了。

整体感知

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

我直挺挺躺在孤寂荒凉的乡村里,没有为自己的处境而感到悲哀,心中还想着替国家防卫边疆。

夜深了,躺在床上听那风吹雨打的声音,披着铁甲的战马踏过冰冻的黄河奔赴前线的情景又进入我的梦境。颈联采用虚实结合的手法,描写出作者渴望保家卫国的心理。抒发了诗人感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心。

[僵卧]躺卧不起,形容老病。

[戍轮台]指守卫边关。戍,守卫。轮台,古地名,在今新疆轮台南,汉王朝曾在这里驻兵屯守。这里代指边关。

[夜阑(lán)]夜深,夜将尽。

[铁马]披着铁甲的战马。

概括主题

课堂小结

这首诗借写风雨梦境,抒发了诗人感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因。

1. 这首诗以写实的手法,深沉地表达了作者收复国土、报效祖国的壮志和那种“年既老而不衰”的矢志不渝精神,向读者展示了诗人的一片赤胆忠心。

2. “夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”采用直接抒情的方式,将自己渴望杀敌报国的梦想付诸梦中,强烈的抒发了自己的爱国情怀。

1. 内容理解错,作者将梦境和现实相结合,以“痴情化梦”的手法,表现诗人报效祖国忠心不衰之情。

2.抒情方式理解错,作者借梦境来抒发了自己的爱国情怀,属于间接抒情。

知识备查

作者介绍

谭嗣同(1865.3.10—1898.9.28),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“戊戌变法”之一。

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

背景资料

知识备查

公元1882年秋,十七岁的谭嗣同,从湖南故乡赴甘肃父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采,十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代.透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

整体感知

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

天色苍茫,万古高耸的云山簇拥着这座古城,秋风起,呼啸而至,吹散了细碎的马蹄声。诗歌前两句描绘了高云、孤城、秋风、马蹄声等景物,表现了潼关孤城的寂寥与辽远。

莾莽大河冲向山谷,可惜河谷狭窄,河水似乎也受到了束缚。秦岭山脉蜿蜒至潼关,只知道巍峨险峻,不知平坦为何物了,此等桀骜不驯之态真令我赞叹佩服!运用拟人修辞,赋予河流、高山以人的情感,河水奔流还嫌拘束,山入潼关桀骜不驯,生动形象地表现了潼关山水的壮阔,也表现出诗人勇往直前的少年意气。

赏析:这首充满浪漫主义精神的山水绝句是17岁的谭嗣同在陕西潼关饱览番北国山河的壮丽风采时所作。反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲破封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。从诗中,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

概括主题

课堂小结

这首诗运用了拟人的修辞,生动形象的写出了诗人随父北上途中所见的北方壮阔的山水,表现了诗人渴望冲决罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

点出潼关历史悠久高大雄伟、寂寥空远的句子:

运用拟人修辞突出作者追求个性解放意气风发的句子:

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

七上附录诗8首

峨眉山月歌

李白(701年2月28日—762年),字太白,号青莲居士, 又号“谪仙人”。中国唐朝诗人,有“诗仙”之称。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《早发白帝城》等多首。他因写诗而闻名,为当时的人们所激赏,称赞他的诗可以“泣鬼神”。他以富于浪漫主义色彩的诗歌反映现实,描写山川,抒发壮志,吟咏豪情,因而成为光照古今的伟大诗人。

作者简介

背景:

这首诗是李白年轻时离开蜀地时的作品,意境明朗,语言浅近,音韵流畅。

《峨眉山月歌》是李白最早的一首写月诗。这首诗写于他出蜀远游,向三峡进发的途中,他怀着远大的政治抱负和生活理想,扬帆东下,辞亲远游。然而这个青少年生活过的山清水秀的蜀地,又使他踌躇满志的胸中萦绕着留恋的情绪。

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

峨眉山月歌 李白

【平羌(qiāng)】即青衣江,大渡河的支流,位于峨眉山东北。

【发】出发。

【清溪】即青溪驿,在今四川犍(qián)为峨眉山附近。

【渝州】今重庆-带。

峨眉山上,半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。此句不仅明写了月映清江的美景,同时暗写了秋夜行船之事。

夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就看不到你(峨眉山上的月亮/友人)了,多么想念你啊!三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。抒发思乡怀友之情。

小结:

这首诗描写了“峨嵋山—平羌江—清溪—渝州—三峡”一幅千里蜀江行旅图,无处不渗透着诗人的江行体验和思友之情,这种体验和情感统一于广阔的时空。

首句写青山吐月,交待特定场合——峨眉山和特定时间——秋天夜晚。次句写月映清江,明写空间变换:峨眉山——平羌江;暗写秋夜行舟。三、四句写连夜从清溪向渝州向三峡进发。继续明写空间推移,暗写时间变化。

全诗二十八字,连用五个地名,统一了广阔的空间和较长的时间,渐次展开诗境,流畅飘逸,处处给读者以启发、联想。

概括主题

这首诗涉及五个地名,渐次展开了一幅千里蜀江行旅图,抒写了诗人即将离开故乡时的复杂感情(诗人内心的憧憬和喜悦),及对友人(故乡)的思念之情。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因。

1.“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”写诗人夜间乘船出发,向清溪进发直奔三峡,想你却难相见,恋恋不舍的离开渝州,抒发依依惜别的情思。

内容理解错,写诗人夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡,。想你却难相见,恋恋不舍去向渝州。不是“向清溪进发直奔三峡”,也不是“离开渝州”。

江南逢李龟年

唐 杜甫

知识备查

作者介绍

杜甫,字子美,世称杜工部、杜拾遗,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。他仕途坎坷,身经离乱,看到唐代社会由盛而衰的转折,就用诗歌抒写情怀,反映时事,其作品思想深刻,境界广阔,有强烈正义感和鲜明倾向性,诗风沉郁顿挫,形式多样。由于他的诗真实的反映了所处的时代,后世称为“诗史”;又由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。

背景资料

知识备查

此诗大概作于公元770年杜甫在长沙的时候。安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第(贵族官僚或大地主的住宅)频繁相见和听歌的情景,感慨万千写下这首诗。

整体感知

江南逢李龟年 杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

当年在岐王宅里常常见到你的演出,在崔九堂前也曾多次听到你优美的歌声。首联、颔联是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀,前二句言过去之盛,为下文做了铺垫。

没想到在一派大好风景的江南,

在落花时节又遇见了你。颈联、尾联是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。后二句写现在之衰,抒发无穷感慨。

[岐王]唐玄宗的弟弟李范,封岐王。

[寻常]经常。

[崔九]指殿中监崔涤,唐玄宗的宠臣。“九”是他在兄弟中的排行。

暮春

概括主题

课堂小结

这首诗通过诗人对往昔与李龟年接触的美好回忆以及暮春时节与友人重逢的感慨。运用对比手法,表现了诗人对大唐繁华时代落幕的感慨,流露出深沉的悲哀。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说明原因。

《江南逢李龟年》前两句对过往岁月的美好记忆,后两句写出了诗人在暮春时节见到友人的喜悦之情。

内容理解错误,《江南逢李龟年》开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。

《行军九日思长安故园》

岑参

故乡

知识备查

作者介绍

岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。

背景资料

知识备查

唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

整体感知

强欲登高去,

无人送酒来。

遥怜故园菊,

应傍战场开。

行军九日思长安故园 岑参

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。“登高”点明了诗文写作的时间。“强”表现出强烈的无可奈何的情绪。颔联化用陶渊明的典故。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。 “遥”渲染自己和故园长安相隔之远,烘托了诗人深切的思乡之情。“怜”不仅写出诗人对故乡之菊的眷恋,更写出诗人对故园之菊开在战场上的长长叹息。此处的想象之辞已经突破了单纯的惜花和思乡,而寄托着诗人对千万饱经战争忧患的人民的同情,对国事的忧虑,对早日平定安史之乱、取得和平的渴望。

[送酒]此处化用有关陶渊明的典故。据南朝梁萧统《陶渊明传》记载:陶渊明重阳日在宅边的菊花丛中闷坐,刚好江州刺史王弘送酒来,于是痛饮至醉而归。

[傍]靠近。

概括主题

课堂小结

这首诗通过诗人身处军营,适逢重阳节,慨叹故园为战场,表现诗人对饱经战争忧患的人民的同情和对和平的渴望。

1.写自己对饱受战争忧患的人民等同情,对早日评定安史之乱等渴望等诗句是:

2.表现出强烈的无可奈何的情绪,暗喻行军的特定环境的句子是:

3.以陶渊明为典故的句子:

遥怜故园菊,应傍战场开。

强欲登高去,无人送酒来。

强欲登高去,无人送酒来。

《夜上受降城闻笛》

李益

知识备查

作者介绍

李益(公元748-829年),字君虞,凉州姑臧(今甘肃武威)人。广德二年(764)随家迁居洛阳。大历四年(769)进士,授华州郑县(今陕西华县)尉。多次从军边塞出任幕僚,脱离军府后漫游江淮,入长安历任中书舍人、集贤殿学士、右散骑常侍等职,终于礼部尚书衔。中晚唐的重要诗人,尤以七言绝句和边塞诗著称。

整体感知

《夜上受降城闻笛》

李 益

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

回乐烽前的沙地白得象雪,

受降城外的月色有如秋霜。

描绘了一幅边塞月夜的独特景色。(大漠月夜图)沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。

不知何处吹起凄凉的芦管,

一夜间征人个个眺望故乡。

“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。

[回乐烽]烽火台名。在西受降城附近。说,一说当作“回乐峰”,山峰名,在回乐县(今宁夏灵武西南)。

[征人]指出征或戍边的军

概括主题

课堂小结

这首诗通过描写征人思乡的典型环境以及听闻凄凉幽怨的笛声的感受,表现了戍边将士浓烈的乡思和满怀的愁绪。

表现边塞荒寒凄冷的句子是

表现征人满怀愁绪,凝望故乡,思念家乡的诗句是

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

刘禹锡 字梦得,洛阳人。唐代著名诗人。祖籍中山(今河北定县)。世称刘宾客、刘尚书。刘禹锡生前与白居易齐名,世称“刘白”。有《刘梦得文集》。

作

者

简

介

背景资料

知识备查

这首诗是诗人被贬朗州司马时所作。公元805年(永贞元年),

顺宗即位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运

动。但革新遭到宦官、藩镇、官僚势力的强烈反对,以失败而

告终。顺宗被迫退位,王叔文赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,

诗人在遭受严重打击后,并没有消沉下去。刘禹锡贬到朗州

(湖南常德)时,是三十四岁。

秋词 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。

自古以来,文人墨客都悲叹秋天萧条,我却说秋天远远胜过春天。运用对比手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豪迈的心情。

秋日晴空万里,一只仙鹤排开云层扶摇直上,便引发我的诗情飞上云霄。通过对晴空排鹤的描写,展现出一幅独特而富有活力的秋景图。表现诗人积极乐观的心境,隐含诗人因支持变法屡遭贬谪、愈挫愈奋的豪情壮志。

[寂廖]冷清萧条

[春朝]春天

[排]推开

[碧宵]蓝天

“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?

一个“排”字,“推开”的意思,写出了孤鹤搏击长空的豪情壮志,抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

概括主题

课堂小结

通过描绘一幅独特而富有活力的秋景图,表现诗人积极乐观的心境,隐含诗人因支持变法屡遭贬谪、愈挫愈奋的豪情壮志。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因:

1.开头两句直接抒情,表达了作者对秋日胜春朝的看法,突出了诗人悲观的情绪。

2.“排”字是摆开的意思,写出了鹤的悠闲自在。

1.开头两句是议论,突出了诗人的乐观豁达的心境。

2.“排”是冲破的意思,表现了诗人冲破被贬谪阴霾的自信,表现了豁达乐观的胸怀。

知识备查

作者介绍

李商隐,字义山,号玉谿生,唐代著名诗人,和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,作品有《李义山诗集》。

背景资料

知识备查

这首诗选自《李商隐诗歌集解》,是李商隐留滞巴蜀(今四川省)时寄怀长安亲友之作。因为长安在巴蜀之北,故题作《夜雨寄北》。在南宋洪迈编的《万首唐人绝句》里,这首诗的题目为《夜雨寄内》,意思是诗是寄给妻子的。

整体感知

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

夜雨寄北 李商隐

你问我什么时候回去,我还没有确定的日子。此刻巴山的夜雨淅淅沥沥,雨水涨满了秋天的河池。

什么时候我才能回到家乡,在西窗下我们一边剪烛一边谈心,那时我再对你说说,今晚在巴山作客听着绵绵夜雨的情景。颈联通过想象,描述未来团聚时的幸福情景。寄托了诗人心中满腹的寂寞与思念。

[巴山]泛指川东一带的山川东一带古属巴国。

[何当]何时将要

[却话]回头说,追述。

概括主题

课堂小结

这首诗通过描写现实之境的凄苦和想象之境的欢乐,表达了诗人羁旅他乡的愁情和对妻子的深切思念。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因。

1. 你问我什么时候回去,我也没有确定日期,诗人的急切心烦之意跃然纸上。

2.“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”两句,写出了诗人与友人重逢团聚的欢乐情景。

1.情感错,开头的一问一答将自己怀念亲人、欲归不能的愁绪跃然纸上。

2.理解错,诗人没有与友人重逢团聚。“何当”是设想重逢之时再见“巴山夜雨”,想象团聚之时的欢乐情景。

知识备查

作者介绍

陆游(1125年—1210年),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。自幼好学,一生坚持抗金,为权贵所嫉。他是一个富有才华而又多产的作家。他的诗歌既有深刻的现实生活内容,又有积极的浪漫主义精神。

背景资料

知识备查

陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189)罢后,闲居家乡山阴农村。绍熙三年(1192)十一月陆游退居家乡山阴时所作,是年陆游68岁。他一生主张北伐,渴望统一,虽屡受投降派的谗毁排挤,终矢志不移。抗金收复失地是他不能忘怀的事。他因风雨大作而思绪万千,既想到南宋王朝在风雨中飘摇,岌岌可危的现实,又浮起到前线作战挽救国家危亡的企望。于是,在风雨声中入梦,梦境是在前线作战。风雨声就把他所处的现实同所存的希望联系起来了。

整体感知

十一月四日风雨大作

陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

我直挺挺躺在孤寂荒凉的乡村里,没有为自己的处境而感到悲哀,心中还想着替国家防卫边疆。

夜深了,躺在床上听那风吹雨打的声音,披着铁甲的战马踏过冰冻的黄河奔赴前线的情景又进入我的梦境。颈联采用虚实结合的手法,描写出作者渴望保家卫国的心理。抒发了诗人感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心。

[僵卧]躺卧不起,形容老病。

[戍轮台]指守卫边关。戍,守卫。轮台,古地名,在今新疆轮台南,汉王朝曾在这里驻兵屯守。这里代指边关。

[夜阑(lán)]夜深,夜将尽。

[铁马]披着铁甲的战马。

概括主题

课堂小结

这首诗借写风雨梦境,抒发了诗人感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心。

分析下列各项对诗词的理解是否正确,并说说错误的原因。

1. 这首诗以写实的手法,深沉地表达了作者收复国土、报效祖国的壮志和那种“年既老而不衰”的矢志不渝精神,向读者展示了诗人的一片赤胆忠心。

2. “夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”采用直接抒情的方式,将自己渴望杀敌报国的梦想付诸梦中,强烈的抒发了自己的爱国情怀。

1. 内容理解错,作者将梦境和现实相结合,以“痴情化梦”的手法,表现诗人报效祖国忠心不衰之情。

2.抒情方式理解错,作者借梦境来抒发了自己的爱国情怀,属于间接抒情。

知识备查

作者介绍

谭嗣同(1865.3.10—1898.9.28),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“戊戌变法”之一。

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

背景资料

知识备查

公元1882年秋,十七岁的谭嗣同,从湖南故乡赴甘肃父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采,十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代.透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

整体感知

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

天色苍茫,万古高耸的云山簇拥着这座古城,秋风起,呼啸而至,吹散了细碎的马蹄声。诗歌前两句描绘了高云、孤城、秋风、马蹄声等景物,表现了潼关孤城的寂寥与辽远。

莾莽大河冲向山谷,可惜河谷狭窄,河水似乎也受到了束缚。秦岭山脉蜿蜒至潼关,只知道巍峨险峻,不知平坦为何物了,此等桀骜不驯之态真令我赞叹佩服!运用拟人修辞,赋予河流、高山以人的情感,河水奔流还嫌拘束,山入潼关桀骜不驯,生动形象地表现了潼关山水的壮阔,也表现出诗人勇往直前的少年意气。

赏析:这首充满浪漫主义精神的山水绝句是17岁的谭嗣同在陕西潼关饱览番北国山河的壮丽风采时所作。反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲破封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。从诗中,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

概括主题

课堂小结

这首诗运用了拟人的修辞,生动形象的写出了诗人随父北上途中所见的北方壮阔的山水,表现了诗人渴望冲决罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

点出潼关历史悠久高大雄伟、寂寥空远的句子:

运用拟人修辞突出作者追求个性解放意气风发的句子:

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首