2013年高考真题解析——大纲全国卷(语文)纯word版

文档属性

| 名称 | 2013年高考真题解析——大纲全国卷(语文)纯word版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 658.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-07-18 13:35:09 | ||

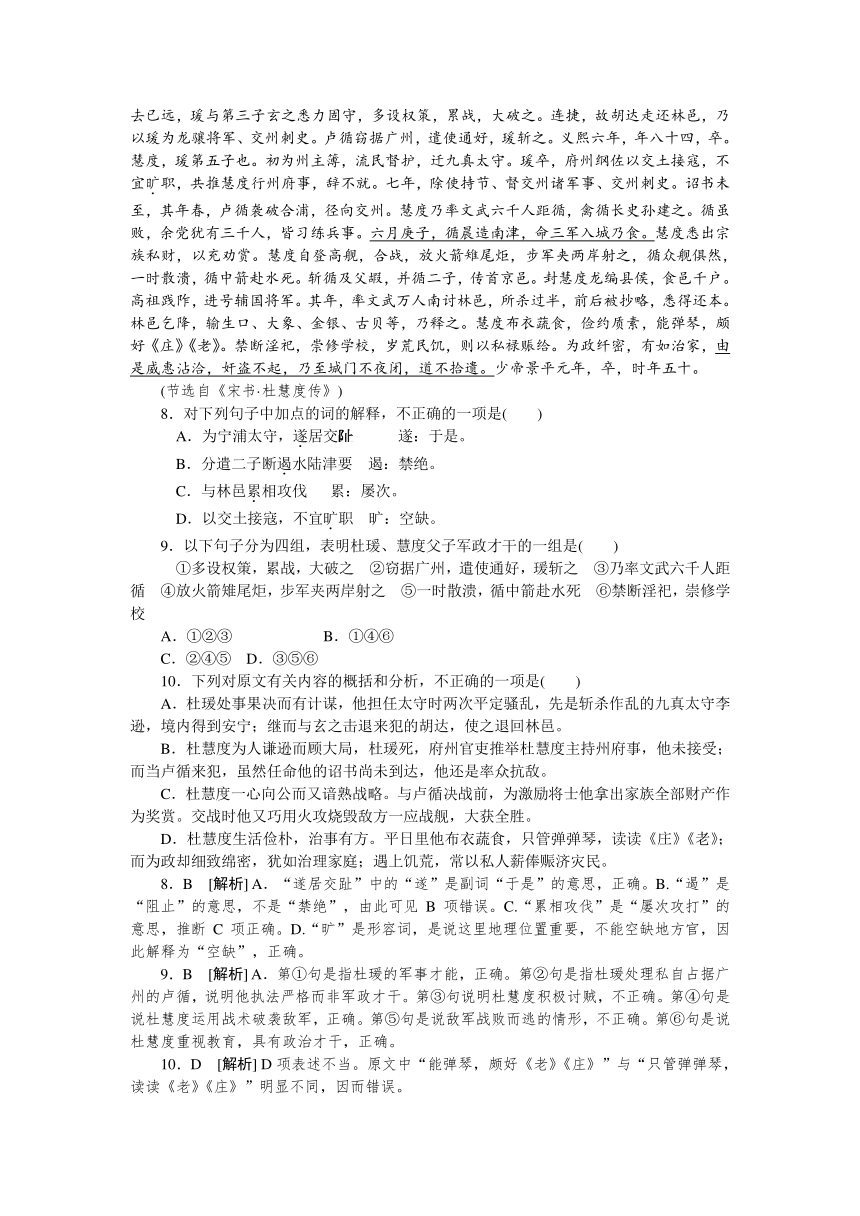

图片预览

文档简介

2013·大纲全国卷(语文)

一、(12分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )

A.女红(gōng) 安土重迁(zhòng) 商埠(fǔ)

花团锦簇(cù)

B.莅临(lì) 大放厥词(jué) 挟制(xié)

蔫头耷脑(yān)

C.懦弱(nuò) 年高德劭(shào) 两栖(qī)

沁人心脾(qìn)

D.遽然(jù) 精神抖擞(sǒu) 坍陷(tà)

一柱擎天(qíng)

1.C [解析] A.埠,读bù。B.蔫,读niān。D.坍,读tān。

2.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.客厅墙上挂着我们全家在桂林的合影,尽管照片有些褪色,但温馨和美的亲情依然历历在目。

B.为了完成在全国的市场布局,我们三年前就行动了,特别是在营销的制订上可谓处心积虑。

C.沉迷网络使小明学习成绩急剧下降,幸亏父母及时发现,并不断求全责备,他才戒掉了网瘾。

D.他在晚会上出神入化的近景魔术表演,不仅令无数观众惊叹不已,还引发了魔术道具的热销。

2.D [解析] A.历历在目:指一一清晰地展现在眼前。一般用于具体事物,不能用于“亲情”之类的抽象事物。B.处心积虑:千方百计地盘算(多含贬义)。此项语境为褒义,用在这里错误。C.求全责备:指苛责别人,要求完美无缺。求、责:要求;全、备:完备,完美,齐全。这里望文生义,不是“批评责备”的意思。D.出神入化:形容技艺达到了绝妙的境界。易误用为形容听得出神。

3.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.波士顿马拉松赛的两声爆炸,无疑给大型体育比赛的安保工作敲响了警钟,如何确保赛事安全,成为组织方必须面对的新难题。

B.对那些刻苦训练的年轻运动员,即使他们在比赛中偶尔有发挥失常的情况,依然应该受到爱护,绝不能一棍子就把人打倒。

C.这次大会的志愿者服务工作已经完成了,我们咀嚼、体味这一段经历,没有失落感,有的只是在平凡事务中享受奉献、成长与幸福。

D.深陷债务危机的希腊和西班牙,失业率已经超过20%,主要是由于这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策所导致的。

3.A [解析] B.主语不明确,应删去“对”“他们”。C.成分残缺,“有的只是在平凡事物中享受奉献、成长与幸福”一句缺宾语,应该加上“的体验”。D.句式杂糅,“主要是由于这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策所导致的”应该改成“主要是由于这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策”,或改成“主要是这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策所导致的”。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

岳麓书院已有一千多年的历史,________,________,________,________,________,________,特别是各处悬挂的历代楹联,散发出浓郁的文化气息。

①院落格局中轴对称、层层递进

②给人一种庄严、幽远的厚重感

③它集教学、藏书、祭祀于一体

④主体建筑头门、大门、二门、讲堂、御书楼集中于中轴线上

⑤门、堂、斋、轩、楼,每一处建筑都很古朴

⑥讲堂布置在中轴线的中央,斋舍、专祠等排列于两旁

A.②③④⑥⑤① B.②⑥④①⑤③

C.③①④⑥⑤② D.③②⑥④①⑤

4.C [解析] 解答本题要从“岳麓书院”的建筑特征的角度进行。从内容上来看,先从总体上介绍“岳麓书院”的总体特征,再分别介绍在中轴线上的重要建筑,这样介绍才井然有序,包括主体建筑及重点介绍讲堂,因此先排第③句,紧接第①句,再排④⑥句,最后介绍建筑的风格:古朴、厚重,即⑤②句。答案为C。

二、(9分,每题3分)

阅读下面的文字,完成5~7题。

大多数环境学论著认为,人类大量排放二氧化碳等温室气体,导致全球气温上升,而全球变暖将使地球两极的冰川融化,海平面上升,进而给人类的生存造成威胁,但是,荷兰学者克罗宁博格所著的《人类尺度:一万年后的地球》一书中的观点,似乎可以让人稍稍缓解一下在气候变暖问题上的紧张感。作者的基本观点是:当下发生的所有气候变化,从地球的立场出发,都是“正常动作”。大自然的变化类似于四季交替,只不过是它的时间尺度要长得多。根据作者的描述,大自然的“春天”是在一万年以前开始的,那时,天气已开始转暖,曾经覆盖了当今人类广泛活动区域的冰层逐渐在阳光下融化,海平面上升,而人类祖先的生活方式则开始从渔猎转向定居农业。到现在,人类已经处在“夏季”,因此我们没有必要担心气温上升可能会带来的危害。“夏季”终将过去,这也是自然规律,只不过是要再等待一段漫长的时期,“秋季”才会来临。那时海平面将会下降,而今天人们因为气温上升所引发的讨论也将随之结束。

克罗宁博格面对当前全球气候变暖的趋势,以及由此造成的极端天气频发、荒漠化加重、物种灭绝加速等情况,之所以显得十分淡定,在于他看待这一问题时使用了与众不同的时间尺度。通常人们只考虑几十年或几百年的事情,并且一直在用这种人类的尺度去衡量大自然,结果每个人都为现在的气候最大值紧张不已。其实,这在克罗宁博格看来只不过是大自然循环中出现的“一丝波纹而已”。

如果我们超越现阶段人类思考问题的尺度,观察一个漫长的周期,情形也许就不会那么令人沮丧了——那就是一万年的时间尺度。为什么要一万年的时间尺度?因为人类现在所处的地质时代开始于一万年以前;地质学的知识也告诉我们,类似于我们现在所处的温暖期一般不会超过一万年;大约一万年前爆发的火山目前都处在活动期等等。与地质学应用的时间尺度相比,人类的尺度就不那么适用了。这也难怪他要嘲讽因为气候变暖、海平面上升而变得异常焦虑的人们。“为什么要大张旗鼓地围着小周期内出现的现象团团转?”

《人类尺度:一万年后的地球》这本书的观点有助于提升人类面对气候变暖、海平面上升所带来的挑战的勇气,正像作者所说的那样:穿着熊皮、拿着石斧的石器时代的人类尚且知道如何在冰期生存下来,我们难道无法运用现代高科技去解决海平面上升一米带来的后果吗?当然,与此同时我们也应该意识到,即使人类的活动对于全球气候变暖的作用微不足道,我们也不能从此以后就不加节制地去排放温室气体。大量地消耗资源和排放二氧化碳已经严重地破坏了自然生态和人类的生存环境,所以克罗宁博格也表示,“我们应该节约能源”以保护有限的资源。

(摘编自俞金尧《全球气候变暖与人类的活动无关吗?》)

5.下列关于本文第一、二两段内容的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.以二氧化碳为主的温室气体是导致全球变暖的罪魁祸首,这已经成为大多数环境学论著的观点,但是克罗宁博格对此并不认同。

B.温室气体使全球变暖,并由此造成地球两极冰川融化的现象,从地球的立场出发,这实际上属于大自然的“正常运作”。

C.全球变暖会导致一系列灾难性的后果,例如极端天气频发、荒漠化加重、物种灭绝加速,这给人类的生存造成了威胁。

D.面对当前全球气候变暖的趋势,克罗宁博格并没有使用“人类的尺度”来衡量这一问题,所以他显得十分淡定。

6.下列理解,不符合原文意思的一项是( )

A.克罗宁博格对地球的未来作出了预测,并以此为基础,从地质史上的火山爆发以及气候变化等自然进程的角度进行了论证。

B.克罗宁博格认为,如果我们超越现阶段人类思考问题的尺度,从一个漫长的周期来观察温室效应的话,那么可能就不会如此焦虑了。

C.《人类尺度:一万年后的地球》向二氧化碳排放与气候变暖二者密切相关的观点提出了挑战,为我们思考气候的变化提供了新的角度。

D.大量地消耗自然资源会严重地破坏人类的生存环境,这是无法回避的事实,所以克罗宁博格也表示“我们应该节约能源”。

7.根据原文内容,下列推断不正确的一项是( )

A.在大自然的“春天”降临之前的远古时期,气候异常寒冷,广大区域都覆盖着冰层,因此人类的祖先当时并没有采取定居农业的生活方式。

B.通常人们只考虑几十年或几百年的事情,克罗宁博格却改变了研究的视野:他不考虑明年,也不考虑一百年后的事,而是将目光投向了一万年以后。

C.克罗宁博格采用一万年的时间尺度来观察、分析地球气候变暖的问题,这并不意味着地质学上的时间尺度都是以一万年为单位的。

D.石器时代的人类能在冰期中生存下来,与今天我们试图解决海平面上升带来的问题相比,虽然形式不同,实质都是积极利用知识应对危机的表现。

5.B [解析] 原文第一段中说“荷兰学者克罗宁博格所著的《人类尺度:一万年后的地球》一书中的观点”,并不是共同认同的观点,因此表述不恰当。A、C、D三项表述正确,其信息均在第一、二段中。

6.A [解析] A项的内容出现在文本第三段,克罗宁博格对地球气候变暖、荒漠化等问题非常淡定,不用担心,他认为气候变暖期有一个限度,引用事例论证这个问题,不能算是对地球的未来的预测。故A项表述不当。B、C、D三项内容均在原文的信息有所体现,表述正确。

7.B [解析] 克罗宁博格是以一万年作为一个时间尺度,并不是说要考虑一万年以后的事情,这里将目光投向多少年显然是错误的,属于内容方面的错误。

三、(9分,每题3分)

阅读下面的文言文,完成8~10题。

杜慧度,交人也,本属京兆。曾祖元,为宁浦太守,遂居交。父瑗,字道言,仕州府为日南、九德、交太守。初,九真太守李逊父子勇壮有权力,威制交土,闻刺史滕遁之当至,分遣二子断遏水陆津要,瑗收众斩逊,州境获宁。除龙骧将军。遁之在州十余年,与林邑累相攻伐,遁之将北还,林邑王范胡达攻破日南、九德、九真三郡,遂围州城。时遁之去已远,瑗与第三子玄之悉力固守,多设权策,累战,大破之。连捷,故胡达走还林邑,乃以瑗为龙骧将军、交州刺史。卢循窃据广州,遣使通好,瑗斩之。义熙六年,年八十四,卒。慧度,瑗第五子也。初为州主簿,流民督护,迁九真太守。瑗卒,府州纲佐以交土接寇,不宜旷职,共推慧度行州府事,辞不就。七年,除使持节、督交州诸军事、交州刺史。诏书未至,其年春,卢循袭破合浦,径向交州。慧度乃率文武六千人距循,禽循长史孙建之。循虽败,余党犹有三千人,皆习练兵事。六月庚子,循晨造南津,命三军入城乃食。慧度悉出宗族私财,以充劝赏。慧度自登高舰,合战,放火箭雉尾炬,步军夹两岸射之,循众舰俱然,一时散溃,循中箭赴水死。斩循及父嘏,并循二子,传首京邑。封慧度龙编县侯,食邑千户。高祖践阼,进号辅国将军。其年,率文武万人南讨林邑,所杀过半,前后被抄略,悉得还本。林邑乞降,输生口、大象、金银、古贝等,乃释之。慧度布衣蔬食,俭约质素,能弹琴,颇好《庄》《老》。禁断淫祀,崇修学校,岁荒民饥,则以私禄赈给。为政纤密,有如治家,由是威惠沾洽,奸盗不起,乃至城门不夜闭,道不拾遗。少帝景平元年,卒,时年五十。

(节选自《宋书·杜慧度传》)

8.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.为宁浦太守,遂居交 遂:于是。

B.分遣二子断遏水陆津要 遏:禁绝。

C.与林邑累相攻伐 累:屡次。

D.以交土接寇,不宜旷职 旷:空缺。

9.以下句子分为四组,表明杜瑗、慧度父子军政才干的一组是( )

①多设权策,累战,大破之 ②窃据广州,遣使通好,瑗斩之 ③乃率文武六千人距循 ④放火箭雉尾炬,步军夹两岸射之 ⑤一时散溃,循中箭赴水死 ⑥禁断淫祀,崇修学校

A.①②③ B.①④⑥

C.②④⑤ D.③⑤⑥

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.杜瑗处事果决而有计谋,他担任太守时两次平定骚乱,先是斩杀作乱的九真太守李逊,境内得到安宁;继而与玄之击退来犯的胡达,使之退回林邑。

B.杜慧度为人谦逊而顾大局,杜瑗死,府州官吏推举杜慧度主持州府事,他未接受;而当卢循来犯,虽然任命他的诏书尚未到达,他还是率众抗敌。

C.杜慧度一心向公而又谙熟战略。与卢循决战前,为激励将士他拿出家族全部财产作为奖赏。交战时他又巧用火攻烧毁敌方一应战舰,大获全胜。

D.杜慧度生活俭朴,治事有方。平日里他布衣蔬食,只管弹弹琴,读读《庄》《老》;而为政却细致绵密,犹如治理家庭;遇上饥荒,常以私人薪俸赈济灾民。

8.B [解析] A.“遂居交趾”中的“遂”是副词“于是”的意思,正确。B.“遏”是“阻止”的意思,不是“禁绝”,由此可见B项错误。C.“累相攻伐”是“屡次攻打”的意思,推断C项正确。D.“旷”是形容词,是说这里地理位置重要,不能空缺地方官,因此解释为“空缺”,正确。

9.B [解析] A.第①句是指杜瑗的军事才能,正确。第②句是指杜瑗处理私自占据广州的卢循,说明他执法严格而非军政才干。第③句说明杜慧度积极讨贼,不正确。第④句是说杜慧度运用战术破袭敌军,正确。第⑤句是说敌军战败而逃的情形,不正确。第⑥句是说杜慧度重视教育,具有政治才干,正确。

10.D [解析] D项表述不当。原文中“能弹琴,颇好《老》《庄》”与“只管弹弹琴,读读《老》《庄》”明显不同,因而错误。

四、(23分)

11.把第I卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)六月庚子,循晨造南津,命三军入城乃食。

(2)由是威惠沾洽,奸盗不起,乃至城门不夜闭,道不拾遗。

11.[答案] (1)六月庚子这天,卢循清晨到达南津,命令三军攻入城中才能吃饭。

(2)从此声威恩泽及于全境,邪恶偷盗之事不再发生,以至于城门夜不关闭,人们路不拾遗。

[解析] (1)“造”是“到达”的意思;“入城”是“攻入城中”的意思;“乃”是副词,“才”。(2)“威惠”是“声威恩泽”的意思;“奸盗”是指“邪恶偷盗之人”,形容词用作名词;“乃至”是“以至于”的意思。

【参考译文】

杜慧度,是交阯人。祖籍京兆。他曾祖父杜元,做宁浦太守,于是迁居交阯。他父亲杜瑗,字道言。在州府做官,做过日南、九德、交阯太守。当初,九真太守李逊父子勇敢健壮有权力,威风盖过交州。李逊听说刺史滕遁之要到,便分派他的两个儿子截断水陆要路。杜瑗收集人马杀掉李逊,交州得以安宁。被任命为龙骧将军。滕遁之在交州十余年,和林邑国之间多次互相攻击。滕遁之将回到北方,林邑王范胡达攻克日南、九德、九真三郡,于是围攻州城。当时滕遁之已走远了,杜瑗和他的第三个儿子杜玄之竭尽全力防守、设计谋划,经多次交战,大败敌人。连战皆捷,所以范胡达逃回林邑。朝廷于是用杜瑗为龙骧将军、交州刺史。卢循偷偷地占据了广州,派使者交结他,杜瑗将来人斩首。义熙六年,杜瑗八十四岁去世。杜慧度,是杜瑗的第五个儿子。开始当州的主簿,流民督护,接着升官九真太守。杜瑗去世,府州官吏们认为交州与外国相邻,不应空缺刺史,共同推举杜慧度代管交州府中事务,杜慧度坚决辞让不接受。七年,朝廷命他当使持节、督交州诸军事、交州刺史。诏书还未抵达,当年春天,卢循袭占合浦郡,直接向交州进发。慧度于是率领文武将士六千多人抗拒卢循的军队。双方经过交战,活捉卢循长史孙建之。卢循虽然失败,其残余还有三千多人,而且都是久经战斗的老兵。六月庚子这天,卢循清晨到达南津,命令三军攻进城中才吃饭。杜慧度把宗族的私有财产拿出来作为赏赐部众的物资。杜慧度亲自攀上高船,与卢循的部队交战。在火箭的尾巴上点火射向敌人,步兵则在两岸猛烈射击敌人,卢循的舰船都燃烧起来,卢军顷刻之间大败而逃,卢循被箭射中掉入水中淹死。杜军将卢循和他的父亲卢嘏,以及卢的两个儿子斩首,他们的脑袋被送到京城。杜慧度被封龙编县侯,享受一千户租税待遇。高祖刘裕登基做皇帝,杜慧度进号辅国将军。当年,杜慧度率领文武将士一万多人南征林邑国,杀死了林邑国的大半士兵,而宋军前前后后被林邑国掠走的人财却都归还了。林邑国王请求投降,并且输送牲口、大象、金银、古贝等,于是放过林邑国。杜慧度穿布衣,吃素菜,俭约朴素,会弹琴,很喜欢读《老子》《庄子》。在州内严禁多余的庙宇,广修学校,荒年之际人民没饭吃,便用个人的俸禄赈济人民。在管理上很严密,好像治家一样,从此声威恩泽及于全境,邪恶偷盗之事不再发生,以至于城门夜不关闭,路不拾遗。少帝景平元年去世,享年五十岁。

12.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。(8分)

客 从

杜 甫

客从南溟来,遗我泉客珠①。

珠中有隐字②,欲辨不成书。

缄之箧笥③久,以俟公家须。

开视化为血,哀今征敛无。

【注】 ①泉客珠:指珍珠。泉客,传说中的人鱼,相传它们流出的眼泪能变为珍珠。②隐字:佛教传说,有些珠子中隐隐有字。③箧笥:指储藏物品的小竹箱。

(1)这首诗讲述了一个故事,请简述这个故事。(4分)

(2)从全诗看,“珠中有隐字”、珍珠“化为血”各有什么寓意?(4分)

12.(1)[答案] 有客人从南海来送给我一颗珍珠,珍珠里隐约有字,想辨认却又不成字。我把它长久地藏在竹箱里,等候官家来征收,但后来打开箱子一看,珍珠却化成了血水,可悲的是我现在再也没有什么可应付官家的征敛了。

[解析] 解答本题关键是理解诗句的意思,解答时不需要展开想象和联想,只需把诗句的意思理解出来,然后连缀成文即是一个故事。答出故事梗概的给2分;答出“欲辨不成书”意思的,给1分;答出“哀今征敛无”意思的给1分。

(2)[答案] “珠中有隐字”,寓意为百姓心中有难言的隐痛。珍珠“化为血”,寓意为官家征敛的实为平民百姓的血汗。

[解析] 解答本题需要注意诗歌的整体情感,本诗是对官府横征暴敛的无奈和愤怒,所以回答时须紧密结合诗歌的主旨,然后抓住“隐”和“血”两个关键词回答。答出“珠中有隐字”寓意的给2分;答出珍珠“化为血”寓意的给2分。

【诗歌赏析】

这是一首政治讽刺诗。诗歌通过讲述一个故事,表明了深刻的寓意,即揭露封建统治阶级的赋税之重,给百姓带来了深重的灾难。“有隐字”“化为血”明确地传达出这些隐情。“有隐字”,即有一个隐约不清的字。因为隐约不清,所以辨认不出是个什么字。书,即文字。珠由泪点所成,故认为珠上“有隐字”,这个字说穿了便是“泪”字。它是如此模糊,却又如此清晰。“化为血”,实即化为乌有,但说“化为血”,更能显示出人民遭受残酷剥削的惨痛。这又是从泪化为珠想出来的。原有的财物,已经剥夺一光,而公家的征敛,仍有加无减,所以说“哀今征敛无”。它意味着从今以后再没有什么东西可供搜刮的,意在警告统治阶级应该看到他们所剥削的一切财物其中都含着人民的血泪。我们解答时要用明确的语言表达出来。

13.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(两题任选一题作答;如果两题都答则按第一小题计分)(5分)

(1)且举世誉之而不加劝,____________________,定乎内外之分,__________________,斯已矣。(《庄子·逍遥游》)

__________________,望帝春心托杜鹃。__________________,蓝田日暖玉生烟。(李商隐《锦瑟》)

(2)寡助之至,________________。多助之至,________________。(《孟子·公孙丑下》)

高余冠之岌岌兮,__________________。芳与泽其杂糅兮,________________。(屈原《离骚》)

____________________,浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

13.[答案] (1)举世非之而不加沮 辩乎荣辱之境 庄生晓梦迷蝴蝶 沧海月明珠有泪

(2)亲戚畔之 天下顺之 长余佩之陆离 唯昭质其犹未亏 乱花渐欲迷人眼

[解析] 本题考查较难记忆的或有易混字和难写字的课外名句和课内重点句子。给出后句,要求写前句,难度较大,都容易写错。(1)“沮”“辩”“晓”等字易错。(2)“畔”“陆离”“昭质”等字易错,混淆。

五、(22分)

阅读下面的文字,完成14~17题。

林肯中心的鼓声

木 心

搬到曼哈顿,与林肯中心几乎接邻,听歌剧,看芭蕾,自是方便,却也难得去购票。

开窗,就可望见林肯中心露天剧场之一的贝壳形演奏台。那里每天下午、晚上,各有一场演出。废了室内的自备音响,乐得享受那大贝壳中传来的精神海鲜。节目是每天和每晚更换的:铜管乐、摇滚乐、歌剧清唱、重奏,还有时髦得名称也来不及定妥又变了花样的什么音乐。我躺着听,边吃边喝听,比罗马贵族还惬意。但夏季没过完,我已经非常厌恶那大贝壳中发出的声音了:不想“古典”的日子,偏偏是柔肠百转的惹人腻烦;不想摩登的夜晚,硬是以火爆的节奏乱撞耳膜。不花钱买票,就这样受罚了。所以每当雷声起,电光闪,阵雨沛然而下,我开心,看你们还演奏不!

可惜不是天天都有大雷雨,只能时候一到,关紧窗子。如果还是隐隐传来,便开动自己的音响与之抗衡,奇怪的是,但凡抱着这样心态的当儿,就也听不进自选的音乐。可见行事必得出自真心,强求是不会快乐的。

某夜晚,灯下写信,那大贝壳里的频率又发作了,看看窗外的天,不可能下雨,窗是关紧的,别无良策,管自己继续写吧……乐器不多,鼓、圆号、低音提琴,不三不四的配器……管自己写吧……

写不下去了——鼓声,单是鼓声,由徐而疾,疾更疾,忽沉忽昂,渐渐消失,突然又起翻腾,恣意癫狂,石破天惊,戛然而止。再从极慢极慢的节奏开始,一程一程,稳稳地进展……终于加快……又回复凝重的持续,不徐不疾,永远这样敲下去,永远这样敲下去了,不求加快,不求减慢,不求升强降弱,唯一的节奏,唯一的音量……其中似乎有微茫、偶然的变化,变化太难辨识,却使听觉出奇地敏感,出奇敏感的绝望者才能感觉到它。之后鼓声似乎有所加快,有所升强……后又加快升强,渐快,更快,越来越快,越来越快……快到不像是人力击鼓,但机械的鼓声绝不会有这“人”味,是人在击鼓,是个非凡的人,否定了旋律、调性、音色,各种记谱符号。这鼓声引醒的不是一向由管乐、弦乐、声乐所能引醒的因素。人,除了历来习惯于被管乐、弦乐、声乐所引醒的因素之外,还确有非管乐、弦乐、声乐所能引醒的因素,它们一直沉睡着,淤积着,荒芜着,原始而古老。在尚无管乐、弦乐、声乐伴随时, 这些因素出现于打击乐,在漫长的遗弃废置之后,被今晚的鼓声所引醒,显得陌生而新鲜。这非音乐的鼓声使我回到古老的蛮荒状态,更接近宇宙的本质。这鼓声接近于无声,最后仿佛只剩下鼓手一人,而这人必定是遒劲与美貌、粗犷与秀丽浑然一体的无年龄的人——真奇怪,单单鼓声就可以这样顺遂地把一切欲望击退,把一切观念敲碎,不容旁骛,不可方物,把它们粉碎得像基本粒子一样分裂飞扬在宇宙中……

我扑向窗口,猛开窗子,鼓声已经在圆号和低音提琴的抚慰中作激战后的喘息,低音提琴为英雄拭汗,圆号捧上了桂冠,鼓声也将息去——我心里发急,鼓掌呀!为什么不鼓掌,涌上去,把鼓手抬起来,抛向空中,摔死也活该,谁叫他击得这样好啊!

我激动过分,听众在剧烈鼓掌,尖叫……我望不见那鼓手,只听得他在扬声致谢……掌声不停……但鼓声不起,他一再致谢,终于道晚安了,明亮的大贝壳也转为暗蓝,人影幢幢,无疑是散场。

我懊丧地伏在窗口,开窗太迟,开窗太迟,没有全部听清楚,还能到什么地方去听他击鼓,冒着大雨我也会步行去的。

我不能荏弱得像个被遗弃的人。

又不是从来没有听见过鼓声,我是向来注意各种鼓手的,非洲的,印度的,中国的……然而这个鼓手怎么啦,单凭一只鼓就使人迷乱得如此可怜!我承认他是个幸福的人,我分不到他的幸福。

(有删改)

14.解释下列两句话在文中的含意。(4分)

(1)我不能荏弱得像个被遗弃的人。

(2)我承认他是个幸福的人,我分不到他的幸福。

15.文章运用了哪些修辞手法来描写鼓声?请简要分析。(6分)

16.林肯中心的鼓声唤起了“我”的哪些感悟?请简要分析。(6分)

17.对林肯中心的演出,“我”表现出哪些情感变化?请结合全文简要分析。(6分)

14.[答案] (1)①现场鼓手的演奏结束了,“我”因不能再次听到鼓声和听众一起疯狂而失落;②受到鼓声的鼓舞,“我”希望能过上一种新鲜有力的生活。(2)①鼓声让“我”相信,这个鼓手是近乎自然的,因而他是幸福的;②作为听众,“我”被鼓手的鼓声吸引,却不能分享他们此时的愉悦,这让“我”感到有些遗憾。

[解析] 理解句子含意,注意语境,此外还要抓住一些关键词语。第(1)句话中的关键词语是“荏弱”及“被遗弃的人”,这是“我”听完鼓声之后的心理活动,我受到了鼓舞,此时我有了这样的希望。第(2)句话中的关键词语是“幸福”及“分不到”。“幸福”是说这个鼓手他近乎自然,“分不到”是说我不能分享他们此时的愉悦,这是我感到遗憾的事情。

15.[答案] ①用排比的手法,表现鼓声的节奏和声音由缓转急、不断强化的过程;②用夸张的手法,表现鼓手技艺的高超,极大地渲染了鼓声的感染力;③用对比的手法,表现“我”的感情激动和失落的变化,以此突出鼓声给我带来的影响。

[解析] 解答本题要从文段中找出关于鼓声的描写内容。关于鼓声的描写主要集中在第五段,先从语句确认手法,如“不求加快,不求减慢,不求升强降弱”等是排比;“单单鼓声就可以这样顺遂地把一切欲望击退……”这是夸张的手法;还有就是关于我的情感的变化,这是对比。指出手法之后,根据内容分析手法的效果即可。

16.[答案] ①鼓声打破了“我”所习惯的管弦乐和声乐的表现方式,让“我”重新感受到打击乐的原始魅力;②鼓声唤醒了“我”精神中一直沉睡着、淤积着和荒芜着的因素,让“我”认识到它们的陌生和新鲜;③鼓声打破了欲望和观念的束缚,让“我”体会到重回自然的自由和幸福,表达了“我”寻求精神动力的愿望。

[解析] 此类试题需要读懂文章,找出文中作者的议论和抒情部分,然后再分条概括出来,尤其需要注意鼓声给我带来的震撼。

17.[答案] ①初来曼哈顿,“我”对能够免费享受林肯中心丰富多彩的音乐而感到很惬意;②不久,“我”对从林肯中心传出的、不合意愿却又不得不听的音乐感到痛苦和厌恶;③最后,“我”被林肯中心的鼓声所吸引、震撼,甚至为之疯狂。

[解析] 本题考查对文章思路的把握能力。需从文中找出关于“我”心理变化的语句,“乐得享受那大贝壳中传来的精神海鲜”;“我已经非常厌恶那大贝壳中发出的声音了”;根据最后“我”的表现来看,“我”已经被鼓声震撼了。

六、(15分)

18.下面是某杂志编辑部收到的一封读者来信的部分内容,有五处用语不当,请指出并改正,要求修改后语言得体,语意连贯。(5分)

我是一位退休的先生,长期以来一直自费订阅贵刊。我之所以如此,除了它内容丰富、知识性强之外,也有一点就是它格调高雅。因为贵刊今年第1期刊载的《烟酒与健康》一文不仅与你们一贯的风格明显不合,况且还有一些科学性错误,让我大感意外。

18.[答案] ①“一位”改为“一个”;②“先生”改为“医生”或者其他职业性称谓;③“也”改为“还”;④“因为”改为“不过”;⑤“况且”改为“而且”。

[解析] 本题考查语言得体及词语运用的能力。因为是自称,所以“一位”不当,改为“一个”;“先生”也是对别人的尊称,所以改为表示职业类的称谓即可;跟“除了”相搭配的应该是“还”;第三句表转折,所以应把“因为”改为“不过”;“况且”表让步,此处应该表递进,应改为“而且”。

19.把下面这个长句改写成几个较短的句子,可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。(4分)

教练在赛后分析会上对我在比赛中的表现进行的深入剖析,使我对自己在这次比赛中由于骄傲自大、轻视对手导致的严重失误有了更进一步的认识,并作出了坚决改正错误,争取在下一次比赛中取得好成绩的保证。

19.[答案] 我在这次比赛中出现了严重失误,赛后分析会上,教练对我在比赛中的表现进行了深入剖析,我进一步认识到失误的原因在于我骄傲自大、轻视对手,并保证坚决改正错误,争取在下一次比赛中取得好成绩。

[解析] 这是长句变短句,所以需要先提出主干,然后把长句中的附加成分提出做句子,注意句子不要过长,且前后有一定的关联,尤其不要改变句子的原意。

20.仿照下面的示例,自选话题,另写一句话,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。(6分)

平和犹如绿叶,春天衬万紫千红却无妒意,秋天托累累硕果而不张扬。

20.[答案] 宽容犹如大海,平静容军舰小船却无愠色,翻腾包鱼虾龟蟹而不拒绝。

[解析] 仿写时要注意内容和形式两部分,形式是容易把握的,……犹如……,……,……;内容上注意整体性,同时要注意使用比喻的修辞手法。

七、(60分)

21.阅读下面的文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

4月29日,尚先生把手机落在了出租车上。他随后拨打那部手机,对方接听后立即挂断。他又发短信表示,愿意出2000元“买”回手机。一小时后,尚先生收到回复,说要归还手机。见面后才知道,捡手机的是一位年轻人。尚先生要酬谢他,但对方交还手机后就转身离去了。

当天晚上,记者联系到那位年轻人,年轻人说:“我本来无意归还,但看到手机里的照片和信息,发现机主刚刚给芦山地震灾区汇去一大笔捐款,很受感动。我不能见利忘义,不能用贪心对待爱心。我也要像尚先生那样多一些真诚和友善。”

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

21.[写作指导] 这是一道材料作文题。材料说年轻人捡到尚先生的手机,尚先生要求归还,可年轻人不愿意。后来尚先生出2000元把手机“买”回来,可是年轻人又改变主意,无条件归还。原因是年轻人看见手机里面关于尚先生捐助的内容。由此我们看出,爱心是中华民族的美德,良知是做人的底线,自律是良心的守护神,可以缺少吃,可以缺少穿,却不可以缺失德性!

写好这篇作文,首先,要明确体裁。要求“选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题”。其次,要选准写作的角度。材料究竟叙述了哪些人,哪些事。这两个人物,一个是年轻人,一个是尚先生。可以从尚先生的角度写,也可以从年轻人的角度写。如果从年轻人的角度写,我们会思考两个角度,一是年轻人本身是有问题的,他的问题是捡了人家的手机不还,可是年轻人看到了尚先生手机当中有芦山地震的捐款信息,年轻人被感动了,这说明年轻人的本质是善良的。综合以上分析,可提炼出“真诚与善良”“榜样的力量”“储足正能量”“爱心的作用”等观点。无论选择哪个角度,都要做到中心突出。可以写成记叙文,可以写成议论文,也可以构思成小小说形式,从而写出见解独到、立意深刻、富有哲理的佳作。

一、(12分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )

A.女红(gōng) 安土重迁(zhòng) 商埠(fǔ)

花团锦簇(cù)

B.莅临(lì) 大放厥词(jué) 挟制(xié)

蔫头耷脑(yān)

C.懦弱(nuò) 年高德劭(shào) 两栖(qī)

沁人心脾(qìn)

D.遽然(jù) 精神抖擞(sǒu) 坍陷(tà)

一柱擎天(qíng)

1.C [解析] A.埠,读bù。B.蔫,读niān。D.坍,读tān。

2.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.客厅墙上挂着我们全家在桂林的合影,尽管照片有些褪色,但温馨和美的亲情依然历历在目。

B.为了完成在全国的市场布局,我们三年前就行动了,特别是在营销的制订上可谓处心积虑。

C.沉迷网络使小明学习成绩急剧下降,幸亏父母及时发现,并不断求全责备,他才戒掉了网瘾。

D.他在晚会上出神入化的近景魔术表演,不仅令无数观众惊叹不已,还引发了魔术道具的热销。

2.D [解析] A.历历在目:指一一清晰地展现在眼前。一般用于具体事物,不能用于“亲情”之类的抽象事物。B.处心积虑:千方百计地盘算(多含贬义)。此项语境为褒义,用在这里错误。C.求全责备:指苛责别人,要求完美无缺。求、责:要求;全、备:完备,完美,齐全。这里望文生义,不是“批评责备”的意思。D.出神入化:形容技艺达到了绝妙的境界。易误用为形容听得出神。

3.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.波士顿马拉松赛的两声爆炸,无疑给大型体育比赛的安保工作敲响了警钟,如何确保赛事安全,成为组织方必须面对的新难题。

B.对那些刻苦训练的年轻运动员,即使他们在比赛中偶尔有发挥失常的情况,依然应该受到爱护,绝不能一棍子就把人打倒。

C.这次大会的志愿者服务工作已经完成了,我们咀嚼、体味这一段经历,没有失落感,有的只是在平凡事务中享受奉献、成长与幸福。

D.深陷债务危机的希腊和西班牙,失业率已经超过20%,主要是由于这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策所导致的。

3.A [解析] B.主语不明确,应删去“对”“他们”。C.成分残缺,“有的只是在平凡事物中享受奉献、成长与幸福”一句缺宾语,应该加上“的体验”。D.句式杂糅,“主要是由于这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策所导致的”应该改成“主要是由于这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策”,或改成“主要是这两个国家经济衰退和实施大规模财政紧缩政策所导致的”。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

岳麓书院已有一千多年的历史,________,________,________,________,________,________,特别是各处悬挂的历代楹联,散发出浓郁的文化气息。

①院落格局中轴对称、层层递进

②给人一种庄严、幽远的厚重感

③它集教学、藏书、祭祀于一体

④主体建筑头门、大门、二门、讲堂、御书楼集中于中轴线上

⑤门、堂、斋、轩、楼,每一处建筑都很古朴

⑥讲堂布置在中轴线的中央,斋舍、专祠等排列于两旁

A.②③④⑥⑤① B.②⑥④①⑤③

C.③①④⑥⑤② D.③②⑥④①⑤

4.C [解析] 解答本题要从“岳麓书院”的建筑特征的角度进行。从内容上来看,先从总体上介绍“岳麓书院”的总体特征,再分别介绍在中轴线上的重要建筑,这样介绍才井然有序,包括主体建筑及重点介绍讲堂,因此先排第③句,紧接第①句,再排④⑥句,最后介绍建筑的风格:古朴、厚重,即⑤②句。答案为C。

二、(9分,每题3分)

阅读下面的文字,完成5~7题。

大多数环境学论著认为,人类大量排放二氧化碳等温室气体,导致全球气温上升,而全球变暖将使地球两极的冰川融化,海平面上升,进而给人类的生存造成威胁,但是,荷兰学者克罗宁博格所著的《人类尺度:一万年后的地球》一书中的观点,似乎可以让人稍稍缓解一下在气候变暖问题上的紧张感。作者的基本观点是:当下发生的所有气候变化,从地球的立场出发,都是“正常动作”。大自然的变化类似于四季交替,只不过是它的时间尺度要长得多。根据作者的描述,大自然的“春天”是在一万年以前开始的,那时,天气已开始转暖,曾经覆盖了当今人类广泛活动区域的冰层逐渐在阳光下融化,海平面上升,而人类祖先的生活方式则开始从渔猎转向定居农业。到现在,人类已经处在“夏季”,因此我们没有必要担心气温上升可能会带来的危害。“夏季”终将过去,这也是自然规律,只不过是要再等待一段漫长的时期,“秋季”才会来临。那时海平面将会下降,而今天人们因为气温上升所引发的讨论也将随之结束。

克罗宁博格面对当前全球气候变暖的趋势,以及由此造成的极端天气频发、荒漠化加重、物种灭绝加速等情况,之所以显得十分淡定,在于他看待这一问题时使用了与众不同的时间尺度。通常人们只考虑几十年或几百年的事情,并且一直在用这种人类的尺度去衡量大自然,结果每个人都为现在的气候最大值紧张不已。其实,这在克罗宁博格看来只不过是大自然循环中出现的“一丝波纹而已”。

如果我们超越现阶段人类思考问题的尺度,观察一个漫长的周期,情形也许就不会那么令人沮丧了——那就是一万年的时间尺度。为什么要一万年的时间尺度?因为人类现在所处的地质时代开始于一万年以前;地质学的知识也告诉我们,类似于我们现在所处的温暖期一般不会超过一万年;大约一万年前爆发的火山目前都处在活动期等等。与地质学应用的时间尺度相比,人类的尺度就不那么适用了。这也难怪他要嘲讽因为气候变暖、海平面上升而变得异常焦虑的人们。“为什么要大张旗鼓地围着小周期内出现的现象团团转?”

《人类尺度:一万年后的地球》这本书的观点有助于提升人类面对气候变暖、海平面上升所带来的挑战的勇气,正像作者所说的那样:穿着熊皮、拿着石斧的石器时代的人类尚且知道如何在冰期生存下来,我们难道无法运用现代高科技去解决海平面上升一米带来的后果吗?当然,与此同时我们也应该意识到,即使人类的活动对于全球气候变暖的作用微不足道,我们也不能从此以后就不加节制地去排放温室气体。大量地消耗资源和排放二氧化碳已经严重地破坏了自然生态和人类的生存环境,所以克罗宁博格也表示,“我们应该节约能源”以保护有限的资源。

(摘编自俞金尧《全球气候变暖与人类的活动无关吗?》)

5.下列关于本文第一、二两段内容的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.以二氧化碳为主的温室气体是导致全球变暖的罪魁祸首,这已经成为大多数环境学论著的观点,但是克罗宁博格对此并不认同。

B.温室气体使全球变暖,并由此造成地球两极冰川融化的现象,从地球的立场出发,这实际上属于大自然的“正常运作”。

C.全球变暖会导致一系列灾难性的后果,例如极端天气频发、荒漠化加重、物种灭绝加速,这给人类的生存造成了威胁。

D.面对当前全球气候变暖的趋势,克罗宁博格并没有使用“人类的尺度”来衡量这一问题,所以他显得十分淡定。

6.下列理解,不符合原文意思的一项是( )

A.克罗宁博格对地球的未来作出了预测,并以此为基础,从地质史上的火山爆发以及气候变化等自然进程的角度进行了论证。

B.克罗宁博格认为,如果我们超越现阶段人类思考问题的尺度,从一个漫长的周期来观察温室效应的话,那么可能就不会如此焦虑了。

C.《人类尺度:一万年后的地球》向二氧化碳排放与气候变暖二者密切相关的观点提出了挑战,为我们思考气候的变化提供了新的角度。

D.大量地消耗自然资源会严重地破坏人类的生存环境,这是无法回避的事实,所以克罗宁博格也表示“我们应该节约能源”。

7.根据原文内容,下列推断不正确的一项是( )

A.在大自然的“春天”降临之前的远古时期,气候异常寒冷,广大区域都覆盖着冰层,因此人类的祖先当时并没有采取定居农业的生活方式。

B.通常人们只考虑几十年或几百年的事情,克罗宁博格却改变了研究的视野:他不考虑明年,也不考虑一百年后的事,而是将目光投向了一万年以后。

C.克罗宁博格采用一万年的时间尺度来观察、分析地球气候变暖的问题,这并不意味着地质学上的时间尺度都是以一万年为单位的。

D.石器时代的人类能在冰期中生存下来,与今天我们试图解决海平面上升带来的问题相比,虽然形式不同,实质都是积极利用知识应对危机的表现。

5.B [解析] 原文第一段中说“荷兰学者克罗宁博格所著的《人类尺度:一万年后的地球》一书中的观点”,并不是共同认同的观点,因此表述不恰当。A、C、D三项表述正确,其信息均在第一、二段中。

6.A [解析] A项的内容出现在文本第三段,克罗宁博格对地球气候变暖、荒漠化等问题非常淡定,不用担心,他认为气候变暖期有一个限度,引用事例论证这个问题,不能算是对地球的未来的预测。故A项表述不当。B、C、D三项内容均在原文的信息有所体现,表述正确。

7.B [解析] 克罗宁博格是以一万年作为一个时间尺度,并不是说要考虑一万年以后的事情,这里将目光投向多少年显然是错误的,属于内容方面的错误。

三、(9分,每题3分)

阅读下面的文言文,完成8~10题。

杜慧度,交人也,本属京兆。曾祖元,为宁浦太守,遂居交。父瑗,字道言,仕州府为日南、九德、交太守。初,九真太守李逊父子勇壮有权力,威制交土,闻刺史滕遁之当至,分遣二子断遏水陆津要,瑗收众斩逊,州境获宁。除龙骧将军。遁之在州十余年,与林邑累相攻伐,遁之将北还,林邑王范胡达攻破日南、九德、九真三郡,遂围州城。时遁之去已远,瑗与第三子玄之悉力固守,多设权策,累战,大破之。连捷,故胡达走还林邑,乃以瑗为龙骧将军、交州刺史。卢循窃据广州,遣使通好,瑗斩之。义熙六年,年八十四,卒。慧度,瑗第五子也。初为州主簿,流民督护,迁九真太守。瑗卒,府州纲佐以交土接寇,不宜旷职,共推慧度行州府事,辞不就。七年,除使持节、督交州诸军事、交州刺史。诏书未至,其年春,卢循袭破合浦,径向交州。慧度乃率文武六千人距循,禽循长史孙建之。循虽败,余党犹有三千人,皆习练兵事。六月庚子,循晨造南津,命三军入城乃食。慧度悉出宗族私财,以充劝赏。慧度自登高舰,合战,放火箭雉尾炬,步军夹两岸射之,循众舰俱然,一时散溃,循中箭赴水死。斩循及父嘏,并循二子,传首京邑。封慧度龙编县侯,食邑千户。高祖践阼,进号辅国将军。其年,率文武万人南讨林邑,所杀过半,前后被抄略,悉得还本。林邑乞降,输生口、大象、金银、古贝等,乃释之。慧度布衣蔬食,俭约质素,能弹琴,颇好《庄》《老》。禁断淫祀,崇修学校,岁荒民饥,则以私禄赈给。为政纤密,有如治家,由是威惠沾洽,奸盗不起,乃至城门不夜闭,道不拾遗。少帝景平元年,卒,时年五十。

(节选自《宋书·杜慧度传》)

8.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.为宁浦太守,遂居交 遂:于是。

B.分遣二子断遏水陆津要 遏:禁绝。

C.与林邑累相攻伐 累:屡次。

D.以交土接寇,不宜旷职 旷:空缺。

9.以下句子分为四组,表明杜瑗、慧度父子军政才干的一组是( )

①多设权策,累战,大破之 ②窃据广州,遣使通好,瑗斩之 ③乃率文武六千人距循 ④放火箭雉尾炬,步军夹两岸射之 ⑤一时散溃,循中箭赴水死 ⑥禁断淫祀,崇修学校

A.①②③ B.①④⑥

C.②④⑤ D.③⑤⑥

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.杜瑗处事果决而有计谋,他担任太守时两次平定骚乱,先是斩杀作乱的九真太守李逊,境内得到安宁;继而与玄之击退来犯的胡达,使之退回林邑。

B.杜慧度为人谦逊而顾大局,杜瑗死,府州官吏推举杜慧度主持州府事,他未接受;而当卢循来犯,虽然任命他的诏书尚未到达,他还是率众抗敌。

C.杜慧度一心向公而又谙熟战略。与卢循决战前,为激励将士他拿出家族全部财产作为奖赏。交战时他又巧用火攻烧毁敌方一应战舰,大获全胜。

D.杜慧度生活俭朴,治事有方。平日里他布衣蔬食,只管弹弹琴,读读《庄》《老》;而为政却细致绵密,犹如治理家庭;遇上饥荒,常以私人薪俸赈济灾民。

8.B [解析] A.“遂居交趾”中的“遂”是副词“于是”的意思,正确。B.“遏”是“阻止”的意思,不是“禁绝”,由此可见B项错误。C.“累相攻伐”是“屡次攻打”的意思,推断C项正确。D.“旷”是形容词,是说这里地理位置重要,不能空缺地方官,因此解释为“空缺”,正确。

9.B [解析] A.第①句是指杜瑗的军事才能,正确。第②句是指杜瑗处理私自占据广州的卢循,说明他执法严格而非军政才干。第③句说明杜慧度积极讨贼,不正确。第④句是说杜慧度运用战术破袭敌军,正确。第⑤句是说敌军战败而逃的情形,不正确。第⑥句是说杜慧度重视教育,具有政治才干,正确。

10.D [解析] D项表述不当。原文中“能弹琴,颇好《老》《庄》”与“只管弹弹琴,读读《老》《庄》”明显不同,因而错误。

四、(23分)

11.把第I卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)六月庚子,循晨造南津,命三军入城乃食。

(2)由是威惠沾洽,奸盗不起,乃至城门不夜闭,道不拾遗。

11.[答案] (1)六月庚子这天,卢循清晨到达南津,命令三军攻入城中才能吃饭。

(2)从此声威恩泽及于全境,邪恶偷盗之事不再发生,以至于城门夜不关闭,人们路不拾遗。

[解析] (1)“造”是“到达”的意思;“入城”是“攻入城中”的意思;“乃”是副词,“才”。(2)“威惠”是“声威恩泽”的意思;“奸盗”是指“邪恶偷盗之人”,形容词用作名词;“乃至”是“以至于”的意思。

【参考译文】

杜慧度,是交阯人。祖籍京兆。他曾祖父杜元,做宁浦太守,于是迁居交阯。他父亲杜瑗,字道言。在州府做官,做过日南、九德、交阯太守。当初,九真太守李逊父子勇敢健壮有权力,威风盖过交州。李逊听说刺史滕遁之要到,便分派他的两个儿子截断水陆要路。杜瑗收集人马杀掉李逊,交州得以安宁。被任命为龙骧将军。滕遁之在交州十余年,和林邑国之间多次互相攻击。滕遁之将回到北方,林邑王范胡达攻克日南、九德、九真三郡,于是围攻州城。当时滕遁之已走远了,杜瑗和他的第三个儿子杜玄之竭尽全力防守、设计谋划,经多次交战,大败敌人。连战皆捷,所以范胡达逃回林邑。朝廷于是用杜瑗为龙骧将军、交州刺史。卢循偷偷地占据了广州,派使者交结他,杜瑗将来人斩首。义熙六年,杜瑗八十四岁去世。杜慧度,是杜瑗的第五个儿子。开始当州的主簿,流民督护,接着升官九真太守。杜瑗去世,府州官吏们认为交州与外国相邻,不应空缺刺史,共同推举杜慧度代管交州府中事务,杜慧度坚决辞让不接受。七年,朝廷命他当使持节、督交州诸军事、交州刺史。诏书还未抵达,当年春天,卢循袭占合浦郡,直接向交州进发。慧度于是率领文武将士六千多人抗拒卢循的军队。双方经过交战,活捉卢循长史孙建之。卢循虽然失败,其残余还有三千多人,而且都是久经战斗的老兵。六月庚子这天,卢循清晨到达南津,命令三军攻进城中才吃饭。杜慧度把宗族的私有财产拿出来作为赏赐部众的物资。杜慧度亲自攀上高船,与卢循的部队交战。在火箭的尾巴上点火射向敌人,步兵则在两岸猛烈射击敌人,卢循的舰船都燃烧起来,卢军顷刻之间大败而逃,卢循被箭射中掉入水中淹死。杜军将卢循和他的父亲卢嘏,以及卢的两个儿子斩首,他们的脑袋被送到京城。杜慧度被封龙编县侯,享受一千户租税待遇。高祖刘裕登基做皇帝,杜慧度进号辅国将军。当年,杜慧度率领文武将士一万多人南征林邑国,杀死了林邑国的大半士兵,而宋军前前后后被林邑国掠走的人财却都归还了。林邑国王请求投降,并且输送牲口、大象、金银、古贝等,于是放过林邑国。杜慧度穿布衣,吃素菜,俭约朴素,会弹琴,很喜欢读《老子》《庄子》。在州内严禁多余的庙宇,广修学校,荒年之际人民没饭吃,便用个人的俸禄赈济人民。在管理上很严密,好像治家一样,从此声威恩泽及于全境,邪恶偷盗之事不再发生,以至于城门夜不关闭,路不拾遗。少帝景平元年去世,享年五十岁。

12.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。(8分)

客 从

杜 甫

客从南溟来,遗我泉客珠①。

珠中有隐字②,欲辨不成书。

缄之箧笥③久,以俟公家须。

开视化为血,哀今征敛无。

【注】 ①泉客珠:指珍珠。泉客,传说中的人鱼,相传它们流出的眼泪能变为珍珠。②隐字:佛教传说,有些珠子中隐隐有字。③箧笥:指储藏物品的小竹箱。

(1)这首诗讲述了一个故事,请简述这个故事。(4分)

(2)从全诗看,“珠中有隐字”、珍珠“化为血”各有什么寓意?(4分)

12.(1)[答案] 有客人从南海来送给我一颗珍珠,珍珠里隐约有字,想辨认却又不成字。我把它长久地藏在竹箱里,等候官家来征收,但后来打开箱子一看,珍珠却化成了血水,可悲的是我现在再也没有什么可应付官家的征敛了。

[解析] 解答本题关键是理解诗句的意思,解答时不需要展开想象和联想,只需把诗句的意思理解出来,然后连缀成文即是一个故事。答出故事梗概的给2分;答出“欲辨不成书”意思的,给1分;答出“哀今征敛无”意思的给1分。

(2)[答案] “珠中有隐字”,寓意为百姓心中有难言的隐痛。珍珠“化为血”,寓意为官家征敛的实为平民百姓的血汗。

[解析] 解答本题需要注意诗歌的整体情感,本诗是对官府横征暴敛的无奈和愤怒,所以回答时须紧密结合诗歌的主旨,然后抓住“隐”和“血”两个关键词回答。答出“珠中有隐字”寓意的给2分;答出珍珠“化为血”寓意的给2分。

【诗歌赏析】

这是一首政治讽刺诗。诗歌通过讲述一个故事,表明了深刻的寓意,即揭露封建统治阶级的赋税之重,给百姓带来了深重的灾难。“有隐字”“化为血”明确地传达出这些隐情。“有隐字”,即有一个隐约不清的字。因为隐约不清,所以辨认不出是个什么字。书,即文字。珠由泪点所成,故认为珠上“有隐字”,这个字说穿了便是“泪”字。它是如此模糊,却又如此清晰。“化为血”,实即化为乌有,但说“化为血”,更能显示出人民遭受残酷剥削的惨痛。这又是从泪化为珠想出来的。原有的财物,已经剥夺一光,而公家的征敛,仍有加无减,所以说“哀今征敛无”。它意味着从今以后再没有什么东西可供搜刮的,意在警告统治阶级应该看到他们所剥削的一切财物其中都含着人民的血泪。我们解答时要用明确的语言表达出来。

13.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(两题任选一题作答;如果两题都答则按第一小题计分)(5分)

(1)且举世誉之而不加劝,____________________,定乎内外之分,__________________,斯已矣。(《庄子·逍遥游》)

__________________,望帝春心托杜鹃。__________________,蓝田日暖玉生烟。(李商隐《锦瑟》)

(2)寡助之至,________________。多助之至,________________。(《孟子·公孙丑下》)

高余冠之岌岌兮,__________________。芳与泽其杂糅兮,________________。(屈原《离骚》)

____________________,浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

13.[答案] (1)举世非之而不加沮 辩乎荣辱之境 庄生晓梦迷蝴蝶 沧海月明珠有泪

(2)亲戚畔之 天下顺之 长余佩之陆离 唯昭质其犹未亏 乱花渐欲迷人眼

[解析] 本题考查较难记忆的或有易混字和难写字的课外名句和课内重点句子。给出后句,要求写前句,难度较大,都容易写错。(1)“沮”“辩”“晓”等字易错。(2)“畔”“陆离”“昭质”等字易错,混淆。

五、(22分)

阅读下面的文字,完成14~17题。

林肯中心的鼓声

木 心

搬到曼哈顿,与林肯中心几乎接邻,听歌剧,看芭蕾,自是方便,却也难得去购票。

开窗,就可望见林肯中心露天剧场之一的贝壳形演奏台。那里每天下午、晚上,各有一场演出。废了室内的自备音响,乐得享受那大贝壳中传来的精神海鲜。节目是每天和每晚更换的:铜管乐、摇滚乐、歌剧清唱、重奏,还有时髦得名称也来不及定妥又变了花样的什么音乐。我躺着听,边吃边喝听,比罗马贵族还惬意。但夏季没过完,我已经非常厌恶那大贝壳中发出的声音了:不想“古典”的日子,偏偏是柔肠百转的惹人腻烦;不想摩登的夜晚,硬是以火爆的节奏乱撞耳膜。不花钱买票,就这样受罚了。所以每当雷声起,电光闪,阵雨沛然而下,我开心,看你们还演奏不!

可惜不是天天都有大雷雨,只能时候一到,关紧窗子。如果还是隐隐传来,便开动自己的音响与之抗衡,奇怪的是,但凡抱着这样心态的当儿,就也听不进自选的音乐。可见行事必得出自真心,强求是不会快乐的。

某夜晚,灯下写信,那大贝壳里的频率又发作了,看看窗外的天,不可能下雨,窗是关紧的,别无良策,管自己继续写吧……乐器不多,鼓、圆号、低音提琴,不三不四的配器……管自己写吧……

写不下去了——鼓声,单是鼓声,由徐而疾,疾更疾,忽沉忽昂,渐渐消失,突然又起翻腾,恣意癫狂,石破天惊,戛然而止。再从极慢极慢的节奏开始,一程一程,稳稳地进展……终于加快……又回复凝重的持续,不徐不疾,永远这样敲下去,永远这样敲下去了,不求加快,不求减慢,不求升强降弱,唯一的节奏,唯一的音量……其中似乎有微茫、偶然的变化,变化太难辨识,却使听觉出奇地敏感,出奇敏感的绝望者才能感觉到它。之后鼓声似乎有所加快,有所升强……后又加快升强,渐快,更快,越来越快,越来越快……快到不像是人力击鼓,但机械的鼓声绝不会有这“人”味,是人在击鼓,是个非凡的人,否定了旋律、调性、音色,各种记谱符号。这鼓声引醒的不是一向由管乐、弦乐、声乐所能引醒的因素。人,除了历来习惯于被管乐、弦乐、声乐所引醒的因素之外,还确有非管乐、弦乐、声乐所能引醒的因素,它们一直沉睡着,淤积着,荒芜着,原始而古老。在尚无管乐、弦乐、声乐伴随时, 这些因素出现于打击乐,在漫长的遗弃废置之后,被今晚的鼓声所引醒,显得陌生而新鲜。这非音乐的鼓声使我回到古老的蛮荒状态,更接近宇宙的本质。这鼓声接近于无声,最后仿佛只剩下鼓手一人,而这人必定是遒劲与美貌、粗犷与秀丽浑然一体的无年龄的人——真奇怪,单单鼓声就可以这样顺遂地把一切欲望击退,把一切观念敲碎,不容旁骛,不可方物,把它们粉碎得像基本粒子一样分裂飞扬在宇宙中……

我扑向窗口,猛开窗子,鼓声已经在圆号和低音提琴的抚慰中作激战后的喘息,低音提琴为英雄拭汗,圆号捧上了桂冠,鼓声也将息去——我心里发急,鼓掌呀!为什么不鼓掌,涌上去,把鼓手抬起来,抛向空中,摔死也活该,谁叫他击得这样好啊!

我激动过分,听众在剧烈鼓掌,尖叫……我望不见那鼓手,只听得他在扬声致谢……掌声不停……但鼓声不起,他一再致谢,终于道晚安了,明亮的大贝壳也转为暗蓝,人影幢幢,无疑是散场。

我懊丧地伏在窗口,开窗太迟,开窗太迟,没有全部听清楚,还能到什么地方去听他击鼓,冒着大雨我也会步行去的。

我不能荏弱得像个被遗弃的人。

又不是从来没有听见过鼓声,我是向来注意各种鼓手的,非洲的,印度的,中国的……然而这个鼓手怎么啦,单凭一只鼓就使人迷乱得如此可怜!我承认他是个幸福的人,我分不到他的幸福。

(有删改)

14.解释下列两句话在文中的含意。(4分)

(1)我不能荏弱得像个被遗弃的人。

(2)我承认他是个幸福的人,我分不到他的幸福。

15.文章运用了哪些修辞手法来描写鼓声?请简要分析。(6分)

16.林肯中心的鼓声唤起了“我”的哪些感悟?请简要分析。(6分)

17.对林肯中心的演出,“我”表现出哪些情感变化?请结合全文简要分析。(6分)

14.[答案] (1)①现场鼓手的演奏结束了,“我”因不能再次听到鼓声和听众一起疯狂而失落;②受到鼓声的鼓舞,“我”希望能过上一种新鲜有力的生活。(2)①鼓声让“我”相信,这个鼓手是近乎自然的,因而他是幸福的;②作为听众,“我”被鼓手的鼓声吸引,却不能分享他们此时的愉悦,这让“我”感到有些遗憾。

[解析] 理解句子含意,注意语境,此外还要抓住一些关键词语。第(1)句话中的关键词语是“荏弱”及“被遗弃的人”,这是“我”听完鼓声之后的心理活动,我受到了鼓舞,此时我有了这样的希望。第(2)句话中的关键词语是“幸福”及“分不到”。“幸福”是说这个鼓手他近乎自然,“分不到”是说我不能分享他们此时的愉悦,这是我感到遗憾的事情。

15.[答案] ①用排比的手法,表现鼓声的节奏和声音由缓转急、不断强化的过程;②用夸张的手法,表现鼓手技艺的高超,极大地渲染了鼓声的感染力;③用对比的手法,表现“我”的感情激动和失落的变化,以此突出鼓声给我带来的影响。

[解析] 解答本题要从文段中找出关于鼓声的描写内容。关于鼓声的描写主要集中在第五段,先从语句确认手法,如“不求加快,不求减慢,不求升强降弱”等是排比;“单单鼓声就可以这样顺遂地把一切欲望击退……”这是夸张的手法;还有就是关于我的情感的变化,这是对比。指出手法之后,根据内容分析手法的效果即可。

16.[答案] ①鼓声打破了“我”所习惯的管弦乐和声乐的表现方式,让“我”重新感受到打击乐的原始魅力;②鼓声唤醒了“我”精神中一直沉睡着、淤积着和荒芜着的因素,让“我”认识到它们的陌生和新鲜;③鼓声打破了欲望和观念的束缚,让“我”体会到重回自然的自由和幸福,表达了“我”寻求精神动力的愿望。

[解析] 此类试题需要读懂文章,找出文中作者的议论和抒情部分,然后再分条概括出来,尤其需要注意鼓声给我带来的震撼。

17.[答案] ①初来曼哈顿,“我”对能够免费享受林肯中心丰富多彩的音乐而感到很惬意;②不久,“我”对从林肯中心传出的、不合意愿却又不得不听的音乐感到痛苦和厌恶;③最后,“我”被林肯中心的鼓声所吸引、震撼,甚至为之疯狂。

[解析] 本题考查对文章思路的把握能力。需从文中找出关于“我”心理变化的语句,“乐得享受那大贝壳中传来的精神海鲜”;“我已经非常厌恶那大贝壳中发出的声音了”;根据最后“我”的表现来看,“我”已经被鼓声震撼了。

六、(15分)

18.下面是某杂志编辑部收到的一封读者来信的部分内容,有五处用语不当,请指出并改正,要求修改后语言得体,语意连贯。(5分)

我是一位退休的先生,长期以来一直自费订阅贵刊。我之所以如此,除了它内容丰富、知识性强之外,也有一点就是它格调高雅。因为贵刊今年第1期刊载的《烟酒与健康》一文不仅与你们一贯的风格明显不合,况且还有一些科学性错误,让我大感意外。

18.[答案] ①“一位”改为“一个”;②“先生”改为“医生”或者其他职业性称谓;③“也”改为“还”;④“因为”改为“不过”;⑤“况且”改为“而且”。

[解析] 本题考查语言得体及词语运用的能力。因为是自称,所以“一位”不当,改为“一个”;“先生”也是对别人的尊称,所以改为表示职业类的称谓即可;跟“除了”相搭配的应该是“还”;第三句表转折,所以应把“因为”改为“不过”;“况且”表让步,此处应该表递进,应改为“而且”。

19.把下面这个长句改写成几个较短的句子,可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。(4分)

教练在赛后分析会上对我在比赛中的表现进行的深入剖析,使我对自己在这次比赛中由于骄傲自大、轻视对手导致的严重失误有了更进一步的认识,并作出了坚决改正错误,争取在下一次比赛中取得好成绩的保证。

19.[答案] 我在这次比赛中出现了严重失误,赛后分析会上,教练对我在比赛中的表现进行了深入剖析,我进一步认识到失误的原因在于我骄傲自大、轻视对手,并保证坚决改正错误,争取在下一次比赛中取得好成绩。

[解析] 这是长句变短句,所以需要先提出主干,然后把长句中的附加成分提出做句子,注意句子不要过长,且前后有一定的关联,尤其不要改变句子的原意。

20.仿照下面的示例,自选话题,另写一句话,要求使用比喻的修辞手法,句式与示例相同。(6分)

平和犹如绿叶,春天衬万紫千红却无妒意,秋天托累累硕果而不张扬。

20.[答案] 宽容犹如大海,平静容军舰小船却无愠色,翻腾包鱼虾龟蟹而不拒绝。

[解析] 仿写时要注意内容和形式两部分,形式是容易把握的,……犹如……,……,……;内容上注意整体性,同时要注意使用比喻的修辞手法。

七、(60分)

21.阅读下面的文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分)

4月29日,尚先生把手机落在了出租车上。他随后拨打那部手机,对方接听后立即挂断。他又发短信表示,愿意出2000元“买”回手机。一小时后,尚先生收到回复,说要归还手机。见面后才知道,捡手机的是一位年轻人。尚先生要酬谢他,但对方交还手机后就转身离去了。

当天晚上,记者联系到那位年轻人,年轻人说:“我本来无意归还,但看到手机里的照片和信息,发现机主刚刚给芦山地震灾区汇去一大笔捐款,很受感动。我不能见利忘义,不能用贪心对待爱心。我也要像尚先生那样多一些真诚和友善。”

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

21.[写作指导] 这是一道材料作文题。材料说年轻人捡到尚先生的手机,尚先生要求归还,可年轻人不愿意。后来尚先生出2000元把手机“买”回来,可是年轻人又改变主意,无条件归还。原因是年轻人看见手机里面关于尚先生捐助的内容。由此我们看出,爱心是中华民族的美德,良知是做人的底线,自律是良心的守护神,可以缺少吃,可以缺少穿,却不可以缺失德性!

写好这篇作文,首先,要明确体裁。要求“选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题”。其次,要选准写作的角度。材料究竟叙述了哪些人,哪些事。这两个人物,一个是年轻人,一个是尚先生。可以从尚先生的角度写,也可以从年轻人的角度写。如果从年轻人的角度写,我们会思考两个角度,一是年轻人本身是有问题的,他的问题是捡了人家的手机不还,可是年轻人看到了尚先生手机当中有芦山地震的捐款信息,年轻人被感动了,这说明年轻人的本质是善良的。综合以上分析,可提炼出“真诚与善良”“榜样的力量”“储足正能量”“爱心的作用”等观点。无论选择哪个角度,都要做到中心突出。可以写成记叙文,可以写成议论文,也可以构思成小小说形式,从而写出见解独到、立意深刻、富有哲理的佳作。

同课章节目录