2013年高考真题解析——重庆卷(语文)纯word版

文档属性

| 名称 | 2013年高考真题解析——重庆卷(语文)纯word版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 83.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-07-18 13:36:36 | ||

图片预览

文档简介

2013·重庆卷(课标语文)

一、(本大题共4小题,每小题3分,共12分)

1.下列词语中,字形和加点字的读音全都正确的一项是( )

A.有报负 贸然从事 剑出鞘qiào 如法炮制páo

B.充其量 身材魁梧 独角戏jué 人才济济jǐ

C.有文采 初日曈曈 舞翩跹xiān 古刹钟声chà

D.消防拴 幡然醒悟 踮脚尖diǎn 春风拂面fú

1.C [解析] 本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音和识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。能力层级为A级(识记)。A.有报负—有抱负。B.“角”读jiǎo。D.消防拴—消防栓。

2.下列语句中,加点词语使用不正确的一项是( )

A.终于有充足时间做早就计划做的事情了,却东摸摸西触触,有意无意地延宕。如果在一个人的生活中反复出现这种情形,我们就有理由为他担忧了。

B.就是这种敢为人先、喜欢挑战的精神,一直支持着她坚持不懈,不断创新,才让我们看到了她如此惊艳的技艺。

C.这种全方位的恶性竞争,只可能产生彻底的赢家和输家。而那些赢家也可能因为谙熟各种潜规则而变成蝇营狗苟的功利主义者。

D.他的创作风格似乎很难言说,清丽、典雅、豪放、幽默都不足以概括。在当今文坛上,他的创作可谓独树一帜。

2.B [解析] 本题考查正确使用词语的能力。能力层级为E级(表达应用)。A.延宕:拖延。B.惊艳:对女性的美艳感到惊异,也泛指对事物的美妙感到惊异。不能修饰“技艺”。C.蝇营狗苟:像苍蝇那样飞来飞去,像狗那样苟且偷生,形容人不顾廉耻,到处钻营。D.独树一帜:单独树立起一面旗帜,指自成一家。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.不管是普及的程度还是比赛的数量和质量,同一些欧美国家相比,中国的盲人足球运动都还相去甚远。

B.在此次重庆市青少年科技创新大赛中,同学们常围在一起相互鼓劲并认真总结得失,赢得的远远不只是比赛的胜负。

C.生态环境关系到每个人的生存。对于生态环境的破坏,只有减少环境污染,践行低碳环保的生活方式,才能逐渐得到改善。

D.闪闪发光的银块,如果加工成极其细小、只有十分之几微米的银粉时,会变成黑色的,这是为什么呢?

3.A [解析] 本题考查辨析并修改病句的能力。能力层级为E级(表达应用)。B.一面对两面,将“胜负”改为“胜利”;C.成分残缺,可将“对于生态环境的破坏”改为“遭到破坏的生态环境”并放到“才能”之前;D.语义重复,“极其细小”和“只有十分之几微米”删掉一个。

4.下列选项中,依次填入下面文字中横线处的标点符号,最恰当的一项是( )

《海底两万里》是科幻作家儒勒·凡尔纳创作的一部科幻小说。小说讲述了法国生物学家阿龙纳斯利用一艘构造奇妙的潜水船____鹦鹉螺号____在海底旅行的所见所闻,赞美了那深蓝的国度____史诗般的海洋。在我们身边,也有一艘这样的奇妙的潜水船____是它发现了冰海沉船,激发大导演卡梅伦拍摄了史上最赚钱的电影____是它帮助美国海军在地中海找到了不小心丢失的氢弹,避免了一次灾难。它的一生充满了传奇。人类对深海的很多重大发现中都有它的身影。它就是深潜水器中的明星____阿尔文号(Alvin)载人潜水器。

A.“ ” , 。 , :

B.—— —— , : , :

C.《 》 、 。 ; ——

D.( ) 、 : ; ——

4.D [解析] 本题考查正确使用标点的能力,能力层级为E级(表达应用)。利用排除法,第一、二处,不是书名,排除C项;第四处表示提示下文,应用冒号,排除A项;第六处有解释说明的作用,应用破折号,排除B项。

二、(本大题共3小题,共11分)

阅读下文,完成第5~7题。

年味越来越淡,越来越没意思——这是很多人过年的感受。甚至有人评论说,中国传统节日只是存留于父辈记忆里的尤物,已经成为国人食之无味、弃之可惜的“鸡肋”。压岁钱水涨船高,变成了负担,失去了原来祈福去灾的本意;庙会办到商场里边,实际就是商品交易;群发短信拜年,平均给每个人的情感又有多少?专家们认为,这一现象是传统节日的“异化”“空洞化”“物化”等原因造成的。要改变这样的现状,就要提高全民的文化自觉,让传统在现代社会得到很好的延续。

其实式微的不只是春节,元宵、端午、七夕、中秋等传统节日也在日益淡化,这是不争的事实。要究其原因,很多专家都归咎于物质的发展、城乡的转变和洋节的挤兑。在笔者看来,这都是表面的原因,真正的原因是文化在“异化”和“物化”。“节日和人一样都是有灵魂的”,当灵魂越来越缺乏依附的载体,节日就会越来越淡,越来越没意思。比如,春节文化包含教育、敬神、祭祖、尊老爱幼等内容,并通过一系列仪式来完成。而现在几乎没有人在敬神、祭祖,由于无法团聚的人越来越多,尊老爱幼也成了“隔空对话”,春节还有什么文化味道啊?取而代之的是,春节越来越物质化,越来越热闹,但越来越没有文化。

传统节日值得我们缅怀,但对传统节日的式微我们也无可奈何,因为社会在发展,原来传统节日所承载的东西,不再是人们的必需,那么传统节日就会发生变化。中国艺术研究院副院长吕品田指出:“原来的传统节日是有大量丰富的民俗活动的,和节气、时令、气候、水土,以及祭祀、祈祷、敬仰、吟诵相关联,有着缅怀、祝愿、庆贺、祈愿、敬祭等种种内涵。”随着时代的发展和社会的进步,现在的节日几乎都没有祈祷和敬祭等内容,失去了庄严的文化氛围,人们对一些不接地气的节日越来越淡化,相反对产生于国外的又接地气的节日情有独钟。当传统节日越来越没有文化味道,自然就会式微。

尽管传统节日式微是文化在“物化”的结果,但文化是需要传承的。很多传统节日属于非物质文化遗产,是需要保护的,需要去其糟粕取其精华地予以传承,并且,随着时代的发展,传统节日也会增加新的民俗活动和新的文化内涵。我们应该正确地看待传统节日的式微。在笔者看来,节日式微的内容多是不贴近现实生活或不被当今社会人们的价值观、审美观所认可的不合时宜的传统内容。我们应该通过努力,让传统节日焕发新的生机和活力。总之,传统节日是需要保护和传承的文化遗产,切不可在我们手中消失。

(有删节)

5.根据原文提供的信息,下列不属于中国传统节日式微现象的一项是(3分)( )

A.随着人们生活走向富裕,压岁钱水涨船高,节日的经济意味越来越浓。

B.随着通讯的现代化,过节时大家已习惯了编发短信互贺,进行“隔空对话”。

C.传统节日现在已不再有丰富的民俗活动,庙会也成了商品交易的载体。

D.国内不少人对产生于国外的、接地气的节日越来越情有独钟。

5.D [解析] 本题考查理解文中重要概念的含义的能力,能力层级为B(理解)。根据原文“现在的节日几乎都没有祈祷和敬祭等内容,失去了庄严的文化氛围”,D项是说明节日所承载的内涵和文化在发生变化,而非针对传统节日。

6.根据原文提供的信息,下列对中国传统节日式微真正原因的理解,符合原意的一项是(3分)( )

A.传统节日的“异化”“空洞化”“物化”。

B.物质的发展、城乡的转变和洋节的挤兑。

C.传统节日越来越没有文化味道,越来越趋向物质化。

D.传统节日不合时宜的内容得不到今天人们的认可。

6.C [解析] 本题考查筛选并整合文中信息的能力,能力层级为C(分析综合)。根据原文“这一现象是传统节日的‘异化’‘空洞化’‘物化’等原因造成的”可知A项不是真正原因。根据原文“很多专家都归咎于物质的发展、城乡的转变和洋节的挤兑。在笔者看来,这都是表面的原因”可知B项是表层原因。根据原文“真正的原因是文化在‘异化’和‘物化’”可知C项正确。D项是传统节日式微的表现。

7.怎样理解作者提出的“传统节日是需要保护和传承的文化遗产”?请联系现实生活谈谈你对保护与传承传统节日的看法。(5分)

7.[答案] (1)传统节日蕴含丰富的文化内涵,是珍贵的非物质文化遗产,但正日渐式微,所以需要保护和传承。

(2)①开展传统节日文化的学习、教育、宣传活动。②在传统节日开展新的民俗活动,以增加其新的文化内涵。③联系现实生活(举例)。

[解析] 本题考查归纳内容要点,概括中心意思,探究文本深意的能力。抓住关键句“原来传统节日所承载的东西”“很多传统节日属于非物质文化遗产,是需要保护的”可以概括出保护与传承的原因。对于保护与传承的方法,须根据“传统节日也会增加新的民俗活动和新的文化内涵”“节日式微的内容多是不贴近现实生活或不被当今社会人们的价值观、审美观所认可的不合时宜的传统内容”等概括出相应的措施。

三、(本大题共3小题,每小题3分,共9分)

阅读下文,完成第8~10题。

古之人非无宝也,其所宝者异也。孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机①。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣,知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

伍员②亡,荆急求之,登太行而望郑曰:“盖是国也,地险而民多知,其主俗主也,不足与举。”去郑而之许,见许公而问所之,许公不应,东南向而唾,伍员载拜受赐曰:“知所之矣。”因如吴。过于荆,至江上,欲涉,见一丈人,刺小船,方将渔,从而请焉。丈人度之,绝江,问其名族,则不肯告,解其剑以予丈人,曰:“此千金之剑也,愿献之丈人。”丈人不肯受曰:“荆国之法,得伍员者,爵执圭,禄万担,金千镒。昔者子胥过,吾犹不取,今我何以子之千金剑为乎?”伍员适于吴,使人求之江上则不能得也,每食必祭之,祝曰:“江上之丈人!天地至大矣,至众矣,将奚不有为也?而无以为。为矣而无以为之。名不可得而闻,身不可得而见,其惟江上之丈人乎?”

宋之野人,耕而得玉,献之司城子罕,子罕不受。野人请曰:“此野人之宝也,愿相国为之赐而受之也。”子罕曰:“子以玉为宝,我以不受为宝。”故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

今以百金与抟黍以示儿子,儿子必取抟黍矣;以和氏之璧与百金以示鄙人,鄙人必取百金矣;以和氏之璧与道德之至言以示贤者,贤者必取至言矣。其知弥精,其所取弥精;其知弥粗,其所取弥粗。

(选自《吕氏春秋·异宝》)

【注】 ①机:吉凶之兆。②伍员,字子胥,春秋时楚人。父奢兄尚均被楚平王杀害。后奔吴,佐吴五阖闾伐楚。

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.为我死,王则封汝 则:如果

B.地险而民多知,其主俗主也 知:巧诈

C.见一丈人,刺小船 刺:用篙撑

D.今以百金与抟黍以示儿子 抟:捏成团

8.A [解析] 本题考查理解常见文言实词在文中的含义和理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力,能力层级为B(理解)。根据语境,A项“则”是连词,表承接关系,“于是,就”的意思。

9.以下各组句子中,全部表现“以不受为宝”的一组是( )

①古之人非无宝也,其所宝者异也

②王果以美地封其子,而子辞

③今我何以子之千金剑为乎

④将奚不有为也?而无以为

⑤献之司城子罕,子罕不受

⑥其知弥精,其所取弥精

A.①④⑤ B.②④⑥

C.②③⑤ D.①③⑥

9.C [解析] 本题考查筛选文中的信息的能力,能力层级为C级(分析综合)。①作者表达对宝物的看法;④由江上的老人推及世间之理;⑥智慧与所获得的关系。

10.下列对原文的理解和分析,不准确的一项是( )

A.孙叔敖临终时告诫儿子“无受利地”,其子遵从父亲之意,请求王封给“名甚恶”的不利之地“寝之丘”,最终得以长久地拥有这片封地。

B.伍子胥从楚国逃亡到吴国的途中,一打鱼老人不受高官厚禄的诱惑,帮助他渡过了长江。伍子胥将千金之剑献给老人,老人不肯接受。

C.司城子罕不接受宋国农夫献上的宝玉;贤者不取和氏之璧而取道德之至言。

D.本文以历史事实、生活实例等为论据,夹叙夹议,从正反两方面论证了“所宝者异”的道理。

10.D [解析] 本题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力,能力层级为C(分析综合)。孙叔敖之子、伍员、宋之野人均从正面论证“所宝者异”的道理,文中没有从反面论证。

四、(本大题共3小题,共23分)

11. (1)把第三大题文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(共7分)

①知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。(3分)

译文:________________________________________________________________________

②名不可得而闻,身不可得而见,其惟江上之丈人乎?(4分)

译文:________________________________________________________________________

(2)用斜线(/)给下面一段文言文断句。(3分)

岁 饥 丐 者 接 踵 县 无 室 庐 以 居 之 往 往 穷 冬 严 寒 蒙 犯 霜 雪 冻 饿 而 死 者 相 藉 于 道 矣 州 县 倘 能 给 数 椽 以 安 之 岂 不 愈 于 创 亭 榭 广 园 囿 以 为 无 益 之 观 美 乎

(宋)陈襄《州县提纲》卷二

11.(1)[答案] ①知道把别人所厌恶的作为自己所喜好的,这就是明智的人和世俗的人不同的地方。

②名字不可能让人知道,身影不可能被人看见,难道只是江上的老人吗?

[解析] 本题考查“理解并翻译文中的句子”的能力,能力层级为B(理解)。第①句,关键词“以”“有道者”“所以”“ 异”;第②句,关键词“闻”“惟”“丈人”,另外还有反问语气要译出。

(2)[答案] 岁饥/丐者接踵/县无室庐以居之/往往穷冬严寒蒙犯霜雪/冻饿而死者相藉于道矣/州县倘能给数椽以安之/岂不愈于创亭榭广园囿以为无益之观美乎

[解析] 本题考查文言文断句的能力,能力层级为C(分析综合)。把握句意,在此基础上,抓住重要的虚词,如“矣”“岂”来辅助判定。

【断句译文】

当年闹饥荒,乞讨者一个接一个,县府没有房子让他们居住,往往严寒的冬天遭受霜雪,在道路上受冻受饿而死去的人互相践踏,县府如果能给予数个椽子盖起房子让他们居住,难道比不上创造亭榭苑囿没有益处的景观美吗?

【参考译文】

古代的人不是没有宝物,只是他们看作宝物的东西与今人不同。孙叔敖病了,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚国和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。楚人畏惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益,知道把别人所厌恶的作为自己所喜好的,这就是明智的人与世俗的人不同的地方。

伍员逃亡,楚国紧急追捕他。他登上太行山,遥望郑国说:“这个国家,地势险要而人民多有智慧;但是它的国君是个凡庸的君主,不足以跟他谋划大事。”伍员离开郑国,到了许国,拜见许公并询问自己宜去的国家。许公不回答,向东南方向吐了一口唾沫。伍员拜了两次,接受赐教说:“我知道该去的国家了。”于是往吴国进发。路过楚国,到了长江岸边,想要渡江。他看到一位老人,撑着小船,正要打鱼,于是走过去请求老人送他过江。老人把他送过江去。伍员问老人的姓名,老人却不肯告诉他。伍员解下自己的宝剑送给老人,说:“这是价值千金的宝剑,我愿意把它送给您。”老人不肯接受,说:“按照楚国的法令,捉到伍员的,授予执圭爵位,享受万石俸禄,赐给黄金千镒。从前伍子胥从这里经过,我尚且不捉他去领赏,如今我接受你的价值千金的宝剑做什么呢?”伍员到了吴国,派人到江边去寻找老人,却无法找到了。此后伍员每次吃饭一定要祭祀那位老人,祝告说:“江上的老人!”天地之德大到极点了,养育万物多到极点了,天地何所不为?却毫无所求。人世间,做了有利于别人的事,却毫无所求,名字不可能让人知道,身影不可能被人看见,难道只是江上的老人吗?

有一个耕地时得了一块宝玉的宋人,把宝玉献给宋国的大夫子罕,子罕(却)不接受。这个献宝玉的人说:“这是我的宝物,所以我才敢献给您。” 子罕说:“你把玉当作宝物,我把不接受当作宝物。”所以宋国年高有德的人说:“子罕不是没有宝,而是他所当作宝的东西与别人不一样。”

假如现在把百金和黄米饭团摆在小孩的面前,小孩一定去抓黄米饭团了;把和氏之璧和百金摆在鄙陋无知的人面前,鄙陋无知的人一定拿走百金;把和氏之璧和关于道德的至理名言摆在贤人面前,贤人一定听取至理名言了。他们的智慧越精深,所取的东西就越珍贵;他们的智慧越低下,所取的东西就越粗陋。

12.阅读下面这首词,然后回答问题。(7分)

鹧鸪天·酬孝峙①

[清] 钱继章

发短髯长眉有棱,病容突兀怪于僧。霜侵雨打寻常事,仿佛终南石里藤。 闲倚杖,戏临罾②。折腰久矣谢无能。熏风③未解池亭暑,捧出新词字字冰。

【作者简介】 钱继章,字尔斐,号菊农,浙江嘉善人。明崇祯九年(1636)举人,明朝曾为官,入清不仕,撰有《菊农词》。

【注】 ①孝峙:王屋,字孝峙,浙江嘉善人,明末文学家。②罾:用竹竿做支架的方形渔网。③ 熏风:东南风。

(1)上片刻画了词人怎样的自我形象?运用了什么手法?(4分)

(2)怎样理解“折腰久矣谢无能”?(3分)

12.[答案] (1)容貌病态怪异,性格坚韧不拔。用描写刻画外貌,用比喻突出性格。

(2)此句意谓:我为官很久了,要我再出任官职,则以没有能力为借口来推辞。表现了词人坚决不与清朝统治者合作的气节。

【诗歌赏析】

这首词大约作于明清之际,从词题为“酬孝峙”来看,为交游唱和之作。钱继章在这首词中叙写了自己的生活状况,并表明自己不愿为官的心迹,从中体现出易代之时明朝遗民的民族气节。

词的上片从自己的外在容貌写到内在的意志。首句勾勒出自己的容貌的一个轮廓,就如画了一幅头像,词人先非常具体地勾画出头发、眉毛、胡子的特点:短短的头发,长长的胡子,高突的眉毛。第二句,显然换了一个角度来补足这幅画,“病容”是很抽象的,故词人打了一个比方,说是“怪于僧”。这里提到“僧”,联系清初明朝遗民纷纷遁入空门的情况来看,正暗合上句“发短”的含义,念念不忘自己为明朝遗民。“突兀”承上句“有棱”,除描绘出容貌“怪”之外,还表现出傲岸的民族气节。以上两句是写自己的容貌,接下两句写自己的意志:尽管生活的环境如霜侵雨打般的恶劣,但我的意志就像终南山石罅中生长的青藤一样,一任风霜, 坚强不屈。“霜侵雨打”比喻当时清廷统治下明代遗民面临的残酷的社会现实,点明了上句“病容”直接的原因;“寻常事”表明这种恶劣的环境不是短时间或偶尔出现的,对词人而言那是习以为常的事,这从一个方面说明了现实的压力。在结构上,它既暗合前面的“僧”,又绾合下片的隐居生活。

下片表明自己不愿再为官的心迹。尽管外在的社会环境很严酷,词人觉得隐居生活是闲适的:或倚杖信步亭阁,以消闲暇;或临池张网捕鱼,以为娱乐。“倚杖”“临罾”概括自己的隐居生活,“罾”是有支架的渔网。“闲”“戏”表明隐居生活的闲适。“折腰久矣谢无能”,表现出词人坚决不与清统治者合作的态度。词的最后两句,扣题中“酬”字写,“熏风”即南风,炎炎夏日,即便是有风南来,也无法消解这池亭的酷暑。“熏风”“暑”不只是单纯写天气,联系明清易代的社会情况,这里当另有所指。“捧出”在此是捧读的意思;“新词”当指王屋写给钱继章的词;“字字冰”是读词的感觉,南风不解暑,而王屋的新词则新意迭出,字字如冰可消酷暑。

13.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)________________________,檠弓弩,________________________,给其衣食。(班固《苏武传》)

(2)白云一片去悠悠,________________________。谁家今夜扁舟子?________________________?(张若虚《春江花月夜》)

(3)千骑拥高牙,________________________,吟赏烟霞。________________________,归去凤池夸。(柳永《望海潮》)

13.(1)武能网纺缴 於靬王爱之 (2)青枫浦上不胜愁 何处相思明月楼 (3)乘醉听箫鼓 异日图将好景

五、(本大题共5小题,共23分)

阅读下文,完成第14~18题。

枪口下的人格

徐树建

这是1944年的8月,德国人占领下的巴黎。在一家咖啡馆里,一名叫霍夫曼的德国少校脑后忽然被顶上一件冰凉的东西,随即有人大声命令道:“霍夫曼少校,举起你的手来。”

霍夫曼大吃一惊,只能举起双手,一任挎在腰间的手枪被抽走,等转头一看顿时又气又羞,原来,刚才顶着自己的并不是枪,仅仅是一柄铲子,而俘虏他的人竟是贝尔蒂——他的房东。

德国军队占领巴黎后,霍夫曼就住在贝尔蒂家。他对贝尔蒂一家还算客气,不过,那更是一种骨子里的轻蔑。此刻,望着霍夫曼疑惑不解的样子,贝尔蒂自豪地说:“我们起义了,全城都解放了,现在,我要把你押送到战俘营里。”

于是霍夫曼不得不在前面走。这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰。霍夫曼不动声色地擦掉脸上的黏痰,然后傲慢地说:“先生,你太没有风度了。作为一名有尊严的帝国军人,我鄙视你。”迈尔听了暴跳如雷,挥舞着拳头要上前揍他,更有几个围观的人大叫起来:“扒了他的衣裳,用石块砸死这个德国佬。”

贝尔蒂死命拉住迈尔,又对众人说:“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧。”霍夫曼听了,对贝尔蒂微微弯腰,说:“谢谢。”

贝尔蒂呵斥道:“收起你那一套吧。你一个双手沾满无辜者鲜血的刽子手,有何风度、尊严可言?”

霍夫曼被关进了战俘营。谁知刚过去几个小时,这座城市又被德军重新占领,然后,大伙像猪羊一样全被赶到广场上。

霍夫曼和其他俘虏自然得到了解救,他们趾高气扬地走到大伙面前,挨个指认几个小时前俘虏他们的人。

只要他们一指认出谁,那人就会被粗暴地强拉出来当众杀死。

一会儿轮到霍夫曼指认了,他一双狼似的眼睛从一张张惊慌失措的脸上扫过。没有人能忍受他的目光,大家不得不低下头,只有一双眼睛避也不避,那人正是贝尔蒂。

只见霍夫曼盯着贝尔蒂,轻声说:“你维护了我的尊严,现在,该是我回报的时候了。”说着,径直走过贝尔蒂的面前。

贝尔蒂得救了。虽然他不怕死,但活着毕竟是一件令人高兴的事,他从心底里暗暗感谢霍夫曼。

就在这时,听到霍夫曼锐声叫了起来:“俘虏我的人就是他,给我毙了他。”随着一声惊恐的叫声,早有两个如狼似虎的德国军人冲过去,揪出迈尔。

德国人的手指不由分说地搭上了扳机,迈尔早就吓瘫了,面无人色,连裤子都湿了一大片。

就在这千钧一发之际,有人大叫起来:“霍夫曼,你认错人了,俘虏你的人不是他,而是我。”所有人全惊呆了,霍夫曼更是大吃一惊,大叫的人是贝尔蒂。

霍夫曼一下子语无伦次起来:“贝尔蒂先生,你这是怎么了?你头昏了吗?”

贝尔蒂从队列中笔直地走出来,一脸平静地说:“霍夫曼先生,你怎么可以泄私愤呢?你所谓的风度呢?”

霍夫曼大脑里一片糨糊,摇着头呻吟着说:“贝尔蒂先生,你这是开玩笑吧?明明是这个可恶的人俘虏我的嘛……”

贝尔蒂口齿分外清晰、分外响亮地说:“霍夫曼先生,请以你一向引以为豪的尊严起誓,俘虏你的人到底是谁?”

霍夫曼一下子脸如死灰,无力地问道:“为什么?你这是为什么?”贝尔蒂微笑着说:“在我们心目中,尊严和风度的重量绝不比你们轻,甚至比生命还要重。”

枪响了,贝尔蒂倒了下去。对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去。

(有删改)

14.怎样理解文章的最后一句“对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去”的含意?(2分)

14.[答案] ①贝尔蒂高尚的人格震慑了霍夫曼的灵魂,使之感到羞愧和敬畏。②表现了霍夫曼复杂的人性。

[解析] 本题考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。分析句子的含意,离不开“字不离句、句不离段、段不离篇”的阅读原则,此题就是要把句子放在整篇文章中来把握才有可能正确理解其含意,将抽象含蓄的概念或句子转化为具体化的阐释。重点解读“伟大的灵魂”,就贝尔蒂来说;“把腰弯了下去”,针对霍夫曼来说。

15.作者主要用了哪种艺术手法塑造贝尔蒂这一形象?请简要分析。(5分)

15.[答案] (1)对比。(2)①贝尔蒂与霍夫曼之间的对比,即霍夫曼的虚伪、卑劣与贝尔蒂的真诚、高尚相对比;②贝尔蒂与迈尔之间的对比,即迈尔对待俘虏时的冲动与贝尔蒂的理性相对比,迈尔在死亡面前的恐惧与贝尔蒂的视死如归相对比;③在霍夫曼狼一样的眼光下,人们的惊慌失措与贝尔蒂的镇定自若相对比。

[解析] 本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。塑造贝尔蒂的形象,主要运用了对比的手法,“霍夫曼一下子语无伦次起来”说明霍夫曼虚伪的本性。“俘虏你的人不是他,而是我”说明贝尔蒂真诚的性格。“这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰”体现迈尔对待俘虏时冲动的行为。“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧”说明贝尔蒂对待俘虏的理性行为。“迈尔早就吓瘫了,面无人色,连裤子都湿了一大片”说明迈尔面对死亡的胆怯。“请以你一向引以为豪的尊严起誓,俘虏你的人到底是谁”说明贝尔蒂面对死亡毫无畏惧。

16.请围绕主人公贝尔蒂梳理文章的基本情节。(4分)

16.[答案] 基本情节:(贝尔蒂)俘敌——护俘——被俘——脱险——赴死。

[解析] 本题考查分析作品体裁的基本特征和主要表现手法的能力,能力层级为C(分析综合)。梳理基本情节,就是理清小说中所叙内容的先后顺序。这就要确定一个依据,通常可以从时间地点变换、故事发生发展、人物心理变化等角度加以梳理。对于本题而言,以事件发展为脉络,以贝尔蒂的真诚为标杆,就不难梳理清楚。

17.作者对贝尔蒂和霍夫曼持何态度?你怎样看待文中所涉及的风度与尊严?(5分)

17.[答案] (1)作者赞扬了贝尔蒂高尚的品格,但并未将其简单化;贬斥了霍夫曼的虚伪、卑劣,但并未将其脸谱化,也暗示了霍夫曼人格的复杂性。

(2)①贝尔蒂的风度显示为对战俘人格的尊重与维护,他的尊严则体现为对侵略者的蔑视和对人格的捍卫。②霍夫曼所谓的风度不过是在虚伪的礼貌言行下包藏着的对法国人的傲慢与鄙视;所谓的尊严其实是占领者的居高临下和泄愤杀人。

[解析] 本题考查对作品表现出的价值判断和审美取向作出评价的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。(1)作者对贝尔蒂的态度,抓住关键句“在我们心目中,尊严和风度的重量绝不比你们轻,甚至比生命还要重”来判断,表示赞扬。对待霍夫曼的态度,须抓住关键句“对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去”,表示贬斥。(2)贝尔蒂的风度与尊严,抓住关键句“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧”来判定。霍夫曼的风度与尊严,抓住关键句“那更是一种骨子里的轻蔑”来判断。

18.贝尔蒂对俘虏霍夫曼的态度是否值得肯定?他该不该舍命去救胆小怕死的迈尔?请谈谈你的看法并说明理由。(7分)

________________________________________________________________________

18.[答案] (1)贝尔蒂的态度是值得肯定的。他善待俘虏既是对国际公约的遵守,也是人道主义精神的体现。

(2)贝尔蒂应该救迈尔。在贝尔蒂看来,让迈尔替自己去死有辱自己人格,因此他用生命捍卫了人格的尊严。

[解析] 本题考查对作品进行个性化阅读与有创意的解读的能力,能力层级为F(探究)。贝尔蒂对俘虏霍夫曼的态度,是值得肯定,充满理性色彩,相比较迈尔的行为,有天壤之别。贝尔蒂救胆小怕死的迈尔,是出于尊严与风度的考虑。

六、(本大题共3小题,每小题4分,共12分)

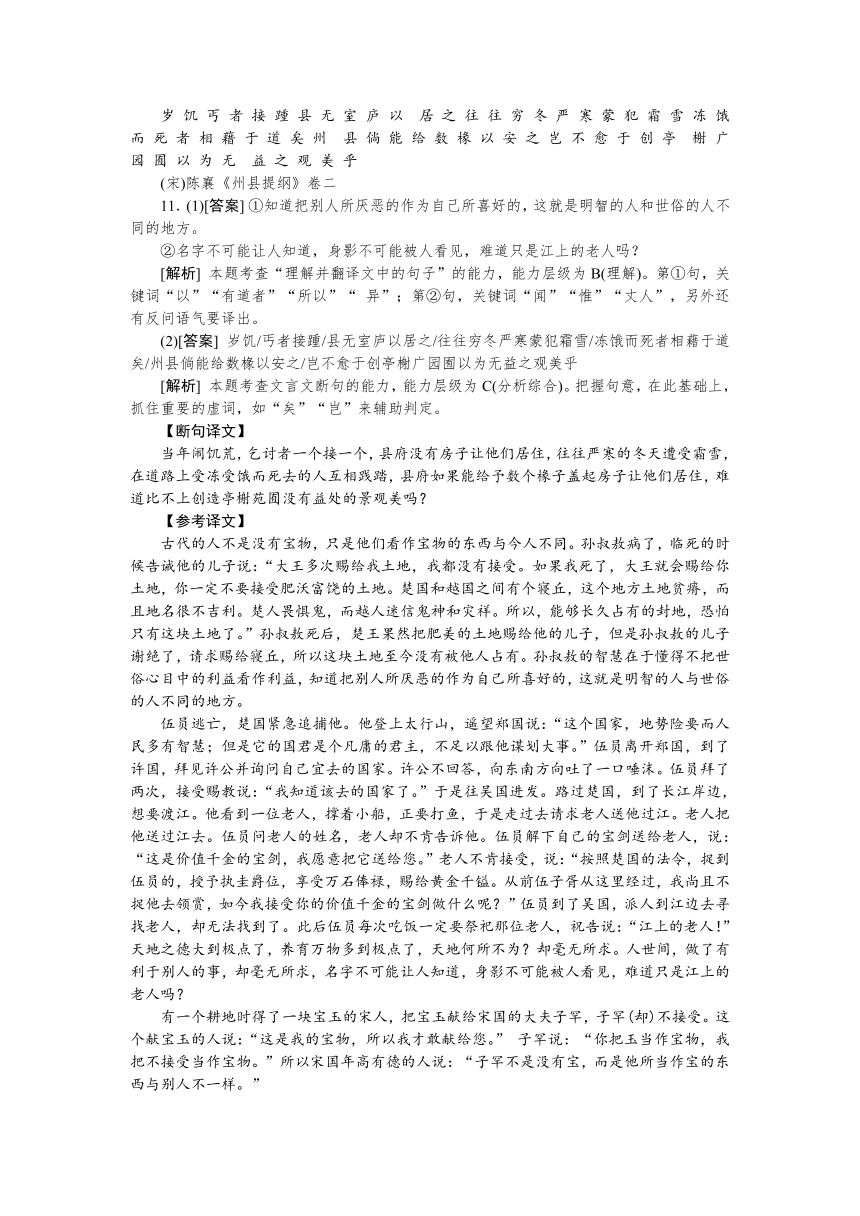

19.阅读下面漫画,按要求答题。

(1)给漫画拟出标题。要求:切合漫画含意,不得用“无题”作标题。(2分)

(2)用一句话说明漫画给你的启示。要求:与标题有内在联系,不超过15个字。(2分)

19.[答案] 示例:(1)莫为“虚影”遮望眼 (2)徒具伞影,不具伞实,看问题做事情要抓实。

[解析] 本题考查图文转换的能力,能力层级为E(表达应用)。漫画常用简单而又夸张的手法,勾画出幽默、诙谐的画面,用以说明某种观点。漫画画面上的每一个细节对表达漫画的寓意都有提示作用。解读漫画时要注意分析漫画的夸张之处。夸张之处往往就是漫画的弦外之音,是漫画的寓意所在。

20.依照下面的示例,自选两种自然景物,另写两句话。要求:运用拟人手法,句式与例句相同。

例句:身后的那片鲜花,可能是听了小草讲的笑话,乐得咧开了嘴,嬉闹在明媚的阳光里。

________________________________________________________________________

20.[答案] 示例:略。

[解析] 本题考查仿用句式的能力,能力层级为E(表达应用)。作答时要注意以下几点:首先自选两种自然风景且句式与例句相同,其次是要运用拟人的手法,最后要注意情感态度的积极性。

21.不管红绿灯,凑齐一群人,蜂拥过马路,被网友戏称为“中国式过马路”。针对这一现象,请拟出两条劝阻行人闯红灯的宣传语。要求:简明生动,幽默警醒;每条不少于10字,不多于20字。

21.[答案] 抢灯快走乐一时,祸起难防痛一生

[解析] 本题考查语言表达简明、生动的能力,能力层级为E(表达应用)。拟写宣传语,可采用对偶的方式,

另外宣传语须幽默警醒,对过马路人群有劝导作用。字数在10~20字。

七、写作(本大题60分)

22.阅读下面的材料,根据要求作文。

大豆是蛋白质含量极其丰富而又十分廉价的食物。可它的境遇曾一度尴尬,煮熟的大豆难以引起人们的食欲,并且会使肠胃胀气。人们需要更好的大豆食用方式,后来,用盐卤点制豆浆而发明了豆腐。

豆腐的诞生彻底改变了大豆的命运。豆腐让人体对大豆蛋白的吸收和利用,变得更加容易;豆腐柔软变通的个性给擅长烹饪的中国人留有极大的创造空间,豆腐也因此被制作出品类繁多的菜肴,以适应不同地区人们的口味和喜好。所有这些,让普通的大豆得到了升华。

要求:①结合材料的内容和含意,选准角度,明确立意;②自拟标题,自选文体(诗歌除外),不少于800字;③不得套作,不得抄袭。

22.[解析] 作文材料贴近生活,具有浓郁的现实性。它暗合“舌尖上的美味”,将日常生活中传统、普通甚至“草根”的食物——大豆、豆腐请进作文,可谓平中藏奇、常中见新,内涵丰富,易于考生理解。考生要注意材料中的几层变化:①大豆——煮熟——胃胀;②发明——豆腐——改变;③创造空间——适应口味——普通升华。

大豆营养丰富,价格低廉,但因难以消化而被冷落;盐卤点制豆浆而成的豆腐柔软变通,品种多样,便于吸收,备受喜爱。大豆因为食用方式的优化而升华,豆腐因为柔软变通而受青睐。

作文材料内涵丰富,有利于考生提炼观点。考生要善于挖掘材料蕴含的意义:创造、创新,变革、变通。要注意揭示事物的丰富性、多元性,提炼出有新意、有个性的观点。考生可聚焦于大豆的升华和豆腐受青睐,寻找思路,实现突破——变通带来新生、思路决定出路、柔软变通之美等。考生可从材料的初始价值出发,展开丰富的联想——如何让普通变得不普通?如何让平凡变得不平凡?如何让尴尬化为受欢迎?这离不开“变”——变化、变通、变形。“变”字体现了人们的尝试性、创造性、实践性;“变”体现了人类的发现意识、生活智慧、探索精神;“变”不仅改变了大豆的命运,也改变了人们的饮食方式、饮食习惯,提升了人们的生活品味和生活质量。任何“变”都离不开思考、离不开行动。光思考不行动是纸上谈兵,光行动不思考则只能是“愚公”。

一、(本大题共4小题,每小题3分,共12分)

1.下列词语中,字形和加点字的读音全都正确的一项是( )

A.有报负 贸然从事 剑出鞘qiào 如法炮制páo

B.充其量 身材魁梧 独角戏jué 人才济济jǐ

C.有文采 初日曈曈 舞翩跹xiān 古刹钟声chà

D.消防拴 幡然醒悟 踮脚尖diǎn 春风拂面fú

1.C [解析] 本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音和识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。能力层级为A级(识记)。A.有报负—有抱负。B.“角”读jiǎo。D.消防拴—消防栓。

2.下列语句中,加点词语使用不正确的一项是( )

A.终于有充足时间做早就计划做的事情了,却东摸摸西触触,有意无意地延宕。如果在一个人的生活中反复出现这种情形,我们就有理由为他担忧了。

B.就是这种敢为人先、喜欢挑战的精神,一直支持着她坚持不懈,不断创新,才让我们看到了她如此惊艳的技艺。

C.这种全方位的恶性竞争,只可能产生彻底的赢家和输家。而那些赢家也可能因为谙熟各种潜规则而变成蝇营狗苟的功利主义者。

D.他的创作风格似乎很难言说,清丽、典雅、豪放、幽默都不足以概括。在当今文坛上,他的创作可谓独树一帜。

2.B [解析] 本题考查正确使用词语的能力。能力层级为E级(表达应用)。A.延宕:拖延。B.惊艳:对女性的美艳感到惊异,也泛指对事物的美妙感到惊异。不能修饰“技艺”。C.蝇营狗苟:像苍蝇那样飞来飞去,像狗那样苟且偷生,形容人不顾廉耻,到处钻营。D.独树一帜:单独树立起一面旗帜,指自成一家。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.不管是普及的程度还是比赛的数量和质量,同一些欧美国家相比,中国的盲人足球运动都还相去甚远。

B.在此次重庆市青少年科技创新大赛中,同学们常围在一起相互鼓劲并认真总结得失,赢得的远远不只是比赛的胜负。

C.生态环境关系到每个人的生存。对于生态环境的破坏,只有减少环境污染,践行低碳环保的生活方式,才能逐渐得到改善。

D.闪闪发光的银块,如果加工成极其细小、只有十分之几微米的银粉时,会变成黑色的,这是为什么呢?

3.A [解析] 本题考查辨析并修改病句的能力。能力层级为E级(表达应用)。B.一面对两面,将“胜负”改为“胜利”;C.成分残缺,可将“对于生态环境的破坏”改为“遭到破坏的生态环境”并放到“才能”之前;D.语义重复,“极其细小”和“只有十分之几微米”删掉一个。

4.下列选项中,依次填入下面文字中横线处的标点符号,最恰当的一项是( )

《海底两万里》是科幻作家儒勒·凡尔纳创作的一部科幻小说。小说讲述了法国生物学家阿龙纳斯利用一艘构造奇妙的潜水船____鹦鹉螺号____在海底旅行的所见所闻,赞美了那深蓝的国度____史诗般的海洋。在我们身边,也有一艘这样的奇妙的潜水船____是它发现了冰海沉船,激发大导演卡梅伦拍摄了史上最赚钱的电影____是它帮助美国海军在地中海找到了不小心丢失的氢弹,避免了一次灾难。它的一生充满了传奇。人类对深海的很多重大发现中都有它的身影。它就是深潜水器中的明星____阿尔文号(Alvin)载人潜水器。

A.“ ” , 。 , :

B.—— —— , : , :

C.《 》 、 。 ; ——

D.( ) 、 : ; ——

4.D [解析] 本题考查正确使用标点的能力,能力层级为E级(表达应用)。利用排除法,第一、二处,不是书名,排除C项;第四处表示提示下文,应用冒号,排除A项;第六处有解释说明的作用,应用破折号,排除B项。

二、(本大题共3小题,共11分)

阅读下文,完成第5~7题。

年味越来越淡,越来越没意思——这是很多人过年的感受。甚至有人评论说,中国传统节日只是存留于父辈记忆里的尤物,已经成为国人食之无味、弃之可惜的“鸡肋”。压岁钱水涨船高,变成了负担,失去了原来祈福去灾的本意;庙会办到商场里边,实际就是商品交易;群发短信拜年,平均给每个人的情感又有多少?专家们认为,这一现象是传统节日的“异化”“空洞化”“物化”等原因造成的。要改变这样的现状,就要提高全民的文化自觉,让传统在现代社会得到很好的延续。

其实式微的不只是春节,元宵、端午、七夕、中秋等传统节日也在日益淡化,这是不争的事实。要究其原因,很多专家都归咎于物质的发展、城乡的转变和洋节的挤兑。在笔者看来,这都是表面的原因,真正的原因是文化在“异化”和“物化”。“节日和人一样都是有灵魂的”,当灵魂越来越缺乏依附的载体,节日就会越来越淡,越来越没意思。比如,春节文化包含教育、敬神、祭祖、尊老爱幼等内容,并通过一系列仪式来完成。而现在几乎没有人在敬神、祭祖,由于无法团聚的人越来越多,尊老爱幼也成了“隔空对话”,春节还有什么文化味道啊?取而代之的是,春节越来越物质化,越来越热闹,但越来越没有文化。

传统节日值得我们缅怀,但对传统节日的式微我们也无可奈何,因为社会在发展,原来传统节日所承载的东西,不再是人们的必需,那么传统节日就会发生变化。中国艺术研究院副院长吕品田指出:“原来的传统节日是有大量丰富的民俗活动的,和节气、时令、气候、水土,以及祭祀、祈祷、敬仰、吟诵相关联,有着缅怀、祝愿、庆贺、祈愿、敬祭等种种内涵。”随着时代的发展和社会的进步,现在的节日几乎都没有祈祷和敬祭等内容,失去了庄严的文化氛围,人们对一些不接地气的节日越来越淡化,相反对产生于国外的又接地气的节日情有独钟。当传统节日越来越没有文化味道,自然就会式微。

尽管传统节日式微是文化在“物化”的结果,但文化是需要传承的。很多传统节日属于非物质文化遗产,是需要保护的,需要去其糟粕取其精华地予以传承,并且,随着时代的发展,传统节日也会增加新的民俗活动和新的文化内涵。我们应该正确地看待传统节日的式微。在笔者看来,节日式微的内容多是不贴近现实生活或不被当今社会人们的价值观、审美观所认可的不合时宜的传统内容。我们应该通过努力,让传统节日焕发新的生机和活力。总之,传统节日是需要保护和传承的文化遗产,切不可在我们手中消失。

(有删节)

5.根据原文提供的信息,下列不属于中国传统节日式微现象的一项是(3分)( )

A.随着人们生活走向富裕,压岁钱水涨船高,节日的经济意味越来越浓。

B.随着通讯的现代化,过节时大家已习惯了编发短信互贺,进行“隔空对话”。

C.传统节日现在已不再有丰富的民俗活动,庙会也成了商品交易的载体。

D.国内不少人对产生于国外的、接地气的节日越来越情有独钟。

5.D [解析] 本题考查理解文中重要概念的含义的能力,能力层级为B(理解)。根据原文“现在的节日几乎都没有祈祷和敬祭等内容,失去了庄严的文化氛围”,D项是说明节日所承载的内涵和文化在发生变化,而非针对传统节日。

6.根据原文提供的信息,下列对中国传统节日式微真正原因的理解,符合原意的一项是(3分)( )

A.传统节日的“异化”“空洞化”“物化”。

B.物质的发展、城乡的转变和洋节的挤兑。

C.传统节日越来越没有文化味道,越来越趋向物质化。

D.传统节日不合时宜的内容得不到今天人们的认可。

6.C [解析] 本题考查筛选并整合文中信息的能力,能力层级为C(分析综合)。根据原文“这一现象是传统节日的‘异化’‘空洞化’‘物化’等原因造成的”可知A项不是真正原因。根据原文“很多专家都归咎于物质的发展、城乡的转变和洋节的挤兑。在笔者看来,这都是表面的原因”可知B项是表层原因。根据原文“真正的原因是文化在‘异化’和‘物化’”可知C项正确。D项是传统节日式微的表现。

7.怎样理解作者提出的“传统节日是需要保护和传承的文化遗产”?请联系现实生活谈谈你对保护与传承传统节日的看法。(5分)

7.[答案] (1)传统节日蕴含丰富的文化内涵,是珍贵的非物质文化遗产,但正日渐式微,所以需要保护和传承。

(2)①开展传统节日文化的学习、教育、宣传活动。②在传统节日开展新的民俗活动,以增加其新的文化内涵。③联系现实生活(举例)。

[解析] 本题考查归纳内容要点,概括中心意思,探究文本深意的能力。抓住关键句“原来传统节日所承载的东西”“很多传统节日属于非物质文化遗产,是需要保护的”可以概括出保护与传承的原因。对于保护与传承的方法,须根据“传统节日也会增加新的民俗活动和新的文化内涵”“节日式微的内容多是不贴近现实生活或不被当今社会人们的价值观、审美观所认可的不合时宜的传统内容”等概括出相应的措施。

三、(本大题共3小题,每小题3分,共9分)

阅读下文,完成第8~10题。

古之人非无宝也,其所宝者异也。孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机①。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣,知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

伍员②亡,荆急求之,登太行而望郑曰:“盖是国也,地险而民多知,其主俗主也,不足与举。”去郑而之许,见许公而问所之,许公不应,东南向而唾,伍员载拜受赐曰:“知所之矣。”因如吴。过于荆,至江上,欲涉,见一丈人,刺小船,方将渔,从而请焉。丈人度之,绝江,问其名族,则不肯告,解其剑以予丈人,曰:“此千金之剑也,愿献之丈人。”丈人不肯受曰:“荆国之法,得伍员者,爵执圭,禄万担,金千镒。昔者子胥过,吾犹不取,今我何以子之千金剑为乎?”伍员适于吴,使人求之江上则不能得也,每食必祭之,祝曰:“江上之丈人!天地至大矣,至众矣,将奚不有为也?而无以为。为矣而无以为之。名不可得而闻,身不可得而见,其惟江上之丈人乎?”

宋之野人,耕而得玉,献之司城子罕,子罕不受。野人请曰:“此野人之宝也,愿相国为之赐而受之也。”子罕曰:“子以玉为宝,我以不受为宝。”故宋国之长者曰:“子罕非无宝也,所宝者异也。”

今以百金与抟黍以示儿子,儿子必取抟黍矣;以和氏之璧与百金以示鄙人,鄙人必取百金矣;以和氏之璧与道德之至言以示贤者,贤者必取至言矣。其知弥精,其所取弥精;其知弥粗,其所取弥粗。

(选自《吕氏春秋·异宝》)

【注】 ①机:吉凶之兆。②伍员,字子胥,春秋时楚人。父奢兄尚均被楚平王杀害。后奔吴,佐吴五阖闾伐楚。

8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.为我死,王则封汝 则:如果

B.地险而民多知,其主俗主也 知:巧诈

C.见一丈人,刺小船 刺:用篙撑

D.今以百金与抟黍以示儿子 抟:捏成团

8.A [解析] 本题考查理解常见文言实词在文中的含义和理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力,能力层级为B(理解)。根据语境,A项“则”是连词,表承接关系,“于是,就”的意思。

9.以下各组句子中,全部表现“以不受为宝”的一组是( )

①古之人非无宝也,其所宝者异也

②王果以美地封其子,而子辞

③今我何以子之千金剑为乎

④将奚不有为也?而无以为

⑤献之司城子罕,子罕不受

⑥其知弥精,其所取弥精

A.①④⑤ B.②④⑥

C.②③⑤ D.①③⑥

9.C [解析] 本题考查筛选文中的信息的能力,能力层级为C级(分析综合)。①作者表达对宝物的看法;④由江上的老人推及世间之理;⑥智慧与所获得的关系。

10.下列对原文的理解和分析,不准确的一项是( )

A.孙叔敖临终时告诫儿子“无受利地”,其子遵从父亲之意,请求王封给“名甚恶”的不利之地“寝之丘”,最终得以长久地拥有这片封地。

B.伍子胥从楚国逃亡到吴国的途中,一打鱼老人不受高官厚禄的诱惑,帮助他渡过了长江。伍子胥将千金之剑献给老人,老人不肯接受。

C.司城子罕不接受宋国农夫献上的宝玉;贤者不取和氏之璧而取道德之至言。

D.本文以历史事实、生活实例等为论据,夹叙夹议,从正反两方面论证了“所宝者异”的道理。

10.D [解析] 本题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力,能力层级为C(分析综合)。孙叔敖之子、伍员、宋之野人均从正面论证“所宝者异”的道理,文中没有从反面论证。

四、(本大题共3小题,共23分)

11. (1)把第三大题文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(共7分)

①知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。(3分)

译文:________________________________________________________________________

②名不可得而闻,身不可得而见,其惟江上之丈人乎?(4分)

译文:________________________________________________________________________

(2)用斜线(/)给下面一段文言文断句。(3分)

岁 饥 丐 者 接 踵 县 无 室 庐 以 居 之 往 往 穷 冬 严 寒 蒙 犯 霜 雪 冻 饿 而 死 者 相 藉 于 道 矣 州 县 倘 能 给 数 椽 以 安 之 岂 不 愈 于 创 亭 榭 广 园 囿 以 为 无 益 之 观 美 乎

(宋)陈襄《州县提纲》卷二

11.(1)[答案] ①知道把别人所厌恶的作为自己所喜好的,这就是明智的人和世俗的人不同的地方。

②名字不可能让人知道,身影不可能被人看见,难道只是江上的老人吗?

[解析] 本题考查“理解并翻译文中的句子”的能力,能力层级为B(理解)。第①句,关键词“以”“有道者”“所以”“ 异”;第②句,关键词“闻”“惟”“丈人”,另外还有反问语气要译出。

(2)[答案] 岁饥/丐者接踵/县无室庐以居之/往往穷冬严寒蒙犯霜雪/冻饿而死者相藉于道矣/州县倘能给数椽以安之/岂不愈于创亭榭广园囿以为无益之观美乎

[解析] 本题考查文言文断句的能力,能力层级为C(分析综合)。把握句意,在此基础上,抓住重要的虚词,如“矣”“岂”来辅助判定。

【断句译文】

当年闹饥荒,乞讨者一个接一个,县府没有房子让他们居住,往往严寒的冬天遭受霜雪,在道路上受冻受饿而死去的人互相践踏,县府如果能给予数个椽子盖起房子让他们居住,难道比不上创造亭榭苑囿没有益处的景观美吗?

【参考译文】

古代的人不是没有宝物,只是他们看作宝物的东西与今人不同。孙叔敖病了,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚国和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。楚人畏惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益,知道把别人所厌恶的作为自己所喜好的,这就是明智的人与世俗的人不同的地方。

伍员逃亡,楚国紧急追捕他。他登上太行山,遥望郑国说:“这个国家,地势险要而人民多有智慧;但是它的国君是个凡庸的君主,不足以跟他谋划大事。”伍员离开郑国,到了许国,拜见许公并询问自己宜去的国家。许公不回答,向东南方向吐了一口唾沫。伍员拜了两次,接受赐教说:“我知道该去的国家了。”于是往吴国进发。路过楚国,到了长江岸边,想要渡江。他看到一位老人,撑着小船,正要打鱼,于是走过去请求老人送他过江。老人把他送过江去。伍员问老人的姓名,老人却不肯告诉他。伍员解下自己的宝剑送给老人,说:“这是价值千金的宝剑,我愿意把它送给您。”老人不肯接受,说:“按照楚国的法令,捉到伍员的,授予执圭爵位,享受万石俸禄,赐给黄金千镒。从前伍子胥从这里经过,我尚且不捉他去领赏,如今我接受你的价值千金的宝剑做什么呢?”伍员到了吴国,派人到江边去寻找老人,却无法找到了。此后伍员每次吃饭一定要祭祀那位老人,祝告说:“江上的老人!”天地之德大到极点了,养育万物多到极点了,天地何所不为?却毫无所求。人世间,做了有利于别人的事,却毫无所求,名字不可能让人知道,身影不可能被人看见,难道只是江上的老人吗?

有一个耕地时得了一块宝玉的宋人,把宝玉献给宋国的大夫子罕,子罕(却)不接受。这个献宝玉的人说:“这是我的宝物,所以我才敢献给您。” 子罕说:“你把玉当作宝物,我把不接受当作宝物。”所以宋国年高有德的人说:“子罕不是没有宝,而是他所当作宝的东西与别人不一样。”

假如现在把百金和黄米饭团摆在小孩的面前,小孩一定去抓黄米饭团了;把和氏之璧和百金摆在鄙陋无知的人面前,鄙陋无知的人一定拿走百金;把和氏之璧和关于道德的至理名言摆在贤人面前,贤人一定听取至理名言了。他们的智慧越精深,所取的东西就越珍贵;他们的智慧越低下,所取的东西就越粗陋。

12.阅读下面这首词,然后回答问题。(7分)

鹧鸪天·酬孝峙①

[清] 钱继章

发短髯长眉有棱,病容突兀怪于僧。霜侵雨打寻常事,仿佛终南石里藤。 闲倚杖,戏临罾②。折腰久矣谢无能。熏风③未解池亭暑,捧出新词字字冰。

【作者简介】 钱继章,字尔斐,号菊农,浙江嘉善人。明崇祯九年(1636)举人,明朝曾为官,入清不仕,撰有《菊农词》。

【注】 ①孝峙:王屋,字孝峙,浙江嘉善人,明末文学家。②罾:用竹竿做支架的方形渔网。③ 熏风:东南风。

(1)上片刻画了词人怎样的自我形象?运用了什么手法?(4分)

(2)怎样理解“折腰久矣谢无能”?(3分)

12.[答案] (1)容貌病态怪异,性格坚韧不拔。用描写刻画外貌,用比喻突出性格。

(2)此句意谓:我为官很久了,要我再出任官职,则以没有能力为借口来推辞。表现了词人坚决不与清朝统治者合作的气节。

【诗歌赏析】

这首词大约作于明清之际,从词题为“酬孝峙”来看,为交游唱和之作。钱继章在这首词中叙写了自己的生活状况,并表明自己不愿为官的心迹,从中体现出易代之时明朝遗民的民族气节。

词的上片从自己的外在容貌写到内在的意志。首句勾勒出自己的容貌的一个轮廓,就如画了一幅头像,词人先非常具体地勾画出头发、眉毛、胡子的特点:短短的头发,长长的胡子,高突的眉毛。第二句,显然换了一个角度来补足这幅画,“病容”是很抽象的,故词人打了一个比方,说是“怪于僧”。这里提到“僧”,联系清初明朝遗民纷纷遁入空门的情况来看,正暗合上句“发短”的含义,念念不忘自己为明朝遗民。“突兀”承上句“有棱”,除描绘出容貌“怪”之外,还表现出傲岸的民族气节。以上两句是写自己的容貌,接下两句写自己的意志:尽管生活的环境如霜侵雨打般的恶劣,但我的意志就像终南山石罅中生长的青藤一样,一任风霜, 坚强不屈。“霜侵雨打”比喻当时清廷统治下明代遗民面临的残酷的社会现实,点明了上句“病容”直接的原因;“寻常事”表明这种恶劣的环境不是短时间或偶尔出现的,对词人而言那是习以为常的事,这从一个方面说明了现实的压力。在结构上,它既暗合前面的“僧”,又绾合下片的隐居生活。

下片表明自己不愿再为官的心迹。尽管外在的社会环境很严酷,词人觉得隐居生活是闲适的:或倚杖信步亭阁,以消闲暇;或临池张网捕鱼,以为娱乐。“倚杖”“临罾”概括自己的隐居生活,“罾”是有支架的渔网。“闲”“戏”表明隐居生活的闲适。“折腰久矣谢无能”,表现出词人坚决不与清统治者合作的态度。词的最后两句,扣题中“酬”字写,“熏风”即南风,炎炎夏日,即便是有风南来,也无法消解这池亭的酷暑。“熏风”“暑”不只是单纯写天气,联系明清易代的社会情况,这里当另有所指。“捧出”在此是捧读的意思;“新词”当指王屋写给钱继章的词;“字字冰”是读词的感觉,南风不解暑,而王屋的新词则新意迭出,字字如冰可消酷暑。

13.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)________________________,檠弓弩,________________________,给其衣食。(班固《苏武传》)

(2)白云一片去悠悠,________________________。谁家今夜扁舟子?________________________?(张若虚《春江花月夜》)

(3)千骑拥高牙,________________________,吟赏烟霞。________________________,归去凤池夸。(柳永《望海潮》)

13.(1)武能网纺缴 於靬王爱之 (2)青枫浦上不胜愁 何处相思明月楼 (3)乘醉听箫鼓 异日图将好景

五、(本大题共5小题,共23分)

阅读下文,完成第14~18题。

枪口下的人格

徐树建

这是1944年的8月,德国人占领下的巴黎。在一家咖啡馆里,一名叫霍夫曼的德国少校脑后忽然被顶上一件冰凉的东西,随即有人大声命令道:“霍夫曼少校,举起你的手来。”

霍夫曼大吃一惊,只能举起双手,一任挎在腰间的手枪被抽走,等转头一看顿时又气又羞,原来,刚才顶着自己的并不是枪,仅仅是一柄铲子,而俘虏他的人竟是贝尔蒂——他的房东。

德国军队占领巴黎后,霍夫曼就住在贝尔蒂家。他对贝尔蒂一家还算客气,不过,那更是一种骨子里的轻蔑。此刻,望着霍夫曼疑惑不解的样子,贝尔蒂自豪地说:“我们起义了,全城都解放了,现在,我要把你押送到战俘营里。”

于是霍夫曼不得不在前面走。这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰。霍夫曼不动声色地擦掉脸上的黏痰,然后傲慢地说:“先生,你太没有风度了。作为一名有尊严的帝国军人,我鄙视你。”迈尔听了暴跳如雷,挥舞着拳头要上前揍他,更有几个围观的人大叫起来:“扒了他的衣裳,用石块砸死这个德国佬。”

贝尔蒂死命拉住迈尔,又对众人说:“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧。”霍夫曼听了,对贝尔蒂微微弯腰,说:“谢谢。”

贝尔蒂呵斥道:“收起你那一套吧。你一个双手沾满无辜者鲜血的刽子手,有何风度、尊严可言?”

霍夫曼被关进了战俘营。谁知刚过去几个小时,这座城市又被德军重新占领,然后,大伙像猪羊一样全被赶到广场上。

霍夫曼和其他俘虏自然得到了解救,他们趾高气扬地走到大伙面前,挨个指认几个小时前俘虏他们的人。

只要他们一指认出谁,那人就会被粗暴地强拉出来当众杀死。

一会儿轮到霍夫曼指认了,他一双狼似的眼睛从一张张惊慌失措的脸上扫过。没有人能忍受他的目光,大家不得不低下头,只有一双眼睛避也不避,那人正是贝尔蒂。

只见霍夫曼盯着贝尔蒂,轻声说:“你维护了我的尊严,现在,该是我回报的时候了。”说着,径直走过贝尔蒂的面前。

贝尔蒂得救了。虽然他不怕死,但活着毕竟是一件令人高兴的事,他从心底里暗暗感谢霍夫曼。

就在这时,听到霍夫曼锐声叫了起来:“俘虏我的人就是他,给我毙了他。”随着一声惊恐的叫声,早有两个如狼似虎的德国军人冲过去,揪出迈尔。

德国人的手指不由分说地搭上了扳机,迈尔早就吓瘫了,面无人色,连裤子都湿了一大片。

就在这千钧一发之际,有人大叫起来:“霍夫曼,你认错人了,俘虏你的人不是他,而是我。”所有人全惊呆了,霍夫曼更是大吃一惊,大叫的人是贝尔蒂。

霍夫曼一下子语无伦次起来:“贝尔蒂先生,你这是怎么了?你头昏了吗?”

贝尔蒂从队列中笔直地走出来,一脸平静地说:“霍夫曼先生,你怎么可以泄私愤呢?你所谓的风度呢?”

霍夫曼大脑里一片糨糊,摇着头呻吟着说:“贝尔蒂先生,你这是开玩笑吧?明明是这个可恶的人俘虏我的嘛……”

贝尔蒂口齿分外清晰、分外响亮地说:“霍夫曼先生,请以你一向引以为豪的尊严起誓,俘虏你的人到底是谁?”

霍夫曼一下子脸如死灰,无力地问道:“为什么?你这是为什么?”贝尔蒂微笑着说:“在我们心目中,尊严和风度的重量绝不比你们轻,甚至比生命还要重。”

枪响了,贝尔蒂倒了下去。对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去。

(有删改)

14.怎样理解文章的最后一句“对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去”的含意?(2分)

14.[答案] ①贝尔蒂高尚的人格震慑了霍夫曼的灵魂,使之感到羞愧和敬畏。②表现了霍夫曼复杂的人性。

[解析] 本题考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。分析句子的含意,离不开“字不离句、句不离段、段不离篇”的阅读原则,此题就是要把句子放在整篇文章中来把握才有可能正确理解其含意,将抽象含蓄的概念或句子转化为具体化的阐释。重点解读“伟大的灵魂”,就贝尔蒂来说;“把腰弯了下去”,针对霍夫曼来说。

15.作者主要用了哪种艺术手法塑造贝尔蒂这一形象?请简要分析。(5分)

15.[答案] (1)对比。(2)①贝尔蒂与霍夫曼之间的对比,即霍夫曼的虚伪、卑劣与贝尔蒂的真诚、高尚相对比;②贝尔蒂与迈尔之间的对比,即迈尔对待俘虏时的冲动与贝尔蒂的理性相对比,迈尔在死亡面前的恐惧与贝尔蒂的视死如归相对比;③在霍夫曼狼一样的眼光下,人们的惊慌失措与贝尔蒂的镇定自若相对比。

[解析] 本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。塑造贝尔蒂的形象,主要运用了对比的手法,“霍夫曼一下子语无伦次起来”说明霍夫曼虚伪的本性。“俘虏你的人不是他,而是我”说明贝尔蒂真诚的性格。“这时贝尔蒂的邻居迈尔迎面过来,冲上前对着霍夫曼就是一口黏痰”体现迈尔对待俘虏时冲动的行为。“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧”说明贝尔蒂对待俘虏的理性行为。“迈尔早就吓瘫了,面无人色,连裤子都湿了一大片”说明迈尔面对死亡的胆怯。“请以你一向引以为豪的尊严起誓,俘虏你的人到底是谁”说明贝尔蒂面对死亡毫无畏惧。

16.请围绕主人公贝尔蒂梳理文章的基本情节。(4分)

16.[答案] 基本情节:(贝尔蒂)俘敌——护俘——被俘——脱险——赴死。

[解析] 本题考查分析作品体裁的基本特征和主要表现手法的能力,能力层级为C(分析综合)。梳理基本情节,就是理清小说中所叙内容的先后顺序。这就要确定一个依据,通常可以从时间地点变换、故事发生发展、人物心理变化等角度加以梳理。对于本题而言,以事件发展为脉络,以贝尔蒂的真诚为标杆,就不难梳理清楚。

17.作者对贝尔蒂和霍夫曼持何态度?你怎样看待文中所涉及的风度与尊严?(5分)

17.[答案] (1)作者赞扬了贝尔蒂高尚的品格,但并未将其简单化;贬斥了霍夫曼的虚伪、卑劣,但并未将其脸谱化,也暗示了霍夫曼人格的复杂性。

(2)①贝尔蒂的风度显示为对战俘人格的尊重与维护,他的尊严则体现为对侵略者的蔑视和对人格的捍卫。②霍夫曼所谓的风度不过是在虚伪的礼貌言行下包藏着的对法国人的傲慢与鄙视;所谓的尊严其实是占领者的居高临下和泄愤杀人。

[解析] 本题考查对作品表现出的价值判断和审美取向作出评价的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。(1)作者对贝尔蒂的态度,抓住关键句“在我们心目中,尊严和风度的重量绝不比你们轻,甚至比生命还要重”来判断,表示赞扬。对待霍夫曼的态度,须抓住关键句“对着这个伟大的灵魂,霍夫曼缓缓地把腰弯了下去”,表示贬斥。(2)贝尔蒂的风度与尊严,抓住关键句“他是一个俘虏,理应得到应有的尊重,还是让法律来审判他吧”来判定。霍夫曼的风度与尊严,抓住关键句“那更是一种骨子里的轻蔑”来判断。

18.贝尔蒂对俘虏霍夫曼的态度是否值得肯定?他该不该舍命去救胆小怕死的迈尔?请谈谈你的看法并说明理由。(7分)

________________________________________________________________________

18.[答案] (1)贝尔蒂的态度是值得肯定的。他善待俘虏既是对国际公约的遵守,也是人道主义精神的体现。

(2)贝尔蒂应该救迈尔。在贝尔蒂看来,让迈尔替自己去死有辱自己人格,因此他用生命捍卫了人格的尊严。

[解析] 本题考查对作品进行个性化阅读与有创意的解读的能力,能力层级为F(探究)。贝尔蒂对俘虏霍夫曼的态度,是值得肯定,充满理性色彩,相比较迈尔的行为,有天壤之别。贝尔蒂救胆小怕死的迈尔,是出于尊严与风度的考虑。

六、(本大题共3小题,每小题4分,共12分)

19.阅读下面漫画,按要求答题。

(1)给漫画拟出标题。要求:切合漫画含意,不得用“无题”作标题。(2分)

(2)用一句话说明漫画给你的启示。要求:与标题有内在联系,不超过15个字。(2分)

19.[答案] 示例:(1)莫为“虚影”遮望眼 (2)徒具伞影,不具伞实,看问题做事情要抓实。

[解析] 本题考查图文转换的能力,能力层级为E(表达应用)。漫画常用简单而又夸张的手法,勾画出幽默、诙谐的画面,用以说明某种观点。漫画画面上的每一个细节对表达漫画的寓意都有提示作用。解读漫画时要注意分析漫画的夸张之处。夸张之处往往就是漫画的弦外之音,是漫画的寓意所在。

20.依照下面的示例,自选两种自然景物,另写两句话。要求:运用拟人手法,句式与例句相同。

例句:身后的那片鲜花,可能是听了小草讲的笑话,乐得咧开了嘴,嬉闹在明媚的阳光里。

________________________________________________________________________

20.[答案] 示例:略。

[解析] 本题考查仿用句式的能力,能力层级为E(表达应用)。作答时要注意以下几点:首先自选两种自然风景且句式与例句相同,其次是要运用拟人的手法,最后要注意情感态度的积极性。

21.不管红绿灯,凑齐一群人,蜂拥过马路,被网友戏称为“中国式过马路”。针对这一现象,请拟出两条劝阻行人闯红灯的宣传语。要求:简明生动,幽默警醒;每条不少于10字,不多于20字。

21.[答案] 抢灯快走乐一时,祸起难防痛一生

[解析] 本题考查语言表达简明、生动的能力,能力层级为E(表达应用)。拟写宣传语,可采用对偶的方式,

另外宣传语须幽默警醒,对过马路人群有劝导作用。字数在10~20字。

七、写作(本大题60分)

22.阅读下面的材料,根据要求作文。

大豆是蛋白质含量极其丰富而又十分廉价的食物。可它的境遇曾一度尴尬,煮熟的大豆难以引起人们的食欲,并且会使肠胃胀气。人们需要更好的大豆食用方式,后来,用盐卤点制豆浆而发明了豆腐。

豆腐的诞生彻底改变了大豆的命运。豆腐让人体对大豆蛋白的吸收和利用,变得更加容易;豆腐柔软变通的个性给擅长烹饪的中国人留有极大的创造空间,豆腐也因此被制作出品类繁多的菜肴,以适应不同地区人们的口味和喜好。所有这些,让普通的大豆得到了升华。

要求:①结合材料的内容和含意,选准角度,明确立意;②自拟标题,自选文体(诗歌除外),不少于800字;③不得套作,不得抄袭。

22.[解析] 作文材料贴近生活,具有浓郁的现实性。它暗合“舌尖上的美味”,将日常生活中传统、普通甚至“草根”的食物——大豆、豆腐请进作文,可谓平中藏奇、常中见新,内涵丰富,易于考生理解。考生要注意材料中的几层变化:①大豆——煮熟——胃胀;②发明——豆腐——改变;③创造空间——适应口味——普通升华。

大豆营养丰富,价格低廉,但因难以消化而被冷落;盐卤点制豆浆而成的豆腐柔软变通,品种多样,便于吸收,备受喜爱。大豆因为食用方式的优化而升华,豆腐因为柔软变通而受青睐。

作文材料内涵丰富,有利于考生提炼观点。考生要善于挖掘材料蕴含的意义:创造、创新,变革、变通。要注意揭示事物的丰富性、多元性,提炼出有新意、有个性的观点。考生可聚焦于大豆的升华和豆腐受青睐,寻找思路,实现突破——变通带来新生、思路决定出路、柔软变通之美等。考生可从材料的初始价值出发,展开丰富的联想——如何让普通变得不普通?如何让平凡变得不平凡?如何让尴尬化为受欢迎?这离不开“变”——变化、变通、变形。“变”字体现了人们的尝试性、创造性、实践性;“变”体现了人类的发现意识、生活智慧、探索精神;“变”不仅改变了大豆的命运,也改变了人们的饮食方式、饮食习惯,提升了人们的生活品味和生活质量。任何“变”都离不开思考、离不开行动。光思考不行动是纸上谈兵,光行动不思考则只能是“愚公”。

同课章节目录