2013年高考真题解析——北京卷(文综地理)纯word版

文档属性

| 名称 | 2013年高考真题解析——北京卷(文综地理)纯word版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2013-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

[2013·北京卷]文综地理)

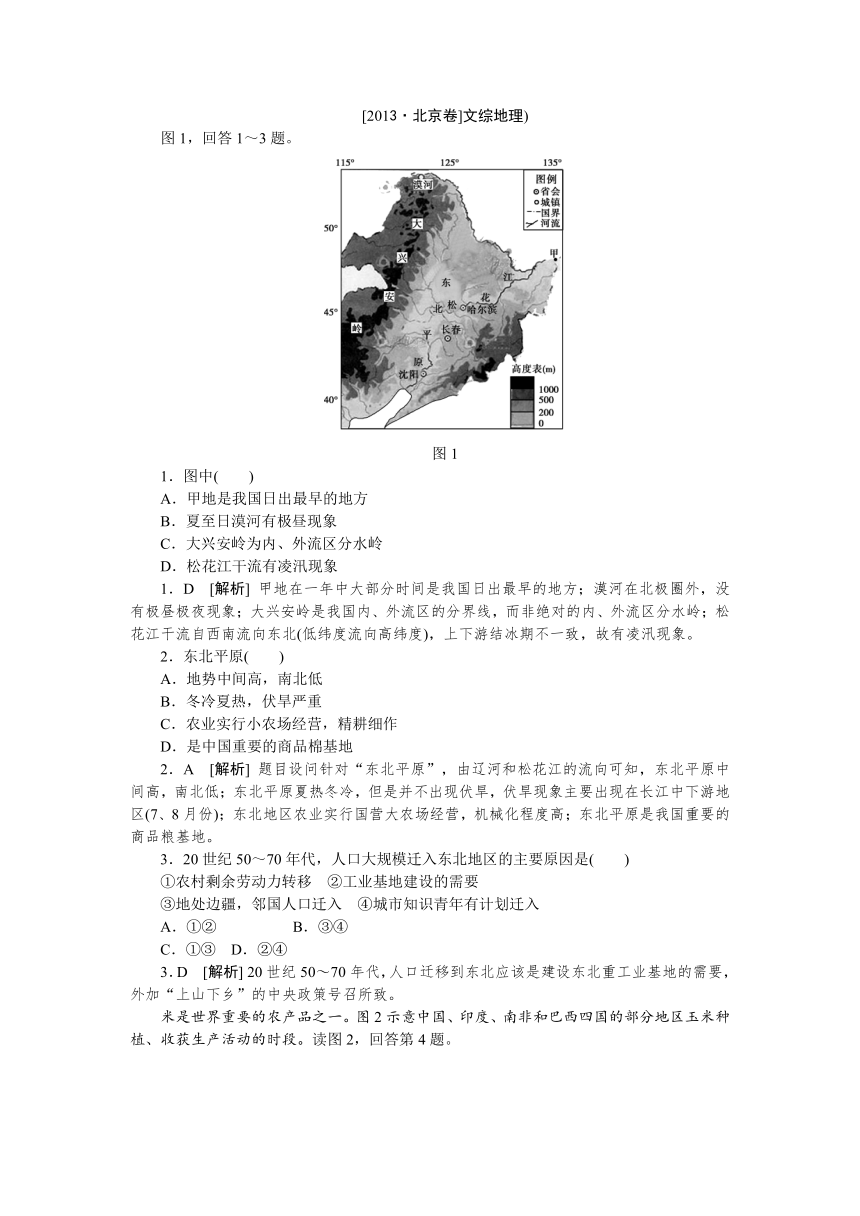

图1,回答1~3题。

图1

1.图中( )

A.甲地是我国日出最早的地方

B.夏至日漠河有极昼现象

C.大兴安岭为内、外流区分水岭

D.松花江干流有凌汛现象

1.D [解析] 甲地在一年中大部分时间是我国日出最早的地方;漠河在北极圈外,没有极昼极夜现象;大兴安岭是我国内、外流区的分界线,而非绝对的内、外流区分水岭;松花江干流自西南流向东北(低纬度流向高纬度),上下游结冰期不一致,故有凌汛现象。

2.东北平原( )

A.地势中间高,南北低

B.冬冷夏热,伏旱严重

C.农业实行小农场经营,精耕细作

D.是中国重要的商品棉基地

2.A [解析] 题目设问针对“东北平原”,由辽河和松花江的流向可知,东北平原中间高,南北低;东北平原夏热冬冷,但是并不出现伏旱,伏旱现象主要出现在长江中下游地区(7、8月份);东北地区农业实行国营大农场经营,机械化程度高;东北平原是我国重要的商品粮基地。

3.20世纪50~70年代,人口大规模迁入东北地区的主要原因是( )

①农村剩余劳动力转移 ②工业基地建设的需要

③地处边疆,邻国人口迁入 ④城市知识青年有计划迁入

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

3.D [解析] 20世纪50~70年代,人口迁移到东北应该是建设东北重工业基地的需要,外加“上山下乡”的中央政策号召所致。

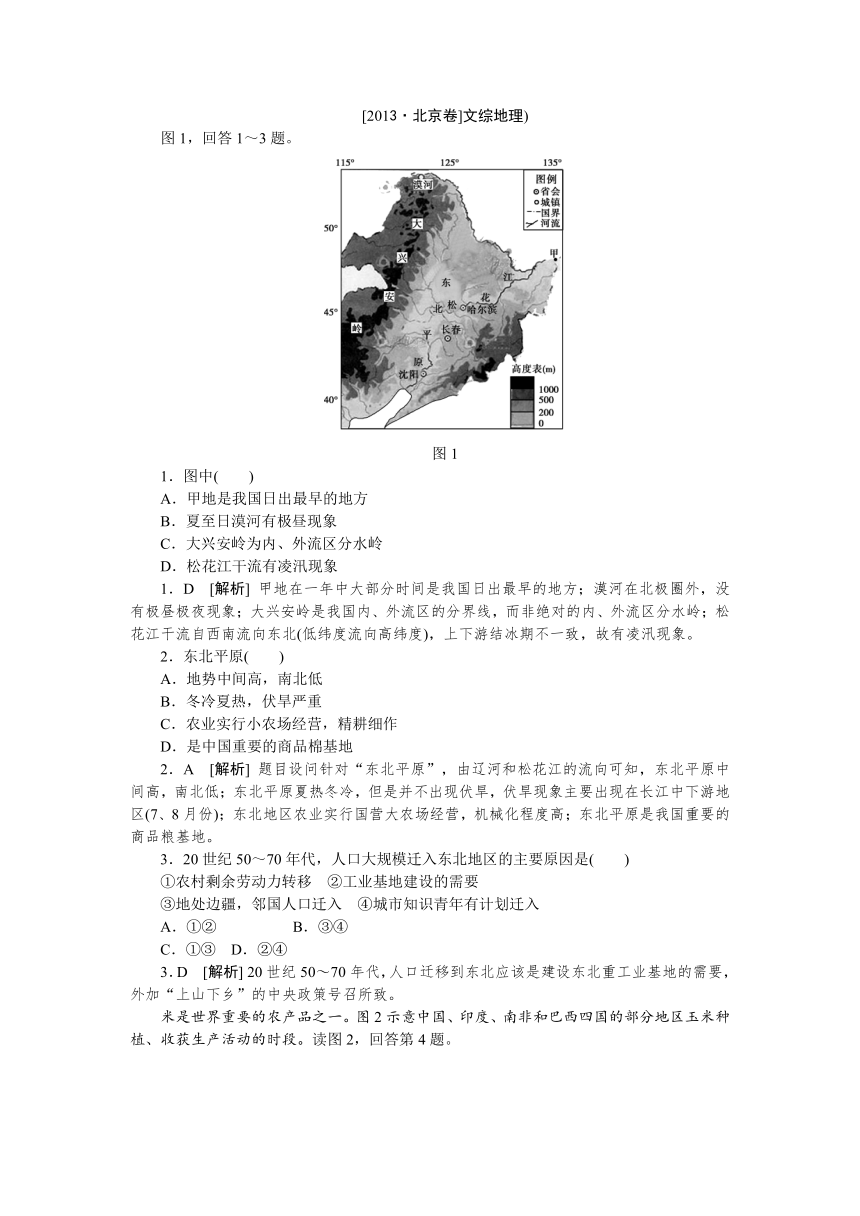

米是世界重要的农产品之一。图2示意中国、印度、南非和巴西四国的部分地区玉米种植、收获生产活动的时段。读图2,回答第4题。

图2

4.甲、乙、丙分别位于( )

A.巴西、印度、南非

B.南非、巴西、印度

C.印度、巴西、南非

D.巴西、南非、印度

4.C [解析] 印度位于北半球,玉米的种植期和中国大致相同,南非位于南半球中低纬度,种植期和中国大致相反,而巴西的玉米主要种植在巴西高原,种植期也应该在南半球的夏季。

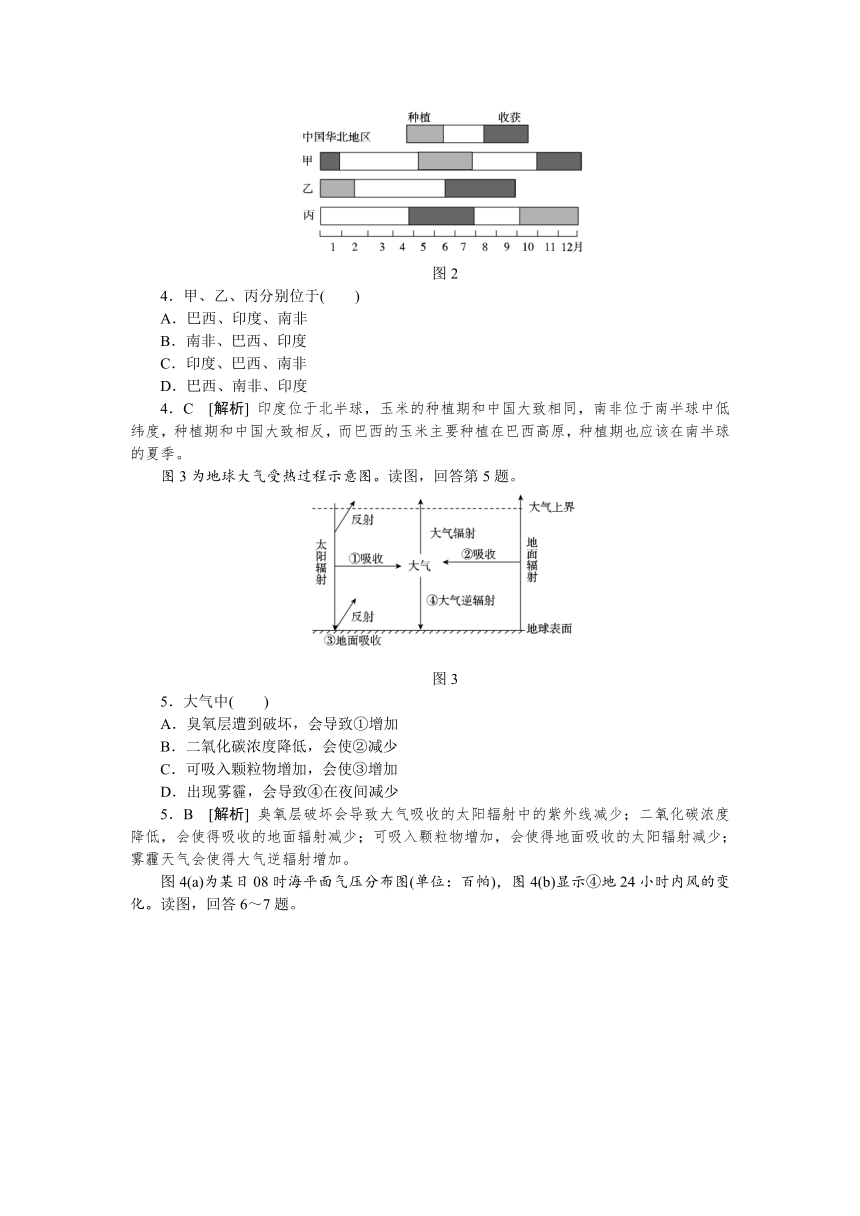

图3为地球大气受热过程示意图。读图,回答第5题。

图3

5.大气中( )

A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加

B.二氧化碳浓度降低,会使②减少

C.可吸入颗粒物增加,会使③增加

D.出现雾霾,会导致④在夜间减少

5.B [解析] 臭氧层破坏会导致大气吸收的太阳辐射中的紫外线减少;二氧化碳浓度降低,会使得吸收的地面辐射减少;可吸入颗粒物增加,会使得地面吸收的太阳辐射减少;雾霾天气会使得大气逆辐射增加。

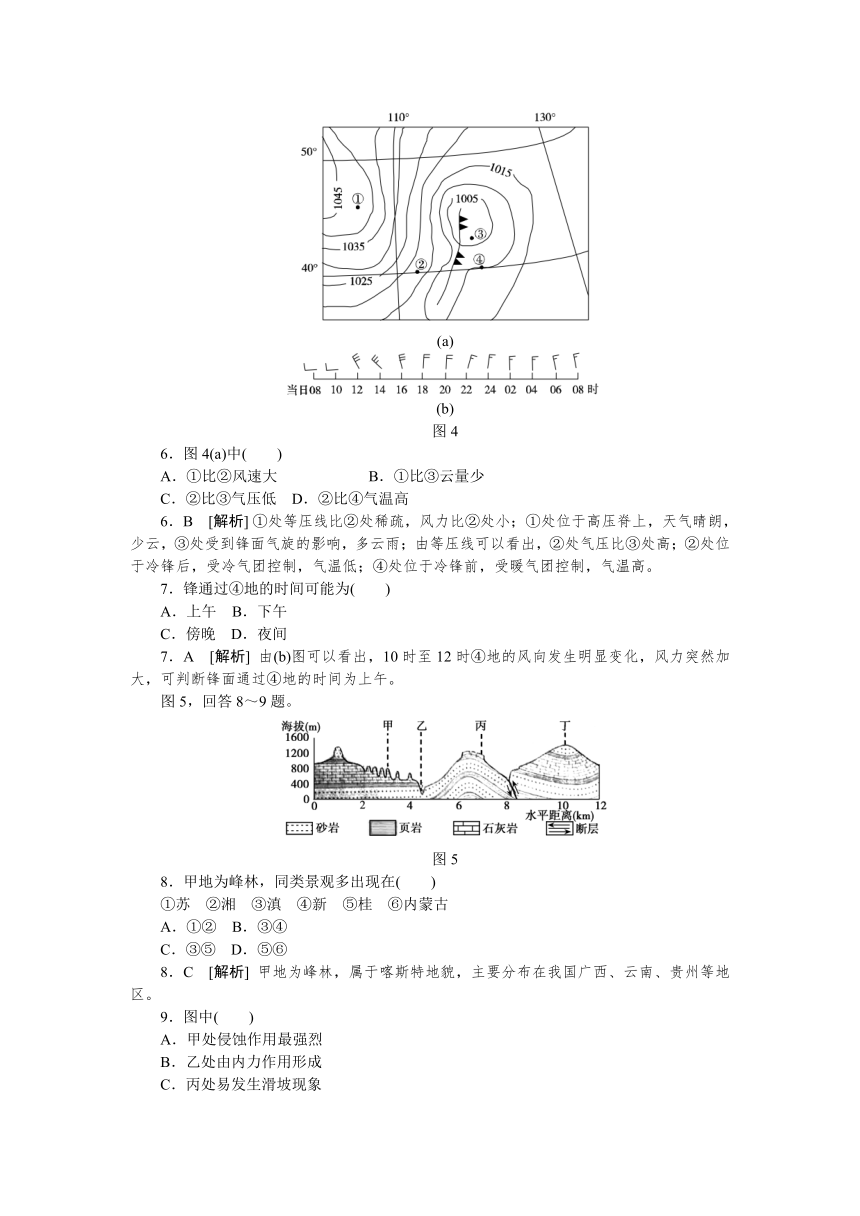

图4(a)为某日08时海平面气压分布图(单位:百帕),图4(b)显示④地24小时内风的变化。读图,回答6~7题。

(a)

(b)

图4

6.图4(a)中( )

A.①比②风速大 B.①比③云量少

C.②比③气压低 D.②比④气温高

6.B [解析] ①处等压线比②处稀疏,风力比②处小;①处位于高压脊上,天气晴朗,少云,③处受到锋面气旋的影响,多云雨;由等压线可以看出,②处气压比③处高;②处位于冷锋后,受冷气团控制,气温低;④处位于冷锋前,受暖气团控制,气温高。

7.锋通过④地的时间可能为( )

A.上午 B.下午

C.傍晚 D.夜间

7.A [解析] 由(b)图可以看出,10时至12时④地的风向发生明显变化,风力突然加大,可判断锋面通过④地的时间为上午。

图5,回答8~9题。

图5

8.甲地为峰林,同类景观多出现在( )

①苏 ②湘 ③滇 ④新 ⑤桂 ⑥内蒙古

A.①② B.③④

C.③⑤ D.⑤⑥

8.C [解析] 甲地为峰林,属于喀斯特地貌,主要分布在我国广西、云南、贵州等地区。

9.图中( )

A.甲处侵蚀作用最强烈

B.乙处由内力作用形成

C.丙处易发生滑坡现象

D.丁处是典型的背斜山

9.C [解析] 甲处为峰林,主要为石灰岩,主要作用为侵蚀作用,但不是图中侵蚀作用最强烈的地方;乙处为河谷,主要是受流水的侵蚀作用,属于外力作用;丙处为背斜山,岩体破碎,丙、丁之间有断层存在,山体易发生滑坡;丁处岩层向下弯曲,为向斜山。

品牌企业在京津冀地区建有饮用瓶装水厂。读图6,回答10~11题。

图6

10.瓶装水厂如此选址的主要原因是( )

A.利用优于授权地的水源

B.靠近技术发达地区

C.吸引高素质的劳动力

D.降低运输成本

10.D [解析] 瓶装水厂选址高碑店、武清,从图中可以看出主要销售市场为北京、天津、石家庄、保定等地,其目的是为了降低运输成本。

11.瓶装水厂的建设使所在地( )

①就业岗位增加 ②吸引大城市人口迁入 ③承接品牌授权地区产业转移 ④吸引相关企业集聚 ⑤城市等级提升

A.①②⑤ B.①③④

C.②③④ D.②④⑤

11.B [解析] 瓶装水厂的落户,必然会带动当地就业,吸引相关产业的集聚,促进经济发展,进一步承接更多的产业转移。

36.图7,回答下列问题。

图7

(1)简述新西兰对外联系的交通运输方式及其原因。

(2)分析南岛降水量西多东少的原因。

(3)与南岛相比,说出北岛经济发展的地理条件优势。

(4)新西兰多火山地震,分析其原因,并概述火山旅游活动的主要内容。

36.[答案] (1)水路运输,航空运输。岛国,经济发达。

(2)地处西风带,西侧为迎风坡降水量多,东侧为背风坡降水量少。

(3)纬度较低,热量条件较好;地势较平坦(平原面积较大);机场密度较大(数量多),路网密度较高;靠近首都,城市密度较大(数量较多)。

(4)位于环太平洋火山地震带或板块构造边缘地带,地壳运动活跃(内力作用强烈)。观赏火山地貌等景观,利用温泉等地热资源度假疗养。

[解析] (1)新西兰为岛国,对外的交通联系方式首选海运;其次其经济发达,航空运输发达。从图示信息亦可发现新西兰有众多的海港和航空港。(2)根据新西兰所处的纬度位置以及地形特征,可判断盛行西风遇地形阻挡而导致西侧降水多,东侧降水少。(3)由图示信息可以看出,北岛纬度更低(热量条件更好),地形更平坦,飞机场、海港、道路的密度更大,是经济发展的有利条件。(4)新西兰位于板块的交界处,多火山地震。与火山有关的旅游资源除了火山遗迹(火山地貌)外,还有温泉等景观。

40.洋是人类活动的重要舞台。达尔文在南美洲考察期间,在①地看到热带雨林景观,在②地观察到安第斯山植被的垂直变化现象,读图8,回答问题。

在达尔文看到的①地景观和②地现象中,任选其一说明成因。

图8

40.[答案] ①地:地处低纬,气温高,位于东南信风迎风海岸,沿岸有暖流,降水丰沛,形成热带雨林。②地:山地海拔高,从山麓到山顶,随海拔升高,气温降低,降水变化,形成垂直气候带,从而形成植被的垂直变化现象。

[解析] 南美洲东岸①处,纬度位置相对较低,受到巴西暖流的影响,同时来自海洋的暖湿的东南信风遇巴西高原的阻挡,易形成大量降水,故形成热带雨林。②处为安第斯山脉地区,地势高,植被的垂直分异明显。

41.华大地幅员辽阔,历史悠久,文化灿烂。读图9,在甲、乙两区域中任选其一,概述聚落分布特点和有利于农业生产的自然条件。

图9

41.[答案] 甲区域:聚落主要沿河谷、交通线分布,平原(河流谷地)聚落密度较大,山区和高原聚落密度较小;该区域雨热同期,大部分地区黄土覆盖,土层深厚,易于耕作。

乙区域:聚落主要沿河湖及交通线分布,长江以南聚落密度较大,以北聚落密度较小;该区域水热条件优越,地势低平,水网密集,土层深厚,土壤肥沃。

[解析] 结合图中信息,聚落分布特点从分布形态和聚落密度两方面分析。两地农业生产的自然条件在水热组合、土壤、水源、地形等方面存在一定的差异。

[2013·北京卷]文综地理)

图1,回答1~3题。

图1

1.图中( )

A.甲地是我国日出最早的地方

B.夏至日漠河有极昼现象

C.大兴安岭为内、外流区分水岭

D.松花江干流有凌汛现象

1.D [解析] 甲地在一年中大部分时间是我国日出最早的地方;漠河在北极圈外,没有极昼极夜现象;大兴安岭是我国内、外流区的分界线,而非绝对的内、外流区分水岭;松花江干流自西南流向东北(低纬度流向高纬度),上下游结冰期不一致,故有凌汛现象。

2.东北平原( )

A.地势中间高,南北低

B.冬冷夏热,伏旱严重

C.农业实行小农场经营,精耕细作

D.是中国重要的商品棉基地

2.A [解析] 题目设问针对“东北平原”,由辽河和松花江的流向可知,东北平原中间高,南北低;东北平原夏热冬冷,但是并不出现伏旱,伏旱现象主要出现在长江中下游地区(7、8月份);东北地区农业实行国营大农场经营,机械化程度高;东北平原是我国重要的商品粮基地。

3.20世纪50~70年代,人口大规模迁入东北地区的主要原因是( )

①农村剩余劳动力转移 ②工业基地建设的需要

③地处边疆,邻国人口迁入 ④城市知识青年有计划迁入

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

3.D [解析] 20世纪50~70年代,人口迁移到东北应该是建设东北重工业基地的需要,外加“上山下乡”的中央政策号召所致。

米是世界重要的农产品之一。图2示意中国、印度、南非和巴西四国的部分地区玉米种植、收获生产活动的时段。读图2,回答第4题。

图2

4.甲、乙、丙分别位于( )

A.巴西、印度、南非

B.南非、巴西、印度

C.印度、巴西、南非

D.巴西、南非、印度

4.C [解析] 印度位于北半球,玉米的种植期和中国大致相同,南非位于南半球中低纬度,种植期和中国大致相反,而巴西的玉米主要种植在巴西高原,种植期也应该在南半球的夏季。

图3为地球大气受热过程示意图。读图,回答第5题。

图3

5.大气中( )

A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加

B.二氧化碳浓度降低,会使②减少

C.可吸入颗粒物增加,会使③增加

D.出现雾霾,会导致④在夜间减少

5.B [解析] 臭氧层破坏会导致大气吸收的太阳辐射中的紫外线减少;二氧化碳浓度降低,会使得吸收的地面辐射减少;可吸入颗粒物增加,会使得地面吸收的太阳辐射减少;雾霾天气会使得大气逆辐射增加。

图4(a)为某日08时海平面气压分布图(单位:百帕),图4(b)显示④地24小时内风的变化。读图,回答6~7题。

(a)

(b)

图4

6.图4(a)中( )

A.①比②风速大 B.①比③云量少

C.②比③气压低 D.②比④气温高

6.B [解析] ①处等压线比②处稀疏,风力比②处小;①处位于高压脊上,天气晴朗,少云,③处受到锋面气旋的影响,多云雨;由等压线可以看出,②处气压比③处高;②处位于冷锋后,受冷气团控制,气温低;④处位于冷锋前,受暖气团控制,气温高。

7.锋通过④地的时间可能为( )

A.上午 B.下午

C.傍晚 D.夜间

7.A [解析] 由(b)图可以看出,10时至12时④地的风向发生明显变化,风力突然加大,可判断锋面通过④地的时间为上午。

图5,回答8~9题。

图5

8.甲地为峰林,同类景观多出现在( )

①苏 ②湘 ③滇 ④新 ⑤桂 ⑥内蒙古

A.①② B.③④

C.③⑤ D.⑤⑥

8.C [解析] 甲地为峰林,属于喀斯特地貌,主要分布在我国广西、云南、贵州等地区。

9.图中( )

A.甲处侵蚀作用最强烈

B.乙处由内力作用形成

C.丙处易发生滑坡现象

D.丁处是典型的背斜山

9.C [解析] 甲处为峰林,主要为石灰岩,主要作用为侵蚀作用,但不是图中侵蚀作用最强烈的地方;乙处为河谷,主要是受流水的侵蚀作用,属于外力作用;丙处为背斜山,岩体破碎,丙、丁之间有断层存在,山体易发生滑坡;丁处岩层向下弯曲,为向斜山。

品牌企业在京津冀地区建有饮用瓶装水厂。读图6,回答10~11题。

图6

10.瓶装水厂如此选址的主要原因是( )

A.利用优于授权地的水源

B.靠近技术发达地区

C.吸引高素质的劳动力

D.降低运输成本

10.D [解析] 瓶装水厂选址高碑店、武清,从图中可以看出主要销售市场为北京、天津、石家庄、保定等地,其目的是为了降低运输成本。

11.瓶装水厂的建设使所在地( )

①就业岗位增加 ②吸引大城市人口迁入 ③承接品牌授权地区产业转移 ④吸引相关企业集聚 ⑤城市等级提升

A.①②⑤ B.①③④

C.②③④ D.②④⑤

11.B [解析] 瓶装水厂的落户,必然会带动当地就业,吸引相关产业的集聚,促进经济发展,进一步承接更多的产业转移。

36.图7,回答下列问题。

图7

(1)简述新西兰对外联系的交通运输方式及其原因。

(2)分析南岛降水量西多东少的原因。

(3)与南岛相比,说出北岛经济发展的地理条件优势。

(4)新西兰多火山地震,分析其原因,并概述火山旅游活动的主要内容。

36.[答案] (1)水路运输,航空运输。岛国,经济发达。

(2)地处西风带,西侧为迎风坡降水量多,东侧为背风坡降水量少。

(3)纬度较低,热量条件较好;地势较平坦(平原面积较大);机场密度较大(数量多),路网密度较高;靠近首都,城市密度较大(数量较多)。

(4)位于环太平洋火山地震带或板块构造边缘地带,地壳运动活跃(内力作用强烈)。观赏火山地貌等景观,利用温泉等地热资源度假疗养。

[解析] (1)新西兰为岛国,对外的交通联系方式首选海运;其次其经济发达,航空运输发达。从图示信息亦可发现新西兰有众多的海港和航空港。(2)根据新西兰所处的纬度位置以及地形特征,可判断盛行西风遇地形阻挡而导致西侧降水多,东侧降水少。(3)由图示信息可以看出,北岛纬度更低(热量条件更好),地形更平坦,飞机场、海港、道路的密度更大,是经济发展的有利条件。(4)新西兰位于板块的交界处,多火山地震。与火山有关的旅游资源除了火山遗迹(火山地貌)外,还有温泉等景观。

40.洋是人类活动的重要舞台。达尔文在南美洲考察期间,在①地看到热带雨林景观,在②地观察到安第斯山植被的垂直变化现象,读图8,回答问题。

在达尔文看到的①地景观和②地现象中,任选其一说明成因。

图8

40.[答案] ①地:地处低纬,气温高,位于东南信风迎风海岸,沿岸有暖流,降水丰沛,形成热带雨林。②地:山地海拔高,从山麓到山顶,随海拔升高,气温降低,降水变化,形成垂直气候带,从而形成植被的垂直变化现象。

[解析] 南美洲东岸①处,纬度位置相对较低,受到巴西暖流的影响,同时来自海洋的暖湿的东南信风遇巴西高原的阻挡,易形成大量降水,故形成热带雨林。②处为安第斯山脉地区,地势高,植被的垂直分异明显。

41.华大地幅员辽阔,历史悠久,文化灿烂。读图9,在甲、乙两区域中任选其一,概述聚落分布特点和有利于农业生产的自然条件。

图9

41.[答案] 甲区域:聚落主要沿河谷、交通线分布,平原(河流谷地)聚落密度较大,山区和高原聚落密度较小;该区域雨热同期,大部分地区黄土覆盖,土层深厚,易于耕作。

乙区域:聚落主要沿河湖及交通线分布,长江以南聚落密度较大,以北聚落密度较小;该区域水热条件优越,地势低平,水网密集,土层深厚,土壤肥沃。

[解析] 结合图中信息,聚落分布特点从分布形态和聚落密度两方面分析。两地农业生产的自然条件在水热组合、土壤、水源、地形等方面存在一定的差异。

图1,回答1~3题。

图1

1.图中( )

A.甲地是我国日出最早的地方

B.夏至日漠河有极昼现象

C.大兴安岭为内、外流区分水岭

D.松花江干流有凌汛现象

1.D [解析] 甲地在一年中大部分时间是我国日出最早的地方;漠河在北极圈外,没有极昼极夜现象;大兴安岭是我国内、外流区的分界线,而非绝对的内、外流区分水岭;松花江干流自西南流向东北(低纬度流向高纬度),上下游结冰期不一致,故有凌汛现象。

2.东北平原( )

A.地势中间高,南北低

B.冬冷夏热,伏旱严重

C.农业实行小农场经营,精耕细作

D.是中国重要的商品棉基地

2.A [解析] 题目设问针对“东北平原”,由辽河和松花江的流向可知,东北平原中间高,南北低;东北平原夏热冬冷,但是并不出现伏旱,伏旱现象主要出现在长江中下游地区(7、8月份);东北地区农业实行国营大农场经营,机械化程度高;东北平原是我国重要的商品粮基地。

3.20世纪50~70年代,人口大规模迁入东北地区的主要原因是( )

①农村剩余劳动力转移 ②工业基地建设的需要

③地处边疆,邻国人口迁入 ④城市知识青年有计划迁入

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

3.D [解析] 20世纪50~70年代,人口迁移到东北应该是建设东北重工业基地的需要,外加“上山下乡”的中央政策号召所致。

米是世界重要的农产品之一。图2示意中国、印度、南非和巴西四国的部分地区玉米种植、收获生产活动的时段。读图2,回答第4题。

图2

4.甲、乙、丙分别位于( )

A.巴西、印度、南非

B.南非、巴西、印度

C.印度、巴西、南非

D.巴西、南非、印度

4.C [解析] 印度位于北半球,玉米的种植期和中国大致相同,南非位于南半球中低纬度,种植期和中国大致相反,而巴西的玉米主要种植在巴西高原,种植期也应该在南半球的夏季。

图3为地球大气受热过程示意图。读图,回答第5题。

图3

5.大气中( )

A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加

B.二氧化碳浓度降低,会使②减少

C.可吸入颗粒物增加,会使③增加

D.出现雾霾,会导致④在夜间减少

5.B [解析] 臭氧层破坏会导致大气吸收的太阳辐射中的紫外线减少;二氧化碳浓度降低,会使得吸收的地面辐射减少;可吸入颗粒物增加,会使得地面吸收的太阳辐射减少;雾霾天气会使得大气逆辐射增加。

图4(a)为某日08时海平面气压分布图(单位:百帕),图4(b)显示④地24小时内风的变化。读图,回答6~7题。

(a)

(b)

图4

6.图4(a)中( )

A.①比②风速大 B.①比③云量少

C.②比③气压低 D.②比④气温高

6.B [解析] ①处等压线比②处稀疏,风力比②处小;①处位于高压脊上,天气晴朗,少云,③处受到锋面气旋的影响,多云雨;由等压线可以看出,②处气压比③处高;②处位于冷锋后,受冷气团控制,气温低;④处位于冷锋前,受暖气团控制,气温高。

7.锋通过④地的时间可能为( )

A.上午 B.下午

C.傍晚 D.夜间

7.A [解析] 由(b)图可以看出,10时至12时④地的风向发生明显变化,风力突然加大,可判断锋面通过④地的时间为上午。

图5,回答8~9题。

图5

8.甲地为峰林,同类景观多出现在( )

①苏 ②湘 ③滇 ④新 ⑤桂 ⑥内蒙古

A.①② B.③④

C.③⑤ D.⑤⑥

8.C [解析] 甲地为峰林,属于喀斯特地貌,主要分布在我国广西、云南、贵州等地区。

9.图中( )

A.甲处侵蚀作用最强烈

B.乙处由内力作用形成

C.丙处易发生滑坡现象

D.丁处是典型的背斜山

9.C [解析] 甲处为峰林,主要为石灰岩,主要作用为侵蚀作用,但不是图中侵蚀作用最强烈的地方;乙处为河谷,主要是受流水的侵蚀作用,属于外力作用;丙处为背斜山,岩体破碎,丙、丁之间有断层存在,山体易发生滑坡;丁处岩层向下弯曲,为向斜山。

品牌企业在京津冀地区建有饮用瓶装水厂。读图6,回答10~11题。

图6

10.瓶装水厂如此选址的主要原因是( )

A.利用优于授权地的水源

B.靠近技术发达地区

C.吸引高素质的劳动力

D.降低运输成本

10.D [解析] 瓶装水厂选址高碑店、武清,从图中可以看出主要销售市场为北京、天津、石家庄、保定等地,其目的是为了降低运输成本。

11.瓶装水厂的建设使所在地( )

①就业岗位增加 ②吸引大城市人口迁入 ③承接品牌授权地区产业转移 ④吸引相关企业集聚 ⑤城市等级提升

A.①②⑤ B.①③④

C.②③④ D.②④⑤

11.B [解析] 瓶装水厂的落户,必然会带动当地就业,吸引相关产业的集聚,促进经济发展,进一步承接更多的产业转移。

36.图7,回答下列问题。

图7

(1)简述新西兰对外联系的交通运输方式及其原因。

(2)分析南岛降水量西多东少的原因。

(3)与南岛相比,说出北岛经济发展的地理条件优势。

(4)新西兰多火山地震,分析其原因,并概述火山旅游活动的主要内容。

36.[答案] (1)水路运输,航空运输。岛国,经济发达。

(2)地处西风带,西侧为迎风坡降水量多,东侧为背风坡降水量少。

(3)纬度较低,热量条件较好;地势较平坦(平原面积较大);机场密度较大(数量多),路网密度较高;靠近首都,城市密度较大(数量较多)。

(4)位于环太平洋火山地震带或板块构造边缘地带,地壳运动活跃(内力作用强烈)。观赏火山地貌等景观,利用温泉等地热资源度假疗养。

[解析] (1)新西兰为岛国,对外的交通联系方式首选海运;其次其经济发达,航空运输发达。从图示信息亦可发现新西兰有众多的海港和航空港。(2)根据新西兰所处的纬度位置以及地形特征,可判断盛行西风遇地形阻挡而导致西侧降水多,东侧降水少。(3)由图示信息可以看出,北岛纬度更低(热量条件更好),地形更平坦,飞机场、海港、道路的密度更大,是经济发展的有利条件。(4)新西兰位于板块的交界处,多火山地震。与火山有关的旅游资源除了火山遗迹(火山地貌)外,还有温泉等景观。

40.洋是人类活动的重要舞台。达尔文在南美洲考察期间,在①地看到热带雨林景观,在②地观察到安第斯山植被的垂直变化现象,读图8,回答问题。

在达尔文看到的①地景观和②地现象中,任选其一说明成因。

图8

40.[答案] ①地:地处低纬,气温高,位于东南信风迎风海岸,沿岸有暖流,降水丰沛,形成热带雨林。②地:山地海拔高,从山麓到山顶,随海拔升高,气温降低,降水变化,形成垂直气候带,从而形成植被的垂直变化现象。

[解析] 南美洲东岸①处,纬度位置相对较低,受到巴西暖流的影响,同时来自海洋的暖湿的东南信风遇巴西高原的阻挡,易形成大量降水,故形成热带雨林。②处为安第斯山脉地区,地势高,植被的垂直分异明显。

41.华大地幅员辽阔,历史悠久,文化灿烂。读图9,在甲、乙两区域中任选其一,概述聚落分布特点和有利于农业生产的自然条件。

图9

41.[答案] 甲区域:聚落主要沿河谷、交通线分布,平原(河流谷地)聚落密度较大,山区和高原聚落密度较小;该区域雨热同期,大部分地区黄土覆盖,土层深厚,易于耕作。

乙区域:聚落主要沿河湖及交通线分布,长江以南聚落密度较大,以北聚落密度较小;该区域水热条件优越,地势低平,水网密集,土层深厚,土壤肥沃。

[解析] 结合图中信息,聚落分布特点从分布形态和聚落密度两方面分析。两地农业生产的自然条件在水热组合、土壤、水源、地形等方面存在一定的差异。

[2013·北京卷]文综地理)

图1,回答1~3题。

图1

1.图中( )

A.甲地是我国日出最早的地方

B.夏至日漠河有极昼现象

C.大兴安岭为内、外流区分水岭

D.松花江干流有凌汛现象

1.D [解析] 甲地在一年中大部分时间是我国日出最早的地方;漠河在北极圈外,没有极昼极夜现象;大兴安岭是我国内、外流区的分界线,而非绝对的内、外流区分水岭;松花江干流自西南流向东北(低纬度流向高纬度),上下游结冰期不一致,故有凌汛现象。

2.东北平原( )

A.地势中间高,南北低

B.冬冷夏热,伏旱严重

C.农业实行小农场经营,精耕细作

D.是中国重要的商品棉基地

2.A [解析] 题目设问针对“东北平原”,由辽河和松花江的流向可知,东北平原中间高,南北低;东北平原夏热冬冷,但是并不出现伏旱,伏旱现象主要出现在长江中下游地区(7、8月份);东北地区农业实行国营大农场经营,机械化程度高;东北平原是我国重要的商品粮基地。

3.20世纪50~70年代,人口大规模迁入东北地区的主要原因是( )

①农村剩余劳动力转移 ②工业基地建设的需要

③地处边疆,邻国人口迁入 ④城市知识青年有计划迁入

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

3.D [解析] 20世纪50~70年代,人口迁移到东北应该是建设东北重工业基地的需要,外加“上山下乡”的中央政策号召所致。

米是世界重要的农产品之一。图2示意中国、印度、南非和巴西四国的部分地区玉米种植、收获生产活动的时段。读图2,回答第4题。

图2

4.甲、乙、丙分别位于( )

A.巴西、印度、南非

B.南非、巴西、印度

C.印度、巴西、南非

D.巴西、南非、印度

4.C [解析] 印度位于北半球,玉米的种植期和中国大致相同,南非位于南半球中低纬度,种植期和中国大致相反,而巴西的玉米主要种植在巴西高原,种植期也应该在南半球的夏季。

图3为地球大气受热过程示意图。读图,回答第5题。

图3

5.大气中( )

A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加

B.二氧化碳浓度降低,会使②减少

C.可吸入颗粒物增加,会使③增加

D.出现雾霾,会导致④在夜间减少

5.B [解析] 臭氧层破坏会导致大气吸收的太阳辐射中的紫外线减少;二氧化碳浓度降低,会使得吸收的地面辐射减少;可吸入颗粒物增加,会使得地面吸收的太阳辐射减少;雾霾天气会使得大气逆辐射增加。

图4(a)为某日08时海平面气压分布图(单位:百帕),图4(b)显示④地24小时内风的变化。读图,回答6~7题。

(a)

(b)

图4

6.图4(a)中( )

A.①比②风速大 B.①比③云量少

C.②比③气压低 D.②比④气温高

6.B [解析] ①处等压线比②处稀疏,风力比②处小;①处位于高压脊上,天气晴朗,少云,③处受到锋面气旋的影响,多云雨;由等压线可以看出,②处气压比③处高;②处位于冷锋后,受冷气团控制,气温低;④处位于冷锋前,受暖气团控制,气温高。

7.锋通过④地的时间可能为( )

A.上午 B.下午

C.傍晚 D.夜间

7.A [解析] 由(b)图可以看出,10时至12时④地的风向发生明显变化,风力突然加大,可判断锋面通过④地的时间为上午。

图5,回答8~9题。

图5

8.甲地为峰林,同类景观多出现在( )

①苏 ②湘 ③滇 ④新 ⑤桂 ⑥内蒙古

A.①② B.③④

C.③⑤ D.⑤⑥

8.C [解析] 甲地为峰林,属于喀斯特地貌,主要分布在我国广西、云南、贵州等地区。

9.图中( )

A.甲处侵蚀作用最强烈

B.乙处由内力作用形成

C.丙处易发生滑坡现象

D.丁处是典型的背斜山

9.C [解析] 甲处为峰林,主要为石灰岩,主要作用为侵蚀作用,但不是图中侵蚀作用最强烈的地方;乙处为河谷,主要是受流水的侵蚀作用,属于外力作用;丙处为背斜山,岩体破碎,丙、丁之间有断层存在,山体易发生滑坡;丁处岩层向下弯曲,为向斜山。

品牌企业在京津冀地区建有饮用瓶装水厂。读图6,回答10~11题。

图6

10.瓶装水厂如此选址的主要原因是( )

A.利用优于授权地的水源

B.靠近技术发达地区

C.吸引高素质的劳动力

D.降低运输成本

10.D [解析] 瓶装水厂选址高碑店、武清,从图中可以看出主要销售市场为北京、天津、石家庄、保定等地,其目的是为了降低运输成本。

11.瓶装水厂的建设使所在地( )

①就业岗位增加 ②吸引大城市人口迁入 ③承接品牌授权地区产业转移 ④吸引相关企业集聚 ⑤城市等级提升

A.①②⑤ B.①③④

C.②③④ D.②④⑤

11.B [解析] 瓶装水厂的落户,必然会带动当地就业,吸引相关产业的集聚,促进经济发展,进一步承接更多的产业转移。

36.图7,回答下列问题。

图7

(1)简述新西兰对外联系的交通运输方式及其原因。

(2)分析南岛降水量西多东少的原因。

(3)与南岛相比,说出北岛经济发展的地理条件优势。

(4)新西兰多火山地震,分析其原因,并概述火山旅游活动的主要内容。

36.[答案] (1)水路运输,航空运输。岛国,经济发达。

(2)地处西风带,西侧为迎风坡降水量多,东侧为背风坡降水量少。

(3)纬度较低,热量条件较好;地势较平坦(平原面积较大);机场密度较大(数量多),路网密度较高;靠近首都,城市密度较大(数量较多)。

(4)位于环太平洋火山地震带或板块构造边缘地带,地壳运动活跃(内力作用强烈)。观赏火山地貌等景观,利用温泉等地热资源度假疗养。

[解析] (1)新西兰为岛国,对外的交通联系方式首选海运;其次其经济发达,航空运输发达。从图示信息亦可发现新西兰有众多的海港和航空港。(2)根据新西兰所处的纬度位置以及地形特征,可判断盛行西风遇地形阻挡而导致西侧降水多,东侧降水少。(3)由图示信息可以看出,北岛纬度更低(热量条件更好),地形更平坦,飞机场、海港、道路的密度更大,是经济发展的有利条件。(4)新西兰位于板块的交界处,多火山地震。与火山有关的旅游资源除了火山遗迹(火山地貌)外,还有温泉等景观。

40.洋是人类活动的重要舞台。达尔文在南美洲考察期间,在①地看到热带雨林景观,在②地观察到安第斯山植被的垂直变化现象,读图8,回答问题。

在达尔文看到的①地景观和②地现象中,任选其一说明成因。

图8

40.[答案] ①地:地处低纬,气温高,位于东南信风迎风海岸,沿岸有暖流,降水丰沛,形成热带雨林。②地:山地海拔高,从山麓到山顶,随海拔升高,气温降低,降水变化,形成垂直气候带,从而形成植被的垂直变化现象。

[解析] 南美洲东岸①处,纬度位置相对较低,受到巴西暖流的影响,同时来自海洋的暖湿的东南信风遇巴西高原的阻挡,易形成大量降水,故形成热带雨林。②处为安第斯山脉地区,地势高,植被的垂直分异明显。

41.华大地幅员辽阔,历史悠久,文化灿烂。读图9,在甲、乙两区域中任选其一,概述聚落分布特点和有利于农业生产的自然条件。

图9

41.[答案] 甲区域:聚落主要沿河谷、交通线分布,平原(河流谷地)聚落密度较大,山区和高原聚落密度较小;该区域雨热同期,大部分地区黄土覆盖,土层深厚,易于耕作。

乙区域:聚落主要沿河湖及交通线分布,长江以南聚落密度较大,以北聚落密度较小;该区域水热条件优越,地势低平,水网密集,土层深厚,土壤肥沃。

[解析] 结合图中信息,聚落分布特点从分布形态和聚落密度两方面分析。两地农业生产的自然条件在水热组合、土壤、水源、地形等方面存在一定的差异。

同课章节目录