2013年高考真题解析——山东卷(文综历史)纯word版

文档属性

| 名称 | 2013年高考真题解析——山东卷(文综历史)纯word版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 437.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-07-18 13:42:48 | ||

图片预览

文档简介

2013·山东卷

9., 《周礼·考工记》载,建造王城,九里见方,四周各三门,南北和东西大道各九条,宫城之左为宗庙,右为社稷,前为朝,后为市。它体现的主要思想是( )

A.中央集权 B.中正有序

C.敬天法祖 D.君权神授

9.B [解析] 本题以周代王城的建筑风格为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动运用知识的能力。联系所学知识判断,A项出现于战国时期,D项出现于汉代,与题干时间不符,皆排除;C项中的“敬天”思想在材料中没有体现,排除。从材料信息看,当时王城的建筑风格非常规则、有序,在当时政治领域的反映就是宗法分封制所要求的“中正有序”。故选B项。

10. 《汉书·食货志》记载:“贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。敢犯令,没入田货。”该禁令的主要目的是( )

A.限制商人经营范围

B.增加赋税收入

C.加强商人户籍管理

D.保护小农经济

10.D [解析] 本题以《汉书·食货志》对当时商人政策的记载为切入点,旨在考查考生获取和解读材料、调动和运用知识的能力。本题的难点在于读懂材料信息,突破点是“重农抑商政策”知识的运用。材料信息的大意是汉代的商人及其家属有专门的户籍,他们无法得到国家按照一般户籍和爵位分配的田地,以便保护小农经济。如果商人违犯国家对商人的法令,其拥有的田地和财产将被没收。根据以上分析,只有D项符合题意。

11. 自秦汉至宋元,中国政治制度变革的总体趋势是( )

A.地方政府的自主性逐渐被削弱

B.国家行政权逐渐转移到君主手中

C.宰相逐渐退出权力中心

D.世卿世禄的贵族政治逐渐被打破

11.A [解析] 本题以中国古代专制主义中央集权制度的演变为切入点,旨在考查考生调动运用知识阐释阶段特征的能力。秦汉至宋元,专制主义中央集权制度下的最主要矛盾表现为中央和地方的矛盾,经过秦汉、宋元等王朝的努力,中央集权不断加强,地方的权力不断削弱,A项正确;B项表述错误,宋元之前的君主集权指的是“决策权”而不是行政权,行政权仍然掌握在丞相手中;这一时期,丞相的权力逐渐削弱,但其并没有退出权力中心,C项错误;秦朝建立中央集权的政治体制后,就已经打破了世卿世禄的贵族政治,D项错误。故选A项。

12. 下图文字节选自一则清代档案史料。其撰拟者应是( )

嘉庆二十一年七月初六日内阁奉上谕:和世泰等奏,嗜国贡使连日演习礼仪极为敬谨。……即派苏楞额、广惠各戴原品顶戴沿途伴送,钦此

A.中书省 B.内阁

C.军机处 D.礼部

12.C [解析] 本题以一则清代档案史料为切入点,旨在考查考生对清代中央官制职能的理解能力。图片材料中的“上谕”的意思是皇帝的指示或者命令,联系所学知识可知,清代雍正之后,负责撰拟皇帝谕旨的部门就是军机处。故选C项。

13. 1923年,陈独秀说:“五四运动虽然未能达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。”陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指( )

A.武装革命 B.无产阶级革命

C.民族革命 D.国民革命

13.B [解析] 本题以陈独秀的关于五四运动影响的言论为切入点,旨在考查考生调动运用知识的能力。解答本题时要紧扣一个“新”进行思考。五四运动前,中国革命是资产阶级领导的旧民主主义革命;五四运动使中国的工人阶级登上历史舞台,是中国新民主主义革命的开端,而新民主主义革命属于无产阶级革命的范畴,B项正确。A、C、D三项均不符合题干中“新”的含义。

14. 20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为20—30年代的苏联曾有过类似尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革 B.“一五”计划

C.社会主义三大改造 D.人民公社

14.D [解析] 本题以20世纪50年代中苏两国对中国出现的某一新生事物为切入点,旨在考查考生调动和运用知识解读材料信息的能力。本题的突破点在于抓住材料的关键信息:中国认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”,该描述表明“它”具有明显的“左”倾特征。然后联系所学知识判断,“它”就是指的人民公社。A、B、C三项均与这一关键信息描述的特征不符,故选D项。

15. 1788年7月10日,纽约某报纸以《船讯——号外》为题发布通告:万世联合船主的幸福船,已载着十三包“联合、和平和友谊”进港……愚蠢船主的船已载着地方偏见、不和的种子等出港。它赞美的是( )

A.联邦体制 B.分权制衡原则

C.共和制度 D.主权在民原则

15.A [解析] 本题以1788年美国某报纸的一篇通告为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动运用知识的能力。从题干材料提供的信息看,该通告以比喻的方式赞美了美国当时十三个州的联合。然后联系1787年前后美国政治体制的变化:先前的邦联制导致美国的分裂、动荡和社会发展的停滞不前,1787年宪法确立了联邦制,保证了美国的长治久安,推动了美国社会经济的发展,A项正确。B、C、D三项均与材料信息无关。

16., 下列关于李贽思想与文艺复兴时期人文主义思想的表述,不正确的是( )

A.都具有思想启蒙意义

B.都是商品经济发展的产物

C.都体现了新兴资产阶级的愿望

D.都宣扬了个性自由和解放

16.C [解析] 本题以明代李贽思想和文艺复兴思想的对比为切入点,旨在考查考生对相似历史现象的比较能力。根据所学知识分析,A、B、D三项都是二者的共同点。文艺复兴思想反映了新兴资产阶级的愿望,但李贽是开明地主阶级知识分子的代表,C项错误,符合题意。

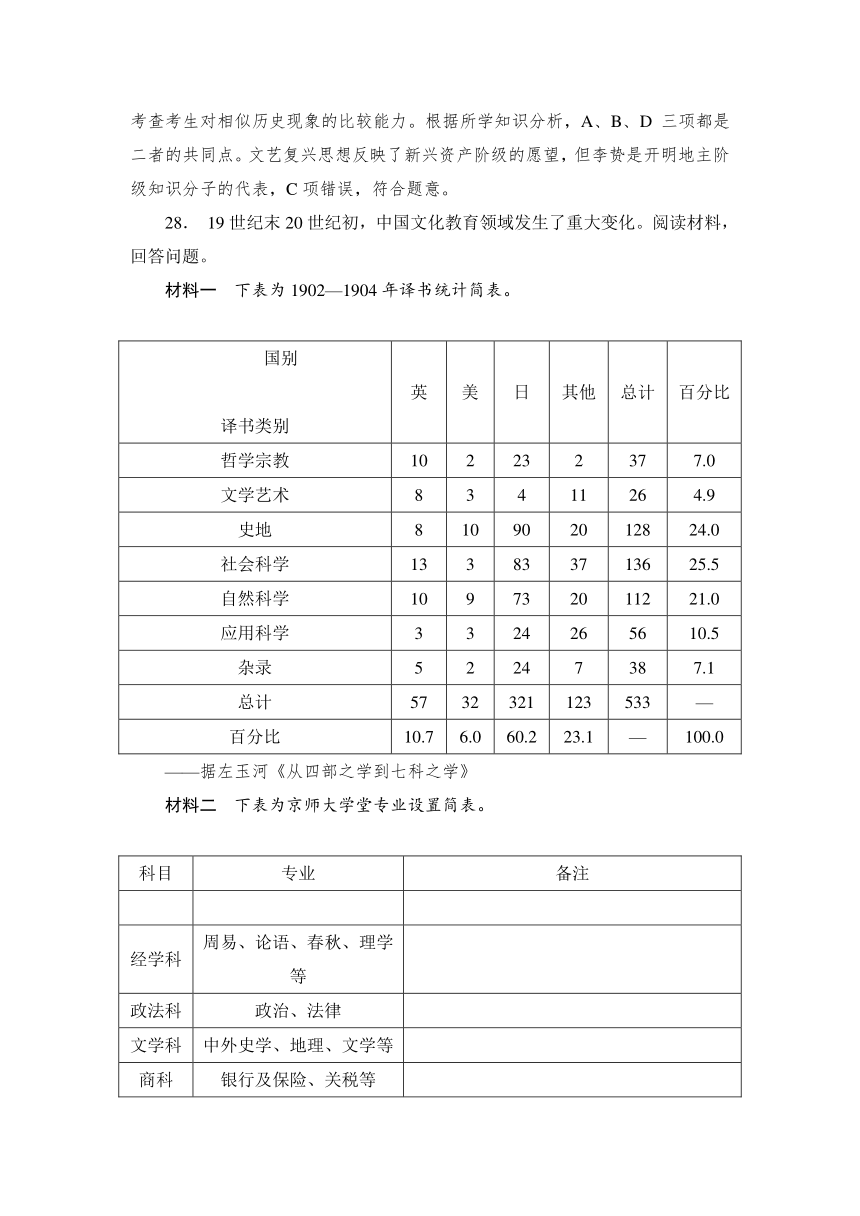

28. 19世纪末20世纪初,中国文化教育领域发生了重大变化。阅读材料,回答问题。

材料一 下表为1902—1904年译书统计简表。

国别

译书类别

英

美

日

其他

总计

百分比

哲学宗教

10

2

23

2

37

7.0

文学艺术

8

3

4

11

26

4.9

史地

8

10

90

20

128

24.0

社会科学

13

3

83

37

136

25.5

自然科学

10

9

73

20

112

21.0

应用科学

3

3

24

26

56

10.5

杂录

5

2

24

7

38

7.1

总计

57

32

321

123

533

—

百分比

10.7

6.0

60.2

23.1

—

100.0

——据左玉河《从四部之学到七科之学》

材料二 下表为京师大学堂专业设置简表。

科目

专业

备注

经学科

周易、论语、春秋、理学等

政法科

政治、法律

文学科

中外史学、地理、文学等

商科

银行及保险、关税等

格致科

算学、化学、物理等

农科

农学、林学等

工科

机器、造船、电气等

医科

医学、药学

各科预科阶段均须开设的课程:

经学大义

人伦道德

中国文学

外国语

体操

——据1904年《奏定大学堂章程》

(1)据材料一,说明这一阶段译书活动的主要特点,并分析其形成原因。

(2)据材料二,说明京师大学堂的专业与课程设置如何体现了“中体西用”的办学思想。试从经济和政治两个方面,分析其对中国现代化的影响。

(3)基于以上分析,概括指出文化教育与社会发展的关系。

28.[答案] (1)特点:地域上,重视翻译日本相关著作;内容上,重视翻译人文社会科学著作。

原因:甲午战争失败,促使中国先进知识分子转向日本寻找救亡的道路;洋务运动破产,让一部分先进知识分子认识到,仅仅引进西方自然科学和应用科学,不可能使中国真正走上富强的道路,转而重点关注西方人文社会科学知识。(若从清末新政角度作答,言之有理即可)

(2)表现:经学大义等课程被列为预科基础课程,大学阶段设置经学科,体现了“中体”思想;设置工科、格致等科,学习近代化学、物理、电气等自然科学和应用科学,体现了“西用”思想。

影响:经济上,从推动中国经济现代化发展角度作答,言之有理即可。政治上,从“以经学维护清政府的统治,不利于政治民主化的发展”“培养了一大批具有新思想的知识分子,推动了中国政治民主化进程”任一角度作答,言之有理即可。

(3)文化教育既是一定社会发展的产物,又对社会发展产生重要影响。

[解析] 本题以19世纪末20世纪初中国文化教育领域的变化为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动和运用知识、阐释和论证问题的能力。第(1)问,第一小问要注意解读表格信息的方法:“先总后分,纵横对比”得出结论;第二小问要能够用联系的观点寻找解题思路:结合甲午战争失败对先进中国人探索救亡图存道路所产生的重大影响来思考。第(2)问,第一小问首先是要理解“中体”就是维护传统的儒家伦理秩序,“西用”就是学习西方的自然科学和技术,然后针对两者的内涵分别选择材料的相关信息进行阐释。第二小问不仅要注意题目的限制语“政治和经济两个方面”,最好还要能够从“积极和局限”两个角度组织答案。第(3)问回答关系类的问题,一般要从两者的“相互性关系”来回答,不要只从单方向阐释。

29., 美国杜邦公司的历史是两个多世纪以来资本主义经济发展的缩影。阅读材料,回答问题。

片断一 初创

1802年,从法国购进机器,在特拉华州的威尔明顿市郊创建了火药厂,生产黑色火药。不久,法国订单便源源不断到来。

1805年,美国军方宣布,其所需火药将全部由杜邦火药厂生产。

片断二 发展

1902年,建立东部实验室,它是美国最早的工业实验室之一。

1903年,建立中央实验站,并利用其在化学方面的研究成果生产清漆和其他非炸药类产品。

片断三 转型

1920年,关闭了威尔明顿市郊的火药厂。

1922—1925年,研发出快干型耐磨亮漆,用于汽车生产;制造出成本低廉且耐用的塑胶产品。

1929—1943年,发明尼龙;研制出可用于音像磁带、雨衣、不粘锅等产品的新型涂料。

1958年,成立公司国际部。此后,海外投资持续增长。

——据胡国成《美国现代化工之父——杜邦》等

(1)据片断一并结合所学知识,概括说明杜邦火药厂初创时期利用了哪些有利条件。

(2)据片断二,指出杜邦公司的发展反映了第二次工业革命的哪些特点。

(3)据片断三,概括指出杜邦公司自1920年起进行了哪些战略调整,并说明其历史背景。

29.[答案] (1)利用工业革命提供的有利契机,采用机器生产;当时战争不断,火药市场广阔(若从殖民扩张或美国西部开发等角度作答,言之有理即可)。

(2)科学与技术紧密结合;化学工业等新兴工业部门兴起。

(3)①由军用生产为主转向民用生产为主(或由火药生产为主转向化工行业的多个领域)。

背景:一战后,出现了和平局面;美国经济进入繁荣时期。

②扩大海外市场,增加海外投资。

背景:经济全球化迅速发展;二战后确立了以美国为主导的资本主义世界经济体系。

[解析] 本题以美国杜邦公司两个世纪的发展为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、综合调动和运用知识的能力。本题的综合性、纵横联系性较强。第(1)问要结合19世纪初期的世界形势如工业革命和各国殖民战争来回答。第(2)问依据材料信息并结合所学知识不难回答。第(3)问的战略调整要能够从关闭火药厂到研发一系列的民用产品,成立国际投资公司等信息进行分类概括;回答背景时,一定要结合战略调整时美国和世界的形势和历史阶段特征来具体地回答,避免笼统、抽象地组织答案。

35. 【历史—历史上重大改革回眸】

宋人话本中很多故事涉及王安石变法。阅读材料,回答问题。

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“,,,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说·拗相公》

(1)据材料,概括说明王安石变法过程中出现了哪些问题。

(2)研究王安石变法时,你如何看待宋人话本的史料价值。

35.[答案] (1)免役法等新法加重了人民负担;用人不当,出现了官吏扰民现象;新法引起了民间不满。

(2)话本在一定程度上能反映当时的社会状况,具有一定史料价值;话本属于文学作品,有艺术加工成分,须用其他史料印证。

[解析] 本题以宋人话本中关于王安石变法的故事为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、理解史料价值的能力。第(1)问依据材料信息归纳概括回答即可。第(2)问,在认识文学作品类的史料价值时,要能够理解两点:任何文学作品都在一定程度上反映当时的社会政治、经济等状况,因而具有一定的史料价值;文学作品艺术加工的成分较多,因而其史料价值的大小与真伪,必须要结合其他的史料来相互印证。

36. 【历史—近代社会的民主思想与实践】

辛亥革命爆发后,山东巡抚孙宝琦曾致电清内阁,阐述对时局的看法。阅读材料,回答问题。

顷者,宪法信条,业经颁布,君权削尽,仅存皇位,而各省不知信从,反多独立。……重以土匪蜂起,列强环伺,瓦解瓜分,危在旦夕。……今日各省民情,如决江河。然察其所为,决非种族相仇,实渴望共和政体。……依臣愚见,莫如毅然改计,俯顺舆情,实行公天下,宣布共和。

——孙宝琦致内阁电(1911年11月11日)

(1)概括指出孙宝琦的电文反映了哪些史实。

(2)结合史实,说明清政府是如何应对“各省民情”的。

36.[答案] (1)清政府颁布《钦定宪法大纲》,实行预备立宪;武昌起义爆发后,各省纷纷宣布独立;帝国主义伺机扩大对华侵略;实行共和成为大势所趋。(答出三个要点即可)

(2)起初,清政府拒绝实行共和,派兵镇压革命军;后来,迫于革命形势发展,清帝不得不宣告退位。

[解析] 本题以1911年山东巡抚孙宝琦致内阁的电文为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动运用知识的能力。第(1)问依据材料信息归纳概括即可,但要注意一定要分层进行归纳。第(2)问考生容易只回答清帝退位这一个史实,而不能够从清政府前后的不同态度和做法进行全面回答。

37. 【历史—20世纪的战争与和平】

1938年7月,国民政府军事委员会参事室曾对中国抗战将面临的国际形势做过预测。阅读材料,回答问题。

①苏俄不会单独出兵;②英国将在远东进行妥协外交;③美国不会单独干涉远东问题;④国联无力干涉。

——据鹿锡俊《国民政府对欧战及结盟问题的应对》

(1)试分别说明国民政府军事委员会参事室做出上述预测的依据。

(2)概括指出当时苏、英、美三国的政策对远东局势产生了怎样的影响。

37.[答案] (1)①的依据:苏联担心德国东侵,将战略重心放在欧洲。②的依据:英国为维护自身利益,对法西斯国家推行绥靖政策。③的依据:美国为避免卷入国际争端,实行“中立”政策。④的依据:从“国联制度设计缺陷”“英法控制国联,实行绥靖政策”“国联不能制止战争的具体事例”任一角度作答,言之有理均可。

(2)纵容了日本在中国的侵略,恶化了远东局势。

[解析] 本题以1938年国民政府对中国面临的国际形势的预测为切入点,综合考查考生调动、运用所学知识阐释和说明历史现象的能力。第(1)问要联系当时各国面临的形势和为维护自身的利益所采取的政策或措施逐条进行分析。第(2)问要结合当时中国面临的形势——日本全面侵华来分析其对远东局势的影响。

9., 《周礼·考工记》载,建造王城,九里见方,四周各三门,南北和东西大道各九条,宫城之左为宗庙,右为社稷,前为朝,后为市。它体现的主要思想是( )

A.中央集权 B.中正有序

C.敬天法祖 D.君权神授

9.B [解析] 本题以周代王城的建筑风格为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动运用知识的能力。联系所学知识判断,A项出现于战国时期,D项出现于汉代,与题干时间不符,皆排除;C项中的“敬天”思想在材料中没有体现,排除。从材料信息看,当时王城的建筑风格非常规则、有序,在当时政治领域的反映就是宗法分封制所要求的“中正有序”。故选B项。

10. 《汉书·食货志》记载:“贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。敢犯令,没入田货。”该禁令的主要目的是( )

A.限制商人经营范围

B.增加赋税收入

C.加强商人户籍管理

D.保护小农经济

10.D [解析] 本题以《汉书·食货志》对当时商人政策的记载为切入点,旨在考查考生获取和解读材料、调动和运用知识的能力。本题的难点在于读懂材料信息,突破点是“重农抑商政策”知识的运用。材料信息的大意是汉代的商人及其家属有专门的户籍,他们无法得到国家按照一般户籍和爵位分配的田地,以便保护小农经济。如果商人违犯国家对商人的法令,其拥有的田地和财产将被没收。根据以上分析,只有D项符合题意。

11. 自秦汉至宋元,中国政治制度变革的总体趋势是( )

A.地方政府的自主性逐渐被削弱

B.国家行政权逐渐转移到君主手中

C.宰相逐渐退出权力中心

D.世卿世禄的贵族政治逐渐被打破

11.A [解析] 本题以中国古代专制主义中央集权制度的演变为切入点,旨在考查考生调动运用知识阐释阶段特征的能力。秦汉至宋元,专制主义中央集权制度下的最主要矛盾表现为中央和地方的矛盾,经过秦汉、宋元等王朝的努力,中央集权不断加强,地方的权力不断削弱,A项正确;B项表述错误,宋元之前的君主集权指的是“决策权”而不是行政权,行政权仍然掌握在丞相手中;这一时期,丞相的权力逐渐削弱,但其并没有退出权力中心,C项错误;秦朝建立中央集权的政治体制后,就已经打破了世卿世禄的贵族政治,D项错误。故选A项。

12. 下图文字节选自一则清代档案史料。其撰拟者应是( )

嘉庆二十一年七月初六日内阁奉上谕:和世泰等奏,嗜国贡使连日演习礼仪极为敬谨。……即派苏楞额、广惠各戴原品顶戴沿途伴送,钦此

A.中书省 B.内阁

C.军机处 D.礼部

12.C [解析] 本题以一则清代档案史料为切入点,旨在考查考生对清代中央官制职能的理解能力。图片材料中的“上谕”的意思是皇帝的指示或者命令,联系所学知识可知,清代雍正之后,负责撰拟皇帝谕旨的部门就是军机处。故选C项。

13. 1923年,陈独秀说:“五四运动虽然未能达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。”陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指( )

A.武装革命 B.无产阶级革命

C.民族革命 D.国民革命

13.B [解析] 本题以陈独秀的关于五四运动影响的言论为切入点,旨在考查考生调动运用知识的能力。解答本题时要紧扣一个“新”进行思考。五四运动前,中国革命是资产阶级领导的旧民主主义革命;五四运动使中国的工人阶级登上历史舞台,是中国新民主主义革命的开端,而新民主主义革命属于无产阶级革命的范畴,B项正确。A、C、D三项均不符合题干中“新”的含义。

14. 20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为20—30年代的苏联曾有过类似尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革 B.“一五”计划

C.社会主义三大改造 D.人民公社

14.D [解析] 本题以20世纪50年代中苏两国对中国出现的某一新生事物为切入点,旨在考查考生调动和运用知识解读材料信息的能力。本题的突破点在于抓住材料的关键信息:中国认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”,该描述表明“它”具有明显的“左”倾特征。然后联系所学知识判断,“它”就是指的人民公社。A、B、C三项均与这一关键信息描述的特征不符,故选D项。

15. 1788年7月10日,纽约某报纸以《船讯——号外》为题发布通告:万世联合船主的幸福船,已载着十三包“联合、和平和友谊”进港……愚蠢船主的船已载着地方偏见、不和的种子等出港。它赞美的是( )

A.联邦体制 B.分权制衡原则

C.共和制度 D.主权在民原则

15.A [解析] 本题以1788年美国某报纸的一篇通告为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动运用知识的能力。从题干材料提供的信息看,该通告以比喻的方式赞美了美国当时十三个州的联合。然后联系1787年前后美国政治体制的变化:先前的邦联制导致美国的分裂、动荡和社会发展的停滞不前,1787年宪法确立了联邦制,保证了美国的长治久安,推动了美国社会经济的发展,A项正确。B、C、D三项均与材料信息无关。

16., 下列关于李贽思想与文艺复兴时期人文主义思想的表述,不正确的是( )

A.都具有思想启蒙意义

B.都是商品经济发展的产物

C.都体现了新兴资产阶级的愿望

D.都宣扬了个性自由和解放

16.C [解析] 本题以明代李贽思想和文艺复兴思想的对比为切入点,旨在考查考生对相似历史现象的比较能力。根据所学知识分析,A、B、D三项都是二者的共同点。文艺复兴思想反映了新兴资产阶级的愿望,但李贽是开明地主阶级知识分子的代表,C项错误,符合题意。

28. 19世纪末20世纪初,中国文化教育领域发生了重大变化。阅读材料,回答问题。

材料一 下表为1902—1904年译书统计简表。

国别

译书类别

英

美

日

其他

总计

百分比

哲学宗教

10

2

23

2

37

7.0

文学艺术

8

3

4

11

26

4.9

史地

8

10

90

20

128

24.0

社会科学

13

3

83

37

136

25.5

自然科学

10

9

73

20

112

21.0

应用科学

3

3

24

26

56

10.5

杂录

5

2

24

7

38

7.1

总计

57

32

321

123

533

—

百分比

10.7

6.0

60.2

23.1

—

100.0

——据左玉河《从四部之学到七科之学》

材料二 下表为京师大学堂专业设置简表。

科目

专业

备注

经学科

周易、论语、春秋、理学等

政法科

政治、法律

文学科

中外史学、地理、文学等

商科

银行及保险、关税等

格致科

算学、化学、物理等

农科

农学、林学等

工科

机器、造船、电气等

医科

医学、药学

各科预科阶段均须开设的课程:

经学大义

人伦道德

中国文学

外国语

体操

——据1904年《奏定大学堂章程》

(1)据材料一,说明这一阶段译书活动的主要特点,并分析其形成原因。

(2)据材料二,说明京师大学堂的专业与课程设置如何体现了“中体西用”的办学思想。试从经济和政治两个方面,分析其对中国现代化的影响。

(3)基于以上分析,概括指出文化教育与社会发展的关系。

28.[答案] (1)特点:地域上,重视翻译日本相关著作;内容上,重视翻译人文社会科学著作。

原因:甲午战争失败,促使中国先进知识分子转向日本寻找救亡的道路;洋务运动破产,让一部分先进知识分子认识到,仅仅引进西方自然科学和应用科学,不可能使中国真正走上富强的道路,转而重点关注西方人文社会科学知识。(若从清末新政角度作答,言之有理即可)

(2)表现:经学大义等课程被列为预科基础课程,大学阶段设置经学科,体现了“中体”思想;设置工科、格致等科,学习近代化学、物理、电气等自然科学和应用科学,体现了“西用”思想。

影响:经济上,从推动中国经济现代化发展角度作答,言之有理即可。政治上,从“以经学维护清政府的统治,不利于政治民主化的发展”“培养了一大批具有新思想的知识分子,推动了中国政治民主化进程”任一角度作答,言之有理即可。

(3)文化教育既是一定社会发展的产物,又对社会发展产生重要影响。

[解析] 本题以19世纪末20世纪初中国文化教育领域的变化为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动和运用知识、阐释和论证问题的能力。第(1)问,第一小问要注意解读表格信息的方法:“先总后分,纵横对比”得出结论;第二小问要能够用联系的观点寻找解题思路:结合甲午战争失败对先进中国人探索救亡图存道路所产生的重大影响来思考。第(2)问,第一小问首先是要理解“中体”就是维护传统的儒家伦理秩序,“西用”就是学习西方的自然科学和技术,然后针对两者的内涵分别选择材料的相关信息进行阐释。第二小问不仅要注意题目的限制语“政治和经济两个方面”,最好还要能够从“积极和局限”两个角度组织答案。第(3)问回答关系类的问题,一般要从两者的“相互性关系”来回答,不要只从单方向阐释。

29., 美国杜邦公司的历史是两个多世纪以来资本主义经济发展的缩影。阅读材料,回答问题。

片断一 初创

1802年,从法国购进机器,在特拉华州的威尔明顿市郊创建了火药厂,生产黑色火药。不久,法国订单便源源不断到来。

1805年,美国军方宣布,其所需火药将全部由杜邦火药厂生产。

片断二 发展

1902年,建立东部实验室,它是美国最早的工业实验室之一。

1903年,建立中央实验站,并利用其在化学方面的研究成果生产清漆和其他非炸药类产品。

片断三 转型

1920年,关闭了威尔明顿市郊的火药厂。

1922—1925年,研发出快干型耐磨亮漆,用于汽车生产;制造出成本低廉且耐用的塑胶产品。

1929—1943年,发明尼龙;研制出可用于音像磁带、雨衣、不粘锅等产品的新型涂料。

1958年,成立公司国际部。此后,海外投资持续增长。

——据胡国成《美国现代化工之父——杜邦》等

(1)据片断一并结合所学知识,概括说明杜邦火药厂初创时期利用了哪些有利条件。

(2)据片断二,指出杜邦公司的发展反映了第二次工业革命的哪些特点。

(3)据片断三,概括指出杜邦公司自1920年起进行了哪些战略调整,并说明其历史背景。

29.[答案] (1)利用工业革命提供的有利契机,采用机器生产;当时战争不断,火药市场广阔(若从殖民扩张或美国西部开发等角度作答,言之有理即可)。

(2)科学与技术紧密结合;化学工业等新兴工业部门兴起。

(3)①由军用生产为主转向民用生产为主(或由火药生产为主转向化工行业的多个领域)。

背景:一战后,出现了和平局面;美国经济进入繁荣时期。

②扩大海外市场,增加海外投资。

背景:经济全球化迅速发展;二战后确立了以美国为主导的资本主义世界经济体系。

[解析] 本题以美国杜邦公司两个世纪的发展为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、综合调动和运用知识的能力。本题的综合性、纵横联系性较强。第(1)问要结合19世纪初期的世界形势如工业革命和各国殖民战争来回答。第(2)问依据材料信息并结合所学知识不难回答。第(3)问的战略调整要能够从关闭火药厂到研发一系列的民用产品,成立国际投资公司等信息进行分类概括;回答背景时,一定要结合战略调整时美国和世界的形势和历史阶段特征来具体地回答,避免笼统、抽象地组织答案。

35. 【历史—历史上重大改革回眸】

宋人话本中很多故事涉及王安石变法。阅读材料,回答问题。

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“,,,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说·拗相公》

(1)据材料,概括说明王安石变法过程中出现了哪些问题。

(2)研究王安石变法时,你如何看待宋人话本的史料价值。

35.[答案] (1)免役法等新法加重了人民负担;用人不当,出现了官吏扰民现象;新法引起了民间不满。

(2)话本在一定程度上能反映当时的社会状况,具有一定史料价值;话本属于文学作品,有艺术加工成分,须用其他史料印证。

[解析] 本题以宋人话本中关于王安石变法的故事为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、理解史料价值的能力。第(1)问依据材料信息归纳概括回答即可。第(2)问,在认识文学作品类的史料价值时,要能够理解两点:任何文学作品都在一定程度上反映当时的社会政治、经济等状况,因而具有一定的史料价值;文学作品艺术加工的成分较多,因而其史料价值的大小与真伪,必须要结合其他的史料来相互印证。

36. 【历史—近代社会的民主思想与实践】

辛亥革命爆发后,山东巡抚孙宝琦曾致电清内阁,阐述对时局的看法。阅读材料,回答问题。

顷者,宪法信条,业经颁布,君权削尽,仅存皇位,而各省不知信从,反多独立。……重以土匪蜂起,列强环伺,瓦解瓜分,危在旦夕。……今日各省民情,如决江河。然察其所为,决非种族相仇,实渴望共和政体。……依臣愚见,莫如毅然改计,俯顺舆情,实行公天下,宣布共和。

——孙宝琦致内阁电(1911年11月11日)

(1)概括指出孙宝琦的电文反映了哪些史实。

(2)结合史实,说明清政府是如何应对“各省民情”的。

36.[答案] (1)清政府颁布《钦定宪法大纲》,实行预备立宪;武昌起义爆发后,各省纷纷宣布独立;帝国主义伺机扩大对华侵略;实行共和成为大势所趋。(答出三个要点即可)

(2)起初,清政府拒绝实行共和,派兵镇压革命军;后来,迫于革命形势发展,清帝不得不宣告退位。

[解析] 本题以1911年山东巡抚孙宝琦致内阁的电文为切入点,旨在考查考生获取和解读材料信息、调动运用知识的能力。第(1)问依据材料信息归纳概括即可,但要注意一定要分层进行归纳。第(2)问考生容易只回答清帝退位这一个史实,而不能够从清政府前后的不同态度和做法进行全面回答。

37. 【历史—20世纪的战争与和平】

1938年7月,国民政府军事委员会参事室曾对中国抗战将面临的国际形势做过预测。阅读材料,回答问题。

①苏俄不会单独出兵;②英国将在远东进行妥协外交;③美国不会单独干涉远东问题;④国联无力干涉。

——据鹿锡俊《国民政府对欧战及结盟问题的应对》

(1)试分别说明国民政府军事委员会参事室做出上述预测的依据。

(2)概括指出当时苏、英、美三国的政策对远东局势产生了怎样的影响。

37.[答案] (1)①的依据:苏联担心德国东侵,将战略重心放在欧洲。②的依据:英国为维护自身利益,对法西斯国家推行绥靖政策。③的依据:美国为避免卷入国际争端,实行“中立”政策。④的依据:从“国联制度设计缺陷”“英法控制国联,实行绥靖政策”“国联不能制止战争的具体事例”任一角度作答,言之有理均可。

(2)纵容了日本在中国的侵略,恶化了远东局势。

[解析] 本题以1938年国民政府对中国面临的国际形势的预测为切入点,综合考查考生调动、运用所学知识阐释和说明历史现象的能力。第(1)问要联系当时各国面临的形势和为维护自身的利益所采取的政策或措施逐条进行分析。第(2)问要结合当时中国面临的形势——日本全面侵华来分析其对远东局势的影响。

同课章节目录