5 大自然的语言 教案

图片预览

文档简介

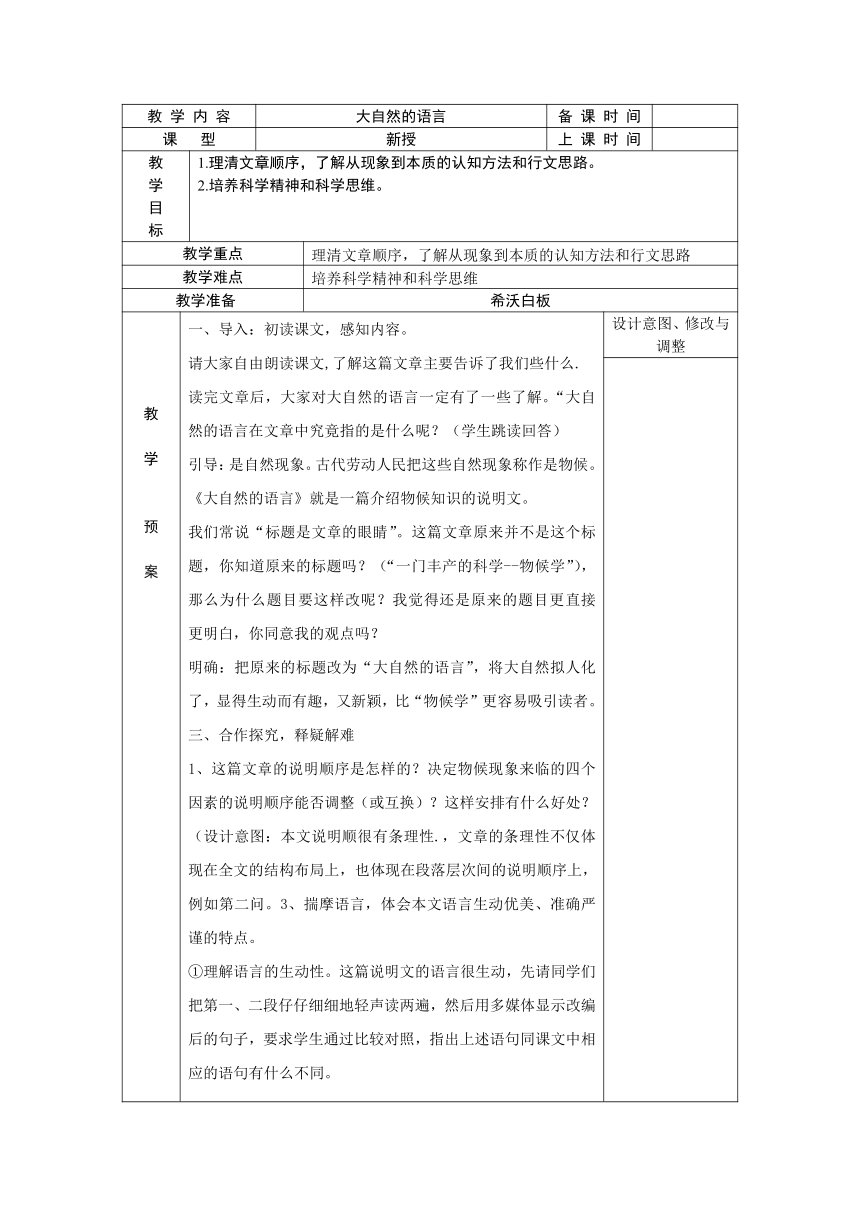

教 学 内 容 大自然的语言 备 课 时 间

课 型 新授 上 课 时 间

教 学 目 标 1.理清文章顺序,了解从现象到本质的认知方法和行文思路。 2.培养科学精神和科学思维。

教学重点 理清文章顺序,了解从现象到本质的认知方法和行文思路

教学难点 培养科学精神和科学思维

教学准备 希沃白板

教 学 预 案 一、导入:初读课文,感知内容。 请大家自由朗读课文,了解这篇文章主要告诉了我们些什么. 读完文章后,大家对大自然的语言一定有了一些了解。“大自然的语言在文章中究竟指的是什么呢?(学生跳读回答) 引导:是自然现象。古代劳动人民把这些自然现象称作是物候。《大自然的语言》就是一篇介绍物候知识的说明文。 我们常说“标题是文章的眼睛”。这篇文章原来并不是这个标题,你知道原来的标题吗?(“一门丰产的科学--物候学”),那么为什么题目要这样改呢?我觉得还是原来的题目更直接更明白,你同意我的观点吗? 明确:把原来的标题改为“大自然的语言”,将大自然拟人化了,显得生动而有趣,又新颖,比“物候学”更容易吸引读者。 三、合作探究,释疑解难 1、这篇文章的说明顺序是怎样的?决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调整(或互换)?这样安排有什么好处?(设计意图:本文说明顺很有条理性.,文章的条理性不仅体现在全文的结构布局上,也体现在段落层次间的说明顺序上,例如第二问。3、揣摩语言,体会本文语言生动优美、准确严谨的特点。 ①理解语言的生动性。这篇说明文的语言很生动,先请同学们把第一、二段仔仔细细地轻声读两遍,然后用多媒体显示改编后的句子,要求学生通过比较对照,指出上述语句同课文中相应的语句有什么不同。 1.立春过后,大地渐渐回暖。 2.再过两个月,燕子飞来了。 3.到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,掉到地上。 4.杏花开了,就要赶快耕地;桃花开了,要赶快种谷子;布谷鸟叫了,该及时耕作。 ②理解说明文语言的准确性。多媒体显示下列句子,要求学生揣摩,体会说明语言的准确性。 ⒈北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐等花相比1960年迟10天左右,比1965年迟五六天。⒉根据英国南部物候的一种长期记录……可以看出后者比前者早几天。⒊大连纬度在北京以南约1度。⒋南京刺槐开花只比北京早10天。 加点的词语限制较严密,体现了说明文语言的科学性。加线的句子表现了作者严谨科学态度和尊重事实科学精神。 四、延伸拓展,转化知识 1.学生展示课前收集的农谚,并说明其中包含的物候知识。 多媒体展示: ①“清明前,开秧田”是根据节气确定“开秧田”的时间。

②“柳毛开花,点豆种瓜”是根据物候现象安排“点豆种瓜”的时间。

③“馒头云,天气晴”根据云彩的形状预测天气状况。

④“雨中闻蝉叫,预告晴天到” “蚂蚁垒窝要落雨”“鱼跳水,有雨来”“燕子低飞要落雨”“癞蛤蟆出洞,下雨靠得稳”“龟背潮,下雨兆”“蚯蚓爬上路,雨水乱如麻”“鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到”这些农谚都是根据物候现象预测天气情况。

2.除了农谚,古代的诗歌也有不少反映物候知识。白居易的《大林寺桃花》就是一例。联系课文中的物候知识,谈谈对这首诗的理解。 设计意图、修改与调整

课 型 新授 上 课 时 间

教 学 目 标 1.理清文章顺序,了解从现象到本质的认知方法和行文思路。 2.培养科学精神和科学思维。

教学重点 理清文章顺序,了解从现象到本质的认知方法和行文思路

教学难点 培养科学精神和科学思维

教学准备 希沃白板

教 学 预 案 一、导入:初读课文,感知内容。 请大家自由朗读课文,了解这篇文章主要告诉了我们些什么. 读完文章后,大家对大自然的语言一定有了一些了解。“大自然的语言在文章中究竟指的是什么呢?(学生跳读回答) 引导:是自然现象。古代劳动人民把这些自然现象称作是物候。《大自然的语言》就是一篇介绍物候知识的说明文。 我们常说“标题是文章的眼睛”。这篇文章原来并不是这个标题,你知道原来的标题吗?(“一门丰产的科学--物候学”),那么为什么题目要这样改呢?我觉得还是原来的题目更直接更明白,你同意我的观点吗? 明确:把原来的标题改为“大自然的语言”,将大自然拟人化了,显得生动而有趣,又新颖,比“物候学”更容易吸引读者。 三、合作探究,释疑解难 1、这篇文章的说明顺序是怎样的?决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调整(或互换)?这样安排有什么好处?(设计意图:本文说明顺很有条理性.,文章的条理性不仅体现在全文的结构布局上,也体现在段落层次间的说明顺序上,例如第二问。3、揣摩语言,体会本文语言生动优美、准确严谨的特点。 ①理解语言的生动性。这篇说明文的语言很生动,先请同学们把第一、二段仔仔细细地轻声读两遍,然后用多媒体显示改编后的句子,要求学生通过比较对照,指出上述语句同课文中相应的语句有什么不同。 1.立春过后,大地渐渐回暖。 2.再过两个月,燕子飞来了。 3.到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,掉到地上。 4.杏花开了,就要赶快耕地;桃花开了,要赶快种谷子;布谷鸟叫了,该及时耕作。 ②理解说明文语言的准确性。多媒体显示下列句子,要求学生揣摩,体会说明语言的准确性。 ⒈北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐等花相比1960年迟10天左右,比1965年迟五六天。⒉根据英国南部物候的一种长期记录……可以看出后者比前者早几天。⒊大连纬度在北京以南约1度。⒋南京刺槐开花只比北京早10天。 加点的词语限制较严密,体现了说明文语言的科学性。加线的句子表现了作者严谨科学态度和尊重事实科学精神。 四、延伸拓展,转化知识 1.学生展示课前收集的农谚,并说明其中包含的物候知识。 多媒体展示: ①“清明前,开秧田”是根据节气确定“开秧田”的时间。

②“柳毛开花,点豆种瓜”是根据物候现象安排“点豆种瓜”的时间。

③“馒头云,天气晴”根据云彩的形状预测天气状况。

④“雨中闻蝉叫,预告晴天到” “蚂蚁垒窝要落雨”“鱼跳水,有雨来”“燕子低飞要落雨”“癞蛤蟆出洞,下雨靠得稳”“龟背潮,下雨兆”“蚯蚓爬上路,雨水乱如麻”“鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到”这些农谚都是根据物候现象预测天气情况。

2.除了农谚,古代的诗歌也有不少反映物候知识。白居易的《大林寺桃花》就是一例。联系课文中的物候知识,谈谈对这首诗的理解。 设计意图、修改与调整

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读