部编版语文七年级下册第三单元检测(word版有答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第三单元检测(word版有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-16 22:18:12 | ||

图片预览

文档简介

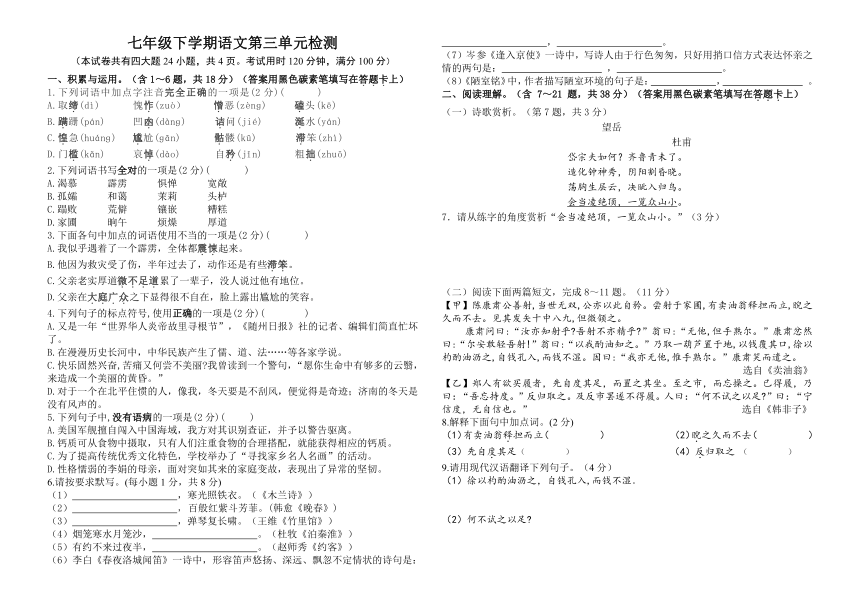

七年级下学期语文第三单元检测

(本试卷共有四大题24小题,共4页。考试用时120分钟,满分100分)

一、积累与运用。(含1~6题,共18分)(答案用黑色碳素笔填写在答题卡上)

1.下列词语中加点字注音完全正确的一项是(2分)( )

A.取缔(dì) 愧怍(zuò) 憎恶(zènɡ) 磕头(kē)

B.蹒跚(pán) 凹凼(dànɡ) 诘问(jié) 涎水(yán)

C.惶急(huánɡ) 尴尬(ɡān) 骷髅(kū) 滞笨(zhì)

D.门槛(kǎn) 哀悼(dào) 自矜(jǐn) 粗拙(zhuō)

2.下列词语书写全对的一项是(2分)( )

A.渴慕 霹雳 惧惮 宽敞

B.孤孀 和蔼 茉莉 头栌

C.蹋败 荒僻 镶嵌 糟糕

D.家圃 晌午 烦燥 厚道

3.下面各句中加点的词语使用不当的一项是(2分)( )

A.我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。

B.他因为救灾受了伤,半年过去了,动作还是有些滞笨。

C.父亲老实厚道微不足道累了一辈子,没人说过他有地位。

D.父亲在大庭广众之下显得很不自在,脸上露出尴尬的笑容。

4.下列句子的标点符号,使用正确的一项是(2分)( )

A.又是一年“世界华人炎帝故里寻根节”,《随州日报》社的记者、编辑们简直忙坏了。

B.在漫漫历史长河中,中华民族产生了儒、道、法……等各家学说。

C.快乐固然兴奋,苦痛又何尝不美丽 我曾读到一个警句,“愿你生命中有够多的云翳,来造成一个美丽的黄昏。”

D.对于一个在北平住惯的人,像我,冬天要是不刮风,便觉得是奇迹;济南的冬天是没有风声的。

5.下列句子中,没有语病的一项是(2分)( )

A.美国军舰擅自闯入中国海域,我方对其识别查证,并予以警告驱离。

B.钙质可从食物中摄取,只有人们注重食物的合理搭配,就能获得相应的钙质。

C.为了提高传统优秀文化特色,学校举办了“寻找家乡名人名画”的活动。

D.性格懦弱的李娟的母亲,面对突如其来的家庭变故,表现出了异常的坚韧。

6.请按要求默写。(每小题1分,共8分)

(1) ,寒光照铁衣。(《木兰诗》)

(2) ,百般红紫斗芳菲。(韩愈《晚春》)

(3) ,弹琴复长啸。(王维《竹里馆》)

(4)烟笼寒水月笼沙, 。(杜牧《泊秦淮》)

(5)有约不来过夜半, 。(赵师秀《约客》)

(6)李白《春夜洛城闻笛》一诗中,形容笛声悠扬、深远、飘忽不定情状的诗句是:

, 。

(7)岑参《逢入京使》一诗中,写诗人由于行色匆匆,只好用捎口信方式表达怀亲之情的两句是: , 。

(8)《陋室铭》中,作者描写陋室环境的句子是: , 。

二、阅读理解。(含 7~21 题,共38分)(答案用黑色碳素笔填写在答题卡上)

(一)诗歌赏析。(第7题,共3分)

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

7.请从练字的角度赏析“会当凌绝顶,一览众山小。”(3分)

(二)阅读下面两篇短文,完成8~11题。(11分)

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎 吾射不亦精乎 ”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

选自《卖油翁》

【乙】郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反市罢遂不得履。人曰:“何不试之以足 ”曰:“宁信度,无自信也。” 选自《韩非子》

8.解释下面句中加点词。(2分)

(1)有卖油翁释担而立( ) (2)睨之久而不去( )

(3)先自度其足( ) (4)反归取之 ( )

9.请用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。

(2)何不试之以足

10.读了【乙】文,你认为“郑人买履”这则寓言故事讽刺了什么样的人 (3分)

11.从这这两篇文章中,我们可以得出怎样的启示?(2分)

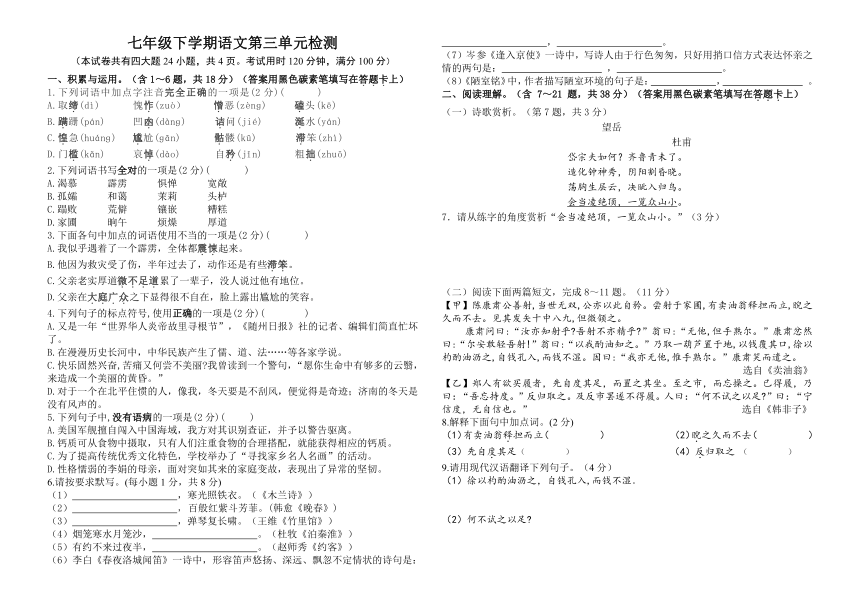

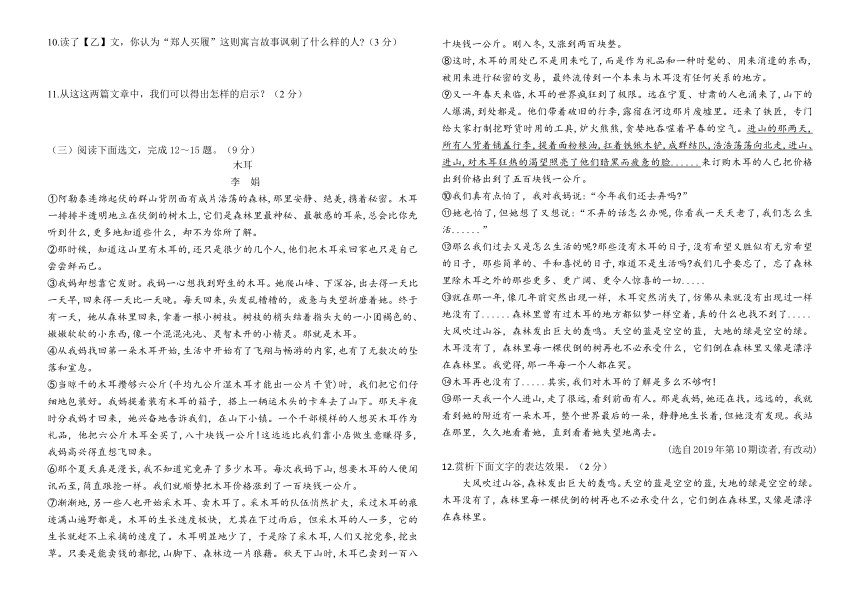

(三)阅读下面选文,完成12~15题。(9分)

木耳

李 娟

①阿勒泰连绵起伏的群山背阴面有成片浩荡的森林,那里安静、绝美,携着秘密。木耳一排排半透明地立在伏倒的树木上,它们是森林里最神秘、最敏感的耳朵,总会比你先

听到什么,更多地知道些什么,却不为你所了解。

②那时候,知道这山里有木耳的,还只是很少的几个人,他们把木耳采回家也只是自己尝尝鲜而已。

③我妈却想靠它发财。我妈一心想找到野生的木耳。她爬山峰、下深谷,出去得一天比一天早,回来得一天比一天晚。每天回来,头发乱糟糟的,疲惫与失望折磨着她。终于有一天,她从森林里回来,拿着一根小树枝。树枝的梢头结着指头大的一小团褐色的、嫩嫩软软的小东西,像一个混混沌沌、灵智未开的小精灵。那就是木耳。

④从我妈找回第一朵木耳开始,生活中开始有了飞翔与畅游的内家,也有了无数次的坠落和室息。

⑤当晾干的木耳攒够六公斤(平均九公斤湿木耳才能出一公片干货)时,我们把它们仔细地包装好。我妈提着装有术耳的箱子,搭上一辆运木头的卡车去了山下。那天半夜时分我妈才回来,她兴奋地告诉我们,在山下小镇。一个干部模样的人想买木耳作为礼品,他把六公斤木耳全买了,八十块钱一公斤!这远远比我们靠小店做生意赚得多,我妈高兴得直想飞回来。

⑥那个夏天真是漫长,我不知道究竟弄了多少木耳。每次我妈下山,想要木耳的人便闻讯而至,简直跟抢一样。我们就顺势把木耳价格涨到了一百块钱一公斤。

⑦渐渐地,另一些人也开始采木耳、卖木耳了。采木耳的队伍悄然扩大,采过木耳的痕迹满山遍野都是。木耳的生长速度极快,尤其在下过雨后,但采木耳的人一多,它的生长就赶不上采摘的速度了。木耳明显地少了,于是除了采木耳,人们又挖党参,挖虫草。只要是能卖钱的都挖,山脚下、森林边一片狼藉。秋天下山时,木耳已卖到一百八十块钱一公斤。刚入冬,又涨到两百块整。

⑧这时,木耳的用处已不是用来吃了,而是作为礼品和一种时髦的、用来消遣的东西,被用来进行秘密的交易,最终流传到一个本来与木耳没有任何关系的地方。

⑨又一年春天来临,木耳的世界疯狂到了极限。远在宁夏、甘肃的人也涌来了,山下的人爆满,到处都是。他们带着破旧的行李,露宿在河边那片废墟里。还来了铁匠,专门给大家打制挖野货时用的工具,炉火熊熊,贪婪地吞噬着早春的空气。进山的那两天,所有人背着铺盖行李,提着面粉粮油,扛着铁锹木铲,成群结队,浩浩荡荡向北走,进山、进山,对木耳狂热的渴望照亮了他们暗黑而疲惫的脸......来订购木耳的人已把价格出到价格出到了五百块钱一公斤。

⑩我们真有点怕了,我对我妈说:“今年我们还去弄吗 ”

她也怕了,但她想了又想说:“不弄的话怎么办呢,你看我一天天老了,我们怎么生活......”

那么我们过去又是怎么生活的呢 那些没有木耳的日子,没有希望又胜似有无穷希望的日子,那些简单的、平和喜悦的日子,难道不是生活吗 我们几乎要忘了,忘了森林里除木耳之外的那些更多、更广阔、更令人惊喜的一切.....

就在那一年,像几年前突然出现一样,木耳突然消失了,仿佛从来就没有出现过一样地没有了......森林里曾有过木耳的地方都似梦一样空着,真的什么也找不到了.....大风吹过山谷,森林发出巨大的轰鸣。天空的蓝是空空的蓝,大地的绿是空空的绿。木耳没有了,森林里每一棵伏倒的树再也不必承受什么,它们倒在森林里又像是漂浮在森林里。我觉得,那一年每一个人都在哭。

木耳再也没有了.....其实,我们对木耳的了解是多么不够啊!

那一天我一个人进山,走了很远,看到前面有人。那是我妈,她还在找。远远的,我就看到她的附近有一朵木耳,整个世界最后的一朵,静静地生长着,但她没有发现。我站在那里,久久地看着她,直到看着她失望地离去。

(选自2019年第10期读者,有改动)

12.赏析下面文字的表达效果。(2分)

大风吹过山谷,森林发出巨大的轰鸣。天空的蓝是空空的蓝,大地的绿是空空的绿。木耳没有了,森林里每一棵伏倒的树再也不必承受什么,它们倒在森林里,又像是漂浮在森林里。

13.下面句子中的加点部分具体指什么?(2分)

“从我妈找回第一朵木耳开始,生活中开始有了飞翔与畅游的内容,也有了无数次的坠落和窒息。”

14.请从细节描写的角度分析文中的划线句子 (3分)

本文最后一段揭示了作者什么样的心理?(2分)

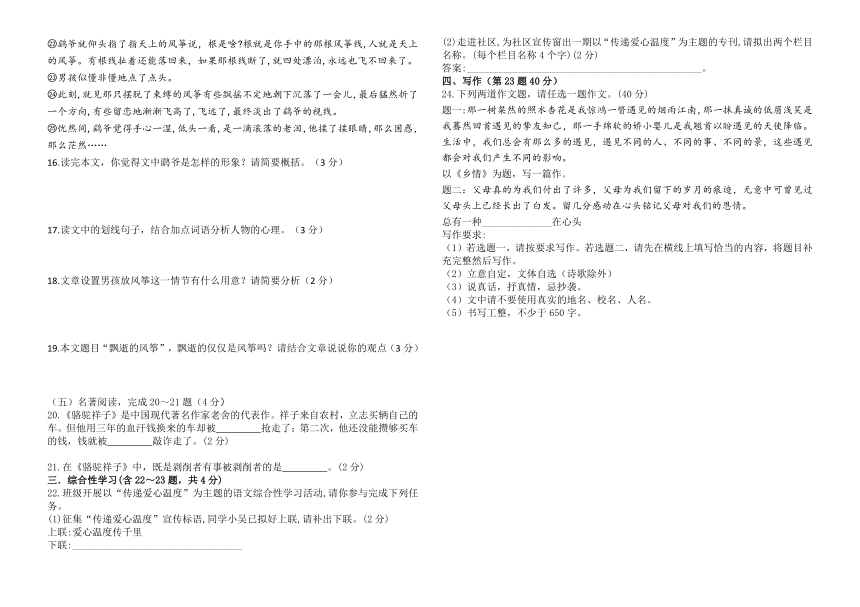

(四)阅读下面选文,完成16~19题。(11分)

飘逝的风筝

徐国平

①三月的暖风一吹,催着万物,都跟长了超膀一样。

②鹞爷也感觉到了,一大早儿就拿起那只“年年有余”的风筝,迈出了家门。

③整个村庄像被掏空了身子一样,甚至连声犬吠鸡鸣都听不到。鹞爷一边走着,一边四下观望着。若在以往,身后总会尾随着一群欢天喜地的孩子,一个个抢夺着他手中的风筝。

④唉,娃们一个个都去哪儿了

⑤一路上,那些残墙断壁、破砖瓦砾、树林和那些废弃的打麦场,被风吹过,尘土飞扬,凌乱不堪。两台从早到晚狂叫不止的挖掘机,正一口口地蚕食着那一排排早已空无一人的院落。

⑥鹞爷瞧着心痛,就像被抽筋剥皮一般难受。很快,自家那三间旧屋也难逃一劫了,只是满屋子的风筝,又将栖身何处

⑦鹞爷忧心忡忡,步履沉缓,一直走出村外。村外的那大片麦地,整整荒废了一个冬天,听说要建飞机场。

⑧一阵春风吹来,那只风筝有些急不可待地拽紧了他的手。若在过去,鹞爷早就手脚利落地将风筝放飞起来,心也随着风筝,飞到天上去了。如今,鹞爷却攥紧风筝,迟迟不肯撒手。

⑨鹞爷又想到过去。他自幼就跟师傅扎风筝。这辈子,连他自己也数不清扎了多少只风筝。每只风筝经过他的手,都活灵活现,千姿百态。那些走在归途上的人老远瞅着,就觉得离家近了,浑身的疲惫便飞到九霄云外。

⑩后来,鹞爷成了民间艺人,还上过电视报纸,甚至大洋彼岸的一些老外都来参观他的手艺。只是,他的手艺慢慢失传了,现在的年轻人谁还学这些费事的玩意儿,而且,大都跑到城里,一走就像断了线的风筝,心也收不回来了。

最初,儿子大龙还跟他学扎风筝,可刚刚学了个毛皮,便被一帮记者吹捧成风筝世家的传人。大龙心高气傲,觉得小村子施展不开,跑到城里开了一家风筝作坊。好几次,大龙苦口婆心劝他搬到城里去赚大钱,鹞爷却一口回绝了,他知道儿子无非让他去做招牌,糊弄人。

唉,不想这么多了,趁着天暖风轻,还是放风筝吧。

鹞爷伸着脖颈,望着蔚蓝的天空,正专心致志地操弄着风筝,突然,一声嫩生生的童音传来,老爷爷,放风筝好玩吗

“你玩一下,就知道了。”他连忙将手中的风筝线递给不知何时来到身边的男孩,有些蛊惑地说。

男孩牵着那只风筝在麦地里奔跑起来,风筝越飞越高。鹞爷远远地望着,眼前一会儿闪过儿子的影子,一会儿又闪过孙子的影子。

突然,男孩像是被脚下的什么东西给绊倒了,风筝线随之撒手松开。男孩爬起来,紧追了几步,却没有拽住随风筝渐渐升起的风筝线,只好哭着跑回鹞爷跟前。

鹞爷没有责备,一脸温和地劝慰着男孩,没关系,风筝早晚要飞走的。

男孩用手抹了一下眼角的泪,问,风筝还能飞回来吗 鹞爷望着那只风筝摇了摇头,没有吱声。

男孩吸着小嘴,有些难过。许久,鹞爷才开口问男孩,你家在哪里,怎么一个人跑出来了 男孩晃了晃脑壳说,他的家在很远的城里,学校放假,父亲开车带他回来寻根祭祖的。说着,男孩伸手指了指麦地远处。果真,有一辆轿车,停在一块老坟地前,几个人正在烧香焚纸。

鹞爷心一动,随口问,告诉爷爷,根是啥

男孩一脸迷茫,摇头不知。

鹞爷就仰头指了指天上的风筝说,根是啥 根就是你手中的那根风筝线,人就是天上的风筝。有根线扯着还能落回来,如果那根线断了,就四处漂泊,永远也飞不回来了。

男孩似懂非懂地点了点头。

此刻,就见那只摆脱了束缚的风筝有些飘摇不定地朝下沉落了一会儿,最后猛然折了一个方向,有些留恋地渐渐飞高了,飞远了,最终淡出了鹞爷的视线。

忧然间,鹞爷觉得手心一湿,低头一看,是一滴滚落的老泪,他揉了揉眼睛,那么困惑,那么茫然……

读完本文,你觉得文中鹞爷是怎样的形象?请简要概括。(3分)

读文中的划线句子,结合加点词语分析人物的心理。(3分)

文章设置男孩放风筝这一情节有什么用意?请简要分析(2分)

19.本文题目“飘逝的风筝”,飘逝的仅仅是风筝吗?请结合文章说说你的观点(3分)

(五)名著阅读,完成20~21题(4分)

20.《骆驼祥子》是中国现代著名作家老舍的代表作。祥子来自农村,立志买辆自己的车。但他用三年的血汗钱换来的车却被 抢走了;第二次,他还没能攒够买车的钱,钱就被 敲诈走了。(2分)

21.在《骆驼祥子》中,既是剥削者有事被剥削者的是 。(2分)

三.综合性学习(含22~23题,共4分)

22.班级开展以“传递爱心温度”为主题的语文综合性学习活动,请你参与完成下列任务。

(1)征集“传递爱心温度”宣传标语,同学小吴已拟好上联,请补出下联。(2分)

上联:爱心温度传千里

下联:__________________________________

(2)走进社区,为社区宣传窗出一期以“传递爱心温度”为主题的专刊,请拟出两个栏目名称。(每个栏目名称4个字)(2分)

答案:_______________________________________________。

四、写作(第23题40分)

24.下列两道作文题,请任选一题作文。(40分)

题一:那一树粲然的照水杏花是我惊鸿一瞥遇见的烟雨江南,那一抹真诚的低眉浅笑是我蓦然回首遇见的挚友知己,那一手绵软的娇小婴儿是我翘首以盼遇见的天使降临。生活中,我们总会有那么多的遇见,遇见不同的人、不同的事、不同的景,这些遇见都会对我们产生不同的影响。

以《乡情》为题,写一篇作。

题二:父母真的为我们付出了许多,父母为我们留下的岁月的痕迹,无意中可曾见过父母头上已经长出了白发。留几分感动在心头铭记父母对我们的恩情。

总有一种______________在心头

写作要求:

(1)若选题一,请按要求写作。若选题二,请先在横线上填写恰当的内容,将题目补充完整然后写作。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)

(3)说真话,抒真情,忌抄袭。

(4)文中请不要使用真实的地名、校名、人名。

(5)书写工整,不少于650字。

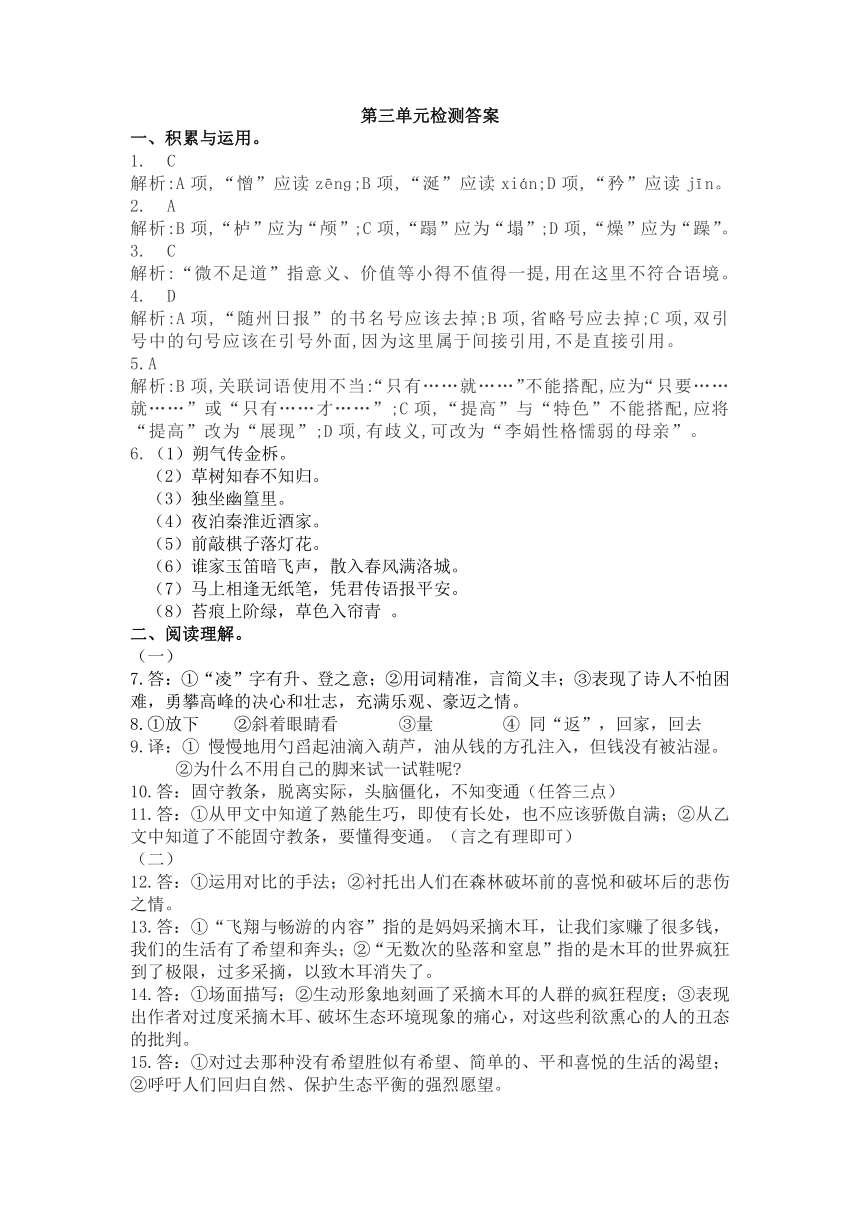

第三单元检测答案

一、积累与运用。

1. C

解析:A项,“憎”应读zēnɡ;B项,“涎”应读xián;D项,“矜”应读jīn。

A

解析:B项,“栌”应为“颅”;C项,“蹋”应为“塌”;D项,“燥”应为“躁”。

C

解析:“微不足道”指意义、价值等小得不值得一提,用在这里不符合语境。

D

解析:A项,“随州日报”的书名号应该去掉;B项,省略号应去掉;C项,双引号中的句号应该在引号外面,因为这里属于间接引用,不是直接引用。

5.A

解析:B项,关联词语使用不当:“只有……就……”不能搭配,应为“只要……就……”或“只有……才……”;C项,“提高”与“特色”不能搭配,应将“提高”改为“展现”;D项,有歧义,可改为“李娟性格懦弱的母亲”。

6.(1)朔气传金柝。

(2)草树知春不知归。

(3)独坐幽篁里。

(4)夜泊秦淮近酒家。

(5)前敲棋子落灯花。

(6)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

(7)马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

(8)苔痕上阶绿,草色入帘青 。

二、阅读理解。

(一)

7.答:①“凌”字有升、登之意;②用词精准,言简义丰;③表现了诗人不怕困难,勇攀高峰的决心和壮志,充满乐观、豪迈之情。

8.①放下 ②斜着眼睛看 ③量 ④ 同“返”,回家,回去

9.译:① 慢慢地用勺舀起油滴入葫芦,油从钱的方孔注入,但钱没有被沾湿。

②为什么不用自己的脚来试一试鞋呢

10.答:固守教条,脱离实际,头脑僵化,不知变通(任答三点)

11.答:①从甲文中知道了熟能生巧,即使有长处,也不应该骄傲自满;②从乙文中知道了不能固守教条,要懂得变通。(言之有理即可)

(二)

12.答:①运用对比的手法;②衬托出人们在森林破坏前的喜悦和破坏后的悲伤之情。

13.答:①“飞翔与畅游的内容”指的是妈妈采摘木耳,让我们家赚了很多钱,我们的生活有了希望和奔头;②“无数次的坠落和窒息”指的是木耳的世界疯狂到了极限,过多采摘,以致木耳消失了。

14.答:①场面描写;②生动形象地刻画了采摘木耳的人群的疯狂程度;③表现出作者对过度采摘木耳、破坏生态环境现象的痛心,对这些利欲熏心的人的丑态的批判。

15.答:①对过去那种没有希望胜似有希望、简单的、平和喜悦的生活的渴望;②呼吁人们回归自然、保护生态平衡的强烈愿望。

(三)

答:①扎风筝技艺精湛、淡泊名利;②固守传统技艺;③渴望亲情、对农村前景深感忧虑的民间老艺人。

答:①写出了鹞爷此刻复杂的内心;②对儿孙的想念、对美好往事的眷恋;③对儿孙不在身边的失落、对风筝技艺后继无人的痛心。

答:① 这一情节照应了“飘逝的风筝”这一题目;②表现了鹞爷复杂的内心,丰富了人物形象;③引人思考“根”是什么,深化了小说主题。

答:①飘逝的是乡村文明的生机和活力。由于城市化的进程,传统技艺面临消失,美丽乡村日渐荒芜,老人孤单留守。②小说旨在促使人们对现代化经济的高速发展与乡村文明的保护之间的矛盾进行思考,呼吁全社会都要关注优秀民间传统技艺的传承、美丽家园的守护和农村留守老人的生存状态。

(五)

大兵 孙侦探

虎妞

综合性学习

学子关爱到(达)万家

暖心故事、好人风采、爱心名言(任答两点)

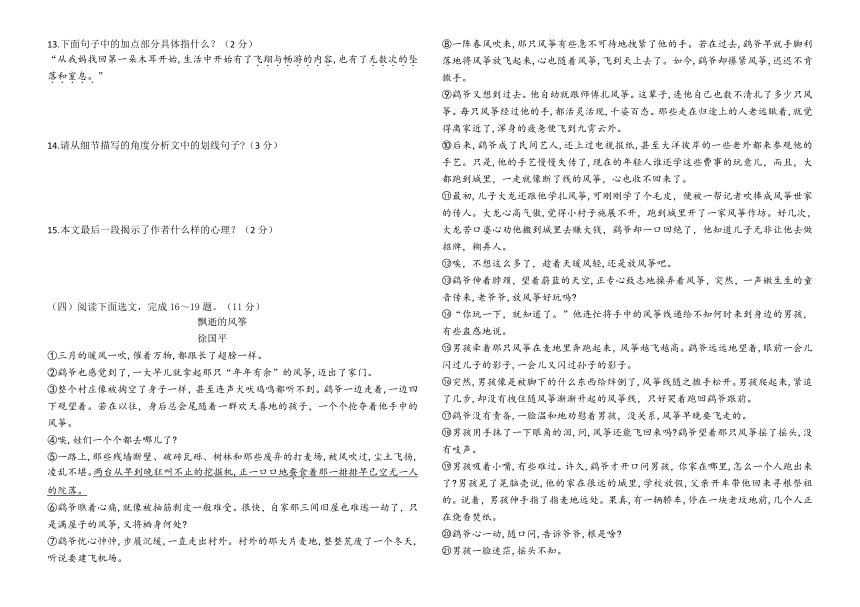

七年级下学期语文第三单元检测 (

学校:

年级:

班级:

姓名

考号:

…… 密 …… 封 …… 线 …… 内 …… 不 …… 要 …… 答 …… 题…

)答题卡

(本试卷共6页,共24题。考试时间150分钟,满分100分。)

注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、班级、小组在答题卡上填写清楚;

2.语文试题所有的答案请用黑色碳素笔填写在答题卡上,答在试卷上的答案无效。

3.考生必须按规定的方法和要求答题,不按要求答题所造成的后果由本人自负。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、积累与运用。(含1—6题,共18分)

1.【A】 【B】 【C】 【D】 2.【A】 【B】 【C】 【D】

3.【A】 【B】 【C】 【D】 4.【A】 【B】 【C】 【D】

5.【A】 【B】 【C】 【D】

6.(每空题1分,共8分)

(1) 。 (2) 。

(3) 。 (4) 。

(5) 。

(6) , 。

(7) , 。

(8) , 。

二、阅读理解。(含7—21题,共38分)

(一)7.(3分)

(二)8.(2分)(1) (2) (3) (4)

9.(1)(2分)

9.(2)(2分)

10.(3分)

11.(2分)

(三)12.(2分)

13.(3分)

14.(3分)

15(3分)

(四)16.(2分)

17.(3分)

18.(2分)

19.(2分)

(五)20.(2分)

21.(2分)

三、综合性学习。(含22—23题,共4分)

22.(2分))

23.(2分)

四、写作。(含24题,共40分)

100

200

300

400

500

600

700

(本试卷共有四大题24小题,共4页。考试用时120分钟,满分100分)

一、积累与运用。(含1~6题,共18分)(答案用黑色碳素笔填写在答题卡上)

1.下列词语中加点字注音完全正确的一项是(2分)( )

A.取缔(dì) 愧怍(zuò) 憎恶(zènɡ) 磕头(kē)

B.蹒跚(pán) 凹凼(dànɡ) 诘问(jié) 涎水(yán)

C.惶急(huánɡ) 尴尬(ɡān) 骷髅(kū) 滞笨(zhì)

D.门槛(kǎn) 哀悼(dào) 自矜(jǐn) 粗拙(zhuō)

2.下列词语书写全对的一项是(2分)( )

A.渴慕 霹雳 惧惮 宽敞

B.孤孀 和蔼 茉莉 头栌

C.蹋败 荒僻 镶嵌 糟糕

D.家圃 晌午 烦燥 厚道

3.下面各句中加点的词语使用不当的一项是(2分)( )

A.我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来。

B.他因为救灾受了伤,半年过去了,动作还是有些滞笨。

C.父亲老实厚道微不足道累了一辈子,没人说过他有地位。

D.父亲在大庭广众之下显得很不自在,脸上露出尴尬的笑容。

4.下列句子的标点符号,使用正确的一项是(2分)( )

A.又是一年“世界华人炎帝故里寻根节”,《随州日报》社的记者、编辑们简直忙坏了。

B.在漫漫历史长河中,中华民族产生了儒、道、法……等各家学说。

C.快乐固然兴奋,苦痛又何尝不美丽 我曾读到一个警句,“愿你生命中有够多的云翳,来造成一个美丽的黄昏。”

D.对于一个在北平住惯的人,像我,冬天要是不刮风,便觉得是奇迹;济南的冬天是没有风声的。

5.下列句子中,没有语病的一项是(2分)( )

A.美国军舰擅自闯入中国海域,我方对其识别查证,并予以警告驱离。

B.钙质可从食物中摄取,只有人们注重食物的合理搭配,就能获得相应的钙质。

C.为了提高传统优秀文化特色,学校举办了“寻找家乡名人名画”的活动。

D.性格懦弱的李娟的母亲,面对突如其来的家庭变故,表现出了异常的坚韧。

6.请按要求默写。(每小题1分,共8分)

(1) ,寒光照铁衣。(《木兰诗》)

(2) ,百般红紫斗芳菲。(韩愈《晚春》)

(3) ,弹琴复长啸。(王维《竹里馆》)

(4)烟笼寒水月笼沙, 。(杜牧《泊秦淮》)

(5)有约不来过夜半, 。(赵师秀《约客》)

(6)李白《春夜洛城闻笛》一诗中,形容笛声悠扬、深远、飘忽不定情状的诗句是:

, 。

(7)岑参《逢入京使》一诗中,写诗人由于行色匆匆,只好用捎口信方式表达怀亲之情的两句是: , 。

(8)《陋室铭》中,作者描写陋室环境的句子是: , 。

二、阅读理解。(含 7~21 题,共38分)(答案用黑色碳素笔填写在答题卡上)

(一)诗歌赏析。(第7题,共3分)

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

7.请从练字的角度赏析“会当凌绝顶,一览众山小。”(3分)

(二)阅读下面两篇短文,完成8~11题。(11分)

【甲】陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎 吾射不亦精乎 ”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

选自《卖油翁》

【乙】郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反市罢遂不得履。人曰:“何不试之以足 ”曰:“宁信度,无自信也。” 选自《韩非子》

8.解释下面句中加点词。(2分)

(1)有卖油翁释担而立( ) (2)睨之久而不去( )

(3)先自度其足( ) (4)反归取之 ( )

9.请用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。

(2)何不试之以足

10.读了【乙】文,你认为“郑人买履”这则寓言故事讽刺了什么样的人 (3分)

11.从这这两篇文章中,我们可以得出怎样的启示?(2分)

(三)阅读下面选文,完成12~15题。(9分)

木耳

李 娟

①阿勒泰连绵起伏的群山背阴面有成片浩荡的森林,那里安静、绝美,携着秘密。木耳一排排半透明地立在伏倒的树木上,它们是森林里最神秘、最敏感的耳朵,总会比你先

听到什么,更多地知道些什么,却不为你所了解。

②那时候,知道这山里有木耳的,还只是很少的几个人,他们把木耳采回家也只是自己尝尝鲜而已。

③我妈却想靠它发财。我妈一心想找到野生的木耳。她爬山峰、下深谷,出去得一天比一天早,回来得一天比一天晚。每天回来,头发乱糟糟的,疲惫与失望折磨着她。终于有一天,她从森林里回来,拿着一根小树枝。树枝的梢头结着指头大的一小团褐色的、嫩嫩软软的小东西,像一个混混沌沌、灵智未开的小精灵。那就是木耳。

④从我妈找回第一朵木耳开始,生活中开始有了飞翔与畅游的内家,也有了无数次的坠落和室息。

⑤当晾干的木耳攒够六公斤(平均九公斤湿木耳才能出一公片干货)时,我们把它们仔细地包装好。我妈提着装有术耳的箱子,搭上一辆运木头的卡车去了山下。那天半夜时分我妈才回来,她兴奋地告诉我们,在山下小镇。一个干部模样的人想买木耳作为礼品,他把六公斤木耳全买了,八十块钱一公斤!这远远比我们靠小店做生意赚得多,我妈高兴得直想飞回来。

⑥那个夏天真是漫长,我不知道究竟弄了多少木耳。每次我妈下山,想要木耳的人便闻讯而至,简直跟抢一样。我们就顺势把木耳价格涨到了一百块钱一公斤。

⑦渐渐地,另一些人也开始采木耳、卖木耳了。采木耳的队伍悄然扩大,采过木耳的痕迹满山遍野都是。木耳的生长速度极快,尤其在下过雨后,但采木耳的人一多,它的生长就赶不上采摘的速度了。木耳明显地少了,于是除了采木耳,人们又挖党参,挖虫草。只要是能卖钱的都挖,山脚下、森林边一片狼藉。秋天下山时,木耳已卖到一百八十块钱一公斤。刚入冬,又涨到两百块整。

⑧这时,木耳的用处已不是用来吃了,而是作为礼品和一种时髦的、用来消遣的东西,被用来进行秘密的交易,最终流传到一个本来与木耳没有任何关系的地方。

⑨又一年春天来临,木耳的世界疯狂到了极限。远在宁夏、甘肃的人也涌来了,山下的人爆满,到处都是。他们带着破旧的行李,露宿在河边那片废墟里。还来了铁匠,专门给大家打制挖野货时用的工具,炉火熊熊,贪婪地吞噬着早春的空气。进山的那两天,所有人背着铺盖行李,提着面粉粮油,扛着铁锹木铲,成群结队,浩浩荡荡向北走,进山、进山,对木耳狂热的渴望照亮了他们暗黑而疲惫的脸......来订购木耳的人已把价格出到价格出到了五百块钱一公斤。

⑩我们真有点怕了,我对我妈说:“今年我们还去弄吗 ”

她也怕了,但她想了又想说:“不弄的话怎么办呢,你看我一天天老了,我们怎么生活......”

那么我们过去又是怎么生活的呢 那些没有木耳的日子,没有希望又胜似有无穷希望的日子,那些简单的、平和喜悦的日子,难道不是生活吗 我们几乎要忘了,忘了森林里除木耳之外的那些更多、更广阔、更令人惊喜的一切.....

就在那一年,像几年前突然出现一样,木耳突然消失了,仿佛从来就没有出现过一样地没有了......森林里曾有过木耳的地方都似梦一样空着,真的什么也找不到了.....大风吹过山谷,森林发出巨大的轰鸣。天空的蓝是空空的蓝,大地的绿是空空的绿。木耳没有了,森林里每一棵伏倒的树再也不必承受什么,它们倒在森林里又像是漂浮在森林里。我觉得,那一年每一个人都在哭。

木耳再也没有了.....其实,我们对木耳的了解是多么不够啊!

那一天我一个人进山,走了很远,看到前面有人。那是我妈,她还在找。远远的,我就看到她的附近有一朵木耳,整个世界最后的一朵,静静地生长着,但她没有发现。我站在那里,久久地看着她,直到看着她失望地离去。

(选自2019年第10期读者,有改动)

12.赏析下面文字的表达效果。(2分)

大风吹过山谷,森林发出巨大的轰鸣。天空的蓝是空空的蓝,大地的绿是空空的绿。木耳没有了,森林里每一棵伏倒的树再也不必承受什么,它们倒在森林里,又像是漂浮在森林里。

13.下面句子中的加点部分具体指什么?(2分)

“从我妈找回第一朵木耳开始,生活中开始有了飞翔与畅游的内容,也有了无数次的坠落和窒息。”

14.请从细节描写的角度分析文中的划线句子 (3分)

本文最后一段揭示了作者什么样的心理?(2分)

(四)阅读下面选文,完成16~19题。(11分)

飘逝的风筝

徐国平

①三月的暖风一吹,催着万物,都跟长了超膀一样。

②鹞爷也感觉到了,一大早儿就拿起那只“年年有余”的风筝,迈出了家门。

③整个村庄像被掏空了身子一样,甚至连声犬吠鸡鸣都听不到。鹞爷一边走着,一边四下观望着。若在以往,身后总会尾随着一群欢天喜地的孩子,一个个抢夺着他手中的风筝。

④唉,娃们一个个都去哪儿了

⑤一路上,那些残墙断壁、破砖瓦砾、树林和那些废弃的打麦场,被风吹过,尘土飞扬,凌乱不堪。两台从早到晚狂叫不止的挖掘机,正一口口地蚕食着那一排排早已空无一人的院落。

⑥鹞爷瞧着心痛,就像被抽筋剥皮一般难受。很快,自家那三间旧屋也难逃一劫了,只是满屋子的风筝,又将栖身何处

⑦鹞爷忧心忡忡,步履沉缓,一直走出村外。村外的那大片麦地,整整荒废了一个冬天,听说要建飞机场。

⑧一阵春风吹来,那只风筝有些急不可待地拽紧了他的手。若在过去,鹞爷早就手脚利落地将风筝放飞起来,心也随着风筝,飞到天上去了。如今,鹞爷却攥紧风筝,迟迟不肯撒手。

⑨鹞爷又想到过去。他自幼就跟师傅扎风筝。这辈子,连他自己也数不清扎了多少只风筝。每只风筝经过他的手,都活灵活现,千姿百态。那些走在归途上的人老远瞅着,就觉得离家近了,浑身的疲惫便飞到九霄云外。

⑩后来,鹞爷成了民间艺人,还上过电视报纸,甚至大洋彼岸的一些老外都来参观他的手艺。只是,他的手艺慢慢失传了,现在的年轻人谁还学这些费事的玩意儿,而且,大都跑到城里,一走就像断了线的风筝,心也收不回来了。

最初,儿子大龙还跟他学扎风筝,可刚刚学了个毛皮,便被一帮记者吹捧成风筝世家的传人。大龙心高气傲,觉得小村子施展不开,跑到城里开了一家风筝作坊。好几次,大龙苦口婆心劝他搬到城里去赚大钱,鹞爷却一口回绝了,他知道儿子无非让他去做招牌,糊弄人。

唉,不想这么多了,趁着天暖风轻,还是放风筝吧。

鹞爷伸着脖颈,望着蔚蓝的天空,正专心致志地操弄着风筝,突然,一声嫩生生的童音传来,老爷爷,放风筝好玩吗

“你玩一下,就知道了。”他连忙将手中的风筝线递给不知何时来到身边的男孩,有些蛊惑地说。

男孩牵着那只风筝在麦地里奔跑起来,风筝越飞越高。鹞爷远远地望着,眼前一会儿闪过儿子的影子,一会儿又闪过孙子的影子。

突然,男孩像是被脚下的什么东西给绊倒了,风筝线随之撒手松开。男孩爬起来,紧追了几步,却没有拽住随风筝渐渐升起的风筝线,只好哭着跑回鹞爷跟前。

鹞爷没有责备,一脸温和地劝慰着男孩,没关系,风筝早晚要飞走的。

男孩用手抹了一下眼角的泪,问,风筝还能飞回来吗 鹞爷望着那只风筝摇了摇头,没有吱声。

男孩吸着小嘴,有些难过。许久,鹞爷才开口问男孩,你家在哪里,怎么一个人跑出来了 男孩晃了晃脑壳说,他的家在很远的城里,学校放假,父亲开车带他回来寻根祭祖的。说着,男孩伸手指了指麦地远处。果真,有一辆轿车,停在一块老坟地前,几个人正在烧香焚纸。

鹞爷心一动,随口问,告诉爷爷,根是啥

男孩一脸迷茫,摇头不知。

鹞爷就仰头指了指天上的风筝说,根是啥 根就是你手中的那根风筝线,人就是天上的风筝。有根线扯着还能落回来,如果那根线断了,就四处漂泊,永远也飞不回来了。

男孩似懂非懂地点了点头。

此刻,就见那只摆脱了束缚的风筝有些飘摇不定地朝下沉落了一会儿,最后猛然折了一个方向,有些留恋地渐渐飞高了,飞远了,最终淡出了鹞爷的视线。

忧然间,鹞爷觉得手心一湿,低头一看,是一滴滚落的老泪,他揉了揉眼睛,那么困惑,那么茫然……

读完本文,你觉得文中鹞爷是怎样的形象?请简要概括。(3分)

读文中的划线句子,结合加点词语分析人物的心理。(3分)

文章设置男孩放风筝这一情节有什么用意?请简要分析(2分)

19.本文题目“飘逝的风筝”,飘逝的仅仅是风筝吗?请结合文章说说你的观点(3分)

(五)名著阅读,完成20~21题(4分)

20.《骆驼祥子》是中国现代著名作家老舍的代表作。祥子来自农村,立志买辆自己的车。但他用三年的血汗钱换来的车却被 抢走了;第二次,他还没能攒够买车的钱,钱就被 敲诈走了。(2分)

21.在《骆驼祥子》中,既是剥削者有事被剥削者的是 。(2分)

三.综合性学习(含22~23题,共4分)

22.班级开展以“传递爱心温度”为主题的语文综合性学习活动,请你参与完成下列任务。

(1)征集“传递爱心温度”宣传标语,同学小吴已拟好上联,请补出下联。(2分)

上联:爱心温度传千里

下联:__________________________________

(2)走进社区,为社区宣传窗出一期以“传递爱心温度”为主题的专刊,请拟出两个栏目名称。(每个栏目名称4个字)(2分)

答案:_______________________________________________。

四、写作(第23题40分)

24.下列两道作文题,请任选一题作文。(40分)

题一:那一树粲然的照水杏花是我惊鸿一瞥遇见的烟雨江南,那一抹真诚的低眉浅笑是我蓦然回首遇见的挚友知己,那一手绵软的娇小婴儿是我翘首以盼遇见的天使降临。生活中,我们总会有那么多的遇见,遇见不同的人、不同的事、不同的景,这些遇见都会对我们产生不同的影响。

以《乡情》为题,写一篇作。

题二:父母真的为我们付出了许多,父母为我们留下的岁月的痕迹,无意中可曾见过父母头上已经长出了白发。留几分感动在心头铭记父母对我们的恩情。

总有一种______________在心头

写作要求:

(1)若选题一,请按要求写作。若选题二,请先在横线上填写恰当的内容,将题目补充完整然后写作。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)

(3)说真话,抒真情,忌抄袭。

(4)文中请不要使用真实的地名、校名、人名。

(5)书写工整,不少于650字。

第三单元检测答案

一、积累与运用。

1. C

解析:A项,“憎”应读zēnɡ;B项,“涎”应读xián;D项,“矜”应读jīn。

A

解析:B项,“栌”应为“颅”;C项,“蹋”应为“塌”;D项,“燥”应为“躁”。

C

解析:“微不足道”指意义、价值等小得不值得一提,用在这里不符合语境。

D

解析:A项,“随州日报”的书名号应该去掉;B项,省略号应去掉;C项,双引号中的句号应该在引号外面,因为这里属于间接引用,不是直接引用。

5.A

解析:B项,关联词语使用不当:“只有……就……”不能搭配,应为“只要……就……”或“只有……才……”;C项,“提高”与“特色”不能搭配,应将“提高”改为“展现”;D项,有歧义,可改为“李娟性格懦弱的母亲”。

6.(1)朔气传金柝。

(2)草树知春不知归。

(3)独坐幽篁里。

(4)夜泊秦淮近酒家。

(5)前敲棋子落灯花。

(6)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

(7)马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

(8)苔痕上阶绿,草色入帘青 。

二、阅读理解。

(一)

7.答:①“凌”字有升、登之意;②用词精准,言简义丰;③表现了诗人不怕困难,勇攀高峰的决心和壮志,充满乐观、豪迈之情。

8.①放下 ②斜着眼睛看 ③量 ④ 同“返”,回家,回去

9.译:① 慢慢地用勺舀起油滴入葫芦,油从钱的方孔注入,但钱没有被沾湿。

②为什么不用自己的脚来试一试鞋呢

10.答:固守教条,脱离实际,头脑僵化,不知变通(任答三点)

11.答:①从甲文中知道了熟能生巧,即使有长处,也不应该骄傲自满;②从乙文中知道了不能固守教条,要懂得变通。(言之有理即可)

(二)

12.答:①运用对比的手法;②衬托出人们在森林破坏前的喜悦和破坏后的悲伤之情。

13.答:①“飞翔与畅游的内容”指的是妈妈采摘木耳,让我们家赚了很多钱,我们的生活有了希望和奔头;②“无数次的坠落和窒息”指的是木耳的世界疯狂到了极限,过多采摘,以致木耳消失了。

14.答:①场面描写;②生动形象地刻画了采摘木耳的人群的疯狂程度;③表现出作者对过度采摘木耳、破坏生态环境现象的痛心,对这些利欲熏心的人的丑态的批判。

15.答:①对过去那种没有希望胜似有希望、简单的、平和喜悦的生活的渴望;②呼吁人们回归自然、保护生态平衡的强烈愿望。

(三)

答:①扎风筝技艺精湛、淡泊名利;②固守传统技艺;③渴望亲情、对农村前景深感忧虑的民间老艺人。

答:①写出了鹞爷此刻复杂的内心;②对儿孙的想念、对美好往事的眷恋;③对儿孙不在身边的失落、对风筝技艺后继无人的痛心。

答:① 这一情节照应了“飘逝的风筝”这一题目;②表现了鹞爷复杂的内心,丰富了人物形象;③引人思考“根”是什么,深化了小说主题。

答:①飘逝的是乡村文明的生机和活力。由于城市化的进程,传统技艺面临消失,美丽乡村日渐荒芜,老人孤单留守。②小说旨在促使人们对现代化经济的高速发展与乡村文明的保护之间的矛盾进行思考,呼吁全社会都要关注优秀民间传统技艺的传承、美丽家园的守护和农村留守老人的生存状态。

(五)

大兵 孙侦探

虎妞

综合性学习

学子关爱到(达)万家

暖心故事、好人风采、爱心名言(任答两点)

七年级下学期语文第三单元检测 (

学校:

年级:

班级:

姓名

考号:

…… 密 …… 封 …… 线 …… 内 …… 不 …… 要 …… 答 …… 题…

)答题卡

(本试卷共6页,共24题。考试时间150分钟,满分100分。)

注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、班级、小组在答题卡上填写清楚;

2.语文试题所有的答案请用黑色碳素笔填写在答题卡上,答在试卷上的答案无效。

3.考生必须按规定的方法和要求答题,不按要求答题所造成的后果由本人自负。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、积累与运用。(含1—6题,共18分)

1.【A】 【B】 【C】 【D】 2.【A】 【B】 【C】 【D】

3.【A】 【B】 【C】 【D】 4.【A】 【B】 【C】 【D】

5.【A】 【B】 【C】 【D】

6.(每空题1分,共8分)

(1) 。 (2) 。

(3) 。 (4) 。

(5) 。

(6) , 。

(7) , 。

(8) , 。

二、阅读理解。(含7—21题,共38分)

(一)7.(3分)

(二)8.(2分)(1) (2) (3) (4)

9.(1)(2分)

9.(2)(2分)

10.(3分)

11.(2分)

(三)12.(2分)

13.(3分)

14.(3分)

15(3分)

(四)16.(2分)

17.(3分)

18.(2分)

19.(2分)

(五)20.(2分)

21.(2分)

三、综合性学习。(含22—23题,共4分)

22.(2分))

23.(2分)

四、写作。(含24题,共40分)

100

200

300

400

500

600

700

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读