人教版物理八年级上册 1.4测量平均速度 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级上册 1.4测量平均速度 课件(共37张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 663.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-17 16:05:26 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第四节 测量平均速度

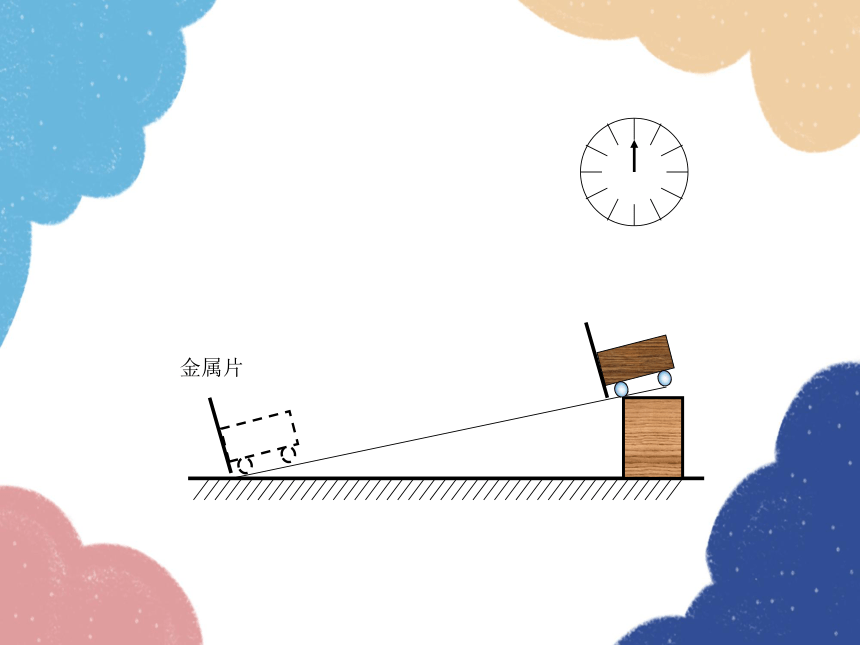

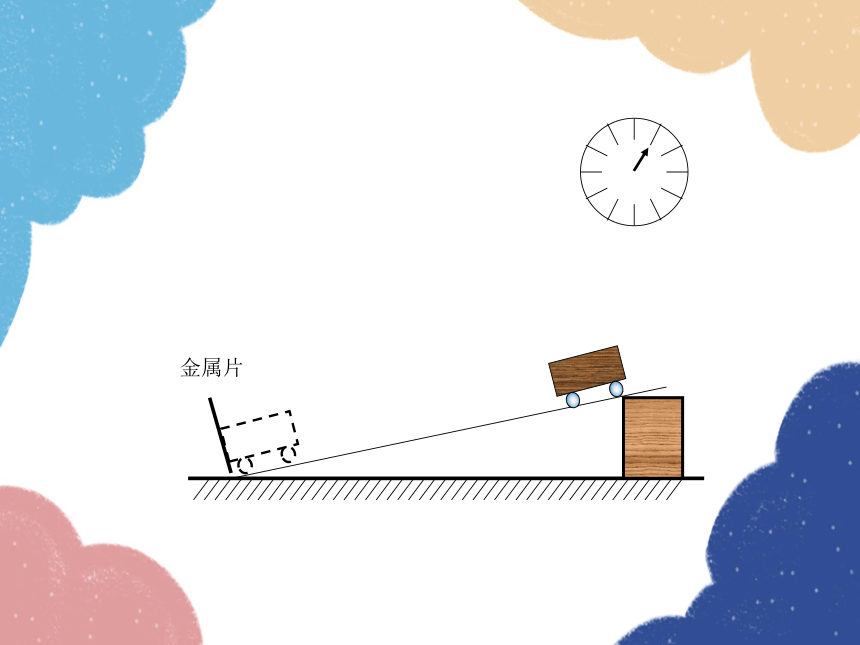

实验探究:小车沿斜面滑下速度的变化

环节一:提出问题

小车沿斜面下滑时,速度是否变化?如何变化?

环节二:猜想与假设

小车在斜面下滑时的速度可能越来越大

环节三:制定计划与设计实验

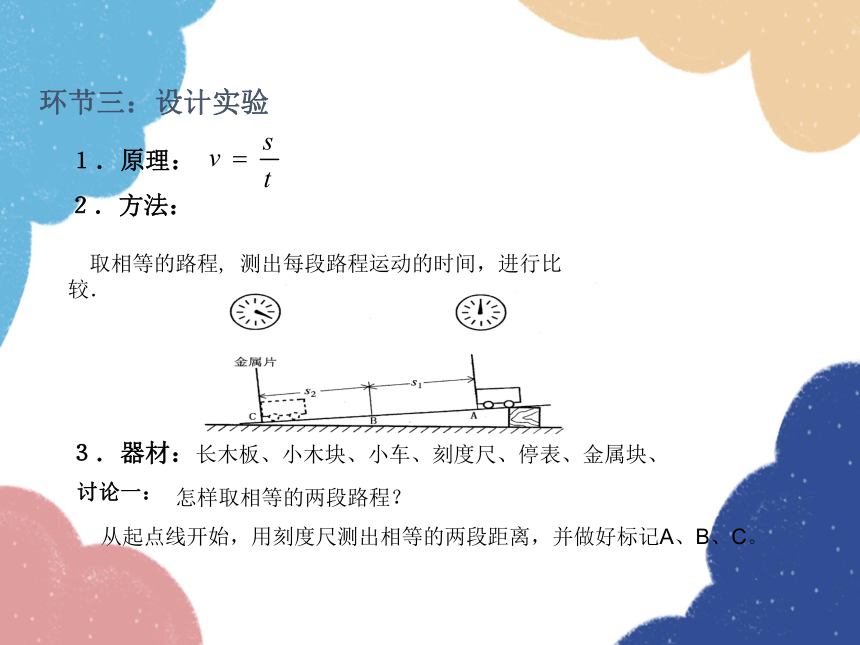

环节三:设计实验

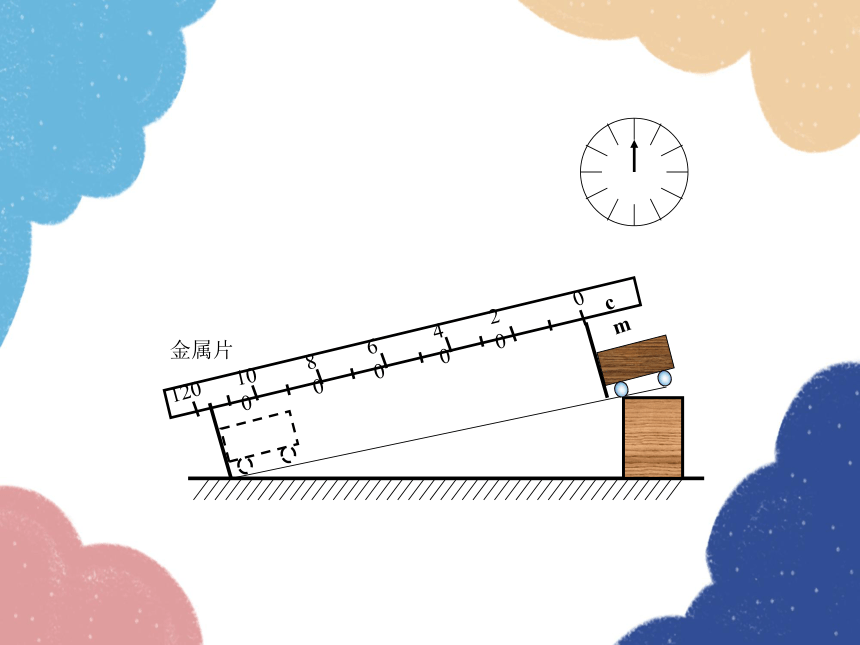

怎样取相等的两段路程?

从起点线开始,用刻度尺测出相等的两段距离,并做好标记A、B、C。

2.方法:

取相等的路程, 测出每段路程运动的时间,进行比较.

讨论一:

3.器材:长木板、小木块、小车、刻度尺、停表、金属块、

1.原理:

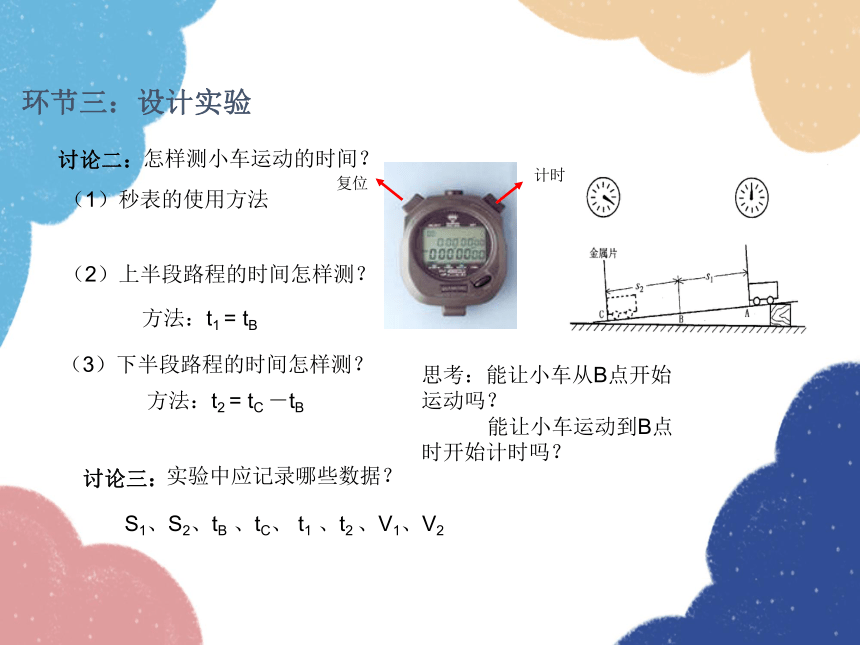

怎样测小车运动的时间?

(2)上半段路程的时间怎样测?

(3)下半段路程的时间怎样测?

(1)秒表的使用方法

方法:t1 = tB

方法:t2 = tC -tB

讨论二:

复位

计时

讨论三:

实验中应记录哪些数据?

S1、S2、tB 、tC、 t1 、t2 、V1、V2

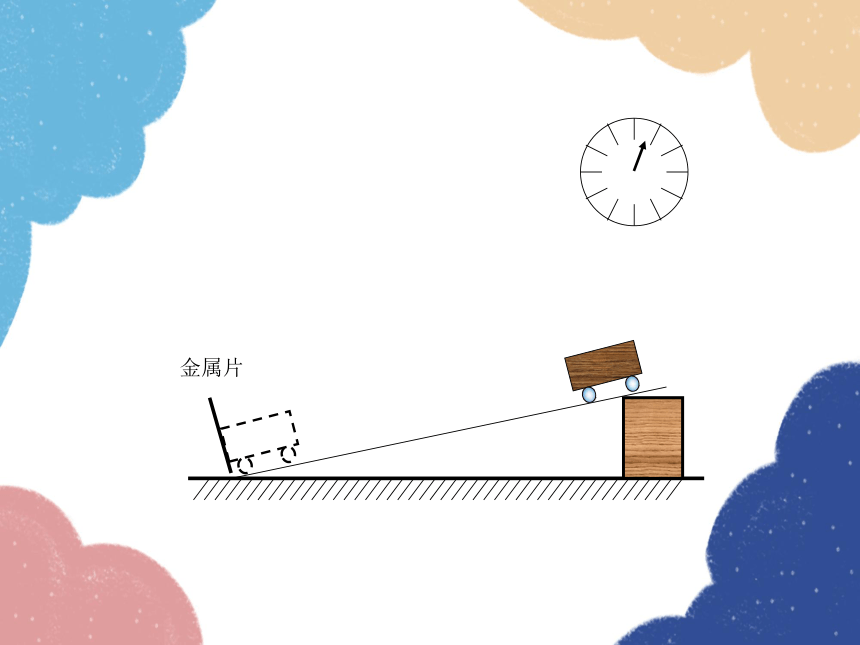

思考:能让小车从B点开始运动吗?

能让小车运动到B点时开始计时吗?

环节三:设计实验

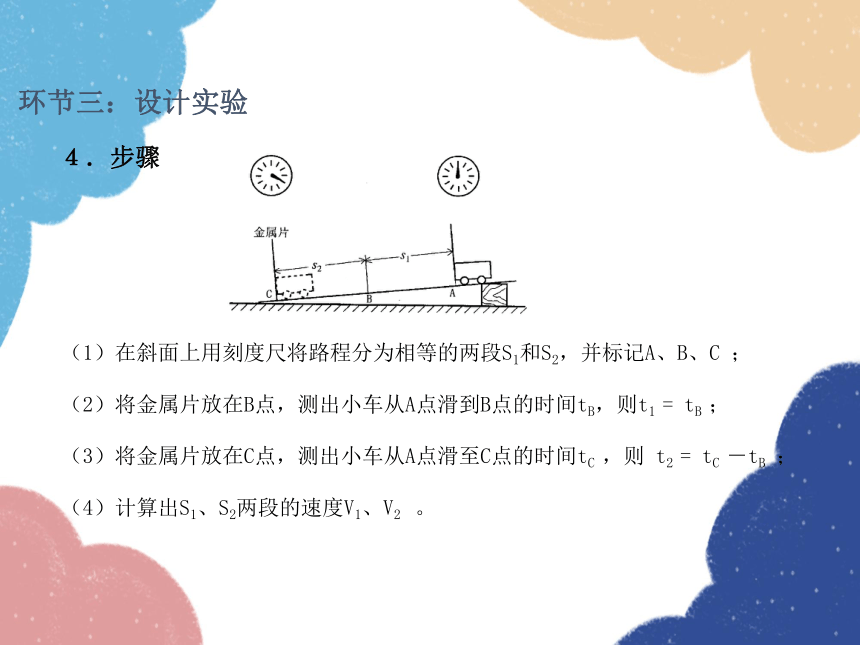

4.步骤

(1)在斜面上用刻度尺将路程分为相等的两段S1和S2,并标记A、B、C ;

(2)将金属片放在B点,测出小车从A点滑到B点的时间tB,则t1 = tB ;

(3)将金属片放在C点,测出小车从A点滑至C点的时间tC ,则 t2 = tC -tB ;

(4)计算出S1、S2两段的速度V1、V2 。

环节三:设计实验

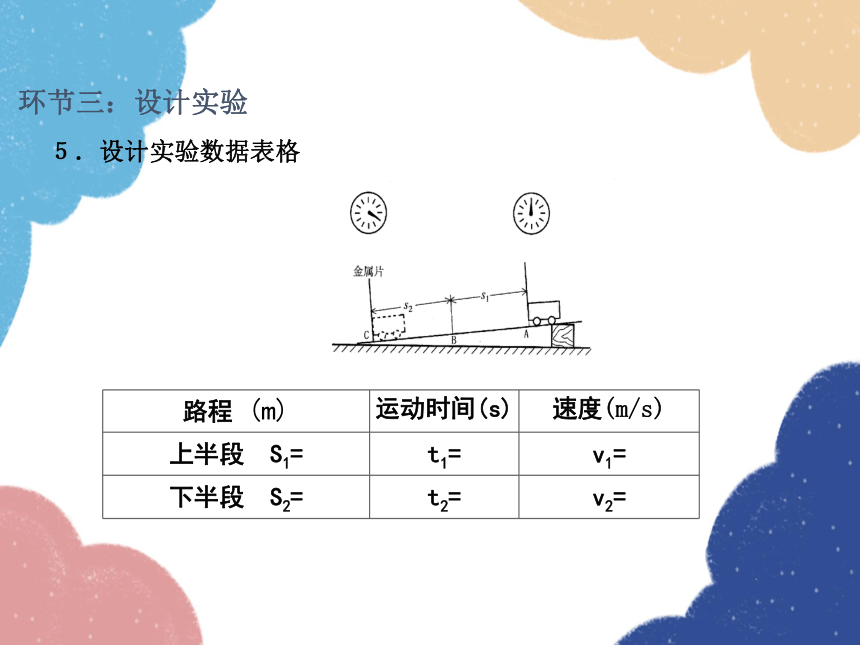

路程 (m) 运动时间(s) 速度(m/s)

上半段 S1= t1= v1=

下半段 S2= t2= v2=

5.设计实验数据表格

环节三:设计实验

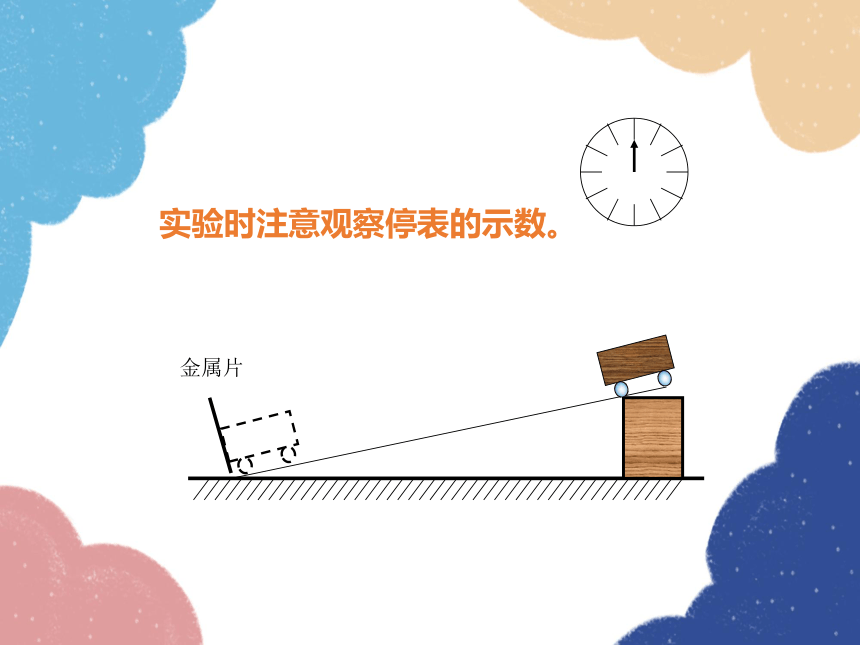

1.调整斜面的高度适中,使小车刚好从斜面上滑下,不能太快。

2.练习停表的操作:启动、停表、回表、读数。

注意事项:

准备工作:

1.小车的前端对齐起始线,静止释放

2、计时开始与小车释放应该是同时的发生碰撞时马上停表。必须专人操作。正式实验前应该练习几次,熟练之后会使测量的数据更准确。

环节四:进行实验

金属片

金属片

120

100

80

60

40

20

0

cm

金属片

实验时注意观察停表的示数。

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

上半段路程

实验时注意观察表的示数。

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

结论:小车在斜坡下滑时的速度越来越( )。

路程 (m) 运动时间(s) 速度(m/s)

上半段 S1= t1= v1=

下半段 S2= t2= v2=

实验数据

大

环节五:收集数据

环节六:分析与论证

分析实验数据

问题

(1)为什么实验得到的两个速度v1,v2不一样大?两者是二倍关系吗?

小车越走越快,下半段更快,因此全程速度大于上半段速度,但不是二倍关系(v2(2) 该实验误差主要来自哪几个面?

①受工具精度所限;

②测量者反应速度和读数误差;

③装置光滑度不均匀带来误差。

(3) 要减小误差,应注意什么?

a.安装置时,斜面倾角要小一点,但不能过小,过小则小车不动,稍大就会使小车过快,计时不准。起止点距离适当大一点好。

b.测时间时释放小车与开始计时要尽量同步。

c.对刻度尺和停表读数要规范准确。

D. 小车通过s2的平均速度小于通过s的平均速度

解析:小车沿斜面做加速直线运动,所以上半段路程的平均速度最小,下半段路程的平均速度最大,整个路程的平均速度居中,所以选 B.

B

如图所示是测量小车运动平均速度的实验装置示意图,让小车从静止开始沿斜面向下运动,关于小车通过前半段路程s1、后半段路程s2和全程s的平均速度的判断,正确的( )

A. 小车通过s1的平均速度最大

B. 小车通过s2的平均速度最大

C. 小车通过s1的平均速度大于通过s的平均速度

S

S1

S2

训练1

刻度尺

停表

时间

变速

大

如图所示是测量小车沿斜面下滑的平均速度的实验。

(1)该实验原理是 ;实验中需要的测量工具是 和 ;

(2)实验时应保持斜面的倾角较小,这是为了减小测量_______(选填“路程”或“时间”)时造成的误差;

(3)实验时观察到,小车沿斜面顶端下滑到斜面底端的运动________ (选填“匀速”或“变速”)直线运动;

(4)实验中若让小车过了A点才开始计时,则会使所测s1的平均速度偏 。(选填“大”或“小”)

A

训练2

如何测量物体的平均速度

如何分析实验数据

尊重测量结果、客观分析

1

2

3

小结

第四节 测量平均速度

实验探究:小车沿斜面滑下速度的变化

环节一:提出问题

小车沿斜面下滑时,速度是否变化?如何变化?

环节二:猜想与假设

小车在斜面下滑时的速度可能越来越大

环节三:制定计划与设计实验

环节三:设计实验

怎样取相等的两段路程?

从起点线开始,用刻度尺测出相等的两段距离,并做好标记A、B、C。

2.方法:

取相等的路程, 测出每段路程运动的时间,进行比较.

讨论一:

3.器材:长木板、小木块、小车、刻度尺、停表、金属块、

1.原理:

怎样测小车运动的时间?

(2)上半段路程的时间怎样测?

(3)下半段路程的时间怎样测?

(1)秒表的使用方法

方法:t1 = tB

方法:t2 = tC -tB

讨论二:

复位

计时

讨论三:

实验中应记录哪些数据?

S1、S2、tB 、tC、 t1 、t2 、V1、V2

思考:能让小车从B点开始运动吗?

能让小车运动到B点时开始计时吗?

环节三:设计实验

4.步骤

(1)在斜面上用刻度尺将路程分为相等的两段S1和S2,并标记A、B、C ;

(2)将金属片放在B点,测出小车从A点滑到B点的时间tB,则t1 = tB ;

(3)将金属片放在C点,测出小车从A点滑至C点的时间tC ,则 t2 = tC -tB ;

(4)计算出S1、S2两段的速度V1、V2 。

环节三:设计实验

路程 (m) 运动时间(s) 速度(m/s)

上半段 S1= t1= v1=

下半段 S2= t2= v2=

5.设计实验数据表格

环节三:设计实验

1.调整斜面的高度适中,使小车刚好从斜面上滑下,不能太快。

2.练习停表的操作:启动、停表、回表、读数。

注意事项:

准备工作:

1.小车的前端对齐起始线,静止释放

2、计时开始与小车释放应该是同时的发生碰撞时马上停表。必须专人操作。正式实验前应该练习几次,熟练之后会使测量的数据更准确。

环节四:进行实验

金属片

金属片

120

100

80

60

40

20

0

cm

金属片

实验时注意观察停表的示数。

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

上半段路程

实验时注意观察表的示数。

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

金属片

结论:小车在斜坡下滑时的速度越来越( )。

路程 (m) 运动时间(s) 速度(m/s)

上半段 S1= t1= v1=

下半段 S2= t2= v2=

实验数据

大

环节五:收集数据

环节六:分析与论证

分析实验数据

问题

(1)为什么实验得到的两个速度v1,v2不一样大?两者是二倍关系吗?

小车越走越快,下半段更快,因此全程速度大于上半段速度,但不是二倍关系(v2

①受工具精度所限;

②测量者反应速度和读数误差;

③装置光滑度不均匀带来误差。

(3) 要减小误差,应注意什么?

a.安装置时,斜面倾角要小一点,但不能过小,过小则小车不动,稍大就会使小车过快,计时不准。起止点距离适当大一点好。

b.测时间时释放小车与开始计时要尽量同步。

c.对刻度尺和停表读数要规范准确。

D. 小车通过s2的平均速度小于通过s的平均速度

解析:小车沿斜面做加速直线运动,所以上半段路程的平均速度最小,下半段路程的平均速度最大,整个路程的平均速度居中,所以选 B.

B

如图所示是测量小车运动平均速度的实验装置示意图,让小车从静止开始沿斜面向下运动,关于小车通过前半段路程s1、后半段路程s2和全程s的平均速度的判断,正确的( )

A. 小车通过s1的平均速度最大

B. 小车通过s2的平均速度最大

C. 小车通过s1的平均速度大于通过s的平均速度

S

S1

S2

训练1

刻度尺

停表

时间

变速

大

如图所示是测量小车沿斜面下滑的平均速度的实验。

(1)该实验原理是 ;实验中需要的测量工具是 和 ;

(2)实验时应保持斜面的倾角较小,这是为了减小测量_______(选填“路程”或“时间”)时造成的误差;

(3)实验时观察到,小车沿斜面顶端下滑到斜面底端的运动________ (选填“匀速”或“变速”)直线运动;

(4)实验中若让小车过了A点才开始计时,则会使所测s1的平均速度偏 。(选填“大”或“小”)

A

训练2

如何测量物体的平均速度

如何分析实验数据

尊重测量结果、客观分析

1

2

3

小结

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活